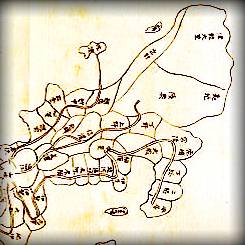

���m�� / �߉ޏ\���q�E���s���E�s���E�Ӑ^�E�����E�~�m�Ɖ~���E�~���E���R�E����E�����E���M�E�ǔE�E�d���E���~�E���b�E���w�c���E�V�C�E����@�d�E��ؐ��O�E�B���E�~���@

���؋��l / �؋�1�E�؋�2�E�؋�3�E�؋�4�E�؋��l�����l�E�ܕS�����Ƌ`�R�a���Ɩ؋�s���@

�@

�G�w�̐��E�E��l�@�@�@

�Ő�

�Ő� �m���C�s�̗�

�m���C�s�̗� �@

�@

�@

�@ ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� �@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@