■地方の怪火鬼火 / 東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州・・・

■鬼火 / 人魂・火の玉・光玉・ひかり玉・金霊・地震光・野宿火・火柱・利欲の心火・陰火・亡魂・燐火・・・

■緒話 / 白蛇姫物語・八咫烏伝承・丹塗の矢伝承・三重県亀山市昔話伝説・振袖火事・縁切榎・生霊・木霊・飛竜・妖異博物館・続妖異博物館・・・

■北越雪譜 / 北越雪譜1・北越雪譜2・初編巻之上・初編中巻・初編巻之下・二編巻一・二編巻二・二編巻三・二編巻四・・・

言霊

言霊

火が極身近にあり、火と共に生きていた時代。そんな我が国日本の古い時代の伝承や伝説を思い出し、改めて火との新しい付き合い方を考えてみましょう。

日本で最も多く伝えられているのが、怪火(かいか)・鬼火(おにび)の類です。

妖怪として扱われることもありますが、簡単に言ってしまえば原因不明の発火現象の事です。また、怪火と鬼火は名前こそ違いますがイコールと考えて大丈夫です。

この怪火・鬼火は日本全国で伝承があり、特に有名なものだと狐火でしょうか。

怪火・鬼火と並んで狐火はその現象だけでもほぼ全国に目撃例がある謎の現象です。

提灯を灯しているかのようにポツポツと点いた灯りが突如現れ(数は1つから列になっている多数の物まで様々)、その原因を突き止めようと近づいても決してその灯りの元に辿り着くことは出来ず、フッと消えてしまうのです。

そのような理解不能な火を、人々は「狐火」と呼んだり怪火・鬼火と呼んでなんとか理解しようとしたわけです。

しかし火之迦具土神はなんとも印象深い産まれ方をするのですがご存知でしょうか?それは、産まれた時に自身が火の神であることから、イザナミが陰部をヤケドしてしまうのです。さらにただのヤケドに済まず、イザナミはその陰部のヤケドが原因で死んでしまいます。イザナミの死を悲しみ、激怒したイザナギはなんと火之迦具土神を切り殺してしまうのです。

――この神話上の逸話は、多くの教訓を与えてくれるとされています。

出産により陰部をヤケドし死んでしまうイザナミは、まさに出産の危険性を描いているとも言われていますし、火の神をイザナギが殺すということは人が火をコントロールできるようになったことであるとも言われます。

また、少し踏み込んだ話になってしまいますが、古い時代、火と出産とは相性が良くないとされていた時代があり(ケガレ思想など)、火の神を産むということが縁起の悪いことであるという描写でもあったのかも知れません。

例えば今でも言う言葉として「産後の肥立ち」があります。

これは子供を産んだ後の女性がしっかりと健康を回復していくことを表す言葉ですが、この肥立ち(ひだち)の「ひ」を「火」と掛けて、どうやら肥立ちが悪くなるから火を遠ざける、という解釈がなされていた地域があったようです。

ゲン担ぎというのは一見くだらないように見えて根深いものだったりするので扱いが非常に難しいです。

かまど神は割と気性の荒い神様とされることも多いのですが、僕の推測ではキッチンは食材などの命と密接に関わりのある大切なものを扱う場所ですから、そこでの悪行は罰が当たるんだぞ、という戒めの為にかまど神が怒りっぽい神様とされたんじゃないかと思います。

怒れるばあちゃん、かあちゃんは神をも凌駕するのです。食べ物は大切に。

1つは、先に書いたイザナミから産まれた火之迦具土神を祀る秋葉神社。この神社は火事の頻発していた江戸に、火伏の願いとともに建立された神社で、今の秋葉原の名前の由来にもなっている神社です。

もう1つが、火之迦具土神を産んだ側のイザナミを祀る愛宕神社。火之迦具土神を産むことで死んでしまったイザナミもまた、火を御すことのできる神として祀られているのがなんとも不思議です。

郷土研究家・更科公護がまとめた狐火の特徴によれば、火の気のないところに、提灯または松明のような怪火が一列になって現れ、ついたり消えたり、一度消えた火が別の場所に現れたりするもので、正体を突き止めに行っても必ず途中で消えてしまうという。また、現れる時期は春から秋にかけてで、特に蒸し暑い夏、どんよりとして天気の変わり目に現れやすいという。

十個から数百個も行列をなして現れ、その数も次第に増えたかと思えば突然消え、また数が増えたりもするともいい、長野県では提灯のような火が一度にたくさん並んで点滅するという。

火のなす行列の長さは一里(約4キロメートルあるいは約500~600メートル)にもわたるという。火の色は赤またはオレンジ色が多いとも、青みを帯びた火だともいう。

現れる場所は、富山県砺波市では道のない山腹など、人の気配のない場所というが、石川県鳳至郡門前町(現・輪島市)では、逆に人をどこまでも追いかけてきたという伝承もある。狐が人を化かすと言われているように、狐火が道のない場所を照らすことで人の歩く方向を惑わせるともいわれており、長野県飯田市では、そのようなときは足で狐火を蹴り上げると退散させることができるといわれた。出雲国(現・島根県)では、狐火に当たって高熱に侵されたとの伝承もあることから、狐火を行逢神(不用意に遭うと祟りをおよぼす神霊)のようなものとする説も根強く唱えられている。

また長野の伝説では、ある主従が城を建てる場所を探していたところ、白い狐が狐火を灯して夜道を案内してくれ、城にふさわしい場所まで辿り着くことができたという話もある。

正岡子規が俳句で冬と狐火を詠っている通り、出没時期は一般に冬とされているが、夏の暑い時期や秋に出没した例も伝えられている。

狐火を鬼火の別称とする説もあるが、一般には鬼火とは別のものとして扱われている。

●各地の狐火

●王子稲荷の狐火

東京北区 王子の王子稲荷は、稲荷神の頭領として知られると同時に狐火の名所とされる。かつて王子周辺が一面の田園地帯であった頃、路傍に一本の大きな榎の木があった。毎年大晦日の夜になると関八州(関東全域)の狐たちがこの木の下に集まり、正装を整えると、官位を求めて王子稲荷へ参殿したという。その際に見られる狐火の行列は壮観で、近在の農民はその数を数えて翌年の豊凶を占ったと伝えられている。

●狐の嫁入り

山形県の出羽や秋田県では狐火を「狐松明(きつねたいまつ)」と呼ぶ。その名の通り、狐の嫁入りのために灯されている松明と言われており、良いことの起きる前兆とされている。

宝暦時代の越後国(現・新潟県)の地誌『越後名寄』には、怪火としての「狐の嫁入り」の様子が以下のように述べられている。

「夜何時(いつ)何處(いづこ)共云う事なく折静かなる夜に、提灯或は炬の如くなる火凡(およそ)一里余も無間続きて遠方に見ゆる事有り。右何所にても稀に雖有、蒲原郡中には折節有之。これを児童輩狐の婚と云ひならはせり。」

ここでは夜間の怪火が4キロメートル近く並んで見えることを「狐の婚」と呼ぶことが述べられており、同様に日本各地で夜間の山野に怪火が連なって見えるものを「狐の嫁入り」と呼ぶ。

●その他

岡山県・備前地方や鳥取県では、こうした怪火を「宙狐(ちゅうこ)」と呼ぶ。一般的な狐火と違って比較的低空を浮遊するもので、岡山の邑久郡豊原村では、老いた狐が宙狐と化すという。また同じく邑久郡・玉津村の竜宮島では、雨模様の夜に現れる提灯ほどの大きさの怪火を宙狐と呼び、ときには地面に落ちて周囲を明るく照らし、やがて跡形もなく消え去るという。明治時代の妖怪研究家・井上円了はこれに「中狐」の字を当て、高く飛ぶものを天狐、低く飛ぶものを中狐としている。

●正体

各地の俗信や江戸時代の古書では、狐の吐息が光っている、狐が尾を打ち合わせて火を起こしている、狐の持つ「狐火玉」と呼ばれる玉が光っているなど、様々にいわれている。寛保時代の雑書『諸国里人談』では、元禄の初め頃、漁師が網で狐火を捕らえたところ、網には狐火玉がかかっており、昼には光らず夜には明く光るので照明として重宝したとある。

●英語のFoxFire(「朽ちた木の火」の意から、実際にはヒカリゴケなどの生物発光)を直訳した説

元禄時代の本草書『本朝食鑑』には、狐が地中の朽ちた木を取って火を作るという記述がある。英語の「foxfire」が日本語で「狐火」と直訳され、この「fox」は狐ではなく「朽ちる」「腐って変色する」を意味し、「fox fire」は朽ちた木の火、朽木に付着している菌糸、キノコの根の光を意味していることから、『本朝食鑑』の記述は、地中の朽ち木の菌糸から光を起こすとの記述とも見られる。

●死体から出るガス等による光説

『本朝食鑑』には、狐が人間の頭蓋骨や馬の骨で光を作るという記述もあり、読本作者・高井蘭山による明和時代の『訓蒙天地弁』、江戸後期の随筆家・三好想山による『想山著聞奇集』にも同じく、狐が馬の骨を咥えて火を灯すとの記述がある。長野県の奇談集『信州百物語』によれば、ある者が狐火に近づくと、人骨を咥えている狐がおり、狐が去った後には人骨が青く光っていたとある。このことから後に、骨の中に含まれるリンの発光を狐火と結び付ける説が、井上円了らにより唱えられた。リンが60度で自然発火することも、狐の正体とリンの発光とを結びつける一因となっている。

●反論

しかし伝承上の狐火はキロメートル単位の距離を経ても見えるといわれているため、菌糸やリンの弱々しい光が狐火の正体とは考えにくい。

1977年には、日本民俗学会会員・角田義治の詳細な研究により、山間部から平野部にかけての扇状地などに現れやすい光の異常屈折によって狐火がほぼ説明できるとされた。ほかにも天然の石油の発火、球電現象などをその正体とする説もあるが、現在なお正体不明の部分が多い。

●狐火の正体として、越後(えちご)(新潟県)のものは天然の石油の発火というようなことも考えられるが、発光の原因としては、このほか球電現象による場合もあったであろう。江戸で有名なのは王子の狐火で、毎年大つごもりの夜にはよく現れ、これをわざわざ見物に出かける人もいた。芝居では『本朝廿四孝(にじゅうしこう)』という狂言の四段目「謙信館狐火の段」で舞台の上で狐火を見せる。この芝居に出る狐は善玉の狐である。狐火と同様の現象はヨーロッパの各地でも見られているが、ドイツではこれをイルリヒトIrrlichtといい、屋根に住む小人コボルトのなす術(わざ)と考えられている。出現する場所が日本と同様、川沿いの所に多いことも興味深い。狐火は冬の季語となっている。

●1 (狐の口から吐き出されるという俗説に基づく) 闇夜、山野に出現する怪火。実際は燐化水素の燃焼などによる自然現象。燐火(りんか)。鬼火(おにび)。狐の提灯(ちょうちん)。幽霊火。青火。《季・冬》。実隆公記‐長享二年(1488)二月二日「夜前於二野路一有二狐火一」。俳諧・蕪村句集(1784)冬「狐火や髑髏に雨のたまる夜に」。2 (青白い光が狐火に似ているところから) 芝居で、樟脳火(しょうのうび)をいう。3 植物「のげいとう(野鶏頭)」の異名。4 きのこ「ほこりたけ(埃茸)」の異名。〔重訂本草綱目啓蒙(1847)〕。[語誌](1)狐が火をともすという俗信は「宇治拾遺‐三」をはじめ古くからあった。(2)近世、江戸郊外の王子稲荷に大晦日の夜に狐が集まって官位を定めるとの言い伝えが流布して、大晦日の夜は「王子の狐火」を見に人が集まりその燃え方により新年の豊凶を占ったという。単に「狐火」で冬の季語とするのは「王子の狐火」からの転用であろうが、蕪村などの用例はあるものの歳時記への登録は大正時代まで下る。

●(1) 義太夫節の曲名 近松半二らの合作『本朝廿四孝』の4段目。明和3 (1766) 年竹本座で初演された。時代物。いとしい勝頼が討たれると知った八重垣姫が必死の念で法性の兜に祈ると,狐の力が姫に乗移り,あとを追う。曲も人形の動きも華麗でしばしば上演される。(2) 地歌の曲名 元禄年間 (1688~1704) の三味線の名手岸野次郎三郎の作曲。前半は赤穂浪士の大石内蔵助らの作詞ともいわれる。後半に投節 (なげぶし) が取入れられているほか,他の三味線音楽に,この曲の旋律がさまざまに応用されていることで有名。

●夜陰に野原などで火が点々と見えたり消えたりする現象をいう。原因は明らかにされていない。キツネが火を燃やすという俗信から生じたもので,キツネが骨をくわえて口気を吹くときに発するという説もある。地方により,その形状,名称はまちまちに伝えられ,東北地方では狐松明 (キツネたいまつ) と呼ぶ土地もある。菅江真澄の『雪の出羽路』には,秋田県平鹿郡では村になにかよいことのある前兆として狐火が現れると綴られている。この狐火がちょうちん行列のように見える様子を,一般に狐の嫁入りともいう。

●《狐の口から吐き出された火という俗説から》1 闇夜に山野などで光って見える燐火りんか。鬼火。また、光の異常屈折によるという。狐の提灯ちょうちん。《季 冬》「—や髑髏どくろに雨のたまる夜に/蕪村」 2 歌舞伎などで、人魂ひとだまや狐火に見せるために使う特殊な火。焼酎火しょうちゅうび。浄瑠璃「本朝廿四孝ほんちょうにじゅうしこう」の四段目「謙信館奥庭狐火の段」の通称。[類語]燐火・火の玉・鬼火・人魂。

●植物。ヒユ科の一年草,薬用植物。ノゲイトウの別称

●植物。ホコリタケ科のキノコ。ホコリタケの別称

●キツネがともすとされる淡紅色の怪火。単独で光るものもあるが,多くは〈狐の提灯行列〉とか〈狐の嫁入り〉とよばれるもので,数多くの灯火が点滅しながら横に連なって行進する。群馬県桐生付近には結婚式の晩に狐火を見ると,嫁入行列を中止して謹慎する風習があったという。江戸の王子稲荷の大エノキの元には毎年大晦日に関八州のキツネが集まって狐火をともしたといわれ,その火で翌年の吉凶を占う風もあった。狐火がよく見られるというのは,薄暮や暗くなる間際のいわゆるたそがれどきとか翌日が雨になりそうな天候の変り目に当たるときであり,出現する場所も川の対岸,山と平野の境目,村境や町はずれといった場所で,キツネに化かされる場所とも一致するようである。

光を発するのは狐の吐息、狐が尾を打ち合わせて生じた火、馬の骨を燃やした火、光る玉など様々にいわれます。その明かりの有様から「狐の提灯」「狐の松明」と呼ばれることもあります。狐火が集団で現れて移動するときは「狐の嫁入り」が行われているともいいます。江戸の王子稲荷では、大晦日の夜に関八州の狐が官位を貰うために集まるため無数の狐火が舞うといわれました。里人はこの狐火の流れを見て豊作の吉凶を占ったそうです。

賑はしく 数見ゆるほと 淋しさの まさるは野辺に ともす狐火(草加篠田 稲丸)

はふかれて むれをはなれし 狐火は 何国の馬の 骨やもやせる(和木亭仲好)

くたかけの 油鶏をや 餌にはみし 夜ことに狐は 火をともしけり(幸亭喜多留)

松明を ともし送ると みえつるは 嫁とりをする 夜るのとの達(草加 四角園)

はめなとの 鶏をやくへき 火もみせて 背なか帰りを 化す狐火(千住 茂群)

火ともして 狐の化せし 遊び女は いづくの馬の 骨にやあるらん(青梅 槙住園千本)

人の目を 迷はし鳥や もの言はぬ 口に火ともす 稲荷山道(三輪園甘喜)

挑燈か 松明なるか 疑へば 迷はし鳥の 火をともすらん(下総結城 文左堂弓雄)

宵闇の 廿日鼠の 油揚げ 火をも点して さがす小狐(弓の屋)

闇の夜も 挑燈持てば 迷はぬを 人迷はしに 燃やす狐火(下毛葉鹿 松園其春)

狐火の 燃ゆるにつけて 我魂の 消ゆるやうなり 心細道(鬼面亭角有)

時雨する 稲荷の山の 狐火も 青かりしより 燃え初めにけん(館林 久雄)

末終に 火口とならん 穂薄の 枯れ伏す野辺に 燃ゆる狐火(幸亭喜多留)

挑燈を 灯しつらねて 行列を するかと見るは 夜の殿様(高見)

田鼠は 鶉毛虫は 蝶なれど けして知れざる 闇の狐火(上総飯野 烏柿廼部た成)

小夜時雨 湿る薄の 花火口 見えみ見えずみ 燃ゆる狐火(梅樹園)

狐火に 雨こんこんと 降る夜半は 差してこそゆけ 笠森稲荷(小倉庵金鍔)

狐火の 燃ゆる雨夜の ひとり旅 見つけて汗を 消すばかりなり(尺雪園旧左)

油揚を 喰ひにし口に 燃やす火か 雨にも消えぬ 野狐の業(南勢大淀浦 春の門松也)

稲荷山 三つの燈火 影添ひて 木陰に燃ゆる 夜半の狐火(八王子 檜旭園)

螢影 はや絶々に なりしころ 草の葉末に 燃ゆる狐火(下総結城 文左堂弓雄)

遠近と 飛火の野辺の 狐火は 枯れし尾花に 火のつくが如(南在居美雄)

彼方より いつか此方へ 狐火の 数はひいふう 三廻りの土手(萬々斎筬丸)

狐等の 不知火ともす 筑紫路や 野辺の尾花の 浪のまにまに(下毛小倉 文廼門楳良)

子を産みて 増える狐の 尾崎村 持参金にも まさる婚礼(東風のや)

尻馬に のせて送らん 花嫁の 持参に添へし 尾崎狐を(和風亭国吉)

上つけの 尾崎狐の 玉つむぎ 化かす本場の ふえし疋数(升友)

嫁入りの 釣り合ひ如何いかに 尾崎村 提灯照らす 丑三つの鐘(槙のや)

尾崎村 婚礼の日も 忌まずして 虎の威を借る 狐もてゆく(綾のや)

買ふ人の 袖も袂も 毛の国に 名も高崎の 尾崎狐は(上総大堀花月亭)

売買に 利も算盤そろばんの 玉狐 人を秤の 重みにぞなる(松梅亭槙住)

手品ほど 袖より出して 人目をも 眩くらます玉に 遣ふ小狐(芝口や)

嫁入りに 祝儀は要らじ 尾崎村 持参の狐火を 燈し行く(桃太楼団子)

●怪火としての「狐の嫁入り」

宝暦時代の越後国(現・新潟県)の地誌『越後名寄』には、怪火としての「狐の嫁入り」の様子が以下のように述べられている。

「夜何時(いつ)何處(いづこ)共云う事なく折静かなる夜に、提灯或は炬の如くなる火凡(およそ)一里余も無間続きて遠方に見ゆる事有り。右何所にても稀に雖有、蒲原郡中には折節有之。これを児童輩狐の婚と云ひならはせり。」

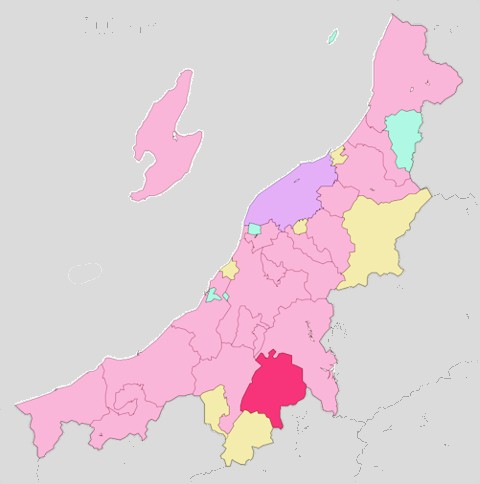

ここでは夜間の怪火が4キロメートル近く並んで見えることを「狐の婚」と呼ぶことが述べられており、同様に新潟県中頚城郡や同県魚沼地方、秋田県、茨城県桜川市桜川市、同県西茨城郡七会村(現・城里町)、同県常陸太田市、埼玉県越谷市や同県秩父郡東秩父村、東京都多摩地域、群馬県、栃木県、山梨県北杜市武川村、三重県、奈良県橿原市、鳥取県西伯郡南部町などで、夜間の山野に怪火(狐火)が連なって見えるものを「狐の嫁入り」と呼ぶ。

かつて江戸の豊島村(現・東京都北区豊島、同区王子)でも、暗闇に怪火が連続してゆらゆらと揺れるものが「狐の嫁入り」と呼ばれており、これは同村に伝わる「豊島七不思議」の一つにも数えられている。

地方によっては様々な呼び名があり、同様のものを埼玉県草加市や石川県鳳至郡能都町(現・鳳珠郡能登町)では「狐の嫁取り(きつねのよめとり)」といい、静岡県沼津市などでは「狐の祝言(きつねのしゅうげん)」とも呼ぶ。徳島県では、こうした怪火を嫁入りではなく狐の葬式とし、死者の出る予兆としている。

日本で結婚式場の普及していなかった昭和中期頃までは、結婚式においては結婚先に嫁いでゆく嫁が夕刻に提灯行列で迎えられるのが普通であり、連なる怪火の様子が松明を連ねた婚礼行列の様子に似ているため、または狐が婚礼のために灯す提灯と見なされたためにこう呼ばれたものと考えられている。嫁入りする者が狐と見なされたのは、嫁入りのような様子が見えるにもかかわらず実際にはどこにも嫁入りがないことを、人を化かすといわれる狐と結び付けて名づけられた、または、遠くから見ると灯りが見えるが、近づくと見えなくなってしまい、あたかも狐に化かされたようなため、などの説がある。

新潟県の麒麟山にも狐が多く住み、夜には提灯を下げた嫁入り行列があったといわれるが、この新潟や奈良県磯城郡などでは狐の嫁入りは農業と結び付けて考えられており、怪火の数が多い年は豊年、少ない年は不作といわれた。これについては、狐火がリンの発光と考えられていたことから(狐火#正体も参照)、狐火の多い時期には、農作物の生育に必要不可欠なリンが土中に多く生成されていたとも考えられている。

これらの怪火の正体については、実際の灯を誤って見たか、異常屈折の光を錯覚したものとも考えられている。また戦前の日本では「虫送り」といって、農作物を病害から守るため、田植えの後に松明を灯して田の畦道を歩き回る行事があり、狐の嫁入りが田植えの後の夏に出現する、水田を潰すと見えなくなったという話が多いことから、虫送りの灯を見誤ったとする可能性も示唆されている。

●天候に関する言い伝え

関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国、九州など、日本各地で天気雨のことを「狐の嫁入り」と呼ぶ。

怪火と同様、地方によっては様々な呼び名があり、青森県南部地方では「狐の嫁取り」、神奈川県茅ヶ崎市芹沢や徳島県麻植郡山類では「狐雨(きつねあめ)」、千葉県東夷隅郡では同様に「狐の祝言」という。千葉県東葛飾郡でも青森同様に「狐の嫁取り雨(きつねのよめどりあめ)」というが、これは、かつてこの地域の農家では嫁は労働力と見なされ、一家の繁栄のために子孫を生む存在として嫁を「取る」ものと考えられていたことに由来する。

天気雨をこう呼ぶのは、晴れていても雨が降るという嘘のような状態を、何かに化かされているような感覚を感じて呼んだものと考えられており、かつて狐には妖怪のような不思議な力があるといわれていたことから、狐の仕業と見なして「狐の嫁入り」と呼んだともいう。ほかにも、天気雨のときには狐の嫁入りが行なわれているとも、山のふもとは晴れていても山の上ばかり雨が降る天気雨が多いことから、山の上を行く狐の行列を人目につかせないようにするため、狐が雨を降らせると考えられたとも、めでたい日にもかかわらず涙をこぼす嫁もいたであろうことから、妙な天気である天気雨をこう呼んだとも、日照りに雨がふるという異様さを、前述の怪火の異様さを転用して呼んだともいう。

狐の嫁入りと天候との関連は地方によって異なることもあり、熊本県では虹が出たとき、愛知県では霰が降ったときに狐の嫁入りがあるという。

●古典・伝説での「狐の嫁入り」

前述までのように嫁入りを思わせる自然現象だけではなく、江戸時代の古書や、地域によっては伝説上にも、実際に嫁入りの痕跡が見られるという話がある。埼玉県行田市では、谷郷の春日神社に狐の嫁入りがよく現れるといい、そのときには実際に道のあちこちに狐の糞があったという。岐阜県武儀郡洞戸村(現・関市)では、怪火が見えるだけではなく、竹が燃えて裂ける音が聞こえるなどが数日続き、確かめてもそんな痕跡はないといわれた。

寛永時代の随筆『今昔妖談集』には江戸の本所竹町、文政時代の草紙『江戸塵拾』には同じく江戸の八丁堀、寛政時代の怪談集『怪談老の杖』には上州(現・群馬県)神田村で、それぞれ奇妙な嫁入り行列が目撃され、それが実は狐だったという話がある。

このように狐同士の婚礼をそれとなく人間たちに見せる話は、全国的に分布している。一例として民間の伝承においては、埼玉県草加市の伝承で、戦国時代、ある女性が恋人と結婚を約束したにもかかわらず病死してしまい、その無念さが狐に乗り移り、女性の葬られた場所の付近で狐の嫁入り行列が見られるようになったという伝説がある。また信濃国(現・長野県)の民話では、ある老人が子狐を助けたところ、やがて成長した狐が婚礼を迎え、老人に礼として引出物を持参したという話がある。こうした嫁入りの話では、前述までのような自然現象および超自然の「狐の嫁入り」が舞台装置のように機能しており、日中の嫁入りは天気雨の中、夜間の嫁入りは怪火の中で行なわれることが多い。

特定の動作を行なうことで狐の嫁入りが見えるという伝承も各地にあり、福島県では旧暦10月10日の夕方にすり鉢を頭にかぶり、腰にすりこぎをさしてマメガキの下に立つ、愛知県では井戸に唾を吐き、指を組み合わせてその穴から覗くと、狐の嫁入りが見えるという。

江戸時代頃には、こうした「狐の嫁入り」の伝承が信じられていたことから、人間が狐に仮装して「狐の嫁入り」を演じたとしても、庶民にはそれを見破ることができなかったとして、人為的な仕掛けで会った可能性も示唆されている。

狐同士の結婚ではなく、人間の男性のもとに雌の狐が嫁ぐ話もあり、代表的なものとしては、人形浄瑠璃にもなり、平安時代の陰陽師・安倍晴明の出生にまつわるものとしても知られる『葛の葉』が挙げられる。このほかにも『日本現報善悪霊異記』や、1857年(安政4年)の地誌『利根川図志』などに同様の話がある。後者は、関東の諸葛孔明と喩えられる実在の武将・栗林義長にまつわるもので、茨城県牛久市の女化町の名の由来でもあり、同県龍ケ崎市に女化神社として狐が祀られている。

また『今昔物語集』や、1689年(元禄2年)の『本朝故事因縁集』、1696年(元禄9年)の怪談集『玉掃木』には、既婚の男のもとに、狐がその妻に化けて現れる話がある。ちなみに1677年(延宝5年)の怪談集『宿直草』では逆に、雄の狐が人間の女性に惚れ、その女の夫に化けて契り、異形の子供が生まれる話がある。

●関連作品

江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎による『狐の嫁入図』では、天気雨のときには狐の嫁入りがあるという俗信に基き、狐の嫁入り行列と、突然の天気雨に驚いて農作物を取り込む人々の様子が描かれている(画像参照)。このように、空想上の情景として狐たちと現実の農村風俗とを同時に絵画の中に描くことは珍しい例と指摘されている。

同時代の俳諧師・小林一茶の句にも「秋の火や山は狐の嫁入雨」とある。明治時代の俳人・歌人である正岡子規は短歌で「青空にむら雨すぐる馬時狐の大王妻めすらんか」と読んでいる。

人形浄瑠璃『壇浦兜軍記』(1732年初演)でも「たつた今までくわんくわんした天気であったが、ええ聞こえた、狐の嫁入のそばえ雨」とあり、戦後では時代小説『鬼平犯科帳』に「狐雨」と題した1篇がある。

そのほかに1785年(天明5年)の『無物喰狐婿入』(北尾政美画)、1796年(寛政8年)の『昔語狐娶入』(北尾重政画)、1799年(寛政11年)の『穴賢狐縁組』(十返舎一九画)などの江戸時代の草双紙や黄表紙、『祝言狐のむこ入』『絵本あつめ草』といった江戸時代の上方絵本にも、擬人化された狐が嫁入りを行なう「狐の嫁入り」が描かれている。これらは擬人化された動物の嫁入りを描いた「嫁入り物」と呼ばれる種類の作品だが、狐たちに江戸の具体的な稲荷神の名前が付けられているという特徴がある。このことは、稲荷信仰と嫁入り物の双方が江戸の庶民に深く浸透していたことを示すものと見られている。

民間では、高知県の赤岡町(現・香南市)などで、「日和に雨が降りゃ 狐の嫁入り」という童歌があり、天気雨の日には実際に狐の嫁入り行列が見られるといわれた。

●関連行事

前述の新潟県の麒麟山の嫁入り行列に由来する祭事として、同県東蒲原郡阿賀町津川地区では「狐の嫁入り行列」が行われている。もとは狐火の名所として、昭和27年頃から狐火に関するイベントが行われており、一度は途絶えたこのイベントが、1990年に嫁入り行列を主体とした観光イベントとして復活されたもので、毎年4万人もの観光客で賑わっている(詳細は狐の嫁入り行列を参照)。

山口県下松市の花岡福徳稲荷社でも、毎年11月3日の稲穂祭で「きつねの嫁入り」が行われている。こちらは同神社で古くから行なわれていた豊作祈願の稲穂祭が、戦後の混乱期に途絶えていたところを、地元の有志たちが、同神社で白い狐の夫婦が失せ物捜しや五穀豊穣・商売繁盛の神として祀られていたことを参考にして、狐夫婦の結婚式を再現したものとも、江戸時代に寺の住職が、夢枕に現れた白い狐夫婦の依頼で供養をしたところ、紛失していた数珠が見つかったという伝説にちなんで、1950年(昭和25年)から始まったともいう。下松市民の中から狐夫婦を演じる市民が選ばれるが、新婦役となった女性は良縁に恵まれることから、同神社は縁結びの利益もあるといわれている。

三重県四日市市海山道の海山道稲荷神社でも、毎年節分に「狐の嫁入り道中」の神事が行われる。こちらも江戸時代に追儺として行われていたものが、やはり戦後に甦ったもので、その年の厄年の男女が、神使の総本家での子狐と、海山道稲荷神社の神使の家の娘の狐に扮し、嫁入りの様子が再現され、大勢の参拝客の賑わいを見せている。

●狐の嫁入りとは?

狐の嫁入りは自然現象の一つですが、あなたもきっとあったことがあるでしょう。どうして狐の嫁入りというのか、そしてどのようにして起こるのか、気になったことはありませんか? 狐の嫁入りについて調べましたので、ご紹介します。

●狐の嫁入りが起こる原因

狐の嫁入りはいわゆるお天気雨のことです。空は晴れているのに雨が降っている自然現象のことを指します。雨は空に浮かんでいる雲が降らしています。この雲から地上までの距離は大変離れていて、雲から落ちた雨粒が地上に落ちてくるまでにはかなりの時間がかかっています。また、雲が浮かんでいる空の風の強さと地上に吹いている風の強さにも大きな違いがあります。多くの場合、空に吹いている風の方が地上で吹く風よりもとても強いのです。そのため、雲は素早く移動していきます。雲から落ちた雨が地上に落ちてくるスピードよりも、雲が上空を移動するスピードの方が遥かに早いのですね。このため、地上で雨が降っているときには、すでに雲は風に吹き飛ばされてはるか遠くに移動していて、お天気雨という現象が起きるのです。

●お天気雨が狐の嫁入りと呼ばれている理由

お天気雨を狐の嫁入りと呼ぶのには、狐が持つイメージに深く関係しています。昔から日本では狐は人間を化かす生き物と考えられていました。狐は神様や神様の使いという考えがあったため、不思議な力があるとされていたのでしょう。空は晴れているのに雨が降っているなんて、まるで狐が化かしたみたいだと人々は思ったようです。そこから、お天気雨のことを「狐の嫁入り」と呼ぶようになりました。また、狐には自然現象を操る力もあると考えられていたこともあり、空が晴れていても雨を降らすことができるのだと思っていたということも影響しているようです。

●狐の嫁入りにまつわる伝説

狐の嫁入りは、張れているのに雨が降るという不思議な現象から、さまざまな伝説があります。そんな狐の嫁入りにまつわる伝説をいくつかご紹介します。

●狐の嫁入りとはもともとは鬼火のことだった

ある夜、村人が山の方を見てみるとたくさんの鬼火が行列を組んで山を登っていく光景を目にしました。こんな真っ暗な山の中を人間が出歩くはずがないと考えた村人たち。また、その山の頂上には狐を祀ったお社がありました。村人たちはお社に祀っている狐の神様のところにお嫁さんが来たのだと考えました。それからというもの、夜には絶対に山には近づいてはならないと言われるようになりました。夜に山へ入ると、狐の神様のお嫁さんとして連れて行かれてしまうと言われたそうです。

●天気の日に雨が降るのは宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)様の力

その昔、毎日日照り続きで米ができない土地がありました。その土地では、毎年できた米を宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)様に捧げるという風習があったのですが、米ができなければお供えすることができません。そこで、その村の人たちは宇迦之御魂神様に雨を降らしてくれるように毎日祈りを捧げました。このままではお供えする米も採れないと訴えたのです。すると、宇迦之御魂神の使いである狐がどこからともなく現れ、空に向かって一声鳴き声を上げました。驚いた村人たちが空を見上げると、雲一つない晴れた空にもかかわらず、たくさんの雨が降ったのだとか。村人たちは大変喜び、その年はいつも以上に豊作になったそうです。

●狐の嫁入りが縁起がいいとされる理由

狐の嫁入りは縁起がいい自然現象とされています。この理由は珍しい自然現象だからという理由だけではないようです。狐の嫁入りが縁起がいいとされている理由について調べましたので、紹介します。

●嬉し泣きの意味

狐の嫁入りには、嬉し泣きの意味があると言われています。空が晴れている状態を喜びと考えた時、雨は涙を意味するので泣くことを意味すると考えられます。空が晴れているのに雨が降るのは、喜びで感極まって泣いてしまったことを意味していると、昔の人は考えたのです。嬉し泣きをするのは、その状況がとても幸運だったり楽しかったりするからです。また、喜ばしい席でも嬉し泣きをする人がいます。それだけ幸せだということを、嬉し泣きで表現しているのですね。

●虹が出るから

狐の嫁入りでは、虹が多く見られます。これは、太陽の光が雨にあたることで虹ができやすくなっているためです。虹は昔から大変縁起がいいとされていました。7色という色も縁起がいいと考えられていたのです。虹を見ると幸運になったり、願い事が叶ったりするという考えが根付いていたのですね。そんな虹が多く見られる狐の嫁入りも、虹と同じように幸運が訪れる前触れだという考えが定着したのでしょう。狐の嫁入りは虹の前兆とも考えられます。虹が幸運の象徴なら、その虹の前に降る狐の嫁入りは、幸運の前触れを知らせてくれる喜ばしい現象だということなのです。

●豊作をもたらしてくれるから

狐の嫁入りには、数々の伝説や民話が残されています。その中でも最も多く見られるのが、狐の嫁入りのおかげで豊作になったというお話です。農業にとって雨はとても大切な天の恵みです。もちろん晴れている日もとても大切ですが、現在ほど水道設備が整っていなかったため、農家の人たちにとって雨は命の水でもあったのですね。晴天のときにもたらされる雨はまさしく天からの恵みです。狐の嫁入りでもたらされる雨には神様からのご加護がたくさん込められていると考え、いつも以上に豊作になるという言い伝えが生まれたのでしょう。

●狐の嫁入りがもたらしてくれる縁起のいい効果とは?

狐の嫁入りは、昔から縁起がいい自然現象と言われていますが、その効果は現在も続いています。狐の嫁入りがもたらしてくれる縁起のいい効果を、スピリチュアルの観点からご紹介しましょう。

●人間関係が良くなる

狐の嫁入りに遭遇すると、人間関係が良くなるという嬉しい効果があります。狐の嫁入りでもたらされる雨が、人間関係の悪いエネルギーを洗い流してくれるのです。更に、雨で浄化された美しい太陽のパワーも同時に受け取ることができるため、対人運も一気に上昇します。もし人間関係で悩んでいるときに狐の嫁入りに出会ったら、あなたが抱えている人間関係の悩みは解決するというサインです。信じて状況を静観しましょう。

●金運が上昇する

狐の嫁入りには、金運が上昇するという嬉しい効果もあります。狐の嫁入りで降る雨が、お金のエネルギーを浄化してくれるのです。お金は高くて美しいエネルギーに多く集まってきます。あなた自身のエネルギーも美しく浄化されるので、お金を引き寄せる力が強くなるのですね。特にお金で困っているときに狐の嫁入りにあったら、誰かのためにお金を使うことを考えてみましょう。清い心がお金を引き寄せるパワーを更にアップさせてくれるでしょう。

田の畦道などに出没し、地上から高さ1メートルほどの空中を漂い、人が近づくと消えてしまう。四国の徳島県では、一度に数十個もの提灯火が、まるで電球を並べたかのように現れた様子が目撃されている。化け物が提灯を灯していると言われていたことが名の由来で、狐の仕業とも言われている。

徳島県三好郡などでは、この提灯火のことを狸火(たぬきび)といい、その名の通り狸が火を灯しているものとされる。寛保時代の雑書『諸国里人談』によれば、摂津国川辺郡東多田村(現・兵庫県川西市)の現れた狸火は、火でありながら牛を引いた人の形をしており、その姿は人間とまったく変わりなく、事情を知らない者が正体に気付かずに狸火と世間話を交わしていたという。

大和国葛下郡松塚村(現・奈良県橿原市)では、こうした怪火を小右衛門火(こえもんび)という。主に雨の晩、川堤に提灯ほどの大きさの怪火が、地上から三尺(約90センチメートル)の高さの空中に浮かび、墓場から墓場へと4キロメートルも飛び回るという。曲亭馬琴らによる奇談集『兎園小説』によれば、小右衛門という人物がこの正体を見極めようと、出没地という松塚村へ赴いたところ、目の前から火の玉がやって来て頭上を飛び越えた。小右衛門が杖で殴ると、火は数百個にも分裂して彼を取り囲んだ。小右衛門は驚いて逃げ帰ったが、その夜から熱病にかかり、やがて手当ての甲斐もなく命を落としてしまった。以来、この怪火は人々により小右衛門を病死させたものと噂され、小右衛門火の名で呼ばれるようになったという。また別説では、小右衛門が杖で怪火を殴ったり怪火が分裂したのではなく、小右衛門のもとへ飛んで来た怪火は流星のような音と共に彼の頭上を飛び越えて飛び去ったのみともいう。

江戸時代の怪談小説『御伽厚化粧』には、近江国(現・滋賀県)沼田の小右衛門火の記述がある。それによれば小右衛門という貪欲な庄屋が、悪事が明るみに出て死罪となり、彼の怨みが怪火となって現れるようになったという。あるときこれに遭った旅役者の一座が、試しに怪談芝居に使う「ヒュードロドロ」の笛を吹いたところ、小右衛門火は役者たちの方へ向かってきて、火の中に人間の青い顔が浮かび上がったため、彼らは震え上がってすぐさま逃げ帰ったという。

●人に害を成す大入道

●北海道の事例 嘉永年間、支笏湖畔・不風死岳(ふっぷしだけ)近くのアイヌ集落に大入道が出現した。その大きな目玉で睨みつけられた人間は、気がふれたように卒倒してしまったという。

●東京の事例 第二次世界大戦最中の昭和12年(1937年)。赤紙を届けに行った人が、赤羽駅の近くにある八幡神社踏切で兵士の姿の大入道に襲われ、4日後にその場所で変死した。大入道の正体は自殺した新兵、もしくは失敗を責められて上官に撲殺された兵士の亡霊と言われた。ちなみにその近辺では、赤紙を受取ったという者は誰もいなかったという。人間の霊が大入道と化す、珍しい事例である。

●人を助ける大入道

阿波国名西郡高川原村字城(現・徳島県名西郡石井町)では、小川の水車に米などを置いておくと、身長二丈八尺(約8.5メートル)の大入道が現れ、それを搗いておいてくれると言われていた。ただし搗いている様子を見ようとすると、脅かされてしまうという。

●動物が化けた大入道

●岩手県の事例 岩手県紫波郡に伝わる口碑、鳥虫木石伝「鼬の怪」より。同郡徳田村大字高田(現・矢巾町)の高伝寺に毎夜本堂に怪火が燃え上がって、その影から恐ろしい大入道が現れるので、寺では檀徒を頼んで夜番を行ってもらっていた。何しろ毎夜のことなので人々も不審に思い、キツネだろうタヌキだろうという評判であった。ある冬の小雪のサラッと降った朝、寺の周囲を見て歩くと、イタチが本堂から抜け出していった足跡があった。後を追って行くと隣家の木小屋の薪を積んだ下に入ったので、村人多数で取り巻きつつ、その薪を取り退けて見るとイタチの巣があった。巣の中から古イタチを捕らえて殺した。するとその夜から寺の怪火も大入道も現れなくなった。

●宮城県の事例 かつて仙台の荒巻伊勢堂山に、夜毎に唸り声を発する大岩があった。さらにはその大岩が雲をつくような大入道に化けるという話もあった。当時の藩主の伊達政宗はこの怪異を怪しんで家来に調査させたが、戻って来た家来たちは、大入道の出現は確かでありとても手に負えないと皆、青ざめていた。剛毅な政宗は自ら大入道退治に出向いた。現場に着くとひときわ大きな唸り声と共に、いつもの倍の大きさの入道が現れた。政宗が怯むことなく入道の足元を弓矢で射ると、断末魔の叫びと共に入道は消えた。岩のそばには子牛ほどもあるカワウソが呻いており、入道はこのカワウソが化けたものであった。以来、この坂は「唸坂(うなりざか)と呼ばれたという。この唸坂は仙台市青葉区に実在しているが、坂の名を示す碑には、かつて荷物を運ぶ牛が唸りながら坂を昇ったことが名の由来とあり、妖怪譚よりもこちらのほうが定説のようである。

●その他の大入道

●富山県の事例 越中国下新川郡黒部峡谷に16体もの大入道が現れ、鐘釣温泉の湯治客たちを驚かせた。身長は5丈〜6丈(約15〜18メートル)で、七色の美しい後光が差していたという。後光という特徴がブロッケン現象における光輪と共通することから、温泉の湯気に映った湯治客の影を正体とする説もある。

●愛知県の事例 江戸時代中期、三河国の豊橋近くに、古着商人が商用で名古屋へ行く途中、大入道に遭遇した。身長1丈3〜4尺(約4メートル)と伝えられており、大入道の中では小さい部類に属する。

●滋賀県の事例 江戸時代の見聞雑録『月堂見聞集』巻十六に「伊吹山異事」と題して記載されている。ある秋の夜。伊吹山の麓に大雨が降り、大地が激しく震えた。すると間もなく、野原から大入道が現れ、松明状の灯火を体の左右に灯して進んで行った。周囲の村人は、激しい足音に驚いて外へ出ようとしたが、村の古老たちが厳しく制した。やがて音がやみ、村人たちが外へ出ると、山頂へと続く道の草が残らず焼け焦げていた。古老が言うには、大入道が明神湖から伊吹山の山頂まで歩いていったということである。これは大入道の中でもさらに大型の部類に属するとされる。

●兵庫県の事例 「西播怪談実記」によれば延宝年間9月、夜中に播磨国で水谷という者が犬を連れて山奥に猟に出かけ、山伏姿の大入道が自分を睨み付けているのを目撃。山を跨ぐほどの巨大さ(数千メートルの巨大さ)であったという。殺生を戒める山の神の化身であったと噂されたという。同様に同地佐用郡にて元禄年間5月、鍛冶屋平四郎という者が夜中に網を持ち、山奥の川に漁にでかけると、3メートルほどの大入道が川上で網をひっぱっているのを目撃、腹の据わった平四郎は脅えず引き合いをやり、数百メートルほど歩いた後に大入道は姿を消したという。また同地佐用郡でも、早瀬五介という者が夕刻時、あたりが暗くなった頃、目の治療の帰りに2人連れで道すがら、道の真ん中で3メートルほどの大入道が立ちふさがっているのを発見、大急ぎで逃げるように駆け抜けていったが、同行者には見えなかったという。

●熊本県の事例 熊本県下益城郡豊野村下郷小畑(現・宇城市)の話。ここに「今にも坂」という坂があるが、昔、ここに大入道が現れて通行人を驚かせた。以来、人がその話をしながらこの坂を通ると、「今にも」という声がして、その大入道が現れるという。「今にも坂」の名はこの大入道に由来する。

●祭礼の大入道

四日市祭の大入道 三重県四日市市で毎年10月に行なわれる諏訪神社の祭礼四日市祭は、大入道山車(三重県有形民俗文化財)で知られる。これは諏訪神社の氏子町の一つである桶之町(現在の中納屋町)が、文化年間に製作したものとされ、都市祭礼の風流のひとつとして、町名の“桶”に“大化”の字を当てて「化け物尽くし」の仮装行列を奉納していたものが進化したものと考えられているが、以下のような民話も伝えられている。桶之町の醤油屋の蔵に老いた狸が住み着き、農作物を荒らしたり、大入道に化けて人を脅かしたりといった悪さをしていた。困り果てた人々は、狸を追い払おうとして大入道の人形を作って対抗したが、狸はその人形よりさらに大きく化けた。そこで人々は、大入道の人形の首が伸縮する仕掛けを作り、人形と狸での大入道対決の際、首を長く伸ばして見せた。狸はこれに降参し、逃げ去って行ったという。また、反物屋の久六のもとに来た奉公人が実はろくろ首であり、正体を見られ消息を絶った彼を偲び製作したという話もある。高さ2.2メートルの山車の上に乗る大入道は、身の丈3.9メートル、伸縮し前へ曲がる首の長さは2.2メートル、舌を出したり目玉が変わる巨大なからくり人形である。これを模して首の伸縮する大入道の紙人形も地元の土産品となっている。また毎年8月に開催される市民祭の大四日市まつりにも曳き出されるなど、四日市市のシンボルキャラクターになっている。なお四日市市のゆるキャラ「こにゅうどうくん」は彼の息子という設定。

文福の 化けし姿か 臍までも 大釜ほどに 見ゆる入道(千住茂躬)

箱根より 東に無しと 入道は 足高あしたか山に 首伸ばすらん(喜樽)

榎ほど 背丈の延びて 堀池の ほとりに夜毎 出づる入道(檮の門久根)

切る跳ねる 逃げる所を 碁盤もて 大入道は 押さへられけり(鶏告亭夜宴)

法のりを説く 法師と化けし 入道は 顔も洗濯盥ほどなり(神風や青則)

また出づる 大入道は 化物の 大将軍の 遊行ゆぎやうするのか(江戸崎 緑樹園)

入日をも 招く薄すすきの穂 手のべて 入道たてる 紅葉もみぢばのもと(緑裘園邦彦)

濡れ仏 とも見えにけり 入道に 惣身へ流す 己が冷や汗(仙台松山 錦著翁)

入道も 人を甘くや 見るならん 塩をつけても 喰はん勢ひ(羽衣)

武蔵坊 よりも一嵩ひとかさ 大入道 弁慶嶋の 着物をや着て(長年)

空向きて 見上ぐるほどの 入道は 目も月と日の 如く光れり(槙住)

其の丈も 雲突くばかり 怖ろしや 大入道の目は 月に似て(仝 千澗亭)

現在では、外見や特徴にはさまざまな説が唱えられている。

●外観 / 前述の青が一般的とされるが、青白、赤、黄色のものもある。大きさも、ろうそくの炎程度の小さいものから、人間と同じ程度の大きさのもの、さらには数メートルもの大きさのものまである。

●数 / 1個か2個しか現れないこともあれば、一度に20個から30個も現れ、時には数え切れないほどの鬼火が一晩中、燃えたり消えたりを繰り返すこともある。

●出没時期 / 春から夏にかけての時期。雨の日に現れることが多い。出没場所水辺などの湿地帯、森や草原や墓場など、自然に囲まれている場所によく現れるが、まれに街中に現れることもある。

●熱 / 触れても火のような熱さを感じないものもあれば、本物の火のように熱で物を焼いてしまうものもある。

●鬼火の種類

鬼火の一種と考えられている怪火に、以下のようなものがある。これらのほかにも、不知火、小右衛門火、じゃんじゃん火、天火といった鬼火がある(詳細は内部リンク先を参照)。狐火もまた、鬼火の一種とみなす説があるが、厳密には鬼火とは異なるとする意見もある。

●遊火(あそびび) / 高知県高知市や三谷山で、城下や海上に現れるという鬼火。すぐ近くに現れたかと思えば、遠くへ飛び去ったり、また一つの炎がいくつにも分裂したかと思えば、再び一つにまとまったりする。特に人間に危害を及ぼすようなことはないという。

●いげぼ / 三重県度会郡での鬼火の呼称。

●陰火(いんか) / 亡霊や妖怪が出現するときに共に現れる鬼火。

●風玉(かぜだま) / 岐阜県揖斐郡揖斐川町の鬼火。暴風雨が生じた際、球状の火となって現れる。大きさは器物の盆程度で、明るい光を放つ。明治30年の大風では、山からこの風玉が出没して何度も宙を漂っていたという。

●皿数え(さらかぞえ) / 鳥山石燕の『今昔画図続百鬼』にある怪火。怪談で知られる『皿屋敷』のお菊の霊が井戸の中から陰火となって現れ、皿を数える声が聞こえてくる様子を描いたもの。

●叢原火、宗源火(そうげんび) / 鳥山石燕の『画図百鬼夜行』にある京都の鬼火。かつて壬生寺地蔵堂で盗みを働いた僧侶が仏罰で鬼火になったものとされ、火の中には僧の苦悶の顔が浮かび上がっている。江戸時代の怪談集『新御伽婢子』にもこの名がある。

●火魂(ひだま) / 沖縄県の鬼火。普段は台所の裏の火消壷に住んでいるが、鳥のような姿となって空を飛び回り、物に火をつけるとされる。

●渡柄杓(わたりびしゃく) / 京都府北桑田郡知井村(のちの美山町、現・南丹市)の鬼火。山村に出没し、ふわふわと宙を漂う青白い火の玉。柄杓のような形と伝えられているが、実際に道具の柄杓に似ているわけではなく、火の玉が細長い尾を引く様子が柄杓に例えられているとされる。

●狐火(きつねび) / 様々な伝説を産んできた正体不明の怪光で、狐が咥えた骨が発光しているという説がある。水戸の更科公護は、川原付近で起きる光の屈折現象と説明している。狐火は、鬼火の一種とされる場合もある。

●考察

まず、目撃証言の細部が一致していないことから考えて鬼火とはいくつかの種類の怪光現象の総称(球電、セントエルモの火など)と考えられる。雨の日によく現れることから、「火」という名前であっても単なる燃焼による炎とは異なる、別種の発光体であると推察されている。注目すべきは昔はそんなに珍しいものでもなかったという点である。

紀元前の中国では、「人間や動物の血から燐や鬼火が出る」と語られていた。当時の中国でいう「燐」は、ホタルの発光現象や、現在でいうところの摩擦電気も含まれており、後述する元素のリンを指す言葉ではない。

一方の日本では、前述の『和漢三才図会』の解説によれば、戦死した人間や馬、牛の血が地面に染み込み、長い年月の末に精霊へと変化したものとされていた。

『和漢三才図会』から1世紀後の19世紀以降の日本では、新井周吉の著書『不思議弁妄』を始めとして「埋葬された人の遺体の燐が鬼火となる」と語られるようになった。この解釈は1920年代頃まで支持されており、昭和以降の辞書でもそう記述されているものもある。

発光生物学者の神田左京はこれを、1696年にリンが発見され、そのリンが人体に含まれているとわかったことと、日本ではリンに「燐」の字があてられたこと、そして前述の中国での鬼火と燐の関係の示唆が混同された結果と推測している。つまり死体が分解される過程でリン酸中のリンが発光する現象だったと推測される。これで多くの鬼火について一応の説明がつくが、どう考えてもリンの発光説だけでは一致しない証言もかなり残る。

その後も、リン自体ではなくリン化水素のガス体が自然発火により燃えているという説、死体の分解に伴って発生するメタンが燃えているという説、同様に死体の分解で硫化水素が生じて鬼火の元になるとする説などが唱えられており、現代科学においては放電による一種のプラズマ現象によるものと定義づけられることが多い。雨の日に多いということでセントエルモの火(プラズマ現象)と説明する学者もいる。物理学者・大槻義彦もまた、こうした怪火の原因がプラズマによるものとする説を唱えている。さらに真闇中の遠くの光源は止まっていても暗示によって動いていると容易に錯覚する現象が絡んでいる可能性も指摘されている。

いずれの説も一長一短がある上、鬼火の伝承自体も前述のように様々であることから、鬼火のすべてをひとつの説で結論付けることは無理がある。

また、人魂や狐火と混同されることも多いが、それぞれ異なるとする説が多い一方、鬼火自体の正体も不明であるため、実のところ区別は明確ではない。

鬼火について、『和漢三才図会』は『本草綱目』を引き、土に染み込んだ戦死者や牛馬の血が年月を経て化したものだとしており、同じく霊の変化である人魂や陰火とは別物としています。色は青、形は松明の火のようで、集まったり離れたりしながら人に近付いて精気を吸い、馬の鐙などを打ち合わせて音を立てれば消滅するとされています。炎の色は青とされることが多いようですが、それ以外の鬼火の話も残されています。また、狐火や人の怨念が燃えるもの、正体不明のものをも広く指して鬼火と呼ぶ場合もあります。

主に龍神の住処といわれる海や河川の淵から現れる怪火であり、龍神の灯す火の意味で龍燈と呼ばれ、神聖視されている。

●広島県の厳島神社の例では、旧暦の元旦から1月6日頃まで、静かな夜に社前の海上に現れるというもので、最初に1個現れた火が次第に数を増して50個ほどになり、それらが集まってまた1個に戻り、明け方に消え去るという。厳島では夜に多くの人がこれを見物し、特に島の最高峰である弥山からよく見えたといい、「龍燈」の名は、厳島神社で祀られている厳島明神が海神であるために、海神の住居である龍宮にちなんで名づけられたともいう。

●磐城国(現・福島県)も出没地として知られている。磐城国の閼伽井岳山頂の寺から東を見ると、4里から5里(約16から20キロメートル)の彼方に海が見え、日暮れの頃、海上の高さ約1丈(約3メートル)の空中に提灯か花火の玉のような赤い怪火の出没する様子がよく見えるという。毎晩7、8個現れるが、必ず2個ずつ対になって現れ、1個目の龍燈が現れて3、4町(約327から436メートル)ほど宙を漂った後、2個目の龍燈が現れ、1個目の軌跡を沿って宙を漂うという。

●寛保時代の雑書『諸国里人談』では、他にも龍が寺に火を献じる例が紹介されている。周防国(現・山口県東南部)上庄熊野権現には大晦日に龍燈が現れるといい、丹後国(現・京都府北部)の天橋立には文殊堂に「龍灯の松」と呼ばれる一本松があり、毎月16日の夜中、沖から龍燈が飛来してこの松に神火を灯すという。

●橘南谿による江戸時代の紀行文『東遊記』によれば、越中国(現・富山県)では中新川郡の眼目山(さっかさん)という寺(立山寺(りゅうせんじ)の事)で毎年7月13日の夜、立山の頂上と海中から龍燈が飛来して境内の松の梢に留まるが、立山から飛来するものを山燈、海上から飛来するものを龍燈と称すると記している。その昔、道元の弟子の1人・大徹禅師がこの寺を開いた際、山の神と龍神が協力して神火を寺に献じることになったものといわれ、南谿は山燈と龍燈とが一度に現れるのは全国的に極めて稀なものであるとの当時の評判を伝える。

●大阪では沖龍灯と呼ばれ、魚たちが龍を祀るために灯す火と言われている。

●新潟県佐渡島新穂村(現・佐渡市)の伝説では、根本寺の梅の木に毎晩のように龍燈が飛来しており、ある者が弓矢で射たところ、正体はサギであったという。

ほかに龍燈の灯るとされる松や杉の伝承も日本各地に存在し、これらは龍神が寺社に神火を献じているといわれているが、更に南方熊楠は中国やインドにも同様の伝承があることを報告している。

●常宮神社 - 福井県敦賀市

●焼火神社 - 島根県隠岐郡西ノ島町

●木余り性翁寺 - 東京都足立区

●解釈

柳田國男は、「龍灯」は水辺の怪火を意味する漢語で、日本において自然の発火現象を説明するために、これを龍神が特定の期日に特定の松や杉に灯火を献じるという伝説が発生したとし、その期日が多く祖霊を迎えてこれを祀り再び送り出す期日と一致することから、この伝説の起源は現世を訪れる祖霊を迎えるために、その目印として高木の梢に掲げた灯火であろうと説き、更に左義長や柱松も同じ思想を持つものと説く。

この説に反論する形で南方熊楠は、龍灯伝説の起源はインドにあり、自然の発火現象を人心を帰依せしめんとした僧侶が神秘であると説くようになって、後には人工的にこれを発生させる方法をも編みだしたが、それが海中から現れ空中に漂う怪火を龍神の灯火とする伝承があった中国に伝わって習合し、更に中国に渡った僧侶によって日本に伝来、同様の現象を説明するようになったものであるとし、また左義長や柱松は火熱の力で凶災を避けるもの、龍灯は火の光を宗教的に説明したもので、熱と光という火に期待する効用を異にした習俗であると説く。

かんてらも 幾尋いくひろあるか 消えずして 鯨の油 添はる龍燈(和風亭国吉)

のろしほど 軋きしめき出づる 龍燈に 龍たつの宮姫 笑みや含まん(鈍々舎香勝)

龍燈の 夜な夜な上がる 磯辺には 昼も鱗を 見する松が枝え(蟻賀亭皺汗)

眠らざる 魚うをの油や 照らすらん 見る人の目を さます龍燈(升目山人)

一群ひとむれの 螢とや見ん 海草の 腐りし中を 上がる龍燈(水々亭梅星)

龍燈は 鯨の油 添はりけん 七浦照らす 宮嶋の沖(神風や青則)

煙をも 立てゝ鱗を 三保の浦 磯辺の松を 照らす龍燈(水穂)

秋葉山 浮かべる灘の 龍燈は 天狗の業か 蜑あまが焚く火か(守文亭)

空や海 うみや空なる 久かたの 星の光に 紛ふ龍燈(紫の綾人)

法のりの場には 夜毎かゞやく 光明寺 鵜うの木の森に かゝぐ龍燈(五息斎無事也)

時の間に かく増えしとは 不知火の 筑紫の海の 龍燈の数(江戸崎 緑亀園広丸)

魚油 焚きぬる海士あまや 常に見る 沖に折々 龍たつの燈火ともしび(遠江見附 草の舎)

わだつ海みの 龍はあかしを 照らすらん 尾鰭の光る 魚の油に(京 獅々丸)

唐崎の 松に火ともす 龍燈も たちまち闇と 消ゆる一雨(哥居)

松浦潟まつらがた 領巾振山ひれふるやまの 蔦紅葉つたもみじ 昼も火ともす 龍燈の松(上毛板鼻 末広庵老泉)

●伝承

ひしゃくで水を汲みいれて船を沈没させるなどと信じられた幽霊。水難事故で他界した人の成れの果てといい、人間を自分たちの仲間に引き入れようとしているという。その害を防ぐためには、握り飯を海に投げ入れたり、底の抜けたひしゃくを用意したりするなどの方法が伝えられている。土地により亡者船、ボウコ、アヤカシなどとも呼ばれる。同様に海の怪異として知られる海坊主も、地方によっては妖怪ではなく船幽霊の一種とされる。

その姿は地方や伝承によっていくつかに大別され、船と亡霊が水上に現れるもの、帆船など船そのものが亡霊として現れるもの(いわゆる幽霊船)、人の乗っている船の上に亡霊だけが現れるもの、海坊主や怪火として現れるもの、山や断崖などの幻影や怪音現象として現れるものなどがあり、以上の現象のいくつかが組み合わさった例も見られる。海上での伝承が多いが、海のない地方でも河、湖、沼に現れたともいう。高知県に伝わる鬼火の一種・けち火も船幽霊と見なされることがある。

現れるのは雨の日や新月または満月の夜、時化の夜や霧のかかった夜が多い。船として現れる場合は、船幽霊自体が光を発しているので、夜であっても船の細部まで確認できるという。また盆の十六日に操業していると死者が船縁に近づいてき船を沈めようとする。ほかにも霧の濃い晩に船を走らせていると目の前に絶壁、あるいは滑車のない帆船が現れ、慌てて避けると転覆したり暗礁に乗り上げるので、構わず真っ直ぐ突き抜けると自然に消えてしまう。

船を沈ませようとする以外にも、高知県幡多郡大月町では船のコンパスを狂わせるといい、富山県では北海道へ行く漁船に船幽霊が乗り移って、乗員の首を締め上げるという。愛媛県では船幽霊に遭ったとき、それを避けて船の進路を変えると、座礁してしまうという。また、かつては悪天候の日には船が遭難しないよう、陸地でかがり火を焚いたというが、船幽霊が沖で火を焚いて船頭の目を迷わせ、この火に近づくと海に飲み込まれて溺死してしまうという。

船幽霊を追い払う方法も土地によって様々な伝承があり、宮城県では船幽霊が現れたとき、こちらの船を止めてじっとにらみつけると消えるとされる。竿で水をかき回すと良いともいう。海に物を投げ込むと良いという説も多く、神津島では香花、線香、団子、洗米、水など、高知では灰や49個の餅、前述の高知の大月町では土用豆、長崎県では苫、灰、燃えさしの薪を投げこむという。また高知では、「わしは土左衛門だ」と言って自分が船幽霊の仲間と言い張ることで追い払うことができるともいう。愛媛では、マッチに火をつけて投げることで船幽霊を退散させたという。

●古典

江戸時代の奇談集『絵本百物語』では、西海に現れるという船幽霊を平家一門の死霊としている(画像参照)。平家は壇ノ浦の戦いで滅びたことで知られるが、関門海峡の壇ノ浦・和布刈間(早鞆)の沖では甲冑姿の船幽霊が現れ「提子をくれ」と言って船に取りついてきたといわれる。ひしゃくを貸すと船に水を汲み入れられるので、船乗りはこの海を渡るにあたり、椀の底を抜いて供えておき、船幽霊にはそれを渡して凌いだという。あるときに霊を憐れんだ法師が法会を行い、この怪異は失せたという。

江戸時代の知識人・山岡元隣は海上に火の玉や亡霊が現れる船幽霊についても朱子の朱子学を例に持ち言及しており、恨みを抱いて死んだ人が復讐を果たしてなお亡魂を残している例をいくつか挙げ、「かやうの事つねに十人なみにあることには待らねども、たまたまはある道理にして、もろこしの書にもおりおり見え待る」と結論している。煙は手に取れないが、積もって煤になれば手に取れる。気は質のはじめであり、気が滞って、形を成したり声を生じたりするのを幽霊と呼ぶ。もっともこの幽霊も滞った気が散っていくにしたがって消えうせるとしている。

●近年の事例

1954年に戦後最大の海難事故とされる洞爺丸事故が起きた後、事故後に就航した連絡船のスクリューに奇妙な傷跡が見つかるようになり、事故の犠牲者が船幽霊となってスクリューに爪を立てているという噂が立った事例がある(これは後に電蝕による傷と判明した)。この船幽霊は海ばかりか陸にも現れたといい、北海道の七重浜で夜中にタクシーに乗った全身ずぶ濡れの女性が、目的地に着くと姿を消し、洞爺丸の幽霊と噂されたという。また青森駅では、宿直室で寝ていた職員が窓ガラスを叩く音で目を覚ましたところ、窓ガラス越しにずぶ濡れの手が見え、「洞爺丸の犠牲者が救いを求めている」と慌てて逃げ帰り、翌朝にはその窓ガラスに手形が残っていたという。

また1969年には神奈川県の海で、白い人影のようなものが目撃されて「ひしゃくを下さい」と声が聞こえたといわれ、大学のヨット部の遭難した部員が、沈んだヨットから水を汲み出したがっているといわれた。

●民俗学からの観点

民俗学者・花部英雄によれば、船幽霊の出現は風雨や濃霧の晩、急に天候が悪化したときに多く、こうした状況下では事故が発生しやすく話に現実味が加わり、不気味さや不安感をかきたてるため、僅かの怪異も伝承の枠の中に組み入れて幻影・幻想を現実として語ったりするとされる。出現時期に盆が多いのは精霊船のイメージと重なるためとされる。しかしその根底には、祀られることの無い水死者の霊が浮遊していて船幽霊に化して現れる死霊信仰があり、盆や大晦日あるいは特定の日などの禁漁日に海に出てはならない、また近づいてはならない海域に出現する、などの禁忌を犯した場合の戒めにあるとしている。

●正体についての学説

船幽霊が船に取り憑いて動きを阻むともいわれるが、これは現代ではある程度の科学的な説明がなされており、内部波による現象とされている。例えば、大河の河口に近い海域ではその影響により塩分濃度の小さい水域ができるが、塩分濃度の低い水は比重が軽いので通常の海水の上層部(海面)に滞留し、しかも双方の水は簡単に混じり合わず、はっきりした境界面を形成する。その境界面付近に船のスクリュープロペラがある場合、いくら回転させてもエネルギーは水の境界をかき乱し、内部波を作るだけに消費されて、結果として船が進まなくなるというものである。極地方で氷が溶けて海水中に流れた場合にも同様の現象が起こることは極地探検家のナンセンも記録している。このように、塩分、水温、水圧などによる海水の密度の変化に伴う内部波が船の前進を妨げるという説が唱えられている。

●各地の船幽霊

●いなだ貸せ(いなだかせ) 福島県沿岸。「いなだ(ひしゃく)貸せ」と船上の人に話しかける。「いなだ」とは船で用いられるひしゃくのことで、これに穴をあけて渡さないと、たちまち船に水を入れられて沈没させられてしまう。

●ムラサ 島根県隠岐郡都万村(現・隠岐の島町)。この地では、潮の中に夜光虫が光っている様子をニガシオというが、その中にボーっと光りながら丸く固まっているものがムラサである。船が上に乗りかかるとパッと散らばってしまう。また、夜に突然にして海がチカッと光って明るくなることがあるが、これはムラサにとりつかれたためであり、竿の先端に刀や包丁をつけて海面を数回切るとよいという。

●夜走り(よばしり) 山口県阿武郡相島(現・萩市)。船が白い帆をまいて走ると、一緒に走って来る。灰をまいて音をたてると退散する。

●ウグメ 長崎県平戸市、熊本県御所浦島などの九州地方。船がこれに取り憑かれると航行が阻まれるといい、平戸では風もないのに突然帆船が追いかけて来るともいう。九州西岸地方では船や島に化けるともいう。この怪異を避けるために平戸では灰を放り込むといい、御所浦島では「錨を入れるぞ」と言いながら石を投げ込み、それから錨を放り込むという。煙草を吸うと消えるともいう。淦取り(あかとり。船底にたまる水を取る器)をくれといって現れるともいい、淦取りの底を抜いて渡さないと船を沈められるという。

●迷い船(まよいぶね) 福岡県遠賀郡、同県宗像市鐘崎。盆時期の月夜の晩、海に帆船の姿となって現れるもの。怪火が現れたり、人の声が聞こえることもあるという。

●亡霊ヤッサ(もうれんヤッサ) 千葉県銚子市、海上郡(現・旭市)。霧の深い日や時化の日に漁船のもとに現れる船幽霊で、海難事故の水死者の霊が仲間を増やそうとしているものといわれる。「モウレン、ヤッサ、モウレン、ヤッサ、いなが貸せえ」との声が船に近づき、突然海から「ひしゃくを貸せ」と手が飛び出すが、やはりひしゃくを貸すと船を沈められるので、底を抜いたひしゃくを渡すという。「モウレン」は亡霊、「いなが」はひしゃくの意味で、「ヤッサ」とは船を漕ぐ掛け声。妖怪漫画家・水木しげるの著書での表記は「猛霊八惨」(もうれいやっさん)であり、水木の出身地・鳥取県境港市ではこの猛霊八惨を鎮める祭礼も開催されている。

●ミサキ 福岡県などでは船幽霊の一種とみなされている。

●なもう霊(なもうれい) 岩手県九戸郡宇部村小袖(現・久慈市)に伝わる海に出没する黒い船とともに現れる妖怪で、時化(しけ)の時などに櫂(かい)をよこせと無理をいうが、返事をしたり、櫂を貸してはならないとされる。

●日本以外の類似怪異

『桂林漫録』(寛政12年)の記述として、「覆溺(ふくでき)して死せる者の鬼(ここでは幽霊を指す)を覆舟鬼ということ」、「海外怪妖記に見たりと」とあり、日本人によって船幽霊に当たる怪異が中国にもあったことが記されている。また、中国には、「鬼哭灘(キコクタン)の怪」という怪異の伝承があり、はげた怪物が舟を転覆させようとするとされる(こちらは海坊主に近い)。

乗りし人 覆さんと 取りつくは 船幽霊の 罪の面楫(和風亭国吉)

襟元へ 水かけらるゝ 心地せり 柄杓貸せてふ 船のこわねに(江戸崎 有文)

底ぬけの 柄杓を借りて 酒船へ 水を割らんと 出づる幽霊(雲井園)

友盛の 姿か何か 白浪に 船を泊めたる 怒り顔にも(於三坊菱持)

落ち入りて 魚の餌食と なりにけん 船幽霊も なまぐさき風(桃江園金実)

幽霊に 投げてやつても 垢柄杓 また底気味の わるき船頭(扇風)

おのが身を 沈めし海を 乗る船に 浮かまんとてか 縋る幽霊(南向堂)

浮かまんと 船を慕へる 幽霊は 沈みし人の 思ひなるらん(下毛葉鹿 其春)

罪ふかき 海に沈みし 幽霊の 浮かまんとてや 船に縋れる(美雄)

傾げたる 重身に海を 浮かばれぬ 怒りの見ゆる 友盛の霊(栄寿堂)

伊勢の海 柄杓の底の 抜参り 船幽霊ぞ 一文も無き(花門改 注連春雄)

船ゆれて 水泡喰へとの 武蔵坊 弁慶祈る 友盛の霊(有恒)

恨めしき 姿は凄き 幽霊の 楫を邪魔する 船の知盛(無多垣壁成)

幽霊は 黄なる泉の 人ながら 青海岸に などて出づらむ(日光 不二門守黙)

沈みては 浮かむ瀬のなき 幽霊の 青錆見ゆる 新中納言(南寿園長年)

沖遠く たゞよふ船は 幽霊に 取らす柄杓も 底しれぬ海(星屋)

南無三と 逃げる船足 早けれど 船幽霊も やはり足なし(近江日野 淡海敬喜)

大物の 浦みの浪に 友盛の 怒りに船を 停むる幽霊(松楳亭槙住)

幽霊は 酒舟に来て わめくゆゑ 出だす柄杓も 底抜け上戸(雛好)

罪ふかき 水屑の中に 染まりけん 出づるも青き 幽霊の顔(南伊勢大淀浦 松也)

幽霊の 叫ぶを聞きて 乗る船の 下は地獄の 思ひありけり(常陸大谷 稜威千別)

弁慶の 数珠の功力に 友盛の 姿も浮かむ 船の幽霊(語吉窓喜樽)

幽霊に 貸す柄杓より いち早く 己が腰も 抜ける船長(結城 椿園)

罪ふかき 海にさまよふ 魂は そも弘誓の船に 乗りかねにけん(常陸大谷 千別)

船底の 板の下なる 地獄より 浮かまんとてや 出づる幽霊(常陸村田 緑洞園菊成)

奈落まで 深く沈みて 恨むなり 波に浮かべる 船の幽霊(上総大堀 可明)

其の姿 錨を負ひて つきまとふ 船の舳先や 知盛の霊(蝶々舎登麻呂)

なうなうと 声もかすかな 幽霊に 艫にひつくり かへる船人(五常亭真守)

西海の 水屑となりて 平らなる 浪も逆立つ 船の幽霊(秋田舎稲守)

雨の夜、水死や首吊りのあった場所に現れる真っ青な火で、化物の中で最も恐ろしいものだといわれています。頭から胴にあたる部分は人の指より太いほどで、足に当たる部分がぶらりと下がっています。空中を浮遊しており、悪口を言った人についてまわります。打てば細かく砕けますが、それでも人についてくるといいます。もる火に出会った場合には念仏を唱えるか、灯火のある部屋に入ればよいとされています。

東津軽郡石崎ではこの亡霊の帰還を「モジャビ(亡者火の意)」ともいう。これが家へ帰って来る際には、庭で足をたたくような音がして「寒いから火を焚け」などと声がするという。

西津軽郡舘岡村(現・つがる市)では「モレビ(亡霊火の意)」と呼ぶ。夜中に大戸を叩くものであるという。あるとき、漁師が海に流されて死に、その夜中に家の大戸を叩く音がした。家人が外に出ても誰もおらず、モレビの仕業といわれた。

同郡鰺ヶ沢町では「モジャ」ともいい、これが家へ帰って来ると、台所の板の間でバタバタと着物の砂を払う音がして、流しでザーッと手を洗う音がするという。また同町では、「モジャ」は人間に憑くともいう。ある者が夜、全身に水を浴びたように寒くなり、体の震えが止まらないので、ゴミソ(男性の祈祷師)に相談したところ「4人組の海のモンジャが、誰も供養してくれないので、なんとかしてもらいたくて憑いている」とのことだった。

北津軽郡小泊村(現・中泊町)では、浜辺で火を焚くとモンジャが火にあたりに来るといわれた。あるとき、沖合いで漁船が沈没し、漁師の遺族たちが浜辺で火を焚くと、伝承の通りにモンジャが現れたという。

「モジャビ」「モレビ」などは火を意味する名前が付いているものの、『津軽の民俗』にはこれらが火をともなって現れたという記述はない。しかし後述のように、他の地方には同じく「亡霊火」といって、遭難者の霊が海上で火をともなって現れる伝承があるため、『津軽の民俗』は家に帰って来る事例のみが記載されているのであって、津軽のモンジャも海では火となって現れるという可能性も示唆されている。

●風習

モンジャの伝わる地方では、海、山、川で誰かが死んだときなど、人間が不慮の死を遂げた際には、その魂がその場に残るといわれており、遺体をその場から運び去った後に、改めて魂を迎えに行くという風習があった。

遺体が失われた場合でも、死者は手向けを期待して家の近くをさまようといわれたため、必ず遺体のかわりに身代わりのものを葬り、懇切な供養が行われていた。たとえば鰺ヶ沢町では、海で死んだ者の遺体が発見されなかったときは「シルシをヤスメル」といって、煙草入れ、枕、丹前などのように、普段から身に着けていたものを墓に納めて葬った。

西津軽郡田ノ沢でも同様の事故が起きた際や、山中で人が遭難して死んだときなど、家を離れて死んだ者がいるときには、供養のために海岸の丘に後生車を立てており、それを通行人がまわすと、死者は早くに浮かばれるといわれた。また海難者の出たある家では「16日のアカツキボカイ」といい、盆の16日の朝、死者の数だけ人形を作り、小さな舟に乗せて流す風習があった。

●類話

青森県五所川原市では、水死や首吊りのあった場所には、雨の夜に「もる火」または「もり火」という怪火が現れるといわれ、地元ではもっとも恐ろしい化け物といわれている。これに対して悪口を言うと、その人について回る。打てば細かく砕けるが、やはり人について回る。念仏を唱えると去るといい、灯火のある部屋には入ってこないともいう。

宮城県牡鹿郡女川町や鹿児島県でいう「亡霊火(もうれいび)」は船幽霊に類するもので、遭難者の霊が帆船などの姿となり、夜の海を行く漁船の前に急に現れ、漁船がそれを避けようとしてもまた前に現れ、やむを得ず船を止めると、それは船の形を失って燐光となり、遠くへ走り去るという。

●歴史

1876年(明治9年)10月20日:東北最初の灯台として初点灯。なお、参考文献での表記は「尻矢崎」となっている。

1877年(明治10年)11月20日:日本で初めて霧鐘が設置される。

1879年(明治12年)12月20日:日本で初めて霧笛が設置される。これを記念して12月20日が霧笛記念日となっている。

1883年(明治16年)10月24日:隕石が落下しガラス損傷。

1889年(明治22年)4月12日:灯明変更。

1901年(明治34年):日本初の自家発電の電気式灯台になる。 11月2日:灯器変換工事のため仮灯点灯。12月20日:工事落成により本灯点灯。

1908年(明治41年)1月1日:船舶通報事務取扱開始。

1923年(大正12年)6月30日:燭光数変更。

1932年(昭和7年)2月11日:無線方位信号所業務開始(無線標識・無線羅針)。

1945年(昭和20年):米軍の攻撃により破壊。運用不能になる。

1946年(昭和21年) 夏:破壊されたはずの灯台が光を放つ怪現象が起こる。8月20日:霧信号舎屋上に仮設の灯火を点灯する。同時に怪現象も消える。11月23日:仮灯の灯質変更。

1947年(昭和22年) 1月18日:仮灯消灯、無線方位信号所業務休止。2月15日:等質変更の上仮灯点灯。3月14日:無線方位信号所業務再開。4月28日:仮灯の灯質変更。

1949年(昭和24年) 6月15日:船舶気象通報放送開始、偶数時の2分から4分まで。9月23日:灯塔が復旧し本灯点灯、仮灯撤去。

1976年(昭和51年):点灯100周年。

2007年(平成19年)4月10日:無線方位信号所(レーマークビーコン)廃止。

2016年(平成28年)9月:気象通報業務の廃止。

2017年(平成29年)6月28日:国の登録有形文化財となる。

2018年(平成30年)6月1日:一般公開が始まり、参観灯台の一つとなる。

2019年(平成31年)3月:ディファレンシャルGPS局を廃止。

●まぼろしの灯台

第二次世界大戦末期の1945年(昭和20年)に米軍機の機銃掃射を受けて、当時勤務していた村尾常人標識技手が殉職した。翌1946年(昭和21年)、攻撃を受け破壊しつくされたはずの灯台が光を放ち、その目撃が相次いだ。謎の光のおかげで付近を航行中の漁船が遭難を免れたということもあった。人々は米軍の攻撃時に殉職した村尾標識技手の霊なのではないかと噂した。当時の灯台長が公文書「灯台の怪火について」を灯台局に報告した。同年8月に霧信号舎屋上に仮の灯りを点灯すると同時にこの現象は消えた。なお、灯台には銃撃の跡が今でも残る。

●古屋敷の古籠火

小説家・山田野理夫の著書には「古籠火」(ころうび)と題し以下のような話が山形県のものとして紹介されている。上之山藩の田村誠一郎という武士が江戸から国もとの勤めに変わり、新しく屋敷が立つまで古屋敷に住むことになった。その古屋敷で家族で夕食をとっていたところ、庭が急に明るくなった。誰かが火を入れたのかと田村が尋ねたが、誰も火を入れていなかった。老いた奉公人が言うには、あれは古籠火というもので、古びた灯籠がしばらく火を入れてもらえないと、ひとりでに火が灯るのだという。

この山田の著書にある話は、水木しげるの著作における古籠火(ころうび)の解説でも引用されている。

古籠火は、石灯籠が鬼火のような火の妖怪。年月を経た石灯籠が付喪神になったと類推される。

小説家・山田野理夫の著書『古籠火』(ころうび)と題し、山形県の怪談が以下のように述べられている。田村誠一郎という武士が江戸から国許の勤めに変わり、新しく屋敷が立つまで古屋敷に住むことになった。その古屋敷で家族で夕食をとっていたところ、庭が急に明るくなった。誰かが火を入れたのかと田村が尋ねたが、誰も火を入れていなかった。老いた奉公人が言うには、あれは古籠火というもので、古びた灯籠がしばらく火を入れてもらえないと、ひとりでに火が灯るのだという。

宮城県牡鹿郡女川町や鹿児島県でいう「亡霊火」は船幽霊に類するもので、遭難者の霊が帆船などの姿となり、夜の海を行く漁船の前に急に現れ、漁船がそれを避けようとしてもまた前に現れ、やむを得ず船を止めると、それは船の形を失って燐光となり、遠くへ走り去るという。 ...

永禄6年(1563年)、甲斐の武田信玄は上野国への侵攻を本格化させ、岩櫃山にある岩櫃城攻略を目指した。派遣されたのは主将の真田幸隆以下、約3000の兵であった。

堅城を誇る岩櫃城は力攻めでは落ちない。一旦和議を結び、幸隆は内応に応ずる者を求めて調略を図った。それでも事が上手く運ばないため、再度城を取り囲んで水路を断つ策に出たが、一向に埒が開かない。幸隆は、城内に水を運び入れる場所があるとにらんだ。そこで城との和議に際に交渉役に当たった善導寺の住職に尋ねたところ、水利の秘密をいとも簡単に喋ってしまった。武田勢は水路を断つと、たちどころに城内は動揺。ほどなくして城主が逃亡して落城となったのである。

それからしばらくして善導寺は火事を起こして焼け落ちた。人々は岩櫃城落城の祟りであると噂した。その後、善導寺では本堂を再築するたびに火事が起こった。記録によると慶長4年(1599年)、寛文3年(1663年)、享和3年(1803年)、天保8年(1837年)、明治35年(1902年)と5回も起きている。しかも出火の原因は不明であり“鳥が火のついた物をくわえて飛んできた”とか“火の玉が飛び込んでいった”とかいう怪異の噂が立つばかりであった。明治の大火の時も“本堂から火の玉がいくつも落ちてきたと思ったら、手の着けようもない猛火となった”という話が伝わっているという。

現在は明治の大火以来の本堂が新しく建てられている。

この板碑は明治4年(1871年)に廃寺となった妙見寺にあったものを移したとされ、さらにその元を辿ると、同市蔵持にある3基の板碑と並んで神子女引手山にあったものとされる。

建長5年(1253年)、時の執権・北条時頼は民生安定のためにこの地に豊田四郎将基の供養碑を建てた。その際に時頼は、いまだ平将門が祀られていないことを聞き及び、自らが奏上して勅免を得ると、千葉胤宗に命じて将門の赦免と供養のための板碑を建てるように命じたのである。さらに翌年と翌々年には、豊田氏・小田氏といった将門所縁の一族によって板碑を建て、その次の年にも将門の父である良将の供養のために板碑を建てた。この4年続けて建てられた板碑のうち、建長6年の板碑だけが妙見信仰の縁で妙見寺に移され、さらに西福寺に置かれているのである。

この建長6年の板碑には「炎石」の別名が残されている。天保年間(1831-1845)のこと。ある旗本がこの石を気に入り、縄を掛けて持ち運ぼうとした。ところがその夜、突然この石が炎を噴き出したため、旗本は恐れおののいて逃げたという。それ以来、この板碑は「炎石」と呼ばれるようになり、将門公の霊が籠もっていると信じられるようになった。さらにはこの石に縄を掛けると病が治るという言い伝えも出来たという。

●民話

かつて王子周辺が一面の田園地帯であった頃、路傍に一本の大きな榎の木があった。毎年大晦日の夜になると関八州(関東全域)の狐たちがこの木の下に集まり、正装を整えると、官位を求めて王子稲荷へ参殿したという。その際に見られる狐火の行列は壮観で、近在の農民はその数を数えて翌年の豊凶を占ったと伝えられている。

この榎の木は「装束榎」(しょうぞくえのき)と呼ばれ、よく知られるところとなり、歌川広重『名所江戸百景』の題材にもなった。

●歴史

●伝承の描写の初出

王子と狐とが一緒に登場する最も古い資料は、寛永期に徳川家光の命により作られた『若一(にゃくいち)王子縁起』という王子神社の縁起絵巻である。この絵巻の原本は存在しないが、精巧な模本が紙の博物館にあり、その奥書によれば作成作業は堀田正盛(加賀守)のもとに春日局の甥で斉藤三友(摂津守)をもって遂行されたとある。また文は林道春がかかわり、絵は狩野尚信が描いたことが知られる。絵巻の完成は寛永十八年(1641年)七月十七日だった。

『若一王子縁起』絵巻は王子神社についてのものだが、すぐそばの王子稲荷神社も別当寺金輪寺の持ちであったために、下巻にその社のたたずまいと、その前道筋に集まり来たる諸方の命婦(狐)の絵がある。絵には、稲荷社前の道筋のあちこちに狐火を燈した複数の狐と松の木の下にも二匹の狐が描かれている。そして「諸方の命婦、此の社へ集まりきたる」とあり、下札には「毎年十二月晦日の夜、関東三十三ケ国の狐、稲荷の社へ火を燈し来る図なり、この松は同夜狐集まりて装束すと言伝ふ」と狐の集合が説明されている。なお、大田南畝は『ひともと草』に「むかしは装束松といひしも、今はいつしか榎にかはれり」と書いている。

狐火の絵は、この絵巻を彩るためだけに描かれたものではなく、縁起を作るに先んじて寛永期の幕府の役人が王子の狐火の調査に来たという事実により、当時広く流布していた伝承の表現だったと知れる。

●寛政改革による民話の変節

絵巻の完成後約150年経った寛政3年(1791年)になって、王子稲荷社が実際に諸国三十三ケ国の稲荷社の総社であったかどうかの社格の是非を幕府が問題にした。寺社奉行の松平輝和が老中松平定信に進達した「王子稲荷額文字之儀ニ付、金輪寺相糾候申上候書付」で始まる文書(以下、「進達文書」と記す)にその内容が示されてある。「進達文書」には、王子稲荷が自社について「東国惣司ト称シ候濫觴」、つまり王子稲荷が東国惣司と自称しているとあり、これは王子稲荷が「関東稲荷惣司」との源頼義の文言を「東国稲荷惣司」(とうごくいなりそうつかさ)と平安時代以来認識し自認してきたことを意味する。王子稲荷社は三十三ケ国伝承にまつわる額や幟(のぼり)などを没収され処罰を受けた。

幕府の王子稲荷神社調査記録の「進達文書」は、王子と狐の民話が古くは「東国三十三ケ国からの狐集合」だったことを示すが、これ以降、世上、王子の狐民話は狭く関八州の物語として伝わるようになり現在に至る。ただし、当の王子稲荷社自身は門石に「康平年中、源頼義、奥州追討の砌(みぎ)り、深く当社を信仰し、関東稲荷惣司と崇む」と刻み、往古と変わらぬ社歴を今に伝えている。

●装束榎の碑と装束稲荷

狐が集まったとされる榎の木は明治時代中頃に枯死した。昭和4年(1929年)には道路拡張に伴い切り倒され、「装束榎」の碑と「装束稲荷神社」と呼ばれる小さな社が停留所の東部に移されている。一帯は戦前には榎町と呼ばれてもいた。

●王子狐の行列

地元王子では1993年より毎年、大晦日の夜から元日にかけて「王子狐の行列」と呼ばれるイベントが催されている。狐顔メイクまたは狐面を身につけた裃姿で、装束稲荷から王子稲荷へ参詣する。

九つと 聞くのも凄し 皿の数 お菊がこわす 丑三ツの鐘(宝珠亭船唄)

そこねたる 皿一枚の あやまりに 菊が命ぞ 終りやきなる(善事楼喜久也)

生ぐさき 風に女の 亡き魂の 影は人魚に 似し皿屋舗(守文亭)

聞く夜毎 みな伏柴ふししばの 僂かがなへる 皿に懲りたる 嘆きする声(草加 四角園)

残りたる 其の一念を 不足せし 皿の数にも 合わせてしがな(桃太楼団子)

さらさらに さらに恨みを 晴らせ菊 足らぬ勝がちなる 今の世の中(青則)

怨念の 出でしと聞くは 昔にて 更に気けの無き 今の番町(笑寿堂春交)

古井戸の 底気味わろき 水際に 皿の欠けほど 残る月影(和木亭仲好)

不足した 数に姿を 引きかへて 目も皿のごと 凄き古井戸(仝)

数へつる 皿も九ツ 八ツ過ぎは 身の毛もよだつ 寐ずの番町(狂蝶亭春里)

恨みをも 並べていふか 皿屋鋪 数へては泣き 数へては泣き(青梅 六柿園)

底知れぬ 井戸の声ある 皿屋鋪 深き思ひを 汲みてこそ知れ(駿府 東遊亭芝人)

念仏の なんまいだてふ 破われ声に むかし弔ふ 皿やしき跡(清明堂喜代明)

生臭き 風も吹くらん 皿屋鋪 わりたる魚うをの 香も失せずして(鬼面亭角有)

深きわけ 井戸にあるらん 皿屋鋪 聞けば底気味 悪くこそあれ(有恒)

十枚と 見つれば欠くる 皿屋鋪 いづれ愚昧の 世にぞ有りけり(腹光)

初霜に 枯れゆく菊は 怨念も 朧に白き 袖の見ゆらん(八王子 檜旭園)

目の前に 因果は廻り 車井くるまゐの 去らぬ恨みの 菊が怨念(松梅亭槙住)

さらさらと 言はずに数を 九つと 聞くさへ井戸に 沈む破声われごゑ(無多垣壁成)

恨めしと いふ声菊が 姿かと 見れば尾花の 動く井の本(語実亭人芳)

焼継やきつぎを したなら憂き目 見ざりしを さうとは更に 思はざる菊(石公舎古龍)

屋敷跡 年を経る井に 菊が霊 目を皿にして わめく破れ声(花都堂吉雄)

かぞへぬる 皿の数さへ 九つの かねて恨みを 菊が怨念(喜樽)

瀬戸物の 時代もよほど 古屋敷 皿を数へる 菊が怨念(藤紫園友成)

皿ゆゑに 井戸へ命を 捨て鐘の 音も哀れに 菊が怨念(筬丸)

十枚の 皿を一枚 割る企たくみ その執念ぞ 深き古井戸(文昌堂尚丸)

かぞふれば 数の減りにし 残り菊 はかなく褪せる 霜の剣に(佐野 糸屑)

皿ゆゑに 身を損ねたる 怨念の 恨みの数を 並べてぞ出る(宝市亭)

足らざりし 皿の思ひは 残るとも さらに屋敷の 跡にこそなき(団子)

錦手にしきでの 皿を数ふる 古井戸に 青紅あをくれなゐの 鬼火燃えけり(弓の屋)

さらさらと 雨のふる夜は 消えぬだに 猶袖ぬらす 皿屋敷なり(草加 四豊園稲丸)

皿屋敷 さらに姿は 見えねども 声はなゝ八つ 九つの鐘(於三坊菱持)

ぞつと吹く 秋風寒し 番町に 聞く拍子木の 数も九つ(花の門)

執しふねきの 深き恨みを 皿々に 忘れ兼ねつゝ 出づる魂たまかも(水々亭楳星)

秋草の 錦手染める 皿屋敷 あはれ悲しき 声も聞くかな(桜園春世)

九枚まで 夜ごと数へる 井戸の底 深い謂いはれを 聞く皿屋敷(裏のや宿守)

幽霊の 面影見せて 皿やしき 立てる柳の 色の青山(常陸村田 松風軒村藤)

幾年に なるかとばかり 皿屋敷 指を折りつゝ 数へてぞみる(栃木今泉 東枡亭玉泉)

後の世の おとし咄ばなしに 割れるほど 其の名を残す 皿屋敷かな(谷町山住)

聞くたびに 哀れなりけり 皿やしき 底気味悪き 井の内の色(匂々堂梅袖)

古井戸は 名のみ残れど 皿やしき 八つ九つは 人も通らず(静川亭雪橋)

声凄く 伊予の湯掛ゆがけの 右左みぎひだり 八つ九つと 皿数へけり(上総 大堀可明)

幾度も 数へ数へて 皿やしき 九つよりぞ いとゞ寂しき(青梅 尺雪園旧左)

化けて出る 評ばん町の 皿屋敷 数読む声の 哀れをぞ聞く(記長喜)

かぞへても 数足らじとて 泣く声を 聞くも怖ろし 皿屋敷かな(淡海の屋)

屋敷跡 七つ八つと 数へぬる 更地の井戸の 声の哀れさ(蔭芳)

怖ろしや 人に恨みを かけ皿の 数をかぞへる 闇の番町(豊のや)

この森は、人魂(ひとだま)の森と呼ばれて、一本一本の木が人間ではないかと言い伝えられている。

その昔、一人の木こりが、この森へ入っていった。「この森には、ずいぶん良い木があるぞ」 木こりは、吸い込まれるように森の奥へ入って行った。しばらく行くと、何かまっ黒で大きなものにぶつかった。「あれえ、おったまげた。こんなでっけえ松の木は見たことがねえ。よし、これから切ることにしべえ」「ギーコ」、「ギーコ」 木こりは、この森で一番大きな松の木を切り始めた。すると中頃まで切った時、「何だっぺ。何か赤いものが出て来たぞ。うわあっ、血、血、血だあっ」何と、松の木からどろどろとした真っ赤な血が流れ出て来た。木こりは、気味が悪くなり、のこぎりをおいて一目散に家へ逃げ帰って来た。

それ以来、夜になると、この森の上を青白い魂(たましい)が、ふわり、ふわりとさまよい飛んでいたと言われる。また、血の出た松の木の中には、この森の主である大蛇がいたとも伝えられる。

村人は、この森を『人魂の森』とか、『ヘビの森』とか言って、近づかなかったそうだ。おかげで今でもこの森は、ひっそりとした寂しい森のままである。

ある武家で、毎晩のように正体不明の火の玉が出没していた。大きさは手毬ほどで、床から高さ3寸(約9センチメートル)ほどの空中を漂っていた。寝ている家人の部屋に入り込むこともあった。

また火が現れるだけでなく、人がいないはずの部屋で物がひとりでに動いたり、夜に眠っていた者が、朝になると寝ている姿勢が正反対になっていた、といった奇妙な出来事も起こるようになった。

この武家の主人は、こうした怪事件に怯むような者ではなかった。しかし噂が広まり、それを迷惑に思った主人は、火の玉の正体を暴こうと考えていた。

そんなある日のこと。主人が庭に出ると、年老いた猫が頭に赤い布をかぶって立っていた。これを怪しんだ主人は、弓矢で猫を射落とした。主人が猫の死骸に近づくと、それは5尺(約1.5メートル)もの大きさで、尻尾が二股に分かれた怪猫だった。この怪猫の死後、それまで家で起きていた様々な怪異は一切、起こることはなかったという。

貍を 出す見世物師 看板の 口上書に 尾に尾つけけり(俵舎)

目はさらに 口は耳まで 酒よりも 油昧しと 舐むる猫又(鶴子)

手拭に 天窓かくしつ 尻尾をや 人に見せじと 踊る猫また(千住 茂躬)

貍の 住居となりし 古寺は 山の尾さきの 道もふたまた(宝珠亭舟唄)

あしびきの 山猫の尾の 二股の 長々しきを 引きて踊るや(頓々)

鉄漿かねつける 五倍子ふしの粉さへも 貍の 古くなつたる 破やれ寺の婆(尚丸)

妖しけれ 女に化せし 猫または 下腹に毛も 無きとこそ知れ(語万斎春芳)

御あかしの 油をなめて 燈心の 二また猫も 年をふる寺(山道廼冨茂登)

物凄き 貍見れば 中々に 我が目の色も かはるばかりぞ(常陸大谷 千別)

眼まなこさへ 丸行燈あんどんの 皿の如 湑したみ油を ねぶる猫また(金鍔)

薄雲の 腹へ来る時 ねこまたは ふたまたらしき 汝が心かも(静川亭雪橋)

夜嵐に 時々回る 辻番の 変はり目凄く 見ゆる貍(静洲園)

草も木も 眠るといへど 丑三つの 時をはかりて 出づる猫また(秩父野上 千燈庵小松)

人をしも されて引きこむ 夕まぐれ 腹に毛のなき 貍婆々ア(匂々堂梅袖)

山深く 引きこもるてふ 猫または 尾ふたつにこそ 世をも避けけれ(佐野 糸屑)

見た人も 尾に尾をつけて 咄すらし 嘘を月夜に 踊る貍(銭の屋銭丸)

踊りたる 事はそしらぬ 振をして 日向に丸う 昼もねこまた(青梅 旧左)

ねこまたは 油を舐めて 行燈を 消してかたちは 見せぬ闇の夜(駿府 翠のや松彦)

紫陽花の 影を楽屋に 七度も 目の替はるてふ 猫ぞ踊れる(雪麻呂)

臆病な 杣が小屋へは 猫またも 尾をさけてから 気を引きにくる(上総飯野 部た成)

三味線の 皮となりても 猫または 多くの人を 誑かすらん(常陸府中 檜川楼真淀)

尾のさきは 二つに裂けし 貍の 踊る屋形は 三つ股の川(花林堂糸道)

貍よ 踊らば貸さん 暑さには 汗を絞りの 浴衣なりとも(谷町山住)

『百怪図巻』『化物づくし』などには、犬のような顔をした鳥が炎に包まれた姿で描かれている。『画図百鬼夜行』による画も炎に包まれた鳥だが、こちらの顔はインド神話の迦楼羅を思わせる。

解説文がないためにどのような妖怪かは不明だが、火の化身であり、供養をされなかった死者の霊魂が現世をさまよった末、このような姿に成り果てたとする説がある。

●類話

ふらり火の類話として、富山県富山市磯部町の神通川流域の磯部堤で明治初期まで現れていた「ぶらり火」の伝説がある。

天正年間。富山城主の佐々成政に早百合という妾がいた。早百合は大変美しく、成政から寵愛をうけていたため、奥女中たちから疎まれていた。あるとき、奥女中たちは早百合が成政以外の男と密通していると讒言した。成政はこれを真に受け、愛憎のあまり早百合を殺し、磯部堤で木に吊り下げてバラバラに切り裂いた。さらには早百合の一族までも同罪として処刑されることになった。無実の罪で殺されることになった一族計18人は、成政を呪いつつ死んでいった。

以来、毎晩のようにこの地には「ぶらり火」または「早百合火」と呼ばれる怪火が現れ、「早百合、早百合」と声をかけると、女の生首が髪を振り乱しながら怨めしそうに現れたという。また佐々氏は後に豊臣秀吉に敗れるが、これも早百合の怨霊の仕業と伝えられている。

しかし『百怪図巻』のふらり火も、『画図百鬼夜行』のふらり火も、どことなく情けない顔をしているのが好印象である。もっとシャンとした顔だったのなら名前も変わっていたのかも知れない。

元来絵姿だけの妖怪であるため、この妖怪の性質を説く諸々の言説は後付あるいは想像によるものと考えられます。

熊本県八代市の松井文庫に伝わる『百鬼夜行絵巻』や、国際日本文化研究センター蔵の『化物尽くし絵巻』(北斎季親筆)ではこの名称が採用されています。

外見は「ふらり火」と大差ないものですが、北斎季親の絵巻では怪鳥の体色が白になっています。

織田信長配下であった佐々成政は越中の大名であったが、柴田勝家と共に羽柴秀吉と敵対関係にあった。賤ヶ岳の戦い後、秀吉に与する大名に囲まれた成政は、徳川家康に接近して打倒秀吉を画策した。ところが天正12年(1584年)、小牧長久手の戦いで突如秀吉と家康は和睦する。慌てた成政は家康説得のために、蛮行に近い行動を取った。越中から真冬の立山・北アルプス連峰を縦走して信濃を抜けて、浜松にいる家康に直談判をしようとしたのである。この【さらさら越え】と呼ばれる行動も虚しく、成政の再挙要望を家康は拒否、失意のうちに成政は富山に戻っていった。

ところが富山に戻った成政は信じられない噂を聞く。最も可愛がっていた側室の小百合が小姓・竹沢熊四郎と不義密通、懐妊している子も竹沢のものというのである。怒りに駆られて熊四郎を斬り捨てると、成政は小百合の髪を掴んで神通川のほとりの榎の木まで引きずっていき、髪を逆手に持ち上げてそのまま吊し斬りにしたのである(一説では榎に縄で宙づりにして斬り刻んだとも)。無実の罪で殺される小百合は歯を噛み砕き、血の涙を流して「悪鬼となって、数年のうちに子孫を殺し尽くして家名断絶させる」と罵り叫んだという。また「立山に黒百合が咲いたら、佐々家は滅亡する」とも言ったという。

その後、この榎には怪異が起こるようになった。風雨の夜、この付近に女の生首と鬼火が現れ、それは「ぶらり火」と呼ばれるようになった。またこの榎の下を「小百合、小百合」と七回呼びながら回ると、小百合の亡霊が現れるとも伝えられた。

小百合を斬殺してから佐々家は凋落、成政は秀吉に降伏して越中の太守から秀吉の御伽衆となった。そして後に肥後一国を与えられるが、国人一揆を誘発した罪によって摂津の尼崎で切腹。天正16年(1588年)、小百合が殺されて僅か4年足らずの出来事であった。

小百合斬殺とその後の怪異については、実は、その後に越中の支配者となった前田家が統治の手段として流した噂話であるとの説もある。明治の頃まで人魂が出ると言われた一本榎であるが、戦災によって焼き払われてしまい、現在あるものは2代目ということである。また榎のすぐそばには小百合の霊を慰めるべく早百合観音堂がある。

元文年間、加賀国(現在の石川県)に現れたという火の玉。夜中に武士が全昌寺の裏手を歩いていると、生暖かい風とともに火の玉が飛んできたのでこれを斬りつけたところ、二つに割れて、ねばねばとした糊か松脂のような感触の、赤く透き通ったものが顔に貼り付き、両目を開けてみるとそれを透かして周囲を見通すことができた。土地の古老に訪ねたところ、「それは海月が風に乗ってさまようのだろう」と言ったという。

話しによれば、真夜中に全昌寺というお寺の裏手を小原長八という名の侍が歩いていた所、生温かい風と共に火の玉が飛んできたのでこれを切り捨てた。すると火の玉は真っ二つに割れて長八の顔に生臭いねばねばとした糊か松脂のような感触の、赤く透き通ったものが張り付き、両目を掛けてみるとそれを透かして周囲のものを見通す事が出来たという。慌てて顔に張り付いたそれを何とか拭い去った長八は、流石に肝を冷やし、気分が悪くなったので急ぎ足で家路へと就き顔を洗ったが、ねばねばした感触はぬぐい切れず、生臭いに臭いも暫くは取れなかったという。

次の日、近くに住んでいる土地の古老にそれとなく昨日の出来事を訪ねた所、その火の玉の正体は“クラゲ”で、(クラゲは時に)夜中に風に乗って彷徨ことがあると教えてくれたという。

秋の夜、羽咋市にある眉丈山の中腹を東から西に、不気味な光を放ちながら群れて移動する。羽坂の六所の宮から一ノ宮の六万坊へ移動するともいう。『気多古縁起』によれば神通力を用いて自由自在に空中を浮遊する光の玉であるとの記述が見られ、「江戸時代に現れたUFOのことではないだろうか」などとの意見もある。

UFOの町として名高い石川県羽咋市では『そうはちぼん伝説』が各地に伝承されており、その特徴などからUFOと絡めて扱う書物が多いためか、そうはちぼんは他の一般的な怪火、鬼火などとは異なった捉えられ方をしている。

長享2年(1488年)以降「百姓の持ちたる国」となった加賀の一向宗門徒であるが、政治的にも対立する越前朝倉氏とたびたび合戦を繰り広げており、その最大のものが永正3年(1506年)の九頭竜川の戦いである。この戦いで大敗して国外退去を余儀なくされた越前一向宗門徒は、その翌年の7月に加賀の門徒勢と共に越前領内に侵攻し、拠点回復のため朝倉軍と戦った。これが松龍寺付近でおこなわれた“帝釈堂の戦い”である。この戦いでも一揆勢は敗れ、玄任率いる300名余りの軍勢が全滅するなど多数の死者が出たのである。そして戦から30日あまりして、帝釈堂近くの村々に怪しいものが出るようになったという。

ある夜、家の門をほとほとと叩く者があるので家人が戸を開けると、そこには頭のない青白い骸が4、5体立っていた。悲鳴を上げて戸を閉め、後から怖々覗くともう誰もいなかった。

ある時には、突然窓から青色の生首が覗き込むやにっこりと笑いかけてきた。それを見た家の女房が棒立ちになっていると、そのまま掻き消すように見えなくなってしまった。

ある夕刻、3人の禅僧が付近を通りがかると、雲の上に数多くの修羅道に落ちた兵の姿が現れ、鬨の声を上げて合戦を始めた。さらに傘ほどの大きさの光るものが100以上も飛んできて、その後から鬼のような姿をした者が、馬にまたがり火を吐きながら走り寄ってくるのが見えた。僧達は慌てて寺に逃げ帰った。

そして冷たい雷雨の日などは、日中にもかかわらず、合戦がおこなわれているような物音が聞こえてくることまで起こった。

そこで増信上人という僧が豊原寺の僧と共に帝釈堂で追善法要を執りおこなったところ、それからは奇怪なことが起こらなくなったという。

この“帝釈堂の戦い”で松龍寺も当然焼失したが、当時の住職であった霊仁和尚はこの地を去らず、草庵を建ててこの地で亡くなった者の霊を供養し続けたという。その後、承応元年(1652年)に松龍寺は藩命によって浄土宗に転宗し、現在に至っている。境内には、住職の達誉智山が“熊坂長範物見松”で大仏を製作した残りの木屑を使って彫り上げた1000体の阿弥陀仏が安置してある千体仏堂がある。

昔、山口村にある美しい娘がいました。娘は松代の男と恋仲になり、太郎山、鏡台山、妻女山などの山々をものともせず、毎晩男の元へと通いつめました。雨風も関係なく、彼女はいつも両手に温かい餅を握って男を訪ねました。恋人の男は、次第にこれらの行動に疑念を抱くようになっていきます。か弱い女の身でありながら、なぜ毎晩あの険しい山を越えられるのか、なぜいつも温かい餅を持ってきてくれるのか、男はあるとき娘に訊いてみました。「あなたに逢いたい逢いたいの一念には、どうして山路の夜が恐ろしいでしょう。そして毎晩あなたに差しあげるお餅は、家を出るとき握ってくる餅米がいつの間にか餅になっているのです」彼女はそう答えますが、男の疑いはますます募ります。この交際がいずれ身の破滅を招くのではないかと危惧した男は、遂に彼女の殺害を企むようになりました。山中の断崖で待ち伏せしていると、疾風のように駆けてくる者があります。このときとばかりに、男は娘を深さも知れない谷底へ突き落としてしまいました。それ以来、この山々には真紅のつつじが咲き乱れ、火の玉が現れるようになったといいます。

別の伝承によれば、娘は村の若い衆によって殺されたことになっています。松代から地蔵峠を越え、曲尾を過ぎて太郎山金剛寺峠を通る美人の噂を聞いた若者たちは、ある晩山の中で女を待ち伏せしていました。すると、たいへんな勢いで娘が走り来たので、若者たちはこれを捕らえようとしました。娘は用心のため携帯していた剃刀で抵抗しましたが、多勢に無勢、とうとう捕えられて袋叩きにされたうえ、谷底に投げこまれてしまいました。

一つ火とはこのような目に遭った彼女の思いが出るもので、特に雨の夜などにはその光がありありと分かったといいます。

信州(現・長野県)と遠州(現・静岡県)の境で、雨の夜に山奥で現れる魔の火。老人とともに現れ、水をかけても消えないが、獣の皮ではたくと消えるという。

一本道で老人火に行き遭ったときなどは、履物を頭の上にのせれば火は脇道にそれて行くが、これを見て慌てて逃げようとすると、どこまでもついてくるという。

別名を天狗の御燈(てんぐのみあかし)ともいうが、これは天狗が灯す鬼火との意味である。

江戸後期の国学者・平田篤胤は、天狗攫いから帰還したという少年・寅吉の協力で執筆した『仙境異聞』において、天狗は魚や鳥を食べるが獣は食べないと述べている。また随筆『秉穂録』によれば、ある者が山中で肉を焼いているところへ、身長7尺(2メートル以上)の大山伏が現れたが、肉を焼く生臭さを嫌って姿を消したとある。この大山伏を天狗と見て、これら『仙境異聞』『秉穂録』で天狗が獣や肉を嫌うという性質が、老人火が獣の皮で消せるという説に関連しているとの指摘もある。

これは駿河国(現・静岡県)安倍郡安倍川原の渡頭、刑場に現れるものだといいます。里人が語るところによれば、陰雨寂寞たる夜、安倍川の仕置場に奇火を見た者がいたといい、その色は青く、人が佇んでいるような形をしていました。この他、古戦場や墳墓のあった場所にもこの火が現れることがあるといいます。名付けて幽霊火というもので、これは土中に凝って長い間消滅しなかった人血がなす陰火で、世にいう陰摩羅鬼(おんもらけ)であろうと記されています。

陰摩羅鬼(おんもらき)は林羅山『怪談全書』などで紹介されている屍の気が変じたという妖怪で、黒い鳥の姿をしているとされます。『駿国雑志』で陰摩羅鬼とされているものは鳥ではなく陰火ですが、死体から出たものの変化という部分に共通点を見出すことができます。

主に水辺に現れる赤みを帯びた怪火。その名が示すように、天狗が超能力によってもたらす怪異現象のひとつとされ、神奈川県や山梨県では川天狗の仕業とされる。夜間に山から川へ降りて来て、川魚を捕まえて帰るとも、山の森の中を飛び回るともいう。

人がこの火に遭遇すると、必ず病気になってしまうといわれている。そのため土地の者はこの火を恐れており、出遭ってしまったときは、即座に地面にひれ伏して天狗火を目にしないようにするか、もしくは頭の上に草履や草鞋を乗せることでこの怪異を避けられるという。

遠州(静岡県西部)に現れる天狗火は、提灯ほどの大きさの火となって山から現れ、数百個にも分裂して宙を舞うと言われ、天狗の漁撈(てんぐのぎょろう)とも呼ばれている。

愛知県豊明市には上記のように人に害をなす伝承と異なり、天狗火が人を助けたという民話がある。昔、尾張国(現・同県)東部のある村で、日照り続きで田の水が枯れそうなとき、川から田へ水を引くための水口を夜中にこっそり開け、自分の田だけ水を得る者がよくいた。村人たちが見回りを始めたところ、ある晩から炎の中に天狗の顔の浮かんだ天狗火が現れ、水口を明るく照らして様子をよく見せてくれるようになった。水口を開けようとする者もこの火を見ると、良心が咎めるのか、明るく照らされては悪事はできないと思ってか、水口を開けるのを思い留まるようになり、水争いは次第になくなったという。また同県春日井市の民話では、ある村人が山中で雷雨に遭い、身動きできずに木の下で震え上がっていたところ、どこからか天狗火が現れ、おかげで暖をとることができた上、道に迷うことなく帰ることができたという。しかしこの村では天狗火が見える夜に外に出ると、その者を山へ連れ去ってしまうという伝承もあり、ある向こう見ずな男が「連れて行けるものならやってみろ」とばかりに天狗火に立ち向かったところ、黒くて大きな何かがその男を捕まえ、山の彼方へ飛び去っていったという。

●松明丸

松明丸(たいまつまる)は、鳥山石燕の『百器徒然袋』にある天狗火。火を携えた猛禽類のような鳥として描かれている。『百器徒然袋』の解説によれば、天狗礫(天狗が降らせる石の雨)が発する光で、深い山の森の中に現れるとされる。暗闇を照らす火ではなく、仏道修行を妨げる妖怪とされる。

犬山市橋爪では次のように伝わっています。橋爪の村、青木川の辺に、かつて勘五郎という百姓と老母が二人きりで暮らしていました。十八歳の勘五郎は親孝行な正直者で、評判の働き者でした。ある夏、何日も日照りが続いて、勘五郎の田の水も干上がってしまいました。ところが隣の田には少し水が残っていました。これを目にした勘五郎は我慢できなくなり、夜明け前にそっと家を抜け出すと畔を切って落とし、自分の田へ水を引き入れてしまいました。夜が明けて勘五郎の行いが露見すると、殺気立っていた村人たちが彼を取り囲みました。村人の追求からは逃れられず、勘五郎は彼らに打ちすえられて命を落としました。老母は帰らぬ息子を探し求めて家を出ましたが、村人たちは勘五郎の行方を教えてはくれません。事情を悟った母親は、それから食を断ち、勘五郎の名を呼び続けながら死にました。それからは毎年、夏の夜には橋爪の田の上を二つの陰火がさまようようになりました。そのうえ以後四百年にわたって青木川は何度も氾濫し、村人を苦しめました。犬山徳授寺の太陽和尚が勘五郎親子の霊を弔ったことで、ようやく青木川は鎮まったといいます。

岩倉市八釼町では、蛍取りに出かけて行方不明となった勘五郎という子を捜す母の手灯りが勘五郎火だといわれています。これは青みがかった赤い裸火で、年中いつでも見えるものの、田植えの時期に特によく見られたといいます。

(現・滋賀県甲賀市) 江州水口の泉縄手に、膝頭松という大木がありました。そこで地黄煎(地黄を煎じた汁を練りこんだ飴)を売り、少しの金を蓄えている者がいましたが、盗賊に殺害されて金を奪い取られてしまいました。地黄煎売りの執心は死後もその地に留まり、雨夜には松のもとから陰火が飛ぶようになりました。これを地黄煎火と呼んだといいます。

絵には飛び交う怪火のみならず、松の根元から現れた、地黄煎売りの亡霊らしき巨大な化物の姿もあります。

旧暦五月の梅雨の夜などに、琵琶湖を人の乗った舟が渡ると、その者が雨具として身に着けている蓑に点々と、まるでホタルの光のように火の玉が現れる。蓑をすみやかに脱ぎ捨てれば蓑火も消えてしまうが、うかつに手で払いのけようとすれば、どんどん数を増し、星のまたたきのようにキラキラと光る。

琵琶湖で水死した人間の怨霊が姿を変えたものともいわれるが、井上円了の説によれば、これは一種のガスによる現象とされる。

同種の怪火は各地に伝承があり、秋田県仙北郡、新潟県中蒲原郡、新潟市、三条市、福井県坂井郡(現・坂井市)などでは蓑虫(みのむし)、蓑虫の火(みのむしのひ)、蓑虫火(みのむしび)、ミノボシ、ミーボシ、ミームシなどという。信濃川流域に多いもので、主に雨の日の夜道や船上で蓑、傘、衣服に蛍状の火がまとわりつくもので、慌てて払うと火は勢いを増して体中を包み込むという。大勢でいるときでも一人にしか見えず、同行者には見えないことがあり、この状態を「蓑虫に憑かれた」と呼ばれる。逆に居合わせた人々全員に憑くこともあり、マッチなどで火を灯すか、しばらく待てば消え去るという。中蒲原郡大秋村では、秋に最も多く出るという。

北陸地方の奇談集『北越奇談』などには福井県坂井郡の蓑虫の記述があるが、これは怪火ではなく、雨の夜道で傘の水滴が目の前に垂れ下がり、手で払おうとすると脇によけ、次第に水玉が大きくなり、数を増して目をくらますものという。正体は狸の仕業ともいわれ、石屋や大工には憑かないという特徴がある。また秋田県仙北郡角館町(現・仙北市)付近では、蓑虫は寒い晴れの日、蓑や被り物の縁に光が付着して、手で払っても消えないものだという。これらの怪異は新潟県ではイタチ、三条市では狐、坂井郡では狸の仕業とされる。

安政時代の書物『利根川図志』にも、これらと同種の怪火である川蛍(かわぼたる)がある。これは千葉県印旛沼で、主に雨の日、夜中に高さ1-2尺(約30-60センチメートル)の空中にホタルのような光が漂うというものである。沼の上に出した舟の中に入ってくることもあり、力まかせに叩くと船一面に砕け散り、火のように燃えることはないものの、非常に生臭い悪臭と、油のようにぬるぬると気味の悪い感触が残り、洗ってもなかなか落ちないという。

四季を問わず曇りか小雨の夜、湖の湖岸から出現し、地上から高さ4,5尺(約1.2–1.5メートル)の空中を漂う。最初は小さな火だが、移動しつつ大きさを増し、山の手に辿り着くころには直径3尺(約0.9メートル)ほどとなっている。

この火の玉が人の顔が浮かび上がり、2人の人間の上半身が相撲をとっているような形になることもあるという。

●相撲に関する伝承

かつてある男が、この化け火の正体を暴こうと考えた。田の畦で彼が待ち構えていると、果たして化け火が現れた。田舎相撲の実力者である彼は、大声を張り上げながら化け火に立ち向かって行ったが、逆に5,6間(約9–11メートル)も先へ投げ飛ばされてしまった。

投げられた先には稲穂が実っていたため、男は傷を負わずに済んだ。だが彼を始め、化け火に立ち向かった者は皆、同様に投げ飛ばされてしまうため、遂には村人たちは誰も化け火に関らないようになったという。

滋賀県では、野洲郡欲賀村(現・野洲市)に、晩春から夏にかけて油坊という怪火が現れたと伝えられており、比叡山の灯油を盗んだ僧侶が変化したものといわれた。このような怪火は、寛保時代の雑書『諸国里人談』によれば比叡山の西麓にも現れたという。

滋賀県愛知郡愛荘町の金剛寺では、油坊は油を手にした霊とされる。こちらにも野洲郡のものと似た伝承があり、寺に灯油を届ける役目を持つ僧侶が、遊ぶ金欲しさに灯油を盗んで金を作ったが、遊びに行く前に急病で命を落としてしまい、それ以来、寺の山門に霊となって現れるようになったという。

●類話

油にまつわる怪異は各地に伝承がある。江戸時代の怪談本『古今百物語評判』によれば、比叡山の全盛期に延暦寺根元中堂の油料を得て栄えていた者が、後に没落し、失意のうちに他界して以来、その家から根元中堂へ怪火が飛んでいくようになり「油盗人(あぶらぬすっと)」と呼ばれたという。噂を聞いた者がこれを仕留めようとしたところ、怒りの形相の坊主の生首が火炎を吹いていたという。

摂津国昆陽(現・兵庫県伊丹市)でも同様に、中山寺から油を盗んだ者の魂とされる怪火を「油返し(あぶらかえし)」といい、初夏の夜や冬の夜、昆陽池のそばにある墓から現れ、池や堤を通り、天神川から中山へ登って行くという。狐の嫁入りという説や、墓にいるオオカミが灯す火との説もある。『民間伝承』にはこの怪火の特徴について「この火は、パッ〱〱〱とつくと、オチャ〱〱〱と聲がしトボ〱〱〱とセングリ〱と後へかへらずにせいてとぼる」とある。この文の意味は専門家でも意味不明とされるが、火の中からこのような話し声が聞こえるとの解釈もある。

また新潟県南蒲原郡大面村(現・三条市)では、滝沢家という旧家で、家の者が灯油を粗末に扱うと「油なせ(あぶらなせ)」という妖怪が「油なせ」(「油を返せ」との意味)と言いながら現れたといい、村人たちは病死した滝沢家の次男が化けて出たと噂していたという。この油なせは怪火ではないが、民俗学者・柳田國男はこれを油坊に関連するものとしている。

滋賀県では野洲郡欲賀村(現・野洲市)に、晩春から夏にかけて「油坊(あぶらぼう)」と呼ばれる怪火が発生すると伝えられています。ただ現れて人を驚かすだけで、それ以上何か危害を加えるということはないようです。また江戸時代中期に成立した菊岡沾涼の『諸国里人談』には、同じような怪火が比叡山の西のふもとにも出現したと記されています。

●正体・生まれ

油坊の正体は、昔灯油を盗んで罰せられた比叡山の僧の亡霊といわれています。夜は真っ暗なので明かりがないと生活することができません。電球や電気スタンドがない時代は、行灯や灯台で油を燃やすことで光にしていましたが、油は植物や魚から抽出する限りある貴重なものでした。油を盗んだり粗末に扱うことは重罪であり、「油泥棒は妖怪になる」と戒められたのです。そして

●油盗人とも呼ばれる

油坊は「油盗人(あぶらぬすっと)」と同種の妖怪と考えられます。「油盗人(あぶらぬすっと)」とは、江戸時代の怪談本『古今百物語評判』に載っている妖怪です。同書によれば、比叡山延暦寺の油を盗んで富を得た者が、後に破産し、どん底に沈んだまま死んでしまったそうです。それ以降延暦寺に怪火が現れるようになり、油泥棒の霊として「油盗人(あぶらぬすっと)」と呼ばれたといいます。

●似た妖怪

●姥火

姥火は河内国(現:大阪府)や丹波国(現:京都府北部)に伝わる怪火です。ある老婆が毎晩のように神社の御神灯の油を盗み、自分の家の明かりにしていました。上述したとおり、油を盗むのは大罪ですから、神罰が下り火の玉にされたのです。これが「姥火」の正体です。

●油赤子

火の玉の姿でが突然家の中に入ってきて、行灯の油をぺろぺろなめて去って行く妖怪です。油をなめる時の姿が赤ん坊なので「油赤子」と呼ばれるようになったようです。

栁田國男『妖怪談義』所収「妖怪名彙」で列挙されている妖怪名のひとつで、柳田はイゲボについて「他ではまだ耳にせぬので、名の由来を想像しがたい」と述べています。

以下、天保12年(1841年)刊行の『閑窓瑣談』より概略を記す。

猪草が淵は幅十間(約18メートル)ばかりの川に、水際まで十間を越える高さに丸木橋を渡す。水底は深く、さらに周囲には山蛭が多く住む大変な難所であった。このあたりに出没したのが悪路神の火である。雨の降る夜に特に多く現れ、誰かが提灯を灯しているかのように往来する。この火に出会った者は、素早く地に伏して通り過ぎるのを待ち、逃げ出せばよい。このようにせず、うっかり近づけば病に侵され、大変な患いになるという。

●閑窓瑣談の典拠

『閑窓瑣談』はこの話の典拠として、享保年間に幕府の採薬使として諸国を巡った阿部友之進(照任)の採薬記を挙げ、友之進が「眼前に見聞し」たものと記している。阿部照任の著述としては、松井重康とともに口述した『採薬使記』があるが、この書に悪路神の火の記載はない。いっぽう、享保5年(1720年)から、宝暦4年(1754年)まで採薬使であった植村政勝の著す『諸州採薬記抄録』伊勢国の項には、『閑窓瑣談』とほぼ同様の記述が見られる。ただし、『諸州採薬記抄録』では「猪草淵」の次に続けて「悪路神の火」を記すものの、この怪火を猪草淵に現れるものとしているわけではない。

「(猪草淵の記述を略す) 又同国にて悪路神の火とて雨夜には多く挑灯のことく往来をなす、此火に行逢ふ時は流行病を受て煩ふよし、依之此火に行逢ふときは早速に地に伏す、彼火其上を通すへるによつて此病難を逃るゝといへり、」— 諸州採薬記抄録 巻一

『閑窓瑣談』の該当部分。

「(猪草が淵の記述を略す) 又此邊に悪路神の火と號て、雨夜には殊に多く燃て、挑灯のごとくに往來す。此火に行合者は、速に地に俯に伏て身を縮む。其時火は其人の上を通路するなり。火の通り過るを待て迯出す。然も爲ざる時は、彼火に近付て忽ちに病を發し煩ふ事甚しといふ。」— 閑窓瑣談 第三十四

●類例

怪火にあって病を得る例は他書にも見える。古くは『日本書紀』斉明天皇7年(661年)に、宮中に鬼火が現れ大舎人や諸近侍が多数病死したとある。また津村淙庵の見聞録である『譚海』には「天狗火」の記事があり、この怪火は遠州(静岡県西部)の海辺に現れ、これに近づいた者は多く病悩するという。

●

地上から60~90センチメートルの高さをふわふわと飛ぶという。

比叡山西麓の相逢の森には五月の夜になるといくつもの隣火が南北より飛来し、集まっては消えていくといいます。梅雨の夜にはことのほか多くみられ、土地の人はこれを逢火と呼んでいました。その昔山門にとある淫僧がいて、北谷の美童が彼から寵愛を受けていました。しかし美童は病死、僧も後を追うように亡くなると、二人の亡魂が火となって森で相逢うようになったのだといいます。

『嘉良喜随筆』はこの逢火について、いろいろと付会する説があるも、その実態は森を飛び交う青鵲(アオサギか)の羽毛が光を発しているに過ぎないとしています。鷺をはじめとして山鳥の類が光を発するという話は広く知られており、目撃談も数多く記録されています。

画図では、藪に囲まれて荒れ果てた墓所で、梵字の欠けた五輪塔に炎が燃え上がっている様子が描かれている。梵字が欠けているため、梵字によって断たれるべき煩悩が炎となって燃え上がっている、などと解釈されている。

江戸時代の怪談本『古今百物語評判』では「西寺町に墓の燃し事」と題し、西寺町(京都市の仁王門通の仁王門通#西寺町通)で、「墓の火」と同様に切腹した人の墓から炎が燃え出すという怪異が述べられており、人間の体からこぼれ落ちた血が燐火となって燃え上がるものと解説されている。

画図には解説文は一切添えられていないが、国文学者・高田衛監修による『鳥山石燕 画図百鬼夜行』(国書刊行会)では、別名を「つるべおとし」「つるべおろし」としており、江戸時代の怪談本『古今百物語評判』で「西岡の釣瓶おろし」と題して京都西院の火の玉の妖怪が描かれたものが原典とされている。石燕がこれを『画図百鬼夜行』に描いた上で「釣瓶火」と命名したものと解釈されている。

昭和・平成以降の妖怪関連の文献での解釈では、釣瓶火は釣瓶落としに類する怪火、または釣瓶落としとは別種の妖怪として扱われることがほとんどであり、四国・九州地方で、木の精霊が青白い火の玉となってぶらさがったもの、または静かな夜の山道を歩いていると木の枝から突然ぶら下がり、毬のように上がったり下がったりを繰り返すものとされ、火といっても木に燃え移ったりはせず、火の中に人や獣の顔が浮かび上がることもあるという。樹木についた菌類や腐葉土に育ったバクテリアによる生物発光といった解釈もある。

しかし、和歌山の釣瓶落としは少し違っていて、海南市黒江に伝わる話では、古い松の根元にある釣瓶を通行人が覗くと中に光る物があり、小判かと思って手を伸ばすと釣瓶の中へ引き込まれて木の上へ引き上げられ、木の上に住む釣瓶落としに脅かされたり、そのまま食い殺されたり、地面に叩きつけられて命を落としたという。

●伝承

大正時代の郷土研究資料『口丹波口碑集』にある口丹波(京都府丹波地方南部)の口承によれば、京都府曽我部村字法貴(現・亀岡市曽我部町)では、釣瓶下ろしはカヤの木の上から突然落ちてきてゲラゲラと笑い出し、「夜業すんだか、釣瓶下ろそか、ぎいぎい」と言って再び木の上に上がっていくといわれる。また曽我部村の字寺でいう釣瓶下ろしは、古い松の木から生首が降りてきて人を喰らい、飽食するのか当分は現れず、2、3日経つとまた現れるという。同じく京都の船井郡富本村(現・南丹市八木町)では、ツタが巻きついて不気味な松の木があり、そこに釣瓶下ろしが出るとして恐れられた。大井村字土田(現・亀岡市大井町)でも、やはり釣瓶下ろしが人を食うといわれた。

岐阜県久瀬村(現・揖斐川町)津汲では、昼でも薄暗いところにある大木の上に釣瓶下ろしがおり、釣瓶を落としてくるといい、滋賀の彦根市でも同様、木の枝にいる釣瓶下ろしが通行人目がけて釣瓶を落とすといわれた。

和歌山県海南市黒江に伝わる元禄年間の妖怪譚では、古い松の大木の根元にある釣瓶を通行人が覗くと光る物があり、小判かと思って手を伸ばすと釣瓶の中へ引き込まれて木の上へ引き上げられ、木の上に住む釣瓶落としに脅かされたり、そのまま食い殺されたり、地面に叩きつけられて命を落としたという。

●古典

江戸時代の怪談本『古今百物語評判』では「釣瓶おろし」の名で、大木の精霊が火の玉となって降りてくる妖怪が描かれている。同書の著者・山岡元隣は釣瓶下ろしという怪異を、気が木火土金水の五つの相に変転して万物をなすという「五行説」により説明しており、雨の日(水)に木より降りて(木)くる火(火)、ということで、水-木-火の相生をなすことから大木の精だと述べている。五行の変化は季節の移り変わりようなもので、若い木はまだ生を十分に尽くしておらず木の気を満たしていないので、次の気を生ずるに至らない。大木となってはじめて火を生ずる。その火も陰火なので雨の日に現れるという。

鳥山石燕の妖怪画集『画図百鬼夜行』では、『古今百物語評判』で火の玉として描かれた「釣瓶おろし」が「釣瓶火」として描かれている。このことから、昭和・平成以降の妖怪関連の文献などでは釣瓶落としは生首や釣瓶が落ちてくる妖怪、釣瓶火は木からぶら下がる怪火、といったように別々の妖怪として扱われていることがほとんどだが、本来は釣瓶落としも釣瓶火と同様、木から釣瓶のようにぶらさがる怪火だったとする説もある。

●類話

釣瓶落としに類する妖怪はほぼ日本全国に類似例があるものの、ほとんどは名前のない怪異であり、「釣瓶下し」「釣瓶落とし」の名称が確認できるものは東海地方、近畿地方のみである上、釣瓶が落ちるのもそれらの地域のみであり、そのほかは木から火の玉が落ちてくる、焼けた鍋が落ちてくるなど、火に関連したものが多い。

たとえば山形県山辺町では鍋下ろし(なべおろし)といって、子供が日暮れまで遊んでいると、スギの木の上から真っ赤に焼けた鍋が降りてきて、子供をその鍋の中に入れてさらってしまうといわれる。島根県鹿足郡津和野町笹山の足谷には大元神(おおもとがみ)を祀る神木と祠があり、周辺の木を伐ると松明のような火の玉が落ちてきて大怪我をするという記述がある。静岡県賀茂郡中川村(現・松崎町)では鬱蒼とした木々の間に大岩があり、そこに毎晩のようにほうろく鍋が下がったという。青森県の妖怪のイジコも、木の梢から火が降りてくるものとの解釈もある。

3月から7月頃までの時期に出没したもので、大きさは1尺ほど、火の中に人の顔のように目、鼻、口のようなものがある。鳥のように空を飛び回り、家の棟や木にとまる。人間に対して特に危害を加えることはないとされる。特に曇った夜に出没したもので、近くに人がいると火のほうが恐れて逆に飛び去ってしまうともいう。

●古書における記述

●『諸国里人談』(寛保時代の雑書)

かつて二階堂村に日光坊という名の山伏がおり、病気を治す力があると評判だった。噂を聞いた村長が自分の妻の治療を依頼し、日光坊は祈祷によって病気を治した。ところが村長はそれを感謝するどころか、日光坊と妻が密通したと思い込み、日光坊を殺してしまった。日光坊の怨みは怨霊の火となって夜な夜な村長の家に現れ、遂には村長をとり殺してしまった。この「日光坊の火」が、やがて「二恨坊の火」と呼ばれるようになった。

●『本朝故事因縁集』(江戸時代の書物)

二階堂村に山伏がおり、一生の内に二つの怨みを抱いていたために二恨坊とあだ名されていた。彼は死んだ後に魔道に堕ちたが、その邪心は火の玉となって現世に現れ、「二恨坊の火」と呼ばれるようになった。

●『古今百物語評判』『宿直草』(江戸時代の怪談本)

かつて仁光坊という美しい僧侶がいたが、代官の女房の策略によって殺害された、以来、仁光坊の怨みの念が火の玉となって出没し、「仁光坊の火」と呼ばれるようになった。

●吹田市の伝承

大阪府吹田市にも、表記は異なるが読みは同じ「二魂坊」といって、月のない暗い夜に2つの怪火が飛び交うという伝説がある。

伝説によれば、かつて高浜神社の東堂に日光坊、西堂に月光坊という、親友同士の修行僧がいた。2人の仲を妬んだ村人が日光坊のもとへ行き、月光坊が彼を蔑んでいると吹き込み、さらに月光坊のもとへ行き、日光坊が彼を蔑んでいると吹き込んだ。月光坊は疑心暗鬼となり、次第に日光坊を憎み始めた。村人たちはさらに、日光坊が月光坊を殺しに来ると月光坊に告げた。一方で日光坊は、最近の月光坊の心変わりを疑問に思い、誤解を解こうと彼のもとへ赴いた。

月光坊は、ついに日光坊が自分を殺しに来たと思い込み、錫状を彼の胸に突き立てた。日光坊は殺しなどではなく、仲直りに来たとわかったときには、すでに日光坊は息絶えていた。月光坊は罪となり、自分たちを騙した者を取り殺すと叫びながら死んでいった。以来、この村には怪火が飛び交うようになり、村人たちは「二魂坊の祟り」と恐れたという。

また寛政時代の地誌『摂津名所図会』にも「二魂坊」といって、かつて日光坊という山伏が別の山伏を殺して死罪になり、その怨念が雨の夜に怪火となって現れ、木の上に泊まって人々を脅かしたという記述がある。

高浜神社の社伝によれば、河内(現・大阪府東部)の豪族が祖神の火明命と天香山命を祀ったのが神社の起こりとされ、二魂坊や日光坊とは、この2柱の神を指しているとの説もある。

多くの人間が死んだ戦場に、数え切れないほどの鬼火の集団となって現れ、ふわふわと宙をさまよう。戦場で命を落とした兵士や動物の怨霊とされている。『今昔画図続百鬼』では、死者の血が地面に滴り、そこから発生するとされている。成仏できない怨霊が生者に害を成す話は多いものの、古戦場火は人に害を成すことなく、ただ宙を飛び回るだけと言われているが、これに遭遇した人は念仏を唱えながら帰ったという。ときには怪火とともに、首のない兵士が血みどろの姿で、自分の首を捜してうろつく姿も見られたという。

『宿直草』にある怪談「戦場の後、火燃ゆる事」によれば、大坂夏の陣で豊臣家が徳川家に敗れ、無念の思いで殺された豊臣側の武士が成仏できずに古戦場火となり、戦場となった河内国若江を漂うようになったという。若江で人々が夕涼みをしていると、田の上に1.5メートルほどの大きさの怪火が数個固まり、現れたり消えたりを繰り返しつつあちこちへ移動しており、まるで何かを探してうろつき回っているようだったという。

『宿直草』には「古戦場火」の名は見られず、この怪火のことは単に「火」とのみ表記されている。「古戦場火」の名は石燕が『今昔画図続百鬼』において、合戦のあった場所に現れる怪火の総称として命名したものとされている。

『諸国里人談』によれば、雨の夜、河内の枚岡(現・大阪府東大阪市)に、大きさ約一尺(約30センチメートル)の火の玉として現れたとされる。かつてある老女が平岡神社から灯油を盗み、その祟りで怪火となったのだという。

河内に住むある者が夜道を歩いていたところ、どこからともなく飛んできた姥ヶ火が顔に当たったので、よく見たところ、鶏のような鳥の形をしていた。やがて姥ヶ火が飛び去ると、その姿は鳥の形から元の火の玉に戻っていたという。このことから妖怪漫画家・水木しげるは、この姥ヶ火の正体は鳥だった可能性を示唆している。

この老女が姥ヶ火となった話は、『西鶴諸国ばなし』でも「身を捨て油壷」として記述されている。それによれば、姥ヶ火は一里(約4キロメートル)をあっという間に飛び去ったといい、姥ヶ火が人の肩をかすめて飛び去ると、その人は3年以内に死んでしまったという。ただし「油さし」と言うと、姥ヶ火は消えてしまうという。

京都府にも、保津川に姥ヶ火が現れたという伝承がある。『古今百物語評判』によれば、かつて亀山(現・京都府亀岡市)近くに住む老女が、子供を人に斡旋するといって親から金を受け取り、その子供を保津川に流していた。やがて天罰が下ったか、老女は洪水に遭って溺死した。それ以来、保津川には怪火が現れるようになり、人はこれを姥ヶ火と呼んだという。

『画図百鬼夜行』にも「姥が火」と題し、怪火の中に老女の顔が浮かび上がった姿が描かれているが、「河内国にありといふ」と解説が添えられていることから、河内国の伝承を描いたものとされる。

枚岡で神社から油を盗んだ老女は、その罪を恥じて、池に身を投げたという伝説もあり、大阪府東大阪市出雲井町の枚岡神社には、この伝説にちなむ池「姥ヶ池(うばがいけ)」がある。これは、老女の悲嘆を後世に残すべく、大阪のボランティア団体が中心となり、土砂に埋まって失われた池を整備して、復元させたものである。

江戸時代の妖怪画集として知られる鳥山石燕の『今昔画図続百鬼』や『絵本百物語』にも取り上げられ、江戸時代にはかなり有名な怪談であったことがわかる。また江戸後期の戯作者・桜川慈悲功の著書『変化物春遊』にも、大和国(現・奈良県)で光る青鷺を見たという話がある。それによると、化け柳と呼ばれる柳の大木に毎晩のように青い火が見えて人々が恐れており、ある雨の晩、1人の男が「雨の夜なら火は燃えないだろう」と近づいたところ、木全体が青く光り出し、男が恐怖のあまり気を失ったとあり、この怪光現象がアオサギの仕業とされている。新潟県佐渡島新穂村(現・佐渡市)の伝説では、根本寺の梅の木に毎晩のように龍燈(龍神が灯すといわれる怪火)が飛来しており、ある者が弓矢で射たところ、正体はサギであったという。

ゴイサギやカモ、キジなどの山鳥は夜飛ぶときに羽が光るという伝承があり、目撃例も少なくない。郷土研究家・更科公護の著書『光る鳥・人魂・火柱』にも、昭和3年頃に茨城県でゴイサギが青白く光って見えた話など、青鷺火のように青白く光るアオサギ、ゴイサギの多くの目撃談が述べられている。サギは火の玉になるともいう。火のついた木の枝を加えて飛ぶ、口から火を吐くという説もあり、多摩川の水面に火を吐きかけるゴイサギを見たという目撃談もある。江戸時代の百科事典『和漢三才図会』にも、ゴイサギが空を飛ぶ姿は火のようであり、特に月夜には明るく見え、人はこれを妖怪と見紛える可能性があるとの記述がある。

また一方でゴイサギは狐狸や化け猫のように、歳を経ると化けるという伝承もある。これはゴイサギが夜行性であり、大声で鳴き散らしながら夜空を飛ぶ様子が、人に不気味な印象をもたらしたためという説がある。老いたゴイサギは胸に鱗ができ、黄色い粉を吹くようになり、秋頃になると青白い光を放ちつつ、曇り空を飛ぶともいう。

科学的には水辺に生息する発光性のバクテリアが鳥の体に付着し、夜間月光に光って見えるものという説が有力と見られる。また、ゴイサギの胸元に生えている白い毛が、夜目には光って見えたとの説もある。

●『吾妻鏡』における類似怪異

『吾妻鏡』13世紀中頃の建長8年(1256年)6月14日条に、「光物(ひかりもの)が見える。長(たけ)五尺余(165センチほど)。その体、初めは白鷺に似ていた。後は赤火の如し。その跡、白布を引くが如し」という記述がある。「本朝においてはその例なし」と記されていることから、光るサギのような怪異という意味では、現存記述として最古のものと見られる。ただし、この怪異は、「サギの形をした怪光」という話である(また、最後には赤くなったとある)。

●『耳嚢』

『耳嚢』には、文化2年(1805年)秋頃の記録として、江戸四谷の者が夜の道中で、白衣を着た者と出くわしたが、腰から下がなく、幽霊の類かと思い、振り返ると、大きな一つ目が光っていたので、抜き打ちで切りつけ、倒れたところを刺し殺すと大きな五位鷺であったという話が記述されている。なお、そのサギはそのまま持ち帰られ、調味されて食された。そのため、「幽霊を煮て食った」ともっぱら巷の噂となったという。人が妖怪に食べられる話は多いが、人間に食べられてしまった稀な例といえる。

「じゃんじゃん」と音を立てることが名の由来。心中者や武将などの死者の霊が火の玉に姿を変えたものとする伝承が多い。

同じ奈良でも地域によって別々の伝承があり、また地域によって独自の別名がある。

●奈良市白毫寺町

白毫寺と大安寺の墓地から出現する2つの火の玉を指す。夫婦川で2つの火が落ち合い、もつれ合い、やがてもとの墓地へ帰って行く。人がこの火を見ていると、その人のもとへ近寄ってくるとされ、じゃんじゃん火に追いかけられた者が池の中に逃げ込んだものの、火は池の上まで追って来たという話もある。正体は心中した男女であり、死後は別々の寺に葬られたことから、火の玉となって落ち合っていると伝えられている。

●大和郡山市

毎年6月7日に佐保川の橋の上へ訪れる2つの人魂を指す。白毫寺町と同様、男女の霊とされている。かつては6月7日になると、付近の各村からそれぞれ20人ずつ男女が選ばれ、出没地である橋の上で踊り、人魂の主である霊を慰める風習があったという。

●天理市藤井町

城の跡から出現し、西へと飛んで行く火の玉を指す。これに遭遇した者は、橋の下などに隠れてやり過ごさなければならない。残念火(ざんねんび)とも呼ばれる。

●天理市柳本町、田井庄町、橿原市

雨の近い夏の夜、十市城の跡に向かって「ほいほい」と声をかけると飛来して、「じゃんじゃん」と音を立てると消える。ホイホイ火(ホイホイび)とも呼ばれる。安土桃山時代に松永弾正に討たれた武将・十市遠忠の怨霊とされ、これを見た者は怨霊の祟りによって三日三晩の間、熱病に見舞われてしまうという。遠忠が討たれた際に殺された武士たちが大勢で「残念、残念」と言うために「じゃん、じゃん」と聞こえるともいう。また天理市田井庄町では、首切地蔵という首と胴体の離れた地蔵があるが、かつてじゃんじゃん火に襲われた武士が刀を振り回し、誤って路傍の地蔵の首を刎ねてしまったのだという。その武士は結局、丸焦げになって死んだといわれる。

「夜伊吹山ヘ登ルト折節見ル事アリ五六寸廻リニ光ルモノ所所ニ見ユ近ヅケハ遠クトヒ去ト云フ。タイラグモト云四方ヘ足ヲヨセタルクモノ多クアツマリ光リヲナスト云」

夜に伊吹山に登ると、ときどきタイラグモが集まって20センチくらいの光の球となって浮いているのがところどころに見え、近づけば離れていくというのだ。お伽噺のような美しい光景に思える。

「蜘蛛火」は、『日本妖怪大事典』(村上健司編著)に「奈良県磯城郡纏向村(桜井市)でいう怪火。数百の蜘蛛が一塊(ひとかたまり)の火となって虚空を飛行するもので、これにあたると死んでしまうという。岡山県倉敷市玉島八島には蜘蛛の火というものがある」と記されている。「蜘蛛ノ火」は「蜘蛛火」と同種の怪異である。

イヌワシは漢字で「狗鷲」と書く。突出した大きな嘴、発達した視力、広い行動圏、すぐれた飛翔力、大きな翼と扇型の尾羽など、イヌワシは天狗のモデルともいわれている。大窪は同書に伊吹山に連なる弥高山に「天狗多シト云」と記しているところも興味深い。

ところで、『47都道府県・妖怪伝承百科』(丸善出版)にリチャード・ゴードン・スミスの書いた『Ancient Tales and Folklore of Japan』(日本昔話民間説話集)に、「The Spider Fire of the Dead Akechi」(死んだ明智の幽霊の蜘蛛火)の話が載っていた。15センチほどで、舟を難破させたり、航路を間違わせたりするらしい。

伊吹山文化資料館で企画展が行われた「牧野富太郎」は、植物分類学の基礎を築き、日本の植物学の父と称される人物だ。明治14年(1881)に初めて伊吹山を訪れ、その後もたびたび植物探査と採取を行っている。大窪は、尾張藩御薬園御用役を務める江戸時代後期の本草家である。精巧な線画の本草図を得意とし、『蜘蛛類図説』はシーボルトが帰国の際に持ち帰っている(朝日日本歴史人物事典)。意外なところで、明智光秀と蜘蛛ノ火が繫がった。

大和国宇智郡葛城山麓の近内村に「蜘蛛の森」と称する森があり、昔から葛城の大蜘蛛の子孫が棲んでいました。この大蜘蛛は闇夜になると提灯大の光り物と化して森の木々を移動していましたが、明治時代、森の木が本願寺殿堂再建用の材木として買い上げられ伐採されてしまったために住処を失ってしまいました。それ以後、蜘蛛は夜ごとに近内村に現れ、大木がある家々を飛び歩くようになりました。村人はこれを恐れ、やがて夜は誰一人外出しなくなりました。若い男女の密会も途絶えたため、この蜘蛛は縁切蜘蛛という名で呼ばれるようになったといいます。

天理大学の南東角の交差点にある地蔵堂には、胴体と首とが真っ二つになった地蔵が安置されているが、このような姿になった由来にも“ジャンジャン火”が登場する。

この場所から南東に行った場所に龍王山という山がある。戦国時代の末期に、その山腹に龍王山城があった。この城は大和の小領主である十市氏が治めていたのだが、敵対する領主(筒井氏とも松永氏とも)によって攻め落とされた。十市氏の武者達が「残念、残念」と言って自害して果て、その怨念が火の玉となって飛び回ったのが“ジャンジャン火”であるとされる。そしてその火を見ると、病気になるとか死ぬとか言われ、大変恐れられたのである。

昔、大晦日の夜に、このあたりに住む庄右衛門という浪人がこの地蔵堂で休んでいると、いきなりジャンジャン火が飛んできた。恐れおののいた庄右衛門は、手にした提灯で防いだが役に立たず、とうとう刀を抜いて辺り構わず振り回した。しかしもはやどうすることも出来ず、最後には庄右衛門は黒焦げになって死んでしまったという。さらに翌日になると、庄右衛門の焼死体にはびっしりと奇妙な虫が付いていたという。そして庄右衛門の刀が当たったためか、地蔵堂にあった地蔵の首が見事に斬り落とされていたのである。それ以来、この地蔵は首切地蔵と呼ばれるようになったとのこと。

処刑の場は式部の願いから、打合橋となった。家老の息子とはいえ公序良俗に反する大罪ゆえに斬首を科せられた式部は、従容として橋の上で首を刎ねられた。その首は高く飛び上がると、そのまま橋の下に落ちていった。人々はその首の行方を追って橋の下に向かうと、そこには深雪の亡骸があった。おそらく覚悟の上で式部の後を追ったのであろう。深雪は式部の首を抱きかかえたまま事切れていたのであった。

それから二人の命日に当たる6月7日になると、橋の東西から一対の怪火が橋を渡り、橋の真ん中でジャンジャンと音を立てながらあやしく絡み合う姿が目撃された。人々はそれを式部と深雪の霊であろうと考え、その日は橋のたもとで「ジャンジャン火迎え」と称する慰霊の踊りをするようになったという。

奈良市と大和郡山市の境にある打合橋は、現在でも県道41号線としてかなりの交通量のある場所となっている。既に怪火が現れることもなく、また慰霊の踊りも行われることも絶えて久しい。ただその橋の名前だけが、この悲しい伝承の痕跡となっているのみである。

ただし、「およし狐」の名前自体は中世末期の文献までさかのぼることができる。天正4(1576)年の奥書がある『播磨府中めぐり』で「梛寺(なぎでら)の小よし狐」と記されていて、少なくともこのころから、姫路で語られ続けてきたことがうかがえる。

寛延3(1750)年の『播州府中めぐり拾遺(しゅうい)』では、梛寺の柱が動くことがあり、これをおよし狐の仕業と伝えている。梛寺は、姫路城下町建設以前には姫山近くの梛本(なぎもと)というところにあった寺で、現在は市内の坂田町(さかたまち)にある善導寺(ぜんどうじ)の前身とされている。

天正4(1576)年の奥書がある『播州故事考(ばんしゅうこじこう)』では、永正10(1513)年のこととして、梛寺にまったく同じ服装をした二人の女性が参詣し、寺僧が不思議と思って見ていると、近くの泉のあたりで一人は消えてしまい、「梛寺の狐」の仕業とされたという。

柱を動かしたり、参詣の女性に化けたり、ここに見える「およし狐」は、一般的な狐の怪異話になっている。おそらくこのほかにも、さまざまな怪異がおよし狐の仕業とされていたのだろう。

また江戸時代以来、およし狐は、紀行文「姫山の地主神」で紹介した姫路城天守閣のおさかべ姫と結びつけられることもあった。寛延3(1750)年の『播州雄徳山八幡宮縁起(ばんしゅうゆうとくさんはちまんぐうえんぎ)』では、「梛寺のおよし狐は女に化けて活動したことが諸書に見える」とし、「ここからおさかべ姫と混同されるようになったのであろう」と述べている。江戸時代の知識人の間でも、両者は本来別物で、後から結びついたものと見られていた。

およし狐がいた梛本には、中世までは梛寺とともに播磨総社(はりまそうしゃ)もあった。梛本の場所は、近世の諸書では一致して、城下町の久長門(きゅうちょうもん)の内側にある岐阜町(ぎふまち)あたりとされている。現在の場所にあてはめると、国立病院機構姫路医療センターや県立姫路東高校の付近になる。当館のすぐ東側である。

さて、およし狐のほかにも、姫路周辺には狐話が多数あった。『播磨府中めぐり』では、「宿村の小六」の話があり、天正3(1575)年の『近村めぐり一歩記』では蒲田(かまた)の「井内源二郎」、才(さい)の「竹次郎」のほか、「福吉狐」、「山本村の鼠狐」、「朝日山大法主の狐」、「又鶴の半まだら狐」、「利生のおしも狐」、「神村の太郎太夫狐」、「管長狐」、「黒岡山のはら斑狐」など多数の狐の名前があげられている。また、天正元(1573)年の成立と伝える『播陽うつつ物語』では、名古山(なごやま)の「万太郎狐」、「黒天狗」、「翠髪」、「釣狐」に化かされた話がある。

こうした狐話の多さは、姫路に限ったことではない。中世末期から江戸時代にかけて、狐の話は全国各地で数多く語られるようになっていた。量的に見れば、狐は江戸時代の妖怪の主役級である。

元文(1736~1741)のはじめ、五月雨の頃に、佐用郡佐用村の半七という者が姫路へ赴き逗留していました。本来の用事は思うように進まなかったため、半七はある日の夕方にふと思い立って飾東郡蒲田村の知人を訪ねてみることにしました。

雨が降るか降らぬかの道中、まだ目的地に至らぬ間に日が暮れてしまいました。すると、道の真ん中から突如として一筋の火が燃え出てきました。不思議に思ってじっとしていると、火がもう一筋出てきて、互いにもつれたりよじれたりした後にぱっと消えてしまいました。しばらくすると再び火が出てきて、また同じように消えました。

半七は気味悪く思いながらも火が出た辺りを通過して、知人の家に辿り着きました。そこで先ほど見たもののことを話すと、知人は「以前から時々その火を見る人があり、草刈火と言い伝えている」と言いました。昔、草刈りの子が喧嘩をして、鎌で切り合った末に二人とも死んでしまったことがあり、それが哀れにも今なお修羅の相を見せているのだろうということでした。

これは著者の春名忠成が半七から直接聞いた話であるといいます。

『民間伝承』通巻53号「妖怪名彙に寄す」(辰井隆)によれば、油返しは初夏の闇夜や寒い冬の夜、昆陽池の北堤辺りに現れるといいます。

池の南にある千僧の墓から出て、昆陽池や瑞ヶ池の堤を通って天神川の畔から中山寺へ行くともいいます。

油返しはパッパッパッパッとつくと、オチャオチャオチャオチャと話し声がし、トボトボトボトボとセングリセングリと後ろへかえらず急いて灯るもので、その正体は中山寺の油を盗んだ者の魂が化したもの、北堤にいる狐の嫁入り、千僧にいる狼が灯す火だなどといわれました。

油返しはパッパッと点滅するように現れると、「アチャ、アチャ」声のような物が聞こえ、どこか忙しない様子で灯る怪火と伝えられています。

昔、「中山寺」というお寺から油を盗んでいた者がいたそうです。油返しはこの盗人の魂が化けたものと言われています。また、出現場所である昆陽池の南側には「千僧の墓」があり、油返しはこの墓から現れて池の堤を通り、天神川の畔や中山寺に向かうというお話もあります。

正体はお寺から油を盗んだ人の魂が化けたものと言われていますが、他にも千僧にいる狼の灯火説や昆陽池の北堤で暮らしている妖狐の嫁入り説があります。特徴的には忙しなく灯るせっかちな怪火なので、どうしてそんなに落ち着きがないのか気になる所ではあります。まさか、油を盗んだ人はその油が引火して…は流石に私の考え過ぎですね。

ある寒い日に、漁師が舟で沖待ち(魚が網にかかるまで待つこと)をしていました。あまりに寒いので釣鐘(炬燵のようなもの)に当たって過ごしていたところ、ふと気付くと目の前に大きな山がありました。流されてしまったのかと思い、艫へ回って錨綱を引いてみましたが、何も異常はみられません。肝の据わった漁師は、そのまま目を瞑って釣竿を引き続けることにしました。暫くして目を開けてみると、艫の竹に横綱のような筋のはった所の上で、手も足もない三人の子供が焚火を囲んでいました。「あの子供は話に聞いたオショネというやつに違いない。とうとうこれは化かされたんだなあ」と思った漁師は、釣鐘にシュシュミ(植物の葉か)を投げ入れました。火にくべられたシュシュミがパチパチと音を立てると、オショネは驚いて、フーッと飛んで嵩山の松で提灯になってぶら下がり、ふらりふらりしていたといいます。

伝承では、頭が牛で首から下は鬼の胴体を持つ。または、その逆に頭が鬼で、胴体は牛の場合もある。また、山間部の寺院の門前に、牛の首に人の着物姿で頻繁に現れたり、牛の首、鬼の体に昆虫の羽を持ち、空から飛来したとの伝承もある。

海岸の他、山間部、森や林の中、川、沼、湖にも現れるとされる。特に淵に現れることが多く、近畿地方や四国にはこの伝承が伺える「牛鬼淵」・「牛鬼滝」という地名が多く残っている。

『百怪図巻』など江戸時代に描かれた妖怪絵巻では、牛の首をもち蜘蛛の胴体を持っている姿で描かれることが多い。『百鬼夜行絵巻 (松井文庫)』では同様の絵が「土蜘蛛」という名で記され牛鬼(鳥山石燕『画図百鬼夜行』に似たものが描かれている)と区別されている例もいくつか見られる。

●各地の伝承

●三重県 三重県では牛鬼はひどく祟るとされた。かつて南伊勢・五ヶ所浦の洞穴に牛鬼がいるといわれ、五ヶ所城の城主・愛洲重明が弓で射たところ、その祟りで正室が不治の病となってしまった。これがもとで重明は正室を疎んじ、京から来た白拍子を溺愛するようになった。これにより正室の親元である北畠氏は愛洲氏と不仲となり、愛洲氏を滅ぼしてしまったという。

●和歌山県 西牟婁郡の牛鬼淵は、底が海にまで通じており、淵の水が濁ると「牛鬼がいる」といわれた。ここの牛鬼は出会っただけで人を病気に至らしめるという。このようなときは「石は流れる、木の葉は沈む、牛は嘶く、馬は吼える」などと逆の言葉を言うと、命が助かるという。またこの地の牛鬼は、猫のような体と1丈(約3.3メートル)もの尾を持ち、体が鞠のように柔らかいので歩いても足音がしないという。上戸川では滝壺に牛鬼がいるといい、これに影を嘗められた人間は高熱を発して数日のうちに死ぬといわれ、それを避けるため毎年正月に、牛鬼の好物である酒を住処に供えたという。三尾川の淵の妖怪譚では、牛鬼が人間に化け、さらに人間を助けるというたいへん珍しい話がある。青年が空腹の女性に弁当を分けたところ、その女性は淵の主の牛鬼の化身で、2ヶ月後に青年が大水で流されたときに、牛鬼に姿を変えたその女性に命を救われた。だが牛鬼は人を助けると身代りとしてこの世を去るという掟があり、その牛鬼は青年を救った途端、真っ赤な血を流しながら体が溶けて、消滅してしまったという。

●岡山県 牛窓町(現・瀬戸内市)に伝わる話では、神功皇后が三韓征伐の途中、同地にて塵輪鬼(じんりんき)という頭が八つの大牛姿の怪物に襲われて弓で射殺し、塵輪鬼は頭、胴、尾に分かれてそれぞれ牛窓の黄島、前島、青島となった。皇后の新羅からの帰途、成仏できなかった塵輪鬼が牛鬼に化けて再度襲い掛かり、住吉明神が角をつかんで投げ飛ばし、牛鬼が滅んだ後、体の部分がバラバラになって黒島、中ノ小島、端ノ小島に変化したという。牛窓の地名は、この伝説の地を牛転(うしまろび)と呼んだものが訛ったことが由来とされる。また、鎌倉時代に成立した八幡神の神威を紹介する神道書・『八幡愚童訓』にも塵輪(じんりん)という鬼が仲哀天皇と戦ったことが記されており、先述の伝承の由来とされる。『作陽志』には、美作苫田郡越畑(現・苫田郡)の大平山に牛鬼(ぎゅうき)と名付けられた怪異が記されている。寛永年間に20歳ばかりの村民の娘が、鋳(カネ)山の役人と自称する男子との間に子供をもうけたが、その子は両牙が長く生え、尾と角を備えて牛鬼のようだったので、父母が怒ってこれを殺し、鋳の串に刺して路傍に曝した。民俗学者・柳田國男はこれを、山で祀られた金属の神が零落し、妖怪変化とみなされたものと述べている。

●山陰地方 山陰地方から北九州にかけての沿岸では、牛鬼では濡女や磯女と共に海中から現れるといい、女が赤ん坊を抱いていて欲しいなどと言って人を呼びとめ、相手が赤ん坊を抱くと石のように重くなって身動きがとれなくなり、その隙に牛鬼に食い殺されるという。牛鬼自身が女に化けて人に近づくともいうが、姿を変えても水辺に写った姿は牛鬼のままであり、これによって牛鬼の正体を見破ることができるという。石見(現・島根県)でも同様に、釣り人のもとに赤ん坊を抱えた怪しげな女が現れ「この子を少しの間、抱いていて下さい」というので抱き取ったところ、女が消えたかと思うと海から牛鬼が現れ、しかも腕の中の赤ん坊が石に変わり、あまりの重さに逃げることができないでいたところ、彼の家にあった代々伝わる銘刀が飛来して牛鬼の首に突き刺さり、九死に一生を得たという。牛鬼はほかにも地名由来に関わっている場合もあり、山口県光市の牛島などは牛鬼が出たことに由来する。

●高知県 明和3年(1776年)の大旱魃の年に岡内村(現・香美市)の次郎吉という男が、峯ノ川で牛鬼を目撃したという。また同県の民話では、ある村で家畜の牛が牛鬼に食い殺され、退治しようとした村人もまた食い殺されていたところへ、話を耳にした近森左近という武士が弓矢の一撃で退治した。村人たちは大喜びで、弓を引く真似をしながら左近の牛鬼退治の様子を話したといい、これが同県に伝わる百手祭の由来とされる。物部村市宇字程野(現・香美市)に伝わる話では、2-3間の深さのすり鉢状の穴に落ち抜け出せずに泣いている牛鬼を、屋地に住んでいる老婆が助け、それ以来牛鬼はその土地の者には祟りをしなかったという。土佐山村にある鏡川の支流である重倉川に牛鬼淵があり、昔、こけ淵と呼ばれていた頃に牛鬼が住んでいて、ある時、長谷集落の猟師が夜間にぬた撃ちに出かけた際、身の丈7尺、身体は牛で顔は鬼のような姿の牛鬼と遭遇して、これを射殺。牛鬼は淵に沈んで7日7夜血を流し、後に7尺ほどの骨が浮かんできたので、小さなお宮を立てて祭り、お宮を「川内さま」、こけ淵を牛鬼淵と呼ぶようになった。

●愛媛県 宇和島地方の牛鬼伝説は、牛鬼の伝承の中でも特に知られている。かつて牛鬼が人や家畜を襲っており、喜多郡河辺村(現・大洲市)の山伏が退治を依頼された。村で牛鬼と対決した山伏は、ホラガイを吹いて真言を唱えたところ、牛鬼がひるんだので、山伏が眉間を剣で貫き、体をバラバラに斬り裂いた。牛鬼の血は7日7晩流れ続け、淵となった。これは高知県土佐山、徳島県白木山、香川県根来寺にそれぞれ牛鬼淵の名で、後に伝えられている。別説では、愛媛県に出没した牛鬼は顔が龍で体が鯨だったという。同じ「牛鬼」の名の伝承でも地域によって著しく姿形が異なることから、妖怪研究家・山口敏太郎は、水から上がってくる大型怪獣はすべて「牛鬼」の名で呼ばれていたのではないかと述べている。宇和島藩のお家騒動である和霊騒動を機に建立された和霊神社では、例祭として7月23日と24日に「牛鬼まつり」が行われている。

●ツバキの根説 牛鬼の正体は老いたツバキの根という説もある。日本ではツバキには神霊が宿るという伝承があることから、牛鬼を神の化身とみなす解釈もあり、悪霊をはらう者として敬う風習も存在する。またツバキは岬や海辺にたどり着いて聖域に生える特別な花として神聖視されていたことや、ツバキの花は境界に咲くことから、牛鬼出現の場所を表現するとの説もある。共に現れる濡女も牛鬼も渚を出現場所としており、他の場所から出てくることはない。

●古典

民間伝承上の牛鬼は西日本に伝わっているが、古典においては東京の浅草周辺に牛鬼に類する妖怪が現れたという記述が多い。

鎌倉時代の『吾妻鏡』などに、以下の伝説がある。建長3年(1251年)、浅草寺に牛のような妖怪が現れ、食堂にいた僧侶たち24人が悪気を受けて病に侵され、7人が死亡したという。『新編武蔵風土記稿』でもこの『吾妻鏡』を引用し、隅田川から牛鬼のような妖怪が現れ、浅草の対岸にある牛島神社に飛び込み、「牛玉」という玉を残したと述べられている。この牛玉は神社の社宝となり、牛鬼は神として祀られ、同社では狛犬ならぬ狛牛一対が飾られている。また「撫で牛」の像があり、自身の悪い部位を撫でると病気が治るとされている。この牛鬼を、牛頭天王の異名と牛鬼のように荒々しい性格を持つスサノオの化身とする説もあり、妖怪研究家・村上健司は、牛御前が寺を襲ったことには宗教的な対立が背景にあるとしている。

『枕草子』において「おそろしきもの」としてその名があげられており(148段)、また『太平記』においては源頼光と対決した様子が描かれている。

江戸時代初期の古浄瑠璃である『丑御前の御本地』によれば、平安時代の豪族・源満仲の妻が、胎内に北野天神が宿るという夢をみたのち、三年三月と云う長い妊娠期間を経て、丑の年丑の日丑の刻に男児を出生した。この男児は源頼光の弟(原文では「らいくわうの御しやてい」「ただの満中が次男」)にあたるが、牛の角と鬼の顔を持つために殺害されかける。しかし、殺害を命じられた女官が救い出して山中で密かに育て、成長して丑御前と呼ばれるようになる。満仲は妖怪退治の勇者である息子の源頼光に丑御前の始末を命じる。丑御前は関東に転戦し徹底抗戦、隅田川に身を投げ体長約30メートル(十丈)の牛に変身して大暴れしたという。

●怪火としての牛鬼

関宿藩藩士・和田正路の随筆『異説まちまち』には、怪火としての「牛鬼」の記述がある。それによれば、出雲国(現・島根県北東部)で雨続きで湿気が多い時期に、谷川の水が流れていて橋の架かっているような場所へ行くと、白い光が蝶のように飛び交って体に付着して離れないことを「牛鬼に遭った」といい、囲炉裏の火で炙ると消え去るという。これは新潟県や滋賀県でいう怪火「蓑火」に類するものと考えられている。

また因幡国(現・鳥取県東部)の伝承では、雪の降る晩に小さな蛍火のような光となって無数に蓑に群がり、払っても地に落ちまた舞い上がり着き、やがて蓑、傘ともに緑光に包まれるという。

●実在する牛鬼の遺物

徳島県阿南市のある家では、牛鬼のものと伝えられる獣類の頭蓋骨が祠に安置されている。これはかつてある家の先祖が、地元の農民たちの依頼で彼らを苦しめる牛鬼を退治し、その首を持ち帰ったのだという。

福岡県久留米市の観音寺にも牛鬼の手とされるミイラがある。康平年間(1063年)に現れた牛鬼のもので、牛の首に鬼の体を持ち、神通力を発揮して近隣住民を苦しめ、諸国の武士ですら退治をためらう中、観音寺の住職・金光上人が念仏と法力で退治したものという。手は寺へ、首は都へ献上され、耳は耳納山へ埋められたという。耳納山の名はこの伝説に由来する。

香川県五色台の青峰の根香寺には、牛鬼のものとされる角が秘蔵されている。これは江戸時代初めに青峰で山田蔵人高清なる弓の名手に退治された牛鬼とされ、同寺に残されている掛軸の絵によると、その牛鬼は猿のような顔と虎のような体を持ち、両前脚にはムササビまたはコウモリのような飛膜状の翼があったという。この掛軸と遺物は、現在では諸々の問題により一般公開されておらず、ネット上でのみ公開されている。

夏から秋にかけての夜、海岸に火の玉となって出現する。2つの火が並んで現れることから、比べ火(くらべび)とも呼ばれる。かつては瀬戸内海を重要な交通路とする船乗りたちにとってよく知られた妖怪であったという。

広島中部の伝承によれば、非業の死を遂げた2人の女が、京女郎、筑紫女郎(ちくしじょろう)と呼ばれる2つの石と化し、その霊がたくろう火になったと言われている。

出没したのはかなりの過去であり、微かに古い書物にのみ伝承されているに過ぎず、土地の古老にすらほとんど知られていない。

千光寺は山肌にへばりつくように建てられており、その境内には多くの巨岩がある。そのいくつかには名前が付けられており、それぞれ曰くの伝承がある。中でも“玉の岩”と呼ばれる巨岩には、寺名にまつわる伝承が残されている。

“玉の岩”という名の通り、かつてはその岩の上に如意宝珠があり、夜ごと光を放ち、それは海からもはっきりと見えるほどであったという。ある時、異国人がこの寺を訪れて、この岩を買い取りたいと申し出た。住職は断ったが、異国人はそのやりとりから、住職はこの玉のことを知らないと確信した。そして岩に登ってその玉を盗み出したのであった。しかし玉を持って帰る途中、海にそれを落としてしまったという。

この玉の岩にある如意宝珠が光り輝くことから「大宝山千光寺」、また玉が沈んだ辺りを「玉の浦(現在の尾道港)」と呼ぶようになったとされる。高さ15mの“玉の岩”の天辺には、かつて宝珠があったことを示す窪みが今でもある。また、この宝珠の光を反射させて海を照らしていたとされる「鏡岩」の伝承があったが、平成12年(2000年)にその所在が明らかになっている。おそらく海上の要衝にあって、灯台の役目を果たしていた時期があったものと推察できる。

このようにその死に際してとんでもない怪異を連続して起こした崇徳上皇の怨念は、ついには京都をたびたび戦禍に巻き込む源平の合戦を引き起こし、武家が公家を圧倒する世の中を生み出したとされる。つまり上皇の呪詛の言葉は見事に成就されたのである。

上皇の祟りは現在でも続いているのであろうか。それにまつわる一つの事実だけ紹介しておく。

昭和39年9月21日、この日崇徳天皇陵(白峯陵)で八百年御式年祭が執り行われたのであるが、その日の未明に近隣の林田小学校で不審火があり、校舎が全焼している。この林田小学校は、上皇が讃岐へ配流された時の最初の住まいとされた“雲井御所”のすぐそば。そして火事の直後には猛烈な雷雨があったとされる。

鳥羽上皇を父に、待賢門院を母に持つ崇徳天皇であるが、実の父は祖父に当たる白河上皇であると、当時から暗黙の事実として言われてきた。それが数奇の運命の最初であった。鳥羽上皇は、父である白河上皇が亡くなると、“叔父子”である崇徳天皇を排斥し始める。上皇は崇徳天皇を退位させ、実子の近衛天皇を据えて院政を始める(院政は天皇の直系尊属、つまり父か祖父でなければ行えない。崇徳上皇は上皇であっても、院政を行うことは不可能なのである)。さらに近衛帝崩御の後には、崇徳上皇の同腹の弟が皇位に就く。1156年鳥羽上皇が崩御すると、崇徳上皇は武力行使によるクーデターを画策する。しかしそれよりも早く仕掛けたのが、実弟である後白河天皇であった。この【保元の乱】であっけなく敗れた崇徳上皇は、厳罰というべき讃岐への配流となる。そこで菩提のために、自らの指先から血を絞り出して大乗経190巻を写経し、京都のいずれかの寺院へ納めてほしいと頼んだ。しかし、後白河天皇はそれを拒否。ここに至ってついに崇徳上皇は、自らを怨霊と化すのである。

「我、日本国の大魔王となり、皇をとって民となし、民を皇となさん」。

送り返された経文の最後に、舌を噛み切ってこう血書した上で海中に沈めた崇徳上皇は、それから髪をくしけずらず、髭も爪も伸ばし放題となり、さながら天狗のような様相となった。そして9年後、京都へ戻ることなく46歳で崩御する。

遺体を荼毘に付すための勅許を得るまでの約20日間、上皇の遺体は“八十場の霊泉”に漬けられ腐敗を防いでいたという。その遺体がおかれていた場所の近くで、毎夜のように神光が現れた所があった。上皇の没年にはこの地に【白峯宮】が建立され、その怪光出現の故事から【明の宮】と呼ばれるようになった。

この白峯神社と同じ敷地には四国八十八ヶ所の七十九番札所の“天皇寺”がある。元は空海建立の寺院であったが、白峯宮創建後はその神宮寺としてこの名前となったという。ちなみにこの辺り一帯は古くは“天皇”と呼ばれており、坂出でも最も上皇ゆかりの地と言ってもいいかもしれない。

徳島県三好郡山城谷村には、次のような狸火の話が伝わっています。大正二年、秋も末頃の夕方のこと、山中から一隊の提灯の火が現れました。その中には梔子燈籠らしき青白い光も混じっていて、明らかに葬列の火だと分かりました。火の行列は山を下り、麓の某家の裏まで来ると、再び山上へ引き返していくうちに消えてしまいました。家から墓地へ行かずに山へ帰ってしまったこと、そして狸火にしては出る時間が早すぎることから、人々は疑問を抱きました。後になって、提灯行列が現れた時刻と、某家の者が山で狸を二匹殺して持ち帰った時刻が一致することが明らかになり、人々は狸が弔いの列を作って眷属を見送ったのだろうと哀れがったといいます。

人間の怨霊が火の玉と化したものとされ、草履を3度叩くか、草履に唾をつけて招くことで招きよせることができるという。火の中には人の顔が浮かんでいるともいう。

海上に現れるともいい、そのことから船幽霊の一種ともいわれる。奈良県に伝わる怪火・じゃんじゃん火と同一視されることもある。

民話研究家・市原麟一郎の著書によれば、大きく二つに大別され、人が死んだ瞬間にその肉体から発生したものと、眠っている人間から発生するものとがあるとされる。

後者の事例としては、明治初期の高知県香美郡(現・香美市)の以下のような民話がある。芳やんという男が夜道を歩いていると、物部川のそばで道端にけち火が転がっていた。近づくところころと転がりだすので、好奇心から追いかけたところ、けち火も逃げ出し、その内に人家に入り込んだ。その家では、うなされながら寝ていた男が目を覚まし、妻に「芳やんが追いかけて来るので必死に逃げて来た」と語ったという。

また同じく明治時代の高岡郡の民話では、斎藤熊兄という度胸のある男がけち火を目撃し、「ここまで飛んで来い」と怒鳴ったところ目の前に飛来して来た。斎藤はけち火を生け捕りにしようとするが、手でつかんだり足で踏みつけようとするたびにけち火は消え、また現れを繰り返した。ようやく両手でつかみ取って家へ持ち帰ったが、家で手を開くと、いつの間にかけち火は消えていた。翌日から熊兄は原因不明の熱病にかかり、そのまま死んでしまったという。

江戸時代の土佐国(現・高知県)の妖怪絵巻『土佐お化け草紙』(作者不詳)では、鬼火と書いて「けちび」とふりがながふられている。

佐渡の外海府村では、人魂のことを「ケチ」と呼んでいた。佐渡の郷土研究者である青柳秀雄の著書『佐渡海府方言集』によれば、ケチは人魂のこととある。

●参考

かかる怪火は日本全国所々にありて土佐一国に限らない。近江の国では化けの火といい関西では狐火などとも呼ばれる、之は諸国周遊奇談に、近江国堅田村、中昔より化の火と呼んであやしき火あり、こは曇った夜は四季とも現われ出る、まず湖の岸より少しき火出ればだんだん山手の方へ行きて其火広がり大方三尺ばかり又大小もあり、時により小き時は一尺ばかりもあり火勢強からず、もっとも月夜には出ず、小雨の夜と曇りの夜ばかり、地をはなれること四、五尺にして人の面現れ両人裸で左右の手を組み、相撲など取る形なり云々。其のさま土佐の怪火と全く符号合せり。また曰く、京師の西の河原宗玄火(そうげんび)といふあり、此火は両夜曇り夜はことに出るなり、この火の色青く光り夜中に至れば松の木などの枝にとまり、また人の足元へ来り、それを撃つなどするときは中々撃つこと能はず、終りは水中に入て消える如く失せるなり。洛西の宗玄火、げにも其の名称といい事実といひ何ぞ土佐のさうれん火と相似寄りたる此の如きや。

新たに家督を継ぐ者として元親が指名したのは、末子の千熊丸(後の盛親)であった。しかも元親は、亡くなった信親の娘を千熊丸に嫁がせると決めたのである。それに真っ向反対したのが、元親の甥であり婿でもある吉良左京進親実である。長宗我部の家督については、既に秀吉から元親次男の香川親和とする朱印状が出されている。そして何と言っても、元親の裁断では叔父姪の間の婚儀となり人倫に背く行いである、と。親実の主張は正論であるが故に、元親の不興を買うことになった。

さらに側近の久武親直が、日頃から犬猿の仲であった親実らのことを讒言したため、遂に元親は意を決して親実及び比江山親興に切腹の沙汰を下したのである。天正16年(1588年)10月のことである。

切腹の命を親実が受けたのは、ちょうど碁を打っている最中であった。屋敷に戻り、作法に則り用意をした親実は「一門の者として君を諫める立場にあったが、佞臣によって忠義の道を絶たれた。当家は間もなく滅びよう」と言い残し、腹を真一文字に切り腸を引き出して死んだのである。

さらに元親は命じて、親実の治めていた蓮池城の留守を守る重臣ら、親族で名のある者たちを自害させるなど根こそぎ誅殺した。その主立った者は、親実の庶兄である僧・宗安寺真西堂(如淵)、同じく姻族で神職の永吉飛騨守宗明、蓮池城を預かる重臣・勝賀野次郎兵衛、その他にも城ノ内太守坊、吉良彦太夫、小島甚四郎、日和田与三右衛門の七名であった。

この事件は人々を怖れさせたが、さらにここに奇怪なことが起こった。親実ゆかりの地で八人の主従の亡霊が出現するようになったのである。主のいなくなった蓮池城下を夜陰に乗じるように呻き声を上げて人馬が宙を駆け回る音がした。また親実の墓や長宗我部の城周辺でも夜ごとに怪火が現れ、それに遭遇した者は命を落とすか大病になったという。さらに仁淀川の渡し船の船頭は姿の見えない数名連れの者を乗せて川を渡ると、その降りがけに「我は左京進の亡霊なり。怨みを晴らさんために一党率いて城に急ぐものなり」という声を聞いたという。

その翌日、親実切腹の讒言をした久武親直の屋敷前に老婆が現れて久武の次男を抱え上げると、次男は人事不省に陥りその晩に急死。その三七日目の忌日に長男が発狂して仏間に籠もり、さらにその三七日後にとうとう仏間で腹を切る。しかも今際の際に「上使二人が来て詰め腹を切らされた」と言い残して死亡。そして七七日には母親も狂死し、親実の祟りであるとまことしやかに言われた。(久武には八人の子があったが、そのうちの七名までがわずかのうちに死んでしまったという話も残る)

そのうち怪火だけではなく、白馬に乗った首のない侍や鉄棒を持った大入道が現れるなどの怪異が城内でも目撃されるようになり、さしもの元親も捨て置けなくなり、親実以下の者の供養をおこなうよう命じた。そして結願の日。身分を問わず多くの者が祈りを捧げ、僧侶が読経する中、突然祭壇に置かれた一党の位牌がガタガタと動き始めたと思うと、そのまま中空に飛んでいってしまったのである。自分たちの怨みはそのようなものでは鎮まりはしないと言わんばかりの様子に、人々は恐れおののいたのである。

その後、寛文6年(1666年)、土佐山内家は親実の墳墓を改葬し、その上に親実を祭神として新たに社殿を建てた。それが現在ある吉良神社である。そしてその本殿脇には、この騒動で亡くなった七名の者を祀る七所神社が置かれており、この七名を以て「七人みさき」とする旨が表示されている。

最近火の玉の研究もなかなか熱心にやられるようになり、日本でも早稲田大学の大槻先生など火の玉観測情報センターをつくって研究しているようです。

さてその火の玉、世の中が昔とちごうてそうぞうしくなると出て来るのがいやになるのか、近頃あんまり出会うたという話を聞かんが、 夏の夜など涼み台に集まって聞くお化けの話。そこではたいてい一役買っていたものだし、出会った人もたくさんおった。

お墓の中から燐が飛び出る。たいていの人がそんなことを言うたが、それもおかしなことだろう。

●その2

中学生以上のみんななら知っているだろうが、普通では黄燐(おうりん)赤燐(せきりん)、そのうち気温があがって自然に燃えるのは黄燐ということだ。

第二次大戦でアメリカ軍が使った黄燐焼夷弾(おうりんしょういだん)、木造の家を焼く大きなマッチだったと言えるが、たしかに燃える。

墓場の穴から飛び出すことまでは考えられても、それだけの熱をだすなら火の玉の飛んだ所は火事騒動がついて来る。そう考えるとおかしなことだろう。大小、色もさまざまなのもを何度か見たが、わらぐろにさえ火はつかない。

●その3

何年か前メタンの様なガス説も出たが、これも同様おかしいとこがある。

光を出す虫のかたまりと言った人もあるそうだが、電線にかかって四方八方に輝きながら飛び散って消えた火の玉。

丁度夜明けの頃だったが、明るくなって調べてもそれらしいものの一つも見当たらない。

舟底を走る火の玉もあるが、それは夜光虫のかたまりだと言うことを否定は出来んが。中には蛍を食ったひき蛙が うごくと火の玉に見えるんだという説まである次第で、今のとこなんともこれだと言い切ることはむつかしそうだ。

火の玉が飛ぶのは夏だとは限らない。墓場とも限らない。

●その4

町の中でも出ることがあるし、道路わきから出ることもある。

学生時代に見た営所での火の玉なんか今でもはっきり覚えているが、あるいは小中学生のみんなのおじいさん達の中にはそれを知っている人がおられるかも知れん。

どす黒い様な赤色のバレーボール位の丸い玉。東の空から西に向けて兵舎の上空を飛んで行く。

時間は午前一時すぎ、召集のすこし年のいかれた兵隊さんが、戦地に向うときだけ飛ぶと、お世話になっていた班長さんが話してくれた。憲兵(けんぺい)の一人がスパイの信号ではないことだけははっきりしたが、どれだけさがしても原因は 判らない、と話してくれた。

なんとも不思議な気持ちで見た火の玉だった。

●その5

空気の原子や分子がこわれてプラズマ状態になり、言えば稲光(いなびかり)の様なものといった考え方。 自然にある放射線が空気の原子や分子を火の玉にする。こんな考え方が今の所一番進んだ考え方と言われるが、 それにしてもいろいろな火の玉を実際見てくると決まりきった説明がつくもんだろうかとうたがいたくなる。

お化けの話につきもんだったからといって、火の玉に取って食われた人はない。学者はその正体をつかもうと調べ始めた。

お家の人にも聞いてみたら面白い話が出て来るかも知れん。

すこうしかたい話になってしもうたが、若い人達こんな話も頭のすみにちょっとおいてもらうと有難い。

ちょっとちごうた話になって相すみません。

ある四人が禁忌を破って出たところ、大量であったが海面に人の首が現れ、笑ったり転がったりしたので恐ろしくなり、急いで帰ったが、大量の魚と思ったものは全て草鞋であり、後に四人は狂い死にしてしまったといわれている。

また風に逆らって行く帆船や何もないのに話し声が聞こえることもあり、その方へ向かうと必ず難破するといわれている。

迷い船が現れるときは必ずタマカゼ――北西の方から吹く悪い風が吹き、大雨になるという。

虫追い松明行列に混ざったり、真っ暗な時化の夜に、赤い灯が野原を彷徨うといわれている。

この怪火を灯すといわれている狸は元々は人間の飛脚だったといわれる。戦国時代、上野遠江守という殿様から密書を託されたが、それを紛失してしまい手打ちとなった。それから飛脚は狸となり、今もその密書を探しているのだといわれている。

●民間伝承

愛知県渥美郡では夜道を行く先が昼間のように明るくなるものを天火(てんび)といい、岐阜県揖斐郡では夏の夕空を大きな音を立てて飛ぶ怪火を天火(てんぴ)という。

佐賀県東松浦郡では、天火が現れると天気が良くなるが、天火が入った家では病人が出るので、鉦を叩いて追い出したという。

熊本県玉名郡では天上から落ちる提灯ほどの大きさの怪火で、これが家の屋根に落ちると火事になるという。佐賀県一帯でも火災の前兆と考えて忌まれた。

かつては天火は怨霊の一種と考えられていたともいい、熊本県天草諸島の民俗資料『天草島民俗誌』には以下のような伝説がある。ある男が鬼池村(現・天草市)へ漁に出かけたが、村人たちによそ者扱いされて虐待され、それがもとで病死した。以来、鬼池には毎晩のように火の玉が飛来するようになり、ある夜に火が藪に燃え移り、村人たちの消火作業の甲斐もなく火が燃え広がり、村の家々は全焼した。村人たちはこれを、あの男の怨霊の仕業といって恐れ、彼を虐待した場所に地蔵尊を建て、毎年冬に霊を弔ったという。

天火は飛ぶとき、奈良県のじゃんじゃん火のように「シャンシャン」と音を出すという説もあり、そのことから「シャンシャン火」ともいう。「シャンシャン火」の名は土佐国(現・高知県)に伝っている。

●古典

『甲子夜話』によれば、佐賀の人々は天火を発見すると、そのまま放置すると家が火事に遭うので、群がって念仏を唱えて追い回すという。そうすると天火は方向転換して逃げ出し、郊外まで追い詰められた末に草木の中に姿を消すのだという。

また、天火は雪駄で扇ぐことで追い払うことができるともいい、安政時代の奇談集『筆のすさび』では、肥前国(現・佐賀県)で火災で家を失った人が「ほかの家の屋根に火が降り、その家の住人が雪駄で火を追いかけたために自分の家の方へ燃え移ったため、新築の費用はその家の住人に払って欲しい」と代官に取り計らいを願ったという語った奇談がある。

江戸時代の奇談集『絵本百物語』では「天火(てんか)」として記述されており、これにより家を焼かれた者、焼死した者があちこちにいるとある。同書の奇談によれば、あるところに非情な代官がおり、私利私欲のために目下の者を虐待し、目上の者にまで悪名を負わせるほどだったが、代官の座を降りた翌月、火の気のないはずの場所から火が出て自宅が焼け、自身も焼死し、これまでに蓄えた金銀、財宝、衣類などもあっという間に煙となって消えた。この火災の際には、ひとかたまりの火が空から降りてきた光景が目撃されていたという。

長崎県では海上に現れる怪火をこう呼び、山口県や佐賀県では船を沈める船幽霊をこう呼ぶ[1]。西国の海では、海で死んだ者が仲間を捕えるために現れるものだという。

対馬では「アヤカシの怪火」ともいって、夕暮れに海岸に現れ、火の中に子供が歩いているように見えるという。沖合いでは怪火が山に化けて船の行く手を妨げるといい、山を避けずに思い切ってぶつかると消えてしまうといわれる。

また、実在の魚であるコバンザメが船底に貼り付くと船が動かなくなるとの俗信から、コバンザメもまたアヤカシの異称で呼ばれた。

鳥山石燕は『今昔百鬼拾遺』で「あやかし」の名で巨大な海蛇を描いているが、これはイクチのこととされている。

●千葉の伝承

江戸時代の怪談集『怪談老の杖』に、以下のような記述がある。

千葉県長生郡大東崎でのこと。ある船乗りが水を求めて陸に上がった。美しい女が井戸で水を汲んでいたので、水をわけてもらって船に戻った。船頭にこのことを話すと、船頭は言った。

「そんなところに井戸はない。昔、同じように水を求めて陸に上がった者が行方知れずになった。その女はアヤカシだ」

船頭が急いで船を出したところ、女が追いかけて来て船体に噛り付いた。すかさず櫓で叩いて追い払い、逃げ延びることができたという。

あやかりて 薬罐やくわん頭の 子を産むは 煮え茶をかけし 尨犬むくいぬの罪(花前亭)

あやかしの 附きたる家の 疾風はやちかぜ 吹き返したる 船板の塀(語志庵跡頼)

ふたまたの 猫まね沖の あやかしに 船を取らして あるか高浪(上総大堀 花月楼)

災ひは 下と思ひの 外にまた 上よりおこる あやかしの風(遠江見附 松風琴妻)

あやかしに 逢うたる船は 海神に 怒り沈めて 詫び祈りけり(春の辺道艸)

珠数すりて 影弁慶や 祈るらん 義経ならぬ 船のあやかし(花垣真咲)

あやかしに 逢うたる灘は 遠江 地獄は近き 船板の下(道艸)

吹き荒るゝ 雨夜の浪の あやかしに 影弁慶も ひそむ船底(江戸崎 緑樹園)

ゆくりなく 通りし関の 藤川に 舟足止むる あやかしや何(弓のや)

浜荻の 伊勢の海漕ぐ 舟にしも とりつく声の あやかしうまし(常陸村田 八千代菊成)

年越しに 払ふ悪魔の あやかしの 西国船の 海にたゞよふ(優々閑徳也)

あやかしの 怖さも夢と 思ふまで ほがらほがらと 明けの赭舟そほぶね(江戸崎 緑樹園)

あやかしに 柄杓をかして 汲める時 ほといふ息を 出いだす船人(青則)

あやかしの 筑紫の沖に 黒雲の 巽たつみの風に 船覆ふ浪(升友)

浜荻の 声に目ざめし 楫かぢ枕 置き惑はする 船のあやかし(雨守)

ぬいてかす 柄杓の底も なき魂たまに 手向けてぞやる 船のあやかし(下毛葉鹿 花好)

海岸から数キロメートルの沖に、始めは一つか二つ、「親火(おやび)」と呼ばれる火が出現する。それが左右に分かれて数を増やしていき、最終的には数百から数千もの火が横並びに並ぶ。その距離は4〜8キロメートルにも及ぶという。また引潮が最大となる午前3時から前後2時間ほどが最も不知火の見える時間帯とされる。

水面近くからは見えず、海面から10メートルほどの高さの場所から確認できるという。また不知火に決して近づくことはできず、近づくと火が遠ざかって行く。かつては龍神の灯火といわれ、付近の漁村では不知火の見える日に漁に出ることを禁じていた。

『日本書紀』『肥前国風土記』『肥後国風土記』などよると、景行天皇が クマソをせいばつして、九州をまわられた時、ある海岸から船に乗って海にでられた。そのうちまっくらい闇が迫ってきて、どこへ着いて良いかわからなくなってしまった。 すると、突然はるか前方にあかあかと、火の光が現れてきた。天皇は舵を取っている船頭に向かって、「あの火にむかってすすめ。」とおっしゃった。言われるままに船を進めると、やがて無事に海岸に着くことができた。天皇は村の土地のものに向かって「あの火の燃えるところは、なんというところだ。そして、いったいあの火は何の火だ。」「はい、あれは火の国の八代郡の火の村でございます。しかしだれがつけて燃やしているのか、わからない火でございます。」そこで天皇は「あれはおそらく人の燃やしている火ではあるまい。」しらぬひ、しらぬい(不知火)という呼び名は、ここから起こっている。

●正体

大正時代に入ると、江戸時代以前まで妖怪といわれていた不知火を科学的に解明しようという動きが始まり、蜃気楼の一種であることが解明された。さらに、昭和時代に唱えられた説によれば、不知火の時期には一年の内で海水の温度が最も上昇すること、干潮で水位が6メートルも下降して干潟が出来ることや急激な放射冷却、八代海や有明海の地形といった条件が重なり、これに干潟の魚を獲りに出港した船の灯りが屈折して生じる、と詳しく解説された。この説は現代でも有力視されている。宮西道可は熊本高等工業から広島高工の教授であり、専門的な研究をした。彼によると、不知火の光源は漁火であり、旧暦八朔の未明に広大なる干潟が現れ、冷風と干潟の温風が渦巻きを作り、異常屈折現象を起こし、そのため漁火は燃える火のようになり、それが明滅離合して漁火が目の錯覚も手伝い、怪火に見えるという。

また山下太利は、「不知火は気温の異なる大小の空気塊の複雑な分布の中を通り抜けてくる光が、屈折を繰り返し生ずる光学的現象である。そして、その光源は民家等の灯りや漁火などである。条件が揃えば、他の場所・他の日でも同様な現象が起こる。逃げ水、蜃気楼、かげろうも同種の現象である」と述べているまた、丸目信行は文献集『不知火』に、『不知火町永尾剣神社境内から阿村方面へ時間経過による不知火の変化』と題し、多数の写真を載せている。

現在では干潟が埋め立てられたうえ、電灯の灯りで夜の闇が照らされるようになり、さらに海水が汚染されたことで、不知火を見ることは難しくなっている。

●昭和8年の藤原咲平の説明