●職人の手慰み 花札「おいちょかぶ」

小学生の頃

毎晩 住込み職人さんたち 座布団に舞う花札

花札に花札をたたきつける音を楽しむ様子を見る

きれいな花札 いつの間にか覚える ふざけて参加した

●桐生競艇 阿左美沼

小学生の頃 「行くかい?」自転車で小一時間だったか

母が父と喧嘩したときの 気晴らし気分転換

いつもは 隣の阿左美沼でボートを漕いで時間つぶし

のんびりひがな母を待っていた

「やるかい」

2-4だったか4-5だったか 母が1枚買ってくれた 当たった

100円が何十倍かになることを知った

競艇は最初のコーナーを回れば ほぼ着順は確定することを知る

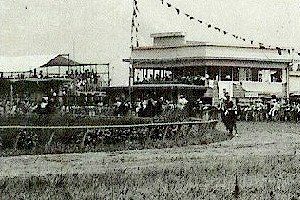

●足利競馬

小学生の頃 兄の自転車の後ろに乗り行く

行く前から兄は買う馬券を決めていた

父からのお使いだった 織物の旦那衆のデキレース情報に従ってのこと

当たると父から兄は小遣いをもらっていた

夏とうもろこしか何かで発馬地点がよく見えないこともあった

●パチンコ

母をまねて 左手にパチンコ玉 右手でハンドルを操作

「軍艦マーチ」「お富さん」が懐かしい

●麻雀

中学生の頃

カチャカチャにぎやかな音

兄たちの麻雀を横から見る いつの間にか覚える

面子がそろうまでの合間を埋める

役を覚える 楽しさを知る

●社会人になって仲間内での新ルールを作った

サイコロを振ってゾロ目がでたら表ドラ一個増やす(当然裏ドラも)

ピンゾロならば表ドラ二個増やす

リーチをかければ四個か六個のドラが楽しめる

リーチ 9個のドラ入りで上がったことがある

このルールは広がった