|

�@

�@ |

���I�~�N�����ō����̓��{�������y����̍��{���@1/24

�I�~�N�������̊������}�g�債�Ă���B���{�����ŐV���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊������m�F���ꂽ�l��1��22�A23���̗����Ƃ�5���l�����B

�M�҂��f�@���Ă���i�r�^�X�N���j�b�N�V�h�ł��A1��������20�l�ȏ�̔��M���҂���f���A���̔������x���z�����B1�l�̊����҂��m�F����A�Z���ڐG�҂ɂ�����Ƒ�����������ƂƂ��Ɏ���Ö@���̊����҂�d�b�Ńt�H���[���A���̌��ʂ�ی����ɕ��邱�ƂɂȂ�B�����҂��}�����Ă��錻�݁A�N���j�b�N�̕��S�͋}�������B

�u�����}���ŕی������N���w�l�����ꏊ���x ���S���֎����̂��͍��v(�����V���A�s�^��1��19��)�ȂǁA�ی����̋���͑����̃��f�B�A���Ă��邪�A�R���i�f�Âɏ]������N���j�b�N�����l���B

��PCR������R�������̃L�b�g���s��

���́A���ꂾ���ł͂Ȃ��BPCR������R�������̃L�b�g���s�����n�߂��B�i�r�^�X�N���j�b�N�V�h���_�؎�b�@���́u���i�Ȃ甭������Ɨ����ɓ͂��R�������L�b�g���A1��18���ɔ��������������܂��͂��Ă��܂���(1��23������)�v�Ƃ����B�����L�b�g�������Ȃ�A�R���i�f�Â͂ł��Ȃ��Ȃ�B

�����A�����̏͂܂��܂����B1��23���A�_�ːV���́u���ɂ���Ō����L�b�g�s�� �����}���A�S���Ŏ��v���܂� �V�^�R���i�v�Ƃ����L�����f�ڂ��A���̒��ŁA�u�_�ˎs���ł́A�����̃N���j�b�N���APCR�����L�b�g�̓��ב҂��̂��߈ꎞ�I�Ɍ����𒆎~���A�L�b�g�s�����猟���ɉ������Ȃ���ǂ��o�Ă���v�ƏЉ�Ă���B����ɁA����ł͕ی����ɂ��s�������ł����A�����L�b�g���s�����A1�T�ԑ҂����B

���̏͗e�Ղɂ͉��P���Ȃ����낤�B�I�~�N�������̐��E�I�ȗ��s�ɂ��A���E���Ō������v�����܂��Ă��邩�炾�BPCR�������������o�C�I�j�N�X�̐{���K�O�В��́A�uPCR�����L�b�g�͑��t�̎�e��A�s�����t�ȂǕ����̃A�C�e���ɂ��\������܂����A�����͖�1�J���̓��ב҂��ŁA���ɂ̓��h�������Ȃ����̂�����܂��v�Ƃ����B

�ł́A�C�O�͂ǂ��Ȃ̂��B�}�������������������B1��21���̌o�ϋ��͊J���@�\(OECD)�������̐l��1000�l������̌�����(1�T�ԕ���)�������B���{��1.18���ŁA���L�V�R�Ɏ����ŏ��Ȃ��A�}���[�V�A(3.25��)��C���h(1.27��)�ɂ��y�Ȃ��B�����̍��́A�I�~�N�������̗��s���ł��A���{�Ƃ͌��Ⴂ�̌��������{���Ă��邱�Ƃ����킩�肢�������邾�낤�B

�Ȃ��A�����Ȃ�̂��낤���B�ǔ��V����1��19���t�L���Ŋړc�ꔎ�E���M��w�����ɂ��u�����I�Ȗ�������܂����A�����������鐻���Ƃւ̎x�����������ׂ��v�Ƃ����ӌ����Љ�Ă���悤�ɐŋ��̓��������߂�_�������邪�A���{�̌��������A��i���ōŒ�x���Ȃ̂́A����Ȃ��Ƃł͐��������Ȃ��B

�����{�̌������̓}���[�V�A�ɋy���ғ������Ⴂ

���{�̌������́A���������ڕW���Ⴂ�B���݂̓��{��1��������̌����\�͖͂�38��5000�����B�����A���̐��̌��������{�����Ƃ��Ă��A�l��1000�l������3.06���ɂ������AOECD�����ł̓R�����r�A(1.73��)�A�|�[�����h(2.62��)�A�j���[�W�[�����h(2.7��)���������B����A�W�A�ł́A���܂��}���[�V�A�ɋy�Ȃ��B

���Ȃ݂ɁA��N8��27���ɂ�27��5680���̌��������{���Ă���B�f���^���̑嗬�s���o����������A�����̐����������Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�B

���{�̌����̐��͌����\�͂��Ⴂ���Ƃɉ����āA�ғ������Ⴂ���Ƃ���肾�B1��21���̌������́A�����\�͂�39���ɂ����Ȃ��B�N�������čł�����������������1��14���ł���21��7291���ŁA�ғ�����56�����B

���́A�����J���Ȃ������ӎu�������āA������}�����Ă����ƍl���Ă���B�����łȂ���A���{�̌����\�͂���i���Œ�x���Ƃ������������Ȃ��B�ő�̗��R�͊����ǖ@�̓��@�K��̑��݂��B

�����ǖ@�ł́A�@��̊����NJ��҂ɑ��āA�m���́u���@������ׂ����Ƃ��������邱�Ƃ��ł���v�Ƃ���B���̏�����̂ɁA���@�������Ɏ���Ŏ��S����A�m�����ӔC��Njy�����B���̌��ʁA�m���͑S�����҂���@������B�y�ǂŊ����͂������I�~�N�������ł��A�����A�S�����҂���@�������̂́A���̂��߂��B

�����ǖ@�́A�R�����⌋�j��O���ɂ����ė��@���ꂽ�B���������l�̊����҂��o��R���i�͑z��O���B���ׂĂ̊����҂�f�f���Ă��܂��A�����ɕa���͂����ς��ɂȂ�B�a����p�ӂ���̂͌��J�Ȃ̐ӔC���B�����炱���A�R���i���s�����A�uPCR�����𑝂₳�Ȃ����Ƃ��A�킪������Õ��Ȃ����R�v�Ƃ����������J��Ԃ����B

�����A���̒��x�̖�D��ł́A�R���i�����҂̑������u�}���v���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���ɁA�����͂������I�~�N�����������҂���@������A�@�������͔������Ȃ������B����ł͉@���������������A��Õ��뜜���ꂽ�B

���̒i�K�ŏ��߂āA�m�����������@�̕��j���ɘa���Ă��A�Ɛӂ����悤�ɂȂ����B�����A�����ɕa�����N�����邽�߁A�܂h�~�錾���o�����ƂƂȂ����B���ꂪ�A���{�ł͏����̊����҂ŎЉ��Ⴢ��Ă��܂����R���B���̍\�}�́A��1�g���獡��܂Ŋ�{�I�ɕς��Ȃ��B

�����ǖ@�̋������@�K�肱���A�킪���̊����Ǒ�̖����ے����Ă���B�Љ�̖h�u�̂��߂Ɋu����D�悵�A�����҂̌����⎡�Ñ̐��̋����͌y������B��������ɓ����ȉq���x�@�����ǂ����`���a�\�h�@�̉e�����c���Ă���B

�����{�łȂ������̗���ɗ��Ăΐ��E�ƌނ���

�R���i�͖��m�̊����ǂ��B�����ǖ@��2�ނ�5�ނ̂悤�Ȋ��m�̗ތ^�ɖ�����肠�Ă͂߂邱�ƂȂ��A����ɑ����A�����I�ȑΉ����Ƃ�˂Ȃ�Ȃ��B���̍ہA�d�v�Ȃ̂́A���{�łȂ��A�����̗���ɗ����Ƃ��B�����̗���ɗ��ĂA���E�ƌނ����c�_���\�ɂȂ�B

�R���i�p���f�~�b�N�ŁA���E�͔�ڐG����]�����B���̌��ʁA�ݑ�����}���������B�Ⴆ�A��N3���A�A�����J�H�i���i��(FDA)�́A�A�����J�E�L���A�w���X�Ђ��J����������Ō����ł���ȈՊj�_�����ɋً}�g�p����(EUA)��^�����B��t�̏���Ⳃ��s�v�ŁA���p���Ԃ͖�20���ŁAPCR�����Ƃ̗z����v����97�����B

���ĂŌ������𑝂₷���Ƃ��ł����̂́A���̂悤�Ȏ���ŊȒP�Ɏ��{�ł��錟�����J������A�I�����C���ōw���ł���悤�ɂȂ������炾�B���̂悤�Ȍ����L�b�g�̔z������A��Ãf�[�^�Ƃ��ė��p����܂ł́A�Љ�V�X�e�����A����2�N�Ԃ̎��s����̖��A�m�����ꂽ�B�����炱���A�o�C�f���哝�̂́A��N12���A�S�����ɖ����Ō������邱�Ƃ��ł���Ɛ錾���邱�Ƃ��ł����B

���{�͑ΏƓI���B�m���ɁA���i��Ë@�푍���@�\(PMDA)�́A�u�̊O�f�f�p���i�v�Ƃ���50��ނ̌����L�b�g�����F���Ă���B�����A���̂悤�Ȑf�f�L�b�g�́A��ǂŖ�t���Ζʔ̔����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��ڐG�Ƃ͒������B����ɁA������A�z���ɂȂ����ꍇ�A�����҂̈ӌ��Ƃ͖��W�ɁA�������@�������Ă��܂��B

�����{�͐��E����w�Ȃ���Ȃ�Ȃ�

�����́A�����Ɛ��E����w�ԕK�v������B���ẮA�������t�����p���A�I�~�N�������̗��s���ł��Љ�����p�����Ă���B1��12���A�A�����J�̃o�C�f���哝�̂́A�Ζʎ��Ƃ��p�������邽�߂ɁA�w�Z�����ɔz�t���錟���L�b�g��1000���lj�����Ɣ��\���Ă��邵�A�p�����{�́A1��17���A�R���i������̎���u�����A�����A���̏ꍇ�Ɍ���A�]����7������5���ԂɒZ�k�����B1��20���A�C�X���G���ł̓R���i�����҂ƐڐG���������́A�T2��A�R���������A�A�����m�F����Ƃ����������ŁA�u���𒆎~�����B

�J��Ԃ����A�킪���̃R���i��̊�{�I�p���͊Ԉ���Ă���B�ŗD�悷�ׂ��͍��Ƃ̖h�u�ł͂Ȃ��B�u�����������v�u���Â������v�u�Ƒ��ɂ��������Ȃ��v�Ȃǂ̍����̊�]�ɉ����邱�Ƃ��B���̂��߂ɁA���E���ōݑ���A�I�����C���f�ÁA�u���{�݂��������ꂽ�B���J�Ȃ���{��t��A���̂悤�ȃV�X�e�����������߂��Ƃ����b���Ǖ��ɂ��Ēm��Ȃ��B���̌��ʁA���{�̓R���i�f�Ñ̐��ő傫���o�x��Ă��܂����B

�ݓc���Y�͑��}�Ɋ����ǖ@���������ׂ����B���̍ۂ̃|�C���g�́A���Ƃ̌������������A���ԕa�@�ɖ�����芴���҂������t���邱�Ƃł͂Ȃ��B�����A���ÁA����Ɋu�����錠���Ȃǂ������ǖ@�ŕۏႷ�邱�Ƃ��B��������A�����������āA�����J�����i�ށB���E�́A�����̌��N�d�����т��A2�N�ԂŃR���i�����ς������B���̌��ʁA�I�~�N�������̗��s�ł��Љ�K����v���Ȃ��u�����v�Љ��z���グ���B���܂����A���E����w�˂Ȃ�Ȃ��B

|

�����B�ŐV���ȕψّ́u�X�e���X�I�~�N�����v�A�p�����������@1/24

�p���̕ی����S�ۏᒡ(UKHSA)��1��21���A�uBA.2�v�Ƃ��Ēm���A�ꕔ�̉Ȋw�҂��u�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂ�ł���V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̈�������Ă��邱�Ƃ\�����B

UKHSA��BA.2���u�������̕ψّ́v�Ɏw�肵���Əq�ׂĂ���B����́A�����̕�A���ɍ폜���ꂽUKHSA�̃c�C�[�g�𗠕t���铮�����B

�������A1��10���܂łɉp�����Ŋm�F���ꂽBA.2�̃T���v�����͂킸��53���ł���A�����_�ł͔��ɏ��Ȃ����Ƃ�UKHSA�͋������Ă���B

�ꕔ�̉Ȋw�҂́ABA.2��PCR�����Ŕ�������̂������`�q�\���������Ƃ𗝗R�ɂ��̈�����u�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂ�ł���B

�f���}�[�N�̕ی��ȎP���̌����@��Statens Serum Institut(SSI)�ɂ��ƁA�p���ł͂��̈���̊����Ґ��͂������������A�f���}�[�N�ł͐V�^�R���i�E�C���X�̊����҂̔����߂�(45��)��BA.2����߂Ă���A2021�N�̍ŏI�T��20������}�㏸���Ă���Ƃ����B

SSI�ɂ��ƁA�����̕��͂ł�BA.2�́A�I�~�N�����]������BA.1�Ɣ�r���ē��@�����ɍ��͂Ȃ��Ƃ������A���̈��킪�]�����������������͂������̂��ǂ����A���N�`���̌��ʂɉe����^������̂��ǂ����͊m�F���Ƃ����B

�܂��A�t�����X�A�C���h�A�m���E�F�[�̈ꕔ�ł�BA.2�����s���Ă���Ƃ̕��������ł���B

SSI�ɂ��ƁABA.2�͌���ł̓I�~�N�����̈���ɕ��ނ���Ă��邪�ABA.1�Ƃ̈�`�q�̈Ⴂ�͑傫���A���̍����A�d�Ǔx�⊴���͂Ȃǂ̋����̈Ⴂ�ɂȂ���\��������Ƃ����B�������A����𖾂炩�ɂ��邽�߂ɂ͂���Ȃ錤�����K�v���B

�܂��ABA.2�Ɋւ��Ă��u���N�`���̌��ʂ͊��҂ł���v��SSI�͕t���������B

BA.2�ɂ��ẮA�܂����𖾂ȕ����������A�ꕔ�̒n��ł��̈��킪���B���Ă���Ƃ�������ꂽ�؋��������ABA.2���Ɖu���������\�͂������̂��A�d�lj����₷���̂��ABA.1���������͂������̂��ȂǁA���̋����Ɋւ���f�[�^�͌����Ă���B

�I�~�N�����ɂ�3�̈���(BA.1�ABA.2�ABA.3)�����݂��邪�A�Ǘ�̂قƂ�ǂ�BA.1���B�u�������A�f���}�[�N�ł�BA.2���䓪���Ă��Ă���v��SSI�͌x�����Ă���A�p���A�m���E�F�[�A�X�E�F�[�f���ł����K�͂ł͂��邪�����X����������Əq�ׂĂ���B

|

�����������ҁA�T29���l�@���҂������@�V�^�R���i�@1/24

�����̐V�^�R���i�E�C���X�����҂�24���ߑO10�����݁A�N���[�Y�D�u�_�C�������h�E�v�����Z�X�v��D�҂��܂ߗv��218��1000�l�ƂȂ����B1�T�Ԃ̐V�K�����҂�29��5270�l�ŁA�O�T(11��8317�l)��2�D5�{�ɑ������B

�ψي��u�I�~�N�������v�̊g��ɔ����A�S���e�n�Ŋ����҂������B���҂�1�T�Ԃ�78�l�����A�v1��8522�l�ƂȂ����B

1�T�ԂɊm�F���ꂽ�V�K�����҂̓s���{���ʂł́A������5��5313�l�ōł������A���(3��9823�l)�A�_�ސ�(2��91�l)�ȂǂƑ������B��s���Ȃǂ�葁��9������܂h�~���d�_�[�u���K�p����Ă��鉫���8220�l�ŁA�������͑O�T(9666�l)����k�������B

���҂͍�N12���ȍ~�A1�T�ԓ�����10�l�����Ő��ڂ��Ă������A�O�T(30�l)���瑝���X���������Ă���B�S���Ŋm�F���ꂽ23�����_�̏d�ǎ҂�430�l�ŁA1�T�ԑO��235�l��1�D8�{�ɑ������B

|

���k�C�� �V�^�R���i 1�l���S �V����1589�l�����m�F �@1/24

�k�C���ł�24���A���킹��1589�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B

�����̈���̊����m�F��6��������1000�l���A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B�܂��A�D�y�s�͂���܂łɊ������m�F����Ă����A80��̒j��1�l��23���A�S���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̉���4��4979�l���܂މ���7��5006�l�A�S���Ȃ����l��1480�l�ƂȂ��Ă��܂��B

|

���V�^�R���i �k�C������1589�l�����m�F 1�l���S�@1/24

�k�C���ł�24���A�D�y�s�ōėz����48�l���܂�880�l�A���َs��38�l�A����s��32�l�A���M�s��17�l�A�Ύ�n����201�l�A���H�n����111�l�A�_�U�n����105�l�A�I�z�[�c�N�n����48�l�A�\���n����40�l�A��m�n����28�l�A�n���n����26�l�A��u�n���Ə@�J�n����16�l�A�����n����7�l�A�����n����6�l�A���G�n����4�l�A���n����3�l�A�O�R�n����1�l�A����ɁA�����u���̑��v�Ɣ��\�����A���O��5�l���܂�10�l�́A���킹��1589�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B�����̈���̊����m�F��6��������1000�l���A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B�܂��A�D�y�s�́A����܂łɊ������m�F����Ă���80��̒j��1�l��23���ɖS���Ȃ����Ɣ��\���܂����B����œ����̊����҂͎D�y�s�̂̂�4��4979�l���܂ނ̂�7��5006�l�ƂȂ�A�S���Ȃ����l��1480�l�ƂȂ�܂����B

�������������� ������10�l����

�I�z�[�c�N�C���ɂ��鏬�����������23���܂łɒ����⋳�璷�Ȃ�10�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B���ł́A�c��E�����悻70�l��Ώۂɂo�b�q������i�߂Ă��邽�߁A�����Ɩ����k�����Ă��܂��B������������ł́A����19������23���܂łɋv�ۍO�u�����⋳�璷�Ȃ�10�l�̊������m�F����A���͓Ǝ��ɃN���X�^�[�̔����\���܂����B10�l�͂�������y�ǂł��B�v�ے����͓��@���Ă��܂����A�a������I�����C���ŐE���ɑΉ��̎w�����o���Ă���Ƃ������Ƃł��B���ł́A�c�邷�ׂĂ̐E�����悻70�l��Ώۂɏ����o�b�q������i�߂Ă��܂��B���̂��߁A24����25���͒����W�ƐŖ��W�݂̂ɑ����Ɩ����k�����A���łɌ����ʼnA�����m�F����Ă���E���őΉ����Ă��܂��B������ł̓N���X�^�[�̔�����m�点��f����������A�h�앞�𒅂��E����������t�߂őҋ@���ė��������l������ɓ���Ȃ��悤�p�������肵�Ă��܂����B���ł͓��ʁA�A�����m�F���ꂽ�E���݂̂ŋƖ����s�����j�ŁA��������ۂ͎��O�ɖ���Ɋm�F���Ăق����Ƃ��Ă��܂��B���������̋v�ۍO�u�����́u���ׂĂ̐E�����N���X�^�[�������d���~�߁A�ҏȂ̂��ƂɊ�@�Ǘ��ӎ��̌������Ɗ����h�~��̓O���}��A�����̊F���܂̐M���ɓw�͂��܂��v�R�����g���Ă��܂��B

���w�W�ł݂铹��������

23�����_�̓����̊����ɂ��āA�V�^�R���i�E�C���X����������邽�߂̃��x�����ނ̎w�W�Ɋ�Â��Č��Ă����܂��B

���S��

�S���ł́A�a���g�p����22.7���A�d�ǎ҂̕a���g�p����0���A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���168.1�l�A�l��10���l������̗×{�Ґ���194.2�l�ƂȂ��Ă��܂��B���̂����A�a���g�p���́A�u0�v����u4�v��5�i�K�ɕ����ꂽ��̃��x���̂����A�u���x��2�v�̎w�W�ƂȂ��Ă���u20���v���Ă��܂��B�V�K�����Ґ��ƁA�×{�Ґ����u���x��2�v�̎w�W�������Ă��܂��B

���D�y�s

�D�y�s�����Ō��܂��ƁA�a���g�p����16.7���A�d�ǎ҂̕a���g�p����0���A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���246.4�l�A�l��10���l������̗×{�Ґ���269.6�l�ƂȂ��Ă��܂��B�V�K�����Ґ��ƁA�×{�Ґ��́u���x��2�v�̎w�W�������Ă��܂��B

���D�y�s�������n��

�D�y�s�������n��ł́A�a���g�p����25.3���A�d�ǎ҂̕a���g�p����0���A�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ���121.0�l�A�l��10���l������̗×{�Ґ���149.0�l�ƂȂ��Ă��܂��B�a���g�p���A�V�K�����Ґ��A�×{�Ґ��͂Ƃ��Ɂu���x��2�v�̎w�W�������Ă��܂��B

��

�l��10���l������̒���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͑O��1�T�ԂƔ�ׂāA�S���ł��悻3.4�{�A�D�y�s�ł��悻4�{�A�D�y�s�������n��ł��悻2.8�{�ɑ�����ȂNj}���Ȋ����g�傪�����Ă��܂��B���́A���̂܂܊����҂̋}���ȑ������������ꍇ�ɂ͈�Â��Ђ���������A�Љ�@�\�̈ێ��ɉe�����������肷�鋰�ꂪ����Ƃ��āA����21���A�����S��ő�̃��x�����u2�v�Ɉ����グ��ƂƂ��ɁA���{�ɑ��A�܂h�~���d�_�[�u��K�p����悤�v�����Ă��܂��B

|

���{���285�l�����@3���A��200�l���@�C����̈��H�X�ŃN���X�^�[�@1/24

�{�錧�Ɛ��s��23���A10�Ζ����`80��̒j��285�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B22�����32�l�����A3���A����200�l�����B�C����s�̎�ނ������H�X��23���܂ł�7�l�̊������m�F����A���̓N���X�^�[(�����ҏW�c)�����ƔF�肵���B

�V�K�����҂̓���͐��s185�l�A�Ί��s21�l�A����s12�l�A�ēc��10�l�ȂǁB�����_��163�l(57�E2��)�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B

�N���X�^�[�֘A�̊����҂͐��s�̌�y�{�݂�1�l����11�l�A�c�t����1�l����43�l�A���w�Z��3�l����9�l�A�ۈ�{�݂�10�l����21�l�ƂȂ����B

�ߌ�1�����_�̌����̗×{�҂�1262�l�B����͓��@72�l�A�h���×{619�l�A����×{323�l�ȂǁB�m�ەa��(510��)�g�p����14�E1���B��������\�a��(174��)�g�p����41�E4���ɏ㏸�����B��������Ì��͊m�ەa��(329��)��17�E6���A����\�a��(94��)��61�E7���B

�v�����҂�1��8090�l(���s��1��1254�l)�B1��6525�l���މ@�E�×{�����ƂȂ����B |

���Ȗ،� �V�^�R���i 1�l���S �V����422�l�����m�F �@1/24

�Ȗ،��ƉF�s�{�s�́A24���A�V���ɂ��킹��422�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�܂��A�Ȗ،��́A����21���Ɋ������m�F���ꂽ�Ƃ��Ĕ��\����2�l�ɂ��āA24���A���\����艺���܂����B����Ō����Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A�v��2��8�l�ɂȂ�܂����B���̂ق��Ȗ،��͐V���Ɋ���1�l�����S�����Ɣ��\���A�����Ŏ��S�����l��121�l�ɂȂ�܂����B

|

�������s �V�^�R���i 1�l���S 8503�l�����m�F ��T���j����2�{�� �@1/24

�����s����24���̊����m�F��8503�l��1�T�ԑO��2.3�{�ƂȂ�A���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ1�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B

�����s��24���A�s���ŐV���Ɂu10�Ζ����v����u100�Έȏ�v�܂ł̒j�����킹��8503�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B�ߋ��ő�������1�T�ԑO�̍���17����肳��ɂ��悻4800�l�����A2.3�{�̑����ŁA���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B���łɑ�5�g�̃s�[�N�������Ă���7���ԕ��ς�24�����_��8000�l����8585.3�l�ƂȂ�܂����B�O�̏T��2.6�{�ł��B

24���A�������m�F���ꂽ8503�l�̔N��ʂł�20�オ�ł�����2248�l�őS�̂�26.4���ł��B������30�オ1456�l�őS�̂�17.1���ł����B���̂ق�10�Ζ�����1068�l�őS�̂�12.6���A10�オ1001�l��11.8���ł��B10�Ζ�������30��܂ł��S�̂�7���߂����߂Ă��܂��B65�Έȏ�̍���҂�552�l�ł��B�܂�24���A�������m�F���ꂽ8503�l��4���]���3717�l�̓��N�`����2��ڎ킵�Ă��܂����B

����A�s�̊�ŏW�v����24�����_�̏d�ǂ̊��҂́A23�����1�l������12�l�ł����B�܂��s�͊������m�F���ꂽ80��̏���1�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B24�����_�œ����s���̕a���g�p����36.7���ƂȂ�܂����B23������1.4�|�C���g�㏸���Ă��܂��B�܂��d�NJ��җp�̕a���g�p����2.4���ł��B

|

�����m�� �V�^�R���i 3�l���S 2492�l�����m�F �@1/24

���m���͌����ŐV����2492�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�܂��L���s�́A22���̔��\�ɏd�����������Ƃ��āA���̓��̊����Ґ���1�l���Ȃ�192�l�ɒ���������23�����\���܂����B���̂��߈��m�����ł̊����m�F�͉���13��5981�l�ɂȂ�܂����B�����Ė��É��s�ƈ�{�s�͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��������3�l��22���܂łɎ��S�����Ɣ��\���܂����B���m�����Ŏ��S���������҂�1173�l�ɂȂ�܂����B

|

��1�T�O���1339�l���c�V�^�R���i ���m�̐V�K����2492�l�@1/24

���m���ł�24���A�V����2492�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��킩��܂����B���Ȃǂɂ��܂���1��24���́A�V����2492�l(�ėz��39�l)���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��킩��A���É��s��1023�l(�ėz��28�l)�A�L���s��134�l(�ėz��1�l)�A����s��134�l�A�L�c�s��81�l(�ėz��1�l)�A��{�s��69�l�A���̑��̎s����1051�l(�ėz��9�l)�ł��B���É��s�ł�2�l���S���Ȃ������Ƃ����\����Ă��܂��B

���m����1�T�ԑO�E1��17�����j���̐V�K�����Ґ���1153�l�ŁA1339�l�����܂����B1��23���܂ł�7���Ԃɂ�����1��������̕��ςł́A�V�K�����Ґ���2658.7�l�A���̂���70�Έȏオ135.3�l�A���@���Ґ���259.1�l�A�d�ǎҐ���2.1�l�ł��B1��16���܂ł�7���Ԃɂ�����1��������̕��ϗz�����́A14.1%�ł��B1��23�����_�ŁA���m���̃R���i��p�a���ɑ�����@�Ґ���353�l�ŁA�g�p����30.9���A�d�ǂ�3�l�A�����ǂ�96�l�A�y�ǁE���Ǐ�279�l�A����×{�҂�17069�l�ł��B

|

�����{ �V�^�R���i 1�l���S 4803�l�����m�F ���j�ł͍ő� �@1/24

���{��24���A�V����4803�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B

��T�̌��j����2549�l��傫������A���j���Ƃ��Ă͂���܂łōł������Ȃ�܂����B����ő��{���̊����҂̗v��26��7486�l�ƂȂ�܂����B�܂��A1�l�̎��S�����\����A���{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l��3079�l�ɂȂ�܂����B����A�d�ǎ҂̐l����23�����5�l�����āA28�l�ɂȂ�܂����B

|

���V�^�R���i�e�� �ۈ珊�₱�ǂ����̑S�ʋx��327���� �ߋ��ő� �@1/24

�V�^�R���i�E�C���X�Ɏq�ǂ���E�����������S�ʋx���ƂȂ����ۈ珊�Ȃǂ́A�����J���Ȃɂ��܂��ƍ���20���̎��_��27�̓s���{����327�����ƂȂ肱��܂łōł������Ȃ�܂����B

�����J���Ȃ��S������̕��܂Ƃ߂��Ƃ���ɂ��܂��ƁA�{�ݓ��Ŏq�ǂ���E�����������S�ʋx���ƂȂ����ۈ珊�₱�ǂ����͍���20���̎��_��27�̓s���{����327�����ɏ���Ă��܂��B

�O�̏T�̍���13���ɂ�14�̓s���{����86�����ł������A1�T�Ԃ�3�{�ȏ�ɂȂ��5�g�̂��Ȃ����������N9��2����185�����������ĉߋ��ő��ƂȂ�܂����B

�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��S�ʋx���̐��͍���6���ɂ�7�����ł�����2�T�Ԃŋ}���ɑ����Ă��āA�����̊g�傪�ۈ�̌���ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��Ă��܂��B

�����̔F�肱�ǂ��� ���������ŋx����

�����g�傪�������s�ł͐�T21���̎��_�ŕۈ珊�̂��悻7����1���x�����鎖�ԂƂȂ��Ă��܂��B24�����V���ɉ����̊������m�F���ꂽ�s���̕ۈ�{�݂ŕی�҂ɋ}����A���Ԃ𑁂߂Č}���ɗ��Ă��炤�ȂǑΉ��ɒǂ��܂����B

���悻200�l�̎q�ǂ����ʂ���� �s����̔F�肱�ǂ����u����c���ǂ�ۈ牀�v�ł�24���ߑO�A�ی�҂���̘A���ʼn������V�^�R���i�Ɋ������Ă������Ƃ�������܂����B���̂��ߒ��H��ɋx�������߁A�q�ǂ����}���ɗ��Ă��炤�悤�ی�҂Ƀ��[���ŘA�����܂����B�ی�҂����͎��X�ɖK��ĕۈ�m����ɂ��Đ����������Ǝq�ǂ���A��ċA��Ă��܂����B

���w�Z�ŋ��t�����Ă���Ƃ���40��̕�e�́u�Ζ���̊w�Z�ł��������L�����Ă���B�����Ɏ����b���Č}���ɂ������A�����g�傪��������ɑ�ςȂ��ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����S�z���v�Ƙb���Ă��܂����B

���ɂ��܂��ƁA�ی�҂̂��悻3������Â���A�ۈ�Ȃǂ̎d���Ɍg��邢����G�b�Z���V�������[�J�[���Ƃ������Ƃł��B���̉��ł͉����̃}�X�N���p�₨������̏��ł̂ق���_���Y�f�Z�x�̑��������ׂĂ̕����ɐݒu���Ċ��C�����܂߂ɂ���ȂǑ��O�ꂵ�Ă��܂����A�n��Ŋ������g�傷�钆�Ő�T�������̊�����������x���������肾�����Ƃ������Ƃł��B

�u����c���ǂ�ۈ牀�v�̍]��i���q�����́u�����^�C�~���O�ōēx�̋x���ɂȂ�炢�v���ł��B�ی�҂������₷���悤�ɂ��邱�Ƃƈ��S����邱�Ƃ̗����̂��߉����ł���̂����₢�����Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B

|

����������2013�l�����@6���A��2��l���@�V�^�R���i�@1/24

��������24���A�V����2013�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B6���A����2��l�����B���ǎ����̕ʂ̊����Ґ��́A�����s686�l�A�k��B�s295�l�A�v���Ďs115�l�A��917�l�B

|

�������ŕی����Ђ����u�A���Ȃ��v��Ë@�ւɑ��k�ŐV���ȕ��S�� �@1/24

�V�^�R���i�E�C���X�̊������}�g�傷�钆�A�����s�ł͊����҂ւ̘A���Ȃǂ��s���ی����̋Ɩ����Ђ������Ă��܂��B�s���̈�Ë@�ւɂ́u�ی�������A�����Ȃ��v�ȂǂƂ��āA�����҂�Ƒ�����Ή��𑊒k����d�b���������ł��āA�V���ȕ��S�ɂȂ��Ă��܂��B

�����s�ł́A�ی����������҂ƘA�����Ƃ�A���N��Ԃ̊m�F��×{��̈ē��Ȃǂ��s�����ƂɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ��낪�������}�g�傷�钆�A�����҂ւ̘A���Ȃǂ��s���ی����̋Ɩ����Ђ������Ă��āA�����s��t��ɂ��܂��ƁA�s���̈�Ë@�ւł́u�ی�������A�����Ȃ��A�ǂ��Ή����Ă������킩��Ȃ��v�ȂǂƊ����҂�Ƒ����瑊�k�̓d�b���������ł���Ƃ������Ƃł��B

���̂����A�������������̐f�Ï��ł́A��5�g��1���������������k�̓d�b���A��T�͑������ł��悻30���ɏ���Ă��āA���k�ɉ�������t�����N��Ԃ��ڂ����m�F������APCR������f�@�̓����������肷��ȂǁA�V���ȕ��S�ɂȂ��Ă��܂��B���̐f�Ï��ł́A���O�̘A���Ȃ��ɐf�Ï���K��Ĕ��M�₯��ӊ���i����l�������Ă���Ƃ������Ƃł��B

�f�Ï��̖��c�_����t�́u���܂��܂Ȗ₢���킹���E�����Ă��āA�R�[���Z���^�[�̂悤�ȏ�Ԃł��B����ɂ���āA�Ζʂł̐f�@�ɏ\���Ȏ��Ԃ��Ƃ�Ȃ��Ƃ����ɂ��Ȃ��Ă��܂��B������Ƃ����đ��k���t���Ȃ��킯�ɂ��������A���ɑ��Z�ɂȂ��Ă��܂��v�Ƙb���Ă��܂����B

|

�����[�����u15���{������܂h�~�K�p�̗v���v����������� �@1/24

�V�^�R���i�̊������������钆�A���{�͂܂h�~���d�_�[�u�̓K�p����3�{���Ȃǂɂ��g�傷����j�ł��B���슯�[�����͌����_�őS����15���{������d�_�[�u�K�p�̗v�����������Ƃ��������ŁA���₩�ɔ��f����l���������܂����B

�V�^�R���i�̊����̋}�g�傪�������A���A���ɁA���s�̊�3�{���̂ق��A�k�C����É����Ȃǂ��܂h�~���d�_�[�u�̓K�p��v�����A���{�͗v���̂����������̂ɓK�p���g�傷����j�ł��B

���슯�[�����́A�ߑO�̋L�҉�Łu�����_�ŁA�k�C���A�X�A�����A�ȖA���A�É��A�ΐ�A���A���s�A���ɁA���R�A�����A�啪�A����A��������15���{������v�������Ă���v�Ɩ��炩�ɂ��܂����B

���̂����Ŏ����̂���̗v�����āA���₩�ɔ��f����l���������܂����B

�܂�����̑�ɂ��āu�ݑ�A�h���×{���܂߈�Ò̐��̊g�[��}��ƂƂ��Ƀ��N�`���⎡�Ö�Ƃ������\�h���瑁�����Â̗�����������Ă������Ƃ��d�v���v�Əq�ׂ܂����B

����d�_�[�u��K�p���A����31���܂ł̊���������������j�̉���A�R���A�L����3���ɂ��āA���슯�[�����́A����ł͕a���g�p����6����ƂȂ��Ă���ȂǂƂ��Ĉ��������������Ă����K�v������Ƃ����F���������܂����B

�܂����������A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g�����24���ߑO�A�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�����ɗv�����܂����B

|

���܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�g�� ���{ 25���ɐ�������� �@1/24

�V�^�R���i����߂���A���{�͂܂h�~���d�_�[�u�̓K�p����3�{���╟�����Ȃǂɂ��g�傷����j�ŁA24���A�ݓc������b���W�t���Ƌl�߂̒������s���A25���ɐ��ƂɎ����������Ő����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

�V�^�R���i�̐V���Ȋ����҂́A23���܂�2���A���őS����5���l���A�e�n�ŕa���̎g�p�����㏸���Ă��܂��B

�����������A���A���ɁA���s�̊�3�{���Ȃǂ���T�A���{�ɂ܂h�~���d�_�[�u�̓K�p��v�������̂ɑ����A22���ɂ͉��R�����v���������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B

����ɋ�B�̕����A����A�啪��3���ȂǁA�����̎����̂��v����������ƂȂ��Ă��܂��B

�ݓc������b��23���A�㓡�����J����b��R�ېV�^�R���i���S����b��W�t���Ɖ�k���A�����̂���̗v���̓����܂��A����̑Ή������c���܂����B

���{�͗v���������������̂ɑ��Ă͏d�_�[�u��K�p������j�ŁA24�����ݓc������b���W�t���Ƌl�߂̒������s���A25���A���ƂɎ����������Ő����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

�܂��d�_�[�u��K�p���Ă��鉫��A�R���A�L����3���ɂ��Ă������Ȃǂ��l�����A����31���܂łƂȂ��Ă���������������邱�Ƃ��Č��肷����j�ł��B

����A�I�~�N�������̊����g����Č㓡��b�́A���݁A�ŒZ��6���ڂɉ��������A�Z���ڐG�҂ƂȂ����u�G�b�Z���V�������[�J�[�v�̎���Ȃǂł̑ҋ@���Ԃɂ��āA�K�v�ɉ����Č���������������l���������܂����B

���{�̓I�~�N�������̓����܂��A���������A�Љ�@�\���ێ����Ȃ��犴���g��h�~��}��A�o�ςւ̉e�����ŏ����ɂƂǂ߂����l���ł��B

|

���J�i�_�A�I�~�N�������s�s�[�N�A�E�g���@���@�Ґ��Ȃ��}���@1/24

�J�i�_�A�M���{�̃e���T�E�^�����O�q���ǒ���21���A�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��I�~�N�����̗��s���s�[�N��ł����\��������������������Ƃ������A���@�Ґ��͈ˑR�Ƃ��ċ}�����Ă���A�a�@�ɋ������ׂ��������Ă���Əq�ׂ��B

�����O�ɂ́A�J�i�_�̐l���̂��悻61�����߂�I���^���I�B�ƃP�x�b�N�B�̓��ǎ҂��A�I�~�N�������s�̍ň����͋߂��I���\��������Ƃ̌����������Ă���B

�^�����͋L�҉�ŁA1��������̐V�K�����Ґ����O�T���28����������Ȃǁu�S�����x���ł͊������s�[�N��ł������Ƃ����������I�Ȓ�����v�Ǝw�E�B�u�������A���@�Ґ���W�����Î��̊��Ґ��͈ˑR�Ƃ��ċ}���ɑ������Ă���A�S���̕a�@�̑����ɂ͋������ׂ��������Ă�v�Ƃ����B

�^�����ɂ��ƁA�ߋ�1�T�Ԃ�1��������̓��@�Ґ��͕���1���l�ȏ�ƁA�ߋ��̊����g��̃s�[�N�����������Ă���B

|

���I�~�N�����������߂��s�[�N�ɒB���飂ƃt�@�E�`���@1/24

�č����A�����M�[�����nj�����(NIAID)�̃t�@�E�`�����͐V�^�R���i�E�C���X�ɂ��Ĥ�I�~�N�����ψي��ɂ��L�^�I�Ȋ����ҥ���@�҂̑������߂��s�[�N�ɒB����Ƃ̊y�ϓI�Ȍ������������B���������y�[�X�͒n��ňقȂ褈�l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��Ă���B

�o�C�f���哝�̂̎�Ȉ�Ìږ�߂�t�@�E�`����23�����ߐM�͋֕�����������_�ł͐����������Ɍ������Ă���ƌ����飂�ABC�̔ԑg�Řb�����B

��A�t���J���a���Ȃǂł̃I�~�N�������̋O�ՂƓ��l��č��̖k�����ƒ������Ŋ����҂���}���Ɍ������n�߂Ă��飂Ɠ����͎w�E�B���Ȃ������Ґ����������Ă���암�Ɛ��������l�̌o�H�����ǂ錩�ʂ�����������y�[�X�̓��N�`���ڎ헦�ō��E�����ƌ�����B

|

���I�~�N�������g��A���@�Ґ��͌��������ĂŐ[���ȉe������ �@1/24

�č���22���A�V�^�R���i�E�C���X�����ɂ����@�Ґ���7���ԕ��ς�15��8788�l�ƂȂ�A2���A���Ō��������B�����Ȃ����炩�ɂ����B�܂��S���̐V�K���@���Ґ����������Ă���B

�����ꕔ�̏B�ł̓I�~�N�������̊����g��ɂ��e�����[�������A�����ɂ�鎩��×{�҂����S���l�ɒB���Ă���B���������ǂ�1����{�Ɏ��{���������ɂ��A�V�^�R���i�ւ̊������A�����̏Ǐ�����l�̊ŕa�Ŏd�����ł��Ȃ��Ƃ����Ґ��͖�880���l�������B���ǂ�2020�N���ɓ��l�̒������J�n���Ĉȍ~�ōł������A����܂ł̋L�^�ł���21�N1����660���l��啝�ɏ������B

���B�ł̓I�~�N�������̊����̔g���s�[�N���z�����������A�ꕔ���{�͓��퐶���Ɋ֘A����K�����ɘa���n�߂Ă���B�A�C�������h�ł�22���A�ڋq�Ƃ̉c�Ǝ��Ԃ��p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)�ȑO�ɖ߂����Ƃ��F�߂�ꂽ�ق��A�\�[�V�����f�B�X�^���X(�Љ�I����)�̈ێ��Ɋւ���K�����P�p�B�����O�̃C�x���g�ɂ��Ă�����l���݂͐��Ȃ��ȂǁA���O�q���ʂ̂قƂ�ǂ̋K�����������ꂽ�B

�t�����X�ł͗����ɂ��I�t�B�X�Ζ��𑝂₷���Ƃ�A�i�C�g�N���u�̉c�ƍĊJ��F�߂�ɘa�����{��������A�V�^�R���i���N�`���̐ڎ�Ɋւ���V���Ȗ@����24������{�s����A���ڎ�҂�ΏۂɐV���ȋK�����u������B�����ł�22���̊����Ґ����ߋ��ō�������38��9320�l�ɒB�������A�W�����Î�(ICU)�Ŏ��Â��Ă���R���i���Ґ���1�T�ԑO�Ɣ�ׂ�3���������Ă���B |

���V�^�R���i�A���B�Ńp���f�~�b�N�������@WHO�����������@1/24

���E�ی��@��(WHO)�̃N���[�Q���B�n�掖���ǒ���23���AAFP�ʐM�̃C���^�r���[�ɉ����A�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v���҈Ђ�U�邤���B�ŁA�p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)�������Ɍ������\��������Ƃ��錩�����������B

�I�~�N�������̗��s���߂�����A�u���N�`���ڎ�A�����ɂ��Ɖu�l���A�܂������҂���������G�߂��}���邱�ƂŁA���T�ԁA�܂��͉��J���ԁA�L�͈͂ŖƉu���l�����ꂽ��ԂɂȂ�v�Ǝ咣�B�܂��A���B�ł�3���܂łɑS�l����60���������Ɋ�������\���ɂ����y�����B

�I�~�N���������߂����ẮA���N�`���ڎ�ς݂ł���Εψي��u�f���^���v�����y�ǂōςތX��������ƁA�����̌����ŕ���Ă���B����ɂ��V�^�R���i���G�ߐ��C���t���G���U�̂悤�ɑΏ��\�ȕa�C�ւƈʒu�t�����ς��Ƃ������҂����Ă���B

�N���[�Q���́u(�Ώ��\�ȕa�C�Ƃ�)�ǂ̂悤�ȏǏ\��邩��\���ł���Ƃ����Ӗ��B����܂ʼn��x���V�^�R���i�ɋ�������Ă����̂ŁA(��������)�\���ɋC��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƒ��ӊ��N�����B�@ |

���C�O�ŐV���ȕψّ̃X�e���X�I�~�N���������I�Ǐ�ƃ��N�`������ �@1/24

1��21���C�M���X�̕ی����S�ۏᒡ�͈ꕔ�̉Ȋw�҂�BA.2���u�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂ�ł���V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̈�������Ă��邱�Ƃ\���܂����B�u�X�e���X�I�~�N�����v�Ƃ͂ǂ�ȃE�B���X�Ȃ̂ł��傤���B�Ǐ�͂ǂ�ȏǏ�Ń��N�`���͌��ʂ�����̂ł��傤���H

�u���B�ŐV���ȕψّ̃X�e���X�I�~�N��������

�I�~�N���������^BA.2�ŁAPCR�Ō��o���ɂ������ł��邱�Ƃ���X�e���X�I�~�N�����ƌĂ�A�f���}�[�N�ł̓I�~�N����������u������肻���ł��B�ψىӏ����]���̃I�~�N�������Ƃ��Ȃ�قȂ��Ă���A�d�lj����X�N�͂܂��s���v

BA.2�͌���ł̓I�~�N�����̈���ɕ��ނ���Ă���BA.1�Ƃ̈�`�q�̈Ⴂ�͑傫���d�Ǔx�⊴���͂Ȃǂ̋����̈Ⴂ�ɂȂ���\��������Ǝw�E���Ă��܂��B�܂�PCR�ɂ��������Ȃ��P�[�X������̂ł��傤���H������BA.2�Ɋւ��Ă��u���N�`���̌��ʂ͊��҂ł���v�Ƃ��Ă��܂��B

�ی����S�ۏᒡ�ł�BA.2���u�������̕ψّ́v�Ɏw�肵�Ă���悤�ł���1��10���܂łɉp�����Ŋm�F���ꂽBA.2�̃T���v�����͂킸��53���ɂƂǂ܂��Ă���悤�ł��B�����_�ł͔��ɏ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�@ |

|

�@

�@ |

������{�̓R���i�ł��܂Ŏ��s���J��Ԃ��̂�� �@1/25

�V�^�R���i�E�C���X�̊������Ăъg�債�A�u�܂h�~���d�_�[�u�v���e�n�ɓK�p���ꂽ�B��t�̑�a�c�����́u�V�K�����҂�}���邽�߂ɐl�X�̕�炵���]���ɂ���͖̂{���]�|���B�R���i���Ƃ͍Ăю��s���J��Ԃ����ƂɂȂ�v�Ƃ����\�\�B

���R���i���Ƃ����o���Ă������|���痣���ׂ�

���{�͊֓��Ⓦ�C�Ȃ�16�s���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v�o���܂����B25���ɂ͖k�C������A���s�A���ɂ̊�3�{���Ȃnjv18���{���������錩���݂ł��B

���H�X�̎��Z�c�Ƃ�u�l�������v�����߁A��炵��o�ς��Ăя������n�߂܂����BWHO���n�q�K�����u�I�~�N�������ł͎��{���鉿�l���Ȃ��A�o�ϓI�E�Љ�I�ȕ��S���e���ɋ�����v�𗝗R�ɓP�p�����ɂ�������炸�ł�(��1)�B

���Ƃ����S�ɂȂ��ē��{�ōs���Ă����u���l�v�Ɓu���N�`���ڎ�v�ɕ����R���i��̃}�l�W�����g���s���A�I�~�N�������ɂ���ČJ��Ԃ���A���߂đN���ɂȂ�܂����B

���s�̌����͖��m�ł��B��͐V�KPCR�z���Ґ�(�����Ґ�)�ɍS�D���A�V�^�R���i����ŁE��݃E�C���X�������ɂ�������炸�A��̊�{�I�ȓ��e�����������Ƃ�ӂ������߂ł��B

�g����̉ʂĂ�2�ނ̂܂܁u��҂͌��������ɐf�f�v�Ɛ��Ƃ����������n�߂����ߌ���͖������J�I�X��ԂɊׂ��Ă��܂��B�h�앞�͕K�v�Ȃ�ł��傤���B��҂��ĉ��˂܂łł��傤���B�ӂ��肵�Ă��܂�(��2)�B

���ہA�u�d�_�[�u�v�̌��ʂɑ��Ď����̂̃g�b�v����͂��̌��ʂ��^�⎋���鐺���オ�蔻�f������Ă��܂��B�ޗnj��̍r�䐳��m���́u�܂h�~���d�_�[�u��ً}���Ԑ錾�͌��ʂ��Ȃ��v�Ɩ��m�ɕ\�����d�_�[�u��v�����܂���ł���(��3)�B

���łɏd�_�[�u�����{���Ă���n���ł͐l���}���ɂ��o�ϓI���������債�Ă��܂��̂�(��4)�A�s����������邽�߂Ɍ�����ÂɊώ@����Γ��R������锻�f�ł��B�����g��̋��|�Ɏx�z����钆�ł��Ȃ��ꂽ�A���������E�C�̂���K�Ȕ������ƌ�����ł��傤�B

�������ƐV�^�R���i�̕t��������2�N�ȏ�ɂȂ�A�K����������G�{�����݂̒v�����̍����E�C���X�ł͂Ȃ��A��N���炳��Ɏ�ʼn����ď�݃E�C���X�ɕω����Ă������Ƃ��ώ@����Ă��܂��B

�ɂ�������炸�����҂������邽�тɔ��o�����ً}���Ԑ錾��d�_�[�u�ŁA�������͕�炵��o�ς����댯�����������Ă��܂����B�{���̓R���i���Ƃ����̂��Ƃ𖾝��ɕ��͂��ĎЉ�s��������������ׂ��Ȃ̂ł����A���{�ł͎��������g���I�������Ȃ��Ɛ�����d���ȂǕ�炵�����ł����邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��ł��B

�����s�s�[�N���߂�������̃f�[�^

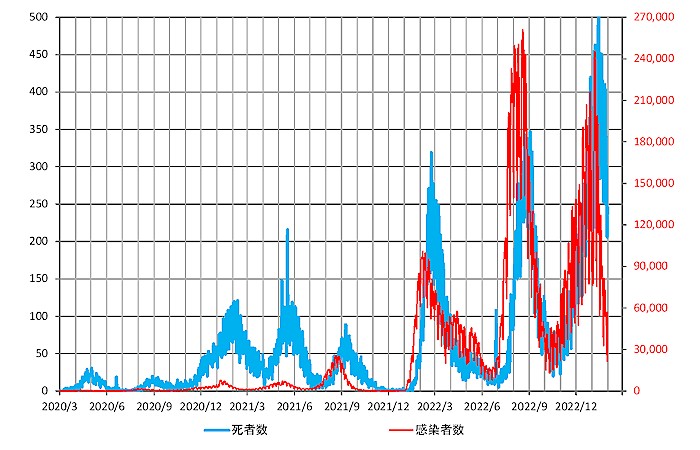

�����ŐV�^�R���i�E�C���X(�I�~�N������)���m�F����Ă������2�J���o�߂��܂��B�ǂ����������̂��̂������̂��A�L���ɐV�������ꌧ���ł̊�����U��Ԃ��Ă݂܂��傤�B

2022�N�N�n����̗��s�́A���ꌧ�ɂƂ��ĉߋ��ő�̂��̂ł����B���ꌧ�̔��\�����ɂ��ƁA������52�l�����������m�F���A15���ɂ͉ߋ��ő���1��1829�l�ɂ܂ŋ}�����܂����B���݂�1000�l�ȏオ�z���ɂȂ��Ă��܂����A�s�[�N�͉߂�����܂��B

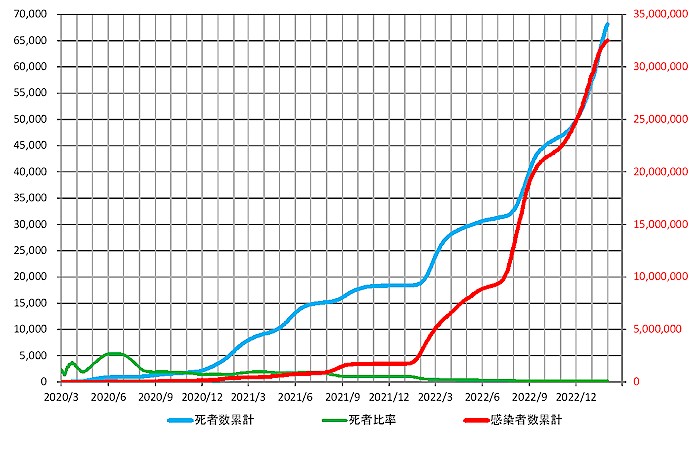

���S�Ґ��͂ǂ��ł��傤���B11��12���̔��\�ȍ~��1��22���̔��\(399���)�܂Ń[���������܂����B1��24�����_�̏d�ǎҐ���5�l�A�����ǂ�251�l�ƂȂ��Ă��܂�(��5)�B

�S���W�v������ƁA�m�F���ꂽ�z���Ґ���1��5���l�����������܂������A���S�҂�1��10�l�O��Ő��ڂ��Ă��܂��B�ǂ̓s���{��������Ɠ����o�߂����ǂ�ł��傤�B1�̌���1�l�̎��S�҂����邩���Ȃ����ł��B

�I�~�N�������̖��Ǐ�҂�90���ȏ�ɂ̂ڂ�܂��B���Ƃ��ƃf���^���ł��A�p���I��7�`8�������Ǐ�ł����B�z���Ґ����ǂ�Ȃɑ����Ă��u���Ǐ�v�Ȃ�J�[�ł�����܂���B

���̗z���Ґ��̑����ƁA�d�lj��⎀�S��Q�̘���������́u�����N��v�A�C�O�ł́udecoupling�v(�f�J�b�v�����O�A��A��)�ƌĂ�܂��B���{�ł͍ŏ�����ώ@����Ă��āA�f���^���̊������L���������ɂ���ɖ��m�ɂȂ��Ă��܂����B

�������������Ƃ́A�݂Ȃ������̂Ƃ��胁�f�B�A�͕܂���B

����łȂ̂͐��E�I�ɓ��l�A���{�́u�����g�ȉ��v

���̌��ۂ́A�I�~�N���������ŏ��ɔ������ꂽ��A�t���J�̗��s�ł������ł��B��A�t���J�ł͍ő�̗z���Ґ����L�^���܂������A���Ƀs�[�N�͉߂��Ă��܂��B�s�[�N���s�������オ��A3�`4�T�Ԃقǂŗ��������܂���(��6)�B

���S�Ґ��͂�����(�}�\3)�ł��B�f���^���ɔ�ׂĂ͂邩�ɏ��Ȃ���Q�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B����Ŋώ@����Ă��邱�ƂƓ����ł��B

���x�͐��E�Ɠ��{�̔�Q�̎��Ԃł���100���l������̎��S�Ґ����r���Ă݂܂��傤�B���{�̏ꍇ�́u�R���i�����s���͂��߂��ŏ�����v���E�̗��s�ɔ�ׂ�Ɓu�����g�v�ł��B

���݂̗��s�́A���E��r�ł̓O���t��͎R���`���ł��Ȃ��قǏ����ł���(Our World in Data)�B���N�`��4��ڐڎ�������Ȃ��Ă���C�X���G���ł͗z���Ґ����������n�߂Ă��܂��B

�����Ƃƒn�������̂ɂ�閳�Ӗ��Ȗh���

���̐V�^�R���i�E�C���X���I�~�N�����������̂��s���Ȗ��m�̃E�C���X�ł͂���܂���B���{�Ŋώ@����Ă������ۂ͈ȉ��ł��B

1�D�V�^�R���i�E�C���X�̐V�K�z���Ґ��⎀�S�Ґ��͐��E�I�ɂ݂čŏ�����u�����g�v�������B

2�D�V�K�z���Ґ��Ǝ��S�Ґ��́A�f���^������A�����Ȃ����Ƃ����m�ɂȂ�u�����N��v���N�����Ă���B�I�~�N�������ł͂���ɂ��ꂪ�����ɂȂ�A����ł͎��S�҂͂قڃ[���������B���̌X���͐��E�I�Ȃ��̂ł���B

3�D���N�`���ڎ��p��ɂ����Ȃ��Ă��A�z���Ґ��͑�������B

4�D�E�C���X�̎�ʼn��ɂ���ă��N�`���̕K�v�����}���Ɏ����Ă���B�s�v��PCR�ǐՂƔZ���ڐG�Ҕr���ɂ���ĎЉ�����J��Ԃ���Ă����B�S�����Ɍ����ƃ��N�`���ڎ���w���������Ƃ���̕������n�߂��B

5�D�s�p�ӂȎЉ�l�����������{�o�ς͎��ł��Ă���B���E�ɔ�ׂĕ������x��Ђǂ����Â����Ă���B

�����ŋ������Ă����������Ƃ�����܂��B����́A�������������ׂ��͐V�^�R���i�����A�o�ς̒���ɂ���炵�����������Ƃ��������ł��B

������㎁(�݂��ً�s �`�[�t�}�[�P�b�g�E�G�R�m�~�X�g)�̓R���i��Ƃ��Ă̋K���������ǂꂾ����Ƃ�ƌv�ɉe�����y�ڂ����A�v���W�f���g�I�����C���̋L���u�w�ڐ�̐��_�ɂ͋t�炦�Ȃ��x�ݓc�������R���i�K���ɓ˂�����g�ߌ��I�Ȍ����h�v�Ŗ��m�Ɏw�E���܂���(��7)�B

�V�^�R���i��}�����ނ��߂ɘA������鎩�l��K���ɂ���āA�o�ς͈����������ł��B���{�̏ꍇ�̓R���i�ȑO���璷���I�ɒ�����Ă��܂�������A���E�ɔ�ׂĂ��[���ł��B���ꂪ�������̌ٗp�⋋���A���X�̕�炵�ɔ��f����Ă��܂��B

���l�X�̋��|���א��҂��ޏk�����鈫�z��

�`���ŁA�d�_�[�u�̌��ʂ��^�⎋���A�v���̌������\�������ޗnj��m���́u�E�C�̂��锭���v���Љ�܂����B

�Ȃ��u�E�C���v��v���Ƃ����ƁA�V�^�R���i���قƂ�ǖ��Q�ł���A��݂�����̂ɂȂ��Ă��u�R���i�͂����܂Ŋ������ׂ��v�Ƃ����ԈႦ���F���������̊Ԃ��略�@�ӂ����傭����Ȃ�����ł��B�Ƃɂ����ǂ�Ȃ��̂ł��R���i�̓_���ȂƂ����ӎ��ł��B

�ݓc���Y�́u��肷���̂ق����܂��v�Əq�ׂ�ȂǁA�I�~�N���������m�F����Ĉȍ~�A���ۑ����������Ȃǂ������ʁA���t�x�����͐�����������ߋ��ō��ƂȂ�܂����B�܂h�~�d�_�[�u�̓K�p�����̉������ł��B

1��23���ɓ��J�[���ꂽ���ꌧ����s���I��7���̎Q�@�I�ȂǁA���N�͏d��ȑI�����߂��뉟���ł��B�����͋��|�ƕs���ɂ����Ȃ܂ꑱ���鐢�_�̐��������Ė����ł��܂���B

�܂��A�������̈ӎ���ς��Ȃ���Ȃ�܂���B�O�q�̓������̔��������A�u�o�ςɗ^����_���[�W���N���[�Y�A�b�v����Ă���w���߂��̕����܂��x�Ƃ������݂̃R���i��̊�{�p���v���C������Ă������Ƃł��傤�B

���������u�R���i�͂����܂Ŋ������ׂ��v�Ƃ����F�����A���E����{�Ŋm�F���ꂽ�f�[�^����ɁA�������̈ӎ����A�b�v�f�[�g���Ă����Ȃ���Όo�ς���炵���悭�Ȃ�܂���B

������ŏ�����������āA���܂��Ɏ��l�ƃ��N�`����ӓ|�𑱂��Ă���̂��A�R���i���Ƃł��B�R���i�̊����g�哖������p������Ă���}�l�W�����g���s�̖{���Ɛl�Ђ̌������ƌ�����ł��傤�B���܂Ŋ����g��Ƃ��Z���ڐG�Ȃ�Č����Ă���̂ł��傤�B�{���Ȃ�R���i�̂���Ȃ��ŕω����A�h�o�C�X����̂́A���Ƃ̎d���̂͂��ł����B

���q���Ƀ��N�`���͕K�v�Ȃ̂�

���Ƃ̃}�l�W�����g�̎��s�́A���_�ȍs���ɂ��Ȃ����Ă��܂��B���Ǐ�҂�y�ǎ҂����|�I�����ł���ɂ�������炸�APCR�����ƔZ���ڐG�҂̒ǐՂ�ی����͋������A�@�\�s�S�Ɋׂ��Ă܂��B���{�o�ϐV���́u�Z���ڐG180���l���Z�A�Љ�@�\�Ɏx��@�l��s���[���Ɂv�Ƃ����L���ŁA���̌����Ă��܂�(��8)�B

�q�������ɂ����e�����o�Ă��܂��B

���͍ŋ߁A�N���j�b�N��K�ꂽ���q����u�搶�A�����āB�w�Z�̂ǂ����ɗz���ɂȂ����q���o�āA�x�Z�ɂȂ����������ł��B���낢��Ȋy���݂ɂ��Ă����Â������S���L�����Z���B���̂��q��������Ǐ�݂����Ȃ�ł��B���̂��߂̋x�Z�Ȃ�ł����v�Ǝ��₳��܂����B

���́u��݃E�C���X�����_�ɒ��ׂ邩�炾�Ǝv���܂��v�Ɠ�����̂��������ς��ł����B

���鏬���Ȃɋ߂�����u�Ƃɂ����s�����ʓ|�ł��B���Ǐ�̎q���ł��z�����Ɛ\��������A�Z���ڐG���u��������B�Ƃɂ������Ӗ��Ȃ��Ƃ̘A���ł��v�Ƌ����Ă���܂����B

�u�R���i�͂Ƃɂ�������������_���A����������I���Ǝv���Ă���e�䂳�����Ǝv���܂��B��`�qRNA���N�`�����������ǂ����A�q�����R���i�ŏd�lj����邩�ǂ����Ȃ�Ċᒆ�ɂȂ��Ǝv���܂��B�Ƃɂ����ł��Ȃ��ẮA�Ƃ����e�䂳���Ǝv���܂��v

�����A�E�C���X�������ǂ������ł͂Ȃ����E�ɂȂ��Ă��܂��B�K�v����L�������Ȃ��Ă��ڎ킷��Ƃ�����ÉȊw�������َ����̐��_�_�ł��B���܂��������̈�`�qRNA���N�`�����{���ɕK�v�Ȃ̂��A�f�����b�g���郁���b�g�͂���̂���Âɍl����K�v��������܂��B

�قƂ�ǖ��Q�ȃE�C���X�ŁA�O�o���T������A�x�Z�����肷��̂��i���Z���X�ł��B

�܂h�~�d�_�[�u�̍��ւ̗v���ɐT�d�Ȏp���������Ă��錧������܂��B���h�Ȕ��f���Ǝv���܂��B

2�N�O����J��L�����Ă������̂��i���ɑ����Γ��{�͎��ł��܂��B�ނ炪�A�܂h�~�d�_�[�u����������܂ꂵ�Ȃ����Ƃ���]�ɂȂ���܂��B

�����ꂩ�玄���������ׂ�����

����܂Ō��Ă����悤�ɁA�R���i���Ƃ̃}�l�W�����g�̎��s�́A�������ɋ��|�S�������A���l��K���ɂ���Čo�ς���������ɗ₦���܂��܂����B

�f���^���ȍ~�A�����Ґ��Ǝ��Ґ��́u�����N��v(���邢��decoupling�A��A��)���N���ɂȂ����ɂ�������炸�A��̃A�b�v�f�[�g��ӂ��Ă��܂����B

�ł͎������͂��̕s�𗝂ɂǂ����������������̂ł��傤���B

����́A���������ŗ��E���Ă����ق�����܂���B��ÂɁA�m�F���ꂽ�f�[�^����Ɏ��������ӎ����A�b�v�f�[�g���Ă������Ƃ��d�v���Ǝv���܂��B

���͊��҂����߂āA�I�~�N�������̊����g�傪�u�Ō�̕s�𗝁v�ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B�����m�F�҂��}�g�傷��قǔ�Q�Ƃ́u�����N��v��udecoupling�v�𑽂��̐l�����A���Ȋώ@����鎖���Ƃ��ċ����F������ƍl���Ă��邩��ł��B

�������̃R�������J�n����2�N�O�́A���Ƃƃ��f�B�A���y���~��̉J���~�点��^���Èł̂Ȃ��u������m�点�Ċ�]�̓�����������Ȃ��Ắv�Ǝv���Ă��܂����B���ł͊��҂���Ƃ̉�b��E�F�u��̂��܂��܂ȃR�����g��q������ɂ�A���{�̕��X�̓��@�͂�d�����ƈȏ�ɐM�����ėǂ��Ɗm�M����悤�ɂȂ�܂����B

�u�R���i�͏I������B�ǂ���ł������v�Ƃ������Ƃ̔F�����d�v�ł��B���́A���̌�N���邾�낤���Ƃ�\�z����2020�N6���Ɂu���{�̃R���i�E�C���X�͏I������B�������ɂł悤�v�Ƃ����L���������܂���(��9)�B

�L���̍Ō�ɂ́u�����������́A������w�Ԃ��߂ɑ�ςȋ�J�Ǝ؋������Ă��܂����B�����̔��ƌo�ς̔�����₷���߂ɍ������s�ɂł����悤�B�o����ς�ŁA�V�������ɂł悤�v�Ƃ��Ă��܂��B

�u�v�͕��ׂ��Ђ������瓯���悤�ȕ��ׂ��Ђ��Ȃ��čςƂ��������̂��Ƃ��B�}�W�b�N�̃^�l�Ƃ����̂̓V���v���Ȃ��̂��v�Ƃ����`�����Ă��܂����B�}�W�b�N�̃^�l�͂��̌�A�����w�������⍑����`�w�������ɂ���Ė��炩�ɂ������܂�(��10�A11)�B

���p���f�~�b�N�����̏I���_�͂�����������Ă���

���̌�A�������͎��ۂ̌o����ʂ��Ċw��ł��܂����B���łɐ����̊�@���������R���i���s���̂��I�����Ă���Ƃ������Ƃł��B��݃E�C���X�𑽐����o���Ă����̈Ӗ�������܂���B���܂��ܗz���ɂȂ����l��f�߂���炵���Ӗ����������܂���B

�Ƃ��Ƃ������s�́u�Z���ڐG�҂ɂ͎����ŘA���v�ɂȂ�܂����B�ی����E������̂���܂ł̋�J�͂Ȃ����̂ł��傤�H(��12)

���N�`�����ڎ킵�����l�͐ڎ킷��Ηǂ����A����p���Ђǂ������l�͔����Ă������B�ڎ킵�Ȃ������l�͂��Ȃ��ł��܂��Ηǂ����A�E�C���X��Q�������ŕK�v�Ȃ��l�X�͐ڎ킵�Ȃ��Ă悢�Ǝv���Ă��܂��B

�E�C���X�����������}�ɕω����邱�Ƃ͂���܂���B�`���̍��۔�r�O���t�������ɂȂ��Ă݂Ă��������B�ȑO����ώ@����Ă����u�����N��v�Ȃǂ��A����ɖ��m�Ɋώ@����Ă������Ƃł��傤�B

������������M�܂�������Ă���Ύ���——�B���������R���i�̑��݂�Y��āu�ǂ����ł������v�Ɗ��e�ɂȂ邱�Ƃ��A���̈�A�̃p���f�~�b�N�����̏I���_�ɂȂ�ł��傤�B���������g���A�������̕�炵�Ɩ��������̂ł��B

�������́A���܂悤�₭����2�N�Ԃ̍����Ȏ��Ɨ��Ƌ]�����ĕ����Ă��������u���R�ɔ��f���鎩�����鎩�������v�݂�ȂŏI���悤�Ƃ��Ă���̂ł��B

���Q�l����

1�DWHO�A�R���i�n�q�����u���l�Ȃ��v�@�P�p�E�ɘa�����@���o�V��2022�N1��20��

2�D�����҂���ɋ}���Ȃ�u��҂͌��������ɐf�f�v�@���ƗL�u���ā@�����V���@1��20��

3�D�r��m��"�܂h�~���d�_�[�u��ً}���Ԑ錾�͌��ʂ��Ȃ�"�@NHK NEWS WEB

4�D�u�q�������v�u�Ⴂ�l���}�X�N���c�v�܂h�~���A�T���̊ό��n�@�����V���@1��22��

5�D���ꌧ�z�[���y�[�W�@�����ɂ����銴���ɂ��ā@

6�Dworldometer South Africa

7�D�u�ڐ�̐��_�ɂ͋t�炦�Ȃ��v�ݓc�������R���i�K���ɓ˂�����"�ߌ��I�Ȍ���" �����Ƃ̎x������Ōo�ς͑�Ō��c

8�D�Z���ڐG180���l���Z�A�Љ�@�\�Ɏx��@�l��s���[���Ɂ@���o�V���@1��20��

9�D������t�̒u���{�̃R���i�E�C���X�͏I������B�������ɂł悤�v �u���l�x�@�v����Ă����f�B�A�̍�

10�D�V�^�R���i�E�C���X�ɎE�����ʂ����L���Ɖu�L���[T�זE�@�|�̓��ɑ��݂��������̖h�䕔���|�@�����w������2021�N12��8��

11�D�f���^���A�C���\�͒ቺ�@�O���̍�����`�w���Ȃ� ������`�w�������@2021�N10��31��

12�D���V�^�R���i�����r�m���u�����҂���Ԃ悭�������v�@�{�l����Z���ڐG�҂ւ̘A���Ăъ|���@�����V��2021�N1��21��

|

�����܂����Ȃ��I�~�N�������̢���ǖ�裁@1/25

�ی����ǎ҂̑����́A�I�~�N������������܂ł̐V�^�R���i�E�C���X���ɔ�d�lj����ɂ������Ƃ��������鏉���f�[�^�ɗE�C�Â����Ă��邪�A�����ɕʂ̏d��ȋ^�₪�e�𗎂Ƃ��Ă���B

���N�`���ڎ튮���҂̃u���[�N�X���[�������܂߁A�I�~�N�������ւ̊������u�����R���i������(Long COVID)�v�ɂȂ���\���͂ǂ��Ȃ̂��A�Ƃ����^�₾�B�����R���i�����ǂƂ����̂́A��������ǂ̂��ƁB���J���ɂ��킽���đ����A���퐶���Ɏx����y�ڂ����Ƃ�����g�̓I�A�_�o�I�A�F�m�I�Ȉ�A�̏Ǐ���w���B

�I�~�N�������ƃ��N�`���ڎ�A�����Ē����R���i�����ǂ��߂���W���͂܂��Ȋw�I�ɂ悭�킩���Ă��Ȃ��B����܂łɍs���Ă��������ł́A����I�Ȏ肪���肪�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B���̋L���ł́A�Ȋw�I�ɂ킩���Ă��邱�ƂƁA�܂��킩���Ă��Ȃ����Ƃ̃|�C���g���Љ��B

���I�~�N�������̌��ǃ��X�N�́H

�I�~�N���������ŏ��Ɋm�F���ꂽ�͍̂�N11���B���̂��߁A�Ǐǂꂾ���������\�������邩�����ɂ߂�ɂ́A�܂����炭���Ԃ�������B�܂��A����������ĉA���ɂȂ�����A����܂ł̃E�C���X���Ɠ��l�ɁA���ɂ��₪���������悤�ɂȂ�u���C���t�H�O��A���������ӊ��Ƃ������Ǐ�ɂȂ���\��������̂��ǂ������悭�킩���Ă��Ȃ��B

�I�~�N�������͂���܂ł̃E�C���X���قNJ��������ɏd�lj����Ȃ��Ƃ���f�[�^������Ă��邪�A��{�I�ȏǏ�͂���܂ł̃E�C���X���Ǝ��Ă��邽�߁A�����I�ȉe��������܂łƓ����悤�Ȃ��̂ɂȂ�\��������B

���������̏d�lj����X�N���ቺ�����Ƃ��Ă��A����̓I�~�N�������������R���i�����ǂ������N�����ɂ����Ȃ������Ƃ�K�������Ӗ�������̂ł͂Ȃ��ƁA�����̈�t�A�����ҁA���Ғc�̂͌x�����Ă���B����܂ł̌�������́A�V�^�R���i�Ɋ������������͌y�ǂ܂��͖��Ǐ����l�X�̑������A���̌�A���J�������������R���i�����ǂ����������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B

���N�`���Œ����R���i�����ǂ�h����̂��ǂ����́A�͂����肵�Ȃ��B

�d�lj��⎀�S��h�����Ƃ����N�`���̖{���̖ړI�����A����܂ł̃E�C���X���Ɋւ��Ă����A���N�`���ɂ���Ċ������X�N���̂��̂����������P�[�X���������Ƃ݂���B�����R���i�����ǂ������őP�̕��@�͂������A�ŏ����犴�����Ȃ����Ƃ��B���������N�`���ɂ�銴���\�h���ʂ́A�I�~�N�������ɑ��Ă͂���܂łقNj����Ȃ��A�u���[�N�X���[�������ȑO�ɔ�ׂ͂邩�Ɉ�ʓI�ɂȂ��Ă���B

���N�`���ڎ�҂ƒ����R���i�����ǂɊւ��錤���́A���̂Ƃ���f���^�����o�ꂷ��O�Ɏ��W���ꂽ�f�[�^�����S�ɂȂ��Ă���A���������ʂ�����Ă���B���N�`���������R���i�����ǂ̗}���ɂȂ���Ƃ��錤�����������ŁA�Ȃ���Ȃ��Ƃ��錤�������݂���Ƃ������Ƃ��B

�����N�`����łƌ��ǂ��a�炮�H

���N�`���̉^�p���n�܂����Ƃ��ɂ͂܂��A�����͂̋����f���^�����A�����肳��Ɋ����͂𑝂����I�~�N���������o�����Ă��Ȃ������B���A�����A�����R���i�����NJ��҂̒��ɂ́A���N�`���ڎ��Ƀu���C���t�H�O�A�ߒɁA����A���ӊ��Ƃ������Ǐ��P�����l�����������B����ł��A���N�`����ł��Ă��Ǐ܂������ω����Ȃ��Ƃ����l�͑����������A�Ǐ��������Ɗ�����l�������Ȃ��炢���B

2021�N2〜9���ɏǏ���Ɠ�����18〜69��ΏۂƂ����C�M���X���Ɠ��v�ǂ̒����ɂ��ƁA�����R���i�����ǂ̏Ǐ��i����m����1��̃��N�`���ڎ��13���ቺ���A2��̐ڎ�ł����9���ቺ�����B

�����R���i�����ǂ̌����͍������炩�ɂȂ��Ă��炸�A���Ƃɂ��ƁA���܂��܂ȏǏ�̔w��ɂ́A���҂ɂ���ĈقȂ錴�������݂���\��������Ƃ����B�L�͂ȉ����Ƃ��ẮA���������܂��ĉA���ɂȂ�����Ɏc�����E�C���X�₻�̈�`�q�����̎c�[���W���Ă���Ƃ�����́A���邢�͖Ɖu�̉ߏ蔽�����~�܂�Ȃ��Ȃ�A����ɂ���Ĉ����N�����ꂽ���ǂ������͌��s�s�ǂƊW���Ă���Ƃ�����̂�����B

�C�F�[����w�̖Ɖu�w�ҁE��薾�q���́A�E�C���X�̎c�[�������ƂȂ��Ă���ꍇ�ɂ́A���N�`�����Ǐ�̒����I�ȉ��P�ɂȂ���̂ł͂Ȃ����Ƙb���B����́A���N�`���Ő��������R�̂ɁA���������c�[����菜���\�͂����邱�Ƃ��O��ƂȂ�B

���ʁA������Ɏ��ȖƉu�����Ɏ����������N�����A���ꂪ�����R���i�����ǂ̌����ƂȂ��Ă���ꍇ�ɂ́A���N�`���ł͈ꎞ�I�ɂ����Ǐ��P�����A���ӊ��Ȃǂ̖�肪�Ĕ�����\��������B

|

���g�}�X�N���p�������n��͊������Ⴂ�h �đ�w�Ȃǒ��� �@1/25

�}�X�N�̒��p���V�^�R���i�E�C���X�̊����\�h�Ɍ��ʂ����邩�������邽�߁A�A�����J�̑�w�Ȃǂ̃O���[�v���o���O���f�V���ő�K�͂Ȓ������s�����Ƃ���A�}�X�N�̒��p���������n��ł͐V�^�R���i�Ɋ�������l�̊������Ⴉ�����Ƃ��錤�����ʂ\���܂����B

���̌����̓A�����J �C�F�[����w�Ȃǂ̃O���[�v���s���A�Ȋw�G���́u�T�C�G���X�v�Ŕ��\���܂����B

�O���[�v�́A���ƂƂ�11�����狎�N4���ɂ����āA�o���O���f�V���̔_�����̂��悻600�̎����̂�ΏۂɃ}�X�N��z���Ē��p�̌[�����s���������̂ƍs��Ȃ����������̂ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����ɈႢ�����邩�ׂ܂����B

���̌��ʁA�}�X�N���p�̌[�����s��Ȃ����������̂ł̓}�X�N�̒��p����13.3���������̂ɑ��A�[�����s���������̂ł͒��p����42.3���ƍ����Ȃ�A�V�^�R���i�̊������^����Ǐo���l�̊�����11.6���Ⴍ�Ȃ��Ă����Ƃ������Ƃł��B

�܂��A�R�̂̌����ł��}�X�N�̒��p�������������̂͊��������Ⴂ�X�����݂�ꂽ�Ƃ������Ƃł��B

�O���[�v�ł́A�}�X�N���V�^�R���i�E�C���X��ɖ𗧂Ƃ������m�ȏ؋�������ꂽ�Ƃ��Ă��āA�}�X�N�̒��p��������ɏオ��A������h�����ʂ���荂�܂�Ƃ݂���Ƃ��Ă��܂��B |

���|�\�E���瑊�����R���i�����@�X�Ȃ��A����I�t�@�[�ȂǑΉ��ǂ���@1/25

�A���A�V�^�R���i�E�C���X�����Ґ��̉ߋ��ő����X�V����钆�A�|�\�E����̊������������ł���B24�����A���~�薾����2�l��A�t�@�[�X�g�T�}�[�E�C�J�A�����p��A�����ڗ��q�A���X�T��A�f�B�[���E�t�W�I�J�A�Ȃɂ�j�q�̑吼�����A���������A�������Y��̊��������ꂽ�B

�����ґ��ɔ����A�e���r�ǂȂǕ�������ɂ����^�Ȃǂ̍H�v�����߂��Ă���BTBS�n�uN�X�^�v(���`���j�ߌ�3��49��)�ł́AMC���M���A�i�E���T�[�ƃz������H���X�^�W�I�ƕt���A�ɕ�����ďo���B���A�i�́u�����z���҂������Ă��钆�ŁA����������������ׂ����Ƃ�����Ƃ������ƂŁA�܂��́A�ԑg�X�^�b�t�̏o�Ύ҂����炷�Ƃ������Ɓv�Ɛ��������B21���ɂ́A���ǂ̓��䖃���q�A�i�������������Ƃ��A�����������A�i������烊���[�g��MC�߂Ă����B

�R���i��Ƃ��ăt�W�e���r�́u�A�N�����̐ݒu�A�X�^�b�t�̌����A�R�����e�[�^�[�Ȃǂ̃����[�g�o���Ȃǂ̑Ή������܂��v�ƉB�ʂ̕����NJW�҂ɂ��ƁA�܂h�~���d�_�[�u�̏o�Ă���n��ւ̃��P�n�����������A�X���P�ł̃}�X�N���p�A���P�o�X�ł̈��H�֎~�A���^���̊��C�̊Ԋu��Z������ȂǑ���u���Ă���Ƃ����B����������g�傪�����A�ԑg�o���҂ȂǂɊ����҂��o���ꍇ�A������I�t�@�[�����肷��P�[�X���o�Ă���ƌ��O���������B

����ŁA������|�\�������W�҂́A�^�����g�̑̉��v���⏜�ہA��A�������̓O��Ȃǂ͎��m���Ă��邪�A��{�I�ɂ́A����̑Ή��ɏ]���`�ƂȂ��Ă���Ɩ��������B�I�~�N�������̋}���Ȋg��ɔ����A�e���ł���܂ňȏ�ɓO�ꂵ���Ή��������Ă���B

|

���u��6�g�s�[�N�A�E�g���Ȃ������v�g2�{�̊����́h�̃I�~�N�����g����h�Ƃ́H�@1/24

�҈Ђ�U����Ă���I�~�N�������ɂ��āA�C�ɂȂ錤�����ʂ����炩�ɂȂ�܂����B

�V�^�R���i�E�C���X�̕ψقׂ铌����w�̍������y�����́A��͂�i�߂邤���ɋC�Â����̂̓I�~�N�������̕ω��ł��B������w��Ȋw�������E�������y�����F�u�wBA�D1�x�ƁwBA�D2�x�́A�ǂ������I�~�N�����Ƃ������O�����Ă���B�ǂꂭ�炢�Ⴄ�̂��킩��Ȃ����A�]�����ƃf���^���̕ψق̐��̈Ⴂ�����A�wBA�D1�x�ƁwBA�D2�x�̕ψق̐��̈Ⴂ�̕��������B�����I�~�N�����̖��O���t���Ă��邪�A���Ȃ�Ⴄ�v

�wBA�D1�x�́A���݁A���{�Ŗ҈Ђ��ӂ���Ă���I�~�N�������B����ɁA�ψق��d�˂����킪�wBA�D2�x�ł��B�wBA�D2�x�̓����ɂ��āA�����_�ł킩���Ă��邱�Ƃ͑�������܂���B�������A����܂ł̃I�~�N���������A����ɏ��銴���͂��w�E����Ă��܂��B���́A���łɒu��������Ă��鍑������܂��B

�f���}�[�N�ł́A���N12�����犴���҂������n�߁A�������{�ɉ����x�I�ɑ����B21���ɂ͉ߋ��ő���4��6831�l���L�^���܂����B�֘A�ɂ��ẮA�܂��ڂ����킩���Ă��܂��A52�����wBA�D2�x�̊����ŁA���E�ł����������u������肪�i��ł��܂��B

�C�M���X�̕ی����ǂ́wBA�D2�x���g�������̕ψي��h�ƈʒu�t���܂����B����܂Ŋm�F���ꂽ�̂�426��ł����A���B������荂���\��������Ƃ��āA�x�������߂Ă��܂��B������i�߂�C�M���X�̐��Ƃ́wBA�D2�x�ɂ��āA�������Ă��܂��B�C���y���A���E�J���b�W�E�����h���̃g���E�s�[�R�b�N�����F�u�����̍��ň�т��āA�������Ă���Ƃ������Ƃ́A����(BA�D2)������܂ł̃I�~�N������(BA�D1)���A������x�����͂������\��������؋����B�C���h�ƃf���}�[�N�̂��������̃f�[�^�ɂ��ƁA����܂ł̃I�~�N������(BA�D1)�Ɣ�r���āA�d�Ǔx�Ɍ��I�ȍ��͂Ȃ��l�q���v

�wBA�D2�x���m�F����Ă���̂́A���ɂ��C���h��X�E�F�[�f���ȂǁA�S����48�J���ł��B�����ɂ͓��{���܂܂�܂��B�����J���Ȃɂ��܂��ƁA��`���u�Ŋm�F���ꂽ�I�~�N�������̊����҂̂����A�wBA�D2�x�������̂́A19�����_��198��B�C���h��t�B���s�����痈���l���������S�ł��B

�����y�����́A���{�ł�����E�C���X���wBA�D2�x�ɒu������蓾��Ƃ��������ŁA���̂悤�Ɏw�E���܂��B������w��Ȋw�������E�������y�����F�u��6�g�͍Ō�ł͂Ȃ��B��7�g�Ƃ����`�ł������������Ă��玟������̂��B��6�g�ɂ��Ԃ������`�ŁwBA�D2�x���A�������{�ɓ����Ă��Ă���B���ꂪ�����̎R�̐L�тɊւ���Ă���̂��͂킩��Ȃ��B���E�I�ɂ́wBA�D1�x�̎��ɁwBA�D2�x�����Ă���̂ŁA��6�g�ł͏I��Ȃ��v

1��19���܂łɋ�`���u�ŃI�~�N�������̗z�����m�F���ꂽ�Q�m����͂̌��ʂł��B1826��̂����wBA�D1�x�A���{�ōL�����Ă���I�~�N��������1626��B�wBA�D2�x�A�I�~�N�������̈����198��Ɩ�11���̐l����m�F����Ă��܂��B

�������y�����ɂ�铝�v�f�[�^�̉�͂ɂ��܂��ƁA�wBA�D1�x�̓f���^����2〜5�{�̊����́A�wBA�D2�x�́wBA�D1�x��2�{�߂��̊����͂ŁA����A���E�̎嗬�ɂȂ邱�Ƃ́A�\���ɂ��蓾��v�Ƃ����܂��B

�u������肪�i��ł���f���}�[�N�̌�������Ă݂�ƁA12�����{����A�f���^���������B����ƂƂ��ɁA���{�ŗ��s���Ă���wBA�D1�x���}�����Ă��܂��B�����x��āwBA�D2�x�������Ă����A16�����_�ŁA�����҂�52�����wBA�D2�x�ɒu��������Ă��āA�wBA�D1�x��47���������Ă��܂��B

�f���}�[�N�̌����@�ւɂ��܂��ƁA�����̕��͂Łu���@���ɂ͍����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂��B�����A�u�嗬�̃I�~�N�������ƈقȂ鐫���������ǂ����͏��͂Ȃ��v�Ƃ��Ă��āA�ڂ����Ǐ��A���N�`�����ʁA�d�lj����Ȃǂɂ��ẮA���݁A������i�߂Ă��邻���ł��B

��`���u��200��߂��m�F����Ă��邱�Ƃ܂��A�����y�����́u�s�������͏\���ɂ��蓾��v�Ƃ����܂��B�u�f���}�[�N�̗Ⴉ����A�wBA�D1�x�̌�ɁwBA�D2�x�����s�g�傷��ƁA��6�g���s�[�N�A�E�g���Ȃ��A�������́A�����ɁwBA�D2�x�ɂ���7�g�����鋰�ꂪ����B����x�A�C���������ߒ����āA���s�g��Ɏ��~�߂�������Ή����K�v�v�Ƙb���܂��B

|

�����g��u�I�~�N�������̓����ɍ��킹����p���v �@1/25

�V�^�R���i��Ő��Ƃł��镪�ȉ�́A�܂h�~���d�_�[�u��K�p����n��Ɋ�3�{���Ȃ�18���{����lj������Ԃ�27�����痈��20���܂łƂ���ƂƂ��ɁA����31���܂łƂȂ��Ă��鉫��A�R���A�L����3���̊����𗈌�20���܂ʼn������鐭�{�̕��j�𗹏����܂����B�u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�̔��g�Ή�́A��̂��ƕw�̎�ނɉ����܂����B

���g��͐��{�̕��j�𗹏������O��Ƃ��āu�I�~�N�������͂���܂ł̃f���^���ȂǂƂ͈قȂ�̂ŁA����܂ł̑�̓��P�ł͂Ȃ��I�~�N�������̓����ɍ��킹���ӂ��킵����p���Ƃ�ׂ����Ƃ������Ƃ��������B�L���Ȍ����݂̍���⑽���̌y�ǎ҂����钆�łǂ���Â�Љ�@�\���x���邩�Z���ڐG�҂��ǂ����邩�A������̐��Ƃ����łȂ��o�ς̐��Ƃ�m���Ȃǂ������V�^�R���i�̑����ȉ�ŋc�_���ׂ����v�Əq�ׂ܂����B

���̂����ŃI�~�N�������̊����g��ɂ��āu�N���X�}�X���琬�l���܂łɐڐG�̋@��傫���������������̂������������B����ɐE���ƒ�ɂ��L����A�Ⴂ�l���獂��҂ɍL�����Ă��Ă�����B�}�X�N���O������@�}�X�N�Ȃǒ��p���s�\���ȏł̊������v���Ă������͂邩�ɑ������Ƃ��������Ă���B�s�\���Ȋ��C���l���ł̉�b����H�A�吺���o�������Ŋ������N���Ă���v�Ǝw�E���܂����B

�����ċ��߂����ɂ��āu�O�ꂵ�Ă��炢�����̂̓}�X�N�̓K�Ȓ��p�ŕs�D�z�}�X�N�ŕ@�܂ł������蕢���Ăق����B���C�����ɑ���ƕ������Ă���B����Ɋ������X�N�̍�����ʂ�ꏊ�ւ̊O�o�͔����Ă��炢�����B�܂������ł��̒��̈����l�͊������^���O�o������Ă��炢�����B�����������ƂŊ�����������x�}������ƍl���Ă���v�Əq�ׂ܂����B

����ɔ��g��́u�w�X�e�C�z�[������K�v���Ȃ��x�Ƃ����̂́w�ڐG��8���팸�x�̂悤�ɑS���A�Ƃɂ��Ă��炢�����Ƃ������ꗥ�ōL�͂ȊO�o���l�͕K�v���Ȃ��Ƃ����Ӗ����B�������X�N�̍����ꏊ�͕������Ă���̂ŁA���������ꏊ�ւ̊O�o�͂ł���Δ����Ă��炢�����B�܂��m���̔��f�ł���ɋ������łꍇ������A���̏ꍇ�͒m���̗v���ɏ]���Ăق����v�Əq�ׂ܂����B�@ |

���Z���ڐG�� �����Ȃ��ł��f�f�u��Â̕��א[���Ɂv���g� �@1/25

�����J���Ȃ́A�I�~�N�������̊���������ɋ}�g�債���ۂɂ́A�����̂����f����A�����҂̔Z���ڐG�҂ɁA���M�Ȃǂ̏Ǐo���ꍇ�A�������Ȃ��Ă��A��t�����������Ɛf�f�ł���ȂǂƂ�����j�������Ă��܂��B

����ɂ��āA���{���ȉ�̔��g�Ή�́A25���ɊJ���ꂽ���ȉ�̉�̂��Ɓu�I�~�N�������ɂ��Ă͎Ⴍ�A��b�����̂Ȃ��l�͂قƂ�Ǐd�lj����Ȃ��Ƃ����f�[�^������B��l�ЂƂ���P�A����͈̂�Â̍��{�ł͂Ȃ����Ƃ����c�_�����������A�������}���Ɋg�傷�钆�ŁA�قƂ�Ǐd�lj����Ȃ����Ƃ��킩���Ă���l�܂ō��̑̐��̂܂܁A�������Ă���ƁA��Â̐l�I����������Ȃ��Ȃ�A���ׂ��������Đ[���ȏɂȂ�Ƃ������Ƃ����Ƃ⌻��̎����Ƃ��Ă�����v�Əq�ׂ܂����B

����Ɋւ��āA���g�����Ƃ́A�I�~�N�������ɉ�������Ƃ��Ċ���������ɋ}�g�債���ꍇ�u�Ⴂ����͌������s�킸�A�Ǐ��Őf�f���邱�Ƃ���������v�Ƃ���Ă������J���Ȃ̐��Ɖ�ł������Ă��܂����B

���g��́u���ɓ����肾���A���Ƃ̊Ԃł́A�N��������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����c�_���������B���ӎ��Ƃ��ē��������邱�Ƃ����Ƃ̖����ŁA���Ƃ����łȂ���ʂ̐l�����ɂ��l���Ă��炢�A�Љ�̔[����������A�o�����X���Ƃ���������邱�Ƃ��厖���v�Əq�ׂ܂����B�@ |

���k�C�� �V�^�R���i 4�l���S 1536�l�����m�F 7���A��1000�l�� �@1/25

�k�C���ł�25���A�D�y�s�ōėz����31�l���܂�620�l�A���َs��98�l�A����s�ōėz��1�l���܂�54�l�A���M�s��35�l�A�Ύ�n����218�l�A���H�n����116�l�A�_�U�n����107�l�A�I�z�[�c�N�n����91�l�A��m�n����47�l�A�n���n����38�l�A���n����26�l�A�@�J�n����17�l�A�\���n����16�l�A��u�n����15�l�A���G�n����11�l�A�����n����8�l�A�����n����7�l�A����ɓ����u���̑��v�Ɣ��\�������O��3�l���܂�12�l�́A���킹��1536�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F����܂����B �����̈���̊����m�F��7��������1000�l���A�����̋}���Ȋg�傪�����Ă��܂��B�܂��A���Ȃǂ͓����ł���܂łɊ������m�F����Ă���4�l�����S�����Ɣ��\���܂����B���Ȃǂɂ��܂��ƁA�S���Ȃ����͍̂���22����80��̏���1�l�A23����90��̏���1�l�A24���Ɉ���s��80��̒j��1�l�A�����25���ɎD�y�s��80��̒j��1�l�Ƃ������Ƃł��B����œ����̊����҂͎D�y�s�̉���4��5599�l���܂ށA����7��6542�l�A�S���Ȃ����l��1484�l�ƂȂ��Ă��܂��B�@�@ |

���{���192�l�����@���j�ōő��@���A���ŃN���X�^�[�@1/25

�{�錧�Ɛ��s��24���A10�Ζ����`90��̒j��192�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B���j���Ƃ��Ă͍�N8��23����162�l������A�ߋ��ő��ƂȂ����B�V���ɐ��s�Ƒ��s�Ōv4���̃N���X�^�[�����������B

�V�K�����҂̓���͐��s117�l�A���s26�l�A�Ί��s15�l�A�����s�Ɩ���s���e6�l�A�������s5�l�ȂǁB�����_��77�l(40�E1��)�̊����o�H���������Ă��Ȃ��B

24���܂łɐ��s�̍���Ҏ{�݂ƍ��Z�Ŋe10�l�A���s�̕ۈ�{��2�J����20�l��13�l�̊������������A���Ɛ��s�̓N���X�^�[�ƔF��B���s�̕ʂ̍���Ҏ{��2�J���ł��e4�l�̗z�����m�F���ꂽ�B

�N���X�^�[�֘A�̊����҂͐��s�̌�y�{�݂�1�l���̌v12�l�A�ۈ�{�݂�2�l���̌v23�l�A�Ί��s�̕ۈ�{�݂�5�l���̌v46�l�A�ēc���̏��w�Z��1�l���̌v14�l�A���w�Z��1�l���̌v11�l�ƂȂ����B

�ߌ�1�����_�̗×{�҂�1437�l�B�m�ەa��(510��)�̎g�p����14�E3���ɏ㏸�����B��������\�a����185���ɑ��������ʁA�g�p����39�E5���ɒቺ�����B

�v�����҂�1��8282�l(���s��1��1371�l)�B1��6610�l���މ@�E�×{�����ƂȂ����B

|

���{��ōő�331�l�A�������214�l�A�Ί�20�l�@1/25

�{�錧�Ɛ��s��25���A10�Ζ����`90��̌v331�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B������1���̊����҂Ƃ��Ă͍�N8��25����301�l������A�ߋ��ő����X�V�����B�s�����ʂ̓���͐��s214�l�A�Ί��s20�l�A�C����s15�l�A�x�J�s14�l�ȂǁB����܂łɐ��s�ōł����������͍̂�N8��25����197�l�B�@ |

���I�~�N�������A�q�ǂ������}�g��@�������w�Z����A�אS�̒��Ӂ@1/25

�V�^�R���i�E�C���X�����̋}�g��ɔ����A�����̏����w�Z�ŃN���X�^�[(�����ҏW�c)�̔������������ȂǁA�q�ǂ��ւ̊������L�����Ă���B�����͂������Ƃ����V�ψي��u�I�~�N�������v�̉e���Ƃ݂��Ă���A���ɒ��w�Z�ł�3�N�������Z���T���A��������������^�C�~���O�B�e�w�Z�͊w�K�@����m�ۂ��邽�ߐ_�o���Ƃ��点�Ă���B

�����s�̐M�˒��ł́A�̉�������w�̏��ŁA��Ȃǂ�O�ꂵ�Ă���B���͗R�I�{�싳�@�́u�Z���Ŋ������g�債�Ȃ��悤�ɁA�����ł���������ꍇ�͋x�ނ悤�ɓ`���Ă���B�Z���ł͂ł������̑���u���Ă��������v�ƍאS�̒��ӂ��B

�����������̑O���I���̊菑�t���J�n��2��3���Ɣ����Ă���B�ڍ����Z���́A�s����̒ʒm��(�s���ς���)���Ă��Ȃ����ߑΉ��͖���Ƃ�����Łu���T����3�N���́A�F�B��搶�Ɗ�����킹�邱�Ƃŗ��������ĕ��ɗՂ߂邱�Ƃ�����B������͂�������A3�N���ɂ͎Ɏ��g�ރR���f�B�V�����Â�����C�Ɋ|���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƙb�����B

�s���ł́A���Ắu�܂h�~���d�_�[�u�v�ŁA�����w�Z�̍��Ȃ̊Ԋu���Œ�1���[�g���m�ۂ�����A�������X�N���������Ƃ͍s��Ȃ��ȂǍs����������������B

�l���������ꕔ�̊w�Z�ł́A�^�u���b�g�[���ł̃I�����C�����Ƃ╪�U�o�Z�ɂ����g�B�s���ϊw�Z����ۂ́u�����h�~���ŗD��ɁA�w�т̋@���ۏႵ�Ă��������v�Ƃ����B

24���܂ł�3�Z�Ŋw�N����w�������s��ꂽ��Îᏼ�s�ł́A�s���ς��s���w�Z�ɑ̈�̎��Ƃ╔�����ŁA�_���Ȃǂ̐ڐG�����Z���T����悤�ʒm���o�������ŏ����ɓ������B�܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�����܂莟��A�����ɒʒm����Ƃ����B

����ŁA�w�N�E�w���������������Ă��w�K�̋@����m�ۂł���悤�A�����A���k��1�l1���z�����Ă���^�u���b�g�[�����ƒ�w�K�Ɋ��p���邱�Ƃ��������Ă���B�s���ς̒S���҂́u��������d�v�����A�w�K�w���v�̂ɒ�߂�ꂽ�J���L�����������{����K�v������v�Ɠ���Y�܂���B

�S�R�s���ς͍���̌��̕��j���Q�l�ɂ��A�����w�Z��`������w�Z�ɑ��A�����̃��X�N���������y�⒲�����K�A���������T����Ȃǂ̑Ή�����܂Ƃ߂��������o��������i�߂Ă���B�@ |

����錧 �V�^�R���i 1�l���S �V����611�l�����m�F �@1/25

�V�^�R���i�E�C���X�ŁA��錧���ł�25���A�V����611�l�̊��������\����܂����B

��T�̉Ηj�����355�l�����A2�{�ȏ�ƂȂ��Ă��܂��B�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�́A�v��3��0567�l�ƂȂ�܂����B����A���́A23�����\����������2�l�ɂ��āA���łɔ��\�ς݂������Ƃ��Ď�艺���܂����B�܂��A���͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�������1�l�����S�����Ɣ��\���A�����Ŏ��S�����̂͗v��221�l�ƂȂ�܂����B�@ |

���Ȗ،� �V�^�R���i �V����584�l�����m�F �ߋ��ő� �@1/25

�Ȗ،��ƉF�s�{�s��25���A�V���ɍ��킹��584�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B

�����ň���ɔ��\�����V�K�����҂̐��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ŁA���߂�500�l���܂����B�܂��A����24���ɔ��\����������1�l�ɂ��āA23���̔��\���Əd�����Ă����Ƃ��āA��艺���܂����B����ŁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͗v��2��591�l�ƂȂ�܂����B�@ |

���I�~�N�����ɐ��ރf���^�Ɍx�����@�d�lj����X�N�ɈႢ�@������@1/25

��t�����ł�24���A�ߋ��ő��ƂȂ�2760�l�̐V�^�R���i�E�C���X������2�l�̎��S�����\���ꂽ�B�V�K�����҂̍ő��X�V��4���A���B���҂̂���40��j���͎���×{���Ă��ċ~�}��������A���S��Ƀf���^�������^�������������B�����Q�m����͂��Ē��ׂĂ���B���ȂNJe�����̂ɂ��ƁA�����̊����҂͌v12��1563�l(����1036�l)�ƂȂ����B

�����a��ۂɂ��ƁA���S����40��j����1�����{�ɗz���ƕ�����A�y�ǂƐf�f���ꂽ�B19���ɂ̓X�}�[�g�t�H���𗘗p�������N�ώ@�V�X�e���u�}�C�n�[�V�X�v�ɁA38�x��̔M�͂��邪����(����)���͂Ȃ��Ɠo�^�B�ی�����20���A�p���X�I�L�V���[�^�[��͂��邽�߂ɓd�b�����ۂ͘A�������Ȃ������B21���ߑO�ɉƑ��̗v���ŋ~�}��������A������Ŏ��S���m�F���ꂽ�B�j���Ɋ�b�����͖����A���N�`���͖��ڎ킾�����Ƃ����B

����1�l�̎��҂�90��ȏ�̏����ŁA����×{���Ɍċz���Ă��Ȃ���ԂŌ�����A�~�}������Ŏ��S���m�F���ꂽ�B

���ۂȂǂɂ��ƁA��c�s�̕ۈ珊2�J���A�s��s�̐�t���ȑ�Ǝ��������{��2�J���A���s�̍��Z�ŐV�K�N���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F���ꂽ�B

���q�������������J���Ă���V�^�R���i�E�C���X�̃Q�m����͌��ʂɂ��ƁA20���̒������ʂɐ�߂�I�~�N�������̊�����92�E9���A�f���^���̊�����7�E1���������B�����ł�1����{�ȍ~�A�I�~�N�������ւ̒u������肪�قڏI����Ă��邪�A�f���^���̌��o���ˑR�����Ă���B���͓�������d�lj����₷���f���^��������ł�����x�����Ă������A�V�K�����Ґ��̑啝�ȑ����ő���Ȃ��Ă���B

�F�J�r�l�m���͍���13���̒��L�҉�ŁA�I�~�N��������9�����߂�悤�ɂȂ����Ƃ̌������������ہA�f���^���̏d�lj����X�N�Ɍ��y���u�f���^�����������Ȃ������������������Ă����v�Ɣ����B���͕ψي��̎�ނ�N�`���ڎ���̗L���ȂǏd�lj����X�N�𑍍��I�ɔ��f���A���҂̃��X�N�������ꍇ�͓��@��A�R�̃J�N�e���Ö@�Ȃǂ̎�i������h���×{�{�݂�I������l���������Ă����B

�������A���̌�ɐV�K�����҂��A���������A�ߋ��ő����X�V�B�V�K�����҂̕ψي��̎�ނׂ�͎̂�����s�\�ƂȂ�A�y�ǎ҂������I�~�N���������O��̑Ή��ƂȂ��Ă���B����f���^�������^������������40��j�����A�e�̋}�ό�̎��S���ĕψي��̎�ނׂ邱�ƂɂȂ����Ƃ����B

�����a��ۂ́u�����҂���������ł̓f���^������肵�đΉ��ɓ�����͓̂���A���Ӑ[�����N�ώ@����K�v������v�Ƃ��Ă���B

|

�������s �V�^�R���i 1��2813�l�����m�F �ߋ��ő��@1/25

�����s���ł�25���A�ߋ��ő���1��2813�l�̊������m�F����܂����B1�T�ԑO�̉Ηj����2.5�{�Ŋ����̊g�傪�����Ă��܂��B

�����s��25���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�܂ł̒j�����킹��1��2813�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B����܂ōł�������������22����1��1227�l���1500�l�ȏ㑽���Ȃ�A�ߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂�1�T�ԑO�̍���18�����7600�l�]�葽�����悻2.5�{�̑����ł��B7���ԕ��ς�25�����_��9000�l����9675�l�ƂȂ�܂����B�O�̏T��2.5�{�ł��B

�������m�F���ꂽ1��2813�l�̔N��ʂł�20�オ�ł�����3126�l�őS�̂�24.4���ł��B������30�オ2257�l�őS�̂�17.6���A40�オ1876�l�őS�̂�14.6���A10�Ζ�����1562�l��12.2���ł��B65�Έȏ�̍���҂͉ߋ��ő���928�l�ł����B

�܂��������m�F���ꂽ1��2813�l��4���]���5938�l�̓��N�`����2��ڎ킵�Ă��܂����B����A�s�̊�ŏW�v����25�����_�̏d�ǂ̊��҂�24�����2�l������14�l�ł����B���S���m�F���ꂽ�l�͂��܂���ł����B�@ |

���V�^�R���i �s�������҂̖�99�� �I�~�N�������^�� �s�����@1/25

�����s�Ȃǂ�24���܂ł�1�T�Ԃɍs�����X�N���[�j���O�����ŁA���悻99���̐l���I�~�N�������Ɋ������Ă���^�������邱�Ƃ��킩��A�s�̒S���҂́u�s���ł͂قڒu����������ƌ�����v�Ƙb���Ă��܂��B

�����s�́A�s�̌��N���S�����Z���^�[�Ɩ��Ԃ̌����@�ւ��A24���܂ł�1�T�Ԃɂ��킹��4640�l��Ώۂɍs�����A�X�N���[�j���O�����̌��ʂ�25�����\���܂����B

���̌��ʁA����s�\������380�l�������Ă��悻99���ɂ�����4221�l���I�~�N�������Ɋ������Ă���^�������邱�Ƃ��킩�����Ƃ������Ƃł��B�s���ōŏ��ɋ^��������Ɗm�F���ꂽ�挎20���܂ł̏T�ȍ~�A�I�~�N�������̊����͑啝�ȑ����������A6�T�ڂł��悻99���܂ōL����܂����B�s�̒S���҂́u�s���ł̓f���^������I�~�N�������ɂقڒu����������ƌ�����v�Ƙb���Ă��܂��B |

���É��� �V�^�R���i �V����1336�l�����m�F �ߋ��ő� �@1/25

�É����Ȃǂ�25���A�����ŐV����1336�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B

����̊����m�F�Ƃ��āA����܂łōł�������������22����1160�l������A�ߋ��ő����X�V���܂����B����A�É��s�͍���21���Ɋ����m�F�\����������1�l�ɂ��āA��Ë@�ւ����艺���̕��������Ɣ��\���܂����B�É������̗v�̊����Ґ���3��8035�l�ƂȂ�܂����B�@ |

���q�ǂ��̃I�~�N�����Ǐ�A���M��2�����x�@���䌧�����\�@1/25

���䌧��1��24���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V�ψي��u�I�~�N�������v�̉\�����������������҂̂����A12�Ζ����̌y�ǎ�110�l�̎�ȏǏ�ׂ��Ƃ���A37.5�x�ȏ�̔��M��34.7���ƍł����������Ɣ��\�����B���M�̕��ϒl��38.6�x�ŁA40�x����P�[�X�����������A�قƂ�ǂ͑�l�Ɠ��l��2�����x�ŕ��M�ɖ߂��Ă���Ƃ����B���̒S���҂́u�s�̂⏈���̉�M�܂������ꍇ�������̂ŁA�Q�Ă��Ώ����Ăق����v�Ƙb���Ă���B

5�`23����12�Ζ����̌���������(�f���^���A��)��134�l�ŁA����͌y��110�l�A���Ǐ�24�l�B

�Ǐ�͔��M�Ɏ����ŁA����15.7���A����12.8���A�̂ǂ̒ɂ݂ƕ@���E�@�Â܂�11.6���̏��B12�Έȏ���܂߂��S�N��ł́A��6����37.5�x�ȏ�̔��M�A�̂ǂ̒ɂ݂��݂�ꂽ�B

���ɂ��ƁA�f���C�╠�ɂ�i����q�ǂ��������Ȃ��炢���B�S���҂́u���M�����ɂƂ��ꂸ�A�q�ǂ��̑̒�������������Ɏ�f���Ăق����v�ƌĂъ|���Ă���B

|

���ΐ쌧 �V�^�R���i �ߋ��ő���354�l�����m�F �@1/25

�ΐ쌧��25���A����ɔ��\����鐔�Ƃ��ẮA����܂łōł�����354�l�̐V�^�R���i�E�C���X�������m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�ΐ쌧���ł̊����m�F��10267�l�ƂȂ�A���̂���140�l���S���Ȃ��Ă��܂��B�@ |

�����m�� �V�^�R���i 4�l���S �V����4120�l�����m�F �ߋ��ő� �@1/25

���m���͌����ŐV����4120�l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B

�����ň���ɔ��\����銴���҂̐��Ƃ��Ă͉ߋ��ő��ŁA4000�l�����߂Ē����܂����B���m�����ł̊����m�F�͉���14��98�l�ƂȂ�܂����B�܂��A���m���Ɩ��É��s�A����Ɉ�{�s�͐V�^�R���i�Ɋ������Ă��������4�l���A24���܂łɎ��S�����Ɣ��\���܂����B�����Ŏ��S���������҂�1177�l�ɂȂ�܂����B�@ |

�����s�{ �V�^�R���i �V����1622�l�����m�F �ߋ��ő� �@1/25

���s�{�Ƌ��s�s��25���A�V����1622�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B

����̊����Ґ��Ƃ��Ă͂���܂łōł������A8���A����1000�l���܂����B�{���̊����҂̗v��5��1734�l�ƂȂ��Ă��܂��B�������ĖS���Ȃ����l�̔��\�͂���܂���ł����B�d�ǎ҂�24�����_��7�l�ƂȂ��Ă��āB23�����1�l�����Ă��܂��B�@ |

�����{ �V�^�R���i 10�l���S �V����8612�l�����m�F �ߋ��ő� �@1/25

���{��25���A�V����8612�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B����22����7375�l������A����܂łōł������Ȃ�܂����B���{���̊����҂̗v��27��6098�l�ƂȂ�܂����B�܂��A10�l�̎��S�����\����A���{���Ŋ������ĖS���Ȃ����l��3089�l�ɂȂ�܂����B

�@ |

�������� �V�^�R���i ����l��3389�l�����m�F�̌����� �ߋ��ő� �@1/25

�������͌����ŐV���Ɋm�F���ꂽ�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�����l�ʼnߋ��ő���3389�l�ɏ�錩���݂��Ɩ��炩�ɂ��܂����B�@ |

�����ꌧ �V�^�R���i �V����1175�l�����m�F �ČR�����50�l �@1/25

���ꌧ��25���A�V����1175�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�Ɣ��\���܂����B�����Ŋm�F���ꂽ�����҂�7��7102�l�ɂȂ�܂����B�܂��A�A�����J�R���牫�ꌧ�ɑ��A�V����50�l�̊������m�F���ꂽ�ƘA��������܂����B�@ |

��18���{���Ɂu�܂h�~���d�_�[�u�v�K�p ���{���傤���� �@1/25

�V�^�R���i�̊����̋}�g�傪�������A���{�́u�܂h�~���d�_�[�u�v��V���Ɋ�3�{���Ȃ�18���{���ɓK�p������j�ŁA25���A���ƂɎ����������ŁA�����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B����ɂ��d�_�[�u�̓K�p�n���34�s���{���Ɋg�傳��邱�ƂɂȂ�܂��B

�V�^�R���i����߂���A���A���ɁA���s�̊�3�{����A�k�C���A�����ȂǁA���킹��18���{�����V���ɂ܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�𐭕{�ɗv�������ق��A����A�R���A�L����3���͍���31���܂łƂȂ��Ă���d�_�[�u�̊����̉�����v�����܂����B

������āA�ݓc������b��24����A�W�t���ƑΉ������c���A�v���̂�����18���{���ɑ��A1��27������2��20���܂ŏd�_�[�u��K�p����ƂƂ��ɁA����Ȃ�3���ɂ��Ă�2��20���܂Ŋ���������������j��\�����܂����B

���{�́A�����������j��25���A���Ƃł����{�I�Ώ����j���ȉ�Ɏ��邱�Ƃɂ��Ă���A������������A����ł̕Ǝ��^���o�āA�������̑��{���Ő����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

����ɂ��d�_�[�u�̓K�p�n���34�̓s���{���Ɋg�傳��邱�ƂɂȂ�܂��B

����A�ݓc������b�͍���̑�Ƃ��āA�d�ǂ⒆���ǂ̃��X�N������l�̓��@�̐��̐����A�y�ǂŎ���×{����l�ւ̑Ή��A�Љ�o�ϊ������ێ����邽�߂̕�����A��������l���������܂����B

�����āA�������g�債�Ă���n��Ŏ�ɓ���Â炭�Ȃ��Ă��錟���L�b�g�ɂ��āA�����������ۏ����āA���[�J�[�ɓ���1��80���܂ŋ����ʂ̈����グ��v�����Ă���Ɛ������܂����B

�܂��A���N�`����3��ڐڎ���y�[�X�A�b�v������ɂ̓��f���i�̃��N�`���̊��p���s�����Ƃ��āA����܂Ńt�@�C�U�[��2��ڎ킵���݂�������A3��ڂ̓��f���i��ڎ킷��ӌ��������ȂǁA�������i���u���āA�����̋}�g�傪�����I�~�N�������̗}�����݂ɑS�͂������邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

|

���u�܂h�~�v �V����18���{���lj� ���{���ȉ���� �@1/25

�V�^�R���i��Ő��Ƃł��镪�ȉ�́A�܂h�~���d�_�[�u��K�p����n��Ɋ�3�{���Ȃ�18���{����lj������Ԃ�27�����痈��20���܂łƂ���ƂƂ��ɁA����31���܂łƂȂ��Ă��鉫��A�R���A�L����3���̊����𗈌�20���܂ʼn������鐭�{�̕��j�𗹏����܂����B�d�_�[�u�̓K�p�n���34�̓s���{���Ɋg�傳��邱�ƂɂȂ�܂��B

25���ɊJ���ꂽ���{�́u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�ŐV�^�R���i���S��������t�{�̉���c����b�͖k�C���A�X�A�R�`�A�����A���A�ȖA�ΐ�A����A�É��A���s�A���A���ɁA�����A���R�A�����A����A�啪�A��������18���{������܂h�~���d�_�[�u�̓K�p�̗v�������������Ƃ�������܂����B

���̂����Łu�������Â̂Ђ����x���������x��2�̒i�K�Ɣ��f����Ă��邱�ƁA�}���Ɋ����g�傪�����Ă��邱�ƁA���̂܂ܐ��ڂ����ꍇ�߂�������Ò̐��ɑ傫�ȕ��ׂ������肩�˂Ȃ����Ƃ��������A���}�Ɋ����g���h�~����[�u���u����K�v������v�Əq�ׁA27�����痈��20���܂�18���{���ɏd�_�[�u��K�p������j������܂����B

������ �R�� �L�� ����20���܂ʼn������j������

�܂�����31�����d�_�[�u�̊����ƂȂ��Ă��鉫��A�R���A�L����3���ɂ��āu���܂��ɑ����̗z���҂��������Ă��荡��̊����ɂ���Ă͈�Ò̐��ɂ���ɑ傫�ȕ��ׂ��������˂Ȃ����O������v�Ǝw�E���A����20���܂ʼn���������j������܂����B���ȉ�ł͂����������{�̕��j�ɂ��ċc�_���s��ꗹ������܂����B���{�͍���ւ̎��O�̕Ǝ��^���o�đ��{�����������ŊJ���A�����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B����ɂ���ďd�_�[�u�̓K�p�n���34�̓s���{���Ɋg�傳��邱�ƂɂȂ�܂��B

�����J����b�u�K�Ȍ�����×{�ɂȂ��邽�ߕ��j���������v

�É�����J������b�͕��ȉ�̖`���u����A�����҂�����Ɍp�����ċ}�g�債���ꍇ�ɔ����A���҂̏Ǐ��d�lj����X�N�Ȃǂɉ����ēK�ȗ×{���m�ۂ����悤�����ɉ����Ēn��̔��f�Őv���Ɋ��҂�K�Ȍ�����×{�ɂȂ��邽�߂̑Ή������{�ł���悤�ɍ��Ƃ��Ă̕��j���������v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu���������I�~�N�������Ɋւ���Ȋw�I�Ȓm�������W���A���Ƃ̈ӌ����f�������̖��ƌ��N����邱�Ƃ��1�Ɏ����̂��ÊW�҂ƘA�g�E���͂��Đ����őS�͂Ŏ��g��ł����v�Əq�ׂ܂����B

�����[�����u�܂h�~ �I���͑����I�ɔ��f�v

���슯�[�����͊t�c�̂��Ƃ̋L�҉�Łu�܂h�~���d�_�[�u�̏I���͓s���{���̊������Ò̐��̂Ђ����Ȃǂ��l�����đ����I�ɔ��f����B���{����Ă���{��̌��ʂ��܂ߍ���̊����Ȃǂ��ő���̌x�����������Ē������A�m������ƂƋٖ��ɘA�g���đΉ����Ă��������v�Əq�ׂ܂����B�܂���Ò̐����m�ۂ��邽�ߎ����̂̔��f�Ō��݂̊O���f�Â݂̍�������������Ƃ��ł���悤�ɂ�����j�ɂ��āu�ꕔ�̒n��ł́w���M�O���x�̗\���Â炢�������Ă���A�����ɉ����Ēn��̔��f�Őv���Ɋ��҂�K�Ȍ�����×{�ɂȂ��邱�Ƃ��ł���悤�I�������L���邽�ߍ��Ƃ��ĕ��j�����������̂��v�Əq�ׂ܂����B���̂����Łu�d�lj��̃��X�N���������͂���܂łǂ����f���Ă������������B�܂���]����ꍇ�͌����O�ł���Ë@�ւ̎�f���\�ł���A�Ǐd���ꍇ��}�ώ��Ȃǂɂ͑��₩�Ɏ�f����悤���킹�ČĂт��������v�Əq�ׂ܂����B�@ |

���I�~�N�������\���u�e���̏��݂Ă�3�����Ŋ������g�債�A�I���v�@1/25

�o�D�̒J���͉�i��߂�u�߂��܂�8�v(�t�W�e���r�n)��25���A���ې����w�҂ŎR�L����������\�̎O�Y�ڗ펁���V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̊����g��ɂ��Č��y�����B

�ԑg�ł́A���C�^�[�ʐM�̕ɂ��ƁA�p���̕ی����ǂ�21���A�I�~�N�������̕ψق��d�˂�����u�a�`�D2�v�ɂ��āu�a�`�D1�v�ɔ�ׂđ��B���������\��������Ƃ��Ē��������Ă��邱�Ƃ��Љ�B�ꕔ�̌����҂��u�X�e���X�I�~�N�����v�ƌĂԂa�`�D2�͉p����426���̈�`�q��͂����{�������Ƃ�A�f���}�[�N�ł͐V�K�����҂̂�����߂銄���͍�N�̍ŏI�T��20���������̂ɔ�ׁA������2�T��45���ɏ㏸���Ă���A�����@�ւ��u�a�`�D1�Ɋ��������l���a�`�D2�ɍĊ�������\���͔ے�ł��Ȃ��B�����g��̃s�[�N��2��\��������v�Ƃ��Ă���B���{�̋�`���u�ł��a�`�D2��261���m�F����Ă���Ƃ����B

�O�Y���́u���N�`�����ǂ�ȂɊJ�����Ă��������������̗l����悵�Ă��܂������A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂̓C���t���G���U�����N���s����Ƃ������ƂȂ̂ŁA���S�Ȃ�o������Ȃ������Ƃ��Ă��A�Ώ��ł��Ă��Ă���Ƃ������ƂŁA���邢�������҂������Ǝv���v

�㓡�ΔV���J����24���A�Z���ڐG�҂ɏǏo���ꍇ�A�������s��Ȃ��Ă���t�̔��f�Ŋ����Ɛf�f�ł���悤�ɂ��邱�ƁA40�Ζ����Ȃǂŏd�lj����X�N�̒Ⴂ�l�͈�Ë@�ւ���f�����A�����Ō������Ď���×{�ł���悤�ɂ���Ɣ��\�����B�����g��ɔ��������L�b�g���s�����Ă���B

�O�Y���́u�����L�b�g������Ȃ��̂͂��傤���Ȃ���Ȃ����Ƃ��v���B�d�lj����Ȃ��Ƃ����̂���ԑ厖�ł����āA���ׂȂ̂��A�R���i�Ȃ̂��A�����Ă��܂��Α債�����ł͂Ȃ��v�Ƃ��b�����B

�O�Y���̌����`�[�����܂Ƃ߂�����̓����s�̐V�K�����Ґ��̗\���ɂ��ƁA2�����߂�2���l���A5���Ƀs�[�N�ɒB���A���̌�͉��~����Ƃ��Ă���B

�O�Y���́u�d�v�Ȃ̂́A���Ȃ���������������A���~�����Ƃ��ɂ悭��������x���o�E���h�����Ȃ������Ƃ������ł����A�e���̏��݂Ă��A��������3�����Ŋ������g�債�A�I�����Ă����Ă���B�䕗�̐i�H�\���Ǝ����悤�Ȃ��́B����10���Ԃ��炢�䖝����A�Ȃ�Ƃ��Ȃ��Ȃ����Ɛl�X�͊�]�������ĊO�o���l�Ȃǂ��ł���v�Ɖ�������B |

���C�^���A�A�I�~�N���������̓s�[�N�z�����@�R���i�ӔC�ҁ@1/25

�C�^���A���{�̐V�^�R���i�E�C���X���ӔC�ҁA�t�B�O���E�I������24���A�����͂������ψٌ^�u�I�~�N�����^�v�̗��s�́u�s�[�N�ɓ��B�����悤�ŁA�����҂͌����X���ɂ���v�Əq�ׂ��B�Ƀ��f�B�A�����B

�t�B�O���E�I�����́u����2���ԁA(�o�ϓs�s�~���m������)�k�������o���f�B�A�B�ł����@�Ґ����މ@�Ґ���������Ă���B����͗ǂ����v�ƌ�����B���B�͐V�^�R���i�̗��s�Őr��Ȕ�Q�����B���B�C�^���A�̐V�K�����Ґ���11���ɂ�22���l���Ă������A24���͖�7��7700�l�܂Ō������Ă���B |

���I�~�N�������̊����g�匜�O�A�M���V�X�e����Ԃց@�j���[�W�[�����h�@1/25

�j���[�W�[�����h�̃W���V���_�E�A�[�_�[����1��23���A�V�^�R���i�E�C���X������Ƃ��ē������Ă���M���V�X�e���ɂ��āA�����ߌ�11��59������S�Ă̒n����u�ԁv�Ɉڍs����Ɣ��\�����B�V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�����^�ψي��̎s�������̊g�傪���O����邱�Ƃ���A�x�����x�����ō��ʂɈ����グ���B

���{�͂���܂ŁA�I�~�N�������̃��X�N���ŏ����ɗ}���邽�߁A1��������{�\�肾���������K���̒i�K�I�ɘa��2�����܂ʼn������Ă����B�܂��A�������̗v���ł���o���O72���Ԉȓ��̉A���ؖ���48���Ԉȓ��ɒZ�k���A���{�w��{�݂ł̊u�����Ԃ�7���Ԃ���10���Ԃɉ�������ȂǁA���ۑ���������Ă���(2021�N12��22���L���Q��)�B�������A�I�~�N�������̊����͋�`��u���{�݂̘J���҂Ɏn�܂�A1��24���܂łɍő�s�s�I�[�N�����h��k���̃p�[�}�X�g���E�m�[�X�A�쓇�̃l���\���E�}�[���{���n��Ōv19�l�m�F����Ă���B

�j���[�W�[�����h���������Ă���V�^�R���i�E�C���X������̐V���x�uCOVID19�v���e�N�V�����E�t���[�����[�N�v�ł́A�A�I�����W�A�Ԃ�3�i�K����Ȃ�M���V�X�e����p���Ă���B�Ԃ̏ꍇ�́A�ő�100�l�̐l�������Ȃǂ��ۂ������̂́A���N�`���ڎ�ؖ����̎g�p�ɂ���Ĉ��H�X�̗��p�Ȃǂ��\�ƂȂ�B

�A�[�_�[���́u�I�~�N�������̊����͂͋����A����܂ł����͂邩�ɑ����̊����҂���������Ǝv�����A�������X�N��}���邽�߂ɂł��邾���������N�`���̒lj��ڎ���Ăق����v�ƌĂъ|�����B�@ |

���؍����I�~�N�����嗬���@1/25

�؍����{��25���A�V�^�R���i�E�C���X��24���̊����҂�8571�l�ɏ�����Ɣ��\�����B1��������̊����҂�8��l����̂͏��߂āB�؍����f�B�A�ɂ��ƁA����܂ł̍ő��͍�N12����7848�l�B���̌�A�ꎞ�����X�����������A�ψي��I�~�N�����������̊�������T50���ȏ�ƂȂ�A�嗬�����Ă����B

���{�͂���Ɋ����҂�������Ƃ݂āA�����҂̗}���ɏd�_��u���Ă�������܂ł̑���A�d�lj����₷������҂�̌����⎡�ÂɏW��������j��26�����珇���]������Ɣ��\�B�����Ώۂ��i������A�u�����Ԃ�Z�k�����肵�Ĉ�ÁE�h�u�Ԑ��̕��S�y����}��B |

|

�@

�@ |

���X�e���X�I�~�N�����A�嗬��芴����18%�����\���@�����ł����o�@1/26

�C�O�̈ꕔ�ōL�����Ă���V�^�R���i�E�C���X�̃I�~�N�������̈��ɂ��āA�����J���ȂɐV�^�R���i�������������Ƒg�D��26���A�����̎嗬�n�����������͂�18%�����\��������Ƃ��錩�����������B�C�O�̈ꕔ�̌����ł̓I�~�N�������ǂ������ʂł����A�u�X�e���X�I�~�N�����v�Ƃ��Ă�Ă��邪�A������PCR�����ł͔��ʂł���Ƃ����B

�I�~�N�������́A�E�C���X�̈�`�q�̈Ⴂ�ɂ���āuBA.1�v�uBA.2�v�Ȃǂƌn�����������B����܂Ő��E�ōł��L�܂��Ă����n���́A���{���܂�BA.1�����A�ꕔ�̍��ł�BA.2���L�����Ă���B

���Ƒg�D�͂��̓��ABA.2���u���u�⍑���Ō��o����Ă���v�Ǝw�E���A�Q�m����͂̕K�v����i�����B��̓I�Ȑ��͏W�v���Ƃ��Ė��炩�ɂ��Ȃ������B

�����͂ɂ��ẮA�f���}�[�N�̏��A������1�l�����l�Ɋ������L���Ă��邩�������u�����Đ��Y���v���ABA.1����18%���������Ƃ����B���͂������Y���E���s�勳���́u��2�������́A�w�f���^�ƃI�~�N�����̍��x�Ō���ꂽ�قǂł͂Ȃ����A���̂Ƃ��Ă��Ȃ�傫�ȈႢ�v������Ǝw�E���Ă���B

�u������肪�i�f���}�[�N��C�X���G���ł́A�����̃s�[�N����x�z������ɁA�Ăъg�債�Ă���B�����̘e�c�����E���������nj��������́u�u�������ɂ���Ă���Ɋ����g�傪�i��ł���BBA.1���������͂��������Ƃ͌x�����ׂ����v�Ǝw�E�����B����A���@���͍����Ȃ��\��������Ƃ����B

|

���g�X�e���X�I�~�N�����h�ւ̒u�������Ɍx�� �����͂�2�{�Ƃ̎w�E���@1/26

�]���̃I�~�N���������u�����͂�2�{�v�Ƃ̕��͂��E�E�E�B�ꕔ�̉Ȋw�҂���X�e���X�I�~�N�����Ƃ��Ă��I�~�N�������̈���u�a�`�D2�v������A�����Ă����\�����w�E����Ă��܂��B����Ȃ��Â̂Ђ������������˂Ȃ��̂��E�E�E

������w��Ȋw������ �������y�����@�u����g�X�e���X�I�~�N�����h�g�I�~�N��������h�Ƃ��Ă�Ă���v

���[���b�p�ł͈ꕔ�̉Ȋw�҂���g�X�e���X�I�~�N�����h�Ƃ��Ă�Ă���V���ȕψٌ^�ł��B���ܓ��{�Ŋ������g�傳���Ă���̂́A�I�~�N�������a�`�D1�ł����A����ɕψق����̂��I�~�N�������̈���a�`�D2�ł��B�V�^�R���i�E�C���X�̈�`�q�z��͂��Ă��鍲���y�������w�E����̂��E�E�E

�������y�����@�u���ɂ���Ă���͂��邪�A�a�`�D1���a�`�D2�̕���2�{���x�A���s���₷���v

�f���}�[�N�ł�12�����{���犴���҂��}���ɑ����Ă��܂����A���V���g���E�|�X�g�͐��Ƃ̘b�Ƃ��āA�V�K�����҂̂����a�`�D2����߂銄�������悻65���ɂ̂ڂ�Ɠ`���Ă��܂��B�C�M���X�ł́A�ی����ǂ�����������荂���\��������Ƃ��Ăa�`�D2�����Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B���O�����̂��E�E�E

�������y�����@�u�I�~�N�����̎����悤�Ȃ��̂ƈ�ۂ��������������A�]�����ƃA���t�@�����炢�ψِ��͈Ⴄ�B�`�d�͂����ł͂Ȃ��A�Ő��A�Ɖu�A��ɑ����R���A�a�`�D1�Ƃa�`�D2�ł͂��Ȃ�قȂ�\��������v

�a�`�D2�͌���ł̓I�~�N�����̈���ɕ��ނ���Ă��܂����A�a�`�D1�Ƃ̈�`�q�̈Ⴂ�͑傫���A���̍����d�Ǔx�Ȃǂ̈Ⴂ�ɂȂ���\��������Ƃ����̂ł��B���{�̋�`���u�ł́A����܂łɂa�`�D2��198��m�F����Ă��āA�x�����K�v���Ƃ����܂��B

�������y�����@�u�����炭�s���ł��L�����Ă���\���͂��Ȃ荂���B�a�`�D1�Ƃa�`�D2����ʂł���̐��������āA����ɔ����Ă����ׂ����Ɓv

|

���I�~�N�����h���^�A�����ł��m�F�@�����͍����Ƃ̕��͂��@1/26

�V�^�R���i�E�C���X�̕ψٌ^�u�I�~�N�����^�v�̔h���^�̊����������ł�27��m�F����Ă��邱�Ƃ����������nj������̒����ł킩�����B�uBA.2�v�ƌĂ�A�I�~�N�����^�Ŏ嗬�́uBA.1�v�Ƃ͕ψق��قȂ�B���s��̐��Y��������͔h���^���]���̃I�~�N�����^��芴���͂�18%�����Ƃ̕��͂��������B

�h���^��40�J���ȏ�Ŋm�F����A���E�ی��@��(WHO)���D��I�ɒ�������悤�������Ă���B���������̘e�c����������26���A�h���^�Ƃ̔�r�ɂ��āu���@���Ȃǂ̈Ⴂ�͖��m�ɂȂ��Ă��Ȃ��v�Əq�ׂ��B

����A�����J���Ȃ̏W�v�ɂ��ƌ��u�֘A�ł͔h���^��19�����_��198��m�F���ꂽ�Ƃ����B���Ȃ͎����̕��S�̌y���̂��ߕψٌ^���ׂ�PCR�����̏k���Ȃǂ𑣂��Ă���A���ۂɂ͂���ɑ����\��������B

���Ȃ̐��Ƒg�D�u�A�h�o�C�U���[�{�[�h�v�̓����̉�ł́A�����̃R���i�����҂�97%���f���^�^����I�~�N�����^�ɒu����������Ƃ̃f�[�^�������ꂽ�B��c�ł́u�Z���I�ɂ͑S���Ŋ����g�傪�p������v�Ƒ����B�e�c���́u�ǂ̎��_��(�����Ґ���)�����Ɍ��������́A�܂������͂����肵�Ă��Ȃ��Ƃ̋c�_���������v�ƌ�����B

|

���I�~�N�����h�����A������27��m�F�@�����́u18�������v���v���@1/26

�V�^�R���i�E�C���X�̕ψي��u�I�~�N�������v�̈��ŁA���ݎ嗬�̃E�C���X�Ƃ͕ʂ̔h�������A�����ŏ��Ȃ��Ƃ�27�ጩ�����Ă������Ƃ�26���A���������nj������̏W�v�ŕ��������B

���B��A�W�A�Ŋg�債�Ă���uBA�E2�v�ƌĂ��E�C���X�ŁA�����͖��𖾂ȕ������������A���s��̐��Y������(�����lju�w)��͓����A�����͂�����܂ł̃I�~�N���������18�������Ƃ̕��͌��ʂ��܂Ƃ߁A����̗��s�Ɍx�����K�v�ƌĂъ|�����B

BA�E2�́A�嗬�̃I�~�N�������uBA�E1�v�ƕψق̉ӏ��������Ⴄ�B�p�����{�̕��ɂ��ƍ�N11���ȍ~�A��40�J��������ꂽ�B�g�傪���ɖڗ��̂̓f���}�[�N�ŁA�V�K�����҂̔����߂����߂�B���E�ی��@��(WHO)��BA�E2�ɂ��āA�d�lj����X�N�Ȃǂ̒����������}���ׂ����Ƃ��Ă���B

�����ł́A��N12��27�����獡�N1��16���܂ł�27��m�F���ꂽ�B��`���u�ł��������Ă���A�C���h�A�t�B���s���Ȃǂɑ؍ݗ�������l���������Ă����B

BA�E2�Ɋ����������҂̐f�Âɓ����������ۈ�Õ�����̏��{�N�Ƌ���(�����NJw)�́u�l�l����������ł́A�Ǐ��a�C�̏d����(BA�E1�Ƃ�)�Ⴂ�͂Ȃ��Ƃ�����ۂ��v�Ƙb���B

����A�f���}�[�N�̃f�[�^�Ɋ�Â����͂��܂Ƃ߂����Y�����́u�����͂�2���߂�������Ƃ����Ⴂ�͑傫���v�Ƃ�����ŁA������{�ōL���邩�ǂ����𒍈Ӑ[���Ď�����K�v������Ǝw�E�����B

|

�����N�`��2��A�I�~�N�������Ǘ\�h52%�@�����f�[�^�ŏ��@1/26

�����w�Ȃǂ̌����`�[����26���A�V�^�R���i�E�C���X�̕ψٌ^�u�I�~�N�����^�v�ɑ��郏�N�`���̌��ʂ������̃f�[�^�ŕ��͂����b�茋�ʂ\�����B�I�~�N�����^�̗��s���L���������Ԃɂ����āA�ăt�@�C�U�[�����ă��f���i����2��ڎ�̔��Ǘ\�h���ʂ�51.7%�ŁA�f���^�^���s���ł�88.7%���ቺ���Ă����B�I�~�N�����^�ւ̃��N�`�����ʂɊւ��鍑���f�[�^�͏��߂Ă��Ƃ����B

�S���I�ɃI�~�N�����^�̊������L�����Ă���1��1�`21���̌����f�[�^�͂��A�I�~�N�����^�ɑ��郏�N�`���̌��ʂ𐄒肵���B�����ȂǑS��5�J���̈�Ë@�ւŃR���i�̏Ǐ����Č�������417�l(16�`64��)�ɂ��ĉ�͂����B

���N�`�����ڎ킾����53�l�̂����z����24�l(45%)�������̂ɑ��A�t�@�C�U�[�������f���i����2��ڎ킩��14���ȏソ����346�l�ł͗z����88�l(25%)�ɂƂǂ܂����B�Ǐ����ėz���ɂȂ�䗦�v�����Ŕ�r���A2��ڎ�͖��ڎ�Ɣ�ׂĔ��ǂ�51.7%(2.0�`76.2%)���炷���ʂ�����Ɛ��肵���B�����A�܂��Ǘᐔ�����Ȃ��������͂ł��邽�ߐ���l�̕����傫���B

�f���^�^�����s����2021�N7��1���`9��30���̃f�[�^�̕��͂ł́A2��ڎ�̔��Ǘ\�h���ʂ�88.7%(78.8�`93.9%)�������B�����̐X�{�_�V�㋳���́u�I�~�N�����^�ɑ��Ă����N�`���͈��̌��ʂ����邪�A�f���^�^�Ɣ�ׂČ���肷��̂͊ԈႢ�Ȃ��B�ڎ킵�Ă��Ă����f�����Ɋ�����𑱂��Ăق����v�Ƙb�����B |

���S���̃R���i�����m�F ����7���l���� �ߋ��ő��Ɂ@1/26

26���͌ߌ�7���܂łɁA�S����7��1633�l�̊��������\����Ă��܂��B����̊������\��7���l����̂͏��߂Ăł��B�܂��A�����s��5�l�A��t����4�l�A���{��3�l�A���m����3�l�A��������3�l�A���s�{��2�l�A�k�C����2�l�A�O�d����1�l�A��ʌ���1�l�A����1�l�A�L������3�l�A�Ȗ،���1�l�A���ꌧ��1�l�A�Q�n����1�l�A��錧��1�l�A���쌧��1�l�A����������1�l�̍��킹��34�l�̎��S�̔��\������܂����B

�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͋�`�̌��u�Ȃǂ��܂�235��9254�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����712�l�ŁA���킹��235��9966�l�ƂȂ��Ă��܂��B�S���Ȃ����l�͍����Ŋ������m�F���ꂽ�l��1��8604�l�A�N���[�Y�D�̏�D�҂�13�l�̍��킹��1��8617�l�ł��B

��Ȏ����̂Ȃǂɂ��܂��ƁA�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�͗v�Ŏ��̂Ƃ���ł��B

�����s��49��8549�l(14086) / ���{��28��5908�l(9813) / �_�ސ쌧��21��2273�l(4794) / ��ʌ���14��8159�l(3890) / ���m����14��4761�l(4663) / ��t����12��7419�l(2621) / ���Ɍ���11��18�l(4303) / ��������10��4065�l(3615) / �k�C����7��8633�l(2091) / ���ꌧ��7��8358�l(1256) / ���s�{��5��3950�l(2216) / ���L������4��3138�l(1252)

���̂ق���`�Ȃǂ̌��u�ł̊����m�F��9193�l(116)�A��������̃`���[�^�[�@�ŋA�������l�ƁA���̐E���⌟�u���Ȃǂ̊����͍��킹��173�l�ł��B

�����J���Ȃɂ��܂��ƐV�^�R���i�E�C���X�ւ̊������m�F���ꂽ�l�ŁA�l�H�ċz���W�����Î��ȂǂŎ��Â���Ȃǂ��Ă���d�ǎ҂́A26�����_��470�l(�{26)�ƂȂ��Ă��܂��B

����A�Ǐ��P���đމ@�����l�Ȃǂ�26�����_�ō����Ŋ������m�F���ꂽ�l��186��4355�l�A�N���[�Y�D�̏�q�E�����659�l�̍��킹��186��5014�l�ƂȂ��Ă��܂��B

�܂��A24����1���ɍs��ꂽ���匟��������PCR�����Ȃǂ̐��͑���l��11��60���ł����B

|

�������V����242�l�R���i�����@�X�|�[�c���ŃN���X�^�[�@1/26

�H�c���ƏH�c�s��26���A�v242�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�������\��25����245�l�Ɏ����ő����B�����ŊJ���ꂽ�X�|�[�c���ŐV���ȃN���X�^�[(�����ҏW�c)���m�F���ꂽ�B�����̊����҂̗v��3110�l�B

�����҂̓���͕ی����ʂŏH�c�s103�l�A���24�l�A�k�H�c13�l�A�\��13�l�A�H�c����4�l�A�R���{��9�l�A���9�l�A����65�l�A����2�l�B����ی����Ǔ��̊����҂͏Ǐ�Ȃǂ����B�ق��ɏd�ǎ҂͂��Ȃ��B

�V���ȃN���X�^�[�͌����ō������{�ɊJ���ꂽ���Z���̃X�|�[�c���B�v11�l�̊������m�F���Ă���B

25���ɔ��\���ꂽ�X�|�[�c���̃N���X�^�[�́A�V����42�l�̊��������������B

���̂ق��A����܂łɔ��\���ꂽ�N���X�^�[�̐V���Ȋ����҂͔\��ی����Ǔ��̎��Ə�5�l�A���ی����Ǔ��̐E��2�l�A���암�̍��Z1�l�B�H�c�s�͏��w�Z11�l�A�X�|�[�c�C�x���g1�l�A�ۈ牀2�J���ł��ꂼ��7�l��5�l�B

�Y�������a�@(����s)�͐E��2�l�̊����\�����B���҂ƐڐG���Ă��炸�A�ڐG�҂̉A�����m�F�������ߋƖ��͒ʏ�ʂ�s���B

�H�c�s����ψ���́A�V���ɏ����w�Z�v5�Z���w���A�w�N���Ƃ���B����s���ς͏��w�Z1�Z��V���Ɋw�N���Ƃ��A���w�Z1�Z�̋x�Z��26������28���܂ʼn��������B

�H�c�s�ƌ��x�A�H�c�C��ۈ����̐E���e1�l�A�\��R�{�L����h�{���̐E��3�l�̊��������\���ꂽ�B

|

�������s �V�^�R���i 5�l���S 1��4086�l���� 2���A���ʼnߋ��ő� �@1/26

�����s����26���̊����m�F��1��4086�l��25������1200�l�ȏ㑽���Ȃ�2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B�����̗z�����͂��łɑ�5�g�̃s�[�N������30�����A�s�̒S���҂́u���ɓ��ɐl�ƐڐG���邱�Ƃɂ�銴���̃��X�N�����܂��Ă���Ƃ�����@�ӎ��������ď\���ȑ���Ƃ��Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B�����s��26���A�s���ŐV����10�Ζ�������100�Έȏ�̒j�����킹��1��4086�l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\���܂����B25�����1200�l�ȏ㑽���Ȃ�2���A���ʼnߋ��ő��ƂȂ�܂����B�܂����j���Ƃ��Ă͂���܂łōł���������1�T�ԑO�̍���19�����6700�l�]�葽��1.9�{�̑����ł��B7���ԕ��ς͏��߂�1���l����1��633.4�l�ƂȂ�A�O�̏T��2.3�{�ƂȂ�܂����B

���z���� 30������

�܂��s�͌����̗z������25�����_��30.5���ɂȂ����Ɩ��炩�ɂ��܂����B�z�����͍���20���ɑ�5�g�̃s�[�N������A���̌���㏸�������Ă��܂��B�s�̒S���҂́u�X�Ȃ��Ɋ������Ă���l�����Ȃ�̊����ł��邱�Ƃ������Ă���B���ɓ��ɐl�ƐڐG���邱�Ƃɂ�銴���̃��X�N�����܂��Ă���Ƃ�����@�ӎ��������ď\���ȑ���Ƃ��Ăق����v�ƌĂт����Ă��܂��B

10�Ζ�����10��A30�ォ��70��܂ł͂��ꂼ��ߋ��ő��ɂȂ�܂����B�܂�30��ȉ����S�̂�64.6�����߂Ă��܂��B65�Έȏ�̍���҂�7.4���ɓ�����1040�l�ŏ��߂�1000�l���܂����B�܂��S�̂�44.8���ɓ�����6305�l�̓��N�`����2��ڎ킵�Ă��܂����B

�����o�H���������Ă���̂�4892�l�Łu�ƒ���v��2642�l�ƍł������S�̂�54���ł����B�܂��u�{�ݓ��v��24.4���ɓ�����1192�l�ʼnߋ��ő��ɂȂ�܂����B�ۈ牀�Ɨc�t���ł��킹��394�l�A���w�Z��228�l�A����Ҏ{�݂�136�l���m�F�����ȂǕ��L���{�݂Ŋ������L�����Ă��܂��B�u�E����v�ł̊�����504�l�ł����B�u�ƒ���v�u�{�ݓ��v�u�E����v�Ŋ��������l�͂��ꂼ��ߋ��ő��ƂȂ��Ă��܂��B

26�����_�œ��@���Ă���l��25�����222�l������3027�l�ł����B����×{���̐l��25�����4400�l�]�葝����4��2733�l�ƂȂ�A���߂�4���l���܂����B��Ë@�ւɓ��@���邩�z�e���⎩��ŗ×{���邩�������̐l��3��4620�l�ʼnߋ��ő��ł��B����A�s�̊�ŏW�v����26�����_�̏d�ǂ̊��҂�25�����4�l������18�l�ł����B����ɓs�͊������m�F���ꂽ40���70�ォ��90��̒j�����킹��5�l�����S�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B���̂���3�l�͓������ʗ{��V�l�z�[���ɓ������Ă��āA���̎{�ݓ��Ŋ�������

�B

���s���̕a���g�p�� 40������

�����s���ŐV�^�R���i�̊��җp�̕a���g�p����26�����_��40������42.8���ƂȂ�A�s���ً}���Ԑ錾�̔��o�̗v������������Ƃ��Ă���50���ɋ߂Â��Ă��܂��B�s���V�^�R���i�̊��҂̂��߂ɍő�Ŋm�ۂł���Ƃ��Ă���6919���̕a���g�p����26�����_��40������42.8���ƂȂ�܂����B�s���̕a���g�p���͍����ɓ����ď㏸�������Ă��āA����9����10�������8�����17����20���A����4�����21���ɂ�30�������ꂼ�꒴���܂����B������30�����Ă���5�����26���A40�����A�s�����{�ɑ��ً}���Ԑ錾�̔��o�̗v������������Ƃ��Ă���50���ɋ߂Â��Ă��܂��B����A�d�ǂ̊��҂�26�����_��18�l�Ńs�[�N���ɂ�297�l�ɏ������5�g�ɔ�ׂ�Ƒ啝�ɏ��Ȃ��a���g�p����3.5���ł��B�s�ɂ��܂��ƁA�d�ǂ̊��҂͏��Ȃ����̂̊����m�F�̋}���ɔ����ďd�lj��̃��X�N����������҂��b����������l�̓��@�������Ă��邱�Ƃ���A�S�̂̕a���g�p���̏㏸�������Ă���Ƃ������Ƃł��B�a���g�p����}���邽�߂ɂ͊����g��Ɏ��~�߂������A�V�K�z���҂������Ɍ��炵�Ă��������œ_�ɂȂ�܂��B

|

�������ŐV����1��4086�l�����A65�Έȏオ����1000�l���@1/26

�����s��26���A�V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂�1��4086�l�ƂȂ�A�ߋ��ő����X�V�����Ɣ��\�����B�N��ʂł́A65�Έȏ�̍���҂�1040�l�ƂȂ�A���߂�1000�l�����B�܂�40��`90���5�l�̎��S���m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�������}�g�債��1���ȍ~�̔��\���ł͍ő��B���̂���70��A80��A90��̏�����3�l�̓N���X�^�[�����������������ʗ{��V�l�z�[���̓����҂ŁA�������1��22���Ɏ��S�����B80��̏����͓��A�a�A90��̏����͍������̊�b�������������B

�����s���̕a���g�p����42�E8���ƂȂ�A���r�S���q�m�����ً}���Ԑ錾�̗v������������ڈ��Ƃ���50���ɋ߂Â��Ă���B�s�͊����҂�1�����{�ɖڗ�������҂��獂��҂�ɍL�����Ă���Ƃ݂Ă���u�Ⴂ�l�́A�����̍s���͈͂ɍ���҂��b����������l������Ώd�lj����X�N�����邱�Ƃ��̂ɖ����Ăق����v�Ƙb���Ă���B

�s�̔��\�ɂ��ƁA���ݓ��@���Ă���d�NJ��҂͓s�̊��18�l�B1�T�ԕ��ς̐V�K�����Ґ���26�����_��1��633�D4�l�ŁA�O�̏T�ɔ�ׂ�231�D2���B�s���̗v�̊��Ґ���49��8549�l�ƂȂ����B

�N��ʂł�20�オ3225�l�ƍł������A10�Ζ���1829�l�A10��1600�l�A30��2442�l�A40��2213�l�A50��1334�l�ȂǁB

����×{��4��2733�l�A���@�E�×{����������3��4620�l�ɂȂ����B

|

�����{�A�d�Ǖa���������グ �y�ǂł���b�����d�ĉ� �@1/26

���{��26���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�g��ɔ����A�a���m�یv��Œ�߂��d�Ǖa���̉^�p���������グ���B���a���d�ĉ������R���i���҂̂ق��A�d�lj����X�N�������D�w��l�H���͊��҂�����炩���ߏd�Ǖa���Ɏ��e���鎖�Ⴊ�����Ă���B�V�ψي��u�I�~�N�������v�̉e�����傫���A�g���m���m���́u�I�~�N���������L�̉ۑ肾�v�ƌx�������������B�{�ɂ��ƁA�R���i�͌y�ǁE�����ǂ����A�d�ĂȊ�b����������Ȃǂ��ďd�Ǖa���ł̎��Â�v���銳�҂�13�����_�Ń[���������B������25����40�l�ɋ}���A26����33�l�ɏ�����B

�g�����́u�ʼn߂ł��Ȃ����ɂȂ��Ă���v�Ƌ����B�a���m�یv���̉^�p�����t�F�[�Y1(170��)����t�F�[�Y3(330��)�Ɉ����グ���B���ۂ̉^�p����25�����_�̖�240������340�����x�܂ő����錩���݁B�{�ɂ��ƁA�f���^���܂ł̊�����ł͔x���Ǐ������A���@���銳�҂��唼���������A�I�~�N�������ł͔x���Ǐ�������P�[�X�̓f���^���ȂǂƔ�ׂď��Ȃ��d�lj����͒Ⴂ�B

����ŁA�R���i�͊�������Ί����ǖ@�Ɋ�Â��u������K�v������B�R���i�����̋^��������A��b�����������������҂͈�ʂ̏W�����Î�(�h�b�t)�ȂǂŎ��Â��邱�Ƃ�����B�D�w��l�H���͊��҂�����l�ŁA����I�ɃR���i�z������������P�[�X���������Ă���Ƃ����B

�V�^�R���i�E�C���X�̊����}�������u����(�܂�)�h�~���d�_�[�u�v��27���A�k�C������{�A�������Ȃ�18���{���ɒlj��K�p�����B���Ԃ�2��20���܂ŁB���H�X�̉c�Ǝ��ԒZ�k�ȂǁA���̐��������߂�B�Ώےn���34�s���{���Ɋg�傷��B |

���A�����J�̃R���i���Ґ��A�f���^�����s���Ɠ����x�Ɂ@����҂Ɩ��ڎ�ҁ@1/26

�A�����J�ŐV�^�R���i�E�C���X�ɂ��1��������̎��Ґ����A�f���^���̊����g��̃s�[�N���Ɠ����x�܂ő����Ă��邱�Ƃ��A�ŐV�̓��v�Ŗ��炩�ɂȂ����B

�ăW�����Y�E�z�v�L���X��w�̏W�v�ɂ��ƁA1��������̎��Ґ���7�����ς́A����21����2000�l�߁B23����2033�l�ƂȂ����B����͍�N9���́A�f���^���̗��s�̃s�[�N���Ƃقړ������B

���҂̑唼�́A65�Έȏ�̍���҂��A���N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��l�����ƂȂ��Ă���B

�A�����J�͐��E�ōł�COVID-19�ɂ�鎀�҂������A���{����26���ߌ�܂ł�87��1937�l���S���Ȃ��Ă���B����ŁA�����Ґ��͓��������͂邩�ɑ����A���@���Ґ����f���^���̃s�[�N�����z���Ă���B

1��������̐V�K�����̕��ς́A����܂ł̊����̔g�Ɣ�ׂĂ����ɑ����B

�X�^���t�H�[�h��w�̊����ǐ��ƁA�A�u���A���E�J�������m��BBC�̎�ނŁA�I�~�N�������͈�ʓI�Ƀf���^�������Ǐy���A����̎��Ґ��̑����͓��@���̍����ɋN�����Ă���Ǝw�E�����B�u��芴���͂̋����E�C���X�̏ꍇ�A�d�NJ��Ґ��Ǝ��Ґ��͋}���ɑ�����B�d�lj�����m�����Ⴍ�Ă��A��ΐ������ɑ������炾�B���ɑ傫�Ȑ��ɑ���w���Ȃ��m���x�́A�傫�Ȑ��ɂȂ��Ă��܂��v�@�Ď��a��Z���^�[(CDC)�̃f�[�^�ł́A���҂�75���߂���65�Έȏ�ƂȂ��Ă���B

����ɓ��v����́A���N�`����ł��Ă��Ȃ��l�̎��S����m���́A���N�`���ڎ���������A�u�[�X�^�[(�lj��Ɖu)�ڎ�����l�̖�100�{�ɏ�邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B�ăI�n�C�I�B�P�[�X�E�E�G�X�^����w�̐l���E�ʓI���N�Ȋw�Ȃŏy�����߂�}�[�N�E�L�����������m�́A�u�I�~�N�������̗��s�ł͈�т��āA�d�lj��Ɠ��@���A���S���X�N�܂ŁA���N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��l�ւ̉e�����傫���v�Ǝw�E����B�u����͖��m�Ȏ������v�@�A�����J�ł͂���܂łɐl����63�������N�`���ڎ���I���A12����1���ڎ���Ă���B

�j���[���[�N�E�V���L���[�X��w�̉u�w�ҁA�f�C���B�b�h�E���[�Z�������ɂ��ƁA���N�`�������l�������A���̐l�����������K����ς��ĎЉ�𗬂𑝂₵�Ă��錋�ʁA���N�`����ڎ킵�Ă��Ȃ��l�X�̓��@���⎀�S�����オ���Ă���\��������Ƃ����B

���[�Z�������́A�u�{�X�g����j���[���[�N�Ȃǃ��N�`���ڎ헦�̍����n��̐l�X�قǁA�s���p�^�[����ς������ƂŃE�C���X�ɐڐG����\�����������A����قǑ厖�ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ɛ����B�u�����҂������钆�ł́A�E�C���X�����X�N�̍����l�X�ɂ܂œ��B���A���S���������Ȃ�ƌ���̂��Ó����v�Ƙb�����B

�܂��A�A�����J�̖��ڎ�҂̃��X�N�͔N��̂ق��A�얞�⍂�����Ƃ��������������Ȃǂɂ���Ĉ������Ă���Ǝw�E�����B�u�����̗v������������l�̃��X�N�͍��܂�v

�Z���I�ɂ́A1��������̎��Ґ��͍��������������Ƃ݂��Ă���B�L�����������m�́A�����Ґ��̃s�[�N�Ǝ��Ґ��̃s�[�N�͍ő��1�J�������ƌx���B���Ґ��͌��������T�Ԃ͑������邩������Ȃ��ƌ�����B�u�A�����J�͂܂��s�[�N�ɒB���Ă��Ȃ��B�I�~�N�������ɂ�銴���Ґ��̑����ɂ���āA�l��������̎��S���͌����ɓ]���Ă��Ȃ��v

|

���I�~�N��������99�D9���@�V�K�������������ґ����\�Ăb�c�b���v�@1/26

�Ď��a��Z���^�[(�b�c�b)��25���A�S�Ă�16�`22���ɐV�^�R���i�E�C���X�ւ̊��������������l��99�D9�����ψي��u�I�~�N�������v�ɂ����̂��Ƃ���ŐV�̐��v�\�����B�č��ŏ��߂ăI�~�N�������̊����m�F�����\���ꂽ�͍̂�N12��1���ŁA2�J����ł���܂Ŏ嗬�������f���^������A�قڊ��S�ɒu����������Ƃ݂���B

�č��ł̓I�~�N�������̋}���Ȋg��ɔ����A�p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)�ȍ~�A�ł��}���Ɋ����Ґ������������B�b�c�b�̏W�v�ɂ��A�������{��1��������̐V�K�����Ґ���7���ԕ��ς͖�80���l���L�^�B��25���l�ʼnߋ��ő���������N1����3�{�ȏ�ɑ������B

����A�����ɃI�~�N�����������s�����k�����⒆�����ł́A�s�[�N���z�������悤���B�j���[���[�N�B��1��������V�K�����Ґ��͍������{��9���l���Ă������A24���ɂ͖�1��2500�l�ƂȂ����B

�������A�S�Ă̎��Ґ��͑������A1���������2000�l(7���ԕ���)���S���Ȃ��Ă���B�I�~�N���������s������12�����{�ɔ�ז�2�{�ŁA�t�@�E�`�����A�����M�[�����nj���������23���A�`�a�b�j���[�X�ɑ��u���N�`���ڎ킪�\���łȂ��n��ł͓��@���ꂵ�݂���������������������Ȃ��v�ƌ�����B

|

|

�@

�@ |

���R���i�t��!?�@2�V�[�Y���A���ŃC���t�����Ґ����ᐅ���̃��P�@1/27

�N�����ƂƂ��ɐV�^�R���i�E�C���X�E�I�~�N���������҈Ђ��ӂ邢�n�߁A�����̓s���{���ł܂h�~���d�_�[�u�����{�����Ȃǂ̑Ή�������Ă��܂��B����œ������s���뜜���ꂽ�~��̋G�ߐ��C���t���G���U�����ɂ��Ă�2020/21�N�V�[�Y�����l�A2021/22�N�V�[�Y�������܂̂Ƃ���ɂ߂ď��Ȃ���Ԃ̂܂ܐ��ڂ��Ă��܂��B2�N�A�����ăC���t���G���U�����҂��g���j�I�ɏ��Ȃ��h���R�⍡��̗��s�̉\���A�I�~�N�������Ƃ̊֘A���܂߂������Ǒ�Ȃǂɂ��āA���l�ߌ����n�r���e�[�V�����a�@(���l�s�ߌ���)�̋g�c�����@���Ɏf���܂����B

���嗬�s�̊뜜���A���܂̂Ƃ��뗬�s�̂������Ȃ�