�����ꌧ�̐��Ɓu�܂h�~�Ɉڍs���ׂ��v�@�ً}����11���̏I���O�ɒ@7/6

���ꌧ�̐V�^�R���i�E�C���X���Ɖ�c��5���A�����ŊJ����A�ً}���Ԑ錾��\��ʂ�11���ŏI�����A�����n��ʂɐ������e�f�ł���u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ɉڍs����ׂ��Ƃ̈ӌ��ň�v�����B�����ɁA�����Ґ���1�T�Ԃ�1��������̕��ς�80�l����ً}���Ԑ錾�߂���ׂ��Ƃ̍l�����܂Ƃ߂��B

���Ɖ�c�̒�Ă��A�ʏ�f�j�[�m�����o�ϊE�Ȃǂ���ӌ����������Ő錾�̏I���Əd�_�[�u�̓K�p�����ɗv�����邩�f����B

���c���Y����(������w��w�@����)�͉�c��̉�Łu�����ł͊���������A�����̂ɂ���ă��N�`���ڎ�ɍ�������v�Əq�ׁA�n��̏ɍ��킹���K�����e�����߂���d�_�[�u�̕K�v������������B

��c�ł͌��O����̐��ۑd�v�Ƃ̈ӌ������������Ɛ����B���c�����͐��Ɖ�c�̈ӌ��Ƃ��Ēm���ɑ�(1)�錾��d�_�[�u���o�Ă���n�悩��̕s�v�s�}�̗����������(2)��������ꍇ�ɂ͎��O�o�b�q��������(3)���N�`����ڎ킵�Ă���ꍇ�͂�����x�̍s�������Ă悢�|��3�_�����b�Z�[�W�Ƃ��Ĕ��M����悤���߂��B

5���̐V�K�����҂�28�l�B����1�T�Ԃ̐l��10���l������̊����Ґ��͑S���ő��������Ă������A28�E10�l�őS����2�ԖڂƂȂ����B�ő��͓����s��29�E16�l�ŁA�S�����ς�8�E77�l�B

�s�����ʂł͓ߔe�s��16�l�ōő��������B�����o�H�͉ƒ����6�l�ōł������E����A�F�l�E�m�l�A���̑������ꂼ��1�l�������B

�ČR�W�̊�����4���̔��\��4�l�A5���̔��\��2�l�Ōv6�l�B���v1461�l�ƂȂ����B

�����Z����4�X�ɓs���ߗ�25���~�@�ٔ�������͑S�����@7/6

�����s��6���A�ً}���Ԑ錾���ŁA�������ʑ[�u�@45���Ɋ�Â��c�Ǝ��ԒZ�k���߂ɉ����Ȃ��������H�X4�X�܂ɑ��āA�ٔ��������ꂼ��ɉߗ�25���~�����肵���Ɣ��\�����B�s�͌��肪�m�F�ł����̂͑S�����Ƃ��Ă���B

4�X�܂�1�`3���ً̋}���Ԑ錾���ߒ��Ɍߌ�8���܂ł̎��Z���߂����ہB�s��3��29���A�ߗ����Ȃ����߂̎葱�����ٔ����ɒʒm�����B����͔���J�̂��߁A�ٔ����ɕ�����t��\�����m�F�����Ƃ����B

�ٔ����̌��藝�R�ɂ́u�ԗl����x�A���߈ᔽ�ɂ��e���Ȃǂ̎���𑍍��I�ɔ��f�v�Ƃ̋L�ڂ��������B�s�́A�X�܂̓���ɂȂ���Ƃ��ĊNJ��̍ٔ����𖾂炩�ɂ��Ă��Ȃ��B

������O���^�A5��20.7%���@�O�N�ً̋}���Ԑ錾�̔����@7/6

�����J���Ȃ�6�����\���������ΘJ���v����(����A�]�ƈ�5�l�ȏ�)�ɂ��ƁA5����1�l������̌������^���z�͑O�N������1.9%����27��3777�~�������B�O�N����������̂�3�J���A���B���̂����c�Ƒ�ȂǏ���O���^��1��7486�~�Ɠ�20.7%���������B�������͔�r�\��2013�N1���ȍ~�ōő傾�����B

20�N5���͐V�^�R���i�E�C���X�̏��ً̋}���Ԑ錾�����߂���Ă��鎞���ŁA���̔������傫���o���B����O���^�̑��������Y�ƕʂɂ݂�Ɓu�����֘A�T�[�r�X�ƁA��y�Ɓv��51.9%�ōő傾�����B�u����A�w�K�x���Ɓv(39.0%)�A�u�����Ɓv(37.8%)�A�u�s���Y�E���i���Ɓv(37.3%)�Ƒ������B

��{����������������^��24��5086�~��0.8%���A�{�[�i�X�ȂǓ��ʂɎx����ꂽ���^��1��1205�~��1.0%���������B�J�����Ԃ̉����^�̎��������ɂȂ����Ă���B

�����V�^�R���i�O��19�N5���Ɣ�r����ƌ������^���z�Ȃǂ̓}�C�i�X�ŁA���J�Ȃ͊����g��O�̒��������ɂ͖߂肫���Ă��Ȃ��Ƃ݂Ă���B�@�E�E�E

���ً}���Ԑ錾���̉���Ɍܗ֎��O���h�ŏ��̊C�O�I��c �@7/6

�����I�����s�b�N�Ɍ����ĉ���s�Ŏ��O���h���s���t�����X�̃o���[�{�[���̑�\�`�[�������ꌧ�ɓ���܂����B�S���ŗB��ً}���Ԑ錾���o�Ă��鉫�ꌧ�ɁA���O���h�̂��߂ɊC�O����I��c���K���̂͏��߂Ăł��B

�t�����X�̃o���[�{�[���j�q�̑�\�`�[��21�l�́A6���ߑO11������ߔe��`�ɓ������܂����B�I��Ȃǂ͓����̍ہA�V�^�R���i�E�C���X�ɂ��Č������āA�S���A�A�����m�F����Ă��܂��B�I��Ȃǂ͊����h�~��ŁA�ق��̏�q�ƕ�����ē������r�[�Ɏp�������܂����B���̂��ƑI��Ȃǂ͏\���ȊԊu�����Ȃ���A���O���h���s������s���̏h���{�݂ɓ���܂����B

�S���ŗB��ً}���Ԑ錾���o�Ă��鉫�ꌧ�ɁA���O���h�̂��߂ɊC�O����I��Ȃǂ��K���͍̂����߂Ăł��B�`�[���͍���19���܂ō��h���s���A�I�肽���͌����A�������������߂���ق��A�h���{�݂Ɨ��K���̍s�����̂ق��͊O�o���F�߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

����A�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ŁA����s�́A�����\�肵�Ă����q�ǂ������Ƃ̌𗬃C�x���g�����ׂăI�����C���ɐ�ւ��Ď��{���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B���ɂ��܂��ƁA�����ł͓����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�̎��O���h��5�̎s�����ōs���A5��������100�l�ȏオ�K���\��ɂȂ��Ă��܂��B

�h����̃z�e���͊������O�ꂵ�Ă��܂��B���Ȃǂ���߂��K�C�h���C���Ɋ�Â��A�I��Ȃǂ́A��ʋq�ƐڐG���Ȃ��悤��������o���肵�A�Ɩ��p�̃G���x�[�^�[���g�p���܂��B�q����1�̃t���A���\�`�[���̐�p�ɂ��A�H�������݂���ɂ��܂��B�I��Ȃǂ̓z�e�����ŁA�����̕����̂���t���A�ƐH����ꂵ���s�����ł��Ȃ��ȂǍs������������������Ă��܂��B

�H���̒ȂǑI��Ȃǂƒ��ڐڐG����X�^�b�t40�l�͖����A�ԐړI�ɐڐG����X�^�b�t��3����1��A�������A�A���ł��邱�Ƃ��m�F���܂��B

�z�e���͊����h�~���O�ꂷ�����ŁA�H�����ɑ싅���e�[�u���Q�[����p�ӂ���ȂǁA�O�o���ł��Ȃ��I��Ȃǂ������ł����K�ɑ؍݂ł���悤�H�v���Â炵�Ă��܂��B

�t�����X�̑I��Ȃǂ������I�L�i���O�������[�����]�[�g�̗ѕS�� ���x�z�l��s�́u�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ŏC�w���s���L�����Z���ɂȂ�ȂǁA����グ���傫����������ł��܂��B�������������Ă���̂ŁA�t�����X�̑�\�`�[�����؍݂��Ă����̂͑�ς��肪�����ł��B�����A�t�����X�̊F����͊O�ɏo���Ȃ��̂ŁA�����ł�����Ŏv���o������Ă��炦��悤�A�y�������͋C�ł��}���ł�����Ǝv���܂��v�Ƙb���Ă��܂����B

���Z�ʂ̗����Ȃ��u�V�t�g���v�@�R���i�Ђŕ��ƒT���ɋ�J �@7/6

��������R���r�j�̓X���ȂNjΖ�����(�V�t�g)�������Ԃ��Ƃɕϓ�����u�V�t�g���J���ҁv���A���ƒT���ŋ�킵�Ă���B�R���i�Ђŋx�Ƃ����o����Ȃǂ��ăV�t�g�̒��������G���A�J���҂ɓ`�����鎞�����x��A�V���Ȏd���̃X�P�W���[���ƍ��킹�ɂ������߂��B�x�ƕ⏞���o����������Ɋׂ�V�t�g���́u���v�͎Љ��艻�������A�����ێ��̂��߂̕��Ƃ�������Ƃ����ۑ�������яオ���Ă���B(�R�c�W�j)

�u�V�t�g�̗Z�ʂ������A���o�C�g�͂��܂�Ȃ��A�T���̂���ρv

�����f�B�Y�j�[���]�[�g�̃V���[�ɏo������_��Ј��̏����́A�d���������������A���ƒT���̓����Ɋ����Ă���B�{�Ƃ̃V�t�g��1�T�ԕ��������݂Ɍ��܂�A������̂͑�����2�T�ԑO�B���������ƒT���ő�����ɁA�{�Ƃ̃V�t�g����̃X�P�W���[����`����Ɓu�����Ƒ������߂Ă��炦�Ȃ��ƁA������̃V�t�g���g�߂Ȃ��v�ƒf���邱�Ƃ������B

���̎d���͏T5���̋Ζ������R���i�ЂŏT2�`3���Ɍ������B��Ђ���̋x�ƕ⏞�ł͎�������₦���A�V�t�g���o����ł��T����1������̔h���̎d���ŐH���Ȃ��B�u��������Ɏd��������Ƃ͌��炸�s����v�ƌ�����B

�]�ƈ��̈ꕔ����������J���g���Ȃ̂͂ȃ��j�I���͍��t���ŁA���Ƃ��₷���������̂��߃V�t�g�̉^�p���P��v���B�^�c��Ђ̃I���G���^�������h(��t���Y���s)�͎�ނɁu�����₷�����̐�����i�߂Ă���A�]�ƈ��̗v�]�܂��č�������P���Ă����v(�L��)�Ɠ������B

�V�t�g���J���҂��������H�ƊE�́A�x�Ƃ⎞�Z�����o���ăV�t�g���������G���������ƂȂǂ��猈�肪�x��邱�Ƃ������A�J�g�ɂ̓V�t�g�`�B�𑁂߂�v�]���������B�c�̌����Ă�����H�X���j�I���̔��ѓN��́u�c���Ȃ�Ή�Ђ̉^�p��ς�����v�Ƙb���B

�����J���Ȃɂ��ƁA�ݐE���Ȃ���ʂ̃A���o�C�g�Ȃǂ�T�������͑S���ł݂��A�S���҂́u�V�t�g����x�ƒ������Ŏ���������A���̕�U�̂��߁v�Ɛ����B�S���J���g�����A���̒���q�K�Z���^�[�����ǒ����u�o�C�g��̑��D�킪�N���Ă���v�Ƙb���B���ɍ���҂͕��Ƃ�������Ȃ����Ԃ��N���Ă���B

�V�t�g���J���ɏڂ�������q��ٌ�m�́u�K�̃V�t�g���J���҂͂��Ƃ��Ƃ̎����������A���Ƃɒǂ����܂��\�}�B���Ƃ����ɍςޕ⏞�̏[�����K�v�v�Ǝw�E����B

���R���i�Ђ���̉Łu�댯�Ș����v�������h�l�e�ꖱ�����@7/6

���ےʉ݊��(�h�l�e)�̃Q�I���M�G�o�ꖱ������5���A�V�^�R���i�E�C���X�̃p���f�~�b�N(���E�I�嗬�s)����̉ߒ��ŁA�x�T���Ɣ��W�r�㍑�Ƃ̊ԂɁu�댯�Ș����v�������Ă���ƌx�������B

�p�����a�t�H�[�����ŁA�č��ȂǕx�T���̗͋��������́u�ǂ��j���[�X�v�����A�r�㍑�ł͒ᐅ���̃��N�`���ڎ헦���j�Q�v���ɂȂ��Ă���Ǝw�E�B�u����͐����̓��ꐫ�ɉ����A���E�̈��萫����ш��S���Ɋ�@�������炵�Ă���v�Əq�ׂ��B

���t�H�[�����ɎQ���������E�f�Ջ@��(�v�s�n)�̃I�R���W���C�E�F�A�������ǒ������l�̌��O��\���B���e���A�����J�A�����A�A�t���J�Ȃǃ��N�`���ڎ헦���Ⴂ�n��ł͐��������ɒᒲ�ɂȂ�u�j���^�̉v�ɂ��Čx����炵���B

���R���i�ЂŐl�C�̃n���o�[�K�[�X�ɂ��Ă̈ӎ������@7/6

�R���i�Ђł��D���ȃn���o�[�K�[�X�ɂ��Ă̈ӎ�����(�L����1,000��)��2021�N6��16���`6��21���Ɏ��{���܂����B

�R���i�Ђł����n���o�[�K�[�`�F�[���͍D���A�V�K�n���o�[�K�[�ƑԂ̏o�X���������ł��܂��B���̂悤�ȏ��̂��ƁA����҂̓n���o�[�K�[�X�i�ǂ̂悤�ɂ��g���ɂȂ��Ă���̂��A�ӎ����������{���܂����B���̌��ʁA�����̂��璆���H�܂ŁA������t�@�[�X�g�t�[�h�̒���70���̕����n���o�[�K�[�X���u�ł����p����v�Ɖ��Ă��܂��B���̗��R�Ƃ��āA�u�����Ĕ��������v�A�u��y������v�A�u�����ł�����₷������v�Ɨ����̍����őI�ԕ��������A�R���i�ȑO�Ɣ�ׂăn���o�[�K�[�X�̗��p����27���������Ă��܂��B�R���i�O�̓C�[�g�C�����嗬�ł������R���i�Ђł̓e�C�N�A�E�g���p�������A��Ɉ�l�ł̗��p��41���A�Ƒ��Ƃ̗��p��54���Ƃ������ʂƂȂ�܂����B���p���Ԃ�74%�ƃ����`�т��������̂́A�[�H���n���o�[�K�[�ł���R�Ȃ�70%�ƁA���p���Ԃ̕����L�����Ă��܂��B���łɍ����H�ƂȂ����n���o�[�K�[�ł����A���̐����͂܂��܂����������ł��B

��������

��1�F�ł��悭���p����t�@�[�X�g�t�[�h�͈��|�I�Ƀn���o�[�K�[��1�ʂ�70��

��2�F�R���i�ЂŃn���o�[�K�[�X�̗��p��������27%

�n���o�[�K�[�X��20���Ј�����ł��x���Ă��܂����B20��̊w���ɂȂ�Ƙ����̗̂��p�����㏸���܂��B�e�C�N�A�E�g���p�ƉƑ����p�̑������炩�A�R���i�O��̔�r�ł͊����҂̕����R���i�Ђŗ��p���������Ɖ��Ă��܂��B���ׂĂ̐ݖ�ŔN��A���ʁA�E�ƁA�����E�����ŏW�v���Ă��܂��B���A��������������A���ׂĂ̒������ʂ������肢�����܂��B

��3�F�[�H�̃n���o�[�K�[�ɒ�R�Ȃ�70%

�S�̂�70%�͗[�тɃn���o�[�K�[����R�Ȃ��A�ǂ��炩�Ƃ����ƒ�R�Ȃ��Ƒ����Ă��܂����A�����҂ł��q�l������������ƒ�ł́u�h�{�̃o�����X���C�ɂȂ�v�Ƃ��������R����T���������������Ⴂ�܂����B�����������҂ł�66���̕��͒�R�Ȃ��Ɖ��Ă��܂��B

��4�F�R���i�O�̓C�[�g�C�����嗬���A�R���i��̓e�C�N�A�E�g���p������74%

��5�F���o�C���I�[�_�[(���O����)�ɐZ���̒����A30��40��ɍL����

����̒������ʂł́A�R���i�O�ƃR���i�ЂŔ�r����ƁA�n���o�[�K�[�X�̗��p���Ԃ��傫���ω��������Ƃ��킩��܂����B�e�C�N�A�E�g���p�̓R���i�O��44���ł������R���i�Ђł�74���Ƒ傫���������A�f���o���[�̗��p�͔����ɂƂǂ܂�܂������A���O���ς��S�̂�9%���̕��ɗ��p�o��������A����30���40��ōL���肪�����܂��B�{�����ł͂���ȊO�ɁA��l������̍w�����z�⋖�e�ł�����ԁA�D���ȃp�e�B�̎�ނ�o���Y�̎�ށA�D���ȃT�C�h���j���[��ꏏ�ɒ�����������ȂǑS33��ʼnāA�N��ʁA���ʁA�E�ƕʁA�����E�����ʂɏW�v���Ă��܂��B

���R���i�Ђ����E�̊ό��Ƃɗ^���鑹���u2�N�Ԃ�4���h���v�@7/6

�V�^�R���i�E�C���X������(COVID-19)�̃p���f�~�b�N�ɔ����A�C�O���s�ƊE���������Ƃɂ�鐢�E�o�ςւ̑��Q�́A2020�N��2021�N�����킹���4���h���ɏ��\�������邱�Ƃ��A���A�̐V�������Ŗ��炩�ɂȂ����B

����قǂ̑����z�����肳�ꂽ�̂́A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ��ό��ƊE�ɒ��ڂ����炵���e���ɉ����A�ό��ƊE�Ɩ��ڂȂȂ���������̕���ւ̔g�y���ʂ����݂��邩�炾�B�����܂������ό��q���}���������ƂŁA2020�N��2��4000���h���̑������������B2021�N�����K�͂̑������o��\��������A�ƍ��A���͌x�����Ă���B�̓x�����́A���E�S�̂Ń��N�`���ڎ킪�ǂ̂��炢�i�ނ��ɂ���đ傫�����E�����Ƃ����B

���̎w�E�ɂ��ƁA���݂͐�i���̑唼�Ŋό��ƊE�̑������������Ă������ŁA�����̔��W�r�㍑�ŏ��������Ă���B���̌����̓��N�`���i�����B�t�����X��h�C�c�A�X�C�X�A�p���A�č��ȂǁA���N�`���ڎ헦���������X�ł́A�ό��ƊE����r�I��������ƌ����܂�Ă���B�������A�C�O���s���p���f�~�b�N�O�̐����ɖ߂�̂́A�����Ă�2023�N�Ƃ����̂����Ƃ̌������B

���ɂ��2021�N�̐��葹���z�́A�ό��q�̂��܂��܂Ȍ����p�^�[���ƁA���N�`���ڎ헦��O���ɒu����3�̃V�i���I���x�[�X�ɒe���o���ꂽ�B2021�N�̊ό��q��75%���Ƒz�肵���ł��������V�i���I�ł́A���E�̑����z��2��4000���h���ɂȂ�B���̃V�i���I�������ƂȂ����ꍇ�ɉ�œI�ȑŌ������˂Ȃ��̂��A�ό��ƂɈˑ����鑽���̍��X���B���Ƃ��g���R�́A�ό��Ƃ�GDP(���������Y)��5%���߂Ă���B

���̗\���ɂ��A�ň��̃V�i���I�������ƂȂ����ꍇ�A�g���R�̊ό��Ƃ́A���v��330���h���������ތv�Z���B���H�ƁA�����ƁA�ʐM�ƁA�^�A�ƂƂ������֘A����̑����������AGDP�����z��930���h���ƁA����3�{�ɂȂ�B�ό��q�̌����ŁA����GDP�͂��悻9%���ƂȂ邪�A���ۂɂ͌o�ώh����ɂ���āA���̈ꕔ�͑��E�����ƕ��͏q�ׂĂ���B

�ό��ƂɈˑ����鑼���ɖڂ������Ă݂�ƁA�G�N�A�h�����A�ň��̃V�i���I�����������ꍇ�ɍł��傫�ȑŌ����錩���݂ŁAGDP��9%��������B�܂��A��A�t���J��GDP����8%���ɂȂ�ƌ����Ă���B

���ł��y�ϓI�ȃV�i���I�ł�7������1���̊�������1000�l����@7/6

2021�N6��30���ɊJ�Â��ꂽ��41��V�^�R���i�E�C���X�����Ǒ�A�h�o�C�U���[�{�[�h�ł́A�����s�̊����ƍ���̌��ʂ����c�_�̒��S�ł����B

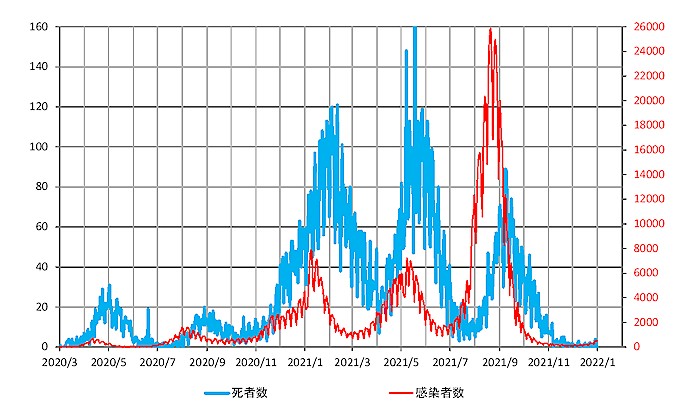

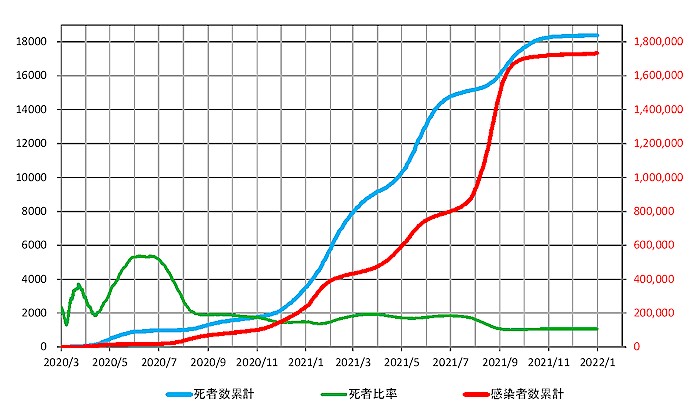

�}1�́A���s��w��w�@�����̐��Y���搶��̌����f�[�^�ł��B�����s�̕��ʊ����Ґ��̐��ڂɊ�Â��Z���\��(���T��T��1.1�A1.2�A1.3 ���p�������ꍇ)�����������̂ł����A1.1�{�̏ꍇ�ł�7�����ɂ�1���̊����Ґ���1000�l�ɒB���Ă��܂��B������1.2�{�قǂŐ��ڂ��Ă��܂����A���̏ꍇ�ł�7������1��1500�l��������\�z����Ă��܂��B�ň���1.3�{�̏ꍇ�́A��������������悤��7�����ɂ�1��2000�l��D�ɒ����銴���Ґ����o�邱�Ƃ������܂�Ă��܂��B

�܂��A���Y�搶��͓����s�̕a�����A���^�C���v���W�F�N�V�����̌��ʂ��o���Ă��܂��B����́A���s�̎��Ԕ��W�ɂ��āA���Ɋm�ەa���E�d�Ǖa���Ɨ��s�̊W�̌����݂ɂ��ă��A���^�C���Ŕc�����邱�Ƃ�ړI�Ɍ������ꂽ���̂ł��B�����ł̓��A���^�C���v���W�F�N�V�����̌��ʂ������܂����A�ȉ���4�_�ɂȂ�܂��B

1�D���s�̊g�呬�x�͐ڐG���̑���Ɉˑ�����

2�D������0�`39���������A���@��40�`59���ő��ɂȂ�

3�D�d�NJ��Ґ��Ō��Ă�4�N��Q�̒���40�`59�Αオ�ő��ƂȂ錩����

4�D���݂̑��x�Ŋg�傪�����ƁA7���㔼�܂łɏd�NJ��ҕa�������m�ەa���̕�����ɂЂ�������\��������

�u1�v�́A�l���̑����Ɗ����Ґ��̑����̊W���猩���Ă�����̂ł��B�����s�͌��݁A�ɉ؊X�ł̐l���������𑱂��Ă���A���ɖ�̎��ԑт������ł��邱�Ƃ��l����ƍ���A�����Ґ��̑����X�s�[�h���������郊�X�N������܂��B

�u2�v�͔N��ʂɌ�������̌��ʂ��ŁA�����Ґ���40�Ζ����̎Ⴂ�l�ɑ�������A���@��40�Αォ��59���ő��ɂȂ�Ɨ\�z����Ă��܂��B�u3�v���֘A���Ă��܂����A�d�ǎ҂����̔N�オ�ő��ƌ����܂�Ă��܂��B�����s�k��ی����̑O�c�G�Y�搶����o���ꂽ�����ł��铌���s�̔N��ʂɌ��������Ґ��̐��ڂ�����ƁA���߂ł�10�Α�̊����������Ă��Ă��܂�(�}2)�B���w�Z�⍂�Z�ł̃N���X�^�[���������Ă��邱�Ƃ��w�i�ɂ���܂����A10�Α�ɑ�������}����܂��B

�u4�v�͈�Î҂ɂƂ��Ă͂ƂĂ����O�����\���ƂȂ�܂��B�u�d�NJ��ҕa�������m�ەa���̕�����ɂЂ�������v�Ƃ́A�y�ǂ⒆���ǂ̊��҂��}�����āA���̎���{�݂̗e�ʂ��Ă��܂��댯������Ƃ������Ƃł��B�s���̊m�ەa������6000���Ƃ������Ă��܂����A���ۂ�3000������ƌ��ꂪ�Ђ�������ƌ����Ă��܂��B����3000�����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɁA�l���̑�����}���Ă������Ƃ��}���ƌ����܂��B

�C���h�ŏ��߂Ċm�F���ꂽ�ψكE�C���X�ł���f���^���̉e�������O����Ă��܂��B�}3�́A���������nj������̗�؊�搶����o���ꂽ�����ł����A L452R�ψكE�C���X�ɂ�銴���E�`�d���̑��������������̂ł��B�����̂悤�ɁA�����̂��₷���́A�A���t�@���̎����Đ��Y��1�Ƃ���Ɗ֓���56.1���������Ă��܂��B����38.2���̑����ł��B

�f���^���̍ő�̋��Ђ́A���̊����E�`�����̑����ɂ���܂��B�p���ŏ��߂Ċm�F���ꂽ�A���t�@���̎��������E�`�����̑��������Ђł������A�f���^���͂���������Ă��邱�Ƃɗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B

�������s��593�l���V�^�R���i�����@7��6�����\�A�T����600�l��ɏ㏸�@7/6

�����s��7��6���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂�593�l���ꂽ�Ɣ��\�����B1�T�ԑO�Ɣ�ׂ��117�l�������Ă���A�O�̏T�̓����j��������̂�17���A���B����7���Ԃς���1��������̐V�K�����Ґ���600�l��ɏ㏸����602�E3�l�ŁA�O�T���121�E7���B70��j��1�l�̎��S���m�F���ꂽ�B

�s��6��30���ȍ~�A���{�̑����ȉ�����X�e�[�W4(�����I�����g��)�̐����������Ă���B�s�̒S���҂́u�}���܂ł͂����Ȃ����A�����͊m���ɍL�܂��Ă���B�s�������̃��X�N�͍��܂��Ă���v�Ƃ̔F�����������B

�V�K�����҂̂����A65�Έȏ�̍���҂�24�l�B�����o�H���s���Ȃ̂�388�l�������B���@���҂͑O������3�l����1677�l�A�����d�ǎ҂�6�l������63�l�B�v�͎��҂�2241�l�A�����҂�17��7436�l�B

���䌧��7��8���܂œƎ��́u���䌧�ً}���Ԑ錾�v�߁B���ً̋}���Ԑ錾�Ώےn��Ƃ܂h�~���d�_�[�u�Ώےn��Ƃ̉����͍T����悤���߁A���̑��̒n��͐T�d�ɔ��f����悤�Ăъ|���Ă���B�S���ً̋}���Ԑ錾�A�܂h�~�[�u�̑Ώےn��͈ȉ��̒ʂ�B

�y�ً}���Ԑ錾�z���ꌧ(7��11���܂�)

�y�܂h�~���d�_�[�u�z�k�C���A��ʌ��A�����s�A��t���A�_�ސ쌧�A���m���A���s�{�A���{�A���Ɍ��A������(7��11���܂�)

���܂h�~�A��������l���̍�ʌ��m���@�a���g�p�����㏸�@7/6

��ʌ���5���A�V�^�R���i�E�C���X�̐��Ɖ�c���J���A�������܁A������s��[�u���Ƃ��A11���Ɋ������}����܂h�~���d�_�[�u�ɂ��ċ��c�����B��쌳�T�m���́u����ʼn����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����R���Z���T�X(����)���v�Ƃ��A�f���^���̑����Ⓦ���R���̊����g��܂��A12���ȍ~���[�u���p������K�v������Ƃ̍l�����������B

�����ł�6��13������19����1�T�Ԃ̐V�K�����҂̍��v��484�l(1��������69�E1�l)���������A6��20������26���̏T��641�l(��91�E6�l)�A6��27������7��3���̏T��721�l(��103�l)�ƑQ���X���ɂ���B�܂��A7��4�����_�̊m�ەa���g�p����19�E6��(326�l�^1666��)�A�����d�ǂ�12�E8��(21�l�^164��)�B���̎w�W�ł܂h�~���d�_�[�u���o���ڈ��̃X�e�[�W3(�����}��)������������Ă��邪�A6�����{�ȍ~�A�V�K�����҂̑����ɔ����ĕa���g�p���͏㏸�ɓ]���Ă���B

�m���͌����̊��������ɂ��āA���암�̗z���҂̑����̊������������R���ŁA�ƒ�������Ɠ����܂ő����Ă���Ǝw�E�B�܂��A�f���^��(�C���h��)�Ȃǖ��m�̗v�f�̌��O�ɂ��Ă��G��u�[�u���̌p�����A�L���邩�͂��Ɛ����ԁA�����܂��傤�Ƃ����ӌ����������v�Ƃ��A�߂����Ɖ�c���ēx�J���A�͂������Ƃ����B

��c�ɏo�Ȃ������䒉�j��́u�����ɐڂ��Ă���킪���́A����Ƃ��܂h�~���d�_�[�u���p������K�v��������B�����s���ǂ������[�u�����̂�������͔̂��ɏd�v�v�Əq�ׂ��B�@

�@ |

�@ �@

�@ �@

|

�@

�@ |

�����ꌧ �ً}���Ԑ錾����u�d�_�[�u�v�ւ̈ڍs�𐭕{�ɗv�� �@7/7

���ꌧ�́A����11���Ɋ������}����ً}���Ԑ錾�ɂ��āA�n��ɂ���Ċ������قȂ��Ă��Ă���Ƃ��āA

�S���ŗB��A���ꌧ�ɏo����Ă���ً}���Ԑ錾�́A4����̍���11���Ɋ������}���܂��B

���ꌧ��7���ߌ�A���{����c���J���A�V�K�����Ґ��ɍ��~�܂�̌X�����݂�����̂̒n��ɂ���Ċ������قȂ��Ă��Ă���Ƃ��āA���{�ɑ��āA�n����i���ďd�_�I�ɑ���s���u�܂h�~���d�_�[�u�v�ւ̈ڍs��v�����邱�Ƃ����߁A�v�����܂����B

�d�_�[�u�ւ̈ڍs�ɂ������ẮA�V�K�����Ґ���N�`���̐ڎ헦�܂��đΏےn����w�肵�������ŁA�O�o���l�̗v������H�X�ɑ���c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v���͌p����������ł��B

����A���̒ɂ��ẮA����25���܂Ŏ��l���p�����������ŁA26���ȍ~�͔F�����X�܂̂ݖ�7���܂ł̒�F�߂�ĂƁA4�A�x���܂ލ���21�������5���ԂɊ��Ԃ��i���Ē̎��l�����߂�Ă���������Ă��܂��B

�ʏ�m���́A�L�Ғc�ɑ��u����܂Ŋ撣���Ă���ꂽ�����̊F�l�̐S����l������ƁA�����X���������Ă��邱�̎����ɂ�������ً}���Ԑ錾���������A�d�_�[�u�Ɉڍs�������B�����߂̑Ώ����j���p�����ׂ��ƍl���Ă���v�Əq�ׂ܂����B

���u�ً}���Ԑ錾�v������ő��@�V�^�R���i�E�C���X�@�k�C��67�l�����@7/7

�k�C�����ł�7���A�V����67�l�̊������m�F����܂����B50�l����ً̂͋}���Ԑ錾�����㏉�߂Ăł��B�D�y�s�͐挎26���ȗ���30�l��ł��B�����o�H�s����21�l�ł��B���Z�v�����o�Ă��鈮��s5�l�A�Ύ�Ǔ�4�l�ł��B���̂ق��A���َs��I�z�[�c�N�Ǔ���9�l�ƂȂ��Ă��܂��B

�V���ȃN���X�^�[���m�F����Ă��܂��B����s�̉�Ђ�6�l�A���َs�̊w������13�l�B

����1�T�Ԃ�10���l������̊����Ґ��́A�D�y��7�D8�l�A�S����5�D0�l�A�������������̎w�W�́u�X�e�[�W3�v��15�l��傫��������Ă��܂��B

�a���g�p����6�����_�ŎD�y��17�D2���Ɓu�X�e�[�W3�v��20���������܂����B�S���ł�15�D9���ƂȂ��Ă��܂��B

������7���̊����Ґ���67�l�ŋً}���Ԑ錾�ŏI����6��20���ȗ���50�l�����ƂȂ�܂����B

���ً}���Ԑ錾�������g����ʌx��ɐ�ւ��@����@7/7

���{�m����7���A�V�^�R���i�E�C���X�����ǂɊւ���Վ��̋L�҉���J���A�����̐V�K�����҂��������Ă��邱�ƂȂǂ���A���Ǝ��ً̋}���Ԑ錾��9�������i�K���̊����g����ʌx��ɐ�ւ���Ɣ��\�����B���ʌx��̊��Ԃ�7��22���܂ł�2�T�ԁB

�m���͉�Œ���1�T�Ԃ̐V�K�����Ґ��͌��������̂́A�a���̐�L���͈ˑR�Ƃ��ē��ʌx�x���Ō������ɂ���Ƃ��āA����������b���H�̍ۂ̓}�X�N���p��O�ꂷ�邱�Ƃ�E����ł̊���������߂ēO�ꂷ��悤�Ăъ|�����B

�܂�6��21�����瑱������s�����n��̊��������ʒn��̎w����������A����͓��n��̈��H�X�Ȃǂ̎��Ǝ҂��x������N�[�|�����s����ȂǁA�o�ωɌ��������ƂɎ��g�ޕ��j���������B�K�v�ȍ����ɂ��Ă͌���6����\�Z�Ăɐ��荞�ނƂ��Ă���B

���g���m���@�R���i�Ђ̏����x�������݂���@7/7

�g���m�����{�m����7���A�{���Œ���ɂ̂��݁A�R���i�Ђ̏����x���̂��߂ɁA���O�\��s�v�̑��k������݂��邱�Ƃ𖾂������B14������X�^�[�g����Ƃ��Ă���B

�g���m���̓R���i�Ђɂ����āA�u�����͌ٗp�E�����̖ʂŒj����茸���Ă���v�Ƃ��A�u�������������A�Ȃ��Ȃ����v�Ƃ���������31���A�j����25���Ƃ̒������ʂ��������B

�g���m���͑��{���j�������Q��E���N�Z���^�[(�h�[���Z���^�[)�ɑ��k������݂��邱�Ƃ��q�ׁA�u���O�\��͕s�v�ł��B1�l�ŔY�܂��ɁA�ӂ���Ƃ��C�y�ɗ�������Ăق����B�J�E���Z���[���풓���Ă���B1�l�ŔY�܂��ǂ�ǂk�ɗ��Ăق����B�R���i�Ђ̑��k�ǂ�Ȃ��Ƃł��t����B�Y��ł���̂͂�1�l�����ł͂Ȃ��B�����Y�݂�����Ă�����Ƃ��𗬂ł���v�ȂǂƏq�ׂ��B�r�m�r�ł��t���Ă����Ƃ����B

�������s�ɋً}���Ԑ錾�A�܂��o��̂��@�ǂ��Ȃ�t����c�@7/7

10�s���{����11���܂ł̊����ŏo����Ă���V�^�R���i�Ή��́u�܂h�~���d�_�[�u�v�̈����ɂ��āA���{��7���ߌ�ɊW�t����c���J���Đ��{�Ă��ł߂�B��s��4�s���̏d�_�[�u����������Ă����ɒ������Ă��邪�A�������������铌���s�ւً̋}���Ԑ錾�����߂鐺������B�����̃R���i�Ή���7��23���ɊJ������ܗւ̂�����ɂ��傫���e�����邽�߁A���ڂ��W�܂��Ă���B

���`�̎�6���ɂ��W�t���ƑΉ������c�������A���j���ł܂炸7���̍ċ��c�ƂȂ����B���{�W�҂́u�⊯�[�����͏d�_�[�u�h�����A���ƂƂ̒����ɂ����鐼���N���o�ύĐ������A�錾�Ɍ��y���Ă���v�Ƙb���B

�t����c�̑O�ɂ́A�����J���Ȃ̐��Ƒg�D(�A�h�o�C�U���[�{�[�h)�̉���J�����B���Ƃ��������ǂ����͂��A�ǂ̂悤�ȃ��b�Z�[�W����̂��܂��A�t����͐��{�Ă��ł߂���j���B

���̐��Ƒg�D�̈���ŁA���{�Ă����₳���u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�̔��g�Ή��7���ߑO�̏O�@���J�ψ���ł���������B�u�I���p���̊��Ԃ��܂߂�7���̏��߂���9���ɂ����Ă�2�A3�J���́A����܂ł̓��{�̃R���i��̎��g�݂̒��ł��ł��d�v�Ȏ����̈���v

���{���ł́A�����̊����ɂ��āA���Ƃ��������F���������̂ł͂Ȃ����Ƃ̗\�����L����B���̂Ƃ��됭�{�W�҂̊Ԃł́A�����Ȃǎ�s��4�s���ɂ��āu�d�_�[�u��1�J���ȏ㉄������Ă��L�́v�Ƃ���Ă��邪�A���Ƃ��ً}���Ԑ錾��O���ɒu��������������A���{���j�ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��B

���c��j�Y���A�����ɋً}���Ԑ錾�̉\���𖾂����c�@7/7

7�������̂s�a�r�n�u�Ђ邨�сI�v(���`���j�E�ߑO10��25��)�ł́A11����1�s3���ł܂h�~���d�_�[�u�̉����������}���邱�Ƃ���B

�����W���[�i���X�g�̓c��j�Y���́A����̐V�^�R���i�̑�Ƃ��āu�����ɋً}���Ԑ錾�̉\�����o�Ă����v�ƃp�l���ɒB

���R���u���{�Ƃ��ẮA�܂��܂h�~���d�_�[�u�ł��������Ƃ������ƍl�����Ȃ�ł��ˁB���������g�搶�𒆐S�ɐ��Ƃ̕����A�����ً͋}���Ԑ錾�ɂ�������������Ȃ����Ƃ����b���o�Ă��āv�Ɛ��{���ȉ��̈ӌ�������Ɛ����B

�����A�����ɐ錾�����߂��ꂽ�ꍇ�ł��u3���̕��͂܂����������Ă��āA���������������͓̂����Ȃ̂ŁA�����ɋً}���Ԑ錾��3���ɂ͂܂h�~���d�_�[�u�Ƃ����l���v��3���ł͌��݂̑p�������\���������Ƃ����B

�܂��ً}���Ԑ錾���o���ꂽ�ꍇ�̊��Ԃɂ��Ắu1�������x�v�Ƃ��A���̏�Łu�I�����s�b�N�̊Ԃ�S�ăJ�o�[���邭�炢�B�܂h�~���d�_�[�u���̌ܗւȂ̂��A���邢�ً͋}���Ԑ錾���̌ܗւȂ̂��Ƃ������Ƃł��B(�܂h�~���d�_�[�u���Ƃ��Ă�)1�����͂ǂ����݂�������ŁA�ǂ��炩�ƂȂ��ė����v�Ƃ����B

����܂ł̐��{�̕��j���u(�܂h�~���d�_�[�u�łƂ���)�������������������ł��ˁA���ہv�Ɩ������A�u(���g���)�����������l�����Ƃ������Ƃ��A���{�ɂ͓`������Ƃ������ƁB(����)�ǂ��������̂��Ǝv���Ă��āA������5��b��ŁA�͂����Ĕ��g�搶�̂�������������̂��ǂ����Ƃ������Ƃ𒆐S�ɘb��������Ǝv���v�Ƙb�����B

�������s�ŐV����920�l�̃R���i�������m�F�@7/7

�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����܂h�~���d�_�[�u�����������s���ŁA7���A�V����920�l�̊������m�F����܂����B

6��30��(��)�Ɣ��206�l�������܂����B1���̊����҂�900�l������̂�5��13����1010�l�ȗ��ł��B

�s���̊����҂́A18���A���ŁA�O�̏T�̓����j���̐l��������A���o�E���h�X���������ƂȂ��Ă��܂��B����7���Ԃ̊����Ґ��̕��ς�631�D7�l�ŁA�O�̏T��124�D3���ƂȂ�܂����B

����A�V����3�l�̎��S���m�F���ꂽ�ق��A�d�ǎ҂�1�l������62�l�ł����B

�������V����920�l�����Ɂu��l�����œ����ܗ֊J����}���鎖�ԂɂȂ肻���v�@7/7

�O�����s�m���ō��ې����w�҂̑C�Y�v�ꎁ(72)�����g�̃c�C�b�^�[�ɐV�K���e�B�����s��7���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V����920�l���ꂽ�Ɣ��\�������ƂɁA�R�����g�����B

900�l����5��13����1010�l�ȗ��ƂȂ����B�C�Y���́u�����Ă��܂����A�{���̓����s�̃R���i�����҂�920�l�A��T�̐��j�����206�l�����v�Ɠ`���A�u�����Ґ�l�����œ����ܗ֊J����}���鎖�ԂɂȂ肻���ł���v�ƌ��O�����B

�܂��u�f���^���̊������g�債�Ă���v�Ǝw�E�B�s����11���܂ł܂h�~���d�_�[�u�̑Ώۊ��ԂƂȂ��Ă��邪�A�V�K�����Ґ��̑����X���������Ă���B�u�����h�~���d�_�[�u�̉����ǂ��납�A�ً}���Ԑ錾�Ĕ��߂��K�v�ȏ�ԂɂȂ����v�ƂÂ����B

���u�܂h�~�v�����Ȃ��ޒ�~���@�����s�A���{�ɗv�]�@7/7

�����s��7���A�V�^�R���i�E�C���X��́u�܂h�~���d�_�[�u�v����������ꍇ�A���H�X�̎�ޒ�������~����ȂNJ�����̋����𐭕{�ɗv�]�����B�����ł�6���܂ł̐V�K�����Ґ���17���A���őO�̏T�̓����j��������ȂǁA�Ăъ����g�債�Ă���B��ޒ̐��������߂�K�v������Ɣ��f�����B

���{��11���������Ƃ��āA�����Ȃ�10�s���{���ɏd�_�[�u�A���ꌧ�ɋً}���Ԑ錾��K�p�����B�d�_�[�u�̑Ώۋ��̈��H�X�͈��̏��������Όߌ�7���܂Ŏ�ނ�ł���B�s�͌��݁A���{��茵�����Ǝ����݂��A1�g2�l�ȓ��A�؍ݎ��Ԃ�90���ȓ��Ƃ��Ď�ޒ�F�߂Ă���B

�s�͂��̂ق��A�d�ǎ҂������Ă���50��Ȃǒ����N�w�ւ̃��N�`���ڎ푣�i��A���H�X�ւ̋��͋��x���ɏ[�Ă�����[�u�̌p���Ȃǂ��v�]�����B�@

���ٗp�̉A�n��Ŗ��Á@�ً}���Ԑ錾���e�����@7/7

�ٗp�̎w�W�Ƃ��Č����J���Ȃ��������\����u�L�����l�{���v���߂���A�V�^�R���i��ً̋}���Ԑ錾���J��Ԃ����n��Ƃ���ȊO�̒n��ŁA��ɍ����o�n�߂Ă���B�c�Ǝ��l�v���Ȃǂ��n��o�ς̑������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��f�[�^�����t���Ă���`���B

���l�{���́A���E��1�l�ɑ��A���l���������邩�������B�L�����l�{��(�G�ߒ����l)�̑S�����ς�2019�N12���ɂ�1�E57�{�������B���ꂪ20�N4�`5���ɑS�����ΏۂɂȂ���1��ڂً̋}���Ԑ錾���o�āA��10���ɂ�1�E04�{�܂Œቺ�B�s���{���ʂ̔{���������݉�����A20�N���͂قډ����Ő��ڂ����B

21�N�̓s���{���ʂ̗L�����l�{��(�A�ƒn��)�́A������2�ɉ����Ă���B

1���ȍ~�A�錾��u�܂h�~���d�_�[�u�v���f���I�ɏo�Ă��铌���s�Ƒ��{�B5������N10���Ɣ�ׂ�ƁA������0�E05�|�C���g�A����0�E03�|�C���g���ꂼ�ꈫ�����A�܂��ꂪ�����Ȃ��B���l�ɐ錾��d�_�[�u�̑ΏۂɂȂ������m�A�����A����Ȃǂ̒n�����0�E1�|�C���g�����Ə������B

����A���N�ɓ����Ă���͐錾�̑ΏۂɂȂ��Ă��Ȃ��n��ł́A���l���傫�������Ƃ��낪����B�Ⴆ�A���䌧�͍�N10������0�E25�|�C���g�A�H�c����0�E28�|�C���g���P���A�R���i�БO�̐��������߂��������B

5���̔{����1�E81�{�őS���g�b�v���������䌧�͍��N�A�x�����Ăт����錧�Ǝ��́u�ً}���Ԑ錾�v��2��o�������A���H�X�Ɏ�ނ̒��l�Ȃǂ͋��߂Ă��Ȃ��B���ɂ��ƁA�����̐����Ƃ����l�ӗ~�����߂��Ă���Ƃ����B

��Ƃ̗̍p�ӗ~��\���V�K���l���ɐ錾��d�_�[�u���^����e�������J�Ȃ��������Ă���B�c������E�ƈ���ǒ���6��29���̋L�҉�ŁA�u�R���i�������o�ϊ����ɗ^���Ă���e����ʂ��A�J�����v�ɂ��e����^���Ă���\�����l������v�ƌ�����B

���J�Ȃ́A�x�Ǝ蓖���Čٗp���ێ�������Ƃ��x������ٗp�����������̊g�[�Ȃǂ𑱂��Ă����B�����R���i�Ђ��������ɂ�A�����s����S�z���鐺���オ��n�߂Ă���B

��ꐶ���o�ό������̐V�Ƌ`�M�E��ȃG�R�m�~�X�g�͓s���{���ɂ�鍷���o�Ă���ɂ��āu�ً}���Ԑ錾�Ȃǂ��n��̌ٗp�ɉe����^���Ă���͖̂��炩���v�Ǝw�E����B�R���i�Ђ��������n��قNjꂵ�����Ə��������Ă���Ƃ��āA�u���N�`���ڎ��i�߁A�����̑������������邱�Ƃ��K�v���v�Ƒi����B

���R���i�Ђ̎Г��R�~���j�P�[�V�����@�ۑ肾�Ǝv������́H��L���x���@7/7

�l�ޏЉ�Ƃ�W�J����G�C�g�V�[�N�G���X��7��6���A�u�R���i�Ђ̎Г��R�~���j�P�[�V�����ۑ�Ɋւ��钲���v�̌��ʂ\�����B�ۑ肾�Ɗ�������̂�1�ʂ́u�Г��ł̏�L���x���v�A�ۑ肾�Ɗ����鑊���1�ʂ́u��i�v�������B

�ۑ肾�Ɗ�������̂�1�ʂ́u�Г��ł̏�L���x���v(31.7��)�A2�ʂɁu����ԁE���Ə��Ԃ̘A�g�����܂������Ȃ��v(24.8��)�A3�ʂɁu�E��(�Ɩ��ȊO)�̂��Ƃ��C�y�ɑ��k�ł��Ȃ��v(21.5��)���������B���Ђ́u�R���i�Ђɂ�郊���[�g���[�N�̊g���A�H�������Ȃ����b�������ʂ����������Ƃɂ��A�Ɩ��O�̃R�~���j�P�[�V�����@������ۑ��������̂ł͂Ȃ����v�ƕ��͂��Ă���B

�ۑ肾�Ɗ����鑊��ōł����������̂́u��i�v(32.8��)�ŁA�u�����v(24.2��)�A�u�В��v(19.5��)���������B���N��ʂł݂�ƁA20�㏗���̖�(49.2��)���u��i�v�Ɠ����Ă���A�ق��̐��N������ۑ�������Ă��邱�Ƃ����������B

�Г��E�ЊO��킸�A���k�ł��鑊�肪�~�����Ɗ����邩�����Ƃ���A�S�̂�51.0�����u������v�Ɖ����B���N��ʂł݂�Ɓu������v�Ɖ����������ł����������̂�20�㏗����60.7���������B

�s�����Ă��炦��E���k�ł��鑊��Ƃ��čł������́u�����v(34.7��)�ŁA�����Łu�F�l�v(24.8��)�A�u��i�v(24.0��)�̏��ɂȂ��Ă���B���N��ʂł݂�ƁA20�`30�㏗���́u�Ƒ��v�Ƃ��������������Ȃ��Ă���A50��j����4���ȏ�A30��j����3���ȏ�́u���k�ł��鑊�肪���Ȃ��v�Ƃ����������B

�ǂ̂悤�ȑ��k���肪�~�����Ǝv���������Ƃ���A1�ʂ́u�l�Ƃ��đ��h�ł���v(49.0��)�A2�ʂ́u�I�m�ȃA�h�o�C�X�������v(46.3��)�A3�ʂ́u�������ł���v(32.2��)�������B�u���k���肪�~�����Ƃ͎v��Ȃ��v�Ɠ������l�́A50�㏗����7.7���A30�㏗����13.6���ƑS�̕���(22.0��)���Ⴂ�B

�A���P�[�g��5��7�`10���ɁA�]�ƈ��K��5�`300�l�̊�Ƃœ����S����20�`50��j��600�l��ΏۂɁAWeb�A���P�[�g�����Ŏ��{���ꂽ�B

���R���i��1�N�̉ƌv����̕ω��|�E�B�Y�R���i�ƃ|�X�g�R���i�̍l�@�@7/7

��1�@�R���i�Ђ̌l����̐���

�R���i�Ђ��n�܂�1�N�]�肪�o�߂����B���炽�߂Čl�����U��Ԃ�ƁA�����ŋً}���Ԑ錾�����߂Ĕ��o���ꂽ2020�N4�E5���̗������݂́A���[�}���V���b�N�Ⓦ���{��k�Ќ��啝�ɏ�����̂ł������m�}�\1�n�B

�@�@�@�m�}�\1�n����ғ����w��(CTI�}�N��)

���̌�͌o�ϊ����̍ĊJ���đ啝�ɉ��P�������A�����Ċg��ōĂщ������ɁA���P����Ώ�����ɂȂ邱�Ƃ��J��Ԃ��Ă���A�����ł͖����R���i�O�̐����ɂ͖߂��Ă��Ȃ��B�Ȃ��A�����Ґ��͊i�i�ɑ����Ă���ɂ��ւ�炸�A�����g����g�Ɣ�ׂđ��g���O�g�ɂ�����̗������݂͐B����ً͋}���Ԑ錾���o����X�{�݂̉c�Ǝ��l�v��������I�ł��邱�Ƃɉ����āA�����h�~��̏K������C�̊ɂ݂Ȃǂ��琶���҂̊����s������܂�A�l��������ɂ����Ȃ��Ă��邽�߂��B

��2�@�ƌv����̓���̕ω�

�R���i�ЂŊO�o�����l����A��ڐG�u�������܂邱�ƂŁA���s��O�H�Ȃǂ̊O�o�^�����ڐG���Ζʌ^�T�[�r�X�̏���啝�Ɍ������A�o�O��e�����[�N�֘A���i�ȂǑ������������������Ă���B�R���i�Ђő傫���ω���������̈�ɂ��Č��Ă����B

�@�@�@�m�}�\2�n�V�^�R���i�ő傫�ȕω����������Ȏx�o�i��(��l�ȏ㐢�сA�ΑO�N����������������)

��1/�H�`�O�H���v�̒��H�E���H�V�t�g

�����ȁu�ƌv�����v�ɂ��Ɠ�l�ȏ㐢�тł́A�O�H������������A�p�X�^�⑦�ȖˁA�Ⓚ�H�i�Ȃǂ̗����̍����H�i�̑��A���N���A�`�[�Y�A�����E�������A�e���ށA�o�O�Ȃǂ̎x�o�z�͑������Ă���m�}�\2a�n�B�܂�A�Ƃł̐H�������������ƂŁA��y�ɐH�ׂ�����v�ƂƂ��ɁA�H���̎������߂������v�̗��ʂ������Ă���悤���B�Ȃ��A�o�O��e�C�N�A�E�g�Ȃǂ̒��H�s��́A�R���i�O���痘���d���u���̍����P�g���т⋤�������т������钆�Ŋg��X���ɂ��������A�R���i�ЂőΉ�������H�X�����������ƂŁA����҂ɂƂ��ăT�[�r�X�Ƃ��Ă̖��͂����܂�A��w���v�������Ă���悤���B���N�`���ɂ��W�c�Ɖu���l������A�s���������ɘa���ꂽ�|�X�g�R���i�ł́A�O�H���v�͎����Ɖ���������낤�B�������A�e�����[�N�̐Z���Ől�̗��ꂪ�ς�������߁A�I�t�B�X�X�̒��H����݉���v�Ȃǂ̓R���i�O�̐����ɂ͖߂�ɂ����B���Ɉꕔ�̊O�H�`�F�[���ł͉w�O����x�O�֏o�X�헪��ς��铮�������邪�A����̓R���r�j�G���X�X�g�A�ȂǑ��ƑԂ̓X�ܗ��n���ς��\��������B

��2/���s�E���W���[�`���ʑ��GoTo

���s��W���[�̓R���i�Ђő傫�ȑŌ����Ă���B����ŁA���{�́uGoTo�g���x���L�����y�[���v�̌��ʂŁA��N�̉Ă���H�ɂ����āA�h������p�b�N���s��͑啝�ɉ��A2020�N10���̏h�����͑O�N������{��3�����������m�}�\2b�n�B�Ȃ��A��ʔ���܂ރp�b�N���s��Ɣ�ׂďh�����P�̂̉�������̂̓R���i�Ђɂ����Ă͎��Ɨp�ԂȂǂ̃Z���t��i�𗘗p���ċߏ�֗��s���A�h���{�݂����𗘗p����u�}�C�N���c�[���Y���v�u�����������߂��B���W���[�ł́A2020�N6�����͋x�Ɨv���������Ɋɘa���ꂽ���p�ق┎���قȂǂ̕����{�݂��A������������������B���̌�A�Ăɂ����āA�f��ق�V���n�̉c�Ƃ��ĊJ����A�ǐ����铮���������Ă���B�|�X�g�R���i�ł͗��s��W���[�̎��v�͎����Ɩ߂�n�߂邾�낤�B�܂��A���ݒ�~����Ă���GoTo�g���x�����ĊJ�����̂Ȃ�A�L�����y�[�����Ԃł͌��I�ȉ����҂ł���B����ŃR���i�O����A���s��W���[�Ȃǂ̏]���Y�Ƃł́A�f�W�^�����̐i�W�Ō�y�̑��l�����i�݁A���l�ς��ω����钆�ŁA�u��҂̗��s����v���w�E����Ă����悤�ɁA�Ⴂ����̑��ΓI�ȋ����S�̒ቺ���ۑ�ł������B����āA�������I�Ɏ��v���l�����Ă������߂ɂ͈��������n�ӍH�v���K�v���B

��3/�f�W�^���֘A

(1) �e�����[�N���v�̍��܂�

�ݑ�Ζ��ɂ��e�����[�N�̐Z���ɂ��A�p�\�R����Ƌ�̎x�o�z�͑O�N���������錎�������m�}�\2c�n�B�č��̃s�[�N�́A�u���ʒ�z���t���v��Ă̏ܗ^���㉟�������̂ƌ�����B�Ȃ��A10���̃s�[�N�͑O�N�����ɏ���ŗ������グ�ɂ�锽���������������߂ɁA2020�N10���̓v���X�ɐU��₷���e���ł���A��r�I�l�̒���i�ڂœ��l�̓������m�F����Ă���B�p�\�R����Ƌ�Ȃǂ͑ϋv������ł���A�w����̐��N�͎��v�ɗ��������������邾�낤�B�������A�|�X�g�R���i�ł͓��������ς�邱�ƂŁA��������̃T�C�N���ł̎��v�������҂ł���B�܂��A���݂̂Ƃ���A�S���I�ɂ͕K�������傫�Ȓ����ł͂Ȃ����A�x�O���Z��t�H�[���Ȃǂ̏Z�ݑւ����v�ɔ����ĉƋ��Ɠd�A�����ԂȂǂ̎��v�������܂��\��������B ����A�I�t�B�X�ւ̏o�����邱�ƂŁA�w�L���͂����ނˑO�N�����������B��N4���̗������݂́�79.9%�Ƒ傫�����A����͓��w���Ȃǂ̊e�펮�T�������ݒ��~�E�����ƂȂ����e�������邾�낤�B�|�X�g�R���i�ł̓I�t�B�X���̎��v�͎ア��������\���͂��邪�A�ˑR�Ƃ��Č������������ƌ�����B�e�����[�N�̉e���ɉ����āA�R���i�O����A�N�[���r�X�ȂǃI�t�B�X���̃J�W���A�����Ƃ���������������B���݁A�A�p�������[�J�[�ł̓����b�N�X���̂���e�����[�N�d�l�̃I�t�B�X���̃��C���i�b�v�𑝂₵����A�G�݂�H�i�̔̔����n�߂�Ȃǎ��v��͍����铮���AEC�T�C�g��SNS�ł̏�M�ɐϋɓI�ȓ���������B����Ƃ��A�p�����s��ł͐��i���C���i�b�v�̍H�v��A���X�܂̃l�b�g���Ƃ���������͋��܂邾�낤�B

(2) ��������Ńf�W�^����y���v��

�������萶���Ŋy���݂₷���Q�[����d�q���ЂȂǂ̃f�W�^����y�ł͎x�o�z�̑������ڗ���(�}�\��)�B���ɃQ�[���@�͎q�ǂ��̐����ƘA�����Ă���A�S����ċx�Z���v�����ꂽ2020�N3���⊴���Ċg��ŋA�Ȏ��l���Ăт�����ꂽ8��(�ċx��)�Ȃǂɓ��ɑ����Ă���B�܂��A�d�q���Ђ�f���E���y�\�t�g�A�A�v���Ȃǂ̎x�o�z�͂�������O�N����������B�x�o�z�͊����ƕK�������A�����Ȃ����A����́A�f�W�^�����̐i�W�ŃR���i�O����f�W�^����y�̎��v�͑����Ă�����ɁA�R���i�Ђɂ����v��������������߂��낤�B�R���i�Ђ͓����������łȂ��A����s���̃f�W�^���������������Ă���B�|�X�g�R���i�ł��f�W�^����y�̎��v�ɂ͐L���̗]�n������B����̓V�j�A�ɂ��X�}�[�g�t�H���̗��p���g�傷�邱�Ƃŕ��L���w�̎��v�����҂ł���B

��4/���̑�

���̑��A�R���i�Ђ̓����I�ȓ����Ƃ��āA�}�X�N���p��O�o���l�̉e���Ńt�@���f�[�V��������g�Ȃǂ̃��C�N�A�b�v�p�i�̎x�o�z���������Ă���B�������A�����̓}�X�N���p���s�v�ƂȂ�Β����ɉ���������낤�B�܂��A�Ƃʼn߂������Ԃ����������߂��A�y�b�g�֘A�̎x�o�z�������Ă���B�Ȃ��A��ʎВc�@�l�y�b�g�t�[�h����̒����ɂ��ƁA2020�N�̌���L�̐V�K����҂̎��瓪���͑O�N��葝�����A���������ȑO���傫���B�|�X�g�R���i�ł͍x�O���Z�ɔ����ăy�b�g���v�������\��������B

��3�@����̏���̓��N�`���ڎ킪��

2020�N�̌l����́A�H��e�����[�N�֘A���i�Ȃǂ̑����������Ɏx����ꂽ�B�܂��A��Ƃł̓I�����C���Ή����͂��߂Ƃ����V�̈�ւ̓W�J�A�Ƒԓ]���̍H�v�ȂǗl�X�ȑn�ӍH�v������ꂽ�B����ŃI�����C���ɂ��T�[�r�X�͒P����������X��������A�R���i�Ђł͑Ζʂ�g�ݍ��킹���t�����l�̍����T�[�r�X�̒ɂ�����������B�܂��A�l�X�ȍH�v�������Ă��A��͂�]������x�o�z�̑傫�ȗ��s�Ȃǂ̊O�o�^����̑啝�Ȍ������l����S�̂֗^����e���͑傫���B���łɃC�X���G����č��Ȃǃ��N�`���ڎ�̐i�ޑ����ł́A�O�o�^�̏���R���i�O�̐����ɔ��鐨���ʼnX���������Ă���B���{�ɂ����Ă����N�`���ڎ킪�����ɑ����ɐi�ނ����A����̌l����̌����B

���q�ǂ��ɏΊ���@�R���i�ЁA�ٓ��z�z�̃{�����e�B�A�c�̂֊�t�����@7/7

���m���I�]���Ŏq�ǂ��H�����^�c����{�����e�B�A�c�́uONiGiRi(���ɂ���)�v�́A�R���i�Ђɂ����Ă��A�q�ǂ��̂���ƒ��ΏۂɁA�H�������z�z��A�ٓ�������Ĕz�B����ȂNJ������x�~�����邱�ƂȂ��x���𑱂��Ă����B�u�����������ł��邱�ƂŁA�N���̏����ɂȂꂽ��v�ƒn���Ɋ�������p�ɁA�n���̐l�炩���t������Ȃǎ^���̗ւ��L�����Ă���B

2018�N�ɔ����������ɂ���́A�q��Ē��̕�e�炪�Q�����q�ǂ��H�����Вn�x����W�J�B�V�^�R���i�E�C���X�����g��ɂ��w�Z���x�Z�ɂȂ�ƁA���H�t���Ŏq�ǂ�������a��������A�t�[�h�o���N������ꂽ�H�����z�z�����肵�Ă����B

�u�R���i�ЂŎ������������ƒ낪��������A�e����Ï]���҂ň�l�ŗ���Ԃ�����q�ǂ��������肷��B���͂��H�ׂ����q�ǂ���A�H���̒�����Ə�����e�͑����v�ƁA��\�̉����T�q����(41)�͌����B���H����́A�������ȂǂŊ�]����ƒ�̎q�ǂ������ɕٓ������A�T2��قǖ����Ŕz�B���Ă���B30�H����Ƃ��Ă��邪�A�\�����݂���������60�`70�H�قǒ��Ă���Ƃ����B

�K�v�ȐH�ނȂǂ͊�t�ł܂��Ȃ����肵�Ă��邪�A�n���̐l�炩��̊�t�̐\���o�������Ă���B7��2���ɂ́A�����̃E�F�u����ƁA�O�H�����Y����(41)���u�K�v�ȕ��Ɏg���Ăق����v�ƁA1��50������̃}�X�N1500��������B�̔��p�ɊC�O����d���ꂽ���̂����A�]�蕪�̒u����ɍ����Ă����Ƃ���A�m�荇���œ����̏Z��t�H�[����Ј��A�˒J�Y������(59)�����t���Ă��ꂽ�Ƃ����B�˒J�����SNS�Ȃǂł��ɂ���̊�����m��A�u�撣���Ă�����p�����āA�������͂ł�����Ǝv���Ă����v�Ƙb���B�}�X�N�͐H���ƈꏏ�ɔz�z����Ȃǂ��Ċ��p���Ă����Ƃ����B

��������́u�����̂��x���Ɋ��ӂ��A�����������������C�������Ȃ����Ă������炤�ꂵ���B��l�ł������̎q�ǂ��������Ί�ɂȂ��悤�A���������Ί�Ŋ����𑱂��Ă��������v�Ƙb���B�c�͔̂N���ɖ@�l����ڎw���Ƃ��Ă���B

�������ɋً}���Ԑ錾���߁@���{�����@7/7

���{���V�^�R���i�E�C���X���ʑ[�u�@�Ɋ�Â�����(�܂�)�h�~���d�_�[�u��K�p���Ă��铌���s�ɑ��A�ً}���Ԑ錾�߂�������Œ����ɓ��������Ƃ�7���A���������B�����̐��{�W�҂����炩�ɂ����B23���ɊJ����s���铌���ܗւ́A�������ϋq�ōs������Z���傫���Ȃ����B�����s�ɐ錾�����߂����A�����4��ڂƂȂ�B

���{�͌��݁A10�s���{���ɑ�11���������Ƃ��ďd�_�[�u��K�p���Ă���B��t�A�_�ސ�A��ʂ̎�s��3���ɂ��Ă͏d�_�[�u�̊������������A�c���6���{���ɂ��Ă͉�����������Ō������Ă���B�ً}���Ԑ錾�����߂���Ă��鉫�ꌧ�ɂ��ẮA�d�_�[�u�Ɉڍs��������Œ������Ă���B

���`�̎�7���[�A�W�t���Ƌ��c������ŁA�ŏI�I�ȕ��j���ł߂�B

�����r�m���u�ً}���Ԑ錾�A�K�v�Ȓi�K�v������...�ܗւ́u���S�ɁE�E�E�v �@7/7

�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ŁA7���ɔ��\���ꂽ�����s���̐V�K�����Ґ���8�T�ԂԂ��900�l�������Ƃ��A���r�S���q�m���͓����A�s���ŁA�ً}���Ԑ錾�ɂ��āu�K�v�Ȓi�K�Ȃ̂��ȁv�Əq�ׂ��B����A�����ܗւɂ��Ắu�R���i���i�߂Ȃ���A���S�ɊJ�����悤�ɐi�߂Ă��������v�Ƃ��A�ً}���Ԑ錾�Əd�Ȃ錩���݂����܂钆�ł��J�Âւ̈ӗ~���ɂ��܂����B�L�Ғc�̎�ނɓ������B

7���̓s���̐V�K�����Ґ���920�l�ŁA�O�T�̐��j�����206�l�������A18���A���őO�T�̓����j�����������B

���r�m���́u�͂ƂĂ��������ł��B����ŁA�d�ǎҐ��A�d�ǂ̐���Ȃǂ͂���܂łƂ�����Ɨl�����Ⴄ�B50��⒆���N�ɓI�Ă��悤�ȑK�v�ɂȂ��Ă���v�Ƃ̔F����\���B���{��8���ɓ����ً}���Ԑ錾���o���葱����i�߂邱�ƂɐG��A�u�����̂Ƃ���㏸�������Ă���܂��̂ŁA�����̑[�u���K�v�Ȓi�K�Ȃ̂��ȁv�Əq�ׂ��B

�����g����āA�ܗւ̊J�Ò��~�����߂鐺�����邪�A���r�m���́u�ƂĂ��������ł͂������܂�����ǂ��A����܂ł�2020���̏������A�����Ă܂��R���i��A���܂��ܐi�߂Ă܂���܂����B�R���i���i�߂Ȃ���A���S�ɊJ�����悤�ɐi�߂Ă��������Ǝv���܂��v�ƌ�����B

�@ |

�@ �@

�@ �@

|

�@

�@ |

�������ɋً}���Ԑ錾�߂ցA8��22���܂Ł@�����ܗցA���ϋq�Œ����@ 7/8

���{��8���[�A�����s��4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾��12�����甭�߂���ƌ��肷��B11���������Ƃ��Ă������ꌧ�̐錾�͉�������B��ʁA�_�ސ�A��t�A����4�{���̂܂h�~���d�_�[�u����������B�������8��22���܂ŁB���Ƃ�ɂ��ߑO�̊�{�I�Ώ����j���ȉ�ɐ����N���o�ύĐ��S���������j������A���������߂�B

�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{���̏d�_�[�u��11���ʼn������錩�ʂ��B���ȉ�̗�����������A�ߌ�ɊJ�����O�Q���@�̋c�@�^�c�ψ���ɐ����������A���`�̎��[���̐V�^�R���i�����Ǒ��{���ŕ\������B���̌�A�͋L�҉�ɗՂ݁A���f�̗��R�Ȃǂ��������B

�����̐錾���߂ɔ����A23���ɊJ����}���铌���ܗւ̓s�����͖��ϋq�Ƃ�������Œ�������B���{�A�s�A���g�D�ψ���A���ۃI�����s�b�N�ψ���(�h�n�b)�Ȃǂɂ��5�ҋ��c��8���ɂ��J�Â��A�ŏI���肷��B

�錾�Ώےn��ł́A��ނ������H�X�ɑ����������x�Ƃ�v������B

��������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ց@�������u�ł���Ō�ɂ������v 7/8

���{��8���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g����ē����s��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�߂��A�_�ސ�A��ʁA��t�e���ւ̂܂h�~���d�_�[�u�̊�������������Ȃǂ̎葱�����n�߂��B����ł̂�����A��̗l�q�𐏎��A����B

��14:45�@�錾�u�K���Ō�Ɂv�������傪����

���N��(��������})�́A���������ً}���Ԑ錾�ɂ��āu�ł���Ō�ɂ������v�Ɠ��ق������ƂɐG��A�u���̋ǖʂŁw�ł���x�Ȃ�Ă������t���g���Ăق����Ȃ��B�K���Ō�ɂ���Ƃ����������ӂʼn߂����Ăق����v�ƒ��������B�������́u�w�ł���x�Ɛ\���グ���̂́A�C�M���X�A�C�X���G���ł��Ⴂ���X�𒆐S�Ɋ������L��������A���@�Ґ����������肵�Ă���̂Łv�ƊC�O�ł̕ψي��̊����g�傪�O���ɂ��������Ƃ�����B���N�`���̌��ʂɊւ���f�[�^���͂�i�߂�Ƃ��A�u�K�����ʂ͂���܂��v�Ƃ����������B

��14:35�@���Y�A�ܗ֒��~���ׂ��ɐ������uIOC�����f�ƕ����v

����S�玁(���Y�})�́u�ܗւ͒��~�̌��f�����ׂ��ł͂Ȃ����v�Ɩ₢���������B �������́u�J�Ì�����IOC�����f�����ƕ����Ă���v�Əq�ׁA�u���E�I�ɂ݂�Γ��{�̊����͒Ⴍ�}�����Ă邪�A�����̈�Ò̐�������I�Ȃ��̊m�ۂ��Ă������߂ɁA����ΐ��A���ŋً}���Ԑ錾�𓌋��s�ɔ��o���邱�Ƃɂ����v�Ɛ��������B

��14:30�@�����u�ܗցA���ϋq�������v

�����p����(�����})�́u���ϋq������ɓ���Č������ׂ��v�Ɣ������B �������́A���5000�l�A���e��50���ȓ��̕��j�܂��đg�D�ςȂǂ�5�ҋ��c�őΉ������Ƃ����F������������Łu�Ⴆ�A��Ԃ̖��ϋq�Ȃǂ��܂߂āA���܂��܂Ȍ����������Ə��m���Ă���v�Əq�ׂ��B

��14:15�@�����u����̎��s�v

���z��Y��(��������})�́A�����ܗ֖ڑO�ŁA�����ɋً}���Ԑ錾�߂���ɂȂ������Ƃ��u����̎��s�v�Ɣᔻ���A������ӔC�̏��݂�q�˂��B�����S�����́u�n���}�[�A���h�_���X�Ƃ������t�����邪�A�����������Ă��������ł����}����B���܂��Ă���Α����������B�@���I�ɑΉ�����Ɛ\���グ�Ă����v�Ƃ��킵���B

��14:15�@�������A�ً}���Ԑ錾�u�ł���Ō�Ɂv

���c�B�v��(�����})���獡��̌��ʂ������A�������͐��ƂɈӌ������߂Ă���Ƃ�����Łu����A�Ō�ɂ������Ǝv���Ă��邪�A������ɁA�ł���Ō�ɂ������Ƃ����v���ŋً}���Ԑ錾�̔��o�����₳���Ă����������v

��14:00�@�����S�����@�x�Ɨv�������Ȃ��X�Ɏ����~��v��

�����N���S�������O�@�c��^�c�ψ���ŁA���{�̕��j�Ă���������B�����s�ɂ��ẮA�����Ґ��̑����X����C���h�R���̕ψي��u�f���^���v�ւ̒u������肪�i��ł��邱�ƂɐG��A�u�����ň�Ò̐����m�ۂ���K�v������v�Əq�ׂ��B���l�v�������������邱�Ƃ�A���͋���v���Ɏx�����邱�Ƃւ̗v�]�܂��A�u���H�X�ւ̋��͋��̐�n�����\�ƂȂ�d�g�݂̓����Ȃǂ����A�����Ɏ�ޒ̒�~��O�ꂷ�邽�߁A��ޔ̔����Ǝ҂ɑ��A��ޒ�~���x�Ɨv�����ɉ����Ȃ����H�X�Ƃ̎�ނ̎�����s��Ȃ��悤�v������v�Əq�ׂ��B����ɓ��[�@�Ɋ�Â����߁A�����������ɓK�p����Ȃǎ��g�݂̂���Ȃ鋭�����s���Ƃ����B

���ߑO�@���{���j����Ƃ炪����

�����s��4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾��12�����甭�߂��A���ꌧ�̐錾��A��ʁA�_�ސ�A��t�A����4�{���̂܂h�~���d�_�[�u���������鐭�{���j���A���Ƃ�ɂ���{�I�Ώ����j���ȉ���������B�����͂������8��22���܂ŁB�ً}���Ԑ錾�̑ΏۂƂȂ铌���A����ł́A��ނ������H�X�̋x�Ƃ�v���B�܂h�~�[�u������4�{���ł́A����͗e�F���Ă����ނ̒�������~�ɂ��A�����Ȃǂ܂��Ēm���̔��f�Ōߌ�7���܂ł̒�F�߂�ɘa���ł���Ƃ����B

���ً}���Ԑ錾�A�u�܂����v�@���_�ƒ��߁A�q������]�傫���@������E���H�@7/8

���{���V�^�R���i�E�C���X�̊����Ċg�傪���������s��4��ڂً̋}���Ԑ錾�߂�����j���ł߂�7����A�c�Ǝ��ԒZ�k�Ȃǂ��������錩�ʂ��̕S�ݓX����H�X�̊Ԃł́A�u�܂����v�Ɨ��_�ƒ��߂̐����L�������B

�l�̈ړ�����������錩���݂ŁA�ċx�ݎ��v�č���ł����q����́u�V���b�N���v�Ǝ��]���B����Ȃ��l�q���B

�s�ł�6�����{�ɐ錾���܂h�~���d�_�[�u�ɐ�ւ����A���Ԃ�l���̐����t���Ȃ���悤�₭��ނ̒��F�߂��Ă܂�2�T�ԗ]��B�ēx�̒֎~�̉\���ɁA���������́u�q�ϓI�ȍ����������Ăق����v�Ɣߒɂȋ��т��グ���B

�s���̕S�ݓX�ł́u�ً}���ԂƂ܂h�~�[�u�̈Ⴂ��������Ȃ��v�u�v���̓��e�������炸�s�����v�ƁA��̓I�ȑΉ����j�������Ȃ����Ƃւ̌x�������܂�B

�q��ƊE�́A�����ܗցE�p�������s�b�N�J�Âɔ���7��22�������4�A�x��A�ċx�݂ɐl�C�̉���H���ŗ��p������������ł������A��s�����Ó]�B��芲���́u�܂��ꂵ��(���p)�ɂȂ邩������Ȃ��v�Ƃ��ߑ��������B�@

�������O���@4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�Ɂu�l�͂��������ς蕪����Ȃ��v �@7/8

�����{�m���ŕٌ�m�̋����O��(51)��8���A�t�W�e���r�̏��ԑg�u�߂��܂�8(�G�C�g)�v(���`���j�O8�E00)�ɏo���B���{�������s��4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾�߂�����j���ł߂����ƂɌ��y�����B

���{��8���[�ɓ����s�ً̋}���Ԑ錾��12�����甭�߂���ƌ��肷��B11���������Ƃ��Ă������ꌧ�̐錾�͉�������B��ʁA�_�ސ�A��t�A����4�{���̂܂h�~���d�_�[�u����������B�������8��22���܂ŁB�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{���̏d�_�[�u��11���ʼn������錩�ʂ��B�����̐錾���߂ɔ����A23���ɊJ����}���铌���ܗւ̓s�����͖��ϋq�Ƃ�������Œ�������B

�������́u�l�͂��������ς蕪����Ȃ��Ƃ�������ł��v�ƌ����A�u�p���͍��A1��������2��7000�l�A2��8000�l�̊����Ґ��ł��B����ł��Љ�o�ϊ����͊��S�ɍĊJ���Ă������Ƃ������z�Ȃ�ł��A�W�����\�������������ӂ��ɑǂ��܂����B����͎��Ґ��Ƃ��d�ǎҐ����������}�����Ă����ł���A���N�`���̌��ʂɂ���āB������A�l�́A���{�ł��ˁA���������c�_����Ƃɂ��Ă��炢�����ȂƎv���āv�Ƙb�����B���̏�Łu�͂����茾���Ă��̂�����̏������Ȃ���ł���B���A���{�̏d�ǎҐ��⎀�Ґ��̐L�т��ǂ��Ȃ̂��B���Ɋ����Ґ��̂�������҂�65�Έȏ�̊�����1�����Ă���Ƃ����������Ă܂�����A�d�ǎ҉����X�N�������������A����ȂɐL�тȂ�������A����Ӗ��A�����Ґ����Ă��̂͗e�F���Ă����Ȃ��Ɓv�Ƃ����B

�����āu�Ⴆ�C���t���G���U�Ȃł��ˁA���R���i�ŃC���t���G���U�̐����}�����Ă��܂����ǁA���ʂ͖��N���N�A1000���l�̊����Ґ����C���t���G���U�ŏo�Ă����ł���ˁB�ł��呛�����Ȃ��͎̂��҂��d�ǎ҂����N�`���Ƃ���ŗ}�����Ă��邩��Ȃ�ł��v�Ƃ��A�u�����炻�̂�����̋c�_����Ƃł���Ă��炢�����Ǝv����ł��B�����Ґ�������ɒ��ڂ���͈̂Ⴄ��Ȃ����Ǝv����ł����ǂˁv�Ǝ��g�̌������q�ׂ��B

�������s�ւ�4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�A���ȉ���� �@7/8

���{�̐V�^�R���i�E�C���X�Ɋւ����{�I�Ώ����j���ȉ��8���A�u�܂h�~���d�_�[�u�v��K�p���Ă��铌���s��4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�߂���Ă�Ó��Ɣ��f�����B���{�͓����[�ɑ��{�����J���A�������肷��B

���ꌧ�ً̋}���Ԑ錾�ƍ�ʁA��t�A�_�ސ�A����4�{���̏d�_�[�u�͌p������B���Ԃ͂������12������8��22���܂ŁB

�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{���ɓK�p���Ă���d�_�[�u�́A������11���ʼn�������B���{��8���[�ɑ��{�����J���A�������肷��B

�����o�ύĐ����͕��ȉ�œ����s�ւ̐錾���߂ɂ��āu�����ň�Ò̐����m�ۂ���K�v������v�Əq�ׂ��B

�������ɋً}���Ԑ錾�ցA�ܗ��8��22���܂Ł|���ȉ�����@7/8

�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��������铌���s�ŁA���{��4��ڂً̋}���Ԑ錾�߂���B12������8��22���܂ŁB�����ܗւً͋}���Ԑ錾���ŊJ�Â��邱�ƂɂȂ�B

���Ƃɂ���{�I�Ώ����j���ȉ�ŗ������ꂽ�Ɛ����N���o�ύĐ��S���������炩�ɂ����B�[���̑��{���Ō��肵�A���`�̎��ߌ�7������̋L�҉�Ő��{�̑Ή����������B

���N�`���ڎ킪��s���鑼���̌o�ϊ������̒����������钆�A���{�ł͎�s�̃R���i�����҂��}�����A�ً}���Ԑ錾���Ĕ��߂���鎖�ԂƂȂ����B�����ܗցE�p�������s�b�N�ւ̉e���ɉ����A����ւ̉��������͂ƂȂ邱�Ƃ͔�����ꂸ�A�O�@���U�̎����⎩���}���ّI�̍s�������E���������B�����ł�6��20���ɋً}���Ԑ錾���������A�܂h�~���d�_�[�u�Ɉڍs���Ă����B

11���������̂܂h�~���d�_�[�u�͍�ʁA��t�A�_�ސ�A���ʼn������A�k�C���A���m�A���s�A���ɁA�����͉�������B���ꌧ���ً}���Ԑ錾����������B�@

�錾�̑Ώےn��ł́A���H�X�Ɏ�ނ̒�~��v���B���͋��̐�n�����\�ƂȂ�d�g�݂���������B�̔��Ǝ҂ɂ��v���ɉ����Ȃ��X�Ƃ͎�����Ȃ��悤���߂�B

�q���ЂƗ��s��Ђɂ́A���p�҂Ɏ��O�̂o�b�q���������߂�悤���͂��˗�����B�ċx�݊��Ԓ��̊����g���}���邽�߁A�H�c��`����E�ɒO��`�Ȃǂ���k�C���Ɖ���Ɍ�������q�́A��]����Ζ����Ō���������悤�ɂ���B

���`�̎�7����A�u���S�̑̐�������Ċ�����}���Ă��������v�Ƙb�����B�ܗցE�p�������s�b�N�̊ϋq���̏���ɂ��ẮA���{�̑Ή��܂�����ő��g�D�ψ���ȂǂƂ�5�ҋ��c�Ō��߂�Əq�ׂ��B

�����ܗւ�23������8��8���܂ŊJ�Â���A�ً}���Ԑ錾��܂h�~�[�u�������ԂƏd�Ȃ����ꍇ�ɂ́A���ϋq���܂߂Č������邱�ƂɂȂ��Ă���B��������܂ŁA�ً}���Ԑ錾���ߎ��́u���ϋq�����蓾��v�Ƃ̔F���������Ă����B

�s����7���̊����Ґ���920�l(�O��593�l)�ƁA5��13��(1010�l)�ȗ��̐����������B

�ً}���Ԑ錾�����߂����ƕ�ꂽ���Ƃ��A���q���v���������ƌ��O���ꂽ��^�◤�^���������A������������͑��������B�s�n�o�h�w�͌ߑO9��5�����_�őO����3.03�|�C���g(0.2��)����1934.65�B

�ɓ��������̕��c�~�`�[�t�G�R�m�~�X�g�́A�ܗւ̖��ϋq�J�Â�\�z������ŁA�ϋq�̏����R���i���������҂�����y���v�ւ̈��e�����w�E�B����A���N�`���ڎ킪�i�ނɂ�ď���͉���Ƃ݂Ă���A7�|9�����̎������������Y(�f�c�o)�ւ̉e���́u���Ȃ����I�ɂȂ�v�Ƃ̌������������B

��������4��ڂ́u�ً}���Ԑ錾�v���ȉ���� ���{���Ō���� �@7/8

�V�^�R���i�E�C���X�̊����̍Ċg�傪���������s�ɂ��āA���Ƃł��镪�ȉ�́A7��12������8��22���܂ŁA4��ڂً̋}���Ԑ錾���o�����Ƃ𗹏����܂����B���{�́A�[���̑��{���Ō��肷�邱�Ƃɂ��Ă��āA��������b������L�҉���āA�錾���o�����R�Ȃǂ�������A�����ɋ��͂��Ăт����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

���ꌧ��Ώۂɂ����ً}���Ԑ錾�ƁA��������Ȃ�10�̓s���{���ɓK�p����Ă���܂h�~���d�_�[�u�̊�����3����ɍT���A8���ߑO�A�����ǂȂǂ̐��Ƃł��鐭�{�́u��{�I�Ώ����j���ȉ�v���J����܂����B

�����o�ύĐ��S����b�́A�����s�ɂ��ẮA�����̍Ċg��Ɏ��~�߂�������Ȃ����Ƃ���A7��12������8��22���܂ŁA4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o���ƂƂ��ɁA���ꌧ�ɏo����Ă���錾��8��22���܂ʼn���������j������܂����B

7��23���ɊJ�����铌���I�����s�b�N�́A�J�Ê��Ԃ��ׂĂ��錾�̎����Ɋ܂܂�܂��B

������b�́A�����ɐ錾���o�����R�ɂ��āu���̂��̐V�K�z���Ґ���920�l�ƂȂ�Ȃnjp���I�ɑ������A�ŋ�1�T�Ԃ�10���l������̐l����30�l���w�X�e�[�W4�x�����ɂȂ��Ă���B�d�ǎ҂���@�������̐l�̐����������A�����ň�Ò̐����m�ۂ���K�v������v�Ɛ������܂����B���̏�ŁA���H�X�ɑ��A��ނ̒��~���A�c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂łɒZ�k����悤�v������Ƃ��āu���͋��̐�n�����\�ƂȂ�d�g�݂����A�x���̐v�����Ɍ����āA�K�v�Ȏ��g�݂�i�߂����v�Əq�ׂ܂����B�܂��A��ނ�̔����鎖�Ǝ҂ɑ��A��~�ɉ����Ȃ����H�X�Ƃ̎��������s��Ȃ��悤�v������l���������܂����B����ɁA�錾���o����Ă���n��̃C�x���g�̊J�Ð����ɂ��ẮA���̎��e�����50���܂ł��A5000�l�̂����ꂩ���Ȃ���������Ƃ��A���Ԃ͌����ߌ�9���܂łƂ������ێ�������j�������܂����B����A�܂h�~���d�_�[�u�͍�ʁA��t�A�_�ސ�Ƒ���4�{���ł́A8��22���܂ʼn������A�k�C���A���m�A���s�A���ɁA������5���{����7��11���̊����������ĉ���������j�������܂����B�����āA�d�_�[�u�̓K�p�n��ł��A�����A��ނ̒�~��v��������j�������܂����B������b�́u�f���^���ɂ�銴���g��ƃ��N�`���ڎ�̃X�s�[�h�����Ƃ����̒��Ń��N�`���ڎ�𒅎��ɐi�߂�B���N�`�����s���n��܂ŁA���⌒�N����邱�Ƃ��1�ɁA�����ŋ@���I�ɑ���u�������g���}���Ă��������v�Əq�ׂ܂����B���ȉ�ł́A�����������{�̕��j�ɂ��ċc�_���s���A��������܂����B

�u��{�I�Ώ����j���ȉ�v�̔��g�Ή�́A��̂��ƕw�̎�ނɉ����A�����ɋً}���Ԑ錾���o���ȂǂƂ������{�����������j�𗹏������Əq�ׂ܂����B���̂����Łu�����s�ɐ錾���o�����Ƃɐ��Ƃ����ӂ����̂́A1���̊����Ґ���900�l��������Ƃ������A�C���h�Ŋm�F���ꂽ�ψكE�C���X�w�f���^���x���L�����Ă��Ă��邱�Ƃ�A40��50��𒆐S�ɏd�lj�����l����@����l�������Ƃ������A����܂łƂ͖��炩�ɈႤ�X���������Ă��Ă��邽�߂��B���̂܂܊������g�傷��A���̌X���͂���ɉ������A���ӁA�܂����Ă���Â̂Ђ������N���Ă��܂��B���ꂩ��ċx�݂�4�A�x�A���~�x�݁A����ɂ̓I�����s�b�N������ƁA�l�̗��ꂪ�W�����Ă��܂��B�I�����s�b�N�̂��߂ɐ錾���s���킯�ł͂Ȃ����A���̑����������炵������Ƒ���s���A��Â̂Ђ�����h���˂Ȃ�Ȃ��v�Ƌ������܂����B����ɔ��g��́u���H�X���͂��߁A�����̐l���������ɂȂ�A����J������������Ƃ������Ƃ��s�������Ƃ��\���������đ���s���K�v������B�����̏[����N�`���ڎ�A���H�X�̔F�ؐ��x�ȂǁA�����i�߂�ׂ����Ƃ��\���ȃX�s�[�h�ōs���Ă��Ȃ��B���肢����ȏ�A����Ɍ��������A����ȏ�ɂ�������Ƒ��i�߂�p�������⎩���̂������Ȃ��ƁA�����̐l�̋��͓͂����Ȃ��v�Ƙb���Ă��܂��B

�����o�ύĐ��S����b�́A���ȉ�̂��ƋL�Ғc�ɑ��A��ނ̒�~�̗v���Ȃǂɉ����Ȃ����H�X�ւ̑Ή��ɂ��āu���ʑ[�u�@�Ɋ�Â��āA�v���▽�߁A�ߗ������i�ɑΉ����Ă����B���łɉߗ����Ȃ���Ă���X�܂����邪�A�v���ɉ����Ȃ���A���x�ł��葱�����Ƃ邱�Ƃ��܂߁A�����̂ƘA�g���āA�������Ή����Ă����v�Əq�ׂ܂����B�����āA���ȉ�ł́A����̎�舵�����߂����āA�ł������̎��Ԃ������ꂽ�Ƃ��āu�ʏ�m��������w�܂h�~���d�_�[�u�Ɂx�Ɨv�]���������������A�����Ґ����Â̏��w�X�e�[�W4�x�ł���A�錾���p�����錋�_�ƂȂ����B���P����w�i�߂A������҂������������肤��Ƃ������Ƃ����ȉ�Ƃ��Ċm�F���ꂽ�v�Ɛ������܂����B���̂����Łu����́A�Ă͊ό��q�������ɂ��키�����ŁA�{���ɑ�Ȏ������������[�u�ő����邱�ƂɂȂ�A�����̊F����̐S����悭������B���Ƃ������g���}���A�����ɉ��P���Ă�����悤���͂����肢���������A���Ƃ��Ă������������v�Əq�ׂ܂����B�����āA������b�́u�ً}���Ԑ錾�̂��тɁA�����g�́w�����Ō�ɂ������x�Ǝv���Ă��邪�A���ɍ���́A�ł���Ō�ɂ������Ƃ����C���������������Ă���B���N�`���ڎ��i�߂Ȃ��犴���g���}���A��Ò̐�������I�Ȃ��̂ɂ��Ă��������v�Əq�ׂ܂����B

������āA���{�́A�O�Q���@�̋c�@�^�c�ψ���ɕ��A���^���s������ŁA�ߌ�5������J�������{���Ő����Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��Ă��܂��B�����āA8���ߌ�7�����߂ǂɐ�������b���L�҉���A�����ɐ錾���o�����R�Ȃǂ�������A�����ɗ����Ƌ��͂��Ăт����邱�Ƃɂ��Ă��܂��B

���{��t��̊��ˏ�C�����́A���ȉ�̂��ƋL�Ғc�ɑ��A�ً}���Ԑ錾�ɂ��āu���ɒ����ɂ킽�邪�A�ċx�݂̌������z�����ړ��̋@��̑傫����������������J�o�[����Ƃ����Ӗ��ł͕K�v���Ǝv���B�e�����ɂ߂đ傫���̂ŁA�����P���ĉ����̕����ɂ����Ă�����̂ł���A��������Ɣ��f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B����A�錾�̊��Ԓ��ɓ����I�����s�b�N���J�Â���邱�Ƃɂ��āu���̂悤�ȏŁA�����ɑ��郁�b�Z�[�W���������������̂ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA��������Ǝ蓖�Ă��K�v���Ƃ����c�_�ɂȂ����v�Əq�ׂ܂����B

�o�ς̐��ƂƂ��ĕ��ȉ�̈ψ��߂�A�O�HUFJ���T�[�`���R���T���e�B���O�̒|�X�������́u��a�̌��f�Ƃ������A�����ő����Ă��銴�������{�S���ɍL�܂�̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӎ�����o���[�u�������B�����̋��͂��ǂ���������A�������l�������Ă���w���܂ł��x�Ƃ����t���X�g���[�V�����ɁA�ǂ��Ή����Ă��������d�v�ȋc�_�������v�Əq�ׂ܂����B�܂��A�����I�����s�b�N�̊ϋq�̈������߂���u�������Ŗ��ϋq�ɂ���I�����͂��邩������Ȃ����A���ʂ̖싅��T�b�J�[�̎�����5000�l�����Ă���̂ɁA�Ȃ��I�����s�b�N�����Ȃ��ɂ��Ȃ�������Ȃ��̂��A�b���������Ȃ��B���ϋq�œ˂����݂����̂Ȃ�A�ق��̃X�|�[�c�̎��������ϋq�ɂ�������v�Əq�ׂ܂����B

����} �ܗ֊J���O�ɗՎ�����W��v�� �ً}���Ԑ錾���ʂ��� �@7/8

�ً}���Ԑ錾�̔��o���ɁA�����I�����s�b�N���J�Â���錩�ʂ��ƂȂ������Ƃ���A��}���́A�����҂̋}���ȂǁA�s���̎��Ԃɔ�����K�v������Ƃ��āA����23���̃I�����s�b�N�J���O�ɗՎ���������W����悤�^�}���ɋ��߂܂����B

���{�́A�����s�ɁA����12�����痈��22���܂ŁA4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o�����j�ŁA����23���ɊJ�����铌���I�����s�b�N�͐錾�̊��Ԓ��ɊJ�Â���錩�ʂ��ł��B

������āA��������}�A���Y�}�A��������}�̍����ψ����炪��k���A����Ƃ��Ă������҂̋}���ȂǕs���̎��Ԃɔ�����K�v������Ƃ��āA�J���O�ɁA�Վ���������W���ׂ����Ƃ����F���ň�v���܂����B

�����āA��������}�̈��Z�����ψ������A�����}�̐X�R�����ψ����Ɖ�k���ėՎ�����W�����߂��̂ɑ��A�X�R���͎����A���Č�������l���������܂����B

�܂����Z���́A8���ߌ�J�����O�Q���@�̋c�@�^�c�ψ���ɐ�������b���o�Ȃ��Ď��^���s���悤���߂��̂ɑ��A�X�R���́A�ے�I�ȍl����`���܂����B

�����}�̐X�R�����ψ����́A�L�Ғc�ɑ��u���̂�����R�����s���A���傤���c�@�^�c�ψ�����J���̂ŁA��ł�����Ƃ��ăX�s�[�f�B�[�ɑΉ��ł���B�Վ�����̏��W�͋ɂ߂ĐT�d�ɂƎv���Ă���v�Əq�ׂ܂����B

��������}�̈��Z�����ψ����́A�L�Ғc�ɑ��u���Ƃ̕����Ɋւ��悤�Ȏ��Ԃ��B�����Ɏ��l�����߂Ă����Ȃ��瓌���I�����s�b�N�͂��܂��Ƃ����A����Ȃ˂��ꂽ���Ƃ����Ȃ��獑��ŋc�_���Ȃ����Ƃ͐����s�M�ɂȂ���v�Əq�ׁA�^�}�������ۂ���A���@�̋K��Ɋ�Â��āA�Վ�����̏��W�����߂Ă����l���������܂����B�܂��AIOC�̃o�b�n��̗����Ɋ֘A���u�ꍇ�ɂ���Ă͍���ɗ��Ă��炤�K�v���o�Ă���B�Ȃ��I�����s�b�N���J���̂������������A�����P�ɓ��̊ۂ̊���U���Č}����悤�Ȋ��ł͑S���Ȃ��v�Əq�ׂ܂����B

���u���������v����ً̋}���Ԑ錾�p�����j�ɒm�� �@7/8

���ꌧ�̋ʏ�f�j�[�m����8���A�V�^�R���i�E�C���X��ً̋}���Ԑ錾��8��22���܂Ōp�����������ƂȂ������Ƃɂ��āA�w�ɑ��A�u����������ƒ����ȂƎv���v�Əq�ׂ��B����8���ߌ�̑��{����c�ŁA�������Ԃ̑Ή������c������j�B

�ʏ�m����7���A�����o�ύĐ����ɑ��A�錾��������11���ʼn������A�u�܂h�~���d�_�[�u�v�Ɉڍs����悤�v�����Ă����B������Ȃ��������Ƃ�w�ɖ���A�u�ċx�݁A�I�����s�b�N������A�����������ĉ��P���s���Ă����Ȃ��ƁA�����̊����Ċg�傪����ɂ��e�����Ă��܂��ƍl�����̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ�ɂƂǂ߂��B

���͌��݁A�����̈��H�X�ɑ��A��ނ̒��l�ƌߌ�8���܂ł̉c�Ǝ��ԒZ�k��v�����Ă���B

����A�d�_�[�u����������錩�ʂ��̕������̕��������Y�m����8���A������ɂ��āA���H�X�ւ̎��Z�v������艺����ӌ������߂Ď������B�w�̎�ނɑ��A�u�����̐����������[�u�͕K�v�Ȃ��Ǝv���v�ƌ�����B

������ �ً}���Ԑ錾�����𗹏� ���{���J�� �Ώ����j����}�� �@7/8

���ꌧ�ɏo���Ă���ً}���Ԑ錾�̊��Ԃ��A8��22���܂ʼn������鐭�{�̕��j���A���Ƃł��镪�ȉ�������܂����B���ꌧ��8���ߌ�A���{����c���J���A���݂̑���p����������ŁA�Ώ����j�̍�����}�����Ƃɂ��Ă��܂��B

���ꌧ�ɏo���Ă���ً}���Ԑ錾�̊��Ԃ��A8��22���܂ʼn������鐭�{�̕��j����Ƃł��镪�ȉ�������܂����B

���ȉ�̖`���Ő����o�ύĐ��S����b�́A�V�K�����Ґ��̌����̃X�s�[�h�������Ă��邱�ƁA�d�ǎҗp�̕a���g�p����50�����āA�������ł��邱�ƁA�ẴV�[�Y�����}���A�l�X�̊�����ړ��������ɂȂ邱�ƂȂǂ��ً}���Ԑ錾�̊��Ԃ��������闝�R�ɂ����܂����B

���ꌧ�́A�n��ɂ���Ċ������قȂ��Ă��Ă���Ƃ��āA���{�ɑ��Ēn����i���ďd�_�I�ɑ���s���u�܂h�~���d�_�[�u�v�ւ̈ڍs��7���v�����܂������A������Ȃ������`�ł��B

���ɏo����Ă���ً}���Ԑ錾�́A���Ƃ�5��23���Ɏn�܂��āA6��21������3�T�ԁA��������A����̉����Ő錾�̊��Ԃ�3�����ɋy�Ԃ��ƂɂȂ�܂��B

����8���ߌ���{����c���J���A�Ώ����j�̍�����}�����Ƃɂ��Ă��܂��B

���u�ً}���Ԑ錾�v��K�͏��Ǝ{�݂ɂ͋x�Ɨv���o���Ȃ������Œ��� �@7/8

4�x�ڂً̋}���Ԑ錾���o����錩�ʂ��ƂȂ��������s�ł́A��ޒɂ��Ă͒��~��v���������A�f��ق�S�ݓX�ȂǑ�K�͏��Ǝ{�݂ɂ��ẮA����̂܂܂Ƃ�������Œ������i�߂��Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�����s�ł́A�܂h�~���d�_�[�u��7��11���Ɋ������}���邪�A�����Ȃǂ���A8��22���܂ŋً}���Ԑ錾���o����錩�ʂ��ƂȂ����B

�W�҂ɂ��ƁA���Ɠs�̋��c�̌��ʁA���Ԓ��A���H�X�ɂ͌����Ƃ��Ď�ނ̒̒��~��v�����A�ł��Ȃ��ꍇ�͋x�Ƃ�v������悤�������Ă���Ƃ����B

���̈���ŁA�f��ق�S�ݓX�ȂǑ�K�͏��Ǝ{�݂ɂ��ẮA�x�Ɨv���͏o�����A���݂̑[�u���p����������Œ������Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�������s �f�p�[�g�Ȃǂւ̋x�Ɨv�����Ȃ����� 4��ڂ̐錾�� �@7/8

�����s�́A����E4��ڂً̋}���Ԑ錾�̂��Ƃł́A�O��̐錾�ōs�����f�p�[�g�ȂǑ�K�͎{�݂ւ̋x�Ɨv���͎��{���Ȃ������Œ������Ă��܂��B

�s���ŁA�V�^�R���i�E�C���X�̊����̍Ċg��Ɏ��~�߂�������Ȃ����A���{��4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o�����j�ł��B

�s�́A�V���Ȑ錾�̊��Ԓ��ɍu����[�u�̓��e���������Ă��āA����̓f�p�[�g��f��قȂǑ�K�͎{�݂ւ̋x�Ɨv���͎��{���Ȃ������Œ������Ă��܂��B

��K�͎{�݂ɑ��ẮA���Ƃ�4��25�������3��ڂً̋}���Ԑ錾�őS�ʓI�ȋx�Ƃ�v�����A�ĉ������ꂽ�挎1������20���܂ł͓y���݂̂̋x�Ɨv���⎞�Z�̗v���ɐ�ւ��܂����B

���݂́A�܂h�~���d�_�[�u�̂��Ƃʼnc�Ǝ��Ԃ�Z�k����悤�v�����Ă��āA4��ڂ̐錾�̂��Ƃł͋x�Ɨv���͍s��Ȃ����̂̎��Z�v�����p����������ł��B

����A�������H�̏�Ŋ������X�N��}���邽�߁A�O��̐錾�̂Ƃ��Ɠ��l�Ɉ��H�X�ɑ��Ă͎�����Ȃ��悤�v��������j�ŁA���{�̕��j�܂��ċ�̓I�ȑ[�u�̍�����}���ł��܂��B

�����s�̏��r�m���́A4��ڂً̋}���Ԑ錾�̂��Ƃň��H�X�ɑ��Ď��̒̒�~�����߂���j�ɂ��āu�������}���ƍl���Ă��邩�v�ƋL�Ғc������ꂽ�̂ɑ��āu�������}��������B�����Ɏ��������グ�邩�Ƃ������Ƃ��d�v���B�����I�ɍl���Ă��������v�Əq�ׂ܂����B

������ �ً}���Ԑ錾�Łg��Ȃ��h�ėv���� �������̊m�ۉۑ� �@7/8

4��ڂً̋}���Ԑ錾���o����錩�ʂ��ƂȂ��������s�́A�O��̐錾�̂Ƃ��Ɠ��l�Ɉ��H�X�Ɏ�����Ȃ��悤�v����������Œ������Ă��܂��B�����A���яd�Ȃ鎞�Z��x�Ƃ̗v���ɉ����Ȃ��X�������Ă��āA�������̊m�ۂ��ۑ�ƂȂ�܂��B

�����s���ł́A7���A�����m�F��900�l����ȂǍĊg��Ɏ��~�߂������炸�A���{�́A4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o�����j�ŁA8���̑��{���Ő����Ɍ��肵�܂��B

�s�́A�V���Ȑ錾�̊��Ԓ��ɍu�����Ƃ��āA6��20���܂ł�3��ڂ̐錾�̂Ƃ��Ɠ��l�Ɉ��H�X�Ɏ�����Ȃ��悤�v����������Œ������Ă��܂��B�܂��A���Ȃ��X�ɂ͌ߌ�8���܂ł̎��Z�c�Ƃ����߂���j�ł��B�����A����܂ł̂��яd�Ȃ鎞�Z��x�Ƃ̗v���ň��H�X�̌o�c�͂���Ɍ������Ȃ��Ă��āA�����Ȃ��X�������Ă��邱�Ƃ�����������m�ۂł��邩���ۑ�ƂȂ�܂��B

�܂��A�J����2�T�Ԍ�ɔ����������I�����s�b�N�́A�ً}���Ԑ錾���o�����Ȃ��ł̊J�ÂƂȂ錩�ʂ��ł��B���ϋq�Ƃ���Ă���������Ă�����̂́A�s���⎖�Ǝ҂ɐ�������߂�Ȃ��ŊJ�Â̕��j���ێ����邱�Ƃɑ����̎x���������邩�͕s�����ł��B

���Îs�������@4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�u�o��������A�ܗւ͂�߂�v�@7/8

�Љ�w�҂̌Îs������(36)��8���A�t�W�e���r�̏��ԑg�u�߂��܂�8(�G�C�g)�v(���`���j�O8�E00)�ɏo���B���{�������s��4�x�ڂ̐V�^�R���i�E�C���X�ً}���Ԑ錾��12�����甭�߂�����j���ł߂����ƂɌ��y�����B

���{�́A�܂h�~���d�_�[�u���������铖�����j����]�������B23���ɊJ����}���铌���ܗւ̓s���̉��ϋq�Ƃ�������Œ�������B���ꌧ�ً̋}���Ԑ錾�͉�������B��ʁA�_�ސ�A��t�A���̊e�{���̂܂h�~���d�_�[�u�͉������錩�ʂ��B�������8��22���������B�����t���Ōߌ�7���܂ŗe�F���Ă����d�_�[�u�̒n��ł̎�ޒ͌�����~�Ƃ���B

�Îs���́u�ً}���Ԑ錾�͏d���錾���Ǝv���܂���B����ς���H�X�̕����͂��ߌl�̎��R�𐧌�����킯����Ȃ��ł����B�����`�A���R��`�̂��̓��{�ɂ����āA����𐧌�������Ă������d�����ƁB�d�����Ƃ�����ɂ�������炸�ܗւ�������ă`�O�n�O���Ǝv���v�Ǝw�E�B�����āu�{���ɍ����ً}���Ԃ��Ǝv���Ă���Ȃ�A�����s�����̂��̏�Ԃ��ً}���Ԃ��Ǝv���Ă���Ȃ�Όܗւ͂�߂�ׂ��ł�����Ă����c�ً}���Ԓ��ɂ�������炸�ܗւ�������Ă����̂́A�l�l�Ƃ��Ĕ[���ł��Ȃ����v�ƌ����A�u�l�͌ܗւł���Ǝv����ł��B�ł���Ǝv����ł����ǁA�ً}���Ԑ錾���o��������A���Ⴀ�ܗւ͂�߂���Ďv�����Ⴂ�܂��ˁv�Ǝ��g�̍l�����q�ׂ��B�@

�@ |

�@ �@

�@ �@

|

�@

�@ |

��������@������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�@7/8

�����ꌧ�ً̋}���Ԑ錾�͉���

�i��F��������萛���t������b�̋L�҉���s���܂��B���߂ɐ��������甭�����������܂��B����ł͑����A��낵�����肢�������܂��B

���F����3���A�É����M�C�s�Ŕ��������y�Η��́A����܂ł�9���̕��̎��S���m�F�����Ȃǐr��Ȕ�Q�����������Ă���܂��B�܂��A�����e�n�ł���Q���������Ă��܂��B�S���Ȃ�ꂽ���X�̂����������F�������ƂƂ��ɁA��Q�ɑ���ꂽ�S�Ă̊F���܂ɐS��肨��������\���グ�܂��B�M�C�s�ł͌��݂�20��������X�̈��ۂ��m�F�ł��Ă��Ȃ��Ƃ̕��Ă���A�x�@�A���h�A�C��ۈ����A���q����2000������Ԑ��Ō����ɋ~�������ɓ������Ă���܂��B�����������₩�ȋ~���Ɣ�Ў҂̎x���ɑS�͂������Ă܂���܂��B

��قǐV�^�R���i���{�����J�Â��A�����s�ɋً}���Ԑ錾�o���邱�ƁA���ꌧ�ً̋}���Ԑ錾�͉������邱�ƂƂ��A���Ԃ����ꂼ��8��22���܂łƂ��邱�ƁA�܂h�~���d�_�[�u�ɂ��Ă͍�ʌ��A��t���A�_�ސ쌧�A���{�ɂ���8��22���܂ʼn������A�k�C���A���m���A���s�{�A���Ɍ��A�������ɂ���7��11���������ďI�����邱�Ƃ����肢�����܂����B

�������Ґ��͖��炩�ȑ����ɓ]���Ă���

4���̏��{���[�u�𑱂��Ă܂���܂������A���̊ԁA���N�`���̐ڎ킪�啝�ɐi�W�����A�S���̑����̒n��ɂ����ĐV�K�����҂̌����������Ă���܂��B�d�ǎҐ����啝�Ɍ������A��Â̌��ꂩ��͕��S���y������Ă����Ƃ��������������Ă��܂��B���q������ш�Ï]���҂̊F����ɐS��芴�ӂ�\���グ�܂��B

�����������ł��A�c�O�Ȃ����s���ɂ����Ă͊����҂̐��͖��炩�ȑ����ɓ]���Ă��܂��B���̗v����1���l���̍��~�܂�ɉ����āA�V���ȕψي��ł���f���^���̉e���ł���A�A���t�@����1.5�{�̊����͂�����Ƃ��w�E����Ă��܂��B�f���^�����}���Ɋg�傷�邱�Ƃ����O������܂��B

����Ŋ����ɂ́A�]���Ƃ͈قȂ閾�炩�ȕω��������Ă��܂��B�����ł͏d�lj����X�N�������Ƃ���鍂��҂̃��N�`���ڎ킪70���ɒB���钆�A�ꎞ��20�����Ă��������҂ɐ�߂鍂��҂̊�����5�����x�܂łɒቺ���Ă��܂��B����ɔ����d�ǎҗp�̕a�����p����30����Ő��ڂ���ȂǁA�V�K�����҂��������钆�ɂ����Ă��d�ǎ҂̐���a���̗��p���͒Ⴂ�����ɂƂǂ܂��Ă���܂��B

�������Ȃ��瓌���̊����g��͑S���ɍL���肤����̂ł���܂��B�ċx�݂₨�~�̒��ő����̐l���n���ֈړ����邱�Ƃ��\�z����܂��B���N�`���ڎ킪�傫���i�݁A�V�^�R���i�Ƃ̓����ɂ���肪�����Ă������ŁA�����ōēx�A�������N�_�Ƃ��銴���g����N�������Ƃ͐�ɔ����Ȃ���Ȃ�܂���B���������v���ŁA�����ŗ\�h�I�[�u���u���邱�ƂƂ��A�����s�ɋً}���Ԑ錾�����ЂƂ��є��o���锻�f���������܂����B�[�u�̊��Ԃ͂��~������8��22���܂łƂ������܂����A���N�`���̌��ʂ�����ɖ��炩�ƂȂ�A�a���̏Ȃǂɉ��P��������ꍇ�ɂ͑O�|���ʼn��������邱�Ƃ����f���������܂��B

�O��̐錾���������Ă���3�T�ԂōĂѐ錾�Ɏ���A�����̊F���܂ɂ��܂��܂Ȃ����S�����|�����邱�Ƃ͑�ϐ\����Ȃ��v���ł���܂��B�������Ȃ��炱�̊��Ԃ����z���āA�K�����S�̓�������߂��Ƃ̌��ӂŎ��g��ł܂���܂��B

��̓I�ɂ͓����E����ł́A���H�ɂ�銴�����X�N�����炽�߂ĕ������߂邽�߂ɁA���H�X�ɂ������ނ̒��ꗥ�ɒ�~�������܂��B�܂h�~�[�u�̑ΏۂƂȂ�n��ł���ނ̒͌�����~�Ƃ��A�n��̏ɉ����Ĕ��f���������܂��B���H�X�ɑ��鋦�͋��̎x���̒x�������A�c�Ƃ⎞�Ԃ̒Z�k���ނ̒̃��[���ɂ����͂��������Ȃ��X�܂������Ă���Ƃ̂��w�E������܂��B

�����H�X�ւ̋��͋����O�x�������\��

�܂��A�����̈��H�X�ɂƂ��Ă����̒��c�Ƃ𑱂����ł̎������ƂȂ��Ă���Ƃ����������ɂ��܂��B�x���̒x�ꂪ�o�c���ɒ������邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA����܂ł̋��͋����ȈՂȐR���ő��₩�Ɏx������ƂƂ��ɁA����̑[�u�ɂ����͂�����������H�X�ɑ��Ă͋��͋������O�Ɏx�������Ƃ��\�Ƃ��܂��B

�����ɁA����A�e�s�{���ɂ����Ĉ��H�X�ւ̌������g�債�A��̎����������߂Ă܂���܂��B���������H�͂ǂ����Ă��}�X�N���O�����Ԃ������Ȃ�A�傫�Ȑ��ł̉�b���������܂���B���H�X�̊F����ɂ͓x�d�Ȃ邨�肢�ɑ�ϐ\����Ȃ��v���܂����A���܈�x�A���Ƃ������͂����肢�\���グ�܂��B

�܂��A�����ł�20�ォ��50��̊����҂��}�����A40��E50��ł͏d�ǎ҂������Ă��܂��B�E���ƒ���̊����������ɂȂ��Ă��܂��B�}�X�N�A��A3���̉���Ƃ�����{�I�Ȋ������O�ꂵ�A�Ƃ�킯��b�̍ۂɂ̓}�X�N�𒅗p����悤���肢���������܂��B

�S���̒ÁX�Y�X�Ń��N�`���ڎ�̉������i��ł��܂��B���q�����ÂȂǂ̊W�҂̂��s�͂ɂ��A���␢�E�ł��ł��X�s�[�h�Őڎ킪�s���Ă���Ƃ����Ă��܂��B1�T�Ԃ̐ڎ��900������Ă��܂��B�{�i�I�Ȑڎ킪�n�܂��Ă���2�J���]��ŗv�̉�5400������A���łɍ���҂�72���A�S������27����1��̐ڎ���I���Ă��܂��B

��s���ă��N�`���ڎ킪�i�߂�ꂽ���X�ł̓��N�`����1��ڎ킵�����̊������l����4���ɒB�����ӂ肩��A�����҂̌����X�������m�ɂȂ����Ƃ̎w�E������܂��B���̃y�[�X�Ői�߂������ɂ͊�]���鍂��҂�2��̐ڎ�͊������A��x�ł��ڎ킵���l�̐��͑S������4���ɒB���錩�ʂ��ł���܂��B

���ڎ킪�~���ɐi�ނ悤�w�߂�

����A�\�z������y�[�X�Őڎ킪�i�ޒ��ŁA�ꕔ�̎����̂Ȃǂ��烏�N�`��������Ȃ��Ƃ̐���������܂��B�S�̂Ƃ��đS���̎����̂ɂ͐挎�܂ł�9000����̃t�@�C�U�[�Ђ̃��N�`�����l���ɉ����Ĕz������Ă���܂��B���̂���4000�����g�p���ꂸ�ɍɂƂȂ��Ă���ƌ����܂�܂��B���̏��7������9���ɂ͖���2500�����z������܂��B���̂��ߍɂ����킹�Ċ��p���Ă���������A1��120������x�̃y�[�X�Őڎ�𑱂��Ă������Ƃ��\�ł��B���N�`���̔z�����@�ɂ��Ă���������A�ڎ�̐i�ގs�����ɑ����z���ł���悤���������s�����ƂƂ��A�܂��A�z���ʂ��ł��邾�������ɂ��������邱�Ƃɂ���āA�ڎ킪�~���ɐi�ނ悤�ɓw�߂Ă܂���܂��B

�����āA���f���i�Ђ̃��N�`��������܂ł�1400���m�ۂ���A9���܂ł�3600�����lj�����܂��B��������p������Ƃ��w�Ȃǂ̐ڎ�ɂ��Ă��A��T�܂ł�200����̐ڎ킪�s���܂����B�t�����\���̐����𑬂₩�ɍs���A�m���ɑΉ����Ă܂���܂��B�����̊F���܂ɑ�ςȂ��S�z�����|�����܂������A���̂悤��9���܂łɊ�]�����S�Ă̍����ɐڎ킪�\�ƂȂ�2��2000���̏\���ȗʂ��m�ۂ���Ă���܂��B���₩�ɐڎ�ɖ��S��s�����Ă܂���܂��B

�I�����s�b�N�̊J���܂ł���2�T�Ԃł��B�ً}���Ԑ錾�̉��ňٗ�̊J�ÂƂȂ�܂����B�C�O����I��c�A���W�҂������A�������Ă��܂��B�����O��2��A�������̌����ɉ����A��������I��͖����A�������s���Ă���A�E�C���X�̍����ւ̗�����O�ꂵ�Ėh���ł܂���܂��B�I�����W�҂̑����̓��N�`���ڎ���ς܂��Ă���A�s���͎w�肳�ꂽ�z�e���Ǝ��O�ɒ�o���ꂽ�O�o��Ɍ��������A��ʂ̍����̊F����ƐڐG���邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɊǗ�����܂��B

�������ɂ��āA���͂���܂ŁA�ً}���Ԑ錾�ƂȂ�Ζ��ϋq�������Ȃ��A���̂悤�ɐ\���グ�Ă��܂����B�����������ŁA���̂��Ƃ̑g�D�ψ���A�����s�AIOC�ȂǂƂ�5�ҋ��c�ɂ����Ċϋq�̎�舵�������߂���\��ł��B���E��40���l���e���r��ʂ��Ď�������Ƃ�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ́A���E���̐l�X�̐S��1�ɂ���͂�����܂��B�V�^�R���i�Ƃ����傫�ȍ���ɒ��ʂ��鍡�����炱���A���E��1�ɂȂ�邱�Ƃ��A�����đS�l�ނ̓w�͂Ɖp�m�ɂ���ē�ǂ����z���Ă����邱�Ƃ��A�������甭�M���������Ǝv���܂��B

�܂��A�����͎j�㏉�߂ăp�������s�b�N���x�A�J�Â���s�s�ƂȂ�܂��B��Q�̂�������Ȃ������A���N������҂��A�݂�Ȃ����������ċ��ɐ�����Ƃ��������Љ�̎����Ɍ������S�̃o���A�t���[�̐��_����������`�������Ǝv���܂��B

�����j�Ɏc���������������

����̑��͑����̐�����A����܂ł̑��ƈقȂ�܂����A�����炱�����S�E���S�ȑ��𐬌������A��������q�������ɖ��Ɗ�]��^����A���j�I�ȁA���j�Ɏc����������������Ǝv���܂��B

��N���A��i��ނ̊��������A�����̊F���܂ɂ͂��̓x�ɂ����f�����|�����Ă܂���܂����B���m�̓G�Ƃ̓����͎��ɂƂ��Ă��S���x�܂�Ƃ��͂���܂���B�������A���N�`���ɂ���āA�ψي��ł����Ă����ǂ�d�lj���傫���h�����Ƃ��ł��܂��B���Ö�̊J�����i��ł��܂��B���A�K�v�Ȃ��Ƃ́A������}���Ȃ���1�l�ł������̕��Ƀ��N�`����ڎ킵�Ă����������Ƃł��B����ɂ���ĐV�^�R���i�Ƃ̓����ɏI�~����ł��āA���S�ł�������K�����߂����Ƃ��ł���ƐM���Ă��܂��B�F���ܕ��̂������Ƃ����͂�S���炨�肢�\���グ�܂��B

|

���L�Ҏ���

�i��F����ł́A���ꂩ��F���܂�育��������������܂��B���g��ɂ�����܂��Ă͏���̈ʒu�ɂ��i�݂��������B������̓��e�ɂ��܂��āA���g��ɂ����������������܂��B�w�������܂������͂��߂��̃X�^���h�}�C�N�ɂ��i�݂��������܂��āA�����Ƃ����O�𖾂炩�ɂ��Ă�����������ŁA1�₸����������肢�������܂��B�܂��A�����Ђ��炲��������������܂��B�k�C���V���A��������A�ǂ����B

����̓^�C�~���O���x���A���e���s�\���������̂ł�

�k�C���V���F�k�C���V���̍����ł��B�����ɂ��f�����܂��B������4�x�ڂً̋}���Ԑ錾�ł��B�����ł́A�܂h�~�[�u��ً}���Ԃ���������Ȃ�������3�J�������Ă��܂��B�����͖���A������}�����ނƑi���Ă��܂����A�͉ʂ����ꂸ�A���܂ł���Ȑ��������炾�瑱���̂��ƁA�����̔�J��s�M���̓s�[�N�ɒB���Ă��܂��B���{�̂��̊Ԃ̑�́A�����g��̌��ʂ��̊Â�����1��1�̃^�C�~���O���x���A���e���s�\���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����̐ӔC�ƕ����ĔF�����f���܂��B

�܂��A�x�d�Ȃ�錾�ł��̌��ʂ�����Ă���Ǝv���܂����A����̑�Ŏ������͏\���Ȃ̂��A���Ō�̐錾�ƌ������̂��A���������������B����ɁA���ɂȂ���������͕��ʂ̐����ɖ߂��̂��A���̌��ʂ��𑍗��̌��t�ō����Ɍ���Ă��������B��낵�����肢���܂��B

���F�܂��A���N�ɓ����ē�x�ً̋}���Ԑ錾�����肢�����Ă���܂����A����A�����Ґ���a���̏A�����ɂ��Ĕ��f���s���A���H�𒆐S�ɂł������I���i���đ����Ɋ������s�[�N�A�E�g������A���̂��߂Ɏ��g��ł��܂����B���̒��ō����̊F����⎖�Ǝ҂̕��X�ɂ͑�ς����f�����|�����A�܂��A�����͂������Ă���܂����ƂɊ��ӂ�\���グ�܂��B

����������i��ނ̏���E���āA������̌��ߎ�ƂȂ�̂����N�`�����Ǝv���Ă��܂��B7�����܂łɂ͊�]����65�Έȏ�̍���҂̊F�����2��ڎ�A�S���ŏI������A���̗\��ł���܂��B�܂��A����A���E�����Ă݂܂��Ă��A���E�͓��{�����͂邩�Ɍ��������b�N�_�E�����s���A�����ĊO�o�֎~�A�����A���������������ɂ����Ă��A����ƂȂ��������Ƃ��J��Ԃ��Ă��Ă���Ƃ������Ƃ���������Ȃ��ł��傤���B�܂��ɂ��������Ӗ��ŁA���N�`����ڎ킷�邱�Ƃɂ���āA���Ă̓�������߂����Ƃ��ł���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�ł�����A�����̐V�K�����ҁA���A���������Ă��܂��B����҂̊�����d�ǎ҂����Ȃ��A�����������Ƃ͖��炩�ɍ���҂̊F����ɐڎ���n�߂Ă��܂�����A�����͑傫���ς���Ă��邱�Ƃ��Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B�܂��A��������S���ɔ�щ����邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɁA��ρA�S�ꂵ�����f�ł���܂�������ǂ��A����A�ً}���Ԑ錾�o�������Ă��������܂����B�������ă��N�`���ڎ킪�i�݁A���ʂ������܂ŁA�S���I�Ȋ���������h�����߂̑[�u�Ƃ��Ă��������������������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

��1��������4���ɓ��B���邱�Ƃ��厖

���O���̗�����Ă��A�S�l���̖�4����1��ڎ킪�B�����ӂ肩��A�܂��ɂ��̊����҂Ƃ����̂͌����X���ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ����m�ɂȂ��Ă��܂��B����������������߂����߂ɂ́A1������������4���ɓ��B���邱�Ƃ��厖���Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B7�����ɂ͂��Ђ�����ڎw���Ă��������A���������ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�k�C���V���F�Ō�̐錾�ƌ������̂��ǂ������₵�Ă��ł�����ǂ��B

�i��F�lj��̂�����͂��T�����������B

���F��Ɏ����g�́A���܂ł��̊�������s���Ă��܂������ǁA���N�`���Ƃ����͍̂��߂Ăł��B���E�͂��̃��N�`���ɂ���āA���Ă̓�������߂��Ă��鍑���o�n�߂Ă��܂��B�ł����烏�N�`���ڎ���ŗD��ōs���Ă���Ƃ���ł���܂��B���̂��Ƃɂ���đ傫���ς�邾�낤�ƁA�����͋����M�O�������č�����Ă��܂��B

�搶����낵���ł����B

������1�`2�J���͍ł��d�v�ȎR���1��

���g�F���������ł��̂ŁA���A��������̂��w��������܂����̂ŁB���͍���A���������ɑ��ċً}���Ԑ錾�o����Ƃ���������A�����̐��Ƃ̂ق��ɏo���ꂽ�킯�ł����ǁA�������͂���Ɏ^���������܂����B���̗��R�͑傫�������āA���́A�w�i�Ƃ����܂����A4�������Ǝv���܂��B

1�ڂ́A���ꂩ��̂���7���A8���A����1�`2�J���Ƃ����̂́A���́A���܂�1�N���ȏ�ɂ킽���čs���������̃R���i��A���g�݂̒��ŁA�ł��d�v�ȎR���1���Ǝv���܂��B���ꂪ1�ł��ˁB���ꂩ��A����������������������悤�ɁA���A�������̋����Ǝv����f���^���̒u������肪���������ɐi��ł���Ƃ������Ƃ�����܂��B

���ꂩ�烏�N�`�����������Ɍ��ʂ��A����҂𒆐S�ɏo�Ă��Ă���܂�����ǂ��A1�����A�����̌��O�A���Ȃ��ً}���Ԑ錾�o����̂��������Ǝv����1�̑傫�ȗ��R�́A���͍���҂̏d�lj��Ƃ����͔̂�r�I�A���A���N�`���̂������ŏ����}�����Ă��܂����A���͂���A�����炭�f���^���̉e�����Ǝv���܂����A40��A50��̔�r�I�Ⴂ�N��w�̏d�lj��A���ꂩ����@����A���ۂɐl�H�ċz����g���悤�Ȑl���A���܂ł̑�3�g�A��4�g�ɂ͌����Ȃ��������Ƃ�����܂��B

�]���č���́A����������������悤�ɁA���Ԃ́A������Ō�̂Ƃ������ƂɊ��҂��܂��B���ꂩ�牽�����邩������܂��ǁA���N�`��������i��ł��܂��̂ŁA���̑O�ɁA����1�`2�J���̊ԂɁA���Ƃ��Ă�����40��A50��́A���ꂪ���Ȃ�X�s�[�h�������ӂ��ɁA���@���Ґ��A�d�ǎҐ��������Ă��܂��̂ŁA���̊��ԂɂȂ�Ƃ����āA���ꂪ�A����������Ɋg�債�Ĉ�Â̕N���A���̂܂ܕ����Ă����Ƃ����Ȃ�W�R�������Ȃ荂���Ƃ����͔��f���Ă��܂��B���������Ӗ��ō���A���̂ق��������������f�����Ă������������Ƃɑ��āA����������ɂ��Ă͑S����v�ō��ӂ����Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B

�i��F����ł͑����܂��āA�Y�o�V���A���{����A�ǂ����B

�����ϋq�ł��ܗւ̈Ӌ`�͂���̂�

�Y�o�V���F�Y�o�V���̐��{�ł��B��낵�����肢�������܂��B�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ��Ă��f���������܂��B�����͂���܂ŁA�ً}���Ԑ錾�����߂����Ζ��ϋq�������Ȃ��Ƃ������l����������Ă��܂����B��قǁA�����A�`�������ŃI�����s�b�N�̈Ӌ`�ɂ��āA���E��1�ɂȂ�邱�ƁA�l�ނ̓w�͂Ɖp�m�ɂ���āA�R���i�����z�����邱�ƂM����Ƃ����ӂ��ɂ�����������Ǝv����ł�����ǂ��A���ϋq�ł������Ƃ��Ă����������Ӌ`�Ƃ����̂͂���Ƃ����ӂ��ɂ��l���ł��傤���B

�����܂��āA7�J����ɂȂ�܂�����ǂ��A���N2���ɂ͒����̖k���œ~�̃I�����s�b�N���J�Â���܂��B�����炭�������{�́A�����̐����V�X�e�����R���i�ɏ��������ł���Ƃ����ӂ��Ȑ�`�������Ƃ��ăI�����s�b�N�𗘗p����Ƃ������Ƃ��l������Ǝv���܂�����ǂ��A���̑O�Ɏ��R��`���Ƃł�����{���I�����s�b�N���J�Â���Ƃ������Ƃ��ǂ̂悤�ȃ��b�Z�[�W�����Ƃ����ӂ��ɑ����͂��l���ɂȂ�܂��ł��傤���B��낵�����肢���܂��B

���F�܂��������̈Ӌ`�ɂ���2�\���グ�����Ǝv���܂��B��͂�1�ڂ͐V�^�R���i�̒��ł̈��S�E���S�ȑ��̎����A�܂��ɐl�ނ�����ɒ��ʂ��钆�ɂ����āA�������炱�����E��1�ɂȂ��A�͂����킹�Ă��̓�ǂ����z���Ă���A�����������Ƃ���͂萢�E�ɔ��M���邢���@��Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

�����2�ڂ͂�͂�p�������s�b�N�ł��B64�N�̓����I�����s�b�N�̍ۂɁA���߂ăp�������s�b�N���Z�A�p�������s�b�N�Ƃ������̂����̂Ƃ��납��g��ꂽ�B���������Ӗ��ŗ��j�I�ȑ��ł���܂����B�����ď�Q�҂̊F����͂��̑��̒��ŎЉ�i�o�Ƃ������̂����悤�Ƃ����A1�̑傫�Ȍ_�@�ɂȂ����ƁA����A�����Ă��Ă��܂��B

�����E�ɔ��M�ł���ō��̋@��

�����������ŁA���̃R���i�̌��������ŁA��Q�̂���l���Ȃ��l���A�܂��A���N�����Ⴂ�l���A���́A���ɏ��������Ƃ��������Љ�A���̎����Ɍ����āA�܂��ɐS�̃o���A�t���[�A�����������̂���͂萢�E�ɔ��M����Ƃ������Ƃ͋ɂ߂đ厖���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

����ƁA���x�̑��Ƃ����̂́A���ꂩ��ǂ����邩�Ƃ������Ƃ�5�҉�c�Ō��߂�킯�ł�����ǂ��A���E��40���l�̐l���e���r�ł��̃I�����s�b�N�E�p�������s�b�N����������A���������Ă���܂��B���������Ӗ������ɂ����āA���̑��Ƃ����̂͐��E�ɔ��M�ł���ō��̋@��ɂȂ�A���̂悤�ɂ��v���Ă���܂��B

G7�̐�ʂ̃T�~�b�g�ɂ����āA���̐錾�ɂ����L����Ă��܂�����ǂ��A���{�����炱�����������Ƃ��ɃI�����s�b�N�E�p�������s�b�N�A������J�Âł���A�������F����F��Ƃ����A����������|���錾�̒��ɏ������܂�Ă���܂��B���������Ӗ��ɂ����ẮA�e���̊��҂ɂ��������艞������A�����������ɂ������ƁA���������ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�i��F����ł́A�����芲���ЈȊO�̕����炲����������Ǝv���܂��B���������]�������͋�������肢�������܂��B������Ŏw���������Ă��������܂��̂ŁA�}�C�N�ɂ��i�݂��������B�Ȃ�ׂ������̕��ɂ����₢���������߂ɂ��A�����1�₸�Ȍ��ɂ��肢�������Ǝv���܂��B�����͂����肢�������܂��B����ł́A���{�e���r�̎R�肳��A�ǂ����B

�������҂����������ꍇ�̐ӔC���ǂ��l����H

���{�e���r�F���{�e���r�̎R��ł��B��قǁA�����͓����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ��Ĉٗ�̑��ɂȂ�Ƃ������Ⴂ�܂����B�ً}���Ԑ錾���̊J�ÂɂȂ�܂�����ǂ��A�����͑O��̉�ŁA�������ɂ��āA�����̈��S�E���S�����̂͑����Ƃ��Ă̎��̎d���ł�����A�����ӔC�������čs���Ɩ������܂����B���������ً}���Ԑ錾���̊J�ÂƂȂ�킯�ł����A�����҂����������ꍇ�̐ӔC�ɂ��āA�����͂ǂ̂悤�ɍl���Ă��܂����B

���F�܂��A�ً}���Ԑ錾�̒��ł��ꂩ������}����킯�ł���܂��B�����������ɁA����A�ً}���Ԑ錾�̒��ɑ傫�Ȑ��ʂ��グ�Ă��Ă����̂��A��͂��ނ̒�~�ł��B���H�X�̎�ނ̒�~�A�����͑傫�Ȑ��ʂ��A���̊����g��h�~�ɂ��Ă͏グ�Ă��Ă���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�����������ŁA�܂��A���ً̋}���Ԑ錾�̒��ł���܂�����A�����������Ƃ͓��R�A��ނ͒�~�ɂȂ�܂��B�܂��A�܂h�~�[�u�̂��ꂼ��̎����̂ɂ��Ă��A���̎�s�A3���ł����A�����ȊO�́A���������Ƃ���ɂ����ꂪ�K�p�����Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�����������Ƃ̒��ŁA��͂���S�E���S�Ƃ������Ƃɂ��āA�R���i�̊����g��[�u�Ƃ������̂��܂߂āA�����������낢��ȑΉ��A���邢�͂���A�l���������Ȃ��Ȃ����Ƃ����Ă��܂�����ǂ��A����͌�ʋK�����邢�̓e�����[�N�A����͂����ԑO����O�ꂵ�čs���Ă��Ă��邱�Ƃł�����ǂ��A�����������Ƃɂ���āA���S�E���S�̑��������ł���ƁA���������ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�i��F�����܂��āA����ł͉��̗�A�V������̉��R����A�ǂ����B

���n���ō������N���Ă��邱�Ƃւ̎~�߂�

�V������F�V������̉��R�Ɛ\���܂��B��낵�����肢���܂��B�V�^�R���i�E�C���X�̃��N�`���̋����ɂ��Ă��f�����܂��B������̃t�@�C�U�[���̃��N�`�������̌��ʂ��������Ȃ����Ƃ���A�V�������ł����N�`���ڎ�̗\����ꎞ��~�����艄�������肷��s�������o�Ă��܂��B����́A����͑卬���ɂȂ��Ă���A���̌����݈Ⴂ���ƌ����������オ���Ă��܂��B�܂��A�����̊Ԃɂ����łĂ�̂��ƕs�����L�����Ă��܂��B�����̓��N�`���̐ڎ���قǂ������ς葁���i�߂����Ƃ���������Ă����܂�����ǂ��A�����������ŁA�n���ł��ꂾ���������N���Ă���Ƃ������Ƃɂ��āA�����ɂǂ̂悤�Ɏ~�߂Ă�����̂������������������B

�܂��A��قǃ��N�`���̔z���ʂ𑁊��Ɏ����Ƃ������Ⴂ�܂������A������ꍏ�����������Ăق����Ƒ����̎����̂��v���Ă���Ǝv���܂��B��̓I�ɂ����남�����ɂȂ�\��ł��傤���B��낵�����肢�������܂��B

���F�܂��A��]���鍑���̊F����ɂł�����葁�����N�`���ڎ���s���ׂ��A�S���Ń��N�`���ڎ킪�������Ă��܂��B��قǐ\���グ�܂�������ǂ��A��i���̒��ł��ł������X�s�[�h���Ƃ����Ă��܂��B

����A�\�z������y�[�X�Őڎ킪�i�ޒ��ŁA�ꕔ�̎����̂��烏�N�`��������Ȃ��ƕs���̐���������Ă���܂��B��قǐ\���グ�܂�������ǂ��A�S���ɂ���6�����܂ł�9000����̃t�@�C�U�[�̃��N�`���ɂ��ẮA���ꂼ��̐l�����Ŕz�点�Ă��������Ă��܂��B������6�������ς��̒��Őڎ킪5000�����Ă��܂�����ǂ��A����ȊO�̖�4000���ɂ��Ă͎����̂ɂ���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�����A����2��ł�����A2��̃��N�`��������Ȃ��Ɛڎ킵�Ȃ��Ƃ��A�����Ȃ���A������낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B�����������Ƃɑ��āA7���ɁA���ɉ��s���Ƃ������Ƃ��A����m�ɂ��܂��āA������8������������i��ł���Ƃ���ɂ͌X�Δz������Ƃ��A�����������Ƃ������āA�����̂Ȃ��悤�ɂ������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�����A���������܂Ŗ���130�`140����ő����Ă���A���������̒��ŊF����ɂ����́A�ڎ�����Ă��������Ă��邱�Ƃɂ͊��Ӑ\���グ�����Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

�i��F����ł̓h�����S�̎�������A�ǂ����B

���Ȃ��ܗւ����͋������̂�

�h�����S�F�A������ꂳ�܂ł��B��낵�����肢���܂��B�����܂���A�悤�₭���I�ʼn�ɎQ���ł��܂��āA���₪��Ⓑ���Ȃ�܂����A���������������B

���y�t�@���A�A�[�e�B�X�g���S�҂��ɂ��Ă���܂����uROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021�v����ނȂ����~�ƂȂ�܂����B4��ڂً̋}���Ԑ錾�ŁA�C�x���g�╶���ՁA�C�w���s�ȂǁA�w�Z�̍s���̒��~�������Ȃ�Ǝv���܂��B���ꂼ���Î҂�Q���҂��������X�N���ŏ����ɂ��邽�߂̓w�͂�i�߂Ă������ŁA�Ȃ��ܗւ����͋������̂��A�������������ȋ^���{��ɑ��đ����͂ǂ��������ɂȂ�̂ł��傤���B

�܂���N�A���ʒ�z���t��1�l10���~�̎x�������{���܂������A���͌o�ϓI�ɂ����_�I�ɂ��͂邩�Ɍ������A�����̍����͉䖝���Ă����Ǝv���܂��B�O��A���s�Ɋ|���������z�͖�13���~�Ƃ����Ă���܂����A��N�x�A�����s�̗\�Z30���~���c���Ă���܂��B�����ւ̍ēx�̎x���ɂ��āA���l�������������܂��B��낵�����肢���܂��B

���F�܂��A���w�E�̃C�x���g�ł�����ǂ��A��O���y�t�F�X�Ƃ��Ă͂܂��ɍő勉�ł����āA�Ⴂ���𒆐S�ɑ�ϊy���݂ɂ���Ă���A���������ӂ��ɏ��m���Ă��܂��B���~�ɂȂ������Ƃ͑�ώc�O�Ɏv���܂��B�����A���̃C�x���g�̊J�Ð����ɂ��ẮA�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�������͓��l�̎�舵���ł���܂��B�ً}���Ԑ錾�̉��ł͌ߌ�9���ȍ~�͖��ϋq�ł̊J�Â����肢����A���������A9���ȍ~�͂Ȃ��Ă��܂��̂ŁA���������_�ɂ��Ă͂��������������������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

����������߂���悤�ɑS�͂�������

�ł�����A���ꂩ��ǂ̂悤�ȑ̐��œ����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�����J�Â��邩�Ƃ����̂́A5�҂̕��ł��ꂩ�猈�߂���\��ł���܂��B�����A�����g���A���ً̋}���Ԑ錾���������ۂɂ́A����͖��ϋq�������Ȃ��Ƃ������Ƃ�\���グ�Ă��܂��B�����������ŁA5�҂̒��łǂ̂悤�ȑ��ɂ��邩�Ƃ������Ƃ͌��܂��Ă������낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B������ɂ���A�����̗}���ƃ��N�`���ڎ�A�S�͂Ŏ��g��ŁA1���������A���Ă̓�������߂����Ƃ��ł���悤�ɑS�͂�������̂����̎d�����Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�܂��A����10���~�̌��ł���܂����ǂ��A�R���i�̒��ő�ςȉe�����Ă�����A�����������ɂ͂��܂��܂Ȏx����A�l����⎑���J��Ȃǂ̂��̎x�����Ƃ��A���邢�͌ٗp�����̏��������Ƃ��A�����ȑ�̒��A�����ł����������R���i�Ђ̒��ŁA�������̕��ɂ͂���`�������Ƃ��đΉ�����Ƃ����̂́A����͓��R�̂��Ƃł���܂��̂ŁA���������`�ōs���Ă���܂��B

�R���i�ɂ���Ă����ȕ����e�����Ă���Ǝv���܂����ǂ��A�����������ƂŎx���������Ă������������A���������Ă���Ƃ����̂����̎���ł���܂��B

�i��F����ł͓��{�o�ϐV���A�d�c����A�ǂ����B

���o�ϑ�̕Ґ����w������l����

���{�o�ϐV���F���{�o�ϐV���̏d�c�ł��B��낵�����肢���܂��B�o�ϑ�ɂ��Ă��f���������Ǝv���܂��B����A6�T�ԂƂ����錾�́A�����̔��߂ƂȂ�܂��āA�o�ςւ̖ڔz��A���ꂪ�s���ɂȂ邩�Ǝv���܂��B�^�}���Ȃ�ł�����ǂ��A���̉Ăɂł��o�ϑ�̍��i���܂Ƃ߂�ׂ����Ƃ̐�������܂��B�����͌����ɂ����̕Ґ����w������邨�l���͂���܂��ł��傤���B�����ɃR���i�őŌ������ƌv���Ƃɂǂ��������K�v�ł���̂��B�܂��A�z�肷��K�͊��Ȃǂ������ċ����Ă������������Ǝv���܂��B

���F�܂��͐V�^�R���i�̉e�����Ă�������������������肨�x������Ƃ����̂́A���ꂪ�ŗD�悾�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B�����J��̎x�����Ƃ��ْ����ɂ��l����̎x���A���H�X�ւ̋��͋��A�����������Ƃ͑��}�ɂ���Ă��������Ƃ����ӂ��Ɏv���܂��B

���{�o�ςł���\���グ��A��N�x�̐Ŏ��A����A���\����܂�������ǂ��A�ł����������ɂȂ��Ă��܂��B����ɍ��N�x�̌o�ϐ�������3.7���ɂȂ�A�����������Z��������Ă���A���N�x����GDP�ŃR���i�O�̐��������錩�ʂ��ɂȂ邾�낤�Ƃ������ʂ�������܂��B����Ƀ��N�`���ڎ����������邱�Ƃɂ���āA�o�ςɂ��傫�ȗǂ��e�����o��Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�����������ŐV�^�R���i�������̊F����̓���̐����ɉe�����邱�Ƃɏ\���A�ڔz������Ȃ���A���R�A�����o�ςƂ������̂��A���ЂƂ�����A�傫�ȖڕW�Ɍf���Ă��܂�����A�������������o�ς�����A�����ł���悤�Ȃ��̍��ɂ������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B������ɂ���A�o�ς̏����Ȃ���Ջ@���ςɁA�����͂�������Ή�����Ƃ����A�����������ŁA��ɂ��̌o�ϑ�Ƃ����͓̂��̒��ɓ���Ȃ�����g��ł���܂��B

�i��F�����܂��āA����ł́A���ႠNHK�A��������A�ǂ����B

�����̏O�@�I�܂łɓ��t�������s���l����

NHK�FNHK�̒����Ɛ\���܂��B��낵�����肢���܂��B��̓����s�c��c���I�����āA�����}������͂��܂��܂Ȉӌ����o�Ă���킯�ł����ǂ��A�����A���̏O�c�@�I���܂łɓ��t�������s�����l���͂���܂��ł��傤���B

���F�}���ɂ����Ȑ�������Ƃ������Ƃ͎����g�����m�����Ă��܂��B�����������Ŏ��A��ɍŗD��Ƃ������Ƃ�\���グ�Ă��܂��̂́A�R���i�A�R���i����ŗD��Ɏ����g�͎��g��ł��������ƁA���������ӂ��Ɏv���Ă��܂��B����Ɠ����Ɏ����g�̔C���A���قƂ��Ă̔C���A����ɂ܂������ƂƂ��Ă̏O�c�@�̔C���A�����������Ƃ����R�A�ԋ߂ɗ���킯�ł���܂�����A���������S�̂��l���Ȃ��琭��Ƃ��Ă��܂��܂Ȃ��Ƃ����点�Ȃ�����g��ł��������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă���܂��B

�i��F����ł͍Ăщ��̗�A���ႠTribunnews�̃X�V������A�ǂ����B

��VIP�W�҂ɂ��K�p�����̂�

Tribunnews�F��낵�����肢���܂��B�C���h�l�V�A��Tribunnews�̃X�V���Ɛ\���܂��B����6������V�������ۑ�ɌW��V���ȑ[�u�����肳��܂����B�Ⴆ�C���h�l�V�A�̏ꍇ��10���ԁA���u�̕K�v������܂��B���̖@���͌ܗւ̊W�Ҋ܂߂āAVIP�W�҂��K�p����܂��ł��傤���B���ꂩ��A���ɂ́AVIP�W�҂͊C�O���炾���������J������\��ł��傤���B��낵�����肢���܂��B

���F�܂��A�C�O������{�ɗ���I�����W�҂ɂ��ẮA�����O��2��A�������Ɍ������s���A������3���Ԃ͖����A���������{�A�I��͂��̌�������A���������{���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B����Ƀf���^���Ȃǂ̗��s���āA�C���h�l�V�A�Ȃǂ���̈�ʂ̓����҂ɑ��ẮA�������܂����悤�ɁA���ۑ�������Ă��܂��B�����������Ƃ܂��āA�����̍�����̑I��Ȃ�тɊW�҂́A�����O7���Ԃ���ѓ�����3���Ԃ͖����A�������s���A�`�[���ȊO�̕��ƐڐG���s��Ȃ��Ƃ������[�����V���ɓ�������܂����B���������������[�u���̂��Ă��邱�Ƃ�O��ɁA�ܗ֊W�҂̕��ɂ͈�ʂ̓����҂Ƃ͕ʂ̃��[����K�p���Ă���܂��B�����������S�E���S�̑��������ł���悤�A���ۑ�������������Ă��������A���̂悤�Ɏv���܂��B

�i��F����ł̓W���p���^�C���Y�A���R����B

�����哝�̂Ɠ��؎�]��k���s���l����

�W���p���^�C���Y�F�W���p���^�C���Y�̐��R�ł��B�����ɂ��f�����܂��B�؍��̕��ݓБ哝�̂��ܗւɍ��킹�K������ӌ����ƈꕔ�ŕ���Ă��܂����A�����Ƃ��ĕ��哝�̂Ɠ��؎�]��k���s�������Ƃ������l���ł��傤���B�܂��A�s���̂ł���Ȃ�炩�̑O����������߂�̂ł��傤���B

���F�܂��J��ւ̊؍�����̏o�Ȏ҂ɂ��Ă͂܂����肵�Ă��Ȃ��ƁA���������ӂ��ɏ��m���Ă��܂��B���̏�Ő\���グ��A���݂̓��؊W���Ă����̂͂܂��ɋ����N�����o�g�̘J���Җ��A���邢�͈Ԉ��w���Ȃǂɂ���Ĕ��Ɍ������ɂ���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B���ؗ����̂����������Ă��������邽�߂ɂ́A��͂�؍����ӔC�������đΉ����Ă����A���̂��Ƃ��d�v���Ǝv���܂��B���������؍����ɓK�ȑΉ����������߂Ă����Ƃ�������ɕς��͂���܂���B�����A���̏�ŖK�������ꍇ�́A�O����A���J�ɑΉ�����Ƃ������Ƃ́A�����͓��R�̂��Ƃ��Ƃ����ӂ��ɔF�������Ă��܂��B

�i��F����ł͋����ʐM�A�g�Y����A�ǂ����B

���ǂ��Ȃ�Έ��S�E���S�ȑ��ƌ�����̂�

�����ʐM�F�����ʐM�̋g�Y�ł��B��낵�����肢���܂��B�����ܗցA�p�������s�b�N�ɂ��ďd�˂Ă��������܂��B��قǑ����͈��S�E���S�ȑ��𐬌������Ƃ̌��ӂ�\������܂����B���̓������A�ǂ̂悤�ȏ���������A���̈��S�E���S�ȑ����ł����ƌ�����̂ł��傤���B���̋�̓I�Ȕ��f��ɂ��đ����̔F�������������܂��B

���F�܂��A���S�E���S�ȑ��̎����Ɍ����āA�I�����W�҂̓O�ꂵ��������s���Ǘ��A�����������Ƃ��s�����Ƃɂ���āA�E�C���X�̍����ւ̗������A�܂��͖h�������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă܂��B����ɂ���đI�肪���S���đ��ɎQ���ł���悤�ɁA��������I�����W�҂ɂ���āA�����̊����ɉe�����y�ԁA�����������Ƃ��Ȃ��悤�ɁA�����͂������肵�����Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

����ɍ���̑��l���������N���������g��ɂȂ���A�����������Ƃ͐�Δ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����悤�Ɏv���Ă��܂��B��قǐ\���グ�܂������ǁA����A1�N�ȏ�O����A�Ⴆ�Ύ�s���̗�����1000�~�グ�邾�Ƃ��A���̌�ʂ̋K���A���邢�͂���A�D�������ł����ǂ��A�I�����s�b�N���Ԓ��̒��݁A�ڊ݂ł����A�����������Ƃɑ��Ă̑Ή��Ƃ��A�����ăe�����[�N�ɂ��Ă��I�����s�b�N�Ƃ����A���ꂾ����邤���́A����͏������Đi�߂Ă܂�����A���������ڂŃe�����[�N�A��ʗʂ̋K���A���̂Ƃ��̐l���Ƃ����̂͌��݂����ɂ߂ė}�����Ă���A�����������ʂ��̒��ōs�����ƂɂȂ��Ă���܂��B�ł�����A�����������ł����������X�N���N������Ȃ������ƁA�����g���j�~�������A�����������ʂƂ����̂͑厖���Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�i��F����ł́A�ł́A���W�I���{�̈ɓ�����A�������ł��傤���B

��������65�Έȉ��̐ڎ��]�҂ɐڎ킷��l����

���W�I���{�F���W�I���{�̈ɓ��ł��B�����ɂ��q�˂��܂��B��قǂ������������������Ă�������܂��悤�ɁA���N�`���̉��������A�����ł�����҂̊����҂����Ȃ��Ƃ������Ƃ̓��N�`���̌��ʂ��Ǝv���܂��B�����ł��q�˂�������ł�����ǂ��A�Ⴆ���A����͓����ւً̋}���Ԃł��̂ŁA����65�Έȉ���50��A40��A30��̕��X�ɑ��āA�����̊e�����̂ɕ��U����Ă���A���邢�͊m�ۂ���Ă��郏�N�`�����A�Ⴆ�Ή͖샏�N�`���S����b�ɃR���g���[�����Ă��������āA�Ⴆ���N�`���͂��邯�ǐڎ��]�҂����Ȃ������̂�����킯�ł��ˁB�����������̂�Ⴆ�A�����̂�������65�Έȉ��̐ڎ����]������ɐڎ킷��悤�Ȃ��l���͂������܂����B���肢���܂��B

���F�܂��A���N�`���ڎ�̊�{�ł����ǂ��A��͂��{�I�ɂ͑S���ꗥ�ōł��d�lj�����Ƃ�����65�Έȏ�ɂ�蒆�S�ɂ��ׂ��B����͉�̔��g�搶����A�����������Ƃ���̂��w�E�̒��ŁA65�Έȏ�̕���2���D�������悤�ɂƂ����A����͑S���̊e�s���{���ɂ��肢�������Ă��������Ă��܂��B�����āA���������܂�1��ڂ�65�Έȏ�̕��Őڎ킵������71���܂ō��A�Ȃ��Ă܂��B2��ł�������40���ł��B

��������������ɂ�āA�S����1741�s���������ł����ǂ��A�����������ō���҂̊F�����7�������ς��őł��Ă���������B���������\��ō��A�����ɐi��ł܂��B�܂�����҂��ŗD��B���̒��Œn���̂��̂�s��ɂƁA����A�s��̎����̂̎������Ă�����������āA�V�����ŕ���Ă܂����ǂ��A�܂��͂����͑S���ꗥ��65�Έȏ�̕��͂��肢�����āA���ƁA��͂�ǂ����Ă������Ƃ���s�s�����犴�����X�N���n���͑����ł�����A�����������ŐE��ڎ�A�܂��͑�w�ł̐ڎ�A�����������Ƃ����ǂ��l���āA���A�ڎ킳���Ă��������Ă���Ƃ������Ƃł���܂��B

���A�����̒��ł��A�������ł�64�Έȉ��̐l�ɐڎ팔�����Ă�Ƃ��������܂���ŁA���������Ƃ���ɂ��ẮA���q���̐ڎ���ł��t�������Ă܂���ŁA���������Ƃ���ŗ��Ă��������āA�i�߂Ă���������Ƃ����ӂ��ɁA�ڎ킵�Ă���������Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�i��F����ł̓e���r�����A������A�ǂ����B

���A�X�g���[�l�J����I�����ɓ����l����

�e���r�����F�e���r�����A���ł��B��قǂ����b����܂������A�����̂Ń��N�`���̗\��̃L�����Z���Ȃǂ��������ł���܂��B�����������ԂɑΏ����邽�߂ɁA���݁A�����ł͔F����Ă�����̂̐ڎ킪�n�܂��Ă��Ȃ��A�X�g���[�l�J���̃��N�`���������Őڎ킷�邱�Ƃɂ��āA�����I�����ɓ����l���͂���܂��ł��傤���B

���F�A�X�g���[�l�J�Ђ̃��N�`����Վ��ڎ�Ŏg�p���邱�Ƃɂ��āA���J�Ȃ̐R�c��ɂ����āA���O���ɂ�����Ȃǂ܂��Ȃ���A�킪���ɂ����Ă̗��p�A���̏ɂ��Č�������Ă���Ƃ���ł����āA�܂����_�͏o�ĂȂ��Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�����������Ƃɂ��c�_�̓����𒍎����Ȃ���A�܂���9���܂łɑS�����̃��N�`�����t�@�C�U�[�ƃ��f���i�A�����ɂ��Ă�2��2000���p�ӂ��Ă܂��̂ŁA�����ō��A�i�߂Ă��Ă��܂��̂ŁA�����ł܂��A�����͎g�����Ă��������A���̂悤�Ɏv���Ă���܂��B

���ƁA������ɂ��낻���������ŁA�A�X�g���[�l�J�ɂ��ẮA���J�Ȃ̐R�c��Ƃ�����ł����B�����������ł̌��_���钆�ōl���Ă��������Ǝv���܂��B�C�O�ɂ���Ă�60�Έȏ�Ƃ����낢��ȏ�����悤�ł�����A�����������Ƃ����J�Ȃ̒��ł���������A�C�O�̏����W�߂钆�ō��A���ꂩ��R�c���邱�Ƃ��낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�i��F����ł͑�ϋ��k�ł����A����2��Ƃ����Ă��������܂��B����ł́A�����V���̏��R����A�ǂ����B

�������̉��ɂ��Ă͂ǂ��l���Ă���̂�

�����V���F�����V���̏��R�ł��B��낵�����肢���܂��B�ܗւ̊ϋq���ɂ��Ďf���܂��B��قǗ��������Ă��܂��ƁA�����s�ɂ��Ă͖��ϋq�Ƃ��������̂��l�����Ǝv���܂�����ǂ��A�����̉��ɂ��Ă͂ǂ����l���ł��傤���B�������A���̂��Ƃ�5�ҋ��c�Ō��܂�Ƃ������Ƃ͕������Ă����ł����A�����������̈��S�E���S�ɐӔC�����ƌ����Ă���ȏ�A�����̂��l�����������m�肽���Ǝv���Ă���Ǝv���܂��B�����Ƃ��Ă̕��j�������ł��������邱�Ƃ͂ł��܂���ł��傤���B

���F�܂��A����܂Ŏ��A�\���グ�Ă��܂������ǂ��A�ً}���Ԑ錾�ɂȂ�A���ϋq������͎����Ȃ��A�����������Ƃ�\���グ�Ă܂��B�����������Ŋϋq�̈����ɂ��ẮA���A5�ҋ��c�A���ꂩ��ł����B�s���āA���������o�����Ƃ����悤�Ɏv���܂��B�����A�ً}���Ԑ錾�A�܂h�~�̂Ƃ��̃��[��������܂��B�����̃��[���ɍ������`�̒��Ō��߂��Ă����낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B�ً}���Ԑ錾�ł�5000�l�Ƃ��A�����������[������Ă܂�����A�����������Ō��߂Ă������낤�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B

�i��F����ł͍Ō�ɍ��ۃ��f�B�A����A�A���u�j���[�X�̃A�Y�n������A�ǂ����B

�����y���Չ���Ɏ��g��ł���

�A���u�j���[�X�E�W���p���F(�p��)�B��T�̔M�C�ł̓y���ЊQ�̂悤�ɁA�C��ϓ���������A�܂��A�l�I�v�����厩�R�ЊQ�ɂȂ���܂����B�������͂���܂ł��n��̊������ƃC���t���������d�������Ă����܂������A����A�ǂ̂悤�ȃ_�C�V�R�E�n�A�I�l�K�C�A�I�J���A�����܂���A�s�������ł��傤���B���肪�Ƃ��B

���F�ߔN�͍ЊQ���p�������A���r�����钆�ŁA���{�Ƃ��Ă͍��y���Չ��A�����ɂ���������g��ł���܂��B�����������ŁA�����͐삾�Ƃ��V���r�̐������Ƃ��A�܂��C���t���̘V�����A�����������Ƃ��A�h�ЁE���Ђɑ��Đ��{�������č��y���Չ���ɂ���������g��ł���Ƃ���ł���܂��B�����Ēn���̊������Ƃ������ŁA�����g�͂�͂�ό��A�_�ƁA�����������̂𒆐S�ɒn���̏����������グ�Ă��������A���������Ƃ���Ɏ��g��ł���Ƃ���ł���܂��B�����������Ă��������Ǝv���܂��B

�i��F����ł́A���������肳��Ă��������Ă���܂��F���܂ɂ�����܂��Ă͑�ϋ��k�ł������܂�����ǂ��A���̂���1������[���ł����肢�����������Ǝv���܂��B����A�𑍗���菑�ʂɂĂ��Ԃ������Ă��������ƂƂ��ɁA�z�[���y�[�W�Ō��J�������Ă��������܂��B�ǂ����������Ƃ����͂���낵�����肢�������܂��B����ł́A�ȏ�������܂��Ė{���̋L�҉���I�������Ă��������܂��B�����͂��肪�Ƃ��������܂����B�@ |

����� �錾�͗\�h�I�[�u�̂��� �ܗցE�p���J�Â̈Ӌ`���� �@7/8

�����s��4��ڂً̋}���Ԑ錾���o���ƌ��肵�����Ƃ��āA��������b�͋L�҉���A��������S���ւ̊����g���h�����߂ɐ����ŗ\�h�I�[�u���u���邽�߂��Ɛ������A���������߂܂����B�܂������I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ��āA�u�l�ނ̓w�͂Ɖp�m�ɂ���ē�ǂ����z���Ă����邱�Ƃ𓌋����甭�M�������v�ƊJ�Â̈Ӌ`���������܂����B

���̒��Ő�������b�́A�����s��4��ڂƂȂ�ً}���Ԑ錾���o���ƌ��肵�����Ƃɂ��āA�u�����̊����g��͑S���ɍL���肤����̂��B�����ōēx�A�������N�_�Ƃ��銴���g����N�������Ƃ́A��ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ǝw�E���܂����B

���̂����ŁA�u�����ŗ\�h�I�[�u���u���A�����s�ɋً}���Ԑ錾�����ЂƂ��є��o���锻�f�������B���N�`���̌��ʂ�����ɖ��炩�ɂȂ�A�a���̏Ȃǂɉ��P��������ꍇ�ɂ́A�O�|���ʼn������邱�Ƃ����f����v�Əq�ׂ܂����B

�����āA�u�O��̐錾���������Ă���3�T�ԂōĂѐ錾�Ɏ���A�����̊F�l�ɁA���܂��܂ȕ��S�������邱�Ƃ͑�ϐ\����Ȃ��v�����B���̊��Ԃ����z���āA���S�̓����K�����߂��Ƃ������ӂŎ��g��ł����v�Əq�ׁA���������߂܂����B

�܂����N�`���ڎ�ɂ��āA��s���Đڎ킪�i�߂�ꂽ���X�ł́A1��ڎ킵���l�̊������l����4���ɒB���������肩�犴���҂̌����X�������m�ɂȂ����Ƃ����w�E������Ƃ��������ŁA�u���̃y�[�X�Ői�߂������ɂ͊�]���鍂��҂�2��̐ڎ�͊������A1�x�ł��ڎ킵���l�̐��͑S������4���ɒB���錩�ʂ����v�Əq�ׂ܂����B

�����āA�S���̎����̂ɂ́A�挎�܂ł�9000���̃t�@�C�U�[�̃��N�`�����z������A���̂���4000���ɂƂȂ��Ă��邱�Ƃ������܂��Ƃ��āA�ɂ����킹�Ċ��p����A���120������x�̃y�[�X�Őڎ�𑱂��邱�Ƃ��\���Ɛ������܂����B

���̂����ŁA�ڎ킪�i�ގs�����ɑ����z���ł���悤�������A�z���ʂ𑁊��Ɏ����ق��A��Ƃ��w�Ȃǂ̐ڎ���\���̐����𑬂₩�ɍs���A�Ή����Ă����l���������܂����B

����A�����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�ɂ��Đ�������b�́A�ً}���Ԑ錾�̂��Ƃł̈ٗ�̊J�ÂƂȂ�Ǝw�E���A�u����܂ŁA�ً}���Ԑ錾�ƂȂ�Ζ��ϋq�������Ȃ��Ɛ\���グ�Ă����v�Əq�ׂ������ŁA���̂��ƊJ�����g�D�ψ���A�����s�AIOC�����ۃI�����s�b�N�ψ���ȂǂƂ�5�҉�k�ɂ����āA�ϋq�̎�舵�������߂���Ɛ������܂����B

�����āu�V�^�R���i�Ƃ����傫�ȍ���ɒ��ʂ��鍡�����炱���A���E����ɂȂ�邱�ƁA�����Đl�ނ̓w�͂Ɖp�m�ɂ���ē�ǂ����z���Ă����邱�Ƃ𓌋����甭�M�������B���S�E���S�ȑ��𐬌������A��������q�ǂ������ɖ��Ɗ�]��^����A���j�Ɏc����������������v�Əq�ׂāA�J�Â̈Ӌ`���������܂����B

����A�u�ǂ̂悤�ȏ���������A���S�E���S�ȓ������J�Âł����ƌ�����̂��v�Ǝ��₳�ꂽ�̂ɑ��u�������l���������N�����A�����g��ɂȂ��邱�Ƃ́A��Δ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�E�C���X�ɐN�����ꂸ�A�����g���j�~�����Ƃ������ʂ͑厖���v�Əq�ׂ܂����B

�܂��A�؍��̃����E�W�F�C��(���ݓ�)�哝�̂��������ɍ��킹�ē��{��K�ꂽ�ꍇ�A��]��k���s���l���͂��邩�Ɩ��ꂽ�̂ɑ��āA�J��ւ̊؍�����̏o�Ȏ҂͂܂����肵�Ă��Ȃ��Ƃ��������Łu�哝�̂����{��K���ꍇ�́A�O����A���J�ɑΉ����邱�Ƃ͓��R�̂��Ƃ��ƔF�����Ă���v�Əq�ׂ܂����B

��4��ڂً̋}���Ԑ錾 �����s�̑[�u���e �{�ݕʁ@7/8

4��ڂً̋}���Ԑ錾�̊��Ԓ��ɓ����s���s���u�ً}���ԑ[�u�v�ɂ��Ă܂Ƃ߂܂����B

����J���I�P�ݔ������u�V���{�݁v�ɂ́A�@���Ɋ�Â��ċx�Ɨv�����s���܂��B���Ȃ��ꍇ�͊�����h������s���悤�v������ƂƂ��ɁA�ߌ�8���܂ʼnc�Ǝ��Ԃ�Z�k����悤�v�����܂��B�ΏۂɂȂ�̂̓L���o���[�A�i�C�g�N���u�A�_���X�z�[���A�X�i�b�N�A�o�[�A�p�u�Ȃǂł��B

�܂��A����J���I�P�ݔ������u���H�X�v�ɂ��A��z��e�C�N�A�E�g�̃T�[�r�X�͏����āA�@���Ɋ�Â��ċx�Ɨv�����s���܂��B���Ȃ��ꍇ�͊�����h������s���悤�v������ƂƂ��ɁA��z��e�C�N�A�E�g�̃T�[�r�X�͏����āA�ߌ�8���܂ʼnc�Ǝ��Ԃ�Z�k����悤�v�����܂��B�ΏۂɂȂ�̂͋��������܂ވ��H�X�A�i���X�Ȃǂł��B

����J���I�P�ݔ������u��������v�ɂ́A�@���Ɋ�Â��ċx�Ƃ�v�����܂��B���Ȃ��ꍇ�͉c�Ǝ��Ԃ��ߌ�8���܂łɒZ�k����悤�v�����܂��B�J�Î��Ԃɂ��Ă͍ő��1���Ԕ��Ƃ��A���e�l���ɂ��Ă�50�l�܂��͒����50���̏������ق��ɂ���悤�A�s�Ǝ��ɋ��͂��˗����܂��B

�u����v��u�����فv�A�u�^���{�݁v�Ȃǂ́A�@���Ɋ�Â��āA�l���̏����5000�l�ŁA�����50���ȓ��Ƃ���悤�v�����܂��B�C�x���g���J�Â���ꍇ�͉c�Ǝ��Ԃ��ߌ�9���܂łɂ���悤�v�����܂��B

�C�x���g�J�ÈȊO�̏ꍇ�́A���ʐς̍��v��1000�������[�g������{�݂͌ߌ�8���܂łɂ���悤�@���Ɋ�Â��ėv�����A1000�������[�g���ȉ��̎{�݂ɂ͓s�Ǝ��Ɍߌ�8���܂ł̎��Z�ւ̋��͂��˗����܂��B�܂��A������h������s���悤�v������ق��A���ƃJ���I�P�ݔ��̒̎��l��A���p�҂ɂ����̎������݂�F�߂Ȃ����Ƃ��v�����܂��B