「デフレ」は悪者ですか

またぞろ 政治屋さんたちが

「デフレからの脱却」と わめき始めました

経済音痴の極みです

日本の経済・産業構造の変質に 真正面から取り組んでください

目前の少子高齢化 国力の拡大はありません

デフレ下の充実の社会文化を創りましょう

2012/9

- 2014/12

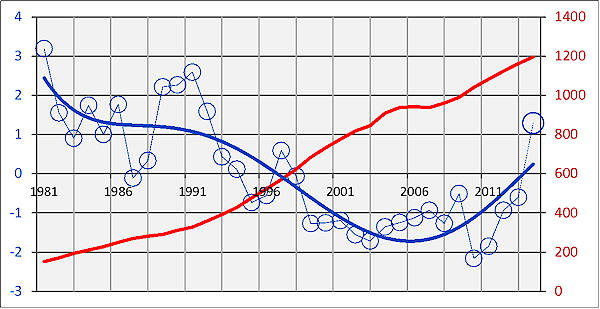

GDPデフレーター対前年増加率 [%] / 国家の債務残高の推移 [兆]

(2014年は期待値)

●デフレは悪か?

デフレとはデフレーション(deflation 「収縮」と言う意味)の略で、「物価の持続的下落」を意味します。物価とは、いろいろな物の価格の平均値です。ですから、デフレとは、いろいろな物の価格が全体として平均的に下がっていることを意味します。

すると、デフレになって、いろいろな物の価格が下落するのだから、私たちにとっては、物が安く買えるのでハッピーになれるはずです。にもかかわらず、「日本経済はデフレで大変だ!」と大騒ぎしているのはなぜでしょう?それを理解するには、まず、「デフレとなる原因には2種類あり、良いデフレと悪いデフレがある」ことを知る必要があります。

価格は需要(買いたい量)と供給(売りたい量)によって決まりますが(詳しくは「物の値段の決まり方と役割」へ)、いろいろな物の価格が下がりデフレとなる原因のひとつに不景気(不況)があります。不景気になれば、人々の所得が減りますから需要量も減少します。すると、市場では物が売れ残りますから、価格はどんどん下がっていきます。このようにして、デフレになっていったのが現在の日本です。不景気で人々が物を買わなくなったことが原因で物価が下がるので、経済は大変厳しい状態なのです。

しかも、このようなデフレの場合には、「デフレ・スパイラル」という最悪の状況に陥る恐れもあるのです。「スパイラル」とは「螺旋(らせん)」を意味し、ここでは「ぐるぐる循環すること」を指します。ですから、「デフレ・スパイラル」とは「デフレがさらなるデフレを呼び込んでしまう悪循環」という意味になります。

「デフレ・スパイラル」とは、以下のような悪循環をいいます。

不景気で需要が落ち込む → 物価が下落(デフレ) → 企業は価格が下がり収入が減る(減収)が、賃金はあまり下げられないので利益が減り(減益)、減収減益という最悪の状況に陥る → 企業はリストラを行い工場閉鎖、人員削減 → さらに不景気になり需要が一段と落ち込む → 物価がさらに下落(さらなるデフレへ)…・・と、デフレがデフレを呼び、不景気が一層深刻になってしまうことです。

日本では、1998年にデフレ・スパイラルに陥るのではないかと懸念されていましたが、1999年に景気の悪化が収まり、デフレ・スパイラルという最悪の状況は避けられたと言われています。

以上が、いわゆる「悪いデフレ」です。これに対し、「良いデフレ」もあります。それは、需要と供給のうち供給側(売る側)の努力で物価が下がることです。企業の努力でコスト(生産費)が低くなり、供給側(売る側)が安く売れるようになり物価が下落することです。この場合には、不景気で需要が減少したわけではありませんから、物価の下落により人々はより多くのものを買うようになり、需要は増加し経済は活発になり景気は良くなっていきます。

現在の日本でも、半額ハンバーガーのように、企業のコスト削減による「良い価格低下」が全体の物価を低下させている面もあります。しかし、日本の物価下落は主に不景気による需要の減少によるものなので、全体としては、現在の日本のデフレは「悪いデフレ」だということになるのです。 |

●GDPデフレーター(GDP deflator)

ある国(または地域)の名目国内総生産(GDP)から実質GDPを算出するために用いられる物価指数である。名目GDPは、すべての商品・サービスに対しその年の生産数量に市場価格を掛けて算出した金額をすべて合計したもの(物価変動の影響を含む)。実質GDPとは、名目GDPから物価変動の影響を除いたものを指す(生産数量の増減にのみ反映)。消費者物価指数が国内で消費される商品・サービスの価格の変化を示すものであるのに対し、GDPデフレーターは国内の企業の利益や労働者の賃金など所得の変化を示す指数であると考えられる。

名目GDPを実質GDPで割ったものをGDPデフレーターと呼ぶ。

名目GDPと実質GDPはそれぞれインフレの調整を行っていないGDPと行ったGDPであるから、その比にあたるGDPデフレーターは、インフレの程度を表す物価指数であると解釈できる。従ってGDPデフレーターがプラスであればインフレーション、マイナスであればデフレーションとみなせる。

GDPデフレーターが消費者物価指数や企業物価指数など他の物価指数と著しく異なる点は、GDPデフレーターは輸入物価の上昇による影響を控除した「国内」の物価水準を表しているという点である。このため、原油価格の上昇など輸入物価が上昇して国内のガソリン価格が上昇するというような場合には、消費者物価指数や企業物価指数が上昇しているにもかかわらず、GDPデフレーターが下落をするということがしばしば起こる。しかしこれは「国内」の市場のデフレやインフレを考える際には極めて正常なことである。

消費者物価指数は家計の消費支出のみを対象とし、企業物価指数は企業間で取引される商品だけを対象としているなど、消費者物価指数や企業物価指数は、経済活動の一部だけを対象とした物価指数である。これに対してGDPデフレーターは経済活動全般を対象とした総合的な物価指数であるが、輸入物価が上昇すると下落し、逆に輸入物価が下落すると上昇するという、直感と異なる動きをすることがある。

このため1990年代末から2000年代初頭にかけて、日本経済で物価の下落が続くデフレーションが続いているのかどうかを判断する際に、GDPデフレーターを使うことが適切であるかどうかについては見解が分かれた。下落が続いていた消費者物価は2005年にはいると下落幅が縮小し、10月には消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)の前年同月比はゼロとなって、11月以降はプラスが続いた。しかし消費者物価の上昇には原油価格の上昇による影響がかなりあったため、GDPデフレーターは前年比で1%以上の下落が続いていた。しかしこれは、コアコア消費者物価(エネルギー、生鮮食料品を除いた消費者物価指数)の変動を考えていないからである。単なる消費者物価指数では「国内」の需給によるデフレ・インフレを判断できない。量的緩和政策の解除時期を巡って政府と早期解除を望む日本銀行の間で議論が起こり、政府はGDPデフレーターの動きにも配慮すべきであるとして、量的緩和政策の解除に対しては慎重な姿勢をみせた。

●

最近、物価動向の要因をみるための指標として、いわゆる「コア」指数、あるいは、いわゆる「コアコア」指数という指標が注目されることがある。しかし、これらは、公表された指標または利用者において加工計算した指標に対する通称であり、正式な名称ではない。物価の基調をみるための指標として、「総合」から天候に左右されて振れの大きい「生鮮食品」を除く総合指数を「コア」指数と呼ぶ場合がある。また、アメリカ等諸外国で重視されている指標と同様のものとして、「総合」から「食料(酒類を除く)及びエネルギー」を除く総合指数があり、それを「米国型コア」指数、または「コアコア」指数と呼ぶ場合がある。 |

|