結論を急げば これから2016年まで温暖化は停滞する

ただし2009年は黒点活動の影響で暖冬猛暑になる

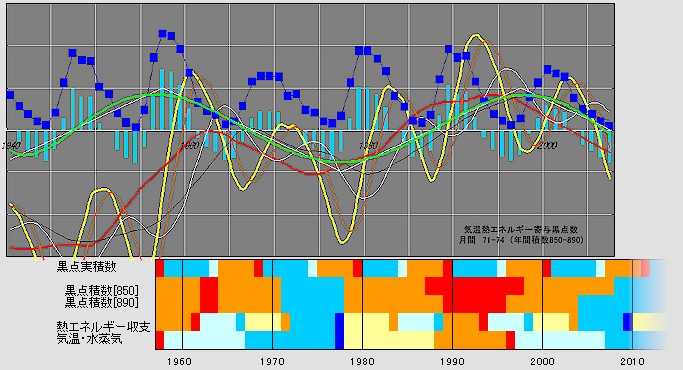

▬仮説1/黒点積数[850]での気温変化傾向(11年単位の移動平均)

▬仮説2/3周期での地球熱エネルギーの収支傾向

▬仮説3/日本近海で気温・水蒸気の平年値差の変化傾向

■黒点実積数■黒点実積数と黒点積数[850]の差

|

|

|

■地球温暖化問題の経済分析・人為的温暖化説の破綻 |

|

|

中期的には黒点活動の影響から 結論を急げば これから2016年まで温暖化は停滞する ただし2009年は黒点活動の影響で暖冬猛暑になる |

|

|

|

|

■1940年以降の太陽黒点の増減と仮説周期

▬仮説1/黒点積数[850]での気温変化傾向(11年単位の移動平均) ▬仮説2/3周期での地球熱エネルギーの収支傾向 ▬仮説3/日本近海で気温・水蒸気の平年値差の変化傾向 ■黒点実積数■黒点実積数と黒点積数[850]の差 |

|

|

|

|

■仮説1 黒点数がある個数以上になると地球への熱エネルギー供給効果となる 持続的な熱エネルギーとなる黒点数の境界は月間71-74個である 単純にこれを合計して年間の黒点積数[850-890]とする |

|

|

|

|

■仮説2 黒点周期を11年とするとき(直近で10.7年である) 3周期(32年)で地球に蓄積された熱エネルギーの補給放出が繰り返されている 直近の谷は1977年 山は1993年 |

|

|

|

|

■仮説3 日本近海で気温・水蒸気が同時に増減する周期がある 黒点4周期が1周期(40年)となっている 直近の谷は1977年 山は1996年 |

|

|

|

|

■仮説4 黒点活動1周期の初期36ヶ月の月間黒点数の合計は周期期間中の総数に比例する 総数はその3.33倍である |

|

|

|

| 初期間黒点数合計の1/3が黒点積数850-890の間にあれば■仮説2は正常に繰返される | |

|

|

|

黒点積数850-890より小さければ■仮説2は低減傾向が加味され繰返される 2007年からの黒点活動はこのグループ傾向だ |

|

|

|

| 黒点積数850-890より大きければ■仮説2は漸増傾向が加味され繰返される | |

|

|

|

■雑説 黒点個々の見かけ上の寿命は3-4年だ |

|

|

|

|

仮説3の

日本近海で気温・水蒸気が同時増減周期は 暖かい海流の3月-9月期の北限上昇緯度、北限停留期間に関係 海水に蓄積された熱エネルギーの収支による相関 |

|

|

|

|

日本近海では基本的に26-30ヶ月周期での気温変動に規則性がある 北極上空気象の周期と相関か? |

|

|

|

|

2009年黒点活動で暖冬猛暑になるだろう 温暖化によるものではない 短期的な規則性のかく乱期に入るからだ |

|

|

|

|

東京の温暖化は大手町・気象台の特殊性 コンクリートの都市データは鵜呑みに出来ない |

|

|

|

|

■雑説・続き 日本近海での暖流の北限位置の周期は4-5年 直近の山は2006-2007年 |

|

|

|

|

|

|

| 太平洋の西端 日本海への暖流の流れ込みの周期 | |

■地球温暖化問題の経済分析における 将来世代の厚生評価の問題点 |

|

|

技術代替性と割引率をめぐるNordhaus、Cline、Sternの比較を事例にして ■はじめに IPCC (2007) の第4次報告書では、2100年における大気中の温室効果ガスの濃度や地球温暖化によって不可逆的な影響が生じると予測されている。そこで問題となるのは、過去から現在までの経済活動等を起因とした温室効果ガスの蓄積が、空間的に国境を超えるだけではなく、時間的にも現世代と共通の時間を有さない将来世代の厚生(Welfare)に及ぼすと予想される影響をどのように評価し、適切な対応を講じるべきかである。そこで、世代を超える地球環境問題の分析では、世代間の衡平性を確保するために将来世代の厚生に配慮した現世代の経済活動のあり方、すなわち、現世代はどのような(規範的)基準をもって行動すべきかが重要な課題となる。 この課題に関して、経済学の主流派である新古典派経済学では、金融市場で成立する長期利子率等で将来世代の経済厚生を割り引いて(現在価値に換算したうえで)評価をしたり、自然資本と人工資本の間の技術的な代替性を前提にして影響を評価したりすることによって、結果的に将来世代に比して現世代がより多くの資源の消費を合理化(正当化)する傾向が強かった。 そこで、本稿では、地球温暖化問題の経済学的分析に関して、割引率と資本間の技術的代替性の設定によって、将来世代の厚生に影響を及ぼすことを経済理論的および規範的観点から検証する。 本稿の構成は次の通りである。1.では、地球温暖化問題の特性が、温室効果ガスの累積的かつ長期にわたって地球環境に不可逆的な影響を及ぼし、経済学的に温暖化の費用と便益が世代間の厚生に対して影響が及ぶことを示す。そして、2.では、地球温暖化問題の経済的分析に関して、温暖化緩和のための費用と便益を計量的に分析した経済学者ノードハウス(Nordhaus(1994) 、同(2000))、クライン(Cline (1992) 、同(1994))、スターン(Stern (2007) )の研究を取り上げ、将来世代の費用と便益を現在価値に換算する際の割引率設定の違いに焦点を当てる。特に、三人の間で温暖化対策の結論がどのような割引の理論的背景から導かれているのかを比較、検討する。3.では、温暖化対策の割引率設定における将来世代の厚生評価の問題点を指摘する。現世代の過大な資源消費を正当化する相対的高い割引率設定に関しては、資本間の代替可能性をどのように想定するかによって、将来世代の厚生の評価が変わる可能性を分析する。最後に、地球環境の「持続可能性(Sustainability)」を実現するためには、世代間の厚生の衡平性が確保される割引率を設定することが重要であることを提示する。 |

|

|

■1. 地球温暖化の累積性と経済的影響

IPCC (2007) によると、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出は、現在の経済活動のみならず、産業革命期以降の長期にわたる活動が起因となり、累積したものである。そして、温室効果ガスの影響は、大気中に滞留する時間が超長期的であり、濃度変化に対する反応は地球の放射強制力1)によって時間的間隔が長くなるため、空間及び時間を超えて、人類の生活基盤に与える影響は「累積的」となる。これまでに累積的な温室効果ガスの影響は、国家間・地域間では異なるが、2005年の米国の大型ハリケーンや2007年のバングラディッシュのサイクロン(熱帯低気圧)を引き起こした可能性が強いとみられている。 地球温暖化問題を引き起こす温室効果ガスに関しては、世代を超えた長期的視点から検証することが必要である。温室効果ガスの排出は、すでに存在しない「過去世代」と、現存する「現世代」による選択の累積に依存しており、その選択による影響が一時的現象ではなく、長期に及ぶ。そして、温室効果ガスの累積性の影響は、先進国、開発途上国地域をはじめとした国・地域の空間的、時間的隔たりを超えて、未だ存在しない「将来世代」の自然資源や環境利用可能性を狭めたりすることを通じて、将来世代の厚生に正・負両面の影響を及ぼすとみられる2)。したがって、温室効果ガスの影響は、地球温暖化を通して「将来世代」に対する被害の増加として顕在化する傾向がある(Weiss (1989) )。よって、地球温暖化問題における温室効果ガスを緩和する対策では、地球温暖化の長期の累積的影響を考慮に入れることが検討課題となる。 そこで、京都議定書に代表されるように温暖化抑制・緩和策(以下、「温暖化対策」とする)では、累積的な温室効果ガスの影響を評価する分析手法が必要となる。温暖化対策に関しては、気候変動枠組条約第2条において「気候系に対して危険な人的干渉を及ぼすこととならない水準に温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極的な目的とする。そのような水準は、生態系が気候変動に自然に適応し、食糧の生産が脅かされず、かつ、経済開発が持続可能な態様で進行することができるような期間内に達成されるべきである」としている。つまり、温暖化対策の実施に関しては、温室効果ガス濃度の安定化が実現したとしても、一方で経済開発に制約が課せられるような多大な費用を負担する場合には目的に沿わない政策とみなされてしまうのである。このため、温暖化対策では、温室効果ガス排出によって生じる費用と便益を比較、検討することが必要となる。 温暖化対策の費用と便益を比較する経済学的手法としては、「費用便益分析(cost-benefit analysis)」を用いることができる。確かに、費用便益分析は、公共政策における意思決定と同じように、環境政策においても生態系への不確実な損害などを貨幣価値で評価することは本来困難である。しかし、費用便益分析では、環境保護や経済活動規制に要する費用を試算したり、経済活動の規制に慎重姿勢を示したりする場合の根拠として利用されてきた。一方で、温暖化対策に費用便益分析を用いる場合には、未だ存在していない将来の温暖化による損失回避の便益よりも費用負担が早く発生することから、一般的な公共政策とは費用と便益の評価において、時間的間隔が異なることを見過ごしてはならない。 したがって、地球温暖化問題は、国境を超えた影響のみならず、時間的視野が極めて長い特性をもつことから、地球温暖化の緩和のための費用負担は、地球温暖化の累積性と将来世代の経済的影響の評価において、現在のみならず、将来世代の厚生を含めた長期的な時間的間隔が必要となるのである。 |

|

|

■2. 地球温暖化の経済分析結果と割引率の設定

地球温暖化問題の特性は、温室効果ガスの累積的影響と将来世代の厚生に大きく影響が及ぶことから、長期的な温暖化の進行が説明できる。一方で、温暖化対策を導入する際に、費用と便益に時間的間隔が発生するため、長期的な費用の算出は分析者によって大きな相違がみられる。つまり、温暖化対策の推進自体をめぐっては「温度差」が見受けられることになる。その原因には、温暖化対策の異時点間の費用・便益の経済的評価が、個人もしくは社会の時間選好と相俟って、異時点間の費用と便益の発生時期が「割引率(discount rate)」の設定の違いにある。 そこで、2.では、温暖化対策の推進をめぐって「温度差」が明らかになった具体的事例として、ノードハウス、クライン、スターンの温暖化の経済学的分析の研究結果を取り上げる。 そして、三人の研究結果から温暖化問題の異時点間に発生する費用・便益の導出が、割引率の設定水準の理論的背景において異なることを検証し、割引率の設定水準によっては地球温暖化の費用と便益が将来世代の厚生に影響を及ぼすことを確認する。 |

|

|

■2. 1. ノードハウス、クライン、スターンによる温暖化対策の相違点

費用便益分析は一般的に公共政策を実施すべきかどうかを判断する際に、社会的な効果と損失を貨幣単位で推計し、効果が損失を上回れば政策を実施し、逆であれば中止するという選択に利用されている。そして、その判断が望ましいか否かの基準には経済厚生の観点から「パレート最適性」が採用されている3)。なお、費用便益分析の効果と損失が及ぶ主体は、共通の時点に存在すると仮定されている。 これに対して、温暖化対策に費用便益分析を適用する場合は、費用を負担する世代と便益を受ける世代が異なる。そのため、異時点間の「費用」と「便益」に関して、経済学的に割引率を用いてどのように評価すればよいのかといった議論から始める必要がある4)。 地球温暖化問題において現世代が負担する社会的「費用」とは、羅・林(2005)によれば、三つからなる。平均気温の上昇による異常気象、海面上昇、生態系の変化などによる影響及び感受性の損失に要する損害費用(damage cost)がある5)。そして、急速な気候変化による損害を和らげたり、あるいは回避したりするために社会経済システムの行動調整(インフラ設備、技術等)に要する適応費用(adaptation cost)と、温室効果ガスの削減と吸収源を増加させたりして、温暖化の進行度を遅らせるために要する緩和費用(mitigation cost)がある6)。これに対して、将来世代が享受する社会的「便益」とは、現世代の費用負担によって回避される将来の温暖化に伴う損失とみなすことができる。つまり、現時点において温暖化の改善策をとらなかった場合には、温暖化に伴う損害額が将来世代にとっては負(マイナス)の「便益」となる。したがって、温室効果ガスの排出抑制を目的とした温暖化対策では、「費用」を負担する現世代が、将来世代の「便益」のためにどこまで対策を推進すべきか、すなわち、温暖化対策の費用を負担するのが望ましいのかといった問題が分析の対象になる( Fankhauser (1995) )7)。 1990年代初頭から現在まで、温暖化対策の異時点間の費用便益分析に取り組んだ先駆的な経済学者には、イエール大学経済学部のウィリアム・ノードハウス(William Nordhaus)、ピーターソン国際経済研究所グローバル開発センターの主任研究員ウィリアム・クライン(William Cline) 8)、および元世界銀行チーフ・エコノミストのニコラス・スターン(Sir Nicholas Stern)の三人が代表的である。しかし、温室効果ガス排出抑制の政策判断をめぐって、三人の経済学者の間では結論が異なる。そこで、以下では三人の経済学者の間における政策判断の相違を提示した上で、その相違が異時点間の費用便益分析に設けられた割引率の理論にあることに焦点をあてて当てて検証する。 まず、ノードハウス( (1994)、同(2000))は、最適成長論を基礎とした「気候と経済に関する動学的統合モデル(DICEモデル)」を用いて分析をした。ノードハウスは、温室効果ガスの濃度や排出量の安定化目標とは切り離した上で、一人当たり消費効用の現在価値の最大化を実現する最適成長経路を温暖化対策として提示した。つまり、最適成長経路をもとにして、地球温暖化による限界費用と限界便益の均等化は、温暖化ガス排出量を市場における炭素集約的な投入量や産出量の価格の調整によって制御可能であると想定している。ノードハウスの温暖化対策のシミュレーションによると、近い将来では排出抑制割合が大きくなるに従い抑制費用が急激に上昇するため、現世代の「負担」の大きさを考えると短期的な排出抑制に費用をかけるよりも、長期継続的に排出削減効果が期待できる温室効果ガス削減の技術開発に重点を置くほうが効率的な「温暖化政策経路(climate-policy ramp)」とした9)。つまり、温暖化対策の「温暖化政策経路」とは、直接的な排出削減量規制よりも、温室効果ガス排出量に対して相対的安価な炭素税を導入することによって、企業の排出削減の技術開発が促進され、削減費用の上限が予測可能なので効率的だと説明される。それに加えて、温暖化対策における技術開発は、将来的に温室効果ガスの抑制方法だけではなく、生産効率的な削減経路であるとして将来世代の「便益」も達成可能であるという。したがって、ノードハウスは、温暖化対策が、温室効果ガス排出の価格調整と技術開発を想定した効率的な経済最適経路として望ましいと結論付けている。 ノードハウスの技術開発に依存した長期的な排出削減策に対して、クライン(Cline (1992) )は、危険回避的(より危険な状況を主観的に回避する)立場から、温暖化による損失を回避するために明確な削減量の数値目標を掲げた上で、早期の温暖化対策を推奨した。そして、現時点から温暖化対策が実行され、世界の温室効果ガスの大幅な排出削減量を社会的に正当化するために、費用便益分析を用いて、温暖化対策の限界削減費用よりも限界削減便益(限界社会的便益)が上回ることを検証した。クラインによると、温室効果ガス削減のための「費用」とは、温室効果ガス集約的エネルギーへの投資の削減による現在の消費の削減である。つまり、削減には現在の生産の減少のみならず、将来の消費の減少まで含まれる。また、「便益」とは、温暖化防止の行動を起こすことによって避けることのできる損害である(Cline (1994) )。つまり、便益には一般的な消費や投資による便益、アメニティーの増加、炭素税による税収効果が含まれている。したがってクライン((1992)、同(1994))のシミュレーションによると、温暖化による経済的損失は、時間が経過するにつれて温暖化対策費用の増加傾向を含めて、温室効果ガスの蓄積が地球環境のみならず、経済活動に影響の及ぶ前段階で温室効果ガスの濃度の緩和を推奨した10)。 16年前のクライン(1992)の結論に近いのが、2006年に英国政府によって公表されたスターン(Stern (2007) )による分析、いわゆる「スターン・レビュー(Stern Review)」である。スターン(2007)は、クリス・ホープ(Chris Hope (2003) )のPAGE2002モデルを用いて分析をした。スターンは、温暖化による将来のリスクと不確実性を中心に捉えた上で、温暖化による経済的損失費用と、温室効果ガスの削減に必要な費用、さらに温暖化対策によってもたらされる便益を検証した。スターンのシミュレーションによると、排出削減の数値目標を定めずに二酸化炭素の排出を現状のまま放置した場合には、その気温上昇により生じる自然現象、経済活動によるリスクの確率が高くなることが明らかにした。そのため、温暖化対策においては、温室効果ガスの濃度の安定化レベルを人類の経済活動が深刻な影響を受けない濃度に設定すべきであることを示した11)。そして、温室効果ガス排出の累積的な被害は長期的に甚大であるが、早期に削減すれば長期的に被害を回避するための費用は低く抑えられ、温暖化対策の便益は費用を凌駕することを提示した12)。したがって、スターンは早期の温暖化政策が経済的にも有益であることを根拠として、排出削減が温暖化リスクを予防的に回避することを推奨した。 以上のようにノードハウス、クライン、スターンは、温室効果ガス排出削減によって得られる「費用」と環境損害の回避できる「便益」を比較し、それが等しくなるところまで温暖化対策を実施するのが最適であるとして、「対策費用は成果に見合う」ことを導出した。一方で、三人の間では、温暖化自体の進行は認めたとしても、現世代がどの程度対策費用を負担すべきかに関しての結論は異なっているといえる。 |

|

|

■2. 2. ノードハウス、クライン、スターンの割引率の選択

ノードハウス、クライン、スターンは、地球温暖化の費用便益分析において、将来世代の「便益」と、その抑制(緩和)のために要する現世代の「費用」との比較を行い、現在から将来にむけて温室効果ガス排出の抑制をどの程度行うのが経済的に望ましいかを議論した。そして、三人の分析の中では、温暖化対策の実行をめぐって将来世代が享受する「便益」を現在価値に換算した(割引いた)上で、現世代が負担する「費用」と比較する費用便益分析の手法が採用されている。 割引くとは、異時点間で発生する費用と便益の評価に際して、名目値が同じであれば人々は将来の便益よりも現在の便益を選択し、費用の場合は現在よりも将来の負担を選択する傾向を示す。経済学では、割引く傾向を「時間選好(time preference)」というが、この傾向が強すぎると、将来世代に不公平な結果をもたらすおそれがあることを見過ごしてはならない。したがって、割引率は、現世代による将来世代の厚生評価に大きく関わっている。 そこで、温暖化対策では、地球温暖化問題が温室効果ガスの蓄積による影響が超長期にわたることから、現世代の負担する「費用」や将来世代が享受する「便益」を世代間の衡平性を踏まえた上で、どのような割引率を適用して比較考量するのかといった重要な問題に直面する13)。 具体的に温暖化対策を検討する際に、割引率(年当たり)の設定に関して、クライン(1994)は1.5‐2.0%、またスターン(2007)は1.4%と相対的に低い割引率を設定したのに対して、ノードハウス(1994)、同(2000)は4‐6%とクラインやスターンよりも相対的に高い割引率を設定した(表1)。このように、温暖化の費用便益分析において割引率の設定基準が適切かに関しては、経済学者の間でも合意が得られていないのである14)。 そもそも、将来世代も視野に入れた効用を最大化するために、現世代の最適な負担(貯蓄率)を求めたのは、ラムゼイ(Ramsey (1928) )が嚆矢である。ラムゼイは、社会的効用(現世代だけではなく将来世代も含めたすべての世代の効用)の最大化を目的として、最適な貯蓄理論の分析枠組みを説明した。社会的効用の最大化は、各世代の厚生が資本ストックの消費の効用に依存していることを想定している。つまり、社会的効用を最大化にするためには、現世代による消費のみならず、後世代(将来世代)へ投資することによって、将来時点における生産能力増加の効果を維持(貯蓄)することが必要となる。したがって、ラムゼイの提示する社会的効用関数において社会的割引率は、現世代をはじめとする各世代が、所得の中からどれだけの割合を将来世代の消費拡大のために貯蓄へ回すことが最適かを示す社会的基準、すなわち、異時点間の効用を比較する基準として導入される。 そこで、世代間の効用の比較の観点から導入された割引率、すなわち「社会的割引率( r )」の基礎に「ラムゼイ方程式(Ramsey-equation)」を展開すると15)、二つの要素から決定されていることがわかる。一つは「純時間選好率( d )」である。これは、人々は主観的に現在の消費を将来の消費よりも価値が高いと「近視眼的(myopia)」に評価する傾向があると仮定した場合に、将来より現在の便益を選好する「非耐忍(impatience)」の程度を示す主観的要素である。もう一つは、一人当たり消費の増加率である「成長率( g )」と、それが効用に与える影響の程度「消費の限界効用の弾力性( h )」を合成した項(hg)である。両要素は、将来の消費拡大が将来世代の効用に及ぼす影響を示す客観的要素として考えられたものである。すなわち、ラムゼイ方程式における社会的割引率r はdとhgの和(r=d+hg)として表わすことができる16)。 ラムゼイ方程式では、各割引率の要素(d、h、g)に時間選好という主観的な価値判断が含まれているため、それぞれの要素が何を根拠として求められるのかに関して必ずしも明確ではない。以下では、同方程式を利用して地球温暖化の経済分析における割引率の設定において、ノードハウス(4-6%)、クライン(1.5‐2.0%)、およびスターン(1.4%)の間で相違する理論的な背景に関して検証を試みる。 社会的割引率を決定する際の要素の一つである「消費の限界効用の弾力性(h)」に関しては、ノードハウス、クライン、スターンとも同じ値1を設定しており、割引率はいずれも消費の増加率である「成長率(g)」と「純時間選好率(d)」の和 (r =d+ g) として求められている17)。 一方、純時間選好率(d)に関しては、クラインはゼロ、スターンはゼロに近い値を設定したのに対して、ノードハウスは3%の値を設定している。三人の間で純時間選好率に大きな開きが見られるのは、現世代による温暖化対策の選択に対する主観的な価値判断が相違するからである。 ノードハウス(1994)、同(2000)によると、完全市場を前提に純時間選好率(d)は、経済効率性の観点から市場利子率と投資の期待収益率(資本の限界生産性)に基づいて設定するのが望ましいとしている18)。つまり、完全市場を前提にすれば、投資の総額は投資の期待収益率と市場利子率に等しくなる点で選択されると仮定されており、また、貯蓄と消費の選択は時間選好率と市場利子率が等しくなる点でそれぞれ決定される。言い換えれば、温暖化問題における異時点間の費用便益分析に関して、ノードハウスは、金融市場で成立する利子率を将来世代の「便益」を現在価値に割り引く際の要素の一つとして選択しているのである。 一方、クライン(1992)やスターン(2007)の分析では、時間選好率をゼロもしくはゼロに近い値(0.01%)が設定されている19)。両者の設定に関しては、長期にわたる環境投資において、将来世代の「便益」を割引くことがピグー(Pigou (1925) )の「展望能力の欠如(lack of telescopic faculty)」と考えるので、割引くことを認めることができないのである。同様の判断は、ラムゼイ(1928)による「われわれは先の楽しみと比較して後の楽しみを割り引いたりしない。そうした割引は、道徳的に擁護しがたいし、単に想像力の貧しさから生じるに過ぎない」として、倫理的な観点から時間選好率をゼロと設定した。 このようにクライン並びにスターンによる時間選好率の設定は、温暖化をめぐる世代間の効用比較において市場利子率と同水準の時間選好率を採用することが結果的に現世代の消費を過大評価し、将来世代の消費を過小評価することにつながるといった倫理的判断が含まれていると考えられる20)。したがって、クライン、スターンは、このような倫理的判断から、将来世代の効用(便益)を割り引かずに、現世代の厚生と同等に扱うことが望ましいと主張しているのである。 しかし、こうしたゼロに近い時間選好率に関して、ノードハウスをはじめとしてダスグプタ(Dasgupta (2006) )やワイツマン(Weitzman (2001) 、同(2007))等は、倫理的判断を別として、経済学的分析には非現実的であると批判した。ノードハウス(2007)によると、市場利子率からかけ離れたゼロに近い時間選好率は、「今日の消費の代わりとなる将来の汚染削減を合理(正当)化し、遠い将来に生じる影響(便益)を過大評価している」と批判する21)。つまり、ゼロに近い時間選好率による低い割引率の設定は、投資の収益率が低い分野まで資金が流れる結果、社会全体の資本の限界生産性が極端に小さくなるおそれがあると指摘した上で、現在の国民所得や将来の消費水準が低くなるとの懸念が示されているのである。また、ダスグプタ((2006)、同(2007))によると、異時点間の持続可能な経済成長を実現するためには、資本の限界生産性が低くなるほど貯蓄率は高くなり22)、現世代に対して過度に高い貯蓄率を要求すれば、特に途上国の現世代には大きな「犠牲」を強いることになるので受け入れ難いという。 確かに、ダスグプタ(2006)等の指摘の通り、低い割引率は途上国の現世代に高い貯蓄率といった「犠牲」を強いるおそれがある。しかし、地球温暖化問題では、現世代の消費による効用に配慮しすぎると、現世代の消費から排出される温室効果ガスの蓄積によって将来世代の「便益」が過度に小さくなったり、現世代が負担すべき温暖化対策の「費用」(環境投資や排出抑制)が低くなりすぎたりする可能性があることも見過ごしてはならない。現実問題として、温室効果ガスの影響が累積的かつ不可逆的な影響を及ぼすとの特性を考慮すれば、現世代が温暖化対策を講じなかった場合には、温暖化の影響を受ける地域の被害や生態系の損失などによって将来世代が被る損失(被害)が、対策の遅れに伴い急激に増加すると予測される。したがって、低い割引率の設定が途上国に高い貯蓄率の「犠牲」を強いるおそれがあるからといって、現世代が温暖化対策を怠ったり、放棄したりすることを正当化してはならないのであり、将来世代の厚生にも十分に配慮した温暖化対策の展開が必要なのである。 以上から、地球温暖化対策をめぐる費用便益分析では、対象とする時間的視野が長いため、温暖化対策に要する費用が対策を講じることによって生じる便益よりも時間的に相当早く発生する傾向がある。この結果、温暖化抑制を適切に実施するためには、将来世代の損失や便益を現在価値に換算する際の割引率の設定において、特に人々の主観的な時間選好率をどのような水準に設定するかが極めて重要になることを指摘できる。 ノードハウス、クライン、スターンの研究結果を通じて、異時点間の消費を均等化する時間選好率は、本来、個人によって異なる主観的要素だが、その関数として表される社会的な時間選好率の決定には、主観的な時間選好だけではなく、市場利子率や社会的な倫理判断も重要な要素となることを指摘した。そして、地球温暖化のような世代を超えて影響が及ぶ問題を検討する際には、現世代の「近視眼的」な選好が過度に優先されることがないように、国際的な合意等によって社会的な時間選好率を政策的に低く抑えるような対応も必要であろう23)。その意味で、ラムゼイを嚆矢としてクラインやスターンが温暖化の費用便益分析に用いたゼロもしくはゼロに近い時間選好率の設定には、経済学的に非現実的であるという理由だけでは退けることのできない政策的含意があるといえる。 |

|

|

■3. 将来世代の厚生評価に関する問題点

異時点間の費用便益分析では、費用と便益を現在価値に換算する際に割引率の水準如何によって、将来世代の「費用」あるいは「厚生」が過小にも、また過大にも評価される問題が生じる。ノードハウス、クライン、スターンの温暖化対策の費用便益分析においても、温室効果ガスの蓄積の緩和・抑制費用が数世紀及び、世代を超えて発生するため、現時点による割引現在価値の設定によっては、超長期の将来世代の厚生が過小にも過大にも評価されることが明らかになった。 そこで3.では、温暖化対策の割引率の設定によって、将来世代の厚生評価に問題を生じさせる理論的背景を検証する。割引の理論背景では、割引率が強い前提をもとに設定されていることを指摘する。その前提である客観的要素(成長率・限界効用の弾力性)においては、自然資本と人工資本の資本間の技術代替性が想定される。3.1.では、割引率の技術的代替性の前提を通して、割引率の設定による異時点間の厚生評価の影響を検証する。そして、3.2.では、割引率の前提から、地球温暖化問題が従来の割引の理論的背景と異なることを指摘した上で、地球温暖化問題における将来世代の厚生評価のためには、地球温暖化の特性を考慮に入れた温暖化対策の割引率が必要であることを提示する。 |

|

|

■3. 1. 技術代替性の設定の問題点

新古典派経済学の観点から、割引率は貯蓄に対して利子が生じるために用いられる。貯蓄すること、すなわち、現在の消費を犠牲にすることに意味があるのは、将来の消費を増大させる限りにおいてであり、現在の消費する価値の減少を利子率が時間を超えて償うことである。このような割引率の設定には、現世代が将来世代の厚生を評価する際に二つの強い前提がおかれている。 一つ目の前提において、産業革命以降の経済成長の経験から将来世代は、現世代よりも高い消費が可能となり、消費の限界効用が逓減することを想定している。つまり、消費の限界効用の逓減は、将来の消費が現在よりも低い比重が置かれ、時間が経つにつれて一人当たりの消費の成長率に比例する。そのため、将来世代は現世代と比較して所得からより多くの割合を投資に回しても現世代と同じ(あるいはより高い)効用を消費から得ることが可能になる。 この割引率の前提を温暖化対策に用いた場合には、現世代が温暖化抑制のために温暖化促進をするような投資を減らし、現在の消費を増やしても、将来世代がさらにその先の世代に引き継ぐ温暖化抑制の投資を減らすことにはならないと予想される(Krutilla&Fisher (1975) )。 二つ目の割引率設定の前提には、自然資本(石油、森林など環境資産)と人工資本(建物、機械などの物的資産)の間における技術的代替可能性が想定されている。最適成長経路の分析において、各資本間が技術的に代替可能であれば、資本生産性が維持されることがソロー(Solow(1974))によって指摘されたのと同じ意味をなす。すなわち、資本間の技術的代替が可能になれば、現世代が自然資本を減らしても、代替財である人工資本を増やし、蓄積することによって、生産能力を補うことが可能になる。結果として、資本間の技術的代替は、全資本の蓄積量を調節することを通じて、将来の消費量を増大させる。よって、資本間の代替可能は、将来世代の所得を生む資本の総量が維持され、一定の消費経路が実現されることになる。 したがって、割引率設定の二つの前提から、時間が経過するに連れて温暖化対策の費用効果的な影響を及ぼすことが明らかになる。つまり、将来のある時点までに、現時点よりも経済成長が実現されたり、資本間の代替によって生産能力が維持されたりする場合には、現時点で排出削減行為が可能であったとしても、将来へ繰り延べることが費用効果的になる。よって、割引率の選択は、主観的な時間選好だけではなく、持続的な経済成長と資本間の技術的な代替性を前提にすることであり、将来世代が享受する「便益」を現在価値に換算する際に、割引率を相対的に高く設定することが可能になるのである。 しかし、持続的な経済成長を実現するためには、資本の限界生産性が高く維持されなければならない。そのためには生産性を高める技術が継続的に開発されるという、ある種の技術革新に対する「楽観説」の成立が必要になる(Pearce (1993) )。つまり、自然資本と人工資本の間の高い技術代替性を可能にするためには、自然資本の減少を補うことが可能な人工資本の継続的な開発が必要であり、ここでも技術革新に対する「楽観説」が求められることになる。技術革新に対する「楽観説」が成立しない場合とは、経済成長を支える技術進歩のペースが維持されなかったり、温室効果ガスの排出による環境劣化という自然資本の減少を人工資本の増加で技術的に代替できなかったりする場合である。それらの場合において、相対的に高い割引率の設定は現世代の資源消費や温暖化投資の抑制を合理化(正当化)して、将来世代の「便益」を減らし(または「費用」を増やし)、世代間の衡平にとってマイナス(負)の影響を及ぼす可能性がある。つまり、「楽観説」が成立しない場合では、将来世代は現世代に比較して、より低い消費水準による「便益」の低下に加え、より深刻な温暖化の「費用」負担を強いられることになる。特に、人工資本である経済的グッズ(goods)と温室効果ガスの蓄積によって生じる経済的バッズ(bads)が空間的・時間的にも技術代替性に乏しい場合には、温暖化による環境劣化の累積が、将来世代の厚生に対して甚大かつ不可逆的な損失を及ぼす危険があるといえる(Daly&Cobb (1989) )。 したがって、地球温暖化等の環境劣化に関わる政策において、相対的に高い割引率を想定することは、現世代による過大な技術革新に対する「楽観説」の根拠になると同時に、将来世代の厚生を過小評価してしまう可能性を排除できないのである。 |

|

|

■3. 2. 地球温暖化問題の特性を考慮に入れた割引率の設定

異時点間で発生する将来の費用と便益の評価の際には、将来世代が自身の選好を直接表明することができないので、現在世代の時間的視野に基づく割引率の選択が重要になる。 そもそも、割引率の設定における時間的視野は、割引要素に用いられる市場の利子率及び純時間選好率が現時点と個人の主観的時間選好が反映する時間的視野の範囲である。新古典派経済学では、割引率が貯蓄に対して利子が生じるために用いられており、将来の所得は現在の所得よりも価値が低いと評価される。そのため、現在の消費を将来に繰り延べて投資に回す際に、資本市場で観察される実質利子率によっては、将来の資本の収益率の増加が測定できる時間的視野の範囲が想定される。したがって、割引率の算定においては、時間的視野の範囲が個人の主観的な時間選好率と市場で観察される資本の収益率が一致するのである。よって、新古典派経済学では、現行の市場金利ないし時間選好率は、現時点の生存している個人の選好が反映されており、超長期の将来世代(未だ生まれていない世代)の選好までも直接的に含まれていないのである24)。そのため、割引率の時間的視野は、完全市場の下で利子率が想定できる程度の近い将来が時間的範囲となる。 それに対して、地球温暖化問題は、数世紀にわたる費用と便益が発生するため、市場利子率並びに資本の限界生産性から導出される「割引率」の設定が、将来世代の厚生評価としては最善でないことがいえる。以下では、温暖化対策で発生する費用と便益の割引率の算出に際しては、将来世代の厚生評価をするために、新古典派経済学の割引理論の想定と異なった地球温暖化問題の特性である「時間的視野」、「累積性」の二つを考慮に入れなければならないことを指摘する。 第一に、地球温暖化問題の「時間的視野」が、市場で成立する利子率よりも超長期であるため将来世代の厚生に対する評価が異なってくる。 温暖化対策は、数世紀にわたって超長期に費用と便益が発生するため、市場利子率の適用が将来世代の環境劣化に及ぶ影響に対する評価としては十分ではない。温暖化対策の費用便益分析における割引率は、現時点で生存している現世代の意思決定の中に、1世紀、2世紀単位の超長期の将来世代の純便益や損失費用が十分に反映されていないからである。したがって、近い将来の時間的範囲において、温暖化対策の費用便益分析の割引率は、利子率と一致する資本の限界収益率が必ずしも適切ではない。加えて、温暖化問題にように損失(費用)の発生時期が現在よりも遠ければ遠い程、市場利子率が想定できる時間的範囲を超えており、定率、または相対的高い割引率を費用便益分析に設定することは、将来で発生する便益が過小評価されるおそれが生じるのである(Broome (1994) )。 第二に、地球温暖化問題は、時間を通じて温室効果ガスが「累積」して、それによって気候系が変動し、気温上昇の不可逆的影響が環境劣化、生活環境の悪化として現世代と将来世代の厚生に及ぶ傾向がある。 温暖化対策の割引率設定において、温暖化問題の累積性とその影響による費用を考慮に入れた場合には、資本市場の投資における限界収益の評価で示されるほど、将来世代の生産量(消費量、すなわち効用)が増加しない可能性がある。それは、温暖化問題の環境劣化が、超長期の時間的視野における累積性と関連して、負(マイナス)の費用と「不確実性」の上で評価されているからだ。ワイツマン(Weitzman (1994) )が指摘するように、分析対象の時間的視野が長期になるほど環境劣化の累積による影響の「不確実性」が増加するので遠い将来の純便益を推計することは困難である。つまり、地球温暖化問題の不確実な状態とは、気候系の変動によって、農作物の増減、マラニアや疫病の発生、水没の危機に直面する島嶼国の住居環境の悪化の可能性等が直接的にも間接的にも将来世代に費用・便益の影響が及ぶであろう状態である。これらの累積性による不確実性の発生は、将来の経済活動に対するリスクが生じるのみならず、生活条件にも影響を及ぼすため、温暖対策の費用と便益を正確に予測することは非常に困難である。したがって、地球温暖化問題のように環境劣化が累積する過程において将来世代の限界効用を引き下げる部分に関しては、割引率を修正することが必要となるのである。 以上から、温暖化対策の割引率設定の際には、異時点間の費用便益分析とは異なる理論背景を考慮に入れなければならない。温暖化問題のように数世紀を超えて影響が発生する場合において、近い将来の時間的視野の時間選好率の採用は、将来世代の厚生に損失が及ぶ危険が高い。 割引率の設定によっては、現世代が経済活動という利益を獲得し、将来世代は温暖化という超長期的な犠牲に直面することになる。よって、温暖化対策における割引率の設定の際には、世代間の衡平性を著しく損なう可能性のある場合と区別する必要がある。 |

|

|

■おわりに

地球温暖化問題は、世代を超えて人類が直面する大きな挑戦である。温室効果ガスを緩和する対策の排出削減にかかる「費用」は現世代の負担であり、この費用と便益の比較においては、将来世代の「便益」は割引率を用いて現在価値に換算されてきた。温暖化対策をいつの時点で、実際に現世代が行うかに関しては、ノードハウス、クライン、スターンの三人の経済学者間で研究結果が異なっている。それらの結果の相違には割引率の理論設定に原因があった。 特に相対的に高い割引率の設定は、現在世代の所得が温暖化対策と関係のない現在の消費に費やされてしまう可能性があるため、将来の厚生(便益)が過小に評価されるおそれがあることを指摘した。将来世代の厚生の評価の問題点は、割引率の理論背景に存在する。 割引率の問題背景では、まず、温暖化の影響による資本収益率の負(マイナス)の外部性が含められていないため、割引率の時間選好においては利子率と資本の限界収益率が整合しない可能性が挙げられる。また、相対的に高い割引率設定には、技術革新に対する楽観論が潜んでいることを見過ごしてはならない。例えば、自然芝生は人工芝生に代替可能であっても、自然の芝生の二酸化炭素吸収機能を技術的に代替することには困難であることから明らかである。 したがって、超長期に影響を及ぼす地球温暖化問題では、温室効果ガスが蓄積されることに伴い将来世代の厚生に犠牲が生じることを考えれば、将来世代の便益が過大に評価される高い割引率の設定を回避するのが望ましい。よって、温暖化対策の投資を他の一般的な投資の収益率とは区別した上で、将来世代の厚生(便益や費用を総合的に勘案した効用)を現在価値に換算する際に割引率を低く設定するべきである。 以上から、温暖化対策における割引率の設定基準は、現世代及び将来世代の厚生の衡平性を確保する上で、重要な課題になることを提起した。そのために、地球温暖化の経済分析では、割引率の選択の際に、資本間の技術的代替性や技術進歩の楽観論を再考して、超長期の時間的視野における割引率の持つ意義を見直すことが必要となる。 |

|

|

注

1)IPCC (1995) によれば、放射強制力とは、「対流圏の上端(圏界面)における平均的な正味の放射の変化」と定義されている。また、IPCC (2007) によれば、放射強制力は対流圏での循環バランスが取れた状態を初期状態とし、これに何らかの原因によってズレが生じたとき、成層圏の気温の変化を考慮したうえで、再び対流圏で循環バランスがとれるようになるまで変わる放射の量として計算されている。 2)但し、現時点において温暖化による将来のあらゆる事象や経済活動、人口規模や地球温暖化による影響は不可知であるため、過去、現世代の温室効果ガス排出行為が将来世代の厚生にどのような影響を及ぼすのか、現世代の温暖化抑制の選択が将来世代の被害を回避できるかに関して不確実性も残されている。 3)仮に、ある選択がパレート最適ではない場合には、費用、便益の移転を通じた「補償原理」を用いて、「パレート改善」となる(Boardman、 et al. (2001) )。 4)本稿では、温暖化対策に費用便益分析を用いるが、温暖化対策の正当性までは検討しない。 5)損害とは、市場的影響のある農業に対する被害、海面上昇による被害、温暖化による気温上昇による電力需要の増加、非市場的影響のある生物種の損失、乾燥による河川水量の低下、環境アメニティーの低下といった貨幣価値に換算した額として想定される(Cline (1992) )。 6)温暖化の経済評価は、排出量の増大によって大気中の温室効果ガス濃度、気温上昇、気候変動と海面上昇、影響の複雑な因果関係を通じて評価される(IPCC (1997) p.125) 。 7)但し、本稿では、人口増加に関しては取り扱わないこととする。 8)The Senior Fellow、 Peterson Center for Global Development、 Institute for International Economics. 9)ノードハウス(1994)、同(2000)、同(2007)は、21世紀内に温室効果ガスの1990年度比の50%以上の厳しい削減策に、多額の温暖化対策費用のための投資が必要であると主張する。温暖化対策費用は重大な経済的利害が関わるので、現時点での大幅な温室効果ガス削減は、温暖化に影響する科学的、経済的知見(費用が便益を上回っていること)から正当化できないとしている。 10)クライン(Cline (1992) )は、温暖化対策の目標を温室効果ガスが滞留する23世紀(今後250‐300年間)を射程に入れた。そして、2100年までに温暖化濃度の安定する1990年を基準として、毎年60億‐40億トンまで削減することを科学的根拠に基づいて設定した。さらに、2100年までに排出量は増加する傾向から、80億トン(80%)の削減を目標として、最初段階では40億トン(60%)の削減を目指す(Cline (1992)、 Cline (1994) )。一方で、クラインは経済学的根拠として、何も温暖化対策を実行に移さなかった場合に、温暖化の経済的損失、影響に関する推計を用いた。大気中の二酸化炭素量の倍増(1990年比で2度、4度の気温上昇)における経済的損害(1170億ドル)の推定値がGDPに換算して2‐4%となると推測された。 11)IPCC(2007)によると大気中の温室効果ガス濃度450‐550ppmまでが、最悪の事態となるリスクを避けられる数値である。そして、現在の排出活動の継続では2050年までには、少なくとも430ppmになるので、2050年から2035年までにはリスクを避けられる数値に達成する可能性がある。 12)スターン(Stern (2007) )は、温暖化政策の目標値に関して2050年までに1990年比の温室効果ガスの排出量の25%と設定した上で、その目標値の達成のための抑制費用と便益を検証した。そして、何も温暖化対策を実行に移さなかった場合に、将来に及ぶ温暖化の被害は、世界の一人当たり消費額の5%と推計され、健康に関する直接的影響や非市場の影響などを含めると11-20%のGDP減少が推計される。また、今後10年から20年の間で温暖化政策の目標値を実現するためには、排出削減の投資(費用)によって世界がエネルギー関連技術などを通じた「脱炭素化」の技術政策、炭素税、排出量取引、排出量規制の炭素価格を通じて緩和されるとし、今後の排出量の増大が予想される発展途上国の経済発展に対しても、温暖化ガス排出に配慮し、環境保全と適合した持続可能な発展の道筋を示す好機であることを検証した。 13)世代間の資源配分について、Weitzman (2000). Shelling (1995) を参照した。 14)Cline (1994) pp.235-274.Stern (2007) pp.46-61.Nordhaus (2007) p.9。 15)ラムゼイ方程式の展開に関しては、以下の通りである。現在の消費の限界的増加の結果として起きる厚生の変化(消費増加による限界効用の変化)をU(C)、そして、将来の厚生(限界効用)の増加をUt (C)とする。厚生は消費に伴い増加する(U(C)>0)が、増加率は逓減的(Ut (C)<0)である。人口は一定とする。 h(C)==−Ut (C)C/U(C)>0 r(割引率)をt年の消費利子率にすると、 rt={[U(Ct) / (1+d)t]−[U(Ct+1) / (1+d)t+1]}/ {U(Ct+1) / (1+d)t+1} rt=d+h(Ct) (dCt/dt) /Ct 16)Dasgupta、 P. Karl-Göran Mäler、 Barrett、 S. (1999) 。 17)消費による限界効用の弾力性とは、今日の消費よりも将来の消費の方が大きいという予測のもと、消費が増えるにつれて一人当たり消費の限界効用が減少する率であり、所得に関して世代間分布の社会的評価を表すことができる(Dasgupta (2006) p.6) 。割引率の第二要素は、将来における追加的消費から得られる便益が小さいので、異時点間の消費おける経済成長の不平等やリスク回避の予測が合わさって導出されている(Dasgupta (2006) )。 18)資本収益率を推計するためには三つの手法がある。第一に、コブ=ダグラス型生産関数を仮定して、労働と資本の投入を推定し、それを用いて資本収益率を推計する。第二に、金融資産の実質資本コストを検討する。完全市場では、当面税金を無視すると投資の収益率が限界的資本費用と一定になる。第三に、投資に対する実際の収益である。企業資本に対する収益率、企業以外の部門(消費者の耐久財購入)、人的投資、特に教育分野の投資が含まれている(Nordhaus (1994)、 Nordhaus (2000) )。 19)Cline (1994) 、Cline (2007) p.249とStern (2007) pp.35-36を参照した。スターンは、効用の割引は効用を得る主体が存在しなくなる可能性によって根拠づけられていると考えている。割引の根拠には、個人はいつか死ぬという事実があるが、温暖化政策のように社会全体に関わる政策では人類の存在可能性が根拠となるべきであると主張する。つまり、0.1%という割引率は人類が100年間の間で絶滅する確率が10%であるからということに対応しているのである(Stern (2007) )。 20)スターンに関しては、Spash (2006) による評価である。クラインに関しては、Shantayanan (1999)による評価がある。 21)ノードハウスをはじめとした経済学者による批判は、スターンが英国政府による温暖化政策の色合いが濃い試算結果であることや、割引率があまりにも低いことやリスク、不完全性(将来の技術進歩等)の補償に対する評価が適切でないことを指摘した(Nordhaus (2007) pp.2-71)、 Dasgupta (2007)、Mendelsohn (2007) )。 22)ダスグプタの簡易計算(ジェニュイン・インベストメント)によると、現世代は97.5%を将来世代の産出のために貯蓄しなければならないことになる。高貯蓄率は、現在英国のGDPの15%に当たることを指摘している(Dasgupta (2006) p.7、 Dasgupta (2007) .44) 。 23)但し、割引率の時間選好率をはじめとするパラメータを恣意的に操作することは、費用便益分析の理論的基礎に影響を与え、客観的な経済分析としての意義を失わせる危険も孕んでいることに注意が必要である(Mishan (1988) )。 24)但し、現世代には将来世代に対する遺贈動機を有する場合がある。特に、世代が重複する親、子供、孫が同時に存在している場合に遺産動機が働きやすい。現世代は、自身の厚生が現在の消費のみならず将来世代(子供、孫)の厚生水準によっても影響されるため、間接的に現世代が将来世代の厚生を考慮する場合がある。 |

|

■気温上昇の停滞と人為的温暖化説の破綻 |

|

|

図9−1 1997年6月から2013年7月までの全球平均気温偏差の推移

始めに紹介した朝日新聞記事は「年平均気温の上位10位はすべて1998年以降に集中している」と騒ぎ立てていたけれど、上図に見えるとおり、1998年以降の15年間、人為的CO2排出はそれ以前よりも増えているにもかかわらず、気温上昇は停滞している。IPCC学派はこれを「hiatus」と呼ぶ。その原因に関して、海外メディアは次のように報じている。 |

|

|

■地球温暖化が減速か、各国の政策や企業経営にも影響

2013/4/18 (ロイター) 異常気象の原因になっているとされる地球の温暖化。ただ一部では温暖化スピードが減速しているとの見方が出ており、科学者らはその現象を説明するのに苦慮している。 100年単位など長いスパンでの傾向を分析する多くの気候モデルでは、気温上昇のスピードが2000年ごろから減速するとは予想されていなかった。科学者らは原因の解明を急いでおり、この減速が一時的なものか、より長期的な傾向なのかを見極めようとしている。 この現象を正しく理解することは、各国政府の短期的または長期的な計画にとって非常に重要であり、エネルギーや建設、農業や保険といったさまざまなビジネス分野にとっても大きな意味を持つ。科学者の多くは、今後数年で温暖化は元のペースに戻ると予想している。 温暖化の減速について考えられる要因はいくつかある。海が多くの熱を吸収した結果、予想よりも気温が低く抑えられているという説、アジアでの大気汚染や雲が太陽光を遮っているという説、温室効果ガスが閉じ込める熱の量が想定よりも少ないという説などが取りざたされている。 |

|

|

「海が多くの熱を吸収した結果、予想よりも気温が低く抑えられているという説、アジアでの大気汚染や雲が太陽光を遮っているという説、温室効果ガスが閉じ込める熱の量が想定よりも少ないという説」のどれが正しいか?[注1]

大気中CO2濃度が倍増すればCO2の温室効果は1℃上がるというIPCCの予測に従えば、1998年(CO2濃度は366.65ppm)から2012年(CO2濃度は393.81ppm)の15年間でCO2の温室効果は0.1℃上がっているはず。 (9−1) ln(393.81 / 366.65) / ln(2) = 0.1 もちろん、これがフィードバックで3倍に増幅されるから、IPCCの人為的温暖化説が正しければ、この15年間に気温は0.3℃上がっているはず。 にもかかわらず、気温上昇が停滞しているという事実はIPCCの気候モデルに致命傷を与えた。 実際、NOAAの報告書「State Of the Climate in 2008」には次のような記述がある。 Near-zerO and even negative trends are COmmOn fOr intervals Of a deCade Or less in the simulatiOns, due tO the mOdel’s internal Climate variability. The simulatiOns rule Out (at the 95% level) zerO trends fOr intervals Of 15 yr Or mOre, suggesting that an Observed absenCe Of warming Of this duratiOn is needed tO Create a disCrepanCy with the expeCted present-day warming rate. (「DO glObal temperature trends Over the last deCade falsify Climate prediCtiOns?」より−「State Of the Climate in 2008」は膨大なので、この部分だけを抜き出したPDFがこちらからダウンロードできる。) IPCCの気候モデルで気温上昇が15年間停滞する可能性は5%であり、従って、IPCCの人為的温暖化説は既に95%の確率で破綻しているのだ。[注2] 「科学者の多くは、今後数年で温暖化は元のペースに戻ると予想している」らしいが、気温上昇停滞が「今後数年」続くならば、気候モデルは99%以上破綻しているから、「温暖化は元のペースに戻る」はずがないことは子どもでも判る道理であろう。 前章まで解説してきたとおり、CO2の温室効果は飽和に近いわけで、上記の記事も言及しているとおり、実は、「温室効果ガスが閉じ込める熱の量が想定よりも少ない」のだ。 ところが、第5章で紹介したとおり、温室効果の飽和という事実を頑なに拒絶するIPCC学派は尚も、「hiatus」は「海が多くの熱を吸収した結果」であり、人為的温暖化説は決して間違っていない、と言い張っている。 |

|

|

■平均気温上昇の原因は? 地球全体の傾向、やはりCO2

2013/8/13 (MSN産経ニュース) 日本でも、ついに史上最高気温が41度に達した。平均気温は過去100年で1.15度上昇しており、平成6(1994)年に和歌山県と静岡県で40.6度を観測するなど、特に90年代に入ってから気温の上昇が目立つ。専門家によると地球温暖化が根本的な原因という。日本の夏はどこまで暑くなるのか。 「熱を吸収しやすい二酸化炭素(CO2)の大気中濃度が増えているのだから、最高気温が更新されるのは当然」 地球温暖化に詳しい海洋研究開発機構、松野太郎・特任上席研究員(78)はこう話す。松野研究員によると、気温上昇は地球全体の傾向で、全国どこでも史上最高気温の更新はあり得る。「気象条件や地形などの要因で気温が上がる場所は変わる。12日は偶然、高知県四万十市だったが、各地で記録更新が相次ぐ状況にこそ気温上昇が顕著に表れている」と指摘する。 松野研究員は「CO2濃度が増えるほど気温が上がる。どこまで暑くなるかはCO2排出量をどれだけ減らせるか次第」と話した。 一方、世界的には地球温暖化が止まったかもしれないとの説もある。過去60年間で見ると、2000年ごろまで上昇していた世界平均気温が頭打ちし、以降はほぼ横ばいに推移しているからだ。 気象庁で温暖化を担当する及川義教調査官(42)によると、2、3年前から研究者の間でこうした説が言われるようになったという。 「原因として有力視されているのが深層部分での海水温上昇」(及川調査官)。これまで大気中にためられていた熱エネルギーが、海の流れを介して深さ2千メートルを超える深層へ届けられ、気温の代わりに水温が上がっているという。 ただ実際の水温上昇を裏付けるデータが少なく、現在は世界中の研究機関が海水を調査している段階。及川調査官は「地球全体で見れば熱エネルギーが移動しただけなので温暖化が止まったとまでは言いがたい。平均気温が再び上昇に転じる可能性もある」と話しており、日本の気温変化にどう影響するかは未知数だ。 |

|

|

その証拠に、2000年以降も下図のように「海が多くの熱を吸収した」と言う。

図9−2 「GeOphys.Res.Lett.,40(2013)1754」より そして、それは気候モデルでも裏づけられた、と言う。 |

|

|

■地球温暖化の熱、海が吸収か…東大チーム発表

2013/7/23 (読売新聞) 20世紀後半から上昇していた地球全体の平均気温が、今世紀に入ってほぼ横ばいとなっているのは、海洋の深層部が熱を吸収しているためという研究成果を、東京大学大気海洋研究所の渡部(わたなべ)雅浩准教授(気候変動論)らのチームが発表した。 横ばい状態は一時的なもので、温暖化は着実に進行していると考えられるという。研究成果は、米国の地球物理学連合誌[GeOphys.Res.Lett.,40(2013)3175]に掲載された。 2001〜10年の地球の平均気温は、1961〜90年の平均に比べ約0.5度高い。だが、2001年からの10年間の気温上昇は0.03度にとどまっている。なぜ上昇幅が小さくなっているのかはよく分かっておらず、温暖化自体への疑問の声も上がっていた。 渡部准教授らは、観測データを基にコンピューターで試算。その結果、最近10〜20年間は、海面下約700メートルよりも深い層で熱の吸収が強まっている可能性が高いことが分かったという。渡部准教授は「約10年間隔で起きる海洋循環の変化が影響しているようだ。今後、再び気温上昇が始まる可能性が高い」 と話している。 |

|

|

ところが、上図の論文の著者の一人、クライメートゲートで悪名を馳せたケヴィン・トレンバースは次のように説明している。

These inCreases are Certainly less than the warming rates Of the 1980s and first half Of the 1990s Of abOut 0.15 tO 0.20°C (.27 and .36 F respeCtively) and per deCade. The earlier periOd may have prOvided an unrealistiC view Of the glObal warming signal, says Kevin Trenberth, Climate sCientist with the NatiOnal Center fOr AtmOspheriC ResearCh in BOulder, CO. “One Of the things emerging frOm several lines is that the IPCC has nOt paid enOugh attentiOn tO natural variability, On several time sCales,” he says, espeCially El NinOs and La Ninas, the PaCifiC OCean phenOmena that are nOt yet Captured by Climate mOdels, and the lOnger term PaCifiC DeCadal OsCillatiOn (PDO) and AtlantiC MultideCadal OsCillatiOn (AMO) whiCh have CyCle lengths Of abOut 60 years. FrOm abOut 1975, when glObal warming resumed sharply, until the 1997-98 El NinO, the PDO was in its pOsitive, warm phase, and heat did nOt penetrate as deeply intO the OCean. The PDO has sinCe Changed tO its negative, COOler phase. “It was a time when natural variability and glObal warming were gOing in the same direCtiOn, sO it was muCh easier tO find glObal warming,” Trenberth says. “NOw the PDO has gOne in the Other direCtiOn, sO sOme COunter-effeCts are masking sOme Of the glObal warming manifestatiOns right at the surfaCe.” (「W[h]ither GlObal Warming? Has It SlOwed DOwn?」より) |

|

|

クラメートゲートの主役フィル・ジョーンズ、ホッケー・スティック曲線のマイケル・マン、そして、第2章で紹介した気候モデラーのギャビン・シュミットらと共に、気温上昇にエルニーニョ・南方振動が大きく寄与していると指摘した論文[J.GeOphys.Res.,114(2009)D14104]に難癖[J.GeOphys.Res.,115(2010)D09110]をつけていたトレンバースが、今頃ヌケヌケと「El NinOs and La Ninas, the PaCifiC OCean phenOmena that are nOt yet Captured by Climate mOdels」だの、「It was a time when natural variability and glObal warming were gOing in the same direCtiOn, sO it was muCh easier tO find glObal warming」だのと言い立てるのは噴飯物だが、上で指摘したとおり、IPCCの人為的温暖化説が正しければ、この15年間に気温は0.3℃上がっているはずだから、「NOw the PDO has gOne in the Other direCtiOn, sO sOme COunter-effeCts are masking sOme Of the glObal warming manifestatiOns right at the surfaCe」ということは、そして、「約10年間隔で起きる海洋循環の変化が影響しているようだ」ということは、自然要因(PDO)だけならばこの15年間に0.3℃低下していた、逆に、「FrOm abOut 1975, when glObal warming resumed sharply, until the 1997-98 El NinO」は自然要因で0.3℃温暖化していたということに他ならず、だからこそ、「the IPCC has nOt paid enOugh attentiOn tO natural variability」と認めたのである。

IPCC第5次報告書第10章(883ページ)に依れば「Over the 1951-2010 periOd, the Observed GMST inCreased by apprOximately 0.6°C」だから、人為的排出CO2の寄与は20世紀後半以降の気温上昇の半分にすぎない。[注3] やはり、CO2の効果はIPCCの予測よりもずっと弱い、つまり、「温室効果ガスが閉じ込める熱の量が想定よりも少ない」のだ。 第2章で紹介したとおり、スペンサー・ワートは「歴史をふりかえれば、簡単な答えを求める人の期待が裏切られるのは気候システムの性質から必然的にくることなのだということが明らかになる」と言い張っていたけれど、全く逆に「気候モデルに答えを求める人の期待が裏切られるのは気候システムの性質から必然的にくることなのだということが明らかになった」のである。 「温室効果ガスが閉じ込める熱の量が想定よりも少ない」以上、図9−2のように「最近10〜20年間は、海面下約700メートルよりも深い層で熱の吸収が強まっている」はずがない。 それは観測事実からも明らかである。 「温暖化は着実に進行していると考えられる」と言い張っているけれど、下図に見えるとおり、1998年以降、大気からの下向き赤外放射は増えていない。 図9−3 「全天日射量と下向き赤外放射量の経年変化」より 赤外放射が増しているかのごとくに赤線を引いているが、1998年以降に限れば、つまり、グラフの大部分で増加は認められない。 当然であろう。 図9−1で見たとおり、1998年以降、気温は上がっていないのだから、大気からの赤外放射が増すはずはない。 図9−1で示したとおり、人為的温暖化説においては、大気からの下向き赤外放射が増すから海に余分な熱が溜まるはずであり、下向き赤外放射が増えていないのに、「海面下約700メートルよりも深い層で熱の吸収が強まっている」はずがない。 そもそも、海に溜まる熱と比べた場合、大気に溜まる熱は桁違いに小さいから、たとえ「hiatus」が「海が多くの熱を吸収した結果」だとしても、つまり、「気温が上昇し続けていれば大気中にためられていたはずの熱エネルギーが、海の流れを介して深さ2千メートルを超える深層へ届けられ」たとしても、「気温の代わりに水温が上がっている」と認め得るほどの変化は起こり得ない。 本当に「深さ2千メートルを超える深層の水温が上がっている」のなら、それは純粋な自然変動である。 にもかかわらず、「可能性が高いことが分かった」ということは、気候モデルを調整すれば、どんなに非科学的で非現実的な結果でも出せるということに他ならず、人為的なCO2排出が気候に重大な影響を与えるというIPCCの人為的温暖化論自体もその類に他ならないことを物語っている。 「the IPCC has nOt paid enOugh attentiOn tO natural variability」にもかかわらず、図8−1に見えるとおり、気候モデルは20世紀第4四半期の気温上昇を再現しているが、それは再現できるように細工したからにすぎない。 「It was a time when natural variability and glObal warming were gOing in the same direCtiOn, sO it was muCh easier tO find glObal warming」だったから、インチキが露呈しなかったのだが、もはや、隠し切れなくなった、ということである。 1998年以降の気温上昇停滞の事実と、それに対するIPCC学派の抗弁は、彼らの非科学性と人為的温暖化説の虚構を物の見事に露呈したと言えよう。[注4] 前章の[注4]で解説したとおり、海洋貯熱から導き出される気温上昇は0.24℃にすぎない。[注5] 人為的なCO2排出は20世紀後半に激増したこと、そして、第7章で解説したとおり、20世紀前半の気温上昇は太陽活動に因ることを鑑みれば、この値は1951年から2010年までの60年間の気温変動だから、10年当りでは0.04℃。 ところが、下図の黒い破線に見えるとおり、その値は1998年以降の気温変動に他ならない。[注6] 図9−4 「ReCent slOwdOwn in glObal surfaCe temperature rise」より 実際、IPCC第5次報告書第9章の769ページにも「in HadCRUT4 the trend is 0.04°C per deCade Over 1998-2012」と書いている。 なんと! 「地球温暖化が減速か」ではなく、「地球温暖化が減速」している現象こそが「(人為的)地球温暖化」だったのである。 「世界的には地球温暖化が止まったかもしれない」のではなく、「世界的には地球温暖化が止まったかもしれない」と見える現象こそが「(人為的)地球温暖化」である。 「20世紀後半から上昇していた地球全体の平均気温が、今世紀に入ってほぼ横ばいとなっているのは、海洋の深層部が熱を吸収しているため」ではなく、実は、「20世紀後半から上昇していた地球全体の平均気温が、今世紀に入ってほぼ横ばいとなっているのは、人類がCO2を排出しているため」である。 気象庁で温暖化を担当する及川義教は「温暖化が止まったとまでは言いがたい」と言い張っていたけれど、それは正しかった。 東大グループは「温暖化は着実に進行している」と言い張っていたけれど、それは正しかった。 もちろん、彼らの意図とは逆の意味で。 1998年以降の気温変動は人為的排出CO2の影響そのものだから、「NOw the PDO has gOne in the Other direCtiOn, sO sOme COunter-effeCts are masking sOme Of the glObal warming manifestatiOns right at the surfaCe」ということはあり得ない。 それは20世紀の気温推移を分析すれば明らかである。 19世紀末から今日までの気温推移を一本の直線で近似すると、下図の赤線になる。[注7] 図9−5 「世界の年平均気温の偏差の経年変化」より 観測値(青線)は赤線の上下を行き来しているが、それが「the IPCC has nOt paid enOugh attentiOn tO natural variability」である。 20世紀第4四半期に青線は赤線を下から上に突き抜けているが、それが「It was a time when natural variability and glObal warming were gOing in the same direCtiOn, sO it was muCh easier tO find glObal warming」である。 「natural variability」だけを見るために、赤線が水平になるように上図を回転させてみよう。 図9−6 図9−5を傾けたもの 2000年以降、「natural variability」はピーク状態にあること、つまり、高止まりしていることが判る。 「2000年ごろまで上昇していた世界平均気温が頭打ちし、以降はほぼ横ばいに推移している」のはそれが原因である。 「NOw the PDO has gOne in the Other direCtiOn, sO sOme COunter-effeCts are masking sOme Of the glObal warming manifestatiOns right at the surfaCe」だから、ではない。 実際、太平洋十年規模振動(PDO)は「約10年間隔で起きる海洋循環の変化」だが、上図に見える「natural variability」の周期は60年前後。[注8] 「PNAS,110(2013)2058」が指摘しているとおり、それは大西洋数十年規模振動(AMO)であろう。[注9] 図9−6を見れば明らかなとおり、AMOに因る気温低下はこれから顕在化する。[注10] 20世紀第4四半期以降の気温上昇におけるAMOの寄与は0.3℃ほどだから、逆に、今後は同程度下がる。 一方、20世紀前半の気温上昇は太陽活動に因るから、図9−5の赤線が持続したとしても、30年間で0.2℃の上昇にすぎない。 従って、AMOを考慮すれば、気温は0.1℃ほど下がる。 AMOのピークを2000年に仮定しても、「今後数年で温暖化は元のペースに戻る」どころか、2030年まで気温は低下する。 実際、20世紀の気温上昇が専ら人為的排出CO2に因るとしても、つまり、図9−5の赤線で示された気温上昇は全て人為的排出CO2が原因だとしても、図3−2で示したとおり、2030年まで気温は殆ど上がらないから、20世紀前半の気温上昇が太陽活動に因るなら、つまり、図9−5の赤線で示された気温上昇の後ろ半分のみがCO2に因るのなら、2030年まで気温が低下することは自明であろう。 先に引用した産経ニュースの中で、海洋研究開発機構の特任上席研究員が「熱を吸収しやすい二酸化炭素(CO2)の大気中濃度が増えているのだから、最高気温が更新されるのは当然」と言い張っているけれど、温室効果の飽和を理解できない、そして、観測事実を分析できない惚け老人の寝言にすぎない。 実際、松野太郎と同じ海洋研究開発機構に所属する研究者はこのように言っている。[注11] (東京大学大気海洋研究所のような大学の研究室では教授の意に反する研究は出来ないから、海洋研究開発機構は大学よりも健全な研究環境、と評価できるかもしれない。) |

|

|

■始まるか、北半球の寒冷化

2013/10/20 (MSN産経ニュース)

■IPCCと異なる見解 「地球は間違いなく寒冷化に転じると思いますよ」 大気海洋地球物理学者の中村元隆さんは断言する。海洋研究開発機構の主任研究員だ。 早ければ数年後に、北半球が寒冷化に向かう変化が起きる可能性が高いという。そうした予測を含む研究論文[J.Climate,26(2013)8576]を6月末に発表している。 国連の「気候変動に関わる政府間パネル(IPCC)」による最新版の将来予測とは、真反対の見解だ。 IPCCは今世紀末までに最大ケースで2.6〜4.8度の気温上昇を予測している。 中村さんも二酸化炭素などによる温室効果を認めているが、それを打ち消す気温の低下を見込んでいるのだ。 北半球の寒冷化を予告することになった論文名は「グリーンランド海の表面水温変化とそれに伴う北半球の気候変容」。意外なことに、内容のポイントは1980年ごろからの温暖化への転換点の解明なのだ。 |

|

|

■寒冷化危惧した70年代

団塊の世代以上の人なら覚えているだろう。 1940年代から70年代にかけて気候は、寒冷化していたのだが、80年代以降、温暖化に転じ現在に至っている。 その転換は何によるものか。中村さんは、米海洋大気庁や英国気象庁などの過去からの大量の観測データを分析した。 その結果、79年2月から3月にかけて、北極に近いグリーンランド海の表面水温が一気に2度も上昇し、周辺の大気の流れに影響が及んで、温暖化への引き金が引かれていた事実に行き着いた。 北大西洋では、海面水温が約70(±10)年周期で、ほぼ35年ごとの上昇、下降を繰り返し、北半球全体の気候に影響を及ぼす「大西洋数十年規模振動」という現象が知られている。 過去からの振動のデータは、ちょうど80年ごろから、約35年間続く温暖化の時期に入ることを示しており、そこに79年の水温急上昇が加わったのだ。 1980年から数えて35年後は2015年にあたるので、そのころグリーンランド海で水温変化の可能性があるという。 「この大西洋数十年規模振動は、大西洋熱塩循環流という海水の流れと密接に関係しています」と中村さんは説明する。 北極の寒気で冷やされた低温・高塩分の海水は、重くなって沈み込み、深層流となって北極海から大西洋に南下する。そのスタート地点がグリーンランド海なのだ。 この流れに連動し、暖かい熱帯域の海水が北大西洋の表層を北上するので膨大な熱量が運ばれて、気候に強く影響する。 グリーンランド海は、地球の海水循環における心臓のような存在だ。だから、その水温変化は大きな意味を持っている。 気候変動シミュレーションの高精度化には、数理モデルに、グリーンランド海を舞台とする変化のプロセスを正確に表現することが不可欠らしい。 |

|

|

■いま気温は高止まり中

「現代は、世界中が地球温暖化を危惧していますが、1940年代からは気温が下がり、60〜70年代には、地球寒冷化が騒がれていました」 中村さんの言う通り、当時は「氷河期へ向かう地球」「飢えを呼ぶ気候」といった図書が多数出版されている。 「当時は既に二酸化炭素の排出が増えていました」。だが、大西洋数十年規模振動が下降期だったので、温室効果の影響は消し去られていたようだ。 80年代からの温暖化は、振動の上昇期と二酸化炭素の影響が合わさった結果のはずだが、IPCCは原因を後者にのみ求める見方を強める一方だ。 地球温暖化問題は、排出量取引などの金融メカニズムや南北問題とも関係し、国際政治交渉の課題と化している。冷戦構造消失後の世界の緊張軸という見方も可能だ。 ところで、猛暑が続く日本では実感しにくいが、世界の平均気温は、この10年ほど上昇が停止している。 中村さんによると、この高止まりは、大西洋数十年規模振動が上昇期から下降期に転じるカーブの頂点だ。 これから20年後の北半球は、どんな気候になっているのだろうか。太陽研究者の間では、百数十年ぶりの太陽の磁場活動の低下が気温低下との関連で注目されている。 ここ数年、冬の寒さが戻ってきている。気象庁の長期予報では今冬も寒くなるらしい。 |

|

|

これは上記の考察を詳細なデータ分析で裏づけたものと言えよう。

(「大西洋数十年規模振動が下降期だったので、温室効果の影響は消し去られていた」ことは、そして、「80年代からの温暖化は、振動の上昇期と二酸化炭素の影響が合わさった結果」であることは、図9−5を見れば素人にも判ることだが、それを詳細なデータ分析で裏づけるのが「研究」である。) 重要なのは、上でも指摘したとおり、「この高止まりは、大西洋数十年規模振動が上昇期から下降期に転じるカーブの頂点だ」ということ。 「二酸化炭素などによる温室効果を認めている」けれど、CO2の効果が大きいのなら、大西洋数十年規模振動が高止まっていても、気温は上昇し続けているはずであるにもかかわらず、気温上昇が停滞しているという事実は、「温室効果ガスが閉じ込める熱の量が想定よりも少ない」ことを意味する。それはCO2の温室効果が飽和に近いからに他ならず、従って、図9−5の赤線は持続しない。 今後、傾きは緩やかになる。図9−6で言えば、赤線は下がり始める。 だからこそ、「地球は間違いなく寒冷化に転じると思いますよ」と言うことになる。[注12] しかも、第7章で指摘したとおり、図9−5の赤線で示された気温上昇の20世紀前半までは太陽活動が原因だから、太陽活動が1900年の水準にまで低下する事態になれば、図9−6の赤線は大幅に下がる。 つまり、気温はかなり低下する。ところが、最近、このような論文が発表された。 |

|

|

■ニューヨーク、47年に気温の転換点−平均に戻らない見通し

2013/10/9 (ブルームバーグ) ニューヨークの気温は上昇し2047年以降は過去約150年間の平均気温に戻らないとの見通しが9日、科学誌「ネイチャー」に掲載された研究論文[Nature,502(2013)183]で示された。 同研究によると、各年の平均気温が1860−2005年の平均を超える「クライメート・デパーチャー(気候離脱)」が起きるのはインドネシアのジャカルタとナイジェリアのラゴスで2029年、北京で46年、ロンドンで56年と予想される。 同研究は、温暖化で絶滅に追い込まれる種が出るほか、食物供給が危機に陥ったり病気がまん延したりする恐れがあるとして温暖化ガスの排出削減の緊急性を訴えている。50年までには50億人が極端な気候に見舞われ、移民や天然資源争奪が活発化し暴動や混乱のきっかけとなる可能性があるという。 ハワイ大学マノア校の地理学者で研究報告の主要執筆者であるカミロ・モラ氏は「結果は衝撃的だ。想定に関係なく変化は間もなく起きるだろう。私の世代に、これまでなじんできた気候が過去のものになりそうだ」との声明を発表した。 モラ氏は電話会議で記者団に「熱帯地域は世界の他地域に比べて15年早く前例のない気温上昇を経験する見通しだ。われわれはこの研究を開始した時には非常に保守的な見方をしていたが、こんなに早く変化の一部が起きる可能性があるのはかなり意外だった」と述べた。対する責任が最も少ない国々でもある」 |

|

|

太陽活動が低下し、気温が1900年の水準にまで下がれば、それこそ「食物供給が危機に陥り」、「移民や天然資源争奪が活発化し暴動や混乱のきっかけ」となり、世界は生き地獄と化すであろうが、人為的排出CO2に因る僅かな気温上昇はそれを緩和してくれるかもしれない。

にもかかわらず、あべこべに「温暖化で絶滅に追い込まれる種が出るほか、食物供給が危機に陥ったり病気がまん延したりする恐れがあるとして温暖化ガスの排出削減の緊急性を訴えている」のは、馬鹿馬鹿しいと言うよりも、それこそ当に「50億人」を死に追いやるようなものであり、悪意に満ち満ちたプロパガンダと断じざるを得ない。 実際、海外では、ドイツIPCC学派の重鎮、Hans vOn StOrChがこの論文を名指しで批判した。 At the 29-minute mark vOn StOrCh says he sees himself as sOmeOne whO needs a lOt Of time befOre he is COnvinCed Of anything. I was surprised tO hear him Call bOth SCienCe and Nature “pretty bad jOurnals” when it COmes tO the quality Of their artiCles. Hans vOn StOrCh Cites an artiCle published by SCienCe (注:Natureの誤り) Claiming that the Climate was gOing tO tip in the year 2047, Calling the repOrt “a real dOOzy”. He says that sCienCe jOurnals must remain suffiCiently CritiCal and nOt let themselves get Caught up with the zeitgeist. VOn StOrCh admits that he has nOt always been pOpular AMOng the COmmunity. (「UnminCed WOrds By Climate SCientist Hans vOn StOrCh In LOng Interview. “SCientists TOO QuiCk TO Claim Last WOrd”!」より) |

|

|

これを読むと、vOn StOrChですら疎外感を覚えていることが窺い知れる。

それほどまでにIPCC学派が先鋭化しているということであろうが、それは必然である。 人為的排出CO2が重大な気候変動を引き起こすと思い込ませるためのIPCCなのだ。 ところが、今や「haitus」によって、人為的排出CO2の気候への影響は弱いという科学的真実が明るみに出てしまった。 IPCC学派としては、何としてでも、科学的真実を覆い隠さねばならない。 そこで、「クライメート・デパーチャーが起きる」と煽り立てて、世間の目を逸らそうと図ったのである。 「haitus」に関して何らの科学的説明すらできないくせに、「クライメート・デパーチャーが起きる」などと煽り立てること自体が全く以って非科学的であり、人為的温暖化の虚構を露呈していると理解すべきである。 |

|

|

■[注1] これら以外にも、成層圏の水蒸気減少が原因と主張する論文[SCienCe,327(2010)1219]もあった。図8−2を見ると、確かに、成層圏の水蒸気に放射強制力が設定されている。

人間の経済活動が大気中の水蒸気を増やすことはなく、CO2の人為的排出が原因で気温が上がり、その結果として、水蒸気が増す、というのがIPCCの見解であり、だからこそ、対流圏の水蒸気には放射強制力が設定されていないのに、成層圏の水蒸気に放射強制力が設定されているのは摩訶不思議だが、図8−2が正しいのなら、成層圏の水蒸気の放射強制力はCO2の放射強制力よりもずっと弱いから、成層圏の水蒸気が減ったとしても、CO2の増加に因る気温上昇を相殺できるはずが無い。 にもかかわらず、「hiatus」の原因が成層圏の水蒸気と言うのは、「温室効果ガスが閉じ込める熱の量が想定よりも少ない」と認めたに等しい。 また、火山噴火に因る成層圏のエアロゾル増加が一因と主張する論文[SCienCe,333(2011)866、及び、 GeOphys.Res.Lett.,40(2013)999]もあったが、下図に見えるとおり、中国とインドを除けば、この15年間、地上に届く日射量はむしろ増加している。 図9−7 「Bull.Amer.MeteOr.SOC.,93(2012)27」より 一方、中国とインドの日射量減少は「アジアでの大気汚染や雲が太陽光を遮っている」という説の拠りどころであり、例えば、[PNAS,118(2011)11790]が主張していたが、最新の論文[Nature GeOsCienCe,6(2013)258 ]で否定されている。 ■[注2] 「J.GeOphys.Res.,116(2011)D22105」は、人為的温暖化説の、つまり、気候モデルの当否を判断するには少なくとも17年間のデータが必要、と言い張っている。 しかし、図9−1を見れば判るとおり、実際は、15年間ではなく、気温上昇は既に16年間停滞しているから、来年、全球平均気温が0.3℃上がらない限り、気候モデルは破綻していることになるが、そんな可能性は0.3%も無い。 しかも、突如として0.3℃上がったとしても、それ自体が気候モデルの想定外だから、結局、気候モデルは既に100%破綻している。 そもそも、前章で解説したとおり、そして、本章でも解説しているとおり、海洋貯熱から導き出される放射強制力は気候モデルの値よりも遥かに弱い。 放射強制力は1750年から2010年までの260年間の値である。 17年間のデータが必要などと言い張って、260年間のデータを否定しようと図るのだから、その愚劣さには開いた口が塞がらない。 ■[注3] 東大グループは「20世紀後半から上昇していた地球全体の平均気温が、今世紀に入ってほぼ横ばいとなっているのは、海洋の深層部が熱を吸収しているため」と言い立てながら、その気候モデルが気温データを再現できるのかどうかを示していないが、その後、このような論文が発表された。 |

|

|

■太平洋の海面水温が低下 温暖化のペース鈍らす

米大学チーム、再び上昇の可能性は高く 2013/9/21 (日本経済新聞) 熱帯域の太平洋の海面水温がこの10年ほど低い傾向にあるために、今世紀に入って世界の平均気温の上昇ペースが鈍っているとする研究結果を、米カリフォルニア大サンディエゴ校の小坂優研究員らのチームがまとめた。海面水温は将来、再び高温傾向になる可能性が高く、その時は、地球温暖化が急速に進む恐れがあるという。 高知県四万十市で8月、観測史上最高の気温41度を記録するなど、日本は近年、猛暑の印象が強いが、世界的に見ると年平均気温は2000年ごろからほぼ横ばいで推移している。一方で、大気中の二酸化炭素(CO2)濃度は一貫して増え続けていることから、温暖化の仕組みと矛盾しているように見え、専門家の間で何が原因なのか議論になっていた。 チームは、海面水温が1年程度高くなるエルニーニョ現象が起きる熱帯太平洋東部に着目。この海域では、数十年とより長い周期でも低温と高温を繰り返しており、地球全体の気候に影響を及ぼしている可能性があることから、過去の海面水温データを使って、世界の平均気温がどう変わるかシミュレーションした。 その結果、最近約15年の気温上昇の停滞や、1970年代後半から約20年続いた急速な温暖化をほぼ観測通りに再現することに成功。「気温上昇が鈍ったのは海面水温が低温傾向にあるのと関係している」と結論付けた。 チームは、こうした変動は自然のゆらぎによるもので、今後も海面水温に応じて気温上昇が進んだり鈍ったりする可能性があるが、長期的には温暖化は止まらないと指摘している。成果は英科学誌ネイチャー[Nature,501(2013)403]に発表した。 ■近年の気温上昇の停滞 産業化に伴い二酸化炭素(CO2)など温暖化ガスの大気中濃度が増加して地球の平均気温が上昇する地球温暖化が進行しており、気温上昇のペースは、20世紀後半には10年当たり約0.13度だった。ところが1998年以降の最近約15年間は、ほぼ横ばいに鈍化。温暖化に矛盾するとして、専門家の間で「ハイエイタス」問題と呼ばれて注目を集めている。原因は、大気中の微粒子や水蒸気の量の変化、火山の噴煙、太陽活動の強弱、海による熱の取り込みの変化などさまざまな説が提示されている。 |

|

|

「1970年代後半から約20年続いた急速な温暖化をほぼ観測通りに再現することに成功」と云うのは下図のパネルaの赤線(POGA−H)を指している。

図9−8 「Nature,501(2013)403」より 1975年から1998年までの気温上昇は0.8℃弱。 一方、パネルbの赤線(POGA−C)は「自然のゆらぎ」を示しているが、1975年と1998年の差は0.4℃。 つまり、20世紀第4四半期の気温上昇の半分は自然要因。 実際、「海面水温に応じて気温上昇が進んだり鈍ったりする」と、つまり、「1970年代後半から約20年続いた急速な温暖化」は「海面水温に応じて気温上昇が進んだ」からである、と認めている。 やはり、「温室効果ガスが閉じ込める熱の量が想定よりも少ない」ことは明らかで、従って、「地球温暖化が急速に進む恐れ」は無い。 |

|

|

■[注4] 東大グループは「20世紀後半から上昇していた地球全体の平均気温が、今世紀に入ってほぼ横ばいとなっているのは、海洋の深層部が熱を吸収しているため」と言い張っているが、そのメカニズムを説明していない。

メカニズムが分からなければ計算できないはずなのに、「(コンピュータの計算結果に依れば)海洋の深層部が熱を吸収している」と言うのは不可解だけれど、最近、風が原因であると言う論文[Nature Climate Change,4(2014)222]が発表された。 |

|

|

■温暖化の熱の一部は海中に潜んでいる?

2014/2/12 (ナショナルジオグラフィックニュース) 地球温暖化に由来するエネルギーの大部分が、近年は太平洋の水面下に潜んでおり、いずれその熱が一気に放出されるおそれがあることが、最新の研究によって指摘された。 研究によると、赤道付近を吹く貿易風は、過去20年間にわたって太平洋上で激しさを増しており、その結果、 海中に追い込まれる熱量が以前よりも多くなっているという。 2001年以降、地表の平均気温の上昇は以前よりも緩やかになっている。気候変動に懐疑的な陣営は、この「停滞」を根拠に、地球温暖化は収束したと主張している。この冬、アメリカを記録的寒波が襲っていることも、こうした主張の補足材料となっている。 だが地球温暖化が収束していないのは明らかだ。観測史上の年平均気温の上位10カ年は、いずれも1998年以降の年代が占めており、2010年が過去最高となっている。熱を閉じ込めてしまう温室効果ガスの濃度は、依然として上昇を続けている。にもかかわらず気温の上昇ペースが以前よりも落ち着いているのはなぜか、気象学者らは 研究を急いでいる。 研究の蓄積によって、数値に現れないでいる熱量の一部が、太平洋に潜んでいる可能性が浮かび上がった。 ■海中の熱の移動 今回の研究は、オーストラリア研究会議(ARC)気候システム科学センター(COECSS)のマシュー・イングランド(Matthew England)氏がリーダーとなって行ったもの。研究チームは、観測データと詳細なコンピュータ ー・シミュレーションを用いて、地表の気温に対する貿易風の影響を明らかにした。赤道付近を西向きに吹く貿易風によって、温かい海水が押し流され、太平洋西部に溜まっているという。 1990年代以降、貿易風は激しさを増しており、一部地域では50%も加速している。この「強い貿易風によって、太平洋の赤道付近では、比較的低温の海水が海面近くまで上昇し、(従来よりも)多くの熱量が海中へと送り込まれている」と、研究の共著者である米国立大気研究センター(NCAR)のジェラルド・ミール(Gerald Meehl)氏は言う。 その結果、地球温暖化に由来する熱のうち、数値に現れていない部分は、太平洋西部の海中深くに蓄えられることになったとイングランド氏らは主張する。研究チームの試算によると、貿易風の激化によって、地表の平均気温は全世界で摂氏0.1〜0.2度低下したという。「2001年以降に観測された地表の温暖化の中断の大部分を説明する」には十分な数値だと論文には書かれている。 「この20年ほどの(貿易)風の激化がなければ、おそらく最近の10年間には、かなりの気温上昇が観測されていただろう」とイングランド氏は言う。 ■下降したものはいずれ上昇する 貿易風が激化した原因のひとつは、「太平洋数十年規模振動(IPO)」という、エルニーニョ現象に似た自然な周期的気候変動であるとイングランド氏は言う。ただし、ここまで風が強くなったのは観測史上先例がなく、その原因は十分には解明されていない。原因の特定が重要なのは、それが分かれば、貿易風が再び弱まる時期を予測できる可能性があるためだ。貿易風が弱まると、現在太平洋に蓄えられている熱の再放出につながるおそれがある。 「熱を海底に送り込み続けることはできない。年々送り込んでいけば、いつかは熱が再び大気と接触し、気温を上昇させるのを目の当たりにすることになる」とイングランド氏は言う。 「いずれ、中断などなかったかのように、気温は上昇するだろう。(中断が)終わるのが数年後のことか10年後のことかは分からないが、いずれにせよ私たちの研究では、その後の温暖化はかなり急激なものになると予測されている」とイングランド氏は言う。 地球温暖化の中断の原因を貿易風の激化によって説明した今回の論文は、「Nature Climate Change」誌オンライン版に2月9日付けで掲載された。 |

|

|

「自然な周期的気候変動」に因って「赤道付近を吹く貿易風は、過去20年間にわたって太平洋上で激しさを増しており、その結果、 海中に追い込まれる熱量が以前よりも多くなっている」のであれば、「停滞」以前は貿易風が弱かったはずであり、従って、「貿易風が弱まると、現在太平洋に蓄えられている熱の再放出につながる」ということは、「停滞」以前は「太平洋に蓄えられている熱の放出」が原因で気温が上がっていた、ということを意味する。

従って、やはり、「停滞」以前の気温上昇の半分は「自然な周期的気候変動」に因る、ということにならざるを得ず、「停滞」と見える現象こそが「(人為的)地球温暖化」であるという結論は揺るがない。 であるから、「この20年ほどの(貿易)風の激化がなければ、おそらく最近の10年間には、かなりの気温上昇が観測されていただろう」などということはあり得ない。 にもかかわらず、「いずれ、中断などなかったかのように、気温は上昇するだろう。(中断が)終わるのが数年後のことか10年後のことかは分からないが、いずれにせよ私たちの研究では、その後の温暖化はかなり急激なものになると予測されている」ということは、物理的にあり得ないことでもコンピュータシミュレーションでは起こり得るということであり、コンピュータシミュレーションの非科学性と人為的温暖化説の虚構を露呈したと言えよう。 本文中で指摘したとおり、人為的温暖化の基本原理に依れば、気温上昇が「中断」している限り「熱を海底に送り込み続けることはできない」。 前章で解説したとおり、IPCCは放射強制力を著しく過大評価している。 IPCCが想定する「地球温暖化に由来するエネルギーの大部分」はそもそも存在しないのだ。 上記の論文は「赤道付近を吹く貿易風は、過去20年間にわたって太平洋上で激しさを増しており・・・太平洋西部の海中深くに蓄えられることになった」と言い立てているけれど、下図は赤道付近太平洋西部の風の強さと海面上昇の推移を示している。 図9−9 「J.Clim.,24(2011)4126」より 海面上昇と風の強さが同期しているのが分かる。 人為的温暖化が海面上昇の原因なら、1990年以前から海面が上昇していたはずだが、観測されていない。 風が強まったから海面が上がったのである。 下図を見れば分かるとおり、近年の海面上昇は赤道付近太平洋西部の海面上昇の寄与が極めて大きい。 (逆に、このように一部の地域だけの海面上昇が非常に大きいということは、その地域の海面上昇の主たる要因が自然要因であることを意味する。但し、地盤沈下等、CO2以外の人為的要因も大きいかもしれない。) 図9−10 「PaCifiC DeCadal OsCillatiOn COntributiOn tO GlObal and RegiOnal Sea Level」より その海面上昇が風に因る、つまり、自然要因が大きいということは、近年の海面上昇も自然要因が大きいということに他ならない。 気温上昇は止まったにもかかわらず、IPCC学派が「温暖化が止まったとまでは言いがたい」だの、「温暖化は着実に進行していると考えられる」だのと言い張る拠りどころは、1998年以降も海面上昇が続いているという事実にあったわけだが、それは主に風の効果、つまり、自然現象であり、人為的な要因ではなかった。 IPCC学派は「この20年ほどの(貿易)風の激化がなければ、おそらく最近の10年間には、かなりの気温上昇が観測されていただろう」と言い立ててみたものの、全く逆に、IPCCの主張に科学的根拠が無いことを曝け出してしまったのである。 屁理屈をこね回して誤魔化そうとしても、論理的な破綻は避けられず、所詮はボロを出す。 気温上昇の「停滞」に対するIPCC学派の言い逃れは当にそれである。 |

|

|

■[注5] 一方、図9−2の論文に依れば、海洋貯熱は「FOr 1960-2009, the COrrespOnding values are 0.22 and 0.29 W/(m^2), slighly lOwer than thOse repOrted by L12(図8−4の論文) fOr 1955-2010 (0.27 and 0.39 W/(m^2) fOr the upper 700 m and 2000 m)」。

0.29W/(m^2)は海面だけの値だから、地球の表面全体に換算すれば、0.7×0.29W/(m^2)=0.2W/(m^2)。 前章で解説したとおり、地球全体に溜まる熱の9割は海に溜まるから、図9−2から導き出される放射強制力は0.2W/(m^2)÷0.9=0.23W/(m^2)であり、図8−2のエラーバー内に収まらない。 (8−1)式より、この放射強制力に伴う気温上昇は0.06℃。 フィードバックで3倍に増幅されても0.2℃未満であり、図8−4から導き出される値0.24℃より低い。 しかしながら、図9−2の論文はIPCC第5次報告書に採用されなかったので、本文は図8−4の結果に拠った。(IPCC第5次報告書第3章の図3.2を参照。) ■[注6] 図9−4が言いたいのは、気候モデルでも紫色の線のように気温上昇が15年間停滞することはありえる、ということであろう。 「State Of the Climate in 2008」は、IPCCの気候モデルで気温上昇が15年間停滞する可能性は5%しかない、と認めていたが、「SimulatiOn #5」はその5%に当たる、というわけである。 しかし、今問題となっている「hiatus」を説明できない。 つまり、IPCCの気候モデルで気温上昇が15年間停滞する可能性は5%というのは、5%の気候モデルは1998年以降の気温上昇停滞を説明できるということを意味しない。 実のところ、1998年以降の気温上昇停滞を説明できる気候モデルは無い。 正確に言えば、無かった。 [注3]で採り上げた論文が「hiatus」の再現に初めて成功したが、既に解説したとおり、20世紀後半以降の気温上昇の半分は自然要因、という結果になってしまったのである。 つまり、人為的排出CO2に因る気温上昇は0.3℃にすぎない。 海洋貯熱から導き出された値0.24℃よりも少し大きいけれど、0.3℃だとしても、上記の結論は変わらない。 60年間で0.3℃なら、10年当り0.05℃だが、IPCC第5次報告書政策策定者向け要約の3ページには「一例として強いエルニーニョ現象の年から始まる過去15年の気温の上昇率(1998〜2012年で、10年当たり0.05 [−0.05〜0.15] ℃)」とあるから、やはり、「世界的には地球温暖化が止まったかもしれない」と見える現象こそが「(人為的)地球温暖化」である。 一方、図9−4のように、気候モデルでも気温上昇が15年間停滞することはありえる、と言い張るのであれば、なぜ「SimulatiOn #5」では2030年から2045年まで気温上昇が停滞しているのかを説明しなければならないが、そのような説明は全く無い。 自然変動を考慮しなければ、気温が横ばい状態になるはずが無いにもかかわらず、緑色や紫色の線で示された結果になったのなら、コンピュータが意味不明な結果をはじき出したということでしかない。 図9−4はコンピュータシミュレーションの無意味さを露呈しただけである。 ■[注7] 図9−5の赤線の前半部分、1950年までは人為的排出CO2が原因ではなく、第7章で解説したとおり、太陽活動に因る。 人為的要因に帰せられるのは1950年以降である。 100年で0.68℃だから、1951年から2010年までの60年間で0.4℃。 第6章で解説したとおり、この値は人為的排出CO2に因る気温上昇の可能性の上限であり、実際の値がそれより低くても不思議ではない。 海洋貯熱から導き出された値0.24℃との差の要因として考えられるのは、都市化(または、気温観測の劣化、または、乱開発)の影響である。 実際にこれを確かめるには綿密なフィールドワークが必要であり、机の前でコンピュータをいじっているだけのIPCC学派には及びもつかないことだが、幸いにして、東北大学名誉教授の近藤純正氏の誠実な研究がある。 それに依れば、都市化を取り除いた純粋な気温上昇は気象庁公表値の6割。 (「気温観測の補正と正しい地球温暖化量」参照。) もちろん、これは我国だけの結果だが、他国では同様な研究が無いから、これをそのまま適用すると、0.4℃の6割は0.24℃だから、海洋貯熱から導き出された値と一致する。 下図に見えるとおり、IPCC学派は、海洋貯熱の増加を盾に、図6−3の全球平均気温への都市化の影響は無い、と言い張っているけれど、真実は真逆であり、海洋貯熱は都市化の影響を示唆している。 図9−12 「温暖化におけるCO2の役割および最新の科学的知見について」の15ページ 但し、都市化の影響は我国で特に酷いのも事実だから、0.4℃と0.24℃の差には他の要因もありえる。 (もちろん、近藤純正氏はそのことも考慮して、都市化の影響が顕著な17気象官署から13地点を選び、それに都市化の影響が弱い16の田舎観測所の一部と、氏が独自に選んだ地点から成る、計34地点のデータを分析した上で、なお、6割という結論に達したのではあるが。) そこで、第2の要因として考えられるのは「natural variability」の増幅である。 「Nature Climate Change,3(2013)822」、及び、[Clim.Past,9(2013)2269]に依れば、エルニーニョ・南方振動(ENSO)は20世紀後半に活発化している。 両論文の意図は、人為的排出CO2に因る温暖化がENSOを活発化させている、ということであろうが、上でも述べたとおり、20世紀前半の気温上昇は自然要因だから、自然要因の温暖化でENSOが活発したと見るべきであり、そうであれば、20世紀後半はAMOも増幅していてもおかしくない。 但し、ENSOは活発化していないと言う論文[J.GeOphys.Res.,117(2012)C11007]もある。 そこで、第3の要因として考えられるのはコレである。 図9−13 南極上空オゾンホールの面積変化 図6−3の黄色の線が示しているとおり、気温は1980年以降に急上昇したが、オゾンホールも1980年以降、急激に拡大している。 それはオゾンホールと気温上昇との因果関係を示唆しているが、最近、その因果関係を裏づける論文が立て続けに発表された。 |

|

|

■オゾンホールと気温上昇に関係か

2013/10/14 (NHK) 南極の上空のオゾン層が穴の開いたような状態になるオゾンホールと気温との関係は、これまではっきりしないとされてきましたが、初めて気温の上昇と関係する可能性があると指摘する研究[Nature GeOsCienCe,6(2013)934]がまとまりました。 研究をまとめたのは、日本とアフリカのジンバブエの共同研究チームです。 研究チームは、オゾンホールの面積が大きい年ほどアフリカ中南部の夏の気温が高くなる傾向があることに注目し、そのメカニズムを分析しました。 それによりますと、オゾンホールが大きくなると、南極の上空で紫外線の吸収が減って気温が下がるため、比較的気温の高い地表付近との間で上昇気流が発生し、南極にある低気圧が強められるということです。 そして、この低気圧により、アフリカ南部の高気圧が南極のほうに引き寄せられると、中南部でも低気圧が発達し、赤道付近から暖かい空気がより多く流れ込んで気温が高くなる傾向があるということです。 オゾンホールと気温との関係は、これまではっきりしないとされてきましたが、今回の研究は、初めて気温の上昇と関係する可能性があると指摘しています。 分析した独立行政法人海洋研究開発機構の森岡優志さんは、「気温の変化については二酸化炭素濃度の上昇が注目されているが、オゾンホールが影響する可能性があることが分かった。今後、気温の予測にはこうした影響も考慮していく必要がある」と話しています。 |

|

|

■オゾン層保護条約、地球温暖化「減速」の助けに メキシコ研究

2013/11/11 (AFP) 地球温暖化の懐疑論者たちが自身の主張を後押しするものとして引き合いに出す「地球温暖化の減速」の一部は、世界で最も成功している環境条約の1つによって誘発されたとする研究論文が10日、英科学誌「ネイチャー・ジオサイエンス(Nature GeOsCienCe,6(2013)1050)」に発表された。 メキシコ国立自治大学(NatiOnal AutOnOmOus University Of MexiCO)の大気物理学者、フランシスコ・エストラーダ(FranCisCO Estrada)氏率いる研究チームが発表した論文によると、地球を保護するオゾン層を破壊する工業ガスなどの物質の段階的削減を目的に策定された国連(UN)の「モントリオール議定書(MOntreal PrOtOCOl)」は、同時に地球温暖化に小さな歯止めをかけることにもなっているという。 この議定書がなければ、現在の地球の表面温度は約0.1度高くなっていただろうと研究チームは指摘する。論文は「逆説的な話だが、人間が気候システムに影響を与えることができない証拠として地球温暖化の懐疑論者らが示す、近年の温暖化の減速には、直接的な人為的要因がみられる」と述べている。 1987年に採択され、1989年に発効したモントリオール議定書は、塩素および臭素を含有する化学物質群の削減を締約国に義務づけている。エアゾールスプレー、溶剤、冷却剤などに使われているこれらの物質は、成層圏に存在し、がんの原因となる紫外線を吸収するオゾン層を破壊する。また、この種の化学物質の中には、太陽熱を強力に吸収する性質を持つものがあるために、図らずも強烈な温室効果ガスになるものもある。 1990年代に効果が出始めたこれら化学物質の段階的削減は、気候変動との闘いにおいて小さいながらも目に見える進展になったと研究チームは指摘する。1998年〜2012年、地球全体の平均温度は10年当たり平均0.05度の割合で上昇した。過去50年間の10年当たりの平均上昇率の0.12度と比べると、この値は非常に小さく、増加傾向が続いている温室効果ガスの排出量と一致しない。 その結果、15年間の温暖化の「停滞」は、気候変動が自然的要因に由来する証拠であり、化石燃料排出量の削減を求める環境保護の声には不備があり、詐欺に等しいことを示していると懐疑論者らは主張している。 研究チームは今回の論文で、20世紀における炭素排出と温暖化の統計的な比較を行った。20世紀全般では、気温は0.8度上昇した。 |

|

|

「この議定書がなければ、現在の地球の表面温度は約0.1度高くなっていただろう」ということは、1980年以降の気温上昇のうち少なくとも0.1℃はオゾンホールが原因、ということに他ならない。

0.1℃だとすれば、人為的排出CO2に因る気温上昇は0.3℃ということになり、海洋貯熱から導き出された値よりも少し大きいが、そうだとしても、「15年間の温暖化の停滞」こそがCO2に因る温暖化であることに変わりはなく、従って、「化石燃料排出量の削減を求める環境保護の声には不備があり、詐欺に等しいことを示している」。 |

|

|

■[注8] 但し、最近、ネイチャーに掲載された解説では、PDOも60年周期になっている。

図9−14 「Nature,505(2014)276」より 「Warm-phase PDO」と「Earth warmed rapidly」が同期していることが分かる。 それは「It was a time when natural variability and glObal warming were gOing in the same direCtiOn, sO it was muCh easier tO find glObal warming」を示している。 そうであれば、20世紀第4四半期以降の気温上昇には、AMOとPDOの双方が寄与しているかもしれないが、そうであっても、「natural variability」がピーク状態にあること、であるから、「世界的には地球温暖化が止まったかもしれない」と見える現象こそが「(人為的)地球温暖化」であるという事実は覆らない。 ■[注9] その論文も「SuperimpOsed On the seCular trend is a natural multideCadal OsCillatiOn Of an average periOd Of 70 y with signifiCant amplitude Of 0.3-0.4°C peak tO peak, whiCh Can explain many histOriCal episOdes Of warming and COOling and aCCOunts fOr 40% Of the Observed warming sinCe the mid-20th Century and fOr 50% Of the previOusly attributed anthrOpOgeniC warming trend」と、つまり、「温室効果ガスが閉じ込める熱の量が想定よりも少ない」と結論している。 ■[注10] 「hiatus」に関して、IPCC第4次報告書の執筆者と第5次報告書の執筆者が「Overestimated glObal warming」と認めたことで話題になった「Nature Climate Change,3(2013)767」は「It is wOrth nOting that in any Case the AMO has nOt driven COOling Over the past 20 years」と言っているが、AMOはピーク状態にあり、それが「hiatus」の原因であること、そして、これから「the AMO drives COOling」であるという意味において、それは正しい。 ■[注11] 下図はサンフランシスコの海面推移を示している。 図9−15 「EOS,93(2012)249」より 黒線を見れば分かるとおり、1970年代末に海面が不連続に上昇しているが、これは「79年2月から3月にかけて、北極に近いグリーンランド海の表面水温が一気に2度も上昇し、周辺の大気の流れに影響が及んで、温暖化への引き金が引かれていた事実」と見事に符合する。 近年の海面上昇に自然変動が大きく寄与していることは明らかであろう。 ところが、図9−11に見えるとおり、IPCCは自然変動要因を全く考慮していない。 それどころか、自然変動に因る海面上昇分までも人為的要因に帰している。 IPCCはCO2の効果を著しく過大評価している。 海面上昇に自然変動が大きく寄与していることを認めると、過大評価が露見してしまうので、自然変動の寄与を認めず、自然変動に因る上昇をも人為的要因に帰すのである。 もちろん、IPCC学派(例えば「J.Climate,22(2009)780」) に言わせれば、「グリーンランド海の表面水温が一気に2度も上昇し、周辺の大気の流れに影響が及んで、温暖化への引き金が引かれていた」というような現象、いわゆる、「Climate Shift」自体が人為的温暖化の結果、ということになるが、急激な気温上昇は20世紀第4四半期以降だから、1970年代末の「Climate Shift」が人為的要因であろうはずがない。 さらに、人為的なCO2排出は20世紀後半に激増したから、上図の1930年から1980年までの直線的な海面上昇の半分近くは自然要因である。 第7章で解説したとおり、太陽活動の活発化が原因である。 [注4]で解説したとおり、赤道付近の太平洋西部の海面上昇が風に因ることをも考慮すれば、20世紀の海面上昇の大半は自然要因であり、しかも、第8章で解説したとおり、CO2以外の人為的要因が大きいから、CO2の影響が弱いことは明らかである。 ■[注12] 最近、「GeOphysiCal ResearCh Letters」誌、及び、「Climate DynamiCs」誌に発表された論文もAMOを分析した結果、2030年まで気温は低下、もしくは、停滞する、と指摘している。 |

|

|

|