|

���ь`�r�@�@�@����s�ԗ͒�

|

���̌`���тɎ��Ă��邱�Ƃ���u�ь`�r(�͂��܂�������)�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł����A�����r�Ɠ��l�A���[��3���قǂŁA�~��̓��J�T�M�ނ�q�œ��키�_�Ɨp���r�ł��B�����r�ƌь`�r�ɋ��܂ꂽ�n�悪���ԗ͑��̒��S�ł��B���݂͎ԗ͒��ƂȂ�A����s�����̎x�����u����Ă��܂����A�����ɑ�R�_�_�Ђ��������Ă��܂��B

�ԗ͒���R�_�_�ЁB���̗R���ɂ��ẮA�u��Ր_�F��R�_���@���J���ۘZ�N (�ꎵ���) ���q����茚���Ƃ��� �������l�̍���؎R�̗���h�������R�̐A�т���삷��ړI�Ō��������Ɠ`������ �X���_�В��v�Ƃ���܂����A���̐_�Ђ��܂��A�ؑ����؍�̎R�_�Г��l�A�����R�̎��_�Ƃ��đ�R�_�_���J��Ђ̂悤�ł��B

�����r�Ɠ������A���̒r�ɂ�������̓`��������܂��B

�u�ь`�̒r�Ƃ����̂�����A�r�̑��ɏ�Ղ�����B�́A���q�ǂ�(������)�Ƃ����l�����̏�ɏZ��ł����B���d�������Ă����s���痈�������A���̒r�Ŏ����̌т���Ƃ����B�Ƃ��낪�A�ǂ��������Ƃ��т͌������݂ɗ���A�������낤�Ƃ��������r�ɗ����Ď���ł��܂����B�����Łu�ъ��v�Ƃ����A�܂��A�r�̌`���тɎ��Ă���̂ŁA�u�ь`�v�Ƃ������B�w�X�̓`���x���v

�u�r�̑��ɏ�Ղ�����B�́A���q�ǂ�(������)�Ƃ����l�����̏�ɏZ��ł����v�Ƃ���܂����A��R�_�_�Ђ̋߂��ɂ́A���āu���q��(�܂�������)�v�Ƃ�����(��)���z����Ă��܂����B

���̏�́A�O����N(1332)���A���q���{�̕����ł��閏�q�e���Ƃ����l�����A�����炱�̒n�ɓ������ċ��قƂ����邾�Ƃ����Ă��܂��B�u���q�ǂ́v�Ƃ����̂͂��̖��q�e���̂��ƂȂ̂����m��܂��A���ꂪ������ɒu��������Ă���悤�ł�(�������A�`���ł���)�B

�]�k�ł����A�u�ԗ�(����肫)�v�Ƃ����n���̗R���́A�u����(�T���L)�v���炫���Ƃ�������A�A�C�k��́u�T���L(�����̎��n��)�v���ꌹ�Ƃ���Ƃ�����������܂����A���̑��ɁA�O�q�̖��q�e�����u���s���狍�Ԃɏ���ė����v���ƂɈ��ނƂ����b���c����Ă���悤�ł��B�@ |

|

���H�c��(����������傤)�@�@�@���Ìy�S�H�c��

|

�傫����قƏ��قɕ�������B��ق́A�H�c��̖k�A10��m2�̍L��Ȗʐς�L���Ă���B����600m��k300m�B���c�Ɉ͂܂�A���͂���i�����A���ؗ��ɕ���ꂽ�ꏊ�ł���B�����{�E�ٓV�����c���Ă���B�k�Ɠ쓌�ɖx���c��A�k���̖x�͒�����300m�E��15〜0m�E�[��3m�A�쓌���̖x�͒���50m�E��2m�E�[��50cm�قǂł���B�َ��ӂ͓ꕶ����̈�Ղł�����A���݂��ꕶ�y���y�t�킪�o�y���A���a47�N�̔��@�����̍ۂ��A�����킪�o�y���Ă�B���ق͓���150m��k150m�B���͂𐅓c�Ɉ͂܂�A�䍂2-3m�قǂ̏ꏊ�ɂ���A�����̕�5m�A�[��3m�قǂ̖x�ɂ�蓌���ɕ������Ă���B���̖x�͖k�̈���ɐ�̐��������Ă���B�C���y�����������A���a46.47�N�ɑ���c��w���w���l�Êw�������̔��@�ɂ��G���Z���Ղ��˂��������ꂽ�B�z�铖���͏��ق݂̂ł������̂��A��k�����ォ�玺������ɑ�ق��z�邳��A������Ɉڂ����Ǝv����B

�����j

�Ò�4�N(��m���N�E1238�N)�Ɉ������G�̒�̒����ʒ傪�z�邵���Ƃ����B��������암�����쒀����ƁA�����������邵�A���������Ȃǂ̖����`����Ă���B���������ދ�����ƁA�����N�Ԃɕ�������8��ڂ̑��n���������邵�A�H�c�z�O�Ɩ�������B���̌�A�����ȂǂƋ��ɑ�Y�אM�ɑR���Ă����悤�ł���B�u�ꓝ�u�v�Ɂu�V�����N�Ìy�O�S�����Y�אM�̎�ɑ�������ǂ��A�O���l�ؕ��ϖ������炸�B����A���c�A�r��A�H�c�A�����̎҂ǂ����ɉ������肵���A�����Ǘ�����ׂ��ƂēV���\�O�N�O���ނ̕\�֎茭����]�X�v�Ƃ̋L�q����A����闎��Ɠ����A�܂��͂��̌�H�c�����Y���̎x�z���ɂ͂���A�H�c���͓암�ɓ��ꂽ�悤�ł���B����ɂ��p��ƂȂ����B

���H�c��Ƒ��n��

�Q���A�k���̗̒n�͊O���l�ɋy��ŁA���̊O�l�َ�͍��ʂ̕��۔V���ƖH�c�َ�̖H�c���O�Y�Ƃ�����B���۔V���̖��͖k����^�̎��ƂȂ��č��ƂƂȂ�A���ꂪ�@���ƂȂ荡�ʔ����{�����c���ꂽ�B�Q�����̐�������Ȃ鎞��ɂ́A�Q����͒Ìy�̉��œ����̔ɏ��Ԃ��Q���������Սl�ɍ��̔@��������Ă���B

�ƘV�ɂ͐ԏ����l�A���R�����A�a�c�ܘY���q�喔����̊قɂ͌��팰���A�����y���ɂ͌y�䌹���q�垻�A���a�����ɂ͋������b�@�сA�k����߉ނ̊قɂ͉��䖜���A���k���q�قɂ͌��q�������q�A��������̊قɂ͋g���퍶�q��A����{�{�قɂ͖{�{�������̌ҁ@�n���w�̕��m��u���Ďl�������ߔ������ށB

�������َ̊卋���͍a��̊قɂ͐��ؖ^�A�v�䖼�قɂ͍��X�ؖ^�A�����قɂ͌��������A�����قɂ͍������Y���q��g���A����@�قɓ���ɓ��A�����قɕ��۔V���r���A�H�c�قɖH�c���O�Y�A����قɓ��茹�ׁA���̊قɋ��ؒe�����A���c�̊قɓy���a�V��@����A���؍݉Ƃɐ��ؕ����т��薔��̎l���ɂ͋_���A�����A���A�t���̎l�Ђ���Ċ����R�@��̕�������[������B

�Ƃ���B���ɖH�c���O�Y�͊O���l�̔����Ŗk�����̗L�͂ȕ����ł������B

�R��ΖH�c��傪�����납��H�c��ُ�ɋ��Z�������s���ł��邪�A���n�Ƃ̌���Ō��ݍO�O�s�c���ɏZ��ł��鑊�n���������������Ă��鑊�n�Ƃ̌n�}�ɂ��ƁA�q���̗����Ɠ����̑��n�����̎O�j���`�l�Y���ꂪ�O���l�ɏZ������Ə�����Ă���B���n�}�ɔN����t���Ă��Ȃ��̂ł����납��ڂ�Z�ނ悤�ɂȂ��������炩�łȂ��B�܂����n�}�ɍ��`�l�Y����̑����n�z�O�����������l�N�ɒÌy�O���l�ɏZ�����A�����瑊�n���Ƃɕ���Ƃ���B���Ƃ��ʂꂽ���R�͏\�]�N�O�̍N����N�Ɉꑰ�̗����Ƃ����Ȃ邱�Ƃ������ł��邩�s���ł��邪�A�_�����A�̂��a�k�������̒험�d�ɏ����ł��Ă���B���̘_�����������ĉz�O�������Ìy�֗��đ���̂��Ƃ��������Z�������̂̂悤�ł���B������ɂ��Ă��ܕS�N�ȑO���瑊�n�z�O���H�c��قɏZ�ނ悤�ɂȂ����̂ł���B

�R��Α��n�Ƃ��H�c�ֈڂ�Z�ޑO�ɂǂ��ɋ��Z���������n�}�ɂ���Ē��ׂ�ƁA���n�Ƃ̑c��͕��e�����傩�甪��̌�����n�����痘�͒}�O���M���S�ɋ���A������N�O���������Ă���B���n�Ƃ͕��E�������Ė����������Ƃƌ����āA�����̗��ɑ��n�����痘�Ǝq�̗����A�������l���������Ă���B��̗����͎蕿�������ĎO�璬�̌�����ɂȂ����B�Z�������S�����̂Œ�̗������Ƃ��k�����B��������������������łł������̂ŁA�����̎q�̗��s�����i�O�N��m�J����œ����������A���j���t�A���j���g����A�d�V�Y�ŌR�����������B�����������N�O���\�Z�������ŖS�ƂƂ��ɑ��n�Ƃ͒����Ɋ���@����������B���������t�̎q���M�͌��ی��N�̘a�c�`���̍���ɉ����璬�̉��������āA�̂����������B

���n�s�V�i���M�̎O�j�ł��闘�v���@���Ȃ鎖��������A���Ó�N�}�O���M���S����암��T������ɈڏZ�����B�@�����n�s�V�i���M���a�c�`���̗��ɉ���蓢���������Ƃ�R��ŗ������암��T�����(����)�ɈڏZ�������̂��A�܂������̑�������@���n���ɂ������ƒ����������]���Ă����邩��A�암�ɕ����̈ꑰ�������Z��ł����̂ŁA�����𗊂��Ĉڂ��Ă����̂��������Ȃ��B

���v�̑��A���n�����V�������͋����̒m���Ă���Ƃ��납��l����ƁA���v����@���ֈڂ����Ƃ�����̗̒n�����łɐ�߂Ă����̂ł��낤�B���̂��Ƃɂ��Č̐X�я����͓�������(���a�ܔN�����\�O��)�Ɂu�O���l�̎j�֖H�c��告�n�ƂɏA�āv�Ƃ����_���\���ꂽ�B

���͒}�O���M���S��m�s�������邪����B������N�O�����������A�j�q��l�A�����A������������������B����Η��̒험���@���p���A����������Ə̂��B��������Ɏ蕿�����������ߎO�璬���������ꂽ�Ƃ��邩�畽�ƕ��ł������낤�B�O�L��l�����Ƃ���@�̂������̗��ɐ펀�����Ǝv����B

�����̎q�}�O�痘�s���ꂩ��q���t�A���M���o�ė����Ɏ���B�ȏケ�̗��������������̂���������B���̌n�}���ꊪ�A�ʂɂ��@�̌n�}���ʂ��X�ɗ����̒험�v���珑���Â������̂��ꊪ����B���v�͗��M�̎O�j�Ő��Ó�N(�k��������������)���B�ɉ����@����T������ɋ��Z�����B�암�Ìy�n���̑��n���̐�c�ƂȂ�B���v�̒��j�����͕��ƕs���̎�������A�O�q�������̌�𑊁@�����A������̂����B

�Ƃ���B�X�����@���Ȃ闝�R�ŋ�B���牜�B�܂ʼn������������Ă��Ȃ��B�n�}�ɂ͖ܘ_�Ȃ��B���v�̒��j���n�}�O�����̓��n�}�ɂ��ƁA���̍��`�l�Y���ꂪ�O���l�H�c�ɏ��߂ďZ���������Ƃ�������Ă���B�Ƃ��낪�n�}�ɋ����̂��Ă������n�����V�������̒��j���Y�Ɨ����̒��j�����Ƒ������Ƃ������Đ��ɗ��Y�����B�����̓����������������ĎO�j���`�l�Y���ꂪ�H�c�ɋ����ڂ����̂ł͂���܂����B

�H�c�Ɉڂ������`�l�Y����̎O���ɑ��n�}�O�����A���̎q�ɉz�O�����A���V�A����������A�����̒��j�������������l�N����̉Ɨ̂��p���ŁA���ꂩ�瑊�n�Ƃ͏�@������ƖH�c�Ɨ��Ƃɕ����ꂽ�̂ł���B����܂ł̌n�}�͓암�ɏZ��ł��������d���F�߁A���ܘY�ɓn�������̂ł���B�������ē��n�}�ɂ͑���Ȍ�A�V���\�O�N�H�c��ގU�����H�c�z�O�܂ł̂��Ƃ��L����Ă��Ȃ��B���̊Ԃ̎����X�я����͍��̔@�������Ă���B

���`�l�Y����̒푥��̎q��}�O�瑥���Ƃ����B���̎q�ɉz�O�����A���V�A�����̎O�l������B�����u�����l�N(�����`������)�@�Ìy�O���l�j���Z�i���v�ƌn�}�ɏ����Ă���B

�����l�N�͂��̉��m�̗����N�����Ă���Z�N�ڂŁA���̗��ܔN�ɂ͎R���@�S�ƍא쏟�V������������a������(����N���͏I���)�B

���悤�ɗ����̎��ł���B�������̊O���l�n���͉����������̗̒n�ł������B������悫�\�]�N�O�N����N�����͈ꑰ�����Ƙ_�@���������A��a�k�������̒험�d�ɂ��̏����ł��ƌn�}�����̏��ɂ���B���ꓙ�ꑰ�����̌��ʑ����͊O���l�ɈڏZ�������̂��A���炭�͑���̉Ɨ̂����������̂ł��낤�B(�n�}�ɑ���̒푥��̎q������̎O���Ə����Ă���)

�Ƃ���B�������Ă��̌n�}�͓암�ɏZ��ł������d���F�߂ď��ܘY�ɗ^�������̂�����A�����l�N�Ìy�ɏZ���������̎q���̂��Ƃ������Ă��Ȃ��ƐX�я����������A����ɓV���\�O�N�H�c����ގU�����z�O�Ƒ����Ƃ̐���͕s���ł���B�L����ʂ͓̂��R�ł��邪�A�Ìy�ɂƂ�Ă͈⊶���̏���Ȃ��Ə����Ă���B

���H�c�z�O�Ƒ��n���

�H�c�z�O�����邵�Ă���암���l�đ��ɏZ�����Ă�������A�����N�ԉ��l�đ����n���Ȃ���̂��Ìy���_�������̂́A�c��̋w����邽�߂ɂ����s�ׂł���Ƃ������j�Ƃ����������B���̂��ƂɊւ��C�R�l(���c������)�����a�ܔN������\�����̓�������ɊO���l�̎j�ցA�H�c�̏隬�̘_���̒��ɍ��̔@���_�����n��삪�H�c�z�O�̌���łȂ��Ɣ��\���Ă���B

���j�Ҏ[�̒����������葊�n���͖H�c�z�O�̖������Ƃ�����ꂽ�̂��āA��{��ꑺ���ƍ�{�`�O����ˌS�̕����@�܂Ŏ��n�����ɏo�������B�������l�đ��̑��̌�͂������Ĕ��\���Ă���A�����̎�l�͉�����鏊�͂Ȃ����ʉƂ̉��^�֕����悭���邾�낤�Ƃ����̂ŁA�������������B

���̉Ƃ͑����̍\�Ŕ�陂̎�l���o�ĉ������B�����ő��n���͖H�c�z�O�̌���ł��낤�Ƃ̎����Đq�˂Ă����|�����ƁA�@�ނ͕��R�Ƃ��ĐF���Ȃ��A�݂�Ȃ��疼�_���鑊�n���̉Ƃ͈אM���Ƃ��ɒǂ����Ƃ����㒎�̖H�c�z�O�Ȃǂ̎q���ł͂�����ʂƌ����z�����̈��A�ł������̂ŕ����ċA�������ȁB

�Ə�����Ă���B�����ʼn��l�Ď��̌n�}����茧��ˌS���������l�ė^���Y�Ҏ[�ő吳�\��N��\�ܓ����s�́u���l�đ����`�v�ɂ��f�ڂ���Ă���̂�������ƍ��̔@���ł���B

�ȏ�͉��l�ĉƂ̌n�}�ł����āA���n�Ƃ����l�ĉƂ����c�͕�����ł���B���������Ƃ��r���đc��͓�������ł��邪�A����͑S�R���Ⴕ�A���Ƃ͌��̂Ȃ��肪����łȂ�����A���n���͖H�c�z�O�̌���łȂ����Ƃ��m�邱�Ƃ��ł���B�O�̂��ߑ��̐l�ƂȂ�����������Ă݂�ƍ��̔@����������Ă���B

���l�đ��́A���������̐l�A���͉��l�āA���͏��^���͎q���A�G�V�i�Ə̂��B

���͌`���A�ʏ̑��A�����ˎm�Ȃ�B�c���͗����ːЂ�E���Ē��R�呠������Y�Ɖ]���A��ɑ��n���Ə̂��B

���͏@���q�A��͈ꑰ���l�ĉE�����̎o�Ȃ�B�O�j����A�������X�A���j����Y�A�����~���A���j�G�V�i�A�O�j���V��B

���ƌn���̏�����ᑊ�n�����Y�t�����o�ÁA�t�������̑������̎l�j�Q�͎���̎q���l�Y�����A���������߂ē암���֗������@�l�đ��ɕS��H�ށB�@ |

| �@ |

�@

�@

|

|

�@ |

| ����茧 |

�@

�@

|

|

���_��(������)��� 1�@�@�@���B�s����

|

����21�N(802)�A���c�����C�ɂ���đ��c���ꂽ�B ��a����́A���k�̓y�n���x�z���邽�߁A�o�H��E�H�c��E�����E�_���Ȃ�22�̏���z�����B �_���͂��̈�ł���B��Ƃ������A���ɐ����̌����z�u�ł���B�ŋ߂̔��@�����ŁA�R����n�������ɂł��� ���Ƃ����������B����́A����{���R��C�������B�哯3�N(808)�ȍ~�A���̒���{���R�����C����ꏊ�ł�����B ����{���R�̖�ڂ́A�ږ��Ȃǂ̌x�ŁA�ڈ̓����A�����Ď��Ȃǂł������B

�����Α叫�R���c�����C

38�N�푈�ŁA���c�����C(758�`811)�́A����10�N(791)�ɑ唺�햃�C��������g (���Α叫�R�Ƃ�����������)�ɂȂ��ĉڈΐ����ɍs�������ɁA�������g�Ŋ����B

���̊��F�߂��A����16�N(797)�ɐ��Α叫�R�ɂȂ����B���Α叫�R�Ƃ́A�ڈ𐪓����鑍�叫�Ƃ����Ӗ��ł���B ���߂ɒ�߂��Ă��Ȃ��A�ߊO�̊��ł���B

����20�N(801)2���A�c�����C�́A�����V�c����ڈΓ����̖����A�ߓ��́u���������v���������B�ߓ��Ƃ́A�V�c���o�w���� ���R�ɓ��ʂɎ����铁�ŁA���N10���A�C�����I������ƓV�c�ɕԂ����B���̓��u���������v�͌������Ă���B

����20�N(801)�r�����q�ŁA�폟���F�肵�F�_�Ђ����i�����B �����ĈɎ�������_�ɁA�ڈƑΛ������B

������21�N(802)1��9���A�_�������邽�߂ɁA�c�����C�́A�o�������B�z�邪�n�܂���2�������قnjo����4��15���A �ڈ̎E�������V���ׂƔՋ����炪500�]�l��A��ē��~�����B�x�d�Ȃ銯�R�Ƃ̐킢�ŁA�敾���Ă����B

�c�����C�́A �~������2�l�����ɘA��ċA��B8��13���A2�l�͉͓����m�R�Ŏa���B �ڈ͑�Ō����A�Ȍサ�炭�́A�傫�Ȕ����͂Ȃ������B

�O�s�̖k��̋߂��Ɂu���V�S����{�����{�v������A��ȋ�����5�N(1189)9��21�����ɁA�u�����������_����t�����B ���̐_�Ђ́A�c�����C���R���A���̎��A���������h������_�ł���B�E�E�E�v�Ƃ���B

������{������邩��_����

�哯3�N(808)�A����邩�����{�������A�_���ֈڂ��ꂽ�B(���{�͑����Ɏc���ꂽ) ���ꂩ��10���I���܂ŁA��150�N�Ԃقǂ��̖������ʂ������B

������{���R���Ǖ�

�V�c2�N(939)4��17�����痂�N5���܂ŁA���Ǖ��́A���H�ł�������������������邽�� ������E����{���R�C�����A����������Ē_���ɂƂǂ܂����Ƃ����B ���傤�ǂ��̊ԁA�V�c2�N(939)6�����痂�N2���܂ŕ�����̗���������B

������{���R�����`�ƑO��N�̖�

����5�N(1028)�ȍ~����{���R���C������Ȃ����Ԃ��������B���̊Ԉ��{��������{�E�_���̎������������B���{����(���ǂ̕�)����������ł������B ���{���ǂ͗������Z�S(���A�u�g�A�B�сA�a��A�]�h�A�_��)�̌S�i�ł���A�ڈ̒��ł������B

�i��6�N(1051)�����瓡���o�C�͍v�[����[�߂��A�J�����ʂ����Ȃ����{���ǂ��S�ؕ�(�q����S��)�ɍU�߂邪�s���B �O��N�̖��̑O����ƂȂ����B

����������͓��N�����`�𗤉���ɁA�V�쌳�N(1053)����{���R�ɔC�������B������25�N�ԕs�݂ł���������{���R���C�����ꂽ�B ���{���ǂ��߁A�����`�͑���邩�����{�E�_���ɒ��C�����B

���������{���ǂ́A�O�N�̉i��7�N(1052)�̓������q�̕a�C�����̑�͂ɂ���āA�߂������ꂽ�B ����{���ǂ́A���𗊎��Ɖ��߂��B����������ŏI������킯�ł͂Ȃ��B

�V��4�N(1056)�����`�̗�����̔C�����I���A����{�_��邩�獑�{�����֊҂�r���A ���v����ɂ����Č����`�ɐ��s���Ă�����������A ����炪���҂��ɏP���A�l�n���E�������Ƃ����A�����鈢�v���쎖�����N���A�O��N�̖����n�܂�B

|

|

���_���

2 |

�������_��S(���݂̊�茧���B�s����)�ɂ��������{�̌Ñ���B���̎j�ՂɎw�肳��Ă���B���c�����C��802�N(����21�N)�ɒz���A1083�N(�i��3�N)�̌�O�N�̖��̍��܂Ŗ�150�N�ɂ킽�����{�Ƃ��ċ@�\�����B

������̏����́w���{�I���x�ɂ���A���c�����C��802�N(����21�N)1��9���ɗ������_���邽�߂ɐ����n�ɔh�����ꂽ���Ƃ�`����B���Α叫�R�̓c�����C�͂���ɂ�葢�_���g�����C�����B11���ɂ͓�����10�����A���Ȃ킿�x�͍��A�b�㍑�A���͍��A�������A�㑍���A�������A�헤���A�M�Z���A��썑�A���썑�̘Q�l4,000�l��_���ɔz���钺���o���ꂽ�B�����炭�܂����ݒ���4��15���ɁA�c�����C�͉ڈ̎w���҃A�e���C�̍~������B

�V�����n�̏�Ƃ��ẮA���N������k�Ɏu�g�邪�z���ꂽ�B�u�g��̕����K�͂��傫���̂ŁA�����͂���Ȃ鐪���̂��ߎu�g�����v���_�ɂ�����肾�����Ɛ�������Ă���B�������܂��Ȃ������͒��~����A�u�g��͂��т��т̐��Q�̂�����812�N(�O�m3�N)���ɏ����ȓ��O��Ɉړ]�����B����ɂ���Č���ɂ���_��邪�ŏd�v�������悤�ɂȂ����B

9���I���߂ɒ���{�����{�����鑽��邩��_���Ɉړ]�����B���̐��m�ȔN�͕s�������A������Ό��݂Ɠ�����802�N�A�x�����������u�g��ɂ����ꂽ�Ƃ݂�812�N�ƂȂ�B�w���{��I�x��808�N(�哯3�N)7��4��������A���̎����ɒ���{�����{�Ɨ��ꂽ�n�ɂ��������Ƃ��m��邪�A���ꂪ�u�g���_�܂ł͂킩��Ȃ��B�ړ]��̒_���͗������k���A���̊�茧�����������R���E�s�����_�ƂȂ����B

815�N(�O�m6�N)����͌R�c�̕��m400�l�ƌ��m300�l�A�v700�l�����Ԃ��邱�ƂɂȂ����B���m��60���A���m��90���̌���ɂ���ď펞700�̕��͂��ێ������B����ȑO�ɂ͑�������h�����ꂽ����500�l���풓���Ă����B���߂���500�l���������A�ʂ̉������o��500�l�ɂȂ����̂��͕s���ł���B

9���I�㔼�ɂȂ�ƁA���̌��Ђ͌`�[�����Ă������B �@ |

|

������{�����{�@�@�@���B�s����

|

���Њi�͌��ЁB�w��ȋ��x�Ɍ��������_��S����{�ɒ������锪���{�ɎQ�w���������L����Ă���B���Α叫�R���c�����C�����ׂ̈ɉ����������Ɋ��i����A�c�����C�̋|����ڂȂǂ��ɔ[�߂��Ă���Ƒn���̗R�����L���Ă���B����͕������ɔ����{�����i�����ȑO�ɁA�c�����C�ɂ�芙�q�������h���锪���_���_��S�̒���{�Ɋ��i����Ă������ɋ����ċL�q�����B�吳11�N(1922�N)�Ɍ��Ђɗ��B

����Ր_

������_

��_�V�c(�_�c�ʑ�)

�_���c�@(�����ѕP��)

�s�n���P��

���R��

���{�̌�_�͍��Ƃ���삵�w��Y�ƌo�ς�ɂ��A�Г�����ł����l�̈ꐶ����苋��������_�Ɛ\����_�͍̂ŗ�Ƃ�����ł��B��Ր_�͜�_�V�c(�_�c�ʑ�)�_���c�@(�����ѕP��)�s�n���P���̎O���̐_�ɍ����܂��B

����20�N(801�N)�����V�c�@���c�����C�����ē��������̂Ƃ����n�ɒ_����z���A����{��u���A��̖k���̒n�ɖL�O��(�啪��)�F�������_�̐_����������A�_�{���̈������ƂƂ��ɒ���{�����{�ƍ������k�J��o�c�̎��_�ƂȂ��܂����B

�O�m���N(810�N)���Ƃ̐��h�����A����V�c��蛂�M�̔����{��������܂��܂����B

�Ï�3�N(850�N)���{�ʓ��E�~�m(���o��t)�͋{�Ƌ{�����̈������ɂčŏ����o���u���A�C����A�C���A������A���u���̏��Ղ������Ȃ��A������P��Ƃ��܂����B

�V�c3�N(941�N)�����G���͕����吪���̂���A���{�ɐ_�̂Ȃ�ѐ_�����[���폟���F�肵�܂����B

�N��5�N(1063�N)�����`�܂����`�Ƃ͒���{���R�Ƃ��ē��{�ɐ폟���F�肵�܂����B

�������N(1177�N)���B�������͓��{�����\�Z���������͂��ߎГa�̑��c�A�L��Ȑ_�́A�������̐_����[���������h���܂����B

����5�N(1189�N)�������͎�ɋԋ����{���j�a�ƍ����S�_�����Ƃ��Ƃ����q���{�̌��Ƃ��A�����o�H�����̏��ϕ�(��)�������Đ��V���Ղ����s��������P��Ƃ��܂����B�����ɂ͉��B���V�����{�Ƃ��̂��ꉜ�B����s�̊������⊋�����̏d�b�A���R���̐��h�������܂����B����3�N(1336�N)�k�����Ƃ͒���{���R�Ƃ��ċF��Q�q���܂����B

����2�N(1337�N)��k�������̕��ɋ����s����ɂ߂��Гa�Q�⑽���̐_��Y���͂��Ƃ��Ƃ��p�o�ɋA���܂����B

��a4�N(1348�N)�k�����B�T��g�ǒ�Ƃ͒_��A�]�h�A�a��A�C��A�z�g�̌܌S�̓��ʑK�������ē�k���������ɏĎ������Гa�Q��V�ɑ��c�Č����܂����B

�������N(1390�N)�V��@�䓙�R���������C�����ɉ��߂܂����B

�V��19�N(1591�N)�L�b�G�g���������h�����e�����������ĎГa�̑��c�Ƒ����̋����Ђ̏C���������Ȃ��L��ȋ����n�̐_�̂����g���܂����B

���i6�N(1629�N) / ����2�N(1662�N) / �勝2�N(1685�N) / ���\7�N(1694�N) / ��i6�N(1709�N) / ����2�N(1717�N)�@�]�ˎ���ɂ͐��ˈɒB���̌����ی�����˕M���̔����_�Ƃ��Đ��h�����A�˔�������ĎГa�̑��c�C�������܂����B

���i14�N(1637�N)�ɒB���@�̐������P�͌c���^���̂��ߌ��ׂ����Вn�̏C���ƎГa�����ݒn�ɑJ�����܂����B

����8�N(1811�N)�ˎ�A�ˎm�A����Ȗk�����S�l�Z�Z�����̑�̓��A�̓��A���f�A���X�̑�����(��t)�������Č��Гa�c���܂����B���{�͉��B�X�������ɒ������邱�Ƃ������āA�X�����������{�����g����ˎ�A�����ˎ傳��ɖ����ɂ͔��ٕ�s���֕��C���開�{��l���n�ߋߓ��d���ȂǗ��j�ɖ����c���Ă���҂������Q�w���Ă��܂��B

����9�N(1876�N)�����V�c�͓��k�䏄�K�݂̂���A�E��b��q��A�{�������厛�����A���t�ږ�،ˍF������킵�Č��q���点���܂����B

�吳11�N(1922�N)���Ђɗ܂����B

������_��̂Ȃ��œ��ɍ���V�c���M�̔����{����A���c�����C��[�̕ƓL��A���`�ƕ�[�̌�|�A�ɒB����[�̑����Ȃǂ�����܂��B�]�ˎ���̋I�s�Ɛ��]�^�������{���Q�w���ŗ��ƓL���q���A���̊G���c���Ă��܂��B�@ |

|

���ۍ���א_�Ё@���_�Ё@��ː����_�Ё@�@�@��ˎs����

|

�ۍ���א_��(�Ƃ����Ȃ�)�@/�@���_�Ё@/�@��ː����_��(���̂ւ܂�����)

3�̐_�Ђ������Ɉꏏ�ɂ���܂��B�암���̗c�N���vጂ��A�����ɗ������u��ב喾�_�Ȃ�v�ƍ����锒�ߔ����̘V�l�̂������ŕ����������Ƃ���A �ۍ���ב喾�_�Ƃ��������ł��B

���������h�ł��B���̓ۍ���ׂ���Ƃ������O�͂悭�����܂��B���Ղ肪����ȂƂ���ł���ˁB

�u�Έ���(������)(���Њw��)�@/�@����5(1858)�N�A���̏��q����(�ȓ�)(����ǂ�)�����n��K�ꂽ�ہA�a���w�̍u�w��ړI�Ƃ��āA�ۍ���א_���K�����ۓ�����(�܂��肭)�Ɛݗ������̂����Ђł���B����ɖ�����(1860)�N���˂̋g�c�[�ܘY(����)(�Ԃǂ�)��������K�˂��ہA�ЋK��n��������w���A���ЂƂ��Ă̑g�D�𐮂����B�В������ۓ������A��ٖ��̂Ƃ��A���ۓ���g(������)�A�c�����X�V������Ƃ��Ă��̌o�c�ɓ��������B�Έ��ɂ͑����̒����ŁA���Ђ̍u�`�͂����ōs��ꂽ�̂ł���B���Ђ̖��O�̗R���́u�N�q�H�ȕ���F�ȗF��m�v�Ƃ����_��̈�߂ł���B����11(1878)�N�A��g�𒆐S�Ƃ�����ЎЈ��͎��w�Z�ł�����Њw�Z��ݗ����A�ߑ�Љ�w��K�C�ȖڂɂƂ肢�ꂽ�B���̊����͓��n�ɂ����Đ��N�̈琬�ɐr��ȉe���������炵�����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��A��N�����ɐ�ĕ������w�Z�̐ݗ�������Ɏ������̂��A����A�����A�Y�Ƃ̊e����ɂ킽���Ċ����̈̐l��y�o�����̂��A���̑b���������Ђɂ݂邱�Ƃ��ł���B�v

�������������Ă��`�オ��܂��傤�B��x�݂������C����}���Ă̎��z�Ԃ��Y��ł��B���Ђ����h�ł��I�����͂��a���܂��K�����Q�肷��Ƃ��낾�����悤�ł��B�u��Ёv�Ƃ���܂��B

�ۍ���ׂ���E���������܂��Ɓu���_�Ёv�����ɂ���܂����B���������͈�ו��ɂł��B���_�Ђ̂����ł��B�����ɒÌy���P�������������N���������n�����Ղ������_�Ђ������ł��B���̘e�ɂ͏������K������܂����B������͊R�̕��ɂ������K�ł��B�����Ƃ���ꂻ���ł��ˁB�u�k����{���v���a����Q�q�L�O��v�������ł��B�����V�c�̑�7�c�����{�[�q���e���ƌ��������l�炵���ł��B

�����炪�u��ː����_�Ёv�ł��B���傤�Ǒ݂��Ă�������{�����̋�ː����̂��Ƃ���n�܂�܂��B�����ɍs������œǂ�ł܂����A�������{���y�������̂ɂȂ�܂����B�암�ƂƑ������l�Ŕ��t�߂Ƃ��Ă��ׂČ������ꂽ�l�Ȃ̂ł����ɐ_�Ђ�����킯�Ȃ��̂ł��B

�u��ː����_�Ё@/�@��ː������a�ꂽ�O�̔�(�{�錧�I�)�̋�ː_�Ђ��番�삵�ċ�ˏ��m�̊ېՂɂ����_�Ђ���������܂������A�V�������ɔ�������13�N�ɂ��̏ꏊ�Ɉڒz�V�z����܂����B�v

�ׂɈ��{�����������̂ł��������ƂȂ����Ă���̂ł��傤���B��ˏ�́u���̊ېՁv���狫���֑����}�ȐΒi�������ł��B

��א_�Ђ̍����ɕ�����ׂ̂悤�Ȓ�������������̂������܂����B���̒������C���������Ƃ����l�����܂������͑�D���Ȃ̂ł��B���̐�ɉ�������̂��m�肽���l�Ȃ̂ł��B���R����ׂ��܂ł��ς���������܂����B

�u��ו���(���Ȃ�Ԃ�)�@/�@���v2�N(1862)�A�ۍ�(�Ƃ�)��א_�Ћ����ɐݒu���ꂽ�����ˍŏ��̎��ݐ}���قł��B���Ѝw���̂��߁A��ז��s�u(�ނ���)�𗧂āA���̔�p�ɏ[�Ă������ł��B��ו��ɂ́A��˒n���̐l�ވ琬�ƒn��̐U����ڎw�������Ђ̊����̈�Ƃ��ĊJ����A���Ђ̎Ј��₻�̎q�ǂ������ɐ}����݂��o���܂������A����Ɏ��͂̑��X�̐l�X�����p����悤�ɂȂ�܂����B�����͘a�������犪�Ə̂���A���p�҂͔n���d���āA�����͏H�c�����p�n���ɂ܂ŋy�Ɖ]���Ă��܂��B�v

�u�Z�p��`(��������݂���)�@/�@�ۍ�(�Ƃ�)��א_�Ђ͎Г`�ɂ��ƁA����20�N(801)�܂��͏��a�N��(834�`)�̍��A�o�H���̑啨��(�������̂���)�_�Ђ�����(���傤)�����̂��n�܂�Ɖ]���A�V�a��N(1682)�A���ۓ������q�傪�얲�ɂ�茻�݂̒n�ɑJ�������Ɠ`�����Ă��܂��B�ː�����͐����˂̋F�菊�ƂȂ�A��Ղ͐�Ίi���Ő��\���̕��m���O����x�삵�A�_�`�n��(�݂����Ƃ���)(���o����)���s���Ă��܂����B���̐_�`�͕��13�N(1763)�A��34��ˎ�암���Y(�Ƃ�����)������i�����Ɖ]���A�`��I�ɂ��������M�d�Ȃ��̂ł��B�v

�ۍ���א_�Ђ́A�u�Ƃ����Ȃ肶��v�v�n���ł́u�ǂ��v�Ƒ����ŌĂꂽ��A�P���Ɂu���Ȃ肳��v�Ƃ��Ă�Ă邻���ł��B�@ |

|

�����Ό䏊 1�@�@�@���S���Β�

|

���Ώ�(����������-���傤)�́A��茧���S���Β����Êق̕W��200m�ɂ���u��ŁA�䍂��10m�ƁA���ӂ�菭���������ɂ���܂��B�ʖ��Ƃ��ẮA�Â��͓H�Ώ�Ə����A���Ό䏊�E�����قƂ��Ă�܂����B

�ŏ��̒z��͕s�ڂł����A���q����̂͂��߂ɁA�������̑��E���t�����A��a���O�ւ�藤�����֎�S�H�Α��ɉ��������Ƃ���܂��B���t��(������̂Ђ����)�́A���B�U�߂Ő���������A�H�Α��̌ˑɉ��~���\����ƁA�ˑ��̂��܂����B�X�ɁA���̎q�E�ˑ��́A1206�N�ɓ암������U�߂��āA�R���z����ƁA�o�H���̎R�{�S�剮(���ǂ�)�ɐi�o���A�o�H�E���R�c���z���܂����B�������A���̌���A���͌ˑ̗̒n�Ƃ��ĉ����悤�ł����A�ˑ̖{���͖剮�邩��߂邱�Ƃ͂���܂���ł����B

��k������ɂȂ�ƁA�H�Ώ�����C���ꂽ���A�V�z���ꂽ���ŁA���̏ꏊ�ɂ���ƌ������ɂȂ�A���E�ˑ����߂��悤�ł��B���̌�A�쒩�̕����ł���k�����M���A1346�N�`1351�N���A4�N�Ԓ��x�A�H�ɑ؍݂��Ď��ӂ̍����Ɏx������A�w���������Ƃ���A���Ό䏊�ƌĂ�鏊�ȂƂȂ�܂����B�₪�āA�o�H�̌ˑ@�Ƃ́A1423�N�Ɋp�ُ��z�邵�Đ��͂��g�債�܂��B

�퍑�����1532�N�ɁA�ˑ͏��̔z�u�����������Ȃ����L�^������A�H�Ώ�ɂ͎�ˍ��q��т������Ă��܂��B���̍��̎��E�ˑ̉Ɛb�c�͎�ˎ��A���R���A�ؑ����A�c�����A�ڎs(����)���A�p�̑A���ꎁ���m���Ă��܂��B

���̌�A�H�̌ˑ��́A�암�����̏d�b�ł���ΐ���E�ΐ썂�M�ɂ���čU�������悤�ł��B1540�N�A���Ώ�ɂ́A�ΐ썂�M���͂��߁A���m�ɐ��A�����Y�����q��A���ˎ��A�ʎR���A�H�����炪�����܂����B�ˑ��́A��ˎ��A���R���ƂƂ��ɓH�Ώ�ɂĐ킢�܂������s��A��ˎ��͓������A���R���͎���̎�Œ��R����Ă������A�ˑ�\�Y�����ƈꕔ�̉Ɛb�͊p�ُ�ɗ����L�т܂����B

���݂̎��Ώ隬�ɂ��锪���{�́A�H�Ώ��E��ˍ��q��̎��_�ł����B���̏H�c�X���̗��������ނ悤�ɁA���Ώ邪�z����Ă����悤�ł��B�암�̂ƂȂ����H���A��������̎z�g�F�����U�������悤�ŁA��x�́A�ΐ썂�M�Ɍ��ނ���܂������߂��A1546�N�Ɏ��j�E�z�g�F�^(����-��������)�������Ď��ΑF��(����������-��������)�Ə̂�3000�ѕ��ɂāu�z�g�E���Ό䏊�v���J���܂����B���̍��A���ɉ������Ă��܂��B

�܂��A����̗����E���c���E���\�����̈ꑰ�ł��鈻�D�L�M(���D�z�O�L�M)���A���Ό䏊�𗊂��ē���ė����Ƃ��A�R�t�Ƃ��Č}����ꂽ�Ƃ������Ă��܂��B���D�z�O�͑��̒n�ɁA���p����1586�N���Ɋ��������Ă��܂��B

�������A�암�M���̑�ɂȂ�ƁA1584�N�`1586�N�܂ʼn��x�����Ώ邪�U�����āA���ӂ����X�Ɏ����܂��B1586�N�A���Ό䏊��3��ځE���v�F(����������-�Ђ�����)�́A�q�ڎs���E�����o�_���O�ˏ�ɑ����āA�a���������܂����������o�_�͕ߔ�����A�܂��암���ɍU������܂����B���ɁA���v�F�́u�悵���v�̌̎�(��q)���c���A���Ώ���̂ĂČˑ̉Ɛb�E��ˍ����ɏ���ƁA�����E��������ɓ��ꂽ�ƌ����܂��B���̎�ˎ����q�ڎs��ɑދp�������߁A���Ώ�Ɏc�����͕̂S�����肾�����Ƃ���A���Ώ�͗��邵�܂����B�����o�_�͋�����Ďߕ�����A��ˍ����͐�k�p�قɗ����L�т��ƌ����܂��B

1591�N�ɂȂ�ƁA�암�M���͎��Ώ�ɔ��������Y���q�����܂����B�������A1592�N�A�L�b�G�g�̈�̎���̕��j�ɂāA���Ώ�͔j�p����Ă��܂��B�������A�]�ˎ���ɂ͎��Α㊯�����u���ꂽ�悤�ł��B

�x(�₰��ڂ�)�̐ՂȂǂ����邻���ł����A�X�������͑�n������Ă���A��\�͂قƂ�ǎc���Ă��܂���B

���Β��̏j���̐Ȃł͕K���u�悵���v���S���x���Ă��܂����B����́A���Ώ�ɂ͐��̎�Ƃ��āA�����c��㗬����n�����H���g���ėp����~���Ă��������ł��B�����āA���̐��H���암���ɔ�������Ȃ��悤�A������݂��āA���l�̏����Ɍ����点�Ă����ƌ����܂��B�암���͉B�����g���Đ������@���A���ɒ����ɖڂ�t���āA�����ɐ��H�̔閧���o�����Ƃ��܂������A���j���Ă��܂����Ƃ����b���A�̎��ɂȂ��Ă��܂��B���̌�A�x�肪�t�����āA�����|�\�E���悵���ɂȂ�������ł��B

|

|

�����B�z�g��(����)�E���Ό䏊��

2 |

���B�z�g���͎z�g�S������ �ɋ���u���u�z�g�䏊�v���̂��A�V���N�Ԃɂ͎��Ζ~�n�ɂ��i�o�A���Ό䏊���\�����Ƃ����B

���āA�z�g���̑c�͑������̒��j�����Ǝ��ł���B�Ǝ��͒��j�ł͂��������A�������̉Ɠ͖k�@�Ƃ��Ƃ���헊�����p���B�������A�c���̑��������傪���̌㑱�������߁A�Ǝ��͑������̑�\�Ƃ��āA�֓���Ɛl�Ƃ��Ċ���A���������Ƃƌ���� �A�����Ƃ��Ă̊�b��z�����B�Ǝ��͗������z�g�S��̗L�������Ƃɂ��A���̌n���͌�Ɏz�g�����̂���ɂ�����B�Ǝ��̑\�������������Ɠ��N�̑��������獂�o�ŁA��k�����Ɋ����B���o�̒��j�ƒ��͗�����A���B����s�Ƃ��ē�R�Ɖ��B��֓��őΌ���������A�Ⴍ���Ċ��q���{��̐킢�Ő펀����B17�˂Ŗv�����ƒ��ɂ͍Ȏq���Ȃ������Ƃ���A�����o�͑F�o��{�q�Ƃ��Ďz�g�S��̗L�����A�₪�Ă��̌n���͍������������Ƃ��A�z�g���@��(���q��)�Ƃ͕ʂɁA���B�̒n�ɍ݂��āA���R�̈��E�u�z�g�䏊�v�Ə̂���퍑�����܂ʼnh�����B�z�g�䏊�̗��̎��т͏\���ɂ킩���Ă��Ȃ����A�V��14�N�o�F�̑�ɓ암�����ˑ�ǂ��o����̂��Ă��������U�����A��F���z���Ď��Ό䏊���̂����Ƃ���Ă���B

���Ό䏊(���Ώ�)�́A�ˑ̎��Ώ��啝�ɉ��z�����Ƃ��錩�����L�͂ŁA���Ζ~�n�̂قڒ����A���ΐ�̍���(�k��)�̒i�u�ɒz���ꂽ�B�i�u�͒�n����10�����炢�̍���������A��͍��Œi�u���A���[�ɓ��s�A���Ɏ�s�A��̊s�A�O�̊s�Ɛ��ɘA�Ȃ�B�s�Ɗs�̊Ԃɂ͍��ł��[��3�`4���̍��Ղ����o�����Ƃ��ł���B��̖k���́A���}�s�Ȑ��тƂȂ��Ă���B�꒣��́A�o���͕s���ȓ_�����邪�A���숻���̏o�Ŏz�g�䏊�b�ƂȂ��������z�O�L�M�̎�ɂ����̂Ƃ���Ă���B�L�M�͓y�؍H�������ӂł������̂��A�y������A����Ɉ��������Ƃ����B

��s�͓����A��k���ꂼ��70�`80������A���݂͔����{�ƂȂ��Ă���B�e�s���c�f����悤�ɐ������H�������Ă���A��s�܂ŎԂŏ�����邱�Ƃ��ł���B�܂���s�Ղ̔����{�̓쑤�������ɎԂ��߂čs�����Ƃ��e�Ղł���B�i�q�̎��Ήw�����������5�����x�ł���B�����̌��݂̉i���������Ȃǂɂ͉Ɛb�c�̉��~�n���������Ƃ���邪�A���̐Ղ͂͂����肵�Ă��Ȃ��B

���Ό䏊�́A�c�O�Ȃ��炻�������͑����Ȃ������B�F��A�F�M�A�v�F�Ƒ����A�v�F�̑�ɂ�����V��14�N�암���ɂ���ĖŖS�ɒǂ����܂ꂽ�B

�@ |

|

���w�����^�I�_�Ё@�@�@���g�S���g���{��w����

|

�w�����͕W��136���A��k�ɂȂ��炩�ȋu�˂ł���B���͂ɂ͑��̍���Ȃǂ͂Ȃ��A���̐w�����������Ɨ����Ă���B���̒n�`�̂ɁA���̒n�͋�����荬�����܂��܂Ȑ킢�̏�ʂʼn��x���U�ߎ肪�w��~���Ă���B���ɌÑォ�璆���ɂ����Ă��B�X���镐�l������A�˂Ă���A�퍑���㖖���܂ł��̈�ࣂ�����j��D��Ȃ��Ă���B���݁A���n�Ɍf�����Ă���ē��ɂ�����̂���ׂĂ݂��

�ڈΓ����̂��߁A���{�������h�c�B���̒n�ōȂ̔����䔄(�{�ŕP)���Y�C�t���čc�q�����܂�邪�A����3���ڂɖS���Ȃ����̂ŕ��z�����B���ꂪ���n�ɂ��鉤�q�X�Õ��Ƃ����B

�Ė��V�c5�N(659�N)�A�ڈΓ����ɕ��������{�䗅�v���h�c�B

�V�����N(781�N)�A�ڈΓ����ɕ����������������h�c�B

����20�N(801�N)���ڈΐ����ɕ��������c�����C���h�c�B

�N��5�N(1062�N)�A�O��N�̖��̏I�펞�ɁA�����`�E�`�Ɛe�q���{�w�Ƃ��ďh�c�B���̌�A��O�N�̖��̎����ɂ����Đ��X�̈�\���c���B

����5�N(1189�N)�A���B�����������̂��߂ɏo�w�������������{�w�Ƃ��ďh�c�B

�V��16�N(1588�N)�A�암�M������������̎z�g�����U�߂鎞�ɖ{�w�Ƃ����B

�V��19�N(1591�N)�A��ː����̗���������邽�߂ɏo�w���������������h�c�����Ƃ����B

����ő����̕������W����n�ł��邪�A�Ƃ�킯�[���䂩��̂���̂������`�E�`�ƕ��q�ł���B�܂����̒n���g�w�����h�ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂́A���̕��q���{�w���\�������Ƃ���n�܂�Ƃ����B���̒n�ɖ�c�����܁A��������ɏƂ炳�ꂽ�����́g�����̊��h�����F�ɋP���Ē�ɉf�����̂����āA���`�Ƃ������̋g���Ƃ��đ傢�Ɏm�C��g�����̎��ɂ��Ȃ�ő��c���ꂽ�u���̗`�v������B����Ɍ��`�Ƃ���]���[����`�����ꂽ�g����ٍb�h�̕��@�����H���ċɂ߂��Ƃ����w�`�̐ՂƂ������̂��c����Ă���B

�����ė��`�E�`�Ƃ����̒n�Ɍ��������̂��A�w�����̒��S�ɒu���ꂽ�I�_�Ђł���B����͑�a�̏t����Ђɂ���O��������芩�����ꂽ�Ɠ`�����Ă���B���̈���ŁA�G�̈��{��C���U�����鎞���M�̒��̖I�̑�Q�ɔY�܂���Ă����`�Ƃ��A�t�ɖ�̂����ɖI�̑���܂ɋl�߂āA���������G�w�ɓ�������œG�����������ĎU�X�ɓ����ʂ��������߁A�I���J��_�Ђ����������Ƃ����`�����c����Ă���B

�O��N�̖��̏I�펞�ɂ��̒n���{�w�ł��������Ƃ���A���̒n�ɂ͋C���̈������̂��c����Ă���B�킢�ɏ����������`�E�`�ƕ��q�͂����Ŏ�����������Ȃ����B���̎��ɓG�̎�̂ł�����{��C�̎��N���u�����ꏊ�������Ȃ��c����Ă���B���������̏ꏊ�́A�`�Ƃ̒��n�̎q���ł��錹���������B���������U�ߖłڂ����ۂɁA���̍Ō�̓���ł��铡���t�̎��N�����߂ɂ��g���Ă���̂ł���(�w�����̂��ɂ͂��̑t�̎��������˂��c����Ă���)�B

���݂͎j�Ռ����Ƃ��ĊǗ�����Ă��邪�A�Ƃɂ��������鎞��̗l�X�Ȉ�\���Љ��Ă���A���̓��₩���͕��݂ł͂Ȃ��B�@ |

|

���ނ��ŕP�̕�@�@�@��茧�����s���{�쒬

|

�암�����̐����E�����̕��͐�c���ނ��őގ��������Ɏg������̍������Q���Ă������A���̖S���Ȃ������ɁA��̂̉��ɂނ��ł�A�z������͗l�����ꂽ�B�ނ��ł��M������ꂽ�����́A�ނ��ŏ����̖x���߂��点��������悤�ɖ�����(�ނ��ł͐������Ȃ���)�B�����A���̕�֍s�����߂̋���x�ɉ˂����̂����A���ɂ��Ĕj��Ă��܂����B�����ĉ��x���t���ւ��悤�Ƃ���̂����A�ނ��ł�����Ă����j���B�悩��召�̂ނ��ł������o�Ă��邵�A����ɉ����̕��̔����Жڂ̎ւɕω����ĐΊ_�̌��Ԃ���o�Ă����Ƃ����B�����ʼn����̕����g�ނ��ŕP�h�A���̕���g�ނ��ŕP�̕�h�Ɩ��t�����Ƃ����B

���̉����̕��͊��������̗{���A�܂��c�͋ߍ]���łނ��őގ��������U����(�����G��)�ł���B���̂ނ��ŕP�̓`���́A�܂��ɂ��̕U�����̓`�������[�ƂȂ��čL�܂������̂ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����낤�B�@ |

| �@ |

�@

�@

|

|

�@ |

| ���H�c�� |

�@

�@

|

|

����鍳�P�@�@�@��k�s(���E��k�S�c��Β�) |

����鍳�P 1

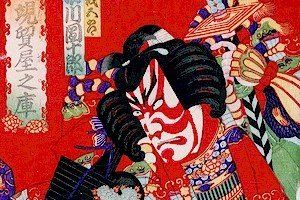

��鍳�P(�����₵��Ђ�)�͕�����(������̂܂�����)�̑�O���ƌ����Ă��܂��B�@����(�ɂ傼����)�Ɠ���l���ł���Ƃ����`��������Εʐl�Ƃ����������A�ޏ�������`���ɂ͗l�X�ȃo���G�[�V����������܂��B

�@����̍��ł������܂������A�@����̕�Ɠ`��������̂���������2�̌b����(���ɂ���)�Ɏc����Ă��܂��B�������떃�S�֒̌b�����ƕ��������킫�s�̌b����(�l�q���ʎR�����1)�ł��B�O�҂Ɏc��`���ɂ��ƁA����ŖS��ɁA�O���̑�鍳�P�����̒n�ɓ���A�����ނ��т܂����B�����ɂ͔@����̕��Ƒ�鍳�̕�肪���邻���ł��B��҂ɂ͑�鍳�̕�Ə̂���y����ƕ�肪�����Ă��邻���ł��B���b�����̓`���ł́A�@����̍ݑ����̖��O���鍳�Ƃ��Ă���悤�ł��B

�Ƃ���ŁA�H�c���̓c��̂��ɂ���c�ɂ���鍳�P�̓`�����c���Ă��܂��B

�u����̈ꑰ�͗��̌�A���U�����B�ɓ������т܂����B��鍳�P�͌ܐl�̉Ɨ��Ɏ��ꒆ���ۓ�(�Ȃ����ڂȂ�)�ɏZ�ނ悤�ɂȂ�A���̑c�ɂȂ����Ɠ`�����Ă��܂��B��鍳�P�������Ƃ����P�˂����݂��c��A�]�ˎ���ɂ́u���c�P�ˁv�̐Δ�������Ă��܂����B�܂��A�P�����{���Ƃ��Ď��Q���������n�����͒����ۓ��_�Ђɕ��ꍡ�Ȃ����h����Ă��܂��B�v

�u�ꏊ�ł����A����341������k�サ�A�c��Ήw���ʂȂ����čs���ΈӊO�Ƃ������茩����܂��B�u�P�ˌ����v�Ƃ������ł��Ȃ�ڗ����܂����̂ŁB���̂܂܁A���֑����Ă����Β����ۓ��_�Ђ�����܂��B�c�O�Ȃ��牄���n�����͔���܂���ł����B�v�Ƃ������Ƃł��B

��L�̓c�̓`���ł́A��鍳�P�͂��̒n��5�l�̎q���Y�݁A���ꂼ�ꂪ���c�ƂȂ����Ɠ`�����Ă��āA��鍳�P�̏o�Ƃ�ޏ���@����ƌ��т���`���͂���܂���B

���āA��鍳�P�`�������I�ȕ��Q����ɕϖe�����̂́A�ǂ����]�ˎ���ɓ����Ă���̂悤�ł��B�֓��̉p�Y�E����̗�͂������č]�˂̋S������Ƃ�������ƍN(���邢�͓V�C)�̔z���ɂ��A�]�ˎ���ɂ͈Ӑ}�I�ɏ���̒n�ʂ��グ���A�܂������̊Ԃ̐l�C�����������킯�Ȃ̂ł����A��鍳�̕ϖe��(�����܂őz���Ȃ̂ł���)���̕ӂ�̎���Ɗ֘A������̂�������܂���B���Q杂ɂ����đ�鍳�P�Ɨ���œo�ꂷ��̂�����̑��q�Ƃ����ǖ�(�悵����)�ł����A�ޏ��܂��͔ނ��o�ꂷ�镨��ɂ͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B

•�u�P�m���������`�`(���Ƃ��₷�������イ���ł�)�v(�R�����`/����4�N(1807�N)��)

•�u����R��鍳�P����v(����7�N(1810�N)�Ɋ��s���ꂽ���`�́u�e�G���ƂӔV�݁v�����肵�Ė���19�N�ɍĊ����ꂽ���́B)

•�u�֔��B�q�n(����͂����イ�Ȃ�����)�v(�ߏ��卶�q��/����9�N(1724�N)��)

�ȂǂȂǁB���Ȃ݂Ɂu�֔��B�q�n�v�ɓo�ꂷ�鏫��̖��́u�����v�Ƃ������Łu��鍳�v�ł͂���܂���B�ǂ̍�i�ɂ����ʂ���̂́A����̖����d�p�g���ɕϐg���Ă��邱�ƁB���`�̑�鍳�͂Ȃ�Ɖ�寜߂��������肵�܂��B

�ߏ��卶�q��́u�֔��B�q�n�v���㉉����Ĉȗ��A����̖������镜�Q杂���ڗ���̕���ł����Ύ��グ����悤�ɂȂ��������ł��B������ƋC�ɂȂ����̂��u��ȉԑ��n����(���Â܂̂͂Ȃ����܂̂�����)�v�Ƃ����猩�������̋ؗ��Ăł��B����̖��̘ݕP(���������Ђ�)�����{�����ɗ�����������ǁA�n�Ӎj(�킽�Ȃׂ̂�)�̎�Ɋ|�����ĎE����A���̉��O���ǖ�ɑg���ĕ��Q����Ƃ������b�ł��B

|

����鍳�P 2

������̖��Ƃ����`����̗d�p�g���B�{���̖��͌܌��P(�����Ђ�)�Ƃ����B

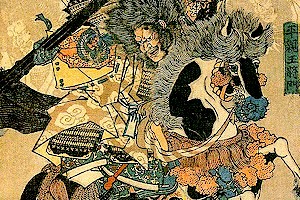

�V�c�̗��ɂĕ����傪������A�ꑰ�Y�}�͖łڂ���邪�A�����c�����܌��P�͉��O���点�A�M�D���_�̎ЂɉN�O���ɎQ��悤�ɂȂ����B����̓�\���ڂɂ͋M�D���_�̍r���̐����������A�܌��P�͗d�p��������ꂽ�B�M�D�_�Ђ̍r�_�́u�N�̍��Q��v�̎��f�_�Ƃ��ėL���ł���A�M�D�R�ɉN�̔N�̉N�̌��̉N�̓��̉N�̍��ɍ~�Ղ����_�Ƃ��`������B�M�D�_�Ђ́A�w�h�ԕ���x��w�������q�x�A�\�u�S�ցv�A�F���̋��P�̓`���ȂǂŎ��グ���Ă���B

�r���̂������ɏ]���đ�鍳�P�Ɩ�������܌��P�͉������֖߂�A���n�̏�ɂĖ鍳�ۂ�w偊ۂ�艺���W�߁A����]���̔������N�������B����͑�鍳�P���s�̒������������(�ʏ̑��Y)�ƎR������ɉ����A�����̖��ɉA�z�̏p�������đ�鍳�P�𐬔s�����B���̊ԍہA��鍳�P�͉��S���ĕ�����̂��Ƃɏ��V�����Ƃ����B �Ȃ��A���c�����C���鎭�R�ɂāA��S�l�̌��_�ۂ̎艺�ł���S�l�ɖ鍳�ۂƂ����҂�����B�鍳�ۂ͉��S���A�c�����C�̉Ɛb�ɂȂ��Ă���B���̖鍳�ۂƂ̊W�͕s���B

�`���ł͗d�p�g���Ƃ���邪�A���ۂ͓ɓ�����Ƃ��Đ��U�𐋂��Ă���B����̖��A�܌��P���Ƒ�鐷�P�̕�́A���݂̈�錧���Ύs���ˁA���������琼��200m���ꂽ���̒��ɏ����Ȓ˂�����B�ȑO�͐������ɓ�Ƃ��ďo�Ƃ��Ė鍳�ƌĂ�Ă��邪�A�n���ł͑�鐷�P�ƌĂ�A���ł���������������Ă���B�����������̉h�c�t��������ɂ́A��鐷�P�̐Ί��Ɏg���Ă����傫�Ȉꖇ�������u����Ă���A�ȑO�͏���̋������Ƃ��Ďg���Ă����B

|

����鍳�P 3

�{���͌܌��P�B������̈⎙�Ƃ��ċߐ��̏����E�Y�ȂȂǂɓo�ꂷ��l���B

�j����͓V�c�̗��ňꑰ���ł��ߓ�Ƃ��ė]�����߂������ƌ����邪�A�ꕔ�̓`���ł͕���ꑰ�Y�}���E���������ւ̍��݂𐰂炷�ׂ��A�M�D�_�ЂʼnN�̍��Q����s�������ɍr�_�̉���Ď�p�t�ƂȂ����Ƃ����B�l�X�Ȏ�p��d�p����g���Č��Ƃւ̕��Q����Ă��E�ǖ�����������A�Ŋ��͒���̌��킵���A�z�t�Ƃ̐킢�ɔs��A���V�����B

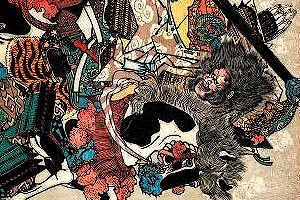

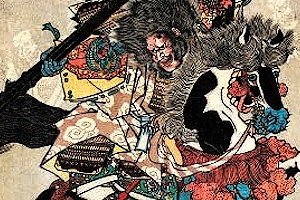

�̕���╂���G�ȂǁA�㐢�̕��w��i�ɂ��r�F���ꂽ�`�œo�ꂷ��B���ɐ������邪�`�����d���u������ǂ���v�̊G�́A�̐썑�F�̕����G�u���n�̌Ó���(��鍳�P������Ȋ[���̗d������������G)�v�����`�[�t�ɕ`����Ă��鎖�ŗL���B

|

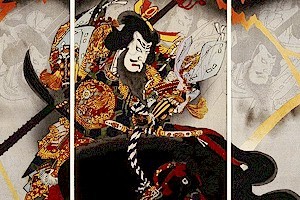

����鍳�P 4

������̈⎙�Ƃ���A���̈�u���p���d���������e�̏����B�j���ɂ͂Ȃ����A�w�O�����L�x�ɖ��O�������閺���w�v�����L�x��w�����ߏ��x�ɂ���@����̋L�q��ʂ��ċr�F����Ă��������̂ƍl�����Ă���B�����L�̐��E�Ŏ�v�l���Ƃ��Ĉ�����悤�ɂȂ����̂́A�R�����`��w�P�m���������`�`�x�Ɏ��グ���Ă���̂��Ƃł���B

�w�P�m���������`�`�x ���o����鍳�P�́A�͂��߂͔@����Ƃ��ĕ����ɗ�ނ��A��寂̐�����Ő傩�犪���𐁂����܂�A��ƂƂ��ɖd������ݗd�p�Œ��Ԃ��W�߁A���n�̌Ó����ɑ������悤�ɂȂ�B���������̉A�d�͑��Y�����ɂ��ł��ӂ���A���Q���ĉʂĂ�Ƃ������������ǂ邪�A���̂悤�ȋr�F���s����ȑO�̑�鍳�P�͓��s�̐l�ł��肻�̉��ς̃M���b�v�Ƃ����Ƃ���ɂ��L�����N�^�[���^�̑�_����������B�܂��A��寂̐�l����d�͂𐁂����܂�鏗���Ƃ����̂́A�@����̃��`�[�t�Ɍ������ނŁA�V�������q�ؔ��̐��E�ɉe�������ہA�G�Ɖ̕���̐��E�����т������̂Ǝv����B

����̖��͑��̍�i�ɂ��`����A�u�����v(�֔��B�q�n�F����͂����イ�Ȃ�����)�A�u�~���v(�p���]��:�䂸��͂������݂���)�Ȃǂ̖��O�œo�ꂵ�Ă���B�{�i���F�͂��̂悤�ȑ��̍�i�ɂ����鏫��̑��������A���Ȃ��炸��鍳�P�̑��^�Ɋւ���Ă��Ă���Ǝw�E���Ă���B

�����G�̉��Ƃ��đ�鍳�P��������ꍇ�́A���ɂ낤������t���A���ɏ����������A���ɋ����|�����X�^�C���Ƃ����̂��悭�����邪�A����͑��̗d�p���g��������(�Ⴆ���P)���������ꂽ�`�ł͂Ȃ����낤���B����͑P�����u���w�E���Ă��鎖�ŁA�l�X�ȗv�f�����ݍ����ďo���オ���Ă���̂���鍳�P�ł���Ƃ��������ł���B����ɁA��寊^�Ƃ�������ɕ`�������̂Ȃǂ������邪�A��ɏq�ׂ��悤�ɁA��鍳�P�̑��^�ɂ͏@����̉e��������B����Ă��̂悤�ȃ��`�[�t�̎����͂����̌��_��A�̂悤�ł���Ƃ����Ă��悢�̂ł͂Ȃ����낤���B

|

����鍳�P 5

�����V�c�̌�������������̖��A�S���P�͏f���̍������E���A�}�g�R�Ɋ≮��z���艺���W�߂ď������ƂȂ�A�����鍳�P�Ɖ��߂Ĉ����̌����s�����Ă����B

�m���Z�Y�G���ΔԒ��̌��ƕɂ��A�u�E�؊ہv��d�p�������ē��ݏo���B���̂��ߎ�N�������̓{��������A�Q�X�̐g�ƂȂ����m���G���́A�O�䑾�Y����̏�������A���ɕT���ׁ̈A�������̗��ɏo��B

����A�m���G���̍ȁA�P������l�̐g���Ă��M�B�}�g�R�}�g�����l�֎Q�q���邪�A���~�̓r����鍳�P�̂͂��育�Ƃɂ��A�≮�ւƘA�ꋎ����B�J�ԍX�[���ɂđ�鍳�P�̎艺�ɂ��h���ڂɑ����Ă���ȕP�����A�m���G���͋~���o���݂̍肩��m��B

�m���G���A�O���������́A�}�g�R�̊≮�ւƏ�荞�݁A���X�̗d�p�A��̑������g����鍳�P�������̖��A�|�����Ƃ̕u�E�؊ہv��D���Ԃ��Ƃ�������ł��B

|

��������̖��E��鍳�P�̗d�p�`�� 6

���̎�˓`���≅��`���̉A�ɉB�ꂽ�����ł͂���܂����A������̖��ł���܌��P�A�ʏ́E��鍳�P���A�ƂĂ����͓I�ȓ`���̐l���ł��B

�܌��P�͌��X�A���p�ɂ��x��ŁA���Ƌ��ɎQ�킵���Ƃ���Ă��܂��B�V�c�̗������肳��ĕ��������ꂽ��������c�����P�́A�M�D�_�Ђōs��ς�ŗd�p��g�ɒ����A�r���̂������ɂ���đ�鍳�P�Ɩ�������Ƃ���܂��B

���̌��x�艺�𗦂��Ē���]���̗����N�����܂������A���삪�h�������d�p�g���̑��������ƎR�������Ɍ����̖��ɔs��A�ʂĂ��Ƃ������܂��B���������ۂ͂��̌���������сA����]���̊肢�͂Ȃ�Ȃ��������̂̈��œ�Ƃ��đ����̐M�҂��W�߂��Ƃ������Ƃł��B

���ꂾ�����I�Ŗ��͓I�ł������鍳�P���ƌ܌��P�Ȃ̂ɁA�㐢�ɂ����Č���邱�Ƃ����ȉ߂���Ǝv���̂ł��B�����ɂ���������A�Ӑ}�I�Ȃ��̂��������ɂ����Ȃ��̂́A�������ł��傤���H

��鍳�P�����̈�u�������p���ŁA����̗��Ɏ��s����������̍l����`�����čs�������Ƃ́A�m����Ƃ���ł��B������̐l�C�������p���ꂽ�̂́A�ޏ��̐s�͂��傫�������Ƃ�����ł��傤�B

������鍳�P���g�������̐M�ҁA�Ǐ]�҂����̂ɂ́A���̎v�������łȂ��A�ޏ����g�̍s���ɂ�����Ȃ�̃J���X�}�������������Ƃ͊ԈႢ����܂���B���̗v���́A�d�p�����������̂ł��傤���H

���Ă����ƁA���c�����C���u�ڈΐ����v�������̂�8���I���ł��āA������ɂ��V�c�̗���10���I�B�ނ̖ړI�ł���u�����{���앜���v�������Ŏ��s�����Ƃ��Ă��A���S�ɂ��̒��삪���ł��Ē��삪�����{�ɓ��ꂳ�ꂽ�̂�12���I�Ƃ���Ă��܂��B����͒x���Ƃ������A������̖v��ɂ܂�200�N�قǁA�S�������ƂɂȂ�܂��B

�����ɑ�鍳�P������ł����Ƃ������Ƃ́A�Ȃ��̂ł��傤���B���傪�����A�L�\�Ȗ��ł��B�d�p�Ƃ����̂͂�������������̂́A���������\������яo���ꍇ�A�������炻��ȊO�̔�тʂ����˔\���B�����߂̏��u�ł���ꍇ�������ł��B

�֓��ł̊����͂��������ƂȂ�����鍳�P�ł����A���k�Ƃ̌𗬂͂܂��\��������������܂���B�ޏ������Ȗk�A���k�ɑ��ĉe�����y�ڂ��A�����{����̑����ɐs�͂��Ă����ƌ���̂́A�ނ��뎩�R�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B���������\�ɏo�����Ƃ́A�����{����̑��݂���蕂������ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B

������̗��̐^���Ɠ��l�ɁA��鍳�P�̍s���Ƃ��̃L�����N�^�[�ɂ��Ă��A�o�������ڂ����Č���I�ȏ��u�ł��܂����K�v���������̂��Ǝv���܂��B

|

���P�ˁ@�H�c���c��Β�

��������A�鐝�V�c�̂���V�c�̗�(939)�ɔs�ꂽ������(50�㊺���V�c�̎q��)�̈ꑰ�́A���B�ɓ���ė��U���A����ɓ���ҁA����E��Ő[�R�ɂЂ��ގҁA���邢�͍s���m�ꂸ�ƂȂ����҂������Ƃ����Ă���B���a�����܂ŎG�ؗт̒��ɕ���Ǝv����傫�Ȓ˂�����A�]�ˎ���̍�Ƃ����u���c�P�ˁv�̐Δ肪�����Ă����B���݁A����ꑰ���S�̗��j�́A���̗l�����~�߂Ă͂��Ȃ����A��鍳�P�������Ƃ����P�˂́A�����̕���ł���Ƃ����A�P�˕t�߈�тɂ͓��̑O�A������A�n�������̏̂������Ė��c���~�߁A���ɉ��̂̔ɉh����Ă���B�P�����{���Ƃ��Ď��Q���������n�����́A�����ۓ��_�Ђɕ��A���̒n���~�̒���Ƃ��č������h����Ă���B�܂��A�P�ꑰ�̌Ñ�n�Ƃ�������ӂɂ́A�c�~�n���A���ꗎ���A�n�������Ȃǂ̖̂��b���̂����Ă���B�@ �@ |

|

�������ۓ��_�� (�Ȃ����ڂȂ�����)�@�@�@��k�s�c��ΐ��ۓ�

|

�ʏ́F�����ۓ��̒n������

��Ր_ ��R�_�_(������܂Â݂̂���)/�ΎY�����_(�قނ��т̂���)/����Y�����_(�����݂ނ��т̂���)/�V�䒆��_(���߂݂̂Ȃ��ʂ��̂���)/�_��Y�����_(���݂ނ��т̂���)/���q�_(���������̂���)

���Ђ͑�R�_�_�Ђƈ����_�Ђ̍��������_�Ђł���B��R�_�_�Ђ́A���Â��R�_�Ƃ��āA�_�����ɓĂ��A�쌱�܂������ł���B

���̈���������ƁA���鎞�ØV���A�_��������Ȃ�A����̏��������ɎĂ������ƁA���̎}��}�����Ƃ���A���̐��̖���ƂȂ�\��������������������ƌ����B�����������ƂŁA���̕t�߂̎����u�\���v�Ə̂��Ă���B

�������_�Ђ́A�̉����n�����Ɛ\������c��鍳�P(��50�㊺���V�c5��̑�������̖�)���A������̓����ɉ��ĕ��吷���쉟�̎g�����G���ɖłڂ��ꂽ���A���ĉ��H�ɗ��A���̒n�ɋ��Z���邱�ƂɂȂ�B���̎��������Ă�����{�����J�������̂ŁA�_�����ɓĂ����̂�����B(���ݕP�˂�����)

���̈���������ƁA�̐_�Ђ̑O�͐[�����c�ŁA���N��ғ��́A�d��������̂ɓ�V�����Ă������A���鎞��l�̓��q������ė��Ĕ_�k�̎�`�����n�߂��B����͑�l���y�Ȃ��قǏ��ł������B���ƂȂ�c�ނ������ė����Ƃ���A���q�ɑ����̕g���z�t�������z���Ă���B�������ǂ���A�����Ă��Ă��ƌ������Ƃ���g�͊F����Ă��܂����Ƃ����B���q�͓D���̂܂Гa�ɓ����čs�����̂Ō��Ă݂�ƁA���_�̂Ɉ�ʓD�����Ă���B���̐_�A���̗����܂Ŏ�莒�����_���ł���ƕ����q�̂ł���B

���݂��̒n��̕g�͐l�ɋz�t���Ȃ��ƌ����B

����44�N�H�c���m���̋����A�R�_�ЁA�����_�Ђ������A���a3�N�ď̂𒆐��ۓ��_�ЂƉ��ߍ����Ɏ���B �@ |

|

���Ɗy���@�@�@��k�S�������Z��

|

|

�Ɗy���͐����ɂ́u�@�]�R�Ɗy���v������^�@��J�h�̎��@�ł��B�J��͖@�G�V���j�ŁA��c�͕�����Ƃ����Ă��܂��B�����傪�g�����Ƃ�����w��������A�H�c���w��L�`�������ƂȂ��Ă��܂��B

�@ |

| �@ |

�@

�@

|

|

�@ |

| ���{�錧 |

�@

�@

|

|

����u���@�@�@���s�{����

|

��u���̒ʂ�́A���s�{������A���s��ʋǓ����c�Ə��O�����؊X���ɐڑ�����(���s�n��Ɏ���)�ׂ��⓹�̒ʂ�ł��B

�m�Ԃ�50�N��A�u�����ד����̗V�v�����o�l�k���u�����ւ́A�c�����A����Ȃ��A�т��ɍ�A���s�c�v�Ɠ����L�ڂ��Ă��܂��B�m�Ԉ�s�����̃��[�g��ʂ����Ǝv���܂��B���݂̓��������̂��̂Ɠ������͕s���ł��B��䒆�S�n�A���������o�������݂̍���45�����ɉ��������𓌐i�AJR��ΐ����O���m���w�t�߁E�≺�����_�̎�O�Ŗk��A(���͍≺�����_���K�X�ǂ̒ʂ�Œ��f����Ă��܂����������������NHK���W�I�����ǂɎ��郋�[�g)�K�X�ǑO�𗘕{�X�����܂����ɐi�݁A�r��JR���k�{���E�����w�ɋ߂��u�ē��n��v��ʂ�A��ʋljc�Ə��O����⓹�ɓ���܂��B

����u���̗R��

�����傪�łڂ��ꂽ���A���̖������n�䏊���̂���Ă��̒n�ɂ��ǂ蒅���A��u��ƂȂ��Ĉ������сA���s���l�X�ɊÎ����Ĕ������Ɠ`������B�@���̊Î��́u���l�̂��킳���������v��u��̖��Ƌ��ɂ̂��̂��܂œ`���A�ē��̓������⍡�s�̂��ڂ들���A���s���y�����E�Ƃ��č�������s�������ȂǂƋ��ɉ����X���̖����ƂȂ����悤�ł��B

����u���A������̖���������Î�

�u��u���v�͐��s���S�����痘�{�X���𓌂i�ݓ������z�����������k���ɓ����Đ��F����X����s�c�o�X�����c�Ə��̉���i�ꏊ�ɂ���܂��B�����c�Ə��̗����̓��H��k�֓����čs���܂��B���H������ɂȂ��Ă��܂����B�������u��u���v�ł����Z��X�̒��̕��ʂ̍⓹�ł��ˁB�⓹�͓��փJ�[�u���Ă��܂��B���̋Ȃ���p�ɒҕW������܂����B�u����v�Ɓu��u���v�Ə�����Ă��܂��B��u��Ƃ͏o�Ƃ��ĕ���ɓ����������̂��Ƃœ�m�Ƃ������܂����A�⓹�̖��O�ɂȂ����`�����c����Ă��܂��B�V�c�O�N�ɕ����傪�������N�����Ėłڂ��ꂽ���A����̖������B�ɓ����Ă��ē�ɂȂ��Ă����ɏZ�݂܂����B

��ɂȂ�������̖��͒������J�����l�ɊÎ����Đ������������ł��B���̊Î������������ƕ]���ɂȂ�A�S���Ȃ�������u��u���̊Î��v�Ƃ��Ďp����ĉ����X���̖����Ƃ��Ė�������܂ŊÎ����������������ł��B

����́u�Â̔�v�����ɗ������ɖK�ꂽ�P�����ɂ́A����J�����u��u��ˁv������܂��B�u��u��ˁv�͖����l�N�ɑ��̐l���������Ă����̂ŏ��a�ɂȂ��Ă���P�����Ɉڂ���܂����B����ɂ͌����̎��ɔs�ꂽ�Õ��������Ă����Ƃ����`��������܂����A������̖��������Ă����Ƃ����`���������ł��ˁB�`�����{�����ǂ����͔���܂��A���̌��͎҂ɕ������l�������̍��̉ʂẲ��B�܂œ����Ă���Ƃ������Ƃ͎��ۂɂ����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��̂��ȂƎv���܂����B

�@ |

|

���������@�@�@���s�{���敟��

|

�������̎R��B�������͗ՍϏ@�ŁA�L���ȏ������ގ��̖����ɓ�����̂��Ƃ��B���ގ��͂��Ƃ��ƓV��@�ŁA�ɒB���@�����ɏ���\�������ɗՍϏ@�ɕς���Ă��܂��̂ŁA���̐����������X�͓V��@�������̂�������܂���B

�R��̌������ĉE���ɂ���̂����̍��̖B�G�ߓI�ɏI��肩���Ȃ̂ƁA����̖\���ʼnԂ��U�����̂ƂŐF�Ă��܂����B2�T�ԑO�Ɋ�؏錩�w�������ɂ͍��̋G�߂�������������̂��A���łɐ�����߂��Ă�����ł��ˁc���Ė{��B���̒����̔肪�쒩�̍c�q�̕�Ȃ̂������ł��B

������1m�قǁB���Ȃ薀�Ղ��Ă��邽�ߔ蕶�͓ǂ߂܂��A�Ȃ����Ղ��Ă���̂��Ƃ����ƁA���̐�����Đ����Ĉ��ނƌ��j�H�Ɍ����Ƃ��������`��������������Ȃ̂��Ƃ��B�ɂ���ȗ͂�����͂����Ȃ��̂ł����A�]�ˎ���ɂ͑�^�ʖڂɌ���Ă����̂ł��傤�B

�������̊J�R�͐������N(1346)�B��k���̑����͂��̐��ł������������Ă���A���s�k�����̐�����(���˂���)�œ쒩���R���{�̍c�q���펀�A�����Ő������̘a����������ĂĖ������F�����̂������ł��B�Ȃ����̔�͕�����̕�Ƃ����������邻���ł��B

�R�傩�猩���������̖{���B�����ɂ͐^���ԂȉԂ������ւ̖��B�����ɂ���Z�n���B�Z�n���Ƃ����Ƌ��s�̘Z�n���w���v�������ׂ���͑吨��������Ⴂ�܂����A�Z�n�����̂��̂͑S���ɂ���܂��B�Ⴆ�Ί}�n���̕�����Z�n���ł����B�{���O�ɂ������350�̂��炩���B�����ď��O�B

���̍c�q�A���O�͓`����Ă��Ȃ����߁A�����̌������琳���e���Ɩ��t�����܂����B�R���{���쒩�̌n���̂ǂ��Ɉʒu����̂��s���ŁA�����炭����V�c���猩�đ��ɂ�����̂ł��傤���A����Ƒ哃�{��ǐe���̍c�q�ł���\������ԍ����悤�ȋC�͂��܂��B�k���ꑰ�ƌ�ǐe���͐e�����ԕ��ł���A�c���̎R���{��e�[�E���M�Ȃǂ��{�炵�ĉ��H�̊����ɂ��悤�Ƃ����ƍl���ĕs���R�͂���܂���B�����ē쒩�̒��ł���k���ꑰ�Ɏ���{���Ŋ��Ă����̂ł��傤�B�@ |

|

���������@�@�@�I���s�I���P��

|

�R���@���H�R���ʉ@�@�@�h�@�^���@�q�R�h

�哯2�N(807)�A���c�����C�����B�N�U�̂��߁A���̒n�ɑؐw�����Ƃ��얲���݂ď��R�̎��{���Ƃ��Ċ��ɖ��߂Ă�����腕��h���ƌ����������(5.5�Z���`)�̐��ϐ��������ϐ����J�R�����Ɠ`�����Ă���A�����ߊt�Ə̂��A���k�n���ł͂܂�ɂ݂閼�����ƂȂ��Ă��܂��B

�{���̓����ɂ��������r�𒆐S�Ƃ�����뉀�͏��ƍL�t���̎��R�тɈ͂܂�A�t�ɂ̓c�o�L��\����̃T�c�L���炫����A�H�ɂ͐�����r���^���Ԃɐ��܂�قǍg�t���܂��B

��

�哯2�N(807)�A���c�����C�̉��B�i�U�̂��߁A���̒n�ɑؐw�����Ƃ��얲���݂ď��R�̎��{���Ƃ��Ċ��ɖ��߂Ă�����腕��d���̋�����(5�D5����)�̐��ω������������A���k�ł͂܂�ɂ݂閼�����ƂȂ��Ă��܂��B�{�����ω���F�͔镧�ŁA33�N���ɊJ������܂��B

�剞�N��(1222�`1223)�O���X�َ�핽���G�t�傻�̕v�l�Ƌ��Ɋω���M���A����Ȋ�i�������Ȃ����s�������ɖ͂��đs��ȓ������������A�������ɂ߂����A����6�N�t��ɂ��S�R�Ď������B���Ɏc��뉀�͉������ÂԂ��Ƃ��ł��܂��B

���i2�N(1625)�ˑc���@�����Q�w���ꂽ�L�^���c���Ă��܂��B

���s��������͂�����y�뉀�́A����Ȋ�i���Ȃ����v�l�̖��ɂ��Ȃ�Łu������v�Ɩ��Â����Ă��܂��B

�w�������J�X�ُ��̕��t�傪��i�����Ƃ�����y�뉀�B�t��̕v�l�u����̑O�v�ɂ��Ȃ݁A����̒r�A����̏��̖����c���A�����ɕ������������ł���B�x

��

��P�葺�ł́A���a�N�Ԕˎ吭�@�̌ܒj�@�j���ߊۏ�ɓ���A�Ȍ�̗̎�͊��i���Z�j�@�M�A���̌�A�Ε�c��V�E�c���@�ǁE�Ó���V�E�Β�呠�Ƒ����A���\7�N����������3000��������̎�ƂȂ薾���Ɏ���܂��B�I��R�[�̓��n�͌Â����n�Y�n�Ƃ��ĉh���A�I��R�̋�`�̎c��͐_�n�̂����鏊�ƐM������`���_�Ђ��J���܂����B�V��19�N�˒��c�ƂȂ���n��ɏ�E���n�ꂪ�݂����ˎ�̌�p�n�Ȃǂ������ŋ�������܂����B���n��͓���300�ԁE��k17�Ԃ̍L��ŗ����̓y��ɍ����A�����Ă����Ɠ`���܂��B����͌F��_�ЁA���͍��c�����C�����A���i2�N�ɔˑc���@�̎Q�w���������Ɠ`����^���@�q�R�h���H�R���ʉ@�������A�ɒB�@�j���̂Ƃ����@�����J�R�Ƃ����R�����z�̎R�������y�@���z�h�ێ�R�~�����A��咆���Ƃ̕�����@�����h���{�R�َR���A�ɒB�@�M�E�Ε�c��V�E�Ó���V�E�Β�呠�̕悪���鑂���@�����h�F��R�������A�V�ۋQ�[�̋��{��̂��鑂���@�����h����R�����@�Ȃǂ�����܂��B�@ |

|

���������Ձ@�@�@���s

|

�������ω����@�@�@�{�錧���s�c�K�k����

�u���ω������y���e�җ����v�̂��鏊�ݒn�͑��s�c�K�����n���ɂ���A ���L�҂́u����t�l�������ۑ���v�ł��B����3�̕����͖{���A�ߐ��ȑO�ɔɉh�����������ɓ`��������̂ł����A������������̔p���ʎ߂̍��ɔp�ꂽ���߁A���݂̏ꏊ�ɒʏ́u�����ω����v�����ĂāA�����Ɉ��u����Ă��܂����B����23�N3��11�������̓����{��k�ЂŔ�Q���A��Ѓ~���[�W�A���ċ����ƂŏC������A���ݑ��s���R�ӂ邳�Ɨ��j�قŊJ����Ă�����ʓW�u�k�Ђƕ������v(4/4�`5/17)�ɂ����ēW������Ă��܂��B���ʓW�I������p���W�������\��ł��B

���ؑ���ω������A12�_���@�@�@�{�錧���s�c�K�k����

�����͒n���A�c�K�̎�������Љ�܂��B��̒��̕�ł��B�������A�����̍��������قŏC���A�������̖ؑ����ω�������12�_���̂��Љ�ł��B���̂����c�K�����̏����Ȍ䓰�ł��̕������W���̒��Ŏ���Ă����̂��A�s�v�c�ȕ����ł��B

�������㖖�����ɑ���ꂽ�Ƃ������ω��ł��B����̓���������������������̕����Ƃ������Ă��܂����A�������ڍׂ����ł��B�����������ł��B

�����ω����A�����ɐ��ω��Ə�����Ă��܂��B���������ɔp���ƂȂ������������ł���A�ƌ����Ă��܂��B���̂悤�ȕ����������ɍŋ߂܂ł����ɂ������̂ł��B������11�ʊω��B�s�����������A������V���̎O�������̒����J���Ă����̂ł��B

�䓰�̐��ʁ@�����ȓc�ɂ̌䓰�Ȃ̂ł����A�Ƃ��낪���ɓ����Ă����̂͌��݁A�{�錧�w��̕������A���ω��ł����A���͍��Œ������B�������́u���̕���v�u���{�����Ɋy�I�v�ɋL�ڂ���Ă���u�V�c�S�������v�Ɠ��l�Ȃ��̂ƍl�����Ă��邻���ł��B

�������ω��l�̑���̑�B���̑�̏�ɑ��������A���̏�ɂ���Ɋω��l�������Ă���̂ł����B���̕����A1000�N���O���炱�̒n��̕��X������č��Ɏ���̂ł��B�悭�����ʂ������̂ł��B�ŋ߂܂ł��̂Ƃ�ł��Ȃ��M�d�Ȃ��́A�����g�߂Ɏ���Ă����̂ł��B

����1�̑厖�Ȍ䓰�ł��B��t�@����12�_���̕����B������͐��ω��قǂ͌Â��͂Ȃ��悤�ł����A12�_�������Ă��܂��B�B�ꂽ��ςȕ����ɂ���̂ł��B

�������ω����ɓ`������3�[�̑�

���j�ق܂ł̓��@�ӂ邳�Ɨ��j�ق͏��R���̎{�݂Ƃ���1989�N�ɐݗ�����A2006�N�Ɏ��ӂ̎s�A�����������đ��s�ƂȂ�ɂƂ��Ȃ��A���s���R�ӂ邳�Ɨ��j�قƂȂ����B�����R���͒��̒��S�������k�{���̏��R���w���痣��Ă���A�����₤��ʎ�i�Ƃ��āA���Ĕn�ԂȂ�ʁu�l�ԁv���^�s����Ă����B���̓����͔n�����������l���ق��������オ�肾�������߂Ƃ̂��ƁB���j�ق͂��̐l�Ԃ̓W���A�܂��n���o�g�̃t�����N�i��Ɋւ���W�����Ȃǂ�����B�����{��k�Ќ�A�����ω����Ɉ��u����Ă������ω����A�e���������̗��j�قɊ������A�W������Ă���B

�����̂����@���s���A���j�ق̂��鏼�R�n����10�L�����炢�k�̓c�K�n��(���c�K��)�Ƃ����Ƃ���ɂ��鏬���ω����ɓ`����������ł���B�����ω����́A�w���̕���W�x�ȂǕ�������̎j���Ɂu�������������v�Ƃ��ēo�ꂷ��Î��̌�g�Ǝv����B�V��@�ŁA�̂��ɐ^���@�ɓ]�����Ƃ����B�ߑ�ɔp����A�����͓c�K�̖�t���ׂ̗Ɋω���������A���u�����Ƃ����B�����ɕ������ォ�犙�q����ɂ����Ă���ꂽ���ω����ƕs���A�����呜�����u����Ă����B

���ω����͔�r�I�����������ŁA������1m��B��ؑ��A����B���Ă̎ʐ^���݂�ƁA���݂����Ȃ�i��ł���A���̈�ۂ��������������A�������㍠�̕����ƍl�����Ă����B�C���ɂ���Ėʖڂ���V���A���݂ł͕��������E�����̍�Ƃ���Ă���B���s�E���莛�̐��ω����ɕ��͋C�����āA�s�Ԃ�ȑ��`���牜�B�������W�̑����ł͂Ȃ����Ɛ��������B��i�ŗ��������������ł���B���̎���ɂ悭������ۂ܂�Ƃ�����Ƃ����A�ق��͎��R�Ȃӂ���݂ł���B�ڂ͐꒷�ŁA��d�܂Ԃ��B�݂��ƂȓV��������A�@�̉�����͏����߂ɂ܂Ƃ߂�B�ʔ����̂͌㓪���̔��ŁA��������Ă���B�P�[�X�̑��ʂ��猩����B�������Ō����グ�Ă���̂�����A�㓪���̔��͑S�̓I�ɂ͉������ւƈ��������Ă���͂������A����ʼn��ւ������w�A�X�^�C���ƂȂ��Ă���B�ȂŌ��őׂ͍̂��A����ɓ��ōi���Ă���B�r���͎��R�Ȋ����ŁA�߂̂Ђ��͐[���Ȃ����A��r�I�傫�Ȑ��̊Ԃɏ����Ȑ����͂���ŕω������Ă���B

�e�ɕs�������A������V��2�������B�V��@�ł܂܌�����g�ݍ��킹�ł��邪�A�����Ƃ͍앗���قȂ�A�f�p�ȕ��͋C������B���̎���ɕ��ꂽ���̂��B�قڒ�������s���������Ƒ̂ɂЂ˂��������������V���A�ÂƓ��̑Δ䂪�ʔ����B�@ |

|

����ǐ_�Ё@�@�@�{�錧���s��o�R��ԎR�ԐV�c�@ |

(�����炶��)

�n���ł́u�������ϗl�v�ƌĂ��B�����Ȃǂł���ǐ_�Ђł͂Ȃ��u�J�b�p���_�v�̕����ʂ�(���邢�́u�c�q�J��ǐ_�Ёv�̖��̂����z���Ă���)�B�����ɖʂ����Ƃ���ɒ���������̂ŕ�����₷�����A���ӂɂ͐l�Ƃ͑S����������Ȃ��B�_�ЈȊO�ɂ͂قƂ�lj����Ȃ��B

�́A����̍����E�����G��(���q�̓`���ɂ��)�̔n���ɌՋg�Ƃ������̎҂��d���Ă����B���鎞�ӂƂ������Ƃł��̐��̂��͓��ł��邱�Ƃ��������Ă��܂����B�����ʼnɂ�������Ď�Ƃ𗣂�邱�Ƃɂ����B�Ջg���������Ă����G���́A���̎��Ɏ����̏\��ʊω���^�����Ƃ����B

�Ջg�͊e�n�������ēc�q�J�̏��܂ŒH�蒅���ƁA�������C�ɓ����ďI�̐��ƂƂ��邱�ƂƂ����B���̌�A�Ջg�͑����̎q����������A�q�͓����������̏��̂قƂ�ő��o��������肵�ėV��ł���p���悭��������ꂽ�Ƃ����B

�������Ȃ���悭�������ꂽ�Ђł��邪�A���ƌ����Ă����̉��ɂ��������ۓI�ł���B���͂ɐl�Ƃ��Ȃ������A���̐_��Ȍ��i�͖{���ɉ͓����Z��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��قǂł������B�@ |

|

�������Ձ@�⌳�_�Ё@�@�@�j���S�R����

|

��������A����R�ɒz�邳�ꂽ�⌳��(�⌳�v�Q�A��{��)�B���̕~�n���ɂ́A����̐_�Ƃ��Ċ������ꂽ�������{���J���Ă��܂����B�����ɓ���A��Ƃ��Ă͔p�邳��܂������A���̌�A����42�N�Ɏ��ӂ̑��Г��ƍ��J����A�⌳�_�ЂƂȂ�A���݂Ɏ���܂��B�����͍��̖����Ƃ��Ă��m���A�t�ɂ͍Ղ肪����s���܂��B�܂��A�Ăɂ͛ޏ�����q�ǂ��݂����A�_�y�⑾�ۂȂǂ���[�����čՂ�ł����킢�܂��B

��

��Ր_�@�V�䒆��_

�R���@�{�Ђ͐��e���V�c�A�V��2�N(1574)3��23�����n�����̈ꑰ�j�����Z��̐b�A�⌳�Q�͂������{�ۂɊ��������Ƃ����A�������{�Ə̂����B�ʓ��͐^���@�������A�⌳�Q�͂����c�S���J�Ɉڕ����ꂽ����A���ƂȂ����㓡�A���A�Óc�A�垊�Ɛ��l�ւ肵���A�F����̐_�Ƃ��Č��������J�����B����2�N4���k�C�_�ЂƉ��̂����B����42�N3���A���А_����(�����n�J)���Ј����_��(���i9�n�J)���͂��ߑ��̑��ЂƖ��i�Ђ����J���č⌳�_�ЂƉ��߂āA���Ђɗ�ꂽ�B���a8�N12���A���i�ЂɎw�肳�ꂽ�B�{�a�͓V���N���̑��c�ő���Ȍ��z�ł���B�q�a�͑吳8�N�퍇�J�����_�Ђ̋����̎��̂��đ��c�����B�����n�͐����������Ƃ��ċɂ߂Đ_�X���A����44�N�����ɒB�@���������̐���e��ċ����755����i���ꂽ�B�X�ɑ吳2�N�����S�{�̕�[�����苌���ɔz�A�����̂Ō����̔@���t�͉ԁA�Ă͐���ƕ��i����ǂ��_��ƂȂ����B

��

�⌳�_�Ё@�⌳�_�Ђ͍⌳�O�͂��z���������ՂɌ��Ă�ꂽ�_�ЂŁA����2�N�ɖ����{���k�C�_�ЂƂȂ�A����42�N�ɐ_���ЊO���_�����J���⌳�_�ЂƂȂ�܂����B���Гa�͂��Ė{�ۂ��������ꏊ�Ɍ��Ă��Ă��܂��B���݁A��Ղ͌����Ƃ��Đ�������Ă���A�⌳�_�Ђ̎Гa�̎�����͂��ߍ��̖������A�����Ă��܂��B��N4�����{�`���{�ɂ����ĉԂ���Ăɍ炫���̖����Ƃ��Ēn���̐l�����ɐe���܂�Ă��܂��B

�����@�����(�����)�͖���R�̏�ɂ���R��ŁA���Ώd�@�̉Ɛb�ł���⌳�O�͂����T3�N(1572)�ɒz�������̂ł��B����n��10���]��[����7�`8���̍��Őؒf�����]�ˎ��㏉���̂��̂Ƃ݂��Ă��܂��B�Ï�^�ɂ��@�u�����O�\�O��(��60��)��k50��(��90��)�`�ŁA�����Ԃ�v�Q�̏�n�v�@�ƋL�ڂ���Ă���A�ɍ��Ȃ������̖ʉe���Ƃǂ߂Ă��܂��B���̏�(��)�ɂ́A�ɒB�Ƃ̉Ɛb�垊��(4000��)�A�攪��@�j�����\����@���ɂ�����\��̂���������ƂȂ��Ă��܂����B��Ղ͎R�����̕������Ɏw�肳��Ă��܂��B �@ |

| �@ |

�@

�@

|

|

�@ |

| ���R�`�� |

�@

�@

|

|

���ь˖�t��(�ɂ����ǂ₭���ǂ�)�@�ԕ��@�@�@�đ�s

|

�ʖ��u�R������t�v��t���͊֍�����@�Ɉ��u

�����́A�R������t���邢�́u���S�̐�v�ŗL���ȁA�đ�s�ԕ�(����������)�̐Ζ،˂ɂ���A�ь˖�t����K�˂Ă݂܂����B����˖�t���邢�͐Ζ،˖�t�Ƃ�������邱�Ƃ�����܂��B

�ԕ���ʂ�s���e�̎Q�����Ɂu���S�̐�v������A�������琙�ؗ��̒��́A���ɋ}�ȐΒi��o�邱�Ɩ�15���A�藧������Ɉ͂܂�ď����Ȃ����������Ă��܂��B�����h��ꂽ���ɔ����ۂ��`�ǂ����ؕ@����(�т�I�̐�ɕt������������)����ۓI�ł��B���ʂɌ����Ă���k���́A�V��13�N(1842)�������{�n�̎��q��(���������イ)����[�������̂ł����B

�]�ˎ���͕ʓ��̐��A(���傤���ア�R�㑺�E����@����)���Ǘ����Ă��܂������A���A�@�͖��������ɔp���ƂȂ�A�֍��̕���@���Ǘ����邱�ƂƂȂ�܂����B���́A����h�~�̂��ߖ�t���͕���@���Ɉڂ���A5��8����9��8���̗��Ղ̑O��A���q��������`�ɏ悹�Ēn����������A���̖�t���ֈ��u���܂��B

�ь˖�t���̗R���́A�]�ˎ���̒n�������݂�ƁA�{���̖�t���͕U����(�����G��)�� ������̗�����߂�����ɂ��A�ޗǖ�t������J������{���Ƃ������̂ŁA���̌�q���̉��B�������ɓ`���A�����G�t�̒��j����ˍ��t(�����t�ٕ̈�Z)�̎�{���ƂȂ������̂Ɖ]���Ă��܂��B

����5�N(1189)�A�������������t���U�߂����B����̍ہA���B�����R�͈��É�u�R(���� ����܁�������������)�ɎO�d�̖x��z���A����ˍ��t�叫�ɂ��Ď��܂������A�����̗������R�ɔs��܂����B���t�͋��̑m�Ɏ�{���̖�t��������A�m�͏o�H���ɓ���āA���̐ԕ��̒n�ɑ��������сA�R���ɖ�t�������Ė�t�������u�����Ɠ`�����Ă��܂��B �܂��A�G�t�̘Z�j���t����ȎR���z�����̒n�Ɉ��u�����Ƃ��`����Ă��܂��B

��t�@���͂��̖��̂��Ƃ��A�l�тƂ̕a���~�������@���ł����A���̍����炩�A���̋ь˖�t�ɋF�肷��ƁA�ꂵ�ݖ��������ł���Ƃ̕]���������܂����B���̕����ł����u�ՏI���O�v�Ƃ������ׂ��쌱�ɂ��u�R������t�v�Ƃ��Ă�A�������𒆐S�Ɋe�n����Q�q�҂��K��Ă��܂��B

�܂��A�ь˖�t���̎Q�����ɗN���o��u���S�̐�v���A��������ނƓ������u�ՏI���O�v�̌��p������ƌ����A������݂ɗ���l�������₦�܂���B

��

�đ�̐ԕ��ɕ���@���Ǘ�����u�R������t�v������B�ѓ�(�ь�)��t���Ƃ������B�����́u���S�̐�v�u�ڗ����̐����v�ƌĂ����́u�ՏI���O�v�Ƃ������ƂŁA���ނƁu�����v�Ƌꂵ�܂��ɖS���Ȃ�Ƃ������Ƃ����B�~�l�����L�x�ȗ��Ƃ����āA�y�b�g�{�g����|���^���N�Ő������݂ɗ�����������B���ɂ́u���̐��������ɗ��p������q�X���X������M�肪����v�Ə����Ă���B

�ѓ��̗R���͑僀�J�f�ގ��╽���哢�����s�Ȃ����U�������Ɠ����G�����폟�ɍۂ��A���썑(�Ȗ،�)��t������J���A��{���ɂ����̂��n�܂�Ƃ����B������G���̎q���ɂ����鉜�B�������O��ڂ̓����G�t�̘Z�j�ьˑ��Y���t��1188�N�ɌZ�A�����t���������ɐ������ꂽ���A�`�ɕ�����ĈɒB�̂����ȎR���z���o�R���āA�����ɍՂ�悤�ɂȂ����Ƃ����B�ِ��Ƃ��ĉ��B�������O��ڂ̓����G�t�̒��j���،�(�ь�)���Y���t�����É�u�R�̐킢(������������)�Ō������ɔs��A��{���̖�t����m�ɑ����A�m�����̒n�Ɉ������Ƃ������B

������@�@�R�`���đ�s

����@�͐m��3�N(853�N)�p�c�@�l�X�̎����ƕ������F��ׂɑn������܂����B���݂̏ꏊ�ɂ��������Ă�ꂽ�̂́A�đɒB�Ƃ̏鉺������������A��450�N�O�ł��B���̌�A�Ď������݂̌����͊���8�N(1796�N)�ɍČ�����܂����B��������ɂȂ�܂ŕđ�J����ʂ蕟�����ʂ��Ă��������]�˂ɒʂ���B��̊X���������̂ŁA���a�l���Q�Ό��ō]�˂ɍs�����ɋx�e����ꏊ�Ƃ��ĕ���@���g���Ă��܂����B

����@���Č����ꂽ����8�N(1796�N)���̍��䕽�F�Ƃ����w�҂��]�˂���đ�Ɍ������Ă��܂����B���̍䕽�F���㐙��R������@�ɂ��ē����x�e���Ƃ��ĘJ���Ԃ߂�ꂽ�Ƃ�����b���c���Ă��܂��B

��������@�ɂ͂��ڑ҂Ɏg��ꂽ�������Ɠ���c����Ă���܂��B�܂��A���F�搶���L�O�ɐA����ꂽ�ւ̉Ԃ����N�t�ɂȂ�ƁA�Ԃ��Ԃ��炩���܂��B

���̂��Ƃ���A�����Ȃ͏��a�\�N�ɕ���@�����w��̎j�ւƂ��Č㐢�ɓ`������悤�ɂ��Ĉȗ��A����@�̂���֍��͌h�t�̋�(����)�Ƃ��Đ��ɍL���m����悤�ɂȂ�܂����B

�����ɂ͂��̎��̗l�q�����������F�搶�̎莆�̈�߂��A�u�ꎚ��܂̔�v�ɍ��܂�Ă��܂��B

������@�ƃR������t�l

����@�̂��{���̐��ʂɂ͑���@���l���J���A�E���ɂ͍O�@��t�l�A�����ɂ͋�����t�l�����Đ��ʍ����ɃR������t�l�������Ȑ~�q�̒����J���Ă��܂��B

���̖�t�@�����́A�p���V�c�Ƃ��̍c�q�������q���꓁�O�炵�Ă̍�Ƃ���ꕽ�������ɓ���3��(���t〜��t〜�G�t)�Ƃ��ĕ���𒆐S�ɉ��B��~�ɐ��͂�L���Ă������B�������ɓ`���A�G�t�̒��j����ˍ��t�̎��{���ƂȂ�܂����B

����5�N(1189�N)�������̉��B�����ɑ��A�������͍��t�叫�Ƃ��Ĉ��É���u�R(������������)�Ɍ��h�̖x��z���w���\�������s��A4��t�ł��̉h�̖�����܂����B

��t�@�����́A�G�t�̘Z�j���t�����ɕ�����Č�ȎR���z���o�āA�ԕ��̒n�Ɏ��`�����A�u�ь˖�t���v�Ɉ��u���꒷���ԐM����Ă��܂����B��t�@���͖{���A�a��Ȃǂ��琶�����邷�ׂĂ̂��̂��~�����B�E��͎{���؈�����э���ɂ͖������p�ŕ\����Ă���܂��B���̍����炩�肩�ł͂���܂��A���̂���t�l��M���ꂨ�Q������ꂽ�������ʎ��ɋꂵ�܂Ȃ��������Ƃ���b���L����A���̂܂ɂ��u�R������t�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B�܂��a�C����䂾���łȂ��A�����Ă�����ł̕s����ő����Ȃǂ��Ƃ�̂����A�����������S�����߂��܂��B

���݁A����@���J���Ă����t�l�́A��J�^�A���a���Ђ���y���Ȃǂ��肤�吨�̐l�����ɓĂ��M����Ă���܂��B ���X�̌��N�Ɋ��ӂ��A�߂��݂�ꂵ�݂̒��ɂ����Ă��K����̌���������Ƃ������Ƃ������Ă��������Ă��܂��B �Q�q���邱�Ƃɓ��ʂ̌��܂��V���͂���܂���B�S�����߂Ď�����킹�邾���ł��B

���Q�肷�邱�ƂŁA�S���Ȃ�ꂽ�������炩�ɖ��邱�Ƃ��ł��܂��B �R������t�̂��F��ɂ��Ă͂����k�������B

�@ |

|

���H���R�d���@�@�@�߉��s�H�������

|

��Ր_�@�卑�喽

�Њi���@�o�H�_�Ж���

�ʖ��@�H���R�d��

�R�`���߉��s�H�������(�Ƃ���)�̉H���R�ɂ��鎺�����㌚���̌d���B

�R�`���ɂ���R�x�C���̓���ł��錎�R�A���a�R�A�H���R�����킹�ďo�H�O�R�Ƃ����B���̂����H���R�ɂ͎O�R�̐_���J��O�_���Փa������A�����֎���Q���̓r���A�ؗ��̒��ɂ��̌d�������B�߂��ɂ͎���1000�N�A���̎���10m�̋����u�ꐙ�v������B ���k�n���ł͍ŌÂ̓��Ƃ����A���a41�N(1966�N)�ɍ���Ɏw�肳�ꂽ�B���̏��L�҂͏o�H�O�R�_��(���R�_�Џo�H�_�Г��a�R�_��)�ł���B

�������㒆���̏����N��(931�N - 938�N)������̑n���Ɠ`�����Ă��邪�肩�ł͂Ȃ��B�������铃�́A�w�H���R���L�x�ɂ��Ή���5�N(1372�N)�ɉH���R�̕ʓ��E��������Č������Ɠ`������B�c��13�N(1608�N)�ɂ͎R�`�ˎ�ŏ�`��(�����݂悵����)���C�����s�������Ƃ����D�̎ʂ�����킩��B���̓��D�ʂ��ɂ��A�d���͉���2�N(1369�N)�ɗ������A�i�a3�N(1377�N)�ɉ���̑��ւ��グ���Ƃ����B

���͑�����29.2m�A���g��(���ւ�����)��22.2m�B������杮(������)�����A�l���͏��a�l�ŁA���g�ɂ͍ʐF�����{���Ȃ��f�̓��ł���B

��������̐_�������ɂ��A�_���K���̌`�Ԃ������H���R�͏o�H�_��(���ł͂���)�ƂȂ�A�R���̎��@��m�V�͂قƂ�ǔp����A���ꂽ���A�d���͎��ꂸ�Ɏc���ꂽ�����Ȃ����������z��1�ł���B�]�ˎ���͌d���̎��͂ɂ͑����̌��������������Ƃ����B

�ߐ��܂ł͓����ɐ��ω��A�R䶗������A������F�����u���Ă������A�_�������Ȍ�͑卑�喽���Ր_�Ƃ����J��A�o�H�O�R�_�Ђ̖��Ёu��ߎ�(����肵��)�v�ƂȂ��Ă���B

|

|

���o�H�O�R�_�Ё@

|

�R�`���߉��s�H����

��R��

�����{�̌���

�o�H�O�R-�H���R(�W��414�l)���R(�W��1984�l)���a�R(�W��1500�l)-�́u�o�H���v�𓌐��ɕ�����o�H�u�˂̎�v�����߂�R�x�ł���B���Â̑�͉̂ΎR�������J��Ԃ��g�{���R�h�ł������B

_____�����o���A�ĂѐÎ�����߂������A�R�ɂ͑��������A���������菬����b�����ǂ��Ă����B���̎��A�[�̗��l�����͂����ɐ[���s�v�c�ȁg�_��h���������B�u���̎R�����A�䂪�����c��̗썰���h�邨�R���E�E�E�v �u���̐����̗Ƃ��i��R�̐_�A�C�̐_�����܂��Ă��邨�R�ɈႢ�Ȃ��E�E�E�v

_____���ꂩ��X�Ɏ��������ÓV�c���N(593�N)�A�����ޗǂ̓s����͂����{�C�̍r�g�����z���Ĉ�l�̍c�q�������łɂȂ�ꂽ�B��O�\��㐒�s�V�c�̍c�q�E�I�q�c�q�A���̐l�ł���B�C�c�n�̗��E�R��(���)�̔������Y(�₨�Ƃ߂���)�Ɍ}�����A�O�{���̗�G�ɓ�����āA���Ȃ��a�������������ǂ�����̂��H���R�̈��ÒJ(������)�Ƃ����A���Ȃ��Â��鏊____�B�I�q�c�q�͂����ŁA����������������s��s�̌�C�s��ς܂�A���ɉH���̑�_�E�C�c�n�̗��̍����u�Ɏ��g�_(���ł͂̂���)�v�̌�o����q���A���������H���R���Ɂu�o�H(���ł�)�_�Ёv����������ꂽ�B�������邱�ƁA��l�S�N�O�̌䎖�ł���B�o�H�O�R�_�Ђł́A���̎����Ȃāu��J�R�̔N�v�Ƃ��A�I�q�c�q���u��J�c�v�ƒ�߁A�Ă��h���Ă���B�₪�āA��J�c�E�I�q�c�q�̌�C�s�̓��́u�H���h�ÏC����(�͂���͂����グ��ǂ�)�v�Ƃ��Č������A��l�S�N��̍����܂Łg�H���R���h�̌`���Ƃ��āA�u�H�̕�����(�݂˂���)�v(�����Ԃ��イ)�ɑ�\����錵�����C�s�����A�ȂƑ����Ă���B

_____�Ȍ�A���R�̓��O���킸�A�S���Z�\�Z�B�̂������O�\�O�����̖��O�͂��Ƃ��c���A���̕����̓Ă����h�ɗ^��A�������{�M���w�́u��R�E���v�Ƃ��Ă��̒n�ʂ�z���A�l�G��ʂ��o�q�҂̐₦�邱�Ƃ��Ȃ��B

���������A�o�H�O�R�́A�c��̒��܂�g����̂��R�h�A�l�X�̐��Ƃ��i��u�R�̐_�v�u�c�̐_�v�u�C�̐_�v�̏h��g�_�X�̕�h�ɂ��āA�܍��L���A�務�����A�l�����ЁA�������y(���炭)�A���X���F�肷��g���n�h�ł������B�����āu�H���h�ÏC�����v�́g���{����h�Ƃ��āA�u�Î��̌�(������������)�E�h��(��݂�����)�v���͂����R�ł�����B���Ȃ킿�A�H���R�ł͌������v���A���R�Ŏ���̑̌������āA���a�R�ŐV��������(���̂�)�����������Đ��܂�ς��A�Ƃ����ނ��܂�ȁu�O�֎O�x(�����)�̗�R�v�Ƃ��ĉh���Ă������R�ł���B

�o�H�O�R�̐M���E�����ꍇ�A�܂������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�����Ȃ��u�_���K���v�̐F�ʂ��F�Z���₳��Ă���Ƃ������Ƃł��낤�B�×����o�H�O�R�́A���R���q�A�R�x�M�A�Ȃǁg�h�_���c�h���d�����邨�R�ł��������A�������㏉���́u�_���K���v�̋����e�����A�Ȍ�A�������N�́u�_�������v����̎��{�̎��܂ŁA�����𒆐S�Ƃ������R�̌o�c���Ȃ���Ă����B

�����A�o�H�O�R�_�Ђ́u�_���v���Ȃĕ�d���Ă��邪�A�Â�����̍Ղ͓�����A�z�������Ė����𒆐S�Ƃ���u�C�����v�������ĕ�d���Ă���B�܂��ɁA���ꂱ�������̏o�H�O�R�_�Ђ̑傫�ȓ��F�Ƃ����Ă悢�B���j���ӂ�Ԃ��Č���ƁA���q����ɂ͉H���R�����āA�u���@���w�̎R�v�Ə̂��A�S���e�n����C�s�m�������ē��R���A�e�@�����H�C�����Ă������B

���̂Ɂu���@���w�̎R�v�ł���A���X�̏@���E�@�h����������G�ɏK�������̂�_____�B���ꂱ���A�o�H�O�R�̑�_�A�_�X�A�����Č�J�c�E�I�q�c�q�́g��S(�݂�����)�h�����������̂ł��낤�B�M����җ������A�o�H�O�R�̑�_�͉��l�ɂ���������_����������A�̑�ɂ��ĉi�v(�Ƃ�)�ɗL�肪�����_�X�ł���A�Ƃ̖��O�́g�m�M�h������������ɑ��Ȃ�Ȃ��B�l�Ԃ̋ꂵ�݁E�Y�݂͌����Ĉ�l�ł͂Ȃ��B���l�ɂ��ĕ��G����A��́g�N���E���`�h�݂̂ł͌����ċ~�����Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�o�H�O�R�̑�_�ƌ�J�c�E�I�q�c�q�͌������Ă���ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B�o�H�O�R�̐_�X�͊���ł���_____�B

�M�S�́A�܂��A�g�M���邱�Ɓh�Ɏn�܂�B�����̎הO�E�אS���ނȂ������āA�u�_�v��M���邱�ƁA���ꂪ�M���E�ɓ�������ł���B�h�_���c(����������)_____�B�_���h���A�c��𐒂߂邱�ƁA���̈��ɐs����B�o�H�O�R�̐_�X�Ɏd����҂́A��l�S�N�Ԉ�т��Ă��̍��{���_���Ȃđ�_�Ɍ��d�v���A���o�q�ҁE�M�҂̕��X�ɓ������ڂ��A�����ɋ߂Ă����B

�o�H�O�R�_�ЂƂȂ��������ȍ~�����R�͔ɉh��_�Ђ̔��g���}���Ă���B�����ł͓��O�\�O��������̐M�҂ɂƂǂ܂炸�A�S���̒ÁX�Y�X����A�l�G��ʂ��ēo�q�҂̐₦�邱�Ƃ��Ȃ��B�����āA�ŋ߂ł́A���{�͂��납�O����������R�ɂ����łɂȂ�������ڗ����đ����Ȃ��Ă��Ă���B�܂��Ɂg���ۉ��h�ł���B������A���Â���ȁX�Ǝp����Ă����R�[�̏h�V�E�H���R���̑S���Ɍ������o�܂ʁg�z���E���������h���邢�́A�o�H�O�R�_�Ђ̌�_�Ђ́g���g�h������������ɑ��Ȃ�Ȃ��B

�o�H�O�R�̐M�́A���̎���ɂ��A�e����q�ցA�q���瑷�ւƓ`������u�e�q���`�̂��R�v�Ƃ��Ē����ł������łȂ��A���l�V��Ƃ��Ēj�q�\�܍ɂȂ�ƁA�u���R�킯�v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������K���e�n�ɂ����āA�������݂ł���B

���Ɋ֓����ʂł͌Â�����A�o�H�O�R�ɓo�q���邱�Ƃ��u���Q��v�Ə̂��ďd�v�ȁg�l���V��h�̈�Ƃ��Ĉʒu�Â��A�o�q�����҂͈�ʂ̐l�Ƃ͈Ⴄ����(�_�ƂȂ邱�Ƃ���ꂽ��)�Ƃ��Đ��߂�ꂽ�B�܂��A���Ɉʒu���邨�ɐ��l���ӎ�����悤�ɓ��ɑ��݂���o�H�O�R���w�ł邱�Ƃ��u���̉��Q��v�Ƃ��̂����B�܂�u�ɐ��Q�{�v�́u�z�v�A�o�H�O�R��q���邱�Ƃ́u�A�v�ƌ����āg�h�𐬂����̂ƐM�����A�ꐶ�Ɉ�x�͕K�������𐬂������˂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����K�����������������B

�����A�o�H�O�R�̂��R���A�u���{�̌����E�E�E�E�v�u���{�l�̐S�̂ӂ闢�E�E�E�v�@�Ƃ����鏊�Ȃ́A�ނȂ���l�S�N�Ƃ������j�����ɂ����̂ł͂Ȃ��A�g����h���z���Ĉ�т��Č��킳��Ă����O�R�̑�_�̌�_�ЁE��_���A���킹�Č�J�c�E�I�q�c�q�́g�O���ϓx(���ザ�傤������)�h�̌䐸�_�A�c���̌�ɉh�Ɩ��O�̑��Ђ��肤��S�́u��m���v�ɂ��邱�Ƃ��A�������͍���x�A����ׂ��ł��낤�B

���o�H�O�R�̊J�c�I�q�c�q�㗤�̒n

�o�H�O�R�̊J�c�ł���I�q�c�q���H���R�֒H�蒅���܂ł̃��[�g�ɂ��Ă͏������邪�A���̈�ɗR�ǂ̔������`��������B���s5�N(592)�̓~�A���ł����32�㐒�s�V�c���h��n�q(�����̂��܂�)�ɂ���ĈÎE���ꂽ�B���̂܂܋{���ɋ��Ă͍c�q�ł���I�q�̐g����Ȃ��ƁA�������q(���傤�Ƃ�������)�̊��߂ɂ��q���̎Ċ_�̋{��o�ĉz�H(�k����)������A�\�o��������D�ŊC���n��A���n���o�ėR�ǂ̉Y�ɒH�蒅�����B�����ɗe�p�[���Ȕ������l���C�̕��������ē��A���������Ă����B�c�q�͕s�v�c�Ɏv���㗤���A�����ɖ₨���Ƃ������F����B��Ă��܂����B�����ɕE�̉���������A�c�q�Ɂu���̒n�͔��ד��P�̋{�a�ł���A���̍��̑�_�̊C�K�̕l�ł���B�������瓌�̕��ɑ�_�̒�������R������B���X�ɐq�˂邪�悢�v�Ƃ��������ꂽ�B�����ōc�q�͂��̋����ɏ]�����̕��Ɍ������Đi�܂ꂽ���A�r�����������Ă��܂����B���̎��A�ЉH����(2m40cm)������3�{���̑�G�����ł��āA�c�q���H���R�̈��v�x�ւƓ������B����ɂ��A�R�ǂ̕l�����̉Y�Ə̂��A�c�q�����G�ɂ��Ȃ�ŎR���H���R�Ɩ��t�����B���̂悤�ɁA�H���_�͔������̉Y�̓��A���قƂ��Ēa�������Ƃ���A���������̓��A�͉H���R�{�Ђ̋{�a�ƒn�����Ō���Ă���Ƃ��������`��������B

�����ד��P�@�[�@�����̖��ł���ʈ˕P��(���܂��Ђ߂݂̂��Ɓ����{�ɂ����Ă͔��ד��P)�ŁA�]�ˎ���͉H���_�Ƃ��ꂽ�B

���I�q�c�q

��J�R�͐�l�S�N�]�O�̐��ÓV�c���N(593�N)�A��O�\��㐒�s�V�c�̌�q�I�q�c�q���A�h�䎁�Ƃ̐����Ɋ������܂�A���邽�߂ɉ�H���͂��Ɩk�サ�A�o�H���ɂ�����ɂȂ�܂����B�����ĎO�{���̗�G(�ꂢ��)�̓����܂܂ɉH���R�ɓo��H�������̌䎦����q���A�R�����K��n������A�����Ō��R�A���a�R�����X�ƊJ����܂����B���̌�A�c�q�̌䓿��炢�A���ꔒ�R���J�����א���C�����̑c�Ƃ���������m�s�ҁA�^���@�̊J�c��C�A�V��@�̊J�c�Ő��Ȃǂ����R���C�s��ςƓ`�����Ă��܂��B

���o�H�O�R�̉��v

�o�H�O�R�Ƃ́A�R�`��(�o�H��)�ɂ��錎�R�A�H���R�A���a�R�̎O�̎R�̑��̂ł��B���R�_�Ђ́A�V�Ƒ�_�̒�_�̌��ǖ�(����݂݂̂���)���A�o�H�_�Ђ͏o�H���̍����ł���Ɏ��g�_(���ł͂̂���)�ƈ�q����(�����݂̂��݂̂���)�̓�_���A���a�R�_�Ђ͑�R�L��(���ق�܂݂݂̂���)�A��ȋM��(���قȂނ��݂̂���)�A���F����(�����ȂЂ��Ȃ݂̂���)�̎O�_���J���Ă��܂��B���R�Ɠ��a�R�͓~�G�̎Q�q���s�\�ł��邱�Ƃ���A�H���R���ɎO�R�̐_�X�����Ղ��Ă��܂��B�܂��L��ȎR���ɂ͕S�����ЂƂ�����Ђ������āA���S��(�₨�낸)�̐_�X���J���Ă��܂��B�o�H�O�R�͌����A���{�×��̎��R���q�̎R�x�M�ɁA�����E�����E�Ȃǂ��K���ɐ��������u�C�����v�̂��R�ł����B����́A�����ېV�܂ł͕����́A�^���@�A�V��@�ȂǑ����̏@�h�ɂ���ĕ�d����A���q����ɂ́u���@���w�̎R�v�Ƃ��̂���܂����B�I�v�̗��j�̒��Ŋ����̕ϊ҂��d�˂Ȃ���A���l�ɂ��Č���Ȃ��[���M���`�����A�u���O�\�O����������v�Ƃ��āA�l�X�̍L���Ă��M�Ɏx�����Č��݂Ɏ����Ă��܂��B

|

|

���H���R�E�o�H�_��

|

���H���R�咹��

��k���̖�������H���R�ɐ��͂���̒n���������́A�����̑�ɉH���R�̕ʓ����̂��A�q���ɂ��̐E���p�����B�����͒��c�V�c�������N�H���R�Ɍd��(����)���Č��A���̋�����(�߉�)�ɒ��������������H���R��̒����Ƃ������A���͂Ȃ����������̖����c���Ă���B���̈�̒����͒߉�����H������n��A�R�X���鏯������������āA�H���X�����H���u�˂ɂ�����i���̒n�ɍ���22.5���̗����̑咹��������B���a4�N�R�`�s�g���S���Y�̕�[�B

���h�V�Ɩ������̈��j

��O�����(�Ƃ���)�́A�ꑺ���C���ŁA�]�ˎ���ɂ�336�V������A�˂��B���Ɋ��ؖ�(���Ԃ�����)���\���A���A�����h�V������A�����h�ߏ���x�z���āA���҂̏h����R�ē�������B���A���ɑ����j���邵�Ă���̂��������邪�A����͏����(�~�̕�)�ɁA����(����)���������ďĂ��̂Ă�_���Ɏg���������j�ŁA�j��������ƈ������ߊ��Ȃ��Ɠ`�����Ă���B

�����_��(�����������)

���_������͏o�H�O�R�̐_��ƂȂ�A�_��͉������R���z���A���a�R�܂ōL����B���_��͂��̍L���_��̕\���ւł���B���̖�͏��ߐm����Ƃ��Č��\�N�ԏH�c��ˎ����i���ꂽ���A�����̐_�������̐܂�A���g�����J�萏�_��Ɩ��t�����B

�����ЉH���R�V�n���_��

���_��̉E��O�ɂ����h��̂��ЂŁA���i4�N�w���@���@���ʂɂ��n�����ꂽ�������̂��ߑ�j���A��ɉH���R�q���@�G�R�ɂ����i8�N(1779)�ċ����ꂽ�B���Ɓu���O��t���v����{���Ƃ��Ă��J�肵���̂ő�t���Ə̂��Ă������A���a39�N�A�{���V�j�������J�肵�A�V�n���_�ЂƂȂ茻�݂Ɏ����Ă���B

���P��Ɛ{��̑�(�͂炢����E�����̂���)

���_����p�q����������P��Ɋ|����_���ɏo��B�̎O�R�w�ł̐l�X�͕K���P��̐�������ɐg�߁A���C�����Ƃ�O�R�ւ̓o�q�̓r�ɂ����B��h��̔������_���͌����ȐZ�I�J�ɂ�����A�������̌��R���痎����{��̑�Ƒ����A���̌i�ς͂܂��Ƃɐ��X�����������B��͏���3�N(1654)���̕ʓ��V�G�ɂ�茎�R�X�[���ۑ����8km�̊Ԃ��������P��̌��R�ɗ����A�s���̑�Ɩ��t�����B���A��ʓI�ɂ͐_��Ƃ͐��_��Ɠ`�����Ă��邪�A�������R��ƎR�[���Ăѕ����A�R��ɂ͈ېV�܂Ŗ{�V���n��30�]���@�̎��@������A���H�ȑт����Ȃ��u���m�C���v���Z�݁A�R�[�ɂ�336�V�́u�ȑяC���v���Z��ł����B

���d��

�H���R�́A��Â╽��Ƌ��ɓ��k���������̒��S�ł����������ɁA���X�̕������ɕx��ł���B�R�[�̉������͏d���ɁA�R���̌d���͍���ł���B�Â��͑됅���̌d���ƌ����A���߂ɂ͑����̎��@�����������A���͂Ȃ��d����������̍�̓o�������ɑf�ؑ���A�`���A�O�Ԍܑw�̗D���Ȏp���ނ藧�������̊ԂɌ����Ă���B���݂̓��͒��c�V�c�̕����N��(��600�N�O)�����̗̎�ŁA�H���R�̕ʓ��ł��������������̍Č��Ɠ`�����Ă���B

���R����������

�Q���̐Βi�̐s����Ƃ����̒���������B���ƍ]�ˍu������i���ꂽ���̒��������������푈�ŋ��o���ꂽ�Ղɏ����̐��k��w���̊�t�ɂ���Č������ꂽ���̂ł���B�����̎�O�̍���\�ܓ���Ƃ����A��̍��ɁA��R�̊ю�̏Z���s���ՁA�E�ɖ{�Ђ̂�������舵�����J��(�����ǂ�)���Ƃ����ꐶ�s�Ƃ̐��m�C���̏Z�\�щ@���݂����B�܂��\�����q���o��̐܁A�x�����ꂽ�ꏊ�Ƃ��A���V�̂Ƃ������ꂽ�̂����̏ꏊ�ɂ������Ɠ`������\�����q�����(���܂�)������B

���I�q�c�q�䑸�e(�����������q�A�E���������q)

�o�H�O�R��J�c�E�I�q�c�q�́A���ÓV�c�̌��ɏo�H�O�R���J���A�܍��̎�q���o�H�̍��ɓ`���A�l�X�ɉҞ��̓��������A�Y�Ƃ������A���a�̖@�������A�l�X�̂������Y���~�������ȂǁA�����̌������c���ꂽ�B���̑S�Ă̋�Y�������Ƃ���������\�����q�Ə̂���A�����V�c��13�N10��20����N91���I�����ꂽ�B�I�q�_�Ђ̌�Ր_�Ƃ����J���A���͉H���R���o�X�����{�a�ւ̎Q���r���ɂ���A���{�����̊Ǘ�����Ƃ���ƂȂ��Ă���B

���I�q�_��(�������́u�����_�Ёv)

�\�Q���Βi�̏I�_�����Ɩ{�a�̊Ԃ̌����_�Ђƕ��ԎГa�B�o�H�O�R�_�Ќ�J�c�E�I�q�c�q���J���Ă���B

���O�_���Փa(���������ł�)

�Гa�͍��Փa����Ə̂��ׂ��H���h�ÏC�����Ǝ��̂��̂ŁA����28��(9��3��)���s24.2��(13��2��)����17��(9��2��4��)�Ŏ�ɐ��ނ��g�p���A�����͑���h��ŁA�����̌���2.1��(7��)�ɋy�Ԋ������̍��s�Ȍ����ł���B���݂̍��Փa�͕������N(1818)�Ɋ����������̂œ����H���ɓ������ꂽ��H��35,138�l�����n�ߖؔҁE�h�t�E���t�E�H�E�����t���̑��̐E�l���킹��55,416�l�A��`�l��37,644�l�A����ɗv������976�]�A���ݔ�5,275��2���ɒB�����B���̊O�ɑ����̓��u��t���n�߁A�R�[�����̎�`�l��56,726�l�����������ꂽ�B���ݓ����͐ԏ����h�ł��������A���a45�N�`47�N�ɂ����J�R1,380�N�L�N��^���Ƃ̈�Ƃ��ēh�֏C���H�����s���A���݂Ɍ���悤�Ȏ�h��̎Гa�ƂȂ����B����12�N�A���̏d�v�������Ɏw�肳���B

���O�_���Փa���ʁ��O�_�Ѝ��z����ї͎m����

�H���R���ɂ���A�O�R�̊J�c�I�q�c�q�́A��s��s�̖��A�H����_�̌䎦����q���A�R���ɉH���R��������������A�����Ō��R�_�A���a�R�_���������ĉH���O���匠���Ə̂��ĕ�d�����Ɖ]����B�����̐_��������A�匠������p���ďo�H�_�ЂƏ̂��A�O���̐_�X�����J���Ă���̂Ō������O�_���Փa�Ə̂��Ă���B

���O�_���Փa����

�O�_���Փa�͈�ʐ_�Ќ��z�Ƃ͈قȂ�A��̓��ɔq�a�ƌ�{�a�Ƃ������Ă���A���R�E�H���R�E���a�R�̎O�_�����J����Ă���Ƃ��납��A���Փa����Ƃ��̂����Ɠ��̎Гa�ŁA�����w�͌�[��a�Ə̂��A�×�17�N���Ɏ��N�̑��c���֍s����Ă���B�܂���{�a�����ɂ́A��\�l�F�̒���������A�O�_���Փa�z�̑莚�͕�����b�̏��ł���B

��

���R�E���a�R�͉����R����k�J�ɂ���A�~�G�̎Q�q��ՓT�����s���邱�Ƃ��o���Ȃ��̂ŁA�O�R�̔N���P�ᖔ�Վ��̍ՓT�͑S�ĉH���R���̍��Փa�ōs����B�Â��͑哰�A�{���A�{�a�A�{�ЂȂǂƂ��̂���A�H���C���̍��{����ł��������B

���w�͎O�ˑO�̔��ɕ�����A���ʒ����Ɍ��ǖ��A�E�ɈɎ��g�_(��q����)���ɑ�R�_���A��ȋM���A���F�������J��B�{�Ђ͑哯2�N�����ȗ��A�x�X���ւ��s�Ȃ��A�߂��]�ˎ���ɉ����Ă͎l�x�̑��ւ��s��ꂽ�B�c��10�N�A�ŏ�`���̏C�����n�߁A���a5�N�ɍđ��A29�N���o������8�N����A����2�N�Č����ꂽ���A��8�N�܂��܂����サ���B���b�R�ł͍ēx�̉���ɕ���10�N�����@�o�x��ʓ��ɔC���A�{�Ђ̍Č��ɓ����点�A�������N1818�N���������B���ꂪ���݂̖{�Ђł���B

���o�H�O�R�_�ЎQ�W�a

�n��2�K�A�n��1�K�����ʐ�2,179m2���ꉮ���蓺�ꕶ���i���A�]���̒������̋@�\�ɎQ�q�҂̎���{�݁A�_�E�{�����@�\����ɋV���a�������ݑ��ړI�ȏo�H�O�R�ɑ����������h�ȎQ�W�a�����a63�N7��2���Ɍ������H���ꂽ�B

�����r

����38m��k28m�̑ȉ~�`�̂��̌�r�͌�{�a�̌����r�ł���A�N�Ԃ�ʂ��قƂ�ǐ��ʂ��ς�炸�A�_��Ȍ�r�Ƃ��ČÂ���葽���̐M�����߁A�܂��H���M�̒��S�ł��������B�Ï��Ɂu�H���_�Ёv�Ə����āu�����݂̂��܁v�Ɠǂ܂��Ă���A���̒r��_�삻�̂��̂ƍl���Ă��M�̕�����ꂽ�_��Ȍ�r�ł���A�×���葽���̐l�X�ɂ���[���ꂽ�A���������[����Ă���̂ŋ��r�Ƃ����B

�����O�ƌ����̑��

���͋��r�̓��ɂ���A�؍ȑ���̊������ŁA�����������s�Ȍ����ł���B�ŏ�ƐM�̊�i�Ō��a4�N�Č������B�R���ł͍���d���Ɏ����Â������ł���B���͌������N�̖�������A�Ï��ł́A���厛�E�����Ɏ����ŌÂ����傫���B���̌��a1.68��(5��5��5��)�A�O�̌���22cm(7��1��)�A�܂����g�̍���2.05��(6��7��5��)�A�}�`�̍���13cm(4��4��)�A�����̍���68cm(2��2��3��)����A����2.86��(9��4��2��)�ł���B��т̔�_��͐��錩���Ȏ�@�ŁA�悭����̎�����A�r�̊Ԃ́A�_����s�̓V�l��A�r���A�𒒌����Ă���̂́A�H���̏��ɂ̂��鏊�ŁA�S����L�ł���B�܂��V�l�̐}�͉F���P�����̓�������̏��Ɍ���ق��A�₦�Ă��̗�����Ȃ��Ƃ����B���̏��͕��i�E�O���̖ÏP���̍ہA�H���̗��_(�㓪����)�̓����ɂ���āA�G�̊͑D��S���C���ɕ��ł����̂ŁA���q���{�́A�H���R�̗�Ђ������������āA���q�������H�𑗂�A�H���ŏ��𒒂āA�H���R�ɕ�����̂ł���Ƃ����B

�����Ǝ�

���i18�N(1641)�A��50��V�G�ʓ��͓��얋�{�̏@���ږ�ł��铌�b�R�̓V�C�m���̒�q�ƂȂ�A�H����R��V��@�ɉ��@��������̈�ɁA���ƌ����̉H���R�����̎�����\���o���B�V�C�m���͒߉������䒉���ɓ��������A�V��2�N(1645)�ˎ�͎Гa����i�����B�����A���̔ˎ�̐��h��̂��ƈێ�����Ă����B��������ɓ��Ƌ{�͓��ƎЂƉ��߂��A���݂̎Гa(3��5��)�͏��a55�N(1980)�ɉ�̕����������̂ł���B�V�G�ʓ��̊����̂˂炢�́A���ƌ������R�����J�邱�Ƃɂ���ĎR�Ђ����߁A���̍��ْ��̓x�����������������˂Ƃ̊W���~���Ȃ��̂ɂ��邱�Ƃɂ������B

����œ�(�O��)

��S���\軀�̕�����������u���錚���Ƃ��ĕ���29�N7���ɏv�H�B�Q�W�a�Ɨ�Փa�����Ԗ������S���B���А��h��̏����ˎ���Ƒ�18��䓖����䒉�v����育���|�������Њz���f�����A�V��ɂ͉�Ɖ����ᑋ���|�̓V��旳���������Ă���B

����œ�(����)

�o�H�O�R�͖����ېV�܂Ő_���������Ƃ��Đ��߂�C�����̌�R�ŁA�H���R�́u�H���R������v�Ə̂��A��R�͕����ŕ�d���Ă����B��œ��Ɉ��u����250���[�̕����̑����́A�����ɂ����������⎛�@���J���Ă����Ɠ`��������̂ł���B�����̐_�������ŏo�H�O�R���_�ЂƂȂ�A�삵�����̕�������R������U�킷�钆�A��c�s�ɏZ�ލ����ב��lj��͎����𓊂��ďN�W���A��n�Ɉ��u������������q�����B���a49�N�A�q���̍������i���͕S�N�߂���葱���Ă��������̑S�ĂЂɕ�[���ꂽ�B

����Փa

�o�H�O�R�͉��Â��c������̂��R�Ƃ���A�[���M�����߂Ă���A����c�̌������{���镗�K�����݂�����ɍs���Ă���B�P�w���ꉮ�璹�j���܊ԎБ���̖{�a�Ɏ����A�����Ȍ����ŏ��a58�N�ɍČ����ꂽ���̂ł���B

�����{��

�H���R�ɂ͔j�ړ����O��n���n�߁A��{�V���A��J�Ɨ��ʓ����{�������邪��Փa�e���{���͓ĐM�҂̋��{��������A��Փa�����Ƌ��ɐ��������ʎQ�q�̕��X�̌䋟�{���₦�Ȃ��B

������

�o�H�O�R�ɂ͕S�ꖖ�ЂƏ̂��A�H�����n�ߌ��R�A���a�R�̎R��A�܂��͗H�J�ɑ����̖��Ђ��U�݂��Ă���B�ʐ^�̖��Ђ͍�����嗋�_�ЁA���p�g�_�ЁA��א_�ЁA��R�L�_�ЁA���R�_�ЁA�v���_�ЁA����_�ЁB

�����Ќ��p�g�_��

�H���R�̖��ЂŁA���ƍs�ғ��Ƃ����Ė��s�҂��J��B���̎ア�҂����ʂ������A���r���F�镗�K������B

���V�G��

�H���R�\�����s�ʓ��V�G�@����J��B�����̓��U�͓V�G�@��̕�n�̂��铌���s�V������菺�a63�N6��7���ɕ��ꂽ���̂ł���B

�������ē�

�����܂ł͏H�̕�̓�̏h�ł��������A���݂͑S�Ă��̕����ē������_�ɍs���s���B

�����z�_��

���z�͉H���h�ÏC�����̍��{����ł���B���z�_�Ђ͎O�R�̊J�c�E�I�q�c�q���J��B���a62�N6�����z�����B

�@ |

|

���r��(����������)�@�@�@�߉��s�H�������

|

�R�`���߉��s�ɂ��鎛�@�ʼnH���R�C���{�@�̖{�R�ł���B�R���͉H���R�ŁA���P�@���{�V�ł���B�{���͑���@���E����ɔ@���E�ω���F�B

���̎��́A���s�V�c�̍c�q�I�q�c�q(�\�����q)�ɂ���ĊJ���ꂽ�Ɠ`�����A�o�H�O�R(���a�R�E���R�E�H���R)�ɑ���R�x�M�E�C�����̎��Ƃ��ČÂ�����M����Ă����B���Ƃ͐^���@�𒆐S�Ƃ��鎛�@�ł��������A�]�ˎ���ɓ���ƓV��@�ɑ����邱�ƂƂȂ����B

�������N�̐_�������ɔ�������̖����ƂȂ�A����E�����1946�N(���a21�N)�A���Ó`�����Ɨ����ĉH���R�C���{�@�̖{�R�ƂȂ����B

���H���R�C���{�@

�H���h�C���́A�^���@���R�h�A�V��@�{�R�h��2�h�Ɏ��ʂ��Ă������C����2�h�̂�����ɂ��������A�Â�����̏C�����ƁA�y���̌��R�̑c��M�����т����Ǝ��̏C���ł���B

���̒��ŁA�r�̏C�����́A�n���A��S�A�{���A���C���A�l�ԁA�V�l�A�����A���o�A��F�A���́A���E���`�����Ă���\�E��̌�����u�\�E�s�v�������ɍs�����Ƃ��A�o�H�O�R�_�ЂƔ䂵�������ł���B�\�E�s�Ƃ́A�s�҂����ɁA���̐��E�ŁA�R���̊e�s��ł̏C�s��ʂ��ď\�E�̋ꂵ�݂�̌����A�����ւƓ]������s�ł���B�o�H�O�R�_�Ђ̍s�͕����ł͂Ȃ��_���ł���A�s��ʂ��Ď���̒Ǒ̌����s���͓̂��������A���̓��e�͌×�����̏C���Ɣ�ׂĊȗ������ꂽ���̂ł���B

��

�r�̋����͉H���R�o�R���̋߂��ɂ���B�R���́A���s�V�c�̑�(587�N)�������q�̏]�Z�A�I�q�c�q�̑��n�Ɠ`���A�H���R�̉��m�@�Ƃ��ď��l���̐���ł������B�c�q�́A�\���ƌ����F�Ə̂���A��s���厛�̖@��ɋA�˂��A�@�����O�C�ƍ������B�����C�s�̓r�ɂ����ĉ����Ɉē�����A�H���R�ɓo��A�o�H�O�R���J�����Ƃ����B���̌�A���P�N�Ԃɖ��s�ҏ��p�������A�哯���N�ɂ͍O�@��t���|�����ꂽ���Ƃ�`���Ă���B

��

�R�`���߉�(�邨��)�s�H��(�͂���)���ɂ���H���R�C���{�@(���グ��قイ)�{�R�B�H���R���P�@(���傤����)�ƍ�����B�{���͑���@��(�����ɂ��ɂ�炢)�E�����(���݂�)�@���E�ω���F(����̂�ڂ���)�B�����܂ł͓V��E�^���E�T�̎O�@���w�̏C������ŁA�����͉H���R��R�̉��̉@�ł������B1189�N(����5)������(���Ƃ�)�������t(�₷�Ђ�)�����̂���A�H���R�ɐ폟���F�肵�A���̕��Ƃ��ĎГa�c�A�R�[(����낭)�ɉ�����(�����˂ǂ�)(���̏d�v������)�������A1596�N(�c��1)�ɒ��]�R��猓��(�Ȃ�����܂���̂��݂��˂�)�A�Ô������i�p(���܂����т̂��݂�����)���C�z�B1641�N(���i18)�S�R�͓V��@�ɓ��ꂳ�ꂽ���A1946�N(���a21)�Ɨ����ĉH���R�C���{�@�{�R�ƂȂ�B����ɂ͐m����(�`�^�c(����)��)�A�{���A�ɗ�(����)�ȂǑ����𑠂��Ă���B�@ |

|

���P�����@(���E���؎�)�@�@�@�߉��s����

|

�����B

(�݂傤���A���v�N����)�́A�������㒆���̓V��@�̑m�B�o�H��(���݂̎R�`��)�߉��̗��؎�(�P�����̑O�g)��V�c����V��N��(938�N-957�N)���ɊJ�R�����Ƃ����@�،o�̍s�ҁB�u���̕���W�v�Ȃǂ�955�N(�V��9�N)�A腖��剤����O�����~�����Ƃ����߂��A����7���ڂɑh�����Ƃ����`�����c��B

���m���B�h�����L(�����݂傤�����������イ��)

�o�H�̍��̓c��S�ɂ��间�؎��ɏZ�ޖ��B�Ƃ����V��@�̑m�̒��q�ł���Ƃ����B���̎��S���腖��̉��{��K�˂āA�m�l�B�̎���̗l�q�����������Ă���腖����ɋ������7����ɐ����Ԃ����Ƃ������e��10���I������ɐ��������h��杂ł���B�����ɓo�ꂷ�鎛�@���͂��̓������瑶�݂��Ă������݂̑P�Ƃ���A���̂���̓����ɂ����镧���̏������Ă���B

�����B�Əo�H���c��S

�o�H��(�H�O��)�c��S�́A���݂̎R�`�����c��S�E�߉��s����ю�c�s�̈ꕔ(�T�ˍŏ��ȓ�)�ɂ�����B����S�A�c�͌S�ƕ\�L����邱�Ƃ��������B7���I�ɉz���ɐڂ���ڈ̏Z�ޓy�n�ɍ݂����A�֑D�E�ّ���2�S�̕����ɂ��z�㍑����������ƁA���̖k���ɐ��͂��g�傳��A�a����(708)�N�ɏo�H�S���ݒu����A�o�H��(�R�`�������n��)���z�����ꂽ�B�a��5�N�ɏo�H���ɏ��i���A����������u���S�ƍŏ�S���������č��̑̐����������B����ɁA�����E�k���Ȃǂ̏�������800�ˈȏ�̍�˂��ڏZ�����A��˂�����𒆐S�Ƃ����S���{�s�n���g�傳��A����N��(901〜923�N)�܂łɏo�H�S�암����c��S�����������Ƃ����B

���B�B���v�N���ځB�������㒆���̖@�،o�̎R�x�C���ҁE�m��(�V��@?)�B�o�H���߉��̗��؎�(���݁A�����@�E���V�R�P�����̑O�g)��V�c�E�V��N��(938〜957�N)�ɑ��������сA�J�R�����Ƃ����B���B�R(�z��Ƃ̍����c��S�̓�̎R)�̎R������C���ɏ����������Ζʂ̌E�n�ɂ������\�ʂ����Ȏ��R�̏�ŁA�@�،o����u���A���T����ɂ��Ă����Ƃ����B���B�̍��T�͌��݂Ɏc��B���B�R�̖k���ɒ��C�R���ނ��A���13(871)�N�ɕ��L�^������A�啨���_�Ƃ����J���Ă������A����ł��ق������ď]��ʂ܂ŏ��ʂ���A�啨���_(�ΎR)����߂邽�߂ɁA�@�،o���u��������ꂽ�Ƃ����B�V��9(955)�N�ɖ��B�͖��B�R�ɘU��A�܍���f���A�@�،o���u�̋F���̍s�����Ȃ�����肵���Ƃ����B���B�̑����E���؎��͗��؎O��ɊW���āA���ӂ��������ďO�����~�����ӐM�ƂȂ�A�P�����̖��ӐΕ��Ƃ��Ă̂���B�����w�m���B�h�����L�x�ł́A�����腖��̉��{�Œn���̐l�X�̗l�q�����������A���P�r���ɂ���ďO�����~�����ƁA�s���V�㐶�����n����������A7����ɐ����Ԃ����Ƃ����B�w���̕���W�x�Ȃǂł́A腖��剤�A�K���Ɋy�ɐ��܂�ς���悤�Ɍ���ĕ�������悤������ꂽ�Ƃ��A��y�M�̒蒅�ߒ����f����B

�����N

�������㒆���̓V��@�̑m�A�P�����J��ؖ��B��l�́A�o�H��(���݂̎R�`��)�̏�������̓�̎R�ɓV��ܔN(��܈�)�̏H�A���؎��Ƃ����������J���A�����ς�w�@�،o�x����u���Ă����Ɠ`������B

�V���N(��܌�)�Ɍ܍��f�������āA����C�s�ɓ���A������ɂ��̐��ɑh�����Ƃ����Ă���B�����A���B��l��腖����̓s�ɏ�����āA�u���́w�@�،o�x���悭�ǂ݁A�ϔY�Ȃ��B���₩�ɋA��ׂ��v�Ɖ]���A���̐��ɋA���ꂽ�B

���B��l�͋A��O�ɕ���ɉ�����Ɛ\���グ��ƁA�u����͒n���ɂ���ꂵ��ł���B����̍߂����߂Ɍ�����ς݂Ȃ����v�ƁA腖����͌����A����ɐl�Ԃ̎���̗l�X�ȗl�q�������Ă��ꂽ�B������ς҂͊����V�ɐ��܂�A�߂���肵�҂͒n���ɂ���A����ɂ͑�ցA�㓪���ɐ��܂�ċꂵ��ł�����̂�����B

�n���̋ꂵ�݂̐l�X�������V�ɓn���������������腖����͐\���n�����Ƃ����B

���鎞�A���B��l�̏��ɁA�������ꂽ�B�̂����ė��̐g�ƂȂ����B�w�@�،o�x�̌����������Ƃ����B���͖��B��l�́w�@�،o�x���u���A�肢�����A���B�R�̘[�ɂ���r�ɐg���B�����Ƃ�����B���̒r���u�L��̒r�v�ŁA���̗��́u���_�l�v�ł������B

���̌�A���c��N(��O�Z��)���`������c�A�P�����J�c�̉�R��בT�t�͖��B�R�ɏ������A���B��l�̍��T�ɍ��T�����Ă���Ɨ��_�l�����ꂽ�Ƃ����B

�T�t���u�O�A���v��������ƊL��r�ɏ������Ɠ`�����Ă���B

��R�T�t��莵���̑P�����J�R���N��֑T�t�͕����O�N(��l�l��)���؎������ĉ����������͂����A���V�R�ƍ����A�P�����Ɖ��߂�ꂽ�B���̎����ɍēx�A���_�l����������`�����肤�B

�u��͔��嗴���̈�l�Ȃ�B�Ƃ��Ȃ���͑�O�̗����Ȃ�B�����ɖ��B��l�̊ØI�̖��T�̌������A�X�ɉ�R�T�t�ɎQ���ĉ����A�����ɑ��N�T�t�ɂ͎����Ō������������A�s�ޓ]�̖@�y����B���ő��𗦂��Đs�����ہA���̌�R����삹���B��ɋF��������̂���A�K���S�萬�A�����߂�v�ƌ����I����v���V�n�k���A�L��̒r�ɐg�𑠂����B

���N�T�t�͗����a���������A���̉@�̊L��̒r�ɂ͗��_�����������A���_�l�����J�肵�A�����Ɏ���B

�����؈�(��イ������)

�����F�����ÉE�q���ًg�@/�@���F���R�x�ܘY�@/�@�O�����F�V���P�Z�E�{�Ԗ��g

�P�����̑O�g�ł��间�؎��̖{���ł���A�P�����̗��j��R�����ɏd�v�Ȍ����ł���܂��B�̂͂��̏ꏊ����k�k��2�L���قNJu�Ă��ꏊ�ɂ���A���݂͐������w�Z�̕~�n�ƂȂ��Ă���܂��B���̒n�����u���ԍ�v(��イ������)�ƌĂ�ł��������ł��B���݂̌������O�̒����ƌ����͖���13�N(1880�N)�ɑP�����������̓����u�������g�v�̍�ł���܂��B����12�N�ȑO�̗��؈��́A�d������ē����̊Ԃ̕~�n�Ɍ��Ă��Ă��������ł��B���݂͌ܕS�������C���̂��߂́A��Ə��Ƃ��ė��p����Ă���C���̗l�q�����邱�Ƃ��ł��܂��B

������(��������)

�����F�����ÉE�q���ًg

����3�N(1856�N)�ɍČ����ꂽ�\��x����̂Ƃ���ׂ₩�Ȓ����̑���B���P���L����B���̗D�ꂽ�����͓����̌������g30���̋C���̍��߂�ꂽ��B���Ɏ��q�̑��`�Ɣ��͈͂ꌩ�̉��l����B�펞���ɏ\��x�̓�(�Ƃ�)�����܂�A��x�����Ă��܂��B�C�͗��̎p�ł͒�������Ă��܂���̂ŁA�悭�悭�T���Ă݂Ă��������B

���R��(�������)

�����F�����ÉE�q���ًg(�Z)�@/�@�e�����F���R�x�ܘY(��)

���v2�N(1862�N)�Č��B�c��3�N(1867�N)5��27���ɏ㓏�������s�����L�^������܂��B�\���͕��G�Œ����͎����Ȃ鑍�P���L����A�������̘O��ł��B��������e�ɂ͉E�Ɂu������V�v���Ɂu��ʓV�v��������܂��B��ʂɂ����̖�ɂ͐m���������u����邱�Ƃ������̂ł����A�p���ʎ߂̐܁A�P�����ɔ��Ă������̗����V�������u�����ƌ����Ă���܂��B�R�吳�ʉ~���̓����q�͓����̉ÉE�q��̍�ł���̂ɑ��A����̎��q�͓����̒�x�ܘY�̍�ł���A�Z��ŋZ�����������ė͍삵�����̂ł���܂��B�R���K�O������ɂ͔镧�ł���\�Z�����������u����Ă���܂����A��ʂւ̌��J�͂��Ă���܂���B���Ԃɉ˂����Ă���z���ɂ͑P�����̎R���ł���u���V�R�v�Ə�����Ă���A����͍]�ˎ��㊈���߉��o�g�̔\�M�̖��m�u�s�c�V��(�ӂ悤�낤���)�v�����������̂ł���܂��B�������猩��Ə������A��ɋ߂Â��߂Â��قǖP�����H���L���邩�̂悤�ɑs��Ɍ�����ƌ����܂��B

���d��(�����イ�̂Ƃ�)

�����F���R�x�ܘY�E�������g�E�R�{�����q

����26�N(1893�N)�����B�ޗ��͑��P���L����A�����͓������A����38m�̑哃�́u���؈�ؔV���{���v(�����������̂��悤�Ƃ�)�Ƃ��āA�C�̐������B�̋��{���Ƃ��ċ��t���͂��ߊC�Ɋւ��l�X�̊肢�ƋF����Č�������܂����B�����ɂ͕���5�̒q�d��\���ܒq�@�����J���܂��B���ʁF�߉ޔ@�� �����F��閦(�����キ)�@�� �����F����ɔ@�� ����F�@�� �����F����@��(�c���~���������\��)�P�����ɂ͐̂����ɂȂ�Ɖ�����u��e���v�Ƃ����s�v�c�Ȑ����������A����𓃌����̍ۂɑb�Ƃ��Ē����ɔ[�߂��Ƃ����A����ȍ~���e�����Ƃ͂Ȃ��Ȃ����ƌ����܂��B���������N�]��㖾��27�N�ɋN�����}�O�j�`���[�h7�D0�̒����^�n�k�ł����c�n�k��̍ۂɂ��A�܂����3�D11�����{��k�Ђ̍ۂɂ��q�r�����Ȃ������Ă���܂����B����@����\���c���͓������ɏォ�牺�֕����̂悤�ɒ݂邳��Ă���A�U�q�̖����Ƃ��ĖƐk�\���ɂȂ��Ă���A��n�k���������肢�������Ă���܂��B���̑��ʂɂ͏\��x��3�́~4�ʂɒ�������Ă���A�����̊��x�������āA���̕��p���������킹��Ƃ悢�ƌ����܂��B����Ɠ������A�C�N�����͗��̎p�Œ����Ă͂���܂���̂ŁA��������T���Ă݂Ă��������B

���ܕS������(���ЂႭ�炩��ǂ�)

�����F�{�Ԋ��� (�����͌����ÉE�q��)

����2�N(1855�N)�����B531�̂��̗������͊�̍��E�\����A�����̖͗l�̃f�U�C������|�[�Y�܂ň�Ƃ��ē������̂͂Ȃ��A�߂̖͗l��f�U�C���Ɏ���܂œ������̂͂���܂���B�k�O�D�ō��𐬂������l�B�̊�i�ɂ���Č��Ă�ꂽ�A�k�O�D�����q�H�̔ɉh������������M�d�ȕ����I��Y�ł��B�u�S���l�̖ʉe���̂ԌܕS�����v�Ɖr����悤�ɁA���Ďʐ^�̂Ȃ�����ɂ͖S���Ȃ����l�Ɏ�������ܕS�̂̒����猩���āA�����Ɏ�����킹���ƌ����܂��B���ʂ͎߉ގO���A�\���q���J���A����ɂ͕��_���_�A���E�����ɂ͓�����k����삷��l�V�������u���ꂵ�Ă���܂��B���ݓ��k�|�p�H�ȑ�w�l�̋��͂̉��A�ܕS�������̏C���Ɏ��g��ł���A��̈�̒��J�ɏC����Ƃ�i�߂Ă���܂��B

�������a(��イ�����ł�)

�����F�{�Ԋ���(�Č�)

�J�R�̑��N���֑�a������������������3�N(1443�N)�Ɏ��_�̗��_�l���J�邽�߂ɑn�������ƌ����A�V��4�N(1833�N)�ɍČ����ꂽ��������̑����ȉ����ł��B�����͌��ݓ������ƂȂ��Ă���܂����A���Ă͊���(����Ԃ�)�����ł���A���̌`�͔g�̂��˂��\�����{�×�����̊����Z�p�̐����W���������̂ł������Ƃ����܂��B���̗����a�͗��̉������ނƂ����闳�{���͂��đ����A�����ɂ͑�o������ė��ɕω����悤�Ƃ�����A�g���Ԃ��������Ă���A���ƊC�Ƃ̌q�����\���Ă���Ƃ����܂��B���������E��ɂ͑P�����̗��Z�E�̈ʔv���A�����̋e�̌��̉��ɂ͗L����{�Ɨl�̌��v���ƂȂ��Ă���A����̋��F�̔��̒��ɂ͑P���������嗴���A�����嗴���̓_���������Ă���܂��B2016�N�ɂ͑P�����J��ؖ��B��l�l�̐��a1150�N���L�O���Ă��̉����̔������J������A�j�㏉�߂ė��_�l�̂����̂���ʂɌ��J�����R�̕��X��������킹�Ē����܂����B�@ |

| �@ |

�@

�@

|

|

�@ |

| �������� |

�@

�@

|

|

�����n�_�Ё@�@�@���n�s�������k��

|

����12�N�@���n���̎n�c�w�t��(�����)�x������Ր_�Ƃ��A������(�n�ˏ�)�{�ېՂɑn������܂����B

�t����́A�ۉ��ܔN(1139�N)�ɁA��t����̎��q�Ƃ��Đ��܂�A���n�������v�t���̉Ƃ��p���܂����B

���n���́A�w������x���̖���ł���A��X�����̑��n�S��т�̂��Ă��܂������A�����ܔN(1189�N)�������̏��ł��镃����ɏ]���ĕ���U�߂ɉ����A�R�����������̂ʼn��܂Ƃ��Ĕ������F�̊�����Ƒ��n�n��������܂����B

�t����́A����̎q���l�̒��ł����ɂ����ꗊ���̐M�]�������A�w���q�l�V���x�̈�l�ɐ������Ă��܂����B�܂��A�M�S�̌����l�ł������̂ŁA���㊙�q�̐l�X�ɂ́w���n�V�c�x�Ƃ����J���A�����Ȃ��䐒�h����Ă���܂��B

����́A���j�ɂ͐�t�n�����p�����A�t��ɂ͗��R�n���Ƒ��n�n����^���܂����B�t������琔���ĘZ��ځw�d���x���̂Ƃ��A�㐙�e���ɒʂ��փ����̖��ɎQ�����Ȃ��������ƂŁA�ꎞ��n��v������܂������w����ƍN�x�͂��̎q�w�����x�������o���ĘZ���̖{�̂����g���A�����ېV�܂ő����܂����B

�����ɂ́A���̖����n�ˏ�(4�����{��)��19��w�����x�����A�������̂Ɠ`������A����l�S�N�Ƃ�����w���x(���n�s�w��V�R�L�O���E���a54�N7���w��)������A�Ԋ�(5�����{��)�ɂ͎Q�q�҂̖ڂ��y���܂��Ă���܂��B�@ |

|

���b���� 1�@�@�@�떃�S�֒� |

���X�́A���������イ (�킫��) �Ƃ��Č����B���\15(1702)�N�A�헐�ɂ��Ď�������/�{�����Ēz�B����37(1904)�N�A��������b�����Ə̂��B���x�R�A�^���@�L�R�h�B�R��́A�����傪��i�����Ɠ`������B���厩�g���d�����ɋA�˂��Ă����Ɠ`�����A���œ������ɂ�����́A��/��鍳�P���g���Ă���B�����t�n�����̖{���͖�t�@���������������Ă��Ȃ��B���c��O�\�O�ω��̔ԊO�l�ԁB

���d������

��Õ��������̔��W�̒n�B�֒�R�A�^���@�B���������̑哯2(807)�N�A�ޗǓ��厛/�@���@�̍��m/�����t���A�ܖ�t��1�Ƃ��ĊJ�n�����B�J����炩�Ȏ��@�Ƃ��ẮA���k�n���ōŌÂ̂��́B6��m2�ɂ��y�ԐՒn�̈ꕔ�́A���w��̎j�ՁB�Ő����ɂ́A���m300�A�m��6,000�A�q�@3,800�𐔂��A18�����^�����Ă����Ɠ`�����Ă���B���̌�A��������ŕ��ƕ��ɕt�������߈ꎞ���ނ������A��������ɂ͕������A�z����ʂƍ������ (��Îᏼ�s) �֕���v�Ղ̒n�ł�������O�����傢�ɉh�����B�V��17(1589�N�A�ɒB���@���̉�ÐN�U�̍ہA�������c���đS�Ă��Ď��E�j�ꂽ�B���̋��������i3(1626)�N�ɏĎ����A�����̔p���ʎ߂ɂ���Ĕp���ƂȂ�B�d�����ɂ��Ă̎����⍑�w��d�v�������Ȃǂ́A�u�֒�R�b���������فv�ŕۑ�����A���J������Ă���B�������ꂽ���݂̎��́A�b�����Ə̂��Ă���B

|

|

���b���� 2�@�@�@�떃�S�֒� |

(���ɂ���)�@�������떃�S�֒ɂ���^���@�L�R�h�̕������@�B���Ă͌d����(���ɂ���)�Ə̂��A�����̔p���ʎ߂ň�U�p���ɂȂ������A1904�N(����37�N)�ɕ�������A���݂̎����ƂȂ����B�������㏉������̎��@�̈�\�́A�d������(���ɂ�������)�Ƃ��č��̎j�ՂɎw�肳��Ă���B

�d�����͕������㏉�߁A807�N(�哯2�N)�ɖ@���@�̑m�E����ɂ���ĊJ���ꂽ�B����͂��Ƃ��Ƃ͓�s(�ޗ�)�̊w�m�ŁA�z�������̂��߉�Â։����ď��펛��~����(���Ë���)���������A��Òn���ɕ����������L�߂Ă����B�܂��A����͉�Â̒n���瓖���̐V���������͂ł������V��@�̍Ő��Ɓu�O�ꌠ���y�_�v�ƌĂ���_�����J��L������A�^���@�̋�C�Ɂu�^���@�������v�𑗂����肷��Ȃǂ����Ă����B�����842�N(���a9�N)�Ɏ������A���^(���s)���Ղ��p�����B���̍��̌d�����͎��m300�A�m������A�q�@3,800�𐔂���قǂ̗������ւ��Ă����ƌ�����B

�����������ɂȂ�ƌd�����͉z�ォ���Âɂ����Đ��͂��Ă����鎁�Ƃ̊W���[���Ȃ�A1172�N(����2�N)�ɂ͏鎑�i���z�㍑�������S���쏯75��������i����Ă���B���̉e���ŁA�������킪�n�܂�ƁA���ƕ��ɕt�����鏕�E���ؑ\�`���ƐM�Z�����c�͌��Ő�����ۂɂ́A�d�����O�k���̏�O�V����Îl�S�̕��������A��ď��E�ւ̉��R�Ƃ��ċ삯���Ă���B�������A���̉��c�͌��̐킢�ŏ��E�͔s��A��O�V���펀���A�d�����͈ꎞ�I�ɐ��ނ����B

���̌�A�����ɓ���Ɨ̎�̔�Ȃǂ����艾���̕������i�݁A�w���{���F�b�����G�}�x���玺������ɂ͕����̉����ƂƂ��ɖ�O�����`������Ă������Ƃ��킩��B�������A1589�N(�V��17�N)�̐��㌴�̐킢�ɏ��������ɒB���@����ÂN�������ۂɂ��̐�Ɋ������܂�A�������c���đS�ďĎ����Ă��܂����B���̋������]�ˎ��㏉����1626�N(���i3�N)�ɏĎ����A���̌�͍Č����ꂽ���̂́A���Ă̑剾���ɂ͂قlj����A1869�N(����2�N)�̔p���ʎ߂ɂ���Ĕp���ƂȂ����B���̌�A�����̐l�̕����^���̐��ʂ��������сA1904�N(����37�N)�Ɏ����g�p��������A�u�b�����v�Ƃ��������ŕ������ꂽ�B�Ȃ��A���݂͐^���@�ɑ����Ă���B �@ |

|

������̎O���@��鍳�P�Ɣ@����

|

���b�����E��鍳�P�̓`���@�@�@���������킫�s�l�q���@

�l�q���̋ʎR�ɂ���r���R�b�����ɍs���Ă��܂����B�����̎R��̓V��ɂ́A�������\��̑傫�ȗ���2�C�`����Ă��āA���́u���r�ܘY�v��Ɠ`�����Ă��܂��B�܂��A�u������̎O���E�@���@�@����A��鍳�P�I���̒n�v�ƂȂ��Ă��āA�@����ɂȂ�����鍳�P���A�ӔN��Â��ɕ�炵�������ƂȂ��Ă��܂��B

��鍳�P�́A���Ƃ̕�����̎O���ŁA�̕���̉��ځu�A�z�t�@��鍳�P�v��A�l�X�ȍ�i�̃��f���ɂȂ����`���̗d�p�g���̂��P�l�ł��B�c���Ȃ݂ɁA���s�̋M�D�_�ЂŃ��[�\�N���u�N�̍��Q��v�̂��ƂɂȂ����̂��ޏ��ł��B ( �d�p����ɓ��ꂽ��鍳�P�́A���̌� ���n�ɂނ����鍳�ۂ�w偊ۂ�̎艺���W�߂ĕ��̓G�Ƃ��Ƃ��邪�E�E�E�B)

�d���Ȃǂ̘b���ł͂���܂����A���ۂɊe�n�ɗl�X�ȐՂ⌾���`��������A������R�茻����������܂��B

��˂̒���`������A���������Ղ肠��܂����B���̈�˂́A��鍳�P(�@����)�������Ƃ��Ă��g�����Ƃ����Ă��܂��B

���R�ɂ���@����ɂ��s���A���Q������Ă��܂����B��鍳�P(�@����)�̂���́A��Â̌b�����ɂ�����A��������l�X�Ȑ�������܂����A�ΖL���ȏ���N�₩�Ȏ��z�ԁc�c�c�W..�@�F�����̉ԁX���A�����āA�Y��ɐ�����ꂽ������݂�ƁA�n���̐l�Ɂ@������ɂ���Ă���P�̗l�q���M���܂����B

���b�����E�@����̓`���@�@�@�������떃�S�֒@

�@����͕������3�Ԗڂ̖��ƌ����Ă��܂��B�ޏ��Ɋւ�����b�́A���̕���(����17�̑�29)�A�����ߏ�(����18 ��G3 ��)�A�n����F�O���쌱�L �̒��Ɏ��߂��Ă��܂��B

�����ߏ��A�n����F�O���쌱�L�ł͔@����͕�����̑�O���Ƃ���Ă��܂����A���̕���ł͕����s�̑�O���Ƃ���Ă��܂��B�܂����̕���ł͑���2���ƈ���āA����̖ŖS�㉜�B�ɗ����ė����Ƃ��������肪�Ȃ���Ă��܂��Ă��܂����A����̊T����3���Ƃ��قړ��l�������ł��B�ȉ��ɍ��̕���̊Y���L���̂��炷�������Љ�܂��B