“Ю—ЗҺһ‘г Ғ@ 710Ғ` 794

ҒЎ745(“V•Ҫ17)”N4ҢҺ27“ъ”ь”Z(Ҡт•ҢҢ§“м•”)ӮЕ‘е’nҗkҒBҺO“ъ—hӮкӮӘ‘ұӮӯҒBҳEҠЩҒAҗі‘qҒA•§ҺӣҒA“°“ғҒA•Sҗ©ӮМңIҺЙ•цүуӮ·ӮйҒB

Ғ@5ҢҺ2“ъ’nҗkӮ ӮиҒB“sӮМҸ”ҺӣӮЙ17“ъҠФҢoӮр“]“ЗӮіӮ№ӮйҒBӮЬӮҪ8“ъӮЙӮа’nҗkҒB‘еҲАҒA–тҺtҒAҢіӢ»ҒAӢ»•ҹӮМ4ҺӣӮЕ‘еҸWҢoӮр37“ъ“]“ЗҒB10“ъӮЙӮа’nҗkӮ ӮиҒA•ҪҸйӢ{ӮЕ‘е”КҺбҢoӮр“]“ЗҒB’nҗkӮЕҠe’nӮЙӢT—фӮӘҗ¶Ӯ¶ҒAҗ…ӮӘ—NӮ«ҸoӮйҒB

ҒЎ762(“V•Ҫ•уҺҡ6)”N5ҢҺ9“ъ”ь”ZҒA”т‘ЛҒAҗM”ZӮЕ’nҗkҒBүЖӮІӮЖӮЙ“сқНӮрҺxӢӢӮ·ӮйҒB

ҒЎ766(“V•Ҫҗ_Ңм2)”N6ҢҺ5“ъӮұӮкӮжӮи‘O‘еӢчҗ_‘ўҗV“Ү(ҺӯҺҷ“Ү)ӮЕ’nҗkҒB–Ҝ‘ҪӮӯ—¬–SӮ·ӮйҒBҚч“Ү•¬үОҒB

ҒЎ771(•уӢT2)”N5ҢҺ23“ъ–LҢ㑬Ң©ҢS“GҢ©ӮЕҺR•цӮкҒBҗмӮрүҒҺ~ӮЯҒAҸ\—]“ъҢгӮЙҢҲүуҒB•Sҗ©47җlӮӘ•Y–vӮөүЖ43ӢжӮӘ–„–vҒB’І—fӮМ–ЖҸңӮЖ“цӢ~ӮМҸЩӮӘҸoӮіӮкӮйҒB

ҒЎ776(•уӢT7)”N7ҢҺ19“ъҗј‘еҺӣӮМ“ғ—hӮкӮйҒB

ҒЎ777(•уӢT8)”N7ҢҺ14“ъ’A”nҚ‘•ӘҺӣӮМ“ғ—hӮкӮйҒB

Ғ@

ҒЎ799(ү„—п18)”N8ҢҺ11“ъҸн—ӨҚ‘Һӯ“ҮҒE“ЯүБҒEӢvҺңҒE‘ҪүПӮМ4ҢSӮЙ’Г”gӮӘ15үсүҹӮөҠсӮ№ӮйҒBҠC–КӮН20—]’¬ҲшӮўӮҪҢгҒA’Г”gӮӘ“а—Ө1’¬ӮЬӮЕ’BӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ818(ҚOҗm9)”N7ҢҺҠЦ“ҢӮЕ‘е’nҗkҒBҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ827(“V’·4)”N7ҢҺ12“ъ‘е’nҗkҒBҺЙү®‘ҪӮӯӮӘ“|үуҒB1“ъӮЙ‘еҗk1үсҒAҸ¬“®78үсҒBҢҺ––ӮЬӮЕ—]җk‘ұӮӯҒB

Ғ@12ҢҺ14“ъ’nҗkӮ ӮиҒBҗҙҚsӮМ‘m•SҗlӮЙ‘еӢЙ“aӮЕ‘е”КҺбҢoӮрҺO“ъҠФ“]“ЗӮіӮ№ӮйҒB

ҒЎ830(“V’·7)”N1ҢҺ28“ъҸoүHӮЕ’nҗkӮ ӮиҒBүw“`ӮЙӮжӮкӮОҒAҸH“cҸйҠsҠҜҺЙҒAҺl“VүӨҺӣҳZ•§‘ңҒAҺlүӨ“°ҺЙӮИӮЗ“|үуҒBҺҖҺТ15җlҒA•үҸқҺТ100—]җlҒB30Ӣ–ҸдӮМ—фӮҜ–ЪӮӘҸo—ҲӮйҒBҸй•УӮМҸH“cҗмӮӘҹҝӮкӮйӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ841(Ҹіҳa8)”N2ҢҺ13“ъҗM”ZӮЕ’nҗkҒBҲк–йӮЙ14үс—hӮкҒAҢцҺ„ӮМҡФү®(ҡФӮНҠ_ҚӘ)“|үуҒB

Ғ@7ҢҺ1“ъҲЙ“ӨӮЕ’nҗkҒB—ў—ҺҠ®Ӯ©ӮзӮёҒBҲіҺҖҺТӮ ӮиҒBҺgӮрҢӯӮнӮө—р•ҸҒBүЖү®ӮрҺёӮБӮҪҺТӮНҒA“–”NӮМ‘d’ІӮр–ЖӮ¶ҒA‘qӮрҠJӮўӮД“цӢ~ҒBүЖү®ӮрҸC•ңӮ·ӮйҒB–SӮӯӮИӮБӮҪҺТӮНҒA–„‘’ӮЙҸҲӮ·ӮйҒB

ҒЎ857(“VҲА1)”N3ҢҺ3“ъ’nҗkӮЙӮжӮиҒA‘еҠЩ’n•ыҸј•фҺR“`Һхү@ӮМ“°ҺЙӮӘ“|үуҒBҺR•цӮкӮЙӮжӮ蕧‘ңӮӘ’J’кӮЙ–„ӮЬӮйҒB

ҒЎ859(’еҠП1)”N7ҢҺ27“ъ’nҗkӮ ӮиҒB8ҢҺ8“ъ’nҗkӮМӮҪӮЯҒAҢЬӢEҺө“№Ҹ”Қ‘ӮМ”NҚvҢд‘йҲкҗШӮр’вҺ~Ӯ·ӮйҒB

ҒЎ860(’еҠП2)”N5ҢҺ5“ъ—Ӣ“dүJи№’nҗkӮ ӮиҒB“VҚcҒA’[ҢЯӮМҗЯӮрҺ~ӮЯӮйҒB

ҒЎ863(’еҠП5)”N6ҢҺ17“ъүz’ҶҒAүzҢгӮЕ’nҗkҒB—Ө’JҸҠӮрҲХӮҰҒAҗ…җт—NҸoҒA–ҜӮМңIҺЙ•цүуӮөҒAҲіҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒBҲИҢг–Ҳ“ъ—]җkҒB Ғ@

үz’ҶҒEүzҢг’nҗk / җј—п863”N7ҢҺ10“ъҒB’еҠП5”N6ҢҺ17“ъҒBүz’ҶҒEүzҢгҒFҺR•цӮкҒA’J–„ӮЬӮиҒAҗ…—NӮ«ҒA–ҜүЖ”jүуӮөҒAҲіҺҖ‘Ҫҗ”ҒB’јҚ]’Г•tӢЯӮЙӮ ӮБӮҪҗ”ҢВӮМҸ¬“ҮӮӘ’Ч–ЕӮөӮҪӮЖӮўӮӨ

ҒЎ864(’еҠП6)”N5ҢҺ25“ъ•xҺmҺR•¬үОҒB•ы12—ўӮМҺRӮрҸДӮ«ҒAүОүҠҚӮ20ҸдӮЙ’BӮ·ӮйҒB’nҗk3үсҒB•¬үОӮНҸ\—]“ъӮрҢoӮДӮаҺыӮЬӮзӮёҒBа|ү_ҹTҸцӮөӮДҗlӢЯӮГӮҜӮёҒB

ҸxүНҚ‘ҒA•xҺmҺRӮМ•¬үОӮр•сӮёҒBҸxүНҚ‘ҢҫӮЦӮзӮӯҒAҒu•xҺmҢSӮМҗіҺOҲКҗуҠФ‘еҗ_ӮМ‘еҺRӮЙүОӮ ӮиҒBӮ»ӮМҗЁӮўӮНӮИӮНӮҫҗ·ӮсӮЙӮөӮДҒAҺRӮрҸДӮӯӮұӮЖ•ыҲк“сӢ–—ўҒAӮЩӮМӮЁ(ҢхүҠ)ӮМҚӮӮі“сҸ\Ӣ–ҸдҒA—Ӣ—LӮиҒA’nҗkӮйӮұӮЖҺO“xҒAҸ\“ъӮ ӮЬӮиӮрӮУ(—р)ӮкӮЗӮаүОӮИӮЩҸБӮҰӮёҒAӮўӮн(ҠЮ)ӮрҸЕӮӘӮө—дӮр•цӮөҒAҚ№җОүJӮУӮйӮӘ”@ӮӯҒAүҢү_үTҸцӮөӮДҗlӢЯӮГӮӯӮр“ҫӮёҒB‘еҺRӮМҗј–kӮЙ–{җІҗ…ҠCӮ ӮиҒBҸДӮҜӮөҠЮҗОҒA—¬ӮкӮДҠCӮМ’ҶӮЙ–„ӮкҒAү“ӮіҺOҸ\Ӣ–—ўҒAҚLӮіҺOҺlӢ–—ўҒAҚӮӮі“сҺOӢ–ҸдӮўӮөӮДҒAӮЩӮМӮЁ(үОүӢ)ӮВӮўӮЙҚb”гҚ‘ӮМӢ«ӮЙӮВӮӯҒvӮЖҒB

7ҢҺ17“ъ•xҺmҺRӮМ—nҠв—¬ҸoӮөҒA–{җІҗ…ҠCӮЙ—¬ӮкҚһӮЭ30—ўӮӘ–„ӮЬӮиҒAҚӮӮі23ҸдҚLӮі23—ўӮЙҺҠӮйҒBҗ…ӮН”M“’ӮЙӮИӮиӢӣҺҖ–ЕӮ·ҒBҺьҲНӮМ•Sҗ©ӮМӢҸ‘оӮа–„ӮЬӮиҒAӮ»ӮМӮЬӮЬҚb”гӮМҚ‘Ӣ«ӮЙ’BӮ·ӮйҒBӮЬӮҪүНҢыҠCӮЙӮа—nҠвӮӘҢьӮ©ӮӨҒB—nҠв‘д’nӮНҗВ–Шғ–ҢҙӮЖӮИӮиҒA—nҠвӮӘӮ№ӮМҠCӮЙ—¬ӮкҚһӮсӮЕҗёҗiҢОӮЖҗјҢОӮЙ•ӘӮ©ӮкӮйҒB

Қb”гҚ‘ҒA•xҺmҺRӮМ•¬үОӮр•сӮёҒBҚb”гҚ‘ҢҫӮРӮҜӮзӮӯҒAҒuҸxүНҚ‘•xҺm‘еҺRӮЙӮҪӮҝӮЬӮҝ–\үОӮ ӮиҒBӣјӣЫ(Ӯ©ӮсӮзӮс)ӮрҸДбк(ӮөӮеӮӨӮіӮў)ӮөҒA‘җ–ШӮрҸЕҺEӮө“yӮриj(ӮЖӮ©)ӮөҗОӮр—¬ӮөҒA”Ә‘гҢSӮМ–{җІҒAӮИӮзӮСӮЙ剗(Ӯ№)ӮМӮУӮҪӮВӮМҗ…ҠCӮр–„ӮЮҒBҗ…”MӮӯӮөӮД“’ӮМ”@ӮӯҒAӢӣ龞(Ӯ¬ӮеӮЧӮВ)ҠFҺҖӮЙҒA•Sҗ©ӮМӢҸ‘о(ӮўӮҰ)ҒAҠCӮЖӢӨӮЙ–„ӮкҒAҲҪӮНүЖ—LӮиӮДҗl–іӮ«ӮаӮМҒAӮ»ӮМҗ”ӢLӮө“пӮөҒBӮУӮҪӮВӮМҠCӮжӮи“ҢӮЙӮаӮЬӮҪҗ…ҠC—LӮиҒB–јӮГӮҜӮДүНҢыҠC(Ӯ©ӮнӮ®ӮҝӮМӮӨӮЭ)ӮЖҢҫӮУҒBӮЩӮМӮЁ(үОүӢ)•ӢӮ«ӮДүНҢыҠCӮЙҢьӮРӮ«ҒB–{җІҒA剗(Ӯ№)“ҷӮМҠCӮМӮўӮЬӮҫҸДӮҜ–„ӮкӮҙӮй‘OҒA’n‘еӮўӮЙҗk“®ӮөӮД—Ӣ“d–\үJӮ ӮиҒAү_–¶ҠA–»(ӮӨӮсӮЮӮ©ӮўӮЯӮў)ӮөӮДҺR–мӮнӮ©ӮҝӮӘӮҪӮӯҒAӮөӮ©ӮйҢгӮЙӮұӮМҚРҲЩ—LӮиӮ«ҒvӮЖҒB

Ғ@12ҢҺ26“ъ‘еҚЙ•{ҒAҲў‘hҺRӮМҗ_—м’rӮМҲЩ•ПӮр•сӮёҒB‘еҚЙ•{ҢҫӮЦӮзӮӯҒAҒu”мҢгҚ‘Ҳў‘hҢSӮМҗі“сҲКҢMҢЬ“ҷҢ’”Ц—ҙ–Ҫҗ_—м’rҒAӢҺӮйҸ\ҢҺҺO“ъӮМ–йҒAҗә—LӮиӮДҗkӮР“®Ӯ«ҒA’rӮМҗ…Ӣу’ҶӮЙ•ҰӮ«“«(Ӯ ӮӘ)ӮиӮД“Ң“мӮЙӮ»Ӯ»Ӯ¬—ҺӮВҒBӮ»ӮМ“ҢӮМ•ыӮЙ—ҺӮҝӮөӮНҒA•zӮМ”@ӮӯӮЙӮөӮДү„ӮСӮРӮлӮӘӮиҒAҚLӮіҸ\Ӣ–’¬(Ӯ¶ӮгӮӨӮҝӮеӮӨӮОӮ©Ӯи)ҒAҗ…ӮМҗFҹч(ӮөӮлӮЭӮГ)ӮМ”@ӮӯӮЙӮөӮД‘җ–ШӮЙ”S’…ӮөҒAҸ{ҢҺӮрҢoӮЖӮўӮҰӮЗӮаҸБӮҰүрӮҜӮёҒv

ҒЎ867(’еҠП9)”N1ҢҺ20“ъ–LҢг’ЯҢ©ҺR’ёӮМҗВ“D’rҒAҚ•’rҒAҗФ’rӮӘҗk“®Ӯө—°ү©ҸLӮӘ•Х–һӮ·ӮйҒBӮіӮзӮЙ•¬үОӮөҒAҚ№“DӮӘҗ”—ўҺl•ыӮЙҗПӮаӮйҒBҗтӮӘ•Ұ“«ӮөҒAҗмӮЖӮИӮБӮДҺRӢrӮМ“№ҳHӮрҚЗӮ¬ҒAҗмӮЙҺҠӮБӮДӢӣҗ”җз–ңӮӘҺҖӮКҒBҗk“®ҺO“ъ‘ұӮӯҒB

Ғ@2ҢҺ26“ъжІҢгӮМүОҺR”ҡ”ӯҒB‘еҚЙ•{ҢҫӮөӮҜӮзӮӯҒAҒuңnҢЬҲКҸгүО’jҗ_ҒAңnҢЬҲКүәүОҗ_ӮМ“сҺРҒA–LҢгҚ‘‘¬Ң©ҢS’ЯҢ©ҺRӮМ—дӮЙҚЭӮиҒBҺRӮМ’ёӮЙҺOӮВӮМ’r—LӮиҒBҲкӮВӮМ’rӮН“D(ӮЙӮІ)ӮиӮДҗ…ӮМҗFҗВӮӯҒAҲкӮВӮМ’rӮНҚ•ӮӯҒAҲкӮВӮМ’rӮНҗФӮөҒBӢҺӮйҗіҢҺ“щ“ъ(ӮНӮВӮ©)ӮЙ’rҗk“®ӮөҒAӮ»ӮМҗә—ӢӮМ”@ӮӯҒAӮөӮОӮзӮӯӮөӮД臰(ӮЙӮЁӮў)—¬ү©ӮМ”@ӮӯӮЙӮөӮДҚ‘“аӮЙӮ ӮЬӮЛӮӯ–һӮҝҒA”ЦҗОӮМ”тӮС—җӮйӮйӮұӮЖҸгүәҗ”ӮИӮӯҒAҗОӮМ‘еӮИӮйӮаӮМӮН•ыҸдҒAҸ¬ӮИӮйӮаӮМӮабP(Ӯ©ӮЯ)ӮМ”@ӮӯҒA’ӢӮНҚ•ү_ҸцӮөҒA–йӮНүҠүОа•(Ӯа)ӮҰҒAҚ№“DҗбӮМӮІӮЖӮӯҺUӮиӮДҗ”—ўӮЙҗПӮиӮ«ҒB’r’ҶӮЙҢіү·җтҸoӮГҒBҗтӮМҗ…•ҰӮ«“«(Ӯ ӮӘ)ӮиӮДҺ©ӮзүН—¬Ӯрҗ¬ӮөҒAҺRӢrӮМ“№ҳHҒAүқҠТ’КӮНӮёҒAү·җтӮЩҗ…ҸO—¬ӮЙ“ьӮиӮДҒAӢӣӮМҗҢӮРҺҖӮКӮйӮаӮМҗз–ңҗ”ҒAӮ»ӮМҗk“®ӮМҗәҺO“ъӮЙӮнӮҪӮиӮ«ҒvӮЖҒB(–LҢгӮМ’ЯҢ©ҺRӮЖӮўӮӨӮМӮН‘е•ӘҢ§•К•{ҺsӮМ’ЯҢ©ҠxӮМӮұӮЖ)

Ғ@5ҢҺ11“ъ–йҒAҲў‘hҺRӮЕҠпҢхӮӘҢ©ӮзӮкҒA—Ӯ“ъ’©җk“®ӮөӮД’·Ӯі250ҸдҒAҚLӮі50ҸдӮӘ•цүуӮ·ӮйҒB

Ғ@8ҢҺ6“ъҲў‘hҺR•¬үОҒB‘еҚЙ•{ҢҫӮөӮҜӮзӮӯҒAҒu”мҢгҚ‘Ҳў‘hҢSҗі“сҲКҢMҢЬ“ҷҢҡ”Ц—ҙ–Ҫҗ_ҒAҗіҺlҲКүә•Pҗ_ӮМӢҸӮ№ӮйҺR—дҒAӢҺӮй5ҢҺ11“ъӮМ–йҒAӮ ӮвӮөӮ«ҢхҸЖӮиӢPӮ«ҒA12“ъӮМ’©ҒAҗU“®ӮөӮД•цӮйӮйӮұӮЖҚLӮіҢЬҸдӮОӮ©ӮиҒA’·Ӯі“с•SҢЬҸ\ҸдӮОӮ©ӮиӮИӮиӮ«ҒvӮЖҒB

ҒЎ868(’еҠП10)”N7ҢҺ8“ъ”d–ҒӮЕ’nҗkҒBҸ”ҢSҠҜҺЙҒEҸ”Һӣ“°“ғҺ»Ӯӯ“|үуҒBӮұӮМҢҺҒA“xҒX’nҗkҒB

”d–ҒҒEҺRҸй’nҗk / җј—п868”N8ҢҺ3“ъҒB’еҠП10”N7ҢҺ8“ъҒBMҒҶ7.0ҒB”d–ҒҒEҺRҸйҒF”d–ҒҸ”ҢSӮМҠҜҺЙҒEҸ”’иҠzҺӣӮМ“°“ғӮұӮЖӮІӮЖӮӯицӮк“|ӮкӮҪҒBӢһ“sӮЕӮНҠ_ү®ӮЙ•цӮкӮҪӮаӮМӮӘӮ ӮБӮҪҒBҺRҚи’f‘wӮМҠҲ“®ӮЙӮжӮйӮаӮМӮ©ҒH

Ғ@7ҢҺ15“ъ”d–ҒҚ‘‘еҗkӮр•сӮёҒB”d–ҒҚ‘ҢҫӮөӮҜӮзӮӯҒAҒuҚЎҢҺ”Ә“ъҒA’n‘еӮўӮЙҗk“®ӮиӮДҒAҸ”ҢSӮМҠҜҺЙҒAҸ”’иҠzҺӣӮМ“°“ғҒAҠFӮұӮЖӮІӮЖӮӯӮӯӮГӮк“|ӮкӮ«ҒvӮЖҒB(”d–ҒҚ‘ӮНҢ»ҚЭӮМ•әҢЙҢ§“мҗј•”ҒB8“ъӮМ’nҗkӮӘӢһ“sҒ`•әҢЙӮЕ‘е’nҗkӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮиӮЬӮ·ҒBҒuҢГ’nҗkӮр’TӮйҒvӮЙӮжӮйӮЖҗkүӣӮН•PҳHҒAMӮН7.0ҲИҸгӮЖӮіӮкӮДӮўӮй)

ҒЎ869(’еҠП11)”N5ҢҺ26“ъ—ӨүңӮЕ‘е’nҗkҒB—¬ҢхӮӘ’ӢӮМ”@Ӯӯ–ЪҢӮӮіӮкӮҪҢгҒA‘еӮ«Ӯӯ—hӮкӮйҒB‘ҪүкҸй•цүуӮөҲіҺҖҺТӮ ӮиҒBӮЬӮҪ’n–КӮМ—фӮҜ–ЪӮЙ–„–vӮ·ӮйҺТӮаӮ ӮиҒBҸйүәӮЙ‘е’Г”gӮӘүҹӮөҠсӮ№1000—]җlӮӘҺҖ–SҒB

’еҠПӮМ‘е’nҗk / җј—п869”N7ҢҺ13“ъҒB’еҠП11”N5ҢҺ26“ъҒBM8.3ҒBҺO—ӨүҲҠЭҒFҸйҠsҒE‘qҢЙҒE–еҳEҒEҠ_•ЗӮИӮЗ•цӮк—ҺӮҝ“|’ЧӮ·ӮйӮаӮМ–іҗ”ҒB’Г”gӮӘ‘ҪүкҸйүәӮрҸPӮўҒA“MҺҖ–сҲкҗзҒB—¬Ңх’ӢӮМӮІӮЖӮӯүBүfӮ·ӮЖӮўӮӨҒBҺO—Өү«ӮМӢҗ‘е’nҗkӮЖӮЭӮзӮкӮйҒB—ӨүңҚ‘ҒA’n‘еӮўӮЙҗk“®ӮиӮДҒA—¬Ңх’ӢӮМ”@ӮӯүAүfӮ·ҒBӮөӮОӮзӮӯӮМӮ ӮўӮҫӮЙҗl–ҜӢ©ӮСҒA•ҡӮөӮДӢNӮВ”\ӮНӮёҒAҲҪӮНү®“|ӮкӮДӮЁӮіӮкҺҖӮЙҒAҲҪӮН’n—фӮҜӮД–„ӮкҺҖӮЙӮ«ҒB”nӢҚӮНӢБӮ«–zӮиӮДҲҪӮН‘ҠҸёӮи“ҘӮЮҒBҸйҠs‘qҢЙҒA–еҳEаӯ•ЗӮМӮӯӮГӮкӮӯӮВӮӘӮҰӮйӮаӮМӮН‘ҙӮМҗ”Ӯр’mӮзӮёҒBҠCҢы(ӮЭӮИӮЖ)ӮНҡKҷбӮҰӮДҒAҗәӮўӮ©ӮГӮҝӮЙҺ—ҒAӮИӮЭ(ӢБҹ·)—NӮ«ҸгӮӘӮиҒAӮӯӮйӮЯ(ҹӣъъ)Ӯ«ҒAӮЭӮИӮ¬ӮиӮДҚҡӮҝӮЙҸйүәӮЙҺҠӮиҒAҠCӮрӢҺӮйӮұӮЖҗ”Ҹ\•S—ўҒAҚ_ҒXӮЖӮөӮДӮ»ӮМӮНӮДӮрӮнӮ«ӮЬӮҰӮёҒAҢҙ–мӮа“№ҳHӮаӮ·ӮЧӮДӮӨӮЭ(ҹйҹр)ӮЖӮИӮиҒA‘DӮЙҸжӮйӮЙӮўӮЖӮЬӮ ӮзӮёҒAҺRӮЙ“oӮйӮаӢyӮС“пӮӯӮөӮДҒA“MӮкҺҖӮКӮйҺТҗзӮОӮ©ӮиҒAӮҪӮ©ӮзӮа•cӮаӮЩӮЖӮЩӮЖҺcӮйӮаӮМ–іӮ©ӮиӮ«ҒB9ҢҺ7“ъӢIҸtҺ}ӮрҢҹ—ӨүңҚ‘’nҗkҺgӮЙ”C–ҪӮөҒA”»ҠҜӮЖҺе“TӮрӮ»ӮкӮјӮкҲк–јӮёӮВҗҸ”әӮіӮ№ӮД”hҢӯӮ·ӮйҒB

ҒЎ870(’еҠП12)”N7ҢҺ29“ъҺRҸйҚ‘ҒAҺR’nӮМҠЧ–vӮр•сӮёҒBҺRҸйҚ‘ҢҫӮөӮҜӮзӮӯҒAҒu’ФҠмҢSҺR–{ӢҪӮМҺRӮӯӮГӮкӮД—фӮҜҠЧ(ӮЁ)ӮҝӮ«ҒB’·Ӯі“сҸ\ҸдҒAҚLӮіҢЬҸдҲкҺЪҒAҗ[Ӯі”ӘҺЪҒA’кӮМҚLӮіҺlҸд”ӘҺЪӮИӮиҒB‘ҠӮРӢҺӮйӮұӮЖҺөҸдӮЙӮөӮДҸ¬ҺR‘НӢN(ӮҪӮўӮ«)ӮөҒA‘җ–ШӮНӮӨӮІӮӯӮұӮЖӮИӮөҒBҺһӮМҗlҒAҠЧ’n’n’ҶӮЙ“ьӮиӮДҒAӮЬӮҪ‘НӢNӮөӮДҺRӮрҗ¬Ӯ·Ӯ©ӮЖӢ^ӮУҒvӮЖҒBҺRҸй’ФҠмҢSҺR–{ӢҪӮЕҺRӮӘ—фӮҜҒAҸ¬ҺRӮӘҸo—ҲӮйҒB

ҒЎ871(’еҠП13)”N4ҢҺ8“ъ’№ҠCҺR(‘е•ЁҠхҗ_ҺРҸҠҚЭ’n)•¬үОҒB“ҜҺRӮжӮиӮМүНӮЙҗВҚ•Ӯў“Dҗ…ҲмӮкҒAҸLӢCҸ[–һӮ·ӮйҒBҺҖӢӣүНӮрҚЗӮ®ҒB“D—¬‘еӮ«ӮўӮаӮМ2ӮВҒAҸ¬ӮіӮўӮаӮМ‘Ҫҗ”ҒAҠCӮЙ’BӮ·ӮйҒB“Dҗ…ӮЙӮжӮи‘җ–Шҗ¶ӮҰӮёҒB

Ғ@5ҢҺ16“ъҸoүHҚ‘骲ҠCҢSүОҺRҠҲ“®ҒA“y’nӮМҗ_Ӯр’БҺУӮ·(”ІҗҲ)ҒBҸoүHҚ‘ҺiҢҫӮөӮҜӮзӮӯҒAҒuңnҺOҲКҢMҢЬ“ҷ‘е•ЁҠхҗ_ҺРҒA–OҠCҢSӮМҺRҸгӮЙҚЭӮиҒBҠЮҗО•З—§ӮөҒAҗlҗХ“һӮйӮұӮЖӢHӮЙҒAүД“~җбӮр‘ХӮ«ҒA“ГӮ°ӮД‘җ–Ш–іӮөҒBӢҺӮй4ҢҺ8“ъҒAҺRҸгӮЙүО—LӮиӮД“yҗОӮрҸДӮ«ҒAӮЬӮҪҗә—LӮиӮД—ӢӮМ”@ӮӯҒAҺRӮжӮиҸoӮГӮйүНӮНҒA“Dҗ…ҹ Ҳм(ӮНӮсӮўӮВ)ӮөӮДӮ»ӮМҗFҗВҚ•ӮӯҒAҸLӢCҸ[–һӮөӮДҗlӮ©Ӯ®ӮЙҠ¬ӮҰӮёҒBҺҖӢӣ‘ҪӮӯ•ӮӮ«ҒA—iҚЗ(ӮжӮӨӮіӮў)ӮөӮД—¬ӮкӮёҒBӮУӮҪӮВӮМ‘еҺЦ(ӮЁӮлӮҝ)—LӮиҒA’·ӮіҸ\ҸдӮОӮ©ӮиҒA‘Ҡ—¬ӮкҸoӮЕӮДҠCӮМҢыӮЙ“ьӮиҒAҸ¬ҺЦӮМҗҸ(ӮөӮҪӮӘ)ӮУӮаӮМҒAӮ»ӮМҗ”Ӯр’mӮзӮёҒBүНӮЙүҸ(Ӯ»)ӮҰӮй•cӮМҒA—¬ӮкӮ»ӮұӮИӮУӮаӮМ‘ҪӮӯҒAҲҪӮН‘чҗ…ӮМҸLӢCӮЙҗхӮЭҒAӢҖӮҝӮДӮ»ӮҫӮҪӮёҒBҢГҳVӮЙ•·ӮӯӮЙҒAӮўӮЬӮҫӮ©ӮВӮДӮ©ӮӯӮМ”@Ӯ«ҲЩ(ӮөӮйӮЬӮө)—LӮзӮёҒBӮҪӮҫӮөҚOҗm”N’ҶҒAҺR’ҶӮЙүОӮ ӮзӮНӮкҒAӮ»ӮМҢгӮўӮӯӮОӮӯӮИӮзӮёӮөӮДҒA•әҳҪӮМҺ–Ӯ ӮиӮ«ӮЖӮўӮУҒBӮұӮкӮрҡшкқ(ӮөӮ«)ӮЙҢҲӮ·ӮйӮЙҒA•АӮСӮЙҒA”ЮӮМҚ‘ӮМ–јҗ_ӮўӮМӮиӮөӮЖӮұӮлӮЙӮўӮЬӮҫҒAӮ©ӮЦӮиӮЬӮИӮөӮрӮ№ӮёҒBӮЬӮҪ’Л•жӮМҠ[ҚңҒAӮ»ӮМҺRҗ…ӮрүҳӮөӮөӮЙӮжӮиҒAӮұӮкӮЙӮжӮиӮД“{Ӯр”ӯ(ӮИ)ӮөӮДҺRӮрҸДӮ«ҒAӮұӮМҚРҲЩӮрӮўӮҪӮ·ҒBӮаӮө’БҺУӮ№ӮёӮОҒA•ә–рӮ ӮйӮЧӮөӮЖү]ӮУҒBҒv

ҒЎ874(’еҠП16)”N3ҢҺ4“ъҺF–ҖҠJ•·ҠxҒA–й—Ӣи»ӮӘӢҝӮ«Ҳк”У’Ҷҗk“®ҒB•¬үОӮөӮДҚ~ҠDӮөүСҠFҢНӮкҒAүНҗ…аh‘чӮөӢӣҺҖ–ЕҒBҺҖӢӣӮрҗHӮЧӮйҺТҒAҲҪӮўӮНҺҖӮЙҲҪӮўӮН•aӢCӮЙӮИӮйҒB‘еҚЙ•{7ҢҺӮЙӮұӮкӮр•сҚҗӮ·ҒB

Ғ@7ҢҺ2“ъүОҺR•¬үОҒB‘еҚЙ•{ҢҫӮөӮҜӮзӮӯҒAҒuҺF–ҖҚ‘ңnҺlҲКҸгҠJ•·җ_ӮМҺR’ёӮЙүО—LӮиӮДҺ©ӮзҸДӮҜҒAүҢҢOӮиӮД“VӮЙ–һӮҝҒAҠDҚ№үJӮМ”@ӮӯҒAҗk“®ӮМҗә•S—]—ўӮЙ•·ӮҰҒAҺРӮЙӢЯӮ«•Sҗ©җkӢ°ӮөӮДҗёӮрҺёӮУҒBҒv

ҒЎ875(’еҠП17)”N7ҢҺ7“ъӢ»•ҹҺӣӮМ“ғҒA“РӮМҺһӮжӮиҗk“®ӮөҒA9“ъӮЙҺҠӮиӮДӮаҺ~ӮЬӮҙӮиӮ«ҒB7ҢҺ18“ъ‘еҲАҺӣӮМ“ғҗk“®ӮөӮ«ҒB

ҒЎ878(ҢіҢc2)”N9ҢҺ29“ъҠЦ“Ң’n•ы‘еҗkҒB–й’nҗkӮиӮ«ҒBӮұӮМ“ъҒAҠЦ“ҢӮМҸ”Қ‘’n‘еҗk—фӮөҒA‘Ҡ–Н•җ‘ Ӯр“БӮЙӮаӮБӮЖӮаҗr(ӮНӮИӮНӮҫ)ӮөӮЖҲЧӮ·ҒBӮ»ӮМҢгҢЬҳZ“ъҗk“®Һ~ӮЬӮёҒAҢцҺ„ӮМү®ҺЙҲкӮЖӮөӮД‘SӮ«ӮаӮМ–іӮӯҒAҲҪӮН’nҢEҠЧӮөӮДүқҠТ’КӮәӮёҒA•Sҗ©ӮМҲіҺҖӮНӮ Ӯ°ӮДӢLӮ·ӮЧӮ©ӮзӮёҒB–йҒA‘Ҡ–НҒA•җ‘ ӮЕ‘е’nҗkҒB—hӮкӮНӢһӮЙ’BӮ·ӮйҒB5ҒA6“ъ—hӮкӮӘҺыӮЬӮзӮёҒBҢцҺ„ӮМҺЙү®‘S–ЕҒB’n–КҠЧ–vҒB•Sҗ©ӮМҲіҺҖ‘Ҫҗ”ҒB

‘Ҡ–НҒE•җ‘ ’nҗk / җј—п878”N11ҢҺ1“ъҒBҢіҢc2”N9ҢҺ29“ъҒBM7.4ҒBҠЦ“ҢҸ”Қ‘ҒF‘Ҡ–НҒE•җ‘ ӮӘ“БӮЙӮРӮЗӮӯҒA5Ғ`6“ъҗk“®ӮӘҺ~ӮЬӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBҢцҺ„ӮМү®ҺЙҲкӮВӮа‘SӮ«ӮаӮМӮИӮӯҒA’nҠЧӮиүқҠТ•s’КӮЖӮИӮйҒBҲіҺҖ‘Ҫҗ”ҒBӢһ“sӮЕ—LҠҙ

Ғ@10ҢҺ14“ъҸoү_ӮЕ‘е’nҗkҒBҗ_ҺРҒA•§ҺӣҒAҠҜҺЙҒA•Sҗ©ӢҸаhӮМ‘ҪӮӯӮӘ“|үуҒB•үҸқҺТ‘Ҫҗ”ҒB—]җk‘ҠҺҹӮ®ҒB

Ҹoү_’nҗk / җј—п880”N11ҢҺ23“ъҒBҢіҢc4”N10ҢҺ14“ъҒBMҒа7ҒBҸoү_ҒFҺРҺӣҒE–ҜүЖӮМ”j‘№ӮӘ‘ҪӮӯҒA—]җkӮН10ҢҺ22“ъӮЙҺҠӮйӮаҺ~ӮЬӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮМ“ъӢһ“sӮЕӮаӢӯӮӯҠҙӮ¶ӮҪӮЖӮўӮӨӮӘӮұӮМ’nҗkӮЖӮН–іҠЦҢWӮЕҒAӢK–НӮаӮаӮБӮЖҸ¬ӮіӮ©ӮБӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮӘӮ Ӯй

Ғ@10ҢҺ27“ъҸoү_Қ‘’nҗkӮр•сӮёҒBҸoү_Қ‘ҢҫӮөӮҜӮзӮӯҒAҒuҚЎҢҺ14“ъҒA’n‘еҗk“®ӮөҒAӢ«“аӮМҗ_ҺР•§ҺӣҠҜҺЙҒAӮЁӮжӮС•Sҗ©ӮМӢҸеbҒAӮ ӮйӮўӮН“]“|ӮөҲҪӮНҢXҳЯӮөҒA‘№ҸқӮ№ӮөҺТ‘ҪӮөҒBӮ»ӮМҢг22“ъӮЬӮЕҒA’ӢӮНҲк“с“xҒA–йӮНҺOҺl“xҒA”чҒXҗk“®ӮөӮДӮИӮЁӮўӮЬӮҫӢxҺ~Ӯ№ӮёҒvӮЖҒB

Ғ@12ҢҺ6“ъҺqӮМҺһ’n‘еҗk“®ӮөҒA–йӮжӮи’©ӮЙӮўӮҪӮйӮЬӮЕҸ\ҳZ“xҗkӮРӮ«ҒB‘еӢЙ“aӮМҗј–kӢчӮМ’G’d’·ӮіӮЁӮМӮЁӮМ”ӘҠФ”j—фӮөҒAӢ{ҸйӮМҠ_Ҹ«ҡФҒAӢһҺtӮМеbҺЙҒAиц‘№Ӯ·ӮйҺТӮЖӮұӮлӮЗӮұӮлҗrӮҫ‘ҪӮ©ӮиӮ«ҒB(җј—п881”N1ҢҺ13“ъҒBҢіҢc4”N12ҢҺ6“ъҒBM6.4ҒBӢһ“sҒFӢ{ҸйӮМҠ_ҡФҒEҠҜ’ЎҒE–ҜүЖӮМиц‘№Ӯ·ӮйӮаӮМӮНӮИӮНӮҫ‘ҪӮӯҒA—]җkӮӘ—Ӯ”NӮЬӮЕ‘ұӮўӮҪ)

ҒЎ881(ҢіҢc5)”N10ҢҺ3“ъ‘Ҡ–НҚ‘ҒAҒuҚ‘•ӘҺӣӮМӢаҗFӮМ–тҺtҸдҳZӮМ‘ң1‘МҒAӢІҺҳӮМ•мҺF‘ң2‘МҒAҢіҢc3”N9ҢҺ29“ъҒA’nҗkӮЙӢцӮРӮДҠFӮұӮЖӮІӮЖӮӯүуӮкҒAӮ»ӮМҢгҺёүОӮөӮДҸДӮҜ‘№ӮИӮУҒBӮЛӮӘӮнӮӯӮНҒAүь‘ўӮөӮДҢдҠиӮрҸCӮ№ӮЮҒv

ҒЎ885(җmҳa1)”N8ҢҺ9“ъ‘еҚЙ•{•¬үОӮр•сӮёҒB‘еҚЙ•{ҢҫҸгӮөӮҜӮзӮӯҒAҒuҠЗ”м‘OҚ‘ҒAҳZҢҺӮжӮи澍үJ(Ӯ¶ӮгӮӨ)Қ~ӮзӮёҒB7ҢҺ11“ъҚ‘ҺiҸ”җ_ӮЙ•т•јӮөҒA‘mӮрӮЬӮЛӮ«ӮДҢoӮр“]ӮёҒB13“ъ–йҒAүAү_ҠAҚҮӮөӮДүJҗәӮМ”@Ӯ«Ӯр•·Ӯ«ҒA’x–ҫӮЙ•І“yӢыҚ»ӮУӮиӮДҒAӮұӮаӮІӮаӢ«“аӮЙүәӮйӮрҢ©ӮйҒBҗ…—Ө“cӮМ•cүТҒA‘җ–ШӮМҺ}—tҒAӮЭӮИӮұӮЖӮІӮЗӮӯҸЕҢНӮ·ҒB(Һ„ӮЙӮжӮй—Ә)ҺF–ҖҚ‘ҢҫӮөӮҜӮзӮӯҒAҒu“ҜҢҺ12“ъӮМ–йҒAҠA–»ӮЙӮөӮДҸOҗҜҢ©ӮҰӮёҒBҚ»җОүJӮМ”@ӮөҒBӮұӮкӮрҢМҺАӮЙҢҹӮ·ӮйӮЙүoҲЎҢSҗіҺlҲКүәҠJ•·–ҫҗ_“{ӮиӮр”ӯӮ·ӮйҺһӮНҒAӮ©ӮӯӮМ”@ӮӯӮұӮЖ—LӮиҒB8ҢҺ11“ъҗkҗә—ӢӮМ”@ӮӯҒAҸДүҠӮНӮИӮНӮҫӮіӮ©ӮиӮЙҒAүJҚ»ҒA’nӮЙ–һӮҝҒA’ӢӮЙӮөӮДӮИӮЩ–йӮМӮІӮЖӮөҒB12“ъӮНҒA’CӮжӮиҺqӮЙӮўӮҪӮйӮЬӮЕ—Ӣ“dӮөҒAҚ»ӮМҚ~ӮйӮұӮЖҺ~ӮЬӮёҒAҚ»җО’nӮЙҗПӮиҒAӮ ӮйӮЖӮұӮлӮНҲкҺЪҲИүәҒAӮ ӮйӮЖӮұӮлӮНҢЬҳZҗЎҲИҸгҒA“c–м–„瘞(ӮЬӮўӮҰӮў)ӮөӮДҗl–Ҝ‘ӣ“®Ӯ·ҒvӮЖӮўӮЦӮиҒvӮЖҒB

Ғ@8ҢҺ11“ъҠJ•·Ҡx•¬үОӮ·ӮйҒBҚ»’nӮӘҚ~ӮиҒA’ӢҠФӮЙ–йӮМ”@ӮөҒB“c–мӮӘ–„–vӮөҒAҗl–ҜӮӘ‘ӣӮ¬ӮҫӮ·ҒBҗ_Ӣ_ҠҜ–mӮөӮДү]ӮӨӮЙӮНҒA—ҲҸtӮЙҺF–ҖҚ‘ӮЕүu•aӮ ӮйӮЖҒBүA—z—ҫӮНҗиӮўҒA•{•У“Ң“мӮМҗ_ҒA—ЧҚ‘ӮЙ‘JӮлӮӨӮЖӮөӮДӮўӮйҒBӮжӮБӮДҺ\Қ’‘№–ХӮ ӮиҒBӮ»ӮкӮрҺуӮҜӮД•{ҺiӮЙүә’mӮөӮД”ЮӮМ—јҚ‘ӮрӮөӮД•”“аӮМҸOҗ_ӮЙ•т•јӮөҲИӮД–»Ҹ•ӮрӢFӮзӮ№ӮйҒB

ҒЎ886(җmҳa2)”N5ҢҺ24“ъҸг‘ҚҒAүә‘ҚҒAҲА–[ӮЕ‘е’nҗkӮ ӮиҒBҲА–[•ы–КӮЙҚ•ү_Ӯ ӮиҒAӮ»ӮМ’ҶӮЕ“dҢхӮРӮзӮЯӮ«ҒA’nҗkӮрӢNӮұӮйҒBҲк”У’Ҷ‘ұӮӯҒBҚ»җО•І“y’nҸгӮЙҗПӮаӮйҒB‘җ–ШҺ»ӮӯҢНӮкҒA”nӢҚӮМ•І‘җӮрҗHӮөӮДҺҖӮ·ӮйҺТӮНӮИӮНӮҫ‘ҪӮөҒBҗV“ҮӮМ•¬үОӮ©ҒB

ҒЎ887(җmҳa3)”N5ҢҺ20“ъ(үГҸЛ3”N(850”N)ӮЙӢNӮ«ӮҪҸoүH’nҗkӮМүeӢҝӮЕҚ‘•{ӮрҲЪӮ·ӮұӮЖӮӘҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮйҒB”ІҗҲ) ӢҺӮйүГҸЛ3”NҒA’n‘еҗk“®ӮөӮДҢ`җ¬•ПүьӮөҒAӮ·ӮЕӮЙҢE“DӮЖӮИӮйҒBӮөӮ©ӮМӮЭӮИӮзӮёҒAҠCҗ…ҹыҲЪӮөӮД•{ҳZ—ўӮМӮЖӮұӮлӮЙ”—ӮиҒA‘еҗм•цүуӮөӮДӮЩӮиӮрӢҺӮйҲк’¬—]ҒA—ј’[ҠQӮрҺуӮҜӮД隄ҚЗӮ·ӮйӮЙ—Н–іӮӯҒAҡГ–vӮМҠъ’U•йӮЙҚЭӮиҒBӮЛӮӘӮНӮӯӮОҒAҚЕҸгҢS‘еҺRӢҪ•ЫҺАҺm–мӮЙ‘JӮөҢҡӮДҒAӮ»ӮМҢҜҢЕӮЙӮжӮиӮДӮ©ӮМҠл–wӮр”рӮҜӮЮҒ@

Ғ@ҒЎ7ҢҺ2“ъ‘е’nҗkҒB6“ъҒA30“ъӮЙӮа‘е’nҗkҒB—]җk8ҢҺӮЙҺҠӮйҒB“VҚcҒAҗmҺх“aӮ©ӮзҺҮӣӮ“aӮМ“м’кӮЙҲЪӮиҒA‘е‘ ҸИӮЙ–ҪӮ¶ӮД7ҸдӮМӣи“сӮрҢҡӮДҒAҢдҚЭҸҠӮЖӮ·ӮйҒBҸ”Һi‘qү®ҒA“ҢҗјӢһҺtӮМңIҺЙ‘ҪӮӯ“|үуӮөҲіҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒBҺёҗ_ӮөӮД“ЪҺҖӮ·ӮйҺТӮаӮ ӮиҒBҲеҚҸӮЬӮҪ3үсҗk“®ҒBҺө“№Ҹ”Қ‘“Ҝ“ъ‘еӮўӮЙҗk“®ӮөҒAҠҜҺЙ‘ҪӮӯ“|үуҒB’Г”gӮЙӮжӮи“MҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒBҗЫ’ГҚ‘ӮМ”нҠQӮН“БӮЙӮНӮИӮНӮҫӮөҒB

Ғ@ҒЎ7ҢҺ30“ъҗ\ӮМҺһҒA’n‘еҗk“®ӮөҒAҗ”ҷҺӮрҢo—рӮөӮДҗkӮйӮұӮЖӮИӮЩҺ~ӮЬӮёҒB“VҚcҒAҗmҡж“aӮрҸoӮЕӮДҺҮӣӮ“aӮМ“м’лӮЙӮЁӮНӮөҒA‘е‘ ҸИӮЙ–ҪӮ¶ӮДҺөҸдӮМӣи“сӮВӮр—§ӮДӮДҢдҚЭҸҠӮЖҲЧӮөӢӢӮРӮ«ҒBҸ”ҺiӮМ‘qү®ӢyӮС“ҢҗјӢһӮМеbҺЙҒAӮЖӮұӮлӮЗӮұӮл“^•ў(ӮДӮсӮХӮӯ)ӮөҲіҺEӮ№ӮзӮйӮйҺТӮЁӮЩӮӯҒAҲҪӮНҺёҗ_ӮөӮД“ЪҺҖӮ·ӮйҺТ—LӮиӮ«ҒBҲеӮМҺһҒAӮЬӮҪҗkӮйӮұӮЖҺO“xҒBҢЬӢE“аҺө“№ӮМҸ”Қ‘Ӯа“Ҝ“ъӮЙ‘еҗkӮ ӮиӮДҠҜҺЙ‘ҪӮӯ‘№Ӯ¶ҒAҠC’Ә—ӨӮЙҹыӮиӮД“MҺҖҺТӮ Ӯ°ӮДҢvӮйӮЧӮ©ӮзӮёҒAӮ»ӮМӮӨӮҝҗЫ’ГҚ‘ӮаӮБӮЖӮаҗr(ӮНӮИӮНӮҫ)ӮөӮ©ӮиӮ«ҒB–й’ҶҒA“ҢҗјӮЙҗә—LӮиҒA—ӢӮМ”@Ӯ«ҺТ“с(ӮУӮҪӮҪӮС)ӮИӮиӮ«ҒB

Ғ@ҒЎ“мҠCҒE“Ң“мҠCҒE“ҢҠC’nҗk / җј—п887”N8ҢҺ26“ъҒBҗmҳa3”N7ҢҺ30“ъҒBM8.0Ғ`8.5ҒBҢЬӢEҒEҺө“№ҒFӢһ“sӮЕ–ҜүЖҒEҠҜҺЙӮМ“|’Ч‘ҪӮӯҒAҲіҺҖ‘Ҫҗ”ҒB’Г”gӮӘүҲҠЭӮрҸPӮў“MҺҖ‘Ҫҗ”ҒB“БӮЙҗЫ’ГӮЕ’Г”gӮМ”нҠQӮӘ‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪҒB“мҠCғgғүғtүҲӮўӮМӢҗ‘е’nҗkӮЖҺvӮнӮкӮй

Ғ@8ҢҺ1“ъ’Ӣ–йӮЙ’nҗkӮйӮұӮЖ“с“xӮИӮиӮ«ҒB8ҢҺ2“ъ’Ӣ’nҗkӮйӮұӮЖҺO“xӮИӮиӮ«ҒB8ҢҺ4“ъ’nҗkӮйӮұӮЖҢЬ“xӮИӮиӮ«ҒBӮұӮМ“ъҒA’B’q–еҸгӮЙӢC—LӮиҒAүҢӮМ”@ӮӯӮЙӮөӮДүҢӮЙ”сӮёҒA“шӮМ”@ӮӯӮЙӮөӮД“шӮЙ”сӮёҒA”тӮСҸгӮӘӮиӮД“VӮЙӮВӮ«Ӯ«ҒBҲҪӮНҗlҢ©ӮДҒAҠFһHӮРӮҜӮзӮӯҒAҒuӮұӮкүHӢaӮИӮиҒvӮЖҒBҺһҗlү]ӮРӮҜӮзӮӯҒAҒuҢГҚЎ–ўӮҫӮ©ӮӯӮМ”@Ӯ«ҲЩ—LӮзӮёҒvӮЖҒBүA—z—ҫҗиӮРӮДһHӮРӮҜӮзӮӯҒAҒu‘е•—Қ^җ…ҺёүО“ҷӮМҚР—LӮйӮЧӮөҒvӮЖҒB8ҢҺ5“ъ’ӢҒA’nҗkӮйӮұӮЖҢЬ“xҒA–й‘еӮўӮЙҗkӮиӮ«ҒBӢһҺtӮМҗl–ҜҒAүЖӮжӮиҸoӮЕӮДӮЭӮҝӮЙӢҸӮиӮ«ҒB8ҢҺ7“ъ’nҗkҒB

Ғ@8ҢҺ9“ъҒA13“ъҒA14“ъҒA16“ъҒA23“ъ’nҗkҒB24“ъ“с“x’nҗkҒBӮұӮМӮ ӮЖӮа—]җkӮӘ‘ұӮўӮҪӮЖҗ„‘ӘӮіӮкӮйӮМӮЕӮ·ӮӘҒAҺc”OӮИӮӘӮзҒu“ъ–{ҺO‘гҺАҳ^ҒvӮНҗmҳa3”N8ҢҺ26“ъӮЕӢLҸqӮӘҸIӮнӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB

ҒЎ922(ү„Ҡм22)”NӢIҲЙ(ҳaүМҺRҢ§ҒAӮЁӮжӮСҺOҸdҢ§ӮМ“м•”)ӮЕ’Г”gҒB

ҒЎ938(“VҢc1)”N4ҢҺ15“ъҲеҚҸӮЙ‘е’nҗkҒB“ҢҗјӮМӢһҺЙү®ҒAҸ”ҺӣҸ”ҺRӮМ“°ҺЙ•§‘ң‘ҪӮӯ“|үуҒBҺҖҺТ4җlҒBҚ^җ…Ӯ ӮиҒB—]җkӮвӮЬӮёҒB

Ғ@4ҢҺ15“ъ‘е’nҗkҒB“VҚcӮН’кҸгӮЙӣиҺЙӮрҢҡӮДӮДҢдҚАӮр‘JӮ·ҒBҠӣҗмҚ^җ…ҒB

ҒЎ939(“VҢc2)”N4ҢҺ2“ъ‘е’nҗkҒBҺеҸгҒA’лӮЙӣиҺЙӮрҢҡӮДӮД”р“пҒB5“ъӮЙӮа’nҗkҒB

ҒЎ945(“VҢc8)”N –¶“ҮҺR•¬үОҒB

ҒЎ965(ҚN•Ы2)”N9ҢҺ21“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒB10ҢҺ1“ъӢһӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ972(“Vҳ\3)”Nү[2ҢҺ14“ъ‘е’nҗkҒB9ҢҺ—]җk–ўӮҫҺ~ӮЬӮзӮёҒB

ҒЎ976(’еҢі1)”N6ҢҺ18“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒBҗlүЖӮМ“|үуӮЙӮжӮйҲіҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒBҺRҸйҒAӢЯҚ]ӮМҚ‘ӮЕ“БӮЙӮНӮИӮНӮҫӮөҒB—Ӯ“ъӮжӮиҢҺ––ӮЬӮЕ—]җk81үсҒB“VҚcӣиҺЙӮрҢҡӮДҢдҚЭҸҠӮЖӮ·ӮйҒBҗ’“ҝҺӣ“°’JӮЙ“]—ҺӮөҒA‘mҗзҗ№“]—ҺҺҖӮ·ӮйҒBҗҙҗ…ҺӣӮЕҲіҺҖӮ·ӮйҺТ50җlҒB”ӘҸИү@ҒA–LҠyү@ҒA“ҢҺӣҒAҗјҺӣҒAӢЙҠyҺӣҒAү~ҠoҺӣ“ҷӮа“|үуҒBӢЯҚ]Қ‘•ӘҺӣ‘е–е“|үуҒB“а— ҸC—қ’ҶӮМ30—]җlҺҖ–SӮөҒA“ЗҢoҗҝ‘m“¶ҺqӮаҲіҺҖҒB

ҒЎ977(’еҢі2)”N6ҢҺ18“ъ‘е’nҗkҒBҢГҚЎ–ў‘\—LӮМ•ПҲЩӮЙӮөӮД—]җk200—]“ъӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ984(үiҠП2)”N10ҢҺ13“ъ‘е’nҗkҒB11ҢҺ8“ъ’nҗkӮ ӮиҒB11ҢҺ8“ъ‘Ҫ•җ•ф–В“®Ӯ·ӮйҒB

ҒЎ999(’·•Ы1)”N3ҢҺ7“ъ•xҺmҺR•¬үОӮМ‘tӮ ӮиҒB

ҒЎ1032(’·Ңі5)”N12ҢҺ16“ъ•xҺmҺR•¬үОӮ·ӮйҒB—дӮжӮиҺRӢrӮЬӮЕү„ҸДҒB

ҒЎ1037(’·—п1)”N12ҢҺҸ”Қ‘ӮЕ’nҗkҒBҚӮ–мҺRӮЕ”нҠQҒB

ҒЎ1041(’·Ӣv2)”N7ҢҺ20“ъ’nҗkӮ ӮиҒA—Ң“ҢүӘҚи–@ҸҹҺӣ”ӘҠpӢгҸd“ғ“|үуӮ·ӮйҒB

ҒЎ1042(’·Ӣv3)”N12ҢҺ22“ъ•җ‘ ӮЕ‘е’nҗkҒB•§Ҡt“°үF“|үуҒB Ғ@

ҒЎ1076(Ҹі•Ы3)”N2ҢҺ20“ъ•xҺmҺR•¬үОҒB

ҒЎ1083(үi•Ы3)”N2ҢҺ28“ъ•xҺmҺR•¬үОҒB

ҒЎ1085(үһ“ҝ2)”NҺO‘о“Ү•¬үОҒB

ҒЎ1092(Ҡ°ҺЎ6)”N11ҢҺ10“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒBүzҢгӮЙ‘е’Г”gӮӘүҹӮөҠсӮ№ҒAҠp“c•l”тҺRҚ»ҺRҢГҠғӮӘҠC–vӮ·ӮйҒB

ҒЎ1093(Ҡ°ҺЎ7)”N2ҢҺ14“ъ–ўҚҸӮЙ‘е’nҗkӮ ӮиҒB3ҢҺ26“ъ’nҗkӮ ӮиҒB5ҢҺ2“ъ’nҗkӮ ӮиҒB14“ъҒAҸt“ъҺRҗk“®Ӯ·ӮйҒB

ҒЎ1096(үi’·1)”N1ҢҺ24“ъҒ@үi’·“ҢҠC’nҗkҒFM8.3(ӮӯӮзӮў)ӮМ’nҗkҒB

Ғ@11ҢҺ24“ъ’CҚҸ‘е’nҗkӮ ӮиҒBҲкҺһ‘ұӮӯҒB‘е“aҠЦ”’ҲИүә‘е“аӮЙҺQӮёҒB28“ъ—ј“aүәӮЙӮЙү—ӮўӮДҸ”ӢЁӮрҸWӮЯҒAүьҢіӮМҗҘ”сӮр–вӮӨүпӢcӮӘҚsӮнӮкӮйҒB‘еӢЙ“aӮЙ”нҠQҒB“Ң‘еҺӣӮМҸаӮӘ—ҺүәҒB–тҺtҺӣүсҳLҒAүН“аҸ¬ҸјҺӣ”щҚ№–е“°ӮӘ“|үуҒBҗЁ‘ҪӢҙӮӘ—ҺүәҒB“ҢҺӣ“ғӢг—ЦӮӘ—ҺүәҒBҸxүНҒAҲЙҗЁҲў“Ғ’ГӮИӮЗӮЕ’Г”gҒBҸ¬’nҗk‘ҠҺҹӮ®ҒB

Ғ@12ҢҺ7“ъ’nҗkӮ ӮиҒB12ҢҺ15“ъҗжҢҺ‘е’nҗkӮМӢF“ҳӮрҚsӮӨҒB“Ң‘еҺӣӮМ‘mҗзҗl‘еӢЙ“aӮЙӮД“ЗҢoҒBҗmүӨүпӮрӮрү„—пҺӣӮЕҚsӮўҒA‘е”КҺбҢoҒAҳZҠПү№–@ӮрҚsӮӨҒB12ҢҺ25“ъ’nҗkӮ ӮиҒB12ҢҺ27“ъҚ¶‘еҗbҲИүәҺQӮиҒA’nҗkӮЙӮжӮиүьҢіӮрҗ\ҸгӮ°ӮйҒBӢӯ“җ“ҷӮрҸңӮӯ”ӘӢsӮМҚЯӮрӮрҺН–ЖҒB12ҢҺ29“ъ’nҗkӮ ӮиҒB

ҒЎ1099(ҚNҳa1)”N1ҢҺ24“ъ’nҗkӮ ӮиҒBӢ»•ҹҺӣҗјӢа“°ҒE“ғӮӘ”j‘№ҒB‘е–еӮЖүсҳLӮӘ“|үуӮ·ӮйҒBҗЫ’Г“VүӨҺӣүсҳL“|үуҒB“yҚІ“cҗз—]’¬ӮӘҠC–vҒB’nҗkӮЙӮжӮиҒA–Ш‘]җмүә—¬ҺӯҺжҒE–м‘гӮӘӢу•ПҠCҗoӮЖү»Ӯ·ҒBҗ”Ҹ\”NҢг—Ө’nӮЖӮИӮйҒB

Ғ@2ҢҺ22“ъҒ@ҚNҳa“мҠC’nҗkҒFM8.0~8.3ӮМ’nҗkҒB

Ғ@8ҢҺ27“ъ’nҗkӮ ӮиҒBүН“аҸ¬ҸјҺӣӮМҚu“°“|үуҒB

ҒЎ1108(“Vҗm1)”N7ҢҺ21“ъ9ҢҺӮЙӮ©ӮҜӮДҗуҠФҺR•¬үОҒBүОҚУ—¬ӮЖ—nҠв—¬ӮӘ“c•ЮӮр–„ӮЯӮйҒB

ҒЎ1112(“Vүi3)”N10ҢҺҲЙ“Ө‘е“Ү•¬үОҒB–В“®—ӢӮМ”@ӮӯҒAӢһӮЬӮЕ•·ӮұӮҰӮйҒB

ҒЎ1177(ҺЎҸі1)”N1ҢҺ27“ъ‘е’nҗkҒB“Ң‘еҺӣӮМҸаӮƑ啧—Ҷ”ҜӮӘ—ҺӮҝӮйҒB

Ғ@4ҢҺ12“ъүБүк”’ҺR•¬үОӮ·ӮйҒB

ҒЎ1179(ҺЎҸі3)”N5ҢҺ28“ъ–й’nҗkҒB7ҢҺ7“ъ’nҗkҒB21“ъӮЙӮа’nҗkҒB11ҢҺ7“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1180(ҺЎҸі4)”N8ҢҺ23“ъҢ№—Ҡ’©ҒAҗОӢҙҺRӮЕӮМҚҮҗнӮрҠйҗ}Ӯ·ӮйӮаҒA‘е•—үJӮЕҺOүYҗ…ҢRӮӘ“®ӮҜӮёҒA–\•—үJӮМ’Ҷ”s‘–ҒB24ҒA25“ъӮЙҠЫҺqҗмӮӘҚ^җ…ӮЖӮИӮиҒAҳa“cӢ`җ·ҢR“nүНӮЕӮ«ӮёҒB

Ғ@9ҢҺ28“ъҢө“ҮӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@11ҢҺ26“ъӢIҲЙҢF–м’n•ыӮЕ’nҗkҒBҺO“ъҠФ‘ұӮӯҒB

Ғ@12ҢҺ17“ъ–¶“ҮҺR•¬үОҒB

ҒЎ1184(Ңі—п1)”N10ҢҺ15“ъҠҷ‘qӮЕ’nҗkҒB

Ғ@

Ғ@7ҢҺ9“ъҢЯҚҸҢғҗkӮ ӮиҒBӢ{’ҶӮМ’zҠ_ҒA‘е“а“ъүФ–еҒAҠХү@җј•УҳLҒA–@ҸҹҺӣҲў–н‘Й“°ӮӘ“|үуӮөҒAӢгҸd“ғӮӘ”j‘№ҒAҺs’ҶӮМ–ҜүЖӮМ‘ҪӮӯӮӘ“|үуӮ·ӮйҒBүҖ’лӮЙӣиӮрҗЭӮҜӮДҢдҸҠӮЖӮ·ӮйҒB‘е”КҺбҢo“]“ЗӮ ӮиҒB40—]“ъ—]җkӮӘ‘ұӮ«ҒAҠF•aӮЖӮИӮйҒBҚcӢҸҲИүәҗ_ҺР•§Ҡt–ҜүЖ“|үуҒAү№ү‘—ӢӮМ”@ӮөҒBҗoҡәҚ•үҢӮМ”@Ӯӯ“ъүeҢ©ӮҰӮёҒBҺR•цӮкҗм–„ӮЬӮиҒA‘е’nӮНҲоҚИӮМ”@Ӯӯ—фӮҜӮДҗ…—NӮ«ҒA”ХҗО’JӮЙ“]ӮСҗl–ҜҳZ’~ҺҖ–S‘Ҫҗ”ҒBҒHҠwүғӮр’вҺ~Ӯ·ӮйҒBҲӨҗхүӨӮЙӢF“ҳӮөҢм–ҖӮр•°ӮӯҒBҺR—ЕҺgӮр—§ӮДҒAҲҪӮўӮНҸ”ҺРӮЙ•т•ҫҺgӮрҢӯӮнӮөҒAҗ_•§ӮМүБҢмӮрӢFӮйҒB

ҒЎ1191(ҢҡӢv2)”N3ҢҺ6“ъҠҷ‘qӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1199(җіҺЎ1)”N1ҢҺ1“ъҚЁӮЙ—ХӮЭ—Ӣ“d’nҗkӮ ӮиҒB

Ғ@5ҢҺ16“ъүNҚҸҒAҠҷ‘qӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@ҒЎ8ҢҺ11“ъүә‘ҚҠӢҗјҢSӮЕҠCҡӮҒB1000—]җlӮӘҺҖӮКҒB

ҒЎ1202(Ңҡҗm2)”N1ҢҺ28“ъҠҷ‘qӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1213(Ңҡ•Ы1)”N1ҢҺ1“ъҠҷ‘qӮЕ‘е’nҗkҒB“°ҺЙ“|үуҒB

Ғ@5ҢҺ21“ъҢЯҚҸ‘е’nҗkҒBү№ӮӘӮ ӮиҒAҺЙү®”jүуҒAҺR•цӮк’n—фӮӯҒB

ҒЎ1214(Ңҡ•Ы2)”N2ҢҺ7“ъҠҷ‘qӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1215(Ңҡ•Ы3)”N8ҢҺ19“ъ’nҗkӮ ӮиҒB21“ъ–ўҚҸҒA22“ъӮЙӮа’nҗkӮ ӮиҒB9ҢҺ6“ъүNҚҸӮЙ’nҗkҒA8“ъ“РҚҸӮЙ’nҗkӮ ӮиҒB9ҢҺ11“ъ“РҚҸӮЙ‘е’nҗkӮ ӮиҒB–ўҚҸӮЙҸ¬’nҗkӮ ӮиҒB17“ъӮЬӮЕ—]җkҒB10ҢҺ2“ъ“РҚҸ’nҗkӮ ӮиҒB12ҢҺ15“ъҲеҚҸ’nҗkҒB12ҢҺ16“ъҒuҸ«ҢRүЖҺкӮЙҢдӢЮҗTӮ ӮйӮЧӮ«•ПӮИӮиҒvӮЖҺi“VҠЁ•¶Ӯр•щӮ°ӮйҒB12ҢҺ30“ъҢд‘O“м’лӮЕӢF“ҳҒB

ҒЎ1227(ҲА’е1)”N3ҢҺ7“ъңъҚҸ‘е’nҗkҒB–е”а’z’n“|үу‘Ҫҗ”ҒA’nҠ„Ӯкҗ¶ӮёҒB15“ъ—]җkҒB24“ъӢF“ҳҒB4ҢҺ13“ъңъҚҸҒA26“ъҲеҚҸ’nҗkҒB29“ъӢF“ҳҒB

ҒЎ1230(Ҡ°Ҡм2)”Nү[1ҢҺ13“ъ’nҗkҒA19“ъӢЕ’nҗkҒB22“ъӮЙӮа’nҗkӮ ӮиҒA‘еҺңҺӣӮМҢгҺR•цӮкӮйҒB

ҒЎ1234(•¶—п1)”N12ҢҺ28“ъ–¶“ҮҺR•¬үОҒA—мҗтҒu“VӮМҲдҒvҹҝӮкӮйҒB

ҒЎ1235(үГ’х1)”N3ҢҺ1“ъӢһӮЕ’nҗkҒBҗҜҸh—ҙҗ_“®ӮӯӮЖӮўӮӨҒB14“ъӮЙӮа’nҗkҒB

Ғ@9ҢҺ1“ъ‘е’nҗkҒB•¶ҺЎҲИҢгҚЕ‘еӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ1238(—пҗm1)”N12ҢҺ26“ъҲў‘hҺR•¬үОҒBҚ•үҢҸёӮиҒA‘еҸ¬ӮМҗОӮӘҚ~ӮйҒB

ҒЎ1239(ү„үһ1)”N8ҢҺ17“ъүБүк”’ҺR•¬үОӮөҒA”’ҺRҢ Ң»ҸД–SҒB

ҒЎ1241(җmҺЎ2)”N2ҢҺ7“ъ–ӨҚҸ‘е’nҗkҒBҢҡ—п”N’ҶӮМ’nҗkӮМ”@Ӯ«ҒBҳa“cӢ`җ·–d”ҪӮМ‘O’ӣӮЖӮўӮнӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB—]җk‘ұӮӯҒB

Ғ@ҒЎ4ҢҺ3“ъҠҷ‘qӮЕ’nҗkҒB‘е’Г”gӮЕ—R”д•l‘е’№ӢҸ“а”q“aӮӘ—¬ҸoҒB‘DҸ\—]дzӮӘ”j‘№ҒB

Ғ@10ҢҺ23“ъҠҷ‘qӮЕ’nҗkӮ ӮиҒB

ҒЎ1252(Ңҡ’·4)”N5ҢҺ7“ъҠҷ‘qӮЕ’nҗkӮ ӮиҒB7ҢҺ23“ъҠҷ‘qӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1257(җіүГ1)”N2ҢҺ23“ъ‘е’nҗkӮ ӮиҒBҺРҒAҺЙҒA“°“|үуҒBүОҚРӮЙӮжӮиҸДҺҖҺТӮ ӮиҒB’nҠ„ӮкӮЕ—Oҗ…Ӯ ӮиҒB

Ғ@8ҢҺ23“ъңъҚҸ‘е’nҗkӮ ӮиҒBҗ_ҺР•§Ҡt”j‘№‘Ҫҗ”ҒBҺR•цӮкҒAүЖү®“|үуҒA’nҠ„Ӯк—Oҗ…Ӯ ӮиҒB’Ҷүә”nӢҙ•УӮМ’n–КӮӘҠ„ӮкҗВӮўүҠӮӘҸгӮӘӮйҒBӢF“ҳӮрҚsӮӨҒB

ҒЎ1265(•¶үi2)”N1ҢҺ15“ъҠҷ‘qӮЕ’nҗkҒB3ҢҺ9“ъҠҷ‘qӮЕ’nҗkҒB

Ғ@10ҢҺ15“ъҲў‘hҺR•¬үОӮ·ӮйҒB

ҒЎ1266(•¶үi3)”N6ҢҺ24“ъҠҷ‘qӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1269(•¶үi6)”N7ҢҺҲў‘hҺRҢд’rүҢӮр”ӯӮ·ҒB

ҒЎ1270(•¶үi7)”N11ҢҺ15“ъҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1272(•¶үi9)”N3ҢҺ10“ъҲў‘hҺR•¬үОҒBҚ»вIҺl•ыӮЙҺUӮиҒA’rҗ…—NҸoӮ·ҒB11ҢҺ1“ъҲў‘hҺR•¬үОӮөҒAүОҗОҚ~үәӮ·ӮйҒB

ҒЎ1273(•¶үi10)”N7ҢҺүәҸ{ҒAҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1281(ҚOҲА4)”N7ҢҺ30“ъӢгҸB’n•ы–k•”ӮЕ–\•—үJҒB“ъ–{ү“җӘ’ҶӮМғӮғ“ғSғӢҢRӮНҒA”нҠQӮрҸoӮөӮД‘ЮӢpҒBү[7ҢҺҲў‘hҺR•¬үОӮөҒAӣҸ’r–В“®ҒBүОҗОӮӘҚ~ӮйҒB

ҒЎ1286(ҚOҲА9)”N8ҢҺ3“ъҲў‘hҺR•¬үОӮөҒAзлҢ^ӮМҚ•ү_ӮӘӣҸ’rӮжӮ蕬ҸoӮ·ӮйҒB

ҒЎ1293(үiҗm1)”N1ҢҺ1“ъ‘е’nҗkҒB

Ғ@ҒЎ4ҢҺ13“ъҠҷ‘qӮЕ‘е’nҗkҒBҗ_ҺР•§ҠtӮ»ӮМ‘ј“|үу‘Ҫҗ”ҒBҺҖҺТ2–ң—]ӮЖӮа23034җlӮЖӮа3–ң—]ӮЖӮаӮўӮӨҒB’Г”gӮ ӮиҒB

ҒЎ1296(үiҗm4)”N10ҢҺ9“ъ“м“sӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1299(җіҲА1)”N4ҢҺ25“ъӢE“а’n•ыӮЕ’nҗkҒBҺҖҺТҲк–ң—]ҒB

Ғ@4ҢҺ6“ъҠҷ‘qӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1307(“ҝҺЎ2)”N3ҢҺ2“ъҠЦ“ҢӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1317(•¶•Ы1)”N1ҢҺ3“ъ-9“ъӮЬӮЕӮЙ’nҗkҗ”Ҹ\“xҒB“ҢҺӣ“ғ“|үуҒB

Ғ@1ҢҺ4“ъүNҚҸ‘е’nҗkҒB‘O“ъӮМ—]җkӮ©ҒBҗlүЖ“|үуӮЕҒA”’үН•УӮЕ5җlҺҖ–SҒBӮ»ӮМҢҺ—]җk•p”ӯҒB

ҒЎ1324(җі’Ҷ1)”N8ҢҺ10“ъҲў‘hҺR•¬үОҒBӣҸ’rӮжӮиҚ•үҢүОҗОҸгӮйҒB

Ғ@11ҢҺ21“ъӢЯҚ]‘е’nҗkҒB’|җ¶“ҮӮӘ•цӮк”ј•ӘҢОӮЙ“ьӮйҒB

ҒЎ1331(ҢіҚO1)”N7ҢҺ2“ъҸ”Қ‘ӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@7ҢҺ3“ъҸ”Қ‘ӮЕ‘е’nҗkҒB7ҢҺ7“ъҸ”Қ‘ӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@11ҢҺҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1335(Ңҡ•җ2)”N1ҢҺ5“ъҲў‘hҺR•¬үОҒB—Ӯ“ъӮЙӮ©ӮҜӮДҚ»вIӮрҚ~ӮзӮөҒA“°ҺЙӮрүуӮ·ҒB2ҢҺ23“ъҲў‘hҺR•¬үОҒBҚ•үҢ“VӮр•ўӮӨҒB

Ғ@8ҢҺ3“ъҠҷ‘q‘е•—ҒB‘啧“aӮӘ“|үуӮөҒAҲіҺҖҺТ500—]җlҒB

Ғ@

ҒЎ1356(ү„•¶1)”N7ҢҺ3“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒB7ҢҺ11“ъ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1360(ү„•¶5)”N4ҢҺ12“ъҸZӢgҗ_ҺР–В“®ӮөҒA“нҺчӮӘҢМӮИӮӯ“|ӮкӮйҒB

ҒЎ1361(ҚNҲА1)”N6ҢҺ16“ъ‘е’nҗkҒB18“ъҒA20“ъҒA21“ъҒA22“ъӮЖ‘е’nҗkӮӘ•p”ӯҒBҺR•цӮкӮвҠCӮӘ—Ө’nӮЙӮИӮйӮЖӮұӮлӮ ӮиҒBҗl–ҜӢҚ”nҺҖҸқ–ңӮрүzӮ·ҒBҲў”gҗбӮМ–©1700—]ҢЛӮ·ӮЧӮД’Г”gӮЕҸБҺёҒBҲИҚ~Ӯа‘еҸ¬ӮМ’nҗk‘ұӮ«ҒA25“ъӮЙӮН“VүӨҺӣӢа“°“|үуҒA26“ъӮЙӮН“Ю—ЗӮЕ“°ҺЙ“|Ғ@үу‘Ҫҗ”ҒB

Ғ@ҒЎ7ҢҺ24“ъҚДӮС‘е’nҗkҒBҗЫ’Г“п”gүYӮӘҠұҸгӮӘӮиҒAӢӣӮӘ‘ЕӮҝҸгӮ°ӮзӮкӮйҒBҗ”•SҗlӮӘӮұӮкӮр•ЯӮиӮЙҚsӮӯӮӘҒA’јҢгӮЙ‘е’Г”gӮӘүҹӮөҠсӮ№‘S–ЕӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҒB

Ғ@8ҢҺ3“ъҒ@җі•Ҫ“мҠC’nҗkҒFM8.2~8.5ӮМ’nҗkҒB

Ғ@8ҢҺ24“ъ‘е’nҗkҒBҺRүӨҺӣӮрӮНӮ¶ӮЯӢE“аӮМүҫ—•‘ҪӮӯ“|үуҒBӢIҲЙӮЕҺRӮӘ—фӮҜӮйҒB

ҒЎ1369(үһҲА2)”N7ҢҺ27“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1371(үһҲА4)”N3ҢҺ19“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒB23“ъӮЙӮа’nҗkҒB

ҒЎ1372(үһҲА5)”N6ҢҺ27“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1373(үһҲА6)”N2ҢҺ2“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@4ҢҺ1“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒB12“ъӮЙӮа’nҗkҒB8ҢҺ20“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒBү[10ҢҺ22“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1375(үiҳa1)”N11ҢҺ19“ъҲў‘hҺR•¬үОӮөҒA‘еҗОҸгӮӘӮиҒA—мҗ…•Ұ“«Ӯ·ӮйҒB

ҒЎ1376(үiҳa2)”N4ҢҺ25“ъ‘е’nҗkҒBүЖү®“|үу‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1377(үiҳa3)”N3ҢҺ20“ъҲў‘hҺR•¬үОӮ·ӮйҒB

Ғ@3ҢҺ28“ъҸ”Қ‘ӮЕҺR•цӮкӮйҒB8ҢҺ20“ъҸ”Қ‘ӮЕҺR•цӮкӮйҒB

ҒЎ1383(үi“ҝ3)”N4ҢҺ24“ъ“РҚҸӢһӮЕ‘е’nҗkҒBү№ӮНҢЫӮМ”@ӮӯҒA“®ӮНҚЪҺФӮМ”@ӮөҒBҲЧ•§Ҡб–@ӮрҺә’¬‘жӮЙҸCӮЯӮйҒB26“ъӮЙӮа’nҗkҒB

ҒЎ1387(үГҢc1)”Nү[5ҢҺ3“ъҲў‘hҺR•¬үОӮ·ӮйҒB

Ғ@12ҢҺ19“ъүп’ГӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1391(–ҫ“ҝ2)”N10ҢҺ16“ъҢЯҚҸӢһҺtӮЕ‘е’nҗkҒB•аҚsҚў“пӮЖӮўӮӨҒB“aҺЙ“|үуӮөӮДҺҖҸқҺТ–іҗ”ҒBҢY•”ӢЁ“yҢд–еҒA—җ’ӣӮЕӮ ӮйӮЖӢ`–һӮЙ•сҚҗҒB

ҒЎ1397(үһүi4)”N1ҢҺ11“ъ“Яҗ{’nҚ–•¬үОҒB’ғүPҠx”ҡ”ӯӮөӮДҒAҸ”Қ‘ӮЙ”нҠQҒB

ҒЎ1404(үһүi11)”N1ҢҺ11“ъ“Яҗ{–м’nҚ–•¬үОҒB

ҒЎ1407(үһүi14)”N1ҢҺ5“ъҗ\ҚҸӢһҺt‘јҸ”Қ‘ӮЕ‘е’nҗkҒBҗ”“ъ‘ұӮӯҒBҺR•цӮкҒAӢ{“aҒAҺӣҺРҒA–Ҝү®“|үу‘ҪӮөҒBҗl–ҜҲЧӮЙӢЖӮр”pӮ·ҒB

Ғ@ҒЎ12ҢҺ14“ъӢһҺtӮЕҚДӮС’nҗkҒB’Г”gӮ ӮиҒB

ҒЎ1408(үһүi15)”N1ҢҺ18“ъ“Яҗ{ҺR•¬үОҒBҠDӮв—°ү©ӮӘҚ~ӮйҒBҸн—ӨҚ‘“ЯүПҗм—°ү©Ӯр—¬Ӯ·ӮұӮЖ5ҒA6”NҒB

ҒЎ1410(үһүi17)”N1ҢҺ21“ъ“Яҗ{ҺR•¬үОӮөҒA180—]җl–„–vҒBӢҚ”nӮМҺҖ‘Ҫҗ”ҒB“V–ВӮйӮұӮЖ—ӢҗәӮМ”@ӮөҒB

ҒЎ1416(үһүi23)”N8ҢҺ2“ъҲЙ“Ө‘е“Ү•¬үОӢҝ—ӢӮМ”@ӮөҒB9ҢҺ9“ъҲЙ“Ө‘е“ҮҚД“x•¬үОҒB

ҒЎ1419(үһүi26)”N10ҢҺҠЦ“ҢӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1421(үһүi28)”N4ҢҺ4“ъҲЙ“Ө‘е“Ү•¬үОҒBҠCҗ…”M“’ӮМ”@ӮӯҒAӢӣ‘ҪӮӯҺҖӮ·ҒB

ҒЎ1432(үiӢқ4)”N9ҢҺ16“ъҠҷ‘qҺRҗU“®Ӯө•цүуӮ·ӮйҒB

ҒЎ1434(үiӢқ6)”N3ҢҺ22“ъҲў‘hҺR’Ҷ’rӮжӮиҚ•үҢҒB“DҲмӮк—¬ӮкӮйҒB4ҢҺ1“ъӮЙӮа“DҲмӮкӮйҒB

ҒЎ1437(үiӢқ9)”N6ҢҺ4“ъ“Ң‘еҺӣ”Ә”ҰӢ{җU“®Ӯ·ӮйҒB

ҒЎ1438(үiӢқ10)”N12ҢҺ5“ъҲў‘hҺR•¬үОӮ·ӮйҒB

ҒЎ1442(үГӢg2)”N12ҢҺҲЙ“Ө‘е“Ү•¬үОӮ·ӮйҒB

ҒЎ1448(•¶ҲА5)”N4ҢҺҒ`6ҢҺ’nҗk•p”ӯҒB

ҒЎ1449(•у“ҝ1)”N4ҢҺ10“ъҺRҸйӮЕ‘е’nҗkҒBҲИҢг15“ъӮЙҳjӮиҳA“ъ—]җkҒBҚөүгҺЯүЮ“°ҒAҢЬ‘е‘ё“|үуҒB’z’n“|үу‘Ҫҗ”ҒBҺR•ц—Oҗ…Ӯ ӮиҒB—„‘еӢҙӮЖҢjӢҙӮа•цӮкӮйҒBҸ«ҢRҒAҺgҺТӮрҠe’nӮЙ”hҢӯӮ·ӮйҒBҗ_ү‘’z’n“ҢҺӣӮИӮЗ”j‘№ҒB’·–е“ь“№ҒA—_“c“ь“№ӮрҢҹҺӢӮЖӮөӮД”hҢӯҒB

ҒЎ1460(Ҡ°җі1)”N2ҢҺ9“ъ—Ӯ“ъӮЙӮ©ӮҜӮДӢE“аӮЕ’nҗkҒB

Ғ@7ҢҺ18“ъӢһӮЕ’nҗkҒB‘ҠҚ‘Һӣҗј–ҫҳO•цӮкӮйҒB’·ҳ\ӢLӮЙӮН8ҢҺӮЖӮ·ӮйҒB

ҒЎ1465(Ҡ°җі6)”N3ҢҺ27“ъ‘еҳaӮЕ’nҗkҒB6ҢҺ2“ъ‘еҳaӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1466(•¶җі1)”N12ҢҺ29“ъҸt“ъҺR–В“®Ӯ·ӮйҒBӢһӮЕӮаҗk“®Ӯ·ӮйҒB

ҒЎ1471(•¶–ҫ3)”N9ҢҺ12“ъҚч“Ү•¬үОӮөҒAҗl‘ҪӮӯҺҖӮКҒBҲИҚ~5”NҠФ“xҒX•¬үОҒB

ҒЎ1473(•¶–ҫ5)”N4ҢҺ11“ъҚч“Ү•¬үОҒB

ҒЎ1475(•¶–ҫ7)”N8ҢҺ6“ъҗЫ’Г“п”gүYҒA“тҚиӮЙ‘е’ӘҒBҺҖҺТ4000җl—]ҒB

Ғ@8ҢҺ6“ъӢһ“sӮЕ‘е•—ӮӘӢNӮұӮиҒA—јҗw(үһҗmӮМ—җӮ©ҒH)”j‘№Ӯ·ҒB“Ҝ“ъҒAҳaҗтҚдӮЙҚӮ’ӘӮӘүҹӮөҠсӮ№ӮйҒBүЖү®җ”җзҒA‘Dҗ”•SӮӘ—¬ӮіӮкӮДҗХҢ`ӮаӮИӮӯӮИӮиҒAҗ”•SҗlӮӘҺҖӮКҒBӮұӮұҗ”•S”Nҗж—бӮМӮИӮўҺ–ӮЖӮўӮӨҒB“VүӨҺӣӮНҚЭүЖ1ҒA2ӮрҺcӮөҗsӮӯҲшӮ«’ӘӮЙ—¬ӮіӮкӮйҒBӮөӮ©Ӯө‘еҳaӮЕӮНүҪӮаӢNӮұӮзӮёҒAҠу—LӮМҺ–ӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ1476(•¶–ҫ8)”N9ҢҺ12“ъҚч“Ү•¬үОҒBҗlүЖ–„–vӮөҒAҗl’{ҺҖ–S‘Ҫҗ”ҒBҚ~ҠDҗ”“ъ‘ұӮӯҒB

ҒЎ1484(•¶–ҫ16)”N12ҢҺ10“ъ—Ӯ”NӮЙӮ©ӮҜӮДҲў‘hҺR•¬үОҒB–k’r’ҶӮЙҚ»җОҸo—ҲӮйҒB‘еӢ{ҺiҲТ’үеIӮ·ҒB‘mӮз‘е”јҺRӮрӢҺӮйҒB

ҒЎ1487(’·Ӣқ1)”N11ҢҺ13“ъ–й”ӘҸд“Ү•¬үОҒB“Ү“аӢQй[ӮЖӮИӮйҒB

ҒЎ1489(ү„“ҝ1)”N4ҢҺ20“ъүп’ГӮЕ’nҗkҒB

Ғ@7ҢҺ22“ъҺRҸйҒA‘еҳaҒA‘еҚвӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1491(ү„“ҝ3)”N2ҢҺ2“ъӢһӮЖ“Ю—ЗӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1492(–ҫүһ1)”N6ҢҺ16“ъ—ӨүңӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1493(–ҫүһ2)”N5ҢҺ26“ъүп’ГӮЕ’nҗkҒB

Ғ@10ҢҺ30“ъӢE“аӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1494(–ҫүһ3)”N1ҢҺ7“ъ—ӨүңӮЕ’nҗkҒB

Ғ@5ҢҺ7“ъ‘еҳaӮЕ‘е’nҗkҒB“Ң‘еҺӣҒAӢ»•ҹҺӣҒA–тҺtҺӣҒA–@үШҺӣҒAҗј‘еҺӣҒA–о“cҸҜҚЭҸҠӮИӮЗ”j‘№‘№–SҒB“|үу‘Ҫҗ”ҒBӢF“ҳӮрҚsӮӨӮӘҒA—Ӯ”N2ҢҺӮЬӮЕ—]җk‘ұӮӯҒB

ҒЎ1495(–ҫүһ4)”N8ҢҺ15“ъҠҷ‘qӮЕ‘е’nҗkҒB’Г”g—R”дғ–•lӮЙүҹӮөҠсӮ№ҒAҠҷ‘q‘啧“aӮа”jүуӮіӮкӮйҒB“MҺҖҺТ200—]җlҒB

ҒЎ1498(–ҫүһ7)”N1ҢҺ‘еҳaӮЕ‘е’nҗkӮ ӮиҒB

Ғ@6ҢҺ11“ъү“Қ]ӮЕ‘е’nҗkҒBҺR•цӮкҒA’nҠ„ӮкӮ ӮиҒB•l–јҢОӮӘҠCӮЖӮВӮИӮӘӮйҒBҚЎҗШ“nӮЖҢДӮОӮкӮйҒB

Ғ@7ҢҺ9“ъҒ@“ъҢь“е’nҗkҒFM7.0Ғ`7.5ӮМ’nҗkҒB“мҠC’nҗkӮМүВ”\җ«ӮӘӮ ӮйҒB

Ғ@ҒЎ8ҢҺ25“ъ‘е’nҗkҒB“ъ–{Қ‘’ҶӮМ“°“ғҸ”үЖ“|үу‘Ҫҗ”ӮЖӮўӮӨҒB‘е’Г”gӮЕҲЙ“ӨүY‘S–ЕҒAӮЬӮҪҲЙҗЁ‘е–©үу–ЕӮөҒA‘јҺOүНҒAӢIҲЙӮИӮЗӮЕ’Г”gӮЙӮжӮи‘ҪӮӯҺҖҺТӮрҸoӮ·ҒBү[10ҢҺӮЬӮЕ—]җk‘ұӮӯҒBҺҖҺТ3–ңҗlҲИҸгӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ1499(–ҫүһ8)”N4ҢҺ8“ъӢһӮЕ’nҗkҒB15“ъӮЙӮа’nҗkӮ ӮиҒB

Ғ@5ҢҺ5“ъҚb”гӮЕ’nҗkҒB6ҢҺ4“ъ‘еҳaҒA“Ю—ЗӮЕ’nҗkҒB7ҢҺ10“ъ‘еҳaӮЕ’nҗkҒB16“ъӮЙӮа’nҗkӮ ӮиҒB9ҢҺ22“ъӢһӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1505(үiҗі2)”NҒ@Ҳў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1506(үiҗі3)”NҒ@Ҳў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1510(үiҗі7)”N8ҢҺ8“ъҗЫ’Г(‘еҚг)ҒEүН“а(‘еҚг)ӮЕ‘е’nҗkҒB—]җk75“ъ‘ұӮӯҒBҸҠҒXӮЕҺR•цӮкӮ ӮиҒB8ҢҺ27“ъү“Қ](җГүӘ)ӮЕ‘е’Г”gҒBҗ”җзӮМүЖү®ҒA—Ө’n30’¬—]ӮӘ“ЫӮЭҚһӮЬӮкҠCӮЖӮИӮйҒBҺҖҺТҲк–ң—]җlҒBҚЎҗШӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ1511(үiҗі8)”NҒ@•xҺmҺRҠҷҠ╬үОҒB

ҒЎ1512(үiҗі9)”N6ҢҺ9“ъ’nҗkӮ ӮиҒB18“ъӮЙ‘е’nҗkҒBӢ{’ҶӮЕ–LҺу‘еҗ_Ӣ{ӮЙӢFҠиҒB”нҠQӮНҸӯӮИӮөҒB

ҒЎ1516(үiҗі13)”N7ҢҺ12“ъ—Ӯ“ъӮЙӮ©ӮҜӮДҚb”гӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1519(үiҗі16)”N3ҢҺ18“ъӢһҺtӮЕ‘е’nҗkӮ ӮиҒB”нҠQӮНҸӯӮИӮөҒB“yҢд–е—LҸtҒA–mӮө•ә—җӮ©үu•aӮМ’ӣӮөӮЖҸг‘tҒB

ҒЎ1520(үiҗі17)”N6ҢҺ10“ъ—ӨүңӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1522(‘еүi2)”NҒ@”ӘҸд“Ү•¬үОҒB•¬үҢҗl—ўӮЙӢyӮФҒBҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1524(‘еүi4)”NҒ@–¶“ҮҺR•¬үОҒB

ҒЎ1527(‘еүi8)”N4ҢҺҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1529(Ӣқҳ\2)”N11ҢҺ8“ъҗЫ’ГӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1532(“V•¶1)”N1ҢҺ20“ъҺ]ҠтӮЕ’nҗkҒB

Ғ@5ҢҺ29“ъ’nҗkҒBҗҙҗ…ҒE‘е’ГҒE‘ҠҚвҒEҠЦү®ӮЕҗ…ӮӘҲмӮкҒA“cүҖ‘ҪӮӯӮӘ–SӮФҒB

ҒЎ1533(“V•¶2)”NҒ@Ҳў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1537(“V•¶6)”N5ҢҺ11“ъҠҷ‘qӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1542(“V•¶11)”Nү[3ҢҺ5“ъҲў‘hҺR–В“®ӮөүОҗОӮр”тӮОӮ·ҒB

ҒЎ1544(“V•¶13)”N4ҢҺ22“ъҺF–ҖӮЕ’nҗkҒB

Ғ@7ҢҺ9“ъ‘еҚ^җ…ӮЕӢһҺs’ҶӮМҗl”nӮМ‘ҪӮӯӮӘ—¬ӮіӮкӮйҒB’¬ҒXӮМ“B”І–еҢЛӮМӮұӮЖӮІӮЖӮӯӮӘ—¬ҺёҒBҺlҸрҒEҢЬҸрӮМӢҙӮЖҒAӢ_үҖ‘е’№ӢҸӮа—¬ҺёҒBҢдҸҠҗј•ыӮМ’z’nӮаҺёӮнӮкӮйҒB“ҢҺӣ“м‘е–еӮ©ӮзҺl’ЛӮЙӮ©ӮҜӮД‘DӮӘ‘Ҫҗ”—¬ӮкӮйӮЖӮўӮӨҒB“ъӢg‘еӢ{ӢҙӮа—¬ҺёӮөҒA”дүbҺRҸ”–Vҗ”үFӮаҺёӮнӮкҒAҗ”Ҹ\җlӮӘҺҖ–SӮ·ӮйҒB—„ҒE’№үHӮЕӮаҚ^җ…ӮЕҺҖҺТ‘Ҫҗ”ӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ1545(“V•¶14)”N3ҢҺҺF–ҖӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1547(“V•¶16)”N2ҢҺ3“ъүБүк”’ҺR•¬үОҒB

ҒЎ1548(“V•¶17)”NүБүк”’ҺR•¬үОҒB

ҒЎ1549(“V•¶18)”N4ҢҺ14“ъҚb”гӮЕ’nҗkӮӘҗ”үсӢNӮұӮйҒB

ҒЎ1554(“V•¶23)”N5ҢҺүБүк”’ҺR•¬үОҒB—Ӯ”NӮЙӮ©ӮҜӮД–¶“Ү•¬үОҒB

ҒЎ1555(ҚOҺЎ1)”N8ҢҺ19“ъүп’ГӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1557(ҚOҺЎ3)”N8ҢҺ26“ъ’©ҒA“Ң•—ӮӘӢNӮұӮиҒA—[•ы“м•—ӮЖӮИӮйҒB‘еүJӮЖӮИӮБӮДҠeҚ‘ӮЕҚ^җ…ӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·ӮйҒB“тҚиҒA•КҸҠҒA–В”цҒAҚЎ’ГҒAҗјӢ{ҒA•әҢЙҒA‘O”gҒAҗ{–ҒҒA–ҫҗОӮЙҚӮ’ӘӮӘүҹӮөҠсӮ№ӮйҒBҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB•¶–ҫ7”N8ҢҺӮМҚ^җ…ӮЙ•АӮФ”нҠQӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ1562(үiҳ\5)”N2ҢҺҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1563(үiҳ\6)”N4ҢҺ1“ъҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1564(үiҳ\7)”NҒ@Ҳў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1566(үiҳ\9)”N9ҢҺ9“ъ–¶“ҮҺR•¬үОҒBҗl‘ҪӮӯҺҖӮ·ҒB

ҒЎ1572(ҢіӢT3)”Nү[1ҢҺ20“ъ‘е’nҗkҒBҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

Ғ@

ҒЎ1576(“Vҗі4)”N1ҢҺ12“ъҲЙ“ӨҸү“ҮӮӘҗk“®Ӯ·ӮйҒB

ҒЎ1578(“Vҗі6)”N5ҢҺ13“ъ11“ъӮжӮиӮМ‘еүJӮЕҚ^җ…ҒBҠӣҗмҒE”’җмҒEҢjҗмӮӘ”Г—”ӮөҒAӢһҺs’ҶӮЙҗ…ӮӘӮ ӮУӮкӮйҒB“MҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒBҺlҸрӢҙӮа—¬ҺёҒBҗжӮЙҗD“cҗM’·ҢцҒAҸoҗwӮМҗGӮкӮрҸoӮ·ҒBӮ»ӮМҠъ“ъ‘ҠҲбӮИӮӯ‘DӮЕӮаҢд“®ҚАӮ ӮйӮЧӮөӮЖӮДҒA—„ҒA’№–ЪҒAүFҺЎҒAҗ^–Ш“ҮҒAҺRҚиӮМҸZҗlӮзҒA‘Dҗ”•SдzӮрҢЬҸр–ыҸ¬ҳHӮЬӮЕҺқӮБӮДӮ«ӮДҢҫҸгӮ·ӮйҒBҗM’·ҢцҒAӮұӮкӮрҸjӮ·ҒB

ҒЎ1579(“Vҗі7)”N1ҢҺ20“ъ’nҗkӮ ӮиҒBҺl“VүӨҺӣ’№ӢҸ•цүуҒBҺO“ъ—hӮи•ФӮөҒB

Ғ@8ҢҺ28“ъүБүк”’ҺR’nҚ–’J•¬үОҒBҗ_ҺРҸДҺёҒB—Ӯ”NҗD“cҺҒҺOҺРӮрҚДҢҡӮ·ӮйҒB

ҒЎ1582(“Vҗі10)”N1ҢҺ14“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

Ғ@Ҳў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1583(“Vҗі11)”N6ҢҺ26“ъҺOүНӮЕ’nҗkҒB

Ғ@Ҳў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1584(“Vҗі12)”N7ҢҺҲў‘hҺR•¬үОҒBҚ»җОҚdү©Қ~ӮйҒB“мӢҪҗFҢ©—WҚr•“Ӯ·ҒB

ҒЎ1585(“Vҗі13)”N11ҢҺ26“ъүБүкӮЕ’nҗkӮ ӮиҒB

Ғ@ҒЎ11ҢҺ29“ъӢһҒAүz’ҶҒA”т‘ЛҒA”ь”ZҒA”ц’ЈӮЕ‘е’nҗkҒB“ҢҺӣӢа“°ӮИӮЗҲк•”•цүуҒBҺOҸ\ҺOҠФ“°ӮрҺnӮЯ‘ҪӮӯӮМ•§‘ңӮӘ“|ӮкӮйҒBҗpҗ¶“°Ӯа“|үуҒBҠБ’ёү@Ӯа‘еүщӮө’z’n–еҢXӮӯҒB”т‘Л”’җм’JүҲӮўҺR•цӮкӮЕӢAү_ҺRҸйӮӘ–„–vҒB“ағ–“ҮҺҒ—қҲИүә300җlӮӘҲіҺҖҒB”’җмӮӘүҒҺ~ӮЯӮзӮк300—]ҢЛӮӘҗ…–vҒBүz’Ҷ–Ш‘DҸйӮӘ“|үуӮө‘O“cҸGҢpҲИүә‘Ҫҗ”ҲіҺҖҒB‘еҠ_ҸйҒA’·•lҸйӮа”j‘№ҒB‘е’Г”gӮЕҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

Ғ@–¶“ҮҺR•¬үОҒB

ҒЎ1587(“Vҗі15)”N4ҢҺ17“ъ–¶“ҮҺR•¬үОҒBҚ•үҢӮЖ”’үҢӮӘ1“ъ3үсҸгӮӘӮйҒB

Ғ@Ҳў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1588(“Vҗі16)”N3ҢҺ12“ъ–¶“Ү‘啬үОҒAҗ\“СӮМҠФ‘е’nҗkӮӘӮ ӮйҒB

ҒЎ1589(“Vҗі17)”N2ҢҺ5“ъү“Қ]ҒEҸxүНӮЕ’nҗkҒBү®ҺЙ“|үу‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1590(“Vҗі18)”NҸtҒAҗуҠФҺR•¬үОҒB

Ғ@10ҢҺ2“ъҚ]ҢЛӮЕ’nҗkҒB16“ъӮЙӮа’nҗkҒB11ҢҺ22“ъҚ]ҢЛӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1591(“Vҗі19)”N10ҢҺ14“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1592(•¶ҳ\1)”NҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1596(Ңc’·1)”N4ҢҺ4“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB‘еҗОҚ~—ҺӮЙӮжӮиҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒAӢЯ—ЧҸ”Қ‘ӮЕӮаҺҖҺТҒB6ҢҺ27“ъ“yҠнӮМ•ІӮМ”@Ӯ«•ЁҚ~Ӯи‘җ–ШӮМ—tӮЙҗПӮаӮйҒBҺl•ы“ЬӮЖӮИӮйҒB

Ғ@ү[7ҢҺ9“ъ–LҢгҒAҺF–ҖӮЕ‘е’nҗkҒBӢE“аӮЙӮаӢyӮФҒB

Ғ@ү[7ҢҺ12“ъҺqҚҸҚД“x‘е’nҗkӮ ӮиҒB•ҡҢ©ҸйӮӘ•цүуӮө–с600җlӮӘҲіҺҖҒAүБ“Ўҗҙҗі‘«Ңy200җlӮр—ҰӮўҸGӢgӮрҢмүqҒB’nҠ„—Nҗ…Ӯ ӮиҒAӢһӮ̑啧ӮаүуӮкӮйҒBӢ{’Ҷ“м’лӮЙ”ңҚАӮӘ•~Ӯ©Ӯк“VҚcҢдҚАӮр‘JӮ·ҒBҚдӮИӮЗӮЕӮа”нҠQҒB

Ғ@9ҢҺ1“ъҒ@Ңc’·ҲЙ—\’nҗkҒFM7.0ӮМ’nҗkҒBӮ»ӮкҲИҸгӮЖӮ·ӮйҗаӮаӮ ӮйҒB(Ң»ҚЭӮМҲӨ•QҢ§)

Ғ@9ҢҺ4“ъҒ@Ңc’·–LҢг’nҗk(‘е•Ә’nҗk)ҒFM7.0Ғ`7.8ӮМ’nҗkҒBүZҗ¶“ҮӮӘ’Г”gӮЕ’ҫӮсӮҫӮЖӮіӮкӮйүZҗ¶“Ү“`җаӮЖӮўӮнӮкӮйӮаӮМӮӘӮ ӮйҒB

Ғ@9ҢҺ5“ъҒ@Ңc’·•ҡҢ©’nҗkҒFM7.1ӮМ’nҗkҒB’zҸйӮіӮкӮҪӮОӮ©ӮиӮМ•ҡҢ©ҸйӮӘ“|үуӮөӮҪҒB

ҒЎ1597(Ңc’·2)”N3ҢҺҠв–ШҺRӮӘ•цӮкҒA“yҗОӮӘҚ~ӮйӮұӮЖ’Ӣ–йӮр•ЩӮҰӮёҒB

ҒЎ1598(Ңc’·3)”N12ҢҺ—Ӯ”NӮЙӮ©ӮҜӮД–¶“ҮҺR•¬үОҒBҚ•үҢҸёӮиҒAҚ»вIҚ~ӮйҒB

ҒЎ1601(Ңc’·6)”N12ҢҺ16“ъҸг‘ҚҒEҲА–[ӮЕ‘е’nҗkҒAҺR•цӮкӮ ӮиҒBҠCӮӘҠұҸгӮӘӮБӮҪҢгҒA–ҫ“ъ‘е’Г”gӮ ӮиҒBҗl’{ҺҖ–S‘Ҫҗ”ҒB Ғ@

Ғ@

Ғ@ҒЎ11ҢҺӢIҸBҒAҺlҚ‘ҒAҗјҚ‘ӮЕ’nҗkӮЖ’Г”gҒBҸг‘ҚӮЕ‘е’Г”gӮӘӮ ӮиҒAҗl”n‘Ҫҗ”ҺҖӮ·ҒB

Ғ@ҒЎ12ҢҺ6“ъӢIҸBҒAҺlҚ‘ҒAҗјҚ‘ӮЕ’nҗkӮЖ’Г”gҒBү“ҸB•‘ҚвӮЕ’Г”gӮЙӮжӮи80ҢЛ—¬ҸoҒB”ӘҸд“ҮӮЕӮН–ҜүЖҺ»Ӯӯ—¬ҸoҒB50—]җlӮӘҺҖ–SҒBҸг‘ҚӮЕӮНҗl”nҗ”•SӮӘҺҖӮ·ҒB

Ғ@ҒЎ12ҢҺ16“ъ“ҢҠCҒA“мҠCҒAҗјҠC“№Ҹ”Қ‘ӮЙ’nҗkӮЖ’Г”gҒBҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1605(Ңc’·10)”N1ҢҺҠЦ“ҢӮЕ‘е’nҗkҒBҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒBҲЙҗЁҒA’}ҺҮӮЕӮа‘е’nҗkҒB

Ғ@Ңc’·’nҗk - 1605”N2ҢҺ3“ъҒA“мҠCғgғүғtӢҗ‘е’nҗkӮМҲкӮВӮЖӮіӮкӮДӮ«ӮҪӮӘҒAҲЙ“ӨҸ¬Ҡ}ҢҙҠCҚa•tӢЯҗkҢ№җаӮвү“’n’Г”gҗаӮИӮЗҲЩҳ_ӮаӮ ӮйҒBM 7.9〜8.0ҒBӢIҲЙ”ј“Үү«ӮЖ–[‘Қү«ӮӘҳA“®ӮөӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮаӮ ӮиҒAM 8.4〜8.5ӮЖӮаӮіӮкӮйҒB’Г”g’nҗkӮЖҚlӮҰӮзӮкӮДӮЁӮиҒA’nҗk“®ӮЙӮжӮй”нҠQӮНҸӯӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAҢ»ҚЭӮМҗз—tҢ§Ӯ©ӮзӢгҸBӮЙҺҠӮйҚL”НҲНӮМ‘ҫ•Ҫ—mҠЭӮЙ’Г”gӮӘҸP—ҲӮөҒAҺҖҺТ1〜2–ңҗlӮрҗ”ӮҰӮҪҒB

Ғ@9ҢҺ15“ъ”ӘҸд“ҮӮӘ•¬үОҒBҺOғcҚӘ“c”Ё‘№Һё‘ҪӮөҒB

Ғ@11ҢҺ15“ъ”ӘҸд“Ү•¬үОҒB

Ғ@11ҢҺүәҸ{ҒAҗуҠФҺRӮӘ•¬үОӮ·ӮйҒB

Ғ@12ҢҺ18“ъ”ӘҸд“Ү•¬үОҒBҲк–йӮЙӮөӮД‘еҺRӮӘҸoҢ»Ӯ·ӮйҒB

ҒЎ1606(Ңc’·11)”N6ҢҺ1“ъҚ]ҢЛӮЕ’nҗkӮӘ3үсӮ ӮйҒB

ҒЎ1607(Ңc’·12)”N1ҢҺ6“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@1ҢҺ20“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB2ҢҺ6“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@6ҢҺ13“ъҸx•{ӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1609(Ңc’·14)”N3ҢҺ1“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1611(Ңc’·16)”N2ҢҺ22“ъҚ]ҢЛӮЕ’nҗkҒB

Ғ@8ҢҺ13“ъүп’ГӮЕ‘е’nҗkҒBҺбҸјҸйӮӘ“|үуӮ·ӮйҒB4–ңҗОӮӘ’nҠЧӮиӮөҒAҢОҗ…ӮӘ—NҸoӮөӮД2700—]җlӮӘҺҖӮ·ҒB

Ғ@8ҢҺ21“ъүп’ГӮЕ’nҗkҒBҢғӮөӮў—hӮкӮЕҸйӮМҗОҠ_ӮЖ•»ӮӘ•цүуҒB“aҺзӮН”jүуӮөӮДҢXӮӯҒBҺҖҺТҺOҗзҗ”•SҗlҒBүzҢгҠX“№ҸБҺёҒB

Ғ@ҒЎ10ҢҺ28“ъҗе‘дӮЕ‘е’nҗkҒBҺO—Ө’n•ыӮЙ‘е’Г”gӮӘҸPӮўҒA1783җlӮӘҺҖ–SӮ·ӮйҒBҒ@

Ғ@ҒЎҺO—Өү«ӮЕӮl8ғNғүғXҒB’nҗk“®ӮЙ”дӮЧ’Г”gӮМӢK–НӮӘ‘еӮ«Ӯў’Г”g’nҗkҒBҲЙ’B”ЛҺҖҺТ1783–јӢҚ”n85“ӘҒB“м•”’ГҢy”ЛҺҖҺТ3000—]ҒB

ҒЎ1612(Ңc’·17)”NҒ@Ҳў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1613(Ңc’·18)”NҒ@Ҳў‘hҺRӣҸ’rӮ©ӮзҚ»җОӮӘ•¬Ӯ«ҸoӮөҒAҢS’ҶӮЙҚ~ӮйҒB

ҒЎ1615(Ңіҳa1)”N6ҢҺ1“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒBүЖү®‘ҪӮӯ“|үуҒB

Ғ@11ҢҺ25“ъ‘е’nҗkҒB—Ӯ”NӮЙӮ©ӮҜӮДҸ”Қ‘‘еӢQй[ҒB

ҒЎ1616(Ңіҳa2)”N7ҢҺ28“ъҗе‘дӮЕ‘е’nҗkҒBҸй•ЗҳOҳEҺ»Ӯӯ“|үуҒB

ҒЎ1620(Ңіҳa6)”NҒ@–¶“ҮҺR•¬үОҒB

ҒЎ1625(Ҡ°үi2)”NҒ@”’ҚӘҺRӮӘ•¬үОӮ·ӮйҒB

ҒЎ1627(Ҡ°үi4)”N1ҢҺ21“ъҸ”Қ‘ӮЕ‘е’nҗkҒB1ҢҺ21“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@11ҢҺ23“ъ•xҺmҺRӮӘ•¬үОӮөҒAҚ]ҢЛӮЙӮаҠDӮӘҚ~ӮйҒB

ҒЎ1628(Ҡ°үi5)”N5ҢҺ18“ъҚ]ҢЛӮЕ’nҗkҒBҸй—Ы‘ҪӮӯ•цӮкӮйҒB

Ғ@7ҢҺ11“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒBҚ]ҢЛҸйӮМҗОҠ_”j‘№ҒB

Ғ@9ҢҺ29“ъ–¶“ҮҺR•¬үОӮ·ӮйҒBҺРҺӣ•у•ЁүG—LӮЙӢAӮ·ҒB

ҒЎ1630(Ҡ°үi7)”N6ҢҺ23“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkӮӘӢNӮұӮиҒAҚ]ҢЛҸйҗјӮМҠЫ–еҢыҗОҠ_ӮӘ•цӮкӮйҒB

ҒЎ1631(Ҡ°үi8)”N3ҢҺ13“ъҗуҠФҺRӮӘ•¬үОӮөҒAҚ]ҢЛӮЙӮаҠDӮӘҚ~Ӯи‘җ–ШӮӘ•Пү»Ӯ·ӮйҒB

Ғ@11ҢҺҲў‘hҺRӮӘ•¬үОӮ·ӮйҒBҺӣҗм“’ӮМ”@ӮөҒB

ҒЎ1633(Ҡ°үi10)”N1ҢҺ21“ъҠЦ“ҢӮЕ‘е’nҗkҒBҸ¬“cҢҙҸй“а”j‘№ҒB–ҜүЖ‘Ҫҗ”“|үуӮөҺҖҺТ150җlӮЖӮа237җlӮЖӮаҢҫӮӨҒB” ҚӘӮЕҠR•цӮкҒBҺO“ҮӮЕ’n—фҒB”MҠCӮЕ’Г”gҒB

Ғ@2ҢҺ7“ъҸ¬“cҢҙӮЕ‘е’nҗkҒBүЖү®“|үу‘Ҫҗ”ҒAҺҖҺТ150җl—]ҒB

ҒЎ1635(Ҡ°үi12)”N1ҢҺ21“ъүЪҲОӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@1ҢҺ23“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB1ҢҺ25“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗk2үсҒB

ҒЎ1637(Ҡ°үi14)”N8ҢҺ11“ъҲў‘hҺRӮӘ•¬үОҒBҚ»җО—°ү©ӮӘҚ~ӮйҒB

ҒЎ1638(Ҡ°үi15)”N1ҢҺ1“ъҚ]ҢЛӮИӮЗӮЕ100”NӮЙҲк“xӮЖӮўӮӨ–\•—ӮӘӮ Ӯи–ҜүЖ‘Ҫҗ”ӮӘ“|үуҒB

ҒЎ1639(Ҡ°үi16)”N11ҢҺүz‘OӮЕ‘е’nҗkӮӘӮ ӮиҒA•ҹҲдҸйӮӘ“|үуҒB

ҒЎ1640(Ҡ°үi17)”N6ҢҺ17“ъүЪҲО“аүYҠx(ҠФҺRҠxҒH)ӮӘ•¬үОҒA‘е’Г”gӮЙӮжӮи‘D100—]дzӮӘ”нҠQҒA“а—Ө10—ўӮЙҺҠӮи700җlӮӘ“MҺҖҒBӢҚ”nӢӣҠL’№Ҹқ–S–іҗ”ҒBҠDӮӘҲкҸдӮр–„ӮЯҒAӮЬӮҪ”тгДӮөӮДҸј‘OҒA—ӨүңӮМӢу’Ӣ–йҲГӮ«ӮұӮЖ2“ъҒBҸЕ“yҠCӮЙ“ьӮи“ҮӮрҗ¶ӮёҒB

Ғ@ҒЎ7ҢҺ31“ъүЪҲОӢоғ–Ҡx”ҡ”ӯҒBҺR’ёӮӘ•цүуӮө•¬үОҳpӮЙ—¬ӮкҚһӮЭҒA’Г”gӮр”ӯҗ¶Ӯ·ӮйҒBүҲҠЭӮМҸZ–Ҝ700җlҲИҸгӮӘҺҖ–SҒB’Г”gӮН—LҺм‘PҢхҺӣҢд“°ӮМҢгҺRӮЬӮЕ’BӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ1642(Ҡ°үi19)”N3ҢҺ1“ъҺO‘о“Ү•¬үОҒB

Ғ@3ҢҺ7“ъҚч“Ү•¬үОҒBҸtҒAүu•a—¬ҚsӮ·ӮйҒB

ҒЎ1643(Ҡ°үi20)”N2ҢҺ12“ъ–йҒAҺO‘о“Ү—YҺR•¬үОҒB—nҠвӮӘ—¬ҸoӮөҲўҢГ‘әӮӘҸДҺёҒBҺҖҺТ–іӮөҒB

ҒЎ1644(җі•Ы1)”N1ҢҺ13“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1645(җі•Ы2)”N1ҢҺ26“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB4ҢҺ26“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1646(җі•Ы3)”N4ҢҺ26“ъ—Өүң’n•ыӮЕ‘е’nҗkҒBҗВ—tҸйӮв“ъҢх“ҢҸЖӢ{ӮМҗОҠ_ӮӘ•цүуӮ·ӮйҒBүЖү®“|үу‘Ҫҗ”ҒBҗе‘дҸй‘еҺи–еӮМҳEүәӮМҗОҠ_ҒA‘еҺи–е“ҢҳeҗОҠ_ҒAҗј— –еҗОҠ_ӮИӮЗ•цүуҒBҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1647(җі•Ы4)”N1ҢҺ14“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB2ҢҺ19“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

Ғ@5ҢҺ13“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB“|үуүЖү®‘Ҫҗ”ҒBҸг–м‘啧”j‘№ҒBҗ”“ъӮЙӮнӮҪӮБӮД—]җkҒB

ҒЎ1649(ҢcҲА2)”N2ҢҺ5“ъҲЙ—\ӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@6ҢҺ20“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB“|үуүЖү®‘Ҫҗ”ҒB

Ғ@6ҢҺҲў‘hҺR•¬үОҒB

Ғ@6ҢҺ20“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒBҸйҳE“|үуҒB‘е–ј’¬үЖӮа”j‘№ҒB1“ъӮЙ4ҒA50үсӮа—hӮкӮйҒB

ҒЎ1651(ҢcҲА4)”N2ҢҺ22“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1652(Ҹіүһ1)”N3ҢҺ3“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1655(–ҫ—п1)”N10ҢҺ28“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1656(–ҫ—п2)”N4ҢҺ8“ъҚ]ҢЛҒEҸг‘ҚӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@10ҢҺ25“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1657(–ҫ—п3)”N10ҢҺ20“ъҗуҠФҺR‘啬үОҒB

Ғ@“ҮҢҙү·җтҠx•¬үОӮөҒAҗ[Қ]‘әҒA’Ҷ–Ш–һ‘ә”Г—”ӮЕүЖү®—¬ҸoҒBҺҖҺТ30—]җlҒB

ҒЎ1658(–ңҺЎ1)”N4ҢҺ3“ъ“ъҢхҺRӮЕ’nҗkҒBҠeҸҠӮЕ”нҠQҒB

Ғ@6ҢҺ24“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1659(–ңҺЎ2)”N2ҢҺҠA“ъ“ъҢхҺRӮЕ’nҗkҒB ӢӯӮў’nҗkӮӘ“c“ҮҸhӮрҸPӮБӮҪҒB197Ң¬“|үуҒBҠX“№ҲкӮМ“пҸҠҒgҺRүӨ“»ҒhӮӘ‘еӮ«Ӯӯ•цӮкӮҪҒBү–Ңҙү·җтӮЕӮНҢі“’ү·җтӮМҲк•”ӮӘ’nҠҠӮиӮЕ–„ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҢг“c“ҮҸhӮНҗ…ҳHӮМ—ј‘ӨӮЙ—·вДӮӘ•АӮФҗ®‘RӮЖӮөӮҪҸhҸкӮЖӮИӮБӮҪҒB“сғ•ҢҺҢгӮЙ’КҚsүВ”\ӮЖӮИӮйҒB6ҢҺ5“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

Ғ@–¶“ҮҺR•¬үОӮ·ӮйҒB

ҒЎ1660(–ңҺЎ3)”N2ҢҺ28“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1661(Ҡ°•¶1)”N3ҢҺ15“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB3ҢҺ28“ъҗуҠФҺR•¬үОҒBү[8ҢҺ28“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1662(Ҡ°•¶2)”N3ҢҺӢһӮЕ’nҗkӮӘӢNӮұӮиҒA•ыҚLҺӣӮ̑啧ӮӘ“|үуӮ·ӮйҒB

Ғ@5ҢҺ1“ъӢЯӢE’n•ыӮЕ‘е’nҗkҒBӢTҺRҒEҺВҺRҒE“тҚиҒE‘VҸҠӮМҸйӮӘ“|үуӮ·ӮйҒBҒ@

үJӮМ’ҶҒAҢЯ‘OҸ\ҲкҺһҚ ҒA’n–ВӮиӮЖӢӨӮЙ’n–КӮӘҢғӮөӮӯ—hӮкҺnӮЯӮҪҒB’јҢгҒAҠӢҗм’J(Ӯ©ӮВӮзӮӘӮнҒEӮҪӮЙ)ӮМҺR• “yҚ»•цӮкҒB–с300җlӮӘҗ¶Ӯ«–„ӮЯҒBүОҺ–ӮӘҸoӮДӮ ӮҪӮиҲк–КҸБҺёҒB”ъ”iҢОҗјҠЭҲк‘СҒAүу–ЕҸу‘ФҒBҢ»ҒE•FҚӘҺsӮЕҸйӮӘҳcӮЭҗОҠ_600ҠФӮЩӮЗ•цүуҒBҗзҢ¬Ӯ ӮЬӮиӮМ’¬ү®•цүуҒBҗ…ҠQӮӘҗr‘еҒBүДҒAҚ]ҢЛӮЕүu•a—¬ҚsҒB

Ғ@ҒЎ9ҢҺ19“ъ“ъҢьҒE‘еӢчӮЕ‘е’nҗkҒBҢЯ‘O—лҺһҚ ҢғӮөӮў—hӮкҒBҚІ“yҢҙ”ЛӮЕӮНҸк“аӮЕ30ҢҸӮМ’·ү®ӮӘ•цӮкӮйҒB’n–КӮӘ•қҺOҺЪ(–с1m)ӮЩӮЗҠ„ӮкӮйҒB“c”ЁӮаҸӯӮИӮ©ӮзӮё‘№ӮИӮнӮкҺRӮӘ•цӮкӮҪҒB800Ң¬—]Ӯи•цүуҒB’Г”gӮӘҸPӮӨҒBҠCҠЭ•tӢЯӮМ’б’nҒAҚLӮў•”•ӘӮӘҠCӮЖӮИӮйҒBү„үӘ”ЛӮМҒwү„—ЛҗўҠУ(ӮҰӮсӮиӮеӮӨӮжӮ©ӮӘӮЭ)ҒxӮЙӮНҒAҒuҠC•УӮМ“c”ЁҒAҠCӮЖӮИӮйҺ–ӮЁӮжӮ»ҺөҒE”ӘҗзҗО—]ҒB’nҗkҢгӮНҒAҺOҒEҺlҺЪҠC’кӮЖӮИӮйҒv“ъҢь“еӮМҠC’кӮрҗkҢ№ӮЖӮ·ӮйӮl7ғNғүғXӮМ‘е’nҗkӮЖҗ„’иҒBӮұӮМ’nҗkӮр–YӮкӮКӮҪӮЯ50”NӮІӮЖӮЙ”иӮӘҢҡӮДүБӮҰӮзӮк‘ұӮҜӮйҒB2007”NӢгҢҺҒAҺө”Ф–ЪӮМ”иҒAӢҹ—{ҚХҒB

Ғ@10ҢҺ31“ъҒ@ҠOҸҠ’nҗkҒFM7.6ӮМ’nҗkҒBҺҖҺТ–с200җlҒB“ъҢьҚ‘ҒE‘еӢчҚ‘ҒiҢ»ҚЭӮМӢ{ҚиҢ§ҒEҺӯҺҷ“ҮҢ§‘еӢч”ј“ҮҒjҒA“БӮЙйK”м”Л—МҒiҢ»ҒEӢ{ҚиҺs–ШүФ’nӢжҒjӮр’ҶҗSӮЙ”нҠQӮӘӢyӮсӮҫҒB

ҒЎ1663(Ҡ°•¶3)”N5ҢҺ1“ъӢһӮЕ’nҗkҒBҚsӢ{ҒE–@ҺәҗVү@ҠFүуӮкӮйҒB

Ғ@7ҢҺ14“ъ—LҺмҺR•¬үОҒBҺҖҺТ5җlҒB

Ғ@7ҢҺ25“ъүЪҲОҸј‘OӮЕ’nҗkҒBҺR’ҶӮжӮиүОүҠҸoҢ»ӮөҸДӮӯҒB

Ғ@12ҢҺ6“ъӢһӮЕ‘е’nҗkҒBҸҠҒXүуӮкӮйҒB

Ғ@Ҹј‘OӮЕ‘еҺR•цӮкӮйҒBҸј‘OӮЕҠCҸг3700(2700ҒH)ҠФ—Ө’nӮЙӮИӮйҒB

ҒЎ1664(Ҡ°•¶4)”N1ҢҺ18“ъү_җе•ҒҢ«Ҡx“D“y“’үҢӮр•¬ҸoҒB‘еҗОҚ»—ҳҸД•цӮкӮйҒB

Ғ@ҒЎ4ҢҺү_җе‘OҺRӮӘ•цүуҒA’Г”g”ӯҗ¶ҒB“MҺҖҺТ100—]җlҒB“c”Ё‘е‘№Ӯ·ҒB

Ғ@ҒЎ—®Ӣ…ӮЕ‘е’nҗkҒBҠCҡӮӮЕүЖү®‘ҪӮӯ•ў–vҒBҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1665(Ҡ°•¶5)”N12ҢҺ27“ъүzҢгӮЕ‘е’nҗkҒBҚӮ“cҸйӮӘ“|үуӮөҒAҲіҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB12ҢҺ27“ъүzҢгӮЕ‘е’nҗkҒAҺҖҺТ120—]Ӯ ӮйӮўӮНҗз4Ғ`500—]җlҒBүЪҲОүFҗ{ӣФ•¬үОҒBҗk“®’ГҢyӮЙӢyӮФҒB Ғ@

Ғw“a’Ҷ“ъӢLҒxӮЙӮНҸйӮМ–еӮвҳEӮӘҺcӮзӮё’ЧӮкҒAҺcӮБӮҪүЖӮаӮұӮЖӮІӮЖӮӯ‘е”jҒBҺҳӮМүЖӮН700Ң¬ӮӘ’ЧӮкҒA–й’ҶӮЙӮНүОҺ–ӮЖӮИӮиҺҳҺOҸ\—]–јӮӘҺҖ–SҒB’¬ү®ӮЕӮМҺҖҺТӮНҗ”ӮҰҗШӮкӮёҒBӢ]җөҺТҗ”ӮНҒAҗзҗ”•SҗlҒBҒwҢcҲАҢіҳ\ҠФӢLҒxӮЙӮНҒAҸйӮӘҺcӮзӮёүу–ЕҒAҒu‘еҺиҲкӮМ–еҒvӮИӮЗ•цүуҒBаxақӮв‘дҸҠӮ©ӮзҸoүОӮө”RӮҰҚLӮӘӮиҒAҗlӮМ”wҸдӮМҺO”{ӢЯӮўҚӮӮіӮЙҗПӮаӮБӮҪҗбӮМ•ЗӮӘ“ҰӮ°“№ӮрҺХӮБӮҪҒB’·Ӯӯү„ӮСӮҪҒuӮВӮзӮзҒvӮӘӮЖӮӘӮБӮҪҗn•ЁӮЖӮИӮБӮД—ҺүәҒA‘Ҫҗ”ӮӘ‘МӮрҠСӮ©ӮкӮДҺҖӢҺҒB•¬Қ»ҒA•ӯ“DӮӘҗбӮМҸгӮЙ—¬ӮкҸoӮөҒAүЖӮрҺёӮБӮҪҗlҒXӮНҗбӮМҸгӮЙҢҡӮДӮҪҸ¬ү®ӮЕҠҰӮіӮЙҗkӮҰӮҪҒBӮұӮМҢгҒAӮЁүЖ‘ӣ“®Ӯ ӮиҒB

ҒЎ1666(Ҡ°•¶6)”N6ҢҺ1“ъ’A”nҺЦҺR•¬үОҒB5ҒA6ҠФ—фӮҜҒA–ҜүЖ“|үуӮөҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

Ғ@8ҢҺ4“ъҸoү_•x“cӮМҸйүә’¬ӮӘҚ^җ…ӮЕҗ…–vҒBҲИҢг300”NҠФҗм’кӮМ“yҚ»ӮЙ–„–vӮ·ӮйҒB

ҒЎ1668(Ҡ°•¶8)”N1ҢҺҲў‘hҺR•¬үОҒBүОҗОҸгӮиҒAӢкҗ…ҲмӮкӮйҒB11ҢҺҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1669(Ҡ°•¶9)”NҒ@җуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1670(Ҡ°•¶10)”N6ҢҺ5“ъүzҢгӮЕ‘е’nҗkҒB‘әҸгҸйҒA–Ҝү®600—]ӮӘ“|үуҒB“c200—]’¬ӮӘ‘№ҺёҒB

Ғ@8ҢҺ15“ъ‘О”nӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1672(Ҡ°•¶12)”N1ҢҺ13“ъҠe’nӮЕ’nҗk•p”ӯҒB19“ъҒA2ҢҺ1“ъӮЙӮа’nҗkҗ”үсҒB

Ғ@ү[6ҢҺ5“ъҠв–ШҺRӮМ’ёӮӘ•цүуӮ·ӮйҒB

ҒЎ1674(ү„•у2)”N3ҢҺ10“ъ”ӘҢЛӮЕӢӯҗkҒBүЖү®“|үу‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1675(ү„•у3)”N1ҢҺ22“ъҲў‘hҺR–В“®ҒA‘еҗОҸгӮйҒB

Ғ@3ҢҺ10“ъ”ӘҢЛӮЕӢӯҗkҒBҗlүЖ‘Ҫҗ””нҠQҒB5ҢҺ28“ъ”ӘҢЛӮЕӢӯҗkҒBҗlүЖ‘Ҫҗ””нҠQҒB

ҒЎ1676(ү„•у4)”N6ҢҺ2“ъҗОҢ©ӮЕ‘е’nҗkҒB’Гҳa–мҸйӮЙ”нҠQӮӘҸoӮйҒBүЖү®133ҢЛ“|үуҒAҠC“yҺи936ҠФӮӘ•цӮкӮйҒB

ҒЎ1677(ү„•у5)”N10ҢҺ9“ъ—ӨүңӮ©ӮзҸн—ӨӮЙӮ©ӮҜӮД‘е’nҗkҒB’Г”gӮӘҸPӮўҒA500җlҲИҸгӮӘҺҖ–SӮ·ӮйҒB

ҒЎ1678(ү„•у6)”N1ҢҺ9“ъ–¶“ҮҺR•¬үОҒB

Ғ@8ҢҺ17“ъ“Ң“ъ–{ӮЕ‘е’nҗkҒBүФҠӘҒA”’җОҸйӮИӮЗӮӘ”j‘№ҒBҸг–м“ҢҸЖӢ{ӮИӮЗӮа”j‘№Ӯ·ӮйҒBҚ]ҢЛӮЕ30”NӮФӮиӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ1680(ү„•у8)”Nү[8ҢҺ6“ъ–\•—үJҒA’nҗkҒAҚӮ’ӘӮӘҸdӮИӮиҒAүЖү®3420—]ҢЛӮӘ“|үуҒB“MҺҖҺТ700—]җlҒA20–ңҗОӮӘ”GӮк•ДӮЖӮИӮйҒB

ҒЎ1681(“Vҳa1)”N4ҢҺ5“ъ“ъҢхӮЕ‘е’nҗkҒBҺR•цӮкҒB

Ғ@10ҢҺ‘еӢчӮЕ’nҗkӮӘӮ ӮиҒAҠCӮӘ—ӨӮЙӮИӮйҒB

ҒЎ1682(“Vҳa2)”N11ҢҺ15“ъүңүHӮЕӢӯӮў’nҗkҒB

ҒЎ1683(“Vҳa3)”N4ҢҺ5“ъ“ъҢхӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@5ҢҺ24“ъ“ъҢхӮЕ‘е’nҗkҒB“ҢҸЖӢ{Ӯв—ЦүӨҺӣӮӘ”j‘№ҒB17“ъӮ©Ӯз120—]үсӮЙ’BӮ·ӮйҒB“ъҢх“ҢҸЖӢ{•tӢЯӮМ•у“ғҒAҗО“”вДӮИӮЗ•¶ү»ҚаӮМ‘е”јӮӘ•цӮкӮйҒB10ҢҺ20“ъҢЯ‘O9ҺһҚ (ӢгҢҺҲк“ъ)ӮН“БӮЙҢғӮөӮӯҒA“ъҢхӮ©ӮзӮЁӮжӮ»20km–k–k“ҢӮЙӮ»ӮСӮҰӮйҢЛ”ВҺR(Ң»ҒEҠӢҳVҺRҒA•WҚӮ1123m)ӮӘ‘еү№ӢҝӮЖӢӨӮЙ•цӮк—ҺӮҝӮҪҒBҠҠӮи—ҺӮҝӮҪҠвүтӮНүІҺӯҗмӮЖ“’җјҗмӮМҚҮ—¬’n“_Ӯр–„ӮЯӮҪҒBҸoҢыӮрҺёӮБӮҪҗ…ӮНӢҗ‘еӮИҢОӮЖӮөӮД–cӮкҸгӮӘӮиҒAүп’ГҗјҠX“№ӮМҢЬҸ\—ўҸhӮрҗ…–vӮіӮ№ӮҪҒBҢЬҸ\—ў‘әӮМүЖҒXӮНҺcӮзӮёҗ…ҸгӮЙ•ӮӮ©ӮсӮҫҒBҢОӮМҗ…ҲКӮрүәӮ°ӮйӮҪӮЯҒAӮМӮЧ7000җlӮМҗl‘«“®ҲцҒBҸC•ңӮрҺҺӮЭӮҪӮӘҢшүКӮИӮө(Қ]ҢЛӮМӢЖҺТӮӘҗҝӮҜ•үӮБӮҪӮӘ’f”O)ҒB

Ғ@5ҢҺҲў‘hҺR•¬үОҒB

Ғ@9ҢҺ1“ъ—Ӯ“ъӮЙӮ©ӮҜӮД“мүп’ГҒE“ъҢхҒEҚ]ҢЛӮЕ’nҗkҒB10ҢҺ‘еӢчӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1684(’еӢқ1)”N2ҢҺ14“ъҲЙ“Ө‘е“Ү•¬үОҒB2ҢҺ16“ъҲЙ“Ө‘е“ҮӮӘ•¬үОҒBҲИҢг7”NҠФ•¬үОӮрҢJӮи•ФӮ·ҒB

Ғ@4ҢҺ8“ъүz‘OҲўҢУҺR–В“®ӮөҒAҺR•цӮкҒBҲк—ў“Dҗ…ӮЖӮИӮйҒB

Ғ@ҒЎ8ҢҺ’Г”gҒAҗV“Ү‘әӮЕ60—]ҢЛ—¬ҸoҒB4җlҺҖ–SҒB

Ғ@9ҢҺ1“ъ“ъҢх’nҗkҒB“°“ғ“|үуӮ ӮиҒAҺR•цӮкӮЕҗм–„ӮЬӮйҒB

Ғ@11ҢҺ16“ъ“ъҢьйK”мӮЕ’nҗkҒBҸй–{ҠЫ—фӮҜӮйҒB

Ғ@12ҢҺ10“ъҲАҢ|’nҗkҒB

ҒЎ1685(’еӢқ2)”N10ҢҺ26“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1686(’еӢқ3)”Nү[3ҢҺ3“ъҠвҺиҺR•¬үОҒBҗl’{ӮЙ”нҠQҒB

ҒЎ1691(Ңіҳ\4)”N5ҢҺ27“ъ4ҢҺӮжӮиҲЩ•ПӮМ‘ұӮўӮДӮўӮҪҲў‘hҺRӮӘ•¬үОҒB

Ғ@6ҢҺ17“ъҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1694(Ңіҳ\7)”N5ҢҺ27“ъҸH“cӮЕ‘е’nҗkҒB2760ҢЛӮӘ“|үуҒA394җlӮӘҺҖ–SҒBҠв–ШҺRӮМ—°ү©ҚEӮӘ”ӯүОҒB

Ғ@ү[5ҢҺ25“ъҲЙ—\ӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@ҒЎ7ҢҺ2“ъҸ¬“cҢҙӮЕ’Г”gҒBҗlүЖ‘Ҫҗ”җ…–vҒB

Ғ@7ҢҺ10“ъ‘ үӨ•¬үОҒBӢ{Ҹй•ыӮЦӮа—°ү©җ…ӮӘ—¬ҸoӮө”нҠQ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1695(Ңіҳ\8)”N3ҢҺ2“ъҲЙ“Ө‘е“Ү•¬үОҒB

ҒЎ1696(Ңіҳ\9)”N6ҢҺ19“ъ22“ъӮЙӮ©ӮҜӮДҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@ҒЎ6ҢҺ”ЦҸйҸ¬–ј•lӮЕ’nҗkҒB’Г”gӮИӮЗӮЙӮжӮи2450җlӮӘҺҖ–SҒB

ҒЎ1697(Ңіҳ\10)”N10ҢҺ12“ъҠЦ“ҢӮЕ’nҗkҒBҠҷ‘q”Ә”Ұ’№ӢҸӮИӮЗ‘Ҫҗ”“|үуҒB“ъҢхӮЦҺgҺТӮрҸoӮ·ҒB

ҒЎ1699(Ңіҳ\12)”N2ҢҺ”м‘OӮЕҠCҡӮҒB300—]ҢЛ—¬ҸoӮөҒAҗз—]җlӮӘҺҖ–SҒB

Ғ@•xҺmҺRӮӘ•¬үОӮ·ӮйҒB

ҒЎ1702(Ңіҳ\15)”N6ҢҺ1“ъ”ӘҢЛӮЕӢӯҗkҒB

ҒЎ1703(Ңіҳ\16)”N4ҢҺ22“ъҠЦ“ҢӮЕ‘е’nҗkҒB7ҢҺ22“ъҠЦ“ҢӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@ҒЎ11ҢҺ23“ъҠЦ“ҢӮЕ‘е’nҗkҒB•җ‘ ҒA‘Ҡ–НҒAҲў”gҒAҸг‘ҚӮЕ’Г”gҒB–[‘Қ“м•”ӮИӮЗӮЕӮНҗk“x7ӮЙ’BӮөӮҪӮЖӮЭӮзӮкҒA“ҢҠC“№ҸhҸкӮаүу–ЕҒBҠe’nӮЕҗ”җзҗlӮӘҺҖ–SҒBҲЙ“Ө‘е“ҮӮМ”g•Ӯ’rӮНҢҲүуӮөӮДҠCӮЙӮВӮИӮӘӮи”g•Ӯ“ьҚ]ӮЙӮИӮйҒB28“ъӮЙӮа’nҗkҒB

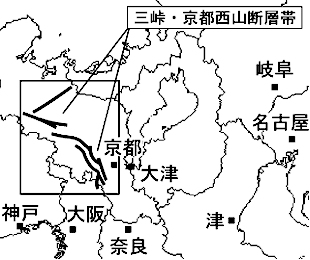

ҠЦ“Ң’n•ы“м•”ӮМҚLӮў’nҲжӮӘ—hӮкӮҪҒB“y’nӮН“сҺOҗЎҒAҸҠӮЙӮжӮБӮДӮНҢЬҳZҺЪӮаҠ„ӮкҒAҗОҠ_ӮН•ц—ҺҒA•»ӮН•цӮкүЖ‘ ӮН’ЧӮкҒAҺҖҺТӮҜӮӘҗlӮӘҲкҺһӮЙӮЕӮ«ҒAҳVҺб’jҸ—ӮМӢғӮ«Ӣ©ӮФҗәӮН‘е•—ӮМӮІӮЖӮӯҒBҸҠҒXӮ©ӮзүОҺ–ӢNӮ«ӮйҒB•iҗмӮМҠC(“ҢӢһҳp)Ӯ©Ӯз‘е’Г”g‘ЕӮҝҸгӮ°ҒA•lӮЦ“ҰӮ°ӮҪӮаӮМҒAӮұӮЖӮІӮЖӮӯ”gӮЙҠӘӮ«ҺжӮзӮкӮйҒB–[‘Қ”ј“Ү“Ң’[ӮМҢў–iҚиӮ©ӮзҒAҲЙ“Ө”ј“Ү“м’[ӮМүә“cӮЙӮўӮҪӮй”НҲНӮН’ГҳQӮЙҸPӮнӮйҒBҲА–[Ҹ¬–©(Ӯ ӮнӮұӮЭӮИӮЖ)ӮЕ570Ң¬ҒAҢдҸhӮЕ440Ң¬ҒAүә“cӮЕ500Ң¬—¬ӮіӮкӮйҒB“БӮЙ”нҠQӮӘ’ҳӮөӮ©ӮБӮҪӮМӮНҗkҢ№ӮЖӮИӮБӮҪ‘Ҡ–НҳpҺь•УҒBҸ¬“cҢҙӮЕӮН’nҗkӮЙӮжӮБӮДүЖү®“|үуӮМҢгӮЙҸДҺёӮөҒA‘Ҫҗlҗ”–SӮӯӮИӮйҒBҸ¬“cҢҙӮ©Ӯз” ҚӘӮЬӮЕӮМ“№ӢШӮЙӮН‘еҗОӮӘ“]ӮС—ҺӮҝӮҪҒBҗмҚиӮ©Ӯз” ҚӘҸhӮЬӮЕ’ЧүЖ‘Ҫҗ”ҒBҸhҸкӮНҺcӮзӮё”j‘№ҒBҚ]ҢЛӮЕӮН’n”ХӮӘӢӯӮў‘е–јү®•~ӮН”нҠQҸӯӮИӮөҒBү«җП’б’n(үә’¬)”нҠQҗr‘еҒBӮұӮМ’nҗkӮН‘Ҡ–Нҳp(‘Ҡ–Нғgғүғt)ӮЙүҲӮБӮДӮМғvғҢҒ[ғgӢ«ҠEӮ©ӮзҒB1923”NӮМҒu‘еҗіҠЦ“Ң‘е’nҗkҒvӮЙ‘ОӮөҒAҒuҢіҳ\ҠЦ“Ң’nҗkҒvӮЖҢДӮОӮкӮйҒB‘Ҡ–Нҳp–k•””ӯҗ¶ӮМ‘еҗіҠЦ“Ң’nҗkӢK–НӮНӮl7.9’ц“xҒBҢіҳ\ҠЦ“Ң’nҗkӮНӮl8.2’ц“xӮЕҒAҢіҳ\ҠъӮМӮаӮМӮӘӮНӮйӮ©ӮЙ‘еӮ«ӮўӮЖӮўӮӨҒBӮұӮМӮжӮӨӮИ’nҗkӮӘӮЁӮЁӮЮӮЛ2300”N‘OҢгӮМҺьҠъӮЕҢJӮи•ФӮіӮкӮД–[‘Қ”ј“ҮӮМ”gҗH‘дӮрҢ`җ¬ӮөӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨҒB

җkҢ№ӮН‘Ҡ–НғgғүғtӮМ–[‘Қ”ј“Ү“м’[ӮЙӮ ӮҪӮйҗз—tҢ§ӮМ–м“ҮҚиӮЖҗ„’иӮіӮкҒA“ҢҢo139.8“xҒA–kҲЬ34.7“xӮМ’n“_ӮЙӮ ӮҪӮйҒBғ}ғOғjғ`ғ…Ғ[ғh(M)ӮН7.9-8.5ӮЖҗ„’иӮіӮкӮДӮўӮйҒBҢіҳ\‘е’nҗk(Ӯ°ӮсӮлӮӯӮЁӮЁӮ¶ӮөӮсҒAӮ°ӮсӮлӮӯӮҫӮўӮ¶ӮөӮс)Ӯ ӮйӮўӮНҢіҳ\ӮМ‘е’nҗk(Ӯ°ӮсӮлӮӯӮМӮЁӮЁӮ¶ӮөӮс)ӮЖӮаҢДӮОӮкҒA‘еҗіҠЦ“Ң’nҗkӮЙ‘О”дӮөӮДҢіҳ\ҠЦ“Ң’nҗk(Ӯ°ӮсӮлӮӯӮ©ӮсӮЖӮӨӮ¶ӮөӮс)ӮМ–јҸМӮаӮөӮОӮөӮОҺg—pӮіӮкӮйҒB

‘еҗі12”N(1923”N)ӮЙӢNӮ«ӮҪҠЦ“Ң’nҗk(ҠЦ“Ң‘еҗkҚР)ӮЖ—ЮҺ—ӮМғ^ғCғvӮМҠCҚaҢ^’nҗkӮЕӮ ӮйҸгӮЙҒAҗkҢ№•Ә•zҗ}Ӯа—ЮҺ—Ӯ·ӮйӮұӮЖӮ©Ӯз‘еҗіҠЦ“Ң’nҗkҲИ‘OӮМ‘Ҡ–НғgғүғtӢҗ‘е’nҗkӮЖҚlӮҰӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮҪӮҫӮөҒA’nҠk•П“®ӮН‘еҗіҠЦ“Ң’nҗkӮжӮиӮа‘еӮ«ӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB‘еӢK–НӮИ’n”Х•П“®Ӯр”әӮўҒAҗkҢ№’nӮЙӮ ӮҪӮй“м–[‘ҚӮЕӮНҠC’к•Ҫ–КӮӘ—ІӢNӮөӮД’iӢuӮрҢ`җ¬ӮөӮҪҢіҳ\’iӢuӮӘ•Ә•zӮөҒA–м“Ү–ҰӮНү«ҚҮӮМҸ¬“ҮӮ©Ӯз’n‘ұӮ«ӮМ–ҰӮЙ•П–eӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB

Қ]ҢЛҺһ‘г’ҶҠъӮМҢіҳ\Ӯ©Ӯз•уүi”NҠФӮНӢҗ‘е’nҗkҒA•¬үОӮӘ‘ұ”ӯӮөӮҪҺһҠъӮЕӮ ӮиҒA–{’nҗkӮМ4”NҢгӮМ•уүi4”N(1707”N)ӮЙӮНM 8.4-8.6(Mw 8.7-9.3)ӮЖҗ„’иӮіӮкӮй•уүi’nҗkҒAӮЁӮжӮС•уүi‘啬үОӮа”ӯҗ¶ӮөӮДӮўӮйҒB

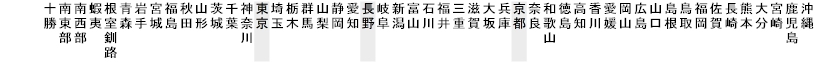

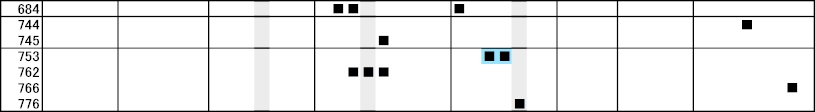

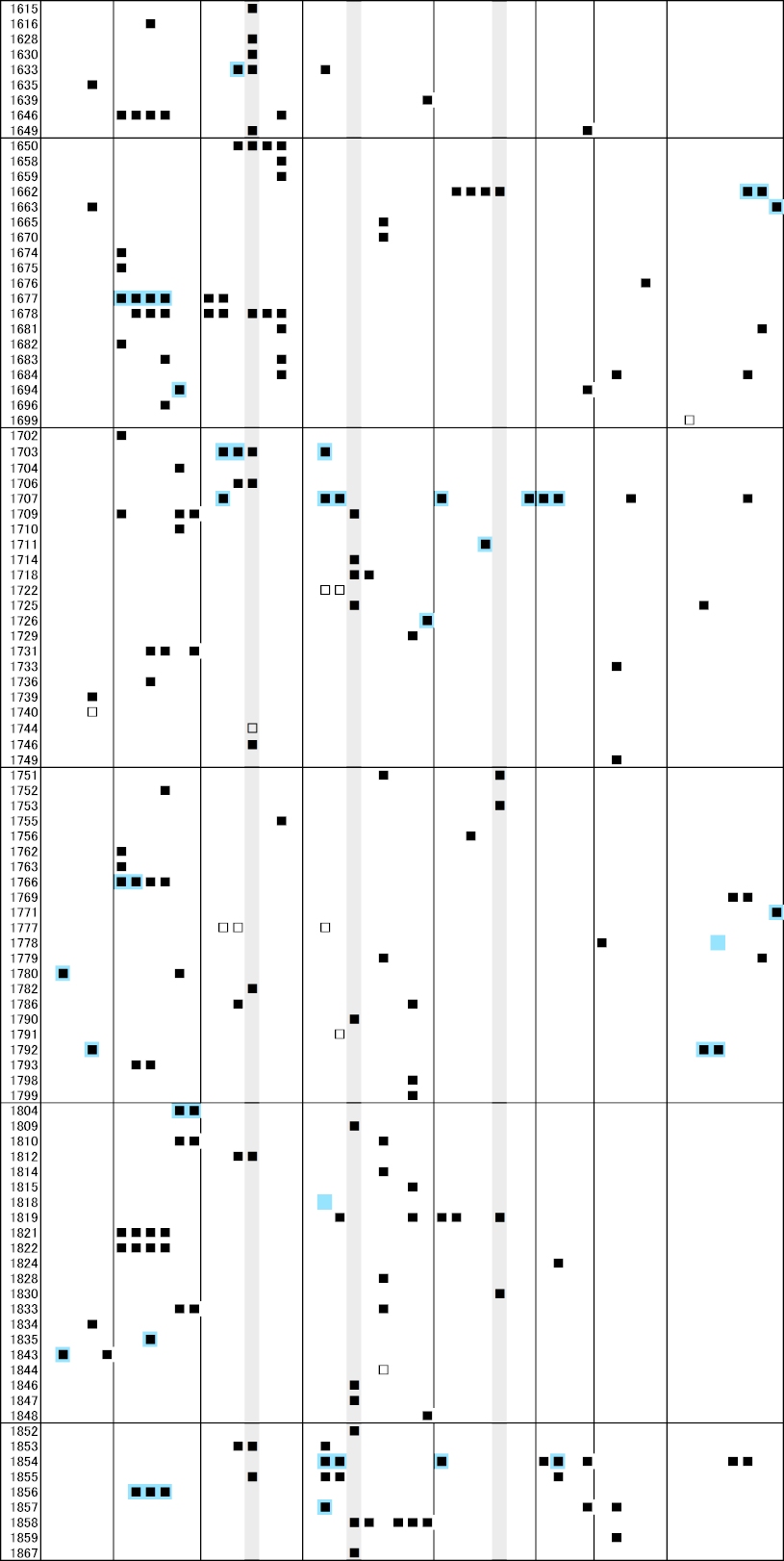

ҒЎ’nҗk“®

Ңіҳ\Ҹ\ҳZ”NбЎ–ўҸ\ҲкҢҺ“сҸ\ҺO“ъүіүNӮМүNҚҸ(“сҸ\“с“ъҚbҺq–йүNҚҸ)(1703”N12ҢҺ31“ъҢЯ‘O2ҺһҚ )ҠЦ“Ң’n•ыҸ”Қ‘ӮНҢғӮөӮў—hӮкӮЙҸPӮнӮкӮҪҒBҢГӢLҳ^ӮЙӮН“ъ•tӮӘҒu“сҸ\“с“ъ–йүNҚҸҒvӮ ӮйӮўӮНҒu“сҸ\“с“ъ–й”ӘғcҒvӮЖӢLӮіӮкӮДӮўӮйӮаӮМӮа‘ҪӮӯҒA“–ҺһӮНҲк“ъӮМӢ«ҠEӮНҢө–§ӮЕӮИӮӯҒAҒu–йүNҚҸҒvӮЖҢ»Ӯ№ӮОҢ»‘гӮМ—п–@ӮЕӮўӮӨ–й”јүЯӮ¬ӮМ—Ӯ“ъҒAүNҚҸӮМҺ–ӮрҺwӮ·ҒB

ҒwҠy‘ь“°”Nҳ^ҒxӮЙӮНҒuҚЎӢЕ”ӘӮВ”јҺһҠу—LӮМ‘е’nҗkӮЙӮжӮиӮДӢg•ЫҒEӢg—ўӢ}ӮД“oҸйӮ·ҒA‘еҺи”T–xӮМҗ…ҲмӮкӮДӢҙӮМҸгӮрүzӮ·ӮЙӮжӮиӮДӢҹ”TҺm”wӮЙ•үӮДүЯӮӯҒA’ӢӮМ”ӘӮВҺһүЯӮЙ‘ЮҸoӮ·ҒA–йӮЙ“ьӮД’nҗkҺ~ӮіӮкӮОҺlӮВҺһӢg•ЫҒA“oҸйӮөӮДҸh’јӮ·ҒvӮЖӮ ӮиҒAҚ]ҢЛҸйӮМ‘еҺи–е•tӢЯӮМ–xӮМҗ…ӮӘҲмӮкӮйӮЩӮЗӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӢLҳ^ӮіӮкӮДӮўӮйҒB

”ц’Ј”ЛӮМҢдҸф•тҚsҒA’©“ъ•¶Қ¶үq–еҸdҸНӮМ“ъӢLҒwк_–·вД’ҶӢLҒxӮЙӮНҒuүN“с“_’nҗkҒB—ЗӢv•~җkӮУҒBҺ§җk•ФӮөӮ ӮиҒBҒvӮЖӮ ӮиҒA–јҢГү®ӮЙӮЁӮўӮД’·Ӯў’nҗk“®ӮӘӮ ӮиҒA—]җkӮӘӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘӢLӮіӮкӮДӮўӮйҒB

ӮЬӮҪҢцӢЁӢЯүqҠокӨӮМ“ъӢLӮЕӮ ӮйҒwҠоаҶҢцӢLҒxӮЙӮНҒuҗЬҒXӮРӮ©Ӯи•ЁҒA”’ӢC–й”јӮЙ‘ҠҢ©ӮЦҗ\ҢуҒvӮЖӢLӮіӮкҒA–й’ҶӮЙ”ӯҢхҢ»ҸЫӮӘӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘӢLӮіӮкӮДӮўӮйҒB

ӮЬӮҪҒAҚb•{“ҝҗмүЖӮЙҺdӮҰӮДӮўӮҪҗVҲд”’җОӮНҒwҗЬӮиӮҪӮӯҺДӮМӢLҒxӮЙӮЁӮўӮДҒuүдҸү“’“ҮӮЙҸZӮЭӮө”дҒAҢіҳ\Ҹ\ҳZбЎ–ўӮМ”NҸ\ҲкҢҺ“щ“с“ъӮМ–й”јүЯӮй’цӮЙ’nӮЁӮСӮҪҒUӮөӮӯҗkӮРҒAҒcҒvӮЖ’nҗkӮМ‘МҢұ’kӮрӢLӮөӮДӮўӮйҒB

–{’nҗkӮЖ“Ҝ“ъҒAӮЩӮЪ“ҜҺһҚҸӮЙ–LҢгӮЕӮаӢӯӮў’nҗkӮӘӮ ӮиҒA•{“а—МӮЕ’ЧүЖҒA—R•zү@ӮЕ”нҠQӮӘ’ҳӮөӮ©ӮБӮҪҒB

ҒЎ”нҠQ

Қ]ҢЛӮЕӮН”дҠr“I”нҠQӮӘҢy”чӮЕҒAҚ]ҢЛҸйҸ”–еӮв”ФҸҠҒAҠe”ЛӮМ”Л“@Ӯв’·ү®ҒA’¬ү®ӮИӮЗӮЕӮНҢҡ•Ё“|үуӮЙӮжӮй”нҠQӮӘҸoӮҪҒB•Ҫ’ЛӮЖ•iҗмӮЕүtҸуү»Ң»ҸЫӮӘӢNӮұӮиҒA’©ӢNӮ«ӮҪӮзҲк–К“Dҗ…ӮӘ—ӯӮБӮДӮўӮҪӮИӮЗӮМӢLҳ^ӮӘӮ ӮйҒB‘Ҡ–Н“еүҲӮўӮв–[‘Қ”ј“Ү“м•”ӮЕ”нҠQӮӘ‘еӮ«ӮӯҒA‘Ҡ–НҚ‘(җ_“ЮҗмҢ§)ӮМҸ¬“cҢҙҸйүәӮЕӮН’nҗkҢгӮЙ‘еүОӮӘ”ӯҗ¶ӮөҒAҸ¬“cҢҙҸйӮМ“VҺзӮаҸДҺёӮ·Ӯйүу–Е“I”нҠQӮрӢyӮЪӮөҒAҸ¬“cҢҙ—М“аӮМ“|үуүЖү®–с8,000ҢЛҒAҺҖҺТ–с2,300–јҒA“ҢҠC“№ӮМҸ”ҸhҸкӮЕӮаүЖү®ӮӘ“|үуӮөҒAҗмҚиҸhӮ©ӮзҸ¬“cҢҙҸhӮЬӮЕӮМ”нҠQӮӘҢ°’ҳӮЕӮ ӮБӮҪҒBҢіҳ\’nҗkӮЕӮНҒA’nҗk“®ӮН” ҚӘӮрӢ«ӮЙ“ҢҚ‘ӮЕҗrӮҫӮөӮӯҗј‘ӨӮНҠЙӮӯӮИӮиҒA•уүi’nҗkӮЕӮНӢtӮЙ” ҚӘӮрӢ«ӮЙҗј‘ӨӮЕҗrӮҫӮөӮӯҠЦ“ҢӮНҠЙӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨ(ҒwӢаҢЬҳY“ъӢLҚО‘гҠoҸ‘Ғx)ҒB

Ҹг‘ҚҚ‘ӮрӮНӮ¶ӮЯҒAҠЦ“Ң‘S‘МӮЕ12Ӯ©ҸҠӮ©ӮзҸoүОҒA”нҚРҺТ–с37,000җlӮЖҗ„’иӮіӮкӮйҒB’nҗk7“ъҢгӮМ11ҢҺ29“ъ“СүәҚҸ(18-19ҺһҚ )ҒAҸ¬җОҗмӮМҗ…ҢЛҚЙ‘ҠҢд“aү®•~“а’·ү®ӮжӮиҸoүОҒAҸүӮЯӮНҗј“мӮМ•—ӮЙӮжӮи–{ӢҪӮМ•ыӮӘҸДӮҜҒAҗј–kӮМ•—ӮЙ•ПӮнӮи–{ҸҠӮЬӮЕҸДҺёӮөӮҪ(Ғw•¶–P“°ҺGҺ[ҒxҒAҒwҠГҳI‘pҒx)ҒBӮұӮМүОҚРӮН’nҗkҢгӮМҲ«ҠВӢ«үәӮЙӮЁӮҜӮй“сҺҹҚРҠQӮЖӮЭӮзӮкӮИӮўӮұӮЖӮаӮИӮўӮЖӮіӮкӮйҒB

ӮұӮМ’nҗkӮЕҺOүY”ј“Ү“Л’[ӮӘ1.7mҒA–[‘Қ”ј“Ү“Л’[ӮӘ3.4m—ІӢNӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒAҗkҢ№’nӮ©Ӯз—ЈӮкӮҪҚb”гҚ‘“Ң•”ӮМҢS“а’n•ыӮвҚb•{Ҹйүә’¬ҒAҗM”ZҚ‘Ҹј‘гӮЕӮа”нҠQӮӘӢLҳ^ӮіӮкӮДӮўӮйҒB

ҒwҠy‘ь“°”Nҳ^ҒxӮЙ“ZӮЯӮзӮкӮҪҠe”ЛӮМ–Ӣ•{ӮЦӮМ”нҠQ•сҚҗӮМҚҮҢvӮЕӮНҺҖҺТ–с6700җlҒA’ЧүЖҒA—¬үЖӮН–с28000Ң¬ӮЖӮИӮйҒBҒwҠy‘ь“°”Nҳ^ҒxӮЙӮН–”ҒA11ҢҺ29“ъ(1704”N1ҢҺ6“ъ)ҒAҠЁ’и•тҚsү¬ҢҙҸdҸGӮӘӢИ•ЈҲЙҚ¶үq–еҒA—й–ШҲЙ•әүqҸd•җӮЙҚ]ҢЛҸйҺьҲНӮМ”j‘№үУҸҠӮМҸC•ңӮМҺ–Ӯр–ҪӮ¶ӮҪӮұӮЖӮӘӢLӮіӮкӮДӮўӮйҒB

Ғw•РӢЛҗrҚ¶үq–еқJҒxӮЙӮНҒA11ҢҺ29“ъӮМүОҚРӮЙӮжӮй”нҚРҺТӮа•№Ӯ№ӮДҒA’nҗkүОҺ–ӮЙӮжӮйҺҖҺТӮН211,713җlӮЖҢцӢV”VҢд’ ӮЙӢLӮіӮкӮҪӮЖӮ ӮиҒA‘јӮЙ’nҗkүОҺ–ӮЙӮжӮйӢ]җөҺТҗ”ӮЖӮөӮДҒAҒwк_–·вД’ҶӢLҒxӮЕӮН22–ң6җзҗlү]ҒXҒAҒwҠоаҮҢцӢLҒxӮЙӮН26–ң3җз7•Sҗl—]ӮМӮжӮө•—•·ӮЙҢдҚАҢуӮЖӮ Ӯй]ҒB

ҒЎ’nҠk•П“®

ӮұӮМ’nҗkӮЙӮжӮй’nҠk•П“®ӮЕҺOүY”ј“Ү“Л’[ӮӘ1.7mҒA–[‘Қ”ј“Ү“Л’[ӮӘ3.4m—ІӢNӮөӮҪҒBҚЎ‘ә–ҫҚPӮЙӮжӮкӮО–[‘Қ”ј“Ү•z—З(Ң»ҒEҠЩҺRҺs)4.7m(‘еҗі’nҗkӮН2.0m)ҒA–м“ҮҚи5.0m(“Ҝ1.8m)ҒAҺOүY”ј“ҮҺOҚи1.6m(“Ҝ1.4m)Ӯ»ӮкӮјӮк—ІӢNӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮЬӮҪ‘еҲй•tӢЯӮа–с2m—ІӢNӮөӮҪӮЖҗ„’иӮіӮкҒA–{’nҗkӮН‘еҗіҠЦ“Ң’nҗkӮМҗkҢ№ҲжӮа•пҠҮӮөӮДӮўӮҪӮЖҗ„’иӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒAҸј“cҺһ•FӮзӮМүрҗНӮЕӮНҚ]ғm“ҮӮМ—ІӢN—КӮН 0.7m’ц“xӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒB

ү„•уҢі”N(1673”N)ӮЙ•`Ӯ©ӮкӮҪ–[‘Қ”ј“Ү“м’[ӮМ”’•l’¬ӮМҠGҗ}ӮЖ–ҫҺЎ17”N(1884”N)ӮЙ‘Ә—КӮіӮкҗ»ҚмӮіӮкӮҪ’nҢ`җ}ӮЖӮМ”дҠrӮ©ӮзҢіҳ\’nҗk‘OӮМҠCҠЭҗьӮНҢ»ҚЭӮжӮи–с500m“а—ӨӮЙӮ ӮиҒAӮЬӮҪҢ»ҚЭӮМ’nҢ`җ}ӮЖӮМ”дҠrӮ©Ӯз‘еҗіҠЦ“Ң’nҗk‘OӮМ–ҫҺЎҺһ‘гӮНҢ»ҚЭӮжӮи–с100m“а—ӨӮЙӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ”»–ҫӮөӮҪҒBӮұӮМ•tӢЯӮЙҢ©ӮзӮкӮйҠCҠЭ’iӢuӮНҚЕүә•”ӮЙ‘еҗіҠЦ“Ң’nҗkӮЙӮжӮйӮЖҢ©ӮзӮкӮй•ПҲК–с2mӮЕӢ·ӮўӢРӮМ’iӢuӮМҸг•”ӮЙҢіҳ\’nҗkӮЙӮжӮйӮЖҢ©ӮзӮкӮй•ПҲК–с6mӮМӢРӮаҚLӮў’iӢuӮӘҢ©ӮзӮкҒAӮіӮзӮЙӮ»ӮМҸг•”ӮЙӢ·Ӯў’iӢuҗ”’iӮЖҚLӮў’iӢuӮМҢJӮи•ФӮөғpғ^Ғ[ғ“ӮӘӮ ӮиҒA‘еҗіҠЦ“Ң’nҗkғNғүғXӮМ’nҗkӮЖҒAҗ”“xӮЙҲк“xҒAҢіҳ\’nҗkғNғүғXӮМ“БӮЙӢK–НӮМ‘еӮ«ӮИ’nҗkӮӘҢJӮи•ФӮіӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘ”»–ҫӮөӮҪ]ҒB

’nҗkҢгӮЙ–\•—үJӮЙӮжӮйҚ^җ…Ӯр—}ӮҰӮйӮМӮӘҚў“пӮЙӮИӮБӮҪӮЖӮ·ӮйҒwҠоаҶҢцӢLҒxӮМӢLҸqӮ©Ӯз–{’nҗkӮЕҚ]ҢЛӮМҠCҠЭӮӘ’ҫҚ~ӮөӮҪүВ”\җ«ӮӘҚӮӮўӮЖӮіӮкҒAӮұӮкӮН‘еҗі’nҗkӮЕүH“cӮ©Ӯз‘DӢҙӮЙҺҠӮй“ҢӢһҳp–kҠЭӮӘ1 - 2ҺЪ(30 - 60 cm)’ҫҚ~ӮөӮҪҺ–ӮЖӢӨ’КӮөӮДӮўӮйҒB

ӮұӮМӮжӮӨӮИ“мҸгӮӘӮиӮМ’nҠk•П“®ӮН1923”NҠЦ“Ң’nҗkӮЖ“Ҝ—lӮЕӮ ӮиҒA‘Ҡ–НғgғүғtӮЙӮЁӮўӮД–kғAғҒғҠғJғvғҢҒ[ғgӮӘҸХҸгӮ·Ӯй’бҠpӢt’f‘wӮМғvғҢҒ[ғgӢ«ҠEҢ^’nҗkӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮрҺҰҚҙӮөӮДӮўӮйҒBӮҪӮҫӮөҒAғgғүғtҺІӮМ‘–ҢьӮЙ‘ОӮ·ӮйғtғBғҠғsғ“ҠCғvғҢҒ[ғgӮМ“м“ҢҒЁ–kҗј•ыҢь’ҫӮЭҚһӮЭ•ыҢьӮМҠЦҢWӮ©Ӯз‘Ҡ–Нү«-–[‘Қ”ј“ҮӮЬӮЕӮМ’f‘wғӮғfғӢӮН1923”NҠЦ“Ң’nҗkӮЖ“Ҝ—lӮЙүEүЎӮёӮкҗ¬•ӘӮрҢ°’ҳӮЙҠЬӮЮҒB

ҒЎҗkҢ№’f‘wғӮғfғӢ

‘Ҡ–Нҳpү«ӮМ‘еҗі’nҗkӮМ’f‘wғӮғfғӢӮЙүБӮҰӮДҒA–[‘Қ”ј“ҮӮӘ’ҳӮөӮӯ—ІӢNӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮ©Ӯз–[‘Қү«ӮЙӮаӮӨҲкӮВ’f‘wғӮғfғӢӮр’uӮӯӮМӮӘ‘Г“–ӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮіӮзӮЙҗ„’иҗk“x•Ә•zӮМғCғ“ғoҒ[ғWғҮғ“үрҗНӮ©ӮзҒA–[‘Қү«ӮМҗkҢ№ҲжӮН1996”NӮЙ”ӯҗ¶ӮөӮҪ”с’nҗkҗ«ӮМӮ·ӮЧӮи—МҲжӮр•пҠҮӮөӮДӮЁӮиҒAӮұӮұӮН’ZҺьҠъӮМ’nҗk”gӮӘ”ӯҗ¶ӮөӮЙӮӯӮў—МҲжӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮ·ӮйҗаӮаӮ ӮйҒB

ҒЎӢK–Н

ғ}ғOғjғ`ғ…Ғ[ғhӮН7.9-8.2ӮЖҗ„’иӮіӮкӮДӮўӮйӮӘҒAҢГ•¶Ҹ‘ӮЙӮжӮйҠe’nӮМӢLҳ^ӮЙҠоӮГӮӯҗ„’иҗk“x•Ә•zӮЙ—ҠӮзӮҙӮйӮр“ҫӮИӮў—рҺj’nҗkӮЕӮ ӮиҒAӮЬӮҪ’Г”gӮв’nҠk•П“®ӮИӮЗӮ©Ӯзүј’иӮіӮкӮй’f‘wғӮғfғӢӮИӮЗӮЙӮжӮйҗ„’иӮЕӮ ӮйӮ©ӮзӮ»ӮМҗ”’lӮН•sҠm’иҗ«ӮрҠЬӮЮҒB

үНҠpңAӮНӢK–НMK = 6.6Ӯр—^ӮҰҒAӮұӮкӮН M 8.2ӮЙҠ·ҺZӮіӮкӮДӮўӮйҒB’f‘wғӮғfғӢӮЙӮжӮйғӮҒ[ғҒғ“ғgғ}ғOғjғ`ғ…Ғ[ғhӮНMw 8.1ӮЖҢ©җПӮаӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪ’Г”gӮМӢK–НӮ©Ӯз’Г”gғ}ғOғjғ`ғ…Ғ[ғhҒAғӮҒ[ғҒғ“ғgғ}ғOғjғ`ғ…Ғ[ғhӢӨӮЙMt 8.4ҒAMw 8.4ӮЖӮ·Ӯйҗ„’иӮаӮ ӮйҒB’Ҷүӣ–hҚРүпӢcӮМҺс“s’јүә’nҗkғӮғfғӢҢҹ“ўүпӮЙӮжӮй’f‘wғӮғfғӢӮЕӮНMw 8.5ӮЖҢ©җПӮаӮзӮкӮДӮўӮйҒB

‘Ҡ–Н“еӮ©Ӯз–[‘Қ”ј“ҮӮЕӮН’Г”gӮМ”нҠQӮа”ӯҗ¶ӮөҒA”MҠCӮЕӮН7m’ц“xӮМҚӮӮіӮЖҗ„’иӮіӮкӮй’Г”gӮӘүҹӮөҠсӮ№ҒA500ҢЛӮЩӮЗӮ ӮБӮҪҗlүЖӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮӘ—¬ҸoӮөҒAҺcӮБӮҪӮМӮНӮнӮёӮ©10ҢЛ’ц“xӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮЬӮҪҒAҠҷ‘qӮЕӮН’ЯүӘ”Ә”ҰӢ{ӮМ“сӮМ’№ӢҸӮЬӮЕ’Г”gӮӘүҹӮөҠсӮ№—R”д•l‘е’№ӢҸӮӘ”j‘№(ҒwҠоаҶҢцӢLҒx)ҒAҲЙ“ҢӮЕӮНҗмӮр‘kӮБӮҪ’Г”gӮӘҗ…ҠQӮрӢyӮЪӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB’Г”gӮНҺOүYӮЕ6 - 8mҒAӢгҸ\Ӣг—ў•УӮиӮЕ5mҒAҚ]ҢЛҳp(Ң»ҚЭӮМ“ҢӢһҳp)“ьӮиҢыӮМүYүкӮЕҒA4.5mӮЙ’BӮөӮҪҒBҚ]ҢЛҳp“аӮЕӮа’Г”gӮНүeӢҝӮрӢyӮЪӮөҒA–{ҸҠҒAҗ[җмҒA—јҚ‘ӮЕ1.5mҒA•iҗмҒAүYҲАӮЕ2mҒAүЎ•lӮЕ3mҒAҲо–СӮЕӮН3 - 4mҒAӮіӮзӮЙӢч“cҗмӮМ‘kҸгӮаӢLҳ^ӮіӮкӮДӮўӮйҒBӢгҸ\Ӣг—ў•lӮЕӮНҠCҠЭӮ©Ӯз5Km’ц“x“а—ӨӮЬӮЕ“һ’BӮөҒAҢ»ҚЭӮМ”’Һq’¬ӮЕӮН1000җlҒA’·җ¶‘әӮЕӮН900җlӮрүzӮҰӮйӢ]җөҺТӮӘӮ ӮБӮҪҒB

ӮЬӮҪҒA2005”NӮЙҚsӮнӮкӮҪҠЩҺRҺsӮМҢіҳ\’nҗkӮЕ—Јҗ…ӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҢіҳ\’iӢuӮр’ІҚё‘ОҸЫӮЖӮөӮҪғWғIғXғүғCғTҒ[ӮЙӮжӮйҢ@Қн’ІҚёӮЕӮНҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮа6 –ҮӮМҚ»‘wӮМҸdӮИӮиӮӘӮ ӮйҒBӮұӮМҒA6 –ҮӮМҚ»‘wӮМҺьҠъ“IӮИҸdӮИӮиӮН”S“y—ұҺqӮӘҚ~үәӮ·ӮйӮМӮЙҸ\•ӘӮИҠФҠuӮр’uӮўӮД‘НҗПӮөӮҪӮЖ“Б’ҘӮрҺқӮҝҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮа6 үсӮМ‘kҸгӮ·Ӯй—¬ӮкӮӘ”ӯҗ¶ӮөӮҪӮұӮЖӮрҺҰӮөӮДӮўӮйҒB

ҲЙ“Ө”ј“Ү“ҢҠЭӮЕӮНҲк•”‘kҸгҚӮӮӘ17mӮрүzӮөӮҪҸҠӮаӮ ӮБӮҪҒBӮіӮзӮЙ–kӮНҠҳҗОҒAҗјӮН“yҚІӮМҗ{ҚиӮЬӮЕ’Г”gӮӘ“НӮўӮҪӢLҳ^ӮӘӮ ӮйҒB

ҒЎ’Г”gӮМ”нҠQҸуӢө

’nҲжҒ@/Ғ@җ„’и”gҚӮҒE‘kҸгҚӮҒ@(ҢГ•¶Ҹ‘ӮМӢLҳ^)

ҠҳҗО / Ң»ҒEҠҳҗОҺs / ‘Ҡ–НҸ¬“cҢҙ’n•ыҠCҡӮ”нҠQ‘еҒAҺO—Ө’n•ы—]”gӮрӮӨӮҜҒAҺҖҸқӮ ӮиҒwҠҳҗОҸ¬ҠwҚZ’ІҚёҒx

Ҹ¬–ј•l / Ң»ҒEӮўӮнӮ«Һs / Ҹ¬–ј•l’ГҳQ‘ЕҸг‘е•уҗШ’К•цғӢҒw“а“ЎҢт•Ҫ”ЛҺj—ҝҒx

ӢгҸ\Ӣг—ў•l / Ң»ҒEҗз—tҢ§ / Ҹг‘ҚӢгҸ\Ӣг—ўғm•lҒA‘е•ығcғiғ~ғjӮЖӮзӮкҗl‘ҪҺҖғӢҒw’JҚҮҺҒҢ©•·ҳ^Ғx/“уҸEӢг—ў•lӮЖҗ\ҸҠ‘тҺRғjҚжғ’ҺжғӢҚҹҸҠӮжӮиҚжҸгғ–җ\ҸҠғjҺ§‘RӮйҸҠғjҺRғmҸг–ҳ’ГҳQ‘ЕҸгғ–‘е‘DӮаҺRғmҸгғjҺ§”j‘№•Д‘DӮМӮжӮөҒw雞Ҹ••ТҒx / 5-6m

ҢдҸh / Ң»ҒEҢдҸh’¬ / ’ГҳQҺТ“щҺө”NҲИ‘OӮМҳQӮжӮи“сҸд—]ҚӮӮөӮЖӮИӮиҒw•¶–P“°ҺGҺ[Ғx/“сҸ\ҺO“ъ–йҠCҡӮ‘еӮЙӢNӮұӮиҚ^ҹ·—ӨӮЙҸгӮиҲОӢчҒA’·җ¶ҒAҺR•җҺOҢSӮМүҲҠЭ‘ҙӮМҚРӮЙңлӮзӮҙӮйҸҠӮИӮӯ“MҺҖҺТ–і—¶җ”–ңӮЙӢyӮЧӮиҒwҗзҗl’ЛҗО“ғ”蕶Ғx / 5-8m

–[‘Қ”ј“Ү–м“ҮҚиҒEҗз‘q / Ң»ҒE“м–[‘ҚҺs / җз‘qӮЖҗ\үY•Уゟ•ҪҢSҒEҲА–[ҢSүY•ы’nҗk’ГҳQҒAҲИҢгҢОҺ¬Қ·Ҳш–і”VҒAҸнҒXҚ·ҲшҸҠゟ”ӘӢг’¬ҲҪӮН”ј“№Ҳк—ў’цӮаҠұҠғӮЙҗ¬Ғw•¶–P“ҜҺGҺ[Ғx / 8-10m

җ[җм / Ң»ҒE“ҢӢһ“sҚ]“ҢӢж / “РӮМҸүҚҸӮжӮиҠC•УӮөӮ«ӮиӮЙ“®—hӮө/ҠCҸг”gҚrӮӯҚӮ”gҸдӮЙ“oӮиҠCҸг–ИҺO’¬ӮНӮ©ӮиӮа‘ЕӮ»ӮЖҢ©ӮЦӮөҒwҗkүОӢLҒx / 1.5m

–{ҸҠ / Ң»ҒE–n“cӢж / ҺOҢЬҺЪҗ…ӮВӮ©Ӯй / 2m

•iҗм / Ң»ҒE•iҗмӢж / •iҗмҠCҺиӮжӮи“мҒA’Г”g‘ЕҸгҒA•iҗмӮжӮиҗмҚи”VҠФҒA’n”jҗ\ҢуҒwҢҺҢ©“°Ң©•·ҸWҒx / 2m

җмҚи / Ң»ҒEҗмҚиҺs / / 1.5m

–м–С / Ң»ҒEҗ_“ЮҗмҢ§үЎ•lҺs / / 3-4m

үYүк / Ң»ҒEүЎҗ{үкҺs / / 4.5m

ҺOүY”ј“Ү / Ң»ҒEҺOүYҺs / ‘е’nҗkӮЙӮжӮй’Г”gӮЙӮжӮиҒA‘SҺRҺ»Ӯӯ—¬ҺёҒwҢҡ’·ҺӣҺҸҒx / 6-8m

Қ]ғm“Ү / Ң»ҒE“Ў‘тҺs / / 8m

Ҹ¬“cҢҙ / Ң»ҒEҸ¬“cҢҙҺs / ‘ҙҚӮӮіҸ\Ҹд—]ӮМ’Г”gҲГү_ӮМ”@ӮӯӮЙӮЁӮЩӮР—ҲӮи”Ә—ўӮ©“аӮЙ‘ЕҸгӮҪӮиҒwҗkүОӢLҒx

үFҚІ”ь / Ң»ҒEҗГүӘҢ§ҲЙ“ҢҺs / ҸйҸhғm’ҶүӣҲк’¬ғoғJғҠғmӢuғjғ^ғhғҠғcғLғ^ғӢҺТғnҗ¶–Ҫғmғ~ғnҸ•ғҠғVғӮҒAү“ғN•хҒAҲўҢҙ“cҢKҢҙ•”—Һғ’–ЪҺwғVғ^ғӢғӮғm“с•Sҗl—]җlғnҒAҠCҠЭғ’Ӣ—ғcғӢғRғgҗ”’¬ғiғүғYғVғe“{““ғj’ЗғqғcғJғҢ’jҸ—җ”Ҹ\җlүЎ–Қғj“|ғҢғ^ғҠҒwүFҚІ”ь‘әҺҸҒx / 9.4m

Ҡҷ“c / Ң»ҒEҲЙ“ҢҺs / Ңіҳ\Ҹ\ҳZ”N‘е’Г”gӢF“ҳҗkҚРӢ]җөҺТӮМ–»•ҹҒw’Г”g’n‘ җО”иҒx / 17.3m

үә“c / Ң»ҒEүә“cҺs / ‘е’nҗk’ГҳQ‘ЕҠсүЖ•~Һl•SӢгҸ\“уҢ¬—¬Һё’ЧҢуҒwүә“c”N’ҶҚsҺ–Ғx / 3m

җmүИ / Ң»ҒEҗјҲЙ“Ө’¬ / “щҺO“ъ–ҫғP–йӮЙ‘е’nҗkӮдӮиҒA’ГҳQҸгӮиҗ\Ңу.ҒwҚІ”gҗ_ҺРӢқ•Ы“с”N’ҡ“СҚОҢҡ—§“ҸҺDҒx / 3m 4m

“y”м / Ң»ҒEҲЙ“ӨҺs / “y”мҒAҲЙ“ЎҒAӮӨӮіӮЭҒAӮ ӮҪӮЭӮН“щ“с“ъӮМ–йҒA’Г”gӮЙӮДҗlүЖ‘Ҫ–vӮөӮҪӮиҒw—ң–{—S”VҺиӢLҒx / 3m

ҺO•Ы / Ң»ҒEҗГүӘҺs / “сҸ\“с“ъ–й”ӘғcҚ ғҲғҠҗ\ғmҗіҢҺғ}ғeҒAүЖғm‘OӮЦҳQ“ьғӢҒAҗlҒXҢдӢ{ӮЦ“ҰғӢҒwҺO•Ы‘әҺҸҒx / 2m

•l–јҢОҢы / Ң»ҒEҢОҗјҺs / Ңі—О”N’Ҷ’nҗk’ГҳQғjғeҠCҸгҚrғҢғe•—ӢӯғLҺһғnҳQҚӮғNҒA“nҸMғmҚР‘ҪғNҒw•‘Қв’¬ҺҸҒx / 3m

Ҳӯ”ь”ј“Ү–xҗШ / Ң»ҒEҲӨ’mҢ§“cҢҙҺs / “сҸ\“с“ъ, –й”ӘғcҺһ’nҗkҒAҢoҢҺ•sҺ~ҒAҠCҗ…’Јү·ҒAҗl‘ҪӮӯҺҖӮөҒAӢҷ–ФҒAӢҷӢп—¬ҺёӮ·ҒwҸнҢхҺӣ”N‘гӢLҒx / 2m

–јҢГү® / Ң»ҒE–јҢГү®Һs / ”цҸB”M“cҠCӮМӮІӮЖӮ«ӮаҲк“ъӮЙҺO“x’Ә–һҒwк_–·вД’ҶӢLҒx / 1m

”цҳh / Ң»ҒEҺOҸdҢ§”цҳhҺs / Ңc’·ҒAү„•уҒAҢіҳ\”VҚ Ӯа’nҗkҚӮҳQ—LӮиғgӮўӮЦӮЗӮаҗlүЖӮр—¬ғVӮҪӮй’цӮМҺ–Ӯа–і”VҒw”O•§ҺӣүЯӢҺ’ •уүiҠCҡӮғmӢLҒx / 2m

ҚӮ’m / Ң»ҒEҚӮ’mҢ§ҚӮ’mҺs / ҸҠҒX–©ҢыҺ¬–һҠұ“ъҗ”ҺO“ъ•s’иҲк“ъ”VҠФғjҺlҢЬ“xӮаӢИғq•sҗRӮ·ӮйҸҠӮЙ“ҢҚ‘‘е’nҗkҒw‘е•ПӢLҒx/“Ҝ“ъ“yҚІғnүYҢЛ–мҢ©җ{ҚиүFҚІ•У‘е’ӘҒw”ВҠ_ҺҒ•MӢLҒx / 1m

”ӘҸд“ҮӮЕӮаҒu“щ“с“ъ–й”ӘғcҺһ‘е’nҗkҲкҺһғzғhғҶғҠғ^ғe•ығӮ’mғҢғX‘еғLғiғӢғiғҠғӮғm’vғV‘ҙҸг‘е”g‘Е—gғP’JғgғPҢҙ”ј•ӘҲоӢ{ҺRӢ|Һи”nҺи‘Е•ҘғqҺӘ•Қғ^ғӢ”һҲрғAғVғ^‘№–SғXҒvӮЖӢLҳ^ӮіӮкҒAҲЙ“Ө‘е“ҮӮЕӮНҒA’Г”gӮЙӮжӮБӮД”g•Ӯ’rӮӘҠCӮЖӮВӮИӮӘӮБӮҪӮұӮЖӮӘӢLӮіӮкӮДӮўӮй(Ғw”ӘҸдҺАӢLҒx)ҒB

ӢIҲЙӮЕӮНҒu“щҺO“ъ–ӨӮМҚҸ(10ҺһҚ )’ГҳQӮЙӮДҒAүңҢF–м”цҳh‘gӢгӢSүYӮЙҒ үЖ—LҒvӮМӢLҳ^ӮаӮ Ӯй(Ғw’nҗkҚ^ҳQӮМӢLҒx)ҒB

“yҚІӮЕӮаҲАҗӯ“мҠC’nҗkӮЙ•tӮўӮДӢLӮөӮҪҒw‘е•ПӢLҒxӮЙҒuҗМҢіҳ\Ҹ\ҳZбЎ–ў”NҸ\ҲкҢҺ“щ“с“ъ“–Қ‘Ҹ‘ҸҠҒX–©ҢыҺ¬–һҠұ“ъҗ”ҺO“ъ•s’иҲк“ъ”VҠФғjҺlҢЬ“xӮаӢИғq•sҗRӮ·ӮйҸҠӮЙ“ҢҚ‘‘е’nҗkҸ¬“cҢҙ•цғҢҲА–[Ҹг‘ҚҚ]’ГҳQ“ьҺҖҗlҡм•~ҒvӮЖ’Г”gӮЙӮжӮиҺ¬ӮӘ’иӮЬӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮӘӢLҳ^ӮіӮкӮДӮўӮйҒB

ӮұӮМ”NӮМ2ҢҺ(җј—п3ҢҺ)ӮЙҗФ•дҳQҺm46җlӮӘҗШ• ӮөӮДӮЁӮиҒAҳQҺmӮҪӮҝӮМҚҰӮЭӮЕӢNӮұӮБӮҪ’nҗkӮЖү\ӮіӮкӮҪҒBҢіҳ\’nҗkӮНҺРүп•sҲАӮрҲшӮ«ӢNӮұӮөҒA—ӮҢіҳ\17”N(•уүiҢі”N)ӮЙӮНӢ•җаӮЦӮМҺж’чӮр–ҪӮ¶Ӯй’¬җGӮӘҸoӮіӮкӮДӮЁӮиҒA“Ҝ3ҢҺӮЙӮНҒu•уүiҒvӮЦӮМүьҢіӮаҚsӮнӮкӮҪҒB

ҒuӣҸүiҢіҗ\”NҺOҢҺҒ@Ғ@Ғ@җ\“n”VҠo

Ҳк ӢҢ“~’nҗkғj•tҒAӢ•җаҗ\Ӯ ӮйӮ«ҢуӮаӮМ”VӢVғj•tҒAҚЕ‘OӮа’¬’ҶҲЧ‘ҠҗGҢуҸҲҒAҚЎҲИ•s‘ҠҺ~ҒAҚ “ъӮН—hӢ¶ҡF“ҷӮаҚм”VҒAҗ\җGӮаӮМ—L”V—R‘Ҡ•·ҒA•s“НғjҢуҒAҢьҢг–јҺеҒAүЖҺеҗSҠ|ҒAҚ¶—l”VӮаӮМү——L”VӮНҒA‘Ғ‘¬•Я”VҒAҢҺ”Ф”V”ФҸҠӮҰүВҗ\ҸoҒAҺбүB’uҒAҠOӮжӮи‘Ҡ•·ҢуғnҒTҒA–јҺеҒAүЖҺеҒAҢЬҗl‘g–ҳүВҲЧүz“xҢуҠФҒAҚҹҺ|Ӣ}“xүВҗ\•·’uҢуҲИҸгҒv

ӮИӮЁҒAҲЙ“ӨҸ”“ҮӮМҗV“ҮӮЕӮН’Г”gӮЕ“ҮӮӘ•Ә’fӮіӮкҒAҢ»ҚЭӮМҺ®ҚӘ“ҮӮӘӮЕӮ«ӮҪӮЖӮўӮӨ•—җаӮӘ—¬•zӮіӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮұӮкӮН–ҫҺЎҠъӮЙҺ®ҚӘ“ҮӮМӢA‘®ӮрҸ„ӮиҗV“ҮӮМ“Ү–ҜӮӘҢҫӮўҸoӮөӮҪ‘nҚмӮЕӮ ӮиҒAҗV“Ү‘әӮМ‘әҺjӮЕӮа‘nҚмӮЕӮ ӮйӮЖ’f’иӮөӮДӮўӮйҒB

Ңіҳ\’nҗkӮМҚ]ҢЛӮЖҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮМ“ҢӢһӮНҒAӮЩӮЪ“ҜӮ¶—hӮкӮЙҢ©•‘ӮнӮкӮҪӮЖҚlӮҰӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮМҺҖҺТҗ”ӮНҒAҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮӘӮНӮйӮ©ӮЙҢіҳ\’nҗkӮрҸгүсӮйҒB“сӮВӮМ’nҗkӮр”дҠrӮөҒA‘еӮ«ӮИҺҖҺТҗ”ӮМҚ·ӮӘҗ¶Ӯ¶ӮҪҢҙҲцӮрүрҗаӮ·ӮйҒB

җkҚРӮН’nҗkӮӘҲшӮ«ӢаӮЖӮИӮБӮДҗlҠФӮӘӢNӮұӮ·ӮаӮМҒAӮВӮЬӮиҗkҚРӮМ‘еӮ«ӮіӮЙӮНҒAҗkҢ№ӮМҸрҢҸӮҫӮҜӮЕӮИӮӯ”нҚРӮ·ӮйҗlҠФ‘ӨӮМҸрҢҸӮӘ‘еӮ«ӮӯүeӢҝӮөӮДӮўӮйҒB1923(‘еҗі12)”NӮМҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮНҒAҺс“s“ҢӢһӮӘҺjҸгҚЕҲ«ӮМ”нҠQӮр”нӮБӮҪҺ©‘RҚРҠQӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМ—қ—RӮр220”N‘OӮЙ”ӯҗ¶ӮөӮҪҢіҳ\’nҗkӮЖ”дҠrӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҚlӮҰӮДӮЭӮжӮӨҒBҢіҳ\’nҗkӮНҠЦ“Ң’nҗkӮЖ“Ҝ—lӮЙ‘Ҡ–НғgғүғtӮЕ”ӯҗ¶Ӯ·ӮйҠCҚaҢ^Ӣҗ‘е’nҗkӮЕӮ ӮБӮҪӮЖҚlӮҰӮзӮкӮДӮўӮйҒB

Ңіҳ\’nҗkӮНҢіҳ\16”N11ҢҺ23“ъ(җј—п1703”N12ҢҺ31“ъ)ӮМ–ў–ҫӮЙ”ӯҗ¶ӮөӮҪҒB’nҗkӮМӢK–НӮНғ}ғOғjғ`ғ…Ғ[ғhM7.9〜8.2ӮЖӮіӮкҒA1923(‘еҗі12)”NӮМҠЦ“Ң’nҗk(MҒҒ7.9)ӮжӮиӮвӮв‘еӮ«ӮўҒBҗ}1ӮЙҗk“x•Ә•zӮМ”дҠrӮрҺҰӮ·ҒBҢіҳ\’nҗkӮЙ‘ОӮөӮДӮНҒAҢГ•¶Ҹ‘ӮЙӢLҚЪӮіӮкӮДӮўӮйҢАӮзӮкӮҪ”нҠQӮв—hӮкӮМҸо•сӮ©Ӯзҗk“xӮрӢҒӮЯӮДӮўӮйӮҪӮЯӮЙ’n“_җ”ӮӘҸӯӮИӮӯӮИӮБӮДӮўӮйӮӘҒAӮ»ӮкӮЕӮаҗ_“ЮҗмҢ§“м•”Ӯв–[‘Қ”ј“Ү“м’[ӮЕӮНҢЭӮўӮЙӮжӮӯҺ—ӮҪ•Ә•zӮрӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘ•ӘӮйҒB

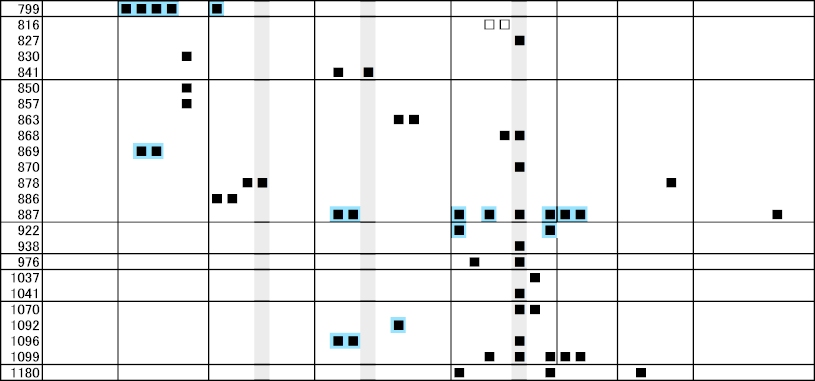

Ғ@Ғ@Ғ@җ}1Ғ@Ңіҳ\’nҗkӮЖҠЦ“Ң’nҗkӮМҗk“x•Ә•zӮМ”дҠr

ҺҹӮЙ2ӮВӮМ’nҗkӮМ”нҠQӮр”дҠrӮ·ӮйҒB•\1ӮНҢіҳ\’nҗkӮМ”нҠQҸWҢvҒA•\2ӮНҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮМҸWҢvӮЕӮ ӮйҒBҺҖҺТҗ”ӮЙ’…–ЪӮ·ӮйӮЖҒAӮЬӮёҢіҳ\’nҗkӮЕ‘еүОҚРӮӘ”ӯҗ¶ӮөӮҪҸ¬“cҢҙӮрҠЬӮЮҸ¬“cҢҙ”Л—МӮЕӮНҒA‘ОүһӮ·Ӯй‘«•ҝүәҢSӮЖ‘«•ҝҸгҢSӮЕӮМҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮМ”нҠQӮМҚҮҢv’lӮЙ”дӮЧӮЩӮЪ“ҜӮ¶’ц“xӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ•ӘӮ©ӮйҒBӮіӮзӮЙҚb•{—МӮЖҺR—ңҢ§ҒAҸxүНҒEҲЙ“ӨӮЖҗГүӘҢ§ӮЕӮаҒAҸZүЖӮМ‘S’Чҗ”ӮаҠЬӮЯ—јҺТӮМҺҖҺТҗ”ӮНӮЩӮЪ“ҜӮ¶ғIҒ[ғ_Ғ[ӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ•ӘӮ©ӮйҒB

Ғ@Ғ@Ғ@•\1Ғ@Ңіҳ\’nҗkӮМ”нҠQҸWҢv

Ғ@Ғ@Ғ@•\2Ғ@ҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮМ”нҠQҸWҢv

Ҳк•ыӮЕҒAҺҖҺТҗ”ӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЙҲЩӮИӮйӮЖӮұӮлӮаӮ ӮйҒBҲкӮВӮН–[‘Қ”ј“ҮӮЕҒAҢіҳ\’nҗkӮМ•ыӮӘҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮМҗз—tҢ§ӮЙ”дӮЧӮДӮНӮйӮ©ӮЙ‘ҪӮўҒBӮұӮкӮНҢіҳ\’nҗkӮМҗkҢ№’f‘wӮӘҠO–[ү«ӮЬӮЕҗLӮСӮДӮўӮҪӮҪӮЯӮЙҒAӢгҸ\Ӣг—ў•lӮИӮЗӮЕӮМ’Г”gӮӘҚӮӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮйҒB

Ңіҳ\’nҗkӮЙӮЁӮҜӮйҚ]ҢЛӮЖҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮМ“ҢӢһӮЖӮЕӮНҒAҗkҢ№’f‘wӮМҲК’uӮ©ӮзҚlӮҰӮДӮЩӮЪ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮИ—hӮкӮЙҢ©•‘ӮнӮкӮҪӮЖҚlӮҰӮзӮкӮйҒBӮ»ӮкӮЙӮаҠЦӮнӮзӮёҢіҳ\’nҗkӮЙӮжӮйҚ]ҢЛӮМҺҖҺТҗ”ӮНҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮМ“ҢӢһӮМӮ»ӮкӮЙ”дӮЧӮДӮНӮйӮ©ӮЙҸӯӮИӮўҒBӮаӮҝӮлӮсҒAҢіҳ\’nҗkӮЕ”»–ҫӮөӮДӮўӮйҚ]ҢЛӮМ”нҠQӮӘҺj—ҝӮМҢҮ—ҺӮИӮЗӮЙӮжӮБӮДүЯҸӯ•]үҝӮіӮкӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨүВ”\җ«ӮНҠ®‘SӮЙӮН”Ы’иӮЕӮ«ӮИӮўӮӘҒA’јҢгӮЙүОҚРӮа”ӯҗ¶Ӯ№ӮёҒA–Ӣ•{ӮӘҚ]ҢЛҺs–ҜӮЙӢ~ҚП—ЯӮрҸoӮөӮҪӮЖӮўӮӨӢLҳ^ӮӘӮИӮўӮұӮЖӮаҺ–ҺАӮЕӮ ӮйҒBӮҝӮИӮЭӮЙ“–ҺһӮМҚ]ҢЛӮЙӮНӮ·ӮЕӮЙ70–ңҗlӮаӮМҗlҒXӮӘ•йӮзӮөӮДӮўӮҪҒB

Ңіҳ\’nҗkӮМ10”N—]Ӯи‘OӮМ1689”N(Ңіҳ\2”N)ӮЙҸoӮіӮкӮҪҒuҚ]ҢЛҗ}ҠУҚj–ЪҒvӮЖӮўӮӨ’nҗ}ӮӘӮ ӮйҒBӮұӮМ’nҗ}ӮрҢ©ӮйӮЖӢч“cҗмӮМ“Ң‘ӨӮМ–{ҸҠ•ы–КӮЕӮНҚ•“B(Қ•Ӯӯ“hӮзӮкӮҪҸуӢө)ӮӘ–Ъ—§Ӯҝ–ўӮҫӮЙ’¬–јӮӘҚҸӮЬӮкӮДӮўӮИӮўӮЖӮұӮлӮӘ‘ҪӮўҒB–{ҸҠӮӘ’¬•тҚsҸҠӮМҠЗҠҚҺx”zүәӮЙӮНӮўӮйӮМӮН1690(Ңіҳ\3)”NӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮиҒAҗ[җмӮНӮіӮзӮЙӮ»ӮМӮ ӮЖӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮВӮЬӮиӢч“cҗмӮМ“Ң‘ӨӮМ–{ҸҠҒAҗ[җмӮЙӮНҢіҳ\’nҗk“–ҺһӮўӮЬӮҫӮЙҺј’n‘СӮМ–јҺcӮӘӢӯӮӯҒAӮЩӮЖӮсӮЗҗlӮӘҸZӮсӮЕӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮИӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ӯ»ӮұӮЕҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮМ“ҢӢһҺs15ӢжӮМ”нҠQӮрӢч“cҗмӮМҗј‘ӨӮМ13ӢжӮЖ“Ң‘ӨӮМ–{ҸҠҒAҗ[җмӮМ2ӢжӮЙ•ӘӮҜҗў‘Сҗ”’PҲКӮЕӮЬӮЖӮЯӮДӮЭӮҪ(•\3)ҒBҗlҢыӮНҗј‘ӨӮӘ166–ңҗlҒA“Ң‘ӨӮӘ42–ңҗlӮЕӮ ӮйҒBҲк•ыҒA‘S’Ч—ҰӮрҢ©ӮйӮЖҗј‘ӨӮӘ4.9Ғ“ӮЕӮ ӮйӮМӮЙ‘ОӮөӮД“Ң‘ӨӮН18.4Ғ“ӮЙ’BӮөҒAӢч“cҗмӮМ“Ң‘ӨӮЕӮН’n”ХӮӘ“оҺгӮЕӢӯӮў—hӮкӮӘҗ¶Ӯ¶ҒA‘ҪӮӯӮМүЖү®ӮӘ‘S’ЧӮөӮҪӮұӮЖӮӘ•ӘӮ©ӮйҒBүјӮЙҢіҳ\’nҗkӮМҚ ӮЖ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮЙ–{ҸҠҒAҗ[җмӮЙӮЩӮЖӮсӮЗҗlӮӘҸZӮсӮЕӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮ·ӮкӮОҒAҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮЙӮжӮйҺҖҺТҗ”ӮНӮЩӮЪҗј‘ӨӮМӮЭӮМ1–ң23җlӮЖӮИӮйҒBӮіӮзӮЙҸZүЖӮМ‘S’ЧӮЙӮжӮБӮДү„ҸДүОҚРӮӘ‘Ҫҗ””ӯҗ¶ӮөӮҪ–{ҸҠҒAҗ[җмӮЕүОҚРӮӘ”ӯҗ¶Ӯ№ӮёҒA”тӮСүОӮИӮЗӮЙӮжӮБӮД‘ј’nҲжӮЙү„ҸДҠg‘еӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮ·ӮкӮОҒAҢіҳ\’nҗkӮМҺһӮМӮжӮӨӮЙ–Ъ—§ӮБӮҪүОҚРӮӘ–іӮўҸуӢөӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮ»ӮӨҚlӮҰӮйӮЖҺҖҺТҗ”ӮНҲіҺҖҺТӮМӮЭӮМ1489җlӮЖӮИӮйҒBӮіӮзӮЙҗlҢы”дӮрҚl—¶Ӯ·ӮкӮОҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮМҺҖҺТҗ”ӮН628җlӮЙӮЬӮЕҢёҸӯӮөҒAҢіҳ\’nҗkӮЕ”»–ҫӮөӮДӮўӮйҺҖҺТҗ”ӮМ340җlӮЕӮаӮЁӮ©ӮөӮӯӮИӮўӮЖӮўӮӨҢӢүКӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨҒB

Ғ@Ғ@Ғ@•\3Ғ@ҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮМ“ҢӢһҺs15ӢжӮМ”нҠQ

Ңіҳ\’nҗkҲИҚ~ҒAҚ]ҢЛӮН–c’ЈӮр‘ұӮҜҒAҲҜӮМҗ¶Ӯў–ОӮйҺј’n‘СӮаҠJ‘сӮіӮкҒAүИҠwӢZҸpӮМҗi•аӮЙӮжӮБӮДҒA‘еӢK–НӮИ–„ӮЯ—§ӮДҚHҺ–Ӯв’з–hҚHҺ–ӮаүВ”\ӮЙӮИӮБӮДҒA‘ҪӮӯӮМҗlҒXӮӘӢч“cҗмӮМ“Ң‘ӨӮЙҸZӮЮӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮ©Ӯз220”NӮӘҢoүЯӮөӮҪҺһӮЙҒAҠЦ“Ң’nҗkӮӘӢNӮұӮиҒA‘Пҗk‘ОҚфӮрҺ{ӮөӮДӮўӮИӮў–Ш‘ўүЖү®Ӯр“оҺг’n”ХӮЕ‘қ•қӮіӮкӮҪӢӯӮў—hӮкӮӘҸPӮўҒA‘ҪӮӯӮӘ‘S’ЧӮөӮіӮзӮЙӮНү„ҸДүОҚРӮМ”ӯҗ¶ӮрҸөӮўӮД6–ң9000–јӮаӮМҗlҒXӮӘ–ҪӮр—ҺӮЖӮ·ӮЖӮўӮӨҢӢүКӮЖӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮ»ӮМ’ӣҢуӮНӮ·ӮЕӮЙ70”N‘OӮМҲАҗӯҚ]ҢЛ’nҗkӮМҺһӮЙӮа•\ӮкӮДӮўӮҪӮЙӮаҠЦӮнӮзӮёҒAӮ»ӮМҢгӮаҸ\•ӘӮИ“sҺsүь‘ўӮӘӮИӮіӮкӮИӮўӮЬӮЬӮЙҗlҢыҸW’ҶӮр‘ұӮҜҒAӮ»ӮМ“ъӮр‘ТӮВӮЙҺҠӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ҺЕҒEҚӮ—Ц ҠEҢG

Ғ@ҺЕҒEҚӮ—Ц ҠEҢGҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ҒuҚ]ҢЛҗШҠGҗ}ҒvӮжӮиҒ@үГүi2Ғ|•¶Ӣv2 (1849-1862) Ҡ§Қs

Ғ@’Г”gӮЖӮ»ӮМ‘јӮМ’Г”gӮМ‘kҸгҸуӢө

ҒЎ1. ӮНӮ¶ӮЯӮЙ

Ңіҳ\ҠЦ“Ң’nҗk(1703 ”N12 ҢҺ31 “ъ)ҒAҲАҗӯ“ҢҠC’nҗk(1854 ”N12 ҢҺ23 “ъ)ӮН‘еӢK–НӮИ’Г”gӮр”әӮўҒAӮ»ӮкӮјӮк“мҠЦ“ҢӮЖ“ҢҠC’n•ыүҲҠЭӮЙ‘еҚРҠQӮрӮаӮҪӮзӮөӮҪӮұӮЖӮӘ’mӮзӮкӮДӮўӮйҒB•MҺТӮзӮНҠЦ“Ң‘е’nҗk50 Һь”NӮрҢ_Ӣ@ӮЙҒA“мҠЦ“ҢӮМ’Г”gӢLҳ^ӮрҸWӮЯӮДҠTӢөӮрҺҰӮөӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒAҗVҺы“ъ–{’nҗkҺj—ҝӮрӮНӮ¶ӮЯҒA–[‘Қ”ј“ҮӮМ’Г”gҺj—ҝӮӘ‘Ҫҗ”Һыҳ^ӮіӮкӮДӮ«ӮҪҒBӮЬӮҪҗ_“ЮҗмҢ§–hҚРҸБ–hүЫ(1984)ӮЕӮНҒAҢ§үәӮЕҢіҳ\ҒEҲАҗӯ’Г”gӮЖ1923 ”NҠЦ“Ң’nҗk’Г”gӮМҢ»’n’ІҚёӮрҚsӮБӮҪҒB

Ҳк•ыҒA•MҺТ[үH’№(1975ҒA1976ҒA1984)]ӮНҒA–[‘Қ”ј“ҮҒEҲЙ“Ө”ј“ҮҠe’nӮМ’Г”gӢLҳ^Ӯв“`ҸіӮрҺиҠ|ӮиӮЙҒA’Г”gӮМҚӯҗХҚӮӮрҢ»’n’ІҚёӮөӮДӮ«ӮҪҒB–{•¶ӮЕӮНҒAҲИҸгӮМ•¶ҢЈӮрӮУӮЬӮҰ“ҢӢһҳpҒEүYүкҗ…“№үҲҠЭӮЙӮЁӮҜӮйҢіҳ\ҒEҲАҗӯ’Г”gӮМҚӮӮіӮр1923 ”NҠЦ“Ң’nҗk’Г”gӮИӮЗӮЖ”дҠrӮөҒAҳp“аӮМ’Г”g“Бҗ«ӮрҚДҢҹ“ўӮөӮДӮЭӮйҒB

ҒЎ2. ’Г”gҺj—ҝӮЖҢҹ’ӘӢLҳ^—б

“ҢӢһҳpҒEүYүкҗ…“№үҲҠЭӮЙӮЁӮҜӮй1703 ”NҢіҳ\ҠЦ“Ң’Г”gӮЖ1854 ”NҲАҗӯ“ҢҠC’Г”gӮМҸуӢөӮЙӮВӮўӮДҒAҗVҺы“ъ–{’nҗkҺj—ҝӮ©ӮзҺеӮИӢLҳ^ӮрҸEӮўҸoӮөӮД•\1 ӮЖ•\2 ӮЙҺҰӮ·ҒBҠe’nӮМ’Г”gҚӮ(•ҪӢПҠC–КҸг)ӮНҒA’n”ХӮМҚӮӮіӮрӮУӮЬӮҰҗZҗ…ҸуӢөӮ©Ӯзҗ„’и’lӮрҺҰӮ·ҒBӮИӮЁ”дҠrӮМӮҪӮЯӮЙҒA1923 ”NҠЦ“Ң’nҗk’Г”gӮЙӮВӮўӮДҒAҢҹ’ӘӢLҳ^ӮМ‘SҗU•қ’lӮЬӮҪӮНҚӯҗХҚӮӮр•tӢLӮөӮҪҒB

ҒЎa 1703 ”NҢіҳ\ҠЦ“Ң’Г”g(җ}1ҒA2)

Ңіҳ\’nҗk(Ӯl8.2)ӮН12 ҢҺ31 “ъӮМҗ[–й2 ҺһӮІӮл–[‘Қ“м•”ү«ӮЕ”ӯҗ¶ӮөҒA‘Ҡ–НҳpҠЭҒE–[‘ҚӢгҸ\Ӣг—ў•lӮӘ‘е”нҠQӮЙҢ©•‘ӮнӮкӮҪҒB’Г”gғ}ғOғjғ`ғ…Ғ[ғhӮНӮҚ=3 ӮЖҠi•tӮҜӮзӮкӮДӮўӮйҒB“ҢӢһӮЕӮНӢч“cҗмӮЦ‘kҸгӮөҒA–{ҸҠҒE—јҚ‘ҒEҗ[җмӮЕ“№ҳHҸгӮЙҲмӮкҒA1.5m ӮЖҗ„’иӮіӮкӮйҒB•iҗмӮвҗз—tҢ§үYҲАҒE‘DӢҙӮа’¬“аӮЦ‘kҸгӮөӮДӮЁӮиҒA2m ’ц“xӮ ӮБӮҪӮЕӮ ӮлӮӨҒB–м–С(үЎ•l)ӮЕӮН—¬ҺёүЖү®ӮӘӮ ӮиҒA’Г”gҚӮӮН3-4mӮЖӮЭӮИӮіӮкӮйҒBҳpҢыӮМүYүкӮЕӮН’¬“аӮв“c”ЁӮЙҗZҗ…ӮөҒA’Г”gҚӮӮН4.5m ӮЕӮ ӮБӮҪҒB–ЪҺӢӢLҳ^Ӯ©ӮзҒA’·ҺьҠъ”gӮЕӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒBҠФҢы(ҺOүYҺs)ӮЕӮН’¬“аӮЦ200-400m ‘kҸгӮөӮДӮЁӮиҒA6-8mӮЖҗ„’иӮіӮкӮҪҒB

Ҳк•ыҒA“м–[‘ҚӮМ’Г”gҚӮӮНӮіӮзӮЙҸгүсӮи(җ}3)ҒAҸг‘Қ–©Ғ`ҠЩҺRҠФӮЕӮН5-10m ӮЙ’BӮөҒAҠO–[үҲҠЭӮЖ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮЙ“ЛҸoӮөӮДӮўӮйҒB

ҒЎb 1854 ”NҲАҗӯ“ҢҠC’Г”g(җ}1ҒA2)

ҲАҗӯ“ҢҠC’nҗk(Ӯl8.3)ӮНҒA12 ҢҺ23 “ъ9 ҺһӮІӮлү“ҸB“еӮЕ”ӯҗ¶ӮөӮҪҒB‘еӢK–НӮИ’Г”gӮр”әӮўҒAҗГүӘҒEҲӨ’mҒEҺOҸdҢ§үҲҠЭӮЙ‘е”нҠQӮрӮаӮҪӮзӮөӮҪҒB’Г”g“`”dҗ}ӮЙӮжӮйӮЖ[үH’№(1984)]ҒA“`”dҺһҠФӮНҺOүY”ј“ҮҗјҠЭӮЕ30 •ӘҒA“м–[‘ҚӮЕӮН35 •ӘӮЙӮИӮйҒB

“ҢӢһӮЕӮНҒAӢч“cҗмүНҢыӮМ•l’¬үНҠЭ(’ҶүӣӢж)Ӯвҗ[җм(Қ]“ҢӢж)ӮЙҲмӮкҒAҺR’J–x(‘д“ҢӢж)ӮЙӮаҸгӮӘӮиҒA‘DӮӘ”j‘№ӮөӮҪ[үFҚІ”ь(1976)]ҒBүYҲАӮЕӮНҒAӢ«җмӮӘҲмӮкӮҪӮЖӮ ӮйҒB’Г”gҚӮӮН1m ’ц“xӮЖҗ„’иӮіӮкҒAҢіҳ\’Г”gӮжӮиүәүсӮйҒBҗ_“ЮҗмҢ§үәӮЕӮНҗ¶”һ(үЎ•l)ӮЕҠCҠЭӮЙҸгӮӘӮиҒA1-2m ӮЖӮЭӮИӮіӮкӮйҒBүYүкӮЕӮНҸ°ҸгҗZҗ…ӮӘӮ ӮиҒA3m ӮЖҗ„’иӮіӮкӮҪҒBӮЬӮҪҠO–[ӮМҠӣҗмӮЕ’¬“аҚLӮў”НҲНӮЙ‘kҸгӮөӮДӮЁӮиҒA3-4m ӮЙ’BӮөӮҪҒBӮұӮкӮНҒAӢьҗЬҢшүКӮЕ‘қ•қӮіӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮИӮЁҒA“а–[үҲҠЭӮМ’Г”gҺj—ҝӮНҢ©ҸoӮіӮкӮДӮўӮИӮўҒB

ҒЎc Ңҹ’ӘӢLҳ^—б

1923 ”N9 ҢҺ1 “ъӮМҠЦ“Ң’nҗk(Ӯl7.9)ӮЙ”әӮӨ’Г”g(ӮҚ=2)ӮНҒAҠҷ‘qҒE”MҠCҒEҲЙ“ҢӮИӮЗ‘Ҡ–НҳpүҲҠЭӮЙ‘еӮ«ӮИ”нҠQӮрӮаӮҪӮзӮөӮҪҒBҗ}4 ӮЙӮНҒA“ҢӢһӢж“аӮЖҗз—tҺsӮЙӮЁӮҜӮйҢҹ’ӘӢLҳ^ӮрҺҰӮ·ҒBҠe’nӮМ‘SҗU•қ’lӮНҺЕүY130cmҒAҗ[җм80cmҒAҢа•һӢҙ50cmҒAҗз—t110cmҒAҺьҠъӮН–с60 •ӘӮЕӮ ӮйҒBҚKӮўҠұ’ӘҺһӮМ’Г”gӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮЕҒAҺsҠX’nӮМүeӢҝӮН–ЖӮкӮҪҒBӮ»ӮМӮЩӮ©ҒAүЎҗ{үкӮМ‘SҗU•қ’lӮН160cm ӮЕӮ ӮБӮҪҒB

1944 ”N12 ҢҺ7 “ъ13 Һһ35 •ӘҒAҢF–м“еӮЕ”ӯҗ¶ӮөӮҪ“Ң“мҠC’nҗk(Ӯl8.0)ӮЙӮжӮй’Г”g(ӮҚ=2.5)ӮНҒAҠЦ“Ң’n•ыӮЕӮаҠП‘ӘӮіӮкҒAҗ}5 ӮЙ“ҢӢһ(’z’n)ҒEүЎҗ{үкҒE•z—ЗӮМҢҹ’ӘӢLҳ^ӮрҺҰӮ·ҒB‘SҗU•қ’lӮН“ҢӢһ50cmҒAүЎҗ{үк95cm ӮЕӮ ӮиҒA•z—ЗӮЕӮН280cm ӮЖӢьҗЬҢшүКӮЕ‘еӮ«Ӯӯ‘қ•қӮіӮкӮДӮўӮйҒB“ҢӢһӮЕӮНҳpӮМғZғCғVғ…ӮӘ—гӢNӮіӮкҒA70 •ӘӮМ’·ҺьҠъ”gӮЕӮ ӮБӮҪҒB

ҒЎ3. ”gҚӮ•Ә•z

ҲИҸгӮМ”gҚӮғfҒ[ғ^ӮрӮаӮЖӮЙҒA“ҢӢһҳpҒEүYүкҗ…“№үҲҠЭӮЙӮЁӮҜӮйҠe’Г”gӮМ”gҚӮ•Ә•zӮрҗ}6 ӮЙҺҰӮ·ҒBӮұӮұӮЕҚ¶җ}ӮЙ“ҢӢһ“sҒEҗ_“ЮҗмҢ§‘ӨҒAүEҗ}ӮЙӮНҗз—tҢ§‘ӨӮМ”gҚӮ•Ә•zӮрҺҰӮ·ҒB•Ә•zғpғ^Ғ[ғ“ӮНҠe’Г”gӮЖӮаӢӨ’КӮөӮДӮЁӮиҒAүYүкҗ…“№ӮЙ–КӮөӮҪҺOүYҒE–[‘Қ”ј“ҮӮМ”gҚӮӮӘ‘еӮ«ӮӯҒAҳpүңӮЙҢьӮ©ӮБӮДҢёҗҠӮөӮДӮўӮйҒBҢіҳ\’Г”gӮМҚӮӮіӮН—ј”ј“ҮӮМҗж’[•tӢЯӮЕ8-10mӮЙ’BӮөҒAҳpүңӮМ“ҢӢһҒEүYҲАӮЕ1.5-2m ӮЙӮИӮйҒBҲАҗӯ“ҢҠC’Г”gӮЕӮНүYүкӮЕ3mҒAүЎ•lҒ`“ҢӢһҠФӮЕӮН1-1.5m ӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮИӮЁҒA1923 ”NҠЦ“Ң’nҗk’Г”gӮЕӮНҒA–[‘Қҗж’[•tӢЯӮМ‘Ҡ•lӮЕ8m ӮЙ“ЛҸoӮөӮҪӮӘҒAүYүкҗ…“№—јҠЭӮЕ3-5mҒA“ҢӢһҒEҗз—tӮЕӮН1m ӮЕӮ ӮБӮҪҒB

Ҳк•ыҒA“м•Дғ`ғҠӮЕ”ӯҗ¶ӮөӮҪ1960 ”Nғ`ғҠ’Г”gӮНҒA’nҗkӮ©Ӯз23 ҺһҠФҢгӮМ5 ҢҺ24 “ъ–ў–ҫӮЙ“ъ–{ӮЙ“һ’BӮөҒA‘ҫ•Ҫ—mүҲҠЭҠe’nӮЙ‘еӮ«ӮИ”нҠQӮрӮаӮҪӮзӮөӮҪҒBҢҹ’ӘӢLҳ^ӮЙӮжӮкӮОҒA40-50 •ӘӮМ’·ҺьҠъ”gӮЕӮ ӮиҒAҠe’nӮМ‘SҗU•қ’lӮН•z—ЗҒEӢv—ў•lӮЕ240cmҒA“ҢӢһҳp“аӮЕӮН–с1m ӮЕҲк—lӮИҚӮӮіӮЕӮ ӮБӮҪҒB

ҒЎ4. ’Г”g“`”dҺһҠФ

1923 ”NҠЦ“Ң’nҗk’Г”gӮМ”gҢ№ҲжӮНҒA‘Ҡ–НҳpӮ©Ӯз–[‘Қ”ј“Ү’Ҷ•”ӮЙүЎӮҪӮнӮБӮҪҒB’Г”gӮНүЎҗ{үкӮЕ’nҗkӮЖ“ҜҺһӮЙҠП‘ӘӮіӮкҒA“ҢӢһҒEҗз—tӮЕӮМ“`”dҺһҠФӮН–с30•ӘӮЕӮ ӮБӮҪҒBҢіҳ\’Г”gӮМ“`”dҺһҠФӮаҒAҳp“аӮЕӮНӮЩӮЪ“ҜӮ¶ӮЕӮ ӮБӮҪӮЖҗ„‘ӘӮіӮкӮйҒB

ҢF–м“еӮЕ”ӯҗ¶ӮөӮҪ1944 ”N“Ң“мҠC’Г”gӮМ“`”dҺһҠФӮНҒA•z—ЗӮЕ45 •ӘҒAүЎҗ{үк60 •ӘҒA“ҢӢһӮЕӮН120•ӘӮЕӮ ӮБӮҪ(җ}5)ҒB“ҢӢһҳp“аӮЙӮЁӮҜӮй1960 ”Nғ`ғҠ’Г”gӮМ’Г”gҸү“®ӮНӮвӮв•s–ҫ—ДӮЕӮ ӮйӮӘҒA5 ҢҺ24“ъ–ў–ҫҒA•z—ЗӮЕ02 Һһ38 •ӘҒAүЎҗ{үк02 Һһ50 •ӘҒA“ҢӢһ04 Һһ00 •ӘӮЖ“ЗӮЭҺжӮкӮйҒB

җ}7 ӮЙӮНҒAҳpҢыӮМ•z—ЗӮрҠоҸҖӮЙӮЖӮиҒA“Ң“мҠC’Г”gӮЖғ`ғҠ’Г”gӮЙӮжӮйҠe’nӮМ“`”dҺһҠФ•Ә•zӮрҺҰӮ·ҒBӮұӮұӮЕӢИҗьӮНҒA“ҢӢһҳp“м–kӮМ’ҶҗSҗьҸгӮМ•ҪӢПҗ…җ[ӮЙӮЁӮҜӮй’·”gӮМ“`”dҺһҠФӮЕӮ ӮиҒAүҲҠЭӮМҠП‘Ә’lӮЖ”дҠrӮөӮДҺҰӮ·ҒBӮ»ӮМҢӢүКҒA—ј’Г”gӮЖӮа“`”dҺһҠФӮНӮЩӮЪ—қҳ_’КӮиӮЙӮИӮиҒA•z—ЗӮ©Ӯз“ҢӢһҒEҗз—tӮЬӮЕӮМ“`”dҺһҠФӮН–с70 •ӘӮЙӮИӮйҒB

ҒЎ5. ӮЮӮ·ӮС

“ҢӢһҳpҒEүYүкҗ…“№үҲҠЭӮЙӮЁӮҜӮйҢіҳ\ҠЦ“Ң’Г”gҒEҲАҗӯ“ҢҠC’Г”gӮМҸуӢөӮрҒA1923 ”NҠЦ“Ң’nҗk’Г”gӮИӮЗӮЖ”дҠrҢҹ“ўӮөӮҪҒB—ј’Г”gӮНҳp“аӮЕҢ°’ҳӮЙҢёҗҠӮ·ӮйӮӘҒA“ҢӢһӮЕӮНӢч“cҗмүНҠЭӮЙҲмӮкҒA‘DӮӘ“]•ўӮөӮДҺҖҺТӮаҸoӮДӮўӮйҒBҺsҠXӮН’nҗkҚРҠQӮЖ•ЎҚҮӮөӮДҚ¬—җӮөӮҪӮұӮЖӮЕӮ ӮлӮӨҒB“ҢӢһӮЕӮМ‘еҗі’Г”gӮМҺьҠъӮН–с60•ӘӮЕӮ ӮиҒAҢіҳ\ҒEҲАҗӯ’Г”gӮа’·ҺьҠъ”gӮЕӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒBҢіҳ\ҒE‘еҗіӮМ’nҗk’Г”gӮН“ҢӢһҳp“аӮЕӮН’јүәҢ^ӮЕӮ ӮйӮӘҒAү“•ыӮМ’Г”gӮӘүYүкҗ…“№ӮЙ“ьҺЛӮ·ӮйӮЖҒAҳpҢыӮМ•z—ЗӮ©Ӯз“ҢӢһӮЬӮЕӮМ“`”dҺһҠФӮН–с70 •ӘӮЙӮИӮйҒB

“ҢӢһӮЕӮМ’Г”gҚӮӮӘҒA2m Ӯр’ҙӮҰӮйүВ”\җ«ӮН’бӮўӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮөӮ©Ӯө’·ҺьҠъ”gӮӘ“№ҳHӮЙҸгӮӘӮкӮОҒA•Y—¬•ЁӮӘҢр’КҸбҠQӮЙӮИӮйҒBӮЬӮҪ’nҗkӮЕүНҗм’з–hӮвҗ…–еӮӘҢҲүуӮ·ӮкӮОҒA•WҚӮғ[ғҚғҒҒ[ғgғӢ’n‘СӮӘ’·ҠъҠФҠҘҗ…Ӯ·ӮйӢ°ӮкӮӘӮ ӮйҒB’Г”gғVғ~ғ…ғҢҒ[ғVғҮғ“ӮЙӮжӮкӮОҒA“ҢӢһҚ`“аӮМ‘дҸкҒE—L–ҫӮМҗ…ҳHӮЕҒA—¬‘¬ӮӘ2-3m/s ӮЙ’BӮ·ӮйҺҺҺZӮӘӮ ӮйҒB‘D”•ӮМ”р“п‘ОҚфӮӘүЫ‘иӮЙӮИӮлӮӨҒBҒ@

Ғ@4ҢҺ24“ъҸH“cӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@‘O”NӮжӮиҗуҠФҺR•¬үО‘ұӮӯҒBҚ~ҠDӮ ӮиҒB

ҒЎ1705(•уүi2)”N12ҢҺҚч“Ү•¬үОҒB

Ғ@12ҢҺ15“ъ–¶“ҮҺRӮӘ•¬үОӮ·ӮйҒB“°“ғҺӣүЖҸЕ“yӮЖү»Ӯ·ҒB

ҒЎ1706(•уүi3)”N9ҢҺ15“ъҠЦ“ҢӮЕ‘е’nҗkҒBҚ]ҢЛҸй“аҗО—Ы‘Ҫҗ”“|үуҒB

Ғ@10ҢҺ16“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

Ғ@10ҢҺ‘еҚвӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1707(•уүi4)”N10ҢҺ4“ъ“ҢҠCӮ©ӮзӢгҸBӮЙӮ©ӮҜӮД‘е’nҗkҒB‘ҫ•Ҫ—mүҲҠЭӮЕ11үсӮМ‘е’Г”gҒB“yҚІҒA‘еҚвӮЕ”нҠQҗr‘еҒBҺҖҺТ42500җlӮЖӮаҢҫӮӨҒB

ҒuҢіҳ\ҠЦ“Ң’nҗkҒvӮМҺl”NҢгҒA“мҠCғgғүғtӮМ‘SҲжӮЕҒAғvғҢҒ[ғgӮӘҲкӢCӮЙ”jүуӮіӮкӮҪҒBҒu“ҢҠC’nҗkӮЖ“мҠC’nҗkӮӘ“ҜҺһӮЙ”ӯҗ¶ҒvӮөӮҪҒBҒu•уүi’nҗkҒvӮЖҢДӮОӮкӮйҒB‘ҫ•Ҫ—mӮЙҗЪӮөӮҪ•lҸјҸйүәӮЕӮНҒA’ЧүЖ71Ң¬ҒA”јүу28Ң¬ҒA‘е”j52Ң¬ҒAҸ¬”j48Ң¬ӮМ”нҠQҒBҒu–ҫүһ“ҢҠC’nҗkҒvӮМӮЖӮ«•l–јҢОӮЖҠCӮӘӮВӮИӮӘӮБӮҪҚЎҗШӮЕӮН“n‘DӮӘ”нҠQӮрҺуӮҜ’КҚs•s”\ҒBҺlҚ‘ӮЕӮНҚӮ’mҸйүәӮМ”нҠQӮӘҒA—¬үЖҲк–ңҲкҗз•SҺөҸ\ҢЛҒA’ЧүЖҗзҺө•SҺlҸ\“сҢЛҒAҺҖҗl1844җlҒB‘ҫ•Ҫ—mүҲҠЭӮМҸW—ҺӮН‘е’Г”gӮЙ—¬ӮіӮкҒAҢГ•¶Ҹ‘ӮЙӮН‘S–ЕӮрҲУ–ЎӮ·ӮйҒu–SҸҠҒvӮМ“с•¶ҺҡӮӘӮ ӮйҒBӮұӮМ’nҗkӮЕҒAҸйүәӮМҺьҲНҳZҒEҺө—ўӮМ‘е’nӮӘҺөҺЪӮЩӮЗ’бӮӯӮИӮБӮҪҒB”Ҫ‘ОӮЙ’ГҳCҒEҺә’ГӮМӮ ӮҪӮиӮНҺөҒE”ӘҺЪҚӮӮӯӮИӮБӮҪҒBҗ_ҺРӮМҠK’i‘S42’iӮМӮӨӮҝүәӮ©Ӯз39’iӮЬӮЕӮӘ’Г”gӮЙҗZӮ©ӮБӮҪҒBҲӨ•QӮМ“№Ңгү·җтӮН145“ъҠФ“’ӮӘҸoӮИӮӯӮИӮБӮҪҒBҺ]Ҡт(ҚҒҗмҢ§)ӮЕӮНҢЬҢ•ҺRӮМ“Ң’[ӮӘ‘еү№ӢҝӮЖӢӨӮЙ•цӮк—ҺӮҝӮҪҒBүОҺ–ӮӘ”ӯҗ¶ӮөӮЩӮЖӮсӮЗӮӘҸДӮҜӮҪҒBӮұӮМ’nҗkӮЕӮНҒA‘еҚгҳpӮЙӮа’Г”gӮӘүҹӮөҠсӮ№ҒAҺsҠXӮМҗмӮв–xӮрӮіӮ©ӮМӮЪӮиҒA“№“Ъ–xӮМ“ъ–{Ӣҙ(ӮЙӮБӮЫӮсӮОӮө)ӮЬӮЕҒAҢ}‘DҳZҒEҺөҸ\җЗӮӘ’ҫ–vҒA50җОҒA70җОӮМҸMӮН‘е‘DӮЙүҹӮө“|ӮіӮкӮҪӮӘҗ”ӮН–іҗ”ҒB“ъ–{Ӣҙ(ӮЙӮБӮЫӮсӮОӮө)җјӮМӢҙӮӘ—ҺӮҝ–xҚ]җмӮЕӢҙӮӘ—ҺӮҝӮҪҒBҲАҺЎҗмӢШӮЕӮН“°“Ү“c–ӘӢҙӮЬӮЕ—ҺӮҝӮҪҒBҠҸҚАӮНҺҖҗlӮӘҡмӮөӮ©ӮБӮҪҒB”ц’Ј”ЛҢдӮҪӮҪӮЭ•тҚsҒE’©“ъ•¶Қ¶үq–еӮМ“ъӢLҒwк_–·вД’ҶӢL(ӮЁӮӨӮЮӮлӮӨӮҝӮгӮӨӮ«)ҒxӮЙҸЪӮөӮў‘МҢұ’kӮӘӢLӮіӮкӮДӮўӮйҒBҒu—hӮкӮӘҺыӮЬӮзӮИӮўӮМӮЕ—Ү‘«ӮЕ’лӮЙ”тӮСҚ~ӮиӮҪӮЖӮұӮлҒA’nҗkӮӘ”{ӮМӢӯӮіӮЙӮИӮиҒAҸ‘ү@ӮМ–В“®ӮӘҡмӮөӮӯӮИӮБӮҪҒB–ШҒXӮНӮҙӮнӮЯӮўӮД‘е•—ӮӘҗҒӮӯӮжӮӨӮЕҒA‘е’nӮН—hӮкӮД•аӮӯӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўҒvҒAӮИӮЗӮЖӮ ӮйҒBҒuӮжӮӨӮвӮӯ’БӮЬӮиҚА•~ӮЙҸгӮӘӮйӮЖҒAҺOӮМҠЫӮӘүОҺ–ӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒBҺиҺЮӮЕҺO”tҺрӮрҲщӮсӮЕҒAӢ}ӮўӮЕӢA‘оӮө—јҗeӮЖүЖ“аӮМҲА”ЫӮрҠm”FӮөӮДӮ©ӮзҸйӮЙҢьӮ©ӮБӮҪҒvҒAӮЖӮўӮӨҒB’n–КӮӘҠ„ӮкҒA“Dҗ…ӮӘ•¬ҸoӮөӮҪҒBҠ°•¶“с”NӮМ’nҗk(ӢЯҚ]ҒEҺбӢ·’nҗk)ӮжӮиҢғӮөӮӯ’·Ӯ©ӮБӮҪҒBҒu‘јӮМҺ‘—ҝҒv“yҚІӮМҚ‘ӮЕӮНҚӮ’ӘӮӘҸйүәӮЬӮЕҗN“ьҒAӢIҸBӮМ”цҳh’¬ӮЕӮНүЖҒAҗзҢ¬—]ӮӘ—¬Ӯк’jҸ—ӮӘҺcӮзӮёҺҖӮсӮҫҒB‘еҚгӮЕӮНҗмҢыӮЙӮ ӮБӮҪҗ”•SҗЗӮМ‘е‘DӮӘ’Г”gӮЕ“№“Ъ–xҺЕӢҸүәӮв“ъ–{ӢҙӮМүәӮЬӮЕүҹӮөҠсӮ№ӮҪҒB

Ғ@10ҢҺ28“ъҺь–hҒE’·–еӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@11ҢҺ23“ъ•xҺmҺR‘啬үОҒBҳ[ӮМҗ{‘–‘әӮНҸД–ЕӮө‘јӮМ‘әӮаҚм•ЁӮИӮЗӮМ”нҠQӮЕӢQүмҸу‘ФӮЖӮИӮйҒBҚ]ҢЛӮЕӮа‘е—КӮМҠDӮӘҚ~ӮйҒB

•xҺmҺRӮМҺR’ёӮ©Ӯз“м“Ң•ы–КӮЙүәӮБӮҪҲК’uӮЙӮ Ӯй•уүiүОҢыӮ©Ӯ畬үОҒAӮ·ӮЧӮДӮМ‘әҒXӮӘүОҺRҠDӮЙ–„ӮаӮкӮҪҒBҗVҲд”’җОӮМҒwҗЬӮҪӮӯҺДӮМ–ШҒxӮЙҸЪӮөӮўҒBҚ]ҢЛӮЕӮаӮ·ӮЧӮДӮӘүОҺRҠDӮЕ”’ӮӯӮИӮБӮҪҒB

ҒЎ1708(•уүi5)”N1ҢҺ•xҺmҺR•¬үОӮЕҒA‘Ҡ–НҒEҸxүНӮЙҠDӮӘҚ~ӮйҒB

Ғ@11ҢҺ28“ъҗуҠФҺR•¬үОҒBҠDӮӘҺь•УӮМҚ‘ӮЙҚ~ӮйҒB

ҒЎ1709(•уүi6)”N1ҢҺ4“ъҲў‘hҺR•¬үОҒB“DӢtҸгӮ·ҒBҺO“ъ‘ұӮӯҒB

Ғ@3ҢҺ14“ъҺO‘о“Ү•¬үОҒB

Ғ@8ҢҺ5“ъ–kҚ‘ӮЕ‘е’nҗkҒB’ГҢyҒAҗMҸBҒAҸH“c“ҷӮЕӢӯӮӯҗk“®ҒB

ҒЎ1710(•уүi7)”N3ҢҺ15“ъҗуҠФҺRҒAҺO‘о“Ү•¬үОҒB

Ғ@8ҢҺ20“ъүп’Г’nҗkҒBҺЙү®“|үу‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1711(җі“ҝ1)”N2ҢҺ16“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

Ғ@ҒЎ11ҢҺ2“ъ”d–Ғ•PҳHӮЕ‘е’nҗkҒBҺR•ц’n—фӮ ӮиҒB’Г”gӮЕҗlүЖ‘ҪӮӯ—¬ҸoҒB

Ғ@12ҢҺ28“ъҺO‘о“ҮһҰһ©ӮМ‘т•¬үОӮ·ӮйҒBҲўҢГ‘әӮӘ“Dҗ…ӮЕ”нҠQӮрҺуӮҜӮйҒB

ҒЎ1714(җі“ҝ4)”N3ҢҺ15“ъҗMҸBӮЕ‘е’nҗkҒBҸј–{ӮӘ“БӮЙҢғҗkҒB’ЧүЖ33ҒAҺҖҺТ57җlҒBҸгҸBҚд’ГӮЕ’Г”gӮ ӮиҒB

ҒЎ1716(Ӣқ•Ы1)”N2ҢҺ18“ъ–¶“ҮҺRӮӘ•¬үОҒB”ӘҸdҗм‘қҗ…ӮөҒAҺҖӢӣӮӘ—¬ӮкӮйҒB9ҢҺ26“ъ–¶“ҮҺRҗјҠx‘е”ҡ”ӯҒB‘е”нҠQӮрӮаӮҪӮзӮ·ҒB12ҢҺ26“ъ–¶“ҮҺR•¬үОҒB

ҒЎ1717(Ӣқ•Ы2)”N1ҢҺ3“ъ–¶“ҮҺR•¬үОҒB134ҢЛӮӘ“|үуӮөҒAҺҖҸқ31җlҒB8ҢҺ15“ъ–¶“Ү•¬үОӮЕӢЯӢҪӮМ“c”Ёҗ”Ҹ\—ўӮӘ–„–vҒB

Ғ@8ҢҺ19“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1718(Ӣқ•Ы3)”N7ҢҺ26“ъ”С“cҒAҲЙ“ЯҒA•ҡҢ©ҒA—„ӮЕ’nҗkҒB’·–мҢ§“м•”ӮМ“V—іҗмүҲӮўӮрӢӯӮў’nҗkӮӘҸPӮБӮҪҒBүәҲЙ“ЯҢS“мҗM”Z‘ә(Ң»ҒE”С“cҺs)ӮЖ“V—і‘әӮЙ‘е”нҠQӮӘҗ¶Ӯ¶ҒAҗОҠ_ӮвҢҡ•ЁӮН“|ӮкҒA’јҢгӮЙҺR•цӮкӮЙҸPӮнӮкӮҪҒBҳa“cҸhӮЕӮНҒA”wҢгӮМҗ·•ҪҺR(Ӯ№ӮўӮЦӮўӮвӮЬ)ӮМҗј’[ӮӘ•цӮк—ҺӮҝҗмӮрӮ№Ӯ«Һ~ӮЯӮҪҒBҸг—¬‘ӨӮЙҗ¶Ӯ¶ӮҪҢОӮНҒAӮөӮОӮзӮӯӮөӮДҢҲүуҒA‘ч—¬ӮӘүә—¬’nҲжӮрҸPӮБӮҪҒBүЖҒXӮМ‘№ҸқӮӘҚ“Ӯ©ӮБӮҪҒB

Ғ@9ҢҺ3“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

Ғ@9ҢҺ12“ъҗM”ZӮЕ‘е’nҗkҒB”СҺRҸй‘е”jҒB–ҜүЖ‘ҪӮӯ“|үуҒB

ҒЎ1719(Ӣқ•Ы4)”N1ҢҺҠвҺиҺR•¬үОҒB–kҳ[ӮЦ—nҠв—¬ҸoҒB

ҒЎ1720(Ӣқ•Ы5)”N5ҢҺ1“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1721(Ӣқ•Ы6)”N5ҢҺ28“ъҗуҠФҺR•¬үОҒBҠЦ“ҢӮМҺТ16җlҒAҗОӮЙ“–ӮҪӮи15җlӮӘҺҖ–SҒB

ҒЎ1722(Ӣқ•Ы7)”N8ҢҺ14“ъ“ҢҠC“№ӮЕҠCҡӮҒB

ҒЎ1723(Ӣқ•Ы8)”N1ҢҺ1“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB7ҢҺ20“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

Ғ@11ҢҺ20“ъӢгҸBӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1725(Ӣқ•Ы10)”N7ҢҺ7“ъҚ]ҢЛҒEҗMҸBӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@9ҢҺ25“ъ’·ҚиӮЕ‘е’nҗkҒB’Ӣ–йӮЙ80—]үсӢNӮұӮйҒB

ҒЎ1726(Ӣқ•Ы11)”N2ҢҺ29“ъүz‘OҸҹҺRӮЕ’Г”g‘е•—ҒBҗl’{“MҺҖ‘Ҫҗ”ҒB

Ғ@3ҢҺ14“ъүz‘OӮЕ‘е’nҗkҒB470—]җlҺҖ–SҒB

Ғ@3ҢҺ19“ъүz‘O•ЩҢcғ–ҠxӮЕ’nҗkҒB‘еүНӮӘүҒҺ~ӮЯӮзӮкҚ^җ…ҒB

ҒЎ1728(Ӣқ•Ы13)”N10ҢҺ9“ъҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1729(Ӣқ•Ы14)”N7ҢҺ7“ъ”\“o–PҺҠҢSӮЕ‘е’nҗkҒB—Ц“ҮӮЕ300—]ҢЛ‘№үуҒB

Ғ@10ҢҺҗуҠФҺR•¬үОҒB

ҒЎ1730(Ӣқ•Ы15)”N1ҢҺ24“ъ‘О”nӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1731(Ӣқ•Ы16)”N9ҢҺ7“ъ•ҹ“ҮҢ§–k“Ң’[Ӯ©ӮзӢ{ҸйҒEҺRҢ`—јҢ§ӮЙӮ©ӮҜӢӯӮў’nҗkӮӘ”ӯҗ¶ҒBҢғӮөӮӯ—hӮкӮҪҢKҗЬ(ӮұӮЁӮи)ӮЕӮНҒAҗе‘дҒEҺRҢ`•ы–КӮЙҢьӮ©ӮӨ84ӮМӢҙӮӘ—ҺӮҝ300—]ӮМүЖү®ӮӘ“|үуӮөӮҪҒBҸ¬Ңҙү·җтӮӘ“yҚ»ӮЙ–„ӮБӮҪҒB

Ғ@12ҢҺ25“ъҠвҺиҺR•¬үОҒB—nҠв—¬ҸoҒB

ҒЎ1733(Ӣқ•Ы18)”N6ҢҺ20“ъҗуҠФҺRӮӘ‘啬үОҒB‘OҠ|ҺRҺcӮзӮёҠ„ӮкӮйҒB

Ғ@8ҢҺ11“ъҚL“ҮӮЕ‘е’nҗkҒBүңҢSӮЕ”нҠQ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1736(Ңі•¶1)”N3ҢҺҗе‘дӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1739(Ңі•¶4)”N7ҢҺ14“ъүЪҲОҸј‘OӮЕҺR•цӮкҒBҗk“®ӮН’ГҢyӮЙӢyӮФҒB

ҒЎ1740(Ңі•¶5)”N2ҢҺ1“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@5ҢҺ’№ҠCҺRӮӘ•¬үОҒB—°ү©–ҫвHӮМӢCӮӘҢk—¬ӮЙҚ¬“ьӮөҒA“c’nҚм•ЁӮӘ‘№ҺёҒB4ҒA5”NҠФүНҗ…ӮЙӢӣҢ©ӮёҒB

Ғ@ҒЎ7ҢҺ19“ъҸј‘OҠCҡӮҒBҗlүЖ‘Ҫҗ”—¬ҸoҒBҺҖҺТ‘ҪӮөҒB

ҒЎ1741(Ҡ°•Ы1)”N7ҢҺ19“ъүЪҲО“n“Ү‘е“ҮӮМҚ]—ЗҠxӮӘ‘Ғ’©”ҡ”ӯҒB‘е’Г”gӮӘ”ӯҗ¶ӮөҒAҸј‘O”Л—МӮИӮЗӮЕҺҖҺТ1467җlҲИҸгҒB791ҢЛӮӘ—¬ҸoӮөҒA152җЗӮӘ”j‘№Ӯ·ӮйҒB’Г”gӮНҚІ“nӮЙӮўӮҪӮиҒA“Ң–k’n•ыӮЕ8җlӮӘҺҖ–SӮө82ҢЛӮӘ—¬ҸoӮ·ӮйҒB

ҒЎ1742(Ҡ°•Ы2)”N3ҢҺ2“ъ8“ъӮЙӮ©ӮҜӮДҚч“Ү•¬үОҒB

ҒЎ1744(ү„Ӣқ1)”N8ҢҺҚ]ҢЛҺЕӮЕҠCҡӮҒBүЖү®‘Ҫҗ”“|үуҒBҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1746(ү„Ӣқ3)”N4ҢҺ24“ъҚ]ҢЛӮЕӢӯҗkҒBүЖү®‘Ҫҗ””j‘№ҒB

ҒЎ1747(ү„Ӣқ4)”N4ҢҺ24“ъӢһҺtӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1749(Ҡ°ү„2)”N4ҢҺ10“ъҚL“ҮӮЕ‘е’nҗkҒB

Ғ@Қч“Ү•¬үОҒB

Ғ@4ҢҺ25“ъүzҢгҚӮ“cӮЕ‘е’nҗkҒB1“ъ30—]үсҒBҸйүәӮЕ‘е”нҠQҒBҺҖҺТҗзӮЖӮа16300ӮЖӮаӮўӮӨҒB

ҒЎ1752(•у—п2)”N2ҢҺ25“ъүп’ГӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1753(•у—п3)”N1ҢҺ9“ъӢһҺtӮЕ’nҗkҗrӮҫӮөҒB—Ң’Ҷ’z’n”j‘№‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1754(•у—п4)”N6ҢҺ19“ъҗуҠФҺR•¬үОҒBүҢҒA’nӮЙ”ҮӮўҚм•ЁӮрҠQӮ·ӮйҒBҸHүЯӮ¬ӮЬӮЕ“xҒX•¬үОҒB

ҒЎ1755(•у—п5)”N4ҢҺ10“ъ’nҗkӮЙӮжӮи“ъҢхҺRүңү@ӮӘ•цүуҒB

ҒЎ1756(•у—п6)”N7ҢҺҠA“ъӢЯҚ]ҒE‘еҚвӮИӮЗӮЕ‘е’nҗkҒB8ҢҺ3“ъ‘еҚвӮЕ‘е’nҗkҒAүОҚРҒB

Ғ@Қч“Ү•¬үОҒB

ҒЎ1757(•у—п7)”N6ҢҺ26“ъҲАҢ|ӮЕҚ^җ…ӮЖҚӮ’ӘҒB27118ҢЛӮӘ”нҠQҒB

ҒЎ1762(•у—п12)”N7ҢҺ16“ъ”ҢгЛ‘еҺR”ҡ”ӯҒBҢғҗ…—NҸoӮөҒA100—]җlӮӘҺҖ–SҒB

Ғ@12ҢҺ16“ъ”ӘҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB”нҠQ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1763(•у—п13)”N1ҢҺ27“ъ”ӘҢЛӮЕӢӯҗkҒBүЖү®“y‘ ”j‘№‘Ҫҗ”ҒB

Ғ@7ҢҺ9“ъҲИҚ~1769”NӮЙӮ©ӮҜӮДҺO‘о“Ү•¬үО‘ұӮӯҒB

ҒЎ1764(–ҫҳa1)”NҒ@Ҳў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1766(–ҫҳa3)”N1ҢҺ18“ъ—ӨүңӮЕ’nҗkҒB

Ғ@ҒЎ1ҢҺ28“ъ—Өүң–k•”ӮЕ‘еҗбӮМӮИӮ©‘е’nҗkҒB—Ӯ“ъӮЬӮЕӮЙ17үсҒB’ГҢy”Л—М“аӮМҺҖҺТ1240—]җlҒB’Г”gӮЕ7500ҢЛ—¬ҸoҒA1335җlӮӘҺҖ–SӮЖӮаҢҫӮӨҒB

“СҚҸ җВҗXҢ§ҚO‘O•tӢЯӮ©Ӯз’ГҢy”ј“ҮҲк‘СӮрҠӘӮ«ҚһӮЮ’nҲжӮӘҢғӮөӮӯ—hӮкӮҪҒB“|үуӮөӮҪҗlүЖӮН5490—]ҒAҲіҺҖҺТӮНҗз—]җlҒAүОҺ–ӮЕҸДҺҖӮөӮҪӮаӮМӮН300—]җlҒAҺҖӮсӮҫ”nӮН440“ӘӮЖҒw’ГҢy”ЛҺjҒxӮЙӢLҳ^ӮӘӮ ӮйҒBҚO‘O”ЛӮМҒw••“аҺ–ҺА”йү‘ҒxӮЙӮНҒAҗбӮӘҗ[ӮўҠҰӮўҺһҠъӮҫӮӘҒAҚҹ“ъӮНҠҰӮіӮӘҳaӮзӮ¬ҸtӮЯӮўӮДӮўӮҪҒBҳZӮВҺһҒA–kҗјӮМ•ыҢьӮ©Ӯз–В“®ӮөҒA•SҗзӮМ—ӢӮМӮжӮӨӮЕҒA‘е’nӮӘ“®—hӮөҒAӮөӮОӮзӮӯҺ~ӮЬӮИӮ©ӮБӮҪҒBүцүдӮЕҺҖҸқӮөӮҪӮаӮМӮӘҡмӮөӮӯҒAүЖӮұӮЖӮЙ—cҸӯӮМҸ—“¶ӮҪӮҝӮМ”Я–ВӮвҚҶӢғӮ·ӮйҗәӮӘӮ©ӮЬӮСӮ·ӮөӮӯҒAҢ{Ңў”LӮМ—ЮӮЬӮЕӮӘ“ҢҗјӮЙӢмӮҜ‘–ӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮӨӮҝ’Чү®Ӯ©ӮзҸoүОҒAҺl•ыӮЙүОӮМҺиӮӘҸгӮӘӮБӮҪҒB’n–КӮӘҠ„ӮкӮДҚ»ӮӘүҹӮөӮ ӮӘӮБӮҪҒB’n–КӮМҠ„Ӯк–ЪӮЙҺqӢҹӮӘ–„ӮиҚһӮсӮҫӮұӮЖӮр•·ӮўӮҪҒBү«җП’б’nӮЕӮНҒAүtҸуү»Ң»ҸЫӮӘҢ°’ҳӮҫӮБӮҪҒB’ГҢy•Ҫ–мӮМ“ҢүҸӮЙүҲӮБӮД“м–kӮЙү„ӮСӮй’ГҢyҺR’nҗјүҸ’f‘w‘СӮ©Ӯзҗ¶Ӯ¶ӮҪүВ”\җ«ӮӘҚӮӮўҒB

Ғ@2ҢҺ8“ъҚO‘OӮЕ’nҗkҒBүЖү®”j‘№‘Ҫҗ”ҒBҗl”nҺҖҸқ‘Ҫҗ”ҒB

Ғ@3ҢҺ28“ъҒ@’ГҢy’nҗkҒFM6.9ӮМ’nҗkҒBҺҖҺТ–с1500җlҒB

ҒЎ1767(–ҫҳa4)”N7ҢҺ19“ъ”ц’ЈҒEҺOүНӮЕҚ^җ…ӮЖҺR’Г”gҒB

ҒЎ1768(–ҫҳa5)”N12ҢҺүЪҲОүFҗ{Ҡx•¬үОҒB

ҒЎ1769(–ҫҳa6)”N7ҢҺ28“ъ–LҢгӮЖ“ъҢьӮЕ‘е’nҗkҒB“ъҢьҚӮ“зҸйӮЖү„үӘҸйӮӘ”j‘№ҒB

ҒЎ1771(–ҫҳa8)”N3ҢҺ10“ъ—®Ӣ…Ҹ”“ҮӮЕ’nҗkҒB—hӮкӮЙ”дӮЧӢҗ‘еӮИ’Г”gӮӘ”ӘҸdҺRҸ”“ҮӮрҸPӮӨҒBҗОҠ_“ҮӮН“ҮӮМ4Ҡ„ӮӘҗфӮнӮкҒAӮЬӮҪҗ…”[“ҮӮН‘S–ЕҒBҺҖҺТ‘Қҗ”2548җlӮЖӮаҒBӮ»ӮМҢгҒAӢQүмүu•aӮӘ•p”ӯӮөҒA”ӘҸdҺR’n•ыӮМҗlҢыӮНҢғҢёҒAүс•ңӮЙ150”NҠФӮ©Ӯ©ӮйҒB”gҚӮӮНӢLҳ^ӮЙӮжӮкӮОҚЕҚӮ85.4mӮЙ’BӮ·ӮйҒBү«“кҢ§ӮМҗОҠ_“ҮӮр’ҶҗSӮЖӮ·Ӯй”ӘҸdҺRҸ”“ҮӮЙ‘е’Г”gӮӘүҹӮөҠсӮ№ҒAҺҖҺТҒE•s–ҫҺТӮӘҲк–ң“сҗзҗlӮЙ’BӮөӮҪҒB’nҗk“®ӮЙӮжӮй”нҠQӮНӮИӮӯҒA“Ң•ыү«ҠC’кӮЕ”ӯҗ¶ӮөӮҪӮl7ғNғүғXӮМ’Г”g’nҗkӮЖҚlӮҰӮзӮкӮйҒB

Ғ@5ҢҺ2“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB6ҢҺ2“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1773(ҲАүi2)”N6ҢҺҸүҸ{ҒAүzҢгҚӮ“cӮЕ’nҗkҒB

ҒЎ1777(ҲАүi6)”N7ҢҺ29“ъҺOҢҙҺR•¬үОҒBҗПҠD4ҒA5ҺЪҒB

Ғ@9ҢҺ10“ъҲА–[ҒE‘Ҡ–НҒEҲЙ“ӨӮЕҠCӮӘҲмӮкҒA–ҜүЖ”j‘№‘Ҫҗ”ҒB“MҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1778(ҲАүi7)”N1ҢҺ18“ъҺO”х’n•ыӮЕ’nҗkҒB—]җkҗ”Ҹ\үсҒB

Ғ@3ҢҺ17“ъҺOҢҙҺR•¬үОҒB

Ғ@ҒЎ6ҢҺ”мҢгӮЕ‘е’Г”gҒB‘D”•үЖү®‘Ҫҗ””j‘№ҒB

Ғ@10ҢҺҺOҢҙҺR‘啬үОҒB—nҠв—¬ҸoҒB

ҒЎ1779(ҲАүi8)”N2ҢҺҲў‘hҺRҢд’rӮӘ•¬үОҒBҚ~ҠDҒB

Ғ@9ҢҺ29“ъ‘еӢчӮЕ’nҗkҒBҚч“Ү•¬үОӮ·ӮйҒB

Ғ@10ҢҺ1“ъҚч“Ү‘е”ҡ”ӯҒB9ӮВӮМ“ҮӮӘҗ¶җ¬Ӯ·ӮйҒB‘еҚвӮЕӮаҚ~ҠDҒBҺF–Җ”Л“аӮЕҺҖҺТ150—]җlҒA‘S”јүу500ҢЛҒB2–ңҗОӮӘ”нҠQӮрҺуӮҜҒAӢҚ”n2000“ӘӮӘҺҖӮКҒB

Ғ@11ҢҺ10“ъӢӣҸА’n•ыӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1780(ҲАүi9)”N4ҢҺғEғӢғbғv“ҮӮЕ’nҗk’Г”gҒB

Ғ@6ҢҺ19“ъҸH“cӮЕ’nҗkҒB

Ғ@7ҢҺҗВғ–“Ү•¬үОҒB“Ү–Ҝ”р“пӮ·ӮйҒB

ҒЎ1781(“V–ҫ1)”N4ҢҺҗВғ–“Ү’rғm‘тӮжӮ蕬үОҒBҸЕҚ»Қk’nӮр–„–vӮ·ҒB

ҒЎ1782(“V–ҫ2)”N7ҢҺ14“ъҚ]ҢЛӮЕ—Ӯ“ъӮЙӮ©ӮҜӮД‘е’nҗkҒB”нҠQҗr‘еҒB

ҒЎ1783(“V–ҫ3)”N3ҢҺ9“ъҲЙ“ӨҗВғ–“Ү•¬үОҒB

Ғ@6ҢҺ8“ъ”ӘҸд“Ү•¬үОҒB

Ғ@7ҢҺ8“ъҗуҠФҺR‘е”ҡ”ӯҒB—nҠвӮЖүОҚУ—¬ӮЕҳ[ӮМҠҷҢҙ‘әӮӘүу–ЕӮөҒA“yҗО—¬ӮӘҗмӮрӮ№Ӯ«Һ~ӮЯӮДҢгӮЙҢҲүуҚ^җ…ҒB—ҳҚӘҗмҒEҚ]ҢЛҗмӮЙҠўвIӮвҺҖ‘МӮӘ—¬ӮкӮйҒBҚ~ҠDӮН10—]Қ‘ӮЙӢyӮСҒAӮЬӮҪ“DүJӮӘҚ~ӮйҒBҚ]ҢЛӮа‘е—КӮМҚ~ҠDҒBҗ¬‘wҢ—ӮЦӮМ•¬Ҹo•ЁӮЙӮжӮи–k”јӢ…‘S“yӮЕҲЩҸнӢCҸЫҒBӮұӮМүeӢҝӮЕ“V–ҫӮМ‘еӢQй[ӮӘҠg‘еӮ·ӮйҒB—nҠвӮНҢгӮЙҒuӢSүҹҸoӮөҒvӮЖҢДӮОӮкӮйҒB

ҒЎ1784(“V–ҫ4)”N1ҢҺ19“ъүЪҲО“n“ҮӢоғ–Ҡx•¬үОҒB

ҒЎ1785(“V–ҫ5)”N3ҢҺ10“ъҗВғ–“Ү•¬үОҒB“Ү–Ҝ327җlӮМ“а130Ғ`140җlӮӘҸДҺҖӮөҒA“ҮӮНҸЕ“yӮЖү»Ӯ·ҒBҺcӮиӮМ“Ү–ҜӮН”ӘҸд“ҮӮЦҲЪӮиҒAҲИҢг50”NҠФ–іҗl“ҮӮЖӮИӮйҒB

ҒЎ1786(“V–ҫ6)”N2ҢҺ21“ъ” ҚӘҺRӮЕ‘е’nҗkҒB“сҺqӮМҺR•цӮкҒAү·җт”jӮкӮДҗl’{ҺҖҸқҒBҗ”“ъ—]җkҒB

Ғ@11ҢҺ17“ъӢа‘тӮЕ60”N—ҲӮМҢғҗkҒB

ҒЎ1789(Ҡ°җӯ1)”N ҲЙ“Ө‘е“Ү•¬үОҒB

ҒЎ1790(Ҡ°җӯ2)”N6ҢҺ23“ъ—Ӯ“ъӮЙӮ©ӮҜӮДҸј–{ӮЕ’nҗkҒB”j‘№җ”ғJҸҠҒB

ҒЎ1791(Ҡ°җӯ3)”N8ҢҺ14“ъҚч“Ү•¬үОҒB

Ғ@ҒЎ8ҢҺ20“ъ”ц’ЈүҲҠЭӮЕҠCҡӮҒB

ҒЎ1792(Ҡ°җӯ4)”N1ҢҺ18“ъ“ҮҢҙү·җтҺR•¬үОҒBҲИҢ㕬үО‘ұӮӯҒB

Ғ@ҒЎ4ҢҺ1“ъү_җеӮЕ’nҗkҒB‘OҺRӮӘ•цүуӮө’Г”gӮЕ“ҮҢҙҲк‘СӮЖ‘ОҠЭӮМҢF–{ҒA“V‘җ”Л—МӮЙ‘е”нҠQҒBҺҖҺТ15433җlҒB

ү_җе•ҒҢ«ҠxӮӘ•sӢC–ЎӮИҠҲ“®ӮрҺnӮЯӮҪҒB‘O”N10ҢҺҚ Ӯ©Ӯз’nҗkӮӘ‘ұӮ«ҒA’ёӮӘ•цӮкҒA”NӮӘ–ҫӮҜӮҪҠ°җӯҺl”N(1792)җ[–йҒAҚҢү№ӮЖӢӨӮЙ•¬үҢӮӘ—§ӮҝҸёӮБӮҪҒB

2ҢҺӮЙӮИӮйӮЖҒA’Ҷ• Ӯ©ӮзҗФ’ғӮҜӮҪ—nҠвӮӘ—¬ӮкҸoӮөҒAүҠӮӘӢуӮрҸЕӮӘӮөӮҪҒB3ҢҺ1“ъ(ӢҢ—п)җ[–йӮЙ‘еӮ«ӮИ’nҗkӮЙӮжӮБӮД‘OҺRӮМҺО–КӮӘ•цӮкҒAҸй“аӮЕӮа’nҠ„ӮкӮӘҗ¶Ӯ¶ҒA—М–ҜӮҪӮҝӮМҠФӮЙ“®—hӮӘҚLӮӘӮиҒAӢЯ—ЧӮМҠe‘әӮЦ”р“пӮ·ӮйҺТӮӘ‘ҠҺҹӮўӮҫҒB5ҢҺ21“ъҢЯҢг6ҺһҚ (ӢҢ—п4ҢҺ1“ъ“СҚҸ)ӮНӮйӮ©ӮЙ‘еӮ«ӮИ’nҗk(Ӯl6.4’ц“x)ӮӘ“сүс‘ұӮ«ҒA‘еү№ӢҝӮЖӢӨӮЙ‘OҺRӮӘ‘еӮ«Ӯӯ•цӮк—ҺӮҝӮҪҒBҠCӮжӮи”gӮӘ‘ЕӮҝҠсӮ№ҒAҸйӮМүәӮМҗ”җзӮМ’¬ү®ҒAҗ_ҺРҒA•§ҠtӮӘӮРӮЖӮВӮаҺcӮзӮёҒAӮВӮ©ӮМҠФӮЙүҹӮө—¬ӮөҒAҗlӮНӮЭӮИ”gӮЙ“MӮкӮДҺҖӮ·ӮйҒB•WҚӮ700mӮЙӮЁӮжӮФ‘OҺRӮМ“м“Ң•”(“VӢзҺR)ӮЕҒA•қ1kmӮМ”НҲНӮӘ•цӮк—ҺӮҝҒA“yүтӮӘ“ҮҢҙҸйүә’¬ӮрҠӘӮ«ҚһӮЭӮИӮӘӮз—L–ҫҠCӮЙ—¬ӮкҚһӮсӮҫҒB“ҮҢҙҳpӮН’n’ҶӮЙ–„ӮиҒAҠC–КӮЙӮНӢгҸ\Ӣг(ӮВӮӯӮа)“ҮӮЖӮжӮОӮкӮй—¬ҺRӮӘ“_ҒXӮЖ“ӘӮрҸoӮөӮҪҒBҸйүәӮН–ЪӮр•ўӮӨӮОӮ©ӮиӮЕҒAҗlҒXӮНүЖү®Ӯв–ШҚЮӮЙӢІӮЬӮкҒAӮ ӮйӮўӮН“yӮЙ–„ӮБӮҪҒBүцүдҗlӮӘ‘ҪӮӯҺиӮМӮӨӮҝӮжӮӨӮаӮИӮӯӮвӮӘӮД‘§ӮрҲшӮ«ҺжӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB—L–ҫҠCӮЙ—¬ӮкҚһӮсӮҫ“yүтӮНҠCҗ…ӮрҲі”—ӮөҒA‘ОҠЭӮЙӮ ӮҪӮй”мҢг”ЛӮМҠCҠЭӮрҸPӮӨ‘е’Г”gӮЖӮИӮБӮҪҒBӢ]җөҺТҗ”ӮН4653җlӮЖӮ ӮйҒB“ҮҢҙ”ЛӮЕҲк–ң—]ҒA”мҢг”ЛӮЕҺlҗзҗ”•SӮМ–ҪӮр’DӮБӮҪ‘еҺSҺ–ӮНҒu“ҮҢҙ‘е•П”мҢг–АҳfҒvӮЖҢДӮОӮкӮҪҒBӮИӮЁҒA“с•S”NӮМҚОҢҺӮрҢoӮҪ1991”NӮЙ•ҒҢ«ҠxӮӘҠҲ“®ҒA“Ҝ”N6ҢҺ3“ъӮМ‘еӢK–НүОҚУ—¬ӮЙӮжӮиҒA•с“№ҠЦҢWҺТӮИӮЗ40—]–јӮӘӢ]җөӮЖӮИӮБӮҪҒB

Ғ@ҒЎ4ҢҺ24“ъүЪҲОҢгҺuӮЕ’nҗkҒB’Г”gӮӘӮ ӮйҒB

ҒЎ1793(Ҡ°җӯ5)”N2ҢҺ17“ъҒ@Ҡ°җӯӢ{ҸйҢ§ү«’nҗkҒFM8.2ӮМ’nҗkҒBҺҖҺТ12–јҒB

Ғ@2ҢҺ22“ъҠв–ШҺR•¬үОҒB

ҒЎ1797(Ҡ°җӯ9)”N Қч“Ү•¬үОҒB

ҒЎ1798(Ҡ°җӯ10)”N5ҢҺ25“ъүБүкӮЕ’nҗk‘Ҫ”ӯҒBҲіҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1799(Ҡ°җӯ11)”N2ҢҺ22“ъҚч“Ү•¬үОҒB

Ғ@5ҢҺ26“ъүБүкӮЕ‘е’nҗkҒBҸй“аҠOӮМҗО—ЫҒA•»ҒAҡФҒAүЖү®“|үу‘Ҫҗ”ҒB

Ӣа‘тҸйүәӮӘ’nҗkӮЙ’јҢӮӮіӮкӮҪҒBүБүк”ЛӮМ’¬•тҚsӮМ“ъӢLҒwҗӯ—ЧӢL(Ӯ№ӮўӮиӮсӮ«)ҒxӮЙӮжӮйӮЖҒA‘еҺRӮӘ•цӮкӮйӮжӮӨӮЙ–В“®ӮөҺч–ШӮН•јӮрҗUӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиҒAүЖӮНӮіӮЬӮҙӮЬӮИ•ыҢьӮЦҢXӮ«ҒAү®ҚӘӮЙҸdҗОӮЖӮөӮДӮЁӮўӮҪҒuү®ҚӘҗОҒvӮНҲкҺЪ(30cm)ӮЩӮЗ”тӮСҸгӮӘӮиҒA’n–КӮН‘е”gӮМӮжӮӨӮЙӮӨӮЛӮБӮҪҒBүҢ‘җӮрҺO•һӢzӮўҚһӮЮӮӯӮзӮўӮМ’ZӮўҺһҠФӮҫӮБӮҪҒB’zҺRӮМҗО“”вДӮНҳZҺЪӮЩӮЗ”тӮСҸгӮӘӮиҒA—ҺӮҝӮйӮЖӮ«ӮНҺl•ыӮЙ”тӮС’өӮЛӮҪҒBҸгүә“®ӮӘҢ°’ҳӮҫӮБӮҪҒBӮ»ӮМ‘ј‘ҪӮӯӮМӢLҳ^ӮӘӮ ӮиҒAҸд•vӮИӢа‘тҸйӮМҗОҠ_ӮН–xӮЦ•цӮк—ҺӮҝҒAҺcӮБӮҪҗОӮаӮНӮЭҸoӮөӮД–іҺcӮИҺpӮрӮіӮзӮөӮҪҒB’nҠҠӮиӮЙ”әӮӨ’nҠ„ӮкӮӘ‘ұӮ«ҒA–еӮ©ӮзүәӮЦ’КӮ¶ӮйҚв“№ӮНӢTҚb(Ӯ«ӮБӮұӮӨ)ӮМӮжӮӨӮЙҒAӮРӮСҠ„ӮкӮҪҒBӮұӮМ‘ј‘ҪӮӯӮМҸк“аӮЙӮ ӮБӮҪ’·ү®(үәӢү•җҺmӮМҸZӢҸ)ӮӘҺcӮзӮё“|ӮкӮҪҒBҸйүәӮЕӮНҗ”ҒXӮМү«җП‘wӮЙҢҡӮВүЖҒXӮӘ“|үуҒA‘ҪӮӯӮМ“y‘ ӮӘҗ…ҳHӮЙ—ҺүәӮөӮҪҒBӢа‘тҸйӮМӮ Ӯй‘д’nӮЕӮНҠR‘ӨӮМүЖҒXӮӘӢ]җөӮЖӮИӮиҒA‘ҪӮӯӮМүЖӮӘҠRүәӮЙ—ҺӮҝӮҪҒBҠRүәӮЕӮН•қҺOҺЪ—]ӮиӮМ’nҠ„ӮкӮ©Ӯ畬Ӯ«ҸгӮ°ӮҪҗ…ӮӘҲкҸд(–с3m)ӮаӮМҚӮӮіӮЙӢyӮсӮҫҒBҚxҠOӮЕӮН‘ҪӮӯӮМҸW—ҺӮӘҒA’nҠҠӮиӮвүtҸуү»Ң»ҸЫӮЙӮжӮй”нҠQӮрӮұӮӨӮЮӮБӮҪҒBҚ•’Г‘Dҗ_ҺРӮЕӮНҲкүЖӮӘ‘S–ЕӮөӮҪӮӘҒA—cӮўҺqӮр•шӮўӮД“ҰӮ°ҸoӮөӮҪҚИӮНӢгҺҖӮЙҲкҗ¶Ӯр“ҫӮҪҒBҗОҗмҢ§–„‘ •¶ү»ҚағZғ“ғ^Ғ[ӮӘ’ІҚёӮөӮҪӢаҗОӮМ•ҒҗіҚӮ”©(ӮУӮ¶ӮеӮӨӮҪӮ©ӮОӮҪӮҜ)ҒAҲвҗХӮЕӮНҚЕ‘е•қ30cmӮМҚ»–¬ӮӘ”ӯҢ©ӮіӮкӮҪӮЖӮўӮӨҒB“–ҺһӮМ’n–КӮ©ӮзӮМҗ[Ӯі–с1mӮЙ‘НҗПӮөӮДӮўӮҪҚ»вI‘wӮӘ—¬ӮкҸoӮөҒAҚ]ҢЛҺһ‘г’ҶҠъӮМ’n‘wӮрҲшӮ«—фӮ«ҒAҚ]ҢЛҺһ‘г––ҠъӮМ’n‘wӮЙ•ўӮнӮкӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҒBҒ@

Ғ@10ҢҺ1“ъҲЙ“Ө‘е“Ү•¬үОҒB—Ӯ“ъҚ]ҢЛӮЙҚ~ҠDҒB

ҒЎ1804(•¶ү»1)”N6ҢҺ4“ъҸoүHӮЕ‘е’nҗkҒB—°ү©ҸLӮМ“DӮӘҗҒӮ«ҸoӮ·ҒBҺR•цӮкӮЖ“°ҺЙ•цүу‘Ҫҗ”ҒBҗјӮМҸј“ҮӮЖҢДӮОӮкӮҪҢiҸҹ’nҸЫҠғҢОӮӘ—ІӢNӮө—ӨҸгӮЙҒBҺҖҺТ400җlҒAүЖү®8000ҢЛӮӘ“|үуӮ·ӮйҒBӮУӮЖ‘е’nӮӘ“сҺOҺЪҺқӮҝҸгӮӘӮБӮҪӮжӮӨӮЙҠҙӮ¶ӮҪҒB’nҗkӮ©ӮИҒHӮЖҺvӮӨҠФӮаӮИӮӯҢғӮөӮў—hӮкӮӘҸPӮБӮҪӮӘҒA‘OӮМ—hӮкӮжӮи•S”{Ӯр’ҙӮ·ҢғӮөӮіҒA‘OҢгӮр–YӮкҒAӮЬӮйӮЕ–ІӮМ’ҶӮЙӮўӮйӮжӮӨӮҫӮБӮҪҒB’¬’ҶӮМ‘ҪӮӯӮМҗlӮӘҗQ“ьӮБӮДӮўӮйҚ ӮЕҒA‘ҪӮӯӮМүЖӮӘ’ЧӮкӮҪҒBҠOӮЦ“ҰӮ°ӮжӮӨӮЖӮөӮДӮаҲк•аӮа“®ӮҜӮёҒAҺрӮЙҗҢӮБӮҪӮжӮӨӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮОӮЙӢҸӮйҺqӢҹӮвҗeӮрҸ•ӮҜӮйӮұӮЖӮаӮЕӮ«ӮёҒA‘ҪӮӯӮН’ЧӮкӮҪӮўҠGӮМүә•~Ӯ«ӮЙӮИӮиҒAүЖӮ©Ӯз“ҰӮ°ӮҪӮаӮМӮНӢHӮҫӮБӮҪҒB‘ҫ—zӮӘ“ҢӮМӢуӮр–ҫӮйӮӯӮ·ӮйӮұӮлҒAҗlҒXӮМ–ЪӮМ‘OӮЙҗMӮ¶ӮзӮкӮИӮўҸоҢiӮӘҚLӮӘӮБӮҪҒBҸЫҠғӮЙ•ӮӮ©ӮсӮҫ–іҗ”ӮМ“ҮҒXӮӘҲкӢCӮЙҺқӮҝҸгӮӘӮиҒAҲк–КӮМ“DҸАӮЖҒAӮ»ӮМ’ҶӮЙ“_ҚЭӮ·ӮйӢuӮЖү»ӮөӮДӮўӮҪҒB‘әҒXӮМҗV“cҠJ”ӯӮЙӮжӮй‘ўҗ¬’nӮЕӮНҚ»ӮӘҗҒӮ«ҸгӮӘӮБӮД’n–КӮр–„ӮЯӮҪҒBӮЬӮҪ”ј’ЧӮкӮЖӮИӮБӮҪҒBҗмӮр‘kӮБӮД’Г”gӮӘ“ьӮиҚһӮсӮЕҲк–Кҗ…җZӮөӮЖӮИӮБӮҪҒBҚL‘еӮИ“cӮсӮЪӮӘҸқӮЭҒA’n”ХӮӘ—фӮҜӮДҲ«ҸLӮр•ъӮВ“D“yӮӘ•¬Ӯ«ӮҫӮөӮҪҒBҢгҗўҒA“Ң–k‘еҠwӮМҢӨӢҶҺТӮНҒAӮұӮМ’nӮМ“м–k25kmҲИҸгӮМ”НҲНӮӘ—ІӢNҒAҸЫҠғ•tӢЯӮМҠCҠЭӮа1.8mҺқӮҝҸгӮӘӮБӮҪӮұӮЖӮрҸШ–ҫӮөӮҪҒBҠCҠЭӮЙүҲӮӨҠҲ’f‘wӮӘҠҲ“®ӮөҒAӮl7.1’цӮМ’nҗk(ҸЫҠғ’nҗk)ӮрҲшӮ«ӢNӮұӮөӮҪҒB

Ғ@7ҢҺ10“ъҒ@ҸЫҠғ’nҗkҒFM7.1ӮМ’nҗkҒBҺҖҺТ–с500җlҒB

ҒЎ1806(•¶ү»3)”N7ҢҺ17“ъҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1809(•¶ү»6)”N2ҢҺ21“ъ24“ъӮЙӮ©ӮҜӮДҸј–{ҺR’Ҷ–В“®ҒB“м–k500—]ҠФҒA“Ңҗј900—]ҠФӮМ’n—фӮ ӮиҒAүЖү®“c”ЁҢEӮЭ—ҺӮҝӮйҒB

ҒЎ1810(•¶ү»7)”N1ҢҺ1“ъҚІ“n‘е’nҗkҒBҳA“ъӮвӮЬӮёҒB

Ғ@8ҢҺ27“ъҸoүHӮЕ‘е’nҗkҒB’jҺӯҢS“а189ҢЛӮӘ“|үуӮөҒA61җlӮӘҺҖ–SӮ·ҒB

ҒЎ1811(•¶ү»8)”N1ҢҺ3“ъҲЙ“ӨҺR•¬үОҒB

ҒЎ1812(•¶ү»9)”N11ҢҺ4“ъҠЦ“ҢӮЕ‘е’nҗkҒBҗ_“ЮҗмҒ|’ц’J2үwӮЕ”нҠQҗr‘еҒBүЖү®‘Ҫҗ”“|үуҒB

ҒЎ1813(•¶ү»10)”NҺF–Җҗz–KҗЈ•¬үОҒB“Ү–Ҝ‘SҲх”р“пӮөҒA1883”NӮЬӮЕ–іҗl“ҮӮЖӮИӮйҒB

ҒЎ1814(•¶ү»11)”N11ҢҺ12“ъүzҢгӮЕ‘е’nҗkҒBүЖү®”jүу–іҗ”ҒBүОҚРӮ ӮиҒBҺҖҺТ3–ң—]ҒBӢҚ”n6000—]ҺҖ–SҒB

ҒЎ1815(•¶ү»12)”N1ҢҺ22“ъүБүкӮЕ‘е’nҗkҒBҸ¬ҸјҸй‘е”jҒB

Ғ@5ҢҺҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1816(•¶ү»13)”N11ҢҺ2“ъҲЙ“ӨҸјҚи’Г”gҒB–ҜүЖ•YҺё‘Ҫҗ”ҒAҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1819(•¶җӯ2)”N6ҢҺ12“ъҲЙҗЁҒE”ь”ZҒEӢЯҚ]ҒEүБүкҒEҺRҸйӮЕ‘е’nҗkҒB”Z”ц•Ҫ–мӮ©Ӯз”ъ”iҢОҺь•УӮрҠЬӮЯӮҪҚLӮў’nҲжӮӘ‘еӮ«Ӯӯ—hӮкӮҪҒB”нҠQӮӘ‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪӮМӮНҒA–Ш‘]җмҒE’·—ЗҗмҒE—K”гҗм(ӮўӮСӮӘӮн)ӮЙүҲӮӨ—Ц’Ҷ’nҲж(ӮнӮ¶ӮгӮӨӮҝӮўӮ«)ӮҫӮБӮҪҒBҒw•¶ү»”й•MҒxӮМӢLҸqӮЙӮжӮйӮЖҒAҢK–јӮЙӢЯӮўҚҒҺж‘ә(Ң»ҒEҢK–јҺs)ӮМ40Ң¬ӮЩӮЗӮМүЖӮӘӮ·ӮЧӮД”чҗoӮЖӮИӮБӮҪҒBҠCҺхҺӣӮЕӮНӮҝӮеӮӨӮЗ–@’kӮр•·ӮӯӮҪӮЯҗ”–ңӮМҗlҸoӮӘӮ ӮБӮҪӮӘҒAҺӣӮМҢҡ•ЁӮӘ•цӮкҒA75җlӮӘ‘ҰҺҖҒBүцүдҗlӮНҗ”ӮҰҗШӮкӮКӮЩӮЗӮЕӮ ӮБӮҪҒB“y‘ ӮвҢҡү®ӮМ”j‘№ӮНӮаӮҝӮлӮсҒA‘е’nӮЙӮН“D“yӮӘ•¬ҸoӮөӮҪҒBҲЙҗЁҳpүҲҠЭӮМҺl“ъҺsӮЕӮНҒA’Ҷ’¬ҒAүНҢҙ’¬ҒAҗј’¬ӮМ“y‘ ӮМҠўӮӘ—ҺӮҝҒA’n’ҶӮ©Ӯз“Dҗ…ӮӘҺOҒEҺlҺЪӮЩӮЗ•¬Ӯ«ҸгӮӘӮБӮҪҒB•FҚӘӮЕӮНҒA105Ң¬ӮМүЖӮӘӮ ӮиҒAӮ»ӮМӮӨӮҝ70—]Ң¬ӮӘ•цүуӮөӮҪҒB

ҒЎ1821(•¶җӯ4)”N3ҢҺ29“ъ‘ үӨҺRӮӘ•¬үОӮ·ӮйҒB

Ғ@11ҢҺ19“ъүңҸBӮЕ‘е’nҗkҒBүЖ600—]ҢЛ“|үуҒBҗl”nҺҖҸқ‘Ҫҗ”ҒB—ӮҢҺ12“ъӮЙӮНҺыӮЬӮйҒB

Ғ@12ҢҺ20“ъ–¶“ҮҺRӮӘ•¬үОӮ·ӮйҒB

ҒЎ1822(•¶җӯ5)”N1ҢҺ4“ъүңҸBӮЕ’nҗkҒBӢҺ“~ӮжӮиӮаҗrӮөҒBү[1ҢҺ16“ъ19“ъӮЙӮ©ӮҜӮДүңҸBӮЕ’nҗk150—]үсҒB

Ғ@ү[1ҢҺ19“ъ—LҺмҺRӮӘ•¬үОӮ·ӮйҒBүОҚУ—¬ӮЕҲё“cҸW—ҺӮӘ‘S–ЕӮөҒAҺҖҺТ50җl•үҸқ53җlҒB

Ғ@6ҢҺ12“ъӢE“аӮЕ’nҗkҒBҚ]җм”Ә”Ұ”нҠQҒB

ҒЎ1824(•¶җӯ7)”N1ҢҺ1“ъ“yҚІӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1826(•¶җӯ9)”NҸtӮЖҸHӮЙҚ]ҢЛӮЕ’nҗk•p”ӯҒB

Ғ@9ҢҺ2“ъҲў‘hҺR•¬үОҒB

ҒЎ1828(•¶җӯ11)”N11ҢҺ12“ъүzҢгӮЕ‘е’nҗkҒBҺOҸрҒEҢ©•tӮӘүу–ЕӮөҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮа1443җlӮӘҺҖ–S(3–ң—]ӮЖӮа)ҒB Ғ@

үzҢгӮМҸoү_ҚиҸoҗgӮМ—ЗҠ°ҳaҸ®ӮНҒAӮ»ӮМӮЖӮ«71ҚОӮҫӮБӮҪӮӘҒA“Л‘RӮМ’nҗkӮЙ‘ҳӢцӮөҒA”нҠQӮӘҚ“Ӯ©ӮБӮҪҺOҸрӮЬӮЕ‘«Ӯрү^ӮсӮҫҒBҢҫҢкӮЙҗвӮ·ӮйҺSҸуӮрҠбӮЙӮөҒAҒuӮ©ӮЙӮ©ӮӯӮЙӮЖӮЬӮзӮКӮаӮМӮН—ЬӮИӮиҗlӮМҢ©Ӯй–ЪӮаӮ¶ӮМӮФӮОӮ©ӮиӮЙҒvӮЖүrӮсӮҫҒBӮұӮМӮЖӮ«ӮЙҚмӮБӮҪҠҝҺҚӮЕӮНҒAӮұӮМ40”NҠФҒAҗl—ПӮМ“№ӮрҢyӮӯҢ©ӮДҒA‘ҫ•ҪӮр—ҠӮсӮЕҗlӮМҗSӮӘӮдӮйӮсӮҫӮұӮЖӮӘ“VҚРӮрҸөӮўӮҪҒAӮЖӮөӮДӮўӮйҒBҗбӮМҚ~ӮиҗПӮаӮй’ҶӮЕҒA“Л‘RҒA—ӢӮМӮжӮӨӮИ’nӢҝӮ«ӮЖӢӨӮЙ‘е’nӮӘҢғӮөӮӯ—hӮкӮҪҒBүЖ•АӮЭӮӘҸ«ҠыӮМғRғ}ӮМӮжӮӨӮЙӮИӮ¬“|ӮіӮкӮҪҒB—ЗҠ°Ӯа‘МҢұӮөӮҪҺOҸр’nҗkӮЕӮ ӮйҒBӮҝӮеӮӨӮЗ”NӮМҗЈӮр‘OӮЙӮөӮҪҒuҺsҒvӮМ“ъӮЙ“–ӮҪӮиҒAҺOҸрӮЕӮНҒA‘Ғ’©Ӯ©ӮзҺП•ЁӮрӮөӮДүОӮрҺgӮБӮДӮўӮҪҒBҺП”„Ӯи“XӮМҢЬғ–ҸҠӮрӮНӮ¶ӮЯҒAҸ\ҺOғ–ҸҠӮ©Ӯз”RӮҰҚLӮӘӮБӮҪүҠӮНҒA’¬‘S‘МӮрҲкӢCӮЙ•ўӮБӮҪҒB•§ҠtӮИӮЗӮаҺcӮзӮёҸБҺёӮөҒA”—Ӯи—ҲӮй–ТүОӮНҺO—ўҺl•ыӮЙҚLӮӘӮБӮҪҒB–ҜүЖӮв‘ ӮИӮЗ–с500Ң¬ӮӘ‘S’ЧҒA1062Ң¬ӮӘҸБҺёҒA205–јӮӘ–ҪӮр—ҺӮЖӮөӮҪҒBҺь•УӮМҒuүҚҺsҒvӮЕӮа‘S’Ч269Ң¬ҒAҺҖҺТ221җlҒAҒuҢ©•t(ӮЭӮВӮҜ)ҒvӮЕӮН‘S’Ч545Ң¬ҒAҺҖҺТ127җlҒA—^”В(ӮжӮўӮҪҒEҢ»ҒE’·үӘҺs)ӮЕӮН‘S’Ч263Ң¬ҒAҺҖҺТ34җlҒA’·үӘӮЕ’Чү®ҺOҗзҗ”•SҒAҺҖҺТ442җlҒAӮЖӮўӮӨ‘еҚРүРӮЖӮИӮБӮҪҒBҠҲ’f‘wӮ©Ӯз”ӯҗ¶ӮөӮҪ“а—Ө’nҗkӮҫӮБӮҪӮӘҒAҠҲ“®ӮөӮҪ’f‘wӮН“Б’иӮіӮкӮДӮўӮИӮўҒBҗM”ZҗмӮЙүҲӮӨү«җП’б’nӮЕӮНҒAҚLӮӯүtҸуү»Ң»ҸЫӮӘӢNӮ«ҒA”ЁӮЙҗ¶Ӯ¶ӮҪҺOҺlҺЪҒAҲкҸдӮМҠ„Ӯк–ЪӮ©ӮзҚ•Қ»Қ¬Ӯ¶ӮиӮМҗ…ӮӘ•¬ҸoҒA”ЁӮНҗ…–КӮЖӮИӮБӮҪҒBҗM”Zҗм—¬ҲжӮрӮНӮ¶ӮЯҒAӮұӮМ’nҲжӮЕӮН•ҪҲАҺһ‘гӮ©ӮзүtҸуү»Ң»ҸЫӮМӢLҳ^ӮвҒAҲвҗХӮӘ‘ҪӮўӮЖӮўӮӨҒB

ҒЎ1830(“V•Ы1)”N7ҢҺ2“ъӢһӮЖҺRҸйӮЕ’nҗkҒB“|үу‘Ҫҗ”ҒAӢһӮЕҺҖҺТ280җlҒB8ҢҺ20“ъӮЬӮЕ’Ӣ–й—]җk‘ұӮӯҒBӢһ“s–kҗј•”ӮЕҒA’ҶӢK–Н(Ӯl6.5)’ц“xӮМ’nҗkӮӘ”ӯҗ¶ӮөӮҪҒBҗОҠ_ҒA•»ҒA’z’nӮИӮЗӮӘ‘ҪӮӯ“|ӮкҒAӢһ“sӮМҺҖҺТӮН–с280җlӮҫӮБӮҪҒBӮұӮМ”NӮН•sҚмӮӘ‘ұӮ«ҒAҒu“V•ЫӮМ‘еӢQй[ҒvӮЕ‘ҪӮӯӮМҗlӮӘүмҺҖӮөӮҪҒB

Ғ@ҒЎ7ҢҺ2“ъҲў‘hҺR•цүуӮөҒAҗlүЖ“c”Ёүу–ЕӮ·ҒB’Г”gӮ ӮиҒB

ҒЎ1831(“V•Ы2)”N2ҢҺ1“ъӢһ‘еҚвӢTҺRӮЕ’nҗkҒB8“ъҒA16“ъӮЙӮа’nҗkҒB5ҢҺ8“ъӢE“аӮЕ’nҗkҒB16“ъӮЙӮа’nҗkӮ ӮиҒB

Ғ@7ҢҺҗуҠФҺR•¬үОҒB’ёҸгӮӘ•цүуҒB”M“’ӮӘ•¬ҸoӮөҒA3ҒA40—ўӮрҗZӮөҒA—¬ҸoүЖү®ҒAҺҖҸқҺТ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1832(“V•Ы3)”N11ҢҺ22“ъҚ]ҢЛӮЕ‘е’nҗkҒB

ҒЎ1833(“V•Ы4)”N10ҢҺ26“ъҸoүHҒEүzҢгҒEҚІ“nӮЕ‘е’nҗkҒBҸҜ“а’n•ыӮЕ”нҠQҗr‘еҒBҺҖҺТ–с100җlҒB

ҒЎ1834(“V•Ы5)”N1ҢҺ1“ъҗјүЪҲОҗОҺлӮЕ’nҗkҒB81ҢЛ‘S”јүуҒB–kҠC“№ӮМҗОҺл•Ҫ–мӮӘҢғӮөӮӯ—hӮкӮҪҒBҒw“V•ЫҺGӢLҒxӮЙӮжӮйӮЖҒAҒuҗјүЪҲО’nӮМ“ағCғVғJғҠӮЖҗ\Ӯ·ӮЖӮұӮлҒA“–җіҢҺҚс“ъ(1“ъӮМӮұӮЖ)–ӨӮМҚҸүЯӮ¬ӮжӮи’nҗkӢӯҒA2ҢҺ22“ъ(ӢҢ—п)Ғv–ҳҒA“ъҒX’nҗkӮЙӮДҒA’nҠ„Ӯк“DҒA•¬Ӯ«ҸoҒA(’Ҷ—Ә)”j‘№ҒBӮЖӮМ•сҚҗӮӘӮ ӮиҒAүЪҲОҗlӮМүЖӮрҠЬӮЮ‘ҪӮӯӮМҢҡү®ӮӘ‘№үуӮөӮҪҒB

Ғ@4ҢҺ8“ъ•xҺmҺR‘еҚrҒAӢЯҚ‘җk“®Ӯ·ҒB

ҒЎ1835(“V•Ы6)”N6ҢҺ26“ъҗе‘дӮЕ‘е’nҗkҒB’Г”gӮ ӮиҒB—¬ҸoүЖү®ҒAҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

Ғ@9ҢҺ21“ъ—YҺR•¬үОҒB

ҒЎ1843(“V•Ы14)”N3ҢҺ26“ъ–ҫӮҜҳZӮВҚ –kҠC“№“м“Ң•”ӮМҠCҠЭӮЦ‘е’Г”gӮӘүҹӮөҠсӮ№ӮҪҒBҒwҸј‘OүЖӢLҒxӮЙӮНҒuҚ‘ҢгҒAҚӘҺәҒAҢъҠЭҒEӢъҳH’n•ыӮӘ‘еӮўӮЙ—hӮкҒAҠCҗ…ӮӘ—ӨӮЙҲмӮкҒA“MҺҖӮ·ӮйӮаӮМҺlҳZҗlҒBүЖӮрүуӮіӮй75ҢЛҒB‘DӮр”jӮй61дzҒB”ФҸҠӮвүЪҲОҗlӮМүЖӮН’Г”gӮЙӮжӮБӮДҲкҢ¬ҺcӮзӮё—¬ӮкӢҺӮБӮҪҒAӮЖҒAӢӯӮў—hӮкӮЖ’Г”gӮӘӢLҳ^ӮіӮкӮДӮўӮйҒBҸ\Ҹҹү«ӮМғvғҢҒ[ғgӢ«ҠEӮ©Ӯз”ӯҗ¶ӮөӮҪӢҗ‘е’nҗkҒBӮ»ӮМҢгӮЙӢЯ‘гӮМ’ІҚёӮЙӮжӮиҒA17җўӢIӮЙӮаҸ\Ҹҹү«Ӯ©ӮзҚӘҺәү«ӮЙӮўӮҪӮйғvғҢҒ[ғgӢ«ҠEӮЕ‘еӮ«ӮИ’nҗkӮӘ”ӯҗ¶ҒAҚЕ‘е”gҚӮ10mӮр’ҙӮҰӮй’Г”gӮӘүҹӮөҠсӮ№ӮҪӮұӮЖӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒB

Ғ@4ҢҺ25“ъҒ@Ҹ\Ҹҹү«’nҗkҒFM8.0ӮМ’nҗkҒB

ҒЎ1844(ҚOү»1)”N2ҢҺ2“ъүzҢгҚЎ’¬ӮЕҠCҡӮҒB

ҒЎ1846(ҚOү»3)”N3ҢҺ24“ъҗMҸBӮЕ’nҗkҒBүЖү®“|үуүОҚР‘Ҫҗ”ҒB”СҺRӮЕҺҖҺТ‘Ҫҗ”ҒB

ҒЎ1847(ҚOү»4)”N3ҢҺ24“ъ‘PҢхҺӣ‘е’nҗkҒBҺQ”qҺТӮИӮЗӮрҠЬӮЯҺҖҺТ16000җlҒAүЖү®“|үу34000ҢЛҒBҺR•цӮкӮЕҚТҗмҒA“yҗKҗмҒAҗһүФҗмүҒҺ~ӮЯӮзӮкӮйҒB Ғ@