|

■藤原行成 |

(972-1028)

一条天皇、藤原道長に信任され蔵人頭として活躍。清少納言の枕草子にもしばしば登場する。

能書家として知られ三蹟の一人。華やかで骨太の小野道風、流麗奔放な藤原佐理、藤原行成が両者の長所を生かし、かつ均整のとれた温和な書風として完成させ、上代様と言う。

書道世尊寺流の祖。

|

|

|

■文献が伝える行成像

藤原行成は、小野道風、藤原佐里と並ぶ三蹟の1人で、能書家として有名です。また、源俊賢、藤原公任、藤原斉信と並んで四納言と呼ばれ、藤原氏の摂関政治を支えた有能な官僚でもありました。つまり政治面と文化面の両方で平安王朝を代表する典型的な平安貴族として、「源氏物語」や「栄華物語」が描く華やかな王朝絵巻の中に生きた1人なのです。

藤原実方が、ある時殿中で行成の冠を取って庭に投げ捨てました。このとき行成は少しも騒がず、主殿司(後宮に仕える下級女官)を呼んで冠を拾わせ(自分で拾わないところが如何にも平安貴族ですね)それを冠ってからおもむろに「これはいったいどう言う事ですか。このような狼藉を受ける覚えはありませんが、まずそのわけをうかがいましょうか」と言ったので、流石に恥ずかしくなった実方は逃げてしまいました。この一部始終を物陰から御覧になっていた一条天皇は、「行成は良い男だな。これほど温厚寛仁なこころの持ち主とは思わなかった」と仰って、行成を蔵人頭に抜擢することにしました。一方実方の方は、「歌枕を見て参れ」と陸奥守に任ぜられ、みちのくに飛ばされてしまいました。

「撰集抄」が伝える2人のいさかいの原因は以下の通りです、殿上人が打ち揃って東山に花見に行った時、俄雨が降ってきました。皆が雨宿りをしようと立ち騒ぐ中、実方は桜の木の下で雨にぬれながら「桜がり雨は降りきぬ 同じくは濡るともはなの陰に隠れん」と詠みました。人々はこれを風流なことだと褒めそやしましたが、行成だけは「歌は面白いが、実方はばかだな」と言いました。風流を気取る前に雨宿りをすればいいのにということでしょう。これを伝え聞いた実方が行成を恨んだというのも大人気ない話ですが、行成の方も、折角粋がっている実方にわざわざ水を掛けなくても、という気もします。結局左遷された実方は、再び都に帰ることが出来ずに終わったのですから。

「権記」(権大納言行成卿記=行成の日記)にも、寛弘3年(1006)行成三十五歳の時、蔵人式部丞定佐に顔を殴られて怪我をしたと書かれています。原因は記されていませんが、何か気に触る事をしたか言ったかしたのでしょう。

後一条天皇の御時、踏歌の節会(新年の祝言を歌舞する宮中の行事)で、三位中将師房を差し置いて、斉信が警蹕(ケイヒツ=天子のお出ましの時皆を鎮めるためシーと言う)をしてしまい、行成はそれを扇に書きとめました。これを息子の行経が宮中へ参内するときに持ち出し、お陰で斉信の失礼が皆に知れ渡りました。行成は日記に書くためのメモ書きだと弁解したのですが、斉信は行成を深く恨んだということです。「古事談」は、「行成と斉信は仲が悪かったので、知らぬ顔をして皆に知らせたのか」と皮肉な見方をしています。

「大鏡」は、行成の事を「この大納言殿は万事にそつがない方だが、和歌は少し劣っておられたようだ」と評しています。これは、殿中で皆が和歌について議論を戦わせていた時、行成だけが何も言わないので、或る人が「難波津に咲くやこの花冬籠り」と言う歌はどうですかと聞いたところ「よく知らない」と答えたため、人々に笑われたという話に拠っています。

しかしこの歌は古今集仮名序に「かなの手本に書く歌である」と載っており、今日の「いろは歌」程にも有名な歌だったのですから、かなの名手行成が知らなかったはずはありません。話の輪に入ろうとしない行成をなんとか誘い込もうとして、冗談半分で話を振ったのでしょう。尋ねた人に底意があったとも思われないので、行成の方も真面目に答えようとしないで「下の句は今日九重に匂いぬるかなだ」とか「それにつけても金の欲しさよだ」とか、適当にこたえて笑いを取っておけば丸く納まったのでしょうが、馬鹿にされたと感じたのか、木で鼻をくくったような回答をして、座を白けさせてしまったものとみえます。

「枕草子」の中で清少納言は「若い女房達は、行成の事を「あの方は大変付き合い難い。他の方たちのように読経をしたり歌を詠んだりなどもせず、世の中はさも興ざめだと言った顔をして、人にものを話しかけたりもしない」とひたすら悪く言って憎らしがっている」と伝えています。しかし清少納言自身は「あの方は、目立ってわざわざ風流を押し立てる事はしないで、ただありのままのご気性なのだが、他の人達は表面ばかり見ている。しかし私はもっと奥深いお心の様子を見知っている」と弁護しています。

これらのエピソードから推察するに、行成は他人に迎合したりしない至極生真面目な人で、あまり社交的な性格ではなく、仲間内で冗談を言いあったり、女性に気軽に声を掛けるといった事の不得意な人だったと見えます。しかし狷介で他人と和合しないと言うのではなく、割と人見知りをするたちで、人と打ち解けるのに時間がかかったため、あまり付き合いの深くない人には、付き合い難いという印象を与えてしまったものと思われます。その証拠に、一条天皇、藤原道長、源俊賢、中宮彰子といった行成を良く知る人達からは厚く信頼され、またその信頼によく答えております。

清少納言も行成のファンの一人で、行成との交流を「枕草子」に嬉々として綴っています。

「行成からといって主殿司が絵のようなものを白い色紙に包んで、綺麗に咲いた梅の花を添えて持ってきた。開けてみると餅餤二つに添え文があり、「私めが、自身で参上しようと思ったのですが、昼間は顔がみっともないのでやめました」と大変美しい筆跡で書かれてあった。中宮様に御覧に入れると「素敵に書かれていますね。面白い」とお褒めになって、手紙を取り上げてしまわれた」

「頭の弁(行成)は中宮様の所に参上なさって夜更けまで話し込まれ、「明日は物忌みなので殿上に詰めなければならないから」と帰っていかれた。翌朝、「後朝の朝は大変心残りがします。夜通し昔話を申し上げて夜を明かそうとしたのですが、鶏の声にせきたてられて果たせませんでした」と大層清らかな筆跡で事細かに書いて寄越された。ご返事に「真夜中に鳴く鶏とは、猛嘗君の鶏でしょうか」と申し上げた所、折り返し「いえ、これは逢坂の関の鶏です」とあるので、「夜を籠めて鳥の空音ははかるとも 世に大阪の関は許さじ・・・逢坂の関には利口な関守が居りますから」と申し上げた。するとさらに折り返し「逢坂は人越え易き関なれば 鳥も鳴かぬに開けて待つとか」とご返事があった。」

清少納言の描く行成は、寡黙でも非社交的でもなく、女性へもきめ細かい心遣いをする、ウイットとユーモアに溢れた魅力的な紳士です。思うに清少納言もどちらかというと社交的な人ではありませんでしたから、似たもの同志きっと、うまがあったのでしょう。

人見知りが激しくて、なかなか他人と打ち解けず、本当の自分を理解してもらうのに時間がかかる人は、誤解を受けやすく損な性格ではありますが、人々の心の底からの信頼をかち得て、大きな仕事をするのは、往々にしてこのような人達だと言うのも事実のようです。

■略歴

藤原行成は、天禄3年(972)に生まれました。父は義孝、母は中納言源保光の娘、祖父は摂政太政大臣を務めた藤原伊尹(コレマサ又はコレタダ)で、行成が生まれた年に没しています。父義孝も行成が3歳の時にわずか21歳の若さで亡くなりました。

伊尹は、藤原一門の中でも最も力のある九条流の当主で、父の義孝と道長とは従兄弟にあたりますから、家柄からすれば申し分ありません。伊尹や義孝がもう少し長生きしていたなら、行成の将来は薔薇色だったのでしょうが、保護者が早世してしまったので、思うように出世できませんでした。

律令制度には蔭位制という親の七光りを公認したような制度があって、祖父伊尹の養子になっていた行成は、永観2年(984)13歳で従五位下、正暦4年(993)22歳の時従四位下になっており、位階のほうは順調に上がったのですが、任官は不遇で、一時は出家を考えたほどでした。

宮中で蹴鞠が行われた時の事、鞠が外に落ちて「親が大臣や大将でないものが鞠を拾え」と公任が言ったので、これに該当する行成は「短命こそ口惜しい。父が生きていたならきっと大臣になっていたのに」と悔しがりました。

長徳元年(995)行成24歳の時、蔵人頭の源俊賢が参議に任ぜられ、後任として行成を推挙しました。このとき一条天皇は、「地下の者(昇殿を許されていない者)でいいだろうか」と疑問を呈されたのですが、俊賢は「地下であってもその職に堪える優れた人材を充てるべきです」と主張し、おかげで行成は蔵人頭に抜擢されました。そこで行成は俊賢への恩を多として、後日俊賢より官位が上になってからも、俊賢の上座には座らなかったということです。

蔵人頭は、宮中にあって諸行事を取り仕切る天皇の秘書官長のような役目で、宮廷の財務もあずかる要職です。参議に欠員がでると、蔵人頭が任ぜられる決まりでしたから、これで上級貴族への道も開かれたことになります。

長徳2年(996)には、やはり俊賢の後任として、権左中弁に任じられました。弁官は太政官の行政事務の中核で、蔵人頭に相応しい官職です。それで枕草子などでは行成の事を「頭の弁」と呼んでいます。

頭の弁の行成は、一条天皇にも道長にも良く仕えました。道長は長徳2年に官制の最高位にあたる左大臣に昇進しています。(その上の太政大臣は常置の官ではありません)

ここで一つ問題が起きました。当時一条天皇の中宮定子は、身内の不祥事に関連して髪を下ろしましたが、天皇の定子への愛情は深く、仏門に入った定子を再度召しだされました。一方天皇の外戚となる野心をもっていた道長は、長徳5年(999)娘の彰子を12歳で入内させ、定子を中宮から皇后にまわして、彰子を中宮に据えることを画策しました。道長は天皇の定子に対する思いが深いのを良く知っているので、定子の代わりに彰子を中宮にとは流石に言い出しかねて、このような妥協案を考え付いたのです。しかし、女御や更衣は何人いてもいいのですが、中宮と皇后は同格で、一帝二后というのは制度上無理があります。一方、一条天皇の方も、一度仏門に入った定子を中宮にしている弱みがあり、道長の横紙破りを無碍に断るわけにも行きません。困った天皇の諮問を受けた行成は、「定子は正妃ですが、出家されているので神事を司る事が出来ません。我国は神国ですから、もう一人正妃を立て、祭祀を掌ることにしては如何ですか。道長には許諾の趣だけ伝えて、期日を示さなければいいでしょう」と答申しました。この解決案は天皇にも道長にも満足のいくものでした。特に道長は「貴方が天皇の側近になって以来、折にふれて自分のためにはかってくれた」と感謝し「貴方の一身は勿論私が引受けるし、貴方の子供も面倒を見るよう私の子供にも言い聞かせておこう」とまで言っています。

長徳4年(998)行成は従四位上に叙され右大弁に昇進しています。一条帝から「貴下は官について以来、その勤めぶりは賞賛すべきものがあるので、後輩の励みとするために、臨時に叙するものである」との特別のお言葉がありました。社長からこんな事を言われて、臨時ボーナスをもらったりしたら、さぞかし嬉しいでしょうね。

長保3年(1001)行成30歳の時、参議に任ぜられました。この時も天皇から「蔵人頭を辞めた後でも見聞きした事を聞かせて欲しい」とのお言葉を賜り、侍従を兼務します。天皇の行成への信頼の深さがうかがい知れます。

翌長保4年、14年間連れ添った妻に先立たれました。権記に「実資と懐忠と時光と有国は弔問に来なかった」と書いています。行成自身極めて義理堅かっただけに、他人の欠礼にも敏感だったと見えます。彼の真蹟の一つとされる「消息」も、権大納言昇進を祝いに来ない友人を非難する手紙です。

またこの年、祖父の伊尹から引き継いだ平安京北郊の桃園第の邸を、世尊寺というお寺に改装し、寝殿を本堂として大日如来を安置しました。行成の書道の流派を世尊寺流というのはこのためです。行成の後継者は代々入木の道で朝廷に仕え、行経・伊房・定実・定信・伊行・伊経・行能と続いて、行能に至って家号を「世尊寺」と改め、世尊寺流が成立しました。

寛弘2年(1005)行成は弁官の最高位の左弁官となり、寛弘4年には従二位を授けられました。当時の宮廷貴族にとって、官位が上がることは即社会的地位が向上することですから、行成のこのような昇進はまことに御同慶の至りなのですが、皮肉なことに官位が上がるにつれて、かつて天皇の信頼を一身に集め、道長さえも一目置く存在たった、颯爽たる青年官僚の面影は薄れ、道長の幕下の一員となって道長に迎合し、その地位を守る保身の姿勢が目立つようになります。実資は日記「小右記」の中で「近頃、恪勤(カクゴン=摂関家の侍)上達部(カンダチメ=上級貴族)と呼ばれているのが7・8人いて、朝晩左府(道長)のために奉仕している」と皮肉っていますが、その中に行成もはいっていました。

寛弘6年(1009)に権中納言に昇進しました。長和六年(寛仁元年)道長は左大臣と摂政を辞し、長子の頼道が26歳の若さで内大臣・摂政となりますが、行成はその側近に迎えられます。

寛仁3年(1019)には大宰権師(大宰府の次官)を兼務します。大宰府は政争に敗れた菅原道真が左遷された僻地ではありますが、宋との貿易を主管する部署なので実入りは多く、赴任を希望する人も多かったのです。行成も志願して聞き入れられたものですが、娘の病気を理由にぐずぐずしてなかなか現地へ赴任せず、一年後の寛仁4年(1020)に権大納言に昇進し、結局現地へは行かずじまいで太宰権師を辞めてしまいました。この間の赴任手当ては丸儲けだったのでしょうか。

万寿4年(1027)12月、56歳で没しました。道長も同年に没しています。世人は行成の死を非常に惜しんだと伝えられています。

■藤原行成と摂関政治

藤原時代を特徴付ける摂関政治とは、摂政や関白が天皇の後見人として政治を執り仕切る政治形態のことですが、最終の決定権はあくまで天皇にあり、その点で後の幕府政治などとは決定的に異なります。天皇がまだ幼いうちならともかく、成人すれば独自の意見を持つようになりますから、そう思い通りには動いてくれません。そこで権力を維持するためには天皇の外戚になることが不可欠になるわけです。

長保2年(1000)道長は首尾よく娘の彰子を一条帝の中宮に据えることに成功しますが、このとき道長はまだ内覧の左大臣で、摂政・関白にはなっていません。内覧というのは、天皇に上奏する文書を事前に検閲できる権利で、気に入らない提案などは握りつぶせばいいですから、それなりに権力は振るえますが、やりたい放題というわけにはいきません。それに一条帝と道長の間は、行成の蔵人頭としての調整努力や、道長の姉で一条帝の生母にあたる詮子の仲介などもあって、比較的うまくいっていました。 その一条帝が寛弘8年(1011)に崩御し三条帝が即位されると、事態が悪化します。

三条帝の女御だった道長の娘妍子は、帝の即位と同時に中宮になりましたが、二人の間にはまだ子供がありませんでした。一方帝と大納言藤原済時の娘せい(女編に成)子との間には敦明親王はじめ六人の子供がありました。そこで帝は一条帝に倣って、せい子を皇后にたて、一帝二后を再現することにしました。当然これを快く思わない道長は、せい子立后の日に合わせて妍子の宮中参内を決め、立后の儀式の妨害をはかります。左大臣の道長は勿論ですが、右大臣と内大臣も道長を憚って、立后の儀を欠席してしまいます。その他の公卿達も殆ど道長の邸に赴き、立后の儀式に出席したのは僅か四人。また立后に必要な宣命も内覧である道長が何度も書き直しを命じてなかなか発行してくれません。これに対して道長邸から妍子に従って宮中に参内した公卿の数は十二人。殿上人も大勢お供に加わり、帝と道長の勝負の第一回戦は、道長の完勝に終わりました。その後も何とか道長に一泡吹かせようと努力される帝とこれを押さえ込もうとする道長の間に確執は続きます。

長和4年(1015)、ついに道長は帝に退位を迫りました。三条帝も眼病を患い失明に近い状態になっていたので、これ以上帝位にあるのは無理と判断され、第一皇子敦明親王を東宮に立てることを条件に、翌年位を彰子が生んだ九歳の幼帝、後一条天皇に譲位し、道長はその外祖父として摂政の位に就きました。因みに敦明親王は三条上皇が崩御されたあと東宮を辞退し、彰子の生んだ敦良親王(後の後朱雀天皇)に譲ってしまいます。

これに気をよくした道長は、親王に小一条院という称号を与え、年給は東宮の時と同じとし、更に娘の寛子を娶わせるなど、優遇します。これで親王は経済的にも恵まれ、精神的にも安定し、その上若い寛子と大きな屋敷を道長から贈られたのですから、道長に反抗して東宮にしがみついているよりはずっとよかったと思ったに違いありませんが、気の毒なのは妃の延子で、全く寄り付かなくなった夫を思って毎日悶々とし、一年半後に心労のため死んでしまいました。

寛仁元年(1017)道長は太政大臣になり、位人臣を極めますが、僅か二ヶ月で辞し、摂政を息子の頼道に譲ります。道長にとって重要なのは形ではなく実質的な権力で、摂政や太政大臣よりも天皇の外戚に成る方がより有効だったのです。最後の仕上げとして、翌年娘の威子を後一条帝の後宮に送り込みました。威子は彰子の妹で、当時20歳、後一条帝は11歳で威子の甥に当たり、今日からすればかなり不自然ですが、当時はあまり気にしなかったのでしょう。同年威子は中宮になります。これで道長は一条、三条、後一条と三代の天皇の后を自分の娘で固め、天皇も東宮も外孫で占めたことになります。「此の世をば我が世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思へば」という有名な歌を詠んだのはこの時で、まさに実感であったのでしょう。

このように当時の宮廷内の権力争いは、行政手腕や行政上の実績を競うのではなく、専ら天皇と皇后をめぐる陣取り合戦であったのです。考えてみるとあまり居心地のよさそうな所ではないですね。

天皇や東宮ですら、道長の意向には逆らえない状況になっていたことを考えれば、行成が保身のために恪勤上達部に甘んじて、朝晩道長のために奉仕するようになったとしてもあまり非難出来ないかもしれません。

道長の子教通の乳母の夫に大中臣輔親という人が居て、美作国の受領(名目上の代官)をしていました。或る年不作を理由に米の納付の減額を申請しましたが、当時右大弁だった行成は、先例からみて不適当と判断し、不採用としました。しかし後でこの決定に道長が憤慨していると告げられ、納得できないまま道長邸に赴き、陳謝して正規の審査を行わずに申請を通してしまいました。会議の席上では直接反対意見を述べず、蔭で不快感を表明するというのも、巧妙なテクニックの一つです。 .正式に発言すれば責任が生じますが、この場合不公平だとの非難が上がっても、それは行成が勝手にやったことで、道長のあずかり知らぬ所であるわけです。

現在のビジネスの世界なら、上役に「何故そうしたのか」と聞かれて「前からこうしていましたから」と答えたら、それだけで無能のレッテルを貼られてしまいますが、当時の政治は多分に儀礼的なもので、規定や先例を現実にどう当てはめるかが最重要課題でした。行成の学識の基礎も伊尹から引き継いだ九条流の有職故実にあり、これを武器に宮廷で重きを置かれていたのです。

或る時不堪佃田(フカンデンデン=耕作不能が認められた田)の取り決めについての会議があったとき、実資が行成に人数が集まらないので延期しようかと相談したところ、メモを見て書き写すだけだから、別に集まらなくても支障はないと答えています。政治が儀礼化、マニュアル化していることがわかります。

寛仁3年(1019)中国北東部に住んでいた女真族が壱岐対馬や北九州に侵攻して、多数の住民を殺害・拉致するという事件が起こりました。朝廷は追討の勅符を下しましたが、これを待つまでも無く、当時太宰権師だった藤原隆家が、管内の武士達を指揮して奮戦し、何とか撃退に成功しました。「刀伊の入寇」と呼ばれている事件です。

公卿定の席で勲功者への論功行賞が審議されたとき、行成は、功を立てたのは勅符が届く以前だったから賞を行うべきではないとの意見を出し、公任もこれに賛成しました。しかし実資と斉信は、賞の約束が無くても賞された前例が有ることを上げ、賞を行わなければ今後勇戦する者がなくなるだろうと反論しました。結局実資や斉信の意見が通って賞は行われたのですが、このような議論をする事自体、形式主義の典型を見る思いがします。

隆家の後任として太宰権師に任命されたのは、他ならぬ行成自身でありました。もし行成の在任中に再度女真族が攻め寄せてきたとしたらどうしたでありましょうか。まさか住民が虐殺され女子供が拉致されるのを見ながら「間もなく勅符が届くだろうから、もう暫く待とう」とは言いますまいが、当時の宮廷貴族達の政治感覚と地方の現実とには大きなずれがあったことを、身を持って感じ取った事と思います。

■行成と書

小野道風は王羲之を学んで和様の書体を創始しましたが、行成は王羲之と道風の書法を根幹に和様体を完成させました。その書体は「権跡」と呼ばれ、世尊寺流の開祖として、我国の書道に最も大きな影響を与えました。「尊卑文脈」では「本朝入木相承之大祖」と言われています。

行成が生まれた時道風は既になく、藤原佐理が第一の手書きとして尊重されていましたが、行成は個性的な佐理の書よりも道風に私淑していました。「権記」の長保5年11月25日の条に「此ノ夜夢ニ小野道風ニ逢フ。書法ヲ授カル可ク言ヒ、雑事ヲ談ズ」とあります。

行成の書は、優雅・端正で調和美があり、当時の貴族達の好みによく合いました。当時第一の能書家として、三条・後三条朝の大嘗会の悠紀主其屏風の色紙形、内裏の殿舎・門などの額字を始め上表文、法会の願文、除目の大間書、政務に伴う式次第など、公人生活に密着した華々しい活動を行いました。 また私的にも、禎子内親王の御裳着の料の屏風の色紙形、中宮彰子出家の際の調度の屏風の色紙形なども書きました。

法成寺の扁額を書いたとき、「法」の字の「サンズイ」と旁の「去」とを少し離して書きました。道長がその理由を尋ねると、法成寺は加茂川に近く水の恐れがあるので、「水」を「去」るためにそう書いたと答えたと「明月記」にあります。

宮中で扇合せがあったとき、多くの人々は扇に珠玉を置き金銀で飾り立てて自慢し合っていましたが、行成は黒く塗った細身の骨に黄色の紙を貼り、楽府の文言を真草打ち混ぜて散らし書きに書いて提出しました。帝はこれを御覧になって「これこそ最も優れたものだ」と仰って、御文机に置かれました。

寛弘2年(1005)9月、行成は道長に借りていた「往生要集」を書写し、原本を返却に行きました。しかし道長は、原本は受け取らず、行成が書写した方を取り上げました。

行成の書蹟は広く人々に愛好されたため、行成筆と伝えられる書蹟は多く残っていますが、現存している真筆は「白楽天詩巻」「白氏文集切」「後嵯峨院本白詩巻」「本能寺切」「陣定定文草案」「詩稿」「消息」の七点です。いずれも漢字で、かなの真筆と認められるものはありません。

「粘葉本和漢朗詠集」「近衛朗詠」「伊予切」「法輪寺切」「蓬莱切」などはいずれも伝行成筆ですが、一時代後の筆になるものであろうと言われています。

春名好重氏は、行成のかなの書風は「高野切第一種」のようであったろうと推定しています。(木耳社「本朝能書伝」) その理由は「白楽天詩巻」の漢字は「大字和漢朗詠集切」の漢字と一致し、「大字和漢朗詠集切」のかなは「高野切第一種」の書風と一致するからで、従って行成のかなは、漢字同様に、落着いてゆっくり入念に字形を整え、運筆に緩急・抑揚の変化をつけ、墨色に濃淡の変化があっただろうと結論付けています。

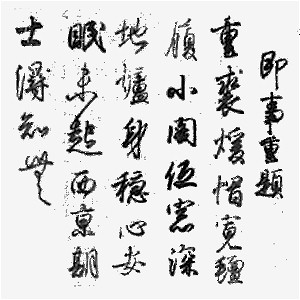

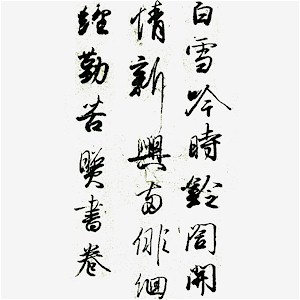

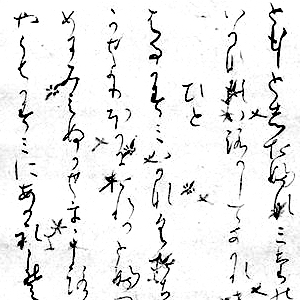

■「白楽天詩巻」(東京国立博物館蔵)

もと伏見天皇御物で、行成の書蹟中最も優れたものとされています。白楽天の八首の詩を書写したもので、行成五世の孫定信が道風の「屏風土台」と一緒に物売りから買い、行成の真筆であると認めています。末尾に「点画失スル所、来者笑フ可カラズ」とありますが、点画は調和があって偏癖がありません。用筆は道風の「屏風土台」に似ていますが、運筆の緩急・抑揚に一層の変化があります。「屏風土台」が比較的短鋒の筆でゆったりと書いているのに比べ、長鋒で抑揚を利かせ、細かく神経を使いながら書いている・・・そんな感じです。

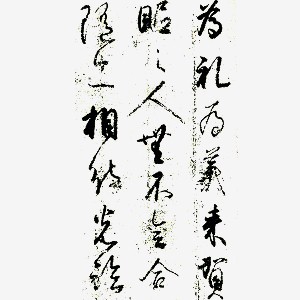

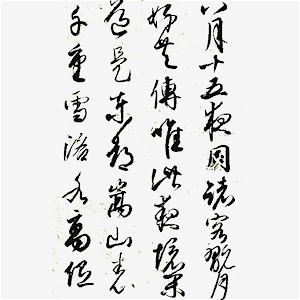

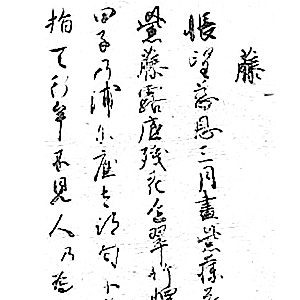

■「白氏文集切」

白氏文集巻六十三の詩三首を書写した断簡で、元は巻子本でした。白楽天詩巻と並んで行成の筆跡のうちでも最も優れたものとされています。白楽天詩巻に比べて文字が小さく、点画は筆力が強く筆勢が鋭くて、厳しく引き締まっているといわれています。白楽天詩巻と似た筆致ですが、一目見てそれとわかる違いは、「白楽天詩巻」ではどこで墨を継いだのか判然としないのに対して、「白氏文集切」は墨継ぎの場所がはっきりとわかることです。その分、よりリラックスして楽しんで書いているような気がするのですが、如何なものでしょう。

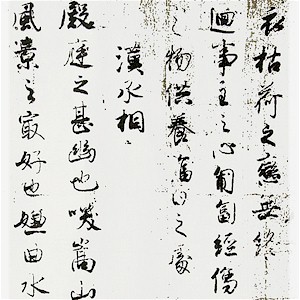

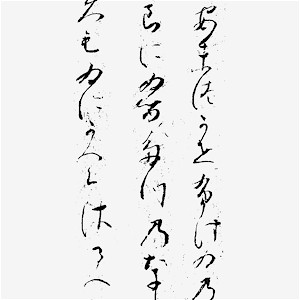

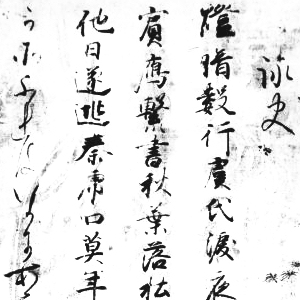

■「本能寺切」

小野篁、菅原道真、紀長谷雄など当時高名の詩人の秀句を抄出して書写したものの残巻です。手本用に書かれた書蹟で53行あり、前半24行は楷書・行書で、字形はやや小さく、端正に書かれていますが、後半の29行は行書・草書で、字形が大振りになり、筆写速度も速く自由に筆が動いています。京都本能寺に伝えられている所からこう呼ばれています。

■「陣定定文草案」

巻子本一巻で、草案ではありますが運筆は沈着、字形は端正であり、少しも崩れた所がありません。そこで陣の座で書いた原本を後で書写しなおしたものと考えられています。

記録文書ですから他の文書より細字で、1行18〜19字ぐらいを精密に書写していますが、実に隅々まで神経の行き届いた文字列です。

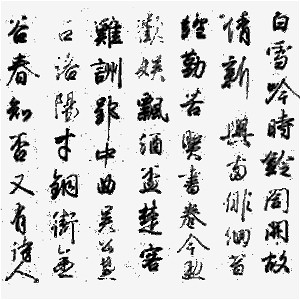

■「詩稿」

長保5年(1003)から万寿3年(1026)にかけての詩稿です。料紙十張に七言律詩16首、五言100字の詩1首及び秀句16連を書写してあります。書風が「白楽天詩巻」や「消息」と少し異なるので、別人の手になるとの説や、数人の筆者がいたとの説もありますが、書写年代に幅があり同一人でも書風に変化は生じるので、第10張を除いて全て行成の真筆とする説が一般的です。「白楽天詩巻」「白氏文集切」などに比べて、無造作に気楽に書いた卒意の書です。

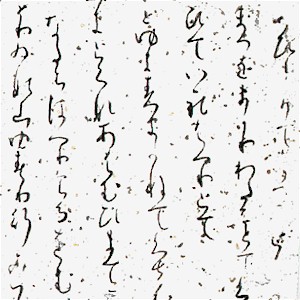

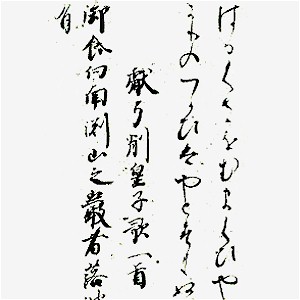

■「消息」

末尾を欠いているので、日付・差出所・充先はわかりませんが、行成が権大納言に昇進したのに親眤にしていた人から挨拶がなかった非礼を責める手紙です。

「来賀有数 況ヤ親眤ノ人 会合シテ其ノ忻悦ヲ共ニセザル無シ。随ッテ亦光臨ヲ相待ツコト日有リ。然レドモ音無シ。旬月ヲ空シク送ル。芳情其ノ由緒有ルヲ知ラズ。」

消息文であるにも拘らず落ち着いて穏やかでやさしく明るい感じで、行成の書の特色をよく示しています。そのため手本として書かれたのではないかとも言われていますが、それにしては文面がそぐわない感じがします。

|

|

■藤原公任 |

(966-1041)

平安時代中期の公卿・歌人。関白太政大臣藤原頼忠の長男。小倉百人一首では大納言公任。漢詩・和歌・管弦の三舟の才を謳われた。「和漢朗詠集」「三十六人撰」の撰者。三十六歌仙形式の創案者。

祖父・実頼、父・頼忠ともに関白・太政大臣を務め、母(醍醐天皇の孫)・妻(村上天皇の孫)ともに二世の女王。また、いとこに具平親王、右大臣藤原実資、書家藤原佐理がおり、政治的にも芸術的にも名門の出である。関白の子として天元3年2月15日に内裏にて円融天皇自らの加冠により元服して異例の正五位下が授けられる(『日本紀略』・『扶桑略記』、ただし後者には同3年条に誤って入れられている)など、将来が期待されていた。

政治的には、当時藤原北家の嫡流は皇室の外戚の座を失った小野宮流から九条流に移っていたことから、官位は正二位権大納言に止まったが、九条流の藤原道長の意を進んで迎え、優れた学才により一条天皇の治世を支え、藤原斉信、源俊賢、藤原行成とともに「一条朝の四納言」と称された。

道長が対抗意識を燃やしたという逸話もあるが、実際には寛和2年6月10日の内裏歌合で若手貴族の代表として道長・斉信ともに選ばれるなど、青年時代から共に行動することが多かった。また、実際に四納言の中で唯一、道長が政権の座に就く以前に参議に昇進している(正暦3年(992年)8月)。

和歌の他、漢詩、管弦にもすぐれた才能を見せ、道長に対して自らの才能を誇示した「三舟の才」の逸話は、小野宮流の嫡男として芸術面での意地を見せたともいえる。また、道長には迎合していたものの、自らの門地に対する誇りは高く、四納言の一人斉信に位階を越された際は半年間出仕を止めた上に、当時文人として有名であった大江匡衡に作らせた辞表を提出したこともあった。

家集『大納言公任集』、私撰集『金玉和歌集』、歌論書『新撰髄脳』『和歌九品』などがあり、『和漢朗詠集』や三十六歌仙の元となった『三十六人撰』は公任の撰による。勅撰歌人として『拾遺和歌集』(15首)以下の勅撰和歌集に88首が入首している。また引退後著したと見られる有職故実書『北山抄』は摂関政治期における朝廷の儀式・年中行事の詳細が分かる貴重な史料である。

■三舟の才 / 『大鏡』に見える。三船の才ともいう。道長が大堰川に漢詩の舟、管絃の舟、和歌の舟を出し、それぞれの分野の名人を乗せた際、乗る舟を尋ねられた公任は和歌の舟を選び、「小倉山嵐の風の寒ければもみぢの錦きぬ人ぞなき」と詠んで賞賛された。ところが公任は、漢詩の舟を選んでおけば、もっと名声が上がったはずだと悔やみ、道長に舟を選べと言われたときに、すべての分野で認められているとうぬぼれてしまったと述懐した。

■着鈦勘文 / この時代、強盗・窃盗・私鋳銭の3つの罪については検非違使が裁判を行うことになっていたが、長徳2年(996年)11月に検非違使の最高責任者であった検非違使庁別当である公任の別当宣によって、初めて着鈦勘文(判決文)に徒(懲役)年数が書かれることになった。それまでは、被害額の総額に応じて徒の年数は定められていたものの、その年数が罪人に示されることは無く、罪人は釈放されて初めて自分がどんな刑罰を受けたのかを知ったという。公任はその矛盾を指摘してこれを改めさせた。この時、左衛門志であった明法家(法律家)の惟宗允亮は、公任の意向に沿って素晴らしい着鈦勘文を書き上げ、法律家としての名声を高めたという。

■『源氏物語』の話題 / 寛弘5年(1008年)11月1日、土御門殿で催された敦成親王(後一条天皇)の誕生祝いの宴で、酔った公任が紫式部に対して「この辺りに若紫は居られませんか」と声をかけた、という。式部は(光源氏似の人も居ないのに、どうして紫の上が居るものかしら)と思い、その言を聞き流した、と『紫式部日記』に見える。なお、この逸話の条が、本文以外で『源氏物語』に触れられた記録の初見とされる。

■代表歌 / 小倉百人一首(55番)

滝の音はたえて久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞こえけれ |

|

■源兼行 |

(1024-1074) |

|

■藤原伊房 |

(1030-1096)

ふじわらのこれふさ、長元3年(1030年)-永長元年9月16日(1096年10月4日))は、平安時代中期から後期にかけての公家。世尊寺流の能書家。祖父は権大納言藤原行成。父は参議藤原行経。

1031年(長元4年)従五位下に叙せられ、以後少納言・蔵人・木工頭・権左中弁などを歴任し、1069年(延久元年)6月に蔵人頭、12月に左中弁に任じられた。1072年(延久4年)に右大弁・参議となり、この時の官位は正四位上であった。1080年(承暦4年)権中納言に任じられ、1082年(永保2年)正二位に叙された。1094年(寛治8年)5月25日、遼と私貿易を行ったことをとがめられ、従二位に降格の上、停職を命じられたが、死去の直前に復位が許された。

大江匡房・藤原為房とともに「前の三房」と呼ばれている。 |

|

|

|

|

|