| ���O�M�@ | |

|

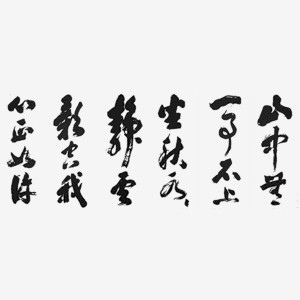

���ƁA�܂��͉�ƂŎO�l�̂����ꂽ���́B ��������\���Ɓ@����V�c�E�k�퐨(�͂�Ȃ�)�E��C(�O�@��t) ���������\�M�@�����s���E�����s�\�E�����s��(�䂫����) �ߐ����i�N�Ԃ̔\���Ɓ@�߉q���̋߉q�M��(�̂Ԃ���)�A���x���̖{������x�A��{���̏��ԓ����� ���@�@�̔\���Ɓ@�B���E�؈��E����A���@�̎O�M �����̔\���Ɓ@�s�͕Ĉ��E�і��C��(�ʂ��Ȃ�������)�E���H��(�܂���傤��) �@ |

|

| �����E�O�M�O���E�\���͕M���(����)���E���{�l�̐S�Ə��E�Í������W�Ɍ���O�M�E���_�Ə����E�l�ԋ�C�ƌ|�p�E�E�E | |

| �@ | |

| �� | �ޗ� | ���� | ���q�E��k�� | �����E���y���R | �]�ˁE�ߑ� | ���� | |||||||

| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900- |

|

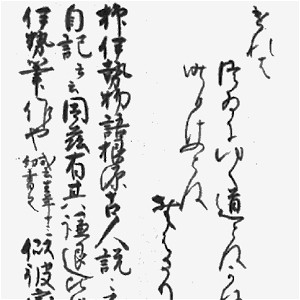

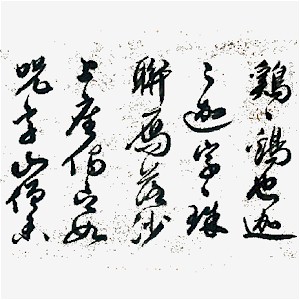

������V�c�i786-842�j |

|

���k�퐨( -842) |

|

����C�i774-835�j |

|

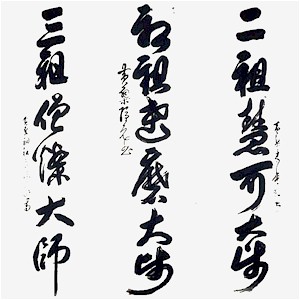

�������s���i972-1028�j |

|

���߉q�M��(1565-1614) |

|

���{������x(1558-1637) |

|

�����ԓ�����(1582-1639) |

|

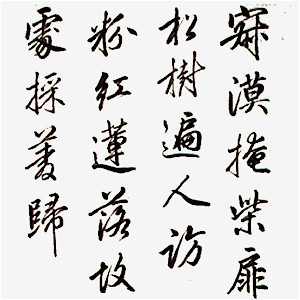

���B�����g(1592-1673) |

|

������@��(1616-1671) |

|

���؈���瑫(1611-1684) �@ ���� �B�� �؈� |

|

�����H��(1777-1843) |

|

���s�͕Ĉ�(1779-1858) |

|

���і��É�(1778-1863) |

| �@ |

| ������ | |

|

�����͖ѕM�Ɩn�ɂ���Ċ����≼���������������Ƃ����A�P�ɕ����������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���_���W�������A�S�̓��ʂ����̂ɂ���ĕ\�����悤�Ƃ�����{�̓`���I�Ȍ|�p�̈ꕪ��ł���B�Ñ�̓��{�ɂ͂��܂��܂ȕ�����������������炳�ꂽ���A�g���h�����̈�ł���A����ޗǎ���ɂ����Č��@�g�⌭���g�ɂ���ē`����ꂽ�B ���t�����̏� �����̒����ł͒[���Ȟ����̂ŏ����ꂽ�u���`��(��������)�v�̏��@������Ȃ���ŁA�䂪�����܂��ŏ��ɂ��̏��@���w�B�����ŗ��w���Ƃ��ē��Ŋw��C�������A�����̂��u��^��(����)�v�̐V�������@�ł���B��^���̏����͊����\�ɏo������_�Ȃ��̂ł���A��C�́u���M���v�Ȃǂɂ��̏��@�������ꂽ�B ���a�l�� �����g�̔h�������~���ꂽ���납��䂪���Ǝ��̕��������W���A����5�N(905)�́u�Í��a�̏W�v�ɑ�\�����g�a�l�̏��h��g���������h�����W�E�蒅�����B�����ꂽ�������̕�������䂪���Ǝ������ւ̓]���ł���B���̌�A�a�l���͉䂪���̏��̖{���Ƃ��đ����̗��h���`�����Ȃ���p������Ă��������A���q�����玺�����ɑT�m�̌𗬂ɂ���Ē����̑v�E������̏��@���������A���_�I�ȉ��s�������������g�n�Ձh�Ƃ������������̏��@�����܂ꂽ�B�g�n�Ձh�͓��R�E�]�ˊ���ʂ��đm���⊿�w�҂�Ɏp����ē��l�Ƃ�����������A�a�l�Ɠ��l�݂͌��ɉe�����������ƂȂ��䂪���̏��̓�咪���ƂȂ����B�a�l�͕M�����Q�����č\���A��Ŏ��ʂ��悤�ɉ^�M���邱�Ƃ��玚�`���ۂ݂������ď_�炩�ł���A����̓��l�͕M�𗧂ċC���ɍ\���A������ɓ˂��h���悤�ȉ^�M�������A���҂͑ΏƓI�ł���B�����̏����E���u�����v�Ɓu�����v�ɕ�����đ��݂���̂��g�a�l�h�g���l�h�̎v�l����ӂɂ���������ł͂Ȃ����A�Ƃ�����B �������ܑ̌� �����A�s���A�����A⽏��A�ꏑ�̌�̏��̂������ܑ̌̂Ƃ����B ⽏� / �I���O13���I����̍b����������A�`�̎n�c�邪���肵����⽂ƌĂ�鏑�̂܂ł̂��ׂĂ̕������������A�����͏c�ɒ����Ȑ��I�ŁA���E�Ώ̂̎��������B���݂ł͈�ӂɗp�����镶���Ƃ��Ēm����B �ꏑ / �I���O3���I����ɐ��ݏo����A����ɂ͌��p���̂ƂȂ�A2���I������̌㊿����Ɋ������ꂽ�B�؍ނ�g�ނ悤�Ȋ����ŕ������\������A���`�͂��G���B����̎��M���͂ˏグ��̂������ŁA�g�߂ȂƂ���ł͎����ɗp�����Ă���B ���� / �I���O2���I�����⽏���ꏑ�̑����̂Ƃ��Đ��܂ꂽ�Ƃ����A�_�悪�ȗ����ꂽ�葱���������ꂽ�肷�鏑�́B�s���ɋ߂����̂��画�ǂ�����ȂقǕ����ꂽ���̂܂ő��l�ł���B �s�� / �ꏑ�̑����̂Ƃ��đ����ƑO�サ�Ĕ��������ƍl������B�_�悪�A���I�ɏ�����A����ł��L���g���鏑�́B���������ēǂ݂₷�����p���̂ł���B ���� / �����E�O������ɐ��܂꓂�̏����Ɋ������ꂽ�Ƃ���邪�A�_����ȗ����邱�ƂȂ�����������ď����ꂽ�ތ��ȏ��̂ŁA�����̊����̃��f���ł�����B ���O�M�E�O�� ���������̎O�l�̔\�M�ƁA�u���M��(�ӂ����傤)�v�̋�C�A�u�������(�������傤�������傤)�v�̍���V�c�A�u�ɓs���e���蕶(���ƂȂ�����̂��������)�v�̋k�퐨�̂��Ƃ��g�O�M�h�Ƃ����A���������������̎O�l�̒B�M�ƁA�u�q�ؑ�t拍�����(�����傤���������������傭����)�v�����������쓹���A�u������(��炭���傤)�v�̓��������A�u��������(�͂���������)�v�̓����s�����g�O�ցh�Ə̂���B �@ |

|

| ���O�M�E�O�� | |

|

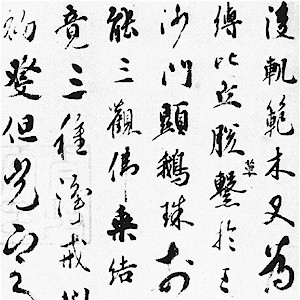

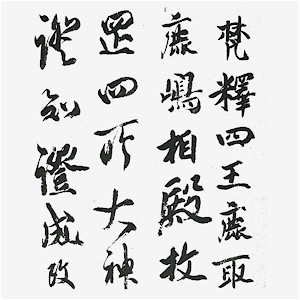

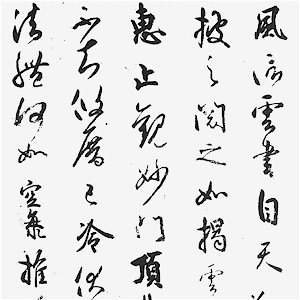

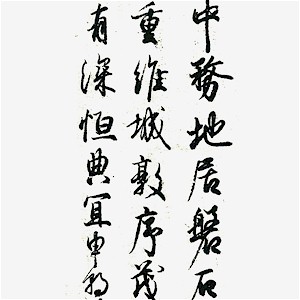

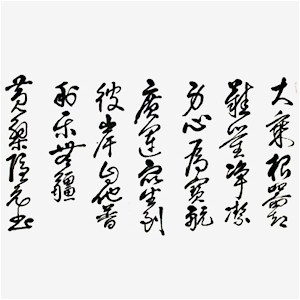

�O�M�E�O�ւƂ́A��������̑�\�I�Ȕ\�M�ƁA�܂菑���ɗD�ꂽ�l�X���㐢�ɑ��d���ČĂ��t�ł��B �O�M��9���I���Ɋ�����C(��������)�E����V�c(�����Ă�̂�)�E�k�퐨(�����Ȃ̂͂�Ȃ�)��3�l���w���A�܂��O�ւ�10���I���Ɋ������쓹��(���݂̂̂������A�ʏ̂́u�Ƃ��ӂ��v)�E��������(�ӂ����̂����܂��A�ʏ̂́u����v)�E�����s��(�ӂ����̂䂫�Ȃ�A�ʏ̂́u���������v)��3�l���w���܂��B�ނ�͌��o�������ƂƂ��ČÂ����瑸������A�]�ˎ���ɂ͎O�M�E�O�ւƂ����Ăі����蒅����悤�ɂȂ�܂����B ���O�M�Ɠ����̗��� �O�m9(818)�N�A����V�c�͑����(�����{)�̖卆�𓂕��ɉ��߂�ƂƂ��ɁA�����������ʂ̗z����(�悤�߂�����)�E�Ҍ���(�����������)�E��F��(�����ق�����)�̊z�������A��ʂ̔�����(�тӂ�����)�E�鐝��(����������)�E�c�Ö�(����������)�̊z����C�ɁA�܂��k�ʂ̈��Ö�(������)�E���g��(���������)�E�B�q��(����������)�̊z�͋k�퐨�ɏ������܂����B����3�l���O�M�ł��B �������㒆���A9���I���܂ł̓��{�̏��@�́A���W�̐l�ŏ����Ə̂��ꂽ��㺔V(���������A303-61?)���͂��߂Ƃ��钆���̏��ƂɂȂ�������̂ł����B�����◥�߂��������Ƃɂ�������Ă���悤�ɁA�����̓��{�������̐��x�╶���̐ێ�ɂƂ߂Ă������Ƃ��l����A���R�Ƃ����܂��B�O�M�̏����������ɋK�͂����߁A���̋����e�����Ă��܂����B ���������̈���A�ނ�͓����ɂȂ炢�Ȃ�����A���ꂼ��Ǝ��̏��@���J�A�₪�Č�Ɋm������a�l(��悤)�ւ̋��n���Ƃ����������ʂ������ƂɂȂ�܂��B ����C�@�ܕM�a��(���Ђ����傤) ��C(774-835)�͌�ɍO�@��t(�����ڂ�������)�ƍ�����A�^���@�̊J�c�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�����c��(�������̂�����)�̎q�Ƃ��Ď]��(���ʂ��̂��ɁA���쌧)���x�S�����Y(�т傤�Ԃ�����)�ɐ��܂�A�㋞���ĕ���ɓ���܂����B����23(804)�N�ɂ͌����g�ɂ��������������A�哯��(806)�N�ɋA�����Đ^���@���J�n���܂����B ��C�͗D�ꂽ�@���Ƃł����������łȂ��������ɂ��G�ŁA���ł͕����̂ق����@��M�̐��@�Ȃǂ��w�т܂����B���̒B�M�Ԃ�́A�㐢�ɂ��܂��܂ȓ`���ݏo���Ă��܂��B���Ƃ���C�́A���E�̎葫�ƌ���5�{�̕M�������Ĉ�x��5�s�������A�u�ܕM�a���v�ƌĂꂽ�Ɠ`�����܂���(�u���؏��v<����ڂ����傤>�Ȃ�)�A������\���ƂƂ��đ������ꂽ���Ƃ̔��f�Ƃ����܂��B����ł��u�O�@�M��I���v�u�O�@���M�̌��v�ȂǁA��C�Ə����ɂ܂�邱�Ƃ킴���c����Ă��܂��B ��C�̕M�ՂƂ��čł��L���Ȃ��̂��A�V��@�̊J�c�Ő�(�������傤�A767-822)�Ɉ��Ă��莆�u���M���v(�ӂ����傤�A����)�ł��B�܂����̂ق��ɂ��A��C�����Y�R��(�_�쎛)�Ő^�������̔�@�A��(���傤)���������l�X���L�����u�𖼁v(���傤�ꂫ�݂傤�A����)�Ȃǂ��m���Ă��܂��B ���������M�Ղ���M�����C�̏����́A�`���I�ȉ�㺔V�̏��ɁA����̏��Ɗ�^��(�����A709-85)�̏��@���������A�ގ��g�̌������������̂Ƃ���Ă��܂��B�܂���C�͗l�X�ȏ��̂ɗD��A���Ƃ��Γ��ŗ��s������(�Ђ͂�)�̏��Ƃ����Z�@����������������܂����B�u�ܕM�a���v�Ƃ́A�̂悤�ɑ����̏��̂��g�����������ƂɗR������Ƃ������܂��B ������V�c�@�\�M�̓V�c ����V�c(786-842)�́A�����V�c�̑��c�q�ŕ���V�c�̒�ɂ�����A�哯4(809)�N�ɓV�c�ƂȂ�܂����B�����⏑�ɂ�����A�݈ʒ��͋{��𒆐S�ɓ����������h�������ƂŒm���Ă��܂��B ����V�c�͓���̏��Ɖ��z�m(�����悤�����A557-641)�����D���A�܂���C�ɐe�߂������Ƃ���A���̏����ɂ��e�������悤�ł��B�u���{�I���v�ɂ́u�^(�܂���)�ɐ��Ȃ�B��(���傤�悤�A鰂̏���)�E�폭(�����傤�A��㺔V)�A�P���܂����炸�v�Ƃ���A�M�Â�����㺔V��ɂ�����Ƃ܂łق߂��������܂����B ����V�c�̊m���ȕM�Ղł́A����(�������傤)�Ƃ����m������Ŏ���������Ƃ��ؖ����������u��������v(�������傤�������傤�A����)���m���Ă��܂��B���̏����ɂ͉��z�m���C�̉e�����F�߂���Ƃ���Ă��܂��B ���k�퐨�@�z�����ꂽ�\�M�� �k�퐨(�H-842)�͓���(���肷��)�̎q�ŁA����23(804)�N�A��C��ƂƂ��ɓ������Ĉꏏ�ɋA�����܂����B���������a9(842)�N�ɋN�������a�̕ςɘA�����A�z���n�̈ɓ��������r���ɕa�v����Ƃ�����Ƃ̎��𐋂��܂����B �u�k�퐨�`�v(�����Ȃ̂͂�Ȃ�ł�)�ɂ��A�퐨�͗��w���A���̕��l�����Ɂu�k�G�ˁv(�����イ����)�Ə^���ꂽ�قǂ̊w�˂�����A�܂��ꏑ��(�ꂢ���傽��)�ɗD��Ă����Ƃ����Ă��܂��B�c�O�Ȃ���퐨�̊m���ȕM�Ղ͎c���Ă��܂��A���̕M�Ɠ`��������̂ɁA�����V�c�̍c�������������@�����ɕ�[�����u�ɓs���e���蕶�v(���ƂȂ�����̂��������)������܂��B ���O�ւƘa�l�̑n�� �ȏ�̂悤�Ȓ�����͔͂Ƃ�������́A10���I���ɂȂ�Ǝ���ɕω���������悤�ɂȂ�܂����B���Ƃ��ΊG��ł̓��G(���炦)�����a�G(��܂Ƃ�)�ւ̈ڂ�ς���A���w�Ɍ����镨�ꕶ�w�̋N����Ȃǂ�����ŁA�����鍑������(�����ӂ��Ԃ�)�̐���������ɂ�����܂��B �����ł��A���̍��ɂ͘a�l(��悤)�ƌĂ����{���̏��@���n������A�V���ȋK�͂Ƃ��čL�����s���邱�ƂɂȂ�܂����B���̘a�l��n�n���蒅�������̂��A���쓹���E���������E�����s���̎O�ւł��B�ނ�̏��͐V�������{�Ǝ��̋K�͂Ƃ��Ē��炭���d����A���q����̏����w�쏑�u���؏��v(����ڂ�����)�ɂ��A ���(�₹��)�E����(������)�E����(����)(���쓹���E���������E����[�������s���̕M��)�A���̎O�����A����̍��Ɏ���܂ŁA���̓��̋K��(�͔�)�Ƃ��čD�ގ��A�ʁX�ނ̈╗��̂��Ȃ�B �Əq�ׂ��Ă��܂��B �����쓹���@�u㺔V�̍Đ��v ���쓹��(894-966)�́A�(�����ނ�)�̑��ɂ����銯�l�ŁA���㐏��̔\���Ƃ��Đ��ȕ]�����܂����B����4(926)�N�A���V�c�͑m�����̓����ɂ�����A���ōL�����z�����邽�߁A�����̏������s���E�����e�ꊪ��^���܂����B�����A�����͓��ɂ��֎����ׂ����ƂƂ��ĔF�߂��Ă����킯�ł��B�܂��u�V���O�N�����\�Z�������s�����L�v���u�؍H��(�����̂���)���쓹���́A�\���̐▭�Ȃ�B㺔V(��㺔V)�̍Đ��A����(���イ���傤�A鰂̏���)�̓ƕ�(�ǂ���)�Ȃ�v�ƕ]���Ă��܂��B ������㺔V�̏�������b�Ƃ��Ȃ��玚�`��[���ɐ����A�M�����L���Ȃ��̂Ƃ��āA���{���̉��₩�ŗD��ȏ����A�܂�a�l������o�����l���Ƃ���Ă��܂��B ���̓����̐^�ՂƂ��ẮA�~��(814-91)�֒q�ؑ�t�̍�������ꂽ�Ƃ��́u�~�����@���a���ʕ��q�ؑ�t拍������v(�����ق����������傤���Ȃ�тɂ����傤���������������傭����A����)��A�����̛����ɕ��l��]���j�̎�����������Ƃ��̉������ƂȂ����u�����y��v(�т傤�Ԃǂ���)�Ȃǂ��m���Ă��܂��B �����������@�ْ[�̔\�M�� ��������(944-98)�͐ې�(�������傤)������b(�����傤��������)����(���˂��)�̑��ŁA�u���{���̌��v(�u�勾�v)�Ƃ����A�B�M�Ŗ���y���܂����B�~�Z�E�ԎR�E���V�c��O��̑另��(�������傤��)�ś����̐F���`(����������)�������M�҂ɑI��A�i��2(984)�N�ɂ͓����̊z�������ď]�O��(���コ���)�ɏ��i����ȂǁA���̕M�Ղ����Ă͂₳��܂����B �������M�Ղւ̍����]���Ƃ͂���͂�ɁA�{�d���̋M���Ƃ��Ă̍����́A��펯�ł��炵�Ȃ��l���ƌ����Ă����悤�ł��B�֔�(����ς�)��������(�ӂ����݂̂������A953-95)�̈˗��ŏ�q�̐F���`���������Ƃ��ɂ́A���������Ȃ�l�X���Q�W������ł悤�₭���ꂽ���߁A�����Ȕ\�M�Ԃ���������ɂ�������炸�A�ꂪ�����߂ƂȂ�A�p�������܂����B�u�勾�v�͂��̂��Ƃ��獲�����u�@�D�l(����ł��ɂ�A���炵�̂Ȃ��l��)�v�ƕ]���Ă��܂��B �����̐^�Ղł́A��ɕ{�֕����r���ɏ������莆�u�������v(��炭���傤�A����)�⊿�����̉����u�������v(���������A����)�Ȃǂ��L���ł��B���̕M�^�т͊ɋ}�̕ω��ɕx�݁A�z���Ɉ�M�ŏ������������̂ŁA������s���̒��J�ȕM�v�Ƃ͈���ēƓ��̕Ȃ�����Ƃ����܂��B�������Č���ƁA�����̔�펯�ȍs�����A�ނ�����I�Ō^�j��Ȉٍ˂Ԃ���ۂ������Ă���悤�Ɏv���܂��B �������s���@�u���ؑ����̑�c�v �����s��(972-1027)�͐ې�������b�ɛ�(����܂�)�̑��ŁA�����Ɋ��\�Ȍ����Ƃ��ē�������(966-1027)�̐M���������A����[���܂ŏ��i���܂����B���̍��̖��b���̂���������u���O�̎l�[���v�̈�l�ɂ�����l���ł��B �s���͖{�l�����łȂ��q������X�����𑊏����āA���̉Ɨ��́u�\���̉Ɓv�ƂȂ��Ă����܂����B���̂��Ƃ͂���܂łƑ傫���قȂ�_�Ƃ����܂��B�������Đ��܂ꂽ�̂��㐢�ɑ����̏����̌��ƂȂ�����������(������イ)�ł���A�s���͂��̎n�c�Ƃ��āu�{��(�ق傤�A���{)����(����ڂ��A����)�����̑�c�v(�u���ڕ����v<����҂Ԃ�݂Ⴍ>)�Ƒ��d�����悤�ɂȂ����̂ł��B �s���͓����̏��d���A�����̓��L�u���L�v(����)�ɂ��A���œ����ɉ���ď��@��`�����ꂽ�ƋL���܂����B�����ւ̑�����A�ނ̑n�n�����a�l���p�����悤�Ƃ���ӎ����ǂݎ��܂��B�s���͉��₩�ŗD���ȕM�v�������A�܂��Ɋ������ꂽ�a�l�̎p���M�����Ƃ��ł��܂��B���i����Âʼn����������炵���A���������l���������ɔ��f�����̂�������܂���B �s���̑�\�I�ȕM�ՂƂ��ẮA�������^(�������݂̂�����)��̕��͂����ʂ������̂Ŗ{�\���ɓ`���������߂Ɂu�{�\���v(�ق�̂�������A����)�ƌĂ�鏑��A����̎��l������(�͂����傢�A772-846)�̎��W�u�������W�v(�͂������イ)�����ʂ����u���������v(�͂���������A����)�Ȃǂ�����܂��B �@ �@ |

|

| ���\���͕M���(����)�� | |

|

���̌̎�����́u�O�@�M������v���Ă��Ƃł��傤�H

�͂��͂��A�Ƃ肠���������������Ƃł������܂��B ���́A�O�@�͕M�������ł����I �Ƃ����Ռ��̎��������炩�ɂȂ����̂ł������܂��B ��w���\�A�������̂��������܂��A�L���̑m���ŁA�����悭�A���l�Ԃ���݂����点��悤�Ȉ�w�ɂ��ʂ��A������������@�蓖�ēy�؍H���̎w�����Ƃ�A�\����I�������A�����炭���\�͎҂ŁE�E�E�B �����͂����茾���čO�@��t�̓X�[�p�[�}���ł���B���{�l�̍O�@��t�ɂ�������v������͂��̂��������̂��������悤���B �������㏉���̑�\�I�Ȋ������W�ɁA�u����W(�ՏƔ�������W)�v�Ƃ������̂������āA����͍O�@��t�̎������A��q�̐^�ς��ҏW�������́B �O�@��t�̐��U�⎍�삾���łȂ����̎���̗l�q��������Ă���A�O�@��t�͂��قǃX�[�p�[�}���ł͂Ȃ������̂��킩��Ƃ��Ă��A�����̎Љ���Ƃ��ĂȂ��Ȃ��ʔ����B�܂�͍O�@��t�̍l����s���Ȃ������ŏ����Ă���{�A�Ƃł������܂����B ���́u����W�v��4�ɁA �u�M�\(�M�����̕\) �v�Ƃ��A�u������ŏW�\(����ł��W�������ĕ���\)�v�Ƃ��u�t�{���M�[(�t�{�ɕM��������[) �v �ȂǂƂ�����������܂��āA���̓V�c��c���q�ɍO�@���M�����サ����A���������̂����サ���肵���Ƃ��̗l�q�����������́B �����ɂ͂Ȃ�ƁA�M��M�H�ɂ킴�킴��点�����ƁA�M�𞲏��p�A�s���p�A�����p�A�ʌo�p�ɂ킯�ĕ��Ă��邱�ƁA���ɂ���ĕM�͎�̑I�����ׂ��Ƃ������ƁA�ȂǂȂǂ��L����Ă���A�u�O�@�M��������v�ǂ���ł͂Ȃ��̂��悭�킩��̂��B �������u�����M�������Ă��Ă��Ă����Ă�����������Ă��Ă���Ȃ��B�������Ȃ����̎ア�M�ŏ�������ł������������Ȃ������v�ƒQ���Ă݂���A����ɁA�u�悢�H�l�͂܂����̓����s�������܂��B���̏��Ȑl�͕K�������M���g���܂��B�H�l����������͗l������߂��肷��p�r�ɂ��������ē���ς���̂Ɠ��l�A�K���ł����ɏ]���ĕM��ς��܂��B�v�ƌ������Ă���B �� �u�ǍH�͐悸���̓��𗘂����B�\���͕K���D�M��p����B���Z�A�p�ɐ����ē������߁A�Ւr�A���ɐ����ĕM���Ղ��v �������A�O�@�͕M�������ł����̂����I �u�O�@�M��������\���͕M������v���ĂȂɂ�H����A���͒����̌̎��B�\���Ƃ����Ƃ���ɁA���{�ō��̔\���ł���O�@��P�ɂ��Ă͂߂�����������Ȃ̂ł���B���������Ƃ��Ƃ͍O�@�̂��Ƃł͂Ȃ������B ����̂��Ƃ��Ƃ����ƁA�A�A�B ���{�ɎO�发�Ƃ�����悤�ɁA���R�����ɂ����̂���̂��������Ȑl�����������B ���̕M�����A�W����̉��`�V(304-365�F�`)�ŁA���̐l�̏����w��ł��ꂼ��Ǝ��̋��n���J�A���̑��@�̏����̐搶�ƂȂ����̂������̎O�发�ƁA���z�m�A��A褚���ǂł���B(�ނ�͂����鞲���̊����҂Ȃ̂ŁA�����̂���{�Ō���̎��������ڂɂ��邱�Ƃ̂��邨���X�B) ���̒���1�ԎႢ�̂��A褚���ǂ������B�ŁA����Ƃ��ނ���y�̋�ɐu�˂������ȁB �u�킽���̏��́A��y�̐搶�ł���܂��q�p�搶�Ɣ�ׂĂǂ�Ȃ���ł��傤���H�v �u�q�p�搶�̎��͈ꎚ�ɑK�ܖ����o���Ă��悢�Ƃ����l�����邻�����B�N�ł͂ƂĂ����߂��ˁv �u�ł͉��z�m�搶�Ƃł͂ǂ��ł��傤�H�v �u�ނ͂ǂ�Ȏ��A�ǂ�ȕM���g�����ƁA�����̎v���܂܂̎���������Ƃ�����B�N�ł͂ƂĂ����߂��ˁv �u�ł͂킽���͂ǂ������炢���̂ł��傤���v �u�N�̕M�����ɂ͂܂�����������ˁB�����a�炰�A������悤������A�����Ƒ听����ɂ������Ȃ��v �� 褚���Ǐ��ċ�ɖ₢�ĞH���A�u�Ⴊ���A�q�p�ɔ@���v�ƁB�����ĞH���A�u�ᕷ���A�ނ��ꎚ�͒l�ܖ��ƁB�N母�����v�ƁB���ǞH���A�u�m�Ƃ����ꂼ�v�ƁB�H���A�u�ᕷ���A�m�͎��M��������āA�F���邱�Ǝu�̔@���ƁB�N母�����v�ƁB ���ǞH���A�u�R��Α����@���v�ƁB����H���A�u�N�Ⴕ���a�炰�M�ȂA�ł��M���Ȃ���v�ƁB �� �܂�A�M�⎆����Ȃ������͉̂��z�m�Ƃ����l�������悤�ŁB���Ȃ��݂̏K���̂���{�ʼn��z�m�̂��̂́u�㐬�{�X����v�B���褚���ǂ́u�哃�������v�����Ȃ��݂ŁA��y�ɂ��Ȃ���Ă͂�����̂́A����褚���ǂ̎��̂ق����D���B�ŁA�ނ͍O�@��t�Ƃ�������ŁA�Ȃ��Ȃ��M�ɂ͂��邳�����������ȂB�@ �� �����������̂����Ȑl�́A�M�̂悵��������Ȃ��B�Ƃ����Ƃ��납��A�{���̖��l�͓���̂悵�����ɂ�����炸���h�Ȏd��������A�Ƃ����Ӗ��B �@ �@ |

|

| �����{�l�̐S�Ə� | |

|

���́A�u��(�M�̈Ӗ�)�{�ҁ����v�B�܂�A�M�ŏ�������Ӗ�������A�������Ƃ⏑���⏑���Ȃǂ��w���܂��B�@

���́A�u���p�v�Ɓu�|�p�v�̓�ʐ��������Ă��܂��B���p�̓_���炾���Ō���A�ǂ߂�����̂ł��B����ɖO������Ȃ������������̐l�X�́A����̔��ӎ��̂��Ƃɕ�����������������Ƃ����ӎ��������Ă��܂��B�܂�A�|�p�I�v�f��Nj�����悤�ɂȂ�܂��B�A���r�A���� ��A���t�@�x�b�g�̕����ɂ��������������Ƃ���ӎ��������Ƃ�����܂����A�����Ɍ|�p�������������̂́A���������������ŁA�ƂĂ��f�� �炵�����Ƃł��B�����A���p�ɂ��p�����Ă��邱�Ƃ���A�����̐l�͂ǂ��ӏ܂�������̂��킩��Ȃ��Ǝv���Ă���l�������̂ł��B����ŁA�S��������ɂ����̂�������܂���B |

|

|

�����̏�B�́u��K���v�ł͂Ȃ��u�ڏK���v

���āA���ɂ��āA�F����ɁA1���������������������Ƃ�����܂��B �悭���܂���Ă̈��M�E�Ƃ����܂����A�������������͂���܂���B���ꂵ���A�����̖��͔��������ق��������̂Ɠ����ŁA��������� �Ȃق��������Ǝv���܂��B�����A�����������A���Ƃ܂����ł����ƍl���Ă��܂������ł��B ���́A������ł���肭������悤�ɂȂ�܂��B�u�ڏK���v������悤�ɂ�������̂ł��B��K���́A�q�ǂ��̍�����F���Ă���Ǝv���܂����A�ڏK���͂��Ă��Ȃ��B�܂�A��{�����Ă��鎞�Ԃ��A�����̏����Ă��镶�������Ă���ق��������̂ł��B�X�|�[�c�ł����A�Ⴆ�S���t��e�j�X�B��������ɂ�������K���Ă����ɂȂ�܂���B���̏ꍇ���A���l�B������A��{���悭���ď����Ă���A�Ƃ����l�������̂ł����A��Ɍ����悤�Ɏ�{���A�����̏����Ă��镶�������鎞�Ԃ������̂ł��B��������肭�������߂ɂ́A���Ȏ�{�̕������悭���Ȃ�������܂���B ���ɁA�S�̂����邱�Ƃ���ł��B1�����͏��ł��A�S�̓I�ɂ��܂ЂƂƂ����ꍇ������܂��B���y�Ȃǂɂ��ʂ��܂����A�ȑz��\���������āA1�̍�i�Ƃ��Ċ�������B�����ꏏ�Ȃ̂ł��B�����̑��`�̔������ƁA�S�̂̒��a����ł��B ����̎������A�p���ȂǁA������x�̊�{���w�Ԃ��Ƃ͂ƂĂ���ł��B�����������ꍇ�A�M�L�p��𐳂��������ς��邾���ŁA�i�i�Ɏ����ς���Ă��܂��B �����������ꍇ�ɂ́A���ɏ����R�c�Ƃ������̂��������܂��B�Ⴆ�A�������A�����鎚�������ꍇ�́A���ɍs���قǍs�Ԃ���������Ə�肭�����܂��B�c���������ꍇ�́A�E�֍s���قNj�������̂��R�c�ł��B�܂��A�����Ǝv����i���������ɁA�����̖��O��T���Ă݂�̂������Ǝv���܂��B�����ڂł�������o���āA�Č����Ă݂Ă��������B����ƁA�����̂ق��̎����ǂ�ǂ��肭�Ȃ��Ă��܂��B���ЁA�����Ă݂Ă��������B ���ɂ́A�l�̔��ӎ��ƁA�l�Ԑ������f�����i�������f���o�����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B �����̕]����i�K�ł����ƁA�ł���ʂȂ̂͊i��������A���������B2�Ԗڂ́A�Z�p�͂��قǂł��Ȃ����i�������邱�ƁB3�Ԗڂ́A�i���͂���قǂł��Ȃ����A�������܂����ƁB4�Ԗڂ͊i�����Ȃ���������(��)�B��͂�A�l�Ԑ��Ƃ����͕̂����ɏo�܂�����A�i�����鎚��ڎw���������̂ł��ˁB |

|

|

�����Ɍ�����{�l�̃o�����X���o

���̗��j�ɂ����ẮA���̂��ϑJ���A���̒��ōł��Â��̂́u⽏�(�Ă�)�v�Ƃ������̂ł��B����⽏��́A�����̂Ɏ��Ԃ�������܂��B�����ŁA��������}�邽�߂ɁA�u�ꏑ(�ꂢ����)�v�Ƃ����Ă���g����������̂��l�����A���̓r���ōl����ꂽ�̂��s������ł��B�Ōオ�����ł��B�����́A4���I����5���I�ɂ����Ċ��������ƍl�����A����ȍ~�A�V�������̂͂ł��Ă��܂���B ���ꂪ�A���{�ɓ`�����A���̊�����p���āu�����v�����o���ꂽ�킯�ł��B�����ǂ���A�u���������v�Ə����܂��B���̖��O�̖��́u�����v�Ƃ����Ӗ��ł��B�����͖{��(�^)�̕���(��)�Ƃ����Ӗ��Łu�^���v�Ƃ����A�����́A����(��)������č�����̂Łu�����v�Ƃ����̂ł��B���{�ł́A���̉������ł������߂ɁA�����{�l�̋C�������A�a�̂╶�͂ŏ��ɕ\�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B���{�������l�����ŁA����͋ɂ߂ďd�v�ł��B �u�a�����ˁv�Ƃ������t������܂��B���{�l�͐�i�̒����������z�����A�Ǝ��̊����ŃA�����W���܂����B���̓����ɂ���č��ꂽ1�������ł��B�������ɂ����Ắu�a���m�ˁv�ŁA���m������p��Ɏ�����܂����B���́A���{�l�̊����ɍ������̂����������ꂽ�̂ł��B����́A���{�l�̒m�b�ł���˔\�ł��B���{�l�́A���{�����ƊO�������̗Z���Ƃ����o�����X���o�ɔ��ɗD��Ă��܂��B����́A���ꂩ��̓��{�ɂƂ��Ă��d�v�Ȃ��Ƃł��B |

|

|

�����̗��j

�����������{�ɓ`���������B����͊m����؋��͂���܂��A�����Ƃ̌𗬂��ł��Â�����̈�i�ɁA2�Z���`�l���́u����v�ƌĂ���ʂɁu���ϓz�����v�Ə����ꂽ���̂��A��B�̌��E��̏����ȓ���1784�N�ɏo�y���Ă��܂��B����́A����57�N�ɒ����̌㊿�ɓ��{�̎g�߂��K�ꂽ�ۂɁA�������ꂽ���̂ł��B���łɁA�����ƌ𗬂��ł���\�͂������Ă��邱�Ƃ���A���{�ɂ͕����𗝉�����l�X���������Ƃ��l�����܂��B �����̖{�Ƃł��钆���ɂ́A4���I�ɉ�㺔V�Ƃ����A���̐_�l�A�u�����v�Ƃ�����l�����o�ꂵ�܂��B�c�O�Ȃ�����M�͎c���Ă��܂���B���ݎc���Ă��Ă���Տ��╡���̒��ł́A�ł������]������Ă���o��U�n�Ɂu�r�����v���A�킪���ɂ���A�{�����O�̊ۏ����قɏ�������Ă��܂��B ������݂Ă��A�����̌`������Ă�����A���`���X������ŁA1�������݂�Ƒf���炵��������ł͂Ȃ��̂ł����A�S�̂̒��a���f���炵���B���̂悤��1��1���ł͂Ȃ��A�S�̂ɒ��a�����Ă���̂��ǂ����̏����Ȃ̂ł��B ���{�ł́A9���I�ɓ��ɓn������C���A�����̔\���E��^���̐V�������@���w�сA���l�ȕ\���͂���g���������m�����܂��B��\�I�ȍ�i�Ƃ��ċ��s�̓����ɓ`���A��C����Ő��ւ̎莆�ł���u���M���v������܂��B �����ĕ������㒆���ɂ́A�������@���Q�l�ɂ��Ȃ���A�_�a�ȏ��̕\�����n�߂鏬�쓹���Ƃ����l�����o�ꂵ�܂��B�����g���p�~���ꂽ�N�ɐ��܂�A�O�Ղ�1�l�Ƃ��Ė������l���ł��B�����s��������ɑ����A���̐��E�͒������@��ӓ|�̎��ォ��_�a�ȓ��{�̏��ւ̑傫�ȕϖe�𐋂��A�D���Șa�l�̏����������܂����B ���ꂪ�A�������㖖�����犙�q����ɂȂ�ƁA���x�͎���̗���ɏ]���āA�͋��������D�܂�Ă����܂��B ��������ɂ́A�|�p�̊ϔO�Ɠ����̊ϔO�����т��A�����A�ؓ��Ȃǂ����܂�܂��B�����ł́A�ގт̎g�������͂��߂Ƃ�������O���^�ǂ���ɍs���܂��B�^�ɂ͂߂�A�^�ɂ͂܂邱�Ƃ����_�C�{�Ƃ��đ�ł���ƍl����ꂽ����ł����B�������l�ŁA�t���Ƃ������蓯�����`�̕������������Ƃ�ڎw���܂����B�����������͏����ƌĂ�A���������ʂ��ė��s���Ă����܂����B�^�̌p���ł���A�����̌p���ł��B���̍l���́A�{���I�Ɍ��݂܂Ŏp����Ă��܂��B ���y���R����ɂȂ�ƈ�]�A���Ƃ̋߉q�M���ɂ��A����܂ł̌^�ɂ͂܂���������A�����O�ɑł��o�������o�ꂵ�܂��B���{�ɂ����郋�l�b�T���X�Ƃ����ׂ�����ł��B�M���́A���Ƃł���Ȃ���G�g�̒��N�o���ɓ��s�𔗂�A��B�܂ŕ��������B�ȋC���������l���ł����A���{���L���Ŗ��͓I�ȗ͋������������Ă��܂��B��͂�u���͐l�Ȃ�v���Ǝv�킳��܂��B�����Ƃ��傫�Ȏ��������悤�ɂȂ��Ă��܂����A���̚���͋߉q�M���ɂ���Ƃ����Ă悢�Ǝv���܂��B |

|

|

��21���I�̏��Ƃ�

���̗��j��U��Ԃ��Ă��܂������A21���I�̏��͂ǂ��Ȃ�Ǝv���܂����B����͊F�����̂ł��B��i�������Ă���l�ł͂Ȃ��A�ӏ܂��Ă���l������]�����A���̐���Ɏc���̂ł��B���c����Ă����i�ōl����A��N�O�̂��̂́A30���ォ��40����̕]�����o�āA�����Ɏc���Ă��܂��B�r���̂��ꂩ���������Ă��܂�����A�c��܂���B���l�̂�����̂Ƃ����]�����A���������̂������c��̂ł��B�]���āA21���I�̏������̐���Ɏc���̂́A�F����Ȃ̂ł��B ���{�����̕]���́A�o�ςƔ�ׂ�Ə\���ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�܂��܂��O���ɒm���Ă���̂́A���̈ꕔ�ł��B�o�ϗ͎͂���ňڂ�ς��܂����A�G�W�v�g�A�M���V���A���[�}����A���邢�͒����̓���Ȃǂ̕]���́A���̎���ł������]���Ă��܂��B���ɁA���{�����ꂩ��5�N�A10�N�A�S�N���̊ԁA�o�ςŃg�b�v�ɗ��Ă��Ƃ��Ă��A�Εׂ��͕]�������ł��傤���A������̂́A�i�݂�������܂���B �����̉ʂ��������͂ƂĂ��傫���̂ł��B���������A�����������̍��ɐ��܂�炿�A���̕����ɐg�߂ɐڂ��邱�Ƃ��ł���F����ɂ́A�܂��͍D�������Ƃ������o�ł����̂ŁA���̍�i�����Ă������������Ǝv���܂��B�����āA���͂Ƃ����̂́A���Ă��邤���ɏ��X�ɂ킩���Ă��܂�����A���̖��͂������ł��A���̐l�ɓ`���Ă����Ă������������B�`���邱�ƂŁA��藝�����i�݂܂��B���ꂪ�����̗����ƂȂ�A�`���ɂȂ���̂ł��B �@ |

|

| ���Í������W�Ɍ���O�M | |

|

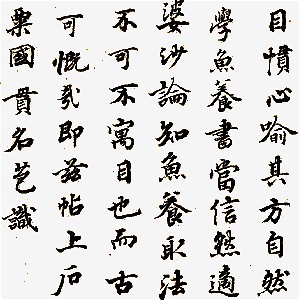

������ / ���q����B�����Z�N(1254)�\�������Ƃ���܂��B

����ҁE�k���G(�����ȂȂ肷��)�B���G�́A�]�܈ʉ��̉����M���ł��������\�̐l�ŁA���́E�nj��E��}�ӂƎt�A�ފ���A�܂���݂Ă͂����ɂ܂��ߋ��̐��b��Ҏ[���Ă��邤���A���b�̎��W�����̕���ɂ��Ђ낪���Ă������Ƃ����܂��B�����Č\���炢�܂łɂ��̐��b�W�������グ�܂����B�Ԓ������̘b�̑��ɁA�������l�̎��s�k�A���b�A�@�m�ɕx�l�̘b�A�G���b�Ȃǂ��������Ƃ���A���̐��G�Ƃ����l���́A�W���[�N���Βk�D���ŁA�˔\������ɂ킽��D�l���������̂�������܂���B�ڍׂ͕s���B �����e / �����M���̂�������b���A��s������b�W����͍̂�̂ł͂Ȃ��A�ƁX�̓��L�ׂ��蒼�ڕ������肷��ȂǁA�����܂Ŏ����ɂ��ƂÂ��Ď��W�����̂��A���̌Í������W�ł��B�Ҏ[�������G���͂��ߋ��ɏZ�ޑ����̋M���́A�Ñ�M�����E�ɑ����݂������Ǖ�̏����܂����B���v�̗��ł̔s�k�ȍ~�A���S�ɐ�������藣����A���̋����Љ�ɕ����߂��Ă��܂����M�������́A���͂�V���������ݏo���͂��C�͂��Ȃ��A�Ђ�����ߋ��̉h�����������ނ��ق��A�ǂ����悤������܂���ł����B�����I�ȋ@�\��D���A�^�ȂŎ���i�߂���悤�ɖłт䂭���������B���̐������A�����������Ă����̂́A������܂ł͎��������M���������̂��E�E�E�ߋ��̎���̑��Ղ����߁A�u���ɂ����v�������ɂ悫���̂������������߂Ēm�邱�Ƃ��A���̒����W��Ҏ[�������@�������悤�ł��B �O���̈ꂪ���q����̐��b�ŁA�c��̈��|�I��������������̐��b�ō\������Ă��܂��B���e��30�҂���A���E���u�@���v�u�l�ԁv�u���R�v�ƎO�����ċL�q����A�l�����玩�R�܂ŁA�����ɂ��ƂÂ�����������b���S�Ȏ��T�I�ɗ���Ă��܂��B�����ɂ��j�����肪�������̂�����b�W�ł��B�@ |

|

|

��285�i�@��ூ̏��`�͐痢�̖ʖڂȂ鎖

���������͂邩�ɋM�d���������A���M�͈�ڂ̖؊Ȃɏ����t�����Ă����B�����ĕ��������Ȑl�́A���̖��������痢�܂łƂǂ낭�قǂ������B�����̒B�l�́A�i�v�s�łɂ��̖������j�Ɏc��ƌ����Ă悢�B�����ꂽ�u���v�́A������|�p����B�@ |

|

|

��286�i�@����V�c�A�O�@��t�Ǝ�Ղ𑈂�������

����V�c�ƍO�@��t�͔\���ƂŒm���A�������̕M�Ղ̏��������Ă���ꂽ�B���鎞�V�c�͂���{�����������o���āA��t�ɔ�I���������������B����{�̒��ɁA������o�đf���炵�������������ꂽ����������A�u�ǂ����ˑ�t�B����͓��̐l�̎�Ղ��B�������l���̖��͎c�O�Ȃ���킩��ʁB�ƂĂ��^���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����͎��̔鑠�̈�i�Ȃ̂���v�Ǝ������Ɍ�����B���̊����ɂ��āA�V�c���F�X�E���`�N���������A��t�́A�u���̊����A���͂��̎��߂����������̂Ȃ̂ł���v�Ɛ\���グ�A�V�c�͐��B �u����͂܂��Ƃ��B�R���낤�B�Ȃ��Ȃ獡�̂��Ȃ��̎�Ղ͂��̊����̕����Ƃ͈Ⴄ�ł͂Ȃ����B�͂����ɓo�����ƂāA���̕����ɂ͕��ʂ�v�ƌ�����B��t�́A�u���C�����͑�ς悭�킩��܂��B�ł����A�����̎����͂����č��킹�ڂ��悭�����������ȁv�ƌ����B�V�c�͌���ꂽ�Ƃ���Ɏ����͂����ƁA�Ȃ�Ɓu�^���^�������ɂ����č����C������L���v�Ə����Ă���B���̏����t�������ēV�c�͂悤�₭�[�����A�u���₠�������������B���̕��������t�B�������s�v�c���B�����̕����̐��������͂Ȃ��B���̂��v�Ƒ�t�ɂ����˂��B�u���́A���ɂ���ĕ�����ς��Ă���̂ł���B�卑�ɂ����ẮA�卑�ɂӂ��킵�������̂��镶�����A���{�̂悤�ȏ����ɂ����ẮA�����ɂӂ��킵�����̕������A�ƌ������Ƃł��ȁv��t�̓����ɓV�c�͂Ђǂ��p���āA����ȍ~�͕M�Ղ�����Ȃ��Ȃ����Ƃ����B�@ |

|

|

��287�i�@�O�@��t��������\���̊z���������Ȃ�тɍs����������̊z���C�����鎖

������̓�����k�������ƈ͂�12�̖�ɏ���z���A���カ���Ă̔\���Ƃ������������ƂɂȂ����B��̎O��͍O�@��t���A���̎O��͑���L������ނ��A�k�̎O��͒A�n��k�퐨���A�����ē��̎O��͍���V�c���A���ꂼ�ꏑ�����ƂƂȂ����B���̎��A�O�@��t�̏������z�����ď��쓹�����ꌾ�A�u������́u���v�́g�c�g�̕��������ƍL������悤�ȁB�鐝��́u��v���g�āg�̂悤�Łc�͂͂́v�Ɠ�N�Z���������o�����A�����̂ɂ����B����Ɠ����A�]�����ɂ�����葫���}�q���Ă܂Ƃ��ȕ����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B��N�A�s�������u������v���C�����邱�ƂɂȂ����Ƃ��A�s�����͍O�@��t���̌�O�ɉԂ�����A��]�Ȍ�(�����������Ƃ�)�ɍ�点���Օ���ǂݏグ���B�u���̂��ђ���������܂��āA��t���܂̕M�̐Ղ��Ȃ��邱�Ƃ�������܂����B�ł����A�̑�Ȃ鐹�Ղ������Ă��܂����Ƃ�����Ă���܂��B���ƌ����āA�M���Ƃ炸�ɂ��鎖�͒�����f�鎖�Ɠ����A���Ƃ̖@�ɐG��Ă��܂��܂��B�i�ދ��܂�A�킽���͂ǂ�����悢�ł��傤�B��t���܂̑����ɕ����Ă��肢�\���グ�܂��B�z�̏C���������������邩�ǂ������������������B��������������������Ȃ�A���Ƃ̕������Ȃ��邾���ɒv���܂��B���������������Ȃ��̂ł�����A�܂����߂čl���������Ƃɒv���܂��B�����A�����ɂ͐�Ώ]��˂Ȃ�܂���B������悭���l���ɂȂ��A�ǂ������̊肢�����������������܂��悤�A�d�˂ĕ����Ă��肢�\���グ�܂��v�s�����͏��쓹���̓�̕�������A��t�̑��ɂ��̂悤�ɑt�サ���B ���̌ケ���̖�́A�����͏Ď����A�����͓|��A���ł͈��Ö�E�Ҍ���̓��݂̂��c���Ă���B���Ȃ݂ɁA�k�퐨�����������Ö�̊z�́A����ʂ�l�����E���Ă��܂��Ƃ��������`�������邻���ȁB�@ |

|

|

��288�i�@���쓹���A��펛�̊z��������

����̒�(���V�c)���݈ʂ̂Ƃ��A���Ɏ����������悤�Ǝv�������ꂽ�B��̊z�͏��쓹�����������ƂƂȂ����B�����͒����ǂ���ɞ����Ƒ����Ŋz�̎����������B�Ƃ��낪�A�����ȏ��̂ł��鞲���ŏ����グ���z�͐���(����)�ɂ͌f����ꂸ�A�����̂̊z������Ɍf����ꂽ�B�����́A�u���炵������ł��点����v�Ɗ��S�����ƌ����B���ɂȂт��_�炩�ȑ��̂��Ƃ������ꂽ�����̊z�́A��̌�C�������̂܂ܔ��f�����悤�ł���A�u����ɂ͐������f����ׂ��ł���v�Ƃ������Ԃ̏펯�����߂������A���Ƀ��j�[�N�Ȕ��z���͗_�߂��̂������B�@ |

|

|

��289�i�@�@�������ʁA���M�������đ厚��������

�v���̌䐢�A�m���@�̓����a(����)�͑��q�̖@�����a(����)�ƑΗ����[�܂��Ă����B����Ȑ܁A�@�����a���m���@�̂��ƂɎQ�サ���B�����땠�ɂ��߂Ă���C�����������Ă��炨���ƁA�m���@�a�͛������꒟�Ԃ��Ă������A�u�Ȃ�ł��悢���炱��ɏ����Ă݂Ȃ����v�ƌ����B�@�����a�͖n�����������Ə��M���Ƃ�A�ƂĂ��傫�Ȏ��ś����ɁA�u���W�V�����a(���W�̕�̗����낻������)�v�Ə������B�꒟�ł͑��肸�l�������ς��ɏ����āA���m���@�Ɍ������B�m���@�͂�����������茩�A�u��ϋM�d�ȕ����v���������A�̂��ɕ��ɔ[�߂��Ƃ����B���W�V��͘a���N�r�W�ɂ��ڂ��Ă܂��ˁB�����łȂ��ƌ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����Ⴆ�ɁA��l�̊Ԃ̊m�������������ɏ������Ƃ������Ƃł��傤���B �@ |

|

|

��290�i�@��[����ʓ��������̊z���C���̎�

�����[���̎�N���A�������̑m�̂��Ƃň�Ă��Ă����B���̕��e���N�Ȃ̂��A���̎�N�͒m��Ȃ��B��e���������ɗa���Ă����̂����A�����āu��[����ʓ��v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�ނ͔\�����������D�݁A�ގ��g�����������Ȃ�ł������߁A�����v���オ��̐S�������Ă����B���āA���̐������̖�̊z�́A���]��[���s���̏����������A�����ꂽ�̂͂����Ԃ�̂̂��Ƃ������̂ŁA�z�̕������F�����A�킸���ȕ����̂��Ƃ𗯂߂�݂̂ƂȂ��Ă����B�����������[����ʓ��́A�u���S�ɏ�����O�ɁA���̎����������������̂ł����v�Ɗ肢�o���B�ÎQ�̑m�����́u���Ǝv���オ�������Ƃ��������v���������̂����A�u�����ɗ��h�Ȏ��ł��A�����Ă��܂����̂ł͉��̉��l���Ȃ����Ⴀ��܂��B��������Ɏ���������Ȃ獷������肪���邩������܂��A�킸���Ɍ`�Ղ������Ă��鍡�̂����ɁA���Ƃ̕������Ȃ����āA���̖n�̐F��Z�����邾���ł��B�Â������ɋ�����\��t���āA�F�����ďC�����Ă��邶��Ȃ��ł����B����Ɠ������Ƃł���v��[����ʓ��̗��H���R�Ƃ����������Ɉꓯ���_�ł����A�Ƃ��Ƃ��C���������Ă��܂����B��[����ʓ��͊z���~�낵�A��������Ɠh��Ȃ������B�����āA�킸���Ɏc��s���̕M�̐Ղ��Ȃ���A���ꂢ�ɏC���������肾�����B ��������̓V�C�͑�r��ƂȂ����B���͌������A�ǂ���~��̉J������������̊z�̕�������������Ă��܂����B���܂łǂ�ȂЂǂ����Ȃ���̉J���~���Ă������Ă��̊z���G��邱�Ƃ͂Ȃ������̂ɁA���Ƃ��G��邱�Ƃ������Ă��A�t���������Ƃ��낾�������S�ɗ��ꗎ���A���Ƃ̏�Ԃɖ߂�Ȃ�Ă��Ƃ����邾�낤���B����͂������Ƃł͂Ȃ��A���]��[���s���a�͂��{�肾�c�ƊF�呛���������B�z���C��������[����ʓ��͐�����A�}�Ɏ���ł��܂����Ƃ��B |

|

|

��291�i�@�s���̎q���s�\�����y���̊z���˗����ꂽ��

�@�[�[(�����F��)�́A�nj��̓���Ƃ��Ď����̎��������J�����A�����ɂ͓��D�̎m�������₦���o���肵�Ă������A���̖��u���ߖ��y�����v���������z���쐻����ׂ��A����3�N(1251�N)8��13���A�O�ʓ�����\(�����s�\)�̂��Ƃɏo�������B���̍s�\�͖��M�ƍs����7��ڎq���Ŏ��g����ςȔ\�M�Œm���Ă������A���̍��͏d���a�C�ɂ����Ɖ点���Ă����B�Q������̏�Ԃŋꂵ�����ȑ������Ă���s�\�ɁA�@�[�[�͑�ϋ����A�u����قǂ܂łɂ������Ƃ͂܂����������グ�Ă���܂���ł��@���B���肢���������Ƃ������Ă��f�������̂ł����A�܂��͂��̂�{���Ȃ���܂��B���Ȃ���܂�����A�܂����߂Ă��肢�ɎQ��v���܂��v�u���������A�Ƃ��������p�������������܂��傤�B�����Ƃ��ꂪ�Ŋ��̑ΖʂɂȂ邩������܂���̂Łc�v�����܂܂ɖ@�[�[�͊y�����̊z�̌�����������B�@�[�[�̘b���Ȃ���A�s�\�͎�����킹�����n�߂��B �u���̂��b�ɂ��āA�����ւ�s�v�c�Ȉ���������܂��B���N���O�A�ߍ]�̍����Q��ꂽ�m�Ɋz���˗����ꂽ���Ƃ�����܂����B�Ђǂ��r�p�����������Ƃ��C�����āA���Ɠ��l�ɍr�p���Ă�����͂̓y�n�������ł��L���ɂ������c���̑m�̘b�ɐS�����ꂽ���̂ł�����A���̖�Ɍf����z���쐻�����̂ł��B 4�A5�N�o���Ă��炻�̑m���Ăї����܂��āA�u���������܂Ŏ��͍ċ����A���͂̎��̂����a�ɂȂ�܂����B�悩�����悩�����ƈ��g���Ă���܂����Ƃ���A����̖��ɁA�h���ׂĂ̊�x�͌�(������)�̊z�̗쌱�Ȃ�h�ƍ�����҂�����܂��āB����ł��Ȃ����܂Ɉꌾ�����ł������\���グ�����ĎQ��v���܂�������ł������܂��v�Ǝ�����킹�ɎQ���܂����B��������肻�̘b�͎v���o���Ȃ������̂ł����A�����O�c�����ł��ˁA8���̖������ł��傤���A�a�ɂ����������̖��̒��ɓV�l�Ƃ��ڂ����l���A�ߍ]�̑m�ɏ������z�������Č���āA�h���̊z�̕�����������A�����ċ����h�Ǝ��Ɏ�n���Ȃ����܂����B�m���Ɏ��̏������z�ł��B�����̈ꕔ�����������������Ă���A���͖��̒��ŏC�����܂����B�������z�����ꂽ�V�l�͂ƂĂ����ʼn�����A�A��ۂɁA�h5���ȓ��Ɋz�̂��炦���˗��ɗ���l��������B�����Ɋy�����̋@���ƂȂ낤�h�ƍ�����ꂽ�Ƃ���Ŗڂ��o�߂��̂ł��B ���͈������Ƒ҂��܂����B�������Ė��̒��̓V�l�̂������ǂ���A5���ڗ���ꂽ�̂����Ȃ��Ȃ̂ł��B���̊z�͐��i���ւ��Ă����肩���肽���Ǝv���܂��B�V�l�̂������̂������z�Ȃ̂ł��A����⊮������O�Ɏ��ʂ��Ƃ͂���܂��܂��v�s�\�͋����Ȃ�����ł���B�s�\�͂���ɑ������B�u���ԍL���ƌ����ǂ��nj��̓��ɂ����Ă��Ȃ����܂̉E�ɏo��҂͂���܂��܂��B���l�ɁA���̓��ɂ����ĉ䂪���������h�����ł���Ǝ������Ă���܂��B���́A���̂��ђ�(��[���V�c)�̊Չ@�����ւ̑J�K�ŁA�N���s���̏�q�������悤��|��������܂������A����̎��͂��̂Ƃ���a�C�ŏ������Ƃ��o�����A���q�̌o���ɏ������悤�ɂ��֓��ɏo�����Ă���s�݁B����ŌÂ��Ƃ��R����������q��p�ӂ������̂ł����A�Չ@�������Č�����(���q)���{�����A�u�V�z�̓����ɁA�Â����̂ŊԂɍ��킹��͔̂@���Ȃ��̂��v�ƕ�������Ă��܂��āB�ǂ����Ă����������h�̏��ŐV�z�̗������̏�q�����肽���ƌ����̂ł��B���ł��悢���琢�������̏����A�ƌ����ėp�ӂ������̂��܂��N���̌o��(�˂����B�o���̎q)�ɏ���������q�ł����B�ȏ�̂��Ƃ���A�nj��ɂ����Ă͒���̌����̌�p�𗧔h�ɖ��߂��邠�Ȃ����܂Ɠ��l�ɁA�䂪�������Ƃ�����̑厖�����Ȃ����Ƃ̏o���铖���̏��̃u�����h���Ǝv����킯�ł��B���Ȃ����܂̂��˗��A�Ɋy�����ւ̂����͂��Ǝv���A�S�����߂Ė��߂����Ă�����������ł��v ���̘b�́u�Í������W�v�̕ҎҁE�k���G���@�[�[���璼�ڕ������b�ł���B���̂������ȂLj�A�̎�������ꂽ�s�\�̏���̎����������Ă�������������B |

|

|

��292�i�@�s���E�ɖ[�E�����̔\���̗_��̎�

���̖��l�Œm��ꂽ�����s���������ōs��ꂽ��킹�ɏo�Ȃ������̂��ƁB��킹�Ƃ́A�Q���҂����E��g�ɕ����A���ꂼ�ꂪ�����������̍��E�����E�`���ꂽ�G��a�̂Ȃǂ������D��ȗV�сB�I�ꂽ�l�X���҂�s����������Ȑ���I�������A�s�����́A�������ɉ��F�̓�����\���ė��ʂɎ��M�Ŋy�{������������I�����B(���)�V�c�͂�������āu���̂ǂ̐��肱�̐����킵���߂ł����v�Ƒ�ϊ�ꂽ�Ƃ����B ���̍s�����̑��ɂ����鐃�̒��[���ɖ[�����炵���\���Ƃ������B�ނ́A�����ꑰ�̎��_�ł���t���喾�_�̂������ɂ��A���o�����߂�o���Ɍf����z���ꖇ�쐻�����̂����A�o���オ�����z���������f����悤�Ȍo�����Ȃ������̂ŁA�u�K�v���Ȃ��̂ɂ��������������̂́A�����������̂��낤�ȁv�Ǝv���A�z�����̂܂d�����Ă������B���̌�A�ɖ[������ʼn��N���o�����B����N����ň�،o(�����̑厖�T)�����߂鏑�ɂ�����A���̌o�ɂɌf������z���K�v�ɂȂ����B�u�����A�̈ɖ[�a�̖��̂������͂��̓��̂��߂̐_���������̂��Ȃ��v�ƊF���������Ƃ��B �́A�������������ɑ�������A�C�ʂĂċA���̓r���A���˓��̈ɗ\������őD�������Ȃ��Ȃ����B���̎��A�����̖��ɑ�R�_(������܂�)�_�Ђ̎O�����_������A�u���Â̎Ђɂ����肽��z���䂪�Ђɂ͂��炸�B���̖��l���邻�Ȃ��������ċ����v�ƍ������Ƃ����B�����͐��i���ւ����̂��O���ɏ㗤���A�u���{�������R�ϑ喾�_�v�Ə����ĕ�[�����B���̂��Ƃɂ��A�����̔\���ƂƂ��Ă̖����͂���ɍ��܂����Ƃ����B����3�N�̏o�����ł���B |

|

|

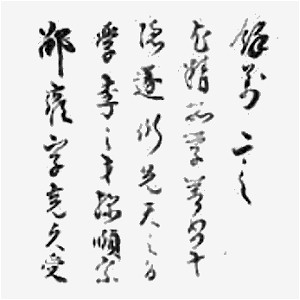

��293�i�@�O�@��t���u�ܕM�a���v�̗R���̎� �O�@��t��C���܂������̓��ɂ������̏o�����B�����̋{��ɁA�����Ǝ]����ꂽ���`�V�̏����|�����Ă������A�ɂ݂��������C�����邱�ƂɂȂ����B�����A�B�l�̏����������Ƃ�����ĒN���������Ƃ��Ȃ��B���̎������悤�ɐ���������ꂽ��t���A���藼�����ɕM���Ƃ�A���Ƃ̏�����C�ɏC�������B�u�ܕM�a���v�̗R�����B����ɂ͕ʂ̐�������B�����E�����E���̂ȂǁA���܂��܂ȏ��̂����R���݂Ɏg����������t�B���̑��ʂ��䂦�Ɂu�ܕM�a���v�Ǝ]����ꂽ�Ƃ����B �@ |

|

| �����_�Ə��� | |

|

�����_�Ə��� 1�@�̂т̂тƏ���

���_�Ƃ́A����_�������͂Ȃǂ̑��̂ł��B�����ł́A3��ɂ킽���āA�����鏑�_�̒����珑�ʂɒʂ��镔�����܂ݐH�����Ă������Ǝv���܂��B �����A���̑��ߒ�Ƃ����\���Ƃ��������A�u�����v�Ƃ������_������܂��B�ނ͂��̒��ŁA�������܂�������Ƃ��ƁA���܂������Ȃ��Ƃ��̏��������ꂼ��5�������Ă��܂��B���Ȃ�ɉ��߂��Ă݂܂��B �s���܂������Ƃ��t 1�D�d�����q�}�ŁA�C������������肵�Ă���B 2�D������������͂����肵�Ă���B 3�D�C�悭�āA�K�x�Ɏ���C������B 4�D���q�̂悢���Ɩn������B 5�D���ƂȂ������Ă݂悤�Ǝv�����B �s���܂������Ȃ��Ƃ��t 1�D�����ɂ�������āA�C�������Ȃ��B 2�D���̒��ɂ���₱��╂����ŁA�W���ł��Ȃ��B 3�D�������炾��o��悤�ȓV�C�B 4�D���Ɩn�̒��q�������B 5�D�Ȃ����C�������Ȃ��B �����琔�S�N�O�̏��̖��l���A����̎������ƂقƂ�Ǔ������o�Ȃ̂͂������낢���Ƃł��B ���āA���̏��������܂̏����w���ɓ��Ă͂߂�Ƃǂ��ł��傤�B�u�e�X�g�̂��Ƃ��C�ɂȂ��āv�u���x�݂̂��Ƃ̖����Ȃ鎞�ԁv�u�����������Ǝv������M���J�`�J�`�v�c�c�Ȃ��Ȃ��悢�����͂��낢�����ɂȂ��ł��ˁB �ł͂���1�����B���������������Ɓu�m�͌Ȃ��m�炴��ɋ����A�Ȃ�m����̂ɐ\(��)�ԁB�v����́A������F�߂Ă���Ȃ��Ƃ��͂��C�������Ȃ����A�^����F�߂���Η͂�����A�Ƃ������Ƃł��B���ʂ̎��Ƃɂ����Ă��A�q�ǂ��������̂т̂тƗ͂��ł���悤�Ȋ��̐�����A���܂��܂ȍH�v���K�v���Ǝv���܂��B�@ |

|

|

�����_�Ə��� 2�@���{�̏��_����w��

����͓��{�̏��_�ł��B �u�O�@�A�M��I���v�Ƃ������Ƃ킴������܂��B�����܂ł��Ȃ��O�@��t��C�́A���{���\����\���Ƃł��B�Ƃ���ŁA��C�̏��Ɠ`������u�K�ѕM�\(�������̂ӂł��ق�����Ђ傤)�v�Ƃ��������ɂ��܂��ƁA�ނ͓��ɗ��w���A�M�̍������w�сA�A����A�����E�s���E�����E�ʌo�p�̏��̂̈Ⴂ�ɂ��킹�č�点���l�{�̒K�ѕM���A����V�c�Ɍ��サ�����Ƃ��킩��܂��B�܂��C�͕M�ɂ͂����Ԃ�����Ă����̂ł��ˁB���̂��Ƃ킴�́A�����̋Z�p�s����p��̂����ɂ���l�����߂邱�Ƃ��Ƃ������Ƃł��B ���{�ŏ��߂ď��_���c�����̂́A��C�ł��B�ނ͒����̌Â����_�����p���Ȃ���A�u���Ƃ������̂́A�g�U�h�ł���B�����̒��ɂ���v����������A�X�����ۂ�\��������̂ł���B�v�Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ������Ă��܂��B�������ɓV�˂��������Č������Ƃ��傫���ł��B ���āA���{�̌Â����_�́A��`���Ƃ��Ă̐��i�����������悤�ł��B�܂肠�闬�h�ɖ����Ɏp����Ă������̂ł��B�u�����ĊO���ɂ��炳�ʂ悤�Ɂv�Ƃ��A�u���k���Č��`�������v�Ȃǂƕ����ɏo�Ă����肵�܂��B��v�Ȃ��̂Ɂu��ߒ�P��(�₩���Ă����傤)�v�u�˗t��(�����悤���傤)�v�u���؏�(����ڂ����傤)�v������܂��B ���̔�`���̓��e�́A�ɉ������ׂ�����@��A�p��p�ށA�����w�ԐS�\���ȂǕ��L�����̂ł��B�Ⴆ�A�u�V�c�̑O�ŏ����Ƃ��́A�������������Ɍ������܂܂ŏ������Ɓv�Ƃ��A�u(�Ō`��)�n���g�������Ƃ́A�悭�@���ēh��̓��ꕨ�ɕۑ����Ă������Ɓv�́u�ŏ�̔鎖�v�ł���ȂǁA�o���Ɋ�Â������@�_�Ȃǂ��A���ׂ��ɋL�q����Ă��܂��B�Ȃ��ɂ́u��A���������Ƃ��͒��ԏ����Ƃ������傫���Ȃ肪��������A�����߂ɏ����Ƃ悢�v�ȂǁA�d�C���̂Ȃ������̐�����z���ł��Ă������낢����������܂��B �������u�����悢�����C�����Č��邱�Ɓv�A�u�����̏��������̗̂ǂ��������l���邱�Ɓv�ƁA�ӏ܂⎩�ȕ]���̏d�v���ɐG�ꂽ��A�u��{�̕M�g����A�ӎ�𗝉����Ȃ��łނ�݂ɏK�����̂ł́A���p���������K��Ȃ����͏����Ȃ��v�Ȃnj���̏��ʂɒʂ�����e�������܂܂�Ă��܂��B�@ |

|

|

�����_�Ə��� 3�@�u�n���v����

�H�����l�̖��Œm�����Ô���́A�̐l�E���p�j�ƁE�p���w�ҁE����ƂƂ��܂��܂Ȍ����������T�^�I�ȕ��l�ł��B����́u�����ɂ��āv�Ƃ����u�����L�^�����������͂ɂ́A�̂̏����w�Z�̏K���̗l�q�ƁA���g�̈��M�Ԃ肪�ʔ����������Ԃ��Ă��܂��B�܂��A���ւ̐[���X�|�����������܂��B�����܂�ł��̓��e���Љ�܂��B ���w�Z�ɓ������Ƃ����珑�����̎��Ԃ����낵�������B���Ƃ��ƍ������������̂��E��ɕς�������ꂽ���Ƃ������āA�ѕM�͂����Ɨ���_�ł������B�����K���̎�{�ǂ��菑�����Ƃ̂ł��Ȃ���ނ̐l�Ԃ������B���w�Z�ɓ����Ă��A�K���̐搶����u���܂��͑��̉Ȗڂ͂悭�ł��邯��ǂ��A�K��������ƁA���͗܂��o�Ă��Ȃ��v�ƌ�����قǂ������B���̐搶�Ƃ͌�ɂ��莆�̂��Ƃ肪����A���ꂪ��ƂɂȂ������Ƃ��A���ɑ��āu�N�̎��͍����킩���v�ƕ]���ꂽ�B �w������A����͍l�����B�����͎������ɂ͂Ȃ�Ȃ�����ǂ��A�ӎv��`���邽�߂ɂ͐l�ɂ킩��悤�Ȏ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƁB�����A����ł��ǂ߂閾���̊�������{�ɁA�Ɗw�ŏK�����n�߂��B���̌コ�܂��܂ȏ����̖@�������邪�A�����̃I���W�i���e�B�[�ɋC�����āA���l�̉e�����Ȃ��悤�ɋ�S�����B ����ɁA����͏��̊w�ѕ��ɂ��Ă����̂悤�Ɍ����Ă��܂��B �K���̎�{�����ď����Ƃ������Ƃ́A��{���������l�̐l�i�Ƃ��A����Ƃ��A���̐l�̎�Ƃ��������̂ɑ��āA���̂��\�����Ȃ��ɗގ��i����邱�Ƃł���A���F�̌m�ÂƓ����ł���B�����ŋC�����Ȃ������Ɏ���N���o�Ă���̂����̐l�̎������ł���B�n���ł����Đ����K���āA����̐^���ł��Ȃ��Ȃ̒n���ő�O�Ɍ������ĉ������̂������悤�ɂ���̂�������K�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����B ����̎咣�́A���̎����S�̋����Ƃ����܂��āA��������焈ՂƂ���Ƃ��������̂ł����A����̏��ʂɂȂ��镔���������Ǝv���܂��B�q�ǂ������́g����N���o�Ă��鎝�����h���ǂ�����Ă������グ�邩�A�q�ǂ������́g�n���h���ǂ�����ĐL�������Ă����悢�̂��B�����w�Z����̏K������Ɏ��܂肫��Ȃ���������̋����g�n���h���A�����ɏ��ʂ̂������₢�����Ă���悤�ȋC�����܂��B�@ |

|

|

�����ʋZ�\�Ɩ͕�

���ʂ̎��ƂŁA�u��{���悭���ė��K���܂��傤�B�v�Ɛ��k�Ɏw���������Ƃ͂���܂��H���ޕ���(�������{)���悭���ė��K���邱�Ƃ͏��ʊw�K�̊�{�ł����A���̎w���́A���ʂ̎��Ƃ��ǂ̂悤�ɓW�J���Ă��邩�ɂ���āA�D�܂����Ȃ��w���ƂȂ�ꍇ������܂��B �Ⴆ�A�u�����͋��ȏ������y�[�W�́��H������K���܂��B����ł́A��{���悭���ď����܂��傤�B�v�Ƃ����悤�ȊȒP�Ȏw���݂̂ŗ��K�����ɓ���悤�ȓW�J�A���Ȃ킿�A�{���̊w�K�ۑ�ւ̗����k�ɏ\���ɐ}���Ă��Ȃ��ꍇ�ł��B���̏ꍇ�A�u��{���悭���āv�Ƃ����Ȃ���A�����̐��k�͋��ޕ����̂ǂ�������悢�̂��킩�炸�A�P�Ȃ�͕��Ƃɒǂ����܂�Ă��܂��܂��B���ʊw�K�́A���ޕ�����}��Ƃ��āA�����ɓ��݂���鏑�ʋZ�\���K�����邽�߂̊w�K�ł��B���ȏ��̋��ޕ����͂����܂Ŏ��`�̈��ł���A���`�������ď������Ƃ�z�肵���͕틳�ނł͂���܂���B ��ʓI�ɁA���ȏ��̋��ޕ����ɂ́A���ʋZ�\�Ɋւ���w�K�ۑ肪��ݒ肳��Ă��܂��B�Ⴆ�u�сv�Ƃ������ޕ���(�ѕM)���������Ƃ��܂��傤�B���̏ꍇ�u���E����Ȃ銿���𐮂���Z�\�v�̏K���Ƃ������Ƃ����C���̊w�K�ۑ�ƂȂ�܂��B�u�сv�Ƃ����`�ɂ́A���ƝӂƂł��݂��ɃX�y�[�X�����荇���Ĉꕶ���Ƃ��Đ����遄�Ƃ��������������Ă���A���̏��荇���̎d�����u���E����Ȃ銿���𐮂���Z�\�v�ł��B������u�ؖv�ł͂Ȃ��āu�сv�Ȃ̂ł��B���Ƃ�P�Ȃ�͕��Ƃɂ��Ȃ����߂ɂ��A�u���E����Ȃ銿���𐮂���Z�\�v���Z�\�Ƃ��Ċw�K�҂ɔF�������邱�Ƃ��̗v�ł��B�܂�A�u�H�v�u���v�u���v���̑��̍��E����Ȃ�\���̊����Q�ɂ����ʂ��Ă���Ƃ����@������F�������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B���p�̂����Ȃ��Z�\�͋Z�\�Ƃ͌Ăׂ܂���B�ѕM�Łu�сv�������炻������ɏ����Ă��A�d�M�Łu�H�v���������Ƃ��Ɂu�щv�Ə����Ă����̂ł͋Z�\���K�������Ƃ͌����܂���B �܂��A���ޕ����Ɋւ�������ߓx�ɒ���̂��͕�ɂȂ���܂��̂ŗv���ӂł��B�Ⴆ�A�u�̎n�M���ӂ̎n�M�̕���5�~�����炢��B�v�u�_�̈ʒu�͂��̉�Ƃ��̉�̊ԂɁB�v���X�ׂ̍����w���̂��߂ɁA���̋��ޕ����ł͉��𒆐S�Ɋw�K����̂��Ƃ����_���s���m�Ȏ��Ƃ��͕�̂��߂̎��ƂɂȂ肪���ł��B���t�́A���ތ����̒i�K�ŁA�u�@���S�ۑ�ɂ��Ă̏��A�A���K�ۑ�ɂ��Ă̏��A�B���̑��̏��v�Ƃ����悤�Ƀ����N�����Đ������Ă����A���Ƃ̍ۂɕK�v�ɉ����Ē��邱�Ƃ��]�܂����Ǝv���܂��B ���s���낷�鎞�ԓI�ۏ�����A�������K�̒��Ŏq�ǂ����炪�Z�\�����蒅�����Ă������Ƃ��\�ł��傤���A�T�ɏ��ʂ̎��Ƃ�1���Ԃ��邩�Ȃ����̍����ł́A���t�̎x���̎d���͏d�v�Ȃ̂ł��B�@ |

|

|

���u���ʁv�w�K�̍čl

����́A�����������b�ɂȂ�܂����A�����������������B ���q���̎���A�u��K�v�͕����̏����������łȂ��A�ǂݕ����b�̏K����ړI�Ƃ������ȓI�w�K�X�^�C�����Ƃ��Ă��܂����B�Ⴆ�A���ƂɌg���l�X�̎q���́u���������v���w�сA�_�ƂɌg���l�X�̎q���́u�_�Ɖ����v���w�ԂƂ����悤�ɁA�����������������ޑI�т����A�P��(�ǂ�)����K������A�J��Ԃ������ė��K����Ƃ�������Ɋw�K���i�߂��܂����B���Ȃ킿�u��K�v�́A����ɐ����ē�����������̊w�K�Ƃ��ċ@�\���Ă����킯�ł��B �Ƃ��낪�A����5�N�Ɂu�w���v���Еz����ߑ�w�Z���琧�x���X�^�[�g����ƁA���q���́u��K�v�́A�č��̋����ɂȂ���āu�K���v�Ƃ����ꋳ�ȂƂȂ�܂����B���̊w�K���e�ł����A�ǂݕ����b�̊w�K�͑��̋��Ȃɏ���A�u�K���v�͎�Ɂ������̏��������̊w�K�Ɍ��肳��邱�ƂɂȂ����̂ł��B����33�N�ɍ���Ȃ��������Ă���́A���Ȃł͂Ȃ��Ȃ�A�u�������v�Ƃ�������Ȃ̈�̈�ƂȂ�܂������A�u���ʁv�Ƃ����ď̂̍����Ɏ���܂Ŋw�K���e�͑傫���ς���Ă��܂���B �����A���Ǝ����̌��A�w�K���e�̌��I�Ƃ���������E�̓����̒��ŁA������u�������v�w�K�Ɓu���ʁv�w�K�̓��e�I�d�������Ƃ���Ă��܂��B���̂悤�Ȓ��Łu���ʁv�́u�����K�v�Ȃ��v�Ƃ��u���Ԑ������炷�ׂ����v�Ƃ����������邱�Ƃ��m���ł��B���E���w�Z�ɂ�����u�������Ɓv�̊w�K�S�̂����ʂ��āA���̊�b�w�K�Ƃ��āu���ʁv���ʒu�Â���ׂ��ł����āA�����ɂ́A�ǂݕ��̊w�K���b�̊w�K�ɂ��z�������A����������������K�����邱�Ƃ��˂�����w�K�������đg�D����K�v������ƍl���܂��B�u���ʁv�Ƃ������E�ɕ�������̂ł͂Ȃ��A���̂��Ƃ��ނ���u���ʁv�̃T�C�h����ϋɓI�ɃA�v���[�`���Ă������Ƃ����߂��Ă���Ǝv���܂��B ���̂悤�ɍl���܂��ƁA����ɐ����ē����A�܂��A����Ȃɂ����ċ@�\����u���ʁv������g�D���Ă������߂ɁA���Ȃ��Ƃ����̂悤�ȓ_����X�̎��Ǝ��H�̒��Ō������Ă������Ƃ��K�v�ł͂Ȃ��ł��傤���B �������{���Ύ������ѕM�厚��ӓ|�̎��ƂɂȂ��Ă��Ȃ����H ����̏��������Ƃ̊֘A���}���Ă��邩�H ����̏��w�K�Ƃ̊֘A���}���Ă��邩�H �@ �@ |

|

| ���l�ԋ�C�ƌ|�p | |

|

���c���u�^���v�@

�u��C�v�Ƃ����Ăі����l�̔]���ɏZ�ݒ������͈̂�̂����납�炩�肩�ł͂Ȃ��̂����A���S����������ɂ͑c�ꂪ�悭�u����t����v�ƌĂѐe����ł������Ƃ��v�������B�f�p�ȏ����M�̂Ȃ��ɍ��������Ă���l�ԋ�C�A�u�O�@��t�v�Ƃ���拍��͍���R�̂���a�̎R���Ő��܂������l�ɂ��A�Ȃ��ݐ[�����O�ł������B 1200�N���̂ɐ�������C�͍����ɂ����Ă��Ȃ������̐l�X�̓Ă��M�̑ΏۂƂ��āA�����^���@�̏@�h�ɑ�����l���������ɂƂǂ܂炸�A�L�����{�l���爤����A���q����Ă���B�u��t�͋�C�ɂƂ��v�Ƃ������Ƃ킴������悤�ɁA������̍Ő����̖@�R�A�����ȂǂƔ�ׂĂ݂Ă��A�^�̑�t�Ƃ��Ă��̂悤�ɓ��{�l�ɕ��ꑸ�h����Ă�����́A�ق��ɗނ��݂Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���̐��q�̍ł��͂����肵�������ꂪ�A�l�����\��������ꏄ��ɂ���B��C��42�̂Ƃ��ɐl�X�̍Г���������߂ɊJ�����Ƃ������ŁA��ɋ�C�̍��킪�ނ̑��Ղ�������̂����߂���̂͂��܂�Ɠ`�����Ă���B�l�Ԃɂ�88�̔ϔY������A�l�����\���J�����邱�ƂŔϔY�������A�肢�����Ȃ��Ƃ����B�������g(���S�̓���)�A���m�y��(�C�s�̓���)�A���Q�ɗ\(���̓���)�A����]��(���ς̓���)�Ɏ���1450�L�������q����l���H�͐̂������l�X�̐l���̋ꂵ�݂�����A�������тƈ��炬��^���Ă����F��̗��ƂȂ��Ă���B���s��l�A�ǂ��ɂ����Ă������ЂƂ�ł͂Ȃ��A��C�ƂƂ��ɕ��݁A�S�g���݂����Ƃ����g�̊��o�͏@���A��@�����킸�A�܂����ЁA�M���đ����̗�q�҂𖣗����Ă���B ���������ΐ����̊ς��u���̏d���v(1972�N�m���|�n�ē��k��ē�)�Ƃ������������f����ӂƎv���o�����B��l����16�̍��Z���̏�����������A���R�Ǝ��������߂āA�Əo���R�ŗ��ɏo�镨��Ȃ̂����A�l���̎D�������邨�H�̂悤�ȋꂵ�����𑱂��Ȃ���l�X�Ȑl���͗l�ɐG��A�����Ă������Ƃ̌��������w�тȂ��玩�����݂߂Ȃ����Ă����B�ǓƊ���҂��������z���A�₪�Đl�Ԃ⎩�R�ɑ���L���ȐM����[�ߐ������Ă����Ƃ�������Ȃ̂����A�g�c��Y�́u�����܂ł����Ė�������v�Ƃ����}���̂��₯�ɐS�ɟ��݂��̂��o���Ă���B�������l���̎��R�₨�H���炷�ނ̉��A�ǂ��ɂł����鏬���ȍ`���A���s���V�k�̏Ί�ȂǁA����ӂ��f���͓����̖l�̐S�ɂ����݂��݂Ɠ`����Ă����B�l���̌ǓƁA�l�X�̐����̂Ȃ��Ɍ����l�X�ȋ�Y�A�Ђ��ނ����A����ȂǁA�N���̋�C���^�������߂ċ�サ�Ȃ������������f�i�Ƃ�����悤�Ȑt�f�悾�����B �Ƃ���Łu��C�v�Ƃ������́A�l���̎��˖��̋߂��̌䑠���Ƃ������A�ŋ��������@�k��1�l�̏C�s�����Ă������A�������ɖ��������̒��ɔ�э��݁u�킪�S��̔@���A�킪�S�C�̔@���v�Ƃ������n��̌����A��C���炪���t�����Ƃ���Ă���B�Ȃ�Ƃ������炩�ȃX�P�[���̂��閼�O�ł͂Ȃ����B��C�ɂ��ĂȂɂ����������Ǝv��������������10���N�O�ɑk�邪�A�����̍�i�̃^�C�g���ɋ�C�̗c���u�^���v���������ɂ��āA�G��uMAO�v�V���[�Y���n�܂������Ƃɂ���B�����A����ɂ����Â܂�A����܂ŕ`���Ă����u���R�ٌ̈`�V���[�Y�v�𒆒f���A�V���ȓW�J��͍����Ă����B ���̍���i�̃^�C�g���ɐl�̖��O��t�������ƍl���Ă��āA�v�Ă������ʁA��C�̗c�����̖��O�ɂ��ǂ�����B�G�������n�Ȑl�Ԃ̃A�E���̂悤�Ȃ��̂Ƃ��āA��C�̂悤�ɑ傫���������Ăق����Ƃ����肢�����߂Ė��t�����̂����A��C�̒�m��Ȃ����͂Ɠ�ɖ�����ꂽ�ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�������A�悭�悭�l���Ă݂�Ɠ����͖����̒m���ȂǂقƂ�ǂȂ��A��C�ɂ��Ă����قǒm���Ă����킯�ł͂Ȃ������̂����A�Ȃ��������C�ɂȂ鑶�݂Ƃ��ċ�C�͖l�̐S�̕Ћ��ɗ��܂��Ă����B�c���u�^���v��q�Ĉȗ��A�G��uMAO�v�V���[�Y�͒x�X������݂𑱂��Ȃ��獡�������X�i�����Ă���B�@ |

|

|

���ȉ~�I�l�ԁ@

��C�������ɂ��ǂ���ߒ��͂��̖̂{�ɂ͗l�X�ɕ`����Ă͂��邪�A�Ȃɂ�����C�̐l�Ԃ��̂��̂ɔ���˂Ȃ�Ȃ����낤�B����͋�C���c�����A�@������p�̕����I���ɑ���s�����o����Ƃ����A�]���x�S�����Y�k��2�l�̊����ɂ��Č�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���g�Ȑ��˓��̕��y�͂��Ƃ��A��������C���ʂ̗v�H�Ƃ��Ȃ蕶�����J�����n�ɂ����āA�n�������������̎O�j�Ƃ��Đ��܂ꂽ��C�́u�M���v(�Ƃ��Ƃ���)�Ƃ��e���̊��҂���g�ɔw�����Ă����B 7�̍��A�̐g����(73�ԎD���o�߉ގ��E���m�@)�ɓo��A�u����ɓ��葽���̐l���~�������A���̊肢������ʂȂ玩���̖����̂Ă�v�ƁA�R����g�𓊂����B���̎��߉ޔ@���ƓV����������A���̐g���������Ƃ����`��������B��C�ɂ͂��̂悤�Ȑ������̓`�����c����Ă��邪�A��������O�̉i���̋~�ώ҂Ƃ��Ă���ꂽ���杂̂ЂƂƂ����邾�낤�B�Ƃ������c���̂����蕧�T���D�݁A�D����D��������Ă͗�q�����ƒ����ȍ~�̓`�L�ނɋL����Ă���B�P���Ȑ_�鉻�A�_�i��������킷��b�ł͂Ȃ������̋�C���Î�����悤�ȓ`���ł���B���̌�12�Ɏ]��̍��w�k��3�l�Ŋw�сA15�ŏf���̈����呫�ɘA����A�㋞���A18�����w�̖��o�ȁk��4�l�ɓ��w���邪�A�����ւ̓��ɐ�]���A20�����ɂ́u��K�����͌Ðl�̑����Ȃ�E�E�E(�ȉ��ȗ�)�v�k��5�l�Ƒ�w������A�R�тł̏C�s�ɓ������Ƃ����B��������C�̏ꍇ�A�R�яC�s�ɓ������Ƃ����Ă��A�����ȏo�Ƒm�Ƃ��Ăł͂Ȃ����x�m(�������A�m�������̂����Ƃ�������)�ł������B���̒��ނٖ̕��̈Ӗ��Ƃ��Ƃ�邠�̗L���ȁA�E�����E�����̔�r�v�z�_�A�u�W�ڎw�A�v(��ɏ����Ɗ����̏\�C�������肵�āu�O���w�A�v�ƂȂ�)���̂�24�̂���ɂȂ��Ă���ł���B ��C�ɂ͗c��������{���I�ɐ��Ȃ���̂ɑ��鋭���u���������Ȃ���Ă����̂��낤�B�^�������߂邽�߂̑��ʂȐ��������k��6�l�́A������ɐ��i����Ђ��ނ��ȋ����҂Ƃ��Ă̑��̑c�t�Ƃ͈Ⴂ�A�@���ƂƂ��Ă݂̂Ȃ炸�A�v�z�A���|�A�y�؍H���A����A��w�A��w�A�n���w�k��7�l�A�͂��܂��\���ƂƂ��Ċ����̋Ɛт��c���A���{�����̗l�X�ȕ���ɑ��ʂȑ��Ղ��Ă���B�@�@ �ȑO��C�Ɋւ��鏑�����������A����Ȃ��L���ŕs�b��Ȃ��̂����A�l�Ԃ̓T�^���~�I�l�ԂƑȉ~�I�l�ԂƑ������ꍇ�A��C�͂܂��ɑȉ~�I�l�Ԃɑ�������Ƃ����������v���o�����B��C�̐��U�́A���Ɣ̎��������݂ɌJ��Ԃ��i������Ƃ����A���S���������ȉ~�I�l�Ԃ̍˔\�ɖ������ӂ�Ă���B�]�̖��Ƃɐ��܂�A�����̗{����ڎw����w�ɒʂ��A�����w�⒆���ÓT���w���N���͑��A���̌㕧�����u�A�R�тɂ킯����A���Ȍ[���ɗՂސN��(�u�W�ڎw�A�v���Ĉȍ~�A��������܂ł�7�N�̓����͕s���Ƃ���Ă���)�͔A31�œ������A�C���h�������w���Ǝt�̌b�ʂɏo��A�^�������̑����҂ƂȂ�A���X�ƋA�����A��������{�ɒ蒅�E���z�������s�N���͑��A�����50���߂��鍠����R�щB�قɓ��ۂ�[�߁A62�ɍ���R�ł��̐��U�����ӔN���͍ĂєƁA4�ɑ�ʂ����Ƃ���������������B�Ȃ�قǑ��Ɣ̓�̒��S���s�������Ȃ��牠���Ȋ�����W�J�����C�͏œ_�������Ă����ƍl���������킩��₷���B���Ȃ݂ɑ�����~�I�l�ԂƂ́A���̐l���Ɉ�̒��S���Ȃ�����������A���̌����ɏ]���Ĉꌳ�I�ɐ����ł���Ƃ����悤�Ȑl�ԑ��A�܂��ɓ��{�l�̍D�ޓT�^�I�ȗ��z�������A���傤�ǍŐ��̂悤�ȏ����ȋ����S���������@���҂��C���[�W���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�Ƃ�������C�͑����I�Ȉӎu�Ɠِ��I�Ȉӎu�̐U�����ő���ɔ���������Ղ̐l�ƌĂׂ�̂�������Ȃ��B�@ |

|

|

���^�������ƌ��t�@

��C���c��������͂��̂قƂ�ǂ������Ɋւ��鏑���Ƃ����Ă��邪�A���̂Ȃ��Ɉꕗ�ς������������n�삷��ۂ̎���w�������˂����|������Łu������{�_�v�k��8�l�Ƃ������삪����B������ǂ݉����\�͂Ɍ�����l�ɂ͂Ȃ��Ȃ��ߊ�肪���������Ȃ̂����A���̏��̈�߂������ŏЉ��Ă���̂ň��p���Ă݂悤�B�u�n���c�ɂ��ĕ\�n�ɏA�Đ��鑔����w�сA�����Đ��`�ɓ���āA�e�X�]�_���B�R�Ɛ����A�u�͑T�قɓĂ����āA���̎��������Ƃ����B�E�E�E(�ȉ��ȗ�)�v(��C���c�����A����̔����ɂ��ĕ��͂��K���A�����ɗ��w���čĂѕ��͂��w���@���I�������Z�����āA���܂蕶�͂ɂ������މɂ��Ȃ������B���������͂̍D���Ȍ�y�����Đ����Ă��̖{���������B)�Ƃ����̂ł���B���e�͑唼�������ɓ`�����Ă������w���_�≹�C�_�A�n��Z�p���W�߂��Ҏ[����Ă���悤�����A�@�������̉ɂ��݂Ă��̂悤�ȏ������Ƃ́A��C�̏����W�͂̍����ƁA�Ƃ�킯���t�ɑ�����X�Ȃ�ʊS�A���M�̂قǂ��M���m���B��قǒ����̌�w�ɒʂ��Ă��Ȃ��ƁA�܂���������͂�����\�͂ɒ����Ă��Ȃ��Ƃ��̂悤�ȍ�i�����͕s�\�ł��������낤�B��C���g�͂��̒��삪�@���I�ړI�̂��߂ł͂Ȃ��A�����ɕ��w�I�ړI�̂��߂��Əq�ׂĂ͂��邪�A�^�����������t�Ɏ��݂̂���������āA���t���ɂ���@���ł���Ƃ������Ƃ��A���ɓ`����Ă���悤���B�Ȃ�Ƃ��M���������قǂ̌�w�\�͂ł���B ���������̌�w�̓V�˂ɂ��Ċ����Ƃ��v�����C�ɂ��傫�ȍ��܂��������B��C�̒�q�^�ς��ҏW�����u����W�v�Ɏ��߂�ꂽ��C�̑̌��k�ŁA�u�����������Ĕ��A���ɗՂ�ŐS�����B�v(�N����̌������������̂肱���A�K���ɂ��Ĕ��Əo����Ƃ��ł��Ė����̋��T����ɂ������A����͒ʏ�̕����o�T�ƈ���āA���������ł͂��̐^�ӂ�c�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B)�܂��u�킪���̋��Ȃ�A�N�ɜ߂Ă����ɋA����B�����@�݂̍邱�Ƃ���B�v(�߉ށq�ߋ��r�Ɩ��Ӂq�����r�̓̊Ԃɐ��܂ꂽ���̐����̕s�т̂��߂ɁA���ނׂ��t�A�����ɂ����铹���w�����Ă����w���҂����Ȃ��B���ɂ��̍����̋����͂����ɂ���Ƃ����̂ɁA���̔��ɓ��邽�߂̎�i�A���@���܂�ł킩��Ȃ��B)�ƒɍ��̋ɂ݂ɒB�����S���f�I���Ă���B���̔閧�̌����������߂ɋ�C�͊C��n�錈�S�������Ƃ����̂��B �����ȑO�̏���z���邩�����ŋL���ꂽ�����̕��͂���A�����̋�C���@���ɐ�]�̕��ɗ�������Ă��������ǂ݂Ƃ��B ��w�𒆑ނ��A�R�яC�s�ɓ����U�͕����E�w�₩�痣����H�C���Ɏ�������C���A���̋����͕����E���Ƃ����ł͖���ɓ���Ȃ��Ƃ���u�����v�Ƃ������̏�ǂɂԂ��蜱�R�Ƃ���̂��B�@ |

|

|

�����E��䶗��̐}���@

�^�������̉��`�͂��̌�������A�t�̌b�ʂ���`������闼�E�֑ɗ��k��9�l��c�t�}�k��10�l�Ƃ����}��(�V���{���I�̌n)�ɂ���đ��`����邱�ƂɂȂ�B �����̐[���Ȃ�@�����p�A���E�֑ɗ���c�t�}�͋��T�⒍�ߏ������ł͗����ł��Ȃ����G�Ȕ��̂����݂��A��̓I�Ȏp�E�`�Ƃ��ĕ\�����ꂽ�}��E�}���̊ϑz�Ǝ��o���E��Z�������邱�ƂŁA�͂��߂Ċ��o�I�A�����I�ɔc�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�Ƃ����B ����܂ŏ@���͗m�̓������킸�A�����̌|�p��i�ݏo���Ă������A�G��ł����Ă������ł����Ă������̑����͗�q�⋟�{�̑ΏۂƂ��Ă���̂���ʓI�����A�u�����̋����͉��[�����M�ł���킷���Ƃ�����Ȃ��߂ɐ}����p���Č��Ȃ����̂Ɏ����B�v�Ƌ�C�͏q�ׂĂ���B �l�܂�Ƃ��떧���ɂ�����}���E�}��͒P�Ȃ�G��ł͂Ȃ��A���邱�Ƃɂ���Č����J�����Ƃ��ł���Ƃ����傫�ȓ����������Ă���̂��B����͌o�T��_���Ƃ��������⌾�t�ɂ���ė����I�ɗ������A�[������Ƃ��������A�S�g�̓I�ɔc�����邱�Ƃ�v�������B���̂��߁A���̕����ɔ�ׂāA���o�A���o�Ȃǂɑi����X���������Ȃ�A�ɍʐF�̖������p�̂悤�Ȉ�ࣂ��鐢�E�����݂����ꂽ�̂��낤�B �u�䐿���ژ^�v�k��11�l�̈�߂Ɍ|�p��i�ɑ����C�̍l���Ƃ��ďЉ�ꂽ���̂悤�Ȍ��t������B�u�@�͂��Ƃ�茾�Ȃ���ǂ��A���ɂ��炴��Ό��͂ꂸ�B�^�@�͐F��₷��ǂ��A�F�������Ă��Ȃ킿���v(�@��^�@�ƌĂԐ�ΓI�Ȑ^���́A���Ƃ₩�����z�������̂ł��邪�A��X�͂��Ƃ₩������ʂ��Ă̂݁A����ɐڂ��邱�Ƃ��ł���)�B��C�������A���������̋��T�A�����@��͂������̂��ƁA�֑ɗ���c�t�}�͓���I�ȋ�Ԃ������������āu���Ȃ��E���Ȃ��ԁv�ɂ����Ď��ԓI�E��ԓI�n����a���o�����߂ɁA�}���Ɠ������邩�̂��Ƃ�����̎��H��V���ɐg��u���Ȃ���K�v�s���Ȗ������ʂ����Ă����̂ł���B �����͐g�E���E�ӂ́u�O�������v�k��12�l�𑍍��I�Ɏ��H���邱�Ƃ��������Ă���Ƃ����B����͐l�Ԃ̊��o���z�������Ȃ镧�����Ƃ̂Ȃ�����Ӗ�����A������_���`�I�F�ʂ̔Z���@���Ƃ����邾�낤�B�u���g�����`�v�k��13�l�ɏ����ꂽ�u�O����������A�����Ɍ����v�Ƃ�����C�̌��t�́A���̐g���̂܂܂Ő��E�݂̍���Ƒ����s���ł��邱�Ƃ������Ă���Ă���B ��X�̂悤�Ȗ}�v���@���ɂ��Ă��̔閧�������������A�O���̎O��(�}�v�Ƃ��Ă݂̍���A�܂����̓���)��@�g�k��14�l�̓���(����@���݂̍��)�ւƏ���������̂��A�^�����̂��̂̍�����p(�O��)�͕��Ɠ��i�Ƃ�����F�ɂ������Ȃ��̂��Ƃ����B���Ƃ�̓���(�@�g)�͖��������ꂽ�܂܂̐g�̂Ȃ̂ł���B ��C�ɂ��Ă��낢��Ə����Ă͂������A�m��Βm��قǐ[�݂ɂ͂܂��Ă����悤�ɁA���n�_���������Ă��܂��B���������҂ł��邩��m�邽�߂̐S�̕H���͂܂��܂��n�܂�������Ȃ̂ł���B�l�ԋ�C�ɑ��鋻���Ɠ�͂���Ɋg�����Ă��܂����B��C�A����ׂ��ł���B�@ |

|

|

�� �k��1�l(����F�̐����L���͑��i�̔錍�A�����̈�s�@�B)��C�͑�w�݊w���Ɉ�l�̍���ɏo��A���̐l�����狕���������@��������ꂽ�B��̐^�������̑听�҂Ƃ��Ă̋�C���͂��߂Ăł����������J��̑�1���Ƃ����邾�낤�B���̈Ӗ��ŁA����1�l�̑m�Ƃ��琂́A�Ӗ��[���B �ނ����������T�ɂ́u�����l����@�ǂ���ɋ���F�̐^����S���Տ�����A�S�Ă̋��T���ËL���邱�Ƃ��ł���B�v�ƋL����Ă���B���̌��t�ɐG�������C�́A���g�̑����x�⎺�˖��A�ΒȎR�ȂǂŌ������C�s���d�˂邪�A���̂����ɗ��g�o������Y�����Ƃ܂����v���A22�Ŏ������C�Ɖ��߂��Ƃ���Ă���B �k��2�l��C�͕�T5�N(774�N)6��15���Ɏ]��̍��A�����Y�ɂĕ��������c���P��(�������̂����������݂悵�݂�)�ƕ�ʈˌ�O(���܂�育����)�̊Ԃɐ��܂ꂽ�Ƃ����B�����Y�͍��̍��쌧�P�ʎ��s�ɂ���A���͂��̒n�����߂������ŁA��͈���(����)���̏o�ł������B�f���̈����呫(���Ƃ̂�������)�͊����V�c�̍c�q�ɗ\�e���̎��u(�ƒ닳�t)�����Ă����w�҂ł������B �k��3�l�]��̍��w�A���邢�͍������Ɋw�\��������B���{�̂���Ƃ���ɂ͍��w������A�S�i�N���X�̉ƕ��̎q�킪���w�ł����Ƃ����B���w�͒n�������{���@�ցB�܂������s�ɂ͑�w�������A��{�I�Ɍ܈ʈȏォ�j��(�ӂ݂ЂƂ�)�̎q��ȂNjM���̂ݓ��w�������ꂽ�B�Z�ʈȉ����ʈȏ�̎q��͎����ɍ��i����Γ��w���������B��{�I�ɑ�w�����w�����w�́A13�ˈȏ�16�ˈȉ��ł������B �k��4�l������w�ɂ͘Z�w�Ȃ�����A�����ȁA���C���ȂȂǂ��������B���o�Ȃ́A�_��A�܌o(�Ռo�A���o�A���o�A��L�A�t�H)�Ȃǂ����Ȃ̒��S�ł������Ƃ����B �k��5�l�u��C�m�s�`�v�ɂ��Γ����̐S�����u��K�����͌Ðl�̑����Ȃ�B�ڑO�ɏ����v�Ȃ��B����g�˂��̌����B���̉A�߂ɋ����Ȃ�B�^������ɂ͔@�����v�Ɠ`���Ă���B��w�Ŋw�Ԃ��Ƃ͌Ðl�̌��t�̑���(���̍i�肩��)�̂悤�Ȃ��̂ʼn��̖��ɂ������Ȃ��A�Ƃ������ƁB �k��6�l���쌧���Z�r�̏C���H����A���|��q�@�̐ݗ��ȂǑ���ɂ킽�����Љ�Ƃɏ]�����Ă���B���Z�r�͍���ɂ��闭�ߒr�ł��������߁A��J���~���Ă͍^���ɂȂ�A�n���̐l�����͎���Ă��Ă����B���i��S�i�����͊��x�Ɩ������C�H���ɂ����������A���܂������Ȃ��B�O�m12�N(821�N)�A���s�ɂ�����t�͒���ɖ��Z�r�C���̕ʓ��ɔC������A�����A�H�����w�����A�킸��3�����Ŋ����������ƌ����Ă���B�z��̋Z�p�͂����炭�A�ݓ�����Ɋw���̂ł��낤�ƌ����Ă���B���̖��Z�r�͂��܂��A���{��̂��ߒr�Ƃ��ĊۋT����������Ă���B�܂�55�̎��ɓ��{�ōŏ��̎����w�Z�A���|��q�@���J�݂���B�����͋M�����S�̎Љ�ŁA��ʂ̐l�X�͂Ȃ��Ȃ��w����w�ׂȂ������B����ȂȂ���C�͂ǂ̂悤�Ȑg���̐l�ł������Ɋw�₪�w�ׂ�悤�ɂƑS���ŏ��߂Ă̎�����w��ݗ������B �k��7�l��C�ƒn���w�Ƃ����Ɗ�Ȏ�荇�킹�̂悤�Ɏv���邪�A�z�������Ƃ̊W�͈ȊO�Ɛ[���Ƃ����B��C�͏C���҂�R�t�̃l�b�g��-�N��w�i�ɍ��͂āA�����̔�p�≾�������̔�p�ɏ[�Ă��Ƃ����������B��ɉ������肢�o�鍂��R�̘[�����_�Ƃ���A����������ꑰ�A�O����(�O���_��)�Ƃ̊W�A�܂����\���ӏ��̗��͒����\�����Ɛ�����{�O�т̂قڏ�ɏ�������z�������A�����̗��ɓY���悤�Ȍ`�ŁA�z�R�̍̌@���A�p�B�A���@�Ղ��������Ă���B�[�I�ȕ\��������Ȃ�A����z�R�̍̌@���̖T�ɖw�ǂ̗�ꂪ���Ă��Ă���Ƃ����Ă��ǂ��B���������z���̕x�z�n�т��A�Ⴋ���̋�C�̑��ՂƏd�Ȃ�Ƃ������Ƃ��炻�̂悤�Ȑ������܂ꂽ�̂��낤���A�����̈���łȂ��B��C�̍Ŋ��͐��⒆�łɂ��Ƃ������܂ł���B �k��8�l�u������{�_�v�ꊪ����Z���܂ł���A��ꊪ(�V)�͉����_�A���(�n)�͎����̍\���╶�̂ɂ��āA��O��(��)�͏C���_�A��l��(��)�͎����쐬�̍�@�y�ѕ��w�̖{���_�A��܊�(��)�͔�]�_�A��Z��(�k)�͕��@�_�Ƃ������Ƃł���B�܂��Z���̗v����I�т�����قڎO���̈�ɂ܂Ƃ߂��v��Łu���M��S���v���Ă���B���̏����ɋ�C�͕��̊�A�M�̐S�ł���Ƃ����Ӗ��ł��̖���t�����Əq�ׂĂ���B �k��9�l��䶗��Ƃ́A���̐��E��\�����g�D�}�̂悤�Ȃ��̂ŁA�傫����̎�ނ�����A�ЂƂ��A�ّ��E��䶗��A�����ЂƂ������E��䶗��Ƃ�ԁB���������킹�āA���E��䶗��Ƃ����B �ّ��E��䶗� / �ّ��E�֑ɗ��́u����o�v�Ƃ����o�T�ɂ����̂ŁA�ّ��E�́u�فv�́u��فv������킵�A���̑ٓ���`�������̂Ƃ����Ă���B�S���ŏ\��̕���(�@)����Ȃ�A���v414�̂̕��ō\������Ă���B���S�ɂ́A�@�E���(�ґz����Ƃ��̃|�[�Y)��������@�������āA��������͂ޑS�Ă̕��̃|�W�V�����𓌐���k�܂Ő��m�ɍČ����Ă���̂����A���͂ǂ̕�������@���̉��g�ł���Ƃ���Ă��邱�Ƃ���A���̑S�̂��A����@�����̂��̂ł���ƍl�����Ă���B���̑ٓ��̑S�Ă��A����@���Ŗ����Ă��āA���ꂱ�����F���̎p�ł���Ƃ������Ƃ�����킵�Ă���Ƃ����B �����E��䶗� / ����̋����E�֑ɗ��́A�u�������o�v�Ƃ����o�T�ɂ��ƂÂ��Ă��āA�S�̂��㓙�����ĕ`����Ă��邱�Ƃ���A�u���֑ɗ�(�����܂�)�v�Ƃ��Ă�Ă���B��̃G���A�ɕ�����āA�v1461�̂̕����`����Ă���A�ّ��E����ԓI�ȍL���������킵�Ă���̂ɑ��āA�����E�ł́A�E���̃}�X�ڂ��o���_�Ƃ��āA�Q������ɐi�݁A�����Ɍ������Ƃ������ԓI�Ȍo�߂�\�����Ă���B���S�ɂ͂�͂�A����@�����\����Ă��邪�A�ّ��E�̑���@���Ƃ̈Ⴂ�́A���ԈA�q����(�E�҂��p���g���Ƃ��̂悤�ȃ|�[�Y)�ƌĂ����̂ɂȂ��Ă���B�ّ��E�����̐g�́A�p������킵�Ă���̂ɑ��āA�����E�́A���̓���������킵�Ă��āA�s�҂́A���̗��E�}�ɂ���āA���̎p�Ɠ�����z�����A���̑z��(�ϑz)�̏���������킵�Ă���̂��A�����E�֑ɗ��ł���B �k��10�l�c�t�}�Ƃ̓C���h�E����������{�ցA�����𐳂����`����8�l�̑c�t(���ҕ�F�E���q��F�E�����q�O���E�s��O���E�P���؎O���E��s��苗��E�b�ʈ�苗��E�O�@��t)�����̂��ꂼ�ꌰ���ȋƐт��A�L���i�ς̒��ɕ`�������b�}�̂��Ƃ������B�����ł͌b�ʂ���C�ɓ`�����ܕ��̑c�t�}���w���B �k��11�l�䂪���ɂ����Ė{�i�I�Ȗژ^���Ҏ[�����悤�ɂȂ����̂́A��������ɓ����Ă���ł���B����23�N(804�N)�ɓ��������Ő�(�`����t)�A��C(�O�@��t)�́A���ꂼ�ꑽ���̌o�T�E����E�}�����������A��A����V�c�Ɍ��サ���B�����̖ژ^���ژ^�Ƃ����B��C�̐����ژ^�́A���{�ōŏ��ɏo�ł��ꂽ�ژ^�Ƃ���Ă���B �k��12�l�u�O���v�Ƃ́u�g���v�u�����v�u�Ӗ��v�̎O�������A������сA�^���������A�ґz���邱�Ƃ��w���B����́A�@���݂̍�����Ӗ����A����ɑ��ĉ�X�}�v�݂̍���́A�u�O�Ɓv�Ƃ����B�u�Ɓv�q�T���X�N���b�gkarman�r�Ƃ͍s�ׁE�������Ӗ����A�u���v�͔閧�̖��ł���A���̓����͖}�v�ɂƂ��ẮA���肵��Ȃ�����A�閧�Ƃ������ƂɂȂ�̂��Ƃ����B�u�����v�Ƃ������t�̓C���h�̌���̃A�f�B�V���^�[�i�̊���ŁA�A�f�B�Ƃ́u������v�Ƃ����Ӗ��B�V���^�[�i�́u�ʒu�Â���ꂽ�v���邢�́u�ꏊ�v�Ƃ����Ӗ��ŁA���ƍs�҂̍s�ׂ���̂ƂȂ邱�Ƃ������B��C�́A���́u�����v�̈Ӗ����u���v����̓��������B�u���v����X�}�v�����̓������Ƃ߁A�����Ƃł���Ƃ����B �k��13�l��C���u���g�����`�v�ŗ��_�I�ɑ̌n�t���������_���w���B�g�Ɉ�_�����сA���ɐ^���������A�S���O���ɏZ����Ύ���ƕ��̍���A�����̌��Ƃ��Ă̑��g��������������Ƃ����l���B���g�����Ƃ͂��̐g�̂܂܂Ō����Ђ炭�Ƃ������ƂŖ����A�܂��C�����̏C�s�͂����ړI�Ƃ���B �k��14�l�q�����p��r�i���Ȃ�F���̗��@���̂��̂Ƃ��ĂƂ炦��ꂽ���݂̍���B�O�g�̈�ŁA�F�g�A���g�A��g�ȂǂɑΉ�����B�@ |

|

| �@ | |

![]()

![]()

�o�T�s�� /

���p���܂ޕ��ӂ͂��ׂē��g�o�ɂ���܂��B

�@

| �� | �ޗ� | ���� | ���q�E��k�� | �����E���y���R | �]�ˁE�ߑ� | ���� | |||||||

| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900- |