足利公園から見る織姫山

足鏡別王(あしかがみわけのみこ) <別名/蘆髪蒲見別王(あしかみがまみ)

古事記 ・・・ 又、娶二山代之玖玖揺毛理比賣、生御子、足鏡別王。

慶長七年江戸城内にはじめて御文庫を創建せられ。金沢文庫に伝へし古書どもをもあまためして収貯せられ。田村安栖長頤をして。足利学校寒松をめして文庫の目録を編聚せしめられ。その六月寒松に銀時服を賜はりたり。(慶長見聞集)

さらに夕は秋の涼しさ

といふ前句に附給ひしは。

露をたゞ一むらさめの名残にて

この時大徳院にて菅神の像を画かしめ。扇面に御詩作をあそばし。足利学校三要が和し奉りし詩も伝へたれど。何れも闕脱してよみ兼ればこゝには載奉らず。(高野大徳院記録)

昔の足利周辺の城跡情報を紹介します。

この発展の基礎を作ったのが足利の織物と言われている。吉田兼好の徒然草に、鎌倉の有力者達が、毎年足利から絹織物が届くのを心待ちにしている話が出てきます。足利を始め北関東のこの地域は古くから絹織物が盛んだった。絹の原料は蚕の繭で、この蚕は桑の葉を食料する。この一帯では桑の木をそだてるのに良い土壌と気候があり、桑の葉が良く育つことから養蚕が盛んになったと言われている。

足利氏館跡(鑁阿寺)は市の中心部に方形の約41,000m2の地に周囲を水掘、土塁を廻らした戦国武士の館跡が良好に保存された遺構。

清和源氏八幡太郎源義家の子、源義国は二男の義康に足利荘の継承、一男、義重には現在の群馬県新田郡一帯の広大な地域を与えて新田荘を成立させ足利氏と新田氏が近隣並存した。足利氏初代は居館を構え足利姓を名のった足利義康保元2年(1157)没。しかしながら同父祖の足利、新田氏の運命は源頼朝旗揚げの時に決したように思われる。足利義康の二代目義兼は御加勢に馳せ参じ、一方の新田氏は平氏と通じ新田荘に留まった。これが後の南北朝の足利尊氏と新田義貞の葛藤の起点と言えるかもしれない。

足利一門を鎌倉幕府の有力御家人として足場を築いた二代目義兼は、建久6年(1195)に出家し、建久7年(1196)足利居館に大日如来を本尊として持佛堂を建てた、鑁阿寺の起源と言われる。三代目足利義氏が天福2年(1234)に氏寺として大御堂(本堂)を建立、堂塔が建立整備され館外に支院を設けて一山十二坊の大伽藍が出現した。足利尊氏の出生は嘉元3年(1305)で、すでに足利氏館は大伽藍に変貌し、また鎌倉幕府屈指の御家人であった足利氏は北条氏をも脅かす程の力を蓄え広大な邸宅を鎌倉に構えていた。

新田氏の末裔に徳川家康の名が見える、これは永禄9年(1566)に朝廷の許しを得て家康個人が松平姓から徳川姓に改姓したもの。従って家康は清和源氏の末裔を自称しているが、一般論では系図の粉飾説が大勢を占める。理由として幕府征夷大将軍には源氏と言う慣習があり、これを考慮したのではと憶測する説がある。

●歴史1

繊維の街足利市は奈良時代(西暦700年代)に絹織物を朝廷に献上した歴史があります。足利織物としては18世紀半ば頃より、絹織物、絹綿交織織物で独自の生産地として発展し、足利銘仙、足利トリコット等の隆盛を経て繊維の街足利として全国に知られています。足利市は足利荘として平安時代より歴史に名を残しています。平将門の乱を平定した藤原秀郷を祖とする藤性足利氏が領しました。清和源氏源義家の開発地が子義国によりの安楽寿院(鳥羽上皇が建てた寺)に寄進(八条院領)。足利荘が成立 。1150年(久安6年) - 源義国、足利荘に下向し源姓足利氏と藤性足利氏との対立し、源頼朝により藤性足利氏が滅亡し、以後源性足利 氏が支配しました。この足利氏の子孫が室町幕府を起こした足利尊氏です。

足利市には日本最古の学校である足利学校もあります。成立年代は諸説ありますが室町時代には学ぶ生徒3000以上と記録もあり、キリスト教の宣教師フランシスコ・ザビエルは「日本国中最も大にして最も有名な坂東のアカデミー(坂東の大学)」と記し、足利学校は海外にまでその名が伝えられたました。借宿町は前九年の役・後三年の役に出陣した源氏が借りの宿を置いたことに由来し、源氏屋敷と呼ばれる地域でもあります。

●歴史2

足利市は清和源氏の八幡太郎義家が、西暦1000年頃、東北で朝廷に反乱を起こした豪族を征伐するために足利に立ち寄って八幡神社を寄進し、そして宿を借りたことがあるそうです。これは前九年、後三年の役のことだそうです(1051年〜1062年)。

これが足利市八幡町や借宿町の名前の由来です。

その後、時代は平家が隆盛を極めた時代を経て、それを征伐した源氏の時代がやってきます。(鎌倉幕府の成立は1192年)

●「狩宿・借宿」の地名由来

宿(やど)は宿屋ではない。

宿を「しゅく」と読む地名は、概ね鎌倉時代の宿場に由来するものが多いが、「やど」と読む地名は、「矢戸・谷戸・谷地」というように、谷間や湿地になっている地形を表す。一方、「かり」は、刈り払われたような急斜面の意味だから、「かりやど」は、急斜面に挟まれた谷間や湿地の地形名ということだ。

鹿児島県さつま町狩宿・大崎町仮宿・大分県杵築市狩宿(かりしゅく)・岐阜県中津川市田瀬狩宿・中津川市苗木狩宿・愛知県・西尾市刈宿・半田市雁宿・静岡県富士宮市狩宿・藤枝市仮宿・神奈川県川崎市中原区苅宿・茨城県坂東市借宿・鉾田市借宿・栃木県足利市借宿・福島県浪江町苅宿・白河市借宿・鏡石町借宿・古殿町仮宿

愛知県尾張旭市狩宿(かりじゅく)町は、けっして狩をしたときの宿ではありません。瀬戸川の谷戸(やと)地形にある地名で、もとはおそらく「かりやど」と言っていたと思う。字面を見て「かりじゅく」と呼ぶようになったのだ。

長野県軽井沢町の借宿(かりやど)は、中山道の追分宿と沓掛宿の間にあり、中山道の「間の宿」としての機能を備えた宿場地名だ。「宿」地名としては例外的なものだ。隣にある古宿(ふるじゅく)という地名は、中世の宿場地名か、単にじゅくじゅくした湿地地名かもしれない。

足利銘仙のことを覚えていますか、知っていますか。

銘仙・織物の雑学と故事来歴を紹介します。

足利銘仙

足利銘仙

きれいなとこで育ったね ここに住みたいと言った

(「東国武士と新田一族の盛衰」抜粋)

(史料1)『義経記』

「治承四年九月十一日、武蔵と下野(総)の境なる松戸の庄、市河といふ所に着き給ふ、御勢八萬九千とぞ聞こえける、爰に坂東に名を得たる大河一つあり、此の河の水上は、上野の国刀根の庄、藤原という所より落ちて水上とほし、末に下りては在五将の墨田河とぞ名づけたる、」

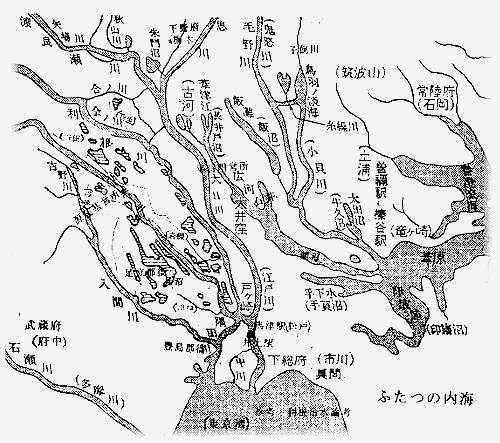

源頼朝は石橋山での戦いで敗れ、海路安房に逃れた。その安房の地で、三浦一族と合流し、頼朝から連絡を受けた下総の千葉介常胤は下総国の目代を攻め殺してから、頼朝を国府に迎えた。また、その後上総介広常も参陣した。この翌月の10月6日には相模国鎌倉に入るわけであるが、ちょうど、房総三カ国の敵対勢力は一掃され、江戸湾に注ぎ込む利根川・渡良瀬川の両大河を渡ろうとしているところであった。この史料からも利根川は現在のように銚子沖の太平洋に流れ込むのではなく、かつては江戸湾に流れ込んでいたことを確認することができる。

渡良瀬川はかつて太日川(ふといがわ・ふとひがわ)と呼ばれていた。現在のような利根川の最大の支流ではなく、一つの独立した河川だった。利根川と並行する形で江戸湾に流れ込んでいた。舟運が盛んで、渡良瀬川流域の荘園や御厨からの年貢は船によって運ばれていた。

鬼怒川は栃木・群馬県境の鬼怒沼を水源としている。現在は、利根川の一支流であるが、これは江戸時代以降の利根川の東遷による大改修によって利根川に合流することとなったためである。それまでは、独立した河川であった。

鬼怒川と呼ばれるのは明治時代になってからで、古くは毛野川(けのがわ)と呼ばれ、『常陸国風土記』にもその名が記されている。鬼怒川は下流になると絹川・衣川(ともにきぬがわ)と呼ばれて、十一世紀前半の平忠常の乱に関して、

(史料2)『今昔物語集』

「衣河ノ尻ヤガテ海ノ如シ」

と記されており、流下先は内海であったことがわかる。この内海周辺では、漁猟や塩焼に携わりつつ舟運の担い手となった人々がいて、「海夫」と呼ばれていた。この内海が海の民を生み出すこととなったのである。

(1)利根川の下流部分を墨田川と呼んでいた

(2)利根川が江戸湾に流れ込む流路は現在の隅田川であり、渡良瀬川が江戸湾に流れ込む流路は現在の江戸川の流路とほぼ同じであった

●利根川水系

現在の利根川は、群馬・新潟県境付近の大水上山(利根岳、1830m)に発し南流する。沼田・渋川・前橋を流れ、玉村町付近から埼玉県との境界をなしながら東流する。そして、栃木・埼玉県境となり、茨城・千葉県境を東流し銚子市付近で太平洋に注いでいる。坂東太郎とも称され、日本最大の河川である。

かつての利根川は現在とは流路がかなり違う。群馬県内を流れているときの利根川が現在の流路になった時期は、14世紀〜15世紀のころであると推定されている。幕末の富田永世による『名跡志』、正徳年間とされる北群馬郡榛東村新井の『新井村根元帳』、『喜連川判鑑』、『会津塔寺村八幡宮長帳』、『鶏足寺世代血脈』などの古文書等の記録から、現在最も有力とされるのは応永年間(1394〜1428)の洪水による流路の変更である。

(史料1)『名跡志』

「今ノ利根川ハ応永ノ変流ニテ、広瀬川ハ古利根川也」

と書かれていて、応永年間の洪水によって利根川の流路が変わったことがわかる。この洪水を裏付けるものとして、

(史料2)『新井村根元帳』

「応永三拾四年丁未年、世上供(洪)水ニ而比時流出す」

と書かれており、応永34年の洪水で桃井八幡が流されたことが分かる。また、その他にも、

(史料3)『赤城神社年代記』

「応永卅四年丁未、今年秋八月洪水」

(史料4)『喜連川判鑑』

「(応永)三十四、四月二十七日ヨリ霖雨百余日、晴天不見、九月三日大風洪水」

(史料5)『会津塔寺八幡宮長帳』

「此年八月六日大水増後度廿七日洪水、九月四日洪水、人民多死失ス」

などと書かれている。この年の洪水には多くの記録が残されており、利根川の流路の変更をもたらしたと考えられている。この洪水の具体的な被害は、鎌倉極楽寺領・玉村御厨で風損・水損によって年貢徴収が困難をきわめ、年貢減免を求める農民の訴状も提出されていることから分かる(応永三四年十一月十六日「比丘思明・亮託連署書状」金沢文庫蔵持犯文集紙背文書)。

利根川の流路が変わった時期については他にも多くの説がある。寛政十年(1798)伊勢崎藩家老関重嶷が編纂した『伊勢崎風土記』では嘉元元年(1303)年説を述べている。

(史料6)『伊勢崎風土記』

「或曰、嘉元元年利根川始流厩橋野西、正流反為比利根」

と記しており、嘉元元年(1303)に利根川は厩橋の西の現在と同じ流路になったと述べている。しかし、この嘉元元年説を裏付ける洪水の記録は、

(史料7)『鎌倉大日記』

「(嘉元元年)五月廿日夜、大雨大風」

と記しているこの史料のみである。

また、なかには15世紀末や16世紀という考えもある。このように多くの説があるように利根川はたびたび氾濫し、流路も氾濫のたびに少々変動していたことがわかる。このようにたびたび氾濫を繰り返していた利根川だが、応永三四年の洪水によって現在の流路になったと考えられる。

このかつての利根川の流路だが、前橋市の北端から東南に流れを変えていた。現在の桃木川や広瀬川を流れていたと思われている。そして、佐波郡の境町平塚のあたりにいたる。

そこからは現在の流れとほぼ同じ流路をたどるが、酒巻付近から南に流れをかえ、最後は現在の荒川とほぼ同じ流路をとりながら、江戸湾に流れ込んでいた。

●渡良瀬川水系

現在の渡良瀬川は、栃木県の北西部、上都賀郡足尾町西方の庚申山北側に発する松木川を源流とし、久蔵沢・仁田元沢を合わせて渡良瀬川となる。その後南西に流れを変え、小河川を合流しながら勢多郡東村にて群馬県内に入る。足尾山地と赤城山の間を南西に向かった後、大間々町の北部で南東に流路をまげ、桐生市を通り、太田市と栃木県足利市、館林市と栃木県佐野市の間を流下する。そして、埼玉県北川辺町の南東において利根川に注いでいる。現在、渡良瀬川は利根川の一支流である。

渡良瀬川も利根川と同様、当時の流路と現在の流路は違う。一つの独立した水系であった。渡良瀬川は上流が多雨地帯で、中流域から下は土砂の流出が多いため、氾濫のたびに流路の変更をくりかえしていた。足利市の対岸付近では現在の矢場川を流れ、上野・下野の国境をなしていた。足利市街地へとまわるようになったのは、永禄年間(1558-70)と伝えられている。そして、邑楽郡の東端で現在の流路と同じ場所を流れるようになる。そして、古河市の西部で合ノ川に連なり、現在の江戸川の流れを通って、江戸湾へと流れ込んでいた。

●2つの河川体系があることが上野国と新田氏に及ぼした意義について

利根川水系と渡良瀬川水系。この2つの河川体系はともに江戸湾に注ぎ込んでいた。現在の利根川のように銚子沖に流れていくのとでは利便性が違ってくる。太平洋に面する銚子沖と、内海の江戸湾では波の高さが違い、川をのぼるのは江戸湾のほうがより楽であった。そして、物資の輸送とくに伊勢神宮領の各御厨から年貢を運送する際、江戸湾からのほうが送りやすかった。

上野国は、天仁元年(1108)の浅間山の大噴火によって甚大な被害を被った。その後、復興活動が盛んになり、私領が形成されていった。新田義重による新田荘開発もその一つの動きである。浅間山の噴火、その復興に伴う私領形成、そしてその後荘園形成へと続くのであるが、上野国において活発な荘園形成を行っていたものには伊勢神人が挙げられる。

坂東において伊勢神宮の御厨は広く分布しているが、その数が圧倒的に多いのが上野国である。次いで下総・武蔵の御厨の分布の数が多いが、上野国の半分である。この三カ国に共通することは、渡良瀬川(下流では江戸川)の流域ということである。

伊勢の神人は渡良瀬川をのぼって上野国に到り噴火からの復興過程で形成された私領を集積し、荘園化(=御厨化)していったのである。上野国に他の坂東諸国よりも多く伊勢神宮の御厨があるのは、新田義重によって開発された新田郡の「こかんの郷々」のような土地が浅間山の噴火によって発生したからであろう。火山災害からの復興の中で形成された私領を伊勢の神人たちは集積し御厨とすることができた。それゆえ、他の国々よりも多くの伊勢神宮領が上野国に誕生したのであろう。

この二つの河川体系が存在することによって伊勢神宮領が増大したが、新田義重は新田荘の北東に位置する薗田御厨における伊勢神宮内の混乱に乗じ、薗田御厨司の薗田氏からその座を奪おうと相論を引き起こしている。おそらくは所領拡大をめざしての行為であったのだろう。

鎌倉街道と東山道が交差する場所や鎌倉街道・東山道と上野国内の重要な河川が交差する場所のような交通の要衝には多くの宿が作られていった。

●鎌倉街道

鎌倉街道は源頼朝が鎌倉に幕府を開いたことによって整備された。鎌倉を中心とし、放射状に走る主要な道筋である。上ツ道・中ツ道・下ツ道の三道からなる。このうち、上野国に至るものは上ツ道である。上ツ道は、化粧坂-洲崎-飯田-関戸-分倍-府中-久米川-堀兼-菅谷-鉢形から上野や信濃方面へと通じた。上ツ道の支道として、新田荘へと向かう道も存在する。

この鎌倉街道は、大番役その他で諸国の武士たちが鎌倉を往復するために使用した。『吾妻鏡』などでは「鎌倉往還」などとも呼ばれている。「鎌倉街道」と言われるのは江戸時代の頃からであると推定されている。

この上ツ道は、建久四年(1193)の源頼朝の入間野・那須野の狩りや、元弘三年(1333)新田義貞が幕府打倒の挙兵をしたさい、新田軍は鎌倉街道を攻め上っていき、鎌倉を攻略した時のルートであった。また、新田義貞の死後、その息子の義興・義宗が挙兵したときにもこのルートで新田軍は攻め込んでいる。

●古代東山道

東山道は、律令国家の整備に伴って「官道」として、各国国府への命令使(在庁官人の着解任の道としても)の下達と、各国からの上申使等や租庸調の京都への運脚道として設定された。この東山道は近畿地方から中部・関東地方の山地沿いを経て東北地方へと続いた道であった。上野国内では、碓氷・群馬・佐井・新田の各郡を通過し、下野国へと続いている。この古代東山道は中世になっても重要な交通路で、東国と京都をつないでいた。

そして、この古代東山道沿いには多くの荘園や御厨が存在している。

また、元弘三年(1333)の新田義貞挙兵の際には、義貞は古代東山道を西へ向かい、国府に圧力をかけつつ、信濃や越後からの援軍と合流するために進んだのもこの古代東山道である。

●2つの陸運体系があることが上野国と新田氏に及ぼした意義について

現在、地域区分を考える際に、関東地方は東京を中心にして一つくくりにして考えられている。そして、その関東地方を北と南に分ける場合は、北関東が群馬・栃木・茨城の三県で、南関東が埼玉・東京・神奈川・千葉の一都三県である。

しかし、十二世紀の関東は現在と状況が大きく異なる。古代律令体制の下で整備された五畿七道の影響がいまだに残っていたのである。この五畿七道とは古代の行政区分であり、官道でもあった。この五畿七道のもとでは、関東地方は東山道と東海道に分けられる。東山道が上野・下野の二カ国であり、東海道に属するのが武蔵・常陸・下総・相模・上総・安房であった。現在の感覚とはことなり、常陸(=茨城)は南関東であり、北関東は上野・下野の二カ国であった。

当時の上野国は、信濃国との関係が非常に強かった。信濃の源義仲が治承四年に挙兵し、平家家人の小笠原頼直を討つと上野国に進出する。間もなく義仲は信濃に戻るが、上野国の武士の中には義仲に従ったものもいる。また、その後起こる中先代の乱でも、北条時行き率いる軍勢は信濃から東山道を通り上野へと入り、その後、鎌倉へと向かう。また、戦国時代になっても、信濃を平定した武田信玄も信濃から上野へと侵攻している。

上野国から信濃国へと続く東山道はやがて京都に到る。鎌倉に頼朝の政権が登場するまでは、上野国は京都への志向が強かった。新田氏の祖である義国・義重父子は京武者の性格を持っていた。父の義国が隠退した後、京都へ上った義重は京武者として義国のあとを受け継ぎつつ、仁安年中(1166〜69)には平重盛に仕えている。この間、上野国と京都を頻繁に往復していた。義重がこのような行動をとったのは、京武者として活躍した義国の息子であるだけでなく、上野国という東山道に属する国に本拠地があったことも影響しているだろう。

上野国に本拠地をもっているということはその後の義重の行動にも影響を与えている。

義重が示した「自立の志」がそれである。おそらく義重が「自立の志」を示したのは、上野国は平氏政権の京都からは遠く離れている。そして、頼朝が鎌倉で勢力を拡大しているといっても、それは南関東のことで、北関東の自分とは別の世界という認識があったのかもしれない。

しかし、義重が「自立」できていたのもわずか3ヶ月であった。治承四年(1180)十二月下旬には頼朝の陣営に屈している。『吾妻鏡』に「これより以降、東国武士は頼朝を鎌倉の主人として推戴することとなった」と記されているように、この頃には坂東に軍事政権が誕生することとなった。そして、鎌倉に軍事政権が生まれることによって各地と鎌倉を結ぶ道が整備されていくこととなる。これが鎌倉街道であるが、この鎌倉街道の整備によって、北関東と南関東は一体化していくこととなった。

上野国の陸運は、源頼朝が鎌倉に政権を築くまでは京都へのベクトルが大きかったが、頼朝の軍事政権の登場後、鎌倉へのベクトルも生まれることとなった。このことは新田氏へも大きな影響を与えた。当初は北関東と南関東は別個のものという認識で、「自立の志」を示せた。しかし、上野国と鎌倉を結ぶ陸運が登場することによって関東の社会は一体化した。さらに、鎌倉に拠点をおいた頼朝の勢力の拡大もあり、義重に「自立」の不可能さを知らしめ、新田氏を幕府の一御家人として位置づけることとなったのである。

領域は現在の栃木県とほぼ同じだが、群馬県(旧上野国)桐生市のうち桐生川以東を含む。かつては栃木県は下野国と完全に同一の範囲であったが、昭和34年(1959年)に栃木県足利郡菱村が、昭和43年(1968年)に安蘇郡田沼町の入飛駒地区がいずれも桐生市へ越境合併。また、昭和35年(1960年)に群馬県山田郡矢場川村の一部が栃木県足利市に編入され、旧上野国との境界が変更されている。そのため、栃木県の方が下野国より僅かに狭くなっている。

[ 「両毛 」は、上毛野国(上野国、現在の群馬県)と下毛野国(下野国、現在の栃木県)を併せた地域を指す地名。両野(りょうや)ともいう。古代の毛野国の範囲にほぼ等しい。]

●「下野」の名称と表記

古代の毛野国(けのくに)のうちの、下毛野国造(国造は下毛野君、現在の栃木県中南部地域)の領域が、令制国の下毛野国(しもつけのくに)として成立した。日本書紀によれば崇神天皇の皇子であった豊城入彦命が下毛野君の始祖とされている。7世紀、北東部の那須国造の領域を合わせ、現在までの領域が確定した。

和銅6年(713年)に施行された諸国郡郷名著好字令によって、全国の国名が漢字2文字に統一された。その際、下毛野国(下つ毛の国)から下野国となった。「下毛」ではなく「下野」となったが、読みは「しものくに」とはならず「しもつけのくに」のままである。

●万葉集 巻14(東歌)下野國歌-3424

之母都家野 美可母乃夜麻能 許奈良能須 麻具波思兒呂波 多賀家可母多牟

しもつけの みかものやまの こならのす まぐはしころは たがけかもたむ

下つ毛野 みかもの山の こ楢のす まぐはし子ろは 誰が笥か持たむ

●万葉集 巻14(東歌)下野國歌-3425

志母都家努 安素乃河泊良欲 伊之布麻受 蘇良由登伎奴与 奈我己許呂能礼

しもつけの あそのかはらよ いしふまず そらゆときぬよ ながこころのれ

下つ毛野 安蘇の河原よ 石踏まず 空ゆと来ぬよ 汝が心告れ

●下毛野君と下毛野一族

六国史(記紀)日本書紀によると、下野国の国造である下毛野君は紀元前50年(崇神天皇48年)に崇神天皇の命により東国を統治した豊城入彦命の子孫とされる。684年(天武天皇13年)に朝臣の姓を受けた下毛野君は、大宝律令編纂の中心人物のひとりで参議に列せられ直広肆、兵部卿、式部卿、造山陵司、大将軍を歴任した下毛野古麻呂を輩出したほか、征夷副将軍下毛野石代、遠江守下毛野多具比、外衛少将下毛野足麻呂、下野守下毛野根麻呂、備中介下毛野年継、信濃介下毛野文継などが中央政庁でも活躍した。その一方で、越前国や陸奥国、下野国の住人とされる吉弥侯根麻呂や吉弥侯部廣國、吉弥侯部念丸、大麻続部総持、大麻続部嗣吉等に下毛野公や下毛野静戸公、下毛野俯見公などの姓が授けられ、さらにこうした下毛野公の中にも下毛野公田主のように朝臣姓が賜姓される人物が出現している。その後、下毛野氏は歴史の表舞台からは遠ざかるが、一説に金太郎のモデルとされる下毛野公時は、藤原道長の随身として仕えている。

●下野薬師寺

下野薬師寺は奈良時代初期に天武天皇が建立した官寺であり、当時の七大寺に数えられた寺院のひとつである。奈良時代天平期に定められた諸寺墾田地限では下野薬師寺の墾田は500町とされ、奈良の大和国分金光明寺、元興寺、大安寺、薬師寺、興福寺、法華寺、弘福寺、法隆寺、新薬師寺、建興寺、河内の四天王寺、近江の崇福寺、筑紫の観世音寺と並び、中央政庁に管理されていた。また平安時代中期の874年(貞観16年)、平安京紫宸殿で60人の僧により3日にわたって行われた大般若経の転読会に際しては、金字仁王経71部が五畿七道各国に一部ずつ配置されるなか、大宰府観世音寺、豊前国弥勒寺とならび下野薬師寺にもそのうちの一部が配置されるなど、平安時代においても当寺が鎮護国家政策の一環として官寺の位置付けにあったことが覗われる。

下野薬師寺は、8世紀後半の政争に巻き込まれた高僧の配流地としても著名であり、754年(天平勝宝6年末)には奈良薬師寺の僧行信と宇佐神宮主神の大神多麿呂らが、また770年(宝亀元年)には考謙上皇(後の称徳天皇(高野天皇))の寵愛を受け法王の称号と太政大臣の官職を歴任した弓削道鏡が、下野薬師寺に遣わされている。道鏡は造下野薬師寺別当のまま下野国で没し、庶民の格付けで葬られた。

●奈良時代から平安時代中期の国勢

延喜式が編纂された平安時代中期、延喜5年(905年)時点の下野国の格式は上国、遠国であるが、六国史(記紀)日本三代実録には准大国、準大国とある。国の格式に準じて国司が配置され時勢に応じて増員されたが、下野国では奈良時代に目(大目1、少目1)、平安期には掾(大掾1、少掾1)の増員が令されている。

六国史(記紀)には古代から平安時代中期にかけての歴史が記されている。下野国下では以下のような出来事があった。

[1]日本書紀 [2]続日本紀 [3]日本後紀

[4]類聚国史 [5]続日本後紀 [6]日本文徳天皇実録

[7]日本三代実録 [8]日本紀略

紀元前50年(崇神天皇48年)4月19日-崇神天皇が豊城入彦命に東国を治めるよう命令する。この豊城入彦命が下毛野君の始祖となった。[1]

676年(天武天皇5年)5月7日-下野国司は以下のように奏上した。「所部の百姓が凶年に遭い、飢えのため子を売ろうとしています。」しかし、朝廷はこれに取り合わなかった。[1]

684年(天武天皇13年)11月1日-下毛野君ほか52氏が朝臣の姓を賜る。[1]

687年(持統天皇元年)3月22日-帰化した14人の新羅人が下毛野国に居し、賦田を受けて扶持とし、安んじて生業させた。[1]

689年(持統天皇3年)10月22日-直広肆の下毛野古麻呂が奴婢600人の解放を奏上し、許可される。[1]

698年(文武天皇2年)7月17日-下野国と備前国が赤烏を献上する。[2]

699年(文武天皇3年)3月4日-下野国が雌黄を献上する。[2]

713年(和銅6年)5月11日-下野国ほか相模、常陸、上野、武蔵が輸調するのは元来麻布であるが、今後は絁も併せて輸調するよう命じられる。[2]

714年(和銅7年) 1月25日-下野国ほか相模、常陸、上野、武蔵が輸布調を始め、輸布したい者にはこれを許可することとする。[2]

10月1日-下野国ほか美濃、武蔵、伯耆、播磨、伊予の6国で大風による被害があり、この年の租調が免じられる。[2]

715年(霊亀元年)5月30日-下野国ほか相模、上総、常陸、上野、武蔵6国の富民1,000戸を陸奥国に配する。[2]

716年(霊亀2年)5月16日-下野国ほか駿河、甲斐、相模、上総、下総、常陸7国の高麗人1,799人を武蔵国に移し、高麗郡を置く。[2]

719年(養老3年)7月13日-按察使が新設され、下野国ほか相模、上野の3国は正四位下武蔵国守多治比縣守の管轄下に置かれる。[2]

737年(天平9年)4月14日-持節大使藤原麻呂から朝廷に報告があった。「陸奥国多賀柵に無事到着し、鎮守府将軍大野東人等と協議し、下野国などの騎兵1,000人を動員して山道および海道を開き、これに畏怖の念を抱いた蝦夷の民衆を懐柔策をもって鎮め、陸奥・出羽各地(玉造柵、新田柵、牡鹿柵、色麻柵、大室駅)まで進み道路整備を行った。今、出羽比羅保許山に駐屯しているが、この先雄勝まで東人は武力制圧すると言っているが、麻呂の考えとしては蝦夷を帰順させて平章したいが、何れとするか勅令を賜りたい。」[2]

749年(天平勝宝元年)7月13日-諸寺墾田地限が定められ、下野薬師寺は奈良の法隆寺や四天王寺、崇福寺、新薬師寺、建興寺、筑紫の観世音寺などと並んで500町とされた。なお、国分金光明寺は4,000町、大安寺、薬師寺、興福寺、法華寺、諸国分金光明寺は寺毎に1,000町、諸国法華寺は寺毎に400町、定額寺は各寺100町とされている。[2]

754年(天平勝宝6年)11月24日-薬師寺の僧である行信と宇佐神宮の主神である大神多麻呂が呪詛をしたとして下野薬師寺に配流される。[2]

759年(天平宝字3年)9月27日-下野国ほか坂東8国と北陸道4国の浪人2,000人を雄勝城の柵戸とする。また、下野国ほか坂東7国より送られた軍士器杖が雄勝城および桃生城に貯蔵される。[2]

761年(天平字宝5年)11月17日-藤原恵美朝臣朝狩が東海道節度使となり、下野国も遠江、駿河、伊豆、相模、武蔵等とともにその所管地域となる。船152隻、兵士15,700人、子弟78人、漕ぎ手7,520人を用いる。うち2,400人は肥前国から、200人は対馬国から徴発する。[2]

764年(天平神護元年) 2月15日-下野国ほか伊予、隠岐等が飢饉となったのでこれを救う。[2]

3月4日-下野国ほか上野、三河、常陸、下総の5国で旱魃となったため、この年の調庸が10分の7から8程度となる。[2]

767年(神護景雲元年)6月5日-東山道巡察使の淡海三船は聡明だが自らの栄達を願い国司等の検察評価を厳しく報告した。下野国司等は不正を行っていたが、三船は前介の弓削薩摩の罪として薩摩を不当に職務に就かせなかった。これにより三船は現職から解任された。昨今、人を検め裁く者が法の文言に拘泥し正しい道理をもって判決していない。これは官吏の道に沿うものではない。今後このようなことがある場合は法をもって裁くこととする。[2]

770年(宝亀元年)8月21日-称徳天皇の崩御に伴い、宇佐八幡宮神託事件に連座した道鏡が造下野薬師寺別当として下野国に下向する。[2]

771年(宝亀2年)10月27日-武蔵国は元来山道に属し、(使節は)直に下野国足利驛に至るところを枉げて上野国邑楽郡から5驛を経て武蔵国に至り、これを返して下野国に向かうため疲労が大きくなる。武蔵国は海道も兼ね東海道は相模国府から4驛にて下総国府に至っており(使節の)往来に便利である。よって、武蔵国を東山道から東海道に改めれば、取れば公(使節)私にわたり便利で人馬も休養できる、と奏上され光仁天皇はこれを許可した。これにより武蔵国は東海道に転属された。[2]

772年(宝亀3年) 4月7日-下野国が造薬師寺別当の道鏡が亡くなったことを光仁天皇に伝える。庶人の格式にて葬られた。[2]

10月11日-下野国が奏上した。「管内の百姓が陸奥国に逃亡すると、陸奥国は太政官符をもって受け入れています。姦偽の輩は争って課役を避け陸奥国に逃れたものは870人になります。下野国司はこれを禁じていますが止めることが出来ません。使者を遣わして確認させましたが、陸奥国は蝦夷寄りで民情が険悪であり、これを囲って相いに隠し合うため見出すことができません。」太政判官は判定した。「陸奥国司は下野国使とともに検めて、本の郷に還させること。」[2]

773年(宝亀4年)2月6日-下野国で火災があり、正倉14宇、穀糒23,400斛が焼失した。[2]

775年(宝亀6年) 3月2日-下野国ほか22国に初めて少掾、大目、少目計46人が配置された。[2]

7月16日-下野国が、都賀郡の黒鼠数百匹が草木の根を数十里に亘って食べてしまった、と言上する。[2]

10月13日-出羽国が蝦夷対策で国府を遷すため兵996人を派遣するよう言上したため、下野国ほか相模、武蔵、上野の4国の兵士が遣わされた。[2]

776年(宝亀7年)5月2日-出羽国志波村で賊が反逆したため応戦したが官軍が不利となり、下野国ほか下総、常陸等から発した国騎兵がこれを征伐した。[2]

777年(宝亀8年)5月25日-下野国ほか相模、武蔵、下総、越後に鎧200領を出羽国鎮所に送るよう依頼が出た。[2]

782年(延暦元年)5月3日-下野国安蘇郡主帳の外正六位下若麻続部牛養が軍粮を献じて外従五位下を授かる。[2]

789年(延暦8年)7月25日-下野、美作の両国が飢饉となったため、救済した。[2]

796年(延暦15年)11月21日-下野国ほか相模、武蔵、上総、常陸、上野、出羽、越後等の国民9,000人が陸奥国伊治城に遷置される。[3]

798年(延暦17年)6月21日-下野国ほか相模、武蔵、常陸、上野、出雲等に対し以下のように勅される。「帰降する夷俘には仁徳を施し、慈しみ恵んだので、命令することなく帰降を望むようになり、毎年服・禄・物を与えるので、その資粮が絶しかねない。また慈しみ恵むあまり、事は時節の饗賜の類にまで及んで、国司達はこれを命ずることが横行している。時節の饗賜は自所内で収め、先ずは申し出て、その後で実行するように。」[4]

802年(延暦21年) 1月11日-下野国ほか駿河、甲斐、相模、武蔵、上総、下総、常陸、信濃、上野等の浪人4,000人が陸奥国胆沢城に配された。[4.8]

9月3日-下野国ほか全31国で田が損害を被ったため、租税徴調が免除された。[4]

818年(弘仁9年)7月-下野国(ほか相模、武蔵、常陸、下総、上野等)で地震が起きる。数里に亘って山が崩れ谷が埋まり、多数の百姓が圧死した。[4]

823年(弘仁14年)3月19日-吉弥侯部道足女(下野国芳賀郡の人)が、村民の手本としてその行いが称えられ、少初位上の位階を授かり、田祖が終身免除された。[4]

824年(天長元年)11月14日-下野国人の三村部吉成女が、旌節の行いにより終身の田祖が免除された。[4]

831年(天長8年)5月23日-下野国の田地の400町5段を勅旨田とした。[4]

835年(承和2年)2月23日-下野国武茂神が従五位下を奉授する。[5]

836年(承和3年)12月25日-下野国従五位上勲四等二荒神が正五位下を奉授する。[5]

838年(承和5年)9月6日-下野国那須郡三和神が官社を受託する。[5]

841年(承和8年)4月15日-下野国正五位下勲四等二荒神が正五位上を奉授する。[5]

848年(嘉祥元年)8月28日-下野国正五位上勲四等二荒神が従四位下を奉授する。[5]

857年(天安元年)11月17日-下野国従三位勲四等二荒神に封戸1戸が充てられる。[6]

858年(天安2年)4月15日-下野国に大掾少掾各1名計2名をおくこととなる。[6]

859年(貞観元年) 1月27日-下野国従三位勲四等二荒神が正三位に進階する。[7]

4月7日-下野国で大風の被害が出たのでこれを救済した。[7]

860年(貞観2年)9月19日-下野国正三位勲四等二荒神社に始めて神主を置く。[7]

863年(貞観5年) 5月2日-下野国が准大国に制定される。[7]

10月7日-下野国従五位上勲五等温泉神が従四位下を奉授する。[7]

865年(貞観7年)12月21日-下野国正三位勲四等二荒神が従二位を奉授する。[7]

869年(貞観11年)2月28日-下野国従二位勲四等二荒神が正二位に進階する。また、従四位下勲五等温泉神が従四位上を奉授する。[7]

874年(貞観16年)閏4月25日-この日より3日間、60名の僧が平安京紫宸殿において大般若経の伝読を行い、金字仁王経71部を五畿七道各国に1部ずつ安置する。また下野薬師寺、大宰府観世音寺、豊前国弥勒寺(宇佐神宮の神宮寺)に各1部を別途配置する。[7]

875年(貞観17年)5月10日-下総国の俘囚が反乱を起こし官庁や寺社を焼き払い良民を殺戮したと、下総国司甘楽麻呂が奏言してきた。このため、下野国ほか武蔵、上総、常陸等に各300人の兵の発動命令が出された。[7]

6月19日-下野国が(下総国に出兵し、)反乱した俘囚89人を殺害または捕獲したと言上する。[7]

7月5日-下野国が(下総国に出兵し、)賊徒27人を討殺し4人が投降して来たと言上する。[7]

875年(貞観17年)12月27日-下野国従五位下伊門神が従五位上を奉授する。[7]

878年(元慶2年) 4月28日-元慶の乱に対し下野および上野両国から1,000ずつの兵が徴発される。[7]

9月16日-下野国賀蘇山神が従五位下を賜る。[7]

879年(元慶3年) 3月9日-下野国正六位上綾都比神が従五位下を奉授する。[7]

6月26日-元慶の乱が鎮圧されたため軍が解かれ、官軍として従軍していた下野国前権少掾従七位下雀部茂世、権医師大初位下下毛野御安が他国の軍士とともに国許へ帰還したと奏言された。[7]

880年(元慶4年)8月29日-下野国従五位下三和神が正五位上を奉授する。[7]

881年(元慶5年)5月2日-下野国を準大国とする。[7]

882年(元慶6年)12月13日-下野国が連理樹が獲れた事を言上した。[8]

885年(仁和元年)2月10日-下野国正五位上三和神が従四位下を奉授する。[7]

天慶年間、平将門を討伐して下野守となった藤原秀郷は押領使を兼任し、子は都賀郡の小山城に居した。第12代小山朝政は下野国の大族である宇都宮朝綱、那須宗隆とともに源頼朝に従軍して功を挙げ、那須宗隆は那須一郡を賜り、宇都宮朝綱の子孫は宇都宮に居し小山氏と入れ代わりで下野守に任ぜられ、紀清両党はその傘下に隷属した。小山朝政の弟である宗政は長沼(芳賀郡)に城を置き、子孫はここに居して長沼氏を称した。源義家の孫である義康は足利郡で生計を立て、8代足利尊氏に至る。元弘の乱の末期、尊氏は兵を率いて西上し、官軍に降って京師を復した。宇都宮朝綱の8代の孫である公綱は、建武中、勤王方で働いて下野国守護を賜わった。既に公綱の子である氏綱は足利氏に付き、小山朝山〈朝政より8代目〉は独り官軍に属して、孫の義政に至るまで宇都宮氏と接戦すること数回、弘和2年、足利氏満の軍と戦って敗死し、足利氏は結城基光の次男である泰朝に小山氏の名跡を継がせた(祇園城に居し、天正の末期に絶えた)後、小山、宇都宮、長沼、那須、及び下総の結城氏は八館に列された。足利成氏は両上杉氏と互いに鬩ぎ合い、長沼成宗は成氏を援けて敗れ出奔した。宇都宮氏は独り兵が威けており非常に強く、終いに下野国の州主と称し、壬生、泉、山田などの諸族が皆、宇都宮氏に帰属した。しかし天文年間、(那須郡烏山城に居していた)那須氏と戦って大敗し、諸族は皆那須氏に帰属した。また北条氏が下野国南境を攻略し、宇都宮氏は衰退した。豊臣氏の東征では那須氏の地を収め那須家臣の大関高増を黒羽に大田原晴清を大田原に封じ、那須氏には僅か福原のみを与えた。宇都宮国綱は独りその旧封である18万7千余石を全うしたが、慶長2年に罪を蒙むり、其の封は蒲生秀行が賜わった。慶長6年、徳川氏は秀行を会津に移し、奥平家昌が代わって治めた。また数姓が交互に封じられた後、宝永年間に戸田忠真を封じた。戸田氏は後に島原に転封され、その曾孫である戸田忠寛が返り咲きで封じられた。その余封を受けたのが烏山(初めは松下重綱、大久保常春〉、壬生〈初め日根野正吉、後に鳥居忠英)、足利(戸田忠利)、佐野(堀田正敦)、吹上(有馬氏郁)、最後に戸田氏の支族である忠至を高徳に封じた(後、下総国の曾我野に移した〉。9藩が王政革新、日光県を置き、既に皆改めて県としまた廃して、橡木と宇都宮に県を置き、また宇都宮を廃して橡木に併合した。

●下野国庁跡1

『和名抄』によると、本書が編纂された平安時代中期、承平年間(930年代前半)において国府都賀郡に置かれていたとされている。その所在地は江戸期までは國府村という地名に残されていたとされるが、現在その推定所在地(栃木市田村町宮ノ辺)の地名に「国府」の名残は無い。下野国庁跡の調査は昭和51年(1976年)から始まり、4年目に現在の栃木市田村町の宮目(みやのめ)神社周辺で政庁跡とされる遺跡が発見された。この調査の結果、政庁は約90m四方の範囲を塀によって区画され、8世紀前半から10世紀初期まで機能していたと推定されている。

●下野国庁跡2

栃木県栃木市田村町・宮ノ辺に所在する律令制下の地方国庁跡である。1982年(昭和57年)10月12日に、国の史跡に指定されている。本国庁跡は、田村町の宮目(みやのべ、宮延)神社境内付近である。下野国府跡の発掘調査が1976年(昭和51年)から始められ、4年次の1979年(昭和54年)に国庁跡が確認された。発掘調査から国庁範囲は一町区画を持ち、周りを掘で囲み、中央に前殿(東西棟)、その後方に正殿(未調査)を配置し、前殿の東・西に長大な南北棟の脇殿を対峙させている四周の各辺の中央に門を設けていた。南門からは幅9mの大路が南方に向かって敷設されている。南大路である。この大路に面した西側に建物群が塀で囲まれている。官衙施設である。前殿は正面7間(22m)・側面2間(4.8m)の規模である。建て替えられている。こうした建て替えから、大きく4つの時期に分けられる。1期は8世紀前半代、2期は8世紀後半頃から同末(延暦年間の初め)頃に焼失した、3期は9世紀代が中心、4期は10世紀に入って間もない頃まで機能していた。因みに、下野国府域全体の発掘調査は未だであるが、東西五町(540m)、南北六町(648m)程度の広がりがあったと推定されている。

辺境にあって蝦夷(えぞ)と対峙(たいじ)し、緊張関係を維持した関東地方には、武力を蓄える豪族が輩出した。彼らは農民を使役して耕作、開墾を行うもので、彼らの私闘が反乱へと拡大したのが平将門(まさかど)の乱である(939〜940)。下野国もこの戦乱に巻き込まれたが、その平定に功があったのが下野押領使(おうりょうし)藤原秀郷(ひでさと)であった。中世になるとその子孫は蕃衍(はんえん)した。すなわち、足利の足利氏、佐野の佐野氏、小山(おやま)の小山氏、下総(しもうさ)結城(ゆうき)の結城氏などがおもなるものであった。かくて中世になると足利、佐野、小山氏のほか、北には那須氏、中央には宇都宮氏などの在地領主が出現した。そして藤姓足利氏の後は源姓足利氏が勢威を振るい、ついに足利将軍家となったのである。

近世になると下野の政治的景観は一変した。当国に城地を有する大名のうちで終始最大であったのは宇都宮藩であった。しかし、それでも高10万石前後にすぎなかった。下野の北辺に残った那須衆の大名、大関(おおぜき)、大田原(おおたわら)氏を除けば、いずれも譜代(ふだい)大名で激しく転封した。かくて領有形態は、大名、旗本、寺社領および幕府直轄領と複雑な入り組み状態を形成した。これも幕府の強力な権力支配下にして初めて可能なことであった。この幕府の「神祖」徳川家康が東照大権現(とうしょうだいごんげん)として日光山に鎮座したことは、当国の人心に大きな影響を与えた。下野国は足利地方の機業、それに古くから有名な佐野の天命(天明)(てんみょう)鋳物のほか特別な産業もなく、主穀農業が主たるものであった。したがって後進的な地域であったが、東照宮の鎮座はそれに拍車をかけ、典型的な封建的人間像を造成した。明治維新後、当国の行政区域はしばしば転変したが、1871年(明治4)廃藩置県とともに栃木、宇都宮両県となり、73、76年の改正により現行政区域の栃木県が成立した。

[国府]現在の栃木市田村町にあり、遺跡が発掘されている。

[守護所]下野の豪族たちはこぞって頼朝の御家人となったことから、地方豪族だった小山氏や宇都宮氏・那須氏が勢力を揮い、宇都宮氏が下野国守護職に任ぜられている。

[幕藩体制確立後]日光・下野天領が置かれ、日光奉行が支配した。

宇都宮藩七万八百石を筆頭に、烏山藩三万石、壬生藩三万石、黒羽藩一万八千石、佐野藩一万六千石、大田原藩一万千四百石、高徳藩一万千百石、足利藩一万千石、吹上藩一万石、喜連川藩五千石が置かれた。

●下野国

下野国之風俗多くは気質に清之内之濁を得たる人多して、其清濁流通する事なく、而邪気甚く傍若無人に而、常に業とする事辻切強盗之類にて、少も耻る事なく、慾心有てつれなく、而も悪を知て直なる事を不用、如形風俗悪し。然ども其気の強き事は上方の国五ヶ国七ヶ国合たるよりは猶も上成べけれども、更に理非を弁る事なきが故に、法外のみ多し。子細は理非くらきが故に、耻を知る事鮮く、亦耻ましき事にも耻るは其闇きが故也。如此人百人に九十人也。取分、芳賀、寒川、塩屋、那須、真壁之人如此也。(人国記)

●足利

下野国足利郡。栃木県足利市。足利氏発祥の地。この足利の地を開拓し領していたのは、平将門の乱の平定のために関東に下向しそのまま定着した藤原秀郷の末孫だったが、その後地方官として関東に下向した源氏勢力に圧倒され、恭順の証として源義家に寄進された。その後、義家から義国へ伝えられ、義国が足利荘に住したことから、義国は足利式部大夫と呼ばれる。その義国の二男義康が足利荘を継ぎ、足利氏を名乗った。

●足利荘(あしかがのしょう)

関東に下向した藤原氏が開発し荘園として領していたが、源氏の勢力が関東に及び、足利荘は源義家に寄進される。その後、義家から義国に伝えられ、義国の二男義康が継いだ。義康は足利を名乗り京都に出て鳥羽上皇に仕え、足利荘は上皇の皇女八条院に寄進された。こうして足利荘は上皇の権勢を得るために本家が八条院となるが、実際に管理していたのは義康の子義兼だった。

●足利学校

足利(昌平町)にあった鎌倉・室町時代唯一の学校施設。創設者は小野篁・足利義兼などと云われて定かではない。一時衰えかけるが、関東管領上杉憲実が、書物の寄進・僧(教授)の招聘を行い学校を再興した。室町期になると学校は盛況となり、天文十八年(1549)には、来日したフランシスコ・ザビエルが「坂東に大学あり」とインド・ゴアのポルトガル政庁に報告するまでになった。主に易学・兵学・医学を教え、そこで学んだ者たちは、戦国大名らに盛んに用いられたと云う。しかし、江戸期に入ると学問の主流が宗学に移ったことから、次第に衰えていった。(『伽婢子』地名索引より)

足利学校の創建については、奈良時代の国学遺制説、平安時代の小野篁説、鎌倉時代の足利義兼説などがあり不明。歴史に顕われるのは、室町時代の関東管領上杉憲実が、書籍を寄進し、庠主(学長)制度を設けるなどを行うなどの事蹟で、憲実は足利学校を中興した人物とされる。

鎌倉建長寺の住持玉隠永興は、長享元年(1487)の詩文の中で「足利の学校には諸国から学徒が集り学問に励み、それに感化されて、野山に働く人々も漢詩を口ずさみつつ仕事にいそしみ、足利はまことに風雅の一都会である」と詠っている。

また天文十九年(1550)にはフランシスコ・ザビエルが「日本国中最も大にして、最も有名な坂東の大学」と世界に紹介し、「学徒三千」といわれるほどになる。しかし、江戸時代の末期には「坂東の大学」の役割を終え、明治五年その幕を降ろした。

●栃木

栃木城の城下。この栃木の地は、下野の国皆川の庄といった。皆川氏は、平安中期、この地に勢力をふるっていた豪族藤原秀郷の裔小山政光の子宗政が新しく長沼氏を興し、寛喜年間その子宗員が皆川庄の地頭となり皆川氏を称する事から始る。

藤原秀郷は、国司に逆らい度々の狼藉におよび、同族の者等と朝廷から配流の処分を受けるなどの乱暴者だったようだ。ところが天慶三年(940)、関東で平将門が乱を起すと、将門追討のため朝廷から遣わされた平貞盛に協力する。その時、秀郷は押領使(おうりょうし)に任ぜられ、将門を下野国と下総国(現茨城県)で破り乱を平定。この功により、彼は同年三月従四位下に叙され、十一月に下野守に任ぜられた。こうしてこの地方に勢力をはった秀郷の子孫は、佐野・足利・小山・結城といった諸氏の祖になった。ちなみに後の越前宰相となる結城秀康(家康の次男)の養親結城晴朝は、この秀郷の裔となる。

こうして小山氏から別れて皆川氏が誕生するが、六代目にあたる皆川宗常(宗経)が時の権力者、鎌倉幕府の執権北条高時にそむき、元亨三年(1323)、その領地を没収され皆川氏は一旦滅びる。その後、この辺り諸説あるが、宗員の甥長沼秀行の子孫にあたる長沼秀光が皆川氏を再興し、皆川城にあって皆川の庄50余郷を領したという。

皆川広照はこの子孫で、祖父成勝の代に山城守に任ぜられている。広照の時代、この地は北上してくる小田原の北条氏、越後より上杉氏、東北方面より宇都宮氏、東方からは佐竹氏とそれぞれの勢力が進出を図り、戦戈が絶えず、その中で生き延びるにはかなりの知恵が必要だったと思われる。天正十八年(1590)豊臣秀吉の小田原城攻略の際、広照は北条氏との盟約により小田原城に入り、その留守中豊臣方派遣軍に攻められて皆川城は落城した。しかし徳川家康によしみを通じていた事もあり、真先に降伏し本領を安堵される。こうして生き延びた広照は、天正十九年(1591)から本格的に栃木城を構築。町づくりを行い、現在の栃木の基を築いた。

翌文禄元年(1592)、お茶阿の方が家康の第六子辰千代(忠輝)を産む。辰千代は産まれた時、その色黒く、目が逆さまに裂けていて家康は「鬼ッ子」として嫌い、捨てるように命じた。その「鬼っ子さま」が拾われて行った先は、こうした地方大名の皆川家だった。

●奈須野(なすの)

原野の名。那須野。下野国那須郡那須郷(栃木県那須郡那須村)で、大岳の東南麓にある野。古代より那須の湯と称された鉱泉が湧出し、貴族らの湯治所として知られる。鉱泉が出る山陰に殺生石という毒性の強い石があり、謡曲「殺生石」等で有名な玉藻前伝説を生んだ。金毛白面九尾の妖狐が、天竺・唐にて美妃に化け国王を悩ませたが、素性がばれ、大和に逃れて鳥羽天皇の寵姫となる。しかし陰陽師安倍泰成に看破され、当地に逃れて石となり、玄翁和尚の法力で打ち割られ、それ以後妖力が絶えたと云い伝えられた。

●玉藻の前(たまものまえ)

三国伝来の金毛九尾の妖狐渡来し、玉藻の前となり近衛天皇の愛寵を受けたが、安倍泰成に調伏され下野の那須野に逃げ、三浦介義明等に殺された。怨霊は殺生石となり源翁和尚の拄杖により砕け去った。黒羽の川西町篠原神社境内に狐塚がある。

●殺生石(せっしょうせき)

栃木県那須郡黒羽町の西北六里湯本にある。「凡七尺四方高さ四尺余、色赤黒し・・・十間四方に囲て諸人不入」とあり。前出の玉藻の前が死してこの石に化したと伝える。殺生石は温泉の出る山陰にあり。石の毒気いまだほろびず、蜂.蝶のたぐひ真砂の色の見えぬほどかさなり死す。と『おくのほそ道』にも書かれた。

●日光

信仰山の名。日光山五十三代座主天海が家康の廟を久能山よりここに移し、東照宮を造営。三代将軍家光の時(寛永十三年)改造がなり、今日のようになった。山名の日光山は、元は二荒山といったが、延暦年間、勝道上人がここに開基した時に、山名を「日光山」と改めた。

俗に空海の開基と言い伝えられるが、これは空海が勝道上人の依頼で「普陀洛山記」(遍照発揮性霊集)を書いたことから、後世空海の開基、ならびに日光改称の誤伝が生じたとされる。

『おくのほそ道』「日光」の項で、

卯月朔日、御山に詣拝す。往昔此御山を二荒山(ふたらさん)と書しを、空海大師開基の時日光と改給ふ。千歳未来をさとり給ふにや、今此御光一天にかゝやきて恩沢八荒にあふれ、四民安堵の栖穏なり。猶憚多くて筆をさし置ぬ。

と書き、

あらたうと青葉若葉の日の光

と詠んだ。

ちなみに元の山名の「二荒山」は、普陀洛山の音をとった名で、後にこの山を開いた勝道上人が「二荒」を「にこう」と読み、それに「日光」の文字を当て、現在の「日光」の名となった。

●男体山

黒髪山といった。『おくのほそ道』に、黒髪山は霞かゝりて雪いまだ白し。

剃捨て黒髪山に衣更 曾良

とある。

●室の八島(むろのやしま)

社の名。下野国下都賀郡国府村総社にある大神(おおみわ)神社。室八島明神ともいう。

『おくのほそ道』に、室の八島に詣す。同行曾良が曰、「此神は木の花さくや姫の神と申て富士一体也。無戸室(うつむろ)に入て焼給ふちかひのみ中に、火〃出見のみこと生れ給ひしより室の八島と申。又煙を読習し侍もこの謂也。」将このしろといふ魚を禁ず縁記の旨世に伝ふ事も侍し。とある。

周辺には、摩利支天塚や琵琶塚、愛宕塚、丸塚といった古墳が点在し、遠く大和朝廷の時代に下毛野国(しもつけぬのくに)を代表する首長たちの活躍の舞台となったことがうかがわれます。町民はこの一帯を「天平の丘」と呼び、文芸町長として全国に有名な若林英二元町長の陣頭指揮によって創られた「天平の丘公園」が国分寺の憩いの場となっています。

平成13年4月22日には、第2回日本全国「国分寺サミット」が当地で開催され、国分寺にゆかりのある九州をはじめとする新潟、愛知など各地の市町村の首長が集まり、史跡の保存と観光活動についてディスカッションと交流をはかりました。

それでは、国分寺地区の文化遺産や史跡について、ご案内しましょう。

●下野国分寺跡

奈良時代の天平13(741)年、聖武天皇(しょうむてんのう)は仏教の力によって政治の乱れや疫病を鎮(しず)め、国家の平安を守ろうと考えて、全国に国分寺(金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら))の建立を命じました。寺には20人の僧が置かれ、鎮護国家(ちんごこっか)の教典である金光明最勝王教(こんこうみょうさいしょうおうきょう)が読まれました。 国分寺は国の保護を受けて維持されましたが、律令体制のゆるみと共に衰退し、その多くが古代末から中世初期には廃寺になったと考えられています。下野国分寺の寺域には、現在いくつかの堂塔跡が地ぶくれとなって残り、往時のありさまを今に伝えています。

これらの遺構から当時の建物の配置を復元すると、奈良東大寺の様式を基本としていることがわかります。南大門、中門金堂、講堂は南北一直線上に建てられ、中門から廻る回廊は金堂にとりついていたと考えられます。塔は、回廊の外の東側に建てられました。これは基壇の規模から、壮大な七重塔であったと推定されています。また、創建期における伽藍(がらん)地の規模は、発掘調査によって、東西約216m、南北約252mに及ぶものであったことが確認されています。

●下野国分尼寺跡

国分尼寺(こくぶんにじ)の建立は、奈良時代の天平13(741)年、聖武天皇が国家の平安を祈願し、国分寺建立の詔(みことのり)を発したことにはじまります。国分尼寺は国分寺と同様に国ごとに建てられた官立の寺院で、妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)を根本の教典とし、10人の尼が置かれていました。下野国分尼寺の伽藍跡は、昭和39年以来4回の発掘調査を行って、その大部分が確認されました。伽藍地の規模は、柵列(さくれつ)や築地(ついじ)跡の一部が検出されたことにより、東西145.4m、南北167mに及ぶものであったと推定されています。主要な建物の配置は、奈良東大寺の様式を基本とし、南大門、中門、金堂、講堂が南北一直線上に並びますが、国分寺においてみられる塔は、尼寺には存在しません。伽藍の中心で、本尊を安置した金堂は、間口7間、奥行4間の大きな建物で、床は石貼りになっており、瓦葺(かわらぶ)き、丹塗(にぬり)の荘厳(そうごん)なたたずまいを見せていたことが想像されます。

●摩利支天塚古墳

摩利支天塚古墳(まりしてんづかこふん)は、隣接する琵琶塚(びわづか)古墳とともに県内で最大の規模を誇る大型の前方後円墳です。後円部の墳頂には後年になって摩利支天社が祀(まつ)られ、今に至っています。墳丘は自然の微高地を利用して築かれたもので、その周囲には幅20mを越える大規模な周湟(しゅうこう)がめぐらされています。この周湟は調査の結果、部分的には二重になっていることがわかりました。また墳丘上には、円筒埴輪(えんとうはにわ)が列を成して存在していました。こてらの埴輪や古墳の築造年代は、5世紀末から6世紀初頭と推定されます。このような巨大な古墳の被葬者は、大和王権による支配体制の中で、下毛野国(しもつけぬのくに)をはじめて統括した大首長であったとも考えられています。

墳形 : 前方後円墳 全長約117m

前方部 : 幅約75m 高さ約7m

後円部 : 直径約70m 高さ約10m

●琵琶塚古墳

琵琶塚古墳(びわづかこふん)は県内最大の前方後円墳です。古墳の形状や出土した円筒埴輪などから、隣接する摩利支天塚古墳に次いで、6世紀の前半に築造されたものと考えられています。墳丘は、自然地形の地ぶくれをりようして基壇を設け、さらに2段の土盛りをすることによって構築されています。また、墳丘のまわりには幅およそ20mの壮大な周湟(しゅうこう)が存在しており、調査の結果、東側と南側では二重にめぐらされていることがわかりました。琵琶塚古墳をはじめとし、思川、姿川の川筋には、強大な首長が葬られたと思われている大型古墳が散在しています。この地域は、遠く大和朝廷の時代に、下毛野国(しもつけぬのくに)を代表する首長達の活躍の舞台となったことがうかがわれます。

墳形 : 前方後円墳 全長約123m

前方部 : 幅約70m 高さ約9m

後円部 : 直径約75m 高さ約11m

●愛宕塚古墳

琵琶塚古墳(びわづかこふん)は県内最大の前方後円墳です。古墳の形状や出土した円筒埴輪などから、隣接する摩利支天塚古墳に次いで、6世紀の前半に築造されたものと考えられています。墳丘は、自然地形の地ぶくれをりようして基壇を設け、さらに2段の土盛りをすることによって構築されています。また、墳丘のまわりには幅およそ20mの壮大な周湟(しゅうこう)が存在しており、調査の結果、東側と南側では、二重にめぐらされていることがわかりました。琵琶塚古墳をはじめとし、思川、姿川の川筋には、強大な首長が葬られたと思われている大型古墳が散在しています。この地域は、遠く大和朝廷の時代に、下毛野国(しもつけぬのくに)を代表する首長達の活躍の舞台となったことが、うかがわれます。

墳形 : 前方後円墳 全長約50m

墳丘 : 幅約26.5m 高さ約3.3m

基壇 : 直径約22m 高さ約3.7m

●丸塚古墳

丸塚古墳(まるづかこふん)は県内でも有数の大型円墳で、古墳時代終末期の7世紀ごろに築造されたものと考えられます。墳丘は、ゆるく傾斜する基壇の上にのり、墳頂は直径約13mの平坦な面になっています。この古墳の埋葬施設は、切石積横穴式石室(きりいしづみよこあなしきせきしつ)というもので、墳丘の南面に開口しています。遺体を納めた玄室の各壁は、凝灰岩の大きな一枚石で構築されています。また、玄門は、この一枚石の中心をくりぬいて造られており、優れた石材の加工技術がうかがえます。なお石室は古くから開放されていたため、副葬品等については明らかではありません。

墳形 : 円墳

墳丘 : 直径40m 高さ約6m

基壇 : 直径約60m

○ 下つ毛野安蘇(あそ)の川原よ石踏まず 空ゆと来ぬよ汝 (な)が心告(の)れ

○ 下つ毛野みかもの山のこ楢(なら)のす まぐはし子ろは誰 (た)が笥(け)か持たむ

大江朝綱(886-957年)

○ 下野や室の八島に立つ煙(けぶり)思ひありとも今日(けふ)こそは知れ

[能宣集] 大中臣能宣(おおなかとみのよしのぶ、921-991年)

○ ふたらの山やしろあるとまへに旅人多く行く月いでたり

○ たまくしげふたらのやまのつきかげはよろづよをこそてらすべらなれ

[廻国雑記](1487年下野旅) 道興准后(1430?-1501年?)

○ ふりにける身をこそよそに厭ふとも黒髪山も雪をまつらむ

○ 法の水みなかみふかく尋ねずばかけてもしらじ山すげの橋

[金槐集](きんかいしゅう) 源実朝(みなもとのさねとも、1192-1219年)

○ 武士(もののふ)の矢なみつくらう小手の上にあられたばしるの篠原

(註)学者によれば、この歌は那須で詠んだ歌でもなく、那須を詠んだ歌でもなく、那須を利用した歌だそうです。

中でも群を抜いて多くの和歌に詠まれたのが室の八島です。平安時代以来詠まれた和歌は、ざっと百首以上はあるでしょう。

黒髪山を詠んだ歌もそこそこありますが、古くは岡山県阿賀郡新見町の山、あるいは奈良県の佐保山丘陵の山が専ら黒髪山として詠まれており、どれが下野の黒髪山を詠んだ歌か判然としません。それ以外の歌枕については和歌に詠まれたとは言え、その数はあまり多くありません。そういうことで室の八島は下野国随一の歌枕なのです。歌枕の定義にはいろいろ小難しい話がありますが、室の八島はもっとも歌枕らしい歌枕のひとつと言ってよいでしょう。そうして江戸時代には徳川三代将軍家光が日光社参の帰途に立ち寄る(1640年、[徳川実紀])ほどの名所でした。室の八島は、少なくとも芭蕉らが訪れた(1689年)頃までは、下野国随一の歌枕であったばかりでなく、今の我々には信じがたい話ですが、「当州に無双の名所なり。」([下野風土記]1688年編著)だったのです(今のように観光開発の進んでいない当時、歌枕は本来の意味どおり昔から和歌に詠まれた名所だったのです)。

芭蕉の時代、中禅寺湖や華厳の滝のある奥日光などという山奥に物見遊山で行けるべくもなく、また徳川家康を神として祭った東照宮は、事前に各藩の許可をもらっていなければ門内に入ることは許されませんでした。芭蕉らは事前に参拝の許可を得ていたから、東照宮をお参りすることができたのです。現在の感覚で室の八島や日光を判断すると誤ることになります。当時と言うか昔からと言うか、日光へ行く人の多くは二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)を始めとする諸寺社にお参りするのが主な目的でした(参考)。しかし芭蕉らが東照宮以外の寺社を訪れた様子はありません。芭蕉らが日光を訪れたのは日光にある諸寺社見物が目的ではなく、東照宮参拝だけが目的だったと言えます。歌枕でもなく、旧跡でもない東照宮(1636年完成)は、[奥の細道]の旅における本来の目的地ではありません。

(1)[万葉集](744-759年)巻14(東歌)下野國歌-3425

○ 下つ毛野 安蘇の河原よ 石踏まず 空ゆと来ぬよ 汝が心告れ

(考察)現在この河原がどこに在ったのか分かっていないようです。「下野国の・・・」と詠んでいるという事は、安蘇の河原は他国にも知られた名所だったのでしょうか?それとも地元ではよく知られた河原だったということでしょうか?河原の面積はかなり広かったのでしょうね。そしてそこには、大きさは分かりませんが石がゴロゴロしていたようですね。この歌が詠まれた頃と現在では、すっかり河原の様子はかわってしまっているでしょう。

なお 万葉集の東歌にある次の歌についても、下野の歌であるとする説があるようですが、筆者にはよくわかりません。ということで上記の歌の歌枕としては”安蘇の河原”とくくるべきでしょうが、これらの歌のように”安蘇”については”河原”ばかりが詠まれているのではないので、ここでは便宜上”安蘇”とまとめてくくっています。

○ 上つ毛野 安蘇のまそむら かき抱き 寝れど飽かぬを あどか我がせむ

○ 上つ毛野 安蘇山つづら 野を広み 延ひにしものを あぜか絶えせむ

(2)[和名類聚抄](わみょうるいじゅ(う)しょう、934年頃成立)国郡部第十二 下野国

「下野国安蘇郡 安蘇、説多、意部、麻続」

(註)「安蘇、説多、意部、麻続」は郷の名です。安蘇の郷は現在の佐野市辺りに比定されているようです。

(考察)「あそのかはら」の「あそ」は郡の名?郷の名?それとも川の名?それらのうちのどれか一つに絞ることができるでしょうか?現代なら「××川の河原」といいますが 安蘇川という川があったんでしょうか?

(3)清輔集(1174年頃) 藤原清輔(1104-1177年)

○ ひさきおふる-あそのかはらの-かはおろしに-たくふちとりの-こゑのさやけさ

(註)ひさぎ(生(お)ふる):あかめがしわ(とうだいくさ科)/かはおろし(川颪):川風/たぐふ(比ふ・類ふ):つれだつ。ならぶ。寄る。添う。くっつく。/ちどり(千鳥):多くの鳥

(考察)この歌が”あそのかはら”を詠んだ現存する二首目の歌でしょうか?、[ 万葉集]に詠まれてから400年後の作です。下野の安蘇の河原は、400年間も名所でありつつづけたのでしょうか?それほどの場所なら今でも面影が残っていてもよさそうですが、 そういう話を聞きません。この河原は消滅してしまったのでしょうか?

この歌は”あそのかはら”の風景描写が緻密で実景を詠んでいるように見えます。しかし藤原清輔の経歴を見ても、彼が下野に来た様子はうかがえません。この歌は下野の安蘇の河原を単に想像して詠んだ歌?それともこの河原、下野国以外の「あそのかはら」だったりして。

(4)[万代集](1248、1250年)、[新和歌集](1260年前後)蓮生(宇都宮頼綱 1172-1259年)

○ いしふまぬ-あそのかはらに-ゆきくれて-みかほのせきに-けふやとまらむ

(考察)この歌は安蘇の河原が「いしふまず」と[ 万葉集](744-759年)に詠まれてから500年後に、その歌を本歌取りして「いしふまぬ」と詠まれた歌です。この歌は[万葉集]や[和名類聚抄]などを参考にすれば、安蘇の河原の場所を実際に知らなくても想像で詠める歌なので、当時の安蘇の河原を知る手掛かりに利用してはいけません。

(5)[下野風土記](1688年編著) 編著者未詳

「阿蘇川原並美加保乃関 : 今案云三毳カ、足利ヨリ佐野エ入道ニ有リ。」

(考察)「阿蘇川原ならびに美加保乃関」の書き方から、この著者は上の宇都宮頼綱の歌を念頭において言っているのでしょう。しかし上に書きましたように、それは根本的に間違っているのですが。つまりこの時点で確実に参考にできる資料は、[ 万葉集]の歌と[和名類聚抄]しかありません。[万葉集]以外の歌は実景を詠んでいるかすこぶる疑問です。

この著者はこれらの場所をともに三毳の地に在ったのか?と言っています。この頃はまだ安蘇の河原の所在は疑問符付きであり、三毳の位置も足利市と佐野市の間として、現在の比定地(佐野市・岩舟町・栃木市との境界付近)とは異なります。「足利ヨリ佐野エ入 道ニ有」る阿蘇川原の川とは何川でしょう?

(6)[下野国誌](1850年刊) 河野守弘(こうのもりひろ、1793-1863年)著「安蘇川原(アソノカワラ)安蘇郡佐野天明駅の西を流るる川なり。往古は天明の東を流れしといえり。水上(ミナカミ)は、同郡秋山と云う所より出て、末は佐野ノ中川とともに利根川に入るなり。

[万葉集]十四 東歌 下野国相聞往来歌

○ しもつけぬあその河原ゆ石ふまず空ゆと来ぬよ汝がこころのれ

(考察)[ 万葉集]が編集されてのち千年も経ってから、突然[万葉集]に安蘇の河原と詠われた川の詳細な所在地が、この[下野国誌]に出現します。しかし、所在地解明のヒントが上記[ 万葉集]の歌と[和名類聚抄]だけで、和歌に詠まれて後千年も経ってから、安蘇の河原と詠われた川の所在がわかるのでしょうか?安蘇郡には大きな川といったら秋山川しかないのでしょうか?この辺りの地理に暗いので分かりませんが。

(1)[万葉集](744-759年) 巻14(東歌)下野國歌-3424

○ 下つ毛野 みかもの山の こ楢のす まぐはし子ろは 誰が笥か持たむ

(考察)この歌「こならのす」以下の意味が断片でしかわかりません。全体を通した現代語訳というのはありますが、とても素直に受け入れられるような訳ではありません。この歌からは、みかもの山が下野国にあるということはわかりますが、それ以上のことは全くわかりません。

(2)三毳山(みかもやま)古窯跡群(600年代末-800年代終わり頃)

佐野市から岩舟町・栃木市にかけての現在の三毳山とその周辺に20ヶ所以上の窯跡があるようです。

(3)[延喜式](えんぎしき)(905年編纂開始-927年奏進-967年施行) 巻二十八 兵部省

「下野 駅馬 足利、三鴨、田郷、衣川、新田、磐上、黒川」

(註)足利駅家(うまや)は足利市伊勢町・助戸町付近に、三鴨駅家は、駒場(こまば)や馬宿(うまやど)という地名からの推定や畳岡遺跡発掘調査結果から、岩舟町の新里(にっさと)から畳岡(たたみおか)にかけての辺りに比定されているようです。

(考察)さて「みかも」という土地が下野国に存在したことがわかったので、 万葉集の歌にある「みかもの山」の「みかも」が土地の名前なのか、山の名前なのかわからなくなってしまいました。「みかも」を土地の名前としてもその範囲がよくわかりませんので、 万葉集の歌が、「みかも」の地のどの山を指しているのかよくわかりません。

(4)[和名類聚抄](934年頃成立) 国郡部第十二 下野国

「下野国都賀郡 布多、高家、山後、山人、田後、生馬、秀文(註1)、高栗、小山、三島(註2)、駅家」

(註1)秀文は委文(しどり)の誤りで、栃木市志鳥町をその遺称地とする説があるようです。

(註2)三島は三鴨の誤りとの説があるようです。

(5)[万代集](1248、1250年)[新和歌集](1260年前後) 蓮生(宇都宮頼綱 1172-1259年)

○ いしふまぬ-あそのかはらに-ゆきくれて-みかほのせき(註)に-けふやとまらむ

(註)「みかほのせき」については、「みかほのさき」と書かれたものもあり、また「みかほ」は「みかも」の誤りだろうと書いた参考書もありますが、今となっては確認できません。ここでは「みかほのせき」「みかほのさき」は[延喜式]にある三鴨の駅家のこととしておきます。

(6)[下野風土記](1688年編著) 編著者未詳

阿蘇川原並美加保乃関 : 今案云三毳カ、足利ヨリ佐野エ入道ニ有リ。」

「三毳山 : [歌枕名寄]ニハ下野ノ名所ニ入」

(考察)「阿蘇川原並美加保乃関」の書き方から、この美加保乃関は宇都宮頼綱の歌の「みかほのせき」を指しているものと思われます。「今案云三毳カ、足利ヨリ佐野エ入道ニ有リ」は、”安蘇の河原とミカホの関は、足利から佐野へ入る道にある三毳の地にあったのか?”の意味と思われます。この頃はまだミカホの関の所在は疑問符付きであり、また三毳も現在の比定地とは場所も違います。

また次の三毳山の説明の、「歌枕名寄ニハ下野ノ名所ニ入」は、”三毳山は[歌枕名寄]では下野の名所に入れられているが所在不明”という意味でしょう。これから三毳山という名称の山が現在は存在しますが、この当時はまだ存在しなかったのでしょう。(この山は太田和山(おおだわ-)という名称の山だった可能性があります)もし存在していれば「歌枕名寄ニハ下野ノ名所ニ入」などというまどろっこしい書き方はせず、直截”どこそこにあり”と書いたでしょう。

(7)[下野国誌](1850年刊) 河野守弘 著

「三毳山(ミカモヤマ)駅 都賀郡にあり。[兵部式]に三鴨駅とあるも此所なり。[和名抄]にもあり。山頂まで七・八町許の登りなり、東北面は下津原村(現、岩船町下津原)と云、西面は西浦村(佐野市西浦町)、南面は太田和村(栃木市藤岡町大田和)とて三ケ村入会の地なり。ともに古は三鴨ノ郷なり。さて後に三香保崎とあるも、此所にてミカホはミカモの訛(ヨコナマリ)なり。

[万葉集]十四 東歌 下野国相聞往来歌

○ 志もつけぬ みかもの山の こならのす まくはしころは たかけかもたむ

(参考)[下野国誌]には上記三毳山の説明に続いて次の説明あり

「三香保崎(ミカホノサキ)関 同所なり。[八雲御抄]に、三香保崎、慈覚大師誕生の地とあり。今下津原に大師の産湯あび給う跡とて盥窪(タライクボ)と云う所あり。烏丸光広卿の[日光山紀行]にもみえたり。さて此山の北より西に関川と云う流れあり。末は鯉名沼とて南北二十町、東西十五町許の沼に入、江尻の流れは安蘇川(註)に落ちるなり。(和歌省略)」

(註)[下野風土記](1688年編著)の時代には、安蘇川という名称の川は存在しなかったと考えられ、また現在も存在しません。従いまして[下野国誌]の時代にのみ安蘇川という名称の川が存在したとは考えられません。

(考察)[下野国誌]は 万葉集にある「みかもの山」を現在の三毳山としていますが、そこまで断定する証拠は無いでしょう。なお現在の三毳山を三毳山と呼ぶのはおそらく[下野風土記](1688年編著)より後にこじつけられたものでしょう。

歌枕の地を推定する上で極めて重要な基本事項は、まずその歌枕の地を特定できるだけの情報が揃っているかどうかです。三毳の山が下野国の歌枕であるというのは言ってよいでしょう。さらに三鴨という地名が古代から存在したので、みかもの山もその辺りに存在したのか?という程度のことは言ってよいでしょう、しかしそれ以上詳細な所在については今まで説明して来ましたように情報量不足で特定することは不可能です。そういうことを充分わきまえた上で述べないと、それは学問ではなく単なる空想遊びということになってしまいます。世間には、その歌枕の地を特定できるだけの情報が揃っていないにもかかわらず、そんなことにおかまいなく場所を特定している例が多々ありそうです。

(1)[古今和歌六帖](976-982年?) 読人しらず(喜撰?)

○ 下野やふたごの山のふたごころありける人をたのみけるかな

(註)この「ふたごの山」は「ふたらの山」の誤りとする説が有力です。

(2)[能宣集] 大中臣能宣(921-991年)

ふたらの山、やしろあるとまへに旅人多く行く、月いでたり

○ たまくしけ-ふたらのやまの-つきかけは-よろつよをこそ-てらすへらなれ

(3)能因法師(988年-1053〜69年)

1)[能因法師集]

○ きみもこす-ひともとはすは-しもつけや-ふたあらのやまと-われやなりなむ

(考察)「きみもこす」とは「君も越す」?、男体山を越す?まさか!「ひともとはすは」は「他人も問わずば」? すいません、歌の意味がよくわかりません。

2)[能因歌枕]

「下野國 ふたご山、きぬがは、中つかさの宮、いほのぬま、まゆみの杜」

(註)[能因歌枕]の「ふたご山」は”ふたらの山”の誤写の可能性があります。中つかさの宮、いほのぬま、まゆみの杜の所在については全く分かっていないようです。

(4)[新和歌集](1260年前後) 権律師謙忠

日光にて神祇の歌よみける中に 世を照らす日の光こそのどかなれ神の名におふ山のかひより

(考察)この頃までには、二荒山の二荒を音読みして、「にっこう(日光)」と呼ぶようになっていたのでしょう。なお「日光」の初出は、1138年作成の大般若経の奥書のようです。

(5)[廻国雑記](1487年下野旅) 道興准后(1430?-1501年?)

「日光山にのぼりてよめる。また昔は二荒山といふとなむ。 <雲霧もおよばで高き山のはにわきて照りそふ日の光りかな>」

(註)道興准后は奥日光の中禅寺湖までは登っているようです。現在のような整備された道路のない時代によく登りましたね。

(6)[下野国誌](1850年刊) 河野守弘

「二荒山(フタラヤマ)日光山の古名にて、もと補陀洛山なるを、歌にはふたら山とよみ来たれり。・・・」

(考察)「もと補陀洛山なるを」こういうのは後世の大嘘と考えておけばまず間違いないでしょう。日本人は由来の分からない地名の由来を探るのが大好きなようですが、もういい加減に止めてはどうですか、由来の分かっていない地名の由来なんてわかりようがありません。栃木という地名は地元の神明宮の屋根にある十個の千木(ちぎ)から来たって?これは単なる冗談。栃木市に神明宮が作られる前から存在したどこか狭い土地の名称だったのでしょう。

(1)柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ、?-700年前後?)

[柿本集]

○ うはたまの-くろかみやまの-やまくさに-こさめふりしき-ますますそおもふ

○ うはたまの-くろかみやまを-あさこえて-やましたつゆに-ぬれにけるかも

[ 万葉集](744-759年)

○ ぬはたまの-くろかみやまの-やまくさに-こさめふりしき-しくしくおもほゆ

○ ぬはたまの-くろかみやまを-あさこえて-やましたつゆに-ぬれにけるかも

(註)この頃の黒髪山は岡山県阿賀郡新見町の山、あるいは奈良県の佐保山丘陵の山とする説が有力です。

(2)[堀河百首](1105年)

藤原公実(ふじわらのきんざね、1053-1107年)

○ たひひとの-ますけのかさや-くちぬらむ-くろかみやまの-さみたれのころ

源俊頼(みなもとのとしより(-しゅんらい)、1055-1129年)

○ うはたまの-くろかみやまに-ゆきふれは-なもうつもるる-ものにそありける

隆源(りゅうげん、1086-1105年頃の歌人)

○ うはたまの-くろかみやまの-いたたきに-ゆきもつもらは-しらかとやみむ

源師時(みなもとのもろとき、1077-1136年)

○ うはたまの-くろかみやまを-あさこえて-やましたゆきに-ぬれてけるかな

(考察)隆源の歌の「黒髪山の頂」をみると、この山は男体山のような気もしますが、源師時の歌の「黒髪山を朝越えて」をみると、これが男体山とは思えません。これらは同じ 山なのでしょうか、それとも異なる山?

(3)[新和歌集](1260年前後) 仙風法師

○ 白雪の消えぬかぎりは烏羽玉のくろかみ山も名のみなりけり

(考察)遅くともこの頃までには男体山が黒髪山と呼ばれていたようです。

(4)[廻国雑記](1487年下野旅) 道興准后(1430?-1501年?)著

「日光山にのぼりてよめる。また昔は二荒山といふとなむ。・・・黒髪山の麓を過ぎ侍るとて、われ人いひすてどもし侍りけるに、<ふりにける身をこそよそに厭ふとも、黒髪山も雪をまつらむ> おなじ山の麓にて、迎へとて馬どもの有りけるを見て、<日数へてのる駒の毛もかはるなり黒かみ山の岩のかげ道>」

(5)[下野国誌](1850年刊) 河野守弘 著

「黒髪山(クロカミヤマ) 都賀郡日光山の奥にあり。・・・世俗は男体山とも呼なり。・・・」

(1)808年

下野国司橘利遠が朝命により本宮神社の社殿を建立し、また山菅の橋(山菅橋、山菅の蛇 橋)を架けて往来の便に供す。

(2)[転法輪抄](てんぽうりんしょう) 聖覚(1167-1235年)

「日吉大宮橋殿供養表白 日本国名所大橋は、みな大権菩薩が作るところなり。摂州長柄橋は行基菩薩これを造る。山崎の橋は十一面観音の化身これを渡す。下野二光山山菅の橋は、河深さ一十七丈、更に柱を立つことなし。二光権現、巌を彫り、穴を作り、これによって彼の橋を構え、これを造る。」

(註)転法輪抄:永暦二年(1161年)から建仁二年(1203年)に至る澄憲の作品を主とし、聖覚の編述であるとされています。

(3)[廻国雑記](1487年下野旅) 道興准后(1430?-1501年?)

「日光山にのぼりてよめる。また昔は二荒山といふとなむ。・・・此の山にや、やますげの橋とて深秘の子細ある橋侍り。くはしくは縁起にみえ侍る。また顕露(註)に記し侍るべき事にあらず。<法の水みなかみふかく尋ねずばかけてもしらじ山すげの橋>」

(註)顕露:はっきりあらわれること。露顕。

(4)[下野国誌](1850年刊) 河野守弘

「山菅ノ橋(ヤマスゲノハシ) 日光山の入口にあり。今は神橋(ミハシ)と唱うるなり。・・・[八雲御抄]に、下野の山菅橋とあり、[枕草子]に『山菅の橋名をききたるおかし』とあり、・・・」

(1)[能宣集]大中臣能宣(921-991年)

世の中を 思へば苦し 忘るれば えも忘られず 誰も皆 同じみ山の 松が枝と 枯 るる事なく すべらぎ(天皇)の 千代も八千代も 仕へんと 高き頼みを 隠れ沼の 下より根ざす あやめ草 あやなき身にも 人並に かかる心を 思ひつつ 世に降る雪 を 君はしも 冬は取り積み 夏はまた 草の蛍を 集めつつ 光さやけき 久方の 月 の桂を 折るまでに 時雨にそぼち 露に濡れ 経にけむ袖の 深緑 色褪せ方に 今は なり かつ下葉より 紅に 移ろひ果てん 秋に会はば まづ開けなん 花よりも 小高 き陰と 仰がれん 物とこそ見し 塩釜の うら寂しげに なぞもかく 世をしも思ひ 那須の湯の 滾る故をも 構へつつ 我が身を人の 身になして 思ひ比べよ 百敷に 明かし暮らして 常夏の 雲居遥けき 皆人に 遅れてなびく 我もあるらし

(2)[金槐集] 源実朝(1192-1219年)

○ もののふの矢並つくろふこてのうへに霰(あられ)たばしる那須の篠原

(3)[夫木和歌抄](ふぼくわかしょう) 藤原信実(ふじわらののぶざね、1177-1265年)

○ 道おほき那須の御狩(みかり)の矢さけびにのがれぬ鹿のこゑぞ聞ゆる

(4)[歌枕名寄](うたまくらなよせ、1303年頃)

三宮

○ しもつけや-なすのゆりかね(註)-ななはかり-ななよはかりて-あはぬきみかな

中務卿親王(?宗尊親王 むねたかしんのう、1242-1274年)

○ あふことは-なすのゆりかね-いつまてか-くたけてこひに-しつみはつへき

(註)ゆりがね:淘金。土砂にまじっている砂金を水中で揺すって選び分けること。また、その砂金。/ゆる:揺る。(「淘る」「汰る」とも書く)水の中などで、ふるい動かして選び分ける。「砂金を―・る」

(註1)さしも草:通説では灸のモグサの原料であるヨモギということになっています。

(註2)文化財指定年:さしも草(1961年)、しめじが原(1961年)、室の八島(1968年)伊吹山(1977年)、しわぶきの森(1988年)これらの歌枕の在る地区はいずれも、1957年までに既に栃木市に編入されていました。

(註3)善応寺のさしも草:後出の[録事尊縁起]に出てくる七ツ葉のヨモギのことのようです。なおヨモギの葉は普通羽状に切れ込んでいて、裂片は2〜4対(=4〜8枚)で、7枚のものも珍しくないようです。一つ葉ヨモギならヨモギ属の1つの種として独立して存在しますが、七つ葉ヨモギなんていう名前のヨモギは植物学的には存在しないようです。

しかし、鎌倉時代前期の宇都宮歌壇の[新和歌集](1260年前後)872首の中には、下野の歌枕である、あその河原とみかほの関(1首)、室の八島(7首)、日光山(2首)、黒髪山(1首)、那須野(1首)などの歌がありますが、しめじが原、さしも草の伊吹山、しわぶきの森の歌は一首もありません。

また江戸時代中期、下野国南部の都賀郡富吉村(今の栃木市藤岡町富吉)に居て活躍した女流歌人石塚倉子(1686-1758年)の作品集[室八島](1756年刊)の中にも、室の八島は和歌を含めて2〜3個所に登場しますが、それ以外の県南の歌枕は一切登場しません。その作品の一部を紹介します([室八島]日光紀行)。

特に伊吹山は数多くの和歌に詠まれ、また百人一首の藤原実方の歌

○ かくとだにえやは伊吹のさしも草さしも知らじな燃ゆる思ひを

にも登場して、全国的には室の八島より有名な歌枕なので、栃木市近郊に在れば、歌人である石塚倉子が室の八島をさしおいても伊吹山に触れないことは全く考えられません。

(補足)

これら栃木市の歌枕は、近世になって突然栃木市付近に比定されるという不自然さがあります。おそらく、歌に「しもつけ」とあるだけで、これを下野国と解し、安蘇、三鴨、室の八島同様、下野国府付近、あるいは下野国府に至る古代の街道東山道沿いにあったのだろうとして、適当な場所にこじつけたものでしょう。そして例えばしめじが原という名称の場所が複数あり、その中のどのしめじが原が和歌に詠まれた場所かと推測するならまだしも、それまで全く違う名前で呼ばれていたものを、和歌に詠まれた場所であるとして名前をしめじが原に変えられているのです。おそらく伊吹山、しわぶきの森やみかも山なども同様にして名前を替えられているのでしょう。このHPに沢山史料を掲載しましたが、それらの史料作成当時に伊吹山、しめじが原、しわぶきの森などと呼ばれていた場所は一切ありません。

その根拠のおぼつかなさは、次のしわぶきの森の歌からも窺えます。

藤原朝忠(910-966年) 本院の将曹、しはぶき(=咳払い)するをききて

○ しもつけや-しはぶきのもり(の)-しらつゆの-かかるをりにや-いろかはるらむ

この歌の「しもつけ」は、見れば見るほど下野国ではなく植物の”シモツケ”(註1)に見えて来ます。「花の色はうつりにけりな・・・」、白露がかかる時季に色が変わっているのは、下野国のしわぶきの森ではなく、今となってはその所在のわからぬしわぶきの森に咲くシモツケの花でしょう。そして「しもつけや」の「や」は呼び掛けの意味など、「しもつけ」を強調する意味があるんでしょう。歌に「しもつけ」とあるからと言って、それが下野国を意味するのはざっと半分、残りの半分は植物のシモツケを意味するのです(註2)。ところで、近世後期に下野国府付近の森に比定される以前にしわぶきの森を詠んだ歌は、この藤原朝忠の歌一首以外にあるのでしょうか?この一首の歌は、そこに登場する場所の所在を特定して文化財の史跡に指定するほどの価値ある歌なのでしょうか?それとも朝忠は下野国にゆかりのある人物なのでしょうか?(考察)

(註1)シモツケ:バラ科。北海道から九州にかけての日本各地、朝鮮および中国の山野に自生する。成木の樹高は1mほどであり、初夏に桃色または白色の集合花を咲かせ、秋には紅葉する。古くから庭木として親しまれてきた。

(註2)一例紹介

[拾遺集](1005-07年) 読人不知

○ しもつけ うゑてみる-きみたにしらぬ-はなのなを-われしもつけむ-ことのあやしさ

[古今和歌六帖](976-982年?)

○ しもつけや-しめつのはらの-さしもぐさ-おのがおもひに-みをややくらむ

しめじが原については、この歌の「しもつけ」を下野国と解し、かつ「しめつのはら」をしめぢが原として、その”しめぢ”を”湿地(しめぢ)”と解し、かつて下野国府があったと思われる辺りの湿地帯、今の栃木市川原田町辺り(ここは栃木市付近で最後まで残った湿地帯でした)にこじつけたものと思われます。この歌の「しもつけ」についても、これを下野国とするにはおおいに疑問があります。川原田町辺りをしめじが原にこじつける事こそ、しめじが原の項の河野守弘の言葉ではありませんが、まさに「論にもたらず。」で、この辺りは、このホームページの主題である室の八島、広義の室の八島の一部だったでしょう。

[古今和歌六帖](976-982年?)

○ しもつけや-しめつのはらの-さしもぐさ-おのかおもひに-みをややくらむ

○ あぢきなや-いぶきのやまの-さしもぐさ-おのがおもひに-みをこがしつつ

○ なほざりに-いぶきのやまの-さしもぐさ-さしもおもはぬ-ことにやはあらぬ

○ いつしかも-ゆきてかたらむ-おもふこと-いぶきのさとの-すみうかりしを

そしてさしも草の伊吹山も、[古今和歌六帖]において、しめつの原の歌と同じく「さしも草」が詠み込まれているというただそれだけの根拠から、しめじが原なる湿地帯から最も近い山(120-30m、栃木市吹上町)にあてはめて、さしも草の伊吹山であるとこじつけたものと思われます。なお江戸時代には、下野国府付近の伊吹山として、吹上町の山説ばかりでなく、太平山を伊吹山とする説もあったようです。

このように書くと滋賀県、岐阜県の人は”さしも草の詠まれた伊吹山は、やはり滋賀・岐阜の県境にある伊吹山(標高1,377mの高山です)だったか!”と喜ぶかもしれません。確かに鎌倉時代以降の和歌には、その伊吹山のさしも草を詠んだ歌が登場します。

俊成女(1171?-1254年?)

○ さしもやは-みにしむいろも-いぶきやま-はげしくおろす-みねのあきかぜ

(註)この強風を”伊吹おろし”と呼ぶようです。

しかし、平安時代に詠まれたさしも草の伊吹の山、と言いますか最初に伊吹の山のさしも草と詠まれた山は、その伊吹山ではなさそうです。どこか所在のわからぬ伊吹の里の名も無き裏山か、誤解にもとづく架空の山であった可能性があります。その伊吹の山について最も詳しく書かれた史料(と言ってもたったの二行ですが)は、[枕草子]の次の歌です。

[枕草子](1001年?) 清少納言 著

「まことや××くだる」と言ひける人に(註)

○ 思ひだに掛からぬ山のさせも草 誰か伊吹の里は告げしぞ

(註)××部は、伝本によって「しもつけへ」「かかへ」「かうやへ」「やかては」と異なるため無視します。教科書にあるこの歌の意味にとらわれることなく、じっくり眺めてみて下さい。いろいろ見えてきます。さしも草 / そもそも、さしも草(させも草)をヨモギであるとする通説自体、すこぶるあやしいものです。というより さしも草はヨモギではないでしょう。

ここで[下野風土記]や[下野国誌]などが標茅が原とさしも草の伊吹山を下野国府付近とした根拠を推測してまとめてみましょう。

1)[古今和歌六帖](976-982年?)

○ しもつけや-しめつのはらの-さしもぐさ-おのかおもひに-みをややくらむ

○ あぢきなや-いぶきのやまの-さしもぐさ-おのがおもひに-みをこがしつつ (以下省略)

この「しめつのはら」の歌の「しもつけ」を下野国と誤解した。また同じく[古今和歌六帖]にあってしめつの原同様さしも草が詠まれている伊吹の山はしめつの原の近くにあったんだろうとかってに想像した。そして 万葉集にある「あその河原」「みかもの山」の歌、および室の八島の場所から、しめじが原(しめつの原)や伊吹(の)山の場所も下野国府付近ないしは下野国府に至る東山道沿いにあったんだろうと考えた。

2)江戸時代には、しめじが原を湿地(しめじ)が原であるとする妄説があり、それを信じた。それでしめじが原は、下野国府付近ないしは下野国府に至る東山道沿いにあった湿地帯だろうと考えた。しかし、下野国府に至る東山道沿いには他にも湿地帯があったと思われますが、なぜ栃木市の川原田町・合戦場辺りとしたのか、まではわかりません。おそらくは下野国府に近いというただそれだけの理由でしょう。もちろんしめじが原なんていう名前の場所は存在しません。おそらく「何々原」なんていう名前もそこにはなかったでしょう。

3)さしも草の伊吹山の所在地については、[勝地吐懐編]の「標茅原は伊吹山の裾野なるべし」(ただし[勝地吐懐編]の著者契冲(1640-1701年)は、[古今和歌六帖]の歌から想像して、しめじが原は滋賀県と岐阜県の県境にある有名な高山伊吹山の麓にでもあったんだろうか?と言っているのでしょう。当時の「べし」の使い方をよく知りませんが)を信じた。しかし「標茅原は伊吹山の裾野なるべし」なんて位置に山はありません。(ですから、契冲が「標茅原は下野国の吹上村の伊吹山の裾野なるべし」なんて考える訳がないのです。)そこでしかたなく川原田町・合戦場からみて最寄の山である吹上町の山を伊吹山とこじつけた。しかも和歌に詠まれるのにふさわしい特徴が何ひとつなく、土地の人しか知らないような山を。つまり伊吹山を吹上町の山とした根拠は[勝地吐懐編]の「標茅原は伊吹山の裾野なるべし」だけであるということです。しかも「標茅原は伊吹山の裾野なるべし」という表現から判断すれば、まず誰でも知っている伊吹山があって、その麓を探したら標茅原が見つかったとなるべきだが、これは全く逆なのである。もちろんしめじが原同様伊吹山なんていう名前の山なんかもともと存在しません。

という事でしょう。

つまり[下野風土記][下野国誌]などの言っていることは、誤解と付会に基づくもので、根拠もへったくれもないということです。近江と美濃の境なる伊吹山については、鎌倉時代以降さしも草の伊吹山として詠まれた和歌が登場してきますが、こちらの伊吹山については、江戸時代以降はいざ知らず、それ以前に詠まれた和歌は一首もないでしょう。

ここまで書いたら[奥の細道]の愛読者から、”しかし、那須町芦野には遊行柳(ゆぎょうやなぎ)があるではないか”という声が聞こえてきそうです。そこで芦野の柳が歌枕でないことを説明しておきましょう。

[奥の細道](1689年旅) 松尾芭蕉

-遊行柳-「又、清水ながるゝの柳(註1)は蘆野の里にありて田の畔(くろ)に残る。この所の郡守戸部某(ぐんしゅこほうなにがし、註2)のこの柳みせばやなど、折ゝにの給ひ聞え給ふを、いづくのほどにやと思ひしを、今日この柳のかげにこそ立より侍(はべり)つれ。<田一枚植て立去る柳かな>」

(註1)[新古今集](1205年完成)262番 夏 西行(1118-1190年)

○ 道のべに清水流るゝ柳かげしばしとてこそ立ちどまりつれ

(考察)[奥の細道]のこの段を読むと、芭蕉の時代、「清水ながるゝ」と言っただけで頭に「西行法師の」と付けなくてもこの歌のことであると分かるほどこの歌は有名だったようですね。と言うことは、これから触れますが、この歌が登場する[西行物語](鎌倉時代初期?)や謡曲[遊行柳](1514年初演?)の内容が世間に広く知られていたためということでしょうか?ところが、これらにはこの歌の柳は芦野に存在したのではないと書いてあります。と言うことは、この柳が芦野にあるという芦野の郡守戸部某の話を芭蕉が疑っていた可能性があるということです(西行に傾倒していた芭蕉ですから、[西行物語]くらいは読んでいたでしょう)。そうすると芭蕉は西行が歌に詠んだ柳があるからというので、喜んで芦野にやって来たのではなく、芦野の郡守戸部某がこの柳を芭蕉に見せたい見せたいとうるさく言うので義理でやって来た可能性がありますね。ということは、上記[奥の細道]には喜んで芦野にやって来たように書いてありますが、それは単に作文しただけなのかも知れません。

(註2)「この所の郡守戸部某」とは、当時の芦野の領主葦野(芦野)資俊(すけとし、1637-1692年)のこと。「この柳みせばやなど、折ゝにの給ひ聞え給ふ」とあるところから、この柳を芭蕉にかなり宣伝していたようです。(目的は知りませんが、芦野の領主として芦野の知名度をアップしたかったようです。[奥の細道]には出てきませんが、曾良の旅日記に出てくる「兼載の松」なんかもかなり宣伝していたと思います)

[奥の細道]に登場する芦野の柳が上記西行の歌にある「清水流るゝ柳」でないことは、史料を調べれば見当がつきます。西行のこの歌は、[新古今集]編集に際して後鳥羽院がかき集めさせた94首の西行の歌の中の一つで、「題しらず」とありますから、どこで詠まれたか分からない歌でしょう(清水流るゝ柳)。それが芦野の柳を詠んだ歌である、となるのは近世のようです(芦野の柳)。しかし過去の史料もなくて、近世になってからそんなことが分かるはずがありません。ということで芦野の柳が「清水流るゝ柳」であるとは考えられません。

ところで道興准后(1430?-1501年?)の[廻国雑記](1487年下野旅)の喜連川と那須町稲沢との間(つまり芦野ではありません。もっと南です)に「朽木の柳」と呼ばれる柳が登場します。この朽木の柳はその後、[廻国雑記]を参考にして観世信光(1450?-1516年)が創作したと考えられる謡曲[遊行柳](1514年初演?)に登場する「朽木の柳」のモデルとなったと考えられます。謡曲[遊行柳]には、その昔西行が「清水流るゝ柳」の歌を詠んだという朽木の柳の故事が登場しますが、[廻国雑記]に朽木の柳の伝説は一切書かれておりませんので、これは観世信光が創作したものでしょう。

また謡曲[遊行柳]では、「朽木の柳」の在った場所は白河の関を超えて陸奥側に入ったところとなっており、芦野などという下野国側ではありません。

ということで芦野の柳が西行が歌を詠んだ柳であるなどとは考えられません。謡曲[遊行柳]以降に、戸部某の先祖の芦野の殿様あたりがこじつけたものではないでしょうか。ついでに[曽良随行日記]に出てくる「兼載の松」(けんさいのまつ)やらもこじつけたりして。おそらく兼載の故郷である会津若松市の「兼載松」にあやかって芦野にも「兼載の松」が作られたんでしょう。柳にしろ松にしろ、芦野の名所にしようと言う領主の意図がプンプン匂います。ところで、兼載の松、兼載の庵跡は芦野にまだ残っているのでしょうか?江戸時代にはなかなかの名所だったようです(愛宕山重修碑 註)。(芦野の役所に問い合わせたら、兼載松は、なんと土地の名前・字(あざ)名として今でも残っているそうです。それで芦野の役所には「芦野は猪苗代兼載ゆかりの地」として、宣伝するようお願いしておきました。)

(註)愛宕山重修碑:「昔時連歌ノ宗匠、猪苗代兼栽ナル者、暫ク東麓ニ卜居シテ、佳景ヲ吟詠ス。其ノ後往々ニシテ、辞人騒客多ク此ニ遊ビ、以テ思ヒヲ寄セ述ベザル者無シ」

なお[奥の細道]に登場する歌枕で、本来の歌枕でないのは遊行柳ばかりではありません。そのことは参考書にも書いてありますが(註)、筆者が独自に[奥の細道]に登場する太平洋側の歌枕をざっと史料調査しても、安達が原の黒塚、しのぶもぢずり、末の松山など、誤解や付会に基づくものが見つかります。

江戸時代前期の伊達藩などでは、二条院讃岐(1141?-1217年)

○ わが袖は汐干(しほひ)に見えぬ沖の石の人こそ知らね乾くまもなし 百人一首

この歌の、干潮時にも見えない海底の岩という不特定のものまで、海面から顔をだしているその辺の岩にこじつけて「沖の石」とし、それに番人までつけて保護していたようです。おもしろい事に、福井県小浜市北部、若狭湾中にある”沖の石”も、海面から顔を出しているんですね。

俳聖松尾芭蕉を慕って[奥の細道]を辿るのはけっこうですが、芭蕉も壺の碑(つぼのいしぶみ)の段で「むかしよりよみ置ける歌枕おほく語伝ふといへども、山崩れ川流れて道あらたまり、石は埋れて土にかくれ、木は老いて若木にかはれば、時移り代変じて、其の跡たしかならぬ事のみ」と言っているように、歌枕を訪ねてまわるなどとはゆめゆめお思いになりませぬよう。恐らく太平洋側でまともな歌枕は日光(男体山)と松島くらいのものでしょう。これらはちょっとごまかしがききませんから。

この室の八島ですが、国語辞典や参考書などで調べると、栃木県栃木市惣社町(そうじゃちょう)にある大神神社(おおみわじんじゃ)のことである、その境内にある八つの小島のある池のことである、大神神社のある栃木市惣社町辺りの土地のことである、野中に清水のあるところである、いや本来は釜、または竈(かまど)、あるいは大晦日(おおみそか)に行われる竈の行事のことで室の八島は実在した場所ではない、等々いろいろ出てきます。これらを細かく分類したら何種類の室の八島が出てくるものやら。

インターネットで室の八島を検索すると、ほとんどは松尾芭蕉が[奥の細道]の旅で訪れた歌枕として登場し、室の八島を大神神社あるいはその境内にあるそれぞれに小祠を祭った八つの小島のある池であるとしています。

また室の八島の煙についても、上記の池から立ち上る水蒸気を煙に見立てたものである、木花咲(開)耶姫が無戸室(うつむろ)に入って身を焼いた際に、無戸室から立ち昇る煙のことである、野中の清水から立ち昇る水蒸気を煙に見立てたものである、炊煙、つまり竈の煙であるとまちまちです。

しかし、本来の室の八島は一つのはずですから、これらのほとんどは誤りか、あるいは時代を限定して、××時代の室の八島は○○であると言わなければ正しいとは言えません。室の八島は、平安時代末期以来、様々に変貌を繰り返しながら今日に至っています。つまり室の八島には歴史があります。その歴史を無視して室の八島とは何であると言っても正解とは言えません。

では、その室の八島の歴史を紹介しましょう。室の八島の歴史をわかりやすく次の観光宣伝文にまとめてありますので、まずはそれから。

絶えず立つ恋の煙 歌枕室の八島へのいざない

あなたはご存知のつもりかもしれませんが、実は何一つご存知ない歌枕室の八島、その歴史の旅へ、これからあなたをご案内致します。

室の八島(むろのやしま)とは、下野国府(いまの栃木県栃木市国府地区(こうちく)一帯)付近にあったと考えられる関東有数の、そして下野国随一の歌枕で、平安時代以来「室の八島の煙」のように煙と結びつけて数多くの歌人に詠まれた名所です。そして江戸時代には将軍徳川家光が訪れ、松尾芭蕉が[奥の細道]の旅の最初に訪れています。

室の八島が、下野国府付近のどこにあり、どんなところであったかは、詳しく記した史料がないのでよくわかりませんが、平安時代の史料に、これは室の八島が本来の景観を失った後の姿と考えられますが、「野中に清水のある」ところとの記述があり、これはまさに近年まで各所に湧水の見られた”巴波川低地”(うずまがわていち)の特徴そのものです。

そこで室の八島とは、広義には、栃木県南部を流れる利根川水系思川(おもいがわ)の水が一部伏流して、栃木市の川原田町辺り、あるいは大宮地区で地表に湧出している湧き水を水源として、栃木市街を南北に貫流する巴波川の本流および支流一帯に、かつてあったと思われる広範囲にわたる湿地帯・沼沢地、狭義には、そのどこかにあった、名勝松島を内陸部に再現したような景勝地ではないかと思われます。そして”蔵の街”でおなじみの栃木市街を含む一帯は、周囲の地区、すなわち西部の皆川地区、吹上地区、東部の国府地区などより歴史的に見て開発されるのがかなり遅れましたが、それはそこが室の八島の湿地帯で、開発に適さない土地であったためではないかと推測されます。またそこを流れる現在の巴波川は、室の八島が川に姿を変えて、今に残ったものではないかと思われます。

この平安室の八島は、1100年ころには、はるばる京の都から見物に来ようと思うほどの場所でした。さぞ素晴らしい景勝地であったろうと想像されます。そこがどんな風景であったか、現地を訪れて、「室の八島」という名称、あるいは「下野国の野中に島あり」などの史料の記述をヒントに、あなたなりに想像されてはいかがでしょうか。

また室の八島は、由来がはっきりしませんが、「煙立つ室の八島」「絶えず立つ室の八島の煙」のように煙と結びつけて和歌に詠まれ、初期の歌によれば、室の八島の煙は”恋の煙”-恋の思いが形となって現れたもの、恋の思いを伝える狼煙(のろし)-でした。当時の都人は、まだ見ぬ室の八島に想いを馳せながら恋の歌を詠んだのです。あなたも一首いかがでしょうか、恋の歌を。

○ 下野や室の八島に立つ煙(けぶり)思ひありとも今日(けふ)こそは知れ 大江朝綱

○ いかでかは思ひありとも知らすべき室の八島の煙ならでは 藤原実方

○ かくばかり思ひ焦がれて年経(ふ)やと室の八島の煙にも問へ 狭衣物語

○ 東路の室の八嶋に思ひ立ち今宵ぞ越ゆる逢坂の関 隆源

その後室の八島は景観を失ったのか、平安時代も終わりの頃になりますと、室の八島の中心がその周縁部にあった下野国府の集落の方に移動して、下野国府の集落一帯が室の八島と呼ばれるようになります。[平治物語]によれば、平治の乱(1159年)に際して、藤原成憲(成範)や源師仲(もろなか)が室の八島に流されますが、この室の八島とは下野国府の集落のことです。

○ 夏くれば室の八島の里人もなほ蚊遣火(かやりび)や思ひ立つらむ 小侍従

○ 待てしばし煙の下にながらへて室の八島も人は住みけり 藤原隆祐

その後、1300年代までに下野国の政庁が現小山市に移転し、それまで下野惣社周辺にその中心のあった下野国府の集落は次第に寂れていきます。室町時代の1509年に、連歌師の柴屋軒宗長(さいおくけんそうちょう)が室の八島を訪れていますが、当時の室の八島は、「誠に打見るより淋しく憐れな」風景でした。また江戸時代初期に近くを通りかかった公家・歌人の烏丸光広(からすまるみつひろ)にとって、室の八島は「胸の煙も空せばき心地して、涙は水よりも流れぬ」ほどの思いを抱かせる場所でした。

○ 跡もなき室の八島の夕煙なびくと見しや迷ひなるらむ 法印守遍

○ あづま路の室のやしまの秋のいろはそれとも分かぬ夕烟(けぶり)哉 柴屋軒宗長

いつ頃のことでしょうか、前記下野惣社の前、すなわち中世室の八島の地に本来の室の八島を想像して、八つの小島のある大きな池が作られます。そしてその池は、いつしか本来の室の八島であると誤解されるようになります。

ところがそこに或る神道組織が関与してきて、室の八島とは池ではない、その池のある神社のことであると、とんでもないことを言い出します。1689年、松尾芭蕉が[奥の細道]の旅で訪れる最初の名所として室の八島を訪れますが、芭蕉が案内された室の八島とは、室の八島大明神(下野惣社のこと)という神社でした。それは、芭蕉がそれまで聞いていた室の八島のイメージと全く異質のものでした。そのため芭蕉は疑い、[奥の細道]では室の八島の印象を一言も述べておりません。

さて芭蕉が頭に描いていた本来の室の八島のイメージは、平安室の八島か、それとも中世室の八島か?いずれにせよ、今では陽炎(かげろう)が立つような「誠に打見るより淋しく憐れな」風景の場所に変わってしまったと聞いていたので、芭蕉はそれを思って「涙は水よりも流れぬ」ほどの思いに浸りたかったことと思われます。ちょっと時代がずれてしまいましたが、芭蕉の訪れたかった場所を探し出し、もし芭蕉がそこに来ていたら、そこで彼はどんなことを考えたか想像してはいかがでしょう。

○ 糸遊に結びつきたる煙かな 松尾芭蕉 (糸遊=陽炎)

そうして現代においては、かつて下野惣社であった現在の大神神社(おおみわじんじゃ)、および/またはその境内にある、それぞれに小祠を祭った八つの小島のある小さな池、これらが歌枕室の八島であると広く信じられております。というより「奥の細道」ゆかりの場所として「俳枕室の八島」となっております。

さて、さまよえる歌枕室の八島は、この後どこへ向かうのでしょう。平安時代の故郷に戻ることができるでしょうか。

さまよい始めた後の室の八島について概略説明すると、まず中世には室の八島の周縁部にあった下野国府の集落一帯が室の八島と呼ばれるようになり(註1)、近世には、中世室の八島の「下野国府の集落」がイメージを変えた「かつて栄えた室の八島の町」のイメージや、本来の室の八島を想像して中世室の八島の地に作られた八つの小島のある大きな池など(註2)が室の八島とされる。なお近世は室の八島の名が最も広く知れ渡った時代である(註3)。その後近代になって、学者達の間から室の八島とは元々は宮中の竈(かまど)のことだったのであるという説や、大晦日(おおみそか)に行われる竈の行事のことだったのであるなどとする説が出てきて、栃木県の室の八島などという場所は元々存在しなかったのであると考えられるようになるが(註4)、戦後(1945年戦争終結)は、主に近世の俳人松尾芭蕉の[奥の細道]およびその解説書の影響で、栃木市の大神神社(おおみわじんじゃ)(註5)、および/またはその境内にある、それぞれに小祠を祭った八つの小島のある小さな池(註6)が室の八島であると広く信じられている(註7)。

なお2006年現在、室の八島の煙を水面から立ち昇る水蒸気とする見方が一般的だが、これは1100年頃に現れた見方であり、本来の煙は「恋の煙」、すなわちホントの煙ではなく和歌における恋の思い-火-煙の縁語関係(註8)から生まれた架空の煙であると推測される。また当初、煙は室の八島の縁語ではなく、八島の掛詞(かけことば)の相手であった、竈神(かまどがみ)あるいは竈を宮中の隠語(?)で八島と呼んだ、その八島の縁語だった、つまり室の八島と何ら関係のない竈の煙だった可能性がある。(註9)

後世[奥の細道]の旅で松尾芭蕉も訪れた平安時代以来の歌枕室の八島に、波乱万丈の歴史があったなどと誰が想像し得たでしょう! 室の八島はかつてはかなり名の知られた歌枕だったので、このHPでその多くを紹介してますように和歌を含めて史料は豊富にあります。にもかかわらず今まで学術的に調査されたことは一度もなかったのでしょうか(註10)、今回調査してみると、通説とは全く違っていた室の八島。その真実の姿”さまよえる歌枕”の数奇な運命をたどる歴史の旅へ、これからあなたをご案内致します。

○ 下野や室の八島に立つ煙(けぶり)思ひありとも今日(けふ)こそは知れ 大江朝綱

○ いかでかは思ひありとも知らすべき室の八島の煙ならでは 藤原実方

○ かくばかり思ひ焦がれて年経(ふ)やと室の八島の煙にも問へ 狭衣物語

○ 糸遊(いとゆう)に結びつきたる煙かな 松尾芭蕉

なお「おまけ」として、過去300年間誰一人として全く歯が立たなかった[奥の細道]のブラックボックス「室の八島の段」についても、頭使って頭使ってやっと解読し解説しておりますので、興味のある方はどうぞ。

[奥の細道]の中で道連れの曽良が、室の八島とは神社(の境内一帯)のことですと芭蕉に紹介しています。どういう事かと言うと、なまじっか神道に詳しい曽良は神社に騙されたのです(先に言いましたように、神社という表現は今後とも正確ではありません。あとできちんと説明しますので悪しからず)(註11)。曽良は、言い換えれば神社は、室の八島を当神社(の境内一帯)とし、祭神木 花咲耶姫の故事に絡めてその由来を説明していますが、そもそも木花咲耶姫がこの神社に関係してくるのは、室の八島が歴史上に登場して来た時代よりずっと後の近世になってからです(補足説明)。と言うことで、室の八島が神社であるなどとは、馬鹿馬鹿しくて全く話になりません。実は、室の八島の段というたったの数行には、上記「木花咲耶姫がこの神社に関係してくるのは近世です。」に関連して、”えっ、近世の神社にそんな重大な事件が起きていたのか!”が書かれており、[奥の細道]は貴重な証拠史料なのです。それは解読して分かったことですが、このたったの数行はそれほど奥が深いのです。という事で、近世の神社に起きた重大な事件に興味のある方は是非読んでみてください。筆者のように神社の歴史を全く知らない者には、えっそんな事があったのかと驚くような話が出て来ます。後で調べてみましたが市販の本でこんなことを書いているものは見つかりませんでした。(註12)。

栃木市のHPにある室の八島の紹介文 / 下野惣社(室の八島)

「大物主神を祭神とする大神(おおみわ)神社は、古くから「下野惣社」として知られています。惣社とは、平安時代、国府の長官が下野国内にまつられている神々をお参りするために国庁に近い大神神社の地に惣(すべ)ての神々を勧請(かんじょう)し祀(まつ)ったものです。また、この地は、けぶりたつ(煙立つ)「室の八島」と呼ばれ、平安時代以来東国の歌枕として、都まで聞こえた名所でした。幾多の歌人によって多くの歌が残され、江戸時代には「奥の細道」の芭蕉も訪れています。」

ところで当の大神神社は境内にある八つの小島のある池(小島にある小祠は関係ありません)を通説室の八島であると案内しています。ところが上文のように栃木市は大神神社の言うことを全く無視しています。筆者ならこの池を室の八島関連史跡として市の文化財に指定したいです。だって通説だろうが何だろうが、300年も前から室の八島として存在するんですから。

上記質問に対するヒント

この室の八島紹介文のタイトル「下野惣社(室の八島)」について、このように書いた場合、室の八島は下野惣社と関係あるの?ないの?またこのタイトル「下野惣社(室の八島)」と本文中の「この地は室の八島と呼ばれ」との関係は?(「この地は」と言われると、室の八島は下野惣社と関係ある場所なのか、関係無い場所なのかわからなくなってきました。読む人によって室の八島の場所が違ってくるでしょう。だから「この地」がどこか分かりますか、と質問したのです。もし室の八島が下野惣社と関係ある場所なら、「この地は」などとせず、例えば「この神社の境内一帯は室の八島と呼ばれ」のようにより具体的に書くべきですし、また室の八島が下野惣社と関係無いなら、「下野惣社(室の八島)」などとせず、史跡「下野惣社」、史跡「室の八島」と分けて書くべきなのです。)

栃木市は或る2つの文献史料を主に参考にして室の八島の場所を特定していると考えられますが、それら2つの史料とは何と何か?これらの文献史料を史料A・史料Bとすると、史料Aはよくご存知ですよね。史料Bは、地元の下野国の人が幕末に書いたもので、栃木市が「室の八島」ばかりでなく「伊吹山」「しめじが原」「しわぶきの森」などの歌枕を市の史跡に指定する際にも重要視した史料です。そして「室の八島」を除く歌枕については史料Bだけを根拠にして場所を特定していると言ってもよいのです。ですから「室の八島」の場所を特定する場合でも史料Aだけでなく史料Bも参考にせざるを得なかったのです。そうして出来上がったのが上の文です。でなかったら、こんな分かりにくい文にはなりようがないのです。史料Bの名前が分かりましたら巻末の「参考文献一覧」で探してください。史料Bにある室の八島関係のほぼ全文がそこに載っています。さて、そこには室の八島はどこだと書いてあるか?史料Aに書いてある場所と同じ場所だと書いてあるか?

[奥の細道]解説書にある室の八島の解説

「室の八嶋とは栃木県栃木市惣社町の大神神社のことである」

他の資料を参考にして、”室の八嶋とは神社である”と言ってるのだろう。ところがその参考にした資料は何を根拠にしてるのかといえば、巡り巡って[奥の細道]に戻るのである。なぜなら”室の八嶋とは神社である”の唯一の原典が「奥の細道」(1689年旅、1702年刊)だからである。何のことはない、”室の八嶋とは神社である”というのは解説などでなく、単に当の[奥の細道]にそう書いてあると言ってるだけである。

室の八島は平安時代以来多くの和歌に詠まれた名所ですが、”室の八嶋とは神社である”などと言ってる史料は、江戸時代に書かれたこの[奥の細道]の前には存在しません。歴史という視点を持ち込まないと、言い換えれば時間軸を導入してデータ解析しないと、こういうことは見えてきません。ここで言う「時間軸を導入してデータ解析する」とは、一例として次の「何でこんな事になったのか?」のように解析することです。

何でこんな事になったのか?

また或る[奥の細道]解説書は、「是(これ)、下野の惣社なり。其(その)社の前に室のやしま有。小嶋のごとくなるもの八あり。・・・」と、芭蕉らが訪れた神社の前にある八つの小島のある池を室の八島としている貝原益軒の[日光名勝記](1685年旅、1714年刊)を紹介しておきながら、それを否定することもなく「室の八島とは神社である」と言ってるのである。そして神社の室の八島と池の室の八島との関係については何も説明してないのである。こういう解説書のお陰で、ほとんどの読者は神社の室の八島と池の室の八島とをごっちゃにしてるのである。両者は由来(つまり歴史の事ね)の異なる全く別の室の八島なのだが。と言っても、松尾芭蕉や貝原益軒の時代、池の室の八島は存在したが、[奥の細道]にある神社の室の八島なんてのは当時存在しなかったのである。こういう事も時間軸を導入してデータ解析したからわかったのです。

この[奥の細道]解説書の例からだけでも、歴史という視点を持ち込むこと、言い換えれば時間軸を導入してデータ解析することがいかに重要であるかがご理解頂けると思います。こういう解析をこつこつ積み重ねる事によって初めて室の八島の歴史の全体像が見えてくるのです。

それにしても、室の八島の段冒頭の「室の八島に詣す」を「室の八島明神に参詣した」と訳している奥の細道解説書が結構あるのにはあっけに取られました。彼等は室の八島が有名な歌枕の名前であることを知らないんです。室の八島明神の略称だと思ってるんです。こんなんで室の八島の段が解説できるわけがありません。見て見るとしっちゃかめっちゃかな解説をしています。と言うか、肝心な所は何一つ解説しておりません。

ところで話は逸れますが、記紀神話では無戸室で生まれたのは3神ということになってますが、[奥の細道]ではなぜそのうちの彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと)にしか触れていないのか?

註1 の質問の答え

栃木市のHPには、「室の八島とは神社であり(根拠は[奥の細道])、かつ神社と関係ないこの地である(根拠は[下野国誌])」と書いてあります。しかし神社と関係があり、かつ神社と関係ない場所なんてのはこの世に存在しません。そのこの世に存在しない場所が栃木市には存在すると栃木市のHPには書いてあります。

参考書などの著者が言ってることは、批判の対象にしても、一切参考にしておりません。と言いますか一切参考になりませんでした。と言いますのは関係史料を調べたら彼らの言ってる事が正しいか否かがすぐ分かったからです。

このHPに掲載した歌枕の研究は、ただ故郷に室の八島があるというだけで、それまで歌枕などには全く縁が無く、興味も全く無かった素人によるものですが(研究したのは技術屋です。でもこういう研究は文科系の人間より理科系の人間の方が得意かもしれませんね)、室の八島ばかりでなく、ここで取り上げた歌枕のどれをとっても市販の参考書のレベルを超えているでしょう。と言っても本研究は、歌枕を調べるなら最低この程度のことは調べるべきだろう、というレベルのものですが。裏を返せば歌枕は今まであまり力を入れて調査されて来なかったということです。

このHPでは、文献史料(以下史料と略す)を一つ一つ取り上げてその文を載せ、それぞれについて解析・考察するという書き方を採用していますので、個々の史料に対して筆者の解析・考察が正しいか否か判断できるようになっています。ですからあなたはこの筆者の言う事を頭から否定したりせず、言っていることが誤りか否か考えながら読んでください。でもその作業はなかなかやっかいです。やっかいと思われる方は筆者の言ってることには目もくれず、引用されている史料だけを古いものから順にずらっと眺めてみて下さい。それだけでおおよその室の八島の歴史が見えてくると思います。(実は、これが歌枕調査方法の基本なのですが、今までこのような調査がなされた例を見たことがありません)そして多くの参考書の説明に対して、そんなの有り得ねえということがわかるでしょう。

ただし、[奥の細道]室の八島の段については、そんな簡単なことでは理解できません。まず筆者の答えを見て、それからその答えが参考史料の内容と食い違っていないか判断してください。史料を見ただけでは答えは見えてこないでしょう。

なお、歌枕そのものばかりでなくその歌枕を歌人がどのようなイメージとして捉えるかについても大なり小なり歴史的な変遷があります。そこで和歌を解釈する上においても、その歌人がその歌枕の歴史上のどの時代の歌人であるかを知らないと、和歌の解釈を誤るおそれがあります(室の八島の煙を水蒸気とみなして、室の八島の恋の歌を解釈している例が多々見られますが、後で解説しますように、それは全くの誤りです)。しかし、歌枕をまともに歴史で捉えたのはおそらくこの研究が初めてでしょう(但し、素人である我々の目に留まらない学術論文は知りませんよ。市販の参考書レベルでの話です)。そういうことでこの研究は画期的な研究なのです。歌枕の調査は今後この研究から再スタートします。そしてその主役は素人である我々なのです。現在のように情報技術の発達した時代、必要な情報は我々素人でも充分集められます。おそらく、その歌枕の地の人が情報を集めるのが、一番集められるでしょう。

しかし、歌枕の調査なんてのはなさらない方が賢明です。なぜなら、このホームページの室の八島以外の歌枕の調査結果から分かりますように、分かるのは、多くの通説は根拠に乏しいということだけで、それじゃあ本来の歌枕は何なのかと問われたら、そんな大昔のことは情報量不足で分かりようもないという事が分かるだけですから。

下野国府(しもつけこくふ)

今の栃木県栃木市国府地区(こうちく)一帯

栃木市の位置

国府地区の位置(左の「栃木ガイドマップ」の惣社・国府の箇所)

(参考)下野国庁・下野国府

(註1)中世の室の八島

ここでは便宜上平治の乱(1159年)頃以降を中世としています。

あろうことか、今まで全くと言ってよいほどその存在が知られていなかったこの中世室の八島の時代が約450年間も続き期間的には一番長いのである(更に近世までその影響は残るのであるが)。そしてこの時代の室の八島は、本来の場所から位置が少しずれただけのものであった。すなわち本来の室の八島が自然の営みによってか、人工的な干拓によってか、その景観を失い存在感がなくなったので、室の八島の中心が、室の八島の周縁部にあって存在感のある下野国府の集落の方に移動し、その結果下野国府の集落を中心とする一帯が室の八島であると考えられるようになったものと思われる。

そしてこうなると、或る人は室の八島という漠然とした地域の中に下野国府の集落があると考え、また或る人は室の八島とは下野国府の集落(の地)そのもののことであると考えるようになったものと思われる。つまり自然の成り行きなのだろうが、人によってそれぞれ考える室の八島が異なり始め、後代になればなるほどそれは激しくなるのである。そういうことで、この時代はまだよい方で、次の時代とその後の時代になると怪しげな室の八島が次々と登場して来て、ついには本来の室の八島から想像もつかない荒唐無稽な室の八島に成り果てるのである。と言うことであなたがご存知の室の八島とはその成れの果ての姿なのです。

(註2)・・・など

この場合の「など」は他にも室の八島が存在したことを意味します(近世は室の八島の池のように怪しげな室の八島が次々登場してくる時代である)。例えば、当時室の八島の池のあった惣社村の北側に接していた癸生村(けぶむら)辺りが、その村名が室の八島の煙(けぶり)に関連付けられて室の八島の地であると考えられていた(この村は、芭蕉と[奥の細道]の旅を共にした曾良の旅日記に「毛武(けぶ)ト云村アリ」と出て来るあの村のことです。曽良随行日記)。

なお室の八島の池の場合は下野国外まで知られて、近世を代表する室の八島であるが、こちらは下野国外までは知られていなかったようだ。ただし下野国内ではこちらの室の八島の方がよく知られており、歴史の流れから考えれば室の八島の池より古くから存在したのではないかと思われる。

そう考えるのは次のような理由による。中世になって下野国府の集落一帯が室の八島と考えられるようになると、また室の八島の景勝地は下野国府の集落一帯のどこかにかつて存在したのだろうと考えられるようになる。そうして誕生したのが癸生村辺りの室の八島であろう(本来の室の八島についても、湿地帯全体を室の八島とする見方(広義)と、その中の景勝地だけを室の八島とする見方(狭義)の両方が存在したであろう事は十分考えられるのである)。一方、室の八島の池の場合は、当然のことながら作られた当初はそれが本来の室の八島でないことは村人は皆知っていた。それが時が経つにつれて忘れられて、いつしか本来の室の八島であると誤解されるようになったものと思われる。つまり癸生村辺りが室の八島であると考えられるようになるより、単なる人工の池が室の八島と誤解されるようになる方が可能性はずっと低いし、時の経過もずっと必要なのである。

なおこの人工の池が室の八島と誤解されるようになったのも、上記の「室の八島の景勝地は下野国府の集落一帯のどこかにかつて存在したのだろう」という考えに基づくものだろう。そうして癸生村辺りの室の八島にしろ、人工の池の室の八島にしろ、最初に下野国府の集落一帯に該当する室の八島が生まれ、これらはその後に誕生したのである。そうして広義の室の八島(下野国府の集落一帯)と狭義の室の八島(癸生村や池など)は並存することとなる。広義だ狭義だなどと意識する人はいなかったでしょうけど。

と言うことで近世になっても”下野国府の集落一帯”の中世室の八島のイメージは残るのであるが、近世には下野国府のあった場所は既に分からなくなっており、”下野国府の集落”のイメージは”かつて栄えた室の八島の町”へとイメージを変えるのである。そして松尾芭蕉・井原西鶴初め江戸の人たちの多くが聞いていた室の八島とはこのイメージなのである。もしかしたら室の八島の池より、この”かつて栄えた町”の方が江戸時代を代表する室の八島のイメージなのかもしれない。しかし、イメージより現実に存在する室の八島の池の方が印象は強いので、”かつて栄えた町”というイメージの方は江戸時代後期にはほぼ消えてしまったものと思われる。下野国内には残っていたようだが。

なお、近世には室の八島を神社とする松尾芭蕉の[奥の細道]が登場してくるが、[奥の細道]の言うことが多くの人に信じられるようになるのは太平洋戦争後なので、近世の室の八島の説明の所には書きません。

近世には、[広益俗説弁](1716-27年)の「俗説云、下野国室の八島は、往昔八島大臣といふ人住せしより其名を得たり。(註)」(それじゃあ、室の八島の室はどんな意味なの?)というかなりいい加減な俗説まで生まれますが、これはこんないい加減な俗説が生まれるほど室の八島の名が世間に知れわたっていたということです。

(註)かつて栄えた室の八島の町は、八島大臣が作った、あるいは発展させたものであると言いたいのでしょうか?八島大臣の名がどこから出てきたのか、口から出まかせの人物名ではないでしょうか?(まさか屋島大臣(または八島大臣)と呼ばれた平宗盛(1147-1185年)のことじゃないでしょうね。平宗盛が室の八島に住んでたなんて話はありません)。

●註4 近代の室の八島

近世までは一般民衆によって作られた(領主が大きく関与している場合もあるかもしれないが)室の八島の歴史であるが、近代に入ると学者が口を挟んできて引っ掻き回し、それまでの歴史からかけ離れた新しい歴史の時代へと突入することとなる。そして太平洋戦争後は、室の八島の歴史は一般民衆の手から完全に離れる事となる。

なおこの近代室の八島の時代は、前後の時代との間に歴史的な繋がりの見出せない特異な時代である。

●註5 大神神社(おおみわじんじゃ)

所在地は栃木市惣社町で、かってこの付近は下野国府の集落(つまり後の中世室の八島の地)であった。

この神社は本来下野国の惣社で、惣社制度がなくなった後は、かつて下野国府の集落があった辺り一帯の土地室の八島と、室の八島と土地の範囲の違いのはっきりしない惣社郷との両方の土地の、と言うか、両方の土地の名を持つ神の、神社になったと考えられ、江戸時代には室の八島大明神・惣社大明神(主神は木花咲耶姫命)などと呼ばれていたが、明治時代の1900年頃に延喜式(967年施行。なお惣社が誕生したのはこれより後と考えられる。)に記載の神社、すなわち式内社の「大神社(オホムワとルビがあり、漢字とルビが一致せず)」に付会されて大神神社(主神は倭大物主櫛みか玉命(やまとおおものぬしくしみかたまのみこと))に替えられたものである。

●註6 小祠を祭った小さな池

この池は近世のところに書いた「八つの小島のある大きな池」の水が枯れてしまった後に作り替えたもので、どちらの池にも日光の神(二荒山神社)ほかの小祠が祭られていた(いる)。そして近世においては、それまでの室の八島の歴史から考えれば自明のことながら、小祠はたまたま室の八島の池に祭られているだけの存在でしかなかった。そして戦前までそうだったのである。ところが戦後はおかしなことが起きて小祠が室の八島の主要な構成要素となっている。

なお作り替えられる前の池は、室の八島とはこんな所ではなかったかと想像して作られたもので、今の池よりずっと大きかった(40m四方の池であったとの史料もある)。

現在の池は、1730年頃に、池中の小島にある小祠をお参りできるようにと作られたもので(つまり室の八島のミニチュアを作ろうとして作られたものではないので)、池が大きい必要はないので小さくし、池の島に渡れるよう小さな橋を架け、島の表面を平らにしてある(史料が豊富なので、解析すればこんなことまで見えてきます)。但し小島のある池と言っても、島の部分を堀り残して、島の周りを掘り下げただけで作ってあるので(江戸時代に既にこの池の作り方を推理した人がいるのです[蝶の遊]参照)、島の高さは地面と同じであり、表面は元々平らである。よく御覧なさい。池の中に島が作られているというより、島の周りに水路が掘られているとしか見えないでしょう。これに対して、室の八島とはこんな所ではなかったかと想像して作られた元の池は、それがどんなであったか説明しなくても想像できるでしょう。それは村人が本物の室の八島と誤解するような池だったのです。

と言うことで、現在の池は、江戸時代前期の代表的室の八島であった大きな池を、こんな人工の池は室の八島ではない(当然ですが)として、神社自身が作り変えてしまったものであるから、神社が今の池を(通説)室の八島であるなどと案内するのはとんでもない。そんな事は元の池を復元してから言え。但し元の池があった場所の大部分は現在、公道・宅地・水田などに変わっていて元の位置に池を復元するのは難しい。東参道の方に再現するのなら可能性があるかもしれない。

●註7 戦後の室の八島

戦後の室の八島は、近世の俳人松尾芭蕉の[奥の細道]を起源として、それから派生したもので、[奥の細道]の解説者によって作られ読者によって支持されて来たイメージである。(なぜここで「戦後の」と断っているかと言えば、室の八島を説明するのに、[奥の細道]にこう書いてあるからなどと言う資料は、[奥の細道]解説書を除けば、戦前まではなかったのである。)[奥の細道]には室の八島として神社が紹介されているので、その影響を受けて、戦後の室の八島も本文に書いたように宗教絡みの室の八島となっている。しかし[奥の細道]が登場するまでは室の八島は宗教と無縁な存在だったのである。

こういうものであるから戦後の室の八島は直前の室の八島である戦前の室の八島と全く繋がりがなく、特異な歴史的経路を経て誕生した室の八島である。 このような現象が起きたのは、戦前までは室の八島はそこそこ世間に知られていたが、戦後はほとんど知られなくなり、唯一[奥の細道]にしか登場しない(ホントはそんな事無いんですが)歌枕として[奥の細道]の読者くらいにしか知られなくなってしまったためである。

加えて[奥の細道]に何が書かれてあるか、解説者や読者らは字面しか理解せず、その中身を全く理解していないために起こった現象である。と言うのは、戦後は本文に書いたように大神神社および/またはその境内にある、それぞれに小祠を祭った八つの小島のある池が室の八島であると広く信じられており、神社の室の八島といっても、境内の池から立ち昇る水蒸気を室の八島の煙と考えているのか、池は神社の室の八島の心臓部なのである。しかし[奥の細道]には、直接的表現はないが”室の八島とは神社のことであり、池は室の八島と関係ない”と書いてあるのである。

要するに戦後の室の八島は、[奥の細道]を起源とするが[奥の細道]に描かれた室の八島そのものではなく、[奥の細道]を誤って理解したその解説者や読者らによって作られた誤った”奥の細道室の八島”のイメージなのである。そしてそのイメージが、[奥の細道]の影響を受けて宗教が絡んできた、すなわち小祠を室の八島の主要な構成要素とみなす「八つの小島のある池」と、この宗教絡みの池が取り込まれてしまった[奥の細道]に紹介されている「神社」の室の八島との二つである。

このように、現在(2006年)の室の八島が誕生したのはなんと戦後であり、室の八島の長い歴史から見ればつい最近のことなのである。

●註8 恋の煙

「恋の炎」「恋に身を焼く」「恋い焦がれる。胸を焦がす」など、現在でも恋心は火に譬えて表現されるが、和歌を調べると室の八島の歌が登場してくる西暦900年頃、それ以前の昔から恋心は火に譬えられており、そして恋の思い-火-煙の縁語関係が出来上がっていたようだ。それに対して恋の思い-水-煙などという縁語関係は成り立ち得ない。他人(ひと)の恋に水を差すと言う言葉も有るくらいである。そのため1100年頃以降に登場してくる、室の八島の煙を水蒸気とみなした和歌に恋の歌は一首もない。

ところでこれは日本独特の発想・表現なのだろうか?外国ではどうなんだろう?

●註9

ということで、初期の歌の構造は

室の八島の「八島」-(掛詞)-竈(神)を意味する「八島」-(縁語)-煙-(縁語)-恋の思い

掛詞と縁語を多用するのが平安時代の和歌の特徴のようです。

となっており、室の八島は、煙だけでなくその先の恋の思いまで縁語関係で結ばれていたものと思われる。そして藤原範永の歌などは、ここから煙が省略されて「室の八島」と恋の思いとが直接縁語関係になった形と思われる。

なお室の八島は当初そこが景勝地だったからという理由で和歌に詠まれるようになったものと思われるが、多くの和歌に詠まれるようになったのは、室の八島が煙を介して恋の歌と結びついたからだと思われる。恋の歌に取り上げられたために、多くの歌人に詠まれるようになったのだろう。また室の八島が国府の近くに在ったために、その名が都に伝わり、室の八島の名を広めた効果も大きかったでしょう。その後室の八島は恋と関係なくなってしまったのだが。そうして室の八島は和歌によって有名になったのだが、殆どの人は和歌にある室の八島の名だけしか知らず、室の八島の実体を知らないのである。現存する和歌の中に、本来の室の八島を知っていて詠んだものは一首も無いかもしれない。

室の八島

歌枕室の八島は、[小倉百人一首]の和歌に取り上げられておりませんので、現在では[奥の細道]くらいでしか知られておりませんが、下野国府付近にあったと考えられる下野国随一の歌枕で、「絶えず立つ室の八島の煙」のように煙と結びつけて数多くの歌人に詠まれております。そして日光に東照宮が作られて日光に取って代わられるまでは、下野国に無双の名所でした。江戸時代には、徳川三代将軍家光(1640年旅)、[養生訓]の著者でおなじみの貝原益軒(1685年旅)、俳人松尾芭蕉(1689年旅)、その他の歴史上の人物が訪れその足跡を残しています。但し、彼らが訪れたのは本来の室の八島ではありませんが。

●註10

”歌枕なんぞは学者がまともに取り組む研究対象ではない”として、歌枕は今までまともに研究されて来ておりません。その結果、中には歌枕調査方法の「いろは」も知らない学者がろくに調べもせずに歌枕を解説することになります。

室の八島については、比較的詳しく書かれた下記書籍の内容と本研究の成果を比較すれば、室の八島に関する従来の研究レベルがわかろうというものです。本研究に当たっては参考書の著者の言ってることは一切参考にしておりません。ただし、引用されている文献史料は大いに利用させて頂きました。感謝しております。

[下野のおくのほそ道]丸山一彦監修、栃木県文化協会、1977年

[なにしおう室の八島]牧口正史、随想舎、1988年

[東国の歌枕]高橋良雄、桜楓社、1991年

([歌枕の研究]高橋良雄、武蔵野書院、1992年)

[東国歌枕]佐佐木忠慧、おうふう、2005年

これは立派な研究書ですが、この本でさえ内容にかなりムラがあります。現時点で一人の著者がこれだけ多くの歌枕を解説するには無理があるようです。つまりそこまで歌枕の研究が進んでいないという事です。

●註11

なお地元の人達は賢明なことに騙されなかったようで、下野国の人が室の八島について書き残したものに、室の八島とは神社であるなどと書いたものは一切ありません。いやこの神社は、「室の八島とは神社である」などと言って他人を騙すことはなかったのかも知れません。当然の事ながら、「室の八島が神社であるなどとは馬鹿馬鹿しい」と当の神社自身が一番よく知っていましたから。

(補足説明)

そして近世になって木花咲耶姫がこの神社に関係してきた初期のこの神社の祭神は木花咲耶姫の御子でしたが、後に木花咲耶姫本人に替えられます(註1)。そして祭神が木花咲耶姫本人になってから、この神社は、室の八島とは当神社(の境内一帯)のことであるとして、祭神木花咲耶姫の故事に絡めてその由来を言い出しますが、木花咲耶姫がこの神社の祭神になるのは、何と芭蕉らがこの神社を訪れるちょっと前、7年以内のことです(ですから「室の八島とは神社である」などと馬鹿な事を言う史料は、江戸時代の前に存在する訳がないのです)。木花咲耶姫の御子の時代には、この神社は、室の八島とは、池であり(註2)かつ池の所在地であるかつて栄えた室の八島の町でもあるというようなあいまいな認識をしていたのですが(本来両者は狭義と広義の室の八島の関係なのですが、そんな認識がないのでこういうことになるのです。)。

ところで木花咲耶姫の御子の時代に木花咲耶姫本人はどうしてたんでしょう?姫は故郷である室の八島の町を離れて富士山へ行き、富士山の神になっていました。という木花咲耶姫の御子の時代のこの神社の縁起のお話です。(縁起(=起源・由来)の話ですから木花咲耶姫が富士山の神になった時期も、御子がこの神社の祭神になった時期も昔々のことですということになってます。)そして、室の八島とは神社であるというのは、木花咲耶姫がこの神社の祭神として故郷の室の八島に戻ってきてから(註3)新しく作られたこの神社の縁起の話です(註4)。

もちろん木花咲耶姫の故郷が室の八島であるなどとは神社の縁起話上での話です。なお芭蕉時代の浅間神社の縁起話でも祭神木花咲耶姫の故郷は下野国(の室の八島)であるということになっていました。そういう事になると浅間神社とこの神社との関係はどういうことになるんでしょう?是非推理してみてください。驚くような結論が導き出されます。でもそのことは当時の各地の地誌を収録した[日本鹿子](1691年刊、読みはニホンガノコ?)のこの神社室八嶋大明神の項にも載っているのです。それがこの神社が両縁起話を通して一番言いたかったことです。ですから曾良の話というのはその事が中心なのです(註5)。でも芭蕉はそんなことより歌枕室の八島の由来の方に興味がありますので、[奥の細道]には室の八島の事をより詳しく書きました(註6)。しかし「かの有名な歌枕室の八島とは当神社のことである」なんてのは、木花咲耶姫が祭神になってから神社の権威付けのためにでっち上げた付け足しの話に過ぎないのてす。

●註12

市販の本ではありませんが、2011年に学会誌に発表された研究論文に1件見つけました。

駒沢史学76号(2011)〔研究ノート〕「鷲宮神社の祭神 ―近世における祭神変容の一事例―」池尻 篤

領域は現在の群馬県とほぼ同じだが、群馬県桐生市のうち桐生川以東は含まれない。かつては群馬県は上野国と完全に同一の範囲であったが、昭和34年(1959年)に栃木県(旧下野国)足利郡菱村が、昭和43年(1968年)に安蘇郡田沼町の入飛駒地区がいずれも桐生市へ越境合併。また、昭和35年(1960年)に山田郡矢場川村の一部が栃木県足利市に編入され、旧下野国との境界が変更されている。そのため、群馬県の方が上野国より僅かに広くなっている。

●「上野」の名称と表記

古代の毛野国(けのくに)のうちの、上毛野国造(かみつけのくにのみやつこ)の領域が、令制国の 上毛野国として成立した。その後、和銅6年(713年)の諸国郡郷名著好字令(好字二字令)により、下野国にあわせ上野国との表記になった。そのため、上野国の表記であるにもかかわらず「かみのくに」ではなく「かみつけのくに、こうずけのくに」(上つ毛の国)と読む。

●沿革

当初、碓井以下13郡であったが、和銅4年(711年)に14郡。この14群に102郷が属した。

もと上国であったが、弘仁2年(811年)2月15日に大国に変更になり、天長3年(826年)旧暦9月6日、上野国と常陸国、上総国の3国は、国守に必ず親王が補任される親王任国となり、国級は大国にランクされた。親王任国の国守となった親王は「太守」と称し、官位は必然的に他の国守(通常は従五位上から従六位下)より高く、親王太守は正四位下とされた。親王太守は現地へ赴任しない遙任だったため、吉良義央が名乗ったように、国司の実質的長官は次官(すけ)の上野介であった。良馬の産地として勅旨牧がおかれた。

全国に10余りしか現存しない奈良時代以前の石碑のうち、3つが多胡郡にある。藤原宮木簡には、上毛野国と表記。 国衙のあった国府は群馬郡にあった。現在の前橋市元総社町付近と推定されているが、その遺跡の所在を確認するには至っていない。その周辺には国分寺跡・国分尼寺跡・総社神社がある。

江戸時代には、沼田藩、前橋藩、安中藩、高崎藩、伊勢崎藩、七日市藩、吉井藩、小幡藩、および館林藩が置かれた。この他、明治維新まで実質的に命運を保つことができなかった藩として総社藩、那波藩、板鼻藩、矢田藩、上野豊岡藩、大胡藩、白井藩、青柳藩、上里見藩および篠塚藩がある。

国府は群馬郡にあった。現在の前橋市元総社町付近と推定されているが、その遺跡の所在を確認するには至っていない。国分寺と国分尼寺の法燈を伝承する寺院は現存しない。高崎市東国分町あたりと思われる。

[国府]群馬郡総社(現前橋市附近)にあったと推定されている。成立当時、蝦夷との境の国として重要視され、国守には親王が当てられた。このため、親王任国となり、以後親王が国守となるが親王自身は赴任することがなかったことから、実際に国の長として赴任したのは副である国介であった。このため、同様の理由で東海道の上総、常陸も親王任国となり、これら三国には国の長として任官されるのは国介となった。

[守護所]この地区の有力な武士団は、平安末期に外祖父藤原敦基から新田郡の開発地新田荘を受領した源義家の孫義重が、この地の名を取り新田と称し地盤とした新田氏だったが、源頼朝の挙兵に応じなかったことから、守護に任ぜられることはなく、執権北条氏の嫡流が守護となった。室町期にも南朝方に加担した新田氏に対して、足利氏の一族上杉憲房が守護となり代々上杉氏が守護を勤めた。

[幕藩体制確立後]前橋藩十七万石を筆頭に、高崎藩八万三千石、館林藩六万石、沼田藩三万五千石、安中藩三万石、矢田藩二万石、小幡藩二万石、伊勢崎藩二万石、七日市藩一万石が置かれた。この外、岩鼻は代官支配地の上野天領となっている。

●上野国

上野国の風俗は碓水、吾妻、利根三郡は人之形儀信州に似たり。亦、勢田、佐位、新田、片岡四郡は風儀信州より上分の風俗也。然ども詰る所之意地少、信濃よりは不足也。其譬を云に、人之気上分成。故に免す所の気有て我と我が非を少き也と小罪を免じてなすが如し。小罪をなす時は、後大罪に及ぶ事眼前也。然れば信濃の風俗上下ともに弓箭を取れば負て気の屈する事なく、亦出て先悔をすゝがんとはげむが如く此国は二三度も如斯なれども、後には理非を談じて不入。剛気なれば人数を損せんよりは戦を可止などゝ半より能分別発て差置く等の風儀に而しまりすくなく而。亦、邑楽、群馬、甘羅、多胡、緑野、那波、山田等之郡の風俗は、一気勢に而一人気をはけませば、諸人気を一に而一同しぬ。一人来を縮め気をくぢかれて退く気は諸人其気に同ずるの類の風儀也。雖然根性は徹したる心あれども気質の変につながるゝ事余にこへたり。(人国記)

●厩橋(うまやばし)

群馬県前橋市。城下町。厩橋は「うまやばし」あるいは「まやばし」と言われた。戦国の乱世となった天文二十年(1551)関東管領上杉憲政は小田原の北条氏に追放され、越後の長尾景虎(後の上杉謙信)のもとに走る。上州一帯は北条氏の支配下に入り、厩橋城主長野賢忠も北条氏に城を明け渡し、密かに越後の上杉謙信と通じて厩橋城奪回の機会をうかがっていた。永禄三年(1560)関東管領職を継いだ上杉謙信は大軍を率いて上州に進出、厩橋城を攻め落とし長野賢忠を城代とした。上杉謙信は天正六年(1578)に亡くなるまでの18年間、厩橋城を拠点として関東へ出陣すること十数回に及んだという。上杉謙信が死去すると、甲斐の武田勝頼が厩橋城を攻め落としたが、その武田勝頼も天正十年(1582)織田信長に滅ぼされ、信長の重臣滝川一益が厩橋城主となる。慶次がいたのはこの時で父益氏と共にいた。しかし、同年、信長が本能寺の変で倒れると、滝川一益は上州を去り、厩橋城は再び小田原北条氏の持城となった。

天正十八年(1590)豊臣秀吉による小田原征伐で北条氏が滅亡し、徳川家康が関八州を与えられて江戸城に入城すると、平岩親吉が三万三千石で厩橋城主になる。その後、慶長六年(1601)酒井重忠が武蔵川越から入封。酒井氏は三代にわたって城を大改修して近世城郭を築き上げ、厩橋を前橋と改称した。酒井氏の治世は九代、150年間続いたが、寛永二年(1749)播磨姫路へ転封。代わって武蔵川越から松平直克が十七万石で入封、以後、前橋は松平氏二代の所領として明治維新を迎える。

●『一夢庵風流記』

この厩橋は慶次が愛馬「松風」と出会った地だ。厩橋あたりは平安中期には上野の国群馬(くるま)の郡あるいは駅家(うまや)の郷と呼ばれていた。馬に縁のある地名には相違ないようだが、群馬という地名は上野の国造車持氏からきたといわれる久留馬という地名に由来するらしい。後に馬が群れると書かれるようになった。日本には本来の意味での野生馬はいなかったが、大陸を原産とする馬が家畜化され半島を経由して日本にもたらされたのはかなり古く、十世紀初頭の延喜式に「馬医寮」の設置が記されている。その後馬は牛と共に荷役に使われたり乗り物として重宝され、全国に広まった。やがて武士の台頭とともに戦に欠かせぬものとなり、各地の豪族によって、より丈夫な馬へと交配改良されていく。代表的な改良種として今日にも知られているのが南部馬、三春馬、木曽馬そして島原、鹿児島産馬だ。木曽以外はいずれも京の都から遠く離れた地で、優良種が開発されている。当時、馬は牧と呼ばれる広大な牧場で半ば放し飼いのように飼われていた。そうした馬の中には、牧から離れ原野で野生化したものも多いといわれている。そんな馬が群れている姿から、「くるま」を群馬という字に当てたとも考えられる。慶次が広い山峡の地で一人寝そべって松風を待ったのは、厩橋から北西の方角にある榛名山の裾野の広大な原野だろう。

残念ながら、この前橋には滝川一族の遺構は残っていない。そればかりか関東管領上杉謙信などの中世所縁の遺構も無い。

●高崎

高崎城の城下町。宿場町。飛鳥時代、大豪族であった上毛野(かみつけぬ)氏の一族が高崎近辺を支配していたといわれる。今もこれら豪族の古墳は残っている。鎌倉時代になると、鎌倉幕府の別当職・和田氏がこの辺りを治めた。家康の関東入封に伴って、徳川四天王の一人、井伊直政は上野箕輪に配置され、和田の地を城地に選んで高崎と名付け、高崎藩が成立する。

以後、何代もの城主が替わった(井伊、酒井、松平戸田、松平藤井)が、安藤重信が入城した1619年(元和5年)ようやく落ち着いた。その後1695年(元禄8年)、松平(大河内)輝貞が高崎城主となり、一時間部詮房が入るが再び松平(大河内)輝貞が入り、以後大河内氏の治世は10代にわたり明治維新まで続く。高崎は城下町として、また中山道、三国街道の宿場町として繁栄することとなる。江戸中期ごろの高崎の繁栄ぶりは、「お江戸見たけりゃ、高崎田町……」と歌われたという。

最近まで「庚申まつり」を実施していたところに五十部町田地区があります。現在は農家の方もいなくなり、庚申の祭りを取り仕切る人たちもいなくなってしまいました。そんな中、残されている庚申まつりの用具一式を自治会で預かり管理保管することになった話が町田自治会長よりありましたのでちょっと調べてみました。

路傍の石塚の中で、一番目につくのに庚申塔があります。足利市文化財総合調査昭和55年度の年報によりますと三重地区では14基確認されています。五十部町内では蔦ヶ入から清風高校へ至る庚申坂の庚申塔が良く知られています。その他には瑞泉院内、西舟稲荷神社裏、東山首なし地蔵のわき、大岩町では鹿島神社入口、毘沙門道、男坂登り口、今福町4丁目市道わきに見られます。

庚申とは、言うまでもなく十二支十干のすなわち干支の中のひとつです。日本では、明治以前には年や日を数えるのに、この干支で行っていました。干支での読み方はかのえさる(庚申)となります。江戸時代には特に盛んで、この日になると庚申講という仲間をつくっている人たちは、夕方頃から仲間うちの一軒に集まり、「お庚申さん」「庚申さま」などとよばれている木像や、絵像、神号の前で、簡単なお祭りや勤行をしました。そのあと飲食をともにしながら夜明けまで、または一番鶏が鳴くまで、いろいろな遊びや雑談をしてゆっくり過ごしました。これが一般的な形です。三重地区は大岩町の大海戸(てがた)地区でも昭和60年初め頃まで行われていたようです。

庚申の日は60日に1回やってきます。3年連続18回、庚申講を実施すると一区切りとして、盛大な供養をして供養塔をたてるのが原則とされていたようです。これが路傍にある石塚の庚申塔です。

●庚申信仰について「道教の三戸(さんし)説」

人間の体内には三戸という虫がいる。それは頭に一戸、胴体に一戸、下半身に一戸、都合三戸。

三戸は形はないけれども、鬼神や霊魂のたぐいで、人間が死ぬと鬼(亡霊)となって、勝手に方々遊び歩いて祀ってもらうことができるという。そこで、いつも人間が早く死ぬように期待して、庚申の日ごとに天に上っていって、人間のやった過失、悪事をこと細かに天帝に告げるという。その悪事を報告されるたびに、少しずつ寿命が短くなると考えられています。

しかし人間が目を覚ましている間は、三戸は上天することができないと言われています。

そこで庚申の日に徹夜をすることが守庚申です。守l庚申を3回やれば、三戸は恐れおののき、7度やれば三戸は永久に絶えるといわれ、そうなれば人間は精神は安定し、身体も安らかになって、生命は永らえることができるということです。

他にご利益として農村では豊作、漁村では大漁、都市では商売繁盛、全国的には病気よけ、治療などがあるようです。江戸時代に、この信仰が一番華やかで、全国的に普及しました。

●庚申と三猿の関係

さまざまな説があるようですが、学問上では定説がでていないようです。一般的には、庚申の申(さる)から、猿が連想され、悪いものは見たり、聞いたり、言ったりしてはいけないという戒めとされています。

●町田庚申講の由来と歴史

庚申講の歴史は古く297年前(正徳元年/1711年・徳川幕府6代将軍家宣公の時代)の昔より執り行われていました。現在保管されている庚申様の掛軸は、足利地区でも希少なる貴重な文化財だと思います。祭りは数戸の農家がグループを作り、秋に収穫の終わる旧暦9月16日に個人の家に集まり、今年収穫した米、野菜等を供え豊作を祝い農家同士の親睦を深めあったと聞いております。当時は足利郡五十部村原と呼ばれ、人家の戸数も少なく2グループぐらいだったようです。農家の戸数が増すにつれ庚申様の掛軸を作造しました。保存されている4組の掛軸の大きさが違うのはその時々により作られたためとの事です。

いつの時代からか定かではありませんが、4組のグループが集会所の開設時に集まり、その後合同で開く様になりました。掛軸を与えられる釜番が宴会の準備をして開催しました。そして翌年の釜番が掛軸や備品を自宅に持ち帰り一年間保管しました。特に会員が多かったのは終戦直後でした。しかし食糧難時代町田地区の農家戸数40戸をピークに年々減り続けました。庚申講の祭りが会費制となったため参加者が減り10年前には参加者6名となり中止となってしまいました。

今福町4丁目に厳島神社弁財天宮があります。現在は今福町の5つの自治会が、御祭りし守っている神社です。平成19年10月から12月にかけて、倒壊の危機にあった弁財天を土台と屋根を中心に解体修理しました。この際、屋根裏より銅版製の棟札を発見しました。棟札には「領主 高家旗本 六角越前守廣治により元禄5年5月改営」と記録されています。堀江一族により、大岩山毘沙門天の山門(仁王門)が創建されたのが、元禄6年(1693)ですから、今福町の弁財天の方が古い建造物であることが分かりました。

六角家は、江戸時代前期の公卿であり歌人でもある烏丸大納言光広の次男、広賢を祖とします。正保4年(1647)本昭院守澄親王に従い江戸に下り、元禄2年(1689)六角広賢の長男、廣治が従五位下侍従、越前守、木工権頭、高家職に就き、下野足利郡内に1千石を与えられたことに始まります。廣治の子、廣豊の代に2千石を知行し、享保6年(1721)から、下野国安蘇郡、足利郡の8ヶ村と武蔵国の2ヶ村を領地としました。

足利郡における、六角家の知行地です。山川村384石、助戸村279石、田島村206石、大久保村294石、追間村249石、今福村127石、稲岡村、小中村。

天保12年(1841)安蘇郡小中村の名主は25歳の田中富蔵が務めていました。この年11月3日、息子田中兼三郎(かねさぶろう)が生まれています。

この時代は、老中水野忠邦による天保の改革が始まり、また天保の大飢饉が発生、農村は疲弊し、百姓一揆や打ちこわしが続発するなど、社会不安が広がっていました。下野国でも打ちこわしが相次ぎ、明治維新を暗示する激動の時代でした。この天保世代には、兼三郎の6歳上に、坂本竜馬、土方歳三、4歳上に徳川慶喜、3歳上に大隈重信、近藤勇、桂小五郎、福沢諭吉、そして足尾銅山を経営する古河市兵衛も、この世代に属しています。

1840年代、この小さな領地の平和は乱されることはありませんでした。小林藤七という有能な人物が割元役を勤めていて領主の金庫を満たし、かつ農民に不自由をさせぬという態度を保っていたからです。しかし息子の藤吉が継いでから、六角家の財源はみるみる減ってしまい、財政は行き詰まります。

安政4年(1857)、兼三郎の父、田中富蔵は藤吉に代わって割元役を命じられます。そして息子の兼三郎が小中村の名主となります。六角家にも、有能で真面目な坂田という人物が筆頭用人となり、割元役の富蔵と働き、負債を解消し、3千両の貯えをもつようになり、信用をとりもどします。

ところが不幸にも文久2年(1862)用人坂田が急死、後任に林三郎兵衛が用人筆頭に付きます。

林三郎兵衛は封建制度下の腐敗した役人の最たるもので、自分の地位と領内の行政の複雑な仕組みについての知識を悪用し、私腹を肥やし、取り巻き連中の懐を暖かくしてやることだけしか頭にない人物でした。

六角家領内の7年にわたる騒動の始まりです。

林用人は当時の六角家の若殿(13歳)が結婚することになったので、江戸屋敷を新築したい旨を届けでます。若殿の将来を案じて、快適な住宅を建ててさしあげるという一見殊勝な心がけに見えたが、実はそうではありませんでした。

なぜなら、このような新普請において、用人筆頭がおこなう土木工事の注文や監督の仕事の時にはその代償として、建築費用の3割から5割を、用人自身が取る習わしになっていました。

また、悪いことに割元役富蔵と筆頭用人であった坂田が苦労して貯えた3千両の内から建築費を全額融通しようとしていたのでした。割元役として富蔵は激怒します。金庫はすぐに枯渇してしまうだろうし、領主と村民の双方が迷惑をこうむることになるのは、火を見るよりも明らかだったからです。

用人の浪費を償うために農民に重い税が課せられることになる。また、なにより小さな所領の領主がただ自分の虚栄心を満たすだけの建設計画のために、少ない財源を使い減らしていられるような時代ではありませんでした。

文久2年(1862)生麦事件(イギリス人殺傷事件)が発生します。その後、英、仏、米の戦艦から砲撃を受けるような事件も起こり、ゆっくりだが、着実に幕府の権威は崩れていきます。

富蔵は江戸屋敷の新普請の案を通さぬよう領主に対し再三説得していました。しかし林は簡単に引き下がる男ではありませんでした。

元治元年(1864)11月、将軍家より六角家領主に対して、奈良の神武天皇の陵に代理で参拝してくるように命じてきました。しかも悪いことに富蔵が主人の任務の御供を命ぜられてしまいます。

富蔵の留守に乗じて、用人林はただちに行動します。村々を回り、村民を買収、富蔵を拒否して、林一派の人間を新しい名主に選ぶよう奸策をしかけてきます。

これに対し、小中村の若い名主、田中兼三郎は猛烈な反抗を見せます。

兼三郎の持ち前の性格は、喧嘩早く妥協しない性格で、自己の信念を決して曲げぬ態度でした。己が代表をつとめる村民を正当に扱わねばならぬとする親譲りの責任感・・・こうしたものが兼三郎を反抗にかりたてます。

兼三郎は六角家の上屋敷に怒りの言葉に満ちた上申書を送りつけ、林の陰謀を即刻やめさせるよう取りはからってもらいたいと要請します。しかしこの時代、領主に対してこのような上申書を出すことは、ほとんど犯罪に等しい所作だとみなされていたので、兼三郎は名主の役職を解任されてしまいます。

機に乗じて用人林は、江戸屋敷普請を始めるよう命じ、領内の役人に圧力をかけ、林の指名する人物を名主に就かせるよう画策します。また財政立て直しのために領外からできるだけ低金利で金を借入れるといった方策なども禁止してしまいます。

田中富蔵と息子兼三郎は、林を奸賊と呼び、幼い領主を御暗君の趣のある君だと述べ、激しい言葉を重ねた上書を江戸屋敷に送ります。即座に二人は解雇されてしまいます。

闘争は激化。しかし慶応3年(1867)幕府は崩壊の間際にありました。

兼三郎と仲間たちは、静岡まで来ていた官軍の総監府に赴き、林の罷免を嘆願するという大胆な手を打ちます。驚いたことに、この国の一大事の時に、農民の一団による嘆願が聞き届けられました。

林および腹心の者たちが就縛され、富蔵、兼三郎親子は復職を許されます。しかし、これで一見落着とはならず、林の失脚によって損失を受けることになる者たちが、これではたまらぬと画策して林を放免させてしまいます。

この闘争を持続する決意を固めている兼三郎は、今度は密かに水戸に行き、尊攘派の侍集団として力をもっていた「天狗党」の助けを借りようと考えました。しかし天狗党は忙しく兼三郎たちの願いに耳を傾けるひまはありませんでした。

最後に兼三郎たちは、六角家の祖は京都の公卿より出ていたので、江戸幕府に代わって間もない明治新政府と親密な関係にある六角家の親族に働きかけてもらおうと、林の再逮捕の嘆願書を手渡します。

ところがこれが最悪の結果になってしまいます。嘆願書を受け取った六角家の親族は、そのまま領主のもとに送ってしまいました。 明治元年(慶応4年・1868)5月、兼三郎は六角家の牢獄に投ぜられてしまいます。

兼三郎の裁判は翌日から始まり幼い領主と林の席の下、旧体制の一官吏が尋問を行った。

兼三郎は高手小手に縛りあげられて土間に座らされますが、正面の吟味役を見上げ、林が6年にわたり行った御用金の横領と悪政をそしり激しい告発を行います。

しかし刷新されたばかりで、非常に不安定な状態にある政治状況と社会状況にあって訟廷は止まってしまい、兼三郎は3尺4方の極めて狭い牢獄に押し込められることになります。

毒殺を恐れて、獄の食事は口にせず、同志が差し入れてくれた鰹節をなめて、30日間命をつないだと後に語っています。もはや、訟廷が開かれそうもない気配だったが、捕らえられてから10ヶ月と20日たって、兼三郎は呼び出しを受けます。それは審問を行うためではなく有罪を宣告するためのものでした。

その判決は「領分を騒がし、身分柄に有るまじき容易ならざる企てを起こし、僭越の建白をなせしは、不届の至りなるにより、厳重の仕置申付べきの処、格別の御慈悲を以って、一家残らず領分「永の追放」申付くものなり」というものでした。

この判決は、田中兼三郎たちにとって、見た目ほど決定的に不利なものではありませんでした。 なぜなら、「領分から永の追放」といっても、領分もその境界線も、このすぐ後に廃止されてしまいます。

版籍奉還、廃藩置県が実行されたのである。

そして筆頭用人林三郎兵衛と部下たちは、免職を言い渡され、復職の望みがない「永の暇(いとま)」で、部下と共に追放されました。

明治元年(1868)11月に至り、領主である六角主税は隠居させられ、次男雄次郎が家督を継ぐことになります。そして翌明治2年2月小中村名主田中兼三郎は解放されます。兼三郎たちの敗北と見えたものが完全な勝利となったのでした。

なお、六角家領地の名主たちのリーダーとして活躍した小中村の名主、田中兼三郎はのちの田中正造の若き日の姿です。

●今福村領主六角家について

烏丸権大納言光広 ・江戸前期の公卿・歌人

・幼児、日蓮宗の僧である日重に預けられ、清原清賢に儒学、細川幽斎に和歌を学ぶ。

・後陽成天皇、後水尾天皇に仕え、権大納言に至る。

・徳川家光の歌道師範を務める。

・本阿弥光悦、俵屋宗達ら文化人と交流し、歌集「黄葉和歌集」を出す。

・寛永15年(1638)60歳没

広賢 ・光広の次男。六角氏の祖。

・天保4年(1647)本照院宮守澄に従い江戸に下る。

廣治 ・天保元年(1644)〜享保4年(1719)

・父広賢の死後、母方の祖父、本庄道芳に養育される。

・延宝3年(1675)守澄親王の推挙により、4代徳川家綱に御目見する。

翌年5月10日、小姓組に加えられ、蔵米2百俵をあたえられる。

・元禄2年(1689)45歳、高家職に就き、下野足利郡内、木工権頭に叙任する。

・今福村東山に「弁財天宮」を創建、元禄5年(1691)5月改営し、現在の「弁財天」様の形に なる。

広豊 ・享保6年(1721)2千石を知行(実地収入2千6百石)

・下野国阿蘇郡足利郡の7カ村と武蔵国2カ村を領地とした。

わずか2千石なるも、威格は万石の上を誇る。

(稲岡村、小中村、山川村、助戸村、田島村、大久保村、迫間村、今福村)

主税 ・文久2年(1862)六角騒動が起こる。

・奸賊、筆頭用人 林三郎兵衛の排斥と暗君領主の更迭を求める。

・元治元年(1864)幕府は六角家に対し、将軍に代わって神武天皇陵へ参拝を命じる。

・明治元年(1868)11月、領主である六角主税、隠居を命じられる。

・林三郎兵衛一派は、東山道総督より足利戸田藩に引き渡され免職、「永の暇」となる。

雄次郎 ・次男の雄次郎が家督を継ぐ。

毘沙門天に参拝して森厳静寂な境域にたたずむと、古色蒼然とした諸道のただずまいに、七堂伽藍・十二坊をようし山岳密教の聖地として栄えたこの寺の古い歴史の後が彷彿と偲ばれます。

本堂に通ずる石段を登りその中腹に山門(仁王門)はあります。中にある仁王像は鎌倉期のものとされ運慶の作と伝えられております。

玉眼らんらんと四界を圧して岩座上に立ち背丈は一丈(280センチ)、阿・吽の形相も厳しく俗界の邪悪を睥睨して隆々とした体躯は写実的量感にあふれて、参詣の人々の足をとどめて感動させております。その仁王門のすぐ横に、毘沙門天と堀江家の関係を記した案内標があります。

案内標に記されている月谷町・板倉町の堀江氏はともに戦国の武将堀江中務丞景忠を祖とする一族である。景忠は越前国(福井県)にその名を残す堀江氏の頭領で知勇ともに優れ天正年間(1573〜1590)に活躍した武将であった。

天正10年(1582)に起きた「本能寺の変」により、甲斐国、信濃国に及んでいた織田信長の領国は、空白地帯となり北条氏、徳川家康、上杉景勝による争奪戦の場となってしまう。

堀江景忠も戦国武将の宿命を背負い、一族の頭梁として戦乱の生涯を送る。織田の元老柴田勝家に知遇されていたが、信長が本能寺で討たれ、信長亡きあと勝家と羽柴秀吉による、織田家世継の確執により、賎ヶ岳につぎ、北の庄の合戦に破れた勝家が自害滅亡(天正11年、1583)するに及び、景忠もまた流浪の将となる。時に景忠51才であったという。

その後、東国に下った景忠は、信長の武将で厩橋城主(前橋城主)であった滝川一益と合流したが、勢力拡大を目論む、北条氏と上野国神流川にて合戦となり、滝川勢と共に敗れてしまう。(神流川の合戦)

多くの郎党を失い、自らも負傷し、由良信濃守(太田金山城主)に匿われて、景忠は傷を癒し、数ヶ月を過ごしたと伝えられています。近くの薮塚温泉で、傷を癒したのかもしれません。

この間に、景忠は武門の常とは言え、一族郎党を犠牲にし、また罪無き民衆を殺傷した半生を顧みて、武士を捨て、その霊を慰め、余生を供養と一族の存続に懸けることを決意する。

景忠は、大岩山の東麓に要害堅固なる地を選び(月谷町)、朝夕、家門の武運を祈り、遥拝する大岩山毘沙門天を究意の地と定め、郎党相携えて毘沙門天に帰依し最勝寺に庇護されたと言われます。

初代景忠は、藤原利仁将軍の末裔斎藤別当実盛の子で堀江大善太夫盛忠の家系です。盛忠の子孫は、代々越前国(福井県)にその名を残し堀江寺、堀江城は、その遺跡とされています。

天文元年(1532)に生まれた景忠は、初め朝倉義景に仕えて、執事を務めるほどの人物であった。永禄元年(1567)室町幕府の末期、15代足利義昭の権勢も衰え、世の変遷を見起した景忠は、織田信長との同盟を謀り、主である義景に進言するが、主家に対する謀反として、越前国を追われてしまい、織田家に応じることになる。

元亀元年(1570)、織田の軍勢と、浅井・朝倉軍との姉川の合戦には、織田の陣にあって、旧主に弓を弾くことになるが功を立てることとなり、その後に起こる信長の比叡山焼き討ちに始まる宗門の掃討には、旧領越前国滝谷寺の郷を救うため身命を賭して、信長に直訴する。

戦禍をまぬかれた領民は、郷土の救世主と敬い、現代まで語り継がれています。

近年、滝谷寺のある三国町では、町史の編纂に当たり、月谷町堀江家を訪れ、同家に伝わる古文書、その他の資料による史実に基づき、編集刊行され、景忠顕彰碑も建立されました。記念式典には一族の代表が招かれて参列したといわれています。

景忠の子、景信は月谷堀江を継ぎ、弟三郎雅楽介忠憲を、板倉の豪士首藤氏の養子にだすが、景憲は首藤姓を名乗らず、板倉堀江の初代となっている。

岩舟の堀江氏は、同町下津原がその地域で、江戸時代名主を務めた旧家であるが、宝暦年間の火災で、史料を焼失し詳細な伝承は残っていない。月谷、板倉の堀江氏の伝承により、岩舟堀江氏も景忠の一子が祖であるという。

景忠没後100年治平の世となって、地域形成の発展を遂げた一族は、元禄6年(1693)に祖景忠公の遺志による山門(仁王門)の改築を果たし、永代にわたり一族による営繕供養を寄進して、祖先の追福を祈願している。このことは「堀江一族の家訓」として、現在に受け継がれております。

JR高崎線新町駅から国道17号線を東へ行き、神流川橋の北側のたもとに、本能寺の変の直後、織田方の滝川一益と後北条氏が戦った、「神流川古戦場の碑」があります。

絵馬の発生は古く、古代荒ぶる神の神霊を鎮めるために生きた馬を奉納したことに始まる。やがて、生馬の奉納から木馬、土馬、紙馬などにかわり、さらにそれが転じて絵馬となったという。

鎌倉、室町時代を経て、馬以外の絵が描かれるようになり、専門の絵師による美術的に優れた大絵馬も現れるようになった。しかし、こうした流れとは別に、庶民のささやかな願い事を小さな板に描いて納めるという小絵馬の信仰も、絵馬の長い歴史の中で現在も脈々と行き続けている。

足利の絵馬は、たくさん残されていることで全国的に広く知られている。その中でも、特に三重地区の数々の神社や寺に残された絵馬は、民族的にも、美術的にも貴重なものも多く、三重地区の文化遺産として大事に守っていかなければならないものの一つである。

そのためには、まず残された様々な絵馬に触れ、小さな板きれが大きな心の支えとなって生きる力を与えてくれた、信仰の姿をしることが肝要である。

以前、足利から桐生方面への道は、国道より北の台地、−今福−五十部−山下−大前などの村落を通っていましたが、享保18年(1733)に六部(巡礼者類)の道運という人物が二重坂を開削したと伝えられています。

道運は板倉の医王寺に住みつき、大前坂の開削や山下の橋供養塔(宝暦4年(1754))を建立しています。

寛政年間(1759〜1801)五街道に附属する道路絵図に書かれている二重坂「足尾通見取絵図」より

現在の二重坂(約130年前に開削された)

時は流れて明治11年(1878)に至り、篤志家の寄付により二重坂はさらに拡幅されました。(前年の西南戦争による織物等の特需景気により足利地方は大いに潤っていました)

時の栃木県令は鍋島貞幹、足利・簗田郡長は内田祐宜でした。この時の記念碑が現在も残っています。

碑の題額には「足利開鑿二重坂路記」とあり、時の太政大臣であった三条実美の筆です。碑文は川田剛の撰文、書道の大家である巌谷修の書になる記念碑です。開削にあたっては「此経費醵金」とあり、篤志家の寄付金によって実施されたこと。官財ではなく民力によって高さ各78尺若(23.4m)、12丈(36.4m)もある岩が削られ、広さ4間(7.2m)、長さ70間(126.7m)にも及ぶ坂道が完成したこと等。その顛末が碑文に詳しく刻まれています。費用は当時で3,767円であったといいます。宝暦13年(1763)に建立されたもので、願主道運とあります。

二重坂は別名「念仏坂」と言われ、よく追剥(おいはぎ)がでたといわれています。

江戸時代からの神社で、今日まで何度かの修復を続けてきましたが、さすがに倒壊の危機にありました。平成19年改築工事を行いました。土台部分の修理と屋根は銅板葺きにして全面改築し、彫刻部分は彩色し直しました。なお、解体改築の中で古い棟札が発見されました。この時代(5代将軍綱吉公の時代)としては非常に珍しい銅板製の棟札でした。これを見ますと、元禄2年(1689)今福村の領主となった六角越前守廣治が創建した弁才天神社を元禄5年(1692)5月に改営(改築)したようです。

平成19年12月に発見された銅版製棟札には、

改営奉行 勅使川原新右衛門尉知儀

副司 小林源田夫重勝

長島次郎大夫森清

今福名主 勘右衛門

大工 小林孫兵衛

と彫られています。

六角廣治(正保元年(1644)〜享保4年(1719) / 江戸時代の高家旗本。六角広賢の長男。官位は従五位下侍従、越前守、木工権頭。延宝3年(1675)守澄法親王の推挙により、4代将軍・徳川家綱に御目見する。翌年5月10日小姓組に加えられ蔵米200俵を与えられる。元禄2年(1689)に高家職に就き、下野足利郡内で1000石を与えられる。高家旗本とは、幕府の儀式・典礼等を司る役職。六角家の他に武田・織田・今川・浅野・吉良等、室町幕府以来の名家が世襲していた。