断層と鯰・大明神鯰を叱る・大鯰後の生酔・紀の川の大鯰・大鯰は実在するか・しゃべる鯰・鯰は地震を予知するか・鯰岩・地震蟲・鯰絵にみる地震観の変遷・龍蛇・ナマズ・鯰と地震と要石・要石・地震鎮める石・地震と神様・・・

■聖獣伝説・首都直下型地震・日本天変地異記・神無月・藁の大蛇・那珂川伏見神・阿曇磯良と祇園祭・深海魚は大地震の前触れ・いわしが大地震の予兆・電気製品の不調や耳鳴り・上空の電離層乱れ・前兆の自然現象・地震前兆・伏見宮と伏見稲荷大社・神功皇后・地震なまず・首都直下地震近況・・・

震源地 千葉県北西部

規模 M 6.1

震度 5 強

埼玉県 川口市、宮代町

東京都 足立区

巨大なナマズの姿をした、日本の伝説の生物。地下に棲み、身体を揺することで地震を引き起こすとされる。 古くは、地震を起こすのは日本列島の下に横たわる、あるいは日本列島を取り囲む竜だといわれていたが、江戸時代ごろから、大鯰が主流になった。

鹿島神宮の祭神武甕槌大神は、大鯰を要石で押さえつけることで地震を鎮めるという。ただしこれは要石が鹿島神宮にあったことによる後代の見付で、武甕槌大神は本来は地震とも大鯰とも無関係である。

●大鯰

巨大なナマズの姿をした、日本の伝説の生物。地下に棲み、身体を揺することで地震を引き起こすとされる。

地震にまつわる古代の世界観として、地底には巨大な毒蛇が棲んでおり、このヘビが身動きをするのが地震である、という「世界蛇」伝説が、アジア一帯において共通して存在していた。これは日本も同様で、江戸時代初期までは、竜蛇が日本列島を取り巻いており、その頭と尾が位置するのが鹿島神宮と香取神宮にあたり、両神宮が頭と尾をそれぞれ要石で押さえつけ、地震を鎮めている、とされた。しかし時代が下り江戸時代後期になると、民間信仰からこの竜蛇がナマズになり、やがてこれが主流になった。

安政地震の後には200種を超える鯰絵が出回った。特にこの地震は黒船の来航中の出来事であったため、黒船自体がナマズに比類するものとみなされたとされる。

ただし、ナマズと地震の関係について触れた書物としては古く『日本書紀』にまで遡ることができるといわれる。安土桃山時代の1592年、豊臣秀吉が伏見城築城の折に家臣に当てた書状には「ナマズによる地震にも耐える丈夫な城を建てるように」との指示が見え、この時点で既にナマズと地震の関連性が形成されていたことが伺える。

●主な伝承

●大村神社には、天平神護3年(767年)に武甕槌大神と経津主神が常陸・下総の国より奈良の三笠山遷幸の途次、大村神社に御休息し地下の大鯰を鎮める要石を奉鎮したと伝わる。

●福岡県筑紫野市には、道を塞いでいた大鯰を通りかかった菅原道真が退治し石になったと伝わる鯰石がある。

●阿蘇山の湖では昔、健磐龍命が開田のため外輪山の現在の立野あたりを蹴破り湖の水を外に出し、その時湖の主の大鯰が引っ掛かり水がスムーズに流れ出なかった。健磐龍命が大鯰を説得すると、おもむろに流れていきその跡が今の黒川、白川であり、流れ着いたところが、上益城郡嘉島町の「鯰」になったという。この地方には他にも鯰の伝承・信仰が数多く残っている。

●『竹生嶋縁起』には、竹生島で海竜が大鯰に変じて大蛇を退治した伝説がある。竹生島は金輪際の島であり、大鯰に取り囲まれて守られているという。

●大鯰

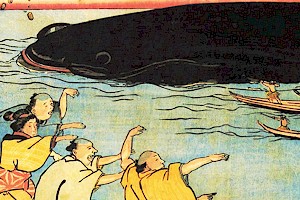

鎌倉時代、幕府の実力者だった北条時頼は諸国めぐりの際、橋本の利生護国寺に滞在した。ある日、地元・隅田党の代表らが時頼を紀の川の川狩りへ招いた。その日は好天で大漁だったが、突然暗天の雲が空を覆ったかと思うと、地鳴りと共に大鯰が現れた。

時頼らは果敢に槍を投げつけた。暴れる大鯰は真っ赤な血を噴出させ、まるで縄のようによじれながら川下へ流れていった。

大鯰の出た深みは今でも和歌山県橋本市隅田町中下あたりにあり、「血縄の渕」と呼ばれている。

●ナマズと地震との関係

犬やカラスやミミズなど、様々な動物の異常行動が世界各国で報告されている中で、日本では「地中の巨大ナマズが怒れば地面が揺れる」、古くからナマズと地震との関係には因縁ようなものがあります。鯰と地震の俗信が生まれたのは江戸時代の初期頃、人口の多い江戸で地震の被害が大きくなるとともに、ナマズの不思議な行動と地震との関係に関する言い伝えが生まれたようです。江戸時代末期には世間一般に信じられていたようで、現在でもその伝説に基づく民話が残されています。

とくに、安政2年(1855)の安政江戸地震の直後には、鯰をモチーフにした錦絵が出まわりました。これは鯰絵と呼ばれ、鹿島大明神が「要石」で大ナマズを押さえている絵などがあります。鹿島の神が、大地に要石を打ちつけて、大鯰または大蛇の首を押さえこんでおり、鹿島の神が時折留守をしたり、気をゆるませたりすると、大地震になるという言い伝えが、鹿島の要石と鯰の関係で表現されるなどしています。茨城県鹿島神宮には今でも、「要石」という石があり、鯰の民芸品が観光用に売られているようです。

安政江戸地震の状況を書いた安政見聞誌には次のような記事が書かれています。

「本所永倉町に篠崎某という人がいる。魚を取ることが好きで、毎晩川へ出かけていた。二日(地震当日)の夜も数珠子という仕掛けでウナギを取ろうとしたが、鯰がひどく騒いでいるためにウナギは逃げてしまって一つも取れぬ。しばらくして鯰を三匹釣り上げた。さて、今夜はなぜこんなに鯰があばれるかしら、鯰の騒ぐ時は地震があると聞いている。万一大地震があったら大変だと、急いで帰宅して家財を庭に持ち出したので、これを見た妻は変な事をなさると言って笑ったが、果たして大地震があって、家は損じたが家財は無事だった。隣家の人も漁が好きで、その晩も川に出掛けて鯰のあばれるのを見たが、気にもとめず釣りを続けている間に大地震が起こり、驚いて家に帰って見ると、家も土蔵もつぶれ、家財も全部砕けていたという。」

安政江戸地震の3-4時間前に地震を予知した話です。

さて、地震と鯰の関係、一体どんな関係があるのでしょうか?

●要石が地震を起こす地底の大鯰の頭を押さえているから、鹿島地方では、大きな地震がないと伝えられています。

●要石は見かけは小さいが、実は地中深くまで続いている巨岩です。地上の部分は氷山の一角です。

●水戸の徳川光圀公(みつくに)が、要石の根本を確かめようと、七日七晩この石の周りを掘りました。でも、掘れども掘れども、掘った穴が翌日の朝には元に戻ってしまい、確かめることできませんでした。さらに、ケガ人が続出したために掘ることをあきらめた、という話が「黄門仁徳録」に伝えられています。

●現在は、要石の下には鯰がいると言われていますが、江戸時代の始めごろまでは龍(りゅう)がいると言われていました。

●万葉集に、香島の大神(おおかみ)がすわられたと言う、石の御座(みまし)とも古代における大神祭(おおかみほうさい)の岩座(いわくら)とも伝えられる霊石(れいせき)です。

●「 ゆるぐとも よもや抜けじの 要石 鹿島の神の あらんかぎりは」

●茨城県鹿嶋市の鹿島神宮、千葉県香取市の香取神宮、三重県伊賀市の大村神社、宮城県加美町の鹿島神社に存在し、地震を鎮めているとされる、大部分が地中に埋まった霊石。

●茨城県の鹿島神宮の境内などにある石。根は深く、地震をしずめるといわれている。仮名草子・かなめ石(1663)下「ゆるぐともよもやぬけじのかなめいしかしまの神のあらんかぎりは」。歌舞伎・暫(1714)「動かぬ鹿島の要石(カナメイシ)、なまづがうっつひ姉ヱゆゑ」。浄瑠璃・神霊矢口渡(1770)二「是ぞお留守の要石(カナメイシ)、動かぬ胸のしめくくり、南瀬の六郎宗澄出仕の上下さはやかに、金作りの大小も流石お家の家老職」。囲碁で、彼我の攻防の要点を形成する重要な石。石造りまたはれんが造りのアーチの中央(頂上)に入れる石。剣石。楔石(くさびいし)。キーストーン。〔日本建築辞彙(1906)〕

●謡曲。脇能物。廃曲。天保一五年(一八四四)水戸の徳川斉昭の作。鹿島神宮参詣の奉幣使の前に建御雷神(たけみかずちのかみ)が現われる。

●地震を抑えると称される石。これを称する石は各地の神社にみられる。なかでも、茨城県鹿嶋(かしま)市の鹿島神宮の境内にあるものが著名である。直径25センチメートル、高さ15センチメートルほどの丸い石で、頭の部分がわずかにくぼんだ形をしている。地中に深く根を張っているといわれる。古来、地震をおこすナマズの頭を抑えているとの伝説をはじめ、数々の俗信に結び付いている。『鹿島宮社例伝記』には、鹿島の大明神が降臨したときにこの石に座ったとある。古くは御座(みまし)の石とよばれていたことからもわかるように、要石は元来、神の依(よ)りきたる磐座(いわくら)であった。各地に知られている腰掛石や影向(ようごう)石の信仰と同じ性格である。

●茨城県鹿島神宮の境内にある石。根が深いところから、地震をしずめるとされる。ある物事の中心となる重要な場所や人など。「医学界の要石として重きをなす」。石・煉瓦造りのアーチの最頂部に差し入れて、全体を固定する楔形(くさびがた)の石。キーストーン。剣石。楔石。囲碁で、彼我の攻防の要点を形成する重要な石。

●建築用語。アーチ、ボールトの頂部を飾る迫石 (せりいし) 。アーチの両側の力の持合う部分で、壁面から突き出していることが多く、また装飾的な彫刻が施されているのが普通である。アーチやボールトの安定性はこの石にかかっており、これを抜取るとくずれるのでこの名がある。

●茨城県の鹿島神宮境内にある石。祭神たるタケミカズチノカミが降臨したとき坐した石で、地震を防ぐと伝えられる。

●…東南アジアや東アジアには、世界魚または世界蛇が多い。茨城県鹿島地方の鹿島神宮には要石(かなめいし)があって、鹿島明神が世界魚である鯰(なまず)の頭と尾を押さえつけているという俗信がある。要石が鯰を押さえている釘(くぎ)で、これがゆるくなると鯰が動き地震が起こるというのである。…

●…地震や天候変化に敏感なため、地震を起こす力があるとか、地震の予知能力があるなどという伝承がある。安政の地震の際にはナマズがさわいだという記録があり、これをおさえているのが常陸鹿島神宮の要石(かなめいし)であるともいわれているが、ナマズを瓢簞でおさえること、つまり粘りがあるものを丸いものでおさえることの困難さを諷した〈瓢簞鯰〉から転じて、安定させることの困難なものとして地震が考えられ、それを生物化したものとして地震の発生をナマズに付会したとも考えられる。近世末の社会的動揺と江戸人のしゃれとが合体して生まれたものとみるべきであろう。…

●…あるものを空間的に閉じこめ、内外の空間の間の相互干渉を遮断するためのしるし。この空間は、文書の封のように物理的に設定されたものもあれば、たとえば地震鯰を封じこめるために鹿島神宮の要石によって作られたそれのように、呪術的に設定されたものもあった。文書の場合、現在の封筒のようにして作られた空間の封じ目に、〆や封などのしるしを印判や手書きで加えることによって封が完成するが、このしるし自体に空間を守る呪力がそなわっており、したがって封印で守られる空間も単なる物理的なそれではないと意識されていたところに、前近代の封の特質がある。…

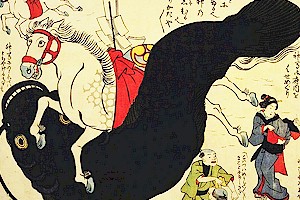

●鯰と要石 / 安政の大地震後、「鯰絵(なまずえ)」がよく描かれた。「鯰絵」は地震から身を守る護符として、あるいは不安を取り除くためのまじないとして庶民の間に急速に広まりました。地震は地中の鯰が動くことで起こると信じられていたことから、安政地震の後、鯰を素材とした戯画「鯰絵」が大量に出版され、人々にもてはやされました。地震のあった10月は、神無月(かんなづき)とも呼ばれ、全国の神々が出雲に集まるため不在となる月です。茨城県鹿島神宮境内の地震を鎮めるとされた要石に寄りかかっているのは、留守居役の恵比寿と推察され、その恵比寿が居眠りした間に大鯰が暴れたということを表しているようです。日頃、要石で鯰を押さえている鹿島大明神が、「早く行ってかたをつけなくては」と馬を急がせている様子も描かれています。

●要石歌碑 徳川斉昭 (茨城県水戸市 弘道館)

「行く末もふみなたがへそ 蜻島(あきつしま) 大和の道ぞ 要(かなめ)なりける」

鹿島神宮の要石には、「地震をおこす大鯰の頭を押さえている」との伝説もあり、江戸時代後期の安政の大地震(1855年)の後には、江戸で “ 地震鯰をこらしめる鹿島様の絵図 ” 「鯰絵」が大流行しています。

●鯰絵

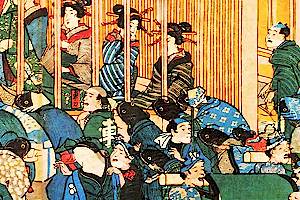

「地震太平記」では、各地の地震なまずが鹿島大明神にわびを入れている様子が描かれています。右の「あんしん要石」では、民衆が要石に手を合わせて拝んでいます。文字部分には、「年寄」「大工」「新造」「瀬戸物屋」「芸人」「医師」などそれぞれの立場の人々の願い事が面白おかしく書かれています。この他にも、沢山の面白い鯰絵が発行され、ブームとなりました。

●年寄

要石大明神、このたびの大地震を逃れることができ、ありがとうぞんじます。私はもう年寄で長く生きることもないでしょうが(中略)どうぞもう二三百年生きているうちには地震の無いようお守りください。

●大工

私のお得意さんの方々から、「来てくれ」「来てくれ」とやかましく言われて気が狂いそうです。どちらもお得意様ですからどちらの仕事もきちんとはたせるよう、どうか十人前に働ける体になりますように守ってください。

●新造(若い女性)

私の願いは、去年も長々と芝居が休演になってしまって今年もいつ見に行けるかわからず悲しくてたまりません。どうぞこれからは地震と火事のないようにお守りください。きっとでございますよ。

●瀬戸物屋

何卒、この地は地震のないようにお願いします。もし、ある時は事前にちょっとお知らせくだいますようお願い申し上げます。(原文でも「ちょっとおしらせ下さるやうねがひ上げます」と書かれています。)

●芸人

わたしどもは遊芸の稼業なので、世間が穏やかでないと暮らしていけません。この度のようなことになって、三味線にバチが当たるともわたしどもに罰があたる覚えはありません。どうぞこれからは世界が平穏でありますように。

●吉原の人

この度は本当に急変してしまって、建物は揺り潰れ焼け出されてしまって、とても難儀をしています。(中略)どうか早く収まり、地震のないようにお守りください。

●医師

この度の騒ぎ(地震)で、手足をけがをした人が沢山治療にきます。骨をおって治療をしていますが、日数がかかり手がまわりませんので、早く治って私の手から離れるようお願いいたします。

●理屈者

「このような地震があるのを見ると神も仏も無いようだ。そのうえ鹿島の神様は地震を押さえて守る神というのにどういうことでございましょう。」と言っていると不思議なことに石から声が聞こえた。「いかにもだ。この道理を明らかにするのは簡単なことではない。天意と思って諦めよ。今度少しでも動いたら石がえしをしてやる。」とのお言葉で、いずれの皆さんも安心し平和に戻ってめでたいめでたい。

(※「石がえし」と「意趣返し」と掛けており、意趣がえし=仕返しをしてやると言っています。)

●要石神社 沼津市

大きな安山岩が露出していて、この石よりは高潮が来ないとか、安政の大地震の時は被害が少なかったといわれている。寛永の初め頃(江戸時代17世紀)一本松新田の開拓者大橋五郎左衛門が祀った。

言い伝えによると「要石は地上に顕れたる部分はわずかであるが、地中に隠れたる部分は実に大である。祠より北三町をへだてる、大橋源太郎氏宅地井戸端辺の間に広がった一面の巌石で、太古地中に大鯰が居て数々動きて地震を起こし人畜を害した、依って此の大岩石を彼の鯰の頭上に載せ以て自由に動くことが出来ないようにした。因ってこれを要石という。」そうである。要とはもともと扇子の骨をまとめるための金具で、転じて、鯰の動きを押さえるのもまた要であるという意味からこの名がついた。

また、要石神社は、耳の悪い者はここに祈願して穴あきの石をあげると必ず治るともいわれている。

●黄門 要石を掘る

鹿島神宮の奥宮の近くに要石があります。直径四十センチメートルほどの円型の小さな石です。神様が地上に降りた時すわられた石で、根が地下深く通じ、終わる所なく、大地震のもとである鯰を押さえているといわれています。

ある時、徳川光圀が、この話を聞き、本当かどうか掘って確かめようといいだしました。家来たちは神罰をおそれ反対したのですが、光圀は聞き入れませんでした。

さっそく、人夫を集め、一日で五メートルほど掘り下げました。

次の朝、人夫の一人が光圀のもとへきて、昨日掘った穴がきれいに埋めつくされているというのです。怒った光圀は、昨日以上の深さに穴を掘らせた上に、そばに見張り小屋を建て、寝ずの番をさせました。

ところが次の朝も同じでした。光圀は、すぐ現場にかけつけて確かめましたが、誰一人としてうそをついている様子はありません。「埋められるのは、作業をやめるからだ。今日から昼も夜も掘り続けるのじゃ。」光圀の声がかりで、さらに沢山の人夫が集められ、昼夜交替で七日間掘り続けました。

その夜のこと、眠っている光圀の耳に不思議な声が聞こえてきました。「光圀。要石を掘りたい気持はわかるが、物には限度というものがあるぞ。人間、それを忘れると、いつか禍いがふりかかるものだよ…。」光圀はびっくりしてとびおきました。

次の朝、光圀は家来や人夫を集め、「これだけ掘り続けてもビクともしない要石は、間違いなく地中の根に達しているにちがいない。もう穴を掘るのはやめにしよう。」といったそうです。

●「要石」を祀る由来 鹿島神社 (宮城県加美郡加美町)

古歌に 「ゆるげども よもや抜けじの 要石 鹿島の神の あらん限りは」

要石に鹿島の大神が降臨して守護っているから日本の国土はぐらぐらしないと云う意味です。要石は鹿島神社以外の神社には祀られていません。俗に要石を拝むと云う事は家庭的にも社会的にも精神的には、どんな地震が起きるともびくともしない不動の精神を養うと云う信仰の精神は、すなわち人間の 「へそ」であり其の「へそ」が要石とも云えます。現在鹿島神社境内に祀られている要石は昭和四十八年故事来歴により奉納された「約十トン」の要石で往古の要石と共に祀られています。

鹿島神社の境内にある要石は武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)※1 の象徴として国家の鎮護の石剣として祀られている事は有名です。

この要石は国を鎮める意想で日本国をとりまく「リュウ」を鎮める石剣とされています。「リュウ」龍は古代では海水を意味し、日本をとりまく「リュウ」が転化してナマズ(鯰)になりました。 地震は地下にもぐった鯰の寝がえりだとされてこの要石は地震ナマズを永遠におさえていると云う 信仰をうんだのです。(日本民族学全集より) 加美町鎮守鹿島神社社殿の西御山下の老杉の根元に要石というのがあります。

安永書上の風土記にも高さ一尺二寸余、廻り四尺八寸余(住古より要石と申伝候事)とあり、頭の方一尺余り出ているが地下の大鯰の背中に達していると云われて来たもの、これは常陸の鹿島神宮の要石に模したものと伝えられます。

常陸(茨城県)鹿島神宮の要石の伝説によれば昔その地方にしばしば地震があり、それは地下に大鯰がいてあばれるからだと云うので、鹿島の神々達が相談の上大きな石の棒(石剣)で鯰の頭を釘刺してしとめました。それが即ち要石で地震の際にはこの要石は殊の外大いに揺れるが どうしても抜くことが出来ないと云われて来ました。

我が地方においても大地震はくるけれども鹿島神社には要石が祀られているから昔から大きな災害がないと語り伝えられています。

※1 古事記では建御雷之男神(たけみかづちのおのかみ)

●掘っても掘っても根元が見えない「要石」 大村神社

近鉄大阪線「青山町」から南東へ10分、と言うより伊勢への参宮道である初瀬(はせ)街道の阿保(あお)宿の東端、「宮山」に大村神社は鎮座している。主神である大村神は、11代垂仁天皇の皇子・息速別命(いこはやわけのみこと)と伝える。

奈良時代、藤原氏は常陸の鹿島から武甕槌(たけみかづち)神、下総の香取から経津主(ふつぬし)神、河内の枚岡から天児屋根(あめのこやね)命と比売神を勧請して、大和の御蓋(みかさ)山麓に春日大社を創建した。大和の地に東国の神々を遷幸する際、当地に立ち寄ったとされる。この時から大村神社でも鹿島・香取の神を祀るようになったとか。

新たに祀った鹿島・香取には地震を抑える要石がある。鹿島の要石は水戸黄門が七日七夜掘っても掘りきれず、香取の要石もやはり黄門が掘らせたが根元を見ることができなかったと。当地では鹿島・香取の神とともに、彼の地で祀られていた土地を鎮める神も合わせて奉斎したのである。

大村神社の本殿脇には一抱えほどの丸石、要石が祀られている。この要石の起源について地元の地誌『三国地志』(1763年)に見られないことから、安政の大地震(1855年)以降に注目されるようになったのでは、との見方もある。

大村神社の要石の起源はともかくも、ナマズの背中に乗っているような日本列島。現代の科学をもってしても抑えられない地震。要石様のお力にすがりたくなる。

高千穂神社の境内には「鎮石」と呼ばれる石があります。この石に触れ祈ると悩みや世の乱れが鎮められるという言い伝えがあり、人によっては触れた時に「電気が走ったようにビリビリ感じた」そうです。

第11代垂仁天皇の勅命により、我国で初めて伊勢神宮と当高千穂宮が創建された際、用いられた鎮石と伝えられます。尚住古関東鹿島神宮御社殿造堂の祭、高千穂宮より鎮石が贈られ同宮神域に要石として現存します。

●鎮石

本殿東後方に「鎮石(しずめいし)」と呼ばれる石が柵に囲まれています。伊勢神宮を建立したといわれる第11代垂仁(すいにん)天皇の勅命によって、高千穂神社建立の際に用いられたと伝わっている石です。

古事記では、垂仁天皇の時代は紀元前13年から西暦70年ごろとされています。およそ2000年の間、この石はここで何を見てきたのだろうという思いがふと頭をよぎります。

鎮石は、祈ると個人の悩みだけではなく世界の乱れまで鎮められるといわれるパワーストーンで参拝客の注目を集めています。石に触れた時に「ビリビリと電気が走ったように感じた」とか「掌が温かくなった」などと感じる人もいるので、ぜひ祈りをこめて触ってみてください。平穏な日々を祈りながら触れれば悩みも吹き飛ぶのではないでしょうか。また、鎮石の画像をスマホなどの待ち受けにしているだけでも開運につながるともいわれています。

高千穂地方の神社の中心である高千穂神社は、神話の生まれた地にふさわしい荘厳な社殿とパワー宿る杉、そしてパワーストーンがある神社です。パワーを授かり心身を癒してはいかがでしょうか。

●高千穂神社の鎮石

第11代垂仁天皇の勅命により、我国で始めて伊勢神宮と当高千穂宮が創建せられた際、用いられた鎮石と伝えられます。尚往古関東鹿島神宮御社殿御造営の際、高千穂宮より鎮石が贈られ同宮神域に要石として現存しています。またこの石に祈ると人の悩みや世の乱れが鎮められると言われています。

高千穂といえば、日本神話の一場面「天孫降臨」と神秘的かつ荘厳な「高千穂峡」の渓谷美で知られるところ。九州屈指の観光地として年間140万人(2018年の推計)を超える観光客が訪れる。

記紀に語られている天孫降臨神話は、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が天照大神(あまてらすおおみかみ)の命を受けて、地上界を支配すべく、高天原(たかまがはら)から天降(あまくだ)ったというお話し……。

その降臨地が日向(ひむか)の襲(そ)の高千穗峯(たかちほのみね)であったと伝えられている。この「高千穗峯」の比定地については、古くから2つの候補地が挙げられている。一つは、宮崎県と鹿児島県の県境にある霧島山系の高千穂峰で、もう一つが、今回訪ねた現高千穂町である。どちらも有力な候補地とされ、国学者・本居宣長も頭を悩ませたが、いまだにはっきりとした決着はついていない。

高千穂町は、古くは知鋪(ちほ)郷と呼ばれていた。高千穂神社の神名として、平安時代の『続日本後紀』『日本三代実録』に高千穂皇神(たかちほすめがみ)とあり、従五位下に列していた。天慶年間(938~947)には高千穂の領主となり、三田井家を興した大神政次(おおがまさつぐ、高千穂太郎)の時代から「十社(じっしゃ)大明神」とよばれるようになり、高千穂郷八十八社の総社として人々の篤い信仰を集めてきたという。明治6年(1873)に「三田井神社」と改称、同28年(1895)に「高千穂神社」に改められ現在に至っている。

高千穂皇神は日向三代と配偶神の総称で、十社大明神は三毛入野命(みけいりののみこと、神武天皇の兄)および妃神の鵜目姫命(うのめひめにみこと)とその御子神たち10柱の総称とされている。社伝によれば、三毛入野命が神籬を建てて祖神の日向三代とその配偶神を祀ったのが創まりとされ、社殿の創建は垂仁天皇の時代と伝えられているが、詳細については明らかでない。

●

高千穂神社の本殿は、 安永7年(1778)に再建されたもの。この本殿の右横に「鎮石(しずめいし)」とよばれる鏡餅状の丸い石が、瑞垣のなかに納まり鎮座している。形状は茨城県の常陸国一宮・鹿島神宮の「要石(かなめいし)」にそっくりで、案内板には「往古関東鹿島神宮御社殿御造営の際、高千穂宮より鎮石が贈られ同宮神域に要石として現存しています」と記されている。鹿島の要石の起源が高千穂にあったとは、にわかに信じがたい話だが、昔からの伝承説話には、どこかに無視できない史実が残されているとも考えられる。

鹿島の要石といえばナマズの伝承だが、となりの阿蘇国にナマズに関わる興味深い伝承が残されている。江戸時代中期の地誌『肥後国誌』によると、大昔、阿蘇のカルデラは満々と水をたたえた湖沼だった。阿蘇大明神(健磐龍命(たけいわたつのみこと))が湖を干して平野にしようと、阿蘇の外輪山を蹴ったが、山が二重になっていて、水が外に出なかった。そこで火口瀬である立野を蹴破って水を流し、やっと平地をつくることに成功した。この時、湖の主であった大鯰が流れ出し、遠く嘉島村に流れつ着いた。そこでこの村を鯰村という。とある。阿蘇神社の祭神・健磐龍命が、阿蘇を開拓する以前、この谷は先住民の「鯰」に支配されており、これを退治して健磐龍命は阿蘇を支配することができた。というのが、この伝承の意味するところだろう。ちなみに、阿蘇神社の社家の人々は、いまなおナマズを食べないといわれる。

このナマズの伝承は、阿蘇国と高千穂に伝わる「鬼八(きはち)」の伝説につながっているように思う。本殿右側の脇障子に、高千穂神社の祭神・三毛入野命が、荒ぶる神「鬼八」を退治している像がある。「鎮石」がそのすぐ傍らにあることから、てっきりこれは「鬼八」の霊を鎮める石かと思ったが、案内板の記載には「この石に祈ると個人の悩みから世の乱れまでの一切が鎮められるという」とひどく漠然としたもので、鬼八に関わる記載は見られない。鬼八への鎮魂は「個人の悩みから世の乱れまでの一切」のなかに含まれているのだろうか。

●高千穂の鬼八伝説

高千穂の「鬼八」は、足が早く「走健(はしりたける)」ともよばれていた。鬼八には阿佐羅姫という美しい妻がおり、またの名を「鵜目姫(上記で解説した三毛入野命の后神)」といった。ある日、三毛入野命が水鏡に写る美しい姫の姿を見て、鬼八からその妻を奪わんとする。命は姫を解放するように迫るが、鬼八はこれに応じない。命は44人の家来を引き連れて鬼八を退治する。ところが、鬼八は何度殺されても一夜のうちに蘇ってしまう。魔性のものは一か所に埋めては、もとの姿にもどるという。そこで命は、鬼八を首、胴、手足の3つに切り離し、3ヶ所に分けて埋めてしまう。それでも鬼八の怨念は深く、凶作の原因と成る早霜を降らせて農作物に害を与えるなど、さまざまな祟りを起こした。困り果てた人々は、毎年、16歳になる少女を「生贄」として捧げ、これを鎮めたという。伝承では、人身御供はじつに天正年間(1573~92)までつづき、その後、人間の代わりに、猪肉を供えるようになった。のちにこの神事は鎌倉時代から続く「猪々掛(ししかけ)祭り」(毎年旧暦の12月3日に開催)となって、現在に至っている。

鬼八の伝説は、阿蘇国(熊本県)にも伝えられている。阿蘇国においては、鬼八は健磐龍命(ナマズを退治した阿蘇大明神)の従者として登場する。健磐龍命は阿蘇山から弓を射るのを日課にしていた。その矢を拾ってくるのが鬼八の役目だが、連日の矢拾い疲れ果てて、ある日、百本目の矢を足の指にはさんでを投げ返した。命はこの無作法に激怒する。鬼八は逃げるが、結局、捕らえられ首をはねらてしまう。するとその首は天に昇り、早霜を降らせる祟りをなす。人々は霜宮を建立して鬼八の霊を祀ることになった。というもの。

阿蘇と高千穂に、同類の伝説が残されているのは、古代、両地方に色濃い交流があったためだろう。高千穂町は現在宮崎県に属しているが、古くは、肥後国(熊本県)阿蘇郡知保郷に属していたという。実際、肥後国の阿蘇郷にも知保郷があって、こちらは「下高千穂」とよばれ、日向国の智保郷は「上高千穂」とよばれていたという記載が、平安時代に成立した「倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)」に残されている。

両地方に残る鬼八伝説は、この地方にやってきた天孫族が、先住民であった鬼八一族を討ち滅ぼし、 そこの支配者に成り代わる抗争劇の悲哀を、今に伝える物語だと思われる。

●

高千穂峡の渓谷美は、阿蘇山から噴出した火砕流が、五ヶ瀬川沿いに流れ出し、冷却されて柱状節裡が生じ、長い年月の侵食を受けできあがったものである。渓谷には、約1kmの遊歩道が整備されており、「槍飛橋」の東に、鬼八が投げたと伝えられる「鬼八の力石」がある。石の高さは約3m、重さ200トンともいわれることから、鬼八に古来の「だいだらぼっち(巨人)」 伝承が受け継がれていることがわかる。

また、高千穂町大字上野字鬼切畑には鬼八を切った場所とされる「鬼切石」があり、大字向山椎屋谷の竹之迫には「鬼八の膝付き石」、ホテル神州前に「首塚」、神仙旅館西50mの田の畦に「胴塚」、高千穂高校裏淡路城中腹に「手足塚」がある。

鹿島神宮の御祭神「武甕槌大神」は、神代の昔、天照大御神の命を受けて香取神宮の御祭神である経津主大神と共に出雲の国に天降り、大国主命と話し合って国譲りの交渉を成就し、日本の建国に挺身されました。

鹿島神宮御創建の歴史は初代神武天皇の御代にさかのぼります。神武天皇はその御東征の半ばにおいて思わぬ窮地に陥られましたが、武甕槌大神の「韴霊剣」の神威により救われました。この神恩に感謝された天皇は御即位の年、皇紀元年に大神をこの地に勅祭されたと伝えられています。その後、古くは東国遠征の拠点として重要な祭祀が行われ、やがて奈良、平安の頃には国の守護神として篤く信仰されるようになり、また奉幣使が頻繁に派遣されました。さらに、20年に一度社殿を建て替える造営遷宮も行われました。そして中世~近世になると、源頼朝、徳川家康など武将の尊崇を集め、武神として仰がれるようになります。

現在の社殿は徳川二代将軍の秀忠により、また奥宮は徳川家康、楼門は水戸初代藩主徳川頼房により奉納されたもので、いずれも重要文化財に指定されています。

鹿島神宮の例祭は毎年9月1日に行われますが、うち6年に一度は天皇陛下の御使である勅使が派遣される勅祭となり、さらにそのうち2回に1回、すなわち12年に一度の午年には、水上の一大祭典である御船祭も斎行されます。

●鹿島神宮の要石の謎

常陸国一ノ宮は鹿島神宮、下総国一ノ宮は香取神宮である。それぞれ国府は石岡市と市川市である。この両神宮における共通点を見てみると非常に興味深い一致点があることに驚かされます。

両神宮(神社)ともに創建は古くて記録ははっきりしませんが、鹿島神宮は神武天皇元年の紀元前660年の創建とされ、香取神宮も神武天皇18年(紀元前643年)と伝えられています。これは神社の総元締めである伊勢神宮が垂仁天皇26年(紀元前4年)(内宮)とされており、これより600年以上前です。当時の日本は卑弥呼が3世紀始めであり、大和朝廷の成立が4世紀頃と思われているので、はっきりした記録がないのも当然とも言えるでしょう。また平安時代の延喜式によると伊勢神宮・鹿島神宮・香取神宮の3社だけが神宮の称号で呼ばれており、これは江戸時代まで続いています。それだけ特別の神社なのです。

●要石に秘められた謎

この両神宮は武道の神様を祀っていることで知られています。鹿島神宮が武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)であり、香取神宮は経津主大神(ふつぬしのおおかみ)です。これらの神は日本書紀・古事記にでてくる出雲の国譲りの神話にて日本での支配を古代出雲から大和朝廷(天皇)へ譲るために大変重要な神であるのです。この二神に反対した建御名方神(たけみなかたのかみ)(大国主命の第二王子)は諏訪まで追われて逃げ込みそこで忠誠を誓ったので諏訪神社の神として祀られたのです。これは神話の世界であるがそれぞれの神社の置かれた位置を考えるのに非常に興味深いと考えます。それぞれの神社の関係をレイライン(光の道)ととらえて研究しているサイトもあるので興味のある方は調べてみると良いと思います。

ここでは、この二つ神社に共通した「要石」について、お話したいと思います。この要石は地表に出ている部分はほんの少し(高さ15cm位、直径40cm位)で、地下の部分が非常に大きくけして抜くことができないと言われています。鹿島側は上部中央部が凹形で香取側は凸形をしています。昔水戸黄門(徳川光圀)が七日七夜掘り続けても底が見える様子がなく、さすがの光圀公もあきらめて作業を中止したといわれており、鹿島神宮の要石と香取神宮の要石は下でつながっているとも言われています。大昔、神様が天からこの地にお降りになった時、最初にお座りになった石であると伝えられています。しかし、この石は地震を抑える石であるとしての信仰が続いてきました。

昔から、この地方は地震が多く、これは地中に大なまずがいて暴れるからだと信じられており、鹿島・香取の両神様がこの要石でなまずの頭を釘のように打ち付けて動けなくしているといわれているのです。このため、この地方では地震は起きるが大きな被害はないといわれています。この石が有名になったのは江戸時代の安政の大地震(1885年10月)のとき、江戸の下町を中心に町民の4300人の死者を出し1万戸以上の家屋が倒壊したと伝えられていますが、江戸の町中が大騒ぎとなりました。この時に地震から家を守るお札が流布しました。このお札に鹿島神宮のなまずの絵がモチーフに使われたのです。地震が10月(神無月)であり、鹿島の神様は出雲に出掛けていて留守であったとの話も説得させるものがあったようです。

「揺ぐともよもや抜けじの要石、鹿島の神のあらん限りは」

●地震は地中の蟲(むし)の仕業?

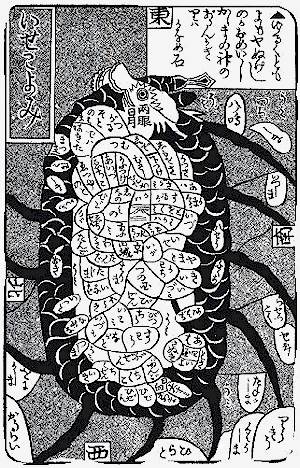

しかし、なまずは大昔からこの地方にいたという記録はないのです。関東地方になまずが知られたのは江戸時代になってからだとも言われています。また、地震神として鹿島神宮が記録に現れるのは12世紀半ば以降との文献もあるようです(「地震神としての鹿島信仰」「歴史地震」8号1992年)。鎌倉時代の伊勢暦には地震蟲(むし)の想像図が載っています。頭が東で尾が西を向いており、10本足です。目には日と月を備え、5畿7道を背の上に乗せ、鹿島大明神が要石で頭部を抑えるさまであり、地震神としての鹿島神宮の起源は12世紀頃と考えてよいでしょう。地震を起こすものが鯰(なまず)となったのは、江戸時代以降であると考えられます。しかしこの要石の信仰はもっとずっと昔からあったと考えても良いのではないでしょうか。ではこの要石が地震抑止信仰となる前はどのような役割を担っていたのでしょうか。右のような地中に住む怪物蟲の仕業であるとの解釈もされていたようです。その蟲がいつのまにか地震を予知できるなまずに置き換えて考えられるようになっていったものと考えられます。

●鹿島神宮・要石

香取神宮、息栖神社(いきすじんじゃ)とともに東国三社に数えられるのが鹿島神宮(茨城県鹿嶋市)。香取神宮同様に境内には要石と呼ばれる霊石があり、この石が地震を鎮める石として信仰されています。古来「御座石」(みまいし)や「山の宮」とも呼ばれた霊石で、江戸時代の錦絵『鹿島要石真図』にも描かれています。

地震は鯰(ナマズ)が引き起こされるという考えがあり、その大鯰を押さえつけるための石がこの要石。要石は大鯰の頭と尾を抑える杭という信仰で、地上には直径30cm・高さ7cmほどしか出ていませんが、地中には巨石が埋まっているのだとか。『水戸黄門仁徳録』には、水戸藩主・徳川光圀が要石の周囲を7日7晩掘り起こしても、穴は翌朝には元に戻ってしまい根元には届かなかったと記されています。神無月(かみなづき=旧暦10月)に起こった地震は、祭神の武甕槌大神(たけみかつちのおおかみ)が出雲に行って不在のために発生した(武甕槌大神が要石を押さえているという信仰から)とも。

『鹿島要石真図』は、安政2年10月2日(1855年11月11日)に発生した安政江戸地震後に描かれた地震鯰絵。鹿島神が地震を起こす大鯰を剣で押さえつけています。よく見ると、鹿島神の周囲には材木、金槌(かなづち)や鉋(かんな)などの大工道具、小判が散らばる様子も描かれ、復興バブルの風刺画、あるいは災い転じて福となすという教えにもなっているのです。

出雲の国譲り神話の中で、出雲に赴いたとされるのも武甕槌命(鹿島神)と、経津主命(香取神)。その武神たる神の武威に、出雲を支配する大国主命が従うことになったとされ、大和朝廷の東北平定に際して、鎮座したのが鹿島神宮、香取神宮。

鎮護国家の神として大和朝廷の東国経営の一翼を担うにあたり、懸案だったのが地震鎮護。そのため、神の武威を示すためにもこの要石が重要な役割を担ったと推測できます。鹿島神宮の要石は凹型ですが、香取神宮は凸型。ペアになっていることからも、両神が大鯰を抑えるという古代の地震鎮護の図式がよくわかります。

●香取神宮・要石

千葉県香取市香取にある全国にある香取神社の総本社で、古代には大和朝廷の東国経営の一翼を担った香取神宮。香取神宮境内西方に配された霊石、要石(かなめいし)は、下総国に数多い地震を鎮めるために置かれた凸型の石。鹿島神宮には凹型の要石があり、対になっています。

古来、地震は地中に棲む大鯰(おおなまず)が起こすものと考えられ、地中に深く石棒を差し込み、大鯰の頭から尾を刺し通したのがこの要石。見た目は小さいのですが、貞享元年(1684年)、徳川光圀が香取神宮を参拝した際、要石の周囲を掘らせましたが根元には届かなかったと伝えられ、かなり奥深くまで石が延びていると推測できます。

平城京(奈良の都)の守護と国民の繁栄を祈願するために創建され、中臣氏・藤原氏の氏神を祀る、春日大社。第一殿の祭神・武甕槌命(たけみかづち=藤原氏守護神、常陸国鹿島の神・鹿島神宮の祭神)、春日大社第二殿に祀られる経津主命(ふつぬしのかみ=藤原氏守護神、常陸国鹿島の神・香取神宮の祭神)という関係があり、香取神宮本殿に祀られているのは、経津主命。

武甕槌命(鹿島神)と、経津主命(香取神)が、地中に深く石棒を差し込み、大鯰の頭尾を刺し通して地震を起こす大鯰を制したと伝えられています。

出雲の国譲り神話の中で、出雲に赴いたとされるのも武甕槌命(鹿島神)と、経津主命(香取神)。その武神たる神の武威に、出雲を支配する大国主命が従うことになったとされ、大和朝廷の東北平定に際して、鎮座したのが鹿島神宮、香取神宮。鎮護国家の神として大和朝廷の東国経営の一翼を担うにあたり、懸案だったのが地震鎮護。そのため、神の武威を示すためにもこの要石が重要な役割を担ったと推測できます。

●息栖神社・忍潮井

息栖(いきす)神社は、鹿島神宮(鹿嶋市)、香取神宮(千葉県香取市)とともに『東国三社(とうごくさんじゃ)』と呼ばれ、古くから信仰を集めてきました。岐神(くなどのかみ)を主神とし、相殿に天鳥船神(あめのとりふねのかみ)、住吉三神を祀っています。天鳥船神は交通守護のご霊格の高い神様で、鹿島大神の御先導をつとめられた神様です。大鳥居が常陸利根川沿いに建てられ、江戸時代は利根川の河川改修で水運が発達したため遊覧船も行き来し、庶民の間で東国三社を参詣するのが流行となりました。水郷の風景を楽しむ人や文人墨客など多くの参拝者で賑わっていました。現在も、息栖神社を含めた東国三社は、関東屈指のパワースポットとしてテレビや雑誌など各種メディアで取り上げられ、東国三社巡りバスツアーなどが頻繁に行われています。

息栖神社で隠れたスポットなのが、常陸利根川沿いの大鳥居(一の鳥居)の両脇に設けられた二つの四角い井戸「忍潮井(おしおい)」です。それぞれの井戸の中に小さな鳥居が建てられ、水底を覗くと二つの瓶(かめ)がうっすらと見えます。この二つの瓶は「男瓶(おがめ)」と「女瓶(めがめ)」と呼ばれ、1000年以上もの間、清水を湧き出し続けてきたとされています。この忍潮井は、伊勢(三重)の明星井(あけぼのい)、山城(京都)の直井と並び、日本三霊泉の一つに数えられています。しかもこの清水には、女瓶の水を男性が、男瓶の水を女性が飲むと二人は結ばれるという言い伝えがあり、縁結びのご利益もあるとされています。現在忍潮井の水を直接飲むことはできませんが、境内の手水舎の奥にある湧き水は、忍潮井と同じ清水で、お水取りをすることができます。

日本人にとって地震はとても身近な自然現象だ。昔からなぜ地震が起こるのか?と多くの人が疑問に思ってきたことだろう。地震は地下深くの岩石が断層を境として揺れ動くのが現在の科学的見解である。しかし、地球の内部で何が起きているのかを突き止めることは容易ではない。江戸時代には「大ナマズが暴れるから地震が起こる」と信じられていた。なぜ、ナマズ?と思われる方もいるだろう。第一、大地を揺らすほどの体を持ったナマズがいるとは想像しがたい。まずナマズと地震がどう結びついたのかについて、触れておきたい。

●ナマズが暴れると地震が起こる?

江戸時代は人口が急激に増えた時期で、地震が起こると被害も大きくなった。そのため、地震に対する関心も高かったと考えられ、地震に関する記録が多数残っている。『安政見聞誌』などによれば、地震に先行してナマズが暴れたことが記述されている。ナマズが地震を誘発するのか、あるいは地震前に何かを察知しているのか。その科学的な根拠は現代でもよくわかっていない。ただ、その様子を見た江戸時代の人々は、釣りをしている時などに「ナマズが暴れているから地震が起こったんだ」と解釈したのかもしれない。

●鹿島信仰における大ナマズ

ナマズと地震を関連づけるのは、信仰上の経緯もある。茨城県の鹿島神宮に伝わる神話によれば、雷神タケミカヅチと海神フツヌシが「要石(かなめいし)」を大地にうちたてることにより、大ナマズを鎮めたとされる。これは、大ナマズ(動くもの)と要石(不動のもの)を統合することで、秩序をもたらしたことを意味する。これを実世界に置き換えてみれば、混沌とする世の中が統一されたという見方もできる。

実際に鹿島神宮に行くと、「要石」の実物が見られるという。きっと大きい石に違いないと想像する方も多いだろうが、実際には地上にちょこんと顔を出す石にすぎない。しかし、地下深くまでその石は続いていると言われており、その底を見た者はいないという。

●江戸時代にナマズ絵が大流行

鹿島信仰における大ナマズの話が広まったのは江戸時代。1855年の安政の大地震では、大都市・江戸を中心に甚大な被害が広がった。その際に、ナマズ絵という風刺画が大流行。大きな被害が広がったのにも関わらず実態が捉えられない地震を、ナマズに例えて想像力豊かに描いている。中には、吉原の遊女たちがナマズを懲らしめている絵や、ナマズが地震の復興作業で潤った大工・左官たちに小判を与える絵などユーモラスなものばかりだ。

地震は人々の生活に打撃を与え苦しめる一方で、建築物の建て替えや都市の復興などによって経済的な潤いをもたらした。地震が起きて間もない時期に、地震の肯定的な側面まで描いてしまうナマズ絵の風刺力には驚かされる。これができたのも、ナマズ絵は無許可の出版物で規制が及ばないところで出回っていたという背景があるからだ。私たちはナマズ絵から、人々が地震に対してどう向き合っていたのかをストレートに読み取ることができる。

●現代人にとっての地震

さて、現代は地震が起きた際に、携帯電話で緊急地震速報が鳴るご時世。地震発生のメカニズムに関する研究が進み、誰もが地震の発生を事前に知ることができるようになった。しかし、2011年の東日本大震災地震では、地震のみならず津波や原発の倒壊なども発生し、自然の脅威が人々の予想を超えてきたというのも事実である。科学で解明できる世界ばかりではない現代において、見えないものに対する想像力を掻き立てる瞬間は少なからず存在する。そのような時に人々は脅威を感じ、精神的な支柱を求め、無限に広がっていくイメージの中に祈りや絵画の題材を見出すのかもしれない。

「ナマズ」と聞くと、大方の人が「地震を感じますか。地震予知に役立ちますか。」と地震との関連を尋ねてくる。生物学的知見に乏しい門外漢ならともかくも、こともあろうに生物研究者までがそうであるからいささか困ったことである。これは、「ナマズが騒ぐと地震が起る」との古い言い伝えがあることから、異変に先立つ前兆現象としての生物の異常行動が異変予知に役立つのではないかとの、想像するだに恐ろしい天変地異に対する不安に加速された、社会的な強い期待の素朴なる反映に他ならない。その意味でこの問題の解明は自然科学に課せられた重要なことがらの一つではある。しかしながら生物学的側面からは異変に先立つ物理的、化学的過程としての前兆現象の諸要素を生物が如何様に感知するかという点に問題が収歛するであろう。換言すれば、地震なら地震の地質学的過程の解明によって浮上する様々な環境要素の変動に対して生物がどう反応するかということであり、地震そのものの研究の進展を待たなければ、我々の側からは明確な回答を提示することはできないわけである。つまり、地震予知は地震学者の問題であり、我々生物研究者はそれに対して若干の助力となるだけである。それ故に私は、かかる質問に対して、「さあどうでしょう。ナマズが地震を起すわけではありませんから。」と、特に生物研究者に対してはこう答えることにしている。そして彼らは憮然となる。

そこで、少なくとも、水界の生物をその直接の対象とする水産研究者にだけは、このような皮肉を言わずに済むように、ナマズのいささか特殊な能力についてその誤解を解いておきたい。

地震の間際になると振動刺激に対してナマズが興奮状態を示すという実験的観察はHataiら(1932、1934)が行なったが、それ以前にParkar&VAN Heusen(1917)により、同科に属するヨーロッパ・ナマズが高い電気感受性を持つことが発見されていたところから、地震時の地電流変化がこの興奮状態をひき起す重要な要因であるという示唆を行なった。彼らによると、電気的に大地とつながった水槽では、地震の間際に震動刺激に対してナマズが敏感になるが、そうでない水槽ではこのようなことは起らないということである。この研究の意義は、刺激-感覚-行動という生物学的に立証され得る一般的法則に基づき、それまで神秘的に考えがらであった生物の予知的行動に科学的根拠を与え、また、我々人間が持たない感覚に媒介された環境世界が、これら生物種に対して展開していることを示した点にあると言えよう。

しかしながら一歩退いて、この問題を生物学的視点から捉えかえしてみると、いささか異なった側面から解かねばならないことに気付くはずである。つまり、ナマズとその電気的環境とのより基本的な関係の解明である。

そもそも、電気に対する高い感受性がナマズにあるとすれば、それは何も地震などのような何時起こるともわからない現象を感知することにあるはずはなかろうというものである。一般に動物の感覚系の意義を考えてみるならば、それは進化過程において与えられた環境の内で、その動物種が自ら保身に必要な情報を感覚系を通して得、これに対して適切な行動をとるところにある。この保身のための行動は、さまざまであるが、基本的には餌をとること、そして、外敵から逃れることがまずあげられる。動物の行動が直接に、間接に餌に結びつき、逃避行動との複雑な絡み合いの中で、摂・索餌行動として発現していることは、行動学の指摘するところである。

ナマズの習性に着目すると、これは水の停滞しがちな河川や湖沼に生息し、日中は水草の繁った泥底などに潜み、夜間や増水などで水が濁ったときに行動して小魚などの小動物を捕食している。同じ生息域に棲む他の魚種と違って、特に夜行性でありかつ肉食性であることは、この習性を可能とする感覚機能の存在を示唆していることになる。従って、ナマズが同じ生活圏に棲む魚種の中で、例外的に電気に敏感であるならばその感覚機能こそ、夜間の捕食活動のために特別に発達したものと考えてしかるべきであるし、また、一方捕食対象である小魚などの水生生物から、何らかの電気発生のあろうことも当然に推察されてくる。

結論から述べてしまうならば、この論理的予想はズバリ“アタリ”であった。ナマズは、魚などの水生生物が生理的に不可避に発生する電気を感知して、これを正確無比に捕えるのである。つまり、わかりやすく言えば、ナマズは視覚の効かない状況下にあって視覚に代わる感覚系を持ち、それが電気感覚であるということである。

ここで、この感覚の感度がどれほどのものなのか、という疑問が呈されよう。この疑問はナマズの電気に対する敏感さが果して感覚系と呼び得るかという問題にもかかわってくる。

習性を利用してナマズを自ら塩ビ管に潜入させ、その管内にあらかじめ装着しておいた電極により、呼吸運動に同期する水中電位変動を観察しながら、水槽壁にとり付けた刺激電極を通じて数段階の周波数の矩形波を魚の体軸方向に与える。すると、有効な刺激電圧に対して反射的に呼吸運動が停止したり、あるいは緩徐となるが、この応答は餌を与えることで容易に強化される。そこで、電気刺激を与え、応答が得られたときに餌を与えるという刺激を繰返しつつ刺激電庄を下げて行くと、やがて反応が認められない電圧に行きつく。こうして反応率が50%となる電圧を閾値とすると、4尾の平均がDCでは0.17μⅤ/cm、1Hz-0.05、3Hz-0.05、10Hz-0.04、30Hz-0.17、100Hz-4.2μⅤ/cmとなった。ナマズは乾電池の数千万分の一の電位差を感知し、特に1~10Hzの低周波電位変化によく応ずるのである。体表の全面に分布する小孔器と呼ばれる感覚器に対して電気生理学的に調べてみたところ、その感覚細胞にかかわる神経放電は、低周波刺激ならば弱い電圧でも同期するが、周波数が高くなるにつれて強い電圧が必要となり、個体レベルでの周波数応答特性とピタリ符合する特性が得られた。従って、ナマズの電気に対する敏感さというものは感覚系の存在によることが明らかとなったわけである。比較のために、ナマズと同じ淡水域に生息するウナギやコイについて、同じような方法で調べたが、こちらは体側筋の痙攣が起る高い電圧まで何らの反応も見せなかった。

ならば、捕食対象の魚の電気発生如何が問われよう。魚類の周囲の水中に電極を置くと、その呼吸運動に同期した電位変動(以下“呼吸波”と呼ぶ)を捉えることができる(図1)。そして、この呼吸波の発生や発生源は、鰓において主に行なわれる浸透圧調整機構とかかわっていることが判明した。

軽く麻酔したコイの周囲水中を、水流によって電極電位が乱れないように工夫した電極で探査し、電場形状を調べてみると、口および外鰓孔へ向けて電極を近づけるに従って、無限遠に対する0電位から指数関数的な電位上昇が観察され、それぞれの近傍で1~3mVの正電位に達した。一方、他の体表では逆に電位が下降し、近傍では1~3mVの負電位となった。このような測定をもとに電場形状を描くと図2が得られる。明らかに電流は口および外鰓孔から流出し、他の体表部分へと流入している。

ついで、呼吸波を調べてみると、図3にL(0)で示した線を境界に、頭部側の領域(S)では変動の位相が鰓付近のそれに一致し、尾部側の領域(R)では逆転している。L(0)上では電位変動は殆どない。外鰓孔が開くときの電位変動は頭部領域では上昇、尾部領域では下降であるから、口および外鰓孔の開閉により、電流が制限される結果、呼吸運動に同期した電位変動、すなわち、呼吸波が生じているというわけである。

この電場や呼吸波をもたらすそもそもの電流の源は、少し手の込んだ実験によって、魚類が生理的に体液の塩類濃度を一定に保つ機構(能動的なイオン輸送)とその結果として生ずる体内外の塩類濃度差による物理化学的な「液間電位差」との微妙なる組合わせであることが示された。

以上のことから、ナマズは電気感覚を具有し、その食対象たる魚類から生理的に電気の発生があることがわかり、ここに役者がそろったようである。ならば、ナマズは電気的情報をたよりに捕食活動をするのであろうか。

ナマズは照明下では殆ど行動を示さない。そこで、眼球摘出した個体を1尾ずつガラス水槽で飼育しながら、捕食行動に着目して観察、実験を行なった。ただし、水槽中に放した1尾の小魚を捕食するに要する時間が、眼球摘出の前後で有意に違わず、従って、視覚の有無が捕食行動にあまり影響を与えないことを、あらかじめ確かめておいた。

ナマズは一日の大半、水槽の隅で、じっとして動かないが、水面の振動や餌の臭いに敏感に反応して“身構える”。このような状態では、1)生きた小魚が体表から約5cm以内の距離に進入すると、これを正確に一瞬のうちに捕食する、2)帯電体を水槽外で動かすと、それを追う。3)局所電流を生ずる金属棒に対して攻撃するが、ガラス棒に対しては、それが体表に触れるまで何の反応も示さない。4)小魚周囲の電場、すなわち呼吸波を電極を通じて水槽中に再声すると、電極にかみつく、5)この電場を強くすると、逃避行動を示す。6)大きなコイを水槽に入れると、それに近付かないなどの行動を示す。また、コイ肉片を5~6㎝の間隔で2個つるし、その一方に電極を装着して小魚の呼吸波を再声したところ、ナマズが電極付きの肉片を捕食する回数は、全試行回数に対して、6尾平均76.7%であった。この結果から、ナマズの捕食行動に際して、餌魚周囲に存在する電場が有効な手掛りを与えていることが確認できるだろう。しかも、大型魚周囲におけるような強い電場に対しては、ナマズは逆に逃避行動を示すのである。

一日をノタリ・ノタリと過し、地震となるとあわてふためく、怠け魚の代表のように思われているナマズであるが、実はこのような特殊な能力を持っていたのである。ナマズに対する認識を一新されたであろうか。地震-ナマズというのは、生物研究者としてはいささか的外れの容認され得ない発想である。

古くから日本では「ナマズが地震を起こす」と信じられてきた。実際に、ナマズと地震の関連性は科学的な研究が積まれてきたという。日本地震予知学会会長で、東海大学海洋研究所客員教授の長尾年恭氏はこう話す。

「1976~1992年の16年間、東京都水産試験場はナマズの行動を調査し、東京都で震度3以上の地震を観測した10日以内にナマズが異常行動を起こした割合は31%だったと報告しました。ただし、異常行動の判定基準を変更すれば結果が変わるとの指摘がありました。その他の研究結果を見ても、関連性を証拠づける満足な結果は得られているとは言い難い」

●吉村昭がレポートしていた、3.11でも観測された「イワシの大漁」

東日本大震災と、その115年前の明治三陸地震では、ともに魚の大量発生が観測された。

明治と昭和の三陸地震をルポルタージュした作家の吉村昭は、震災の1か月前の青森県の漁港で〈海面は鰯の体色で変化して一面に泡立ち、波打ち際も魚鱗のひらめきでふちどられた〉と記した(『三陸海岸大津波』)。

東日本大震災直前の2011年2月にも、マイワシの月間漁獲量の異常が東北6漁港で観測された。

「3.11と漁獲量との関連性は、2005年からのマイワシの漁獲量を見ると、計12か月にわたり異常が報告された。そのうち、漁獲異常が観測されてもM7~8級の地震が発生しなかったケースもあった。この結果から、マイワシの大漁が大地震の前兆だと判断するのは早合点だといえます」(長尾氏)

●イルカ、クジラの集団座礁

2011年3月4日、茨城県鹿嶋市の海岸で、イルカの一種であるカズハゴンドウ54頭の集団座礁が観測された。東日本大震災の1週間前だったため、SNSで「前兆現象だったのでは」と騒ぎになった。

「日本鯨類研究所が公開しているイルカ、クジラなどの海棲哺乳類の座礁情報によると、2005~2010年まで年間200件以上打ち上げが観測されており、カズハゴンドウも含めて、直後に地震が発生しなかった事例のほうがはるかに多い。イルカやクジラの集団座礁と地震は一般には関係ないと考えるべきでしょう」(長尾氏)

人類は昔から予知できない未来の出来事をどうにかして知ろうとしてきた。地震予知もその一つだが、動物の持つ人類にはない能力が地震の予兆を感知するという伝承も広く流布している。そうした研究も多く、それら研究から動物の地震予知能力について改めて検証する論文が出た。

●地震とナマズの関係とは

地震の多い日本では、地震に関する研究に多額の予算を投入してきた。その額はざっと年間数百億円ともいわれているが、地震の予知にはあまり多くの研究予算が割かれていないようだ。

この地震予知に関しては、1990年代の終わり頃から科学雑誌上で研究者らにより盛んに議論がなされてきた(※1)。地震については、それが起きるメカニズムなどの研究は多く歴史も長い。だが、こと地震予知では、過度な期待を市民国民に抱かせるべきではないと主張する研究者も少なくない。

日本の地震予知研究と政治行政の関係については別の問題もあるが、この記事では動物が地震を予知するという伝承について考える。すでにこの伝承に対しては科学的に懐疑的な意見もあるが、地震の前兆に関する錯覚や思い込みの代表的な例とする研究者も多い。

日本では巨大なナマズが地中深くにいて、そのナマズが暴れると地震が起きると長く信仰されてきた。こうした伝承は、地震の前にナマズが暴れたり不自然な挙動をしたという考え方によるものだ。そのため、江戸時代には地震を起こすナマズ退治の様子を描いた鯰絵というものが広まったりした(※2)。

1855年に起きた安政江戸地震の際に民間に広まった鯰絵。「地震よけの歌」とある。Via:早稲田大学博物館所蔵

地震の予知に関し、ナマズが本当に異常な行動をするかどうかの研究がある。戦前に東北帝国大学教授として多くの研究成果を挙げた生物学の大家、畑井新喜司は、自身が青森県に1924(大正13)年に創設した東北帝国大学理学部付属浅虫臨海実験所において、ナマズ(Parasilurus asotus)を使った実験を1932(昭和7)年に行った(※3)。その結果、ナマズは地震発生の6〜8時間前に普段とは違う敏感な行動を見せることがわかったという。

戦前に限らず同様の報告や研究結果は意外にも多い。例えば、1995年1月17日に起きた阪神淡路大震災の前日、大阪大学の実験用マウスが異常行動を示していたという報告(※4)があったり、2009年4月6日にイタリアで起きたラクイラ地震の数日前からヒキガエル(Bufo bufo)が異常行動を示したという研究(※5)があったりする。

●地震体験と心理状態

これらの行動については、生物が微弱な地震波動や電磁波を感知するのではないかという仮説はあるが、はっきり理由はわかっていない。一方、我々の間に流布しているこの種の伝承についていえば、地震という異常事態の体験が生物の行動と結びつき、より強調した記憶になるという認知バイアス的な心理状態(錯誤相関)による影響が考えられている。

つまり、生物は時として我々が知らない行動をとることがあり、たまたま地震の前にそうした行動があったことを地震と関連づけて強く記憶してしまうというわけだ。確率的にはありふれたものと強く印象づけられた体験との間の因果関係に、ついついヒューリスティックなヒモ付けをしてしまう。

大きな地震の前に、中小群発地震が増えたり地下水の水位に変化が起きたり電磁波に異常な事象が観察されるのは確かだ。これを宏観(こうかん)異常現象(Electromagnetic anomalies、Microscopic and macroscopic physics of earthquakes)というが、地球内部物理学などの実証的な観察研究と前述した心理的因果関係による錯誤相関が混在し、地震の予兆を探る上での障害になることもある。

最近、米国の地震学会誌に過去に発表された生物の異常行動と地震予知に関する160の研究論文を比較し、生物が地震予知できるかどうかを分析したシステマティックレビューが出された。ドイツにあるヘルムホルツ協会GFZドイツ地質科学研究センターの研究者によるもので(※6)、生物が地震を予感するという宏観異常現象の研究報告には多くの不備や欠点があり、仮にこうした研究をするなら基準を設けるべきとしている。

このシステマティックレビューでは2014年までに発表された160論文に729件の事例が報告されているが、これらと国際地震センターの地震カタログ(※7)の地震データを比較したところ、時系列を含めた生物行動の観察方法、異常行動の基準や定量性などデータの評価、天候や気温といった地震以外の環境要因、比較対象の有無、データの処理や解釈の方法などの点で科学的な検証に耐えうるものが少ないことがわかったという。

例えば前述した畑井新喜司の実験については、実験期間の7ヶ月間に178件の地震が起き、そのうち149件(約80%)でナマズの異常行動が観測されたという内容だが、観察スパンは1日に2回だけであり観測期間の85%に地震が発生した可能性があるため、単なる偶然と区別できないとする。また、閉ざされた水槽内での観察であり、空間時間的な異常行動について比較できる情報が示されていないのも問題と指摘する。

特に重要な問題点は、ほとんどの研究で事後的に異常行動の観察が報告されていることと、それら生物の個体や集団の健康状態について記録がないことだ。このシステマティックレビューを出した研究者は、生物が地震予知できることを否定しているわけではない。だが、少なくとも2つ以上の事例で同じ観察があったかどうかという再現性や異常行動の基準(閾値)、時系列で地震前からの観察かどうかなどの評価項目をそろえてから研究報告すべきとしている。

地震研究の研究者でさえ地震予知に関しては懐疑的だ。現実的には、起きた後の被害をどれだけ軽減できるかという方向で議論すべきだろう。困ったときの神頼みならぬナマズ頼りでは、せっかくの人類の叡智が宝の持ち腐れだ。

江戸は災害の多い町でした。富士山の噴火(1707年)、寛保の大水害(1742年)、安政の大地震(1855年)、江戸大風(1856年)などはその代表的なものでしょう。特に地震は、火事に次いで人々が恐れたものでした。

●安政(あんせい)の大地震

1855年(安政2年)10月2日午後10時ごろ。震源地は現在の亀有と亀戸の線上あたりといわれています。

マグニチュード6.9の直下型の大地震で、余震は29日まで続きました。最も被害が大きかったのは、地盤の弱い上野、浅草、本所、深川あたり。

地震発生とともに30か所以上から出火しましたが、さいわい風が弱かったため、火事はそれほど大きくはなりませんでした。死者1万人以上、倒壊家屋1万4000戸以上、消失家屋多数をだした大地震でした。

●瓦版(かわらばん)

江戸時代に登場した新聞です。江戸や全国のニュースをすばやく人々に知らせました。火事や地震など、災害のニュースは、瓦版でよく取り上げられた話題です。

最初に瓦版が発行されたのは1615年、大阪落城のときですが、その後、八百屋お七の火事、赤穂浪士の討ち入り、大火や水害、黒船来航など、さまざまな事件や災害、うわさ話などがのった瓦版は大いに売れました。安政の大地震のときも、約600種類もの瓦版が発行されたということです。

「瓦版」という名は、瓦をつくる粘土に字や絵を彫り、それを焼いて版にしたからついたといわれていますが、実際には木に彫ったものが多く残っています。当時は内容をおもしろおかしく読み上げながら売ったので、「読売」ともよばれていました。

●なまず絵の流行

地震は地底にいる大きななまずが起こすものだから、そのなまずを鹿島神社(茨城県)の要石(かなめいし)で押さえつけようという信仰は古くからありました。また、なまずは日本民謡のなかでは「物いう魚」で、災害が起こる前に人間に警告を発するといわれていました。安政の大地震の前にもなまずが騒いだという記録があります。

このように、なまずは地震と関係の深いものと考えられていましたので、安政の大地震の後、「なまず絵」は地震よけのお守りになりました。また「こんなひどい災害が起こるのは政治が悪いからだ、世の中すべてを新しく変えよう」という世直しの考えが生まれ、「地震をきっかけになまずが世直しをしてくれる」という願いを込めて「なまず絵」が売り出され、大流行しました。

18日朝、大阪市北区などを襲った最大震度6弱の地震は、都市機能のもろさをあらわにした。通勤・通学客が駅で長時間足止めされ、高速道は通行止めになり一般道も混雑。水道や通信などインフラにも被害が及び、経済活動も混乱した。甚大な被害が想定される南海トラフ巨大地震は30年以内の発生確率が70~80%と推定され、対策が急がれる。

地震をナマズと結びつけた話はいつごろ生まれたのか。その最古の文書は豊臣秀吉(とよとみひでよし)の手紙という。以前の小欄も触れたが、1596年の大地震で倒壊した伏見城の築城の際「なまづ大事」と地震対策を指示したのだ。天下人の指示も大地震には無力で、秀吉は命からがら幼い秀頼(ひでより)を抱いて裸で逃げた。この伏見地震で大坂でも町家の大方が崩れ、死者は数知れないとの記録がある。現在の大阪府茨木市の総持寺(そうじじ)の観音堂、箕面市の瀧安寺(りゅうあんじ)も倒壊した。この地震は大阪平野の北縁を通る有馬-高槻断層帯が動いたものだった寒川旭(さんがわ・あきら)著「地震の日本史」)。そしてきのう、高層ビルの林立する現代大阪の通勤時間帯を直撃した最大震度6弱の地震もこの断層帯との関係が疑われている。

政府の調査委の推計では、有馬-高槻断層帯で大地震が今後30年間に起きる確率は0・1%未満とされていた。また大阪では震度6の地震は1923年の観測開始以来初めてとなる。だが地下のナマズはそんな人の計数に遠慮しない。人間の側も建物の耐震化は進めたが、きのうは学校のブロック塀の倒壊で女児の命が奪われ、やはり塀の倒壊や家具の転倒でお年寄りが亡くなっている。ひと揺れあればまだまだ凶器に変わる構造物にかこまれた都市の暮らしである。地盤の緩みが心配な大阪地方はこれから雨がひどくなるという。復旧作業にあたる人々にとっても、なんとも無慈悲な梅雨である。せめてナマズよ、地震をすぐ止め、水神(すいじん)に頼んで大雨を降らすな。

●はじめに

安政2年(1855年)10月2日の夜、江戸安政地震が発生した。地震直後から、「地震は、鹿島大明神の要石に抑えられている地下の大ナマズが暴れて起こすjという俗説に基づいた『 鯰絵』が多数出版され、爆発的なブームとなる。現在、鯰絵は二百数十点が確認されているが、図像としては、安政地震を起こした地震鯰を鹿島大明神が叱責しているもの、地震で被害を受けた人々が地震 鯰を打擲しているものが目に付く。一方それらとは逆に、大工・左官などの職人や雑多な職業の人々が、地震鯰を歓待している図像のものも多く知られている。この様な、「鯰絵の世界Jとも呼ぶべき図像の多様さは、一体何を表しているのだろうか。

●地震鯨が「悪者」の鯰絵

江戸安政地震の余震は昼夜を問わず約一ヵ月間続き、家財を失った被災者たちは不安な日々を過ごした。鹿島神が叱責する鯰絵には、「地震よけのまじない・呪歌」が描かれていることもあり、明らかに地震よけの護符としての側面が見られるのである。また、 鯰を打擲する図像には、鬱憤晴らしの;意が込められている。このように、地震の張本人たる地震鯰が明確に「悪者 」に描かれている鯰絵は、余震が続いている時期に好まれたと考えられる。

●地震鍛が「善者」の鯰絵

さて、地震直後から始まった江戸の復興は、次第に本格化していく。 瓦礫の撤去や土運びの為に多くの労働需要が生まれ、特に大工・左官などの職人層は引く手あまたとなり、普段の何倍もの高賃金を得て大いに潤った。彼らの儲けは、屋台店での飲食や仮宅などの遊廓でも浪費され、俄景気となった。一方、普段は儲けている富裕な商人は、家や蔵を失って大きな打撃を受けた。また富裕者は地震・大火などの緊急時には「施行」という、被災者への施しが義務となっていた。これを風刺して、地震 鯰が金持ちから黄金を吐き出させている鯰絵もある。富裕者の財産が貧しい者に施されて、復興景気も盛り上がっていくと、多くの人々が「安政地震は世直しである」と感じるようになった。すると 鯰絵には劇的な変化が見られ、悪者扱いされていた地震鯰は、「世直し鯰」として描かれ、地震鯰を懲らしめていた鹿島神や要石は、鯰絵の中から姿を消す。ついには、地震鯰を「流行神 」(一時的に人々の爆発的信仰を受ける、にわか神様)のように描いた鯰絵すら現われたのである。

●鯰絵の終わり

このように鯰絵の図像は、安政地震の余震が収まり江戸が復興していく中、まさに百八十度変化した。江戸の人々は次々と出される鯰絵を見ることで「安政地震は世直しである 」と感じ、震災のダメージから立直っていったと考えられる。一方で、俄景気を謳歌する人々に対して、地震で亡くなった者を思い起させたり、俄景気の終焉を暗示する鯰絵もあり、 鯰絵の世界をより深いものとしている。

ところで、全ての鯰絵は、幕府の検聞を受けていない違反出版物であった。大部分の鯰絵は、普段は美人画・風景画などの錦絵(多色刷りの浮世絵版画)や草双紙などの軟派本を販売する、地本問屋と呼ばれる業者が作成していたと推定される。当初 鯰絵の出版を大自に見ていた幕府も、安政地震発生から約2ヵ月後の12月15日、全ての鯰絵の版木を破棄させた。幕府は、鯰絵などの情報操作による、世論の更なる盛り上がりを危険視し、封じ込めてしまおうと考えたのだろう。

この絵は「鯰絵」の1種で、画題は「鯰のかば焼大ばん振舞」とあります。絵の上部の小字の文章は判読できませんが、大きな鯰を前にして左側の鹿島大明神が包丁を持ち、中央の讃岐金比羅さまが皿を拭き、右側の西の宮の恵比寿さまが炭火を起こしています。左上の酒樽に書かれた要石(かなめいし)は、常陸国の鹿島神宮の境内にあって、地底の地震鯰を押さえつけて地震を防いでいるとされる石の名です。地震は地底の大鯰が暴れて起きるという俗信は、江戸時代以前からありました。

安政の大地震は、安政2年(1855)の10月2日夜半に起こった、江戸の直下型地震で、マグニチュード6.9といわれています。全壊と焼失家屋は14000戸余りで、死者は7000人以上と推定されています。鯰絵は地震鯰を題材にした錦絵(多色刷版画)で、余震が収まる頃から売り出されて人気があり、地震後1ヶ月頃には400種も売られていたといいます。

地震は鯰が暴れると起きるというのは俗信ですが、鯰が地震を予知する能力を持っているとする見方もあります。『魚の博物事典』(末広恭雄著)には、安政の大地震の少し前に川で鯰が騒いでいたという記録、大正12年の関東大震災の前日に池の鯰が騒いでいたという新聞記事が紹介されており、鯰をはじめ多くの魚が地震に先だって異常な行動をとることは事実と考えられるとあります。ただし、鯰が騒いでも必ず地震が起こるとは限らないと断わり書がついています。

江戸時代の料理書にある鯰の料理は、蒲焼のほか、汁・蒲鉾・なべ焼・杉焼などです。室町時代の『宗吾大草紙』には「かまぼこはまなず本也。蒲のほをにせたる物なり」とあり、蒲鉾の原料は最初は鯰だったようです。姿が異様なので摺り身にしたのでしょうか。

日本では昔から、様々な動物の行動が地震に関連づけられている。その中でもよく語られるのが、地震を引き起こす巨大なナマズである大鯰(おおなまず)の存在だ。大鯰は地下に潜み、時々尾を振ることで地震を起こすとされてきた。

このナマズにまつわる伝承は、地震の直前にナマズが普段と違う行動をとることに基づいているとされている。しかし、背景はもっと複雑だという説もある。一部の地域では、ナマズは洪水や豪雨から人々を守る、川の神とされてきた。しかし、一方でこのナマズが巨大化し、大鯰という妖怪になると信じられてきたのだ。

ナマズ以外にも、日本では一部の魚類が災害の前兆を示す存在と考えられてきた。その一例とされるのが、水深200~1000メートルの深海に生息するリュウグウノツカイだ。全長4メートルほどに成長する巨大なこの魚は、地震や津波が差し迫っていることを人々に教えるために、竜王が差し向けると考えられてきた。

2月1日には富山湾の沖合で、相次いでリュウグウノツカイが定置網に引っかかっているのが見つかり、気がかりなニュースとして伝えられたばかりだ。

2011年の東日本大震災の1年前にも十数匹のリュウグウノツカイが見つかり、地震との関連を疑う記事が多数書かれた。米国でも2015年7月に、南カリフォルニア沖のサンタカタリナ島付近で、この魚が相次いで発見された。一部のメディアはサンアンドレアス断層の地震活動との関連を調べたが、特に目立った関連は見つからなかった。

通常は深海にいるリュウグウノツカイが浮上したり、死骸が漂着する理由について、生物学者たちは様々な説をあげてきた。海流の変化で海面付近に押し上げられてしまい、疲労から息絶える、などと言った説だ。

また、一部ではリュウグウノツカイが海底の亀裂から放出されるガスや、化学物質によって死ぬという説もある。しかし、この魚の行動と地震活動の間の科学的な関連性は、現在のところ確認されていない。

●日本沿岸でリュウグウノツカイの発見相次ぐ 「地震の前兆」と恐れる声も 2019/2

日本沿岸で最近、珍しい深海魚リュウグウノツカイが相次いで見つかった。この魚は「地震の前兆」という言い伝えもあり、インターネット上で心配の声も上がっているが、科学的な関連性は確認されていない。

富山湾では1日、定置網にかかったリュウグウノツカイ2匹が見つかった。富山県では昨秋以降、すでに射水市沖で全長4メートルのリュウグウノツカイが定置網にかかり、魚津市の海岸に全長3.2メートルの1匹が打ち上げられるなど、計5匹が確認されていた。

リュウグウノツカイは銀色の体と赤いひれが特徴で、水深200~1000メートルの深海にすむ。地震の前兆を知らせるという言い伝えもあるが、科学的な関連性は確認されていない。

魚津水族館の飼育員、西馬和沙さんはCNNの取材に対し、「リュウグウノツカイが大地震の前後に現れるという説に科学的な裏付けは全くないが、可能性を100%否定することもできない」と語った。発見が相次いでいる理由として、地球温暖化や未知の要因による影響も考えられるという。

2011年3月に起きた東日本大震災の前には、日本の沿岸に1年間で十数匹が打ち上げられたと報告されている。西馬さんは、地震発生前に海底で起きるわずかな地殻変動によって海流が変化し、その影響でリュウグウノツカイが海面近くまで浮上してくるのかもしれないと指摘する。

稲村修館長によれば、リュウグウノツカイはえさになるオキアミが海面まで浮上するとそれを追って移動し、沿岸部に姿を現すという。

●リュウグウノツカイ 古くからの伝説

リュウグウノツカイは、神秘的な見た目と、めったに遭遇できない珍しい存在であることから、さまざまな伝説と関わりがあります。ここでご紹介するのはあくまでも「伝説」であり、科学的な根拠や証拠となる文献が存在しているわけではありませんので、おもしろ話のひとつとしてお楽しみください。

●リュウグウノツカイが海面付近に現れると災害が起きる

リュウグウノツカイは通常、水深200~1,000mに生息しているため、海面付近で目撃されたり、捕獲されたりするのは非常に稀なケースです。そのせいか、リュウグウノツカイが海面付近に現れるのは災害が起こる前触れとされており、日本では忌み嫌われることも少なくありませんでした。今のところリュウグウノツカイと災害の関わりは解明されていませんが、東日本大震災が起こる1~2ヵ月前や、2018年に発生した大阪北部の地震の前日にリュウグウノツカイが目撃されていることから、災害と関連づけて考える人も多いようです。

●リュウグウノツカイを食べると不老不死になる

日本には、古来より人魚の肉を食し、不老不死になった女僧「八百比丘尼(やおびくに)」の言い伝えが残されています。比丘尼が食した人魚の正体については諸説ありますが、鎌倉時代に編まれた世俗説話集「古今著聞集」にて、「人魚なのかもしれない」と描かれた大魚の特徴がリュウグウノツカイと似ていることから、人魚=リュウグウノツカイとする説もあるようです。ちなみに漁網にかかり、リュウグウノツカイを食べた人の話では、水分が多く薄味のため、味はイマイチだということです。

●リュウグウノツカイが網にかかると豊漁になる

災害の前触れとされるリュウグウノツカイですが、その一方で、網に掛かると豊漁の兆しと喜ぶ人もいます。普段は深海にいるリュウグウノツカイが海面近くまで浮上するのは、エサとなる魚がたくさんいるから…というのが主な理由のようです。実際、ノルウェーなどでは、ニシンが大量に釣れるときにリュウグウノツカイが目撃されることがあるため、「King of Herrings(ニシンの王)」という異名が付けられています。国や地域によって吉兆にされたり、凶兆にされたりする不可思議さも、リュウグウノツカイの神秘性を高める要因になっているのかもしれません。

●リュウグウノツカイ 1

[ 竜宮の使い、学名:Regalecus glesne ] アカマンボウ目リュウグウノツカイ科に属する魚類の一種。リュウグウノツカイ属における唯一の種。特徴的な外見の大型深海魚。発見されることがほとんどなく、目撃されるだけで話題になる場合が多い。

●形態

リュウグウノツカイは全身が銀白色で、薄灰色から薄青色の線条が側線の上下に互い違いに並ぶ。背びれ・胸びれ・腹びれの鰭条は鮮やかな紅色を呈し、神秘的な姿をしていることから「竜宮の使い」という和名で呼ばれる。全長は3 mほどであることが多いが、最大では11 m、体重272 kgに達した個体が報告されており、現生する硬骨魚類の中では現在のところ世界最長の種である。

体は左右から押しつぶされたように平たく側扁し、タチウオのように薄く細長い。体高が最も高いのは頭部で、尾端に向かって先細りとなる。下顎がやや前方に突出し、口は斜め上に向かって開く。鱗・歯・鰾を持たない。鰓耙は40 - 58本と多く、近縁の Agrostichthys 属(8 - 10本)との鑑別点となっている。椎骨は143 - 170個。

背びれの基底は長く、吻の後端から始まり尾端まで連続する。全て軟条であり、鰭条数は260 - 412本と多く、先頭の6-10軟条はたてがみのように細長く伸びる。腹びれの鰭条は左右1本ずつしかなく、糸のように長く発達する。腹びれの先端はオール状に膨らみ、本種の英名の一つである「Oarfish」の由来となっている。この膨らんだ部分には多数の化学受容器が存在することが分かっており、餌生物の存在を探知する機能を持つと考えられている。尾びれは非常に小さく、臀びれは持たない。

●分布・生態

リュウグウノツカイは太平洋、インド洋、大西洋など、世界中の海の外洋に幅広く分布する。海底から離れた中層を漂い、群れを作らずに単独で生活する深海魚である。

本来の生息域は外洋の深海であり、人前に姿を現すことは滅多にないが、特徴的な姿は図鑑などでよく知られている。実際に生きて泳いでいる姿を撮影した映像記録は非常に乏しく、生態についてはほとんどわかっていない。通常は全身をほとんど直立させた状態で静止しており、移動するときには体を前傾させ、長い背びれを波打たせるようにして泳ぐと考えられている。

食性は胃内容物の調査によりプランクトン食性と推測され、オキアミなどの甲殻類を主に捕食している。本種は5 mを超えることもある大型の魚類であり、外洋性のサメ類を除き、成長した個体が捕食されることは稀と見られる。

卵は浮性卵で、海中を浮遊しながら発生し、孵化後の仔魚は外洋の海面近くでプランクトンを餌として成長する。稚魚は成長に従って水深200 - 1000 mほどの、深海の中層へ移動すると見られる。

2018年(平成30年)12月、沖縄県読谷村の沖合で雌雄の個体が網に掛かった。2匹から精子と卵子を取り出して沖縄美ら島財団総合研究センターが人工授精、人工孵化させたところ20匹が孵化した。このリュウグウノツカイの人工授精と人工孵化は世界初の事例となった。

●分類

リュウグウノツカイ科は2属2種からなり、Nelsonによる魚類分類体系において、本種はリュウグウノツカイ属を構成する唯一の種となっている。

リュウグウノツカイ属の分類には様々な見解があり、日本近海からも報告のある Regalecus russelii を Regalecus glesne とは別種とみなし、こちらに「リュウグウノツカイ」の和名を与える場合もある。本稿では両者を R. glesne にまとめ、R. russelii をシノニムとして扱うNelsonの体系に基づいて記述しているが、本属の分類については再検討の必要性も指摘されている。

●人間との関わり

リュウグウノツカイはそのインパクトの強い外見から、西洋諸国におけるシーサーペント(海の大蛇)など、世界各地の巨大生物伝説のもとになったと考えられている。その存在は古くから知られており、ヨーロッパでは「ニシンの王 (King of Herrings)」と呼ばれ、漁の成否を占う前兆と位置付けられていた。属名の Regalecus もこの伝承に由来し、ラテン語の「regalis(王家の)」と「alex(ニシン)」を合わせたものとなっている。中国と台湾では「鶏冠刀魚」や「皇帯魚」と呼ばれる。

●人間との関わり・日本

人魚伝説は世界各地に存在し、その正体は海牛類などとされるが、日本における人魚伝説の多くはリュウグウノツカイに基づくと考えられている。『古今著聞集』や『甲子夜話』『六物新誌』などの文献に登場する人魚は、共通して白い肌と赤い髪を備えると描写されているが、これは銀白色の体と赤く長い鰭を持つ本種の特徴と一致する。また『長崎見聞録』にある人魚図は本種によく似ている。日本海沿岸に人魚伝説が多いことも、本種の目撃例が太平洋側よりも日本海側で多いことと整合する。 日本近海では普通ではないものの、極端に稀というわけでもなく、相当数の目撃記録がある。漂着したり漁獲されたりするとその大きさと外見から人目を惹き、報道されることが多い。

サケガシラなど他の深海魚の浅海での目撃や海岸漂着を含めて、天変地異、特に地震の前兆(宏観異常現象)の一つとされることもあるが憶測に過ぎず、東海大学の研究でも否定されている。こうした日本の伝承・俗説は、インドネシアでも知られている。

2014年1月に兵庫県豊岡市に漂着した個体では、市内の環境省の学習施設の職員らが解剖調査を行った後に調理して試食しており、身に臭みや癖がないことや、食感が鶏卵の白身のようであること、内臓の部位によっては味が濃厚であることなどを報告している。生きたリュウグウノツカイを漁師が銛で突き、極めて新鮮なうちに食べた記録が、長崎県壱岐諸島の『壱岐日日新聞』519号(2010年1月29日付)にある。全長約5メートル、40 - 50キログラムの個体で「刺身で食べたらゼラチン質がプリプリして、甘みがいっぱい。まるでエビの刺身」という。また、鍋で食べても、「身が甘くてツルッとした口触りで柔らかく、鍋一杯がアッという間になくなるほど好評だった」という。

富山県では冬になると本種がしばしば定置網にかかり、漁師から「おいらん」と呼ばれている。また新潟県の柏崎では「シラタキ」と呼ばれる。

●リュウグウノツカイ 2

●リュウグウノツカイとは?

●ヘビのような深海魚

リュウグウノツカイは比較的知られている深海魚です。深海魚を図解した書物には間違いなく載っている代表的な深海魚で、ヘビのような特徴ある姿を見たことあるという人は多いはず。竜宮城に由来したとされるネーミングも覚えやすく、深海魚といえば、最初にリュウグウノツカイを思い浮かべる人も少なくないでしょう。

●まだまだ謎が多い

リュウグウノツカイは生きた状態のものを見ることが難しい魚です。捕獲されることが珍しく、捕獲して水族館に移しても、数時間しか生きていないのです。もし、その短いタイミングで見られたのなら、とんでもなくラッキーなことだといえます。飼育法は現在もまったく確立されていません。そのため、生態調査なども進んでいない謎の多い魚です。

●リュウグウノツカイの形状

●最長の硬骨魚類

リュウグウノツカイは非常に大きな魚です。一般的には3m程度ですが、5mにもなる個体も珍しくなく、過去には全長11mという記録も残っています。これはサメやエイなどの軟骨魚を除く、硬骨魚類の中では現存する魚として最長です。ただし、生体が見られるのは稀で、ほとんどは死骸が浜に漂着することで確認されます。

●尾びれがほとんどない

とにかく特徴的で、インパクトのあるリュウグウノツカイ。細長い胴体と、頭から尾にかけてヒラヒラとした赤い尾びれという姿は、普段浅瀬で見られる魚とはまったく違います。上向きの口で、胴体は白っぽい銀色。側面には青い模様がライン上に並びます。胴体は尾に向かって細くなり、尾びれがほとんどないので、ヘビのようです。

●トサカを持つ不思議なスタイル

縦に平べったいリュウグウノツカイで、特に目立つのは鶏のトサカのような頭部に近い背びれ。最初の数本から十本が特に長いのです。ひれは柔らかく、背びれは毛のように背部から最後部まで続いています。胸びれも優雅なループタイのように長いです。なんと歯もウロコもウキブクロもなく、かなり変わった魚といえるでしょう。

●リュウグウノツカイを動画で見よう

●泳ぐリュウグウノツカイ

他の魚とはまったく似ていないリュウグウノツカイの姿は、文章だけではなかなか伝わりにくい。しかし、最近は動画サイトで生きた、泳ぐリュウグウノツカイが見られます。滅多に見られない深海魚なので、こういう動画でその美しさを確認してみてください!

●海水浴場のリュウグウノツカイ

海水浴で出会ったというリュウグウノツカイが撮影されています。まだ成長しきっていないリュウグウノツカイで、華やかさは少々といったところです。でも、海水浴できる場所で見られたという、かなり貴重な動画といえるでしょう。

●リュウグウノツカイを解体

こちらはリュウグウノツカイの解体動画です。短い動画ですが、リュウグウノツカイの大きさや、体の構造がよくわかるでしょう。アップで見ると顔はあまり可愛いほうではありません。でも、口が飛び出すなどの生態や、白身の肉の感じが見られます。

●リュウグウノツカイの名前の由来

●竜宮城からやって来た?

リュウグウノツカイは漢字では「竜宮の使い」と書き、浦島太郎の話に出てくる竜宮城から来た深海魚という意味であると考えられますが、はっきりした由来はわかりません。しかし、リュウグウノツカイという名前はロマンチックで、羽衣が舞うような神秘的な姿にふさわしく、この魚がよく知られる理由なのは間違いありません。

●英語では櫂の魚

英語でリュウグウノツカイは「oarfish」。Oarは船のオール、つまり櫂のことで、大きめの頭から尾に向かって先細りする形が由来です。「ribbonfish」――リボンのような魚と呼ばれることもありますが、リボンフィッシュはリュウグウノツカイの近種のサケガシラなどフリソデウオ科を指す言葉で、厳密には違う魚のことです。

●高貴なイメージから命名

リュウグウノツカイは世界各地で知られており、ヨーロッパでは王冠を被ったような姿に由来して「ニシンの王」と呼ばれていました。中国では「皇帝魚」「鶏冠刀魚」と書き、これも王冠状のひれが由来でしょう。和名のリュウグウノツカイもそうですが、どこか華やかな貴族を彷彿とさせるイメージは共通しているようですね。

●リュウグウノツカイの分布

●世界中に分布。日本にも多い

リュウグウノツカイは死んだ個体が打ち上げられることが主で、その特徴的な姿からニュースになることも多いのです。打ち上げられた場所は広く、日本でも北から南、太平洋から日本海に関わらず打ち上げや目撃が数多くあります。このことから太平洋、大西洋、インド洋、世界中の各地の外海に幅広く生息していると考えられています。

●深海から浅瀬にも浮上

さて、リュウグウノツカイは深海魚ですから、生息するのは深さが200~1,000mの間です。だから普段は見られないのですが、浅海に浮上してくることもあります。漁師さんやダイバーなどは海面近くにいる生きたリュウグウノツカイを見ることもあります。しかし、これも稀で、後述しますが災害の予兆と不吉がられてもいるのです。

●リュウグウノツカイの生態

●プランクトン食性で温和

リュウグウノツカイは単独で行動する生態です。食性は以前は不明でしたが、胃の内容物を調べたところ、オキアミや甲殻類を食べていることが判明しました。歯もありませんから、肉食の獰猛魚でないことは確実です。大型魚であることから、捕食されることはまずありません。天敵は深海の大きなサメくらいでしょう。

●普段は立ち泳ぎ?

リュウグウノツカイに似たサケガシラなどもそうですが、水中では縦になっている生態も知られています。泳ぐときも進行方向に向かって体を斜めにして進みます。スピードは遅いです。アンカーなどの人工物があると、それに沿って浅海まで浮上してくることがあり、そういう施設ではリュウグウノツカイがよく見られる傾向があるといいます。

●尻尾を切って体力温存

面白い生態として、トカゲのように尻尾を切るというのがあります。この生態は敵に襲われたとき切って逃げるとか、栄養が不足した場合に尾を切り離してエネルギー消費を減らすと考えられています。見つかるリュウグウノツカイはほとんど尻尾が切れているので、深海では食生活が厳しく、それに合わせた生態なのでしょうね。

●リュウグウノツカイは食べられる?

●食べるチャンスがないわけでもない

リュウグウノツカイは稀に漁網に引っかかるという深海魚なので、市場に出回ることはまずありません。漁港の近くでたまに売っていることもありますが、味は今一つということで、個人が購入することもないでしょう。飲食店が変わったメニューで出すくらいです。お店のほうが美味しく調理してくれて、味わえるのでしょうね。

●水っぽくて美味しくない白身

気になる味ですが、食べた人の意見をまとめると、「水分が多い白身」「味は薄い」「甘味がある」「骨は柔らかい」のだとか。アカマンボウに近い種であるリュウグウノツカイですが、アカマンボウはマグロの味に近い特徴があります。そのため、味わいはマグロとタラに近いのですが、癖があって美味しいとはいえる魚とはいえません。

●向く料理と向かない料理

リュウグウノツカイの食べ方はいろいろです。切り身で手に入れられたら、バターでソテーにするのが簡単で美味しいでしょう。味が薄いので、煮付けにして醤油味をよく染み込ませるのもおすすめの食べ方です。逆に向かないのは刺身。味の好みは人それぞれでしょうが、水っぽくてフニャフニャとした食感で、不味いです。

●リュウグウノツカイは地震を予知する?

●災害前に見られる特徴がある

深海魚は地震の予兆とよくいわれます。リュウグウノツカイも天変地異の予兆を告げるとされており、日本では忌み嫌われてきました。生物の行動と、地震などの関連性は解明されていませんが、予兆として生物が普段と違う行動をすることは事実あります。リュウグウノツカイも何かの異変を感じている可能性は否定できません。

●地震との関連はわからない

2011年の1~2月に日本各地でリュウグウノツカイが目撃されました。その3月に東日本大震災があったのはご承知の通りです。2018年に大阪北部で起こった地震の前日にも、リュウグウノツカイが目撃されています。このような事例はいくつか見つけることができます。これを予兆といっていいのかは意見が分かれるところでしょう。

●地震とは関係ないらしい

リュウグウノツカイと地震は関係ないというのが一般的な意見です。日本は地震の多い国なので、リュウグウノツカイが見つかるという珍しいことと、地震のタイミングが合いやすいだけなのです。なので、リュウグウノツカイが捕獲、あるいは打ち上げられたといっても、それが災害の予兆といって怖れることはないと思ってください。

●リュウグウノツカイの伝説

●実は豊漁を予兆していた?

「リュウグウノツカイが海面で見られれば大量になる」と喜ぶ漁師さんもいます。深海魚が海面に浮上するということは、海面付近に餌が豊富にあるということだから、豊漁になる予兆だという理屈です。これも関連性ははっきりとしないのですけれど、災いの予兆という不吉な言い伝えだけではないということも知ってほしいです。

●大ウミヘビの由来になった

西洋には海の大ウミヘビの伝説があり、シーサーペントと怖れられているのですが、その正体が実はリュウグウノツカイではないかといわれています。確かに海でヘビのような形をした、10mもの生物といえばリュウグウノツカイが疑わしいでしょう。シーサーペントの噂の由来はリュウグウノツカイなのかもしれませんね。

●人魚とリュウグウノツカイ

リュウグウノツカイは、日本の人魚伝説と関連があるという説があります。人魚といえば上半身は人間で、下半身は魚という格好ですが、昔の文献には下半身が異様に長い、ヘビのような人魚が描かれています。その特徴がリュウグウノツカイに酷似しているのです。これも想像の域を出ませんが、海の怪物はリュウグウノツカイが由来になっているのも多そうです。

●まとめ

●不思議な美しさを持つ深海魚

特徴的な姿と、よくわからない生態。謎は多いですが、リュウグウノツカイには一度見れば、つい心が惹かれてしまう魅力があります。こんな不思議な魚が、日本の近海にもたくさん生息しており、時には浅瀬で見られたり、浜に打ち上げられるのですから面白いですね。不吉の予兆ともいわれますが、見られたら相当ラッキーなのは間違いないでしょう。

崩れ落ちた建物、ひび割れた道路、悲鳴を上げて逃げ惑う人々…。大地震の発生直後ほど、人の無力を思い知らされる場面はない。豊臣政権が長続きしなかった要因の一つに、16世紀末に日本を襲った2つの大地震があった。最新の地震学を基にそのメカニズムと、歴史学との接点を探ってみると――。

●地震の謎に古文書で挑む

6月18日朝、大阪府の北部を中心とする最大震度6弱の地震があり、大きな被害が出た。千葉県の房総半島では「スロースリップ」によるとみられる地震が続いた。群馬県でも大阪の地震の前日、県内を震源とする地震で初めて震度5弱の揺れを観測した。

「深層NEWS」でも大阪で地震があった日に、日本地震学会会長で名古屋大学教授の山岡耕春こうしゅんさんをお招きして、多発する地震についてじっくり解説してもらった。

古文書などの記録から過去の大地震の時期や規模を推定し、最新の観測データと重ねあわせてその周期やメカニズムを探る研究が、徐々に成果を上げつつある。歴史家の磯田道史さんは『天災から日本史を読みなおす』(中公新書)で、最新の研究成果を分かりやすく紹介している。最新の地震学と歴史学は、今回の大阪の地震をどうとらえているのか。

●「中央構造線」が引き起こす連動地震

日本で起きる地震には、太平洋プレートの沈み込みによって起きる「海溝型地震」と、内陸部で活断層が動く「内陸型(直下型)地震」がある。今回の大阪の地震は内陸型地震で、震源の近くには有馬-高槻断層が走っている。1596年(文禄5年)に「慶長伏見地震」を引き起こしたとみられる断層だ。

この地震の規模を示すマグニチュード(M)は7.5前後と推定され、豊臣秀吉(1537~98)が隠居用の城として築城し、完成したばかりの伏見城天守が倒壊した。イエズス会宣教師がローマ教皇庁にあげた報告には、秀吉は愛児の秀頼(1593~1615)を抱いて庭に飛び出し、九死に一生を得たとある。加藤清正(1562~1611)が伏見城など被災地の復旧にあたり、その際に得た知識を熊本城の耐震化に役立てたとみられることは、以前にも紹介した。

記録をたどると、この地震の1週間前から大分県の別府湾付近で慶長豊後地震、愛媛県で慶長伊予地震という推定M7.0以上の大地震が続いている。発生した時の年号は文禄なのに「慶長〇〇地震」と呼ばれるのは、短期間に大きな地震があまりに続いたため、直後に改元されたからだ。

3つの地震の震央はいずれも日本最大の断層帯である中央構造線に近く、最初の地震が中央構造線を動かし、次々に直下型の地震を誘発する「連動地震」だった可能性が指摘されている。こうした連動が起きるなら、18日の大阪の地震の導火線は2016年4月に中央構造線の西端で起きた熊本地震なのではないか。中央構造線は群馬県下も走っており、17日の群馬の地震との関連を指摘する向きもある。

だが、山岡さんは「中央構造線が導火線の役割を果たしたなら、熊本から近い九州北部や四国北部でも大きな地震が起きていたはず。一足飛びに大阪北部に伝播でんぱすることはない」という。また「中央構造線は紀伊半島より東ではこれまでほとんど地震を起こしていない」。群馬の地震との関連もないようだ。

ただ、山岡さんは、西日本での中央構造線による連動地震のメカニズム自体は否定していない。四国北部などで今後、連動地震が起きる恐れは残る。

安政大地震の後で売出された鯰繪の図柄は、多種多様で番付形式のものや、報道的なもの、お守札にしなさいといっているもの、被害情報を中心としたものなどが見られるが、この時に発売された鯰繪の最大の見所は、なんといっても、この鯰繪のような“世直し”という幕末期の庶民の総てが持っていた、幕府の政策に対する社会批判、政治批判を鯰に置替えて、言わせるという手法の“世直し鯰繪”ではないだろうか。

徳川幕府の政策は、政権維持と威信の確立のために、大名政策に重点がおかれ、士農工商の社会制度が厳然と守られ、工、商などにたづさわる庶民などは、社会の底辺にいつしか追いやられて省みられることが少なかった。

こゝに庶民が持った不平不満は、何時しか潜在意識となって蓄積され始めたが、これという力を持たない人々は、わずかに洒落や諷刺でうっ噴を晴らしていた。このような潜在意識は、大事件、大災害などをきっかけとしてこの鯰繪のような形となって、俄然爆発したもので、安政時代になると、公然と“世直し”などと直接的な表現で、当局の施策を批判するようになったものである。

さらに、安政大地震を転機に世相は大きく転換の方向へ動き出し、武家の衰退が商人の実力に屈し、外国勢力の圧力などが加わり、わが国の世情は、ようやく騒然とした様相を呈し始めることになった。

この絵の見所は、これまた鯰を善人、正義の味方、庶民の味方と擬人化して、地震で苦しむ庶民に特別の施策をはからなかった、当局に対する痛烈な皮肉を込めて画かれている。

そのことを、庶民と鯰との対話調に書き記し、庶民が、地震の時に諸人を助けたのは“御神馬(ごしんめ)”が駈けめぐって救助したもので、その証拠は着物についていた白い毛であり、有難いことだと言わせている。そこへ鯰がやって来て、今の話は違っていて、本当はおれ達の仲間が救ったのだというと、庶民の一人が、鯰がそんなことをできるものか、足元の明るいうちにとっとと消えろとおどかすと、また、鯰は、おれ達がよってたかっても、地震なぞ起せるものか、地震は“陰陽の気”でおれ達の仕業じゃないが、鯰を悪く言うやつ(役人や地震で損をする人々)は救わないで、おれ達のことを歓迎してくれる人々(地震で大儲けする人々、弱い立場の人々)を助けるのだ。といい、これを聞いた人々は、鯰にはそんな情けがあったのか(これも世直し批判)、というと鯰は、“魚心あれば水心”と洒落でこの会話を終らせている。

これでわかるように、この鯰繪は、鯰が地震そのものを起すというこれまでの発想の鯰繪と、大きく異る部類のもので、鯰は“世直し”のために人助けをするので、鯰を悪くいうやつは助けないといわせて、暗に当局の庶民政策の無策ぶりを批判したものである。

そのことは、難儀をしている庶民の中から助けられるのは、大工や鳶や左官屋といったような、職人達であり、倒れても助けてもらえないのが、金持、分限者といわれるような人だという風態を画いて、そのことを現わしており、痛烈な政治批判の極めつけである。

皮相的にたゞこの鯰繪を見ただけでは、その意味はわかりにくいが、このような見方で鯰繪を鑑賞することにより、歴史的な時代背景を理解することができよう。

私は建築分野の中でも、建築構造、耐震工学を専門としており、地震動の特性、建物の揺れ方と損傷、揺れを抑える免震構造・制振構造などを、観測、実験、解析に基づいて研究しています。最近では4月に熊本で大きな被害をもたらす地震が発生し、熊本県を東西に横切る断層を中心として余震が続いています。

地震は地殻プレート運動によって発生し、東北地方を例にすると、東日本・北日本が載っている陸側のオホーツクプレートと海側の太平洋プレートがぶつかり合う日本海溝付近で、プレートに蓄積されたひずみが一気に解放されるときに地震と津波が発生します。1978年宮城県沖地震(M7.4)や2011年東北地方太平洋沖地震(M9.0,東日本大震災)、発生が懸念されている東海地震、南海地震などがこのようなプレート型の地震です。また、陸側のプレートに蓄積されたひずみに耐えられなくなって地盤が割れる断層が原因となる地震もあり、この場合は直下型で震源が浅いため、小規模でも大被害となる可能性があります。 今回の熊本地震(M7.3)や1995年兵庫県南部地震(M7.3,阪神・淡路大震災)、2004年新潟県中越地震(M6.8)などは断層による地震で、宮城県では、利府長町断層による直下型地震が懸念されています。ところでマグニチュードMは地震そのものの大きさ・規模を表す指標ですが、Mの数値の違いと地震の規模の違いの関係をご存知でしょうか。 地震のエネルギーは、係数×(10の1.5M乗)、と計算されますので、Mが1.0大きくなるとエネルギーは(10の1.5乗)倍、つまり約32倍となり、Mが0.1大きくなるとエネルギーは(10の0.15乗)倍、つまり約1.4倍となります。

地震を引き起こす断層は、時として地上に現れて、そのエネルギーのすさまじさを見せつけることがあります。愛知県、岐阜県一帯に大被害をもたらした1891年濃尾地震(M8.0)の根尾谷断層(岐阜県本巣市水鳥)では、上下6m,水平2mのずれが地表に現れました。下の写真は左が地震当時、右が現在のものですが、当時の写真は断層近くの丘の案内板に掲示されていて、見比べると現在でも断層がよく分かります。この地震のM8.0は日本の内陸地震では最大級であり、東日本大震災を引き起こしたM9.0の地震の32分の1の巨大なエネルギーを持つ地震が直下型で起こったことを考えると、そのすさまじさは想像を絶します。

下左写真は阪神・淡路大震災を引き起こした野島断層(兵庫県淡路市小倉)で、現在はその上に断層記念館が建設されて保存されています。右の写真の住宅は断層からわずか1mの場所に建っていましたが、建物自体の損傷は少なく、住民の方は地震後4年間居住し、現在はメモリアルハウスとして保存・公開されています。

ところで、日本では鯰が地震を起こすといわれ、鹿島神宮(茨城県鹿嶋市)には鹿島大明神(武甕槌大神、たけみかづちのおおかみ)が大鯰を封じ込めたという要石(かなめいし)があります。下左写真の木の根元に見える直径40cm程度の石ですが、実は地中は巨大で、徳川光圀が七日七晩掘らせ続けても全体が見えず、ついにあきらめたとの史料があります。境内には鹿島大明神と大鯰の碑もありました。

地震と鯰の関係については、豊臣秀吉が前田玄以に送った書簡の記述が最古のものといわれていますが、1855年安政江戸地震(M7.0~7.1)の際に鯰絵と呼ばれる瓦版が多種発行されたことからイメージが広く定着しました。この地震は旧暦の10月、つまり神無月に発生したので、出雲に出張していた鹿島大明神や留守を任されながら大鯰を抑えられなかった恵比寿様を揶揄するような絵、地震で儲けた材木商、大工、左官などに対する非難、袋叩きにされる鯰や復興景気で金をばらまく鯰、鯰による歌舞伎や相撲のパロディなど、多種多様な鯰絵があります。当時は不況や裕福な商人に対する不満、黒船来航による世情不安など、不安定な社会情勢で、また、前年の安政東海地震(M8.4)、安政南海地震(M8.4)など、比較的地震も頻発していました。滑稽な鯰絵は、悲惨な震災を笑い飛ばし、不満のはけ口とし、ストレスに負けずに生きていくための江戸っ子のバイタリティの表れだったのではないでしょうか。

おふざけかユーモアか?江戸の奇妙な鯰絵

安政大地震の際、江戸の庶民に「正しい情報」を伝えるため、下世話な儲け主義だったはずのかわら版屋が大活躍し、ジャーナリズムの萌芽を感じさせました。

しかし、地震の直後に登場したのは「鯰絵(なまずえ)」とよばれるかわら版や錦絵でした。擬人化したした鯰が世直ししたり、大暴れして鹿島大明神に叱られたり、一見ただのおふざけのような、深読みするとじわじわ染み込むブラックユーモアにあふれた鯰絵は、江戸の庶民には大うけだったそうです。そんな鯰絵はどのような目的で作られ、どのような点が江戸の庶民の心に響いたのでしょうか? 大阪学院大学、准教授の森田健司さんが解説します。

●とにかく笑えて、バカうけだった鯰絵と江戸っ子気質

1855(安政2)年10月2日、多くの人々が眠りについた午後10時頃に発生した安政江戸地震は、江戸中の建物に被害を与え、数え切れないほどの人命を奪い去った。愛別離苦の深さは、今も昔も変わるものではない。人々の嘆きや悲しみは、160年近く後の世に生きる我々にも、容易に想像できる。

しかし、この地震の直後に流行したある刷り物は、現代人の目には、おそらく奇異に映ることだろう。その刷り物は、後に「鯰絵(なまずえ)」と呼ばれることになる。

その名の通り、鯰絵には、魚類である鯰の絵が描かれていた。巨大地震のすぐ後に売られた刷り物であると聞くと、おまじないに使うものや、お守りの類を想像するかも知れない。そう思って鯰絵を見ると、拍子抜けすること請け合いである。鯰絵の多くは、深刻さの欠片すらない、ユーモラスな雰囲気を醸し出す一枚刷りなのだ。実に、絵柄も今の漫画に繋がるものが多い。これは一体、何なのか。

オランダの人類学者、C・アウエハントは、鯰絵について次のように述べている。

当時の社会状況のなかで考えてみると、鯰絵がねらっていたことの一つは、明らかに、嘲笑、下品な冗談、泣き笑いを絵の中に折り込んで、都市に住む民衆の生活にもっと潤いを与えることであった。

つまり、鯰絵とは、震災直後の江戸に「笑いを提供する商品」だった。冒頭に掲載した「世直し鯰の情」は、擬人化された鯰3匹が被災者を助けている様が描かれたものだが、悲壮感がないどころか、滑稽にしか思えない。ここに込められた思いについては後述するが、とにかく、感傷的とは程遠い、ユーモラスな一枚刷りであることだけは間違いがなさそうだ。

鯰絵は、その多くが多色刷りだが、普通の錦絵とは違って、ほとんどが非合法出版だった。幕府の許可を受けずに売られたので、多くには、改印がなく、絵師名も出版元も明記されていない。その意味でも、鯰絵はかわら版の一種だった。

地震直後から企画され、数日後には完成した鯰絵は、驚くほどの数が売れた。どんどん発行し、鯰絵で一財産築いた者もいたぐらいである。現在確認されているだけでも、軽く200種を超えている。震災から2カ月半が経って、幕府が禁令を出し、版木を没収するまで、鯰絵の流行は続いたようである。

それにしても、震災後の混乱時に、笑いを求める人々のたくましさには驚かされる。しかし、これこそが当時の江戸に生きた庶民の精神性だった。いわゆる、江戸っ子気質である。さっぱりしていて、どこまでも前向きな江戸っ子は、悲惨な状況にも屈することなく、泣き笑いしながら復興に勤しんだのだ。

●「鯰が地震を起こす」という俗信

鯰絵を読み解くためには、まず江戸時代に生きた人々の「常識」を知る必要がある。

当時、「地震は地底にいる大鯰が暴れることによって起きる」という俗信があった。その大鯰は、普段は鹿島神宮(茨城県鹿嶋市)の鹿島大明神が、要石(かなめいし)によって押さえており、動くことができない。ところが、安政江戸地震が起きた10月は、神無月である。この月は、諸国の神々が出雲に参集する月と考えられていた。鹿島大明神も、その例外ではない。この鹿島大明神が留守にした隙を衝いて、大鯰が動き、大地震が起きたのだ。人々は、俗信に基づき、そのように理解したという。

地震の後に、鯰を描いた一枚刷りが流行したことには、このような背景がある。よって、最も単純な鯰絵は、「地震を起こした鯰を懲らしめる」というものとなる。実際に、これに類する鯰絵は、極めて多く確認されている。

例えば、鹿島大明神が鯰を叱り付けているもの、叱るだけではなく瓢箪(ひょうたん)で押さえ付けているものなどが、その代表例である。神々の留守居役である、恵比寿や大黒などが、鯰を瓢箪で押さえ付けている絵も多く見られた。

なお、瓢箪を使っている理由は、「ヌルヌルの鯰をツルツルの瓢箪で押さえるにはどうすれば良いか」という、禅問答における問いにちなむ。「瓢箪で鯰を押さえる」(要領を得ないことの意)ということわざも、同じルーツを持つものである。だから、当時から鯰を懲らしめる道具として、瓢箪が描かれることがよくあった。

次に掲載する鯰絵「地震方々ゆり状の事」も、この「地震を起こした鯰を懲らしめる」カテゴリーに分類できるものである。

絵を見ると、真ん中に鯰、右に瓢箪、左に要石が、それぞれ擬人化して描かれている。いわゆる「奉公人請状(うけじょう)」、つまり「奉公人の契約書」のパロディーで、瓢箪が保証人となり、鯰を要石の元に奉公に出す、という内容が書かれている。

絵の雰囲気からもわかるように、全体的に滑稽な内容で、「天災ざん年(残念の駄洒落)鹿島の神無月二日」という日付表記に至っては、少々不謹慎な感じさえある。しかし、こういったブラックなユーモアさえ許容する文化が、当時は確かに存在していた。

●地震で儲かった人々

次に掲載する鯰絵「地震節用難字尽」は、創作漢字を並べて、安政江戸地震を風刺する一枚である。

創作漢字を、いくつか紹介してみたい。1番目は、「凶」偏に「災」で「なまず」と読むらしい。これは、地中の大鯰が暴れることで、「凶事」であり「災難」な大地震が起きたという、先の俗信を知っていれば理解できる。

次の二つは、この大地震でお金を儲けた職業を教えてくれるものである。11番目を見てもらいたい。ここでは、「木」偏に「手間」と書いて、「はんじょう」と読ませている。木を用いて仕事をする、大工の仕事が急激に増えたことを表すものである。言うまでもなく、倒壊した家々を、建て直さなくてはならなかったからだ。12番目は、「小手」偏に「塗る」で「いそがしい」と読ませている。これは、壁を塗る仕事、つまり左官が忙しくなったことを表すものである。

大工や左官とは逆に、仕事がなくなってしまった人たちもいた。5番目がそれで、「人」偏に「芸」で、「こまる」と読ませている。芸人への需要が、一気に低減してしまったのだろう。笑いは求めていても、芸人が活躍する小屋もなくなり、道も瓦礫で埋もれてしまっているからである。18番目は「役」偏に「者」で、「をあいだ」と読み、役者が「御間(=不用)」となってしまった状況を表している。「披露する場所」を必要とするエンターテインメントが、一気に不景気に陥ったのだ。

なお、16番目の創作漢字を見ると、鯰絵のブラックさが了解されるだろう。なんと、「人」偏に「焼」と書いて、「こんがり」と読ませているのである。地震によって発生した火事で、多くの焼死者が出た中、ちょっと信じられないセンスに思える。不謹慎極まりないが、過激なものほど売れるのも、かわら版の世界の常だった。

最後に、初めに掲げた鯰絵「世直し鯰の情」に戻りたい。この一枚は、絵や本文以上に、タイトルが意味深だ。現代人が普通に読むと、なぜ「世直し」などという言葉が、大地震に関連した刷り物の名となっているのか、理解に苦しむはずである。しかし、当時の人々にとって、「世直し」と「大地震」は、決して縁の遠い言葉ではなかった。

そう、地震は硬直化し、多くの問題を抱えた世の中を破壊し、再生させる現象とさえ考えられていたのである。当時の俗信における用語を使えば、「滞った気を、正しく流すための現象」として、地震をとらえたということになる。

もちろん、大多数の人にとって、安政江戸地震は悲劇以外の何物でもなかった。だが、この地震によって大儲けした大工や左官、そしてかわら版屋は、ある意味、その悲劇を天恵とすらとらえたのだろう。また、大地震によって財産を全て失った「かつての大金持ちたち」を見て、ほくそ笑み、地震を「世直し」と感じた貧困層の人々もいたのである。

鯰絵は、江戸っ子気質が生み出したユーモラスな刷り物であると同時に、人であれば誰もが持つ、嫉妬や憎悪などの負の感情も織り込まれたものだった。幕末という特殊な時代背景も手伝って、ほかに類を見ない奇妙な「商品」となった鯰絵は、今も多くの人々の関心を引いている。

この鯰繪は、地震で大暴れした大鯰を魚板の上にひっくり返し、鹿島太神宮が腹を立てゝ「おれの留守中に世界を騒がせ、よくも暴れおったな」と取おさえて地震をおさめたことを意味し、これを中央に大きく画くことによって、上段のわらいの止まらぬ儲連中と、下段の泣くに泣けない大損連中とに区別して、地震の後の庶民達の明暗を画きわけている。

この点で〔其ノ壹〕の「地震出火後日角力」と全く同一の意図を絵にしたもので、その意味は同様のものである。この意味合を更に強調するために、上段の大儲け連中は、笑がとまらないが、鹿島太神宮の前だけに、ぐっと押えてもっともらしい人相に画いている。陽気な顔とまでいかなくてももっともらしい顔に画き、その脇で“おいらん”(女郎)と“夜たか”が客待ち顔に画かれている一方、下段の泣くに泣けない大損連中は、何れも渋い顔に画きたてて上段と下段の人相を対象的にしている。

また、鹿島太神宮を腹立ち上戸と表現しているのと、宝剣で大鯰をひっくり返して、その腹を断ち切ることで“腹立ち”を引っかけた洒落で、江戸の文書、史料、絵画の中で、特に市井に出廻ったこの手の史料を見る時は、洒落を見落しては意味のない、唯の絵になってしまうことだろう。これがこの鯰繪の見所で、この洒落を入れて、人間よりはるかに巨大に大鯰を画いて、これをひっくり返して人々を驚かすことで、この鯰繪を売らんとした意図をみることができる。この絵を見て直ぐに連想することは、鰻屋が商売でする仕草を、大鯰に置替え、見ただけで腹をさかれてしまう情景を構図としたところなど、売らんかなという作者と版元の商魂を見ることができる。

さて、この鯰繪に画かれた「儲連中」と「損連中」のそれぞれの職業を紹介しておこう。さらに、〔其ノ壹〕の見立番附と対比して、鑑賞されると一層と興味を引かれることであろう。

ナマズちゅうのは、なかなかおもしやい魚やな。

立派なヒゲを生やして、地震を起こすといわれてらしょ。

今時、そんなアホなこと信じる人はないけど、実際にこのナマズは、地震の予知能力はあるらしいで。

そいで一生懸命に研究してる学者もいてるくらいやもんな。

紀ノの川にもそら大きなナマズが棲んでて、二メートル近いよな怪物もおったらしいわ。

鎌倉時代の昔、幕府の実力者だった北条時頼が諸国をめぐっていたが、紀州へもやってきて橋本の利生護国寺に滞在してたそうな。

そこで地元の武士集団である隅田党の代表らが出かけて行って、ある日のことに時頼を紀ノ川の川狩りに招いたんや。

さて当日、川漁師や腕に覚えのある侍たちが集まって、あちこちの深みに網を入れたんやが、コイやフナがおもしろいはどとれた。

天気もええし、時頼らは小舟に乗って楽しそうに見物してたが、その時、突然ど~うという地鳴りが聞こえてきたんや。

そして目の前にまるで海坊主のような大ナマズが姿を見せたんや。

小舟は大ゆれにゆれて、何人かの人が水の中に投げ出されたが、いずれもこの大ナマズにパクリと吸いこまれてしもうた。

「こ、これこそ紀ノ川のヌシと云われている大ナマズに相違ありません」と付添っていた武士が震え声で答え、他の警護の侍たちはそらもう必死になって、大ナマズめがけて槍を突っこんだんやしょ。

大ナマズは暴れまくったな。

背中から赤い血がドクドクと吹き出して、その血はまるでナワのようによじれながら川下の方へ流れていったと。

いっとき台風の時のように荒れ狂った川面は、やっとのことに落ち着いてきたんで、時頼らの一行も生気を取り戻した。

この大ナマズの出現した深みは、血がナワのようによじれて流れたことから「血縄の渕」と呼ばれるよになり、おとろしとこやといわれて、ここに近づく人もなかったとい。

今でも紀ノ川は美しい流れをたたえて、多くの人から「母なる河」と呼ばれて親しまれているけど、このナマズの棲んでたという橋本市隅田町中下のあたりに「血縄の渕」というところがあり、そこは深い淀みとなってるで。

日本の民話には、とてつもなく大きい鯰(ナマズ)が登場することがありますね。例えば、茨城県の鹿島神宮にまつわる話で、語られます。「ヒトが乗れる大きさがある」などと言われたりします。そのような大型のナマズは、日本にいるのでしょうか?

日本で、最も普通に見られるナマズの仲間は、「ナマズ」という種名のものです。他種のナマズと区別するために、マナマズと呼ばれることもあります。この種は、言われるほど大きくなりません。せいぜい、60cmくらいです。

もっと大きくなるナマズの仲間が、日本にいます。日本に分布するナマズで、最大なのは、ビワコオオナマズという種でしょう。この種は、全長1mほどになります。

ビワコオオナマズは、民話の大鯰のモデルなのでしょうか? そうとは限りません。「オオナマズ」といっても、全長1mでは、ヒトが乗るには、小さすぎますね。

加えて、ビワコオオナマズは、分布が限られています。日本国内でも、琵琶湖と、淀川水系にしか分布しません。前述の鹿島神宮の場合などは、そもそも、ビワコオオナマズが分布しない地域です。話が成り立ちませんね。

じつは、江戸時代より前には、普通のナマズ(種名ナマズ)も、鹿島神宮付近には、分布しなかったのではないかといわれます。

種名ナマズは、本来、西日本にしか分布しなかったようです。種名ナマズの分布は、ヒトによって、広げられました。食用になるためです。東日本の人々にとっては、見慣れぬ不気味な魚だったのかも知れません。そのため、民話の材料にされたのでしょうか。

民話や伝説の大鯰は、誇張されたものでしょう。あくまで「お話」です。

それでも、ビワコオオナマズは、日本の淡水魚では、最大級の種の一つに入ります。ビワコオオナマズと同等か、それ以上に大きくなる淡水魚と言えば、日本の在来種では、イトウ、チョウザメ、オオウナギ、コイくらいしかいません。

魚は、普通、声を出さない生き物ですね。ところが、釣り上げたり、たもですくったりした魚が、「鳴く」ことがあります。彼らは、本当に、声を出しているのでしょうか?

魚は、哺乳類や鳥類のように声を出すのではありません。体内の鰾【うきぶくろ】を震わせたり、鰭【ひれ】を体にこすりつけたりして、音を立てます。どんな魚でも、音を出せるわけではありません。特定の種だけが、「鳴く」ことができます。

有名なのは、ギギとギバチですね。どちらも、日本の淡水に棲むナマズの仲間です。鰭をこすりつけて「鳴く」魚たちです。「鳴き声」は、ギーギーとか、ギュウギュウといった感じに聞こえます。ギギやギバチという種名は、これらの「声」から来ています。

ギギやギバチは、なぜ「鳴く」のでしょう? おそらく、敵を脅すためです。

ギギとギバチは、同じナマズ目ギギ科に属します。この仲間には、共通する特徴があります。背鰭【せびれ】と胸鰭【むなびれ】に、鋭い棘【とげ】を持つことです。この棘には毒があり、刺されるとたいへん痛いそうです。

「鳴く」ことにより、彼らは、「手を出すと危険だぞ」と知らせます。釣った魚が鳴きだしたら、ヒトでもびっくりしますよね。気味悪がって、逃がしてくれるかも知れません。

ギバチの脅し効果について、面白い説があります。江戸の本所【ほんじょ】七不思議の一つ、「置いてけ堀」の正体は、ギバチだというものです。

置いてけ堀で魚を捕ると、誰もいないのに「置いてけ」という声がしたそうです。無視しても、声はしつこく付きまといます。結局、魚を置いていくことになります。この謎の声を、ギバチが出すというのですね(ギギは関東に分布しません)。江戸時代の暗い夜は不気味です。その中でなら、ギバチの出す音も、人の声に聞こえた、というわけです。

個人的には、この説には無理がある気がします。けれども、完全に否定はできません。外国に、talking catfishと呼ばれる「鳴くナマズ」がいるからです。「しゃべるナマズ」という意味ですね。彼らも、ギギやギバチと同様の音を出します。それを「しゃべる」と表現したのは、外国でも、置いてけ堀のような伝説があったのかも知れません。

先日、インドネシアのジャワ島で、大きな地震がありました。現在わかっているだけで、五千人を越える死者が出たようです。

このような地震があると、「地震を予知できないのか?」という声が上がりますね。日本には、「ナマズが地震を予知する」という俗信があります。これは本当でしょうか?

結論を先に書けば、「まだわかっていない」です。日本では、ナマズと地震との関係が、七十年ほども前から研究されているそうです。なのに、なかなか結果が出ません。実際に研究するとなると、難しい問題が山積みだからです。

ナマズの行動を観察するには、長期間、ナマズを飼育する必要があります。飼育するには、ナマズの体の仕組みや、生態を知らなければなりませんね。野生生物の生態を知るのは、難しいことです。野生での生態を再現できるように飼うのは、もっと難しいことです。

もし、ナマズが地震を予知するとしたら、なぜ、そんなことができるのでしょう? これは、「電気の異常を感知するからではないか」と推測されています。

ナマズは電気に敏感です。ナマズの皮膚には、電気を感じる感覚器がたくさんあります。水は電気を通しやすいので、電気に敏感であることは、いろいろと有利です。ナマズは、周囲のちょっとした「電気環境」の違いを知って、食べ物を見つけるようです。この「電気感覚」が、地震の予知に使われるのかも知れません。

地震の前には、地中で電気的変化が起こります。ナマズにしてみれば、普段と違う「電気環境」になるでしょう。何かがおかしいと感じて、異常行動を起こすかも知れません。

ここまで書いてきたのは、日本のナマズについてです。全てのナマズの種に、前記のことが当てはまるわけではありません。ナマズ目に属する魚は、世界に二千種以上もいます。そんなに多くの種が、同じ「電気感覚」を持つはずはありませんよね。

日本だけでも、十種ほどのナマズが分布します。地震研究に使われるのは、日本語で普通に「ナマズ」と呼ばれる種です。お馴染みの長いひげを持つ魚です。

地震国である日本の「電気環境」は、彼らにとってはどんな感じなのでしょう。

その昔、葦が茂る沼だったこの辺りには大鯰がいて通行人を困らせていました。ある日ここを通りかかった道真の前に大鯰が立ちはだかり行く手を阻みました。道真が、太刀を振って、頭、胴、尾と3つに切って退治したところ、それぞれが飛び散って3つの岩になったということです。現在でも頭、胴、尾の部分と伝えられる3つの岩が残っています。

その後、日照りの時に、この石を酒で洗えば雨が降ると言われ「雨乞い」の石として大事にされるようになったということです。また、太宰府天満宮所蔵の菅公御縁起絵第7幅に、この鯰岩の伝説の場面が描かれています。

●鯰岩 2

筑紫野市の鬼の面(きのめん)のバス停の付近の二日市北8-12-14の住宅地には、鯰岩と伝えられる頭・胴・尾の3つの岩がある…かつて葦が茂る沼だったこの辺りには大鯰がいて通行人を困らせており、ある日ここを通りかかった道真の前に大鯰が立ちはだかり行く手を阻んだが、道真が太刀を振って頭・胴・尾と3つに切って退治したところ、それぞれが飛び散って3つの岩になったということらしい。

その後は日照りの時に、この石を酒で洗えば雨が降ると言われ、「雨乞い」の石として大事にされるようになったそうだ…道真は鯰岩の先の高尾川と呼ばれていた川に差し掛かった折、橋がなくて渡れずに困っていると、その時通りかかった農夫がとっさに鍬の柄(くわのえ)を差し出して、橋の代りにして道真を渡したということで、それから高尾川は「鍬柄川」とも呼ばれるようになり、後に架けられた橋は「鍬柄橋」と呼ばれているようだ。