| 仭僔儍儖儖丒傾儞僪儗丒僕儑僛僼丒僺僄乕儖亖儅儕丒僪丒僑乕儖 |

丂

丂

|

(Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle丄1890-1970) 僼儔儞僗偺棨孯孯恖丄惌帯壠丅僼儔儞僗戞18戙戝摑椞丅戞擇師悽奅戝愴偵偍偄偰偼杮崙幐娮屻儘儞僪儞偵朣柦惌晎丒帺桼僼儔儞僗傪庽棫偟丄儗僕僗僞儞僗偲偲傕偵戝愴傪愴偄敳偄偨丅愴屻偡偖偵庱憡偵廇擟偟偨屻丄1959擭偵偼戝摑椞偵廇擟偟偰戞屲嫟榓惌傪奐巒偟丄傾儖僕僃儕傾愴憟偵傛偭偰崿棎偵娮偭偰偄偨僼儔儞僗傪棫偰捈偟偨丅

仭惗偄棫偪

僪丒僑乕儖偼僀僄僘僗夛妛堾偺峑挿(楌巎壢傪嫵偊偰偄偨)傪柋傔傞晝傾儞儕偺巕偲偟偰丄僼儔儞僗杒晹偺岺嬈搒巗儕乕儖偵惗傑傟偨丅

僪丒僑乕儖偺壠宯偼壓媺婱懓偱偁傞丅乽僪丒僑乕儖 (de Gaulle)乿偺乽僪乿(de) 偼杮棃偼慜抲帉偱丄乽僑乕儖(僈儕傾)岞乿乽僑乕儖嫧乿偲偄偭偨堄枴傪帩偮丅僪丒僑乕儖壠偺応崌偼柤帤偺堦晹偲尒側偝傟偰偄傞丅

僪丒僑乕儖偺慮慶晝偼儖僀16悽偺朄棩屭栤傪偟偰偍傝丄僼儔儞僗妚柦帪偵搳崠偝傟偰偄傞丅晝傾儞儕偼堛妛丒棟妛丒暥妛偺3偮偺攷巑崋傪帩偮愖妛丄擬怱側僇僩儕僢僋嫵搆偩偭偨偲偄偆丅傑偨丄慶晝僕儏儕傾儞傕挊柤側楌巎妛幰偩偭偨偲偄偄丄僪丒僑乕儖偼梒偄崰傛傝楌巎偵嫽枴傪妎偊丄乽僼儔儞僗偺柤梍偲揱摑乿偵屩傝傪書偔傛偆偵側偭偨偲偄偆丅偦偟偰丄僪丒僑乕儖偼丄揱摴巘傪栚巜偟偰偄偨傕偺偺丄挿恎憠嬰偲偄偆棫攈側懱奿偩偭偨偙偲偐傜孯恖偺摴傪慖傫偩丅

|

仭孯楌

仭棨孯巑姱妛峑帪戙

抧尦偺拞妛峑傪懖嬈屻丄1909擭偵僒儞丒僔乕儖棨孯巑姱妛峑偵擖妛偟偨丅僪丒僑乕儖偼棨孯巑姱妛峑撪偱偼乽梇寋乿(僔儔僲丅僼儔儞僗偺僔儞儃儖偺1偮偱傕偁傞)丄乽傾僗僷儔僈僗乿偦偟偰乽僐僱僞乕僽儖(Connétable丗乽戝彨孯乿偺堄)乿偲屇偽傟偰偄偨偲偄偆丅偙傟傜偺偁偩柤偼恎挿偑栺2m偁偭偨偲偄偆斵偺懱奿偵桼棃偟偰偄傞丅

仭棨孯巑姱帪戙

懖嬈屻偼丄曕暫戞33楢戉偵棨孯彮堁偲偟偰攝懏偝傟偨丅曕暫戞33楢戉偼僼傿儕僢僾丒儁僞儞(偺偪偺償傿僔乕惌尃偺巜摫幰)偺楢戉偩偭偨丅

戞堦師悽奅戝愴偱偼戝堁偲偟偰僪僀僣孯偲愴偄丄1916擭丄戝愴拞嵟戝偺寖愴抧償僃儖僟儞愴偱晹戉傪巜婗偟偨丅僪僀僣孯偺朇寕偱廳彎傪晧偄乽婥愨乿偟偨偑丄乽愴巰乿偲敾抐偝傟丄巰懱塣斃幵偵忔偣傜傟偨丅偟偐偟桝憲搑拞偵堄幆傪庢傝栠偟丄帠側偒傪摼偨偲偄偆丅

愴巰偲暦偐偝傟偨儁僞儞偼丄乽僪丒僑乕儖戝堁丅拞戉挿傪柋傔丄偦偺抦惈偲摽惈偵偍偄偰抦傜傟偨恖暔偱偁傞丅偍偦傞傋偒朇寕偵傛偭偰戝戉偵氺偟偄懝奞傪弌偟丄拞戉傑偨敧曽偐傜揋偺峌寕傪偆偗偨忬嫷壓偵丄偦傟偑孯偺岝塰偵偐側偆桞堦偺嶔偲敾抐偟偰暫傪傑偲傔丄撍寕傪姼峴丄敀暫愴傪揥奐偟偨丅崿愴偺偆偪偵愴巰丅岟愌敳孮乧乧乿偲偄偆屄恖揑側挗帿傪嶌惉偟偨偲偄偆丅

傑偨丄曔椄惗妶傕宱尡偟丄偦傟偼戞堦師悽奅戝愴廔寢傑偱懕偄偨丅僪丒僑乕儖偼5夞扙崠傪恾偭偨傕偺偺丄戝暱側懱偩偭偨偨傔5夞偲傕幐攕偟丄嵟傕尩廳側曔椄廂梕強偩偭偨僀儞僑儖僔儏僞僢僩忛偺楽崠乽揤彈偺廻乿偱曔椄惗妶傪宱尡偟偨丅偪側傒偵偦偺楽崠偵偼丄屻偵儘僔傾(僜楢)偺愒孯尦悆偲側傝丄僗僞乕儕儞偵傛偭偰弆惔偝傟偨僩僁僴僠僃僼僗僉乕偑偄偨丅僩僁僴僠僃僼僗僉乕偼僪丒僑乕儖偵懳偟丄乽枹棃偼変乆偺傕偺偩丄偔傛偔傛偡傞側乿偲曔椄惗妶傪堅傔偨偲偄偆丅

仭億乕儔儞僪孯帠屭栤帪戙

戞堦師悽奅戝愴廔寢屻丄僪丒僑乕儖偼億乕儔儞僪偺孯帠屭栤偲側傝丄摨崙傊晪擟偟偨丅摉帪億乕儔儞僪偼妚柦儘僔傾愒孯偺怤峌傪庴偗偰偍傝丄庱搒儚儖僔儍儚傑偱敆傜傟偰偄偨(億乕儔儞僪丒僜價僄僩愴憟)丅偦偺帪偺愒孯巌椷姱偼丄嫟偵曔椄惗妶傪夁偛偟偨僩僁僴僠僃僼僗僉乕偩偭偨丅僪丒僑乕儖偼偙偺愴偄偱妶桇偟丄乽億乕儔儞僪孯彮嵅乿偺徧崋傪摼傞偲嫟偵丄億乕儔儞僪惌晎偐傜孧復傕庼梌偝傟偨丅

仭棨孯戝妛峑帪戙

億乕儔儞僪偐傜婣崙偟丄僒儞丒僔乕儖棨孯巑姱妛峑偺孯帠巎扴摉嫵姱偲偟偰嬑傔偨屻丄1922擭偵僼儔儞僗棨孯戝妛峑偵擖妛偟偨丅摨妛峑偱偼丄乽嬑曌偵偟偰晀塻丄攷妛丅偟偐偟桭恖偲偺愜傝崌偄埆偔丄惈奿揑偵墌枮傪寚偔乿偲昡壙傪偝傟偰偄傞丅傑偨丄棨孯戝傪懖嬈偟偨傕偺偺丄僪丒僑乕儖偼乽傢偑摴傪峴偔乿偲偄偆庡媊傪嫮偔帩偭偰偄偨偨傔丄棨孯忋姱偲偺愜傝崌偄偑埆偔丄戝堁偐傜彮嵅傊偺恑媺偵10擭傕偐偐偭偰偟傑偭偨丅偟偐偟丄偙偺娫傕屻偵揋偲側傞儁僞儞偼僪丒僑乕儖傪偐傢偄偑偭偰偄偨偲偄偆丅

偦偺屻丄僪丒僑乕儖偼拞搶偵1夞晪擟偟丄1932擭偵偼拞嵅偲側傝丄僷儕偵偁偭偨孯帠嵟崅夛媍帠柋挿偵廇擟偟偰偄傞丅傑偨儁僞儞偺寁傜偄傕偁傝丄僪丒僑乕儖偼棨孯戝妛峑偵偍偄偰乽愴摤峴堊偲巜婗姱乿偲偄偆摿暿島墘傕峴偭偨丅偙偺島墘傪暥彂偵揨傔偨傕偺偑1932擭偵弌斉偝傟偨亀寱偺恘亁偱偁傞丅偨偩丄偙偺彂偼乽僼儔儞僗斉亀傢偑摤憟亁乿偁傞偄偼乽僪丒僑乕儖斉亀変偑摤憟亁乿(僪僀僣偺傾僪儖僼丒僸僩儔乕偺亀変偑摤憟亁偐傜)偲傕昡偝傟偰偄傞丅偮偄偱丄1934擭偵偼乽婡峛壔孯偵傓偗偰乿丄1938擭偵偼乽僼儔儞僗偲偦偺孯戉乿傪幏昅偟偨丅僸僩儔乕偼僪丒僑乕儖偺挊彂亀怑嬈揑孯戉傪栚巜偟偰亁傪撉傫偱姶柫傪庴偗偰偄偨偑丄挊幰偼傾儞儕丒僕儘乕偩偲姩堘偄傪偟偰偄偨丅

仭揹寕嶌愴偺悇恑

戞堦師悽奅戝愴偺償僃儖僟儞愴偺懱尡偐傜僪丒僑乕儖偼丄偙傟偐傜偺愴憟偼毻崍愴偱偼側偔丄婡摦椡偺偁傞愴幵傗旘峴婡傪嬱巊偟偨婡夿壔晹戉偵傛傞揹寕嶌愴偵側傞偙偲傪榑偠丄偄偔偮偐偺挊彂偺拞偱偦偺偙偲偵尵媦偟偨丅

偙偺尒夝偼丄儁僞儞傜僼儔儞僗孯偺庡棳攈偵偼庴偗擖傟傜傟偢丄偦偺屻旂擏偵傕僪丒僑乕儖傗僕儑儞丒僼儗僨儕僢僋丒僠儍乕儖僘丒僼儔乕偺挊嶌傪嶲峫偲偟偮偮尋媶傪峴偭偰偄偨僌僨乕儕傾儞偺偄偨僪僀僣孯偑愊嬌揑偵嵦梡偟偰偄傞(崙壠巜摫幰偑僸僩儔乕偩偭偨偙偲傕戝偒偄偲峫偊傜傟傞)丅

1939擭9寧偵戞擇師悽奅戝愴偑杣敪丄傑傗偐偟愴憟偲屇偽傟傞偵傜傒崌偄偺屻丄1940擭5寧偵僪僀僣孯偺僼儔儞僗怤峌偑巒傑傞偲丄僪僀僣孯偼杊塹曽恓傪寴帩偟偨僼儔儞僗孯偑崙嫬偵梡堄偟偨嫄戝梫嵡乽儅僕僲慄乿傪婡摦椡偺偁傞憰峛晹戉偱塈夞偟偰恑孯偟丄僼儔儞僗孯偼傢偢偐1偐寧娫偺愴偄偱僪僀僣孯偺揹寕嶌愴偵傛傝攕杒傪媔偟偨丅

奐愴捈屻偺5寧15擔丄僪丒僑乕儖戝嵅偼怴曇偺戞4婡峛巘抍挿偵擟柦偝傟偨丅偡偱偵庤抶傟偺帪婜偵側傝丄偟偐傕彫婯柾偱偼偁偭偨偑丄偙偙偱傛偆傗偔僪丒僑乕儖偼挿擭庡挘偟偰偒偨婡夿壔愴弍傪幚抧偵帋偡婡夛傪摼偨丅懠偺戞1偐傜戞3偺3屄婡峛巘抍偑摿偵尒傞傋偒妶桇傕側偔廔傢偭偨偺偵懳偟丄僪丒僑乕儖棪偄傞戞4巘抍偼巘抍挿偺捈愙偺巜婗壓偺傕偲偵愴幵偺廤拞塣梡傪峴偄丄堦帪揑偵偱偼偁傟丄僪僀僣孯晹戉偵嫼埿傪梌偊傞偙偲偵惉岟偟偨丅摿偵僜儞儉導傾僽償傿儖嬤曈偺斀寕偱偼丄揔愗側峲嬻巟墖偑摼傜傟側偐偭偨偨傔偵姰帏側惉岟傪廂傔傞傑偱偵偼峴偐側偐偭偨偑丄僜儞儉愳撿娸偺揋嫶摢毱3偮偺偆偪2偮傑偱傪庢傝曉偡妶桇傪尒偣偨丅偟偐偟偦偺屻娫傕側偔丄僪丒僑乕儖偼棨孯師姱偵擟柦偝傟丄晹戉偺巜婗傪棧傟傞偙偲偵側傞丅

|

仭乽帺桼僼儔儞僗乿帪戙

1940擭6寧偵偼丄摨擭3寧偺僄僪僁傾乕儖丒僟儔僨傿僄偺帿擟偵傛傝怴偨偵庱憡偵廇擟偟偨億乕儖丒儗僲乕棪偄傞怴撪妕偺崙杊師姱寭棨孯師姱偵擟柦偝傟丄僼儔儞僗孯巎忋嵟擭彮偺49嵨偱弝彨偲側偭偨丅僪僀僣孯偵傛傞僼儔儞僗怤峌偵懳偡傞僀僊儕僗孯偺嫤椡傪摼傞偨傔儘儞僪儞偵旘傃丄僂傿儞僗僩儞丒僠儍乕僠儖愴帪撪妕偲岎徛傪奐巒偡傞丅偦偺拞偱丄崌朄揑偵塸暓楢崌孯偺巜婗尃偺摑崌偲朣柦揑惈奿偺惌嶔丄塸暓楢崌(僼儔儞僗偲僀僊儕僗偲偺惌帯摑崌峔憐)偵杬憱丄僀僊儕僗懁偺妕媍寛掕屻丄僼儔儞僗惌晎偺旔擄愭儃儖僪乕偵岦偐偭偨偑儗僲乕撪妕偼塸暓楢崌偺埬審偲媥愴攈偺埑椡偱憤帿怑偟丄師姱怑傪夝偐傟傞丅

6寧15擔偵庱搒偺僷儕偑娮棊偟丄帺恎偵戇曔偺塡偑偨偭偰偍傝丄楢崌孯屭栤偺僀僊儕僗棨孯彨峑僗僺傾乕僘彨孯偺彚娨偵摨敽偟僀僊儕僗傊朣柦偡傞偙偲傪寛抐丅扙弌愭偺儘儞僪儞偵朣柦惌晎乽帺桼僼儔儞僗乿傪寢惉偟丄儘儞僪儞偺BBC儔僕僆傪捠偠偰丄懳撈峈愴偺宲懕偲拞棫惌尃偱偼偁傞傕偺偺恊撈揑側償傿僔乕惌尃傊偺掞峈傪僼儔儞僗崙柉偵屇傃偐偗偨丅僀僊儕僗媍夛傗妕椈偼帠傪峳棫偰傞偙偲傪嫲傟丄偦傟傪拞巭偝偣傛偆偲偟偨偑丄僀僊儕僗偺僂傿儞僗僩儞丒僠儍乕僠儖庱憡偺巜帵偵傛偭偰曻憲偼嫮峴偝傟偨丅偙偺曻憲偼偺偪偵僼儔儞僗偺斀寕偺偺傠偟偲偟偰崅偄壙抣傪梌偊傜傟傞偑丄摉帪捈愙偵暦偄偰偄偨傕偺偼傎偲傫偳偄側偐偭偨偟丄傑偨榐壒偝傟偰偄側偐偭偨偺偱嵞曻憲傕側偐偭偨丅偟偐偟丄梻擔偵偼傑偩偄偔傜偐偺帺桼偑巆偭偰偄偨償傿僔乕惌尃壓偵偁傞僼儔儞僗撿晹偺怴暦偺偄偔偮偐偑偙偺曻憲偵偮偄偰彫偝側婰帠傪宖嵹偟丄彊乆偵抦傜傟傞傛偆偵側偭偰偄偭偨丅 丂 梻1941擭10寧25擔偵偼僕儍儞丒儉乕儔儞偲夛尒丄堦偮偺戝偒側慻怐乽儗僕僗僞儞僗崙柉夛媍乿傪嶌傞偨傔儉乕儔儞傪嬌旈棤偵僼儔儞僗杮搚偵攈尛偡傞丅傑偨帺傜帺桼僼儔儞僗孯傪巜婗偟偰傾儖僕僃儕傾丄僠儏僯僕傾側偳偺僼儔儞僗偺怉柉抧傪拞怱偲偟偨杒傾僼儕僇愴慄偱愴偄丄懳撈峈愴傪巜摫偟偨丅偟偐偟丄暓椞僀儞僪僔僫傗儅僟僈僗僇儖傪偼偠傔偲偡傞怉柉抧傗僼儔儞僗杮崙偺僼儔儞僗孯偺懡偔偼丄拞棫傪堐帩偡傞偐償傿僔乕惌尃偵婣懏偟偨丅偦偺屻帺桼僼儔儞僗孯偼楢崌崙偲嫟摨偱僼儔儞僗怉柉抧偺僈儃儞丄儅僟僈僗僇儖傪峌棯偟偨丅1942擭偵偼傾儖僕僃儕傾偺僼儔儞僜儚丒僟儖儔儞戝彨偑楢崌崙懁偵偮偒丄杒傾僼儕僇偺僼儔儞僗庡惾偲側偭偨偑埫嶦偝傟偨丅偙偺埫嶦偺攚屻偵偼僪丒僑乕儖偺娭梌偑偁偭偨偲偄偆愢傕偁傞丅僟儖儔儞偺屻傪宲偄偩偺偼傾儞儕丒僕儘乕戝彨偱丄楢崌崙僼儔儞僗偺戙昞偲偟偰僪丒僑乕儖偲僕儘乕偑暲傃棫偮懱惂偲側偭偨丅1943擭1寧偵偼僼儔儞僗偺巜摫幰傪寛傔傞偨傔僇僒僽儔儞僇夛択偑奐偐傟偨偑寛拝偟側偐偭偨丅5寧偵僼儔儞僗崙撪偺儗僕僗僞儞僗慻怐慡崙掞峈昡媍夛偼僪丒僑乕儖傪儗僕僗僞儞僗偺巜摫幰偲寛掕偟偨偑丄6寧偵傾儖僕僃儕傾偱寢惉偝傟偨僼儔儞僗崙柉夝曻埾堳夛偼僪丒僑乕儖偲僕儘乕傪嫟摨戙昞偲偟偨丅偙偺擇摢懱惂偼11寧偵僕儘乕偑帿怑偡傞傑偱懕偄偨丅埾堳夛偼梻1944擭偵僼儔儞僗嫟榓崙椪帪惌晎偵夵慻偝傟丄僪丒僑乕儖偑戙昞偲側偭偨丅

僪丒僑乕儖偼偦偺撈嵸揑偐偮嫮尃揑側巔惃偐傜丄僠儍乕僠儖傗傾儊儕僇崌廜崙戝摑椞偺僼儔儞僋儕儞丒儖乕僘儀儖僩偲徴撍偡傞偙偲偑懡偔丄摿偵儖乕僘償僃儖僩偼僪丒僑乕儖偺偙偲傪乽宍幃偵偙偩傢傞媽悽奅揑恖暔乿丄乽慖嫇偱慖偽傟偨傢偗偱偼側偄偺偵巜摫幰偲偟偰孨椪偟傛偆偲偟偰偄傞乿乽偁偺傛偆側恖暔偵偼儅僟僈僗僇儖偺抦帠偱傕偝偣偰偍偗偽椙偄乿偲偟偰偁偐傜偝傑偵寵偭偰偄偨偲偄偆丅偲偼尵偊丄扗傢傟偨慶崙傪庢傝栠偡偨傔偵愴偆巔惃偵偼巟帩幰傕偍傝丄僠儍乕僠儖晇恖偼僪丒僑乕儖彨孯偺擬楏側僼傽儞偩偭偨偲偄偆丅

偦偺屻丄1944擭6寧偺楢崌孯偵傛傞儓乕儘僢僷戝棨傊偺嵞忋棨嶌愴丒僲儖儅儞僨傿乕忋棨嶌愴偑惉岟偡傞偲丄慶崙偵栠偭偰帺桼僼儔儞僗孯傪棪偄偰僀僊儕僗孯傗傾儊儕僇孯側偳偺楢崌孯偲偲傕偵愴偄丄摨擭8寧25擔偵僷儕偑夝曻偝傟偨丅僪丒僑乕儖偼梻26擔偵帺桼僼儔儞僗孯傪棪偄偰僷儕偵擖忛丄僄僩儚乕儖奙慁栧偐傜僲乕僩儖僟儉戝惞摪傑偱丄僪僀僣孯偺巆搣偑曻偮廵抏傪婥偵偡傞偙偲側偔奙慁僷儗乕僪傪峴偄丄僔儍儞僛儕僛捠傝傪杽傔恠偔偟偨僷儕巗柉偐傜擬楏側妳嵮傪梺傃偨丅

|

仭椪帪惌晎庡惾

仭嫮尃揑巜摫幰

僼儔儞僗夝曻屻丄椪帪惌晎偑僼儔儞僗偺摑帯傪峴偆偙偲偲側傝丄惂寷媍夛偼枮応堦抳偱僪丒僑乕儖傪椪帪惌晎偺庡惾偵慖弌偟偨丅僪丒僑乕儖偼帺桼僼儔儞僗帪戙偐傜戞嶰嫟榓惌偺媍夛惂搙偵偼寚娮偑偁傞偲庡挘偟偰偍傝丄柉廜偺惡朷傪攚宨偵懠偺巜摫幰丒惌搣偺堄尒傪柍帇偡傞偙偲偑懡偔側傝丄偲傝傢偗幮夛搣 (SFIO)丒嫟嶻搣偐傜撈嵸揑偲偺斸敾傪庴偗偨丅

1946擭1寧偵丄僪丒僑乕儖偼孯旛旓傪20僷乕僙儞僩僇僢僩偡傋偒偩偲偄偆幮夛搣偺梊嶼採埬偵斀敪偡傞偲偄偆宍偱丄撍擛庱憡傪帿擟偟偨丅偙偺帿擟偺恀堄偼丄媍夛偺桪埵傪庡挘偡傞惌搣懁偵懳偡傞晄枮偑偁偭偨偲偄傢傟偰偄傞丅

仭崙塩壔悇恑

僪丒僑乕儖偺庱憡帪戙偵偼丄僼儔儞僗夝曻屻偺1945擭偵戝庤帺摦幵夛幮偺儖僲乕傪崙塩壔偟偨傎偐丄僄乕儖僼儔儞僗峲嬻側偳懡偔偺婎姴婇嬈傪崙塩壔偟偨丅偙偺傛偆偵丄崙壠偺暅嫽傪悇恑偡傞偨傔傕偁傝孯廀丄僀儞僼儔娭楢偺戝婇嬈偺崙塩壔傪愊嬌揑偵悇偟恑傔傞偲偲傕偵丄岞嫟搳帒偵傕椡傪擖傟偨丅偙偺惌嶔偼屻偵僪丒僑乕儖偑戝摑椞偵側偭偰偐傜傕宲懕偝傟偨丅

仭嵼栰偺惌帯壠

惂寷媍夛偑惂掕偟偨憪埬偑斲寛偝傟丄嵞搙峴傢傟偨惂寷媍夛慖嫇偱恖柉嫟榓攈偑桇恑偡傞偲丄僪丒僑乕儖偼6寧16擔偺僶僀儐乕偱偺墘愢傪偼偠傔偲偟偰(僶僀儐乕墘愢(僼儔儞僗岅斉))丄帺傜偺寷朄峔憐傪昞柧偡傞傛偆偵側偭偨丅僪丒僑乕儖偼惌晎偲戝摑椞偺尃尷傪嫮壔偟丄惌晎撪晹偱偺摑堦偑恾傜傟傞傋偒偩偲庡挘偟偨偑丄幚嵺偵嵦戰偝傟偨僼儔儞僗戞巐嫟榓惌寷朄偵偼斀塮偝傟側偐偭偨丅

斵偼偙偺怣擮偐傜1947擭偵僼儔儞僗崙柉楢崌(棯徧RPF)傪寢惉偟偨偑丄偙偺抍懱傕傑偨1952擭偵偼堦晹偑暘楐偟偰惌憟偑敪惗偟偨丅偦傟傪寵偭偨僪丒僑乕儖偼RPF傪夝懱偟丄1955擭偵偼乽岞揑惗妶偐傜堷戅偡傞乿偲愰尵偟偨丅

|

仭戞屲嫟榓惂戝摑椞

仭嵞搊斅

僪丒僑乕儖堷戅屻傕惌晎偑彫搣棎棫偵傛偭偰婡擻晄慡偵娮偭偰偄傞偙偲偵偼曄傢傜偢丄傾儖僕僃儕傾偱偺柉懓帺寛傪媮傔傞斀棎偵傕桳岠側庤傪懪偰側偄偱偄偨丅1958擭5寧丄偙偺忬嫷偵晄枮傪帩偭偨傾儖僕僃儕傾偺僼儔儞僗怉柉幰(僐儘儞)偑丄傾儖僕僃儕傾偺撈棫塣摦偵懳峈偡傞偨傔丄傾儖僕僃儕傾挀棷孯偲寢戸偟偰杮崙惌晎偵斀婙傪東偟丄乽僪丒僑乕儖枩嵨乿傪彞偊偰僼儔儞僗杮搚傊偺怤峌寁夋傪棫偰偨丅尰抧挀撛偺棊壓嶱楢戉偑僐儖僔僇搰傪愯椞偟丄捔埑偵岦偐偭偨嫟榓崙曐埨戉傕摓拝屻斀棎孯偵摨挷偟丄僼儔儞僗杮搚偵嫼埿傪梌偊巒傔偨丅偙偺嬞媫帠懺偵丄廇擟捈屻偺庱憡僺僄乕儖丒僼儕儉儔儞偼側偡偡傋偑側偔丄恑戅嬌傑偭偨惌晎偼孯晹傪梷偊傞偙偲偺偱偒傞恖暔偲偟偰塀嫃傪愰尵偟偰幏昅妶摦偵偄偦偟傫偱偄偨僪丒僑乕儖偵弌攏傪梫惪偟偨丅

僪丒僑乕儖偼偙偺斀棎偵偼柍娭學偩偭偨偑丄偩偐傜偙偦惌晎偍傛傃儖僱丒僐僥傿戝摑椞傕僪丒僑乕儖偵弌攏傪梫惪偡傞偙偲偑偱偒丄斵傕偦傟傪庴偗傞偙偲偑偱偒偨丅僪丒僑乕儖偑庱憡廇擟偵嵺偟偰梫媮偟偨偺偼乽尰嵼偺嬌傔偰崲擄側忣惃偺拞偱峴摦偡傞偨傔偵昁梫側慡尃乿傪梌偊傞偲偄偆傕偺偩偭偨丅僪丒僑乕儖偼丄1946擭寷朄偼乽惌搣巟攝惈 Régime des partis乿偵懠側傜偢丄幏峴晎偵傛傝戝偒側埨掕惈偲尃埿偲傪梌偊傞偑丄偩偐傜偲偄偭偰柉庡揑偱偁傞偙偲傪傗傔側偄傛偆側怴偟偄惌帯懱惂偵丄嵗傪忳傞傋偒偱偁傞偲妋怣偟偨丅僪丒僑乕儖偼庱憡巜柤傪偆偗偨屻偺6寧1擔丄崙柉媍夛偵懳偟偰6儢寧娫偺慡尃埾擟傪梫媮偟丄怴寷朄憪埬傪採帵偟偨丅媍夛偼偙傟傪彸擣偟丄僪丒僑乕儖偼惓幃偵庱憡偵廇擟偟偨丅偙偺慡尃偼1958擭6寧3擔偺寷朄揑朄棩(僼儔儞僗岅斉)偵傛偭偰彸擣偝傟偨丅僕儍僢僋丒儅僔儏彨孯傗儔僂儖丒僒儔儞彨孯側偳挀棷孯庱擼晹偼偙傟傪巟帩偟偨丅偦偟偰6寧4擔偵偼傾儖僕僃偺傾儖僕僃儕傾憤撀晎偐傜乽巹偼彅孨傪棟夝偟偨両乿偲嫨傃丄斀棎傪捑惷壔偝偣偨丅

仭戞屲嫟榓惌偺惉棫

僪丒僑乕儖偼丄惓婯偺宍幃偵廬偄媍夛偐傜寷朄埬傪弨旛偡傞尃椡偺彸擣傪妉摼丄偦偺寷朄埬偼恖柉搳昜偵晅戸偝傟傞偙偲偵側偭偨丅僪丒僑乕儖偑帵偟偨寷朄憪埬偱偼丄戝摑椞偺尃尷傪嫮壔偟媍夛偺椡傪梷惂偡傞怴寷朄傪棫埬偟丄偨偩偪偵偙傟偼崙柉搳昜偵晅偝傟偨丅摨擭9寧偵峴傢傟偨崙柉搳昜偱搳昜幰偺80%嬤偔傕偺巀惉偵傛傝彸擣偝傟丄1958擭10寧4擔偵偼怴寷朄(僼儔儞僗戞屲嫟榓惌寷朄)偑岞晍丄惂掕偝傟丄僼儔儞僗戞屲嫟榓惌偑惉棫丄僪丒僑乕儖偼戞18戙戝摑椞偵廇擟偟偨丅僪丒僑乕儖偼丄埲屻1969擭偵戅恮偡傞傑偱偺11擭娫丄嫮尃揑偲傕尵傢傟偨惌尃塣塩傪傕偭偰僼儔儞僗偺撪奜惌嶔傪嫮椡偵悇恑偡傞偙偲偲側傞丅僪丒僑乕儖偼傑偨丄偐偮偰偺帺傜偺搣偱偁傞僼儔儞僗崙柉楢崌偺屻恎丒幮夛嫟榓攈側偳傪寢廤偟偰丄怴偨側梌搣偲偟偰怴嫟榓崙楢崌(Union pour la Nouvelle République丗UNR)傪寢惉偟偨丅

偙偺11擭娫偵弶傔偰僼儔儞僗偺惌嬊偼埨掕偟丄偦偺岻傒側宱嵪惌嶔偵傛偭偰僼儔儞僗偼崅搙宱嵪惉挿傪悑偘丄奜岎偺柺偱傕僼儔儞僗偺抧埵偼媫懍偵夞暅偟偨丅偟偐偟傾儖僕僃儕傾偵懳偟偰僪丒僑乕儖偼丄扴偓弌偟偨恖乆偺巚榝偲偼媡偵撈棫偼昁帄偲敾抐偟偰偄偨丅僪丒僑乕儖帺恎偑屻擭偺夞憐榐偱戞堦師僀儞僪僔僫愴憟偺攚宨偵偁傞柉懓帺寛偺摦偒傪棟夝偟偰偄偨偙偲丄傑偨摉弶偼姰慡撈棫偱偼側偄娚傗偐側楢朚惂傕柾嶕偟偨(幚嵺偵崙柉偵傕採埬偟偰偄傞)偙偲傪柧偐偟偰偄傞丅偙偆偟偰1959擭9寧偵偼僪丒僑乕儖偼傾儖僕僃儕傾恖偵柉懓帺寛傪擣傔傞敪尵傪峴偭偨丅偙傟偵僐儘儞偼寖偟偔斀敪偟丄1960擭1寧偵偼傾儖僕僃巗偱僶儕僎乕僪偺堦廡娫偲屇偽傟傞斀棎傪婲偙偟偨丅偝傜偵丄1961擭4寧偵偼傾儞僪儗丒僛儗乕儖丄儔僂儖丒僒儔儞丄儌乕儕僗丒僔儍乕儖丄僄僪儌儞丒僕儏僆乕偺4恖偺彨孯偵傛偭偰彨孯払偺斀棎偑杣敪偟偨傕偺偺丄僪丒僑乕儖偵傛偭偰懍傗偐偵捔埑偝傟偨丅寢嬊傾儖僕僃儕傾椞桳偺宲懕傪庡挘偡傞塃梼慻怐OAS偺僥儘偵傛傞斀懳傪墴偟愗偭偰丄1962擭丄撈棫傪彸擣偟偨丅僪丒僑乕儖偼偙偺娫丄偨傃偨傃OAS偺僥儘傗埫嶦偺昗揑偲側偭偨( 仺 徻嵶偼乽僕儍僢僇儖偺擔乿崁傪嶲徠)丅1962擭8寧偵偼僷儕峹奜偺僾僥傿亖僋儔儅乕儖偱丄忔偭偰偄偨帺摦幵偑OAS偵傛傝婡娭廵偱棎幩偝傟偨乽僾僥傿亖僋儔儅乕儖帠審乿偑婲偒偨偑丄僪丒僑乕儖偼嬨巰偵堦惗傪摼偨丅

傑偨丄傾僼儕僇偵巆偭偰偄偨僼儔儞僗椞惣傾僼儕僇媦傃僼儔儞僗椞愒摴傾僼儕僇偺峀戝側僼儔儞僗椞偺怉柉抧偵懳偟丄1958擭9寧丄僼儔儞僗嫟摨懱偺尦偱偺戝暆側帺帯傪擣傔偨戞屲嫟榓崙寷朄偺彸擣傪媮傔偨丅媫恑揑撈棫攈偩偭偨僙僋丒僩僁乕儗棪偄傞僊僯傾偼偙傟傪斲寛偟扨撈撈棫偺摴傪曕傫偩傕偺偺丄偦傟埲奜偺怉柉抧偼偡傋偰偙傟傪彸擣偟丄1960擭偵偼偙傟傜偺怉柉抧偼偡傋偰撈棫偟偰偄傞(偙偺偙偲偵傛傝丄1960擭偼乽傾僼儕僇偺擭乿偲傕屇偽傟傞偙偲偲側偭偨)丅偙傟偵傛偭偰丄僼儔儞僗偼撈棫摤憟偵傛偭偰崙椡傪偡傝尭傜偡偙偲側偔丄撈棫屻偺彅崙偵懳偟嫮偄塭嬁椡傪曐帩偡傞偙偲偑偱偒偨丅

仭撈帺楬慄

搶惣椉恮塩偺娫偱椻愴偑懕偔拞丄僪丒僑乕儖偼傾儊儕僇偲僜楢偺挻戝崙傪拞怱偲偡傞椉恮塩偲偼暿偵丄儓乕儘僢僷彅崙偵傛傞乽戞嶰偺嬌乿傪嶌傞傋偒偩偲偄偆堄幆傪帩偪丄僼儔儞僗傪偦偺拞怱偲偟傛偆偲偟偰偄偨偙偲傪丄堚嶌偲側偭偨夞憐榐偺拞偱傕弎傋偰偄傞丅斵帺恎偼儓乕儘僢僷奺崙偑楌巎傗暥壔揑攚宨傪柍帇偟偰摑崌偡傞偙偲偼柍棟偩偲峫偊偰偄偨偑丄奺崙偑嫟摨偟偰帠偵摉偨傞楢崌偵偼傓偟傠愊嬌揑偩偭偨丅

偦偙偱惣僪僀僣偲偼榓夝丒嫤椡傪恑傔傞斀柺丄傾儊儕僇庡摫偺杒戝惣梞忦栺婡峔(NATO)傗崙嵺楢崌偵偼斸敾揑側懺搙傪庢傝丄1966擭偵NATO偺孯帠婡峔偐傜扙戅(堦斒偺惌帯晹栧偵偼巆棷)偟偨丅偦偺偨傔丄NATO杮晹偼僼儔儞僗偺僷儕偐傜儀儖僊乕偺僽儕儏僢僙儖傊偺堏揮傪梋媀側偔偝傟偨丅偦傟偲暲峴偟偰崙楢暘扴嬥偺巟暐偄傪掆巭偟丄傾儊儕僇偲嬤偄棫応傪庢傞僀僊儕僗偺墷廈宱嵪嫟摨懱(EEC)傊偺壛柨嫅斲傕昞柧偟偨丅偙偺帪婜偵偼搶儓乕儘僢僷彅崙傕楌朘偟偰偄傞丅傑偨摉帪寖壔偟偰偄偨儀僩僫儉愴憟偵懳偡傞傾儊儕僇偺夘擖傪斸敾偟丄儀僩僫儉偺拞棫壔傪傾儊儕僇偵採埬偟偨偑丄庴偗擖傟傜傟側偐偭偨丅偙偺拞棫壔峔憐偼愴屻偵側偭偰傾儊儕僇懁偱傕嵞昡壙偑帋傒傜傟傞傛偆偵側偭偨丅

傑偨丄乽僼儔儞僗偺埨慡曐忈偑傾儊儕僇偺妀偺嶱偵埶懚偣偢偵嵪傓乿偲偺怣擮偱丄捠忢暫椡嶍尭偺戙傢傝偵僼儔儞僗撈帺偺妀暫婍偺奐敪傪悇恑偟丄1960擭2寧偵偼僒僴儔嵒敊偺儗僈乕僰幚尡応偱尨敋幚尡偵惉岟偟丄傾儊儕僇丄僜楢丄僀僊儕僗偵師偖妀曐桳崙偲側偭偨丅1964擭偵偼僀僊儕僗傪彍偔懠偺惣懁愭恑崙偱偼嵟傕憗偔丄嫟嶻庡媊惌尃壓偺拞壺恖柉嫟榓崙傪崙壠彸擣偟偨丅2擭屻丄拞崙偱暥壔戝妚柦偑婲偙偭偨丅1967擭7寧24擔偵偼丄儌儞僩儕僆乕儖枩崙攷棗夛朘栤偺偨傔偵朘傟偰偄偨僇僫僟偺働儀僢僋廈儌儞僩儕僆乕儖巗偱丄孮廤傪慜偵乽帺桼働儀僢僋枩嵨!乿(Vive le Québec libre!) 偲惡傪忋偘丄僇僫僟偲僼儔儞僗偲偺娫偺奜岎栤戣偵側偭偨偩偗偱側偔丄働儀僢僋撈棫塣摦偺壩偵桘傪拲偖寢壥偲傕側偭偨丅

仭屲寧妚柦

悽奅揑側妛惗塣摦偺崅傑傝偲嫟偵丄嵍攈揑側敪憐偐傜尰戙幮夛傪乽娗棟幮夛乿偲偟偰崘敪偡傞婡塣偑崅傑傞丅偦偺偝側偐丄彈巕椌傊偺怤擖傪嬛巭偝傟偨抝巕戝妛惗偺峈媍偐傜1968擭丄屲寧妚柦偑杣敪偡傞丅僼儔儞僗慡搚傪僗僩儔僀僉偺棐偑廝偄丄僪丒僑乕儖偼婋婡偵娮傞丅偟偐偟斵偼僕儑儖僕儏丒億儞僺僪僁乕庱憡側偳偺姪傔傕偁傝丄媍夛傪夝嶶偟偰崙柉偺堄巚傪栤偆偙偲傪昞柧偟偨丅偦傟偵屇墳偟偨僪丒僑乕儖巟帩偺戝婯柾側僨儌偑峴傢傟丄傑偨僆儕償傿僄丒僕僃儖儅儞僩儅偑僜儖儃儞僰戝妛戝島摪偱僪丒僑乕儖巟帩偺墘愢傪峴偆丅屲寧妚柦偼媫懍偵椡傪幐偄丄僪丒僑乕儖偼媍夛慖嫇偱傕埑彑偟偰婋婡傪忔傝墇偊傞丅

偟偐偟梻1969擭偵偼丄斵偑崙柉搳昜偵晅偟偨忋堾媦傃抧曽峴惌惂搙偺夵妚埬偑斲寛偝傟丄偦偺昁梫偑側偐偭偨偵傕偐偐傢傜偢僪丒僑乕儖偼帿擟偟偨丅偙偺夵妚埬帺懱偼媍夛傪捠夁偝偣傞偙偲偑晄壜擻偱偼側偐偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄僪丒僑乕儖偑懁嬤偨偪偺斀懳傪墴偟愗偭偰姼偊偰崙柉搳昜傪峴偭偨恀堄偼柧傜偐偱偼側偄丅

|

仭堷戅屻

帿擟屻偼抧曽偺嶳懞僐儘儞儀丒儗丒僪僁丒僛僌儕乕僘偵廧嫃傪堏偟偰幏昅妶摦偵愱擮偟丄梻1970擭11寧偵夝棧惈戝摦柆釒攋楐偵傛傝79嵨偱巰嫀偟偨丅亀婓朷偺夞憐亁偲戣偟偨夞憐榐偑枹姰偺愨昅偲側偭偨丅

堚尵彂偵偼丄乽崙憭偼晄梫丅孧復摍偼堦愗帿戅丅憭媀偼僐儘儞儀偱丄壠懓偺庤偵傛傝娙慺偵峴偆傛偆偵乿偲婰偝傟偰偄偨偑丄僼儔儞僗惌晎偺婓朷傕偁傝丄寢嬊崙憭偑幏傝峴傢傟偨丅曟抧偼婓朷捠傝僐儘儞儀丒儗丒僪僁丒僛僌儕乕僘偵偁傞丅

丂 |

| 仭僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉 / 僫僔僆僫儕僗儅丒僇僞儔乕 |

丂

丂

|

僇僞儖乕僯儍偵偝傜偵崅搙側帺帯傪媮傔傞丄傑偨偼僇僞儖乕僯儍偑姰慡偵撈棫崙壠偲側傞偙偲傪栚巜偡惌帯塣摦丅抧堟僫僔儑僫儕僘儉偺柤徧丅

僇僞儖乕僯儍偺楌巎丄僇僞儖乕僯儍岅丄僇僞儖乕僯儍撈帺偺柉朄偲偄偭偨楌巎揑尃棙偵崻偞偟偰偄傞丅尰嵼偺億儕僔乕偼丄1830擭戙偵偝偐傫偲側偭偨暥壔塣摦僇僞儔僯僗儌(es丄僇僞儖乕僯儍偼僗儁僀儞偲偼堎側傞楌巎偲暥壔傪帩偭偨懚嵼偱丄偦偺撈帺惈偺壙抣傪擣傔丄曐懚偟偰偄偙偆偲偄偆惌帯揑怣忦)偲偟偰惗傑傟偨傕偺偑丄1890擭戙偵柧妋偵側偭偨僇僞儖乕僯儍偺惌帯塣摦偲寢傃偮偄偰20悽婭弶摢偵娤擮揑偵宍嶌傜傟偨丅惌帯壠僶儗儞僥傿丒傾儖儈儔僀(en)偲抦幆奒媺偨偪偼偙偺夁掱偵嶲壛偟丄僇僞儖乕僯儍岅偺彸擣傪摼傞偺偲摨條偵帺帯傪暅妶偝偣傞偲偄偆怴偨側惌帯僀僨僆儘僊乕傪懙偊偨丅偙傟傜偺梫媮偼丄僇僞儖乕僯儍寷朄(es丄嵟屆偺傕偺偼1283擭偺僐儖僣偱惉棫)偺暅妶傪愢偄偨1892擭偺儅儞儗僓憪埬(es)偵梫栺偝傟偰偄傞丅

尰嵼丄嵍梼丄拞摴丄塃梼偺惌搣偍傛傃巗柉傪曪妵偡傞傕偺偲側偭偰偄傞丅

|

仭僫僔儑僫儕僘儉偺挭棳

仭柉懓帺寛尃

庡偲偟偰尰嵼僇僞儖乕僯儍柉庡廤拞(Convergència Democràtica de Catalunya丄棯徧CDC)偑棪偄傞丅偙偺惌搣偼丄僇僞儖乕僯儍偼崙(Nació)偱偁傝丄偝傜側傞帺帯偺奼戝傪妉摼偡傋偒偲榑偠傞丅偦偟偰丄僇僞儖乕僯儍恖帺恎偑丄僇僞儖乕僯儍偑彅柉懓偑摑崌偟偨扨堦崙壠丄偁傞偄偼楢朚惂崙壠偲偟偰偺僗儁僀儞偵巆棷偡傋偒偐丄撈棫偡傋偒偐傪寛傔傞柉懓帺寛尃傪桳偡傞偲偄偆偙偲傪擣傔傞傋偒偱偁傞偲偡傞丅

仭撈棫

僇僞儖乕僯儍嫟榓庡媊嵍梼(en丄棯徧ERC)偑宖偘傞丅CDC偺堦晹傕巟帩偟偰偄傞偑丄僇僞儖乕僯儍撈棫偺峔憐傪庣傝丄撈棫偵岦偗偰偺僗僥僢僾偲偟偰僇僞儖乕僯儍偺帺屓寛掕尃傪妉摼偟傛偆偲偡傞偙偺摦偒偼丄偝傜偵彮悢攈偲側偭偰偄傞丅

撈棫塣摦埲忋偵丄崙偲偟偰偺僇僞儖乕僯儍偼帺帯廈偩偗偵偲偳傑傜偢丄僇僞儖乕僯儍岅傗僇僞儖乕僯儍暥壔傪嫟桳偡傞僶儗儞僔傾廈丄僶儗傾儗僗彅搰丄傾儔僑儞廈偺搶晹偵偁傞僼儔儞僴抧曽丄杒僇僞儖乕僯儍偲傕屇偽傟傞僼儔儞僗偺儖僔儓儞丄僒儖僨乕僯儍搰偺傾儖僎乕儘丄傾儞僪儔岞崙偐傜側傞偺偑僇僞儖乕僯儍崙偱偁傞偲偄偆巚憐偑桪惃偱偁傞丅偙傟傜偺抧堟偼堦曽偱僇僞儖乕僯儍岅寳偺柤偑偮偗傜傟丄偙偺棳傟偺媶嬌偺慱偄偼崙楢崌傪偮偔傞偙偲偱偁傞丅

|

仭棟擮

僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉偲撈棫塣摦偼丄僇僞儖乕僯儍暥壔偼僗儁僀儞(偡側傢偪僇僗僥傿乕儕儍)偺暥壔偲偼堎側傞偲庡挘偡傞丅1714擭偵僗儁僀儞丒僽儖儃儞壠偑晲椡偱僇僞儖乕僯儍傪愯椞偟偰偐傜丄埲屻梷埑偝傟懕偗偰偒偨崙偱偁傞偲庡挘偡傞丅僼僃儕儁5悽偑晍崘偟偨怴崙壠婎杮朄偵傛偭偰丄僗儁僀儞宲彸愴憟屻偨偩偪偵僇僞儖乕僯儍偺朄惂搙偼攑巭偝傟丄岞揑側応強偱偺僇僞儖乕僯儍岅巊梡偑嬛巭偝傟偨丅暥壔揑棫応偐傜丄僇僞儖乕僯儍偺僫僔儑僫儕僗僩偼丄僇僞儖乕僯儍偵偍偄偰偁傜備傞幮夛揑側応柺偱丄僇僞儖乕僯儍恖偼僇僗僥傿乕儕儍岅傛傝傕桪愭偟偰柉懓撈帺偺尵梩丒僇僞儖乕僯儍岅傪巊偍偆偲彠椼偡傞丅壛偊偰丄榖幰偺懡偝傗暥壔揑丒揱摑揑棫応偐傜丄僗儁僀儞惌晎巤愝丄傑偨偼儓乕儘僢僷奺崙偺巤愝偱僇僞儖乕僯儍岅傪榖偡尃棙傪庣傠偆偲偡傞丅

僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僗僩偲僇僞儖乕僯儍暘棧庡媊幰偼丄僇僞儖乕僯儍偼嵿惌愒帤傪杽傔傛偆偲偡傞僗儁僀儞崙壠偵傛偭偰宱嵪揑懝奞傪偙偆傓偭偰偄傞偲庡挘偡傞丅傑偨擺傔偨惻嬥傛傝傕丄庴偗傞傋偒壎宐偑彮側偄偲偡傞丅偙傟傜偺棟桼偐傜丄揱摑揑偵僇僞儖乕僯儍偼巌朄丄峴惌丄棫朄丄暥壔丄宱嵪偺奺棫応偐傜丄尰嵼傛傝傕偝傜偵崅搙側帺帯傪梫媮偟偰偄傞丅

徾挜揑側棫応偐傜偼丄僇僞儖乕僯儍偼僗儁僀儞慖庤抍偺峔惉偵壛傢傜偢丄僇僞儖乕僯儍撈帺偺慖庤抍傪帩偮傋偒偲榑偢傞丅僗儁僀儞慖庤抍偲偼柧傜偐偵嬫暿偟偰丄旕崙壠偱偁傞僗僐僢僩儔儞僪丄僂僃乕儖僘丄儅僇僆偺傛偆偵丄崙嵺揑側僗億乕僣僀儀儞僩偵岞幃偵嶲壛偡傋偒偲偄偆丅

僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉偲僇僞儔僯僗儌傪嬫暿偟側偗傟偽側傜側偄偺偼丄僇僞儖乕僯儍偺徾挜傗揱摑傪徿巀偟側偑傜僇僞儖乕僯儍岅偲偄偆暥壔傪庣傞偙偲偲丄偝傜偵戝偒側帺帯偺妉摼傪愢偔偙偲偼丄僫僔儑僫儕僘儉偺僷儔儊乕僞乕偺傕偲偱偼偦偺惌帯揑傾僾儘乕僠偑柧妋偱側偄偲偙傠偱偁傞丅偟偐偟懡偔偺挷嵏偵傛傟偽丄僇僞儖乕僯儍恖偺戝晹暘偑僇僞儖乕僯儍偑崙偱偁傞偲怣偠偰偍傝丄惌帯峴摦傪峴偆婡娭偱偼側偄偲偟丄僗儁僀儞崙撪偱偺僇僞儖乕僯儍崙偺姰慡摑崌傪愢偔丅僇僞儖乕僯儍撈棫塣摦偲偄偆慖戰傪攔彍偟偰偄傞偺偱偁傞丅僇僞儖乕僯儍撈棫塣摦偱偼丄僇僞儖乕僯儍幮夛庡媊幰搣(PSC)媦傃僇僞儖乕僯儍椢偺僀僯僔傾僥傿僽偲偄偭偨惌搣偼亀僫僔儑僫儕僗僩亁偲傒側偝傟側偄偑丄僇僞儖乕僯儍恖偲偟偰惓幃偵僇僞儖乕僯儍偼崙偱偁傞偲偄偆棟擮傪庣偭偰偍傝丄尰嵼偺帺帯廈偺榞慻傒傑偨偼楢朚崙壠偺掕懃偵偍偄偰僗儁僀儞偺堦堳偱偁傠偆偲偡傞丅

|

仭僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉偺楌巎

僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉偼丄僇僞儔僯僗儌偺曄堎偲偟偰丄20悽婭弶摢偵惌帯塣摦偲偟偰宍惉偝傟偨丅暥壔偲偟偰偺僫僔儑僫儕僘儉偺抋惗偼1830擭戙偱丄1890擭戙偵偼惌帯揑僫僔儑僫儕僘儉偲暘棧偟偨丅

仭儔僫僔僃儞僒

1830擭戙丄儘儅儞庡媊偺崅傑傝偐傜儔僫僔僃儞僒(Renaixença, 僇僞儖乕僯儍岅偱儖僱僒儞僗)偲屇偽傟傞塣摦偑惗傑傟偨丅儔僫僔僃儞僒偲偼抦幆揑偦偟偰暥壔揑側惙傝忋偑傝偱偁傝丄弶婜偵偼惌帯揑梫媮偼媮傔偢丄僇僞儖乕僯儍岅偺暅妶偲擣徹傪媮傔偰偄偨丅儔僫僔僃儞僒偺尮偼丄傂偲偮偼僶儗儞僥傿儞丒傾儖儈儔僀偑巒傔偨楢朚柉庡嫟榓搣丄偦偟偰傕偆傂偲偮偼僕儏僛僢僾丒僩乕儔僗偑棪偄偨僇儖儕僗僞塣摦偱偁偭偨丅斵傜偺梫媮偼丄1892擭偺儅儞儗僓憪埬偵惙傝崬傑傟偨丅

仭20悽婭

僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉偑惌帯揑廳梫惈傪帩偭偰巒傑偭偨偺偼丄1901擭偺慖嫇偱抧曽惌搣丄柉懓庡媊惌搣丄曐庣惌搣偑彑棙偟偨偲偒偐傜偱偁傞丅1906擭丄孯偼僇僞儖乕僯儍岅偵嫟姶偡傞怴暦偺婲憪偵尵偄偑偐傝傪偮偗丄僫僔儑僫儕僗僩慡堳偺搟傝傪偐偒偨偰偨丅偦傟傪惌帯揑峔憿偵惙傝崬傫偩偺偑丄惌搣偺僜儕僟儕僞乕丒僇僞儖乕僯儍(僇僞儖乕僯儍楢懷)偱偁傞丅寢壥偲偟偰丄塣摦傪峔惉偡傞2梫慺丄暥壔偲惌帯偑寢傃偮偄偨丅1907擭偺慖嫇偺寢壥丄僇僞儖乕僯儍媍夛44媍惾偺偆偪41媍惾傪妉摼偟偨偺偱偁傞丅僶儖僙儘僫偺斶寑偺堦廡娫屻丄僜儕僟儕僞乕偼夝懱偝傟偨丅

1913擭丄曐庣揑側僄僪僁傾儖僪丒僟乕僩惌尃偼丄僇僞儖乕僯儍楢朚惂傪偮偔傝嵦戰偟偨丅偙傟偼丄抧曽惌搣偑棪偄傞4偮偺導媍夛傪娷傫偩丄帺帯惌晎偺堦庬偱偁偭偨丅1918擭埲崀僇僞儖乕僯儍偵偍偗傞戞堦搣偼丄僗儁僀儞媍夛偱懡偔偺媍惾傪妉摼偡傞偙偲偼側偐偭偨丅偦偺曐庣揑側巔惃偼暅屆庡媊揑側惌尃偲偮側偑傝傪帩偪丄1923擭偵惉棫偟偨僾儕儌丒僨丒儕儀乕儔惌尃偵斀懳傕偟側偐偭偨丅偟偐偟丄僗儁僀儞丒僫僔儑僫儕僘儉偲憡斀偡傞慡偰偺僫僔儑僫儕僘儉偵偮側偑傝偐偹側偄惌嶔偱偁偭偨楢朚惂偑丄崙夛偐傜庢傝壓偘傜傟偨丅堦曽偱丄CNT(es丄戞堦僀儞僞乕僫僔儑僫儖偵偮側偑傝偺偁偭偨傾僫儖僐僒儞僨傿僇儕僗儉偺楯摥慻崌)偵戙昞偝傟傞丄僾儘儗僞儕傾乕僩偺戝懡悢偼傾僫乕僉僗儉傪巟帩偟偰偄偨丅

僾儕儌丒僨丒儕儀乕儔撈嵸惌尃偺捈慜丄僼儔儞僙僗僋丒儅僔傾乕偺庡摫偱弶偺恊僇僞儖乕僯儍撈棫惌搣丄傾僗僞丒僇僞儔乕(es丄僇僞儖乕僯儍崙壠)偑抋惗偟偨丅撈嵸惌尃屻丄傾僗僞丒僇僞儔乕偼嵍攈惌搣偵壛傢傝丄僇僞儖乕僯儍嫟榓庡媊嵍梼偲側偭偨丅偙偺惌搣偼丄僗儁僀儞戞擇嫟榓惌婜偵僇僞儖乕僯儍偺柨庡揑懚嵼偲側偭偨丅偙偺帪戙丄偦偟偰堦曽揑側僇僞儖乕僯儍嫟榓崙偺愰尵屻丄僇僞儖乕僯儍偺僫僔儑僫儕僘儉偼1932擭僇僞儖乕僯儍帺帯寷復(es)傪彑偪庢偭偨(僕儍僫儔儕僞乕丒僨丒僇僞儖乕僯儍傕暅妶偟偨)丅僗儁僀儞撪愴偱僼儔儞僐偑彑棙偡傞偲丄抧堟僫僔儑僫儕僘儉偼僗儁僀儞崙壠傊偺斀媡偱偁傞偲傒側偡丄梷埑偺帪戙偑巒傑偭偨丅僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僗僩偨偪偼抧壓傊愽暁偡傞偐丄崙奜傊朣柦偟偨丅1939擭丄僼儔儞僗傊摝傟偨123戙僕儍僫儔儕僞乕庱斍儕儏僀僗丒僋儞僷僯傿僗傜偵傛偭偰丄僷儕偱僇僞儖乕僯儍崙柉夛媍(ca)偑慻怐偝傟偨(僫僠僗偺僼儔儞僗怤峌屻偼儘儞僪儞傊摝傟偨)丅僋儞僷僯傿僗偺孻巰屻偼丄僕儏僛僢僾丒僀儖儔偑僕儍僫儔儕僞乕傪棪偄偨丅

帺桼偺側偄帪戙偱偁偭偨偵傕偐偐傢傜偢丄1951擭丄1956擭丄1971擭丄1974擭偲暋悢夞偺楯摥幰僨儌偑慻怐偝傟丄夞傪廳偹傞偛偲偵婯柾偑戝偒偔側偭偨丅1958擭偵旕崌朄偵寢惉偝傟偨僇僩儕僢僋宯楯摥慻崌僇僞儖乕僯儍丒僉儕僗僩嫵楯摥幰楢懷偼丄1961擭偵僇僞儖乕僯儍丒楯摥幰楢懷偵柤徧傪曄偊丄媫恑攈偲拞娫攈傪書偊偨丅斀僼儔儞僐傪彞偊傞抍懱偲偟偰偼丄傾僙儞僽儗傾丒僨丒僇僞儖乕僯儍(ca)偑偁偭偨丅斵傜偼帺桼丄壎幫丄1932擭偺帺帯朄暅妶丄柉庡惃椡偺摑崌傪媮傔丄嵍塃椉攈偐傜峀偔嶲壛幰偑偁偭偨丅僼儔儞僐偑杤偟偨1975擭埲屻丄柉惌堏娗偑恑傔傜傟偨丅

1977擭丄僕儏僛僢僾丒僞儔僨乕儕儍僗棪偄傞僕儍僫儔儕僞乕偑丄挿偄朣柦婜娫傪廔偊偰僇僞儖乕僯儍傊栠偭偨丅1978擭僗儁僀儞寷朄偱偼丄僗儁僀儞偼懡偔偺崙偲抧堟偐傜側傞崙壠偱偁傞偲擣幆偝傟偨丅1980擭8寧11擔丄僇僞儖乕僯儍偼帺帯廈偲側偭偨丅摨擭偺帺帯廈慖嫇偱丄僕儑儖僨傿丒僾僕儑儖棪偄傞曐庣丒柉懓庡媊惌搣廤拞偲摑堦(棯徧CiU)偑戞堦搣偲側傝丄偙偺忬懺偼2003擭傑偱懕偄偨丅

仭21悽婭

2003擭11寧丄廤拞偲摑堦偼慖嫇偱攕戅偟偨丅帺帯廈媍夛偼嶰搣楢棫偲側傝丄僷僗僋傾儖丒儅儔僈僀偑僕儍僫儔儕僞乕庱斍偲側偭偨丅媍堳悢偱偼CiU偑嵟戝偱偁傞偑丄僇僞儖乕僯儍幮夛庡媊幰搣(es丄棯徧PSC)丄ERC丄PP丄ICV偑偙傟偵懕偄偨丅

2006擭僇僞儖乕僯儍帺帯廈慖嫇偱偼丄庡梫惌搣偑僇僞儖乕僯儍丒僫僔儑僫儕僘儉惌搣偱愯傔傜傟偨丅僇僞儖乕僯儍柉庡廤拞丄僇僞儖乕僯儍柉庡楢崌(es丄棯徧Unio)丄僇僞儖乕僯儍嫟榓庡媊嵍梼偺嶰搣偱丄摼昜棪偼45.88亾偱偁偭偨丅偙傟傜偺惌搣偺拞偱偼堄尒偑暘嶶偟偰偄傞丅傛傝媫恑揑側恖乆偼丄暘棧偟偨僇僞儖乕僯儍崙壠庽棫偵枮懌偟偰偄傞偩偗偱偁傞丅懳徠揑偵丄傛傝壐寬側恖乆偼丄僇僞儖乕僯儍偺傾僀僨儞僥傿僥傿乕偺曐岇偼僗儁僀儞崙撪偱憡梕傟傜傟側偄偲妋怣偟偰偍傝丄昁偢偟傕摨偠偲偄偆傢偗偱偼側偄丅傑偨懠偺恖乆偼峈媍偺堄枴偱偙傟傜偺惌搣偵搳昜偟偰偍傝丄慡懱揑側惌搣峧椞偲昁偢偟傕堦懱姶偼帩偭偰偄側偄(偨偲偊偽丄堦晹偺恖乆偼扨偵CiU偵朞偒偰偄傞偺偱丄嵍梼宯偺嫟榓崙惉棫傪朷傫偱偄側偔偰傕丄ERC偵搳昜偟偨偐傕偟傟側偄)丅

2006擭丄傛傝帺帯廈惌晎偺尃尷偑奼戝偝傟偨丄僇僞儖乕僯儍帺帯寷復夵惓偺廧柉搳昜偑峴傢傟偨丅栺73.24亾偺巀惉搳昜傪庴偗丄2006擭8寧偵巤峴偝傟偨丅偟偐偟丄48.84亾偺搳昜棪偼丄僇僞儖乕僯儍偺柉庡庡媊惌帯偺楌巎偺拞偱嵟傕崅偄婞尃偑峴傢傟偨偙偲傪堄枴偟偨丅偙傟偼丄堦斒戝廜偑夝偒曻偨傟偰偄傞徹偟丄傑偨偼僇僞儖乕僯儍偺傾僀僨儞僥傿僥傿乕惌嶔偲偺憟偄偺椉曽偑堷偒崌偄偵弌偝傟偨丅

偟偐偟丄帺帯偱偼晄廫暘偱偁傞偲偟偰丄僇僞儖乕僯儍偱偼撈棫傪媮傔傞惡偑堦掕悢偁傞丅摿偵丄僜僽儕儞婋婡偵抂傪敪偡傞宱嵪婋婡偺忬嫷壓偱丄宱嵪惌嶔偵偍偄偰僇僞儖乕僯儍偑懠偺帺帯廈傛傝傕晄摉偵埖傢傟偰偄傞偲偺巚偄偐傜丄撈棫惃椡偼惃偄傪摼偮偮偁傞丅2012擭11寧25擔偺僇僞儖乕僯儍廈媍夛慖嫇偱偼丄撈棫傪庡挘偡傞4偮偺惌搣偑崌寁87媍惾偲丄慡懱偺栺3暘偺2傪妉摼偟偰偄傞丅9寧11擔偼丄僗儁僀儞宲彸愴憟偺嵟屻偺愴偄偱偁傞僶儖僙儘僫曪埻愴偱丄僇僞儖乕僯儍偑僗儁僀儞丒僼儔儞僗楢崌孯偵攕杒偟偨擔偱偁傝丄乽僇僞儖乕僯儍偺擔乿偲偄偆婰擮擔偲側偭偰偄傞丅偙偺擔偵偼撈棫傪媮傔傞僇僞儖乕僯儍巗柉偑100枩恖扨埵偱廤傑傝丄恖娫偺嵔傪嶌偭偰惌晎偵撈棫傪媮傔偰偄傞丅僇僞儖乕僯儍偱偼丄2014擭偵撈棫偵娭偡傞廧柉搳昜傪梊掕偟偰偄傞丅偟偐偟丄拞墰惌晎偺儔儂僀庱憡偼偙偺廧柉搳昜傪慾巭偡傞峔偊傪曵偟偰偄側偄丅堦曽丄撈棫斀懳傪彞偊傞僇僞儖乕僯儍廧柉傕彮側偔側偔丄2013擭10寧12擔偵偼丄撈棫斀懳傪彞偊傞悢枩恖婯柾偺僨儌偑峴傢傟偨丅僨儌偺嶲壛幰偼丄庡嵜幰敪昞16枩恖丄僶儖僙儘僫摉嬊偼3枩恖偲偟偰偄傞丅

2014擭11寧9擔偵幚巤偝傟偨僇僞儖乕僯儍廈撈棫傪栤偆廧柉搳昜偱偼僇僞儖乕僯儍廈偼崙壠偱偁傞傋偒偱偁傝丄撈棫傪朷傓惡偑80.76%偵払偟偨丅2015擭9寧27擔偵搳奐昜偝傟偨僇僞儖乕僯儍帺帯廈媍夛慖嫇偱偼僇僞儖乕僯儍廈撈棫巀惉攈偑135媍惾拞夁敿悢偺72媍惾傪妉摼偟丄2015擭11寧9擔丄僇僞儖乕僯儍媍夛偼僇僞儖乕僯儍撈棫庤懕偒奐巒愰尵傪嵦戰偟偨丅丂 |

| 仭僀儞僪偺僫僔儑僫儕僘儉 |

丂

丂

|

|

僀儞僪偵偍偗傞僫僔儑僫儕僘儉偼丄僀儞僪撈棫塣摦傪捠偠偰宍惉偝傟丄僀儞僪幮夛偵偍偗傞柉懓丄廆嫵揑懳棫偲摨條偵僀儞僪偺惌帯偵嫮偄塭嬁傪梌偊懕偗偰偄傞丅僀儞僪偺僫僔儑僫儕僘儉偼偟偽偟偽1947擭偺僀僊儕僗偐傜偺撈棫埲慜偵擣傔傜傟偨丄僀儞僪暥壔寳偑僀儞僪垷戝棨傂偄偰偼傾僕傾偵梌偊偨塭嬁偲寢傃偮偗偰岅傜傟傞丅

|

仭僀儞僪偺崙壠堄幆

僀儞僪偱偼楌巎忋丄懡偔偺掗崙傗惌晎偵傛偭偰摑堦崙壠偑惗傑傟偰偒偨丅屆戙偺暥彂偵偍偄偰偼僶乕儔僞墹偺傾僇儞僟丒僶乕儔僞偑僀儞僪偺椞堟傪婯掕偟偰偍傝丄偙傟傜偺抧堟偑尰嵼偺僀儞僪暥壔寳傪宍惉偟偰偄傞丅儅僂儕儎挬偼僀儞僪慡堟偲撿傾僕傾丄儁儖僔儍偺戝晹暘傪斉恾偵壛偊偨嵟弶偺摑堦崙壠偲側偭偨丅埲屻丄僀儞僪偺奺帪戙偺崙壠偼僌僾僞挬丄儔乕僔儏僩儔僋乕僞挬丄僷乕儔挬丄儉僈儖掗崙丄僀僊儕僗椞僀儞僪掗崙側偳偑拞墰惌晎傪帩偮摑堦崙壠偲偟偰孨椪偟偰偒偨丅

仭斈撿傾僕傾庡媊

僀儞僪偺崙壠奣擮偼扨偵庡尃偺媦傇椞堟偺奼戝傪婎慴偲偼偟偰偄側偄丅僫僔儑僫儕僘儉偺婎慴偲側偭偰偄傞偺偼丄屆戙僀儞僪偵偍偗傞僀儞僟僗暥柧偲償僃乕僟帪戙丄偦偟偰悽奅偺庡梫廆嫵偵悢偊傜傟傞僸儞僪僁乕嫵丄暓嫵丄僕儍僀僫嫵丄僔僋嫵傪惗傒弌偟偰偄傞揰偵偁傞丅僀儞僪偺僫僔儑僫儕僗僩偼僀儞僪傪僀儞僪垷戝棨慡懱偺椞堟傪偝偟偰僀儞僪偺僫僔儑僫儕僘儉傪榑偠傞偙偲偑懡偄丅

仭懠崙偺怤峌

僀儞僪偼夁嫀偺楌巎忋丄儅儔乕僞乕墹崙偵偍偗傞僔償傽乕僕乕丄僕儍乕儞僔乕偵偍偗傞儔僋僔儏儈乕丒僶乕僀乕丄儔乕僕僾乕僞乕僫乕偵偍偗傞僉僢僩僁乕儖丒僠僃儞僫儅傗僾儔僞乕僾丒僔儞僌(儅僴乕儔乕僫乕丒僾儔僞乕僾)丄僠儍僂僴乕儞挬偺僾儕僩償傿乕儔乕僕3悽丄僈僘僫挬峜掗儅僼儉乕僪傗僀僊儕僗偺僀儞僪巟攝傪攔彍偟傛偆偲偟偨僥傿僾乕丒僗儖僞乕儞側偳丄懠崙偺僀儞僪怤峌傗僀儞僪巟攝偵懳偟偰懡偔偺墹丄墹斳傪梚偟偰懳峈偟偰偒偨丅儅僂儕儎挬偺僠儍儞僪儔僌僾僞傗儅僈僟崙偺傾僔儑乕僇墹側偳丄屆戙僀儞僪偺墹偼廆嫵揑側姲梕偝傕偝傞偙偲側偑傜愴偺揤嵥偲偟偰屻悽偵岅傝宲偑傟偰偄傞丅

儉僗儕儉偺墹傕傑偨僀儞僪偺屩傝偺堦晹偲側偭偰偄傞丅儉僈儖掗崙嵟惙婜偺墹偱偁偭偨傾僋僶儖偼崙撪偺廆嫵揑懳棫傪夝徚偟傛偆偲偟丄崙撪偵僇僩儕僢僋嫵夛傪愝抲偡傞偙偲偱僸儞僪僁乕嫵搆丄暓嫵搆丄僔僋嫵搆丄僕儍僀僫嫵搆側偳偲嫟偵丄僇僩儕僢僋怣幰偲傕桭岲娭學傪曐偭偰偄偨偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅僸儞僪僁乕嫵搆偱偁傞儔乕僕僾乕僩偺墹偲寣墢揑丄惌帯揑寢傃偮偒傪嫮傔偨丅

傾僋僶儖埲慜偺僗儖僞乕儞偼懡偐傟彮側偐傟廆嫵揑偵姲梕偱偼偁偭偨傕偺偺丄傾僋僶儖偼偝傜偵恑傫偱丄崙撪偵偍偗傞僀僗儔乕儉嫵偺姰慡側怣嬄偺帺桼傪曐徹偟丄婛懚偺廆嫵偲偺崿崌傪帋傒偨丅傾僋僶儖偼廆嫵揑嵎暿傪揚攑偟丄僸儞僪僁乕嫵搆偺戝恇側偳傪搊梡偟丄墹偺慜偵偍偄偰廆嫵揑媍榑傑偱峴傢偣偨丅

|

仭僗儚儔乕僕

1857擭偵婲偒偨僀儞僪戝斀棎偵偍偄偰丄僀儞僪恖暫巑偲抧曽偺斔墹崙偺斔墹偼僀僊儕僗掗崙偵懳偟偰斀棎傪婲偙偟偨丅偙偺斀棎偼崙搚慡搚傪暍偆婯柾偵傑偱敪揥偟偨偩偗偱側偔丄彨棃偺僫僔儑僫儕僘儉宍惉偺婎慴偲側傝丄廆嫵揑丄柉懓揑側懳棫傕惗傒弌偟偨丅

帺帯傪堄枴偡傞乽僗儚儔乕僕乿偼僀儞僪偺姰慡側撈棫傪梫媮偡傞僶乕儖丒僈儞僈乕僟儖丒僥傿儔僋偵傛偭偰採彞偝傟偨偑丄戞堦師悽奅戝愴屻傑偱幚傪寢傇偙偲偼側偐偭偨丅1919擭丄儘乕儔僢僩朄敪晍偵懳偡傞峈媍偺偨傔偵廤傑偭偨旕晲憰偺僀儞僪恖巗柉偵懳偟僀僊儕僗孯偑柍嵎暿幩寕傪峴偭偨傾儉儕僢僩僒儖帠審偺屻丄僀儞僪崙柉偼搟傝傪敋敪偝偣丄僀儞僪崙柉夛媍偵偍偄偰僀僊儕僗偐傜偺撈棫傪柾嶕偡傞傛偆偵側偭偨丅

仭僈儞僨傿乕傜偵傛傞撈棫塣摦

儅僴僩儅丒僈儞僨傿乕偼傾僸儞僒乕 (旕朶椡)偲巗柉揑晄暈廬傪宖偘丄墫偺峴恑偵戙昞偝傟傞僒僥傿儎乕僌儔僴塣摦傪峴偭偨嵟弶偺恖暔偱偁傞丅偙偺塣摦偵傛傝丄堦斒戝廜傕朶椡傗偦偺懠偺岲傑偟偔側偄庤抜傪梡偄傞偙偲側偔丄僀僊儕僗偵懳偡傞妚柦塣摦偵嶲壛偡傞偙偲偑壜擻偲側偭偨丅僈儞僨傿乕偼柉庡庡媊傗廆嫵揑丄柉懓揑暯摍偵偙偩傢傞偩偗偱側偔丄僇乕僗僩惂搙偵崻偞偟偨嵎暿偺揚攑塣摦傕揥奐偟丄僀儞僪偺楌巎忋弶傔偰晄壜怗柉偲屇偽傟傞恖乆偑妚柦塣摦偵嶲壛偡傞偙偲偵側偭偨丅

堦斒戝廜偑僀儞僪偵偍偗傞帺桼摤憟傊偲嶲壛偟偨偙偲偵傛傝丄妚柦塣摦偵嶲壛偡傞悢偼1930擭戙傑偱偵悢愮枩恖偵傑偱朿傟忋偑偭偨丅壛偊偰丄僈儞僨傿乕偼1918擭偐傜1919擭偵偐偗偰峴偭偨僠儍儞僷儔儞偲働僟偵偍偗傞僒僥傿儎乕僌儔僴偵傛傞彑棙偼丄僀儞僪偺惵擭憌偵懳偟僀僊儕僗偺巟攝傪懪攋偱偒傞偲偄偆帺怣傪梌偊偨丅償傽僢儔僽僶乕僀乕丒僷僥乕儖丄僕儍儚乕僴儖儔乕儖丒僱儖乕丄傾僽儖丒僇儔乕儉丒傾乕僓乕僪丄僠儍僋儔償傽儖僥傿乕丒儔乕僕儍僑乕僷乕儔乕僠儍乕儕乕丄儅僴僩儅丒僈儞僨傿乕丄儔乕僕僃乕儞僪儔丒僾儔僒乕僪丄僴乕儞丒傾僽僪僁儖丒僈僢僼傽乕儖丒僴乕儞偲偄偭偨撈棫巜摫幰偼丄抧堟傗柉懓憌傪挻偊偰僀儞僪偺恖乆偵巟帩偝傟丄嫮椡側儕乕僟乕僔僢僾偵傛偭偰崙壠偺惌帯揑曽岦惈偺婎斦傪抸偄偨丅

|

仭僀儞僪恖偺榞慻傪挻偊偰

僀儞僪偼偦偺柉懓揑丄廆嫵揑側懡條惈偲摨條丄僫僔儑僫儕僘儉偵偍偄偰傕懡條側懁柺傪尒偣傞丅廬偭偰丄嵟傕塭嬁偺戝偒偄掙棳偵偁傞傕偺偼扨側傞乽僀儞僪恖乿偲偄偆榞慻傒傪挻偊偰偄傞丅僀儞僪偺僫僔儑僫儕僘儉偵偍偄偰嵟傕媍榑偺揑偵側傝丄姶忣揑懳棫偑惗傑傟傞傕偺偑廆嫵偱偁傞丅廆嫵偼僀儞僪恖偺惗妶偵偍偄偰丄庡梫偐偮丄懡偔偺応崌偵偍偄偰崪巕偲側傞梫慺傪宍惉偟偰偄傞丅僀儞僪偵偼丄尵岅丄幮夛姷廗丄楌巎忋偺宱堒側偳偱嬫暘偝傟傞懡條側柉懓僐儈儏僯僥傿偑偁傞丅

仭僸儞僪僁乕丒僫僔儑僫儕僘儉

僀儞僪偵偍偄偰僀僗儔乕儉嫵巟帩幰偑巟攝幰憌偵偄偨帪戙偐傜丄僸儞僪僁乕嫵帥堾偺攋夡傗僀僗儔乕儉嫵傊偺嫮惂揑側夵廆丄僀僗儔儉嫵搆偵傛傞怤棯偼僸儞僪僁乕嫵偵廳戝側塭嬁傪傕偨傜偟偰偒偨丅

20悽婭偵擖傝丄僸儞僪僁乕嫵搆偼慡恖岥偺75亾傪挻偊丄僸儞僪僁乕嫵偼僫僔儑僫儕僘儉偺嫆傝強偲偄偭偰傕傛偄傕偺偲側偭偨丅尰戙偺僸儞僪僁乕嫵偱偼丄僇乕僗僩傗尵岅揑丄柉懓揑側堘偄傪挻偊偨僸儞僪僁乕嫵幮夛偺摑堦傪栚巜偟偰偄傞丅1925擭丄働乕僔儍償丒僶儕儔乕儉丒僿乕僪僎乕儚乕儖偼儅僴乕儔乕僔儏僩儔廈偺僫乕僌僾儖偵偍偄偰丄僸儞僪僁乕帄忋庡媊傪婎斦偵悩偊偨巗柉抍懱偱偁傞柉懓媊桬抍傪愝棫偟偨丅

償傿僫乕儎僋丒僟乕儌乕僟儖丒僒乕償傽儖僇儖偼僸儞僪僁乕丒僫僔儑僫儕僘儉傪懱尰偡傞崙壠偺妀偲側傞奣擮偲偟偰僸儞僪僁僩償傽偲偄偆梡岅傪摫擖偟偨丅偙偺奣擮偼僀儞僪恖柉搣傗償傿僔儏償傽丒僸儞僪僁乕丒僷儕僔儍僪偺傛偆側崱擔偺僸儞僪僁乕帄忋庡媊巟帩抍懱偺廆嫵揑丄惌帯揑側婎斦偲側偭偰偄傞丅

僸儞僪僁僩償傽偺巟帩抍懱偼僇僔儈乕儖偺傛偆側僀僗儔乕儉嫵搆偑懡悢傪愯傔傞抧堟偵偍偗傞敿帺帯揑側摿尃傪梌偊傞寷朄戞370忦偺攑巭傪庡挘偟丄儉僗儕儉偵懳偡傞摿暿側朄揑慬抲傪攑巭偟嬒堦側巗柉尃傪梌偊傞傛偆梫媮偟偰偄傞丅偙傟傜偺梫媮偼儉僗儕儉傊偺摿暿埖偄偵懳偡傞僸儞僪僁乕丒僫僔儑僫儕僘儉偺尰傟偲尒傞偙偲偑偱偒傞丅

仭僀儞僪寶崙

1906擭偐傜1907擭偵偐偗偰丄僸儞僪僁乕嫵搆偑懡悢傪愯傔傞僀儞僪崙柉夛媍傊偺儉僗儕儉偺夰媈怱偐傜僀僗儔儉嫵搆抦幆憌偵傛傝慡僀儞僪丒儉僗儕儉楢柨偑寢惉偝傟偨丅偟偐偟丄儅僴僩儅丒僈儞僨傿乕偺巜摫椡偼儉僗儕儉偐傜傕暆峀偄巟帩傪廤傔偨丅傾儕乕僈儖丒儉僗儕儉戝妛偲丄僕儍乕儈傾丒儈儕傾丒僀僗儔乕儈傾偼摨偠僀僗儔乕儉嫵偺戝妛偱偁傝側偑傜丄撈棫偟偨戝妛偲側偭偰偄傞丅慜幰偼慡僀儞僪丒儉僗儕儉楢柨偺巚憐傪惀偲偡傞慻怐偱偁傝丄屻幰偼僫僔儑僫儕僘儉媦傃僈儞僨傿乕偺巚憐偵婎偯偔儉僗儕儉偺嫵堢傪峴偆応偲偟偰愝棫偝傟偨丅

儉僴儞儅僪丒僀僋僶乕儖傗儉僴儞儅僪丒傾儕乕丒僕儞僫乕偺傛偆側儉僗儕儉偑僸儞僪僁乕嫵搆偲僀僗儔儉嫵搆偼暿屄偺崙壠傪桳偡傞傋偒偩偲峫偊傞堦曽偱丄儉僼僞乕儖丒傾僼儅僪丒傾儞僒乕儕乕傗傾僽儖丒僇儔乕儉丒傾乕僓乕僪丄僴乕儞丒傾僽僪僁儖丒僈僢僼傽乕儖丒僴乕儞丄僴僉乕儉丒傾僕儏儅儖丒僴乕儞偼儅僴僩儅丒僈儞僨傿乕偺巚憐傗僀儞僪偺帺桼摤憟傪巟帩偟丄僀儞僪偺儉僗儕儉偑暘棧撈棫偡傞傋偒偩偲偄偆峫偊偵斀懳偟偰偄傞丅屻幰偺峫偊偼僷儞僕儍乕僽丄僔儞僪廈丄僶儘乕僠僗僞乕儞廈丄儀儞僈儖抧曽偲偄偭偨丄慡僀儞僪丒儉僗儕儉楢柨偑惌帯揑偵嫮偄塭嬁椡傪帩偭偰偄傞抧堟傗僷僉僗僞儞偺暘棧撈棫偺塭嬁傪庴偗偨抧堟偱偼巟帩偝傟偰偄側偄丅

僓僉乕儖丒僼僒僀儞丄僼傽僼儖僢僨傿乕儞丒傾儕乕丒傾僼儅僪丄傾僽僪僁儖丒僇儔乕儉偼僀儞僪偺戝摑椞宱尡偑偁傞儉僗儕儉偱偁傞丅攐桪偺僔儍乕丒儖僋丒僴乕儞傗僫僔乕儖僨傿儞丒僔儍乕丄傾乕儈儖丒僴乕儞丄壒妝壠偺僓僉乕儖丒僼僙僀儞丄傾儉僕儍僪丒傾儕乕丒僴乕儞丄僋儕働僢僩慖庤偺僒僀僀僪丒僉儖儅乕僯乕丄僀儖僼傽儞丒僷僞儞丄僓僸乕儖丒僇乕儞丄儉僔儏僞僋丒傾儕乕丄儉僴儞儅僪丒傾僘僴儖僢僨傿乕儞偺傛偆側挊柤恖偺儉僗儕儉傕傑偨僀儞僪偺僔儞儃儖偲側偭偰偄傞丅

|

仭僫僔儑僫儕僘儉偲惌帯

僀儞僪偺嵟戝惌帯抍懱偱偁傝丄45擭偵傢偨偭偰梌搣偲偟偰惌尃傪塣塩偟偰偒偨僀儞僪崙柉夛媍偺惌帯揑側庡挘偼儅僴僩儅丒僈儞僨傿乕偲僕儍儚僴儖儔乕儖丒僱儖乕丄偦偟偰斵傜偵楢側傞僱儖乕丒僈乕儞僨傿乕丒僼傽儈儕乕偵埶懚偟偰偍傝丄僀儞僪撈棫埲棃僱儖乕丒僈乕儞僨傿乕丒僼傽儈儕乕偑幚尃傪埇偭偰偒偨丅

1970擭戙慜敿傑偱僀儞僪崙柉夛媍偼僀儞僪撈棫塣摦惉岟偺壎宐傪庴偗傞宍偱惌尃傪塣塩偟偰偍傝丄僀儞僪偺帺桼丄柉庡庡媊丄摑堦傪庣傞偙偲偵懳偟偰偼僱儖乕偺帪戙偲摨條偺庡挘傪孞傝曉偟偰偄傞丅儉僗儕儉偼僱儖乕偑帵偟偨廆嫵嫵堢暘棧庡媊傪梚岇偡傞僀儞僪崙柉夛媍偺巟帩幰偱偁傞丅懳徠揑偵丄僀儞僪恖柉搣偼傛傝愊嬌揑側僫僔儑僫儕僘儉偵崻偞偟偨庡挘傪揥奐偟偰偒偨丅僀儞僪恖柉搣偼僀儞僪偺暥壔偲堚嶻傪庣傝丄僀儞僪恖岥偺懡悢傪愯傔傞僸儞僪僁乕嫵搆傪庣傞惌嶔傪柾嶕偟偰偍傝丄偙偺偙偲偑嬤椬偺嫼埿偲側偭偰偄傞拞崙傗僷僉僗僞儞偵懳偡傞崙嫬慄傊偺愊嬌揑側孯帠杊塹嫮壔偲偄偭偨僫僔儑僫儕僘儉偲寢傃偮偄偰偄傞丅

廆嫵揑側庡挘傪偟偰偄傞惌搣偲偟偰偼丄僔僋嫵搆偑懡悢傪愯傔傞僷儞僕儍乕僽廈偵婎斦傪帩偮傾僇乕儕乕丒僟儖傗丄儅僴乕儔乕僔儏僩儔廈偵偍偄偰儅儔乕僞乕墹崙偵偍偗傞僔償傽乕僕乕偺傛偆偵僸儞僪僁僩償傽傪巟帩偡傞僔償丒僙乕僫乕偑偁傞丅傾僢僒儉廈偱偼丄傾僜儉恖柉夛媍偑戞堦搣偱偁偭偨傕偺偺2011擭偺慖嫇偱嶴攕傪媔偟丄傾僜儉楢崌夝曻愴慄(ULFA) 偑傾僜儉恖偺僫僔儑僫儕僘儉傪戙曎偡傞宍偲側偭偰偄傞丅僞儈儖丒僫乕僪僁廈偱偼僪儔償傿僟恖嫤夛 (DK) 偐傜惗傑傟偨僪儔乕償傿僟恑曕搣 (DMK) 傗慡僀儞僪丒傾儞僫乕丒僪儔乕償傿僟恑曕搣 (AIADMK)丄楯摥幰搣(PMK)丄僪儔乕償傿僟暅嫽恑曕搣(MDMK) 偑庡梫惌搣偲側偭偰偄傞丅

僇乕僗僩惂搙偐傜偺夝曻塣摦傪峴側偭偰偄傞惌搣偲偟偰偼丄僂僢僞儖丒僾儔僨乕僔儏廈偲價僴乕儖廈偺傛偆側僀儞僪杒晹偺恖岥偺懡偄廈偵偍偄偰晄壜怗柉 (尰嵼偺巜掕僇乕僗僩) 傗僸儞僪僁乕嫵搆偺傛偆側昻崲憌傛傝巟帩傪庴偗偰偄傞戝廜幮夛搣傗儔儖乕丒僾儔僒乕僪丒儎乕僟償偺惌搣偑偁傞丅傎傏慡偰偺僀儞僪偺廈偵廈搚拝偺恖乆偺暥壔偐傜偺巟帩偺傒傪栚揑偲偟偰惌帯庡挘傪揥奐偡傞抧堟惌搣偑偁傞丅

|

仭僫僔儑僫儕僘儉偲晲椡徴撍

僀儞僪偺孯戉偼僀儞僪偺僫僔儑僫儕僘儉偵偍偄偰昁偢榑揰偲側傞晹暘偱偁傞丅僀儞僪偺孯戉偵娭偡傞嵟屆偺婰弎偲偟偰偼償僃乕僟傗儔乕儅乕儎僫丄儅僴乕僶乕儔僞偺傛偆側彇帠帊偵尒傞偙偲偑偱偒傞丅僀儞僪偼楌巎忋懡偔偺墹崙偑嫽朣傪孞傝曉偟丄廫榋戝崙丄僔僔儏僫乕僈挬丄僈儞僈挬丄僫儞僟挬丄儅僂儕儎挬丄僔儏儞僈挬丄僇乕儔償僃乕儔丄僋僯儞僟墹崙丄僠儑乕儔挬丄僠僃乕儔挬丄僷乕儞僨傿儎挬丄僒乕僞償傽乕僴僫挬丄惣僋僔儍僩儔僷丄僋僔儍乕僫挬丄償傽乕僇乕僞僇挬丄 僇儔僽儔挬丄僌僾僞挬丄僷僢儔償傽挬丄僇僟儞僶挬丄惣僈儞僈挬丄償傿僔儏僰僋儞僨傿乕僫丄慜婜僠儍乕儖僉儎挬丄償傽儖僟僫挬丄僸儞僪僁乕丒僔儍乕僸乕挬丄搶僠儍乕儖僉儎挬丄僾儔僥傿乕僴乕儔挬丄僷乕儔挬丄儔乕僔儏僩儔僋乕僞挬丄僷儔儅乕儔挬丄儎乕僟償傽挬丄僜乕儔儞僉乕挬丄屻婜僠儍乕儖僉儎挬丄儂僀僒儔挬丄僙乕僫挬丄搶僈儞僈挬丄僇乕僇僥傿乕儎挬丄僇儔僠儏儕挬丄僨儕乕丒僗儖僞乕儞挬丄僨僇儞丒僗儖僞乕儞挬丄傾乕儂乕儉墹崙丄償傿僕儍儎僫僈儖墹崙丄儅僀僜乕儖墹崙丄儉僈儖掗崙丄儅儔乕僞乕墹崙丄儅儔乕僞乕摨柨丄僔僋墹崙側偳偑塰偊偰偼柵傫偱偄偭偨丅

尰嵼偺僀儞僪棨孯偼19悽婭偺僀僊儕僗椞僀儞僪掗崙偺孯戉偑尦偵側偭偰宍惉偝傟偨傕偺偱偁傞丅崱擔丄僀儞僪嫟榓崙偼100枩恖埲忋偺暫椡傪帩偪丄悽奅戞3埵偺孯戉晹戉悢傪帩偮丅岞幃偵敪昞偝傟偰偄傞崙杊梊嶼偼164415.19僇儘乕儖儖僺乕 (310.7壄僪儖)偱偁傞偑丄幚嵺偵偼偙偺嬥妟傛傝偼傞偐偵忋偱偁傞偲悇應偝傟偰偄傞丅僀儞僪棨孯偱偼媫懍側孯偺嬤戙壔偲孯旛奼挘偑峴傢傟偰偍傝丄僀儞僪抏摴儈僒僀儖杊塹僾儘僌儔儉傗愴棯敋寕婡丄戝棨娫抏摴儈僒僀儖丄愽悈娡敪幩抏摴儈僒僀儖傪巜偡屇徧偱偁傞妀暫婍偺嶰杮拰偺攝旛偑寁夋偝傟偰偄傞丅丂 |

| 仭擔杮偲崙壠庡媊 |

丂

丂

|

戞擇師悽奅戝愴拞偺擔杮偼愴帪懱惂偵傛傝丄崙壠庡媊揑側孹岦偑嫮偔側偭偨偙偲偑巜揈偝傟偰偄傞丅

愴屻丄億僣僟儉愰尵偵婎偯偒丄愴拞偵幐傢傟偨柉庡庡媊偺暅妶嫮壔(擔杮崙惌晎僴擔杮崙崙柉僲娫僯墬働儖柉庡庡媊揑孹岦僲暅妶嫮壔僯懳僗儖堦愗僲忈釭儝彍嫀僗僿僔尵榑丄廆嫵媦巚憐僲帺桼暲僯婎杮揑恖尃僲懜廳僴妋棫僙儔儖僿僔)偑側偝傟丄孻帠慽徸朄傕丄慡柺夵掕嶌嬈偑峴傢傟丄椷忬庡媊傗嫮惂張暘朄掕庡媊偺摫擖丄曎岇恖埶棅尃偺嫮壔側偳偑峴傢傟丄1948擭(徍榓23擭)偵尰峴偺孻帠慽徸朄偑惉棫偟丄梻擭偐傜巤峴偝傟偨丅丂 |

| 仭宱嵪偲崙壠庡媊 |

丂

丂

|

乽宱嵪揑崙壠庡媊乿偲偼丄乽崙桳婇嬈傗懠偺宍懺偵傛傞惌帯婡峔偵傛偭偰丄捈愙揑偵丄傑偨偼宱嵪婇夋偵傛偭偰娫愙揑偵丄崙偑宱嵪偵夘擖偡傞廳戝偱崌朄揑側栶妱傪帩偭偰偄傞乿偲偡傞尒曽傪嫮挷偡傞傕偺偱偁傞丅

乽崙壠庡媊乿偲偄偆梡岅偼帪偵崙壠帒杮庡媊傪巜偡偙偲偑偁傝丄傑偨崙壠偵傛傞懡検偺惌帯夘擖偵傛偭偰巗応傪娗棟偡傞宱嵪傪偝偡偙偲傕偁傞丅傑偨丄婇嬈丒嶻嬈傪崙桳壔偟偰丄崙壠偵傛傞摑惂傪嫮傔傛偆偲偡傞曽幃偺堄枴偱傕巊傢傟傞丅丂

丂 |

| 仭崙壠庡媊偺彅憡 |

丂

丂

|

仭擔杮偱戜摢偡傞婋尟側崙壠庡媊丂2013/12

尃椡偺嵗偵曉傝嶇偄偰1擭偲側傞12寧26擔丄埨攞怶嶰庱憡偑丄擔杮偺愴杤幰傪釰傞恄幮偱偁傝丄戞擇師悽奅戝愴拞偺愴斊傪崌釰偟偰偄傞偙偲偱榑憟偺揑偲側偭偰偄傞恄幮桋崙傪嶲攓偟傑偟偨丅

拞崙偲娯崙偼捈偪偵偙偺嶲攓傪尩偟偔斸敾丄傾儊儕僇崌廜崙傕偙傟偵摨挷偟傑偟偨丅

彅奜崙偑擔杮偺怤棯庡媊丄偦偟偰怉柉抧巟攝偺徾挜偲傒側偡桋崙恄幮傊偺埨攞庱憡偺嶲攓偼丄偡偱偵嬞挘娭學偵偁偭偨懳拞崙丄懳娯崙偲偺奜岎娭學傪堦憌埆壔偝偣傞偙偲偵側傝傑偟偨丅傾儊儕僇崌廜崙戝巊娰偼丄乽擔杮偺巜摫幰偑嬤椬彅崙偲偺嬞挘傪埆壔偝偣傞傛偆側峴摦傪庢偭偨偙偲偵丄暷崙惌晎偼幐朷偟偰偄傞丅乿偲偺惡柧傪岞幃僂僃僽僒僀僩偵宖嵹偟傑偟偨丅

栤戣偼埨攞庱憡偑側偤崱丄桋崙傪朘栤偡傞偙偲傪寛怱偟偨偐偲偄偆揰偵偁傝傑偡丅慜夞擔杮偺庱憡偑桋崙恄幮傪嶲攓偟偰偐傜7擭偑宱偪傑偟偨偑丄拞崙偲娯崙偑偲傕偵偦偺懚嵼帺懱傪夣偔巚傢側偄恄幮偵丄嶲攓偡傟偽拞娯椉崙偲偺奜岎娭學偵昁偢埆塭嬁傪媦傏偡偲夝偭偰偄側偑傜丄側偤嶲攓傪峴偭偨偺偱偟傚偆偐丠

拞崙丄偦偟偰娯崙偲擔杮偺奜岎娭學偼丄2000擭戙拞崰傛傝尰嵼偺曽偑彯埆偔側偭偰偄傑偡丅

埨攞巵偑弶傔偰庱憡偵廇擟偟偨偺偼2006-7偺娫偱偟偨偑丄2012擭2搙栚偺庱憡偵側偭偨帪偐傜丄拞崙偲娯崙偺巜摫幰偼埨攞庱憡偲偺夛尒傪嫅斲偟懕偗偰偒傑偟偨丅

傂偲偮偼搶僔僫奀偵晜偐傇愲妕彅搰傪傔偖傞椞搚栤戣丄傕偆傂偲偮偼戞擇師悽奅戝愴拞丄擔杮孯暫巑偺惈揑搝楆偲偝傟偨娯崙偺廬孯堅埨晈偺栤戣偺偨傔偱偡丅媡愢揑偵丄拞崙丄娯崙偑偙偆偟偨懺搙傪柧妋偵偟偰埑椡傪偐偗偰偄傞偐傜偙偦丄埨攞庱憡偑桋崙嶲攓偵摜傒愗偭偨偲偄偆帠偑尵偊傑偡丅

愲妕彅搰栤戣偵偮偄偰拞崙懁偑揙掙偟偰懳寛巔惃傪偲偭偨偙偲偼丄擔杮崙柉偵拞崙偺孯帠揑嫼埿偵偮偄偰怣偠崬傑偣傞偨傔偵丄擔杮惌晎偵偲偭偰偼嬌傔偰岲搒崌側偙偲偱偟偨丅

埨攞庱憡偺栚昗摓払揰偺堦偮偼丄偳偙偱椞搚暣憟偑敪惗偟偰傕捈偪偵孯帠椡傪峴巊偱偒傞傛偆偵擔杮偺孯旛偺宍傪曄偊偰偟傑偆偙偲偱偡丅偦偺偨傔偵埨攞庱憡偼偙偺堦擭娫拞崙懁偑擔杮偵憲傝懕偗偨條乆側僒僀儞傪柍帇偟懕偗傑偟偨偑丄拞崙偺亀嫮峝巔惃亁傪撪奜偵傾僺乕儖偟懕偗傞偙偲偱丄偦偺帠幚傪塀偡偙偲偑弌棃偨偺偱偡丅

桋崙嶲攓偼丄偦偆偟偨崙柉偵懳偡傞愰揱岺嶌偑偆傑偔偄偭偰偄傞偐偳偆偐傪妋擣偡傞偨傔偺丄嶌嬈偺堦晹偩偭偨偲偄偆帠偑尵偊傑偡丅

擔杮偑廬孯堅埨晈栤戣偵恀潟偵岦偒崌偍偆偲偟側偄懺搙偵懳偡傞娯崙懁偺尩偟偄斸敾偑墑乆偲懕偄偰偄傞帠丄偦偟偰僷僋丒僋僱戝摑椞偑埨攞庱憡偲偺夛択傪嫅斲偟懕偗偰偄傞懺搙偼丄擔杮偺堦斒崙柉偵懳偟丄娯崙偵懳偡傞晄怣姶傪怉偊偮偗傞帠偵側傝傑偟偨丅偦傟偼悽榑挷嵏偺寢壥丄擔杮恖夞摎幰偺栺敿悢偑丄娯崙傕傑偨擔杮偵懳偡傞乽孯帠揑嫼埿乿偱偁傞偲偡傞寢壥偵昞傟偰偄傑偡丅擔杮恖桳尃幰偺偦偆偟偨堄幆偼丄埨攞庱憡偵拞崙惌晎傗娯崙惌晎偺斀墳偵偲傜傢傟傞帠柍偔丄巚偄捠傝偵怳傞晳偆帺桼傪梌偊傞帠偵側傝傑偟偨丅

擔杮偺庡梫側擔姧怴暦偱偁傞枅擔怴暦丄挬擔怴暦丄撉攧怴暦偺3巻偼丄埨攞庱憡偺廇擟埲棃丄桋崙嶲攓偵偼斲掕揑側榑挷傪懕偗偰偒傑偟偨丅傕偭偲廳梫側栤戣丄偦傟偼埨攞庱憡傗偦偺庢傝姫偒偺崙壠庡媊幰偵偲偭偰壗傛傝戝愗側偼偢偺懚嵼偱偁傞崱忋揤峜偑丄慜戙偺徍榓揤峜摨條丄桋崙恄幮嶲攓傪嫅斲偟偰偄傞帠偱偡丅

埨攞庱憡偑嵟廔揑偵栚巜偡傕偺丄偦傟偼尰嵼偺暯榓寷朄傪彂偒姺偊傞帠偱偡丅偙偺寷朄偼戞擇師悽奅戝愴屻偺傾儊儕僇孯偵傛傞愯椞婜娫偵岎晅偝傟偨傕偺偱丄崙壠偺岎愴尃傪嬛偠偰偄傑偡丅偦偟偰揤峜偼寷朄偺掕傔偵傛傝崙惌偵嶲壛偡傞尃尷偼帩偭偰偄傑偣傫偑丄崱忋揤峜傕傑偨擔杮偑愴憟偡傞帠傪擣傔偰偼偄側偄偺偱偡丅

埨攞庱憡偑桋崙恄幮嶲攓傪峴偆悢擔慜丄崱忋揤峜偼80嵨偺抋惗擔傪廽偆惾忋丄乽暯榓偲柉庡庡媊偺戝愗側壙抣乿傪庣傝懕偗傞偨傔丄1945擭偵暯榓寷朄傪惂掕偟偨恖乆偵懳偡傞乽怺偄姶幱偺擮乿傪昞柧偝傟偨偺偱偡丅

偙偺傛偆側忬嫷傪峫偊傟偽丄拞崙偲娯崙偼楌巎偺夝庍偺栤戣偵偮偄偰丄擔杮崙撪偵巀摨幰傪尒偮偗傞帠偼壜擻偱偡丅拞崙傕娯崙傕埨攞庱憡偲夛択偡傞婡夛傪愝偗丄惓柺偐傜棫偪岦偐偆傋偒側偺偱偡丅偙傟埲忋夛択傪嫅斲偟懕偗傟偽丄埨攞庱憡偑偝傜偵巚偄捠傝偺惌嶔傪幚尰偡傞偨傔偺岥幚傪梌偊傞偙偲偵側偭偰偟傑偄傑偡丅

擔杮偺孯帠揑側朻尟偼丄傾儊儕僇偺巟帩偑柍偗傟偽壜擻偱偼偁傝傑偣傫丅傾儊儕僇惌晎偼埨攞庱憡偺傗傝曽偑丄杒搶傾僕傾抧嬫偵偳傫側壎宐傕梌偊側偄帠傪偼偭偒傝偲偝偣傞昁梫偑偁傝傑偡丅

傾僕傾偺寶愝揑側枹棃偼丄崙壠娫偺怣棅娭學傪抸偄偰偄偔帠偺拞偵偙偦偁傝傑偡丅埨攞庱憡偺峴摦偼丄偦偺怣棅偲枹棃偲傪師乆偲攋夡偟偰偄偔峴堊偵懠側傜側偄偺偱偡丅

|

Risky Nationalism in Japan丂DEC. 26, 2013

On Thursday, one year after coming to power, Prime Minister Shinzo Abe visited Yasukuni, the controversial Shinto shrine that honors Japan乫s war dead, including war criminals from World War II. China and South Korea swiftly criticized the move, as did the United States. Mr. Abe乫s visit will worsen Japan乫s already tense relations with China and South Korea, which see the shrine as a symbol of imperial Japan乫s wars of aggression and colonialism. The United States Embassy said America was 乬disappointed that Japan乫s leadership has taken an action that will exacerbate tensions with Japan乫s neighbors.乭

The question is why Mr. Abe decided to visit Yasukuni now. It had been seven years since a Japanese prime minister visited the shrine, a recognition at the highest levels that the site is symbolically repugnant to China and South Korea and that such a visit is detrimental to relations with them. Japan乫s relations with those two nations are worse now than during the mid-2000s. Both Chinese and South Korean leaders have refused to meet with Mr. Abe since he became prime minister in 2012 (his first stint as prime minister was 2006-7), in part because of issues over territory in the East China Sea and Korean comfort women, who were forced into sexual slavery by Japanese soldiers during World War II.

Paradoxically, it is Chinese and South Korean pressure on these fronts that has allowed Mr. Abe to think a visit to Yasukuni is a good idea. China乫s belligerent moves in the past year over Japanese-administered islets has convinced the Japanese public that there is a Chinese military threat. This issue has given Mr. Abe cover to ignore all the signals from China and to pursue his goal of transforming the Japanese military from one that is strictly for territorial defense to one that can go to war anywhere. The visit to Yasukuni is part of that agenda.

South Korea乫s continuing and sharp criticism of Japan乫s grudging stance on the comfort women issue and the refusal by President Park Geun-hye to meet Mr. Abe to discuss the issue have sown distrust of South Korea among Japanese citizens, nearly half of whom, polls say, also see South Korea as a military threat. Such views among voters have effectively given Mr. Abe license to act without regard to the reactions in Beijing and Seoul.

The three major national newspapers — Yomiuri, Asahi and Mainichi — have been editorializing against a prime ministerial visit to Yasukuni, especially in the year since Mr. Abe took office. And more important for Mr. Abe and his nationalist supporters, Emperor Akihito has refused to visit Yasukuni, as did Emperor Hirohito before him.

Mr. Abe乫s ultimate goal is to rewrite Japan乫s pacifist Constitution, written by Americans during the postwar occupation, which restricts the right to go to war. Here, too, Emperor Akihito disapproves, though he has no political power under the Constitution. A few days before Mr. Abe visited Yasukuni, the emperor, in comments marking his 80th birthday, expressed his 乬deep appreciation乭 toward those who wrote the post-1945 constitution in order to preserve the 乬precious values of peace and democracy.乭

So, if history is the problem, Chinese and South Korean leaders will find allies in Tokyo, and they should meet Mr. Abe to confront, to negotiate and to resolve these issues. Their refusal to meet will only give Mr. Abe license to do what he wants. Japan乫s military adventures are only possible with American support; the United States needs to make it clear that Mr. Abe乫s agenda is not in the region乫s interest. Surely what is needed in Asia is trust among states, and his actions undermine that trust.

丂 |

埨攞庱憡偺崱夞偺桋崙恄幮嶲攓偵偮偄偰偼丄崙嵺儊僨傿傾偵桸偔傛偆偵婰帠偑傾僢僾偝傟偰偄傑偡丅偙偺僯儏乕儓乕僋僞僀儉僘偺幮愢偼廏堩偱偟偨丅崙柉偵懳偡傞愰揱岺嶌丄堄幆傊偺嶞傝崬傒丄傕偭偲偄偊偽愻擼偑偆傑偔偄偭偰偄傞偐偳偆偐丄偦傟傪妋擣偡傞偨傔偵埨攞庱憡偼桋崙嶲攓傪亀嫮峴偟偨亁偲偼乧

偦偟偰戝愗側帠偑偁傝傑偡丅愲妕彅搰傪弰傞栤戣偵偮偄偰丄12寧3擔偺僄僐僲儈僗僩偼亀旕亁偼拞崙偵偁傝丄亀棟亁偼擔杮懁偵偁傞偲偄偆榑挷偱偟偨丅偲偙傠偑僯儏乕儓乕僋僞僀儉僘偺婰帠偱偼丄偦傟偑媡揮偟偰偟傑偄傑偟偨丅亀旕亁偼擔杮偵偁傞偺偱偡丅偙偺傑傑偙偺庱憡偵偮偄偰偄偭偨偺偱偼丄巹偨偪擔杮恖偼悽奅偺拞偱屒棫偡傞偽偐傝偱偡丅寵傢傟丄慳傑傟傞偽偐傝偱偡丅

摿掕旈枾曐岇朄傪惂掕偟丄尨敪傪師乆偲嵞壱摥偝偣丄傂偨偡傜孯旛傪奼挘偡傞丅偙傟偑巹偨偪擔杮恖偺婅偄側偺偱偟傚偆偐丠丂 |

仭崙壠庡媊偱偼崙偼敪揥偟側偄 2016/7

崙壠庡媊偑偄傠偄傠側偲偙傠偱棳峴偭偰偄傞傛偆偩偑丄恖椶偺楌巎偺拞偱偼丄偣偄偤偄丄堦帪揑側婥偺柪偄丄榚摴偵偡偓側偄偲巹偼峫偊傞丅側偤側傜偽丄偦偙偵偼丄嬸偐偝偼偁偭偰傕尗偝偼側偔丄柍抦偼偁偭偰傕塨抭偼側偄偐傜偩丅

悽奅偺悥惃偼丄幚偼丄憡屳偺娭學惈丄埶懚惈偑怺傑偭偰偄偔僾儘僙僗偱偁傝丄偙偺偙偲偼丄岎捠栐丄棳捠丄僀儞僞乕僱僢僩丄偦偟偰抧媴婯柾偺壽戣偺戜摢偵傛偭偰昁慠壔偟偰偄傞丅崙壠庡媊偼丄偦偺傛偆側摦偒偵懳偡傞乽斀摦乿偵偡偓側偄丅

偦傕偦傕丄乽崙壠庡媊乿偼丄僄僑僀僘儉偵懠側傜側偄丅偆偪偺崙壠偼悽奅堦丄偲巚偭偰婥帩偪傛偑偭偰偄偰傕丄懠偺崙偐傜尒偨傜抦偭偨偙偲偱偼側偄丅崙壠庡媊偼丄恖椶晛曊偺巚憐偵偼惉傝摼側偄丅偮傑傝丄抦揑側儅僀儗僢僕偑抁偄丅昁梫側塨抭傕愺偄丅

崙壠庡媊偼丄庛偄傂偲偨偪傪庝偒偮偗傞丅杮棃丄僌儘乕僶儖壔偺拞丄帺暘偨偪偺擻椡傪妶偐偟丄懠幰偺堎幙惈傪懜廳偟丄峀乆偲偟偨僱僢僩儚乕僋偺拞偱慻傒崌傢偣偺憂憿惈傪柾嶕偡傟偽偄偄偺偵丄晐傟丄晄埨偑傝丄暵偠偙傕傠偆偲偡傞丅崙壠庡媊偼丄偦偺杮幙偵偍偄偰乽抧壓幒偺庤婰乿偩丅

偳偺崙偵傕丄崙壠庡媊偵庝偒偮偗傜傟傞傂偲偨偪偼堦掕偺妱崌偄傞偺偱偁偭偰丄堦曽偱奐柧揑偱塨抭揑側恖偨偪傕偄偰丄偦偺僶儔儞僗偱偦偺崙偺敪揥椡偑寛傑傞丅屻幰偺妱崌偑崅偄崙偼敪揥偟丄慜幰偺妱崌偑崅偄崙偼杤棊偡傞丅

偮傑傝丄崙壠庡媊偼丄崙偺偙偲傪巚偭偰偄傞傛偆偱偄偰丄幚偼崙偺敪揥傪朩偘傞擣抦僶僀傾僗偵側傞偺偱偁偭偰丄偩偐傜偙偦丄杮摉偵崙偺偙偲傪戝愗偵巚偭偰偄傞恖偨偪偼丄寛偟偰崙壠庡媊傪怳傝夞偝側偄丅悽奅偵奐偐側偗傟偽丄崙帺懱偑敪揥偟側偄偲抦偭偰偄傞偐傜偩丅

埲忋偺崙壠庡媊偺惼庛偝丄斀抦惈揑杮幙偵偮偄偰偼丄抧媴忋丄奐柧揑側恖乆偵傛偭偰偁傑偹偔嫟桳偝傟偰偄傞乽忢幆乿偩偲巚偆偑丄崱挬偼丄姼偊偰丄儀乕僔僢僋拞偺儀乕僔僢僋傪嵞妋擣偡傞偨傔偵丄愘暥傪捲偭偰傒偨師戞偱偁傞丅 丂 |

|

丂 |

| 仭塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偼斀懳奣擮偱偼側偔丄撈棫奣擮偱偁傞

|

丂

丂

|

愭擔偺乽僫僠僗偺乽25僇忦峧椞乿偼擔杮恖昁撉偱偼乿偼斀嬁偑戝偒偔丄僣僀僢僞乕偱傕丄偼偰側僽僢僋儅乕僋偱傕丄偨偔偝傫偺僐儊儞僩偑偁偭偨丅偦偙偱彂偒懌傝側偐偭偨晹暘側偳偵偮偄偰丄偄偔傜偐曗懌偟偨偄丅

惌帯偵徻偟偄恖偱偁傟偽丄巹偺僄儞僩儕偵懳偟偰丄乽僫僠僗偼崙壠幮夛庡媊側偺偩偐傜丄偦偙偵幮夛庡媊偑娷傑傟偰偄傞偙偲丄偮傑傝嵍梼揑側惌嶔偑娷傑傟偰偄傞偺偼帺柧偱偁傝丄尵偆傑偱傕側偄乿偲姶偠偨偐傕偟傟側偄丅

偁傞偄偼丄幮夛庡媊偵嫟姶偟偰偄傞恖偱偁傟偽丄乽僫僠僗偺栤戣偼傕偭傁傜崙壠庡媊偺懁柺偵偁傞偺偵丄幮夛庡媊偺懁柺偩偗庢傝弌偡偺偼僼僃傾偱偼側偄乿偲姶偠偨偐傕偟傟側偄丅

巹偑乽僫僠僗偺乽25僇忦峧椞乿偼擔杮恖昁撉偱偼乿偵偍偄偰丄僫僠僗偺乽崙壠幮夛庡媊乿偺偆偪乽幮夛庡媊乿偺懁柺偩偗傪庢傝弌偟偨偺偼丄僫僠僗偺乽崙壠庡媊(僫僔儑僫儕僘儉)乿偺懁柺偼偡偱偵傛偔抦傜傟偰偍傝丄尵偆傑偱傕側偄偲峫偊偨偐傜偩丅僫僠僗偺堦斒揑側僀儊乕僕偼丄乽崙壠庡媊乿偱偁傝丄乽孯崙庡媊乿偱偁傝丄乽塃梼乿偩傠偆丅

偄偭傐偆丄僫僠僗偺乽崙壠幮夛庡媊乿偺偆偪乽幮夛庡媊乿偺懁柺偵偮偄偰偼丄擔杮偱偼偦傟傎偳峀偔抦傜傟偰偼偄側偄傛偆偵巚偆丅偩偐傜丄偙偺僄儞僩儕傪彂偔堄媊偑偁傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偨偺偩偑丄幚嵺偵斀嬁偑戝偒偐偭偨偺傪尒偰傕(傕偪傠傫巀斲椉榑偩偑)丄偦傟側傝偵彂偔堄媊偑偁偭偨偺偩傠偆丅

偙偙偱柺敀偄偺偼丄側偤僫僠僗偺乽幮夛庡媊乿乽嵍梼乿偺懁柺偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄偺偐丄偲偄偆偙偲偩丅偙傟帺懱丄廳梫側榑揰傪娷傫偱偄傞偲巚偆丅

側偤丄僫僠僗偺乽幮夛庡媊乿乽嵍梼乿偺懁柺偼偁傑傝抦傜傟偰偄側偄偺偐丅偦偺棟桼偼丄

乽塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偼斀懳奣擮偲巚傢傟偰偄傞偑丄幚偼撈棫奣擮偱偁傞乿

偲偄偆偺偑戝偒偄傛偆偵巚偆丅

乽塃梼乿偲乽嵍梼乿偲偄偆偺偼丄尵梩偺忋偱偼斀堄岅偵尒偊傞偺偱丄斀懳奣擮偱偁傞偲巚傢傟偰偟傑偄傗偡偄丅傛偭偰丄僫僠僗偼乽塃梼乿乽崙壠庡媊乿偱偁傞偲偄偆僀儊乕僕偑屌傑傞偲丄僫僠僗偼乽嵍梼乿乽幮夛庡媊乿偱偼側偄丄偲偄偆擣幆偑帺慠偵宍惉偝傟傗偡偄偺偩偲巚偆丅乽塃梼乿偲乽嵍梼乿偼斀懳偺傕偺偱丄嫟懚偟偊側偄偲巚傢傟偰偄傞偐傜偩丅

偟偐偟幚嵺偺偲偙傠偼丄塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偲偄偆偺偼斀懳奣擮偱偼側偔丄撈棫奣擮側偺偱偁傞丅偦偟偰丄僫僠僗偲偄偆偺偼傑偝偵丄塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偑崌懱偟偨傕偺側偺偩丅僫僠僗偵偍偄偰丄塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偑嫟懚偟偰偄傞偲偄偆偙偲帺懱偑丄偦偺2偮偑斀懳奣擮偱側偔丄撈棫奣擮偱偁傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅

偙偺偙偲傪恾偱偁傜傢偟偰傒傞偲丄偙傫側姶偠偩丅

丂丂丂

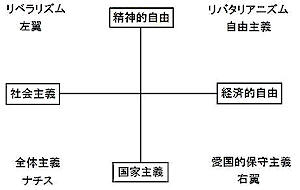

偙傟偼丄儕僶僞儕傾僯僘儉偺惌帯巚憐揑億僕僔儑儞傪愢柧偡傞偺偵偟偽偟偽巊傢傟傞乽僲乕儔儞丒僠儍乕僩(Nolan Chart)乿偵丄庒姳曗懌偟偨傕偺偩丅

儓僐幉偑乽宱嵪揑帺桼乿偺搙崌偄偱丄乽幮夛庡媊乿偼偄傢偽乽宱嵪揑晄帺桼乿偲埵抲偯偗傜傟傞丅乽幮夛庡媊乿偱偼丄惌晎偑巗応宱嵪偵夘擖偟丄崙柉偺僇僱傪惌晎偑庢傝忋偘偰丄偦偺巊偄曽傪惌晎偑寛傔傞丅

僞僥幉偑乽惛恄揑帺桼乿偺搙崌偄偱丄尵榑傗巚憐丄儔僀僼僗僞僀儖側偳偺帺桼搙傪帵偡丅乽崙壠庡媊乿偼偙偺懁柺偱偺帺桼傪扗偄丄柉懓揑傾僀僨儞僥傿僥傿偵慽偊偰丄崙柉傪摑惂偟傛偆偲偡傞丅

偙偺傛偆偵尒傟偽丄僫僠僗偲偄偆偺偼乽幮夛庡媊乿偲乽崙壠庡媊乿偑崌懱偟偨傕偺偱偁傞偙偲偑棟夝偟傗偡偔側傞丅偦傟偼乽宱嵪乿偲乽惛恄乿偺椉柺偱崙柉偐傜帺桼傪扗偄丄嫮惂偟偰丄傂偨偡傜惌晎偺尃尷傪奼戝偝偣傞丅偙傟偑乽慡懱庡媊乿偱偁傝丄恾偱偼嵍壓偵側傞丅

偙傟偲惓斀懳側偺偑塃忋偺儕僶僞儕傾僯僘儉偱丄屄恖偺乽宱嵪揑帺桼乿偲乽惛恄揑帺桼乿偺椉曽傪嵟戝壔偡傞偙偲傪巟帩偡傞丅偙偺椉曽偺帺桼偑惌晎偵傛偭偰怤奞偝傟傞偙偲傪寵偆偺偱丄惌晎傪偱偒傞偩偗彫偝偔偡傞乽彫偝側惌晎乿傪巟帩偡傞棫応偵側傞丅

嵍梼偼捠忢丄幮夛庡媊傪巟帩偟偰崙壠庡媊傪巟帩偟側偄偺偱丄嵍忋偵側傞丅偄偭傐偆塃梼偼捠忢丄崙壠庡媊傪巟帩偟偰幮夛庡媊傪巟帩偟側偄偺偱丄塃壓偵側傞丅

偦偟偰丄偙偙傑偱棟夝偡傟偽丄塃梼偲嵍梼偼傗偼傝斀懳懁偵埵抲偟偰偄傞偺偱丄愭傎偳偺

乽塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偼斀懳奣擮偲巚傢傟偰偄傞偑丄幚偼撈棫奣擮偱偁傞乿

偲偄偆尵偄曽偼丄惓妋偱偼側偄偙偲偑傢偐傞丅

撈棫奣擮側偺偼丄乽崙壠庡媊乿(僞僥幉)偲乽幮夛庡媊乿(儓僐幉)偱偁傞丅偦偟偰丄乽崙壠庡媊乿偲偄偆偺偼塃梼偺庡梫惉暘丄偄傢偽乽塃梼惈乿偱偁傝丄乽幮夛庡媊乿偲偄偆偺偼嵍梼偺庡梫惉暘丄偄傢偽乽嵍梼惈乿偱偁傞丅

偮傑傝丄僫僠僗偲偄偆偺偼乽塃梼惈(崙壠庡媊)乿偲乽嵍梼惈(幮夛庡媊)乿傪椉曽帩偭偨乽慡懱庡媊乿偩丄偲偄偆偙偲偵側傞丅愭傎偳丄僫僠僗偼乽塃梼(崙壠庡媊)偲嵍梼(幮夛庡媊)偑崌懱偟偨傕偺乿偲彂偄偨偺偼丄偙偺偙偲傪堄枴偟偰偄傞丅

偐傫偨傫偵尵偊偽丄僫僠僗偼乽塃梼偐偮嵍梼乿偱偁傝丄儕僶僞儕傾僯僘儉偼乽塃梼偱傕嵍梼偱傕側偄乿丅偙偺2偮偺棫応偼丄塃梼偲嵍梼傪1師尦揑偵斀懳奣擮偲偟偰懆偊偰偄傞尷傝丄側偐側偐棟夝偱偒側偄偩傠偆丅忋偺僲乕儔儞丒僠儍乕僩偺傛偆側2師尦揑攃埇偵傛偭偰偙偦丄偦傟偑棟夝偱偒傞偲巚偆丅

僫僠僗偺傛偆側斶寑傪孞傝曉偝側偄偨傔偵偼丄偦傟傪朰媝偡傞偺偱偼側偔丄偦傟偑偳偺傛偆側傕偺偱偁偭偨偺偐丄偳偺傛偆偵惉棫偟偨偺偐丄側偤巟帩傪廤傔偨偺偐傪抦偭偰偍偔昁梫偑偁傞丅摿偵擔杮偼丄屄恖偺乽帺桼乿偵懳偡傞堄幆偑婓敄偱偁傝丄乽懠恖偲堎側傞偙偲乿傊偺埑椡偑戝偒偄側偳丄慡懱庡媊偵捠偠傗偡偄惛恄揑搚忞偑偁傞丅幚嵺丄偄偪偳慡懱庡媊偑惗偠偨偲偄偆乽慜壢乿偑偁傞偺偩丅

擔杮偵偼丄栤戣傪乽峔憿乿揑丒乽僔僗僥儉乿揑偵棟夝偡傞偺偱偼側偔丄乽儚儖儌僲乿偺偣偄偵偟偰曅晅偗偰偟傑偄傗偡偄偲偙傠偑偁傞丅偙傟偩偲丄乽儚儖儌僲乿傪偄偔傜敱偟偨傝丄攔彍偟偰傕丄栤戣傪堷偒婲偙偡乽峔憿乿乽僔僗僥儉乿偑側偔側傜側偄偺偱丄偄偔傜偱傕乽儚儖儌僲乿偑弌偰偔傞丄偲偄偆偙偲偵側傞丅

僫僠僗偵偮偄偰傕丄帺暘偲偼娭學側偄乽儚儖儌僲乿偑堷偒婲偙偟偨偺偩丄偲擔杮偱偼峫偊傜傟偑偪偱偼側偄偩傠偆偐丅偙偆偄偆峫偊曽偼僫僀乕僽偱偁傝丄婋尟偱偡傜偁傞丅偦傟偼丄帺暘偼乽慞乿偱偁傝丄栤戣傪堷偒婲偙偡偺偼乽儚儖儌僲乿側偺偩偐傜丄帺暘偼娭學側偄偟丄帺暘偑栤戣偵壛扴偡傞偙偲偼側偄丄偲偄偆夁怣偺忋偵惉棫偟偰偄傞丅偙偺傛偆側峫偊曽丄帺暘偼乽慞乿偱丄栤戣傪堷偒婲偙偡偺偼乽儚儖儌僲乿偩偲埨堈偵慄堷偒偟偰偟傑偆峫偊曽偼丄幚偼僸僩儔乕偺峫偊曽偵偦偭偔傝偱偼側偄偩傠偆偐丅

偍偦傜偔傎偲傫偳偺恖偑丄帺暘偼乽慞乿偩偲峫偊偰偄傞偩傠偆偟丄幚嵺偵偨偄偰偄偺恖偑乽慞恖乿偩傠偆偲巚偆丅偟偐偟丄壗偑乽慞乿偐偲偄偆峫偊曽偼偄傠偄傠偁傞偟丄傑偨幚嵺偼乽慞恖乿側偺偵丄乽峔憿乿傗乽僔僗僥儉乿偺偨傔偵丄埆偄傆傞傑偄傪偣偞傞傪偊側偄応崌傕偁傞丅廳梫側偺偼丄(1)偝傑偞傑側乽慞乿偑偁傞偙偲傪慜採偲偟偰丄帺暘偺乽慞乿傪懠恖偵嫮惂偟側偄偙偲偲丄(2)屄暿偺斊嵾偱偼側偄幮夛栤戣偵偮偄偰偼丄乽儚儖儌僲乿偑堷偒婲偙偟偰偄傞偺偱偼側偔丄乽峔憿乿傗乽僔僗僥儉乿偵尨場偑偁傞偙偲丄偙偺2偮傪棟夝偡傞偙偲偩偲巚偆丅丂

丂 |

| 仭乽挻崙壠庡媊乿榑偼壗傪尒摝偟偨偐 |

丂

丂

|

|

乽偐偔偰変傜偼巹惗妶偺娫偵傕揤峜偵婣堦偟丄崙壠偵曭巇偡傞偺擮傪朰傟偰偼側傜偸乿(恇柉偺摴)偲偄偭偰偄傞偑丄偙偆偟偨僀僨僆儘僊乕偼側偵傕慡懱庡媊偺棳峴偲嫟偵尰傢傟棃偨偭偨傢偗偱偼側偔丄擔杮偺崙壠峔憿偦偺傕偺偵撪嵼偟偰偄偨丅乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿娵嶳崃抝

|

仭1丂乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿

乽挻崙壠庡媊乿偼徍榓擔杮偺僼傽僔僘儉傗慡懱庡媊傪堄枴偡傞奣擮偲偟偰巊傢傟偰偄傞丅偨偲偊偽乽尰戙擔杮巚憐戝宯乿(拀杸彂朳)偵偼嫶愳暥嶰偺曇廤丒夝愢偐傜側傞亀挻崙壠庡媊亁(戞31姫)偺姫偑偁傞丅偦傟偼亀傾僕傾庡媊亁(戞9姫)亀僫僔儑僫儕僘儉亁(戞4姫)偲偼暿偵棫偰傜傟偨徍榓僼傽僔僘儉偲偦偺戙昞揑尵愢傪曇廤偡傞姫偩偲峫偊傜傟傞丅偲偙傠偱偦偺姫偺曇幰偱偁傞嫶愳偼偦偺夝愢偱乽擔杮偺嬤戙巎偵偍偄偰偼丄偨偲偊偽僪僀僣傕偟偔偼僀僞儕傾偵尒傜傟傞傛偆側丄柧妋側僼傽僔僘儉妚柦偲偄偆傕偺偑側偔丄偄傢偽側偟偔偢偟偺挻崙壠庡媊壔偑恑峴偟偨偨傔偵丄偦偺惌帯揑梫場偲偟偰丄堦斒偺塃梼巚憐丒崙壠庡媊巚憐偐傜嬫暿偝傟偨挻崙壠庡媊揑宊婡傪丄偦傟偲偟偰偲傝弌偡偙偲偑摿暿偵崲擄偱偁傞乿偲偄偭偰偄傞丅嫶愳偼偙偙偱娵嶳崃抝偑乽偳偙偐傜僼傽僢僔儑帪戙偵側偭偨偐偼偭偒傝偄偊側偄乿偲擔杮僼傽僔僘儉偺乽慟恑揑側惈奿乿傪偄偆尵梩傪堷偄偰偄偭偰偄傞丅巹偑偙偙偱拲堄偟偨偄偺偼乽挻崙壠庡媊乿偲偄偆擔杮僼傽僔僘儉偺摿惈偑僪僀僣傗僀僞儕傾偺偦傟偲偺嬫偐傜偄傢傟傞偙偲偱偁傞丅偙偆偟偨乽挻崙壠庡媊乿偲偟偰偺擔杮僼傽僔僘儉偺摿幙壔偼娵嶳偵傛傞傕偺偱偁傞丅

乽挻崙壠庡媊乿偲偄偆奣擮傪愴屻擔杮偵掕拝偝偣偨偺偼丄攕愴偺梻擭偵敪昞偝傟偨娵嶳偺榑暥乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿偱偁傞偩傠偆丅偙偺榑暥偼愴屻擔杮偺巚憐揑尵榑悽奅偵傕偭偲傕戝偒側塭嬁椡傪傕偭偨傕偺偩偲偄偭偰偄偄丅愴屻20擭偵摉偨偭偰亀拞墰岞榑亁(1964擭10寧崋)偑乽愴屻擔杮傪憂偭偨戙昞榑暥乿偲偄偆摿廤傪傗偭偰偄傞丅挅栘惓摴丒塒堜媑尒傜偺慖峫埾堳偑18曆偺榑暥傪慖傫偱偄傞偑丄埑搢揑懡悢偺昜傪傕偭偰戞堦埵偵慖偽傟偨偺偼娵嶳偺偙偺乽挻崙壠庡媊乿榑暥偱偁偭偨丅偲偙傠偱娵嶳偼偦偺榑暥傪偙偆彂偒弌偟偰偄傞丅

乽擔杮崙柉傪塱偒偵傢偨偭偰楆廬揑嫬奤偵墴偟偮偗丄傑偨悽奅偵懳偟偰崱師偺愴憟傪嬱傝偨偰偨偲偙傠偺僀僨僆儘僊乕揑梫場偼楢崌崙偵傛偭偰挻崙壠庡媊僂儖僩儔丒僫僔儑僫儕僘儉偲偐嬌抂崙壠庡媊僄僋僗僩儕乕儉丒僫僔儑僫儕僘儉偲偐偄偆柤偱敊慠偲屇偽傟偰偄傞偑丄偦偺幚懱偼偳偺傛偆側傕偺偱偁傞偐偲偄偆帠偵偮偄偰偼傑偩廫暘偵媶柧偝傟偰偄側偄傛偆偱偁傞丅偄傑庡偲偟偰栤戣偵側偭偰偄傞偺偼偦偆偟偨挻崙壠庡媊偺幮夛揑丒宱嵪揑攚宨偱偁偭偰丄挻崙壠庡媊偺巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦偺暘愅偼変偑崙偱傕奜崙偱傕杮奿揑偵庢傝忋偘傜傟偰偄側偄偐偵尒偊傞丅乿

娵嶳偼乽挻崙壠庡媊乿偲偼擔杮傪愴憟偵嬱傝偨偰偨偲偙傠偺僀僨僆儘僊乕揑梫場偵楢崌崙偑壖偵柤偯偗偨屇傃曽偩偲偄偆偺偱偁傞丅偦偆偩偲偡傟偽乽挻崙壠庡媊乿偼擔杮偺僼傽僢僔僘儉側傝慡懱庡媊傪偄偆奣擮偲偟偰偡偱偵偁偭偨奣擮偱偼側偄偙偲偵側傞丅傓偟傠乽挻崙壠庡媊乿偼娵嶳偺偡傞暘愅揑擣幆嶌嬈丄偡側傢偪偦偺乽巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦偺暘愅乿嶌嬈傪捠偠偰偼偠傔偰擔杮偺撈帺揑側僼傽僔僘儉丄偁傞偄偼擔杮揑摿惈傪傕偭偨僼傽僔僘儉傪巜偡奣擮偲偟偰惉棫偟偨偲峫偊傜傟傞偺偱偁傞丅乽挻崙壠庡媊乿偲偼丄偩偐傜娵嶳偺偙偺榑暥偑峔惉偡傞擔杮僼傽僔僘儉偺奣擮偱偁傞丅偩偑娵嶳帺恎偼偙偺榑暥埲崀丄乽擔杮僼傽僔僘儉乿偲偄偭偰乽挻崙壠庡媊乿傪偄偆偙偲傪偁傑傝偟偰偄側偄傛偆偵巚傢傟傞丅偩偑乽挻崙壠庡媊乿偼娵嶳偺偙偺榑暥偵傛傞奣擮峔惉偲偲傕偵丄擔杮僼傽僔僘儉偺戙柤帉偲偟偰堦恖曕偒偟偰偄傞丅

偱偼娵嶳偼偳偺傛偆偵乽挻崙壠庡媊乿傪擔杮揑僼傽僔僘儉奣擮偲偟偰峔惉偟偰偄偭偨偺偐丅娵嶳偑偄傑偟傛偆偲偟偰偄傞偺偼乽挻崙壠庡媊乿偺乽巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦偺暘愅乿偱偁傞丅傕偟偙偺榑暥偵傛偭偰乽挻崙壠庡媊乿奣擮偑峔惉偝傟偨偲偡傞側傜偽丄偦偺奣擮偼乽巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦偺暘愅乿傪捠偠偰峔惉偝傟偨傕偺偩偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙傟偼尒摝偟偰偼偄偗側偄戝帠側偙偲偩丅娵嶳偼偙偺暘愅丄偡側傢偪乽巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦乿偺暘愅偼偁傑傝側偝傟偰偄側偄偲偄偆丅偲偄偆偺偼丄偙偺栤戣偑乽偁傑傝偵娙扨偱偁傞偐傜偲傕偄偊傞偟丄傑偨媡偵偁傑傝偵暋嶨偱偁傞偐傜偲傕偄偊傞乿偐傜偩偲偄偭偰偄傞丅偁傑傝偵娙扨偱偁傞偲偄偆偺偼丄乽偦傟偑奣擮揑慻怐傪傕偨偢丄乽敧峢堦塅乿偲偐乽揤嬈夬峅乿偲偐偄偭偨偄傢偽嫨姭揑側僗儘乕僈儞偺宍偱尰傟偰偄傞偨傔偵丄恀柺栚偵庢傝忋偘傞偵抣偟側偄傛偆偵峫偊傜傟傞偐傜乿偩偲偄偆偺偱偁傞丅

娵嶳偑偙偙偱偙偪傜偺乽敧峢堦塅乿偲偄偭偨娙扨偡偓傞嫨姭揑側僗儘乕僈儞偵懳抲偟側偑傜丄偁偪傜偺僫僠僘儉丒僼傽僔僘儉塣摦傪戙昞偡傞傕偺偲偟偰嫇偘傞傕偺偼壗偐丅乽椺偊偽僫僠僗丒僪僀僣偑偲傕偐偔亀変偑摤憟亁傗亀擇廫悽婭偺恄榖亁偺擛偒悽奅娤揑懱宯傪帩偭偰偄偨乿偙偲傪娵嶳偼偄偆偺偱偁傞丅偙偙偵尒傞偺偼娵嶳偺惌帯妛揑尵愢偵丄偦偺尵愢峔惉傪壜擻偵偡傞傕偺偲偟偰廔巒偮偒傑偲偆恾幃揑側搶惣偺懳斾揑巚峫偱偁傞丅側偤娵嶳偼僸僩儔乕偺亀変偑摤憟亁傗儘乕僛儞儀儖僋偺亀擇廫悽婭偺恄榖亁偵懳抲偡傞偺偵杒堦婸偺亀擔杮夵憿朄埬亁傗戝愳廃柧偺亀擔杮擇愮榋昐擭巎亁傪傕偭偰偣偢偵丄乽敧峢堦塅乿傗乽揤嬈夬峅乿偲偄偭偨嫨姭揑僗儘乕僈儞傪傕偭偰偡傞偺偐丅偙偙偱亀変偑摤憟亁傗亀擇廫悽婭偺恄榖亁偵懳抲偡傞偺偵杒傗戝愳偺挊嶌傪傕偭偰偡傞偙偲偺揔斲偑栤傢傟傞偙偲偱偼側偄丅栤戣側偺偼亀変偑摤憟亁傪傕偮偐丄傕偨側偄偐傜擔杮僼傽僔僘儉偺摿幙傪摫偄偰偄偔娵嶳偺惌帯妛揑暘愅偺偁傝曽偱偁傞丅

乽挻崙壠庡媊乿奣擮傪峔惉偟偰偄偔娵嶳偺擔杮僼傽僔僘儉傪傔偖傞暘愅帇妏偼丄亀変偑摤憟亁偺桳傞柍偟傪栤偆傛偆側搶惣偺懳斾揑暘愅帇妏偱偁傞丅偙偺搶惣偺懳斾揑暘愅帇妏偼栤傢傟傞傕偺偺摿幙傪梊傔婯掕偟偰偟傑偭偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞丅

乽崙柉偺怱揑孹岦側傝峴摦側傝傪堦掕偺峚偵棳偟崬傓偲偙傠偺怱棟揑側嫮惂椡偑栤戣側偺偱偁傞丅偦傟偼側傑偠柧敀側棟榑揑側峔惉傪帩偨偢丄巚憐揑宯晥傕庬乆嶨懡偱偁傞偩偗偵偦偺慡杄偺攃埇偼側偐側偐崲擄偱偁傞丅惀偑堊偵偼乽敧峢堦塅乿揑僗儘乕僈儞傪摢偐傜僨儅僑僊乕偲偒傔偰偐偐傜偢偵丄偦偆偟偨彅乆偺抐曅揑側昞尰傗偦偺尰幚偺敪尰宍懺傪捠偠偰掙偵傂偦傓嫟捠偺榑棟傪扵傝摉偰傞帠偑昁梫偱偁傞丅乿(朤揰偼巕埨)丂

亀変偑摤憟亁傪傕偨側偄傢偑僼傽僔僘儉丄偡傫傢偪乽挻崙壠庡媊乿偲偄偆奣擮偼偙偺傛偆偵乽巚憐峔憿擳帄怱棟揑婎斦乿偺暘愅傪捠偠偰峔惉偝傟傞偺偱偁傞丅

|

仭2丂亀変偑摤憟亁偼偙偙偵偼柍偄

堦斒偵偼僼傽僔僘儉偲偄偆惌帯僀僨僆儘僊乕傪旛偊偨惌帯揑丄巚憐揑塣摦懱宯偑慻怐揑愰揱偲戝廜嫵堢傪捠偠偰僼傽僔儑揑偲偄偆摨挷揑怱棟傪戝廜偺娫偵嶌傝弌偟偰偄偔丅偙偆偟偰帪戙偲幮夛偲偼慡懱庡媊揑偵嵞曇惉偝傟偰偄偔偺偱偁傞丅偨偟偐偵偦偙偵偼帪戙偲幮夛偺僼傽僔儑壔傪庡摫偡傞僀僨僆儘僊乕偑偁傝丄偦偺僀僨僆儘僊乕傪扴偆庡懱偲慻怐偲塣摦偲偑偁傞丅偩偑擔杮僼傽僔僘儉偵偼亀変偑摤憟亁偼側偄偲娵嶳偼偄偆偺偱偁傞丅亀変偑摤憟亁偑偙偙偵偼側偄偲娵嶳偑偄偆偲偒丄偦傟偼壗傪堄枴偡傞偺偐丅

亀変偑摤憟亁偑擔杮僼傽僔僘儉偵偼側偄偲偄偆偙偲偼丄嵟弶偵堷偄偨嫶愳偺乽夝愢乿偑偄偆傛偆偵丄擔杮僼傽僔僘儉偵偼乽巒傑傝乿偑側偄偙偲傪堄枴偟偰偄傞丅乽巒傑傝乿偑側偄偲偼丄巒傑傝傪夋偡傞愰尵偲偄偭偨尵岅揑昞柧偑側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅尵岅揑昞柧偑側偄偲偄偆偙偲偼丄巒傑傝傪崘偘傞傛偆側妋怣揑側昞柧庡懱偑側偄偲偄偆偙偲偱偁傞丅偙偺傛偆偵娵嶳偑擔杮僼傽僔僘儉偵偼亀変偑摤憟亁偼側偄偲偄偆偙偲偼丄巹偑忋偵乽偙偙偵偼帪戙偲幮夛偺僼傽僔儑壔傪庡摫偡傞僀僨僆儘僊乕偑偁傝丄偦偺僀僨僆儘僊乕傪扴偆庡懱偲慻怐偲塣摦偲偑偁傞乿偲偄偭偨僼傽僔僘儉塣摦偺堦斒宍偲偟偰偼擔杮僼傽僔僘儉傪尒側偄偙偲傪堄枴偡傞丅娵嶳偼擔杮僼傽僔僘儉傪僼傽僔僘儉偺摿堎宍偲偟偰尒傞偺偱偁傞丅乽挻崙壠庡媊乿偲偼偙偺摿堎宍偲偟偰偺擔杮僼傽僔僘儉傪偄偆偺偱偁傞丅偙偺摿堎宍偲偟偰偺擔杮僼傽僔僘儉傪彇弎偡傞娵嶳偺榑暥乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿偼丄偙偺擔杮僼傽僔僘儉偲偄偆摿堎宍丄偁傞偄偼傓偟傠婏宍偵懳偟偰寵埆姶傪娷傫偩僒僠乕儖傪偟偽偟偽梺傃偣偐偗傞丅乽怲傑偟傗偐側撪柺惈傕側偗傟偽丄傓偒弌偟偺尃椡惈傕側偄丅偡傋偰偑憶乆偟偄偑丄摨帪偵偡傋偰偑彫怱梼乆偲偟偰偄傞丅偙偺堄枴偵墬偄偰丄搶忦塸婡巵偼擔杮揑惌帯偺僔儞儃儖偲尵偄摼傞丅乿

擔杮僼傽僔僘儉偵偼巒傑傝傕側偗傟偽丄巒傑傝傪崘偘傞尵梩傕庡懱傕側偄丅偱偼壗偑偁傞偺偐丅偙偙偵偁傞偺偼擔杮揑摿堎宍偲偟偰偺崙壠丄偡側傢偪揤峜惂揑崙壠偑偁傞偺偱偁傞丅偙偙偱偼崙壠偺懚棫偦偺傕偺偑丄乽崙柉偺怱揑孹岦側傝峴摦側傝傪堦掕偺峚偵棳偟崬傓偲偙傠偺怱棟揑側嫮惂椡乿傪偲傕側偭偨傕偺偲偟偰丄偁傞偄偼偦偆偟偨怱棟揑側嫮惂椡傪偨偊偢惗傒弌偡尃埿揑尮愹偲偟偰偁傞偺偱偁傞丅擔杮僼傽僔僘儉偺摿堎惈偲偼擔杮揑崙壠偺摿堎惈偱偁傞丅擔杮僼傽僔僘儉偼偙偺擔杮揑崙壠偲崙壠庡媊偺摿堎惈偑惗傒弌偡傕偺偲偟偰乽挻崙壠庡媊乿亖嬌抂側崙壠庡媊偲偄傢傟傞偺偱偁傞丅

|

仭3丂崙懱榑揑崙壠

娵嶳偼摿堎宍偲偟偰偺擔杮揑崙壠傪丄椺偵傛偭偰搶惣偺懳斾揑帇妏偵傛傞摿幙壔傪傕偭偰偟偰偄傞丅偄傑惣偺乹崙壠椶宆乺偑娵嶳偵傛偭偰偳偺傛偆偵峔惉偝傟傞偐傪尒偰傒傛偆丅

乽儓乕儘僢僷嬤戙崙壠偼僇乕儖丒僔儏儈僢僩偑偄偆傛偆偵丄拞惈崙壠(Ein neutraler Staat)偨傞偙偲偵堦偮偺戝偒側摿怓偑偁傞丅姺尵偡傟偽丄偦傟偼恀棟偲偐摴摽偲偐偺撪梕揑壙抣偵娭偟偰偼拞棫揑棫応傪偲傝丄偦偆偟偨壙抣偺慖戰偲敾抐偼傕偭傁傜懠偺幮夛揑廤抍(椺偊偽嫵夛)擳帄偼屄恖偺椙怱偵埾偹丄崙壠庡尃偺婎慴傪偽丄偐偐傞撪梕揑壙抣偐傜幪徾偝傟偨弮悎偵宍幃揑側朄婡峔偺忋偵抲偄偰偄傞偺偱偁傞丅乿

娵嶳偼偙偙偱乹拞惈崙壠乺傪嬤戙崙壠偺棟擮宆偲偟偰婰弎偟偰偄傞偺偱偼側偄丅惣懁丒儓乕儘僢僷偺嬤戙崙壠傪乹拞惈崙壠乺偲偟偰摿幙壔偟丄婰弎偟偰偄傞偺偱偁傞丅偙偺婰弎偼偡偱偵嫊峔偱偁傞丅偙偺乹拞惈崙壠乺偺婰弎偼丄偦偺斀懳懁偵乹斀丒拞惈崙壠乺傪摫偔偨傔偺嫊峔偱偁傞丅搶惣偺懳斾揑帇妏偵傛傞搶偺崙壠丒幮夛偺摿幙壔揑婰弎偼嫊峔偺婰弎偲側傞偙偲傪柶傟側偄丅巹偼僇乕儖丒僔儏儈僢僩傪屇傃弌偟偰偡傞娵嶳偺乹拞惈崙壠乺偺棟擮宆揑婰弎傪撉傒側偑傜丄亀擔杮惌帯巚憐巎尋媶亁偱娵嶳偑峔惉偡傞壃惗渉渜偺乹嶌堊揑幮夛乺憸偺婰弎傪巚偄婲偙偟偨丅乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿偺偙偺堦愡傪撉傒側偑傜丄偁偨偐傕亀擔杮惌帯巚憐巎尋媶亁偺渉渜榑偺堦愡傪撉傫偱偄傞偐偺傛偆側嶖妎傪巹偼偍傏偊偨丅惂嶌庡懱傪慜採偵傕偭偨乹嶌堊揑幮夛乺偲偟偰儓乕儘僢僷嬤戙幮夛憸傪棟擮宆揑偵峔抸偟丄偦傟傪渉渜偺乹愭墹偺摴乺傪傔偖傞庲壠揑惌帯巚憐偵撉傒擖傟丄嬤戙偵愭嬱偡傞渉渜偺乹嶌堊揑幮夛乺憸傪娵嶳偼偱偭偪忋偘揑偵峔抸偟丄婰弎偡傞偺偱偁傞丅偙偆偟偰傢傟傢傟偑亀擔杮惌帯巚憐巎尋媶亁偵撉傑偝傟傞偺偼丄渉渜偺乹嶌堊揑幮夛乺憸傪峕屗偵抲偒朰傟偰嬤戙壔偡傞擔杮崙壠幮夛偺慜嬤戙揑側崙壠幮夛峔惉偲巚堃條幃偺帩懕偱偁傞丅

柧帯偺孾栔婜偵儓乕儘僢僷乹嬤戙乺偺嫊峔揑棟擮宆揑峔惉偑堄枴傪傕偭偨偺偼丄嬤戙壔偺嫵偊偲偟偰偱偁偭偨丅暉戲偺亀暥柧榑擵奣棯亁側偳偼偦偺傕偭偲傕椙幙側椺偱偁傠偆丅偩偑嬤戙愭恑崙壠暷塸偲偺憤椡愴偵攕傟偨1946擭偺愴屻擔杮偵偲偭偰丄乕乕憤椡愴傪愴偄偆傞偲偄偆偙偲偼擔杮傕傑偨嬤戙愭恑崙壠偱偁偭偨偙偲傪堄枴偡傞乕乕儓乕儘僢僷乹嬤戙乺偺嫊峔揑棟擮宆壔偺尵愢偼側偍嫵偊偲偟偰偺堄枴傪傕偭偰偄偨偺偩傠偆偐丅偦傟偼暉戲傪桞堦偺巘偲偡傞娵嶳偵傛傞嵞搙偺丄偦偟偰恀惓偺嬤戙壔偺嫵愢側偺偐丅偦傟偲傕偙傟偼娵嶳偵傛傞惣墷嬤戙偺懳嬌憸偲偟偰偺慜嬤戙崙壠擔杮偺庺鎓傪偙傔偨斲掕揑嵞峔抸偺尵愢偱偁傞偺偐丅

娵嶳偼儓乕儘僢僷偵偍偗傞嬤戙乹拞惈崙壠乺偺宍惉夁掱傪丄乽(惌帯偲廆嫵偲偺娫偺鄷楏側妋幏偼)偐偔偟偰宍幃偲撪梕丄奜晹偲撪晹丄岞揑側傕偺偲巹揑側傕偺偲偄偆宍偱懨嫤偑峴傢傟丄巚憐怣嬄摴摽偺栤戣偼乽巹帠乿偲偟偰偦偺庡娤揑撪晹偑曐徹偝傟丄岞尃椡偼媄弍揑惈奿傪帩偭偨朄懱宯偺拞偵媧廂偝傟偨偺偱偁傞乿偲婰弎偟偰偄偔丅儓乕儘僢僷嬤戙偺乹拞惈崙壠乺偺娵嶳偵偍偗傞棟擮宆揑惉棫偲偲傕偵丄偁傞偄偼偦偺惉棫傪慜採偵偟偰偼偠傔偰乹斀丒拞惈崙壠乺偲偟偰偺擔杮揑崙壠偑婰弎偝傟傞偙偲偵側傞丅娵嶳偵傛傞擔杮揑崙壠偺婰弎傪尒傛偆丅

乽擔杮偼柧帯埲屻偺嬤戙崙壠偺宍惉夁掱偵墬偰彟偰偙偺傛偆側崙壠庡尃偺媄弍揑丄拞棫揑惈奿傪昞柧偟傛偆偲偟側偐偭偨丅偦偺寢壥丄擔杮偺崙壠庡媊偼撪梕揑壙抣偺幚懱偨傞偙偲偵偳偙傑偱傕帺屓偺巟攝崻嫆傪抲偙偆偲偟偨丅乿

乽偦偆偟偰戞堦夞掗崙媍夛偺彚廤傪栚慜偵峊偊偰嫵堢捄岅偑敪晍偝傟偨偙偲偼丄擔杮崙壠偑椣棟揑幚懱偲偟偰偺壙抣撪梕偺撈愯揑寛掕幰偨傞偙偲偺岞慠偨傞愰尵偱偁偭偨偲偄偭偰偄偄丅乿

乽崙壠偑乽崙懱乿偵墬偰恀慞旤偺撪梕揑壙抣傪愯桳偡傞偲偙傠偵偼丄妛栤傕寍弍傕偦偆偟偨壙抣揑幚懱傊偺埶懚傛傝傎偐偵懚棫偟摼側偄偙偲偼摉慠偱偁傞丅偟偐傕偦偺埶懚偼寛偟偰奜晹揑埶懚偱偼側偔丄傓偟傠撪晹揑側偦傟側偺偱偁傞丅乿

乹拞惈崙壠乺偺懳嬌偵峔惉偝傟偰偔傞偺偼丄壙抣揑側幚懱偲偟偰偺崙壠偱偁傞丅偙偺壙抣揑幚懱偲偟偰偺崙壠偱偁傞丅偙偺壙抣揑幚懱偲偟偰偺崙壠偲偼丄19悽婭廔傢傝偺搶傾僕傾偱崙壠偺帺棫揑懚棫傪偐偗偨擔杮偑崙壠偵梌偊偰偄偭偨柍擇偺崙壠惈僫僔儑僫儕僥傿乕偱偁傞丅偙偺柍擇偺崙壠惈傪揤峜偲崙壠偲崙柉偺摨帪揑惉棫傪偄偆憂惉恄榖傪傕偭偰廋忺偟丄偦傟傪乽崙懱乿偲偟偰擔杮偺嬤戙崙壠懚棫偺棟擮揑婎斦偲偟偰偄偭偨偺偱偁傞丅

巹偑偄偄偨偄偺偼娵嶳偑偄偆乽壙抣揑幚懱乿偲偟偰偺崙壠丄偁傞偄偼乽崙懱乿榑揑崙壠偲偼柧帯擔杮偑憂傝偩偟偨崙壠偩偲偄偆偙偲偱偁傞丅偦傟偼寛偟偰嬤戙擔杮偵惉棫偡傞崙壠偑帺偢偐傜旛偊傞惈奿偱偼側偄丅暉戲偼亀暥柧榑擵奣棯亁偱柧帯弶擭偺崙柉偼乹拞惈崙壠乺傪偲傞偐丄乹崙懱榑揑崙壠乺傪偲傞偐偺廳戝側慖戰傪敆傜傟偰偄傞偙偲傪偄偭偰偄傞丅1875擭偺暉戲偵偍偄偰乹拞惈崙壠乺偼側偍壜擻側崙柉偺慖戰巿偱偁偭偨丅偩偑1946擭偺娵嶳偵偲偭偰乹拞惈崙壠乺偼嬤戙擔杮偵偍偗傞乹崙懱榑揑崙壠乺偺塣柦揑側旍戝傪庺鎓傪埲偰昤偒弌偡偨傔偺嫊峔偺棟擮宆偱偁傞丅娵嶳偼擔杮崙壠偺崙懱榑揑懚棫傪擔杮偺嬤戙崙壠偺摿堎惈偲偟偰偲傜偊丄崙懱榑揑崙壠庡媊偺夁忚偺揥奐傪乹挻崙壠庡媊乺偲偟偰婰弎偟偰偄偭偨丅

乹挻崙壠庡媊乺偑擔杮揑慡懱庡媊偱偁傞偺偼丄偦傟偑乹崙懱榑揑崙壠乺傊偺崙柉偺恎懱揑丄惛恄揑摑崌傪嫮惂偟丄偁傞偄偼撪晹偐傜偆側偑偡崙壠庡媊揑巟攝偺懱宯偱偁傞偐傜偱偁傠偆丅偙偙偱娵嶳偺乹挻崙壠庡媊乺揑巟攝偺暘愅偺摿堎惈偼丄乹崙懱榑揑崙壠乺偺懚棫偦偺傕偺偑惗傒弌偡丄崙柉偺巟攝—暈廬偺摿堎側怱棟夁掱偺暘愅揑側婰弎偵偁傞丅娵嶳偼崙柉偺巟攝—暈廬偺怱棟夁掱傪棨孯撪柋斍偵徾挜揑偵尒側偑傜桳柤側乽梷埑偺堏忳乿偲偄偆尃椡巟攝偺偁傝曽傪昤偒弌偡丅

乽偝偰枖丄偙偆偟偨帺桼側庡懱堄幆偑懚偣偢奺恖偑峴摦偺惂栺傪帺傜偺椙怱偺偆偪偵帩偨偢偟偰丄傛傝忋媺偺幰(廬偭偰媶嬌揑壙抣偵嬤偄傕偺)偺懚嵼偵傛偭偰婯掕偝傟偰偄傞偙偲偐傜偟偰丄撈嵸娤擮偵偐傢偭偰梷埑偺堏忳偵傛傞惛恄揑嬒峵偺曐帩偲偱傕偄偆傋偒尰徾偑敪惗偡傞丅忋偐傜偺埑敆姶傪壓傊偺湏堄偺敪婗偵傛偭偰弴師偵堏忳偟偰峴偔帠偵傛偭偰慡懱偺僶儔儞僗偑曐帩偝傟偰偄傞懱宯偱偁傞丅乿

偙偺乽梷埑偺堏忳乿偲偄偆巟攝—暈廬偺懱宯偼揤峜惂崙壠偺巟攝—暈廬偺懱宯偵傎偐側傜側偄丅

乽揤峜傪拞怱偲偟丄偦傟偐傜偺偝傑偞傑偺嫍棧偵墬偰枩柉偑梼巀偡傞偲偄偆帠懺傪堦偮偺摨怱墌偱昞尰偡傞側傜偽丄偦偺拞怱偼揰偱偼側偔偟偰幚偼偙傟傪悅捈偵娧偔堦偮偺廲幉偵傎偐側傜偸丅偦偆偟偰拞怱偐傜偺壙抣偺柍尷偺棳弌偼丄廲幉偺柍尷惈(揤忞柍媷偺峜塣)偵傛偭偰扴曐偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅乿

娵嶳偺乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿傊偺恖傃偲偺徧巀偼丄傎偲傫偳偙傟傜偺揤峜惂崙壠偺巟攝—暈廬偺幮夛怱棟妛揑側婰弎傊偺徧巀偵峴偒偮偔丅恖傃偲偼憟偭偰偙傟傪堷梡偟丄偙偺堷梡傪傕偭偰擔杮僼傽僔僘儉傊偺捛媦傪巭傔偰偟傑偭偨丅偦偺偲偒恖傃偲偼娵嶳偲偲傕偵擔杮僼傽僔僘儉傪塀暳偟丄尒摝偟偰偟傑偭偨偙偲偵婥晅偐側偄丅

|

仭4丂擔杮僼傽僔僘儉偵偼巒傑傝偑偁傞

擔杮僼傽僔僘儉偵偼巒傑傝偑側偄偲娵嶳偼偄偆丅斵偼偙傟傪擔杮僼傽僔僘儉偵偼亀変偑摤憟亁偑側偄偲偄偆偄偄曽偱偟偰偄偨丅娵嶳偲偄偆尰戙擔杮偺戙昞揑抦幆恖偺偙偺廘傒偺偁傞偄偄曽偼丄擇偮偺偙偲傪堄枴偟偰偄傞丅堦偮偵偼擔杮僼傽僔僘儉傪乹崙懱榑揑崙壠庡媊乺偺巒傑傝偺側偄慟恑揑側夁寖壔偲偟偰偲傜偊傞偙偲偱偁傞丅擇偮偵偼娵嶳偺擔杮僼傽僔僘儉偺婰弎偼擔杮揑摿堎惈偺婰弎偵廔巒偡傞偙偲偱偁傞丅偙偺擇偮偼擔杮僼傽僔僘儉傪娵嶳偑乹挻崙壠庡媊乺偲偟偰奣擮峔惉偡傞偙偲偺椉柺偱偁傞丅

娵嶳偼擔杮僼傽僔僘儉傪乹挻崙壠庡媊乺偲偟偰奣擮峔惉偡傞偙偲偵傛偭偰丄偡側傢偪擔杮僼傽僔僘儉傪乹崙懱榑揑崙壠榑乺偺栤戣偵娨尦偟偰偟傑偭偰丄1930擭偵偍偗傞悽奅巎揑慡懱庡媊偺惉棫偺栤戣偐傜愗傝棧偟偰偟傑偆丅僪僀僣丒僫僠僘儉偼娵嶳偵偍偄偰擔杮僼傽僔僘儉偺摿堎惈傪朶偒弌偡棟擮宆偵側偭偰偟傑偆丅偙傟偼娵嶳惌帯妛偺崻掙揑側娫堘偄偱偁傞丅

擔杮僼傽僔僘儉傪悽奅巎揑慡懱庡媊偲偺娭楢偺拞偱尒傞側傜偽丄擔杮僼傽僔僘儉偼徍榓僼傽僔僘儉偲偟偰惉棫偟偨帪婜傪偼偭偒傝偲傕偮偙偲偵側傞丅偦偺帪婜偲偼1931(徍榓6)擭偺枮廈帠曄偑婲偙偭偨帪婜偱偁傞丅憤椡愴傪壜擻偵偡傞擔杮偺慡懱庡媊揑懱惂壓偑偙偺帠曄偲偲傕偵巒傑偭偨偺偱偁傞丅慡懱庡媊壔偡傞徍榓擔杮偺偨偩拞偵惗傑傟偨巹偼傕偲傛傝偙偺曄壔傪抦傞偙偲偼側偐偭偨丅偩偑娵嶳偨偪偺悽戙偼枮廈帠曄偲偲傕偵巒傑傞擔杮偺懱惂揑曄壔偵婥晅偄偨偼偢偱偁傞丅偵傕偐偐傢傜偢娵嶳偼攕愴偺梻擭偵擔杮僼傽僔僘儉傪巒傑傝偺側偄乹挻崙壠庡媊乺偲偟偰丄僼傽僔僘儉偺擔杮揑摿堎宆偲偟偰婰弎偟偨丅乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿偼戝偒側昡壙傪偊偨丅偩偑偙偺榑暥偺惉岟偲偲傕偵擔杮僼傽僔僘儉傪偦偺挘杮恖偳傕偲偲傕偵傢傟傢傟偼尒摝偟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅

傢傟傢傟偼偄傑埨攞偲擔杮夛媍偵擔杮僼傽僔僘儉偺21悽婭揑嵞惗傪尒偰偄傞丅偙傟偼悽奅揑偵尒偰懠偵椺傪傒側偄帠懺偱偁傞丅

側偤変乆偼悽奅偵椺傪尒側偄愴慜僼傽僔僘儉偺嵞惗暅妶傪嫋偟偰偟傑偭偨偺偐丅巹偼溚溋偺巚偄偱愴屻夁掱傪怳傝曉偭偰偄傞丅傢傟傢傟偼擔杮僼傽僔僘儉傪尒摝偟偰偒偨偺偱偼側偄偐丅娵嶳偺乽挻崙壠庡媊偺榑棟偲怱棟乿偼偙偺尒摝偟偺堦場傪側偟偰偄傞偺偱偼側偄偐丅 |

| 丂 |

丂

丂

|

|

丂 |

| 仭崙柉庡媊丂 |

丂

丂

|

仭 崙柉偺恖尃傗帺桼傪懜廳偟偮偮丄柉庡揑偵崙壠傪宍惉丒敪揥偝偣傛偆偲偡傞巚憐丒塣摦丅僫僔儑僫儕僘儉丅

仭 崙柉揑摑堦偺傕偲偵崙柉偺惌帯傊偺嶲壛偵傛傞嬤戙崙壠偺宍惉丒敪揥傪栚巜偡棫応丅僫僔儑僫儕僘儉丅

仭 乧偙偺慜屻丆堜忋婤傜偺抦嬾傪摼丆僼儔儞僗偺斀妚柦庡媊幰J.M.de儊乕僗僩儖偺彂暔傪乻庡尃尨榑乼偺戣偱東栿弌斉偡傞丅88擭惌晎偺忦栺夵惓偲墷壔惌嶔偵斀懳偟偰帿怑丆扟姳忛傜偺墖彆傪庴偗偰4寧傛傝乻搶嫗揹曬乼傪敪姧偟丆摨寧憂姧偺惌嫵幮偺嶨帍乻擔杮恖乼偺乹崙悎庡媊乺偵屇墳偟偰丆乹崙柉庡媊乺傪彞偊傞丅偙偺怴暦偼梻89擭2寧夵慻偝傟偰乻擔杮乼偲側傞偑丆偨傑偨傑楻塳偟偨戝孏廳怣奜憡偺忦栺夵惓埬斸敾傪捠偟偰丆愎撿偺柤偼堦桇崅傑傞丅乧

仭 乧偙偺崲擄傪曗偆揰偱廳梫側栶妱傪壥偨偟偨偺偑柉懓庡媊偱偁傝丆柉懓崙壠丆崙柉崙壠偑楌巎偺棳傟偲側傞側偐偱崙壠庡媊偼柉懓庡媊偲偺梈崌傪偲偘丆偦偺棟擮傪曗姰偡傞偙偲偵側偭偨丅幚嵺丆擔杮偱偼廬棃丆崙壠偲柉懓偲偺廳側傝偑傎傏帺柧帇偝傟偰偒偨偙偲傕偁偭偰丆崙壠庡媊丆柉懓庡媊丆崙柉庡媊丆崙悎庡媊偲偄偭偨尵梩偼傎偲傫偳摨媊偵梡偄傜傟偰偄傞丅偟偨偑偭偰偙傟傜偺岅偼崙壠庡媊偺戞2偺撪梕傪側偡偲偄偭偰傛偄丅乧

仭 乧傑偨擇梩掄巐柪傗摽晊錬壴側偳偵傛傞暥妛偺妚怴傪傕幚尰偝偣偨丅偙傟偵懳峈偟偨嶰戭愥椾丆巙夑廳峍傜偺惌嫵幮偼丆嶨帍乻擔杮恖乼偵傛偭偰棨愎撿偺怴暦乻擔杮乼偲偲傕偵乹崙柉庡媊乺傪彞偊偨丅乻擔杮恖乼偼崅搰扽峼偺岯晇偺楯摥忦審偺夁崜偝傪慽偊偰丆偄傢備傞儖億儖僞乕僕儏偺愭嬱偲側傝丆乻擔杮乼偼惓壀巕婯偺攐嬪嵞嫽偺晳戜偲側偭偰崙柉揑側傂傠偑傝傪傕偮抁帊宆暥寍姷廗傪掕埵偡傞側偳丆擔杮偺嬤戙暥妛偵峷專偟偨丅乧

仭 乧偐偮偰偼丆柉懓庡媊丆崙柉庡媊丆崙壠庡媊側偳偲栿偟暘偗傜傟傞偙偲偑懡偐偭偨偑丆嵟嬤偱偼堦斒偵僫僔儑僫儕僘儉偲昞婰偝傟傞丅偙偺偙偲偼丆僫僔儑僫儕僘儉偲偄偆尵梩偺懡媊惈傪斀塮偟丆偦偟偰偦偺懡媊惈偼丆偦傟偧傟偺僱乕僔儑儞nation傗丆偦偺僫僔儑僫儕僘儉偺扴偄庤偑偍偐傟偰偄傞楌巎揑埵抲偺懡條惈傪斀塮偟偰偄傞丅乧

仭 棨愎撿偺崙柉庡媊 / 惌帯偵墬偗傞崙柉榑攈偺戝梫 / 崙撪揑惌帯(僫僔儑僫儖亖億儕僠僢僋)偲偼奜偵懳偟偰崙柉偺摿棫傪堄枴偟丄帶偟偰撪偵墬偰偼崙柉偺摑堦傪堄枴偡丄崙柉偺摑堦偲偼杴偦杮棃偵墬偰崙柉慡懱偵懏偡傋偒幰偼丄昁偢擵傪崙柉揑偵偡傞偺堗側傝丄愄帪偵嵼傝偰偼枹偩崙柉偺摑堦側傞傕偺偁傜偢丄懘擵偁傞偑擛偒桞偩奜娤偵夁偓偢偟偰丄峏偵幚憡傪尒傟偽堦庬懓堦抧曽枖偼堦搣梌偺愱桳偨傞偙偲傪柶傟偞傞偁傫傝丅掗幒偺擛偒丄惌晎偺擛偒丄朄惂偺擛偒丄嵸敾偺擛偒丄暫攏偺擛偒丄慸惻偺擛偒丄杴偦崯摍偺帠暔偼奆杮棃偵墬偰崙柉慡懱偵懏偡傋偒傕偺偲偡丄慠傞偵愄帪偵嵼傝偰偼巣傞帠暔奆側崙柉拞偺堦晹偵擟偟偰懘偺巹椞偲堊偣傝丄惀傟崙柉摑堦偺幚側偒傕偺側傝丄崙柉榑攈偼撪晹偵岦偰崯偺曃悳媦暘楐傪嫥嵪偣傫偲梸偡丅偝傟偽崙柉揑惌帯偲偼崯偺揰偵墬偰偼懄偪悽懎偺強堗傞梎榑惌帯側傝偲堗傆傋偟丄亀揤壓偼揤壓偺揤壓側傝亁偲尵傊傞奿尵傪偽擵傪幚抧偵揔梡偟丄崙柉慡懱傪偟偰崙柉揑擟柋傪暘彾偣偟傔傫偙偲偼崙柉榑攈偺撪帯偵墬偗傞戞堦偺梫巪側傝偲偡丄崯棟桼偵傛傝偰崙柉榑攈偼棫寷孨庡惌懱偺慞惌懱側傞偙偲傪妋擣偡

丂

丂 |

| 仭乽崙柉庡媊乿偺栤戣 |

丂

丂

|

仭1丄愇揷梇偺栤戣採婲

愇揷梇丒汭彯拞偵傛傞亀娵嶳恀抝偲巗柉幮夛亁傪丄傢傟傢傟撉幰偼偳偺傛偆偵撉傓傋偒側偺偱偁傠偆偐丅偙偺杮偼弮慠偨傞挊嶌偱偼側偔摙榑偺撪梕偑揨傔傜傟偨傕偺偱偁傞丅偦偟偰擇恖偺懳択偱傕側偄丅偙偺媍榑偺拞偱汭彯拞偼僎僗僩偱偁傝丄儂僗僩偼愇揷梇偱偁傞丅偙偺摙榑傪弶傔偐傜婇夋丒峔惉偟丄庡摫偟偰偄傞偺偼愇揷梇偱偁傞丅宍偼摙榑宍幃偱偁傞偗傟偳傕丄撪梕揑偵偼傎偲傫偳愇揷梇敘偺亀娵嶳恀抝偲巗柉幮夛亁偲側偭偰偄傞丅偦偙偵汭彯拞傪壛偊偨偺偼丄愇揷梇帺恎偺栤戣採婲傪儓儕姰寢偝偣傞偨傔偺栚揑揑側攝椂偐傜偱偁傞偲尵偭偰傛偄丅

偙偺媍榑偺拞偱丄愇揷梇偼偒傢傔偰廳戝側栤戣採婲傪擇偮偟偰偄傞丅偦偺堦偮偼丄娵嶳恀抝偺巚憐偺拞偵偼廜栚偑尵偆傛偆側乽巗柉幮夛乿偺昞尰丒尵媦偼側偄丄偦偆偟偨奣擮丒棟榑偼側偄丄娵嶳恀抝傪乽巗柉幮夛攈乿偲偟偰婯掕偡傞偺偼岆傝偱偁傞丄偦傟偼娵嶳恀抝傪乽嬤戙庡媊乿偲偟偰斸敾偡傞恖乆偵傛偭偰嶌傜傟偨僀儊亅僕偱偁傝僔儞儃儖偱偁傞偲偄偆巜揈偱偁傞丅偙偺巜揈丄栤戣採婲偺堄枴偼旕忢偵戝偒偄丅

傕偆堦偮偼丄偦偺巗柉幮夛偺栤戣偲傕娭楢偡傞偑丄亀楌巎堄幆偺脩w乿亁偵偍偄偰娵嶳恀抝偑榑偠偰偄傞擔杮擣幆丄尨擔杮憸攃埇偺慜採(摍幙揑丒嬒幙揑側擔杮恖偺崙柉惈丄擔杮恖崙壠亀偔偵亁偺楌巎巒尨揑惉棫)偼丄嬤戙揑側崙柉庡媊偺峫偊曽傪楌巎傪熻偭偰搳塭偡傞曽朄懺搙偱偁傝丄偦傟偼娵嶳恀抝偺乽桬傒懌乿偱偁偭偨偲偄偆媍榑偱偁傞丅傢傟傢傟撉幰偼丄愇揷梇偑娵嶳恀抝偺乽桬傒懌乿傪尵偆偺傪弶傔偰暦偔丅

偙偺戞擇偺栤戣採婲傪暦偄偨偲偒丄傢傟傢傟偼丄壗屘偦偙偵愇揷梇偑汭彯拞傪彽偄偨偺偐傪傛偔棟夝偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵巚傢傟傞丅偦傟偼偡側傢偪汭彯拞傜偵傛偭偰幏漍偵斸敾偝傟偰偒偨偲偙傠偺乽崙柉庡媊幰娵嶳恀抝乿偺巚憐憸偵懳偟偰堦愇傪搳偠傛偆偲偡傞帋傒偱偁傞偲尵偊傞偩傠偆丅擔杮崙柉撪晹偺堎幙惈傗廃曈傾僕傾彅崙偵懳偡傞擔杮偺怤棯偺帠幚偵攝椂偟傛偆偲偟側偄乽"嬤戙庡媊幰"娵嶳恀抝偺崙柉庡媊揑尷奅惈乿偲偄偆媍榑偼丄敧仜擭戙埲崀丄擭庒偄尋媶幰偨偪偺娫偱偺乭娵嶳恀抝斸敾乭偺掕斣僙僆儕亅偲側偭偰偒偨傕偺偱偁傞丅偦偺嬤戙庡媊斸敾偲偟偰偺崙柉庡媊斸敾偼丄娵嶳恀抝偺傒側傜偢柧帯偺暉戲桜媑傪幩掱偵悩偊偨傕偺偱偁偭偨丅

汭彯拞傪昅摢偲偡傞偦偆偟偨僆儕僄儞僞儕僘儉斸敾偺帇妏偐傜偺乽崙柉庡媊幰蹘R恀抝乿斸敾偺媍榑偵懳偟偰丄娵嶳恀抝帺恎偑壗傜偐斀榑傪傕偭偰墳偊傞偙偲偼側偐偭偨偑丄娵嶳恀抝偺巰嫀偺偁偲丄愇揷梇偑悑偵偦傟偵懳偡傞摦偒傪尒偣偨偺偱偁傞丅偟偐偟側偑傜丄偦傟偼摨帪偵亀楌巎堄幆偺乽屆憌乿亁偵偍偄偰揟宆揑偵昞尰偝傟偰偄傞偲偙傠偺娵嶳恀抝偺乽擔杮揑尨憸乿偺擣幆曽朄傪乽桬傒懌乿偡側傢偪 mistake 偲偡傞丄撉幰偵偲偭偰偼堄奜側斀墳偲懳墳偱偁偭偨丅

傑偢丄抂揑偵丄傕偭偲傕栤戣偑偁傞偲巚傢傟傞売強傪堷偄偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅乽屆憌乿榑暥(亀楌巎堄幆偺乽屆憌乿亁堦嬨幍擇擭)偺側偐偺堦愡偱偡丅

乽傢傟傢傟偺亀偔偵亁偑椞堟丒柉懓丒尵岅丒悈堫惗嶻條幃偍傛傃偦傟偲寢傃偮偄偨廤棊偲嵳媀偺宍懺側偳偺揰偱丄悽奅偺亀暥柧崙亁偺側偐偱斾妑偡傟偽傑偭偨偔椺奜揑偲偄偊傞傎偳偺摍幙惈傪丄抶偔傕屻婜屆暛帪戙偐傜愮悢昐擭偵傢偨偭偰堷偒懕偒曐帩偟偰棃偨丄偲偄偆偁偺廳偨偄楌巎揑尰幚偑墶偨傢偭偰偄傞乿

(拞棯)偦傟偵偟偰傕偙偺堦愡偼丄嬤戙擔杮偵偍偗傞丄偮偔傜傟偨揱摑偲偟偰偺摍幙惈偺恄榖偲偄偆傕偺傪屻婜屆暛帪戙傑偱熻傜偣偨偲偄偆揰偱丄柧傜偐偵娵嶳偵偲偭偰桬傒懌偱偁偭偨偲巹偼巚偄傑偡丅

(拞棯)偙偺乽屆憌乿偵戙昞偝傟傞愙嬤曽朄偵偮偄偰偼丄娵嶳帺恎偁傞庬偺晄埨傪姶偠偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅偦傟偼偙偺愙嬤偺拞妀傪側偡奣擮偺晄埨掕惈偵傕帵偝傟偰偄傑偡丅(拞棯)乽屆憌乿偱柧傜偐偵偝傟偨偦偺摿挜揑側巚峫條幃偼丄偄傢偽廻柦揑側傕偺偵側偭偰偟傑偄偐偹側偄丅(拞棯)偦偆偄偆憡懳壔傪敽傢側偄応崌偵偼丄偁傞庬偺暥壔揑寛掕榑偲偟偰廻柦榑偵棊偪崬傓婋尟惈傪傕偭偰偄傞偲巚偄傑偡丅

愇揷梇偺偙偺媍榑偼丄偁傞晹暘丄偙傟傑偱偺汭彯拞傜偺娵嶳恀抝斸敾傪擣傔傞媍榑偱偁傞偲尵偊傞丅偦傟傪晹暘揑偵擣傔偮偮丄偦偺乽岆昑乿傪堦嬨幍仜擭戙偺乽擔杮揑尨憸榑乿偺廃曈偵巭傔丄娵嶳恀抝偺巚憐慡懱偐傜偡傟偽寛掕揑側栤戣揰偱偼側偄偲偄偆榑弎偑側偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅汭彯拞帺恎傕丄偙偺愇揷梇偺乽桬傒懌乿偺栤戣採婲偑堄奜側傕偺偱偁偭偨條巕偩偑丄屻偺斵偺曬崘偺晹暘偱偼丄娵嶳恀抝偺堦嬨巐嬨擭偺榑暥亀嬤戙擔杮巚憐巎偵偍偗傞崙壠棟惈亁傪庢傝忋偘丄娵嶳恀抝偺崙柉庡媊揑巚峫偑扨偵亀楌巎堄幆偺乽屆憌乿亁偺屆戙巎擣幆廃曈偵尷掕偝傟傞傕偺偱偼側偔丄傕偭偲杮棃揑偱杮幙揑側傕偺偱偼側偄偐偲偄偆揰傪斀榑偟偰偄傞丅偙傟偼摉慠偺斀榑偱偁傠偆丅

傢傟傢傟撉幰偼丄偙偺愇揷梇偺乽桬傒懌乿榑偺栤戣採婲傪偳偺傛偆偵庴偗偲傔傞傋偒側偺偱偁傠偆偐丅

|

仭2丄崙柉庡媊偲抧媴幮夛庡媊

偙傟偼僫僔儑僫儕僘儉偺栤戣偱偁傞丅Political Theory 偲 Nationalism 偺栤戣偱偁傞

嵟弶偵巹帺恎偺姶憐傪尵偊偽丄偙偺愇揷梇偺乽桬傒懌乿榑偼丄偁傑傝愊嬌揑側堄枴傪擣傔傜傟傞傕偺偱偼側偄丅偦偙傑偱娵嶳恀抝偺乽擔杮揑尨憸攃埇乿傪斲掕揑偵尒傞昁梫偼側偄偺偱偼側偄偐偲偄偆偺偑棪捈側報徾偱偁傞丅偦偙傑偱僆儕僄儞僞儕僘儉榑揑帇妏偐傜偺乽崙柉庡媊幰娵嶳恀抝斸敾乿偺媍榑偵旼傪孅偡傞昁梫偼側偄偺偱偼側偄偐偲偄偆偺偑丄撉幰偱偁傞巹偺姶偠曽偱偁偭偨丅巹偼丄僆儕僄儞僞儕僘儉榑偐傜偺暉戲桜媑斸敾傗娵嶳恀抝斸敾偵偼 亅 偦傟偵偮偄偰傎偲傫偳柍抦偱偁傞偙偲偑棟桼偺戞堦偱偼偁傞偺偩偗傟偳 亅 壗偺愢摼椡傕姶偠側偄偺偱偁傞丅

愴拞愴屻偺娵嶳恀抝傗柧帯偺暉戲桜媑偵乽抧媴巗柉乿偺巚憐傪梫媮偡傞偺偼丄峕屗婜偺壃惗仩仩傗杮嫃愰挿偵乽巗柉妚柦乿偺巚憐傪婜懸偡傞偺偲慡偔摨條偺乽柍棟乿偱偼側偄偺偐丅偦傟偼丄岾摽廐悈偵乽慜塹搣偵傛傞擇抜奒妚柦乿傪媮傔傞偺偲摨偠旘桇偲尵偊傞偺偱偼側偄偺偐丅偦傟偙偦傑偝偵僴儖亅僩僁僯傾儞偺尵偆乽楌巎偐傜偺棧扙乿偦偺傕偺偱偼側偄偺偐丅傢傟傢傟偼丄儕儞僑偑栘偐傜棊偪傞偺傪尒偰乽枩桳堷椡偺朄懃乿傪敪尒偟偨暔棟妛幰僯儏亅僩儞偵懳偟偰丄偳偆偟偰偍慜偼乽憡懳惈棟榑乿偺敪尒傑偱摫偗側偐偭偨偺偐側偳偲僋儗亅儉傪偮偗偨傝偡傞偙偲偑偁傞偩傠偆偐丅偦傟偼偳偆峫偊偰傕乽柍偄傕偺偹偩傝乿偺乽柍棟側偍婅偄乿偲尵偆傋偒偱偁傞丅

幮夛壢妛偲偟偰偺惌帯妛偵偼丄帺慠壢妛偲摨偠傛偆偵偦偺帪乆偺梌偊傜傟偨楌巎揑壽戣偲偄偆傕偺偑偁傞丅偦偺壽戣傪惓妋偵暘愅攃埇偟丄偦偟偰偦偺偲偒嵟戝尷壜擻側揥朷傪巜偟帵偡偺偑幮夛壢妛幰偺栶妱偱偁傞偲尵偊傞偩傠偆丅強梌揑偱尷奅揑側偦傟偧傟偺楌巎揑娐嫬偺拞偱丄偳偙傑偱晛曊揑側棟擮傪尰幚壔傊偲摫偔偙偲偑偱偒傞偐丄偦傟偙偦偑梊尵幰偲偟偰偺巚憐壠偺壽戣偱偁傞丅壗帪偺帪戙偱傕恖偼棟擮偲尰幚偺嬞挘娭學偺拞偵棫偨側偗傟偽側傜側偄丅

偦偺僫僔儑僫儕僘儉(偨偲偊偽亀嬤戙擔杮巚憐巎偵偍偗傞崙壠棟惈亁偵尒傜傟傞)偼丄娵嶳恀抝偵偍偗傞尷奅惈偲尵偆傛傝傕傓偟傠楌巎惈偲尵偆傋偒偱偁傝丄楌巎惈偲偟偰愊嬌揑偵昡壙偱偒傞傕偺偱偁傞丅摿偵丄擔杮偺惌帯揑撈棫偑偒傢傔偰晄埨掕偱晄摟柧側娐嫬偵偁偭偨愴屻堦嬨屲仜擭戙偺帪戙傑偱偺棟榑偵偮偄偰偼丄柧妋偵偦偆抐尵偡傞偙偲偑偱偒傞偩傠偆丅偦偺崰偺娵嶳恀抝偑乽抧媴巗柉榑乿傪揻偄偰偄偨偲偡傟偽丄傢傟傢傟偼惌帯妛幰偲偟偰偺娵嶳恀抝偺僙儞僗傪戝偄偵媈傢側偗傟偽側傜側偄偼偢偱偁傞丅

傑偨丄嵟斢擭偺嵗択夛偱偼丄娵嶳恀抝帺恎偵傛傞師偺傛偆側敪尵傪尒傞偙偲偑偱偒傞丅

愇愳 / 崙楢偵偮偄偰偼偳偆偱偟傚偆丅

娵嶳 / 庡尃崙壠偼晲椡偺惓摑惈傪撈愯偟偰偄傑偡丅偩偐傜崙楢偺慻怐偑庡尃崙壠傪桞堦偺扨埵偲偟偰偄傞偐偓傝丄偦偺摦偒偼戝崙偺棙奞偱嵍塃偝傟丄杮摉偺悽奅慻怐偲偟偰暣憟傪夝寛偡傞偺偵栶棫偨側偄丅戝懱丄崙柉崙壠偑庡尃傪傕偭偰悽奅拋彉偺扨埵偵側偭偨偺偼丄楌巎偼挿偦偆偵尒偊傞偗傟偳丄戞堦師戝愴埲屻偺偙偲偱偡傛丅偦傟傑偱拋彉傪堐帩偟偰偒偨庡梫側戝掗崙偑憡偮偄偱曵夡偟偰偐傜偱偡丅庡尃奣擮偑儓亅儘僢僷偵宍惉偝傟偰偐傜傕丄偣偄偤偄嶰昐擭梋傝偩丅恖娫偺巚峫偲偄偆傕偺偼懩惈偑嫮偔偰丄尰幚偺曄壔傛傝抶傟傞偺偑忢偱偡偹丅(拞棯)

愇愳 / 崱偺傑傑偱偼丄崙楢偺枹棃偼埫偄偱偡偹丅

娵嶳 / 崻杮夵慻傪偡傞偟偐側偄偱偡偹丅堦曽偱偼僾儖亅儔儖側幮夛抍懱偺丄崙壠偐傜偺帺庡惈傪嫮壔偟丄懠曽偱崙壠傪攠懱偵偟側偄偱捈愙偵崙嵺揑偵寢崌偟偰抧媴幮夛偺峔惉堳偵側傞傛偆側僔僗僥儉傪峫偊傞傎偐側偄丅傑偁丄擇廫堦悽婭偵傕偪偙偡壽戣偱偟傚偆偑丄寷朄嬨忦傪傕偮擔杮偼丄偙偆偄偆曽岦偱丄偮傑傝崙壠庡尃傪巚偄愗偭偰惂尷偡傞曽岦偱偺夵妚傪庡挘偱偒傞棫応偵偁傞丅(拞棯)

偙偙偱娵嶳恀抝偼嬤戙揑側庡尃崙壠偺尷奅傪尵偄丄偦偟偰抧媴幮夛偺崙楢峔憐傪弎傋偰偄傞丅汭彯拞偼娵嶳恀抝帺恎偺偙偺敪尵傪偳偺傛偆偵庴偗巭傔傞偺偱偁傠偆偐丅偙偆偟偨敪尵偼丄嬤戙庡媊幰偱偁傝崙柉庡媊幰偱偁傞娵嶳恀抝偺乽揮岦乿偱偁傞偺偩傠偆偐丅偦偆偱偼側偄偩傠偆丅偦傟偼揮岦偱傕曄愡偱傕側偄丅偦傟偼扨偵丄娵嶳恀抝偵傛偭偰尰嵼偺乽忢幆乿偑弎傋傜傟偰偄傞偵夁偓側偄丅汭彯拞偑挿擭庡挘偟丄崱夞愇揷梇偑堦晹擣傔傞丄偙偺娵嶳恀抝偺乽嬤戙揑側崙柉崙壠娤偺楌巎巒尨偺帪戙傊偺庡娤揑搳塭乿傊偺斸敾偼丄媡偵丄遁彯拞偲愇揷梇帺恎偺丄尰嵼偮偔傜傟梌偊傜傟偰偄傞屆戙巎娤丒屆戙巎擣幆偺乽忢幆乿傪楌巎傪熻偭偰擇廫屲擭慜偺娵嶳恀抝偵揔梡偟搳塭偡傞旕楌巎揑側曽朄懺搙偱偁傞偲偼尵偊側偄偺偐丅

|

仭3丄乽擔杮揑尨憸乿攃埇偺壽戣偲曽朄

愇揷梇偑尵偆偲偍傝丄娵嶳恀抝偺擔杮揑尨憸棟夝偼丄嬤戙揑側崙柉崙壠娤偺楌巎巒尨偺帪戙傊偺搳塭偱偁傞偲尵偊傞偺偐傕抦傟側偄丅偟偐偟丄摉帪堦嬨幍擇擭傑偱偺屆戙巎妛偵偍偄偰偼柍榑偺偙偲丄偦傟埲崀丄尰嵼傑偱偺擔杮偺楌巎妛傗峫屆妛偺壢妛揑巎椏揑惉壥傪尩枾偵捛愓偟偨偲偟偰傕丄偙偺娵嶳恀抝偺擔杮揑尨憸榑傪崻掙偐傜斲掕偡傞傑偱偺寛掕揑側崻嫆傪弨旛偟摼偰偄傞偲偼昁偢偟傕尵偊側偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偨偲偊偽嵟嬤傑偱偺尋媶惉壥偺僗僞儞僟亅僪側曬崘偱偁傞偼偢偺娾攇彂揦亀娾攇島嵗 擔杮捠巎 戞2姫 屆戙1亁(堦嬨嬨嶰擭)側偳傪嬦枴惛撉偟偰傕丄偦偺婰弎偼埶慠偲偟偰乽屆戙崙柉崙壠乿揑側楌巎娤傪婎挷偲偟偨傕偺偱偁傞丅

丂丂丂婼摢惔柧 : 榋悽婭傑偱偺擔杮楍搰 亅 榒崙偺惉棫 亅

丂丂丂嶁尦媊庬 : 搶傾僕傾偺崙嵺娭學

丂丂丂媑懞晲旻 : 榒崙偲戝榓墹尃

偦傟偵偼棟桼偑偁傞丅

偦偺(屆戙崙柉崙壠揑側)楌巎擣幆丒屆戙巎擣幆偑丄戝擔杮掗崙偑曵夡偟丄峜崙巎娤偑柵傃嫀偭偨屻偵妋棫偝傟偨愴屻擔杮偺堦斒揑丒昗弨揑側屆戙巎娤偱偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅巹側傝偺尵梩偱昞尰偡傞側傜丄偦傟偼偡側傢偪乽擔杮崙寷朄偑嫋偡偲偙傠偺亀擔杮彂婭亁偺撉傒曽乿偵懠側傜側偄丅峜崙巎娤傪嫅斲偡傞擔杮崙寷朄偲偄偆忦審偲亀擔杮彂婭亁偺婰弎偲偄偆忦審偺擇偮偑尰嵼偺僗僞儞僟亅僪側乽擔杮恖偺楌巎揑尨憸乿傪僉亅僾偝偣偰偄傞丅寢榑偐傜尵偆側傜丄擔杮彂婭偁傞偄偼屆帠婰偺巎椏尋媶傪婎慴偲偟偰擔杮屆戙偺幚憸傪晜偐傃忋偑傜偣傛偆偲偡傞尷傝丄扤偺庤偵傛傞壖愢偵偍偄偰傕丄昁偢偙偆偟偨乽屆戙崙柉崙壠乿揑側楌巎擣幆偲偟偰寢壥偣偞傞傪摼側偄偩傠偆丅偦偺朄(偺傝)傪崕偊傞偙偲偑偱偒傞偺偼丄楌巎妛幰偱偼側偔丄楌巎擣幆偐傜壢妛揑曽朄傪攔彍偟偰怱傪捝傔傞偙偲偺側偄揘妛幰偺傒偱偁傞丅

廃抦偺偲偍傝丄擔杮巎妛偺悽奅偵偼丄幮夛壢妛偲偼堦枴堘偭偨撈摿偺揱摑揑側妛栤條幃偑懚嵼偡傞丅偦傟偼乽搶嫗妛攈乿偲乽嫗搒妛攈乿偲偄偆擇偮偺僌儖亅僾偵傛傞懳棫揑嫤嬈偺峔恾偱偁傞丅扨偵崙棫戝妛傗楌巎攷暔娰偺尋媶怑堳偩偗偱側偔丄峀偔嵼栰偺楌巎彫愢壠傑偱僀儞儃儖償偟偰偙偺懳棫揑峔恾偼擻摦揑偵婡擻偟偰偄傞偺偱偁傞丅堦斒揑側報徾傪尵偊偽丄搶嫗妛攈偑僆亅僜僪僢僋僗側壢妛偲峫徹偺婎弨傪庣偭偰僗僞儞僟亅僪側擔杮楌巎憸傪怲廳偵採嫙丄宲彸偟丄堦曽丄嫗搒妛攈偑帺桼杬曻偵偦偺榞傪攋偭偰怴愢丒捒愢丒婏愢偺椶傪棎敪偡傞偲偄偆峔恾偱偁傞丅儅僗僐儈傗弌斉幮傗楌巎儅僯傾偑旘傃偮偔偺偼嫗搒妛攈偺帺桼側憐憸椡偩偑丄堦扷丄楌巎嫵壢彂婰弎偲偄偆傛偆側怺崗側栤戣偵側傞偲丄楌巎妛偼壢妛偲忢幆偺僗僞儞僗偵尩弆偵棫偪栠傜側偗傟偽側傜側偄丅

娵嶳恀抝偺乽擔杮揑尨憸乿榑傪嬤戙庡媊揑側帺屓擣幆偺庡娤揑搳塭偩偲岥愭偱斸敾偡傞偙偲偼梕堈偱偁傞丅偟偐偟偦傟偱偼丄汭彯拞側傜偽堦懱偳偺傛偆側乽屆戙擔杮偺尨憸乿傪擔杮崙柉偵採嫙偟偰偔傟傞偺偐丅擔杮崙寷朄偑偁傝丄擔杮彂婭偲偄偆(偁傞堄枴偱愨懳揑側)巎椏偺婰弎傪慜偵偟偰丄壥偨偟偰汭彯拞偼偳偺傛偆側屆戙巎擣幆傪傕偭偰乽擔杮揑尨憸乿傪擔杮恖偵愢柧偟傛偆偲偡傞偺偱偁傠偆偐丅偁傞偄偼愇揷梇偼堦懱偳偺傛偆側乽擔杮揑尨憸乿傪傢傟傢傟偵梡堄偡傞偺偱偁傠偆偐丅

傕偟傕丄偦傟傪岆昑偱偁傝嫊憸偱偁傞偲偟偰丄壗傜偐暿偺屆戙擔杮偺尨憸傪昤偒忋偘傛偆偲偡傞側傜偽丄偦偺傾僾儘亅僠偼丄偨偲偊偽(嫗搒妛攈揑曽朄偺戙昞幰偱偁傞)攡尨栆偺乽傾僀僰=撽暥榑乿偺傛偆側億僗僩儌僟儞庡媊揑側怴僌儔儞僪僙僆儕亅偺峔抸偲側傞偙偲偩傠偆丅攡尨栆偺僽儗僀僋僗儖亅偼曽朄偲偟偰偒傢傔偰夋婜揑偱偁偭偨偲巹偼巚偆丅巹偼偦偺僽儗僀僋僗儖亅偵攺庤傪憲傝偨偄丅偟偐偟側偑傜丄偙傟偼偙傟偱丄乽屆戙崙柉崙壠乿揑楌巎憸偲偼慡偔暿偺宍偺丄帺慠庡媊揑丒儘儅儞庡媊揑側擔杮庡媊丄偡側傢偪怴偨側憰偄偺乽挻嬤戙揑僫僔儑僫儕僘儉乿偺楌巎擣幆(=乽晛捠偺崙乿傪僀僨僆儘僊亅揑偵曎徹偡傞)偱偁偭偨偙偲偼娫堘偄側偄丅

梫偡傞偵丄偦偙偱栤傢傟偰偄傞偺偼乽擔杮恖偲偼壗偐乿側偺偱偁偭偰丄摎偊傞懁傕傑偨乽偙傟偑擔杮恖偺尨揰偩乿偲偄偆尨憸榑偺夝摎傪梡堄偟側偗傟偽側傜側偄偺偱偁傞丅擔杮恖帺恎偑擔杮恖帺恎偵懳偟偰乽偙傟偑擔杮恖偺尨憸偩乿偲偄偆夝摎傪梡堄偡傞偲偒丄偦偺楌巎憸偑壗傜偐乽崙柉揑側乿宊婡傪梌偊傜傟偢偵嵪傓偲偄偆偙偲偼偁傝摼側偄丅擔杮偺塃梼揑榑幰偨偪偐傜幤乆憚嬍偵偁偘傜傟傞娯崙抦幆恖偨偪偵傛傞乽擔杮恖偺尨憸乿榑偺孹岦傪尒傞側傜偽丄偦偺堄枴偲恀憡偑傛偔暘偐傠偆偲偄偆傕偺偱偁傞丅傢傟傢傟擔杮恖偵偲偭偰嬄揤偡傞傛偆側捒愢偑斵傜偵偲偭偰偼忢幆揑側楌巎揑帠幚側偺偱偁傞(偦傟偑娫堘偄偩偲尵偭偰偄傞偺偱偼側偄)丅

廬偭偰巹偼丄娵嶳恀抝偵傛傞亀楌巎堄幆偺乽屆憌乿亁偺擔杮揑尨憸攃埇傪乽桬傒懌乿偲偼峫偊側偄丅傕偟愇揷梇偺尵偵廬偭偰丄娵嶳恀抝偺偦偺擔杮揑尨憸攃埇傪斲掕偟傛偆偲偡傞偺偱偁傟偽丄偦偺棟榑揑妀怱晹偱偁傞乽偮偓偮偓偵側傝備偔偄偒傎傂乿偺婎掙斖醗偺曽傕柍帠偱嵪傑偝傟傞偲偄偆偙偲偼側偄偩傠偆丅擔杮恖偺柉庡庡媊偵偲偭偰丄尰嵼傕丄彨棃傕偒傢傔偰廳梫側帺屓擣幆(偺嵿嶻)偱偁傞丄娵嶳恀抝偺亀楌巎堄幆偺乽屆憌乿亁偺棟榑傪婋偆偔偟偐偹側偄愇揷梇偺媍榑偵丄巹偼惓捈側偲偙傠屗榝偄傪妎偊偞傞傪摼側偄偺偱偁傞丅

側偍丄偙偺乽擔杮揑尨憸乿偺栤戣偵偮偄偰峫偊傞忋偱丄嵟嬤偺嶌昳偱偼僒儞僩儕亅妛寍徿傪庴徿偟偨彫孎塸擇偺楯嶌亀扨堦柉懓恄榖偺婲尮亁(怴梛幮)偑嶲峫偵側傞丅撉彂偟偰旕忢偵柺敀偄丅傑偨擭戙揑偵偼屆偄帪戙偺嶌昳偱偁傞偑丄摿偵娵嶳恀抝偺乽屆憌乿偵懳偡傞偡偖傟偨栤戣堄幆偲偟偰庣杮弴堦榊偺亀擔杮巚憐巎偺壽戣偲曽朄亁(怴擔杮弌斉幮)傪嫇偘偰偍偒偨偄丅彫孎偼偙偺乽擔杮恖偺帺夋憸偺宯晥乿偺媍榑偵偍偄偰丄揤峜惂偺寣墢揑巟攝偺僀僨僆儘僊亅偵偮偄偰惓柺偐傜榑偠偰偄傞丅彫孎偑庣杮傪撉傫偩偙偲偑偁傞偺偐偳偆偐偼暘偐傜側偄偑丄庣杮埲棃丄偙偺乽揤峜惂偺寣墢揑巟攝偺僀僨僆儘僊亅乿偵怗傟傞媍榑傪丄巹偼媣偟傇傝偱栚偵偡傞偙偲偑偱偒偨丅

彫孎偺亀扨堦柉懓恄榖偺婲尮亁偵偍偗傞攡尨栆傊偺斸敾揑側娽嵎偟傕惓崝傪幩偨傕偺偲尵偊傞偱偁傠偆丅偦偺乽擔杮恖偺帺夋憸偺宯晥乿偺峫嶡偺帇妏傗曽朄偵懳偟偰慡柺揑側昡壙傪梌偊傞傕偺偱偼側偄偑丄堦嬨榋擇擭惗傑傟偲偄偆庒偝偲彮偟曄傢偭偨宱楌偵丄撉幰偲偟偰帺慠偵娭怱傪拲偑傟丄師夞嶌偑婜懸偝傟傞懚嵼偱偁傞丅巚憐巎偲偄偆妛栤偵僀僨僆儘僊亅暘愅偺帇妏傪帩偪崬傓偙偲偺偱偒傞丄崱擔悢彮側偄尋媶幰偺堦恖偲偟偰丅

|

仭4丄傾僕傾偵偍偗傞乽崙柉崙壠乿偺楌巎揑塣柦

嬤戙崙柉崙壠偲僫僔儑僫儕僘儉偺媍榑傪巒傔傞偲僉儕偑側偄偑丄嬤戙揑側崙柉崙壠偺棟榑偲偄偆傕偺偼丄傕偼傗悽奅巎偵姰慡偵偦偺楌巎揑巊柦傪廔偊偨傕偺偲尵偄愗傞偙偲偑偱偒傞偺偱偁傠偆偐丅傢傟傢傟擔杮恖偵偲偭偰偼丄抧媴巗柉側傝抧媴幮夛側傝偺棟擮傪擛壗偵偙偺抧忋偵幚尰偡傞偐偲偄偆偙偲偑擇廫堦悽婭偺壽戣偱偁傞偲尵偊傞偱偁傠偆丅偟偐偟丄偨偲偊偽偍椬偺娯崙偱偼丄崱傑偝偵傛偆傗偔丄偦偺挿偄挿偄柉懓偺楌巎忋弶傔偰偺嬤戙揑崙柉崙壠傪搊応(抋惗)偝偣傛偆偲偟偰偄傞偺偱偁傞丅娯崙柉偑嬤戙揑摑堦揑側崙柉崙壠傪帩偮偺偼偙傟偑弶傔偰偺宱尡偱偁傞丅

椬偺椬偺儌儞僑儖偼偳偆偐丅儌儞僑儖恖偑偄傢備傞嬤戙揑崙柉崙壠傪幚尰偝偣傛偆偲偡傟偽丄摉慠側偑傜丄拞崙丒撪栔屆帺帯嬫傪暪崌偟偰崙壠摑堦傪幚尰偟側偗傟偽側傜側偄偩傠偆丅椬偺椬偺椬偺僂傿僌儖恖丄椬偺椬偺椬偺椬偺僠儀僢僩恖丄斵傜偑嬤戙揑側崙柉崙壠傪帩偲偆偲偡傟偽丄拞壺恖柉嫟榓崙偐傜偺撈棫傪払惉偡傞埲奜偵側偄丅偦偟偰偦偙偵偼(堎幙側)戝検偺拞崙恖(娍恖)偑廧傫偱偄傞丅偳偆傗傜拞崙戝棨偺廃曈偱偼丄擇廫堦悽婭偵偍偄偰傕嬤戙揑偱摑堦揑側偄傢備傞崙柉崙壠(Nation State)宍惉偺栤戣偑夁嫀偺傕偺偲側偭偰偄傞傢偗偱偼側偄傛偆偱偁傞丅

偦傟偼拞崙戝棨撪晹偩偗偺榖偩傠偆偐丅杒偺戝棨晹偵偍偗傞拞壺僐儈儏僯僘儉掗崙偲傛偔帡偨僎僆億儕僥傿僢僔儏偺峔恾偑撿偺奀梞晹偵傕懚嵼偡傞丅擇壄偺恖岥偲擇枩偺搰涀傪書偊傞悽奅嵟戝偺奀梞掗崙丄僀儞僪僱僔傾僀僗儔儉掗崙偱偁傞丅僯儏亅僊僯傾搰惣敿晹僀儕傾儞僕儍儎偵偍偗傞暘棧撈棫塣摦偼埲慜偐傜抦傜傟偨偲偙傠偩偑丄尰嵼偺傢傟傢傟偵偼壗傕壜帇揑偵塮傜側偄僄僗僯僔僥傿(尵岅丒寣摑丒晽懎丒廗姷)偺嵎堎惈偺栤戣偼丄僗儔僂僃僔搰柉偲僕儍儚搰柉丄儃儖僱僆搰僇儕儅儞僞儞廧柉偲僕儍儚搰廧柉偺娫偵偼慡偔懚嵼偟側偄偲尵偊傞偺偩傠偆偐丅偦傟傜偺抧堟偵嬤戙揑帒杮庡媊揑側岺嬈惗嶻椡偑峀斖偵媦傫偱峴偭偨偲偒丄壥偨偟偰斵傜偼僀儞僪僱僔傾僀僗儔儉嫟榓崙柉偲偟偰堦偮偺懚嵼偺傑傑寢懇偟偰偄傜傟傞偺偩傠偆偐丅

尰嵼偺傢傟傢傟偺楌巎嫵壢彂偵偍偄偰丄儅僕儍僷僸僩墹崙偲偐僔儏儕償傿僕儍儎墹崙偲偄偭偨嬐偐側屌桳柤帉偺傒偱搑愗傟偰偄傞偦偺搶撿傾僕傾偺楌巎偼丄偍偦傜偔丄宱嵪敪揥偲嫟偵嵟怴偺楌巎壢妛偲峫屆妛偺惗嶻椡偵傛偭偰尰嵼偺悢攞丒悢廫攞偺 information 傪梌偊傜傟丄悽奅巎嫵壢彂偺儁亅僕悢偺惓摉側僔僃傾傪梫媮偡傞傛偆偵側傞偵堘偄側偄丅擇廫堦悽婭傕敿偽偵側傟偽丄僗儔僂僃僔搰柉偑僗儔僂僃僔恖偲偟偰偺嬤戙揑側帺屓擣幆傪帩偮擔偑傗偭偰棃傞偙偲偩傠偆丅崙柉崙壠偺宍懺傪揨偭偨掗崙偺拞偵怴偟偄崙柉崙壠偑惗傑傟偰備偔丅擇廫堦悽婭偵偍偗傞崙柉崙壠偺曎徹朄丅

擇廫堦悽婭敿偽偺傾僕傾傪傕偼傗傢傟傢傟偼尒傞偙偲偑偱偒側偄偑丄偦傟偑堦婥偵抧媴幮夛偺抧媴巗柉偺悽奅偲側偭偰偄傞偺偐丄偦傟偲傕怴偟偄僱亅僔儑儞僗僥亅僩偑悢懡偔惗傑傟偰尰嵼偺儓亅儘僢僷偺傛偆側巔偵側偭偰偄傞偺偐丄偦偺偳偪傜偐偑彨棃憸偲偟偰惓夝偱偁傞偲偡傞側傜偽丄巹偼屻幰偱偼側偄偐偲偄偆梊姶傪帩偮丅拞壺戝棨掗崙偺夝懱丄僀儞僪僱僔傾奀梞掗崙偺夝懱丄偝傜偵儘僔傾僔儀儕傾掗崙偡傜傕悑偵夝懱偟偰丄偦傟偧傟偺抧堟偵俙俽俤俙俶偺傛偆側俤倀宆偺崙柉崙壠楢崌懱偑宍惉偝傟傞彨棃恾偺梊姶偱偁傞丅

拞崙撪棨晹傗僀儞僪僱僔傾偺榖側偳墦偔偺榖偱儕傾儕僥傿傪姶偠側偄丄偲偄偆恖傕偄傞偐傕偟傟側偄丅椆夝丅偦傟偱偼傢傟傢傟偵偲偭偰嵟傕恎嬤側榖傪偟傛偆偱偼側偄偐丅壂撽偼偳偆偐丅壂撽偺擇廫堦悽婭偼嬤戙揑側崙柉崙壠偺奣擮傗棟榑偲壥偨偟偰柍墢偱偄傜傟傞偺偐丅壂撽偐傜暷孯婎抧傪揚嫀偡傞偨傔偵偼丄壂撽導柉偑壂撽崙柉偵側傞埲奜偵摴偼偁傞偺偩傠偆偐丅擔杮崙偐傜偺惌帯揑撈棫偺払惉埲奜偵丄擔暷埨曐忦栺偺偔傃偒偐傜帺屓傪夝曻偡傞庤抜偼偁傞偺偩傠偆偐丅壂撽偺恖乆偑朷傓壂撽偺旕晲憰拞棫偼丄壂撽恖偑壂撽偺庡尃幰偲偟偰帺屓傪妋棫偡傞偙偲偵傛偭偰偺傒弶傔偰幚尰偝傟傞偼偢偱偁傞丅偦偺偲偒壂撽偺恖乆偑崙嵺幮夛偵愰尵偟丄崙嵺幮夛偑彸擣偡傞偱偁傠偆惌帯揑撈棫偺偁傝曽偼乽嬤戙揑崙柉崙壠乿Nation State 偺宍懺埲奜偵偳偺傛偆側巔偑偁傞偺偱偁傠偆偐丅

僕儑儞儗僲儞偺尵偵廬偊丅僀儅僕僱亅僔儑儞偣傛丅

僫僔儑僫儖偼傕偆屆偄丄僄僗僯僔僥傿偲僕僃儞僟亅偺娽偱尒側偗傟偽怴偟偔側偄丄僂僅亅儔僗僥僀儞偑偙偆尵偭偰偄傞偐傜幮夛壢妛傕扙峔抸偩偲丄幮夛壢妛偵偍偗傞乽偮偓偮偓偲側傝備偔偄偒傎傂乿偵忔偭偰娵嶳恀抝偺乽嬤戙庡媊乿傪斸敾偡傞偺偼寢峔偱偁傞丅偗傟偳傕丄桪廏側惌帯妛幰偱偁傞汭彯拞偑杮摉偵崱傗傜側偗傟偽側傜側偄偙偲偼丄怴偟偔惗傑傟傛偆偲偡傞敿搰偺崙柉崙壠偑擇廫堦悽婭偺峳攇偵懴偊偰鐥偟偔惗偒敳偄偰峴偗傞傛偆偵丄嵞傃丄廬懏傗暘抐傗撪愴偺斶寑傪尒偸傛偆偵丄偦偺崙柉偲崙壠偵椙幙偱寬慡側 Political Theory 傪採嫙偡傞偙偲側偺偱偼側偄偺偩傠偆偐丅娯崙崙柉偼偦傟傪懸偭偰偄傞丅娯崙崙柉偵偼偦傟偑昁梫偱偁傞丅娯崙崙壠偲娯崙崙柉偺偨傔偺乽娵嶳惌帯妛乿傗乽戝捤巎妛乿偑崱媮傔傜傟偰偄傞偼偢偱偁傞丅

傢傟傢傟偼乽儃亅僟亅儗僗丒僄僐僲儈亅乿偲偐乽僌儘亅僶儖丒僗僞儞僟亅僪乿側偳偲偄偆乽壓晹峔憿乿偺尵梩偺棳峴偵娙扨偵忔偭偰丄懄帺揑丒柍帺妎揑偵乽抧媴幮夛乿傗乽抧媴巗柉乿偺昞徾偵僘儖僢偲妸傝崬傫偱偟傑偄偑偪偱偁傞丅偟偐偟丄偦偺慜偵傕偆堦搙扥擮偵悽奅抧恾傪挱傔捈偟丄堦偮堦偮偺崙乆傗抧堟偺楌巎偲尰幚傪儕傾儖偵僀儅僕僱亅僔儑儞偟偰傒傞傋偒偱偼側偄偺偩傠偆偐丅乽偮偓偮偓偵側傝備偔偄偒傎傂乿偺幮夛壢妛偑娙扨偵扙峔抸張棟偟偰偟傑偆傎偳丄崙柉崙壠偲偄偆尵梩偺帩偮堄枴偼寉偔偼側偄偺偱偁傞丅巗柉幮夛偲摨偠傛偆偵丅丂

丂 |

| 仭揤峜偲乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿 |

丂

丂

|

偄傑撉傓偲妘悽偺姶偑偁傞偑丄1999擭偺榑暥偱搉曈帯偼乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偵傛傞懳峈塣摦偵偮偄偰丄師偺傛偆偵偦偺栤戣傪巜揈偟偰偄偨丅

仭

乽偙偙偱堦偮偩偗嫮挷偟偰偍偒偨偄偺偼丄巟攝憌偺偙偆偟偨僀僨僆儘僊乕偵懳偟巹偨偪偼丄偐偮偰娵嶳恀抝傜偑峫偊偨傛偆側崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉偱懳峈偡傞偙偲偼偱偒側偄偺偱偼側偄偐丄偲偄偆揰偱偁傞丅

擔偺娵丒孨偑戙偺朄惂壔偑晜忋偟偨偲偒丄偦傟偵斀懳偡傞榑嫆偺堦偮偲偟偰丄擔偺娵傕孨偑戙傕丄寛偟偰偁偺僼儔儞僗嶰怓婙傗傾儊儕僇偺惎忦婙偺傛偆偵妚柦傗柉庡庡媊揑摙榑偺拞偐傜惗傑傟偨傕偺偱偼側偄偲偄偆揰偑丄彮側偔側偄榑幰偵傛偭偰偁偘傜傟偨丅擔偺娵丒孨偑戙惂掕偺宱堒偵偮偄偰偼丄偦偺捠傝偱偼偁傞丅偟偐偟丄巹偼丄偙偺斀榑偼寛掕揑庛揰傪桳偟偰偄傞偲巚偆丅偦傟偼丄偙偺媍榑偼丄崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉傕掗崙庡媊傪惗傫偩偲偄偆栤戣偵摎偊傜傟側偄偐傜偱偁傞丅抂揑偵偄偊偽丄偙偺媍榑偼丄擔偺娵丒孨偑戙偺栤戣惈傪嬤戙偺晄懌乵尨暥擇帤朤揰乶偵媮傔傞丅偟偐偟丄擔偺娵丒孨偑戙偑帩偮栤戣偺杮幙偼丄偦偆偱偼側偄丅嬤戙偺婣寢乵尨暥擇帤朤揰乶偲偟偰偺掗崙庡媊偺栤戣側偺偱偁傞丅乵拞棯乶

尵偄偨偄偙偲偼丄傕偪傠傫帺桼庡媊巎娤偺傛偆偵擔杮掗崙庡媊偺怤棯愴憟傪憡懳壔偡傞偨傔偱偼側偄丅偦偆偱偼側偔偰丄巹偨偪偑丄尰戙偵偍偄偰擔偺娵丒孨偑戙偺朄惂壔傪栤戣偵偡傞偺偼丄偁偺擔偺娵丒孨偑戙偵崬傔傜傟偨擔杮掗崙庡媊偺怤棯峴摦偑丄尰戙偺戝崙壔偺拞偱丄傛傝僜僼傿僗僥傿働僀僩偝傟偨宍偱偱偁傟嵞尰偝傟傛偆偲偟偰偄傞偐傜偱偁傝丄偦偺揰偱偼丄擔偺娵丒孨偑戙偑柉庡揑偵彸擣偝傟偰偙側偐偭偨偲偄偆栤戣偼丄尰戙偺擔偺娵丒孨偑戙栤戣偺徟揰偱偼側偄偺偱偁傞丅

偡偱偵偔傝曉偟嫮挷偟偨傛偆偵丄擇堦悽婭偺擔杮偑愴憟峴摦偵嶲壛偡傞応崌偱傕丄偦傟偼寛偟偰擔偺娵偲惎忦婙偑愴偆愴憟偱偼側偔丄擔偺娵偲惎忦婙偑暲傫偱乵尨暥嶰帤朤揰乶丄乽巗応柉庡庡媊乿傗乽恖摴傪庣傞乿偨傔偵峴傢傟傞愴憟偑傎偲傫偳偱偁傠偆丅乿丅

仭

偮傑傝丄尰忬偺栤戣揰傪嬤戙偺晄懌(亖乽崙柉庡媊乿揑妚柦偺枹払惉)偵傛傞傕偺偲懆偊傞乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偺懳峈塣摦偱偼丄擔偺娵偑尰戙掗崙庡媊偺傕偲偱壥偨偡栶妱傪廩暘偵斸敾偱偒側偄丄偲偄偆庡挘偱偁傞丅擔偺娵丒孨偑戙偑崙柉偵墴偟晅偗傜傟傞丄偲偄偆懁柺偱偼側偔丄傓偟傠擔杮偺怤棯峴摦偺側偐偱擔偺娵丒孨偑戙偑偳偺傛偆側栶妱傪壥偨偟偰偒偨偺偐丄偦偟偰丄偄傑怴偨側怤棯峴摦偵偍偄偰偄偐側傞栶妱傪壥偨偦偆偲偟偰偄傞偺偐傪偮偐傑偊丄寕偮偺偱側偗傟偽丄巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕偵懳峈偱偒側偄丅偙傟偑99擭偺搉曈偺庡挘偱偁偭偨丅

拞惣怴懢榊偼丄搉曈偺巜揈傪偆偗偰丄尰戙偺巟攝揑僀僨僆儘僊乕偵懳峈偡傞偵偼乽僐儘僯傾儕僘儉偵偨偄偡傞揙掙偟偨巚憐揑丒幚慔揑斸敾傪杮幙揑偵旛偊偨崙壠憸丄崙壠峔憐偺挙戶偑昁梫偱偁傠偆丅乵拞棯乶椻愴懱惂曵夡屻偺悽奅拋彉偵徠傜偣偽孯帠椡憹嫮側偳晄梫偲偄偭偨椶偺尰幚擣幆傗儘僕僢僋偵棅偭偰偄偰偼丄僌儘乕僶儖帒杮庡媊帪戙偺偄傢偽乽彑偪慻僫僔儑僫儕僘儉乿偵偼偲偆偰偄懢搧懪偪偱偒側偄乿偲巜揈偟偰偄傞丅

偄偢傟傕嬌傔偰廳梫側巜揈偱偁傝丄10擭埲忋傪宱偰偝傜側傞塃孹壔偑恑傫偩崱擔偙偦丄偙偆偟偨帇揰偼峀偔嫟桳偝傟傞傋偒偩偲巚偆丅傓偟傠丄偙偺10擭娫偺塃孹壔偼拞惣偺偄偆乽僐儘僯傾儕僘儉偵偨偄偡傞揙掙偟偨巚憐揑丒幚慔揑斸敾傪杮幙揑偵旛偊偨崙壠憸丄崙壠峔憐偺挙戶乿傪夞旔偟丄偙偺揰傪濨枂偵偟偨偐偨偪偱懳峈惃椡偑曐庣攈傗塃攈偺庢傝崬傒(幚嵺偵偼庢傝崬傑傟偨偺偩偑)偵憱偭偨寢壥偱偁偭偨丅榓揷傗戝徖丄杙桾壨傜偺乽崙柉婎嬥乿攈偑丄夁搙側擔杮斸敾偙偦偑擔杮傪塃孹壔偝偣偨偲偺愑擟揮壟偺尵愢傪孞傝曉偡偺偼丄嵞傃乽榓夝乿偺僾儘僕僃僋僩傪悇恑偡傞偨傔偺愰揱偱偁傞偲摨帪偵丄偙偆偟偨帺傜偺乽幐攕乿傪屭傒側偄偨傔偺曽曋偱偼側偄偐偲傕巚偆丅

偨偩丄崱偺搉曈偑偙偆偟偨擔杮掗崙庡媊斸敾傪岅傞偙偲偼傎偲傫偳側偄丅傓偟傠乽夵寷偵棫偪岦偐偆偨傔偺曐庣偲偺嫟摨丄抧堟偵崻嵎偟偨塣摦丄懳埬傪帵偟偨崙柉揑嫟摨偺峔抸偱昁巰偵婃挘傝敳偔偙偲傪慽偊乿偰偄傞(亀愒婙亁2014擭3寧30擔晅 )丅偙偆偟偨愴棯偼丄巹偵偼搉曈帺恎偑斸敾偟偨乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偵傛傞懳峈塣摦偦偺傕偺(偁傞偄偼偝傜偵曐庣揑側傕偺)偲偟偐巚偊側偄丅塃孹壔偺恑揥偵傛傝丄乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偱傕巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕偵懳峈偱偒傞丄偁傞偄偼丄塃孹壔偑恑揥偟偨偄傑偼乽崙柉乿傪揋偵夞偡夁搙側擔杮掗崙庡媊斸敾偼嬛暔偱偁傞丄偲峫偊傞傛偆偵側偭偨偺偐傕偟傟側偄偑丄偙偺揰偱偼慜弎偺乽崙柉婎嬥乿攈偺恖傃偲偲摨條偺尰忬擣幆偵傑偱屻戅偟偰偍傝丄擔杮掗崙庡媊斸敾傪寚偄偨乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偺斸敾幰偐傜丄悇恑幰傊偲揮姺偟偨偲偄傢偞傞傪偊側偄丅

偲偙傠偱丄偙偆偟偨擔杮掗崙庡媊斸敾傪寚偄偨乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偲娭傢偭偰拲栚偡傋偒栤戣偲偟偰丄揤峜偺埵抲偯偗偑偁傞丅慜弎偺榑暥偱丄搉曈偼尰戙擔杮偺巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕偵偮偄偰師偺傛偆偵巜揈偟偰偄偨丅

仭

乽巟攝憌偑尰戙偺戝崙壔傪惓摉壔偡傞偵偼丄僀儞僞乕僫僔儑僫儕僘儉偲丄揱摑揑僫僔儑僫儕僘儉傪崙柉庡媊揑偵嵞曇惉偟偨僱僆丒僫僔儑僫儕僘儉傪暪梡偡傞埲奜偵側偄偙偲偼娫堘偄側偄偲偄偆偙偲傪丄偁傜偨傔偰嫮挷偟偰偍偒偨偄丅偦傟傪揤峜偺庢傝埖偄偲偄偆揰偱偄偆側傜偽丄巟攝憌偺墴偟弌偡揤峜憸偼丄柧帯寷朄揑丒尃埿揑揤峜偐傜丄乽徾挜乿揑揤峜憸傊偺揮姺偲偄偆偙偲偵側傞丅偦偟偰丄崙柉摑崌偺棟擮偲偟偰偼丄柉庡庡媊揑棟擮偑墴偟弌偝傟丄揤峜偼偙偆偟偨柉庡揑側擔杮崙壠偺徾挜偲偟偰寲揱偝傟傞偵堘偄側偄丅寷朄夵惓偵傛傞帺塹戉偺奀奜弌摦懺惃偺惓摉壔傕丄僀僨僆儘僊乕偲偟偰偼丄乽崙嵺峷專乿偲丄乽悽奅偺暯榓拋彉宍惉傊偺愑擟乿丄偲偄偆媍榑偱峴傢傟傞偵堘偄側偄丅

憤偠偰丄怴偨側孯帠戝崙壔偼丄寛偟偰僇乕僉怓偺孯暈偲柉庡庡媊偺攋夡丄揤峜惂偵傛傞崙柉偺摑惂偲偄偆偍偳傠偍偳傠偟偄奿岲偱偼搊応偟側偄偙偲偩偗偼娞偵柫偢傋偒偱偁傞偲偄偆偺偑丄偙偙偱嵟傕嫮挷偟偨偄揰偱偁傞丅乿

仭

戞擇師埨攞惌尃傪抦傞棫応偐傜傒傞偲丄乽怴偨側孯帠戝崙壔偼丄寛偟偰僇乕僉怓偺孯暈偲柉庡庡媊偺攋夡丄揤峜惂偵傛傞崙柉偺摑惂偲偄偆偍偳傠偍偳傠偟偄奿岲偱偼搊応偟側偄乿偲偄偆巜揈偼偄偝偝偐妝娤揑偵偡偓傞傛偆偵傕巚偊傞偑丄傂偲傑偢偦傟偼慬偙偆丅廳梫側偺偼丄慜弎偟偨傛偆偵丄偙偙偱巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕偲偟偰憐掕偝傟偰偄傞乽揱摑揑僫僔儑僫儕僘儉傪崙柉庡媊揑偵嵞曇惉偟偨僱僆丒僫僔儑僫儕僘儉乿偑丄偄傑偱偼掗崙庡媊斸敾傪寚偄偨懳峈塣摦偵傛偭偰宖偘傜傟丄巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕傪曗姰偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅

偲傝傢偗揤峜偑廳梫側梫慺偲偟偰搊応偟偰偄傞偙偲偵拲栚偟偨偄丅偙偙偱搉曈偑巟攝憌偺僀僨僆儘僊乕偺廳梫側梫慺偲傒側偡乽柉庡揑側擔杮崙壠偺徾挜乿偲偟偰偺揤峜憸偼丄巟攝憌偵偲偳傑傜偢丄懳峈塣摦偵偍偄偰傕憡摉側塭嬁椡傪桳偡傞偲偄偊傞丅傓偟傠丄揤峜偙偦偑暯榓庡媊幰偱偁傞丄偲偄偭偨尵愢偼丄埨攞惌尃斸敾偺榑朄偲偟偰乽岇寷攈乿偺側偐偱偼偐側傝偺塭嬁椡傪帩偭偰偄傞丅嶐擭偺乽庡尃夞暅偺擔乿偺惌晎幃揟偵偍偗傞乽揤峜暶壓枩嵨乿偺彞榓偵偮偄偰丄幚偼揤峜帺恎偑堦斣寵偑偭偰偄傞丄偲偄偆榑朄偱偺乽斸敾乿傪傛偔尒偐偗偨(捈愙暦偄偨偙偲傕偁傞)偑丄偙傟傕摨庬偺傕偺偱偁傠偆丅傕偪傠傫丄揤峜偑尰峴寷朄傪弲庣偡傞偺偼摉偨傝慜偺偙偲偱偁傞偟(傕偪傠傫夵惓屻偺寷朄傕庣傞偩傠偆)丄傓偟傠揤峜偺壗傜偐偺乽堄巚乿偑寷朄夵惓榑媍偵壗傜偐偺塭嬁傪梌偊傞偙偲偺曽偑傛偭傐偳嫲傠偟偄偲峫偊偰偟偐傞傋偒偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄孨庡偺恖奿偵埶嫆偡傞乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偺塣摦側偳搢嶖埲奜偺壗幰偱傕側偄丅

懠曽丄偙偆偟偨揤峜偲乽崙柉庡媊揑僫僔儑僫儕僘儉乿偺枿寧偵娭楢偟偰婥偵側傞偺偑丄乽愴憟愑擟傪帺妎偡傞擔杮崙壠偺徾挜亖揤峜乿憸偺棳晍偱偁傞丅搉曈帯偼慜弎偺亀擔杮偺戝崙壔偲僱僆丒僫僔儑僫儕僘儉偺宍惉亁偺側偐偱丄擔杮偺孯帠戝崙壔偵偼乽愴屻柉庡庡媊乿偲乽傾僕傾彅崙柉偺寈夲乿偲偄偆擇偮偺忈奞暔偑偁傝丄慜幰偼90擭戙偵憡摉庛懱壔偟偨偑丄屻幰偼擔杮掗崙庡媊偺夁嫀(乽戞堦偺怤棯乿)傊偺斸敾偵壛偊丄尰嵼偺擔杮婇嬈偺傾僕傾恑弌(乽戞擇偺怤棯乿)傊偺斀敪傕偁偭偰傓偟傠嫮傑偭偨偺偱丄偙傟傪娚榓偟偰孯帠戝崙壔偲崙楢埨曐棟忢擟棟帠崙擖傝傪擣傔偝偣傞偨傔偵壨栰択榖偑弌偨丄偲巜揈偟偰偄偨丅2000擭戙傪捠偟偰乽傾僕傾彅崙柉偺寈夲乿傊偺寈夲傕丄乽巟攝憌乿偺傒側傜偢懳峈塣摦偵傑偱奼偑偭偨偲峫偊傜傟傞偑丄嬤擭偺摦岦傪傒傞偲丄傓偟傠偙偪傜偺曽偑傛傝怺崗側栤戣傪娷傫偱偄傞偺偱偼側偄偐偲巚偊傞丅

偲傝傢偗徾挜揑偩偭偨偺偼2012擭偺棝柧攷尦戝摑椞偺揤峜幱嵾敪尵傊偺斀墳偱偁傞丅棝柧攷偑2012擭8寧丄揤峜偺朘娯偺忦審偲偟偰撈棫塣摦壠傊偺幱嵾傪媮傔傞敪尵傪偟偨偙偲偵懳偟丄亀挬擔亁傗亀撉攧亁偼乽擔娯娭學傪傂偳偔彎偮偗傞乿丄乽楃傪幐偟偰偄傞乿偲斸敾丄廜媍堾偼乽嬌傔偰旕楃側敪尵乿偲偡傞旕擄寛媍傪嵦戰偟偨偑丄偄偢傟傕揤峜偺怉柉抧巟攝愑擟偲偄偆娞怱側榑揰偵偮偄偰偼慡偔尵媦偣偢丄乽晄宧偱偁傞乿偲偱傕偄傢傫偽偐傝偺栤摎柍梡偺斀敪偵廔巒偟偨丅

傢偢偐偵嫟嶻搣偑乽旕楃乿榑偲偼堎側傞斸敾傪揥奐偟偨偑丄偦傟傕乽(偄傑偺)揤峜偲偄偆偺偼寷朄忋丄惌帯揑尃擻傪傕偭偰偄側偄丅偦偺揤峜偵怉柉抧巟攝偺幱嵾傪媮傔傞偲偄偆偙偲帺懱偑偦傕偦傕偍偐偟偄丅擔杮偺惌帯惂搙傪棟夝偟偰偄側偄偲偄偆偙偲偵側傞丅擔杮惌晎偵懳偟偰丄怉柉抧巟攝偺惔嶼傪媮傔傞側傜傢偐傞偗偳丄揤峜偵偦傟傪媮傔傞偺偼偦傕偦傕僗僕偑堘偆乿偲偄偆寷朄夝庍偐傜偺愢柧偱(亀愒婙亁2012擭9寧11擔晅 )丄寢榑偲偟偰偼摨偠偔棝柧攷敪尵斸敾偱偁偭偨丅

傕偪傠傫丄捈屻偵濨枂偵偝傟偨偙偲偐傜傕傢偐傞傛偆偵丄棝柧攷偺敪尵偑偳偙傑偱杮婥偩偭偨偐偼夦偟偄傕偺偱偁傞偑丄彮側偔偲傕偦偙偱栤戣偲偝傟偰偄偨偺偼丄挬慛撈棫塣摦偺抏埑傊偺揤峜偺愑擟丄偲偄偆怉柉抧巟攝偵娭傢傞廳梫側栤戣偱偁偭偨丅擔杮崙寷朄偵偍偗傞揤峜偺抧埵傗尃擻側偳偼丄偁偔傑偱擔杮懁偺帠忣偱偁偭偰丄彮側偔偲傕挬慛傗拞崙偐傜傒傟偽丄偦傫側偙偲偼嵄嵶側栤戣偵偡偓偢丄尰偵乽揤峜乿偲偟偰偦偺抧埵偑懚懕偟偰偄傞埲忋丄偐偮偰偺乽揤峜乿偺愑擟傪宲彸偟偰偄傞偲峫偊傞偺偑摉慠偩傠偆丅偟偐偟丄摉帪偙偺榑揰偵摜傒崬傫偩尵媦偼傎偲傫偳側偝傟側偐偭偨丅

偨偩丄椺奜揑側尵媦偲偟偰丄崙嵺惌帯妛幰偺嶁杮媊榓偵傛傞師偺傛偆側棝柧攷敪尵斸敾偑偁偭偨丅

仭

乽棝戝摑椞偑丄揤峜偺嬶懱揑側幱嵾峴堊傑偱媮傔傞敪尵傪偟偨偺偼丄柧傜偐偵幐尵偱偁傞丅擔杮偺愴憟愑擟傪擔杮偺堦斒偺惌帯壠傗崙柉埲忋偵捝姶偟偰偄傞揰偱丄巹傕宧垽傪惿偟傑側偄尰揤峜偵偮偄偰丄偁傑傝偵柍抦偱偁傝丄抪偢傋偒偱偁傞丅乿

仭

晛捠偵峫偊傟偽丄愴憟愑擟傪扤傛傝傕捝姶偟偰偄傞側傜偽幱傟偽傛偄偼偢偩偑丄嶁杮偺榑朄偩偲丄愑擟傪捝姶偟偰偄傞揤峜偵幱嵾傪媮傔傞偺偼乽柍抦偱偁傝丄抪偢傋偒偱偁傞乿偲偄偆偙偲偵側傞丅亀挬擔亁傜偑怉柉抧巟攝愑擟偺栤戣傪旔偗傞偐偨偪偱乽旕楃乿偲斀敪偟偨偺偲偼堎側傝丄嶁杮偼丄偙傫側偵愴憟愑擟傪帺妎偟偰偄傞揤峜偵撈棫塣摦壠傊偺幱嵾傪媮傔傞側偳抪抦傜偢偩丄偲暜偭偨偺偱偁傞丅嬃偔傋偒乽儕儀儔儕僗僩乿偱偁傞丅

壗傛傝栤戣側偺偼丄乽愴憟愑擟傪帺妎偡傞擔杮崙壠偺徾挜乿憸偑丄傾僕傾偐傜偺愴憟愑擟捛媦傪梷埑偡傞偨傔偵屇傃弌偝傟偰偄傞偙偲偱偁傞丅偙偆偟偨揤峜憸偼丄乽岇寷攈乿偺懡偔偑嫟桳偡傞愴屻崙壠憸(亖帺夋憸)偵揔崌偡傞傕偺偱偁傠偆丅忋偵傒偨傛偆偵丄傎偲傫偳偼揤峜偺怉柉抧巟攝愑擟傪榑偠傞偙偲帺懱傪旔偗偨偑丄幚嵺偵偼偙偆偟偨揤峜偵娭偡傞嶁杮偺傛偆側乽姶妎乿偼丄乽儕儀儔儕僗僩乿偺側偐偱偼憡摉掱搙嫟桳偝傟偰偄傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偙偆偟偨揤峜憸偑丄慜弎偺乽柉庡揑側擔杮崙壠偺徾挜乿偲偟偰偺揤峜憸偲愗傝寢傃丄斸敾偺僀僨僆儘僊乕偲偟偰婡擻偡傞偲偒丄搉曈偺偄偆偲偙傠偺乽僱僆丒僫僔儑僫儕僘儉乿偼撪偵偼彅惃椡傪摑崌偟丄奜偵偼乽傾僕傾彅崙柉偺寈夲乿偵旛偊傞巟攝揑側僀僨僆儘僊乕偲偟偰乽姰惉乿偡傞丅傗偼傝擔杮僫僔儑僫儕僘儉偼揤峜敳偒偵偼偁傝偊側偄丅

乽3.11乿埲屻丄擔杮崙撪偵偍偄偰偼偙偺僀僨僆儘僊乕偺乽姰惉乿偵嬤偯偒偮偮偁傞傛偆偵巚偆偑丄懠曽偱偙偆偟偨揤峜憸偺墴偟晅偗傪丄偦偆傗偡傗偡偲傾僕傾偺恖傃偲偑庴偗梕傟傞傢偗偼側偄丅偩偑丄傕偟偦傟偑側偝傟傞偲偡傟偽丄偍偦傜偔嵟傕愗傝曵偟堈偄嵼擔挬慛恖傗娯崙偑偹傜傢傟傞偼偢偱偁傞丅偦偆偟偨堄枴偱偼丄嵼擔挬慛恖傪娷傓挬慛柉懓偺嬤尰戙巎偵娭傢傞彅庬偺楌巎廋惓庡媊傊偺斸敾(亖擔杮掗崙庡媊斸敾)偼丄堷偒懕偒嬞媫惈傪桳偟偰偄傞偲摨帪偵丄尰嵼偺乽僱僆丒僫僔儑僫儕僘儉乿斸敾偵偲偭偰傕嬌傔偰廳梫側埵抲傪愯傔偰偄傞偲偄偊傞偩傠偆丅丂

丂 |

| 仭柧帯僫僔儑僫儕僘儉乽崙柉庡媊乿 / 棨 愎撿(偔偑 偐偮側傫) |

丂

丂

|

仭(堦)彉暥

棨愎撿(杮柤丒幚)偼丄柧帯擇廫擭戙偐傜嶰廫擭戙偵偐偗偰丄怴暦亀搶嫗揹曬亁媦傃亀擔杮亁偵幮挿丄庡昅偲偟偰幮愢傪彂偒懕偗偨丄惌榑婰幰丄僕儍乕僫儕僗僩偱偁傞丅愎撿偺彞偊偨乽崙柉庡媊乿偼丄撪偵崙柉揑摑堦傪丄奜偵崙壠偺撈棫傪媮傔丄椉幰偺敪揥傪偼偐傞偙偲傪栚巜偡傕偺偱偁偭偨丅愎撿偼崙柉慡懱偺楌巎丄宱嵪丄晽懎傪捠偟偰丄摴摽惈傪嫮挷偟側偑傜丄尩偟偄惌帯斸敾傪丄幮愢偲偟偰怴暦偵敪昞偟懕偗偨丅懄偪丄崙柉偐傜嫍棧傪妘偰偨乽巚憐壠乿偲偟偰偺愎撿偱偼側偄丄崙柉偲枾愙偵娭傢傝偁偭偨乽僕儍乕僫儕僗僩乿偲偟偰偺愎撿偑丄偦偙偵偼懚嵼偡傞偺偱偁傞丅杮榑偼偙偆尵偭偨娤揰偐傜丄愎撿偺柧帯僫僔儑僫儕僘儉乽崙柉庡媊乿偲偼擛壗側傞傕偺偱偁偭偨偐丄椫妔慄傪柧妋偵偟丄枖尒捈偡偙偲偱丄尰戙擔杮偺偁傝曽傪峫嶡偡傞傕偺偱偁傞丅

|

仭(擇)偙傟傑偱偺棨愎撿尋媶偲崻嫆帒椏

愎撿偼丄嶨帍亀擔杮恖亁傪庡嵜偟偨惌嫵幮儊儞僶乕偺巙夑廳濄(堦敧榋嶰乗堦嬨擇幍)丄嶰戭愥椾(堦敧榋仜乗堦嬨巐屲)傜偲暲傃丄柧帯拞婜僫僔儑僫儕僘儉傪戙昞偡傞懚嵼偲偟偰丄昡壙偝傟偰偒偨丅惌帯妛揑暘愅丒惌帯巚憐巎揑傾僾儘乕僠偵傛傞愎撿偺乽孯帠奜岎榑乿尋媶偼丄偙傟傑偱傕庡偵娵嶳恀抝丄怉庤捠桳偺椉巵傪昅摢偵婔恖偐偺尋媶幰偵傛偭偰峴傢傟偰偄傞丅巚憐壠丄僫僔儑僫儕僗僩偲偟偰偺愎撿偑戝偒偔昡壙偝傟偰偒偨強埲偱偁傞丅偦偺偨傔愎撿偺棟榑(揘妛)尋媶偼恑傫偩偑丄偦偺斀柺丄愎撿娭學偺榑暥偼丄拪徾揑偱擄夝側報徾傪梌偊傞孹岦偑偁傞偲傕丄尵傢傟偰偄傞丅

棨愎撿娭學偺帒椏偲偟偰偼丄傒偡偢彂朳偐傜惍棟偝傟偨亀棨愎撿慡廤亁(慡廫姫)偑姧峴偝傟偰偄傞丅慡廤偵偼丄亀擔杮亁偺慜恎偱偁傞怴暦亀搶嫗揹曬亁偲丄亀擔杮亁偺幮愢偑拞怱偵廂傔傜傟偰偄傞丅

亀搶嫗揹曬亁偼丄愎撿傪庡昅寭幮挿偲偟偰柧帯擇廫堦擭(堦敧敧敧)巐寧嬨擔憂姧偝傟偨怴暦偱偁傞丅梻擇廫擇擭擇寧嬨擔偵偼攑姧偝傟丄懕偄偰亀擔杮亁偑慜巻傪夵慻偟偨宍偱丄摨擭擇寧廫堦擔(戝擔杮掗崙寷朄岞晍偲摨帪)偵丄憂姧偝傟偨丅亀擔杮亁偼丄埲屻戝惓廫嶰(堦嬨堦屲)擭傑偱懕偄偰敪峴偝傟偨偑丄偙偺娫愎撿偼丄柧帯嶰嬨(堦嬨仜榋)擭榋寧偵丄昦婥偺偨傔丄埳摗嬙椇偵摨巻傪忳傝搉偡傑偱丄栺廫幍擭娫偵傢偨偭偰丄庡昅寭丄幮挿偲偟偰幮愢偺戝晹暘傪幏昅偟懕偗偰偄傞丅

彯丄亀擔杮亁幮愢偺拞偵偼丄懠幰偺彁柤偑婰偝傟偰偄傞傕偺傕崿擖偟偰偍傝丄(椺偊偽丄婰幰丒暉杮擔撿偲巚傢傟傞乽暯憼乿偺彁柤偺偁傞傕偺摍)偦傟傜偼柧傜偐偵丄愎撿偺挊嶌偱偼側偄丄偲敾柧偟偰偄傞丅偦偺懠偵柍婰柤偺幮愢偑偁傝丄偦傟傜傕愎撿埲奜偺恖暔偺挊嶌偱偁傞壜擻惈偑戝偒偄偑丄偦偺応崌偼彮側偔偲傕愎撿偑栚傪捠偟丄亀擔杮亁傊偺宖嵹傪擣傔偨傕偺丄偲敾抐偟丄昁梫偑偁傟偽嶲徠偡傞偙偲偲偟偨丅

|

仭(嶰)愎撿偺柧帯僫僔儑僫儕僘儉乽崙柉庡媊乿

愎撿偺彞偊偨乽崙柉庡媊乿偵偮偄偰丄偦偺掕媊偲夝庍偵偮偄偰偼丄婛偵偄偔偮偐偺尋媶偑側偝傟偰偄傞偑丄戝嬝偵偍偄偰亀擔杮亁憂姧偺帿偵偁傞傛偆偵乽堦扷朣幐偣傞崙柉惛恄傪夞暅偟丄妿偮擵傪搊梡偣傫偙偲傪乿栚揑偲偟偨傕偺偱偁傝丄乽崙柉偺撪偵丄尃棙媦傃岾暉偺曃孹側偐傜偟傔傞乿傛偆側崙柉揑惌帯傪朷傓傕偺偱偁偭偨偲偄偆偙偲偑悇嶡偝傟傞丅愎撿偼乽撪偵墬偰偼崙偺摑堦傪丄奜偵懳偟偰偼崙柉偺摿棫傪媮傔傞乿巚憐傪丄偙偙偵帺傜乽崙柉庡媊乿偲柤晅偗偨偺偱偁傞丅

嬶懱椺傪嫇偘傛偆丅

柧帯擇榋丄幍擭偺乽忦栺椼峴栤戣乿偲擇敧丄嬨擭偺乽愑擟栤戣乿榑憟偵偍偄偰傕丄偙偺婎杮巔惃偼娧偐傟偰偄偨丅椺偊偽丄忦栺夵惓埬偺栤戣偵娭偟偰丄愎撿偼丄乽忦栺椼峴榑乿傪巟帩偟偨偑丄偙傟偼忳曕偺懡偄晄姰慡側夵惓偱偼擔杮偺撈棫傪彅奜崙偵彸擣偝偣偨偙偲偵偼側傜側偄丅偲丄敾抐偟偨堊偱偁傞丅擔杮偺崙尃傪彅奜崙偵擣幆偝偣丄彯妿偮忦栺夵惓傪幚尰偡傞堊偵偼丄奜恖偑帺敪揑偵夵惓傪朷傓傛偆偵偟傓偗傞偙偲偑摼嶔偱偁傝丄尰峴忦栺傪嵼擔奜恖偵椼峴偝偣傞偙偲偵傛偭偰丄偙傟偑壜擻偵側傞偲峫偊偨偺偱偁傞丅

乽愑擟栤戣榑憟乿偵偮偄偰傕摨條偱丄乽奜偵懳偟偰崙柉偺摿棫(撈棫)傪媮傔傞乿乽崙柉庡媊乿傪撈棫崙壠偺棫応傪庣傝偒傟偢椛搶敿搰傪妱忳偟偰偟傑偭偨惌晎偵懳偟偰偦偺愑擟傪捛媦偡傞丄偲偄偆宍偱幚峴偟偰偄偨丅

偙偺傛偆偵愎撿偺榑愢傪捛偆宍偱妋擣偟偰傒傞偲丄擛壗偵乽崙柉庡媊乿偲尵傢傟傞傕偺偑丄偄傢備傞愴屻偵尵偆乽僂儖僩儔僫僔儑僫儕僘儉(挻崙壠庡媊)乿偲偐偗棧傟偨傕偺偱偁偭偨偐偑丄傢偐傞偩傠偆丅愎撿偺尵偆乽崙柉揑惌帯乿偺堊偺摑堦偲偼丄乽杴偦杮棃偵墬偄偰崙柉慡懱偵懏偡傋偒幰偼昁偢擵傪崙柉揑偵偡傞偺堗乿傪堄枴偟偨傕偺偱偁偭偰丄揤峜偼栜榑丄斔敶偵傛傞忋偐傜偺崙柉摑堦偲偄偆巚憐偲偼丄媡偺棫応偵埵抲偡傞傕偺偱偁偭偨丅愎撿偺乽崙柉庡媊乿偼乽柧帯偺僫僔儑僫儕僘儉乿傪戙昞偡傞懚嵼偺傂偲偮偱偼偁偭偨偑丄寛偟偰擔業愴憟埲崀偺摿偵徍榓弶婜偵偍偗傞孯崙庡媊丄崙壠庡媊側偳偲屇徧偝傟傞掗崙庡媊揑側怤棯傪峬掕偡傞巚憐偱偼側偐偭偨丅愎撿偺尵偆崙柉偲偼丄乽孨庡偲恖柉偲憡嫟摨偣傞惃椡丄懄偪崙柉惃椡(僫僔儑僫儖僼僅儖僗)乿傪巜偟偰偍傝丄揤峜偲崙柉偑堦抳嫤椡偡傞宍懺傪棟憐偲偟偰偄偨偺偱偁傞丅乽摑堦崙柉偼丄擻偔婱懓傪梕傟丄枖嫠柉傪梕傟丄崙壠偺栎昅偲屄恖偺怢挿偲傪愜拸偡傟偽側傝乿偲偄偆愎撿偺尵梩偼丄斵偺峫偊偰偄偨僫僔儑僫儕僘儉偺寬慡惈傪帵嵈偟偰偄傞丅

懄偪愎撿偼丄崙柉偲崙壠偺娭學傪怢弅帺嵼偱尰幚偵懃偟偨懳墳偺偱偒傞傕偺偱偁傞傋偒偲峫偊丄椉幰偺乽暲楍乿傪峫偊偰偄偨偺偱偁傞丅椺偊偽丄乽暥柧偺惌摴偼昁偢傑偢奺恖擻椡偺敪払傪杁傝丄偦偺敪払偵傛傝偰埲偰丄崙壠埿椡偺怢挘傪杁傞偵偁傝乿乽暥柧偺栚揑偼晉椡偺憹恑偵偁傜偢偟偰丄摽媊恖忣偺孾敪偵偁傞偙偲乿乽暥柧惌帯偺杮巪偼丄扨偵崙壠偺埿尩嫮屌傪挘傞偺傒偵偁傜偢偟偰丄枖丄幮夛奺恖偺岾暉埨擩傪曐岇偡傞偵偁傞偙偲乿偲偄偭偨敪尵偺拞偵傕丄愎撿偺乽屄恖乿偵懳偡傞峫偊曽偼塎偊傞丅

埲忋偺傛偆偵愎撿偺榑偵偼丄忢偵乽崙壠偲屄恖乿乽帺桼偲暯摍乿摍丄擇偮偺帠暱偵偍偗傞僶儔儞僗姶妎偑懚嵼偡傞丄偲偄偆摿怓偑偁偭偨丅偦偟偰偙偺僶儔儞僗姶妎偙偦偑丄愎撿傪帺崙帄忋庡媊偱偼側偔丄崙柉揑屄惈偺曐懚偲敪払偺擇柺惈傪暪桳偟偨乽崙柉庡媊乿幰偨傜偟傔偨偺偱偁傞丅傗傗棟憐庡媊偺怓崌偄偼偁傞傕偺偺丄崙柉揑屄惈偺妋棫偲摨帪偵丄偝傜偵敪揥偝偣偰丄悽奅揑側嫟懚傪媮傔偨偺偑斵偺乽崙柉庡媊乿偱偁偭偨偲尵偊傛偆丅

|

仭(巐)棨愎撿偲偼壗幰偱偁偭偨偺偐

乽愎撿偼僫僔儑僫儕僗僩偱偁傞乿偲偼扨弮偵妱傝愗傟偸傛偆偵丄乽愎撿偼巚憐壠偱偁傞乿偲偼抐尵偟擄偄丅斵偼偄偔偮偐偺杮傕弌斉偟偰偄傞偑丄偦傟偼怴暦幮愢傪壗夞暘偐傑偲傔偨憤廤曇偱偁傞応崌偑懡偔丄枖丄斵偺巇帠偺傎偲傫偳偼丄怴暦嶌傝偵偁偭偨丅摨帪戙恖偲偟偰愎撿傪尒偨帪丄傗偼傝乽棨愎撿偼怴暦恖偱偁傞乿偲偄偆昞尰偑嵟傕揑傪摼偰偄傞偲巚傢傟傞丅斵帺恎傕傑偨丄怴暦婰幰偱偁傞偙偲偵戝偄偵椙偄堄枴偱偺僾儔僀僪傪帩偭偰丄巇帠傪偙側偟偰偄偨丅椺偊偽丄斵偼憂姧偵偍偄偰丄亀擔杮亁傪媞娤揑側棫応偐傜丄摉帪偺怴暦奅偺忬嫷偺拞丄埲壓偺傛偆偵埵抲偯偗偰偄傞丅

乽怴暦巻偨傞傕偺偼惌尃傪憟偆偺婡娭偵偁傜偞傟偽丄懄偪巹棙傪幩傞偺彜昳偨傝丅婜娫傪埲偭偰帺傜擟偢傞偺偼丄搣媊偵曃偡傞偺鎺傝傪柶傟擄偔丄彜昳傪埲偭偰帺傜嫃傞傕偺偼丄埥偄偼棳懎傪捛偆偺殅傪彽偔丅崱偺悽偵摉偨傝怴暦巻偨傞傕偺偺埵抲枓偨崲擄側傜偢傗丅(拞棯)変偑乽擔杮乿偼屌傛傝尰崱偺惌搣偵娭學偁傞偵偁傜偢丅慠傟偳傕枓偨彜昳傪埲偭偰帺傜娒偢傞傕偺偵傕偁傜偢丅乿

偙偺乽擔杮乿憂姧偺帿偺棟擮偼戞堦復偺榑憟丄懄偪丄擔惔愴憟埲慜偺嵟戝偺栤戣丄忦栺夵惓榑憟偵偍偄偰傕丄枖愴屻偺嶰崙姳徛偵傛傞椛搶敿搰娨晅栤戣偵偍偄偰傕娧偐傟偨丅偙偆尵偭偨乽擔杮乿撈帺偺怴暦棟擮丒曇廤曽恓偺堦娧惈偼丄椺偊偽摨帪婜偺乽崙柉怴暦乿偑丄擔惔愴憟慜屻偵揮岦偟偨偙偲偲懳斾偝偣傞偲丄傛傝堦憌昡壙偱偒傞傕偺偱偁傞丅

偟偐偟丄怴暦奅偺棳傟偑丄惌榑僕儍乕僫儕僘儉帪戙傪棧傟丄惓妋丄恦懍側曬摴傪拞怱偲偟偨彜嬈僕儍乕僫儕僘儉帪戙傊偲堏偭偰備偔偲丄乽擔杮乿偺傛偆側偠偭偔傝偲幮榑傪庡挘偟偰備偔僞僀僾偺怴暦偼丄偦偺僥儞億偵偮偄偰備偗偢丄庢傝巆偝傟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅摉帪偺晽挭傪扱偒丄埲壓偺傛偆側婰弎偑巆偭偰偄傞丅

乽愄偺怴暦偼婰幰偺抦宐丄幆尒丄揤嵥傪攧偭偨傕偺偱偁偭偨偑丄崱偼墿嬥偺椡偱憿偭偨峀崘丄慀摦丄挧敪丄桿榝偱攧傞傛偆偵側偭偨丅(拞棯)怴暦婰幰偼揤壓傪巜摫偡傞婰幰愭惗偵旕偢偟偰嬥偱攦傢傟偨梑恖偵側傝壓偑偭偨丅怴暦傪撉傓傕偺傕丄怴暦傪憿傞傕偺傕婰幰偼桞偩曬抦傪廤傔偰曬抦傪彂偔婡夿偵夁偓側偄偲巚偭偰偄傞乿

條乆側娐嫬偺曄壔偵傛偭偰怴暦乽擔杮乿偼悐偊偨偑丄旂擏側偙偲偵愎撿偑乽怴暦婰幰榑乿偱彞偊偰偄偨乽晄曃晄搣乿偺惛恄偩偗偼怴暦奅偵庴偗宲偑傟偰偄偭偨丅偁傞堄枴偱偼丄尰戙偵偍偗傞怴暦偺偁傝曽偺尨揰偲傕尵偆傋偒慺抧偑丄乽擔杮乿偵偼懚嵼偟偰偄偨偺偱偁傞丅尰戙偺怴暦偵梌偊偨塭嬁傪峫偊傞偲偒丄怴暦婰幰丄惌榑婰幰偲偟偰偺愎撿偼丄傕偭偲昡壙偝傟傞傋偒恖暔偱偁傞偲偄偆偙偲偑弌棃傛偆丅

乽棨愎撿偼巚憐壠偱偁傞乿偲偄偆擣幆偑偁傞丅偙傟偼丄斵偑乽僫僔儑僫儕僗僩偱偁傞乿偲偄偆擣幆偐傜攈惗偟偨傕偺偲峫偊傜傟傞丅偩偑丄愎撿偺挊弎偟偰偒偨傕偺傪丄庡偵怴暦乽擔杮乿偺榑愢傪捛偆丄偲偄偆宍偱尒傞帪丄幚偼偙偺擇偮偺擣幆偑丄偳偪傜傕幚偵濨枂偱丄岆夝偺懡偄傕偺偱偁傞偙偲偑敾傞丅偦偺柺偱偼棨愎撿偼丄徍榓弶婜偺挻崙壠庡媊(僂儖僩儔僫僔儑僫儕僘儉)偺偁偍傝傪庴偗偰丄愴屻偵惓摉側昡壙傪庴偗傜傟側偔側偭偰偟傑偭偨恖暔偺堦恖丄偲偄偆偙偲偑弌棃傞丅(幚嵺丄棨愎撿偼挻崙壠庡媊傪斸敾偡傞棫応傪偲偭偰偄偨)偲摨帪偵丄巆偝傟偨悢懡偔偺乽擔杮乿幮愢傪撉傓偲丄愎撿偵乽巚憐壠乿偲偄偆傂偲偮偺儗僢僥儖傪揬偭偰偟傑偆偙偲偑丄旕忢偵婋尟側峴堊偱偁傞丄偲偄偆偙偲偑傛偔傢偐傞丅

愎撿偼乽怴暦婰幰乿偺懠偵傕乽宱嵪昡榑壠乿乽嫵堢榑幰乿乽楌巎壠乿偲偟偰懡條側壜擻惈傪旈傔偨恖暔偱偁偭偨丅嫵堢偵偮偄偰偼丄憗偔偐傜暥晹徣偵傛傞崙掕嫵壢彂斀懳偺榑傪彞偊丄傑偨彈巕嫵堢偵娭偟偰傕婔偮偐偺挊弎偑巆偝傟偰偄傞丅壛偊偰丄愎撿偺暥妛揑尒幆偵偮偄偰傕丄燍愇偺乽僷儕捠怣乿傪乽擔杮乿偵嵹偣丄惓壀巕婯偺偨傔偵戞堦柺傪妱偄偨偙偲傪峫偊崌傢偣傟偽丄柍帇偡傞偙偲偼弌棃側偄丅愎撿偺恖暱偼枖丄摨帪戙恖偵垽偝傟偰偄偨丅乽擔杮乿傪巟帩偟丄愎撿傪宧垽偡傞撉幰偺夛乽擔杮惵擭夛乿(巚憐抍懱偱偼側偄)偺懚嵼傗丄乽棨愎撿慡廤廫姫乿偵廂傔傜傟偨愎撿傪傔偖傞恖乆偺挊弎偑偦傟傪嫮偔暔岅偭偰偄傞丅婰幰埲奜偺棨愎撿憸偵偮偄偰傕丄偦偺壜擻惈傪捛偆偙偲偼堄媊偑偁傞偩傠偆丅

|

仭(屲)廔傝偵

乽傕偟偙偺帪戙偵棨愎撿偔偑偐偮側傫偺怴暦亀擔杮亁偑偁傟偽乧乿

戞擇師悽奅戝愴婜丄怴暦曬摴偑孯晹偵孅偟偰偟傑偄丄崙柉偵恀幚傪曬偠摼側偐偭偨偙偲傪扱偄偰丄亀怴暦偺楌巎亁偺拞偵偼偙傫側尵梩偑婰偝傟偰偄傞丅尰戙擔杮偺曬摴丒儅僗僐儈偺偁傝曽偵偍偄偰丄惌帯尃椡偲偺嫍棧偺抲偒曽傪峫偊傞帪丄柧帯婜僕儍乕僫儕僗僩丒棨愎撿偔偑偐偮側傫偺曇廤曽恓傗婎杮巔惃偵妛傇偲偙傠偼戝偒偄丅

崿柪偺尰戙偵偍偄偰丄擔杮屆棃偐傜偺暥壔偺偁傝曽丄峴偔枛傪巚偆帪丄寛偟偰崙壠尃椡偲寢傃偮偔偙偲偺側偐偭偨丄愎撿偺弮悎側乽崙柉庡媊乿偵偮偄偰偦偺堄枴偲廳梫惈傪峫偊捈偝偢偵偼偄傜傟側偄丅撪偵崙柉揑摑堦傪丄奜偵崙壠偺撈棫傪媮傔傞乽崙柉庡媊乿揑巔惃偼丄尰戙偵傕捠偠偰丄昡壙偝傟傞傋偒偩傠偆丅丂

丂 |

| 仭嬤戙偺壒妝 |

丂

丂

|

仭19悽婭屻敿偐傜20悽婭傊

18悽婭枛偺僼儔儞僗妚柦偵傛偭偰惗傟偨帺桼偲暯摍偺惛恄偼丄奺崙偺巗柉奒媺偺拞偵怺偔怹摟偟丄僂傿乕儞懱惂偵懳偡傞斵傜偺掞峈偵偼崻嫮偄傕偺偑偁傝傑偟偨丅妚柦偺恔尮抧偱偁傞僼儔儞僗偱偼傕偪傠傫丄偦偺傎偐偺彅崙偵偍偄偰傕丄惌帯揑側曄摦傗幮夛懱惂偺曄壔偑憡師偄偱婲偙傝丄儓乕儘僢僷偩偗偱側偔丄悽奅慡懱偑偦傟偵傛偭偰梙傝摦偐偝傟傞傛偆偵側偭偰偄偒傑偡丅偦偺寖曄偡傞幮夛忣惃偼丄偦偺傑傑悽婭偺屻敿偵傑偱傕偪偙偝傟丄傗偑偰丄20悽婭慜敿偵偍偗傞2搙偺戝愴傪彽偔偵帄傝傑偡丅

僼儔儞僗偱偼1848擭偺戞2嫟榓惌帪戙偺偁偲丄僫億儗僆儞3悽偵傛傞掗惌帪戙偲桳柤側僷儕丒僐儈儏乕儞傪宱偰丄1875擭偵偼戞3嫟榓崙寷朄偑抋惗偟丄崱擔偺婎慴傪抸偒傑偡丅僪僀僣偼僾儘僀僙儞傪拞怱惃椡偲偟偰丄1871擭偵僪僀僣掗崙傪柤偺傞偙偲偵側傝丄僀僞儕傾偱偼1859-60擭偵傢偨傞摑堦愴憟偐傜僀僞儕傾墹崙偺抋惗傪尒傞偙偲偵側傝傑偡丅

奀傪妘偰偨僀僊儕僗偼償傿僋僩儕傾彈墹(嵼埵1837-1901)偺帪戙偱偁傝丄悽奅偵峀偑偭偨宱嵪寳傪懌応偵丄悽奅掗崙偲偟偰偺埿梕傪惍偊偮偮偁傝傑偟偨丅儘僔傾傕婛偵戝崙偲偟偰愭恑彅崙偲尐傪暲傋傞偵帄偭偨傕偺偺丄1861擭偺擾搝夝曻丄81擭偺傾儗僋僒儞僪儖2悽偺埫嶦帠審偲丄惌帯揑偵偼懡擄側摴傪曕傫偱丄傗偑偰儘僔傾妚柦傊偲偮側偑偭偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅傑偨丄僗僇儞僨傿僫償傿傾3崙傗僶儖僇儞敿搰偺彅崙丄儃僿儈傾傗億乕儔儞僪側偳偱偼丄撈棫塣摦偑惙傫偵峴傢傟偰偄傑偟偨丅堦曽丄奀偺岦偙偆偺傾儊儕僇偱偼1861-65擭偺撿杒愴憟偑丄63擭偺搝楆夝曻愰尵傪嫴傫偱峴傢傟丄65擭偵偼崌廜崙偲偟偰偺摑堦偑惉棫偟傑偡丅

偙偆偟偨儓乕儘僢僷幮夛偺摦偒偼丄寢壥揑偵丄偦偺屻偺楍嫮偺掗崙庡媊揑側摦偒傪彆挿偡傞偙偲偵側傝傑偡偑丄堦曽偱偼丄帺桼庡媊揑側峫偊偐偨偵婎偯偄偨巗柉奒媺傪拞怱偲偡傞柉懓塣摦傕崅傑偭偰偄偒傑偡丅偦傟偑崙柉庡媊偱偡丅偙偺帪婜丄偦偆偟偨孹岦偑壒妝偵傕偆偐偑傢傟傞偲偙傠偐傜丄偙偺帪戙偺壒妝傪崙柉庡媊壒妝偲傛傫偱偄傑偡偑丄媄朄揑偵偼儘儅儞庡媊壒妝偺墑挿忋偵偁傞偲峫偊傞偙偲偑偱偒傑偡丅

|

仭崙柉庡媊偺嶌嬋壠偨偪

儘僔傾偺崙柉庡媊壒妝傪嵟弶偵憂憿偟偨偺偼丄壧寑乻僀償傽儞丒僗僒乕僯儞乼傗乻儖僗儔儞偲儕儏僪儈乕儔乼側偳偱抦傜傟傞僌儕儞僇(M. I. Glinka, 1804-57)偱偡丅斵偵懕偄偨偺偑僟儖僑儉僀僔僗僉乕(A. S. Dargomizhsky, 1813-69)偱丄偦偺偁偲偵儘僔傾屲恖慻偺恖偨偪偑尰傟偰偒傑偡丅

崙柉庡媊揑側偄偒偐偨傪嵟傕柧妋偵昞偟偨偺偑儘僔傾偺屲恖慻偵傛傞壒妝偱偟偨丅屲恖慻偵偼僶儔僉儗僼(M. A. Balakirev丄1837-1910)丄僉儏僀(C.A. Cui, 1835-1918)丄儃儘僨傿儞(A. P. Borodin, 1833-87)丄儕儉僗僉乕=僐儖僒僐僼(N. A. Rimsky-Korsakov, 1844-1908)丄儉僜儖僌僗僉乕(M. P. Mussorgsky, 1839-81)偑偄傑偡偑丄偙偺偆偪丄惓婯偺壒妝嫵堢傪庴偗偨偺偼僶儔僉儗僼偩偗偱偟偨丅傎偐偺恖偨偪偼崱傆偆偵偄偊偽丄庯枴偱壒妝偵嫽偠傞僨傿儗僢僞儞僩偵夁偓傑偣傫偱偟偨丅偦傟偩偗偵丄揱摑偵偁傑傝偲傜傢傟傞偙偲側偔丄尯恖偔偝偔側偄僼儗僢僔儏側壒妝傪惗傒弌偣偨偺偩偲偄偊傞偱偟傚偆丅

偙偺屲恖慻偺拞偱偼丄慻嬋乻僔僃僄儔僓乕僪乼偱抦傜傟傞儕儉僗僉乕=僐儖僒僐僼偑嵟傕嶌嬋棟榑偵桪傟丄乻娗尫妝朄乼傗乻榓惡妛乼偺挊彂傕堚偟偰偄傑偡丅傑偨丄儉僜儖僌僗僉乕偼戙昞嶌偲偟偰壧寑乻儃儕僗丒僑僪僲僼乼傗乻揥棗夛偺奊乼側偳傪彂偒丄偦偺揱摑偵懇敍偝傟側偄怴慛側壒妝偼丄屻偺壒妝壠偵偄傠偄傠側堄枴偱塭嬁傪梌偊偰偄偒傑偡丅

偟偐偟丄偦偺帪婜偺儘僔傾偱丄堦曽偱偼惣墷儘儅儞庡媊偵婎偯偔嶌昳傪彂偄偰偄偨嶌嬋壠傕偄傑偡丅傾儞僩儞(A. Rubinstein, 1829-94)偲僯僐儔僀(1835-81)偺儖價儞僔僥僀儞孼掜傗僠儍僀僐僼僗僉乕(P. I. Tchaikovsky, 1840-93)偑偦偺戙昞奿偱丄摿偵僠儍僀僐僼僗僉乕偼3戝僶儗僄嬋傪偼偠傔偲偡傞懡偔偺嶌昳傪彂偄偰丄媄朄揑偵偼惣墷揑儘儅儞僥傿僔僘儉偺榞傪庣傝側偑傜傕丄僗儔償揑側柉懓怓傪惙傝崬傫偱丄撈摿偺嶌晽傪妋棫偡傞偵帄傝傑偡丅

摨偠崰丄儃僿儈傾偵偼僗儊僞僫(B. Smetana, 1824-84)傗僪償僅儖僓乕僋(Dvořák, 1841-1904)側偳偑搊応偟傑偡丅偲傕偵丄儃僿儈傾偺柉懓怓傪嫮偔斀塮偟偨嶌昳偱抦傜傟丄慜幰偼壧寑乻攧傜傟偨壴壟乼傗岎嬁帊乻傢偑慶崙乼丄屻幰偼岎嬁嬋乻怴悽奅偐傜乼偦偺傎偐偺嶌昳偑桳柤偱偡丅儃僿儈傾偱偼斵傜偵懕偄偰丄儎僫乕僠僃僋(L. Janáček, 1854-1928)傗僗乕僋(J. Suk, 1874-1935)丄偝傜偵儚僀儞儀儖僈乕(J. Weinberger, 1896-1967)傗旝暘壒偱桳柤側僴乕僶(A. Hába, 1893-1973)側偳偑尰傟丄尰戙僠僃僐壒妝偺揱摑傪抸偒忋偘偰偄偒傑偡丅

僗僇儞僨傿僫償傿傾彅崙偱偼丄僲儖僂僃乕偵僌儕乕僌(E. H. Grieg, 1843-1907)丄僼傿儞儔儞僪偵僔儀儕僂僗(J. Sibelius, 1865-1957)偑尰傟丄偦傟偧傟偺柉懓怓傪惙傝崬傫偩柤嶌傪堚偟偰偄傑偡丅僌儕乕僌偼丄桳柤側乻僺傾僲嫤憈嬋僀抁挷乼丄晅悘壒妝乻儁乕儖丒僊儏儞僩乼傗懡偔偺僺傾僲嬋偱抦傜傟偰偍傝丄僔儀儕僂僗偼乻僼傿儔儞僨傿傾乼傪偼偠傔偲偡傞懡偔偺婍妝嬋偑桳柤偱偡丅

|

仭偦偺屻偺僪僀僣丄僆乕僗僩儕傾偲僼儔儞僗

崙柉庡媊壒妝偼19悽婭屻敿偵丄崙壠揑偵傕壒妝揑偵傕傗傗棫偪抶傟偰偄偨彅崙偵偍偄偰丄摿偵尠挊側棽惙傪尒偣傑偟偨偑丄廬棃偐傜偺壒妝崙偵偁偭偰傕丄懡偐傟彮側偐傟丄崙柉揑側壒妝傪彂偔偲偄偆峫偊偑惗傟偰偒傑偡丅

僪僀僣丄僆乕僗僩儕傾偱偼丄儚乕僌僫乕偺巰屻丄僽儖僢僋僫乕(J. A. Bruckner, 1824-96)丄償僅儖僼(H. P. J. Wolf, 1860-1903)丄儅乕儔乕(G. Mahler, 1860-1911)側偳偑偦偺棳傟偺忋偵妶桇偟丄堦曽丄僽儔乕儉僗宯偺嶌嬋壠偲偟偰偼丄儗乕僈乕(M. Reger, 1873-1916)傪偁偘傞偙偲偑偱偒傑偡丅

僽儖僢僋僫乕偼9偮偺岎嬁嬋傪拞怱揑側嶌昳偲偟偰堚偟傑偟偨偑丄偄偢傟偵傕丄儚乕僌僫乕怓偑嫮偔斀塮偝傟偰偍傝丄偳偺岎嬁嬋傕1帪娫偁傑傝傪梫偡傞戝嬋偲側偭偰偄傑偡丅償僅儖僼偼壧嬋嶌嬋壠偲偟偰丄僪僀僣丒儕乕僩偺摴傪傗傗堘偭偨妏搙偐傜楙傝捈偟丄撈摿偺悽奅傪揥奐偟傑偟偨丅儅乕儔乕傕岎嬁嬋偺嶌嬋壠偲偟偰妶摦偟傑偟偨偑丄壧嬋偱傕乻朣偒巕傪偟偺傇壧乼傗乻偝偡傜偆庒恖偺壧乼乻巕偳傕偺晄巚媍側妏揓乼側偳傪彂偄偰偄傑偡丅傑偨丄巜婗幰偲偟偰偺妶摦偵傕戝偒側懌壒傪堚偟傑偟偨丅傑偨丄儗乕僈乕偼僽儔乕儉僗偵孹搢偟丄屆揟宍幃傪懜廳偟偨嶌昳傪嶌傝弌偟傑偟偨丅

偙偺帪婜偵偼丄傎偐偵傕丄償傽僀僆儕儞嫤憈嬋偱抦傜傟傞僽儖僢僼(M. Bruch, 1838-1920)丄壧寑乻僿儞僛儖偲僌儗乕僥儖乼偱恊偟傑傟偰偄傞僼儞僷乕僨傿儞僋(E. Humperdinck, 1854-1921)丄僺傾僯僗僩偲偟偰妶摦偟偨儌僔儏僐僼僗僉乕(M. Moszkowski, 1854-1925)丄偦傟偵僾僼傿僢僣僫乕(H. Pfitzner, 1869-1921)側偳偑妶桇偟丄偦偺棳傟偺拞偵儕僸儍儖僩丒僔儏僩儔僂僗(R. Strauss, 1864-1949)偑搊応偟偰偒傑偡丅僔儏僩儔僂僗偺屻敿惗偼20悽婭偺慜敿偲廳側傝傑偡偑丄嶌晽偼偁偔傑偱傕儚乕僌僫乕傆偆偺棳媀偵偟偨偑偭偨嶌嬋壠偱偟偨丅偟偐偟丄尰戙壒妝揑側懡挷惈傗柍挷惈偺媄朄傕庢傝擖傟偨丄懡偔偺岎嬁帊傗妝寑丄壧嬋側偳傪堚偟偰偍傝丄尰戙僪僀僣壒妝偺婎慴傪抸偄偨岟愌偼偗偭偟偰彫偝偔偁傝傑偣傫丅

僼儔儞僗偱偼丄19悽婭慜敿偺漅忣壧寑慡惙帪戙偺偁偲傪庴偗偰丄屻敿帪戙偵側傞偲丄僼儔儞僋(C. Frank, 1822-90)偲丄偦偺棳傟傪偔傓僟儞僨傿(V. d'Indy, 1851-1931)丄僨儏僷儖僋(H. Duparc, 1848-1933)丄僔儑乕僜儞(E. Chausson, 1855-99)側偳丄偁傞偄偼丄偦偺僌儖乕僾偲偼懳徠揑側懚嵼偱偁偭偨僒儞=僒乕儞僗(C. Saint-Saëns, 1835-1921)丄僼僅乕儗(G. Fauré, 1845-1924)丄僔儍僽儕僄(A. E. Chabrier, 1841-94)側偳偑搊応偟偰偒傑偡丅斵傜偼壧寑柺偽偐傝偱側偔丄婍妝偺暘栰偱傕懡嵤側嶌昳傪彂偄偰丄嬤戙僼儔儞僗壒妝偺婎慴傪抸偒忋偘傑偟偨丅

僼儔儞僋偼儀儖僊乕弌恎偱偡偑丄僷儕壒妝堾偵妛傃丄偦偺惗奤偺傎偲傫偳傪嫵夛僆儖僈僯僗僩偲偟偰夁偛偟傑偟偨丅嶌昳揑偵偼壡嶌偱偁傝丄峔惉揑偵偼寴屌側偑傜丄傗傗抧枴側嶌晽傪傒偣偰偄傑偡丅乻僼儔儞僗嶳恖偺壧偵傛傞岎嬁嬋乼偱抦傜傟傞僟儞僨傿偼僼儔儞僋偺掜巕偱丄棟榑柺偱偺巇帠偵傕廳梫側嬈愌傪堚偟偰偄傑偡丅傑偨丄僨儏僷儖僋偼乻椃傊偺偄偞側偄乼偲偄偆壧嬋偵傛偭偰傛偔抦傜傟偰偄傑偡偑丄屻敿惗偼惛恄揑幘姵偺偨傔偵塀撡惗妶傪憲傝傑偟偨丅僔儑乕僜儞偼乻帊嬋乼偑傛偔抦傜傟偰偄傑偡丅

僒儞=僒乕儞僗偼丄偦偺挿偄惗奤傪惛椡揑偵妶摦偟偨恖偱丄傢偐傝傛偝偲傛偄堄枴偱偺崙嵺惈傪恎忋偲偡傞嶌嬋壠偱偟偨丅斵偺栧壓偱偁傞僼僅乕儗偵傕丄巘偲摨偠孹岦偑擣傔傜傟丄壧嬋傗幒撪妝嬋丄僺傾僲嬋側偳偵柤嶌傪堚偟偰偄傑偡丅偦偺僼僅乕儗偲摨帪戙偺僔儍僽儕僄偼丄嶌昳偺悢偼彮側偄傕偺偺丄嫸帊嬋乻僗儁僀儞乼偑桳柤偱偡丅

偙偆偟偨僼儔儞僗偺嶌嬋壠偨偪偼丄偦偺嶌晽偵偍偄偰偼偦傟偧傟堘偭偨摴傪曕偄偨偲偼偄偊丄崙柉揑側壒妝傪嶌傞偲偄偆揰偱偼摨偠峫偊傪傕偭偰偄傑偟偨丅斵傜偑廤傑偭偰丄1871擭偵偼崙柉壒妝嫤夛偑嶌傜傟丄偁傞堄枴偱崙柉庡媊揑偲傕偄偊傞塣摦傪偼偠傔傑偡丅偙偆偟偨妶摦偑婎慴偵側偭偰丄20悽婭偵偍偗傞僼儔儞僗壒妝偺棽惙偑摫偐傟偰偄偭偨偺偱偡丅

|

仭偦偺懠偺崙偱偼

僗儁僀儞偵偼丄慻嬋乻僀儀儕傾乼偱抦傜傟傞傾儖儀僯僗(I. Albéniz, 1860-1909)傗丄乻僑僀僄僗僇僗乼偑桳柤側僌儔僫僪僗(E. Granados, 1867-1916)偑搊応偟傑偡丅偄偢傟傕丄僗儁僀儞偺柉懓揑側怓嵤傪僼儔儞僗壒妝偐傜偺塭嬁偱偁傞報徾庡媊揑側媄朄偱曪傓嶌晽偑摿挜偱丄偦偺昞尰偵偍偄偰偼嬤戙揑偱偁傞傕偺偺丄撪梕揑偵偼崙柉庡媊揑偱偁傞偲偄偊傑偡丅偙偺2恖傛傝1悽戙偖傜偄偁偲偺僼傽儕儍(M. de. Falla, 1876-1946)偼丄僶儗僄壒妝乻楒偺杺弍巘乼傗乻嶰妏朮巕乼偑傛偔抦傜傟偰偍傝丄懡暘偵柉懓揑側怓嵤傪尒偣側偑傜傕丄偒傢傔偰嬤戙揑側嶌晽偑摿怓偱偡丅

僶儖僇儞敿搰偺彅崙偵傕崙柉庡媊揑側壒妝壠偨偪偑尰傟傑偟偨丅儖乕儅僯傾偱償傽僀僆儕僯僗僩偲偟偰妶桇偟偨僄僱僗僐(G. Enesco, 1881-1955)偼乻儖乕儅僯傾嫸帊嬋乼偑抦傜傟偰偄傑偡丅僴儞僈儕乕偵偼僪儂僫乕僯(E. v Dohnányi, 1877-1960)偑弌偰丄嬤戙僴儞僈儕乕壒妝偺婎慴傪抸偒丄偦偺摨擭戙偵僶儖僩乕僋(B. Bartók, 1881-1945)傗僐僟乕僀(Z. Kodály, 1882-1967)傕弌偰丄20悽婭偺壒妝偵戝偒偔峷專偡傞偙偲偵側傝傑偡丅僗僀僗偵偼丄儔僼(J.J. Raff, 1822-82)傗儅儖僞儞(F. Martin, 1890-1974)丄億乕儔儞僪偵偼丄償傽僀僆儕僯僗僩偲偟偰妶摦偟丄償傽僀僆儕儞嫤憈嬋偱恊偟傑傟偰偄傞償傿僄僯儍僼僗僉(H. Wieniawski, 1835-80)傗戝摑椞偵側偭偨偙偲偱桳柤側僺傾僯僗僩偺僷僨儗僼僗僉(I. J. Paderewski, 1860-1941)側偳偑搊応偟傑偡丅傑偨丄僀僊儕僗偱偼僄儖僈乕(E. Elger, 1857-1934)偑妶桇偟傑偟偨丅 怴偟偄崙壠偲偟偰偺傾儊儕僇偱傕丄19悽婭屻敿偵偼偄偭偰丄僴乕僶乕僩(V. Herbert, 1859-1924)傗儅僋僟僂僃儖(E. A. McDowell, 1861-1908)側偳偑搊応偟偰偒傑偡丅 丂 |

| 丂 |

丂

丂

|

|

丂 |

| 仭柉懓庡媊丂[ethnicism] |

丂

丂

|

仭 柉懓偺懚嵼丒撈棫傗棙塿傑偨桪墇惈傪丄妋曐傑偨偼憹恑偟傛偆偲偡傞巚憐偍傛傃塣摦丅偦偺嬌抂側宍偼崙壠庡媊偲傛偽傟傞丅僫僔儑僫儕僘儉丅懛暥偑彞偊偨嶰柉庡媊偺堦丅

仭 柉懓偺摑堦丒撈棫丒敪揥傪栚巜偡巚憐丅柉懓堄幆傪傕偲偵丄柉懓傪廳帇偟偰峴摦傗庡挘傪峴偍偆偲偡傞丅堦嬨悽婭僪僀僣丒僀僞儕傾偺柉懓崙壠摑堦塣摦丄戞堦師戝愴屻偺柉懓帺寛庡媊丄戞擇師戝愴屻偺斀掗崙庡媊撈棫塣摦側偳偵尰傟傞丅懛暥偺彞偊偨嶰柉庡媊偺堦丅

仭 乧嬤戙偵偍偗傞崙壠庡媊偺僕儗儞儅偼丆偙偆偟偨棟擮傗壙抣偵柍墢側奣擮傪摜傑偊偰丆側偍偐偮偦偺帄崅惈傪慽偊側偗傟偽側傜側偄揰偵偁偭偨丅丂偙偺崲擄傪曗偆揰偱廳梫側栶妱傪壥偨偟偨偺偑柉懓庡媊偱偁傝丆柉懓崙壠丆崙柉崙壠偑楌巎偺棳傟偲側傞側偐偱崙壠庡媊偼柉懓庡媊偲偺梈崌傪偲偘丆偦偺棟擮傪曗姰偡傞偙偲偵側偭偨丅幚嵺丆擔杮偱偼廬棃丆崙壠偲柉懓偲偺廳側傝偑傎傏帺柧帇偝傟偰偒偨偙偲傕偁偭偰丆崙壠庡媊丆柉懓庡媊丆崙柉庡媊丆崙悎庡媊偲偄偭偨尵梩偼傎偲傫偳摨媊偵梡偄傜傟偰偄傞丅乧

仭 乧偐偮偰偼丆柉懓庡媊丆崙柉庡媊丆崙壠庡媊側偳偲栿偟暘偗傜傟傞偙偲偑懡偐偭偨偑丆嵟嬤偱偼堦斒偵僫僔儑僫儕僘儉偲昞婰偝傟傞丅偙偺偙偲偼丆僫僔儑僫儕僘儉偲偄偆尵梩偺懡媊惈傪斀塮偟丆偦偟偰偦偺懡媊惈偼丆偦傟偧傟偺僱乕僔儑儞nation傗丆偦偺僫僔儑僫儕僘儉偺扴偄庤偑偍偐傟偰偄傞楌巎揑埵抲偺懡條惈傪斀塮偟偰偄傞丅乧

仭 嶰柉庡媊 / 1905擭丄懛暥偑採彞偟偨拞崙妚柦偺婎杮棟擮丅拞崙崙柉搣偺惌峧偲側傝丄妚柦塣摦偺敪揥偲偲傕偵丄偦偺撪梕偼怺壔偟丄懛暥偺斢擭偵姰惉丅24擭丄崙柉搣夵慻埲屻丄怴嶰柉庡媊偲屇偽傟傞丅柉懓偺撈棫(柉懓庡媊)丄柉庡惂偺幚尰(柉尃庡媊)丄抧尃暯嬒丒帒杮愡惂偵傛傞宱嵪揑晄暯摍偺惀惓(柉惗庡媊)偺嶰尨懃丅懛暥庡媊丅丂

丂 |

| 仭柉懓庡媊 |

丂

丂

|

帺傜偺柉懓傪惌帯丒宱嵪丒暥壔側偳偺庡懱偲峫偊丄壙抣娤偺帄忋偲偡傞巚憐傗塣摦丅僄僗僯僢僋丒僫僔儑僫儕僘儉(Ethnic nationalism)偲傕尵偆丅崙壠庡媊丒垽嫿庡媊丒抧堟庡媊偲偼憡屳偵娭楢偡傞偑丄摨堦偺奣擮偱偼側偄偙偲偵拲堄丅

堦斒偵岆擣偝傟偑偪偩偑丄杮棃偺柉懓庡媊偼崙壠偱偼側偔柉懓傪拞怱偵峫偊傞巚憐偱偁傞丅崙壠庡媊偲寢傃晅偔偺偼柉懓庡媊偺棟擮偐傜柉懓傪惌帯揑偵堦偮偵偟傛偆偲偡傞塣摦偑婲偙傝傗偡偄偐傜偱丄媡偵傾儊儕僇傗儐乕僑僗儔價傾偺傛偆偵崙壠傪懡柉懓偵傛偭偰宍惉偡傞崙偱偼丄偁傞偄偼僆乕僗僩儕傾傗僗僀僗偺傛偆偵丄椬偺戝崙(僪僀僣)偲懡悢攈偺柉懓偑嫟捠偡傞彫崙偺応崌偼丄傓偟傠奺柉懓庡媊偲崙壠庡媊偼懳棫偡傞丅摿掕偺柉懓傪桪嬾偡傞懡柉懓崙壠(僼儔儞僐惌尃壓偺僗儁僀儞丄僽儈僾僩儔惌嶔偑晘偐傟偨儅儗乕僔傾側偳)偺応崌偼丄偦偺桪嬾偝傟偨柉懓偺柉懓庡媊傪巟帩婎斦偵偡傞偑丄摉慠抏埑丒椻嬾偝傟傞懁偺柉懓庡媊偲偼懳棫偡傞丅垽崙怱傛傝偼傓偟傠嫿搚垽(垽嫿庡媊)偲偺恊榓惈偑嫮偄偲傕尵傢傟傞丅

堦曽丄塸岅偱偼垽崙庡媊偲柉懓庡媊偼 Nationalism 偲昞婰偝傟扨岅偲偟偰偺堘偄偼側偄丅悽奅揑偵傒偰傕丄20悽婭偵柉懓帺寛偺尨懃偑彞偊傜傟偰偐傜丄偙偺擇偮偺尵梩偺堄枴偺堘偄偼尭彮偡傞曽岦偵偁傞丅暋悢偺柉懓偱惉傝棫偭偰偄傞崙壠偑暋悢柉懓偺尃棙傪庡挘偡傞応崌偵僄僗僯僔僥傿乕偲屇偽傟傞丅偟偐偟崙撪偵懡柉懓傪撪曪偡傞崙偼埶慠偲偟偰懡偔丄奺抧偱彮悢攈柉懓偺撈棫塣摦偑寖壔偟偰偄傞丅摿偵椻愴廔寢埲崀偺墷廈偱偼抧堟庡媊偺悇恑側偳偱丄傛傝彫偝側柉懓廤抍偵暘偐傟偰憟偆孹岦偑怺傑偭偰偄傞丅

儅僀僲儕僥傿偵傛傞柉懓庡媊偼丄彮悢柉懓丒愭廧柉懓偑帺傜偺尵岅丒暥壔丒廆嫵側偳偺堐帩懚懕傪媮傔丄柉懓帺寛偺庡挘傪偲傕側偆偙偲傕偁傞偑丄暘棧庡媊側偳丄愴憟丒暣憟偺梫場偵側傝摼傞丅

摿掕柉懓偵傛傞崙壠偺宍惉丒弮壔丒奼戝傪庡挘偟丄懳奜揑偵帺柉懓偲偺嵎堎偲桪墇惈傪庡挘偡傞偙偲偑偁傞丅戝崙偵偁偭偰偼嬤椬彅崙偺帺柉懓嫃廧抧堟側偳偺暪崌丄彮悢柉懓偵偁偭偰偼暘棧撈棫傗懠柉懓偺捛曻側偳傪庡挘偟丄偟偽偟偽愴憟傗暣憟偑惗偠傞丅帺柉懓嫃廧抧堟偑嬤椬偵側偄応崌傕丄椞搚傪暪崌偡傞慜傗屻偵偍偄偰丄旐巟攝柉懓偲偺嬤墢惈丒堦懱惈(擔慛摨慶榑側偳)傪嫮挷偡傞偙偲偱惓摉惈傪庡挘偡傞応崌傕偁傞丅偙傟傜偼崙壠庡媊偵柉懓庡媊傪愙崌偡傞摦偒偲尵偊傞丅

僫億儗僆儞愴憟偵傛傞僼儔儞僗偺巟攝壓丄偙偆偟偨奣擮偵怗傟偨儓乕儘僢僷偺奺崙柉偼柉懓庡媊傪崅梘偝偣偨丅傾僕傾偵偍偄偰偼丄擔業愴憟偑摨條偺栶妱傪壥偨偟偰偍傝丄擔杮傊偺婜懸傪惗傫偩丅戞擇師悽奅戝愴屻偵偼丄懡偔偺傾僕傾丒傾僼儕僇偺崙壠偑柉懓庡媊傪崅梘偝偣偰撈棫傪壥偨偟偨丅

仭擔杮偵偍偗傞柉懓庡媊

擔杮偱偼悈屗妛丒崙妛偺塭嬁傪庴偗偨懜墹澋埼塣摦偲偟偰尰傟丄柧帯堐怴偺尨摦椡偲側偭偨丅

偟偐偟丄嬤戙擔杮偵偍偄偰偼丄柉懓庡媊偲崙壠庡媊偲偺堘偄偑堄幆偝傟傞偙偲偼彮側偐偭偨丅擔杮偺柉懓庡媊偲傾僕傾彅柉懓偺柉懓庡媊偲偺楢実傪柾嶕偡傞傾僕傾庡媊偺傛偆側摦偒偼偁偭偨傕偺偺丄掗崙庡媊偺帪戙偵偁偭偰丄擔杮偺柉懓庡媊偼崙壠庡媊偵堸傒崬傑傟偰偄偔丅擔惔愴憟丒擔業愴憟屻偺戝擔杮掗崙偼丄挬慛丒戜榩側偳傪椞搚偵壛偊偰懡柉懓掗崙傪巙岦偟丄擔杮偺崙壠庡媊偼乽敧峢堦塅乿傪宖偘傞戝搶垷嫟塰寳寶愝傪栚巜偟偨戝搶垷愴憟(懢暯梞愴憟)偱僺乕僋偵払偡傞丅

攕愴屻丄偦偺斀徣偐傜愴慜揑側(塃攈揑丒崙壠庡媊揑側)柉懓庡媊傊偺掞峈姶偑嫮傑偭偨堦曽丄斀暷傪宖偘傞嵍攈揑側柉懓庡媊偑崅梘偡傞丅嵍攈揑側棫応偐傜偺柉懓庡媊偼丄壂撽曉娨偺尨摦椡偲側偭偨傎偐丄(楍嫮偐傜偺帺棫傪栚巜偡)傾僕傾丒傾僼儕僇偺柉懓庡媊偵偼忣弿揑側嫟姶偑婑偣傜傟丄儀僩僫儉愴憟斀懳側偳偺斀愴塣摦偲傕寢傃偮偔偲摨帪偵丄嫟嶻庡媊偲寢傃偮偔惃椡偺夘擖偵傛傝丄崙壠偲柉懓偺暘棧偵棙梡偝傟傞堦柺傕帩偭偰偄偨丅

1960擭戙偵偼嵍梼宯妛惗塣摦偵懳偡傞懳峈偲偟偰柉懓攈妛惗慻怐偺塣摦偑妶惈壔偡傞丅斵傜偼恊暷丒斀嫟偵孹偒柉懓庡媊傪側偄偑偟傠偵偟偨愴屻塃梼抍懱傊偺斀敪偐傜柉懓庡媊傊偺夞婣傪巜岦偟丄怴塃梼(柉懓攈)偺尮棳偲側偭偨丅丂

丂 |

| 仭塃偲嵍偲柉懓庡媊 |

丂

丂

|

堦楢偺偙偺僐儔儉偺暥復傪撉傓偲丄撉幰偺奆偝傫偼壥偨偟偰杔偑杮棃偼嵍婑傝偺恖娫側偺偐丄偼偨傑偨塃婑傝偺恖娫側偺偐丄偵傢偐偵偼敾傝偯傜偄偲巚傢傟傞偐傕抦傟側偄丅乽偁傞悽奅娤乿偱偼曃嫹側塃梼揑巚憐(偲屇傋傞傎偳棫攈側傕偺偱偼側偄偑)傪揙掙揑偵潏潐偟偰偄傞偐偲巚偆偲丄嵟嬤偺乽偪傚偭偲偍偐偟偄傛乿傗乽僐僪儌敹擇戣乿偺戞堦晹乽僐僪儌僲僋僯乿偱偼塃婑傝偩偲敾抐偝傟偰傕偍偐偟偔側偄媍榑傪揥奐偟偰傕偄傞丅偦傟傕摴棟偱丄杔偼傕偲傕偲帺暘偑塃梼偩偲偐嵍梼偩偲偐婯掕偟偨妎偊偼側偄偟丄偦傕偦傕乽僂儓僋乿乽僒儓僋乿偲偄偆暘椶偑幚偼偦傟傎偳堄枴傪帩偮傕偺偩偲偝偊巚偭偰偄側偄丅塃梼丄嵍梼偲偄偆尵梩偼妚柦摉帪偺僼儔儞僗崙夛偱丄壐寬側嫟榓庡媊幰偺僕儘儞僪搣偑塃懁丄屻偵嫲晐惌帯傪峴偄懪搢偝傟傞媫恑攈偺僕儍僐僶儞搣偑嵍懁偵嵗偭偰偄偨偲偙傠偐傜惗傑傟偨偲偄傢傟偰偄傞丅偄偢傟傕尰嵼偺塃梼丄嵍梼偺僀儊乕僕偲偼戝暆偵堎側傞搣攈偱偁偭偨丅尰嵼偱偼丄嵍梼偲偄偊偽嫟嶻搣傪嵟嵍梼偲偡傞幮夛柉庡庡媊惌搣傪巜偟丄塃梼偼曐庣丒帺桼柉庡庡媊偐傜嵟塃梼偺崙悎庡媊偵偄偨傞惌搣傪巜偡偙偲偵側偭偰偄傞丅杔帺恎偼丄慖嫇偺帪偵偼堦娧偟偰嵍梼惌搣偵昜傪擖傟偰偒偨偑丄傕偪傠傫斵傜偺庡挘偵慡柺揑偵巀摨偟偰偄偨傢偗偱偼側偄(慡柺揑偵巀摨偟側偗傟偽搳昜偱偒側偄偺偱偼丄巟帩惌搣偺側偄幰偼惌帯嶲壛傕偱偒側偔側傞)擔杮偺惌帯晽搚偱偼挿偄娫丄栰搣亖嵍梼惌搣偱偁偭偨偺偩偐傜偟偐偨偑側偄丅偦傕偦傕乽惌搣乿偦傟帺懱偵偝傎偳怣棅傪抲偄偰偄傞傢偗偱傕側偐偭偨偺偩丅戝愗側偺偼僶儔儞僗偱偁傝丄崙夛偵採弌偝傟偨朄埬傪傛傝懡妏揑偵嬦枴偡傞偨傔偵傕丄嫮椡側栰搣偼晄壜寚偱偁傞丅栰搣偵昜傪擖傟傞棟桼偼偦傟偩偗偱廫暘偩丅愄傛偔偄傢傟偨乽壗偱傕斀懳幮夛搣乿偲偄偆尵梩偼丄幚偼栰搣偺傕偭偲傕廳梫側懚嵼棟桼傪尵偄昞偟偰偄偨偺偱偁傞丅

杔偼帺暘偵嵍梼偺儗僢僥儖傪揬傜傟傛偆偑丄塃梼偺儗僢僥儖傪揬傜傟傛偆偑偦傟偼慡慠峔傢側偄丅偨偩傂偲偮丄揬傜傟偰偼崲傞偺偑乽柉懓庡媊幰乿偺儗僢僥儖偱偁傞丅傑偝偐偲偼巚偆偑丄乽僐僪儌僲僋僯乿偺敪尵偺傒傪庢傝忋偘偰偦偆偟偨儗僢僥儖揬傝傪峴偍偆偲偡傞攜偑尰傟側偄偲傕尷傜側偄丅乽柉懓庡媊乿偲偄偆尵梩偵偼偗偭偙偆峀偄堄枴偑偁傝丄偦偺偡傋偰傪斲掕偡傞傢偗偱偼側偄偑丄彮側偔偲傕乽乣乣庡媊幰乿偲屇偽傟傞傎偳杔偑柉懓庡媊偵擖傟偁偘偰偄傞傢偗偱偼側偄偙偲偼妋偐偩丅

乽庡媊乿偲偄偆尵梩傪帿彂偱堷偔偲丄乽寴偔庣傞峫偊曽乿偲偐乽忢偵庣傞峴摦忋偺曽恓乿側偳偲偄偭偨堄枴偑嵹偭偰偄傞丅偨偲偊偽乽柉庡庡媊乿偼乽柉庡乿偮傑傝乽尃椡傪愱惂孨庡偵偱偼側偔恖柉堦斒偵偍偔偙偲乿偑乽惌帯塣塩偺忢偵庣傜傟傞曽恓乿偱偁傞傢偗偩偟丄乽嫟嶻庡媊乿偼乽惗嶻庤抜傪嫟桳偡傞僾儘儗僞儕傾妚柦傪悇偟恑傔傞偙偲乿傪乽峴摦忋偺曽恓乿偲偡傞峫偊曽偱偁傞丅偝偰丄偱偼乽柉懓庡媊乿偲偼壗偩傠偆丅偙傟傑偱尒偰偒偨乽乣乣庡媊乿偺乽乣乣乿偼傒側丄摦帉傪柤帉偵偟偨奣擮傗棟擮偱偁傞丅偮傑傝丄偁傞棟憐傪峴摦偱幚尰偟傛偆偲偡傞偺偑乽乣乣庡媊乿偲偄偆偙偲偵側傞丅偟偐偟側偑傜丄乽柉懓庡媊乿偺応崌偺乽柉懓乿偼摦帉偱偼側偔丄巒傔偐傜柤帉偱偁傞丅偁傞峴摦傪傕偭偰摼傜傟傞傕偺偱偼側偔丄嵟弶偐傜乽忬懺乿偲偟偰懚嵼偟偰偄傞丅偙偺暥復傪撉傫偱偄傞偁側偨偑擔杮恖側傜丄婣壔偟偨傝丄寢崶偟偰屻揤揑偵擔杮崙愋傪摼偨応崌傪彍偗偽丄惗傑傟側偑傜偵擔杮柉懓偩偭偨偼偢偩偟丄嵼擔挬慛恖側傜傗偼傝慜弎偺傛偆側忬懺傪彍偒丄挬慛柉懓偲偟偰惗傪庴偗偨偼偢偱偁傞丅偙偆偟偨乽偱偁傞傋偒偙偲乿偱偼側偔丄偼偠傔偐傜乽偱偁傞偙偲乿偵偮偗傞乽庡媊乿偲偄偆尵梩偼丄偍偺偢偐傜杮棃偺堄枴偲偼旝柇偵偢傟偰偄傞偺偱偼偁傞傑偄偐丅偪側傒偵帿彂偵傛傞偲丄乽柉懓庡媊乿偲偼(1)摨偠柉懓偱崙壠傪宍嶌傠偆偲偡傞庡媊(2)帺暘偺懏偡傞柉懓偺帺棫偲敪揥傪惌帯揑丄暥壔揑側嵟崅偺栚昗偲偡傞庡媊丄偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞丅偳偪傜偺堄枴偵偍偄偰傕丄乽柉懓庡媊乿偲偼側偵傛傝傕乽柉懓帺寛乿(奺柉懓偼丄懠柉懓偺姳徛丒巟攝傪庴偗偢丄偦偺柉懓帺恎偵傛偭偰惌帯偦偺懠傪峴偆傋偒偱偁傞偲偄偆峫偊曽)傪幚尰偡傞偨傔偺乽峴摦忋偺巜恓乿偲偟偰婡擻偟偰偒偨偲偄偆偙偲偑偱偒傞偩傠偆丅

乽柉懓庡媊乿偼僫僔儑僫儕僘儉偲傕尵偄姺偊傞偙偲偑偱偒傞偑丄塸岅偵偼帡偨傛偆側堄枴偺尵梩偲偟偰Nationalism偲偼暿偵Racism偲偄偆扨岅偑偁傝丄擔杮岅栿偲偟偰偼乽恖庬嵎暿乿乽柉懓揑桪墇姶乿偲偄偆斲掕揑僀儊乕僕偺偁傞尵梩偲側傞丅偟偐偟丄擔杮岅偱梡偄傜傟傞乽柉懓庡媊乿偺側偐偵偼丄Nationalism傛傝尷傝側偔Racism偵嬤偄巚憐傕偁傝偦偆側婥偑偡傞偺偩丅偨偲偊偽柉懓庡媊傪巪偲偡傞惌帯寢幮偼丄傎偲傫偳偑偄傢備傞塃梼抍懱偦偺傕偺側偺偩偑丄斵傜偺奜崙恖攔愃巚憐側偳偼柧傜偐偵Nationalism偺斖醗傪挻偊丄Racism偲抐偠偰傕夁尵偱偼側偄丅偁傞偄偼柧帯堐怴慜栭偺懜墹澋埼巚憐偵斖傪偲偭偰偄傞偮傕傝側偺偐傕抦傟側偄偑丄懜墹澋埼偑偁偔傑偱傕帿彂偵偁傞捠傝乽柉懓帺寛乿傪幚尰偡傞偨傔偺乽柉懓庡媊乿巚憐偦偺傕偺偲尵偊傞偺偵懳偟丄塃梼抍懱偺峫偊曽偼偼偭偒傝嵎暿庡媊揑偱偁傝丄乽柉懓揑桪墇姶乿偦偺傕偺偲偡傜尵偄愗偭偰傕偄偄丅偪側傒偵塃梼偲柉懓庡媊偑傎傏摨媊岅側偺偼偙偙偑擔杮偩偐傜偵夁偓偢丄偨偲偊偽儘僔傾偱偼丄嫟嶻庡媊偲柉懓庡媊偲偑寢傃偮偄偨怴偟偄宍偺嬌嵍朶椡庡媊側偳傕惗傑傟偰偄傞丅巚偊偽儗乕僯儞偑堦崙妚柦榑傪傇偪忋偘偨摉弶偐傜丄僂儓僋丄僒儓僋偲偄偆嬫暿偲柉懓庡媊偲偼傑偭偨偔暿偺儀僋僩儖偵懚嵼偟偰偄偨偺偐傕偟傟側偄丅

乽柉庡庡媊乿傕乽嫟嶻庡媊乿傕偲傕偵姰惉宍偺側偄丄傛傝崅偄師尦傪栚巜偝側偗傟偽側傜側偄揰偱丄乽柉懓帺寛乿傪栚巜偝側偗傟偽側傜側偄忬懺偵抲偐傟偨崙柉偵帡偰偄傞丅偟偐偟丄慜擇幰偑偄傢偽僑乕儖偺側偄愴偄傪嫮偄傜傟傞乽庡媊乿側偺偵懳偟偰丄乽柉懓庡媊乿偵偼偼偭偒傝偲偟偨僑乕儖偑偁傞丅懠柉懓偺巟攝傪棧傟丄帺傜偺庤偱惌帯傪扴偆偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傞偲偄偆丄乽柉懓帺寛乿偑払惉偝傟偨帪揰偱丄斵傜偺乽柉懓庡媊乿偼姰惉偟偰偟傑偆偺偩丅媡偵尵偊偽丄懠崙偺姳徛傪庴偗側偄撈棫崙傪偡偱偵庤偵偟偰偄傞柉懓偵偼傕偼傗乽柉懓庡媊乿側傞巚憐偼丄尩枾偵偼晄昁梫側偺偩丅偦偺忬懺偵偍偄偰傑偩乽柉懓庡媊乿傪庡挘偡傞偙偲偼丄偡偱偵Nationalism偺斖醗傪挻偊丄Racism偺椞堟偵擖傝偐偗偰偄傞偲偄偭偰傕偄偄丅Nationalism偲Racism偺娫偺偳偙偵慄傪堷偔偐偼側偐側偐擄偟偄栤戣偩偑丄偨偲偊偽嫮峝側柉懓庡媊幰偲偟偰抦傜傟偰偄傞儈儘僔僃價僢僠尦僙儖價傾戝摑椞側偳丄僐僜儃暣憟偺屻偵柧傜偐偵側偭偨傾儖僶僯傾宯廧柉偵懳偡傞媠嶦傪傒傞偲丄Nationalist偲偄偆傛傝偼丄尷傝側偔Racist偵嬤偄恖暔偩偭偨偲巚傢傟傞丅寢嬊偺偲偙傠丄偦偺乽柉懓庡媊乿偑偳偪傜側偺偐傪敾抐偡傞偵偼丄屄暿偵斵傜偑峴偭偨峴堊偺寢壥傪尒傞傛傝側偄偺偩傠偆丅

奀奜偵栚傪揮偠傞偲丄尰嵼乽柉懓庡媊乿嫵堢偵擬怱側偺偼側傫偲偄偭偰傕偍偲側傝丄拞壺恖柉嫟榓崙偱偁傞丅婎杮揑偵懡柉懓崙壠偱偁傞拞崙偑柉懓庡媊嫵堢偵擬怱側偺偼偪傚偭偲曄側婥偑偡傞偑丄乽拞壺恖柉嫟榓崙乿崙柉偑偁偨偐傕堦偮偺柉懓偱偁傞偐偺傛偆側尪憐傪梌偊偮偮乽崙壠乿偲偟偰偺摑堦傪恾傠偆偲偄偆丄Racism偺怓嵤偑嬌傔偰擹偄Nationalism側偺偩偲偄偊傞偩傠偆丅偙偙偱偁偊偰Racism偲偄偆尵偄曽傪偟偨偺偼傕偪傠傫傢偗偑偁偭偰丄偙偲偺敪抂偼偄偆傑偱傕側偔揤埨栧帠審偱偁傞丅媫寖側柉庡壔偵懱惂曵夡傊偺婋婡姶傪曞傜偣偨拞崙嫟嶻搣惌尃偼丄嫮峝側曐庣壔楬慄傊偲惌嶔傪揮姺偟丄摨帪偵戝廜偺栚傪崙撪偐傜奀奜傊偲堩傜偡傋偔丄垽崙嫵堢傪堦抜偲嫮壔偡傞丅偦偺帪偄偪偽傫偍庤寉偩偭偨偺偑丄嫵壢彂栤戣傗桋崙栤戣偱壗偐偲偛偨偛偨偟偑偪側擔杮傪傗傝嬍偵嫇偘傞偙偲偩偭偨丅擔壺帠曄傗撿嫗戝媠嶦側偳偵娭偡傞90擭戙埲崀偺乽楌巎乿嫵堢偼丄柧傜偐偵惌帯庡摫偺嫮偄Racism怓傪懷傃偨傕偺偱丄偙偆偟偨弶摍嫵堢傪庴偗偰堢偭偨尰嵼偺庒擭憌偼擔杮偵懳偟偰嬌抂側揋堄傪書偄偨傑傑惉擭偟丄嵟嬤懡敪偟偰偄傞斀擔僨儌偱搳愇傪孞傝曉偟偨傝偟偰偄傞丅幚嵺偺偲偙傠丄2008擭偺杒嫗僆儕儞僺僢僋偵塭嬁傪梌偊偦偆側偙偆偟偨孹岦偵丄拞崙惌晎偲偟偰偼愴乆嫲乆側敜偩偑丄柉廜偺僄僱儖僊乕偑傒偢偐傜偵岦偔偙偲偺曽偑梱偐偵嫲傠偟偄偺偱丄寢嬊偺偲偙傠朤娤偡傞傛傝側偄偺偩傠偆丅偄偢傟偵偟傠丄偙偆偟偨偽偐偘偨峴摦偱懝傪偡傞偺偼拞崙帺恎偩偲偄偆偙偲偵丄惌晎偑婥晅偄偰偄側偄偼偢偼側偄(抁婜揑偵偼娤岝廂擖偺寖尭丄晄攦塣摦偵傛傞宱嵪惉挿偺撦壔丄挿婜揑偵偼崙壠丒惌尃偦偺傕偺傊偺怣棅搙偺掅壓傗帒杮堷偒偁偘側偳偵傛傞崙嵺嫞憟椡偺挊偟偄掅壓側偳側偳丄埆塭嬁偼寁傝抦傟側偄)悽奅奺崙偼拞崙偺偙偆偟偨姱惢暣憟寑偺撪枊傪偡偱偵抦傝恠偔偟偰偍傝丄傾儊儕僇偱偼怴暦偺幮愢側偳偱傕乽曃岦偟偨垽崙庡媊嫵堢偺摉慠偺寢壥乿偲彂偐傟偨傝偟偰偄傞偺偩丅壗傕敾偭偰偄側偄偺偼丄憶偄偱偄傞摉偺庒幰偨偪偩偗偩偲偄偆偙偲偩丅傑偁丄僨儌嶲壛幰偺條巕傪傛偔尒傞偲丄僨乕僩婥暘偲偟偐巚偊側偄條巕偺庒幰側偳傕偄偰偝傎偳愗幚偝偼姶偠傜傟偢丄偁傟側傜乽懪搢暷掗乿傪嫨傫偱僨儌偵柧偗曢傟偨傢傟傢傟偺悽戙偺曽偑丄梱偐偵婋尟偩偭偨傛偆側婥傕偡傞偑^^;堦恖偭巕惌嶔偱娒傗偐偝傟曻戣偵堢偭偨庒幰偨偪偑丄帺傜偺傾僀僨儞僥傿僥傿乕傪椬崙傊偺Racism偵枮偪偨曃岦嫵堢偐傜偟偐摼傜傟側偄偲偟偨傜丄偳偺傒偪偙偺崙偵彨棃偼側偄偩傠偆丅杔偨偪偼偨偩嵗偭偰斵傜偑帺柵偟偰偄偔偺傪尒偰偄傟偽偄偄偩偗偩丅

榖偑偩偄傇堩傟偰偟傑偭偨偑丄梫偡傞偵乽僒儓僋乿乽僂儓僋乿偲偄偆尵梩偼憡懳揑側傕偺偱偟偐側偔丄偦偙偵愨懳揑側堄枴偼側偄丅偟偐傞偵乽柉懓庡媊乿偵偼偟偭偐傝偲掕媊偱偒傞堄枴偑偁傝丄彮側偔偲傕尰忬偺乽柉懓帺寛乿傪幚尰偟偰偟傑偭偰偄傞擔杮偵偼丄傢偞傢偞乽庡媊乿偲偟偰偙偲偝傜嫮挷偡傞昁梫偼側偄偲杔偼巚偭偰偄傞傢偗偩丅傕偪傠傫偦偆偼偄偭偰傕擔杮恖傪傗傔傞傢偗偵偼峴偐側偄偐傜丄恎偵晅偄偨僫僔儑僫儕僘儉傪斲掕偡傞偙偲偼偱偒側偄偟丄偦偺昁梫傕側偄丅偨偩丄愴慜偺擔杮恖傗尰戙偺偍椬偝傫偨偪傪斀柺嫵巘偵偟偰丄Racism偲偺嫬奅傪墇偊側偄傛偆丄忢偵堄幆偟側偑傜惗偒偰峴偙偆偲巚偭偰偄傞丅丂2005/4丂

丂 |

| 仭擔杮偺柉懓庡媊偼丄傾儊儕僇掗崙庡媊偺僨僐僀?丂2015/5 |

丂

丂

|

擔杮偺埨攞惌尃偼丄傾儊儕僇偑憪峞傪彂偄偨擔杮寷朄傪廋惓偟丄擔杮偺孯偑愴憟傪峴偊傞傛偆偵偡傞偙偲傪慱偭偰偍傝丄偐偮偰偺掗崙庡媊揑孹岦偺暅妶傪嫲傟傞恖乆傕偄傞丅

擔杮偼愴屻偺暯榓寷朄傪曄偊傛偆偲偟偰偄傞丅擔杮偼丄愴娡傪寶憿偟丄愴摤婡傪峸擖偟丄媫懍偵寗側偔晲憰偟偮偮偁傞丅曞廤億僗僞乕偼帄傞強偵偁傞丅偦偺堦曽偱丄擔杮偼丄廬弴偐偮拤幚偵丄愯椞幰偱偁傝嵟傕恊枾側摨柨崙偱偁傞丄傾儊儕僇崌廈崙傪巟帩偟偰偄傞丅

忬嫷傪摜傑偊傟偽丄埨攞偺乪柉懓庡媊乫偲偼堦懱壗偐丄媈栤偵巚傢偞傞傪摼側偄丅斵偺拤惤怱偼丄墷暷丄偲傝傢偗傾儊儕僇崌廈崙偺曽偵岦偄偰偄傞傛偆偵尒偊傞丅寛偟偰斵帺恎偺崙傗傾僕傾彅崙偵偱偼側偄丅

傾儊儕僇偑朷傓偁傜備傞偙偲傪擔杮偼巟帩偡傞丅儚僔儞僩儞偼丄偦偙偱儚僔儞僩儞偑寛掕揑栶妱傪墘偠傞乪懢暯梞偺悽婭乫傪柌憐偟偰偄傞丅儚僔儞僩儞偼梕幫側偔乪傾僕傾婎幉乫僪僋僩儕儞傪悇恑偟偰偍傝丄偦偙偱偼丄孯帠揑偵丄慀摦揑偵丄擔杮偼偑偭偪傝傾儊儕僇懁偱偄傞偙偲傪傕偔傠傫偱偄傞丅儚僔儞僩儞偼丄12儢崙偵傛傞丄娐懢暯梞愴棯揑宱嵪楢実嫤掕(TPP)傪幏漍偵捛媮偟偰偍傝丄擔杮偼攺庤妳嵮偟偰偄傞丅

仭杒曽椞搚偺僕儗儞儅

偦偙偐傜儘僔傾偺搰僒僴儕儞偑尒偊傞擔杮嵟杒抂偺搒巗丄抰撪偱偼丄孯帠儗乕僟乕傗娔帇僔僗僥儉偑壒傪偨偰丄楌巎揑側峘偱偼丄奀忋曐埨挕偺慏敃偑丄偄偮偱傕弌摦偱偒傞傛偆懸婡偟偰偄傞丅

壏愹傪朘傟偨抝惈媞偑丄傕偟彈搾偵擖傟偽婲慽偝傟傞偲偄偆寈崘偵帄傞傑偱丄巗撪昗幆偺傎偲傫偳慡偰偑丄擔杮岅偲丄儘僔傾岅偱彂偐傟偰偄傞丅

廻攽偟偰偄傞儂僥儖偺憢偐傜偼丄揤婥偑椙偄偲僒僴儕儞偑尒偊傞丅壞偺娫偼丄擇惽偺戝偒側慏偑丄抰撪偲僒僴儕儞搰偵偁傞儘僔傾偺挰僐儖僒僐僼偺娫傪擔杮恖娤岝媞傪嵹偣偰墲暅偡傞丅儘僔傾嫏慏偼昿斏偵杒奀摴傪朘傟丄暥壔岎棳傗杅堈偝偊峴傢傟偰偄傞丅

儁僠僇丒儗僗僩儔儞偱偼丄旤枴偟偄儘僔傾椏棟偑嫙偝傟丄價乕儖偑拲偑傟丄儘僔傾偺壧偑壧傢傟偰偄傞(恖婥偺壧偼乪昐枩杮偺僶儔乫偩)丅挀幵応偺岦偙偆丄暃峘巗応偵偼丄幚嵺丄愮搰楍搰偑丄慡偰擔杮偵強懏偟偰偄偨帪戙偺僒僴儕儞偺屆偄儌僲僋儘幨恀偑屩傜偟偘偵宖偘傜傟偰偄傞丅

杒曽椞搚偼丄夝寛晄擻忬懺偺栤戣偲側偭偰偄傞丅擔杮懁偺僾儘僷僈儞僟偼丄戞擇師悽奅戝愴枛偵丄僜楢偑杒曽椞搚傪忔偭庢偭偨偲偄偆庡挘偺孞傝曉偟偩丅壗廫擭傕丄擔杮偼丄曉娨傪梫媮偟偰偒偨丅

偩偑抰撪偵偍偄偰偝偊丄偙偺栤戣偱儘僔傾偑懨嫤偡傋偒偩偲偄偆偙偲偵昁偢偟傕慡堳偑擺摼偟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偁傞彫宆擔杮嫏慏偺慏挿偼偙偆愢柧偡傞丅

乬擔杮偵偼丄嬌塃庱憡偑偄傑偡丅斵偼丄椉崙傪揋偵傑傢偟丄偦偟偰幚嵺丄儘僔傾丒拞崙椉曽傪攋夡偟偨偑偭偰偄傞壜擻惈偑嬌傔偰崅偄崙丄傾儊儕僇崌廈崙偲偒傢傔偰恊枾偱偡丅傕偟愮搰楍搰傗僒僴儕儞偑丄擔杮偵栠傟偽丄奆丄懄嵗偵丄傕偆堦偮偺壂撽偵曄偊傜傟偰偟傑偆偱偟傚偆丅儘僔傾杮搚偺偡偖偦偽偺傾儊儕僇嬻孯偲奀孯婎抧偩傜偗偵丅乭

栺3,000km棧傟偨応強偱丄尦偄偵偟偊偺壂撽墹崙偼丄愯椞偲丄偦偺屻偺孯挀棷偲偄偆埆柌偺拞偵偁傞丅壂撽偐傜丄壗愮傕偺傾儊儕僇偲擔杮偺峲嬻婡偑丄擭拞拞崙傗杒挬慛傪挧敪偟偰偄傞丅偦偺堦曽丄尰抧廧柉偼愯椞偵寖搟偟偰偍傝丄戝婯柾峈媍峴摦偱搰偼梙傟偰偄傞丅導柉偼丄傾儊儕僇孯挀棷廔椆傪梫媮偟偰偍傝丄傾儊儕僇孯婎抧揚嫀傪朷傫偱偄傞丅偩偑埨攞惌尃偼丄峏側傞傾儊儕僇憰旛昳丄峏側傞妸憱楬丄峏側傞嶌愴墘廗傪朷傫偱偄傞丅

巹偼壂撽偱擇搙巇帠傪偟偨偙偲偑偁傞丅嵟嬤偱偼丄2013/14擭丄撿暷偺曻憲嬊僥儗僗乕儖偺暷孯婎抧偵娭偡傞僪僉儏儊儞僞儕乕塮夋乪壂撽愴乫偵娭梌偟偨帪偩丅

撨攅偱丄尦傾儊儕僇嬻孯僷僀儘僢僩偱丄尰嵼偼嶌壠偱嫵庼偺僟僌儔僗丒儔儈僗偑忬嫷傪偙偆愢柧偟偰偔傟偨丅

乬壂撽偼丄擔杮撪偺傾儊儕僇孯暫巑偲丄傾儊儕僇巤愝偺栺75僷乕僙儞僩傪梚偟偰偄傑偡丅暷孯暫巑傗婎抧偼丄杮搚偵曢傜偡戝敿偺擔杮崙柉偵偲偭偰丄慡偔尒偊側偄偺偱丄朰傟傜傟偰偄傑偡丅壂撽偼丄庱搒搶嫗偐傜壗愮僉儘傕棧傟偰偄傑偡偐傜丅壂撽導柉偲榖偟偰尒傟偽60擭埲忋偨偭偨崱傕丄婎杮揑偵丄傾儊儕僇-擔杮孯帠摨柨偺晧扴傪堷偒庴偗傞條丄梫媮偝傟偰偄傞偙偲偵丄斵傜偑丄搟傝幐朷偟偰偄傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅傾儊儕僇偲偺孯帠摨柨偼丄偁傜備傞柺偱丄儚僔儞僩儞偵懳偡傞斱孅側懺搙偲斸敾偡傞恖乆偑昞尰偡傞忬嫷傪傕傕偨傜偟偰偄傞丅奜岎惌嶔偵偮偄偰丄儚僔儞僩儞偑朷傓偙偲傪擔杮偑朩偘傞傛偆側偙偲偼傎偲傫偳側偄丅乭

婎抧偼丄曈栰屆榩偺條偵丄壂撽偺帺慠偺傑傑偺抧堟偵傑偱奼挘偟偮偮偁傞丅

壂撽偺妛幰丄桭抦惌庽弝嫵庼偼丄傾儊儕僇偲擔杮椉崙偺掗崙庡媊揑孹岦偲斵偑姶偠偰偄傞傕偺偵懳偟偰寈夲姶傪昞柧偟偰偄傞丅斵偼尰抧廧柉偺嬯擄偼廫暘傢偐偭偰偄傞丅

乬傾儊儕僇掗崙庡媊偼丄擔杮怉柉抧庡媊傪丄変乆偵懳偟偰棙梡偟偰偄傞偺偩偲巚偄傑偡丅擔杮惌晎偼丄傾儊儕僇崌廈崙偲埨慡曐忈忦栺傪寢傃丄偦偟偰丄傾儊儕僇崌廈崙偼丄擔杮傪棙梡偟偰丄変乆壂撽導柉偵丄傾儊儕僇孯帠婎抧傪庴偗偄傟傞傛偆嫮偄偰偄傞偺偱偡乭偲斵偼愢柧偟偨丅

婎抧偑丄拞崙傗杒挬慛傗儘僔傾偲揋懳偟丄挧敪偡傞堊偵丄偦偙偵懚嵼偟偰偄傞偺偼媈偄傛偆偑側偄丅戞嶰師悽奅戝愴偑丄壂撽偐傜巒傑傝偐偹側偄偲峫偊偰偄傞恖乆偼懡偄丅

戩墇偟偨僆乕僗僩儔儕傾恖楌巎妛幰偱挿嶈戝妛柤梍嫵庼偺僕儑僼儕乕丒僈儞偼丄偙偺抧堟偵偍偄偰丄塿乆峌寕揑偵側傝偮偮偁傞擔杮偺栶妱傪寽擮偟偰偄傞丅

乬埨攞惌尃偑愲妕/掁嫑[彅搰]傪崙桳壔偟偰丄慡偰偑曄傢傝傑偟偨丅擔杮偑丄偙傟傜偺偄傢備傞學憟拞偺彅搰傪弰偭偰丄幚嵺丄學憟偼側偄偲愰尵偟偨堊偵尰忬偑曄傢偭偨偺偱偡丅偦傟偱搶嫗偺惌尃偑拞崙傪搟傜偣偨偺偱偡丅拞崙偼丄偙偺尰忬曄峏偵暜奡偟偰偄傞偺偱偡丅乭

仭柕弬偺崙丄擔杮

挿擭丄擔杮偼丄怣偠傜傟側偄傎偳巚偄傗傝偺偁傞幮夛儌僨儖傪敪揥偝偣側偑傜丄嬥帩偪偲昻朢恖偲偺娫偺奿嵎偑丄悽奅偱堦斣彫偝偄偙偲傪屩傞偙偲偑偱偒偰偄偨丅巟攝幰払偺拞偵偼偳傟傎偳偺塃梼偑偄傞偐抦傟側偄偑丄條乆側揰偱丄擔杮偼丄傎偲傫偳乪幮夛庡媊乫崙偲偟偰捠梡偡傞偩傠偆丅

偩偑堦偮婎杮揑側栤戣偑偁傞丅擔杮偼丄帺崙柉偵偲偭偰偺傒丄幮夛庡媊幰側偺偩丅

擔杮偺戝婇嬈偼丄壗廫擭娫傕丄搶傾僕傾偺帄傞強偱丄怉柉抧庡媊偺嫮搻抍偺傛偆偵傆傞傑偭偰偒偨丅椺偊偽丄擔杮偺帺摦幵夛幮偼丄懡偔偺搒巗傪攋夡偟丄尰抧惌晎傪攦廂偟丄曪妵揑側岞嫟岎捠婡娭傪寶愝偟側偄傛偆偵偝偣偨偲壗搙傕暦偐偝傟偨丅尰嵼丄帺摦幵傗僆乕僩僶僀偺攔婥偱懅偑媗傑傝偦偆偵側傞僕儍僇儖僞傗僗儔僶儎摍偺柍悢偺嫄戝搒巗偼丄抧壓揝楬慄傗寉婳忦僔僗僥儉偑堦杮傕側偄丅

偙偺棟桼偼丄傾僕傾彅崙柉偵恊墷暷揑悽奅娤傪悂偒崬傓偲偄偆擔杮偺庢傝慻傒偵傛偭偰丄傎偲傫偳愢柧偱偒傞丅擔杮偺戝妛偼丄壗廫擭傕丄昻偟偄搶撿傾僕傾偺崙乆偺妛惗払偵乪彠妛嬥乫傪採嫙偟偰偒偨丅擔杮偺戝妛偼丄偙偆偟偨妛惗払偵丄恊墷暷嫵媊傪悂偒崬傒丄妚柦惛恄傪嵙偒丄庒幰払傪掗崙偺巊梡恖偲偟偰怳傞晳偆傛偆曄偊偰偟傑偆丅杮幙揑偵丄擔杮偵懳偟偰側偝傟偨偙偲傪丄懠偺傾僕傾恖偵懳偟偰峴偭偰偄傞偺偩丅

戞擇師悽奅戝愴偱攕杒偟偨屻丄擔杮偼寢嬊墷暷偺偛庡恖払偵丄拤幚偵側偭偨丅尦儅儗乕僔傾庱憡儅僴僥傿乕儖丒儌僴儅僪傪娷傓懡偔偺傾僕傾巜摫幰払偑乬擔杮偼傾僕傾偵婣傟乭偲梫媮偟偰偒偨丅擔杮偼寛偟偰栠傜側偐偭偨丅挬慛愴憟拞偵丄墷暷偺孯戉岦偗偺惢昳傗憰旛傪惢憿偟偰丄擔杮偼朙偐偵側偭偨丅儀僩僫儉愴憟拞傕丄擔杮偼摨偠偙偲傪偟懕偗偨丅擔杮偼尰嵼丄摨偠摴傪扝偭偰偄傞丅

傾僀儖儔儞僪恖偱丄搶嫗偵偁傞桳柤峑丄忋抭戝妛島巘偺僨僀價僢僪丒儅僋僯乕儖偼擔杮偺崙塩曻憲丄NHK偱傕巇帠傪偟偰偄傞丅斵偼丄怴偨側丄孯崙壔偟丄愻擼偝傟偨擔杮偵偮偄偰丄塿乆斸敾揑偵側偭偰偄傞丅

斵傜偼嫵壢彂傪彂偒姺偊偰偄傑偡丅斵傜偼戞擇師悽奅戝愴傪旘偽偟丄傢偢偐8儁乕僕偟偐偝偒傑偣傫...柉懓庡媊偼惙傝忋偑傝偮偮偁傝傑偡丅婌寑嶌壠偺昐揷彯庽偑丄乪塱墦偺僛儘乫偲戣偡傞恄晽愴巑偵偮偄偰偺彫愢傪姧峴偟傑偟偨偑 乧 彫愢偼丄500枩晹傕攧傟傑偟偨! 擔杮偱丄500枩晹傕攧傟傞杮側偳懠偵偁傝傑偣傫!

乬埨攞庱憡偼丄偦偺杮傪撉傫偱丄婥偵擖傝傑偟偨丅斵偼丄嶌壠傪NHK偺棟帠偵偟偨偺偱偡傛! 偦傟偵丄NHK棟帠挿傕丄塃梼偺僠儞僺儔偱偡丅乭

僨僀價僢僪偼丄塿乆暜奡偟偨條巕偱偙偆懕偗偨丅

乬尰嵼丄擔杮偺儅僗僐儈偱偼戝曄側帺屓専墈偑峴傢傟偰偄傑偡丅偦偟偰惌晎偼丄椺偊偽丄偄傢備傞乪僆儗儞僕丒僽僢僋乫偲偄偆乪僈僀僪儔僀儞乫傪敪峴偟偰偄傑偡丅乪峀偑傝傗偡偄傕偺乫...偁傞偄偼楌巎偵娭偡傞偁傜備傞偙偲傪丄偳偆埖偆傋偒偐偲偄偆傕偺偱偡丅嶌壠傗東栿幰偵懳偡傞巜帵偑偁傞偺偱偡丅椺偊偽丄乪撿嫗媠嶦偺條側尵梩偼丄奜崙恖愱栧壠偺敪尵傪堷梡偡傞応崌埲奜偵偼寛偟偰巊傢側偄偙偲乫丅偁傞偄偼乪桋崙恄幮偱偼丄偦傟偵偮偄偰乬媍榑偺揑偵側偭偰偄傞乭偲偄偆尵梩偼寛偟偰巊傢側偄偙偲乫丅変乆偼丄戞擇師悽奅戝愴偺乪堅埨晈乫偵偮偄偰偼丄彂偔偙偲偑偱偒傑偣傫丅乭

擔杮偺戝廜偼丄帪帠栤戣偵偮偄偰丄堦曽揑側夝庍傪悂偒崬傑傟偰偄傞偲傕尵偭偨丅儘僔傾丄僔儕傾傗拞崙偲偄偆榖戣偵側傞偲丄擔杮恖偼丄傕偭傁傜墷暷僾儘僷僈儞僟傪媧廂偝偣傜傟偰偄傞丅

乬偟偐傕丄斵傜偼幚嵺丄NHK偑尵偆偙偲傪怣偠偰偄傞偺偱偡乭偲僨僀價僢僪偼尵偆丅

崄峘偺乪塉嶱妚柦乫偺夋憸傪丄僲乕儉丒僠儑儉僗僉乕偲嶌偭偰偄傞塮夋偵庢傝崬傫偱偄傞嵺丄僼傿儖儉曇廤幰偺丄偼偨丒偨偗偟偼丄偙偆偄偭偰徫偭偨丅

乬擔杮偱偼丄崄峘偱偺丄偙偆偟偨乪僇儔乕妚柦乫傗嵟嬤偺弌棃帠偺攚屻偵墷暷偑偄傞偙偲傪恖乆偼棟夝偟偰偄傑偣傫丅擔杮偱偼丄崄峘偱偺摦偒偼丄帺桼偲柉庡庡媊偺堊偺塣摦偩偲偄偆偺偑丄慡堳偺崌堄側偺偱偡丅偦傟偼懠偵丄戙懼偺僯儏乕僗忣曬尮偑傎偲傫偳側偄偣偄偱偡丅乭

傾僽僟價傗儀僀儖乕僩偺條側応強偱偝偊丄RT偺條側僥儗價嬊偺曻憲傪丄偁傜備傞堦棳儂僥儖偱尒傞偙偲偑偱偒傞丅擔杮偱偼偦偆偱偼側偄丅偁傜備傞戝庤崙嵺僠僃乕儞偺儂僥儖偱偼丄傎偲傫偳偑丄擔杮偺曻憲嬊偲丄CNN丄BBC偲Fox掱搙偩丅

仭廬棃捠傝偺惌帯偵懳偡傞晄枮

擔杮偺尰嵼偺惌帯恑楬偵懳偡傞晄枮偼帄傞強偱尒偊傞傛偆偵側偭偰偄傞條巕偱丄偟偐傕偦傟偼丄堦晹偺丄彫偝側斀懱惂廤抍偵尷傜側偄丅79嵨偺尦戝庤寶愝夛幮暃幮挿丄Segi Sakashi偼丄嵟嬤斵偺搟傝傪巹偵岅偭偰偔傟偨丅

傾儊儕僇偲偺嬌抂偵恊枾側娭學偲丄儘僔傾丄拞崙傗懠偺崙乆偵懳偡傞揋懳揑懺搙偱丄埨攞庱憡偑丄擔杮傪嫮堷偵丄椬崙丄偮傑傝娯崙傗拞崙偲偺孯帠徴撍偵捛偄傗傝偮偮偁傞偺偵丄崙柉偼偙偺偙偲傪慡偔婥偑偮偐偢偵弅彫偟懕偗傞幮夛暉巸偵偟偑傒偮偄偰偄傞丅

乬嬤椬彅崙偺斀姶傪攦偆昁梫側偳慡偔奆柍側偺偱偡偐傜丄偙偆偟偨偙偲偼慡偔攏幁偘偰偄偰丄偲傫偱傕側偄偺偱偡丅拞崙偼丄擔杮偺庡梫杅堈憡庤崙偺堦偮偱偡丅娯崙傕偦偆偱偡丅変乆偼宱嵪揑偵丄偍屳偄偺懝塿偱丄惉挿(偁傞偄偼丄弅彫)偟偰偒偨偺偱偡丅棪捈偵尵偭偰丄埨攞庱憡偼丄1960擭偺傾儊儕僇偲偺埨曐忦栺備偊偵丄変乆偼偙偆偄偆晽偵峴摦偟側偗傟偽偄偗側偄偲巚偄崬傒丄幚偵嬸楎側僎乕儉傪偟偰偄傞偺偱偡丅乭

擔杮拞偺岞墍偺幣惗傗丄懠偺応強偵丄敀偄昗幆偑棫偭偰偄傞丅偄偔偮偐偺尵岅偱彂偐傟偰偄傞崟偄暥帤偼乬悽奅恖椶偑暯榓偱偁傝傑偡傛偆偵両乭

擔杮偺奜岎惌嶔傪峫偊傟偽丄偙偆偟偨尵梩偼婾慞偲夝庍偝傟偐偹偢丄旂擏偱偝偊偁傞丅墷暷偑丄悽奅傪丄拞崙傗儘僔傾偺條偵丄暯榓揑側偑傜傕丄嫮椡側崙乆偲偺攋柵揑側徴撍偵岦偗偰墴偟傗偭偰偄傞嵟拞丄擔杮偼偦偺墷暷傪巟墖偟傛偆偲婃挘偭偰偄傞偺偩丅

偦偙偱丄擔杮偺巜摫幰偼丄傾僕傾偺懡偔偺応強偱偼丄寖搟偝傟側偑傜丄墷暷偱偼丄戝偄偵巟帩偝傟丄徧巀偝傟傞傢偗偩丅執戝側擔杮偺揘妛幰丄壀憅揤怱偑丄100擭埲忋慜偵丄挊彂乪拑偺杮乫偵彂偄偨尵梩傪巚偄偩偡偺偼帪媂偵偐側偭偰偄傞偩傠偆丅

乬堦斒偺惣梞恖偼丄拑偺搾傪尒偰丄搶梞偺捒婏丄抰婥傪側偟偰偄傞愮昐偺婏暼偺傑偨偺椺偵夁偓側偄偲巚偭偰丄懗偺壓偱徫偭偰偄傞偱偁傠偆丅惣梞恖偼丄擔杮偑暯榓側暥寍偵傆偗偭偰偄偨娫偼丄栰斬崙偲尒側偟偰偄偨傕偺偱偁傞丅偟偐傞偵枮廈偺愴応偵戝乆揑嶦滳傪峴側偄巒傔偰偐傜暥柧崙偲屇傫偱偄傞丅乭

偲傝傢偗埨攞庱憡傪丄僀僨僆儘僊乕忋丄斵偑婣壔偟偨懢暯梞懳娸偺慶崙偵憲傝弌偟偨屻丄傕偟擔杮偑拑偺搾偵愱擮偟偰偔傟偨側傜丄傾僕傾戝棨偼戝偄偵傛傠偙傇偩傠偆丅

仭

偄偔傜丄堎忢側帠懺傪偰傫偙傕傝偵偟偰洓棟孅傪暲傋偰傕丄強慒偼廆庡崙怤棯愴憟暫鈰妶摦偺堊丄偙傟偐傜悽奅拞偵弌偰備偔丄廆庡崙怤棯愴憟巟墖嶌愴悇恑朄埬丅偆傑偄愢柧側偳偁傝偆傞偼偢偑側偄丅

乽惌晎偼柕弬偺側偄廫暘側愢柧傪偡傋偒偩乿摍偨傢偛偲傪撉傑偝傟偨偔偼側偄丅柕弬偺側偄廫暘側愢柧側偳嬥椫嵺晄壜擻偵寛傑偭偰偄傞丅

慶晝偼埨曐夵掶帪偺戝廜僨儌偺惙傝忋偑傝偱丄帿怑偣偞傞傪摼側偐偭偨丅懛偼丄尨敪帠屘傪傂偒婲偙偟偰偍偄偰丄愑擟傪偲傜偢丄曈栰屆婎抧戝奼挘傪悇恑偟丄TPP偱丄擔杮偺堛椕偐傜丄嫵堢丄岞嫟挷払丄偁傝偲偁傜備傞傕偺傪廆庡崙戝婇嬈偵嵎偟弌偟丄偁偘偔偺壥偰偵丄怤棯愴憟偵孯戉傑偱採嫙偡傞丅偙偺崙偑廔傢傠偆偲偟偰偄傞偺偩丅慶晝偺帪偺壗廫攞傕偺孮廜偑丄楢擔崙夛傪庢傝埻傫偱晄巚媍偼側偄偼偢側偺偩偑丅斵偺尵偆捠傝丄尨敪偱偼側偔丄戝杮塩峀曬晹偑姰慡偵傾儞僟乕僐儞僩儘乕儖偵偁傞偺偱丄埨怱偟偰朶惌偑峴偊傞丅

偄偔傜閤偟偰傕丄晛捠偺尒幆偑偁傟偽丄偙偺崙偑偲傫偱傕側偄丄廆庡崙梡偺偍偲傝僨僐僀偱偁傞偙偲偼捈偖傢偐傞丄偲偄偆椺偑丄偙偺婰帠丅丂

丂 |

| 仭乽嫟嶻庡媊乿偑搼懣偝傟乽柉懓庡媊乿偵帄偭偨拞崙偺晐偝

|

丂

丂

|

乽1980擭戙丄拞崙嫟嶻搣偼偡偱偵乬攋嶻乭偟偰偄偨乿乗乗偦傫側偙偲傪尵傢傟偨傜丄乽偊偭丄杮摉偐丠乿偲巚傢偢丄帺暘偺栚傪偙偡傞岦偒傕彮側偔側偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偟偐傕丄偦傫側婰帠傪宖偘偨偺偑乽挬擔怴暦乿偩偲抦偭偨傜丄偳偆偩傠偆偐丅

崱擔(2寧25擔)丄挬擔怴暦挬姧偺僆僺僯僆儞棑(17柺)偵丄嫽枴怺偄僀儞僞價儏乕婰帠偑宖嵹偝傟偨丅戣偟偰乽拞壺柉懓暅嫽乿丅傾儊儕僇偺暥壔恖椶妛幰丄僷僩儕僢僋丒儖乕僇僗巵(50)偑挬擔怴暦偺庢嵽偵墳偠偰岅偭偨傕偺偩丅巹偼丄偙偺婰帠偑丄偝傑偞傑側堄枴偱嫽枴怺偐偭偨丅

挬擔怴暦偑偙傟傪宖嵹偟偨偙偲帺懱偑偍傕偟傠偐偭偨偟丄1980擭戙偐傜拞崙偵棷妛偟丄挿偔拞壺柉懓偺尋媶傪偮偯偗丄崙嵺嫵堢岎棳嫤媍夛丒杒嫗僙儞僞乕挿傕柋傔傞傾儊儕僇恖尋媶幰偺撈摿偺帇揰偵戝偄偵嫽枴傪嬱偒偨偰傜傟偨偺偩丅

儖乕僇僗巵偺廗嬤暯崙壠庡惾偵懳偡傞暘愅偼儐僯乕僋偩丅偦傟偵傛傞偲丄廗嬤暯偼偙偺20乣30擭偺娫偱丄嵟傕乽柉懓庡媊揑側拞崙偺嵟崅巜摫幰乿偱偁傝丄偦偺棟榑偑乽拞崙偼摿暿偱偁傞乿乽拞崙偺廀梫偼懠幰傛傝戝帠偩乿偲偄偭偨摿挜揑側2偮偐傜乽惉傝棫偭偰偄傞乿偙偲偩偲偄偆丅

廗嬤暯偼丄乽執戝側傞拞壺柉懓偺暅嫽乿傪彞偊丄帺暘偨偪偑楌巎忋桪廏側柉懓偱偁傝丄傾僕傾偺拞怱偩偭偨尦乆偺抧埵偵栠傞丄偲尵偄偨偄偺偩偦偆偩丅偦偺棟榑偺婋尟惈傪儖乕僇僗巵偼丄乽垽崙庡媊偵偼寬峃揑側晹暘傕偁傝丄昁偢偟傕懠幰傪彎偮偗傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄柉懓庡媊偼偦傕偦傕偑嵎暿堄幆偱偁傝丄懠幰傪昁梫偲偡傞丅偦偟偰墲乆偵偟偰偦偺懠幰偵奞傪梌偊傑偡乿偲巜揈偟偰偄傞丅

偮傑傝丄拞崙偺乽柉懓庡媊乿傊偺寈忇偑丄偙偺僀儞僞價儏乕偺妀怱偲尵偊傞丅儖乕僇僗巵偼偦偺忋偱丄乽1980擭戙丄拞崙嫟嶻搣偼乬攋嶻乭偟偨乿偲暘愅偟偰偄傞丅嫟嶻搣偑屇傃偐偗傞嫟嶻庡媊偺僀僨僆儘僊乕傪丄扤傕怣偠側偔側傝丄偦偺偨傔偵丄乽嫟嶻搣偼丄巗柉偺怣擟傪摼傞偨傔丄壗偐怴偨側傕偺傪昁梫偲偟偨乿偲偄偆偺偱偁傞丅

巹偑戝妛帪戙傕娷傔丄枅擭偺傛偆偵拞崙傪朘傟偰偄偨偺偼丄摨偠1980擭戙偺偙偲偱偁傞丅梷埑偲撈嵸偑摿挜偩偭偨拞崙嫟嶻搣偲丄偦傟傪椻傔偨栚偱尒偮傔傞恖柉偺巔偑丄摉帪偺巹偵偼報徾揑偩偭偨丅恖乆偺暔幙揑側梫媮傪枮懌偝偣傞偨傔偵乽夵妚奐曻楬慄乿傪偲偭偨拞崙偼丄摉慠偺婣寢偲偟偰昻晉偺嵎偑奼戝偟偰偄偔丅偦偺崰偺偙偲傪儖乕僇僗巵傕撈摿偺帇揰偱娤嶡偟偰偄偨傛偆偩丅

嫟嶻搣偵偲偭偰丄昻晉偺嵎偑奼戝偡傞偙偲偼杮棃丄嫋偝傟側偄丅尩偟偄梷埑偵傛偭偰偦偺晄枮傪晻偠側偗傟偽丄摑帯偦偺傕偺偑梙傞偓偐偹側偐偭偨丅

嫽枴怺偄偺偼丄儖乕僇僗巵偑偙偺帪揰偱丄乽嫟嶻搣偼朮巕傪曄偊丄儅僗僋傪曄偊傞偙偲偵偟偨丅嫟嶻庡媊偼偄傢偽搼懣偝傟丄柉懓庡媊偑摑帯偵巊傢傟巒傔偨偺偩乿偲暘愅偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅