�V����1�E�V�����_��2�E�v�g���}�C�I�X�̓V����3�E�V�����G�L4�E�E�E�@

�Ñ�̉F�����E�����̉F�����E���{�l�̉F����1�E���{�l�̉F����2�E�u�����v�̗��j

�@

�G�w�̐��E�E��l

�@�@�@

|

�n����1�E�n����2�E�R�y���j�N�X�̒n����3�E�n����4�E�F���E�n����5�E�n����6�E�R�y���j�N�X�̒n����7�E�K�����I�̐��U�E�n�����̔��Q�E�E�E�@ �V����1�E�V�����_��2�E�v�g���}�C�I�X�̓V����3�E�V�����G�L4�E�E�E�@ �Ñ�̉F�����E�����̉F�����E���{�l�̉F����1�E���{�l�̉F����2�E�u�����v�̗��j �@ |

|

|

�G�w�̐��E�E��l �@�@�@  |

| �������H�E�a�� | |

|

|

|

|

|

|

|

Photo. Harada |

|

| �@ | |

| ���n���� 1 | |

| �n���������Ă���A�Ƃ����w���̂��ƁB�V�����ɑ`����w���ł���A�j�R���E�X�E�R�y���j�N�X���������B���z���S���Ƃ��������A�n���������Ă��邩�ǂ����Ƒ��z���F���̒��S�ɂ��邩�ǂ����͌����ɂ͈قȂ�T�O�ł���A�n�����́uHeliocentrism�v�̖��Ƃ��ĕs�K���Ƃ̎w�E������B | |

|

�����j

�@ ���Ñ�̒n���� �@ �Â��A���X�g�e���X�̎��ォ��R�y���j�N�X�̓o�ꂷ��16���I�܂ŁA�n���͉F���̒��S�ɂ���A�܂��̓V�̂������Ă���Ƃ����V�������M�����Ă����B �@ �������A�R�y���j�N�X�ȑO�ɂ��A�n���������Ă���ƍl�����҂͂����B�L���ȂƂ���ł̓s�����I�X�ŁA�ނ͉F���̒��S�ɒ��S������A�n���⑾�z���܂߂Ă��ׂĂ̓V�̂����̎�������]����ƍl�����B�܂��A�v���g�����P�̃C�f�A�ł��鑾�z���F���̒��S�ɂ���ƍl���Ă����B�����ă��I�i���h�E�_�E���B���`���܂��n�����Ɋւ�����e�����X�^�[��e�ɋL���Ă���B �@ ���Ɍ��o���Ă����̂́A�C�I�j�A����̍Ō�̃A���X�^���R�X�ł���B�ނ́A�n���͎��]���Ă���A���z�����S�ɂ���A5�̘f�������̎�������]����Ƃ��������������B�ނ̐����D��Ă���̂́A���z�𒆐S�Ƃ��āA�f���̔z�u���͂�����Ɗ��S�Ɏ��������Ƃ��B����͒P�Ȃ�u���z���S���v�Ƃ����v�������z�������̂ł���B�قƂ�ǁu�Ȋw�v�ƌĂԐ����ɒB���Ă���B�I���O280�N�ɂ��̐����������Ĉȗ��A�R�y���j�N�X���o�ꂷ��܂ŁA1800�N���̊ԁA�l�ނ̓A���X�^���R�X�̐����ɒB���邱�Ƃ͂Ȃ������B �@ �L���Ӗ��ł͂������n����(���z���S��)�ɓ���B �@ ���V�����̗D�� �@ 2���I�ɂ̓N���E�f�B�I�X�E�v�g���}�C�I�X���V������̌n�����A�Ȍ�R�y���j�N�X���o�ꂷ��16���I�܂ł��ꂪ�x�����ꂽ�B�v�g���}�C�I�X�̑̌n�Ȃ�A�����̌덷�͂����Ă��f���̓������v�Z���邱�Ƃ��ł������A�n���͎~�܂��Ă���̂�����A�������c����邱�Ƃ��l�����ɍςB�������ē���I�Ȑ����Ɋւ������A�V����������Γ��ɕs���R�͂Ȃ��Ȃ����B �@ �Ƃ͂����A�������ȂƂ���͑��݂����B�Ⴆ�� �@ 5�̘f���̂��ׂĂ̋O���v�Z�ɁA�K���u1�N�v�Ƃ����P�ʂ��o�Ă��� �@ �f���̏��������̂��̏��ł��邩�Ƃ��������̒��s���� �@ �n�����猩�����A�ΐ��̊�ȓ�����������Â炢 �@ �f���̈ʒu�\��ɂ��덷������ �@ �Ȃǂ���������B�������A�����̌��ۂ�������A�����Șf���̈ʒu�\����o����V���͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ������B �@ �܂��A���[���b�p�ł͌Ñ�M���V�A����ȍ~�Ȋw�͒���A�����[�}�鍑�ŖS��͈Í�������}���邱�ƂɂȂ�B��q����悤�Ƀ��[���b�p�ɂ����ĉȊw���Ăї�������̂̓��l�b�T���X�ȍ~�ł���B �@ �����������R�ŁA�Ȋw�I�ȓ�_���܂݂Ȃ�����A16���I�Ɏ���܂ł����ƁA�V�����͎x�����ꂽ�B �@ ����q�C���� �@ �V�����̑̌n�͒��炭�M�����Ă������A�₪�Ă��̂��܂��܂Ȃق���т����m�����Ă����B �@ ��q�C����ȑO�A�q�C�͉��ݍq�C�ł��藤�n��������ꏊ�����D���^�q���Ȃ������B�����ڈ�̂Ȃ���C���ł͍s���悪�����炸�A�q�s�ł��Ȃ������B���j�Ղ̓o�ꂪ������\�ɂ��A���ʎ��Ɛ��m�Ȑ��}������Ή��m�ł������̈ܓx�����m�ɔc���ł���悤�ɂȂ����̂ł���B�����������̐��\�ɂ͖�肪���Ȃ肠�����B���ɘf���̈ʒu�͐��x�P�ʂł̌덷����ɂ������B �@ ����ɂ���1��肪�����������B1�N�̒������A�����g�p����Ă��������E�X���1�N���킸���ɒZ�������̂ł���B���̌��ʁA��̏�̋G�߂Ǝ��ۂ̋G�߂ɖ�10���̂��ꂪ�����Ă����B�L���X�g���ł͏t���̓����ړ��j�Փ��̌v�Z����ɂȂ��Ă���A10��������Ă���͖̂�肪�������B���̖��̓��W���[�E�x�[�R���ɂ���Ē�N����Ă������A1�N�̐��m�Ȓ����������炸��300�N�ԕ��u����Ă����B �@ �����g���Ă���(�����āA���\�|�^�~�A���ォ�猻��Ɏ���܂ł����{�I�ɂ͕ς��Ȃ�)1�N(��A�N)�̒�`�́A���_�܂��͎��_���玟�̓������_�܂��͎��_�܂ł̎��Ԃł���B�������A16���I�����ɐM�����Ă����v�g���}�C�I�X�̑̌n�ł́A1�N�Ƃ����l�͑��̓V���w�I�Ȓl����͌Ǘ������Ɨ��̗ʂŁA���z�̈ʒu�𐔏\�N���琔�S�N�ȏォ���đ��肷��ȊO�ɁA1�N�̒l�����肷����@���Ȃ������B�N�[���ɂ��A���̊ϑ��ɂ͑�ςȍ�������A�������16���I�ȑO�̓V���w�҂�������ɔY�܂��邱�ƂɂȂ����B �@ ���R�y���j�N�X�̓o�� �@ �J�g���b�N����̎i�Ղł������R�y���j�N�X�́A���̌덷�ɒ��ڂ����B�ނ͒n������V�v���g����`�̑��z�M�Ƃ��đ����Ă����ƌ����A���̂悤�ȏ@���I���R����A�ނɂƂ��Đ��m�łȂ�1�N�̒������g��ꑱ���邱�Ƃ͏d��Ȗ�肾�����B�R�y���j�N�X�̓A���X�^���R�X�̌�����m���Ă���A���z�𒆐S�ɒu���A�n�������̎����1�N�����Č��]������̂Ƃ��āA1�P���N��365.25671���A1��A�N��365.2425���ƎZ�o�����B1�N�̒l��2��ނ���̂́A1�N�̊�z�̈ʒu�ɂƂ邩�A���̍P���̈ʒu�ɂƂ邩�̈Ⴂ�ɂ��B �@ �R�y���j�N�X��1543�N�̖v���钼�O�A�v�����܂Ƃ߂������w�V�̂̉�]�ɂ��āx�����s�����B�����ł͒n�����̑�����@��v�Z���@�����ׂċL�����B�������ĒN�ł��������@��1�N�̒�����A�e�f���̌��]���a�𑪒肵�Ȃ�����悤�ɂ����B�R�y���j�N�X���n�����̑n�n�҂Ƃ����̂́A���̂悤�Ɍ����s�Ȃ������߂ł���B �@ �܂����̋Ɛтɂ��āA�K�����I�E�K�����C����u���z���S�����������v�ƕ]���ꂽ�B �@ ���R�y���j�N�X�ȍ~�̊w�� �@ ���̌�A���[�}���c�O���S���E�X13���ɂ����1582�N�ɃO���S���I��쐬����邪�A����̗��_�ɂ̓R�y���j�N�X�̒n�����͗��p����Ȃ�����(�������v�g���}�C�I�X�̓V�������g���Ă͂��Ȃ�)�B �@ �������A�R�y���j�N�X�������ŏ��߂ă��e����ŏЉ���A���r�A�V���w�̌��̉^�s�̗��_��Z�o����1�N�̒l�́A����̍ۂɎQ�l�ɂ��ꂽ(�R�y���j�N�X�̌��̉^�s���_�́A�A���r�A�Ƃ͓Ɨ��ɍĔ��������Ƃ�����������)�B |

|

|

���R�y���j�N�X�̒n����

�@ �R�y���j�N�X�̒n�����́A�P�ɓV�����̒��S��n�����瑾�z�Ɉʒu�I�ȕϊ������������̂��̂ł͂Ȃ��B�n�����ł́A1�̘f���̋O�������̘f���̋O�����Œ肵�Ă���B�܂��A�S�f��(�n�����܂�)�̌��]���a�ƌ��]�����̒l���݂��Ɋ֘A�������Ă���B�e�f���̌��]���a�́A�n���̌��]���a�Ƃ̔�Ō��肳���(���ۂ̋����́A���̎���ɂ͂܂�������Ȃ�)�B���l�ɁA�n���Ɗe�f���̋������Z�o�ł���B���ꂪ�A�v�g���}�C�I�X�̓V�����Ƃ̑傫�ȈႢ�ł���B�v�g���}�C�I�X�̓V�����ł́A�ǂ�Ȍ`�ł��A�f���Ԃ̋����𑪒肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�܂��A�n�����ł͊e�f���̌��]���a�A���]�����́A�S�f���̒l�����ꂼ��̒l�Ɗ֘A���Ă��邽�߁A�ǂ����̒l�������ł��ς��ƁA�S�̂̑̌n�����ׂĕ���Ă��܂��B������A�v�g���}�C�I�X�̓V�����ɂ͂Ȃ��傫�ȓ����ł���B���́A�ꕔ���ł��킸���ȕύX��F�߂Ȃ��̌n���ł������������Ƃ��A�R�y���j�N�X�ɂ��̐����^�����Ɗm�M���������R���ƍl���錤���҂������B �@ �R�y���j�N�X�̒n�����ł́A�f���́A���z�𒆐S�Ƃ���~�O��������]����B�f���͑��z����߂����ɐ����A�����A�n���A�ΐ��A�ؐ��A�y���̏��ł���(���̎���A�V�����⏬�f���͂܂���������Ă��Ȃ�)�B���]�����̒Z���f���͑��z����߂��Ȃ��Ă���B�������A���ۂɂ́A�P���ȉ~�O�������ł͊e�f���ׂ̍��������̐����������A�R�y���j�N�X�̒����ł́A�v�g���}�C�I�X���ł��g���Ă������S�~���^���̐����Ɏg��ꂽ�B���ۂɂ͘f���̋O�����^�~�ł͂Ȃ��ȉ~�ł��邽�߁A�P���ȉ~�ł͉^���̐��������Ȃ��������߂����A�R�y���j�N�X�͘f���̉^�����������̉~�^���̍����Ő����ł���ƐM���Ă������߁A�ȉ~�O���ɋC�t�����Ƃ͂Ȃ�����(���ۂɂ̓R�y���j�N�X�̎g�����l�̐��x�͈����A�ǂ���ɂ��Ă��ȉ~�O�������邱�Ƃ͍������)�B �@ ���R�y���j�N�X��̒n���� �@ �R�y���j�N�X�̌�A�n�����ɓ��ӂ���V���w�҂͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ������B�������A�����̊w�҂����Â����̂𐳂������̂ƍl���A�V�������̂�r�����悤�Ƃ����A�Ƃ����͎̂�j���Ƃ͈قȂ�B�x���҂���������Ȃ������̂ɂ͖��m�ȗ��R���������B�R�y���j�N�X�̒����́A�ǂ��炩�Ƃ����Ɨ��_���ɋ߂��A1�N�̒����͎Z�o���邱�Ƃ͂ł��Ă��A5�̘f���̓��������S�Ɍv�Z������@�͋L����Ă��Ȃ���������ł���B�v�Z�ɕK�v�Ȓl���A�����̂��������ɎU����ċL����Ă���A���̒��������Řf���̈ʒu�\����s���͍̂���ł������B�����̑����̓V���w�҂��~���Ă����̂́A���_���ł͂Ȃ��A�\�ɂ��鐔�l�����Ă͂߂Čv�Z����Θf���⌎��v�Z�ł�����ȕւȐ��\�ł������B �@ ���̌�A1551�N�ɁA�G���X���X�E���C���z���g���A�R�y���j�N�X���������ꂽ�w�v���C�Z�����\�x���쐬�����B�������A�v�g���}�C�I�X�̓V�����������]�~�̐����������߂Ɍv�Z���ώG�ł���A�덷�̓v�g���}�C�I�X���Ƒ債�ĕς��Ȃ�����(���ۂɂ́A�킸�������v���C�Z�����\�̂ق����덷��������)�B�f���̈ʒu�v�Z�ɂ͂���ȍ~���V�����Ɋ�Â��č��ꂽ�A���t�H���\���\�����s���Ďg��ꑱ�����B�������A�I�[�E�F���E�M���K���b�`�́A�A���t�H���\���\�͂��̎���Ƀv���C�Z�����\�Ɏ���đ���ꂽ�Ǝ咣���Ă���B �@ ����܂ŁA�f���̈ʒu�\��̓v�g���}�C�I�X�����g�p���Ȃ���s���Ȃ������B�������̕��@���l�Ă��ꂽ���Ƃ����������A�v�g���}�C�I�X�������̂����x�ŗ\�ł�����̂͑��݂��Ȃ������B�������A�R�y���j�N�X�����g�p���Ă��A�����ȏ�̐��x�Řf���̈ʒu�\�s���邱�Ƃ������������̎���ɁA�B���ł������v�g���}�C�I�X���̐�ΐ��͑傫���h�炢���B �@ �e�B�R�E�u���[�G�́A�P���̔N�������������̖]�����ł͊ϑ��ł��Ȃ��������Ƃ���A�n���͎~�܂��Ă�����̂Ƃ������A���z��5�̘f�����]���Ēn���̎�������]����Ƃ����ܒ��Ă��������B�ŏ��ɒn�����Ɏ^�������E�ƓV���w�҂́A�R�y���j�N�X�̒��ڂ̒�q���e�B�N�X���������n�l�X�E�P�v���[�������B�P�v���[�̓u���[�G�̋��������҂ł���(����Ƃ����L�q�����邪�A�P�v���[���g�͋��������҂Ƃ��Č}����ꂽ�A�Ǝ咣���Ă���A�܂��A�u���[�G���g���P�v���[�ɑ����Ďc���Ă��鏑�Ȃɂ��A����Ƃ��Č}����Ƃ��������͂Ȃ�)�A�u���[�G�̖c��Ȋϑ��L�^����1597�N�A�u�F���̐_��v�������B�R�y���j�N�X���Ɋ��S�Ɏ^������Ǝ咣���ăR�y���j�N�X��i�삵���B�����ɒǐ�����`�ŁA�K�����I�E�K�����C���܂��n�������������B |

|

|

���Ñ㒆���́u�n�����v

�@ �Ñ㒆���ɂ����Ă��A�Ɠ��ȁu�n�����v�����݂����B�w��q�x�́u�X�J�v�̌̎��̌����ɂ́u���炪����V�n���A�����̉F����Ԃ̂Ȃ��Ō���A�����ۂ��ȕ��ɂ����Ȃ��v(�v�V�n�A��ו�)�Ƃ���A�������łɁA�F���I�X�P�[���̒��ł́u�V�n�v�ł��������ȑ��݂��Ƃ����F�������������Ƃ��킩��(�������A�Ñ㒆���l�́u�V�n�v�����́u�n���v�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ�����)�B����ɗ��s�����u���v�ł��A�f�p�Ȓn�������U�������B�Ⴆ�w�t�H�x�ɂ����������ɂ́u�V�͍������A�n�͉E�����v(�V�����A�n�E��)�A�u�n�����Α����V�ۂɌ�(����)���v(�n���������V��)�Ƃ���B�w�����x(���o)�̈��ɍڂ���u�l�V���v�́A��n�͖��N�A������k����я㉺�ɓ����Ă���A�Ƃ�������Ȓn�����ł��邪�A�u��n�͏�Ɉړ����Ă���̂����A�l�Ԃ͊��m�ł��Ȃ�(�����u�n�P���s�~�A�l�s�m�v)�B����͂��傤�ǁA���������D�ɏ���Ă���l�ɂ́A�D�������Ă��邱�Ƃ��m�o�ł��Ȃ��悤�Ȃ��̂��v�Ƃ��킹�Đ����Ă���_�����ڂ����B���̖��@�����A�������������Ɠ��̒n�������ӂ܂��Ċ������r��ł���(�u�V�v)�B��q�̂Ƃ���A���m��Heliocentrism(���z���S���B���㒆����ł́u���S���v)�̖��Ƃ��āu�n�����v�͕s�K�ł���Ƃ���ӌ�������B�Ñ㒆���́u�n�����v�́AHeliocentrism�Ƃَ͈��̉F���ςł͂�����̂́A�u�n�E���v�u�n���������V�ہv�u�n�P���s�~�v�Ȃǖ��m�Ɂu�n���v������A�����ʂ�̒n�����ł������B |

|

|

�������C�X�������E�̒n����

�@ �E�}���E�n�C���[���̎���̃C�X�����̓V���w�҂́A���łɁu���z���S���v(�n����)��m���Ă������A������������邱�Ƃ̓C�X�������̐�����`����U�������댯���������̂Ŗق��Ă����A�Ɛ��������������B���̍����̈�́A�E�}���E�n�C���[���̎l�s��(���o�C���[�g)�̒��̎��̈��ł���B �@ ��邱�̐��ɂ���܂ǂ��� �@ �v���炭�@���͉��]�̔@���� �@ ���z�͓��ɂ��Đ��E�͒̍� �@ ���炻�̓��ɉe�G�̔@���E�������� �@ ���̑��A�R�y���j�N�X�̒n�������A���̓C�X�������E�̓V���w�ɂ��̌��^���������Ɛ�������w�����炠��B �@ ����A�A�u�[�E���C�n�[���E�A���E�r�[���[�j�[(973�N - 1048�N)�́A���̒����u�}�X�E�[�h��T�v�ɂĒn�������L�ڂ��Ă���B�܂��A(�n�������ǂ����͕s������)�A�b�o�[�X���̃}�A���[���̎���ɁA�A�����t���[���Y�~�[�����[�t���e�X��̖k�A�V���W���[��������p���~���t�߂Œn�������̂ł���Ƃ̑O��Ōo�ܓx�y�юq�ߐ��ʒ��̑��ʂ��s���Ă���(���̑��ʌ��ʂ��炷��ƁA�n���̎�����39000Km�A���a��10500Km�ƂȂ�)�B |

|

�@ �@���n�����Ɠ��{ �@ ����g�@�̎���ɃL���X�g���ȊO�̊���m���̗A�����������Ƃ��ɁA�ʎ��̖{�ؗlji���w�a���n���}���x�Ɓw�V�n�p�@�x�̒��œ��{�ōŏ��ɃR�y���j�N�X�̒n�������Љ���B�{�ؗlji�̒�q�̎u�}���Y���w��ېV���x�̒��ŃP�v���[�̖@����j���[�g���͊w���Љ���B��Ƃ̎i�n�]�����w�a���V���x�Œn�����Ȃǂ̐��m�V���w���Љ�A�w�a���V���}�x�Ƃ������}��������B��҂̖��c������1763�N�ɁA���E�ŏ��߂ăP�v���[�̑ȉ~�O���̒n������p���Ă̓��H�̓����̗\���������B���{�͐��m�V���w�Ɋ�Â�����@�ɉ����悤�ɍ���������ԏd�x��ɖ����A1797�N�Ɍ��⑾�z�̉^�s�ɑȉ~�O�����̗p����������������������B�a��i�C�炪�A���m�V���w�̐��ʂ�������āA�V�ۗ�����������A1844�N�Ɋ����������A��������ɑ��z����������܂Ŏg��ꂽ�B |

|

�@ �@���i�n�]����s�V���}�t�̐}������@ 18 ���I�A����͍������ɂ���Ȃ���A���{�ŗB��O���D�������J�`�s�s�ł������B�����ʂ��đ����̘a�����������{�ɂ����炳��A�����ɐ��m�̒n���w��V���w������ɓ`�������B�i�n�]���͓V��8 �N(1788)�̒��藷�s���_�@�ɘa���ʎ��{�ؗlji�ƒm�荇���A�n�������͂��߂Ƃ���n���V���̒m������������B�]�˂ɖ߂����]���́A���̌��A�̎��R�Ȋw�֘A�̓��ʼn��i�𐧍삵�A���̒��ōŏ��̏����ȓV���֘A��i������8 �N(1796)�́s�V���}�t(�_�ˎs��������)�ł���B����͒����̓`���I�ȓV���}�̏�ɁA���m�̐����G���d�˂ĕ`���Ă���A�����Ƃ��Ă͎a�V�ȕ\���ł������B�{���\�ł́A���̍�i�̐V���Ȑ}������𖾂炩�ɂ������B �@ ��s�����ɂ����č]���́s�V���}�t�̐}���́A�C�G�Y�X��w���ɂ�钆���ŐV�̓V�����w�V�o����x���̐}���ƁA���{�ɓ`�������a�����̐����}���������ꂽ���̂ł���Ƃ���Ă����B����ɁA���㖋�{�V�����a��t�C�̎����ɂ��V���ȓ��{�̐��������������A�����Ƃ��ẮA�����Ő�[�̒m�����l�ߍ��܂ꂽ��i�ł������ƌ�����B�]�����ʂ����a�����̓V���}�́A�s�u���E���E�}�t(��������������)�ɕ`���ꂽ���V���}���ʂ����t���f���b�N�E�f�E�E�B�b�g�́s�V���}�t(�l��)�����}�ƌ����Ă����B���������̍�i�͗������炩�ɂ���Ă��Ȃ��B �@ �����ŁA�]��������5 �N(1793)�Ɂs�n���S�}�t�𐧍삵���ہA�ނɏ����������n���ǂƂ̊W�ɒ��ڂ���B�n���ǂ͊���3 �N(1791)�����ɂ��A���{�����u���E�̓V�n���V��C��C����A�ꎞ�V�����ɋΖ������l���ł���B�n���ǂɂ��V�n���V��C�̋L�^���w�����ɓV�n�����C����L�x�̓��e����A�s�V���\��{�۔z����\���h�}���t(����7 �N)�����̕����Ƃ��āA���ݍ�������}���قɏ�������Ă��鎖�����������B����͉���12 �{�̐��������꒼����ɕ`���ꂽ��i�ł���A�]���́s�V���}�t�ɕ`���ꂽ12 �{����28 �h�Ƃ��d�ˍ��킹���}���l�����������Ă����B�܂�A�]�����l�ɉF���̊O�����猩�ĕ`�����m��12 �{���ɍ��킹�āA������28 �h�]��������i�������̂ł���B �@ �܂��A�n���ǂ̑��q�k�R���ނ́A���㏫�R�g�@�̎���ɓ`�������Ǝv����a�����s�t�B�b�Z�������u���E���E�}�t(��������������)�̖͎ʁs�a���l�������n���S�}�Ǝʁt(����4�`6 �N���A�V����w�t���V���}����)�𐧍삵�Ă���B�]���̐����}���́A�n���ǂ̂��̂����f�E�E�B�b�g�ɋ߂������l������ƁA�������u���E�̌n���ł���s�t�B�b�Z�������t��͎ʂ������ނ̉e���͂��傫�������̂ł͂Ȃ����ƍl������B�������A���m�̓V���}�Ƃ������́A�k�R�W�z�E�������q(�n���ǁE�n����)�ƍ]���ȍ~�ɂ����Đ����͌����Ȃ��B����͍]�ˌ�����疋���ɂ����āA�}���ɔ��W���闖�w�Ƌߑ�V���w�̓����ɂ��A�㐢�ɂ����Ă��̎�肪�Ȃ݂��邱�Ƃ�������������ł���ƌ����邾�낤�B |

|

�@ �@���]�ˎ���̉F���� �@ 1610�N�A�K�����I�E�K�����C(1564-1642)�͎���̖]������`���Ėؐ��̉q�������A���̑��������̒m�������ƂɁA�n�������������B�n�����͂��������j�R���E�X�E�R�y���j�N�X(1473-1543)���A�w�V�̂̉�]�ɂ��āx(1543)�Ƃ��������̒��Ř_�������̂��ŏ��ł��邪�A�����͂قƂ�ǎ����ꂸ�A�K�����I�̔����ƃ��n�l�X�E�P�v���[(1571-1630)�ɂ��f���̑ȉ~�^���̉𖾂ɂ���āA���̐������𖾂炩�ɂ����B�����������̋L�q�ɔ�����Ƃ������R�ŁA���[�}���c����1616�N�ɂ�����ւ����B �@ ����A���{�ł́A�]�����̓`���͌c���\���N(1613)�Ƒ����������A�����p���ēV�̂��ϑ����邱�Ƃ͍]�˒����ɂȂ�܂łȂ������B���m�V���w����������ȑO�̓��{�ł́A�����N���́u�W�V��(�����Ă�)�E�ӓV��(����Ă�)�v��A�����������u�{��E��(����݂�������)�v�Ȃǂ��F���ςƂ��Ēm���Ă����B �@ ���{�ɂ�����V���w�Ƃ͎�Ƃ��ė����邽�߂̂��̂ł���A��Z�V���w�ƌĂ�邱�Ƃ�����B��̌v�Z���s���ɂ������ẮA�O���̒��S�����z�ł��낤�ƒn���ł��낤�Ƃ�������Ⴂ�͂Ȃ��A���{�ɂ����Ēn�������傫�Ȗ��Ƃ���邱�Ƃ͂Ȃ������B �@ ���u�V���}���v���\���N(1688)�����@�����͒��@ �@ ���u�ِ���؉^�C��(�ׂȂ����)�v�@�c���O�N(1650)���@��쒉��(����̂��イ����)�ҏq�A���䌺��(�ނ������傤) �@ �\�Z���I�Ȃ��A���{�ŃC�G�Y�X��ɂ��z�����n�܂�ƁA����ɂƂ��Ȃ����m�V���w���`����ꂽ���A�����͐��m�ɂ����Ă����܂��v�g���}�C�I�X�̓V�������M�����Ă����B��쒉���͓��{�ɋA�������|���g�K���l�鋳�t�ł���B�{���������ꂽ�͍̂]�ˎ���ɂȂ��Ă��炾���A���̓��e�̓X�y�C���l�C�G�Y�X��m�y�g���E�S���X(1535-1600)���́w�V���_�x(1595)�����~���ɂ��Ă���Ƃ݂���B�����ŕ`����Ă���F���͒��S�ɒn�������݂��A���̎��ӂɌ��A�����A�����A���z�A�ΐ��A�ؐ��A�y�������A����ɊO���ɐ��X���ڂ�����h�V�A�����s�����V�A�����^�����s���@���V�����݂���Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B �@ ���u�V�o����(�Ă��킭����)�v�@���ۏ\�ܔN(1730)�@���q�Z(�䂤���낭)���@���쐳�x(�ɂ����킹�����イ)�P�_�@ �@ �{���������Ŋ��s���ꂽ1675�N�́A���m�ł͂��łɒn�������嗬�ƂȂ�����������ł��邪�A���q�Z�̓C�G�Y�X��m�̉e�������w���ɂ���A���c�����ւ��Ă���W�ŁA�n������F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ƍl������B���̌��ʂƂ��Ė{���ł́A�������̓V�����̐}�ɂ��킹�āA�V�����ƒn������ܒ������悤�ȃe�B�R�E�u���[�G(1546-1601)�̉F���ς��Љ��Ă���B���{�ł�1630�N���荽�����n�܂�A�L���X�g���Ɋւ��鏑���̗A������������Ă������A���یܔN(1720)�ɔ��㏫�R����g�@�ɂ���ċ֏��߂����߂���ƁA���쐳�x(1693-1756)�ɂ��P�_�̂���ꂽ���̂����s����A���x�X�g�Z���[�ƂȂ����B �@ ���u��ۍl��(�ꂫ���傤��������)�@��ҁv�@�������N(1742)�Ē� �@ �����ł͓��{�ƈقȂ�A�L���X�g���鋳�t�̓`���鐼�m�V���w�������Ɍ��I�Ɏ�����āA���m���̌v�Z�@��p��������ꂽ�B�������A���̂��߂������Ēn�����̓����͒x�ꂽ�B�{���ɐ旧�w��ۍl���@�㉺�ҁx(贐����N�A1723)�ł͓V�̂̉^�����~�^���̑g�ݍ��킹�Ő�������e�B�R�̑̌n���̗p����Ă������A��҂ɂȂ�Ƃ����ɁA���z�E���̉^���ɂ��Ă̂݁A�P�v���[�̑ȉ~�O�������̂���ꂽ�B���{�ł͊����̉���(������N�A1797)�̍ۂɌ�������A������ɂ͑��z�E���̑ȉ~�O�����������ꂽ�B�������Ȃ���f���ɂ��Ă͏㉺�҂̂܂܂̉~�^���Ƃ����B �@ ���u���z���������(�����悤���イ���傤��������)�v�@�����l�N(1792)�@�{�ؗlji(���Ƃ���傤����)��@ �@ ���u��ېV���v�����\�N(1798)�����@�u�}���Y(���Â�������) �@ �{�ؗlji(1735-1794)�͒���̒ʎ��̐E�ɂ���A����ɒʂ��Ă����B����������A���ڗ�������m�����闧��ɂ��������߁A���{�ɏ��߂ăR�y���j�N�X�̒n�������Љ�邱�ƂɂȂ����B�u���z����������v�͉p�W���[�W�E�A�_���X�̓V����(���e�����1766�A�����1770)��a�����̂ŁA�����ł͒n�����͂��łɎ����̂��̂Ƃ��č̂������Ă���B�܂��f���̉^���ɂ��Ă��P�v���[�̑ȉ~�O���_�Ɋ�Â��Ă���B����������ʎ��o�g�ŁA�{�ؗlji�̒�q�ł��������u�}���Y(1760-1806)�́A�p�W�����E�P�C��(1671-1721)�̒���(���e�����1700�A����� "Inleidinge tot de waare Natuur-en Sterrekunde" 1741)��|�A�w��ېV���x(�����\�N�|���a��N�A1798-1802)���������B�����܂ŊϔO�I�ȗ����ɂƂǂ܂����{�ɑ��āA�u�}�̓j���[�g���͊w�������������Œn������_���Ă���B���Ȃ݂ɒn�����Ƃ������t�����͎̂u�}���Y�ł���B �@ ���u�V�I�(�����ꂫ����)�v�@�V�ێ��N(1836)�@�a��i�C(���Ԃ��킩������)�A�����M��(����������Ƃ�) �@ ���a�O�N(1803)�A��������(�����͂��悵�Ƃ�)�͖��{���畧�̓V���w�҃������f(1732-1807)�̒���̗���ŁwAstronomia of Sterrekunde�x(1773-1780)�̒����𖽂���ꂽ�B�����͖{���ɖ������M�S�ɖ|�����A�����̑O�ɖS���Ȃ�A�Ȍ���ԏd�x(�͂��܂����Ƃ�)�A�����i��(�����͂������₷)�A�a��i�C�炪�����p�����B�������Ăł����������̂��w�V�I��x�ł��邪�A�������f�̓V�����������ɖ|���̂ł͂Ȃ��A���{�̓`���I�ȗ�̃X�^�C���ɕҎ[���Ȃ������̍قƂȂ��Ă���B�����֎����Ă��ɘf���^���̌v�Z�ɂ͑ȉ~�O�����̂�����ꂽ�B�{���͌�ɓV�ۂ̉���(�V�ۏ\�O�N�A1842)�̑b�ƂȂ������A����͒����̗�ɕ키�̂ł͂Ȃ��A��������ɂ������߂Ẳ���ł���A�܂��]�ˎ���Ō�̉���ƂȂ����B �@ |

|

|

���n�����̂����炵������

�@ �n�����͒P�Ȃ�f���̋O���v�Z��̖��݂̂Ȃ炸�A���̓N�w�ҁA�Ȋw�҂�ɑ傫�ȉe����^�����B�n�����̐��܂ꂽ������Ȋw�v���̎���Ƃ������̂́A����قǂ܂łɉȊw�S�̂ɗ^�����A�����āA�Ȋw���l�Ԃ̐����ɉe����^���n�߂�����ł��邱�Ƃ������f���Ă���B �@ �g�펯���Ђ�����Ԃ�(�ؖ�����Ă���)�V���h���u�R�y���j�N�X�I�]��v�ȂǂƌĂԂ̂́A���̖��c�ł���B |

|

|

���K�����I�ٔ�

�@ �K�����I�E�K�����C�́A�n�����ɗL���ȏ؋��𑽂��������B��\�I�Ȃ��͖̂ؐ��̉q���ŁA���̔����͂����n���������Ȃ�A���͎��c����Ă��܂����낤�Ƃ����n�����ւ̔��_���ɂ�����̂������B�܂��A�K�����I�͋����̖����������ϑ��B����́A�n���Ƌ����̋������ω����Ă��邱�Ƃ��������̂������B�܂��K�����I�͑��z���_���ϑ��B���z���܂����]���Ă��邱�Ƃ��������B�K�����I�͂�����_���Ŕ��\�����B�����͂��ׂāA�n�����ɗL���ȏ؋��ƂȂ����B�K�����I�͒��̊������n�����̏؋��Ǝv���Ă������A��ɒ��̊����͌��̈��͂ɂ����̂��Ƃ��āA�ے肳�ꂽ�B �@ ���[�}���c����1616�N�ɁA�R�y���j�N�X�����ւ���z�����o�����B�n�������������K�����C�́A1616�N��1633�N��2�x�A���[�}�ْ̈[�R�⏊�ɌĂяo����A�n�����������Ȃ����Ƃ�鐾������ꂽ�B���̎��́u����ł��n���͉���Ă���v�̙ꂫ�́A���ۂɂ����ꂢ���Ƃ����m�ł���؋��͑��݂��Ȃ����A�`���Ƃ��Č��݂Ɏ���܂Ō��p����Ă���B �@ ���K�����I�ٔ��ȍ~ �@ ���Ƃ��K�����I���ْ[�̔��������Ƃ��Ă��A�����̃��[�}���c�ɂ̓C�^���A���O�ł̌��͎͂�����Ȃ������B���n�l�X�E�P�v���[�́A�_�����[�}�鍑�c���t���w��(�{��t�萯�p�t)�ł���Ȃ���A���R�ƒn���������������A���������[�}���c������֏��Ɏw�肳��Ă��A����𗝗R�ɔ��Q���邱�Ƃ͂Ȃ������B�R�y���j�N�X�̐��͂��̎咣�ɔ����Ď��]�~���܂ޕs���S�Ȃ��̂ł������̂ŁA�P�v���[�͊ϑ��L�^�Ȃǂ��炱���ȉ~�O���ɏC�������B����Ɂw���h���t�\�x(���h���t���\)�����A1627�N�A���������B����ȑO�̐��\��30�{�̐��x�������h���t���\�͋}���ɕ��y���A���c�������ƌ������ƁA�f���̈ʒu�͒n��������ɂ��Ȃ���Όv�Z�ł��Ȃ����オ�n�܂�������B �@ �������A�P�v���[���K�����I���A�܂��A�������̎��c����Ȃ��̂��A�n�������̎~�܂�Ȃ��œ��������Ă���̂��A�Ƃ����^��ɂ͐��m�ȓ������o���Ȃ��܂܂ł����B���������������̂́A�A�C�U�b�N�E�j���[�g���̓o���҂K�v���������B�j���[�g����������莮�����邱�Ƃɂ��A�n�����͂��ׂĂ̋^��ɓ����A���A�f���̈ʒu�̌v�Z�ɂ���Ă����̐��������ؖ��ł���w���ƂȂ����̂ł���B �@ �����A���̏ؖ����m�łƂ���ɂ́A�W�F�[���Y�E�u���b�h���[�̌��s���̔������K�v�ƂȂ�B �@ �֑��ł͂��邪�A���[�}���c���Ȃ�тɃJ�g���b�N�������ɓV������������A�n���������F�����̂́A1992�N�̎��ł���B�������A����̓K�����I�ٔ������ł��������Ƃ�F�߁A�K�����I�ْ̈[���c�������ۂ̕⑥�A�Ƃ����`�ł̕\���ł������B�K�����I�̎�����359�N���o�߂��Ă����B |

|

|

���n�����Ə@��

�@ �n�����̉���̍ہA�K���Ƃ����Ă����قǁA�n�������L���X�g���̏@���Ƃɂ���Ĕ��Q���ꂽ�A�Ƃ����咣������邪�A����ɂً͈c���ƂȂ���ӌ�������B���̂��߁A���_�L����B �@ �����Q���ꂽ�Ƃ���闝�R �@ �j�R���E�X�E�R�y���j�N�X�́A���Q������A���̊������30�N�ɓn���Ĕ��\�����߂�����B���\�����̒��O�ł������B �@ �w�V�̂̉�]�ɂ��āx�́A���Q����������Ǝ҂ɂ���āA�u�����ɐ��w�I�ȉ���ł���v�Ƃ����A�����������҂ɖ��f�ł����Ċ��s���ꂽ�B �@ ���\����A�n�����Ɏ^������V���w�҂͏o�Ȃ������B���炩�ɐ������͂��̒n�����ɑ��ēV���w�҂��������̂悤�ȍs�����Ƃ����̂́A���Q�����ꂽ���߂ł���B �@ �}���e�B���E���^�[�́A�R�y���j�N�X���ɂ��āA�u���̔n���҂͓V�n���Ђ�����Ԃ����Ƃ��Ă���v�Əq�ׁA�n������ے肵���B���ʁA�v���e�X�^���g�ł��A�n�����̓A�C�U�b�N�E�j���[�g���̓o��܂Ŕ��Q�̑ΏۂƂȂ�B �@ �n�������������W�����_�[�m�E�u���[�m�́A1600�N�ɉΌY�ɏ����ꂽ�B �@ �K�����I�E�K�����C�͒n���������������߂ɔ��Q���ꂽ�B �@ 1616�N�Ƀ��[�}���c���͒n�������ւ����B �@ 1633�N�Ɏ��̃��[�}���c�E���o�k�X8���́A����K�����I�E�K�����C�ɑ����2��@���ٔ��ňْ[�̔������������B���̔w�i�ɂ͎O�\�N�푈�ɂ��J�g���b�N���͂̉v������Ă���������������B �@ �w�V�̂̉�]�ɂ��āx�́A1616�N��1835�N�܂Ń��[�}���c������֏��ɂ��ꂽ�B �@ �ȏ�̏��_�ł́A��̘_�|������������Ă���B�u�n�����������֎~���ꂽ�v�Ƃ������ƂƁA�u������ۂɒn������M����҂𔗊Q�����v�Ƃ������Ƃ��B�O�҂͐��������A��҂͕K�������������Ȃ��B����͒n�������R���Ƃ����Ƃ������A���ۂɏR���Ƃ����߂ɂ͏R���Ƃ����߂̌��͂�v����B�ȏ�̏��_�ł́A���̓�̂��Ƃ���������Ă���B���̂����ŁA�_�|�Ƃ��ẮA�K���������������̂ł͂Ȃ��B �@ �����_ �@ ����ɑ��A�n�����ւ̔��Q�Ǝv������̂́A�P�ɃK�����I���C�^���A���ł̌��͓����Ɋ������܂ꂽ���߂ŁA�K�����I�𔗊Q���邽�߂ɒn���������R�Ɏg��ꂽ�������Ƃ����咣�������B���̗��_�̍����͎��̂Ƃ���B �@ �R�y���j�N�X�������̔��\�����߂�����̂́A����A���ł������ꍇ�A������J�g���b�N����̖��_�⌠�Ђ����Ă���̂����ꂽ���߂ł���B �@ �R�y���j�N�X�̒n�����́A�ʖ{�̌`��1514�N���납�痬�z���Ă���A��������𔗊Q�E�֎~����̂Ȃ�A���s�ȑO�ɔ��ցE�����ɂȂ�͂��ł���B �@ �R�y���j�N�X�́A�������߂Â��O�ɁA�����̉���{���v���e�X�^���g�ł�������q�̃��e�B�N�X�̖��Ŋ��s���Ă��邪�A���҂Ƃ��ɔ��Q���Ă��Ȃ��B �@ �w�V�̂̉�]�ɂ��āx�ɂ́A���[�}���c�ւ̌���������B�����A�����������ɂ͑���̋����K�v�������͂��ł���A���̂��Ƃ���������J�g���b�N����n�����𔗊Q���Ȃ������͖̂��炩�ł���B �@ �O���S���I��ւ̉���ɍۂ��āA���[�}���c�O���S���I13�������X�ɐݒu��������ψ���́A����ɕK�v��1�N�̒����̎Z�o�ɁA�R�y���j�N�X�́w�V�̂̉�]�ɂ��āx�̐��l���g�p����(�������A���̊w�҂̐��l���g�p����)�B �@ �v���e�X�^���g�ł������}���e�B���E���^�[���ᔻ�����̂́A�J�g���b�N����̂��̂ł���B���^�[���n������ᔻ�������R�́A����ɒn�������������R�y���j�N�X���J�g���b�N����̎i�Ղ���������ł���B�܂����^�[�͑����Đl����`�Ȃǂ̌ÓT�⎩�R�w�̌����ɂ͔ᔻ�I�ł������B �@ �w�V�̂̉�]�ɂ��āx(1543�N����)�̈���S���҂̓v���e�X�^���g�ł���B�v���e�X�^���g�͑O�q�̃��^�[�̗�ŕ�����Ƃ���A�n�����ɂ͓�������ᔻ�I�ł������B���ꂪ�e�����Ė��f�őO�������������ꂽ�ƍl������B �@ �n�����ɂ����Ɏ^������V���w�҂����܂�o�Ȃ������̂́A�R�y���j�N�X�̒l�̐��x�������A�V�����Ōv�Z�����Ƃ��Ɣ�ׁA�f���̈ʒu�����܂萳�m�ɎZ�o�ł��Ȃ��������߂ł���B���̏؋��ɁA���n�l�X�E�P�v���[�������Ɛ��x�̂悢�w���h���t���\�x���o���ƁA�u���ԂɑS���[���b�p�̓V���w�҂�������g���͂��߂��B �@ �W�����_�[�m�E�u���[�m�����t��ɂȂ����̂́A���z�����S���ƌ���������ł͂Ȃ��A�����ɃJ�g���b�N������������ᔻ�������߂ł���B�܂��A�u���[�m�͓V���w���������`�Ղ͂��邪�A�V���w�҂ł͂Ȃ�(�V�̌v�Z�Ȃǂ��s���Ă��Ȃ�)�B�u���[�m�̐��̒��̓V���w�Ɋւ��镔���ŁA������ł��{�点�������́A���z�͂��̑��̍P���Ɠ�����ނ̐��ŁA���ʂȐ��ł͂Ȃ��A�܂��F���ɂ͓���̒��S�͂Ȃ��A���̈Ӗ��Œn�������ʂȐ��łȂ��Əq�ׂ������ł���B�������u���[�m�̂��̐��͐��������A���������悤�ɍl���Ă����V���w�҂������ƍl�����Ă��邪�A�����咣����҂͓����͂܂����Ȃ������B �@ �K�����I�ٔ��́A�n�������ق������̂ł͂Ȃ��A�����A�o�����͂��߂Ă����K�����I�̏o���̓���������߂ɁA���G��������㩂ł���A�n�����͂��̂��߂̗��R�Ɏg��ꂽ�����ł���B���̏؋��ɁA�n�����������Ĉْ[�Ƃ��ꂽ�l���́A�K�����I�Ȍ�A�N�����Ȃ��B�܂��K�����I�ȑO�ɂ����Ȃ��B(�u���[�m�̗L�ߗe�^�ɂ͂͂�����n�����Ƃ͏����ĂȂ�)���̎���A���[�}���c�����n�������ւ����͎̂����ł��邪�A����̓K�����I��L�߂ɂ��邽�߂ɁA��ɗ��R������K�v�����������߂ł���B �@ �K�����I�͌h�i�ȃJ�g���b�N���k�ł������ɂ�������炸�A�Ȋw�̖��ɂ��Ă͋���̌��Ђ�A���X�g�e���X�N�w�ɖӖړI�ɏ]���������₵�A�N�w��@������Ȋw�����鎖������B���̎����K�����I�ٔ��ɉ����āA�K�����I���ْ[�̓k�Ƃ��čق����錋�ʂɂȂ������ƌ�����B���ہA���̋��c�E���o�k�X8���͓����̓K�����I���x�����Ă������A���̌�͏���Ԃ����悤�ɃK�����I����鐺�������x���������B �@ �w�V�̂̉�]�ɂ��āx�́A1616�N�A�K�����I�ٔ��̎n�܂钼�O�ɁA�֏����X�g�ɋ�����ꂽ���A�\�����̏C�����s���܂łƂ��������t���ł���B1620�N�ɂ͍폜���ׂ��Ƃ��ꂽ�ӏ����݂���ꂽ�B �@ ���n�������ᔻ���ꂽ���R�ƍl�����Ă������ �@ �����ɂ́A�_�̂������ő�n�������Ȃ��Ȃ����ƋL�q����Ă���A�L���X�g���̐��E�҂́A��n���������Ƃ��\���Ǝ咣����̂͐_�̈̑傳���ؖ��ł���̂ŁA��肪�Ȃ����A��n�������Ă���Ǝ咣����̂́A�_�̈̑傳��ے肷�邱�ƂɂȂ�ƍl�����Ƃ����B �@ 1539�N�Ƀ}���e�B���E���^�[���A�ŏ��ɏ@���I�Ȗ��Ƃ��Ēn������ᔻ�����B���^�[�͋����̃��V���A�L�ł̃C�X���G���l�ƃA�����l��������Ƃ��ɐ_�����z�̓������~�߂��Ƃ�����Ղ̋L�q�Ɩ�������Ǝw�E�����B �@ �K�����I�ٔ��̍ō��ӔC�҂��������x���g�E�x�����~�[�m���@���́A��n�̉����𗧏ł���ƐM���邪�A��n�̉^�����ؖ��ł��邩�͋^��Ɏv���Əq�ׂ��B �@ �A���X�g�e���X�̗�������ރX�R���w�̊w�҂́A�V�������������A���X�g�e���X�̗��_���ے肳���̂��莋�����Ƃ����B �@ �J�g���b�N����A�K�����I�́w�V�̑Θb�x�̒��ŁA�n������������M���Ɍ����������A���X�g�e���X�h�̊w�҂̓��[�}���c�E�E���o�k�X8�������Ă����������̂��ƍl�����Ƃ����B �@ �J�g���b�N����͑��z�����c�̏ے����ƍl���Ă����̂ŁA���z�����S�ɂ���Ƃ����l���ɂ��Ă͖�莋���Ȃ������Ƃ����B���c����1620�N�ɃR�y���j�N�X�́w�V�̂̉�]�ɂ��āx�ɑ��Ē��������߂��Ƃ��ɂ́A�F���̒��S�Ɋւ���L�q���n���̉^���Ɋւ���L�q����莋���ꂽ�ƌ����Ă���B �@�@ �@ |

|

| ���V�����ƒn���� 2 | |

|

��1�D�n�����Ə@���ٔ�

�@ �݂Ȃ���́A�u�n�������z�̉�������Ă���B�v�Ƃ����b�������Ƃ�����܂����B���ꂪ�A16���I�ɃR�y���j�N�X���������n�����ł��B �@ �����́u�n���̉��z��킭���₻�̂ق��̐��X������Ă���B�v�Ƃ����V�������M�����Ă��܂����B�������Α��z��͓�����o�Đ��ɂ����݂܂��B�n�ʂ������Ă��邱�ƂȂǂ܂����������܂���B�n�����~�܂��Ă��ēV�������Ă���ƍl����͓̂��R�ł��B �@ ���̂���̐l�́u�n�����v��������l�������A�u�l�X���܂ǂ킷�킷�傤�����v���Ǝv���܂����B���ہA�@�����v�ŗL���ȃ��^�[�Ȃǂ� �@ �u�n���������āA���z�������Ȃ��Ȃǂƃf�^�����Ȃ��Ƃ������Đ��̒��̐l���܂ǂ킷�̂́A�܂��������������B�v �@ �Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B �@ �����ŁA�n����������ɔ��W�����āA �@ �u���������Z�ނ悤�Ȑ��E(���z�n)�́A���̉F���̒��ɖ����ɂ���B�v �@ �Ə������u���[�m�Ƃ����l�́A�u�����璍�ӂ����Ă��l���܂ǂ킷�f�^�����������������B�v�Ƃ��āA���Ԃ�̂����ɏ������܂����B �@ �܂��A�����ō�����]�����œV�̊ϑ������āu�n�����v�𐳂����Ɗm�M���čL�߂��K�����I���u�@���ٔ��v�ɂ������u�n�����͊Ԃ��������ł����B�v�ƌ��킳��܂����B���̂Ƃ��u����ł��n���͓����Ă���B�v�ƂԂ₢���Ƃ����b�͂��܂�ɗL���ł��B |

|

|

��2�D�A���X�^���R�X�ƒn����(1)

�@ �n�����Ƃ����ƍŏ��ɏ������̂̓R�y���j�N�X�ł���Ǝv���Ă��܂��B�������A���͍�����2300�N���O(�I���O301�N����)�ɒn�������������l�����܂����B�Ñ�M���V�A�̃A���X�^���R�X�Ƃ����l�ł��B �@ ����Ȃ��Ƃ������ƁA �@ �u�m���ɂ�����������Ȃ����A����Ȑ̂ɂ͂��킵���ϑ��Ȃǂł��Ȃ��������낤����A���̐��͓��őz�����������ŁA�Ȋw�I�Ƃ͂����Ȃ��̂���Ȃ��̂��ȁB�Ȋw�I�Ȃ��傤�������Ƃɂ��Ēn�������������̂͂�͂�R�y���j�N�X���ŏ�����Ȃ��̂��ȁB�v �@ ����Ȃӂ��Ɏv���l�����邩������܂���B�{���͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�B�A���X�^���R�X�̍l�����ߒ�����������ɂӂ�Ԃ��Ă݂܂��傤�B |

|

|

���A���X�^���R�X�̒n���� / ���炵���w�̉��p

�@ �A���X�g�e���X�������A�n���𒆐S�ɂ��̂܂��z������Ă���(�V����)�ƍl���Ă������A�Ñ�M���V���̃A���X�^���R�X�͋�ɕ����Ԕ��������Ď��̂悤�ɍl�����B�u���͋��`������A���̂��傤�ǔ������Ƃ炳��Ă���̂͑��z�����^�����炠�����Ă��邩��ɂ������Ȃ��B���z�r�A�����l�A�n��E�Ƃ���A�O�p�`SME�́A�p�r�l�d�p�Ƃ��钼�p�O�p�`�ƂȂ�B�����ŊpSEM�𑪂�A�pMSE�����߂��Ē��p�O�p�`SME�̑����`��������B��������A���z�́A���̉��{�̋����ɂ��邩���킩��B���Ƒ��z�͓���ł͂قƂ�Ǔ����傫���Ɍ����邩�瑾�z�����̉��{�̑傫������ׂ���B����ɒn���͌��̖�3�{�Ȃ̂ő��z���n���̉��{�����������B�v�ƁE�E�E�����ŃA���X�^���R�X�́A���ۂɑ��z�Ɣ����̊p�x�𑪒肵��87�x���B�pE�r�l�@90-87��3�x�ƂȂ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Œ��p�O�p�`SME��`���AME����ɂ���SE�𑪂��19�{���B�u���z�́A����19�{�傫���B�n���̒��a�́A���̖�3�{�Ȃ̂ő��z�́A�n���̖�6�{�̑傫�����B���̏d���́A�n���̖�200�{�ȏ�ƂȂ邾�낤�B�v�����܂Œ��ׂăA���X�^���R�X�́A���̂悤�Ɍ��_�Â����B �@ �u����ő��z�́A�n����肸�[�Ƒ傫�����Ƃ��킩�����B�n�����͂邩 �ɑ傫�Ȃ��̂��n���̂܂���1��1��܂���Ă���ƍl����͕̂s���R���B������V�����́A�܂������Ă���B�����Ə������n�����傫�����z�̂܂����܂���Ă���ɂ������Ȃ��B�v �@ �����̑��萸�x�͍����Ȃ������̂ŁA���Ȃ萔���Ɍ덷������܂��B���ۂ̑��z�́A���������܂ł̖�390�{�A�d���͒n���̖�33���{�ł��B�������A����ł����z�ƒn�����ׂ��ł́A�܂�����Ȃ����z�̋��傳�𐄒�ł�����̂ł��B2000�N�ȏ�O�Ɏ萻�̊ϑ����Ə����I�Ȋw��p���Ă��ꂾ���̌��_�����Ƃ́A���炵�����Ƃł��B����͋q�ϓI�����̏�ɗ��������w�I�ȋA���ł���A�Ñ�l�ł���Ȃ���A���X�^���R�X�̍����I�Ȏv�l�W�J�ɂ͋�����������ł��B �@ |

|

|

��3�D���̖�������

�@ ���̌`�����Ă���ƃC�̂悤�ɕς��܂��B�ǂ����Ăł��傤���B �@ ���߂�ƁA���͓V�ɒ���t�������~�̂悤�ɂ������܂��B�������{���͊ۂ����̂悤�Ȍ`�����Ă��܂��B���͉����ė��̓I�ɂ͌����Ȃ��̂ŁA���~�̂悤�Ɍ�����̂ł��B�����Č��͒n���̂܂����1�����ʼn���Ă��܂��B �@ �ł͂��̌���n�����猩����ǂ̂悤�Ɍ�����̂ł��傤���B �@ �܂����͌����o���Ă��Ȃ��̂ŁA���z�̌���������Ȃ��ƒn�����猩�邱�Ƃ��ł��܂���B�ł����猎�̑��z�ɖʂ��Ă��锼�������������邱�ƂɂȂ�܂��B���͊ۂ����̂Ȃ̂ɁA���낢��Ȍ`�ɕς���Č�����̂́A���z�ɏƂ炳��Ă��錎�̕��������������邩��ł��B |

|

|

��4�D���H�̘b

�@ �n�����猩��ƌ��Ƒ��z�͂قƂ�Ǔ������炢�̑傫���Ɍ����܂��B �@ �����ŁA�������傤�Ǒ��z�̊Ԃɂ͂���ƁA���z�����̌��ɂ�������Ă��܂����Ƃ�����܂��B���ꂪ���H�ł��B �@ ���z�ƒn���̋����͋G�߂ɂ���ď����ς��̂ŁA�n�����猩�����z�̑傫���͂ق�̏�������Č����܂��B �@ �܂��A���ƒn���̋��������ɂ���ĕς��̂ŁA�n�����猩�����̑傫�����ς��܂��B �@ �����Œn�����猩��ƁA���ɂ���Č��̕������z���傫����������A�������������肵�܂��B�����傫��������Ƃ����H�ɂȂ�ƁA���z�͌��Ɋ��S�ɂ�������܂��B�����Ȃ����Ƃ��F�����H�Ƃ����܂��B �@ �t�Ɍ��̕������z�ɔ�ׂď�����������Ƃ����H�ɂȂ�ƁA���͑��z��S�����������Ƃ��ł����A���z�̎��肪������͂ݏo���ėւ̂悤�ɂȂ�܂��B��������H�Ƃ����܂��B �@ ���ɂ���ĊF�����H�ɂȂ�������H�ɂȂ����肷�邭�炢�ł�����A�n�����猩�����z�̑傫���ƌ��̑傫���͂قƂ�Ǔ����Ƃ������Ƃ��ł��܂��B |

|

|

��5�D�A���X�^���R�X�ƒn����(2)

�@ �n������݂����z�ƌ��̑傫���͂قƂ�Ǔ����ł��B�A���X�^���R�X�́A�u���z�ƌ��̖{���̑傫���͂ǂ��Ȃ̂��낤�B���Ƃ��m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤���B�v�ƍl���܂����B�����āA���̂悤�ȕ��@���l���܂����B �@ �u���������̎��A���z�͌���^������Ƃ炵�Ă���B���̂Ƃ����z�ƌ�������p�x�𑪂�A�O�p���ʂ̕��@�Œn�����猎�E���z�܂ł̋����̔䂪�킩��͂����B�v �@ �A���X�^���R�X�͂����������������ɂȂ鎞��҂��đ��肵�A87�x�Ƃ������ʂ܂����B(�������l��89�x50 ���ł��B) �@ �����đ��z�͌����19�{�������Ƃ���ɂ��邱�Ƃ�m��܂����B���Ƒ��z�̌������̑傫�����������Ƃ��l����Ƒ��z�͌���蒼�a��19�{���傫�����ƂɂȂ�܂��B |

|

|

��6�D���H�̘b

�@ ���ɃA���X�^���R�X�͌��⑾�z���n���̉��{�傫�����m����@�͂Ȃ����ƍl���܂����B�����āA���H���ϑ�����Ό��ƒn���̑傫��������ׂ邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��v�����܂����B �@ ���������̐}�̂悤�ɂ����Ă������Ƃ����܂ɋN����܂��B���ꂪ���H�ł��B �@ ����͌����n���̂����ɓ��邽�߂ł��B�ł����猎�ɂ���n���̂����̌`����n���̑傫�����킩��܂��B �@ �������ċ��߂�ƒn���̂����̒��a�͌��̖�3�{�ł��B�����������͒n�����͂Ȃ��ɂ�ď������Ȃ�̂Œn���̒��a������3�{�Ƃ����킯�ł͂���܂���B���ۂ̒n���̒��a�͌��̖�4�{�ł��B �@ �������A�A���X�^���R�X�͒n���̒��a�͌��̖�3�{�ƍl�����悤�ł��B |

|

|

��7�D�A���X�^���R�X�ƒn����(3)

�@ �A���X�^���R�X�͑̐ςɂ��āA���͒n����1/25�A���z�͒n����300�{�̑傫���Ɛ������܂����B��������͌��Ɠ����悤�ɑ��z���n���̉�������Ă���ƍl�����Ă��܂����B�������A�A���X�^���R�X�͂��̐��ɋ^��������܂����B �@ �u�n����300���̑傫���������z���A�����ۂ��Ȓn���̂܂������Ȃ�Ă��Ƃ�����̂��낤���B�ނ��낻�̋t���ƍl����������R����Ȃ��̂��ȁB�v �@ �A���X�^���R�X�͂����l���āA�u�n�����v�\�����̂ł��B�����������̂��炢�w�҂���(�X�g�A�w�h)����́A�u�n���������Ă��邾�Ȃ�āA����ȃo�J�������͐M�����Ȃ��B����ȍl���͐_�ւ̖`�����B�v�ƌ���������܂����B �@ �A���X�^���R�X�̐����͌��݂킩���Ă��鐳�����l�ɔ�ׂ�Ɣ��ɂЂ����߂Ȃ��̂ł����B���z�͌����400�{�������ɂ���܂��̂ŁA���z�͒n���̉���130�����̑傫���������̂ł�(�d���ł����ƒn����33����)�B �@ �������l�͂Ƃ������A�A���X�^���R�X�́u���̂悤�ɑ傫�ȑ��z���A����ׂ��̂ɂȂ�Ȃ����炢�����Ȓn���̂܂������Ƃ������Ƃ����M�����Ȃ��B�v�ƍl�����̂ł��B |

|

|

��8�D�V���� / �v�g���}�C�I�X�@ �Ñ�M���V�A�l�́A�ꕔ�̊w�҂��̂����ƁA���ׂĂ̐��͒n���𒆐S�ɂ��ĉ~�^�������Ă���ƍl���Ă��܂����B �@ ����������ł́A�킭���̕��G�ȓ����͐����ł��܂���B�����Ńv�g���}�C�I�X�Ƃ����l�́A����܂ł̊w�҂̍l�����W�听���āA�킭���̓���������߂Đ��m�ɐ����ł���V�����������܂����B�킭���͒P�Ɍ��܂����O��������̂ł͂Ȃ��A�O����ɒ��S�����鏬���ȉ~�O��(���]�~)�̏���A1�N�̎����ʼn��ƍl�����̂ł��B�����āA����ł����܂��ϑ��ɍ���Ȃ��Ƃ��ɂ͂���Ɏ��]�~���d�˂���A���S�����炷�Ȃǂ̏C�����قǂ����܂����B�������đ�ϗǂ����x�ł킭���̓�����������邱�Ƃɐ������܂����B |

|

|

��9�D�n�����ӂ����� / �R�y���j�N�X�@ �������ď\���Ȑ��x�ł킭���̓���������ł��邱�ƂɂȂ�ƁA�V�����ɋ^������l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ�܂����B �@ �������A��肪�������ꂽ��ł͂���܂���B���Ƃ��ΐ����Ƌ����͑��z���炠�錈�܂����p�x�ȏ�͂Ȃ�邱�Ƃ͂���܂��A���̗��R�͐����ł��܂���B�܂��A�킭�������z�̂܂����������͂܂��܂��ł����A���]�~�̏���������͂Ȃ����ǂ̂킭����1�N�ł��B���̗��R�������ł��܂���B �@ �u�킭���̓��������m�ɗ\���ł���̂�����A����ȍׂ��Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł������ł͂Ȃ����B�v �@ �����̊w�҂͂����l���Ă��܂����B�������A���������V�����ɋ^��������A�����ł��Ȃ��l�����܂����B�|�[�����h�l�̃R�y���j�N�X�ł��B �@ �u�m���ɂ킭���̈ʒu�𐳊m�ɒm�邱�Ƃ͂ł���B�������A���_�I�ɂ͖������炯���B�������킭�������ۂǂ��ɂ����Ăǂ̂悤�ɉ^�����Ă���̂��A�S�������Ă���Ȃ��B�F���̖{���̎p���m�肽���B�v �@ �R�y���j�N�X�͓����N�������Ñ�̊w������������̒��̗���(���l�b�T���X)�̒��ŁA�Ñ�̊w�҂̖{��ǂ݂܂����B�����̋^�����������q���g�������Ȃ����ƍl��������ł��B�����āA�Ñ�ɂ��n�����������Ă����l�̂��邱�Ƃ�m��܂����B �@ �u���ꂾ�I���ꂪ�{���̉F���̎p���I�I�v �@ �R�y���j�N�X�͂���܂ŋ^��Ɏv���Ă������Ƃ��ׂĂ��u�n�����v�Ȃ�Ή������邱�Ƃ��킩��A�����ւ��т܂����B �@ �킭���̕��G�ȓ����́A�����n���̏ォ�猩�Ă������߂������̂ł��B���]�~��������1�N�Ȃ̂͒n�������z�̂܂�����������1�N����������ł��B�����Ƌ��������z���炠��p�x�ȏ�͂Ȃ�Ȃ����R���킩��܂��B���̓�̂킭���͒n���̓���������Ă����̂ł��B�f���̔z�u(����)��m�邱�Ƃ��ł��܂��B �@ �R�y���j�N�X�́u�V���̉�]�ɂ��āv�Ƃ����{�ŁA�����Y�ꋎ���Ă����n�����\���܂����B�������A�n�����͂Ȃ��Ȃ�������܂���ł����B |

|

|

��10�D�n�����̏؋�

�@ �u�v�g���}�C�I�X�̓V�����v�Ɓu�R�y���j�N�X�̒n�����v�̐}������ׂȂ���A�z��Y�N�ƉԎq���b�������Ă��܂��B �@ �z��Y�u�����������]�����Ō���A�V���������������n���������������A�킩��̂ł͂Ȃ����ȁB�v �@ �Ԏq�u���B�ǂ����āB�v �@ �z��Y�u�V�����ł́A�n�����猩���ꍇ�A����������͂������z��w�ɂ��Ă��邩��A�O�����̂悤�Ɍ����Č�����͂��ł���B��Δ����^��ۂ��`�Ɍ����邱�Ƃ͂Ȃ��B�ł��n�������������Ȃ�O�����^�̎������邪�A�����^�▞���^�ɋ߂��`�̎�������͂����B�v �@ �Ԏq�u�Ȃ�قǁB���ꂶ��A������������ώ@���Ĕ����^�▞���^�ɂȂ�Ƃ������邩�ǂ����ׂ�����̂ˁB�v �@ �݂Ȃ�����A�u�v�g���}�C�I�X�̓V�����v�Ɓu�R�y���j�N�X�̒n�����v�̐}������ׂȂ���l���Ă݂Ă��������B �@ �]�����Ō���ƁA����������͖{���Ɍ��̂悤�Ɍ������肵�Č�����̂ł��傤���B �@ �����E�����̊ϑ� / �����͂������z�̋߂��ɂ���̂ł�����ƌ����Â炢�킭���ł��B�R�y���j�N�X�͐�����1�x���������Ƃ��Ȃ������Ƃ����b������܂��B�ł������́A���̖��̒ʂ肽���ւ邭�P�����ŁA���z���炩�Ȃ�͂Ȃ��̂ł����ƌ��₷���킭���ł��B�]�������g���Β��Ԃł����邱�Ƃ��ł��܂��B�ł����邢�Ƃ��ɂ́A����Ō��邱�Ƃ��ł��邭�炢�ł��B�����Ė]�����Ŋώ@����ƁA�O�����^�Ɍ�����Ƃ�������܂����A�n������݂đ��z����ł����ꂽ�Ƃ��ɂ͔����^�ɁA�n������ł������͂Ȃꂽ�Ƃ��ɂ͖����ɋ߂��`�Ɍ����܂��B����͒n���������������Ƃ̂��傤���ł��B�ł�����搶�Ɍ����Ă��炢�܂��傤�B |

|

|

��11�D�ǂ��炪���������͐����Ȋϑ��� / �e�B�R�E�u���[�G�@ �R�y���j�N�X���u�V���̉�]�ɂ��āv�Ƃ����{�Œn�����\���Ĉȗ���1���I�ɂ킽���āA�V������M����w�҂Ƃ̊ԂŘ_���������܂����B �@ �e�B�R�E�u���[�G�Ƃ����l�́u�ǂ��炪���������͐����Ȋϑ��ŏؖ������v�ƍl���A���̈ʒu�ϑ��𑱂��܂����B �@ �u�����n�������z�̎��������Ă���Ȃ�1�N�̎����Ő��̌���������������͂����v�ƍl�����̂ł��B���̌��ʁA�e�B�R�́u�킭���͑��z�̎�������A���z�͒n���̎�������v�Ƃ����Ǝ��̓V�����������܂����B�����琸���Ɋϑ����Ă��A���̌���������ɕω��͂Ȃ���������ł��B �@ ���̌�e�B�R�͎����̐����m���߂邽�߁A16�N�Ԃɂ킽���ĉΐ��̈ʒu�ω����A����Ƃ��Ă͂��ǂ낭�ׂ����x�Ŋϑ����܂����B���̂�������̊ϑ����ʂ��A���w�ɂ��킵����q�̃P�v���[�ɂ������āA�Ȃ��Ȃ�܂����B |

|

|

��12�D�f���̋O���͑ȉ~ / �P�v���[�@ �e�B�R�̒�q�ŁA�ΐ��̂�������̊ϑ��������g�����Ƃ������ꂽ�P�v���[�́A�킭���̉^���̖@��������w�͂����܂����B�e�B�R�͓Ǝ��̓V�������l���Ă����̂ł����A��q�̃P�v���[�́A���͒n�����𐳂����Ǝv���Ă��܂����B �@ �P�v���[�͉ΐ��̊ϑ����ʂ�p���āA�n���̋O�������肵�悤�ƍl���܂����B�ΐ������z�̎����������(���]����)��687���ł��B687�����Ƃɉΐ��͌��̈ʒu�ɖ߂��Ă��܂��B���̎��̉ΐ��̈ʒu(����)����n���̋O�������߂��킯�ł��B�P�v���[�͒n���̋O���͒��S�̂��ꂽ�~(���S�~)�ł���ƍl���Ă��܂����B�����ł��̒��S�̂���(���S��)�Ɖ~�̑傫���������߂��̂ł��B �@ ���ɁA�������ċ��߂��O�����n�����ǂ̂悤�ɓ������Ƃ����@���������悤�Ƃ��܂����B�����āA�n�������z���牓���Ƃ��͂������A�߂��Ƃ��͑������Ƃ�m��܂����B�P�v���[�́u�킭���̑����͑��z����̋����ɔ���Ⴗ��B�v�Ƃ������������ƂɌ����܂����B�����Ă��Ɂu�킭���Ƒ��z�����Ԑ������P�ʎ��Ԃɂ������ʐς͈��ł���B�v�Ƃ����������@�������܂����B������u�P�v���[�̑�2�@���v�܂��́u�ʐϑ��x���̖@���v�Ƃ����܂��B �@ ���ɃP�v���[�́A���߂�ꂽ�n���̋O�������Ƃɉΐ��̋O�������߂悤�Ƃ��܂����B�ΐ��̋O�������R���S�̂��ꂽ�~�O�����Ǝv���Ă����̂ł����ǂ������܂������܂���B�܂��A��ɔ��������ʐϑ��x���̖@�������m�ɂ͂��Ă͂܂�܂���B�P�v���[�͓����������܂����B �@ �u�ǂ����Ԃ������Ȃ̂��낤�B�p�x�ɂ���8���قǂ̂��ꂪ����B�e�B�R�搶�̊ϑ��͐��m�Ō덷�͂�������1�`2���̂͂��Ȃ̂ɁB�v(�p�x��1����1�x��1/60�ł��B) �@ �����āA�P�v���[�̓e�B�R�̊ϑ����ʂƍ���Ȃ��������ЂƂЂƂ������Ă����܂������킩��܂���B�����čŌ�ɁA�u���������A�ΐ��̋O�����~�ƍl���Ă��邱�Ƃ��Ԃ������ł͂Ȃ����낤���B�v�ƍl���܂����B����́A����܂ł�����^�������Ƃ̂Ȃ����Ƃł����B �@ �u�V�̐��E�͊��S������O���͉~�ȊO�l�����Ȃ��B�v������������l���Ă����̂ł��B�u�~�łȂ��Ƃ�����킭���͂��������ǂ�ȋO�����������Ă���̂��낤�B�v�~�łȂ��O���͖����ɍl�����܂��B���ꂩ��̃P�v���[�́A���낢��ȋO�������肵�Ă͌v�Z���Ċm���߂�Ƃ��������𑱂��܂����B�����Ă��ɉΐ��̋O���͂��~�O���ł��邱�Ƃ����Ƃ߂��̂ł��B �@ �������ăP�v���[�́u�킭���͑��z�̎�����A���z����̂��傤�_�Ƃ������~�O�����������B�v�Ƃ����@��(�P�v���[�̑�1�@��)�����܂����B |

|

|

��13�D���E�̒��a / �P�v���[�̒��a�̖@���@ �P�v���[�͎Ⴂ���납��u�F���̒��a�v�Ƃ����l�����ɋ����S�������Ă��܂����B�u�F���ɂ͐����Ȓ��a������ɂ������Ȃ��B�v�Ƌ����M���Ă��܂����B��1�E��2�@����������A�P�v���[�͂킭�������̉^�����������ɊW�Â���K������ǂ����߂܂����B������10�N��A���ɑ�3�̖@�������܂����B����́A�u�킭���̌��]������2��́A���z����̕��ϋ�����3��ɔ�Ⴗ��B�v�Ƃ������̂ł��B�P�v���[�́u���ꂱ�������ԁA�ǂ����߂Ă����F���̒��a���B�v�Ƃ������ƂŁA�u���a�̖@���v�Ɩ��t���܂����B�������ăP�v���[�́A�킭���̉^���Ɋւ���3�̖@�������܂����B �@ �P�v���[�̖@�� �@ �y��1�@���z�킭���͑��z�̎�����A���z����̏œ_�Ƃ������~�O�����������B �@ �y��2�@���z�킭���Ƒ��z�����Ԑ������P�ʎ��Ԃɕ`���ʐς͈��ł���B �@ �y��3�@���z�킭���̌��]������2��́A���z����̕��ϋ�����3��ɔ�Ⴗ��B �@ ���̎���܂ŁA�R�y���j�N�X�̒n�����ł́A�v�g���}�C�I�X�̓V�����̂悤�ɂ킭���̓����𐳊m�ɕ\�����Ƃ��ł��܂���ł����B�����N���������Ă������̎��]�~���g���A���ǂɉ��ǂ��d�˂��V�����̕������m�Ȃ̂́A����Γ�����O�Ȃ̂ł��B�������A�P�v���[��3�@���ɂ���āA�n�����ł��킭���̓�����V�����Ɠ����悤�ɐ��m�ɗ\�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B |

|

|

��14�D���̂���K�����I�� / �����̖@���@ ���̂���A�ӂ�q�̓������◎���̖@���ȂǂŗL���ȃK�����I�́A����̖]�������g���ĉF���̐_����������Ă��܂����B�����āA���̃N���[�^�⑾�z�̍��_�A�y���̗ւȂǂ����܂����B �@ �܂��A�ؐ��̎�������4�̉q�������܂����B�����̉q���͍��ł��u�K�����I�q���v�ƌĂ�Ă��܂��B���̗l�q�̓R�y���j�N�X���咣����u�n�����̉F���v�̖͌^�̂悤�ł����B�K�����I���n�������x�����Ă��܂����B�����āA�����̔��������Ƃɂ��āu���E�̕v��u�V���Θb�v�Ƃ����{�������܂����B �@ �P�v���[���킭���̂��������@�����������āA�n�����̐��������Ƃ��ؖ���������A�K�����I�͒n�����ɂ܂��傫�Ȗ����������܂����B����͕��̂̉^���Ɋւ�����Ɋ�{�I�Ȗ��ł��B�u�n���������Ă���Ȃ����͂Ȃꂽ�������Ă���Ԃɒn�ʂ������̂Ő^���ɗ�����͂��͂Ȃ��B���^���ɗ�����̂͒n�����~�܂��Ă��邵�傤���ł���B�v�V�������x������l�͂��������Ēn������M����l�ɔ��_���܂����B�K�����I�́A�����D�̃}�X�g����𗎂Ƃ��Ă��͐^���ɗ����邱�Ƃ���A�u���̑����œ������̂̏�ł́A�~�܂��Ă���Ƃ��Ɠ����͊w�@�����Ȃ肽�B�v�Ƃ����u�K�����I�̑��ΐ������v�����܂����B�����āA�u���ΐ������v�����藧���߂ɂ́A����܂ŐM�����Ă����u�͂Ɖ^���̊W�v�����{���猩�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɋC�Â��܂����B �@ ����܂ł́A�u���̂ɗ͂������Ȃ���A�����Ă��镨�͕̂K���~�܂�B���̂����������邽�߂ɂ͏�ɗ͂������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƍl�����Ă��܂����B�������K�����I�́u�����D�̏�Ŏ���͂Ȃꂽ���^���ɗ����邽�߂ɂ́A�͑D�Ɠ��������œ��������Ȃ��痎���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������āA�w���̂ɗ͂������Ȃ��Ƃ��A�����Ă��镨�̂͂��̑�����ۂ��ē���������x�͂����B�v�ƌ��_�����̂ł��B����́u�n�����v�Ɠ����悤�ɁA����܂ł̏펯�����������唭���ł����B������u�����̖@���v�ƌ����܂��B(��Ƀj���[�g�����u�^���̑�1�@���v�Ƃ��Ď��̂悤�ɂ܂Ƃ߂܂����B) �@ �y�^���̑�1�@���z�����̖@�� / ���̂ɗ͂������Ȃ��ꍇ�A�Î~���Ă��镨�̂͐Î~�������A�^�����Ă��镨�̂́A���̑��x��ۂ��ē��������^���𑱂���B �@ �Ƃ���ő��ΐ������Ƃ����A�u�K�����I�̑��ΐ������v�̂ق��Ɂu�A�C���V���^�C����(����)���ΐ������v�Ƃ������̂�����܂��B���̌����́u�K�����I�̑��ΐ������v�������ƈ�ʉ��������̂ł��B���Ȃ킿�A�u���ΓI�Ɉ�l�ȑ��x�ʼn^�����Ă�����̂̒�(���邢�͏�)�ł́A�͊w�@�������łȂ��A����d�C�E���C�ȂǁA�����镨���@�����S�������ɂȂ�B�v�Ƃ������̂ł��B |

|

|

��15�D�j���[�g���̔��z

�@ ���ɂ���̂��j���[�g���ł��B�j���[�g���̓K�����I�̌���p���ŁA���̂ɗ͂��������ꍇ�̖@�������܂����B�u���̂͂܂������ɑ���Ȃ��ꍇ������B����͂ǂ������킯���낤�B�v�j���[�g���̌��_�͂����ł����B�u���Ƃ��Γ����Ă��镨�̂���납�炨���Ε��͉̂�������B���Ό����Ȃ猸������B������͂�������A�����͕ς��Ȃ����^���̌������ς��B�ǂ�ȏꍇ�ɂ���A���̂̑����ƌ����A�܂葬�x��ς���ɂ́A�Ƃɂ����͂��K�v�Ȃ̂��B�v �@ �������ăj���[�g���́u�^���̖@���v�����܂����B �@ �y�^���̑�2�@���z�^���̖@�� / ���̂ɗ͂�������ƁA�͂̌����ɉ����x����B���̉����x�͉������͂ɔ�Ⴕ�A���̂̎��ʂɔ���Ⴗ��B �@ �������ăj���[�g���́A�킭�������z�̎�����^������Ƃ��A���̐ڐ������ɂ͉��̗͂�����Ȃ����Ƃ��������܂����B�������A�킭���ɗ͂��S�R�����Ȃ�������A�킭���͂܂������i����ł��B���ۂɂ͂킭���͒����^���𑱂���킯�ł͂���܂���B�͂������Ȃ��Ƃ����璼�i���Ă������͂��̏�(�o�f)�����A�����Ƒ��z�ɂ�����Ƃ���(�o�h)�܂ŋO�����˂��Ȃ����܂��B���̌��ʂƂ��āA�P�v���[�̌����悤�ɑȉ~�O����`���̂ł��B �@ �킭�������z�̎������邽�߂ɂ́A��ɑ��z�Ɍ������͂������Ă���Ηǂ����Ƃ�m�����j���[�g���́A�u���̗͂͂����炭���z���킭�����������邽�߂��낤�B�v�ƍl���A���̂킭������������̖͂@�������悤�Ƃ��܂����B �@ �j���[�g���͐��w�̓V�˂ł�����܂����B�����Ŕ����E�ϕ��Ƃ����V�������w�����Ă��܂��قǂł����B �@ �킭���̉^���̓P�v���[��3�̖@���Ŋ����ɐ����ł��܂��B�j���[�g���̓P�v���[��3�@�������藧���߂ɂ͂ǂ�ȗ͂������悢�̂����A���ӂȐ��w���g���čl���܂����B�����āA�ʐϑ��x�����Ƃ����P�v���[�̑�2�@���́A�u�킭���ɓ����͂���ɑ��z�̕����������Ă�������悢�v���Ƃ��ؖ����܂����B �@ �܂��A�u�킭���̌��]������2��́A���z����̕��ϋ�����3��ɔ�Ⴗ��B�v�Ƃ�����3�@�������藧���߂ɂ́A�u���̗͂����z����̋�����2��ɔ���Ⴕ�Ď�܂��Ă����B�v�Ƃ���Ηǂ����Ƃ����A�����ɁA���̂悤�ȗ͂������u�킭���̋O���͂��~�ɂȂ�B�v�Ƃ�����1�@�����ؖ��ł��܂����B �@ ����܂ł̂Ƃ���A���̓j���[�g���͉������Ȃ������̂Ɠ����ł��B�Ȃ��Ȃ�A�j���[�g���̓P�v���[�������������Ƃ�ʂȂ��Ƃ�(����)�ŕ\�����������ɂ����Ȃ�����ł��B���ۃj���[�g���͂��̐��I�̑唭���������������ƂƂ͍l�����A�����ɔ��\���悤�Ƃ͂��܂���ł����B���\�N�����āA�n���[�a���ŗL���ȃn���[�������m���āA�}���Ŕ��\����悤�ɑ����܂����B����ł悤�₭���\�����̂ł��B���̂��߃j���[�g���ƓƗ��ɓ����@���������t�b�N�Ƃ̊ԂŐ�挠�����̘_���������N�������ƂɂȂ�܂����B�����悤�Ȃ��Ƃ͔����E�ϕ��̔����ɂ��Ă��A���C�v�j�b�c�Ƃ����l�Ƃ̊ԂŋN���܂����B �@ �j���[�g���͗͂Ƃ������̂̍��{�I�Ȑ����Ɋւ���@�����������܂����B��p����p�̖@���Ƃ����܂��B����ɂ��Ă͕ʂȋ@��ɏڂ��������܂��傤�B �@ �y�^���̑�3�@���z��p����p�̖@�� / ���̂`�����̂a�ɗ͂�����ڂ��Ƃ��A���̂a�͕��̂`�ɗ͂������Ԃ��B�����̗͓͂����p����ɂ���A�傫���͓����������͔��ł���B |

|

|

��16�D�j���[�g���̓����S�����痎����̂����āu���L�v���̖͂@��������

�@ �悭�u�j���[�g���̓����S�����痎����̂����āA���L���̖͂@���������B�v�ƌ����܂��B����͖{���ł��傤���B���܂ł̂��b���Ă����݂Ȃ���́A�u����Ȃ̂������B�v�Ǝv���ł��傤�B�u���z���킭������������͂́A������2��ɔ���Ⴗ��B�v�Ƃ����@���̓P�v���[��3�@�����琔�w�I�ɓ����ꂽ���̂ł��B�����S�����痎����̂����Ĕ������ꂽ�킯�ł͂���܂��A�܂����������͂�������܂���B �@ �{���͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�B�������A�u�S���̉R�Ƃ͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����l�����܂��B���̐l�͂����z�����܂��B �@ �������łɃK�����I�ɂ���āA�ؐ��̎����4�̉q��������Ă��邱�Ƃ��m���Ă��܂����B����͏����ȑ��z�n�݂����Ȃ��̂ŁA�q���͖ؐ��Ɉ��������Ă���悤�ł����B�����n���Ɉ��������Ă��̎��������Ă��܂��B�����Č��Ƃ����̂̓K�����I�ɂ���āA�n���Ɠ������R��J������A�傫�Ȋ�̌ł܂�ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B �@ �����Ńj���[�g���͎��̂悤�ɍl���܂����B �@ �u�P�v���[��3�@���𐬂藧������͂́A�ʂɑ��z���L�̂��̂ł͂Ȃ��悤���B�ؐ��Ɖq���A�n���ƌ��Ƃ̊Ԃɓ����͂��������̂��낤�B�Ƃ������Ƃ́A�ǂ�ȓV�̂����̓V�̂���������Ƃ͌����Ȃ����낤���B����A�܂Ă�B�K�����I�����炩�ɂ����悤�ɁA���͑傫�Ȋ�̂悤�Ȃ��̂��B�n�������Ċ�̌ł܂�B�₪������������Ă���B�c�E�B�v �@ �j���[�g��������Ȃ��Ƃ��l���Ă���Ƃ��A�����S������c�B �@ �u�������I�����Ƃ������I�V�̂���łȂ����ׂĂ̕��̂ɑ��̕��̂���������͂�����̂��I�I�����n���̎��������Ă���̂́A�n���������������邩��B�����S��������̂��n���������S���������邩��B�n���Ƃ����̂͊�̌ł܂�B��̌ł܂肪�����S����������B���Ƃ��������������B�������Ƃ����炻���ɓ]�����Ă���₾���ă����S�����������Ă���͂����B�v �@ �������āA�j���[�g���̓����S�����痎����̂����āA�u���ׂĂ̕��̂����̕��̂������B�v�Ƃ����u���L�v���̖͂@�������܂����B �@ �j���[�g���́A����Ɏ��甭��������p����p�̖@���ƁA���̂ɓ����d�͂����̕��̂̎��ʂɔ�Ⴗ�邱�Ƃ��g���Ď��̂悤�Ɍ��_���܂����B �@ �y���L���̖͂@���z���ׂĂ�2�̕��̊ԂɈ��͂������A���̈��͂̑傫���͂����̎��ʂ̐ςɔ�Ⴕ�A������2��ɔ���Ⴗ��B �@ �j���[�g���́u���L���̖͂@���v�́A�P�v���[��3�@����������邽�߂ɐ��݂����ꂽ�̂ł����A�j���[�g���̂��炵���́A�P�ɂ���ɂƂǂ܂炸�A�����O���Ɉ����~�߂Ă���͂��������镨��(�����S���)�ɓ����͂Ɠ������̂ł���A�܂����ׂĂ̕��̊Ԃɓ������̂ł��邱�Ƃ����ʂ������Ƃɂ���Ǝv���܂��B �@ �������ăj���[�g���́u�̖͂@���v�̈�ł���u���L���̖͂@���v�Ɓu�^���̖@���v�����܂����B�u�̖͂@���v�́u���L���̖͂@���v�ȊO�ɂ�����������܂����A�u�^���̖@���v�͈��������܂���B�u�^���̖@���v�������������āA�݂�ȈႤ�������o���ꂽ�獢���Ă��܂��܂��B �@ ������������Ȃ��u�^���̖@���v�������̂ł�����A�j���[�g���������ɂ��炵���������킩��ł��傤�B |

|

|

��17�D���͗����Ă���

�@ �����n���̂܂������Ƃ������Ƃ́A�����n���Ɂu���������Ă���v���Ƃ��Ӗ����܂��B�n��̕��̂�1�b�Ԃ�5���ʗ����܂��B�ł͒n���̔��a��60�{���ꂽ����1�b�Ԃɂǂ̂��炢�����Ă���̂ł��傤���B �@ �z��Y�@60�{����Ă���ƒn���̈��͎͂�܂�̂ŗ����鋗���͏������Ȃ�̂��ȁB �@ �Ԏq�@�����ˁB5����1/60��10�����ʂ�����H �@ �z��Y�@����A�Ⴄ��B���L���͂͋�����2��ɔ���Ⴗ��Ƃ����̂�����A1/60��2���1/3600�ɗ͎͂�܂��Ȃ��H �@ �Ԏq�@�����A�������B�v�Z����ƁA���[�ƁA1�`2�����ʂ�����B �@ �z��Y�@�m���Ɍv�Z�ł͂����Ȃ邯��ǁA�����P���ɍl���Ă����̂��ȁB |

|

|

��18�D���������鋗��

�@ �n���\�ʂŕ��̂�1�b�Ԃɐ��m�ɂ�4.9�������܂��B�����Č��͒n���̔��a�̖�60�{���ꂽ�Ƃ��������Ă��܂��B���L���̖͂@���ɂ��ƁA���͂͋�����2��ɔ���Ⴕ�܂��B�ł����猎�̋O��������Œn���̈��͂́A1/602��1/3600�Ɏ�܂��Ă���͂��ł��B �@ ���L���̖͂@�������Ƃɂ���ƁA �@ 4.9m/3600��0.0014m��1.4mm �@ ���͖�1.4mm�����邱�ƂɂȂ�܂��B �@ �������A�{���Ɍ���1.4mm�����Ă���̂ł��傤���B���L���̖͂@���͖{���ɐ������̂ł��傤���B���ɂ�����m���߂Ă݂܂��傤�B �@ ���͒n���̔��a�̖�60�{�̂Ƃ���A�܂�384�A000km�͂Ȃꂽ�Ƃ��������Ă��܂��B�������1�J���A���m�ɂ� 27.3���Œn���̂܂���1�����܂��B���̂��Ƃ��猎�̓����������v�Z����ƁA�E�E�E�ƂȂ�܂��B �@ �ł́A���ۂ�1�b�ԂɌ��������鋗�����v�Z���Ă݂܂��傤�B�}�Ł�MM''O�Ɓ�M"M'M�͑����ł��B�Ƃ���łl�l�h�����ł�����A �@ 2�q�F�������F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ 2�~384000�F1.02��1.02�F���@�@�@�@�@�@�@ �@ ���L���̖͂@�����狁�߂����̗��������ƁA���̌��]������27.3���Ƃ����������狁�߂����������͂҂������v���܂��B����͖��L���̖͂@�����m���ɐ��������Ƃ̏ؖ��Ƃ����܂��B�j���[�g���������v�Z�����āu���L���̖͂@���v�̐��������m�M�����Ƃ������Ƃł��B |

|

|

��19�D���������͂͑��z�̕����傫��

�@ ���ɓ����n���̈��͂Ƒ��z�̈��͂ł͂ǂ��炪�傫���̂��낤�B�u�����n���̂܂�������Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�n���̈��͂̕����傫���̂ł͂Ȃ����B�v�����v�����l������ł��傤�B���L���̖͂@�����g���Čv�Z���Ă݂܂��傤�B �@ ���z�|���Ԃ̕��ϋ����͒n���|���z�Ԃ̖�400�{�A���z�̎��ʂ͒n���̖�33���{�ł��B���L���͂̑傫���́A���ʂɔ�Ⴕ������2��ɔ���Ⴗ��̂ŁA�n�������ɂ���ڂ����͂̑傫����1�Ƃ���Α��z�̈��͂� �@ �܂�A���ɓ������z�̈��͂͒n���̈��͂��A2�{�ȏ�傫���̂ł��B |

|

|

��20�D�������z�̎��������Ă���

�@ ���z�𒆐S�ɂ��Ă݂�ƁA���͂ǂ�ȋO����`���Ă���̂ł��傤�B��̗̂l�q��`���Ɖ��̐}�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B���͌������z�̎��������Ă���̂ł��B�����Č��ɓ������z�̈��͂����S�͂ƂȂ��Ă��܂��B�n���̈��͂͌��̋O�������E�ɗh�炵�Ă���ɂ����Ȃ��Ƃ������܂��B �@ �u�������z�̎�������̂͒n���ɘA����Ă��邩��ŁA�����n���̈��͂��Ȃ��Ȃ�Ό��͑��z�̎�������Ȃ��Ȃ��Ȃ����ȁB�v �@ �����v���l�����邩���m��܂���B����������Ȃ��Ƃ͂���܂���B�����n���Ɉ��͂��Ȃ������Ƃ�����A���͒n���Ɠ����O�����������đ��z�̎�����Ȃ߂炩�ɉ�邱�ƂɂȂ�܂��B |

|

|

��21�D�F���V�j�̘b

�@ �X�y�[�X�V���g���ɏ�����F����s�m���D�O�ɏo�āA�F���V�j�����Ă���l�q���e���r�ȂǂŌ������Ƃ�����ł��傤�B���̂Ƃ��A�F����s�m�ɓ����͂͒n���̈��͂����ł��B�X�y�[�X�V���g�����l���������͔͂��ɏ������قƂ�Ǔ����Ă��Ȃ��Ƃ����ėǂ�����ł��B���������̂��߂ɉF����s�m���n���ɗ����Ă�������A�X�y�[�X�V���g��������c���ꂽ��͂��܂���B�X�y�[�X�V���g���Ɠ����O���������ʼn��܂��B�F����s�m�͂���Έ�̐l�H�q��(�l�ԉq��)�ƂȂ��Ēn�������Â��܂��B �@ �Ƃ���ł��̂Ƃ��A�X�y�[�X�V���g���̒���F����s�m�͖��d�͏�ԂƂȂ��Ă��܂��B�������A���d�͏�ԂƂ����Ă��u�d��(���L����)�������Ă��Ȃ��B�v�Ƃ����킯�ł͂���܂���B�u�d�͂����������̂́A���̂̎��ʂɊW�Ȃ����ׂē����^��������v�̂Ŗ��d�͂ɂȂ�̂ł��B���̂��Ƃ́u���������v�ƌĂ�A��{�I�ɂ̓K�����I�������������Ƃł��B �@ �A�C���V���^�C���͂��́u���������v�Ɓu��ʑ��ΐ������v�����ƂɁu���L���̖͂@���v�ɑ���u��ʑ��ΐ����_�v��ł����āA�d�͂̂Ȃ��ɂ��ǂ݂܂����B�u��ʑ��ΐ������v�Ƃ����̂́u���ꑊ�ΐ������v������Ɉ�ʉ��������̂ł��B�u���ΓI�Ɉ�l�ȑ��x�ʼn^�����Ă���ꍇ����łȂ��A�ǂ�ȉ^�������Ă����蕨�̏�⒆�ł��A�����@���͓����ɂȂ�B�v�Ƃ��������ł��B �@ ���z�̈��͂��錎��n���́A�n���̈��͂���X�y�[�X�V���g����F����s�m�Ɠ������Ƃł��B���ƒn���͑��z�̈��͂��Ă��܂����A����Ζ��d�͋�Ԃɕ�����ł���Ƃ����ėǂ��̂ł��B�����n���̈��͂��������߂ɁA���͒n���̎�������܂��B�ł����猎��n���Ɉ������߂Ă������߂̗͂́A���z�̈��͂��傫���K�v�͂܂���������܂���B�@ �@ |

|

| ���R�y���j�N�X�͂Ȃ��n�������������̂� 3 | |

| �R�y���j�N�X���A�����x�z�I�������v�g���}�C�I�X�̓V�����ɔ����Ēn�������咣�������Ƃ́A�@���I���M�ɑ���Ȋw�̏����ƌĂׂ���̂ł͂Ȃ������B�R�y���j�N�X�̃��f���̓v�g���}�C�I�X�̃��f���������m�ł��Ȃ���ΒP���ł��Ȃ������B����ɂ�������炸�A�R�y���j�N�X�����z���S�̒n�����������A������ɖ��������V���w�҂����Ȃ��炸�����̂́A�������z���q�̃l�I�v���g�j�Y�������s���Ă�������ł���A�����Ă���͓������ߑ㏬�X���ƌĂ�銦����ł��������ƂƊW������B | |

|

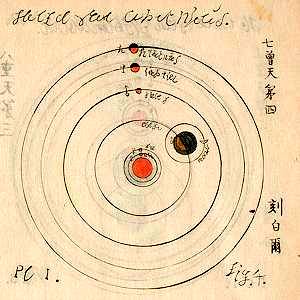

��1 �R�y���j�N�X�̒n�����ɉȊw�I�������͂������̂�

�@ �n����ɑ��݂��鎄�������A�n���͐Î~���A�^�����Ă���͓̂V�̂̕��ł���Ƃ݂Ȃ����Ƃ͎��R�Ȃ��Ƃł���A�×��A���������n�����S�̓V���������R������Ă����B�Ñ�M���V���̎���ɂ́A�T���X�̃A���X�^���R�X�ȂǁA���z���S�̒n������������҂����Ȃ��炸�������A�ނ�ْ͈[�Ƃ��Ĉ����A���[���b�p�ł�16���I�܂ŁA�n�����S�̓V�������A�L���X�g���Ƃ������I�ȃR�X�����W�[�Ƃ��ĐM�����Ă����B �@ �����Ɍ����A�n����������Ƃ��V�������Ƃ������́A���z���S��������Ƃ��n�����S�����Ƃ������Ɠ����ł͂Ȃ��B�����C���h�̐��w�҂ɂ��ēV���w�҂̃A�����o�[�^�́A�F���̒��S��n���Ƃ����A�n�����n���𒆐S�Ɏ��]���Ă��邱�Ƃ�F�����Ă����B�����C�X�����̕����w�ҁA�C�u���E�A�����n�C�T���������悤�Ȍ�������������A���������n�����S�̒n�����͒n�����S�̓V�������瑾�z���S�̒n�����ւ̉ߓn�I�`�Ԃƈʒu�t���邱�Ƃ��ł���B �@ �n�����S�̓V�����͑����̐l�ɂ���Ē��ꂽ���A���ł��A�Ñネ�[�}�̎���Ɍ��ꂽ�A���N�T���h���A�̃N���E�f�B�I�X�E�v�g���}�C�I�X�̓V���w�́A�ł����_�I�Ȋ����x�������A�w�I�ɐ�������Ă���A�ނ̒���w�A���}�Q�X�g(Almagest)�x�́A�����ɂ�����ł����Ђ̂���V���w���ł������B�������A1543�N�ɏo�ł��ꂽ�w�V����]�_(De revolutionibus orbium coelestium)�x�ŁA�j�R���E�X�E�R�y���j�N�X�́A�v�g���}�C�I�X�̒n�����S�̓V������ے肵�A�ߑ�ōŏ��ɑ��z���S�̒n�������������B �@ �ȉ��̐}�̉E���́A�w�V����]�_�x�Ɍf�ڂ���Ă���V���̊T���}�ŁA���̐}�ł́A�n���̎�����܂���Ă���̂͌������ŁA�F���̒��S�ɑ��z(SOL)������A���̎�����A�������珇�ɁA�����A�����A�n���A�ΐ��A�ؐ��A�y�������A��ԊO���ɂ́A�s���̓V�������邱�Ƃ�������Ă���B�}�̍����́A������̒n�����S���Ɋ�Â��V���̊T���}�ŁA�F���̒��S�͒n���ŁA���̎�����A�������珇�ɁA���A�����A�����A���z�A�ΐ��A�ؐ��A�y��������Ă���B �@ ���z���S�̒n�����́A���̌�A���n�l�X�E�P�v���[��K�����I�E�K�����C�ɂ���Ďp����A�ߑ�V���w�̃p���_�C���ƂȂ����B�ȉ��̃A�j���[�V�����́A�P�������ꂽ���z(���F�̓_)���S�̒n�����ƒn��(�F�̓_)���S�̓V�����Ɋ�Â��ΐ�(�ԐF�̓_)�̋t�s��������郂�f���ł��邪�A�O�҂̕�����҂����ΐ��̋O�����P���ƂȂ�B������A�����ł́A���z�n�̘f���̉^���́A���z���S���Ɋ�Â��Đ��������B �@ �ł́A�R�y���j�N�X�����z���S�̒n���������������Ƃ́A�������x�z���Ă����@���I���M�ɑ���Ȋw�̏����Ƃ݂Ȃ��Ă悢�̂��낤���B�������Ǝv���Ă���l���������A���ۂɂ͂����ł͂Ȃ������B�g�[�}�X�E�N�[���������悤�ɁA�u�R�y���j�N�X�̃V�X�e���́A�v�g���}�C�I�X�̃V�X�e���Ɣ�ׂāA�P���ł��Ȃ���ΐ��m�ł��Ȃ��v���炾�B �@ �ǂꂾ���P���ł����m�ł��Ȃ�������̓I�Ɋm���߂悤�B�R�y���j�N�X�̍ŏI�I�ȗ��_�ł́A�ȉ��̐}(a)�Ɏ�����Ă���悤�ɁA�n���� OE �𒆐S�Ƃ����~�O���ʼn�]���A���� OE �́AO �𒆐S�ɂ������Ɖ�]���A�����Ă��� O �����z S �̎������]����B�ΐ��́A�ȉ��̐}(b)�Ɏ�����Ă���悤�ɁA���]�~�ʼn�]���A���̎��]�~�́A�n���̋O���̒��S�ƈ��̊w�I�W���������_�AOM �𒆐S�Ƃ����]�~�O�������]����B �@ 1609�N�ɃP�v���[�́A�f�������z����̏œ_�Ƃ���ȉ~�O������A���̑��x�͑��z�Ƃ̋����ɔ���Ⴗ�邱�Ƃ��������A�R�y���j�N�X�́A�f�����~�O������~�^������Ƃ����O��̂��ƁA�f���̕s�K���ȉ^�����~�^���̑g�ݍ��킹�Ő������悤�Ƃ������߁A���̃��f���͕��G�Ȃ��̂ƂȂ����B���̂悤�ȕ��G�ȃ��f���Řf���O�����v�Z���邱�ƂɎ��p�I�ȃ����b�g�͂Ȃ��B����ɂ�������炸�A�R�y���j�N�X�����z���S������A�����Ȃ�ʐl�X������ɖ������ꂽ���R�͉��������̂��B�N�[���͎��̂悤�Ɍ����Ă���B �@ ���̖₢�ɑ��铚���́A�w�V����]�_�x�ɖ��ڂ̋Z�p�I�ڍׂ���e�Ղɓǂ݉������Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�R�y���j�N�X���g���F�߂�悤�ɁA���z���S�̓V���w�����ۂɑi���Ă��邱�Ƃ́A���p�I�Ƃ��������R���I�ł��邩�炾�B�V���w�҂ɂƂ��āA�R�y���j�N�X�̃V�X�e����I�Ԃ̂�����Ƃ��v�g���}�C�I�X�̃V�X�e����I�Ԃ̂��Ƃ����ŏ��̑I���́A�����ς��̖��ł������肦���A��̖��́A���肵����c�_�����肷���ōł�����Ȃ��ƂȂ̂ł���B�������A�R�y���j�N�X�I�]�����ł���悤�ɁA��̖��͂ǂ��ł��悢���ł͂Ȃ��B�w�I�ȃn�[���j�[�������鎨�́A�R�y���j�N�X�ɂ�鑾�z���S�̓V���w�ɂ����ĐV���ȋϐ��Ɠ�������邱�Ƃ��ł����̂ł���A���̋ϐ��Ɠ��ꂪ�F������Ă��Ȃ������̂Ȃ�A�����Ȃ�]����Ȃ�������������Ȃ��B �@ �R�y���j�N�X�́A�w�V����]�_�x�ŁA�n�����S�̓V�����ɍ������Ȃ����Ƃ��~�X�咣���Ă���B���̎咣�͐��������A��ʓI�Ɍ����āA�ǂ̊ϑ��n�_����^�����L�q���邩�͜��ӓI�Ȗ��ŁA���x��P�����ɑ卷���Ȃ��Ȃ�A���z���S����������ƒn�����S�����́u��̖��v�ƂȂ炴��Ȃ��B�ȉ��́A�w�V����]�_�x�ŃR�y���j�N�X�����z���S�����咣���Ă���ӏ��ł��邪�A�����ǂ߂A���̍����͉Ȋw�I�ł͂Ȃ��A�ނ���@���I�M�O�Ƃł��ĂԂׂ����̂ł��邱�Ƃ��킩��B �@ �����̒��S�ɂ́A�ԈႢ�Ȃ����z���Î~���Ă���B�Ƃ����̂��A�N���A���̍ō��ɔ��������@�m�F���n�ɂ����āA���̃����v�m���z�n���A�������炷�ׂĂ��ɏƂ炵�o�����Ƃ��ł���ꏊ�m�F���̒��S�n�ȊO�̂��ǂ��ꏊ�ɒu�����Ƃ��ł��悤���B���ہA���z�́A�u�F���̃����v�v�A�u�F���̐S�v�A�u�F���̎x�z�ҁv�ƌĂ�邪�A���������ď͕̂s�K�ł͂Ȃ��B�w�����X�E�g���X���M�X�g�X�͑��z���u�ڂɌ�����_�v�ƌĂсA�\�|�N���X�́w�G���N�g���x�́u���ׂĂ����n���ҁv�ƌĂ�ł���B�������đ��z�́A���ɉ����ɍ��邩�̂��Ƃ��A���̎������]����f���̉Ƒ����x�z����̂ł���B �@ ���ǂ̂Ƃ���A�R�y���j�N�X�����z���S�̒n���������������Ƃ́A�@���I���M�ɑ���Ȋw�̏����ȂǂƂ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA�`���I�ȏ@���I�M�O�ɕʂ̏@���I�M�O��Βu�����������Ƃ������ƂɂȂ�B�ł́A�R�y���j�N�X���M�����@���Ƃ͉��������̂��B�����Ƃ��L�͂Ȍ��́A�������s���Ă������z���q�̐_��v�z�A�l�I�v���g�j�Y���ł���B |

|

|

��2 �l�I�v���g�j�Y���͂Ȃ��n�����@�t�����̂�

�@ �l�I�v���g�j�Y�� �Ƃ́A���[�}�鍑�����3���I�ɁA�G�W�v�g�o�g�̃v���e�B�m�X���A500�N�O�̎v�z�ł������v���g���̓N�w(�v���g�j�Y��)���p�����č��グ���_��v�z�̂��Ƃł���B15���I�̃t�B�����c�F�ŁA�}���V���I�E�t�B�`�[�m���A���f�B�`�Ƃ̕ی�̂��ƃv���g����v���e�B�m�X�̒��������e����ɖ|��ƁA�ނ�̎v�z���ĂуC�^���A�Ńu�[���ɂȂ����B �@ �l�I�v���g�j�Y���́A���[�}�鍑����ɗ��������I���G���g�̐_��v�z�̉e�����Ă���A�{���̃v���g���N�w����͂��Ȃ��E�����v�z�ł��������A�v���e�B�m�X�ɂ͓Ǝ��̎v�z��������Ƃ������o�͂Ȃ��A�t�B�`�[�m���v���e�B�m�X���v���g���̐^���Ȍp���҂ƔF�����Ă����B�����瓖���́u�l�I�v���g�j�Y���v�Ƃ������t�͂Ȃ������B���̌��t�́A�v���g���̖{���̓N�w�ƌ㐢�ɂ�����������ʂ��邽�߁A19���I�Ƀt���[�h���q�E�V�����C�A�}�n�[���l�Ă������̂ł���B �@ �v���g�j�Y���̒��S�̓C�f�A�_�ł���B�v���g���ɂ��A�C�f�A�Ƃ́A���o�I�Ώۂ����ϔO�̂��Ƃł���B���o�I�Ώۂ��ꎩ�̂̓C�f�A�ł͂Ȃ��B�Ⴆ�Ή~�̃C�f�A���l���Ă݂悤�B���̐��E�ɂ́A���o�̑ΏۂƂȂ�ۂ����͑��݂��邪�A�����͂ǂ���w�I�ɒ�`���ꂽ���S�ȉ~�ł͂Ȃ��B����ɂ�������炸�A�����������S�ȉ~�̊ϔO(�C�f�A)�𗝉�������̂́A�����������ăC�f�A�̐��E�ɏ������A�����z�N���邩��ł���B�w���m���x�ɓo�ꂷ��z�N���ł���B�����ŁA�C�f�A�̐��E�́A���̊��S���䂦�ɁA�^�̎��݂ł���A����ɑ��Ċ��o�̑ΏۂƂȂ邱�̐��E�̓C�f�A��͕킵�č��ꂽ�U��̉��ۂɂ����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B �@ �C�f�A�̐��E�̓����ɂ����Ă�����ɊK�w�������āA���������C�f�A��F�����邱�Ƃ��ł���̂́A�C�f�A�̃C�f�A�Ƃł������ׂ��P�̃C�f�A�̂������ł���B�v���g���́A�w���Ɓx�ɂ����āA�P�̃C�f�A�ƈ�ʂ̃C�f�A�ƃC�f�A�̔F���҂Ƃ̊W�z�Ƒ��z���Ō�������̂ƌ��镨�̊W�ɚg���Ă���B �@ �����P�̎q���ƌ����Ă����̂͑��z�̂��Ƃ��Ɨ������Ă���B�P�͑��z�������Ɨޔ�I�Ȃ��̂Ƃ��Đ��ݏo�����B���Ȃ킿�A�v�҂ɂ���Ēm���鐢�E�ɂ����āA�P���s�m����́t�Ɓs�m������́t�ɑ��Ď��W�́A�����鐢�E�ɂ����āA���z���s������́t�Ɓs��������́t�ɑ��Ď��W�Ƃ��傤�Ǔ����ł���B �@ �P�̃C�f�A�Ɋ�Â��ăC�f�A������A�C�f�A�Ɋ�Â��Ċ��o�I�Ȑ��E�����ꂽ�Ƃ���v���g�j�Y���́A�_���P�ӂŐ��E��n�������Ƃ���L���X�g���̎v�z�Ɠ����Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł���B�v���e�B�m�X�́A�L���X�g���k�ł͂Ȃ��������A�P�̃C�f�A���u��ҁv�ƌĂсA�����_�Ɠ��ꎋ�����_���I�ȉ��߂��{�����B�v���e�B�m�X�ɂ��A��҂��痝�����A��������썰���u���o�v���A���l�Ȑ��E�����o���Ă���B�v���e�B�m�X�́A��҂z�ɁA�����̗��o�z���˂ɁA�썰�z�����ċP�����ɚg���Ă���B �@ �v���g���ɂƂ��Ă��A�v���e�B�m�X�ɂƂ��Ă��A���z�͑P�̃C�f�A�̔�g�ł����āA�P�̃C�f�A���̂��̂łȂ����Ƃ͂������A��ʓI�ȃC�f�A�ł���Ȃ��A����Ȃ銴�o�̑Ώۂɂ����Ȃ��B�������A�t�B�`�[�m�͑P�̃C�f�A�Ƒ��z�ꎋ���A���̌��ʃt�B�`�[�m�̃l�I�v���g�j�Y���͂��Ȃ��瑾�z���q�̏@���̂悤�ɂȂ����B�R�y���j�N�X�̓t�B�`�[�m�̑��z���q�v�z�̉e�����đ��z���S�̒n�������l�Ă����̂ł͂Ȃ����ƃN�[���͌����B �@ �Ⴆ�A�t�B�`�[�m�́A���z���ŏ��ɂ������V�̒����ɍ��ꂽ�ƒ���ɏ������B�������ɑ��z�̈Ќ��Ƒn���I�@�\�ɂӂ��킵�������̈ʒu�͑��ɂ͂��蓾�Ȃ��B���������̈ʒu�̓v�g���}�C�I�X�̓V���w�Ƃ͗����s�\�ł���A��������A������l�I�v���g�j�Y���̖����������邽�߂ɁA�R�y���j�N�X�͑��z���S�̐V�����V�X�e�����\�z����Ɏ������̂�������Ȃ��B �@ �ł́A�Ȃ����̎���ɑ��z���q�̎v�z�����s�����̂��B��������ɍl���Ă݂悤�B |

|

|

��3 �n�����ƓV�����̎���w�i�͉���

�@ �ߑ�ȑO�̓V���w�ł́A���̉^�s�����������ׂ��V�̂́A���z�ƌ��ƌ܂̘f���Ɍ����Ă����B�n�����܂߂����̓V�̂̉^�����L�q���邾���Ȃ�A�n�����S�̓V�����ł����z���S�̒n�����ł�����I�ɊԈႢ�Ƃ͌������A�ǂ����I�Ԃ��́u��̖��v�Ȃ����͏@���I�ȃR�X�����W�[�̖��Ƃ������ƂɂȂ�B�����̉Ȋw�҂��@���I���R�œV���w�I���_�𐳓������邱�Ƃ͂Ȃ����A�R�y���j�N�X�̎���܂ł́A�܂�V���w�Ɛ萯�p�����m�ɕ�����Ă��Ȃ���������ɂ����ẮA�@���I�ȓ��@���d�v�Ȗ������ʂ����Ă����ƌ����Ă悢�B �@ �ł́A���̏@���I���@�͉���w�i�ɂ��Ă����̂��B�ߋ��̗��j��U��Ԃ�ƁA���g���ɂ͓V�������A������ɂ͒n��������������X�������Ď�邱�Ƃ��ł���B�Ȋw���@������Ɨ�����ȑO�̎����ɂȂ����̂悤�Ȃ��Ƃ�������̂��A���R���l����K�v������B �@ �C��ƃR�X�����W�[�̊W �@ ���g�̎���敪/�R�X�����W�[ �@ �Ñ㊦���(800~250BC) / �Ñ�M���V���̎���B�T���X�̃A���X�^���R�X�Ȃǂ����z���S�̒n���������B �@ �Ñ㉷�g��(250BC~AD400) / �Ñネ�[�}�鍑�̎���B�v�g���}�C�I�X���n�����S�̓V�������W�听����B �@ ���������(AD400~950) / �����C���h�ŃA�����o�[�^���n���̎��]���咣���A���̔F�����C���h�ōL�܂�B �@ �������g��(AD950~1250) / �����C�X�����Ȋw�̑S�����B�v�g���}�C�I�X�̒n�����S�̓V�������x�z�I�ƂȂ�B �@ �ߑ㊦���(AD1250~1830) / �R�y���j�N�X�A�P�v���[�A�K�����I�Ȃǂɂ�鑾�z���S�̒n���������y����B �@ �ߑ㉷�g��(AD1830~����) / �F���ɂ͒��S���Ȃ����Ƃ��킩��B���z�͍Ăѓ����I�Ȉʒu�������B �@ �ǂ̕����ɂ����z���q�̎v�z�������ꏭ�Ȃ��ꂠ����̂����A���q�̔O�́A���z��������܂銦����ɂ����ċ��܂�B����͋t�ł͂Ȃ����Ǝv���l�����邩������Ȃ����A�����v���l�́A�J��͂ǂ��������ɍs������̂Ȃ̂����l���Ă݂�ׂ����B���R�M���������l���A�J���~�炷�ƐM����_���̂��A���̐_�ɑ��ĉJ�������̂́A�J���~��Ȃ����������A��鯂ŋꂵ��ł��鎞�ł���B���l�ɁA���z�������ቺ���A�앨������Ȃ��Ȃ��ď��߂Ď������͑��z�̂��肪���݂��������A����������炵�Ă����ƐM���Ă��鑾�z�_�𐒔q������̂Ȃ̂ł���B �@ ���z�����������Ȏ��A�앨�͗ǂ�����A�������͓��ɓw�͂����Ȃ��Ă������Ă������Ƃ��ł���B���z�������ቺ����Ƃ���Ƃ͋t�̌��ʂƂȂ�A�������́A�������т邽�߂ɓ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B���z���������������Ƃ������Ƃ́A�����Ă������z�̒�~�ƈӎ�����A�������̑��������Ƃ������Ƃ͒n���̉^���Ƃ������z�ɂȂ���B���z�����������ȉ��g���ɂ͏펯�I�ȓV�������M�����A�����ł͂Ȃ�������ɂȂ�ƒn������������ْ[�������̂́A���������v�z�X�����w�i�ɂ���̂ł͂Ȃ����낤���B �@ ���Ԃ�A�����̐l�͂������������������Ă���Ɗ����邱�Ƃ��낤�B�������A����͉Ȋw�I�Ȑ����Ɋ��ꂽ����l�̕Ό��Ƃ������̂ł���B�R�y���j�N�X�̎���܂ł́A�V���w�́A�V�̉^�����ے���`�I�ɉ��߂���萯�p�̎�������܂����S�ɒE�p���Ă��Ȃ������B�v�g���}�C�I�X�́w�A���}�Q�X�g�x�����V���w�҂ł���Ɠ����Ɂw�e�g���r�u���X�x�����萯�p�t�ł����������A�R�y���j�N�X���܂��A�V���w�����łȂ��A�萯�p�̕������Ă���B������A�R�y���j�N�X�̗��_���Ȋw�I�������Ɍ����ے���`�I�ȍ����Ɋ�Â��Ă����Ƃ��Ă��A����͋����ɒl���Ȃ����ƂȂ̂ł���B�@ �@ |

|

| ���n���� 4 | |

|

�R�y���j�N�X(1473�|1543)���A�n�����������Ă����A�K�����I(1564�|1642)���܂��n�����\�����B�R�y���j�N�X�͒n�����𐔊w�I�����Ƃ������߂ɏ@���ٔ��ɂ������邱�Ƃ͂Ȃ��������A�n���͕s���ł���A�V�������Ă���Ƃ��鐹���̋L�q����A�K�����I�ْ͈[�҂Ƃ��ď@���ٔ��ɂ������A�������������߂���Ȃ����n�ɒǂ����܂ꂽ�B�u����ł��n���͉���Ă���v�Ƃ����̂́A�K�����I�̌��t�Ƃ���Ă���B�K�����I�̖��_���s���A�_�[�E�B���̐i���_���w�����ȏ�̂��́x�ƔF�߂�ꂽ�́A�����̊Ԃ̃p�E��2��(1920-2005)�̎��ł���B

�@ �K�����I���A�n�������ؖ����������́A�����̖����������ώ@���Ă��āA�s�v�c�Ȃ��Ƃ��������Ƃł���Ɠ`����Ă���B �@ �������O����(�H)�ɂȂ������ƁA����(�H)�ɂȂ������Ƃł́A���̑傫�����Ⴄ�ƌ������ƂɋC�Â����B�O������ɂȂ������͑傫���A������ɂȂ������͏�����������Ƃ����̂ł���B �@ �f�l�̎��ɂ͎c�O�Ȃ�������̖���(�H)�Ƌ����̐V��(�H)�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�s���z��ῂ������āt�A�������O�����A�O���������������邱�Ƃ͂ł���悤�Ɏv����B �@ �n���Ƌ����̋����́A�����ɋ߂��قlj����A�O�����ɋ߂��قNj߂��Ɉʒu����B�}�Ō���Έ�ڗđR�ł͂��邪�A���̐}���l������ȑO�ɁA�����̑傫���̑��Ⴉ��A�������n�������z�̎��������Ă���ȂǂƁA�悭���l���������̂ł���B �@ �K�����I�̍l������������Ƀj���[�g���̖��L���̖͂@��������A�A�C���V���^�C���̑��ΐ�����������̂��Ƃ�������������B �@ �u�悭�ώ@����v�Ƃ������Ƃ��^�������������肾�Ăł��邱�Ƃ̏ؖ����B �@ ����Ȃ��Ƃ��l���Ă���ƁA���������̖������o�鍠�ɂȂ��Ă��܂����B �@ �����łӂƎv�����̂ł���B �@ �n���̐ԓ��t�߂̉~����40077Km���������B�n���͈���Ɉ��]����̂ŁA�ԓ��t�߂̐l�́A����1670Km�̑����œ��Ɍ����Đ������ł��邱�ƂɂȂ�B �@ �ɓ_(�k�ɓ_�E��ɓ_�t�߂̒n��)����1m���ꂽ�l�̈���ɉ�鋗���͖�3m�B����ƁA�����ɗ����Ă���l�͎���125cm�œ��Ɍ����ĉ�]���Ă��邱�ƂɂȂ�B�ڎ�蒎�����x���X�s�[�h���B �@ ����Ȃɂ��̂������X�s�[�h�̍�������ɂ�������炸�A�ԓ��ɋ���l���ɓ_�ɋ���l���A���ɖ�1��Km�̘r�������Ă�����A����Ⴄ���ƂȂ����肷�邱�Ƃ��ł���B �@ ����҂Ă�A���R�[�h�Ղ����Ă�������Ȃ��������H �@ ���S�t�߂̃X�s�[�h�͒x���A�~�Ղ̒[�̕��قǃX�s�[�h���������A���R�[�h�Ղɂ����S�~�́A�݂��̈ʒu�W��ۂ��Ȃ������Ă����B �@ ����͂�A�b�͓r�����Ȃ������֍s���̂����A�n���͑��z�̎������N�����Ĉ��肷��̂����A�n��������Ă����X�s�[�h�́A����107�A229Km�Ȃ̂��������B�S�r�A�g�������Ēǂ����Ȃ������m��Ȃ��B �@ ���z�n���̂��̂���͂̒��ʼn���Ă���A��͂��r�b�O�o���̔j��̃X�s�[�h�ɏ���Ă��̂������X�s�[�h�Ŏl�������ɍL�����Ă���Ƃ�������A���͂�������������̃X�s�[�h�ňړ����Ă���̂��낤���H �@ ���o����O���琢�E�ȂǂƂ������̒P�ʂ̌��_�������ɂ���̂����A�����͓V�����������̂��n�������������Ƌ^��������Ă����B �@ �I���O6�`5���I���̃C���h�ɂ́A���J���i�邱�Ƃ�E�ƂƂ��A�A�[���A�l(���̒n�悩��C���h�N�����Ă�������)�ɂ��C���h������_�b�I�ɐ����A�l�⎩�R�͐_�X��F���n����(�������u�u���t�}���v�ƌĂ�ł͖`����������Ȃ���)��������̂Ƃ���x�[�_���T��M��o�������ƁA���̐��E�ɂ͂������̗v�f�������āA����炪�W�����Ă��̐����\�����Ă���ƍl�����V�����}�i(����)�����@�����͂Ƃ��Ă������ƌ����Ă���B �@ �V�����}�i�B�́A�N�����E����������Ƃ������Ƃ����ł͂Ȃ��A���̐��ɑ��݂���S�Ă̂��̂́A���݂ɊW���������Ő������A���̊W�̊ւ�肪��ł���Ƃ������Ƃ��ő�̉ۑ�ł������B �@ �߉ނ������V�����}�i�B�̈���ł������B���̂�����̂��Ƃ́A�u�k�Њw�p���Ɂw���ɂ̂��������������Ɓx(�c�㑾�G��)�ɏڂ����L�ڂ���Ă���B �@ ������栚g�������̂ŁA���������V�����̗l�Ȑ����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������B���̓o�������̍l�����傢�ɉe�����Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��������B�A�j���f��w�V��̏郉�s���^�x�̗l�ɁA���E�����ɕ����Ă���G���������̂��B���}���������Ėʔ������A�����͐����Ⴄ�B �@ �n���̒n���͏����h�炢�ł���̂ŁA�n�����猩���k�ɂ̕����Ƃ����͍̂��^��(�R�}�����I����O�ɂ́A�����傫���Ԃ�铮���̂悤�Ȃ���)�ɂ���āA�F����Ԃ̒��ł̐�ΓI�k�ɂƂ����̂͂Ȃ��āA��25800�N�������ɋɕ������ړ�����Ƃ����̂ł���B �@ �����ߏ\�����y�ɋɊy��y�������āE�E�E�E�ƌo���ɂ��邪�A����Ƒ҂��āB�����̍��͂����Ă��قړ�ɕ����Ƃ��k�ɕ����͒n�����猩���F���̍��W�Ƃ��Ă̌����͂��̂����A�����ƌ����Ă��A�n���͈����1��]���Ă��āA���̐�����12���Ԍ�ɂ͉F�����W���猩��Ɠ����ɂȂ��Ă��܂��B �@ �ĂȁA���������l����ƁA���o�T��������l�̓��̒��ɂ́A�n�����ł͂Ȃ��āA�V�����������̂����m��Ȃ��B���₢��A�������������I�ȈӖ��ł͂Ȃ��āA��������ň�����I����Ă����A�܂�l���̏I���̕����Ƃ��āA���̕��p���ϔO�I�ɕ\�������̂��Ƃ����B�N�w�Ƃ������͓̂�����̂��B �@ ���������A�u�Ɋy�v�Ƃ������t��������̂̓N�}���W���E(�������Y�@350-409)�Ƃ����l�������B �@ �u�r���ƌځv�Ƃ������t�������āA�u�܂������̑��������Ȃ����v�ƌ����̂�����ǂ��A�F���Ƃ����傫�Ȑ��E�̒�����A�������̐����l�����Ă݂�ƁA�Ȃ�Ə����Ȑ������ł����āA�����Ȃ��ƂɃN���N�����A�W�����Ƃ��Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�W���Ƃ��Ƃ��Ȃ��琶���Ă��錻���������Ă���B �@ �_�˂̖�i�͕S���h�����Ƃ����̂�����ǂ��A���̈��̖�����̉��ɁA�����s�҂�����Εv�w���܂�����A�͂��܂��ߗׂƂ̂��ߎ����A�����Ċ��������Ƃ��y�������Ƃ�����������Ă���B �@ �F���̓r�b�O�o���Ŏn�܂����Ƃ����̂����A�r�b�O�o���̔��o�ɏ���Ă��̂����Ă��鎄�����Ȃ̂�����A���߂Ď�̓͂��͈͂̒��ł́A�s��ՓV�ł͂Ȃ��A���z���M�Ő����Ă����������̂ł���B �@ �u���͎��ł����ėǂ������B�������ł���������A���͂��Ȃ��ɏo����B���Ȃ��ɏo��ėǂ������v�Ƃ��������l��ڎw���̂������̖{���̊肢�ł���ƌ���ꂽ���������B���͂��̔����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�u���͎��łȂ����������悩�����B���Ȃ��Əo������Ȃ������v�ƌ����Ȃ�����͐����Ă���̂����m��Ȃ��B�F���Ƃ����������j�̒��ŁA���̂��������Ă���Ƃ��������͂Ȃ��킢�Ă��Ȃ��̂��낤���H �@�@ �@ |

|

| ���F�� | |

|

���F���̎n�܂�

�@ �u�F���͂ǂ��܂ł킩���Ă��邩�v�Ƃ����\��������̂́A����ƉF���Ƃ����̂��킩���Ă�������ł��B�F�����n�܂��āA���낢��i�����Č��݂̎p�Ɏ����Ă��܂����A����������������肾�ẮA���݂̎p����A���ߋ��֑k���Ă������ƂɂȂ�킯�ł��B�܂蕁�ʂ͎��Ԏ��ǂ���Ɏn�܂肪�����āA���݂܂ŕω����Ă����܂����A�����ɒ��ׂ���͋߂����璲�ׂĂ����̂ŁA���݂��班���́A�����Ă��̂܂��̂Ƃ����悤�ɒH���Ă����킯�ł��B���̈Ӗ��ł́A�A�[�I���@�ƌ����܂����A���ݒm���Ă���m�������ɂ��Ă��ߋ��𐄑����Ă����܂��B�������b�Ƃ��Ă͕K�����Ԏ��ɉ������b�����Ă����킯�ł��B���������āA�l�X���F����F������Ƃ������Ƃ́A�܂����݂̒m���Ă��鐢�E��F��������ŁA���ߋ��͂ǂ��������̂��낤���Ƃ����悤�ɐ������Ă����킯�ł��B �@ �܂��F���̔F���̗��j����H���Ă݂�ƁA��ԏ��߂ɉF���Ɋւ��ĕ`���ꂽ�}�́A�G�W�v�g�l���`�����F���}�ł��B�������A���̐}���`�����O�̐_�b����ɂ��F���_�͂���܂����B���E�������閯���͐_�b�������Ă��܂����A�����ɂ͋��ʂ�����肪����܂��B�ǂ̂悤�ɂ��ĉF�����n�܂����̂��A�ǂ̂悤�ɂ��Đl�Ԃ����܂ꂽ�̂��A�ǂ̂悤�ɂ��ĕ��������܂ꂽ�̂��A�Ƃ����̂��_�b��3�̎��ł��B�F�������̂悤�Ȃ��̂��琶�܂ꂽ�Ƃ��A������A������ƌ����ēV�ƒn�������ꂽ�Ƃ��A���邢�͓V����l�X���~��Ă��āA���̐��E��n�����Ƃ��A�l�X�ȉF���_�b������܂����A����͋�z�������E�ł��B�@ |

|

|

�����Ԙ_

�@ ��̓I�ɉF���̎p��`���������̂́A���������B���n�߂Ă���ł��B���ꂩ�玄�����̎�芪���Ă��鐢�E���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�Ƃ������Ƃ��A��̓I�Ȍ`�ɕ\���悤�ɂȂ����킯�ł��B����1���G�W�v�g�l���`�����F���}�ł��B����͉F���}�ƌ����Ă��{���͒n�}�ł��B�������G�W�v�g�̐l�X�ɂƂ��ẮA���̐��E���F���������킯�ł��B �@ �Ƃ��낪�C���h�l���`�����F���}�ɂȂ�ƁA����ɐ[���ɂȂ�܂��B�F���̌��t�̈Ӗ��������Ă����܂��ƁA�F���́u�F�v�͋�ԁA�u���v�͎��Ԃ��Ӗ����܂��B���������āA�F���_�Ƃ����͎̂��ԋ�Ԙ_�ł��B���������Ԃ��Ԃ͒��ږڂɌ����Ȃ��̂ŁA���̌`��ω��A���邢�͉^����ʂ��Ď��Ԃ��Ԃ�F�����Ă����킯�ł��B�܂��ɃC���h�l���`�����F���}�ɂ͎��Ԙ_�������Ă���킯�ł��B���_�A��Ԙ_�������Ă��܂��B�C���h�l�͒n�����ۂ��ƔF�����Ă����̂ŁA�����ł����ۂ��`���Ă���܂��B�����Ă��̉��ɎR������܂��B����̓G�x���X�g�𒆐S�Ƃ����R�ł����A�����ł����{��R(����݂���)�ł��B���E�̒��S�ɂ���R�̂��Ƃł��B���̉��ɒn���������āA���̒n�����ۂ�3���x���Ă��āA����ɂ��̉����T���x���Ă���B�����Ă��̉��������ƈꊪ�������ւ��x���Ă���Ƃ����}�ł��B���̎R�A�n���A�ہA�T�A�ւ̓C���h�̐l�X�ɂƂ��Ă̋�Ԙ_�ł��B���ɏہA�T�A�ւƂ����̂̓K���W�X��A�C���_�X��A���邢�͂��̗���̖��тŒ��ǂ������邵�A�G�ł����铮���A�܂�g�߂ȓ�����`���Ă��āA���ꂪ���E���x���Ă���Ƃ������Ƃł��B���͎��������ݍ������Ƃ��Ă���ւ̊G�ł��B����͉����Ӗ�����̂��B����͎��Ԙ_���Ӗ����Ă���킯�ł��B�v����ɓ����n�܂��\���Ă��āA�����ƒ����l���������āA�I��肪����B���̏I��肪���̎n�܂�Ɍq�����Ă����B�����Ă܂����Ԃ��o���āA�I��肪���āA�܂����̎n�܂�Ɍq�����Ă����B�܂菄�鎞�Ԃ̊T�O�������ɕ`����Ă���킯�ł��B���Ԃ͏���Ƃ������Ƃł��B �@ ���Ԙ_�ɂ�2����܂��āA1�͂��̂悤�ɏ��鎞�Ԃ��A���Ǝ����J��Ԃ��Ă����Ƃ����T�_�ł��B��������1�N�������ł��B1�N���t�ɑ����萶���A�Ăɐ������A�H�Ɏ���t���A�₪�Đ����Ď���ł����B�����������ō��ꂽ�V�����킪����o���āA�܂��V���Ȑ��Ɏp����Ă����A�]���։�Ƃ������t�ɂ�����܂����A���낢��p��ς��Ȃ���A���Ǝ����J��Ԃ��Ȃ��琶���Ă����̂ł��B�����Ă���1�̎��Ԙ_�́A���m���A�L���X�g���I�Ƃ����ׂ���������܂��A�V�n�n���Ő��E���n�܂����Ƃ����T�_�ł��B��ڎU�ɍŌ�̐R���Ɍ����Ď��Ԃ�����I�ɗ���Ă����A�Ō�̐R���Ńn���}�Q�h��������Ƃ����A���Ԃ�����I�ɗ������̂ł��B���̈���I�ɗ���鎞�ԂƏ��鎞�ԁA�ǂ��炪�ǂ��A�����Ƃ����l�����ł͂Ȃ��āA���Ԙ_�Ƃ��ė����Ƃ��厖�Ȃ��Ƃł��B����I�ɐi���A�i�����邾���ł͂Ȃ��āA�����Ƃ�������邮�����Ă���悤�ȏz���鎞�Ԃ̒��Ŏ������͐����Ă���킯�ł��B�����A���ɑ��z�������āA��ɑ��z������ŁA���̌J��Ԃ��̒��Ő����Ă���킯�ł��B���̌J��Ԃ��̒��ŏ��鎞�Ԃ��Ă���Ɠ����ɁA�������Ɛi�����Ă����Ƃ����A����2�̑g�ݍ��킹�Ő����Ă��܂��B������ɂ��Ă��C���h�l���l�����}�́A�܂�������ԂƎ��ԂƂ���2�̂��̂������ɕ`����Ă��܂��B���̕ӂ�͐_�b�������i��ŁA�N�w�I�ȍl�������F���}�Ƃ��ČŒ肵���킯�ł��B �@ |

|

|

���V�����ƒn����

�@ �����Ė{���̈Ӗ��ł͉Ȋw�I�ł͂���܂��A���������ώ@�Ɋ�Â��Đ��������F���_������܂��B���ꂪ�A���X�g�e���X�̉F���_�ł��B�A���X�g�e���X�͓V�����������܂����B�n�����F���̒��S�ɂ���A���z�ƌ��ȊO��5�̘f�����n���̎��������Ă��āA�y���ޕ��̍P���V�����������Ɖ���Ă���Ƃ����l�����ł��B�A���X�g�e���X�̎��R�w�̕����̍����͉A��C�A���A�y�ł��B�����Ă���4�̌��f��g�ݍ��킹�āA���ׂĂ̂��̂��o���オ���Ă���ƍl�����킯�ł��B�n�܂�ƏI��肪������̂������^���ŁA����͒n���̐��E�ł���B�܂��A�n�܂肪�Ȃ��A�I�����Ȃ��A��ɉ���Ă���^�����~�^���Ƃ��A����͘f���̐��E���Ƃ����l�����ł��B���ɂ��f�����E�̓G�[�e���łł��Ă���A�F���͗L���ł���A�^��͑��݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ������܂����B���̃A���X�g�e���X�̉F���_��2000�N�ɂ킽���Đl�X���M�p�������̂ł����A�ώ@�Ɋ�Â��Ă���͎̂����ł��B �@ �������ώ@�ɂ���ē���ꂽ�����Ƃ����Ō����ɓ����Ă���͂�ʂ����^���́A���͈Ⴄ���̂ł���A����̓A���X�g�e���X�̎��R�w���l�����Ŕ��ɑ厖�Ȋϓ_�ł��B�Ⴆ�A���X�g�e���X�́A���̂͊O����͂������Ȃ���Ή^���͂��Ȃ��ƍl���܂����B����͎������̐��E��������O���ƍl�����Ă��܂����A�{���ɖ��C�̂Ȃ��Ƃ���ł���A�����o���Ă��镨�͎̂~�܂�Ȃ��킯�ł��B�������C����ؖY��ė��z�I�ȏ��l������A�����Ȃ��Ă����������܂��B�����O�͂���������A�����������ς��܂��B���̂悤�ɒP�Ɋώ@�����ł����ƁA���C������̂ʼn����Ȃ��Ɠ����܂���B�������{���̐^���́A���C������čl������A�����Ȃ��Ă����̑����œ��������܂��B���̏�Ŗ��C�Ƃ������ʂ��l����Ύ~�܂錻�ۂ��N���܂��B�܂薀�C�͊O�͂Ŏ~�߂悤�Ƃ���͂ł��B�͂��������炱���A�~�܂�����A���x�̕ω����N����킯�ł��B���������Ă����Ō��������̂́A�������ώ@���邱�Ƃɂ���Ă��鎖�������炩�ɂȂ����Ƃ��Ă��A���̎����͐^���ł��邩�ǂ����͂킩��Ȃ��A�����ɐ^���ƌ��Ă��܂��Ɗ�Ȃ����ƂɂȂ�Ƃ����킯�ł��B�^���Ƃ����̂́A���̏ꍇ���Ɩ��C�ɂȂ�܂����A�]�v�Ȃ��̂����������߂ɁA�Ⴄ�悤�Ɍ����Ă���̂ł���Ƃ������Ƃł��B�Ⴆ�Α��z�������珸���āA���ɒ���ł����̂��A�������̎p�͑��z���n���̎��������Ă���悤�Ɍ����܂��B �@�����������ے肵���̂��A�R�y���j�N�X�̒n�����ł��B�R�y���j�N�X�̍l�����͑��z�����S�ɂ���A�n�������̎��������Ă��āA�������͂��̉���Ă����ɂ��邩��A���z����������A���肵�Ă���悤�Ɍ�����Ƃ����l�����ł��B���̂悤�ɉ��肷��ƁA�������������z�̋߂��ɂ���Ƃ������Ƃ��A�����ɐ����ł��܂��B�����͏��̖����▾���̖����ƌĂ�āA���z�Ɋ��Y���ď������蒾�肵�Ă��܂��B����͋��������z�̂����߂�������Ă���Ɨ�������Ηǂ��킯�ł��B����͖{���ɃR�y���j�N�X�I��]���ł��B���̂悤�Ȃ��Ƃ͏������邾���ł͍l���悤������܂���B�������l�X�ȉ^���ׂ�ƁA���̂悤�ɉ��߂���̂����R�ł������̂ŁA�n�������o�Ă��܂����B |

|

|

���K�����I�E�K�����C

�@ �n�����͎���ɍL�����Ă����܂������A���̒��ł���ɑ厖�Ȕ���������܂����B����̓K�����I�E�K�����C�̔����ł��B�K�����I�́A�F����悭�����m�̂悤�ɁA�U��q�̓����������܂����B�܂��A�ނ͒n������M���Ă��ď@���ٔ��ɂ�����ꂽ�����A��������������ɁA�u����ł��n��������Ă���v�Ƃ����悤�əꂢ���ƌ����Ă��܂��B �@ ����������ȏ�ɔނ͉F���_�ɏd�v�Ȗ������ʂ����܂����B����̓K�����I���]������p���ď��߂ĉF�����ϑ������l���Ƃ������Ƃł��B�]�����������ō���Ă݂āA���̖]�����Ŗ��߂āA�ؐ���4��q���������Ƃ��A�����f�R�{�R���Ă��邱�Ƃ�A���z�ɍ��_�����邱�Ƃ������Ƃ������Ƃ́A���Ԃ��m���Ǝv���܂��B�����Ă��܂�m���Ă��܂��厖�Ȃ��Ƃ́A�ނ͖]�����œV�̐�������Ƃ������Ƃł��B�����ēV�̐�͑����̐��̏W�c�ł���Ƃ������Ƃ����܂����B�v����ɔނ͖]�����Ō��āA���z�������ɂ��鐢�E���L�����Ă���Ƃ������Ƃ����܂����B�A���X�g�e���X��R�y���j�N�X�͑��z�n�̒��S���n���ɂ���̂��A���z�ɂ���̂��A���̑��������Ă��܂������A�����ł͂Ȃ��āA���̑��z�������ɂ���A�v����Ɏ������̉F���͖����̑��z���U����Ă��鐢�E�ł���Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ����̂��K�����I�ł��B���̈Ӗ��ł͔��ɍL���F����Ԃ̒��ɖ����̑��z�A�܂萯���U����Ă��āA�����̑��z�̂��ɁA�����̒n���̂悤�Șf�������݂��邩������Ȃ��Ƃ����l�����́A17���I�̎n�ߍ��ɂ͂����L�����Ă����Ƃ������Ƃł��B |

|

|

���n�[�V�F��

�@ ���E�������ł���Ƃ����l�����́A���Ƀ��l�T���X���ɏo�Ă��܂����B��q�C���o�āA�l�X�ȐV�����y�n��l�ނ������̂ŁA�V�㐢�E���������E�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl����悤�ɂȂ����̂ł��B���̂��Ƃ��͂�����Ǝ������̂��n�[�V�F���ł��B�n�[�V�F���͌��a45�Z���`�̖]�����ŁA�V�̐�̒��̐��̎U���ׂ܂����B�ނ͓V���ʂ���Ղ̖ڂ̂悤�ɐ��ĔԒn�����āA�e�Ԓn���Ƃɐ��������邩�Ƃ����̂𐔂��Ă����܂����B����ɂ��̐������邳���Ƃɐ����Ă������̂ł��B���ɖ��邢�������A�^���炢�̖��邳�����A�����炢�̐������Ƃ����悤�ɐ����Ă����܂����B �@ �����Ĕނ͂��ׂĂ̐��݂͂�ȓ������邳�ł���Ɖ��肵�܂����B����Ɩ��邭�����鐯�͋߂��ɂ���A�Â������鐯�͉����ɂ���Ƃ������ƂɂȂ�A�O�������z�Ƃ��Đ��̕��z�邱�Ƃ��ł��܂����B�ނ͑��z��n�����F���̐^�ɂ���Ǝv���A���̎��𒆐S�Ɉ���������̂_�ƌĂсA���̉�ł���ƍl���܂����B���������ăn�[�V�F���́A���Ƃ����̂͌��݂ƒ��a�̔䂪5��1���炢�̘c�Ȋi�D�ɂ܂��Ă���ƍl���܂����B���̍l�����͐������̂ł����A���͎������͐^�ɏZ��ł���̂ł͂Ȃ��A�[�����̕��ɏZ��ł���̂ł��B�����Ď��ۂ͂����Ɣ��a���傫���~�ՂɂȂ�܂��B�������͒[�̕��ɏZ��ł���Ƃ���ƁA������������������ƌ����Ȃ�����������܂��B�����Đ�������������������V�̐�Ƃ��Č����Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�����c�ɕ��z���Ă��邩�炱���A�V�̐�̂悤�ɂȂ��Č�����Ƃ������߂������킯�ł��B�����Ĕނ͂��̂悤�Ȑ��̉�A�܂萯�_���F���ɓ]�X�Ƒ��݂��Ă���ƍl���܂����B����_�����ƌĂ�ł��܂��B |

|

|

����͉F��

�@ �n�[�V�F���̗\�z�ɑ��Ď��ۂǂ̂悤�ɂ��̉F����Ԃɂ͐����U����Ă���̂��ׂ錤�����A���ꂩ��150�N�߂��������Ă��܂����B�����čŏI�I�ɂ͋�͉F���Ƃ����l�����Ō��������܂����B����͑�_��(�O���[�g�f�B�x�[�g)�ƌ����܂����B�A���h�����_�启�_�Ƃ�����N�قǑO����m���Ă��āA���̂悤�ɓ_�Ō�����̂ł͂Ȃ��āA�L�����Č�����启�_�������āA���̃A���h�����_�启�_���V�̐�̒��ɂ��鐯�̏W�c�Ȃ̂��A�V�̐�̊O�ɂ���W�c�Ȃ̂��Ƃ�����_�����N�������킯�ł��B�����Ă��̉������@�͋����𑪂邱�Ƃł����B�����𑪂��ēV�̐�̒[���������ɂ���ΊO�ɂ���A�߂��ɂ���ΓV�̐�̒��̐��c�A�܂萯�̏W�c�ł���Ƃ������Ƃł��B�������͂قƂ�ǓV�̐�̒��ɂ��鑼�̐��c�Ɠ������邳�Ȃ̂ŁA�����O����ʂ����Ȃ��̂ł��B �@ ���̂悤�Ȏ��ɁA�ό����Ƃ������邳���K���I�ɕω����鐯���g���ċ��������肷����@���J������܂����B�ό����̖��邳�̎����Ɛ�Ό��x�Ƃ����A���̐������X�����Ă���S�G�l���M�[�Ƃ̊ԂɊW�����邱�Ƃ��킩��A���̊W�𗘗p�����̂ł��B�ό����̎����𑪂�A��Ό��x�����߂āA�����Đ�Ό��x�ƌ������̖��邳���r���ċ��������߂�Ƃ������@�ł��B�����Ă��̕��@���g�����Ƃɂ���ăA���h�����_�启�_�͓V�̐�̊O�ɂ����āA�V�̐�̑傫����3000�{�������ɂ���Ƃ������Ƃ��킩��܂����B���������ʂ̋߂��ɂ��鐯�̏W�c�Ɠ������炢�̖��邳�Ȃ̂ŁA���X�����Ă�������������Ƃ������Ƃł��B���ہA�A���h�����_�启�_�͓V�̐������薾�邢�̂ł����A�������炢�A���邢�͂���ȏ�ɖ��邢���̏W�c�ł���Ƃ������Ƃ��킩��A����ŋ�͂ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B��͂͐������悻1�牭����2�牭�A�傫�����̂�3�牭���炢�W�܂������̂ł��B���������Z��ł���͕̂��ׂ�������͂ł��B�����Ă����V�̐���(Milky Way Galaxy)�ƌĂ�ł��܂��B���̂悤�ɋ�͂Ƃ�����ɕ������ł܂�A���Ƃ��ċP���Ă��āA���ꂪ�_�X�ƉF����Ԃɕ��z���Ă���Ƃ������Ƃ�1924�N�ɖ��炩�ɂȂ�A��͉F�������m�����܂����B |

|

|

���c���F��

�@ �������́u����v�]�����Ƃ����]�������g�����Ƃɂ���āA��艓���̐��E�̎p��m�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B����܂ł͂��߂��Ƃ��낵���ʐ^�Ŏʂ��Ȃ������̂ŁA��z���邾���ł����B���������ɉ����ɂ����͂��ʂ���悤�ɂȂ����̂ŁA�F�������ԓI�ɐi�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����l��������̓I�Ȏp�Ō�����悤�ɂȂ�܂����B �@ �����Ă��̐i����m�邽�߂ɂ́A����1�d�v�Ȕ���������܂����B����͖c���F���ł��B���͋��1��1�ɑ��āA���̋�͂܂ł̋����Ǝ��������̑��x�A���̋�͂��������ɋ߂Â��Ă��邩�A���������Ă��邩�Ƃ������̂ł����A����2��Ɨ����Ċϑ��ł���悤�ɂȂ�܂����B�߂Â��Ă��邩�A���������Ă��邩�Ƃ����̂̓h�b�v���[���ʂ��g���đ���܂��B���̃h�b�v���[���ʂ͗L���ł��ˁB�T�C������炵�Ȃ���߂Â��Ă���ƃT�C�����̉��������������āA��������ƁA�T�C�����̉����Ⴍ��������Ƃ������ۂł��B���������ŁA�������߂Â��Ă���Ɛ����ɂ����A���Ō����������A���Ō����Δg�����Z�����ւ���܂��B�����ĉ��������Ă�����������̌�����͔g�����������A�܂�Ԃ����ɂ���܂��B����ɂ���Ď��������̑��������o���邱�Ƃ��ł��܂��B �@ ��͂ɂ��āA�����o�����͎̂��̓K�X�ł��B�K�X�����x�̍�����Ԃɂ��Ă����ƁA������������o���܂��B�����ăK�X�̐����A�Y�f��_�f�A���f�ȂǁA�ǂ̂悤�Ȍ��f�ł��邩�ɂ���āA���ꂼ�ꂻ�̌��f���ƂɎw��������Ă��܂��B�����ĒY�f�Ȃ炱�̔g���A���f�Ȃ炱�̔g���A�_�f�Ȃ炱�̔g���Ƃ����悤�ɁA�e�C�I�����ƂɌ��܂����g���̌��������o���܂��B������P���ƌ����āA�g�����ƂɌ����Ċϑ����܂��B�����ĉ��������Ă���V�̂���̌��͐Ԃ����ɂ����̂ŁA�ǂꂾ�����ꂽ���𑪂�A�ǂꂭ�炢�̑����ʼn��������Ă��邩�����o���邱�Ƃ��ł��܂��B�A���h�����_��͎͂������̂����߂��ɂ����͂ł����A�b��200�L�����炢�Ŏ������ɋ߂Â��Ă��Ă��āA���悻30���N��ɂ̓A���h�����_�Ǝ������̋�͂͂Ԃ���̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă��܂��B���������̂悤�ȗ�O�������ƁA�قƂ�ǂ����������牓�������Ă��܂��B �@ �����ĉ������鑬��v������r�ɔ�Ⴗ��Ƃ����W�����̂��G�h�E�B���E�n�b�u���ł��B�������鑬���������ɔ�Ⴗ��Ƃ����̂́A�ǂ̂悤�ȏꍇ�ɋN���蓾��̂��ƌ����ƁA1�ȒP�ɍl������̂́A�Ⴆ�Ή^����̐^�Ɏq�ǂ��������W�܂��Ă��āA��Ăɏ���ȕ����ɑ���o�����Ƃ��܂��B��������Ƒ��̑����q�قlj����ɍs���A���̒x���q�قNj߂��ɍs���܂��B����͉������鋗���͑����ɔ�Ⴕ�Ă���Ƃ������Ƃł��B����͉������鑬���͋����ɔ�Ⴗ��Ƃ������ƂƓ������ƂȂ̂ŁA���������F���̒��S�ɂ��āA�߂��̋�͂��������̏ꏊ���牓�������Ă����A���̂悤�Ȋϑ����ʂ������ł���킯�ł��B���������������F���̒��S�ɂ���Ƃ����͍̂l���ɂ����̂ŁA�ǂ̋�͂��猩�Ă������悤�ɔ�юU���Ă����悤�Ɍ�����d�|��������ɈႢ�Ȃ��Ƃ����킯�ł��B���̎d�|���Ƃ͉F���̖c���ł��B �@ �������F�����c�����Ă���Ƃ͍l���ɂ����̂ŁA���̂悤�ɍl���܂��B�݂Ȃ����l�ЂƂ肪��͂��Ƃ��āA���̉F����Ԃ̊e�_�Ŏ~�܂��Ă���Ɖ��肵�܂��B�����ď��������đ傫���Ȃ��Ă����Ƃ���ƁA�N���猩�Ă��ׂ̐l�Ɖ��������Ă����悤�Ɍ����܂��B�����čX�ɏc�E���E�����̔䂪���ɂȂ�悤�ɉ��������Ă����܂��B�܂��1m�̐l��1�b�Ԃ�1m�A2m�̐l��1�b�Ԃ�2m��������Ƃ��܂��B����Ə�ɔ䂪���ɂȂ�A�`�͈��̊i�D��ۂ��܂��B����ƒN���猩�Ă��݂�Ȃ���������A�܂�������ő傫���Ȃ��Ă��܂��B�����ď����傫���Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃ��F����Ԃ��c�����Ă���ƍl���܂��B�܂�F���̋�ԓ_�Ɋe��͎͂~�܂��Ă��āA�F����Ԃ��c�����邽�߂ɂ��݂��ɉ��������Ă���ƍl����킯�ł��B���̂悤�ɍl����Ɖ������鑬���������ɔ�Ⴗ��Ƃ������Ƃ��A�F����Ԃ̂ǂ̋�͂��猩�Ă������悤�Ȗ@���Ƃ��Đ������܂��B�����ĉF����Ԃ��c�����Ă��邽�߂ɋ�͂����݂��ɉ��������Ă���ƍl����킯�ł��B |

|

| ���r�b�O�o�����_

�@ �O�͂̂悤�ȍl�������ƁA���݂̑傫���ɔ�ׂĉߋ��͂������������������A�X�ɑO�͍X�ɏ����������Ƃ����悤�ɉߋ��։ߋ��ւƑk���Ă����ƁA�F����1�_�ɏW�܂��Ă��܂��킯�ł��B���Ȃ��Ƃ����݂��̋�͓��m�����݂��ɏd�Ȃ肠���āA���ׂĂ̋�͂�1�̓_�ɏd�Ȃ�ƍl������Ȃ��킯�ł��B�����ŕ����w������`�Ƃ������t���Љ�Ă����܂��B�����w�ɂ�������`������܂��āA�����w�҂͂��ꂪ�ے肳��鍪���̂Ȃ�����́A�����Ɉٗl�ł��ɒ[�܂ōl���܂��B���������Ă��ߋ��֖߂��Ă��������ɁA�r���ł�߂闝�R���Ȃ�����͂����Ƌɒ[�܂ōl���ĉF���̎n�܂�A�܂莞�Ԃ��[����1�_����n�܂����ƍl����킯�ł��B1�_����n�܂����Ƃ������Ƃ́A���ׂĂ̓_������1�_�ɂ���̂ŁA���݂͗���Ă��邷�ׂĂ̓_�����S�ɂȂ��Ă���ƌ����܂��B�����ĉF����1�_����n�܂����ƍl����ƁA���ׂĂ̕�����1�_�ɏW�܂��Ă���̂ŁA���x�����̂����������킯�ł��B���ꂩ�疧�x�������Ƃ������Ƃ́A������Ƌl�܂��Ă���̂ŁA���ɉ��x�̍�����Ԃ���o�������ƍl�����܂��B�������̒m���Ă��镨���A�Ⴆ�ΐl�Ԃ͕̑̂��q�̉�A�����q�łł��Ă��܂��B���̉���悭����ƌ��q����ł��Ă��āA���q���悭����ƁA���q�j�Ɠd�q����ł��Ă���B�܂��A���q�j�͗z�q�ƒ����q����ł��Ă���Ƃ����悤�ɁA���낢��ȕ����K�w����ł��Ă��܂��B���������ɖ��x��������ԂȂ̂ŁA���ׂĂ̕����K�w�����Ă��܂��A�{���Ɍ����I�Ȃ��̂���̏�Ԃ���o�������ƍl������Ȃ��킯�ł��B���̂悤�ȍ����x�E�����x�ł��ׂĂ̕��������Ă��܂��Ă����Ԃ���o�����āA����Ɏ������̒m���Ă��镨���\��������Ă����Ƃ����l�������r�b�O�o���F���ƌ����܂��B�r�b�O�o���Ƃ����̂͑唚�����_�ƌ����܂��B���e�������������ɁA���ɍ����x�E�����x��Ԃő��������Ŗc�����J�n���邱�ƂƁA�F���̎n�܂肪���Ɏ��Ă��āA�����x�E�����x��Ԃ�����ɋ}���Ȗc���ʼnF�����n�܂����ƍl����l�����ł��B �@ �r�b�O�o�����_�͎��̂悤�ȗ��_�ł��B�F���͔��ɏ��������E����n�܂�A�����Ď���ɖc�����āA���̉ߒ��ʼnF���ɑ��݂���������̕����A�Ⴆ�Αf���q�A���q�j�A���q�A�l�ԁA�f���A���z�n�A��͂Ȃǂ̍\�������܂�Č��݂܂Ŏ������Ƃ����l�����ł��B���̃r�b�O�o�����_�͉F���_�̐����h���_�ƍl�����Ă��܂��B �@ �����ĉF���i���̃V�i���I�͏ڂ����͌����܂��A���̂悤�ɕ`���܂��B�F�����n�܂����̂�10�̃}�C�i�X44��b�Ƃ����A�ƂĂ��Z�����Ԃł����A���̎���ɉF�������܂�܂����B�����Đ�قǘb�����A���Ƀ~�N���ȕ����̎���A�܂�f���q�̎��オ����A���q�j�̔������N���鎞�オ����A���ꂩ��v���Y�}��ԂƂ����āA�d�ׂ������q�̏�Ԃ�����A���ꂩ�猴�q���ł��āA���q�̉�ł����͂����܂�āA�����ėl�X�ȋ�͉F���̍\�������܂�Ă��܂����B �@ ���̓r�b�O�o���F���̒��Ŕ��ɓ�₾�ƌ����Ă����肪2����܂��B1�͉F���̑n���ł��B�F���͂ǂ̂悤�ɂ��Ďn�܂����̂��Ƃ������ł��B����Ɋւ��Ă͂܂������͏o�Ă��܂���B���͓����͉i���ɏo�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�w�n���L�x�ɂ��ΉF���͖�����n�܂����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�v����ɖ�����n�܂����ƍl������Ȃ��킯�ł��B������������A�K�����̕��͂ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂ꂽ�̂��Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B���������āA���ɂ������Ƃ��납��n�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��킯�ł��B�z�[�L���O�̘b������܂����A�����͎��Ԃ��Ȃ��̂Řb���܂���B�����Ă���1����͂̌`���A��͉F�����ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂ꂽ�̂��Ƃ������ł��B��͉F���Ƃ����̂͌��ݎ��������ϑ����Ă���F���ł��B����Ɋւ��Ă͂�����x�̗������i��ł��܂����B |

|

| ���F���̍\��

�@ �n�[�V�F���͂���̈�ɂ���V�̐�̒��̐��̕��z�������ɒ��ׂāA���_�̐}��`���܂����B���݂̓V���w�҂�����1��1��͂ɖ]������������1��1�����𑪂��Ă��܂��B�����𑪂�Ƃ����Ă����ۂ̓h�b�v���[���ʂ��g���āA�ǂꂭ�炢�̑����ʼn��������Ă��邩�ׂĂ��܂��B�S�̂�7000�قNj�͂������āA�n�[�V�F�����`�����}�ɂ�1700���炢����A���1��1�ɖ]�����������ăh�b�v���[���ʂ𑪂��Ă����킯�ł��B10�N�قǑO�ł����A���̎d��������̂�5�N�Ԃ��������ƌ����Ă��܂��B���݂͂ق�1�N�łł��܂��B���ꂭ�炢�������ǂ��Ȃ��Ă��܂����A����ł�1700�ł��B �@ �����Ă��̋�͕��z���ォ�猩���悤�Ȑ}����A�F���Ƃ������t������܂����B��͂����݂��Ă���̈�Ɋۂ��������Ă��A���̗̈�̒��ɂ͂قƂ�Nj�͂͌����Ȃ��̂ŁA������ƌĂ�ł��܂��B��͂�������̂͂��̊ۂ����̏�Ɍ����܂��B���傤�ǃV���{���t�ɑ��𐁂������A���ĂāA���̖A�������f�ʂɌ�����킯�ł��B�����Ă��̖A�̖��̕����ɂ�����Ƃ���ɋ�͂��W�����Ă���Ƃ����A�F���̖A�\������������܂����B���ꂪ15�N�قǑO�ł��B��ԑ傫���A�̃T�C�Y�����1�����N���炢�ł��B���������点������5�����N���炢�̋������ɂ����ĖA�����݂��ɂԂ��荇���Ă���悤�Ɍ����܂��B���_���̎p�͉F���̂���������ɂ����ʂ��Ă���ł��傤����A�F���͖A���Ԃ��荇���Ă���p�ʼni���ɎU����Ă���Ƃ����C���[�W���ǂ��̂ł͂Ȃ����ƂȂ��Ă��܂��B������1�����N���炢�̃X�P�[���ŖA�\��������Ă���Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂����B���͂܂����̖A�\���̌����͂͂�����Ƃ͂킩���Ă��܂���B���R�̂����ɂł���Ƃ����l�����܂����A�{���Ɏ��R�̂����ɂł���̂��A���������p���������̂�������܂���B����1�̃q���g�Ƃ��āA�u�A�v�Ƃ������͂����ւ�Ɂu��v�Ə����܂��B�u��v���u�ȁv�������˂��o�Ă��܂��B�����Ă��́u�A�v�̈Ӗ����l����ƁA�����ւ�͐��ł��B�����āu��v�͐Ԃ����Ȃ̂ł��B�����ɐԂ�����������D�w�̎p�̏ی`���������́u��v�ł��B���������āA�����Ɍ��������̂������Ă���p�𐅂ŕ��ł�����̂��A���Ƃ������Ƃł��B���ہA�������Ő����Ԃ�������A��قŐ�����������A�C�݉��Ŕg��������Ƃ���ȂǂŖA���������Ă��܂��B�܂�G�l���M�[�����̒��ɓ��������ʂƂ��ĖA���o��킯�ł��B�����Č�������p������Ƃ���ł����A�A����������̂ł��B���������āA����������Ă���F���̖A�\����������������p���������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��l������킯�ł��B�܂��A��͂���������W�܂��Ă���̈���O���[�g�E�H�[���ƌĂ�ł��܂��B�O���[�g�E�H�[���I�u�`���C�i�������̒���ł�����A����͉F���ɂ����閜���̒���A�v����ɐ��������̒���̂悤�ɔ��ɔ����Ǐ�ɏW�܂��ĘA�Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł��B��̂��̖����̒����6�����N���炢�����Ă��܂��B���������ɓn���ċ�͂����ɔ����Ǐ�ɘA�Ȃ��Ă���̈悪���݂��āA���̂悤�ȗ̈悪���ӏ������݂���炵���Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂����B �@ ���݁A1990�N����5�{���炢�����̈�܂ł̋�͕��z�ׂ悤�Ƃ����������n�܂��Ă��܂��B�܂��\���i��ł��Ȃ��̂ŁA�ǂ̂悤�ȍ\��������̂������܂���B�������n�߂�1990�N��A1980�N�ォ���ׂ�Ƃق�20�{�����܂ŁA�܂�100�����N�̗̈�܂ōL���ċ�͕��z�ׂ�Ƃ������Ƃ��i�݂���܂��B������100�{�ɂȂ�ƁA�ϑ�����ׂ���͂̐��͋�����3��ɔ�Ⴗ��̂ŁA100���{�ɂȂ�܂��B����͑̐ς�������3��ɔ�Ⴗ�邩��ł��B���͔��ɖ]�����̐��\���オ��A�@�B�����ꂽ�̂ŁA1�̋�͂̋����𑪂�̂�15��������Α����悤�ɂȂ�܂����B�n�b�u����1924�N�ɑ��������́A1�̋�͂܂ł̋����𑪂�̂�30���Ԃ�����܂����B��ӂ�5���Ԃ��炢�������Ԃ������̂ŁA��ɂȂ�ƃV���b�^�[���J���Ă�����5���Ԓǂ������āA�V���b�^�[����āA�܂����̓����������Ɍ����ăV���b�^�[�J���āA�Ƃ������Ƃ�6���ԌJ��Ԃ��܂����B�����č���5���ŎB���悤�ɂȂ�܂������A100���͂ƂĂ������ł��B���������낢��Ȗ]���������܂��g���āA�����I�ɋ�͂̎p�A���z�ׂ悤�Ƃ������Ƃ��s���Ă���̂ŁA2015�N���炢�ɂ�100�����N���炢�܂ł̉F���̍\�����T�˂킩���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̒��Ŗ{���ɐV�����\����������̂��ƌ�����ƁA�킩��܂���Ƃ��������悤������܂���B�Ƃ������Ƃ͉F���̍\�����ǂ̂悤�ɂ��Ăł������̖{���I�ȗ��_���܂�������Ƃł��Ă��Ȃ��킯�ł��B���̈Ӗ��ł́A���͗��_���Ȃ̂ł����A���_�̊ϓ_������܂��s�\���Ȃ܂܂Ȃ킯�ł��B���������āA�����͉F���̎p�����N���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����A���_�̕����撣���āA�{���ɂ��������\�������̂悤�Ȏ��Ԍo�߂łł���Ƃ������Ƃ��ؖ��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă��܂��B�@�@ �@ |

|

| ���n���� 5 | |

|

���Ñ�M���V���̓V���w