要石1地震蟲・要石2鹿島神宮・要石3・要石4・要石5鹿島神社・要石6タケミカヅチ

鯰絵(なまずえ)1・鯰絵2・鯰絵3・鯰絵4出版文化・鯰絵5伝統絵画・瓢鮎図

鹿島神宮・地震鯰の伝説・鯰と地震・・・

平安鎌倉時代の飢饉飢餓天災考

平安鎌倉時代の飢饉飢餓天災考 雑学の世界・補考

ナマズが地震の源であるとする説は江戸時代中期には民衆の間に広まっていたが、そのルーツについてはっきりしたことはわかっていない。安土桃山時代の1592年、豊臣秀吉が伏見城築城の折に家臣に当てた書状には「ナマズによる地震にも耐える丈夫な城を建てるように」との指示が見え、この時点で既にナマズと地震の関連性が形成されていたことが伺える。

巨大なナマズの姿をした、日本の伝説の生物。地下に棲み、身体を揺することで地震を引き起こすとされる。

古くは、地震を起こすのは日本列島の下に横たわる、あるいは日本列島を取り囲む竜だといわれていたが、江戸時代ごろから、大鯰が主流になった。

鹿島神宮の祭神武甕槌大神は、大鯰を要石で押さえつけることで地震を鎮めるという。ただしこれは要石が鹿島神宮にあったことによる後代の見付で、武甕槌大神は本来は地震とも大鯰とも無関係である。

■要石が地震を起こす地底の大鯰の頭を押さえているから、鹿島地方では、大きな地震がないと伝えられています。

■要石は見かけは小さいが、実は地中深くまで続いている巨岩です。地上の部分は氷山の一角です。

■水戸の徳川光圀公(みつくに)が、要石の根本を確かめようと、七日七晩この石の周りを掘りました。でも、掘れども掘れども、掘った穴が翌日の朝には元に戻ってしまい、確かめることできませんでした。さらに、ケガ人が続出したために掘ることをあきらめた、という話が「黄門仁徳録」に伝えられています。

■現在は、要石の下には鯰がいると言われていますが、江戸時代の始めごろまでは龍(りゅう)がいると言われていました。

■万葉集(まんようしゅう)に、香島の大神おおかみ)がすわられたと言う、石の御座(みまし)とも古代における大神祭(おおかみほうさい)の岩座(いわくら)とも伝えられる霊石(れいせき)です。

■地震歌を一首

ゆるぐとも よもや抜けじの 要石 鹿島の神の あらんかぎりは

■鯰と地震2

最近動物の異常行動と地震との間に関連があるとの研究が進んできました。

■ナマズと地震との関係

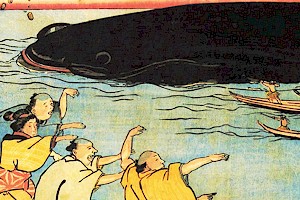

犬やカラスやミミズなど、様々な動物の異常行動が世界各国で報告されている中で、日本では「地中の巨大ナマズが怒れば地面が揺れる」、古くからナマズと地震との関係には因縁ようなものがあります。鯰と地震の俗信が生まれたのは江戸時代の初期頃、人口の多い江戸で地震の被害が大きくなるとともに、ナマズの不思議な行動と地震との関係に関する言い伝えが生まれたようです。江戸時代末期には世間一般に信じられていたようで、現在でもその伝説に基づく民話が残されています。

とくに、安政2年(1855)の安政江戸地震の直後には、鯰をモチーフにした錦絵が出まわりました。これは鯰絵と呼ばれ、鹿島大明神が「要石」で大ナマズを押さえている絵などがあります。鹿島の神が、大地に要石を打ちつけて、大鯰または大蛇の首を押さえこんでおり、鹿島の神が時折留守をしたり、気をゆるませたりすると、大地震になるという言い伝えが、鹿島の要石と鯰の関係で表現されるなどしています。茨城県鹿島神宮には今でも、「要石」という石があり、鯰の民芸品が観光用に売られているようです。

安政江戸地震の状況を書いた安政見聞誌には次のような記事が書かれています。

「本所永倉町に篠崎某という人がいる。魚を取ることが好きで、毎晩川へ出かけていた。二日(地震当日)の夜も数珠子という仕掛けでウナギを取ろうとしたが、鯰がひどく騒いでいるためにウナギは逃げてしまって一つも取れぬ。しばらくして鯰を三匹釣り上げた。さて、今夜はなぜこんなに鯰があばれるかしら、鯰の騒ぐ時は地震があると聞いている。万一大地震があったら大変だと、急いで帰宅して家財を庭に持ち出したので、これを見た妻は変な事をなさると言って笑ったが、果たして大地震があって、家は損じたが家財は無事だった。隣家の人も漁が好きで、その晩も川に出掛けて鯰のあばれるのを見たが、気にもとめず釣りを続けている間に大地震が起こり、驚いて家に帰って見ると、家も土蔵もつぶれ、家財も全部砕けていたという。」

安政江戸地震の3-4時間前に地震を予知した話です。

さて、地震と鯰の関係、一体どんな関係があるのでしょうか?

大正12年(1923)の関東地震後に、青森県の東北大学付属浅虫臨海実験所において畑井新喜司博士らが科学的なナマズと地震との関係に関する研究を試みました。水槽に飼育されたナマズに対し、ガラスをノックしたときの反応の敏感さを観察しました。その結果、80%の確からしさで数時間以内に地震を感じたと報告されました。また、地面に微弱に流れている地電流も同時に計測した結果、地電流にV字の変化が現れたときにナマズが反応しているとも報告しています。

東京都水産試験場においてナマズと地震との関係に関する研究が1976年4月から1992年3月までの16年間行われました。もちろん、俗信から始まったわけでなく、畑井博士らの研究成果も含め、文献調査、聞き取り調査から慎重にナマズを選定しています。電気的に敏感であることも考慮されました。試験場の広い敷地内の静かな場所のプレハブ小屋内に3台の水槽を設置しナマズが飼育されました。公害用の振動計を水槽内部に設置し、24時間連続でナマズの暴れ程度を振動として記録を行いました。1978年から1992年までのナマズの異常行動と東京都での震度3以上の地震91例のうち、実験が欠測となった4例を除いた87例に対して、明らかに10日前に異常行動が見られたものが27例あり、単純に打率に直すと3割1分であったと報告されています。

それでは、なぜ地震の前にナマズが騒ぐのか?に触れてみましょう。

一般的に動物を刺激する要因は、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、温度覚、痛覚、振動覚、平衡覚、電気覚などの感覚を刺激すると考えられます。これらを刺激する現象が地震に先行して発生していることが考えられますが、いまのところそれらの現象に関しては明確に示されるに至っていません。しかし、情報の少ない中において、現在、動物を刺激する要因としての最有力候補は、帯電エアロゾルとパルス状の電界変動などが考えられており、科学的な研究が始められています。もちろん様々な要因が複合して刺激を与えている可能性も考えられています。

宮城県立看護大学の浅野教授はナマズの電気感覚に関する研究を神経細胞サイズから行いました。ナマズはコイなど他の魚種にはない水中の微弱な電位差を感じる能力があり、その感覚の鋭さは人間やコイなどが感じる能力の100万倍に近い0.05μV/cm付近で、特に1Hz-30Hz程度の低周波に敏感であると報告しました。この感覚の受容器は頭部を中心にナマズの表皮全体に分布する小孔器です。たとえば、琵琶湖のような広い湖に乾電池が1個投げ込まれたとすると、そのことを数キロメートル先で感知できる能力とであるようです。

このように、ナマズは電気に非常に敏感であることから、実際に地震に関係する電気的な変化(電磁波)を観測している防災科学技術研究所の藤縄博士らが、電磁波の記録と東京都水産試験場のナマズの行動量との対比を試みました。その結果、地中の電気的な変化(パルス状の電界変化)が激しい時にナマズの行動が活発という可能性があることが解ってきたようです。特に1992年2月2日の東京湾で発生したM5.9の地震の一週間程前に電磁波のパルス数とナマズの行動量の増加が認められ、地震との関係が疑われています。

大阪大学の池谷教授は地震に先行するナマズの異常行動などの動物異常行動は電気的なシグナルが関係しているのではないかとの視点から様々な研究や実験を行っています。そのうち、ナマズとウナギに対しても電気的な反応に関する実験を行いました。この結果によると、ウナギは0.5V/mの電場強度で騒ぐが、ナマズは5V/mの強度まで騒がなかったとして、ウナギの方が電気的に敏感ではないだろうかと指摘しています。前述の「安政見聞誌」には、ウナギを釣りにいったが、ナマズが騒いでいたことが書かれていることから、これはいち早くウナギが地震に関係する微弱な電気的シグナルを感知して姿を隠し、遅れて大暴れしていたナマズが釣られたのではないかとの推測ができるとしています。

果たして、ナマズを筆頭として動物たちは地震の前に騒ぐのでしょうか?今のところ、言い伝えを否定するものは何もありません。日常のアクアリウムで大切に飼育されている魚たち、特にナマズたちは地震の前に騒ぐかもしれません。

■鯰と地震3

上のことは、「安政見聞誌」にみられる安政2年10月2日(1855)の大地震のおりの話です。鯰が騒ぐと地震が起きるという説は、昔から信じられてきています。

鯰のことをアイヌ語でモシリ・イクテウェ・チェップといい、その意味は背中で大地をささえる魚ということですから、地震と鯰の関係を言外に含んでいると、魚博士で知られる末広恭雄氏は、「魚と伝説」という著書の中で述べています。

また、「今は昔」で始まる平安時代後期の説話集「今昔物語集」の中にも、大鯰が屋根裏に住んでいた話があることなどから、相当古い時代から地震と鯰の関係が言われていたものと思われます。

鯰絵「雨には困り口(ます) 野じゅく しばらくのそとね」

鯰に限らず、動物が地震の前に異常な行動を起こすことは、昭和50年2月(1975)の中国遼東半島地震でも証明され、地震予知に大いに役立つといわれたものでした。

わが国でも、この説が見直され、東京都の水産試験場にも鯰が加えられ、研究されるようになりました。

中国での動物による地震予知は、昭和49年(1974)の海城地震(M7.3)ですばらしい成果を見せました。予測に基づいて早くから緊急退避命令を出していましたから、多くの人命を救うことができたのです。

さて、鯰は本当に地震をあらかじめ感じることができるのでしょうか。朝日新聞社発行の「地震―予知と防災―」には、鯰の特異能力について、

「鯰には、皮膚の表面に近い体内にロレンチニのびんと呼ばれる、電気にものすごく敏感な感覚器官が分布している。米カリフォルニア大のシオドア・バロック教授は精密な実験を行って、この器官が1cmあたり0.01μvという、極めてわずかな電位差でもとらえることができることを発見している。同教授によると、その能力たるや、100キロメートル先でチカッと光ったフラッシュの光をキャッチできるほど、鯰は大地の中をたえず流れる弱い電流、つまり地電流が地震の前に見せる微妙な変化を、すかさずとらえて騒ぐのだ」と記されています。

しかし、末広恭雄氏によると、

「鯰などの魚類が異常行動をとったら必ず大地震が起こるかというと、そうはいかないのである。気象の変化、害敵の出現、水質の悪化などでも魚の異変がみられるので、逆は必ずしも真ならずというわけである。」と述べています。

次に、諸々の資料をもとに、地震の前兆現象をまとめてみました。

■動物の異常行動

6ケ月前より、家々に毛虫が多くわく。(徳島県)

地震前ねずみがいなくなり、地震後にまたもどって来た。(静岡県新居町)

地震直前、雷鳴のような響きの後、雉鳥が鳴き出した。(書写山)

前年、鮪が大漁で、村落総出で漁獲に7日もかかった。(和歌山県串本町)

■地殻・気象などの異常現象

海岸が遠浅になった。(清水市)

大海の水が減り、干潟になった。(静岡県小笠町)

数日前から、西の方の乱雲の中からドロドロと不気味な音がひっきりなしに鳴り響いた。

直前に雷鳴のような響きがあった。(志摩)

2時間前、山鳴りがあった。(静岡県下田)

黒島沖で海が鉄砲を打つように鳴った。(和歌山県広川町)

■安政江戸地震 安政2(1855)

■動物の異常行動

2-3ケ月前から、数万の雀の群が来ていたが、地震の前に一羽も来なくなった。(牛込)

鯰が異常に騒いだ。(本所)

4-5日前より、みみずが庭中に多く出て死ぬ。(巣鴨)

■地殻・気象などの異常現象

数日前、茶店で竹を土中に立てたところ、水が湧き出た。(浅草)

路地口より水が湧き出た。(神田)

直前、東北の方角が一時に明るくなり、また一団の火炎が空中を鳴り渡った。(東京湾)

地震と同時に、地下から一面に火気が発生し、すぐに消えた。(下谷、池の端)

■関東大震災 大正12(1923)

■動物の異常行動

3、4ケ月前、横浜港に近い下町の方で多数のネズミが道路を横切って移動するのを見た。

15日前、カラスの大群が横須賀方面へ移動するのを見た。(横浜)

15日前、埋立地にアリが各所に穴を作り出し、その活動が異常だった。異変の前兆かと新聞にも載った。(品川区)

■地殻・気象などの異常現象

以前は海水浴ができない海が、その年珍しく、遠浅になり、海水浴場になった。(小田原市)

館山海岸で土地が隆起し島が陸続きとなった。(千葉県)

1年以内前、日中に強烈な朝焼けがあり、紫を主に紅と黄の不気味な色彩の空になった。

1時間前、ゴォーという大風が吹いて来る様な音がした。(練馬区)

5-10分前、遠くから地鳴りの音がした。(新宿区)

2-3日前、上天気の午後、富士山の上あたりに稲妻が横に走り続けた。(港区赤坂)

15時間前、蒸し暑い晩、上下に走る稲光りが、幾すじも光り、夜中続いていた。(横浜市)

■阪神大震災 平成7(1995)

■動物の異常行動

前日、冬眠中のヘビがはい出して来た。

普段見ないコウモリの群れが飛び交った。

前日タイが大量にとれた。(淡路島)

シャコが大量に浮き上がってきた。(淡路島)

■地殻・気象などの異常現象

温泉の源泉から、白濁した湯があふれた。

地鳴りとともに、道路上に稲妻のようなオレンジとブルーの閃光が4秒間ぐらいオーロラのように光った。(神戸市西区)

その他にも発光現象は少なくとも5ケ所で確認された。

■海城地震(中国)1975

■動物の異常行動

雪の積もった道の上に数匹のヘビを発見した。

ニワトリが突然群をなして空を飛んだ。

ガチョウが甲高く鳴きながら、飛びまわった。

ネズミの大群が戸外にあらわれ、混乱した。

■地殻・気象などの異常現象

井戸水の水位、水質の変化が観測された。

深井戸から水が土表にあふれ出た。

■鯰と地震4

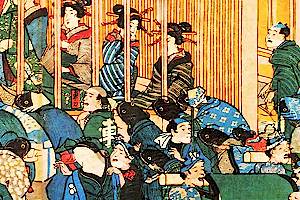

その頃の日本は天災と飢餓、ペリー提督の率いる艦隊が浦賀へ投錨するなどしたことから政治は非常に不安定で混迷した状態にあった。江戸は推定人口150万人に膨れ上がる急速な成長と、町人階級というそれまでとは異質な階級により、社会的・経済的な面で複雑化し、都市の基盤となる封建制度を揺るがす問題が生じはじめていたのであった。その様な状況下の首都の江戸を大地震が襲ったのであった。

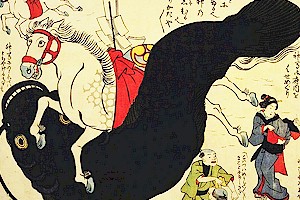

地震直後に「鯰絵」という瓦版(錦絵版画)が民衆の間で爆発的に広く流布した。現代で言うと新聞の号外に相当するものである。奇怪な鯰をモチーフに大変ユニークな絵や言葉で地震の大事件を多様に描いている。地震発生の当日から売られ、5日後には380種余り、10日後には400種類にも達した。「鯰絵」は大地震の被害状況などを知らせる内容ではなかった。混迷した幕末の安政期を背景に鯰絵という典型的な民族版画を媒介にされ、民衆の潜在意識が蘇生し表現されたのである。

鯰絵は地中に住む怪物の鯰が暴れることによって起こる地震と、茨城県の鹿島神宮の鹿島大明神によって剣や岩「要石」で統御されていることが前提として描かれている。鯰は地震を起こす張本人であり、罵倒し嫌悪され攻撃されているもの。その反対に社会悪や病魔を除き、賞賛されているもの。鯰絵は富の分配の不平等と一部の人間の金儲けを非難、嘲笑し、庶民達は賞賛したのであった。

■鯰絵

1)地震伝説の三要素、鯰、鹿島大明神、要石が典型的に描かれているもの。

「揺らぐとも よもや抜けじの、要石、鹿島の神の あらん限りは」

2)無差別に多くの人々の命を奪い、街を荒廃させる憎き破壊者としての表現されるもの。

「ああ、ひどい鯰め、こんな目にあいて生きていながら生き恥さらず。いっそう死んだ方がいい。」

3)安政期の社会的・経済的不公平に対し、庶民が「救いの神」として崇拝し感謝しているもの。

「何とどうだ。こう揺すぶったら、ありったけ、出さずばなるまい。さあ、今までためたその金を、残らず、はきだしてしまえ。そうすると、多くの人が、喜こぶは。」「神のお留守をつけ込んで、のらくら鯰がふざけだし。後の始末を改めて、世直し、世直し、建て直し」

鯰と雷神と火神が同一化し、頭から背中にかけて大火の江戸の様子に、口から大判小判を吐き出している絵などもある。世の中の建て直し、再生といった観念が鯰絵を生み出したのである。嘲笑、下品な冗談などで表現された鯰絵に対し、徳川幕府は販売を停止させ、版元を捜索し版木を没収する事態にまで至った。恐れた版元たちは鯰絵に日付も名前も記入することはなかった。それでも版元は突き止められたが、版元たちは決してひるむことはなかった。こうして、鯰絵は混迷する社会と行政の中に暮らす庶民の想像力を強烈にかきたて潤いを与えるもになったのである。

以上は民俗学的知見から綿密に研究を進めたC.アウエハント著の「鯰絵」を中心にまとめたものである。

アウエハントは民族学者であり、有名な民族学者である柳田国男の研究生として、日本の民族宗教に関する研究を進めた人物である。

■鯰と地震との結びつきの起源

アウエハントは鯰と地震との結びつきを突き止めようとした。

地震と鯰が結びつく以前は蛇や龍であったようである。地震伝説は幾多の変遷や改変があり最後に鯰に行き着いた。安政江戸地震に関する綴本や版画などの中に、玉を付けた龍の頭を持ちヒゲをはやす蛇が描かれているものがある。その怪物の胴全体には色々な長さの足に似た突起があり、尾は刃先のような形をなしていて、蛇の体は日本列島を取り囲んでいる。その日本列島の絵には諸州の名称が記され地図となっている。この絵が要石、地震、鹿島大明神の地震伝説の観念を生み出した要因のひとつとしてアウエハントは注目した。

「塵摘問答」の1666年版に「鹿島大明神日本を巻く鯰に要打つ」という題の版画がある。蛇龍の形をしている怪物の頭が尻尾をくわえているところに鹿島大明神がせわになく釘を打つ姿を描いたものである。「揺らぐとも よもや抜けじの、要石、鹿島の神の あらん限りは」の地震歌は1662年の「大極地震記」に登場する。これらから日本を取り囲む原初の大海の表現としての蛇(=龍)から、地震の張本人であり背中で日本を支えている鯰へと、表象が発達したという考えが妥当で、基底観念の維持によって蛇(=鯰)、魚(鯨)、鯰が、互いに置き換わることができたと考察している。したがって十七世紀の最後数十年間に限って、鹿島大明神、要石、地震鯰の観念が同時に絵画表象に現れ、1855年以後の鯰絵に多様な描かれ方で再び現れるに至った推測ができるとした。

しかし、一体なぜ鯰が地震と結び付けられるようになったのかは釈然としていない。地震の原因に関して当時の人々も興味を持ったはずである。得体の知れない地震に対して、災害から身をまもってくれる神話などが存在する怪魚、鯰が結びついただけなのか。答えが見つからない。そこでアウエハントは民俗学的以外に東北大学の畑井らの科学的な知見からの鯰と地震に関する研究についても触れている。つまり地震に先行する鯰の異常行動が鯰伝説の生み出した要因として可能性を上げたのである。

巨大なオタマジャクシのような体に大きな口、長くて立派なヒゲを生やしたナマズはちょっと変わった格好の魚です。大きなものでは60cmにも達し、幼魚ではヒゲが六本もあるのに、成長すると四本に減ってしまうという面白い性質をもっています。

ナマズは夜行性で、昼間は物陰に隠れていますが、夜になると出てきて小魚やエビなどを捕らえて食べます。

私が子供の頃は、冬になって川の水が枯れると「かいぼり」でよくナマズを捕まえたものです。ナマズのいそうな「穴」の周辺にスコップで土手を築き、中の水をバケツですっかりかい出してやると、大きなナマズがヌルッと出てきます。ちょっとグロテスクな姿にハッとさせられますが、子供の顔が喜びに輝く一瞬でもあります。

このナマズ、見た目と違って、肉は自身で味はなかなかのものです。川魚料理店では、ウナギよりさっぱりした味の蒲焼きに人気があります。アメリカではチャネル・キャットフィッシュという体重20kgにもなるナマズの仲間がいて、その養殖が盛んです。こちらはフライなどに料理され、やはり人気のある魚です。マーク・トウェインの「トムソーヤの冒険」で、トムとハックがミシシッピ川で釣って食べるナマズはこのキャットフィッシュです。

東京のナマズは、数は減ったものの、まだ大抵の川で見ることができ、比較的水の汚れに強い魚であることがわかります。しかし、ナマズの近縁で、同じく夜行性のギバチの方は、水質汚濁や河川改修などで大幅に減少し、現在は多摩地域のごく一部でしか姿を見ることができません。

さて、ナマズといえば地震を連想される方も多いでしょう。「地震がおきるのは地下の大ナマズが暴れるからだ」というのはもちろん迷信ですが、大地震の前に川のナマズが異常な行動をとったという言い伝えは各地に残っています。先ほど述べたように、ナマズは昼間はほとんど見ることができません。ところが関東大震災の前にはたくさんのナマズが昼間から姿を現したのを見たという人がいます。

科学的な方面では、戦前に東北大学の畑井新喜司博士が地震とナマズの行動には関係があるという研究結果を発表されています。また、最近では東京大学の浅野昌充博士の研究により、ナマズの微妙な電流を感じる能力は人間などの百万倍も敏感であることがわかりました。

わが水産試験場でも、昭和52年から15年間にわたり水槽でナマズを飼育し、その異常行動と地震の関係について研究が続けられました。この間の膨大なデータは現在とりまとめられつつありますが、この研究によれば、ナマズが地震の前に異常な行動を起こす確率は五割以上にのほる可能性があるといいます。ナマズの鋭敏な感覚が、他の動物には察知できない微妙な地震の前兆現象を捕らえている可能性は決して否定できません。

地震予知については、地下水位、ラドン濃度などいくつかの方法が研究されていますが、これまでのところナマズほど予知率の高い事例はまだありません。残念ながら、この研究は平成三年に終了してしまいましたが、つい先日、北海道南西沖地震のすさまじさを目のあたりにした我々としては「ナマズと地震」研究の進展と実用化を願わずにはいられません。

■畑井グループによる研究

畑井グループはナマズの行動と地震との関係に関して定量的な研究に取り組んだ。1931年10月15日から1932年5月15日まで、東北大学付属浅虫臨海実験所において、音響と振動とを遮断した研究室を設け(蝦名、1995)、毎日3回、ナマズの入った水槽を指で軽くたたいた時のナマズの反応を調べ、次の5段階に分類した(HATAI and ABE、1932)。

1. Very sensitive. Fish jump or often several fish swim about together. They, however, soon settle down and remain quiet.

2. Sensitive. Jump once and then remain quiet.

3. Somewhat sensitive. Move their bodies slightly but soon remain quiet.

4. Less sensitive. No response to sound.Stronger knock may induce very slight motion.

5. Insensitive. No response even with a very strong knock.

この実験結果から反応が1や2の時は、数時間以内に約80%の確率で地震を感じたと報告されていて、反応が3や4・5の時は地震がなかったとしている。また、水温が非常に低い時には状態3でも地震がある場合が認められた。このようなナマズの反応は、水槽の水が外界に流出入している時にだけ観察された。続いて地電流を同時測定しナマズとの関係を調べると(HATAI et al., 1932)、地電流に急激な上昇、下降の変化があるときにナマズが活発になり、地震が発生するらしいと結論された。そして、ナマズの反応度は、地震の大きさではなく、震央距離が小さければ大きいという傾向が認められた。なお、ABE(1935)、KOKUBO(1934)はこの研究の一環として、電気刺激と振動刺激との複合刺激に対する反応を研究した。その結果、ナマズが少なくとも2.0mV/cmの水中電場に反応することが示された。

■鯰と地震5

だが、地震を起こすのは地底にいる大ナマズだ、という伝承になるとこれは迷信である。 現代日本でこの伝承を信じている人はもはやいないだろう。 最近何度か関東地方で地震が起きたが、これを契機に少々ナマズと地震について思うところがあるので書いておく。

まず地震の原因が地下の大ナマズが暴れるため、という伝承についてだが、これ元々はナマズではなかった。 古来より原因がわからない事象については神々の仕業、もしくは人知を超えた存在による怪異(=妖怪)として捉えてきたのが日本の文化である。 結果、八百万の神とも言われるほどの大量の神が生まれ、現実の事象を司る存在としてまつられて来た。

古代には原因が不明だった事象は山ほどあるが、特に天候の変化や地震については、龍が引き起こすもの、というのがベースにある。

この考えは中国から渡ってきたものと思われる。 中国の仏典を紐解いてみても、天候の変化を引き起こす力を「龍力」として定義おり、突然の嵐などは龍の力によるものと考えられていたようだ。

地震の原因について伝承を調べていくと、古くは地底の虫の仕業であるとされていた。

虫とは蛇、または龍を指す。 古い神社の絵図などには、地中にとぐろをまいた蛇のような龍のような虫の姿が描かれたものもある。 「地中の龍が地震を起こす」という伝承をベースに、要石伝承が生まれる。 要石で有名なのは鹿島神宮に祭られている石だが、地面に出ている部分はわずかで、地中深くに巨大な岩が埋まっているそうだ。 氷山の一角状態の石とでも言うか。 この石が地中の龍の頭を押さえていて、結果地震を防いでいるという伝承となった。 現存する史料に基づく限り、1200年代頃に生じた伝承らしい。

要石については、水戸光圀が散々掘ったけど掘り出せなかったとか、そんな伝説もくっついて神聖化されていく。 また、要石は香取神宮にも存在している。 鹿島神宮と香取神宮は茨城県の霞ヶ浦の南東部に位置する神社で、距離的には遠くは無い。 元々は鹿島神宮も香取神宮も武士の神である。 地震とは無関係だ。

それが何故要石伝説を持つ神社になっていったのか。

現代においては地震の原因は地下の活断層によるものが大きいということがわかってきている。 活断層データベースを使って、現在知られている活断層の位置を調べてみた。 特に鹿島神宮と香取神宮のある千葉北部・茨城県南部にクローズアップしてみてみると、なかなか興味深い結果が見えてきた。 鹿島神宮、そして香取神宮の近辺には活断層がない。

ところが、どういうわけだか周囲を取り囲むようにして活断層が発見されている。

千葉県南部、東京、埼玉、茨城北部など、大小の差異はあるが活断層だらけである。 にも関わらず、ぽっかりと霞ヶ浦周辺(鹿島神宮・香取神宮近辺)には活断層がない。 ということは、要石が地震を押さえているかどうかは別として、この地域では地震の被害があまりなかったのではないかと予測できる。

要石の「周辺地域」には活断層があり、地震が多く、被害も多発していたと考えられる。 にも関わらず、要石のある場所では逆に、活断層がなく、地震が起きない。あるいは起きても被害が小さかった。 周囲では地震被害が起きているのに、何故かこの地域だけは無事、という事実の積み重ねによって、「要石が地震を防いでいるのだ」という伝承が生まれていったと考えるのが自然だろう。

例えばこんな感じだ。

村人A:「江戸では大きな地震があって、何人もの人が死んだそうだ」

村人B:「そうなのか?この辺りは少しばかり揺れたくらいだったがなぁ」

村人C:「これはきっと神様が守ってくれたに違いねぇ」

というようなことが度々あって、鹿島神宮の神は地震から守ってくれるという認識が徐々に出来上がっていったのではないだろうか。

やがて要石が発見される。

村人A:「この石はどれだけ掘っても掘り出せねぇ。一体どのくらいでかいんだ」

村人B:「地の底まで続いてるんじゃないのか」

神官:「これはきっと地震の虫を押さえつけている石に違いない。だからこの辺りでは地震の被害が少ないのだ」

というように、地震を防ぐ神の力に論理的な説明がつけられる。

一同納得し、要石伝説が生まれていくわけだ。

しかし、この時点ではまだ地震の原因はナマズではない。

龍がナマズに置き換わって知れ渡るのは江戸時代に入ってからのことである。 幕末の安政の大地震(1885年)が起こった後、要石がナマズを押さえつけている絵が描かれた御札が大流行。 ナマズと要石の御札がすんなり民衆に受け入れられたということは、龍がナマズに置き換わったのはそれよりも以前と考えるのが自然かもしれない。 なにはともあれ、どうもその辺りから「地震の原因=ナマズ」の伝承が一般化していったようだ。

しかし、どういうわけで龍がナマズに置き換わったのか、それがいくら調べてもわからない。

有力な説は、冒頭に述べた通り、ナマズには地震を予知できる能力があることから、地震とナマズが結びついたというものだが。 地震を予知するという意味では、ナマズに限らず、ネズミが家から逃げ出すとか、犬がやたら吠えるとか、そういう伝承もあるので「何故ナマズなのか」の答えになっていない気もする。

身近だという意味ではネズミや犬のほうがナマズよりも身近だし、わかりやすいと思うが。 地面を揺さぶる強大な力、という意味では龍のほうがイメージしやすいし、 地震を予知する、という意味ではより身近な動物のほうが多くの人が接している=本当に予知していると実感できる。 ナマズでなければいけなかった理由が見当たらない。 ナマズ伝承の最大の謎は、その辺りのように思う。

■建御名方命(タケミナカタノミコト) / 中央構造線

南アルプス沿いの中央構造線は、その地形と断層露頭がはっきりと観察できる絶好の場所です。長谷村には中央構造線観察公園がありますし、大鹿村の中央構造線博物館では、学芸員さんがわかりやすく解説してくれます。 南信濃村の青崩峠では、中央構造線によって形作られた断層谷が眺望できます。遠山谷は、中央構造線が河川によって浸食されて生まれた谷なのです。

中央構造線は、日本列島の西半分を縦断する日本最大の断層です。

その陸上部分はおよそ1000kmあり、九州熊本から四国を通り、遠山谷を通過して諏訪(茅野市)でもうひとつの大断層―糸魚川・静岡構造線―によって大きく分断されています。

分断された中央構造線は、カーブを描いて関東平野に伸びています。新しい地層に覆われているために、正確なルートは明らかになっていませんが、茨城県を通って太平洋に伸びていると推定されています。

南アルプス沿いの中央構造線は、その地形と断層露頭がはっきりと観察できる絶好の場所です。長谷村には中央構造線観察公園がありますし、大鹿村の中央構造線博物館では、学芸員さんがわかりやすく解説してくれます。

南信濃村の青崩峠では、中央構造線によって形作られた断層谷が眺望できます。遠山谷は、中央構造線が河川によって浸食されて生まれた谷なのです。

■断層の古代史

中央構造線の歴史は、日本列島の誕生以前にさかのぼります。

1億年前の海洋プレートは、北に向かって動いていました。この動きにつられて大陸プレートの東端が北に引っ張られ、巨大な横ずれ断層が生まれました。これがのちに発展して中央構造線となったと考えられています。

中央構造線を境界として、大陸側(内帯)と太平洋側(外帯)とでは、岩石の種類が全く異なります。

中央構造線に接する内帯側の地質帯は領家変成帯と呼ばれ、マグマが地上付近(地下10km付近)で冷え固まってできた、花崗岩などが中心の変成帯です。

それに対して、外帯側の三波川変成帯は、地下深く(地下30km付近)の低温・高圧の状況下で作られた変成岩が中心です。この二つの地質帯の境界であることが中央構造線の指標であり、またその定義でもあります。

中央構造線は、地学ファンのみならず、さまざまな分野から注目を集めています。

「中央構造線の謎を探る会」の代表を務める後藤拓磨さん(飯田市)は、中央構造線上には重要な聖地が多く、また国譲り神話に関わる神々がこの線上に祀られている、と指摘しています。

確かに、国譲りで敗れた建御名方命は中央構造線上の諏訪大社に祀られていますし、伊勢では伊勢神宮外宮のほぼ真下を中央構造線が走っています。修験道で有名な石鎚山も、この構造線上にあります。

果たして中央構造線と神話・古代史の間には、どのような関係があるのでしょうか。ここでは、諏訪信仰との関係にスポットをあてて考えてみたいと思います。

建御名方命(タケミナカタノミコト)は大国主命の子で、出雲での国譲りのときに武甕槌命に敗れ、諏訪湖に逃れました。よく知られた神話です。 では、建御名方命(を祀る集団)はどのようなルートを経て諏訪にたどりついたのでしょうか。

■タケミナカタはどこから来たか

一般的には、出雲から北陸沿岸を通り、現在の新潟県糸魚川市付近から姫川をさかのぼり、松本を抜けて諏訪に入ったとする説が有力視されています。

しかしその一方で、大鹿村には次のような伝説が語られています。

昔、建御名方神は戦に敗れて神稲村の佐原(現下伊那郡豊丘村)に逃げ、その後今の鹿塩(現大鹿村)に隠れて葦原に住居を定め、毎日山へ狩に出た。ある日、命は谷間に塩水が湧き出るのを見つけ、獲物の鹿をこの塩水で調理して暫くここに暮らしていた。鹿塩の名はそれから始まった名で、その当時の葦原を今では梨原と呼んでいる。

■天竜川を遡って諏訪に?

大鹿村の葦原神社は建御名方命が住んだ場所とされ、命はその後諏訪湖に移ったのだと伝えられています。また豊丘村佐原には、建御名方命が「これより外には出ない」と誓い、その証に手形を残したという「御手形石」が残っています。

こうした伝説は、先の姫川遡上説と全く矛盾するようですが、実は歴史学者の中にも、建御名方命は天竜川を遡って諏訪に入ったと考える人たちが少なくないのです。

その根拠の一つに、『伊勢国風土記』逸文に記されたこんな神話があります。

神武天皇は東征で熊野を越えたとき、部下の天日別命(アマツヒワケノミコト)に、伊勢の国を平定せよと命じた。天日別命は東に進んで伊勢に入り、そこに土着していた伊勢津彦に屈服を迫った。

はじめは抵抗した伊勢津彦も、殺されそうになってついに観念し、「私の国を全て天孫に差し上げ、私はここを出て行きます」と言った。

天日別が「お前が出て行ったかどうか、どうすればわかる」と尋ねると、伊勢津彦は、「私は今夜大風を起こし、波に乗って東方へ向かいます。それで証拠といたしましょう」と言った。

その夜、天日別が見張っていたところ、はたして大風が起こり波しぶきが打ち上げられて太陽のように輝き、海も陸も昼間のように明るくなった。

こうして逃れた伊勢津彦は、信濃の国に入ったという。

同風土記逸文によれば、伊勢津彦命はまたの名を出雲健子命(イヅモタケルノミコノミコト)ともいいます。

出雲と関わりが深く、大和政権(天孫族)に反抗して信濃に逃れた神。ここまでくれば、どうしても建御名方命を思い出さずにいられません。

また、伊勢津彦が大風を起こして立ち去った、という点も重要です。というのは、そもそも歴史書に諏訪の神が登場するのは、風の神として朝廷により祭られたという記事が最初だからです。

現在でも諏訪大社には薙鎌という神器があり、これは風を鎮める呪物です。南信濃村の御射山祭も、本来は秋の台風を鎮めるための祭りなのです。

■天竜川を遡って諏訪に?

天竜川が、古くから文化の交流路だったことは、古墳時代の遺跡や遺物の分布からも確かめられています。三河・遠江に分布する三遠式銅鐸が、塩尻や松本から出土していることも、これを裏付けます。

また、現在の伊那市にあたる伊奈部村は、かつて伊勢に住み伊勢津彦とも関わりの深かった「猪名部氏」が、物部氏との戦いを逃れて移住してきたのではないか、という学説もあります。

伊那谷は長野県内の他の地域と比べても諏訪信仰の根強い地域です。天竜水系には諏訪神社が多く、また池や湖の底が諏訪湖とつながっているという伝承も多く見られます。

こうしたことから古代史家の大和岩雄氏は、伊勢津彦すなわち建御名方命は伊勢から海を渡って豊川をさかのぼり、現在の佐久間ダムから天竜川に沿って諏訪に入ったのではないか、という説を述べています。

伊勢→豊川→天竜川→諏訪という移動ルートは、伊那谷か遠山谷かの違いはあるにせよ、中央構造線にほぼ沿っています。

建御名方命が居を構えたという大鹿村は、南北朝時代には宗良親王の本拠地でもありました。宗良親王は中央構造線の谷―のちの秋葉街道―を利用して転戦し、北朝に抵抗した人物です。建御名方命も宗良親王も、中央政権に反旗を翻した存在という点で共通しています。

一歩想像を進めれば、建御名方命が中央構造線に沿って遠山谷を通った可能性も、考えられないことではありません。

■タケミナカタという名前

中央構造線を伊勢からさらに西に進むと、和歌山を経て四国の徳島にたどり着きます。この地もまた、諏訪の神に縁の深い場所なのです。

建御名方命の名前の由来を考えてみましょう。「建」とは猛々しい、「御」とは尊敬の意味の称号ですから、建御名方とは「猛々しい名方の神」という意味になります。

本居宣長は、阿波国に名方郡名方郷があり、そこに多祁御奈刀弥(タケミナトミ)神社があることを指摘しています。建御名方命は建御名方富命(タケミナカタトミノミコト)とも呼ばれていますから、建御名方の名は阿波国名方に由来するのではないか、という主張です。

多祁御奈刀弥神社は現在も名西郡石井町に現存し、建御名方命と、その妻の八坂刀売命を祀っています。石井町は吉野川の南岸にあり、この吉野川に沿って中央構造線が走っているのです。

■阿蘇と諏訪の共通項

阿波国名方から、中央構造線に沿って南西に進むと、九州の阿蘇にたどり着きます。今度は阿蘇と諏訪の関係を見てみましょう。

諏訪大社の大祝(諏訪神職の最高位)として君臨した諏訪氏(上社神氏、下社金刺氏)の先祖をさかのぼると、武五百建命(タケイオタツノミコト)という人物に行き当たります。

この人物は別名を健磐龍命(タケイワタツノミコト)といい、阿蘇神社の祭神であり、またその大宮司家である阿蘇氏の祖先でもあります。つまり、信州の諏訪氏と九州の阿蘇氏は、先祖が同じなのです。

九州の伝説によれば、阿蘇外輪山の内側はかつて広大な湖でした。そこで健磐龍命が山を蹴り崩し、水を海に流して土地を開いたといいます。

似たような伝説が諏訪の北、糸魚川・静岡構造線上の松本平にも伝わっています。それが泉小太郎伝説です。

景行天皇の時代まで、松本から安曇野にかけては広大な湖でした。その湖を泉小太郎とその母犀竜が、山を崩して日本海に水を流し、土地を拓きました。

泉小太郎の父である白竜は穂高見命(海神の息子で穂高神社の祭神)の化身、母の犀竜は諏訪大明神の化身だと伝えられています。

阿蘇の健磐龍命は景行天皇の行幸を迎えたともいわれていますから、二つの開拓伝説は時代まで一緒だということになります。

■列島を這う龍神

以上みてきたように、建御名方命の足跡、すなわち阿蘇→名方→伊勢→諏訪というルートは、そのまま中央構造線に重なります。

このことは、建御名方命を奉じてきた一族が、中央構造線に沿って移動してきたと解釈できるかもしれません。しかしここではあえて、建御名方命が龍神であるという伝承に注目してみましょう。

風水思想では、大地には血管のように気が流れており、山や山脈はその気の流れによって大地が隆起したものだとされています。この気の流れる道を「龍」もしくは「龍脈」と呼び、高く大きな山脈ほど、巨大な「龍」が走っていると考えられています。

中央構造線自体は古い断層ですが、その古傷に沿って多くの活断層が走っています。また阿蘇山は世界最大の活火山ですし、諏訪も温泉の湧出が盛んです。

さらにいえば、南アルプスは日本で最も隆起活動が激しい山脈の一つです。

こうしたことから考えれば、中央構造線には日本でもっとも強大な龍――エネルギーが走っていることになります。

こうした力強さを裏付けるかのように、南アルプスの中央構造線は現在、「気」が感じられる場所として注目を集めています。

特に長谷村と大鹿村の間にある分杭峠は、プロの気功師が発するものより強力な天然の気が発せられる「気場」だといわれ、長谷村は「気の里」として村おこしに取り組んでいます。

断層上は磁場が打ち消される「ゼロ磁場」となり、そうした環境が人体に様々な影響を及ぼすという研究もあるようで、分杭峠の水をペットボトルに詰めた商品も売り出されています。

南信濃村の青崩峠でも、人によっては気を感じることができるそうです。

中央構造線は岡谷から関東平野を横切り、茨城県に伸びています。

そこに鎮座する鹿島神宮と香取神宮は、建御名方命を制圧した武甕槌命と布都主命を祀っています。

鹿島神宮境内の「要石」は、地震を起こす鯰を押さえつけているといわれていますが、また一説に、鯰ではなく龍を封じているのだともいわれています。要石は、外帯の指標である花崗岩であり、そして関東の地下には外帯の指標である蛇紋岩の巨大岩塊が横たわっています。

中央構造線を一匹の龍にたとえるなら、要石はまさしく龍の“頭”を押さえつけていることになるでしょう。

泉小太郎伝説や甲賀三郎伝説などからもわかるように、諏訪大明神は龍蛇神であると信じられてきました。阿蘇の健磐龍―猛々しい磐の龍―という名前も意味ありげです。阿蘇と諏訪の神が、山を崩し水を流して土地を作ったという伝説は、中央構造線の荒々しい龍脈のエネルギーを象徴しているようにも思えてきます。

最後に、諏訪に伝わる一つの民話を紹介しましょう。

信濃国には神無月がない十月は全国の神々が出雲に集まってしまって留守になるので、神無月といいます。けれど諏訪の龍神様は、頭が出雲の館を七巻き半しても、まだその尻尾は信濃の尾掛けの松にかかっていました。あまりの大きさに驚いた出雲の神々が、「これからはもう来なくてよい」と言ったため、諏訪の神は黒雲に乗って諏訪湖の底に帰ってしまいました。そこで信濃国には神無月がないのだといいます。

日本列島に長々と横たわる巨大な龍。それはまさしく、中央構造線という日本最大の断層の姿そのものではないでしょうか。

■龍と竜に関する本

神獣、怪獣として東洋と西洋に伝播する龍。その正体とは? 古代のインド、メソポタミア、中国に龍の起源を探り、世界史的な考察のもとに、龍の歴史とその造形の秘密を明らかにする。

■龍の話

龍といえば雨乞いをする神として日本人にも馴染みが深い。同様な性格をもつ中国の龍と日本の土着の水神が一緒になったものという。その姿は中国の龍をうけついでいる。では中国の龍はどんな神であったのか。中国の龍は時代と共に姿も性格も変化していくが,漢代にはほぼ定型化する。本書は戦国から漢代の龍、殷から西周時代の龍、と図像の系統を時代的に遡り,図像を構成する身体部分の由来を尋ね、龍がもつ象徴的意味の真相に迫る。

■龍の棲む日本

中世日本には龍が棲んでいた。人々は、地震・噴火は地底にわだかまる龍の鳴動であり、また神々は元寇の折、龍の形をとって日本の国土を守護したと信じた。龍とは何か。日本の国土とは何か。なぜ地中の龍はやがて鯰へと変容したのか。古地図に書き込まれた謎の姿を出発点に、絵画史料解読の第一人者による探索は、斬新な中世像へと向かう。

■龍の文明・太陽の文明

北方を起源とし,覇権主義的な性格を持っていた龍の文明。一方,長江流域で発祥し,再生と循環の世界観を基本とした太陽の文明。約七千年前,この全く性質の異なる二つの文明が中国大陸の北と南に存在した。その後,二つの文明は衝突し,結果,漢民族支配の龍型・中華文明が覇権を握ることになった。そして太陽の文明は滅び,一部は少数民族と日本民族へと受け継がれ生き残ることになる。南北文明の壮大な興亡の歴史を読み解きながら,日中古代史に貴重な一ページを加える一冊。

■アジアの龍蛇―造形と象徴

古来より豊饒を司るものとして信仰されてきた龍と蛇。さまざまな民族によって表現された龍蛇の造形と象徴の世界をアジアの風土・そして精神の中にさぐる。

■龍とドラゴン-幻獣の図像学

太古の昔から人類の守護神としてあらゆるところに生命を吹きこみ、その大きさも形も驚くほど変化に富んだ姿で出現する龍とドラゴン。創造と破壊の両義性を宇宙的イメージに結晶させたこの幻獣のなかに、秩序と無秩序の世界原理をさぐる。

■龍の百科

中国人はどうして、こんなに龍が好きなのだろう。そんな思いから龍探しがはじまった。上は支配者から下は庶民まで、彼らの龍好きは徹底している。皇帝の衣服に龍が躍動し、調度や陶磁器に龍が天翔る。民間には、土の素朴な龍や稚拙な版画の龍があり、春節は龍踊りでにぎわう。「龍の鱗の餅」「龍のヒゲの麺」を食べる習慣もある。漢字文化圏で生活のなかに深く融けこんだ龍。その変遷を六千年にわたり、幅ひろく跡づけてみた。

■ドラゴン―反社会の怪獣

西洋では、怪物的なもの、不気味なもの、脅威的なものであり、悪の象徴とされてきたドラゴン―。また、カオスの象徴として、天地創造・世界更新のために退治される存在でもあった。ドラゴン退治の英雄譚が、神話から、精神分析的なもの、そして政治的抗争にと変貌するさまを活写する、ユニークな精神史。

■龍と蛇(ナーガ)―権威の象徴と豊かな水の神(アジアをゆく)

蛇はその生命力、再生力が人々の畏敬の念をあつめ、信仰の対象となった。インドでは仏法を守り、豊穣を司る水の神に、中国では角を生やし翼を得て龍となり、皇帝の権力の象徴になった。龍や蛇、またヨーロッパのドラゴンに託された意味を探る。

■幻獣ドラゴン

人間が創出した生物として世界中に生息するドラゴン。本書では、世界中の神話や伝説に現れるドラゴンを西洋と東洋とに分けて紹介していく。さらに今まであまり知られることのなかったアメリカ大陸、オーストラリア、現代の小説の中のドラゴンまでを紹介。これで世界中のドラゴンの共通点と相違点がわかるはず。

■ドラゴン

ファンタジー最強の怪物“ドラゴン”。西洋の「ヨハネの黙示録」の赤いドラゴン、中国のフクギ・ジョカ、日本の八俣大蛇・・・。古来より、さまざまな神話・伝説・物語で多種多様に描かれてきた聖(妖)獣。本書ではその中から、40の代表的なドラゴンのエピソード、背景となる民族・地域の宗教や歴史を紹介している。

■龍の文明史

「和をなす文明」の復権に向けて!! 21世紀の人類は,一神教同士の対立・衝突による暴力の応酬と,地球温暖化による水不足で危機に直面しようとしている。これを回避し,自然と人類が共存し,異なる文化,異なる民族と民族が融合する平和な世界を構築するためには,多神教のシンボルである水神としての龍を再認識することが必要である。今日的な課題として,考古学・科学思想史・美術史・民俗学・民族学など,多様な視点で綴る初の《龍学大全》。*「国際日本文化研究センター」における共同研究の成果,待望の単行本化

■蛟竜―Dragon

選ばれし蛟は、天翔る竜になる――竜になりたい砂の蛟は、月の蜥蜴と出会った……黄色いドラと青いサラ、もうひとつのストーリィ。

■竜の騎士

銀の竜はみなしごの少年や妖精の女の子たちと自分の居場所を求め旅に出る。彼らを待ち受けていたものとは? ドイツの人気女性作家が贈る壮大な冒険ファンタジー。チューリヒ児童文学賞ほか各児童文学賞受賞作。

■龍の起源

東方の龍と西方のドラゴンの違いとは何だろうか。なぜかくも多く、古今東西の神話や民話、図像や創作物に龍・ドラゴンは描かれたのか―「龍」を生んだ人類の想像力の深淵に迫る。雨を降らせ農民を助ける,心やさしい日本の龍。皇帝のシンボルとなった中国の龍。邪悪の象徴,西洋のドラゴン――。なぜ人類は,かくもさまざまな龍をうみだし,神話や伝承の中で語りつたえてきたのか? 世界各地の神話・伝承から,旧石器時代の土器の文様まで,豊富な資料と多数の図版を用いて,龍をうんだ人類の想像力に迫る!スリリングな文明史の冒険行。

■龍のファンタジー

騎士ゲオルギウスの槍に刺されて息絶えた翼に眼状紋のある龍、幾重にもとぐろを巻く長大無辺の海の支配者レヴィヤタン、ジークフリートの剣に倒れた龍のファーヴニル、須佐之男命が立ち向かったやまたのおろち、虹色の羽毛にのって天に舞い上がるケツァルコアトル……など、世界の龍の物語全32話。前書きはデズモンド・モリス。

■龍の本

世界的な民話採集者ルース・マニング=サンダーズがよりすぐった竜のお話。ダイナミックでわくわくするお話を収録。1981年TBSブリタニカ刊「世界の民話館 7 竜の本」の再刊。

■ベーオウルフ 妖怪と竜と英雄の物語

格調高い文体で語られる、英雄ベーオウルフの2つの戦いの物語。固有名詞の表記を北欧の読みにあらため、全面的に改稿。「指輪物語」のトールキンが愛した英国最古の叙事詩を物語に。

■竜の子ラッキーと音楽師

音楽師は,生まれたばかりの竜の子を見つけ,一緒に旅をすることにしました。音楽に合わせて楽しそうに踊る竜の子は人気ものに。旅の音楽師と竜の子ラッキーの心温まる友情を、中世のイギリスを背景に美しく描く珍しい童話絵本。

■龍の本

海北友松、狩野探幽、雪村に芳崖…。想像の動物ではなく、生々しい生き物として龍をとらえた先人達の名作をたどりながら、古来、天の象徴として尊ばれてきた龍の世界に迫る。

■竜を描く

我が国の水墨画壇の巨匠から新進気鋭の画家まで活躍中の8人の画家が、それぞれ個性ある竜の作品と描法、エッセイを競作する。名画や古典の作品の竜の描かれ方も紹介。

■龍伝説

龍とは何か。中国と日本各地をめぐり、風土やさまざまな造形・意匠、人々の信仰の中に、その答えを探り続けてきた15年の軌跡。幻の龍の「姿」を、興趣つきないエピソードを交えて綴る珠玉の写真集。

■竜退治の騎士になる方法

その人はジェラルドと名のり「おれは竜退治の騎士やねん」と関西弁でいった。どうみても日本人だった…。「夢」さえすてなければかならず奇跡はおこる。夕暮れの学校でおこったふしぎな事件。

■竜のはなし

多くの出版物のある賢治童話のうち、この作品の絵本は唯一これのみという珍しい作品。賢治世界の象徴的な一篇。

■竜蛇神と機織姫

文明を織りなす昔話の女たち 「竜=蛇女」変身譚の東西比較、機織姫からメリュジーヌまで。製鉄と機織りの謎を秘めながら巨大な竜蛇がユーラシア大陸を覆う。

金沢文庫本の行基式「日本図」から中世日本の国土観をときあかす。

1.行基式〈日本図〉とは何か

現存する行基式日本図がなぜ「行基菩薩御作」とかならずしるされているのか、それを作図したのは本当に行基なのか。中世の文学資料「渓嵐拾葉集(けいらんしゅうようしゅう)」から、中世期には「行基菩薩記」というものが出回っていたことが推測され、行基菩薩の日本遍歴と田畠の開墾、そこから導き出された日本図が独鈷の形をしていたと記されていたことなどがわかる。ここから、日本は独鈷の形であるという聖化の物語が生まれ、天のぬ矛や伊勢神宮の心の御柱も独鈷の形であり、さまざまなシンボリズムが同化されていった。

2.金沢文庫本〈日本図〉と蒙古襲来

当時の日本図が「蒙古襲来」を背景に生まれたことを説く。独鈷のかたちをなす日本そのものだけでなく、その周囲をとり囲む世界への興味と記述がおこなわれるようになった。意識のひろがりを、蒙古の襲来が促したのだ。金沢文庫本で日本の周辺国の説明として添えられていた文章は、おそらく写図されたおりの間違い、あるいは既に元の図像に記載されていた文字自体が判読不能になっていた可能性もあり、単独では意味をとることができなかった。が、妙本寺本の発見により、本来の文章の意味が推測できるようになった。ここから、同様の日本図が当時広まっていたことが窺える。

3.龍体の神々と国土守護

日本の神々はいわゆる中国の龍とも、大蛇ともいえる姿をとることが多かった。日本図を囲む帯状のものは、おそらく龍体の神を描いたものと推測できる。蒙古襲来のおり、戦ったのは兵士たちだけではなかった。神々も、龍体をあらわして戦ったのだ。

4.龍が棲む日本

そもそも水神として信仰されてきたものが、陰陽道や仏教の影響を受けて変容していった龍神は、日本のいたるところに存在した。霊験のある神社であればどこにでもある龍穴と呼ばれる洞窟は、国土の地下で繋がっており、そればかりか地下世界ははるか天竺までつながっていた。龍は河川や湖、沼にも棲んでいた。

5.大龍と地震と要石

地震にはいくつかの種類があると分類されており、かつて、地震を起こすものは龍でもあった。龍はやがて鯰にとってかわられるわけだが、中世においては、未だ龍が地下世界を支配し、地震の力をも象徴していた。金沢文庫本の〈日本図〉で失われた半分、龍の頭や尾が描かれるべき部分の本来の姿は、同じ系統の日本図と思われる「大日本国地震之図」から推測される。

龍は自身の尾を噛み、またその龍を「要石」が押さえているのである。「要石」とは、地震のときも揺らぐことはなく、抜けることもないと伝えられるものである。

この「要石」もまた、中世日本のメタファーでは独鈷であり、日本国自体も独鈷、かつて神々が国生みをなした御柱も独鈷である。それらは皆中心軸であるが、同時に、国土をしっかりと繋ぎとめておくべき柱でもあった。龍が日本をとり巻いているのは、それを守護するためである。

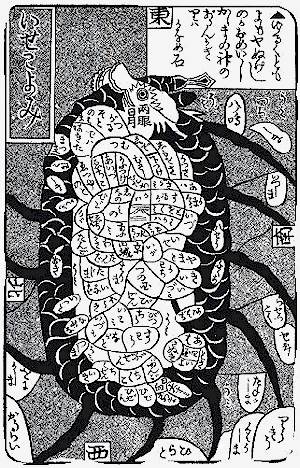

鎌倉時代の伊勢暦に地震蟲の想像図が掲載されている。頭を東にして尾を西に向けている10本足の姿。両目には日と月を備えており、5畿7道を背の上に乗せ、鹿島大明神(タケミカツチノミコト)の威霊を表す要石で頭部を抑える様である。要石は土中に大鯰がいて地面を揺らすのだが、これを力自慢のタケミカツチノミコトが要石を釘の如く打ち付けたものとしての信仰に由来するものみたいだ。昔は火山の噴火に伴い、火山性地震も多発したらしく、地震を抑える為としての発想から誕生したのが要石というのは納得できるものではある。地震列島日本としては、地震を抑える信仰はどうしても必要なものだったのだろう。

■不地震の森

遠野には不地震の森の伝説があり、各13箇所定まっていたらしい。ただ、現在では、それらの場所を確定するのは難儀の一言となっている。要石なのだが…もしかして大同年間に配置された可能性を否定できない。大同年間といえば遠野七観音が定められた時代だ。要石は元々賽の神(防夫石)と同じものである。

イザナギが黄泉の国で死人の追ってを抑えたという意味合いから、要石が何故これほどまで遠野郷に分散していたのか?と考えた場合、遠野七観音との関連性が高いような気がする。平安京とか平城京は、陰陽道により未来永劫発展させるために施された町であったが、当時の東北は、鬼門の地であり蝦夷征伐よろしく、発展して欲しくない地域であった。その為なのか遠野の南に位置する伊豆権現を基点に、北に位置する早池峰神社へと恐ろしいと云われている瀬織津姫を配し、更に遠野七観音に死者を押さえ、災害をも抑える要石は配するというのはやはり、朝廷から見て鬼門の位置になる東北を平定させる意図を感じる。ただし、地震を抑えるというのはあくまでも土着の民衆の信仰を利用し、呪法を永続させる為の手段だったのでは?と考える。配された要石の位置関係をどう遠野七観音と結びつけ、その呪法の意味を解き明かし たい。

寛永元年(1624)中世から近世に移る頃に描かれた「大日本国地震之図」

地上に見えている部分はほんの十数cm。香取神宮の要石の地上部分は丸いが、鹿島神宮の要石の地上部分は凹んでいる。鹿島神宮の要石は、境内ではあるが社殿群から離れた、森の中の小さな祠にある。香取神宮の要石は総門の手前にある。

伝承では地上部分はほんの一部で、地中深くまで伸び、地中で暴れて地震を起こす大鯰あるいは竜を押さえているという。あるいは貫いている、あるいは打ち殺した・刺し殺したともいう。そのためこれらの地域には大地震がないという。ただし、大鯰(または竜)は日本全土に渡る、あるいは日本を取り囲んでいるともいい、護国の役割もある。なお、鹿島神宮と香取神宮は、日本で古来から神宮を名乗っていたたった3社のうち2社であり(もう1社は伊勢神宮)、重要性がうかがえる。

鹿島神宮の要石は大鯰の頭、香取神宮の要石は尾を押さえているという。あるいは、2つの要石は地中で繋がっているという。

要石を打ち下ろし地震を鎮めたのは、鹿島神宮の祭神である武甕槌大神(表記は各種あるが鹿島神社に倣う。通称鹿島様)だといわれる。ただし記紀にそのような記述はなく、後代の付与である。武甕槌大神は武神・剣神であるため、要石はしば剣にたとえられ、石剣と言うことがある。鯰絵では、大鯰を踏みつける姿や、剣を振り下ろす姿がよく描かれる。

万葉集には「ゆるげどもよもや抜けじの要石 鹿島の神のあらん限りは」と詠われている。江戸時代には、この歌を紙に書いて3回唱えて門に張れば、地震の被害を避けられると言われた。

1255年(建長8年)に鹿島神宮を参拝した藤原光俊は、「尋ねかね今日見つるかな ちはやぶる深山(みやま)の奥の石の御座(みまし)を」と詠んでいる。

古墳の発掘なども指揮した徳川光圀は、1664年、要石(どちらの要石かは資料により一定しない)の周りを掘らせたが、日が沈んで中断すると、朝までの間に埋まってしまった。そのようなことが2日続いた後、次は昼夜兼行で7日7晩掘り続けたが、底には達しなかった。

1855年10月の安政大地震後、鹿島神宮の鯰絵を使ったお札が流行し、江戸市民の間で要石が知られるようになった。地震が起こったのは武甕槌大神が神無月(10月)で出雲へ出かけたからだという説も現れた。

「遙かな神代の昔、高天原(たかまのはら) の八百万神(やおよろずのかみ)達は、我が 国を「天孫(すめみま)(天照大御神(あま てらすおおみかみ)の御孫)の治める豊葦原 瑞穂国(とよあしはらのみずほのくに)」と することを決められ、これに先立ち、まず国 中の荒ぶる神々や夜も昼も騒がしい世の中を 言向(ことむ)け平定(やわ)することが先決であると衆議一決しました。」

社伝に、鹿島の宮の創建は初代神武天皇即位の年とあり、およそ2660年ほど前のことだといわれます。鹿島の神が神武東征の折り、「霊剣」霊の剣により天皇をお助け申し上げた報恩がその由来とあります。養老5年頃の編集とされる 「常陸国風土記」香島郡の項に、孝徳天皇の御代、神郡が置かれ、「其処に有ませる天の大神の社、坂戸の社、沼尾の社、三所を合せて、惣べて香島の天の大神と稱ふ」とある。この「天の大神の社」が、当社・鹿島神宮。当時は、坂戸社と沼尾社を合せた神社とされていたが、現在、両社は境外摂社となっている。祭神・武甕槌神は、古事記において、伊邪那岐命が迦具土神の首を斬ったときに、御刀の血が、神聖な石に飛散って化生した神。大国主命の国譲りの場面で、派遣され、建御名方命を降伏させた神。(日本書紀では、香取神宮・経津主神と共に、派遣されている)平安時代の延喜式では、神宮の号を持つお社は、伊勢を除いては鹿島と香取のみであったこと、二十年に一度の造替制度があったこと、更には天皇の一世一度の奉幣や立后の奉幣などによってもそのことは容易に窺うことができる 。

古代の霞ヶ浦は広大な内湾をなし、北は北浦、南は印旛沼、西は手賀沼からさらに今の利根川・鬼怒川流域に広がってゐた。その東の入口に鹿島神宮がまつられた。

●浪高き鹿島が崎にたどり来て 東の果てを今日見つるかな 夫木抄

枕詞に「あられ降り鹿島」ともいひ、鹿島の神(武甕槌(たけみかづち)命)は、天孫降臨に先立って高天原より天降って来た武神とされる。

●み空より跡垂れ初めしあとの宮 その代も知らず神さびにけり 夫木抄

●めぐり逢ふ初め終りの行方かな 鹿島の宮に かよふ心は 慈円

鹿島神宮の要石は、地震発生の元となる大鯰を、鹿島の神が押さへこんだ大釘の石で、地中深く埋もれて、その深さははかりしれないといふ。香取神宮に続くともいふ。

●揺ぐともよもや抜けじの要石 鹿島の神のあらん限りは 地震除の歌

■香取神宮・御由緒

「古くから国家鎮護の神として皇室からの御崇敬が最も篤く(毎年1月1日の早朝に天皇陛下は東方をお向きになり、香取・鹿島両神宮に御拝なされます)特に「神宮」の御称号(明治以前には伊勢・香取・鹿島のみ)を以て奉祀されており、中世以降は下総国の一宮、明治以後の社格制では官幣大社に列し、昭和17年、勅祭社に治定され今日に至っています。奈良の春日大社、宮城の鹽竈神社を始めとして、香取大神を御祭神とする神社は全国各地に及んでいて、広く尊崇をあつめています。」

創建は神武天皇18年と伝えられています。古来より国家鎮護の神として崇拝され、「神宮」の社号を持つ下総の国一の宮です。現在の社殿は元禄13年(1700)徳川綱吉によって造営されたもので、本殿・楼門は国の重要文化財の指定を受けています。御祭神は国譲りの神話として有名な日本書紀にも登場し、又の御名を伊波比主命(いはひしのみこと)といい、奈良の春日大社、宮城の鹽竈神社を始めとして、香取大神を御祭神とする神社は全国各地に及んでいて、広く尊崇をあつめています。

■要石2 鹿島神宮の要石の謎

■要石に秘められた謎

この両神宮は武道の神様を祀っていることで知られています。鹿島神宮が武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)であり、香取神宮は経津主大神(ふつぬしのおおかみ)です。これらの神は日本書紀・古事記にでてくる出雲の国譲りの神話にて日本での支配を古代出雲から大和朝廷(天皇)へ譲るために大変重要な神であるのです。この二神に反対した建御名方神(たけみなかたのかみ)(大国主命の第二王子)は諏訪まで追われて逃げ込みそこで忠誠を誓ったので諏訪神社の神として祀られたのです。これは神話の世界であるがそれぞれの神社の置かれた位置を考えるのに非常に興味深いと考えます。

ここでは、この二つ神社に共通した「要石」について、お話したいと思います。この要石は地表に出ている部分はほんの少し(高さ15cm位、直径40cm位)で、地下の部分が非常に大きくけして抜くことができないと言われています。鹿島側は上部中央部が凹形で香取側は凸形をしています。昔水戸黄門(徳川光圀)が七日七夜掘り続けても底が見える様子がなく、さすがの光圀公もあきらめて作業を中止したといわれており、鹿島神宮の要石と香取神宮の要石は下でつながっているとも言われています。大昔、神様が天からこの地にお降りになった時、最初にお座りになった石であると伝えられています。しかし、この石は地震を抑える石であるとしての信仰が続いてきました。

昔から、この地方は地震が多く、これは地中に大なまずがいて暴れるからだと信じられており、鹿島・香取の両神様がこの要石でなまずの頭を釘のように打ち付けて動けなくしているといわれているのです。このため、この地方では地震は起きるが大きな被害はないといわれています。この石が有名になったのは江戸時代の安政の大地震(1885年10月)のとき、江戸の下町を中心に町民の4300人の死者を出し1万戸以上の家屋が倒壊したと伝えられていますが、江戸の町中が大騒ぎとなりました。この時に地震から家を守るお札が流布しました。このお札に鹿島神宮のなまずの絵がモチーフに使われたのです。地震が10月(神無月)であり、鹿島の神様は出雲に出掛けていて留守であったとの話も説得させるものがあったようです。

○揺ぐともよもや抜けじの要石、鹿島の神のあらん限りは

■地震は地中の蟲(むし)の仕業?

しかし、なまずは大昔からこの地方にいたという記録はないのです。関東地方になまずが知られたのは江戸時代になってからだとも言われています。また、地震神として鹿島神宮が記録に現れるのは12世紀半ば以降との文献もあるようです。鎌倉時代の伊勢暦には地震蟲(むし)の想像図が載っています。頭が東で尾が西を向いており、10本足です。目には日と月を備え、5畿7道を背の上に乗せ、鹿島大明神が要石で頭部を抑えるさまであり、地震神としての鹿島神宮の起源は12世紀頃と考えてよいでしょう。地震を起こすものが鯰(なまず)となったのは、江戸時代以降であると考えられます。しかしこの要石の信仰はもっとずっと昔からあったと考えても良いのではないでしょうか。ではこの要石が地震抑止信仰となる前はどのような役割を担っていたのでしょうか。右のような地中に住む怪物蟲の仕業であるとの解釈もされていたようです。その蟲がいつのまにか地震を予知できるなまずに置き換えて考えられるようになっていったものと考えられます。

■要石3 鹿島神宮の要石宮

楼門内、参道の右手に拝殿があり、拝殿の後方に本殿、御神木、鏡石と並ぶ。更に、参道はまっすぐに奥に延び、突き当たりに奥宮がある。奥宮から左手へ降りていくと、御手洗池、右手奥へ進むと「要石」(かなめいし)が祀られている。

要石社は、鹿島神宮を地震や津波から除ける神様であることは、余り知られていない?、神社参道の最奥に奥宮があり、そこの「要石宮」は地中の鯰(なまず)を押さえている・・、と伝えられ、震災除けの神といわれる。実際、日本の各地に要石神社があって、震災除けの霊験があると伝えられている。

鹿島市のすぐ南、水郷の地である千葉県香取市香取(佐原市と小見川町、山田町、栗源町が合併して誕生)に香取神宮(かとりじんぐう)が鎮座している。下総国一宮で、日本全国に約400社ある香取神社の総本社であり、祭神は経津主大神(フツヌシノオオカミ)である。前に紹介した鹿島神宮の武甕槌神と共に日本書紀・古事記にでてくる重要な神で、出雲の国譲りの神話にて日本での支配を古代出雲から大和朝廷(天皇)へ譲るために大変活躍した神である。

この二つ神社に共通しているのが「要石(かなめいし)」である。この要石は地表に出ている部分はほんの少し(高さ15cm位、直径40cm位)で、地下の部分が非常に大きくけして抜き取ることができないとされ、鹿島側は上部中央部が凹形で香取側は凸形をしているといわれる。昔水戸黄門(徳川光圀)が七日七夜掘り続けても底が見える様子がなく、さすがの光圀公もあきらめて作業を中止したといわれており、鹿島神宮の要石と香取神宮の要石は下でつながっているとも言われる。

この石は地震を抑える石であるとしての信仰が続いてきたとされる。昔から、この地方は地震が多く、これは地中に大なまずがいて暴れるからだと信じられており、鹿島・香取の両神様がこの要石でなまずの頭を釘のように打ち付けて動けなくしているといわれている。このため、この地方では地震は起きるが大きな被害はないといわれている。ただ、安政の大地震(1885年10月)では多少の被害が出たという、この時は地震が10月(神無月)であり、鹿島の神様は出雲に出掛けていて留守であったとの話は一応納得である。

揺ぐとも よもや抜けじの 要石 鹿島の神の あらん限りは

大昔は地震は、地中に住む怪物蟲の仕業であるとの解釈もされていたようで、その蟲がいつのまにか地震を予知できる「なまず」に置き換えて考えられるようになったという伝承もある。

小生の知ってるもう一つに、旧東海道の宿場・沼津の先に「原」の宿が在る。 今の東海道線の原駅近く「千本松原」で有名なところだが、この松原の一角に「要石神社」というのがある。東海地方を襲った安政の大地震の時、東海、関東地方は地震と津波により大災害を発生させたが、ここ「原の宿場」は地震、津波とも全く無害だったと言われる。鹿島、原には要石といわれる大岩魁が、地表露出部こそ小さいが地中部では連なっているともいわれる。

昨今、東海、関東地域における地震予測が公表されているが、一度、原の「要石神社」にも、お参りしなくてはと思うが・・。

■要石4 鹿島さんと鯰

この鯰絵の中でも多くみられるのが、鹿島の大神によって要石で取り押さえられる大鯰の図や、恵比寿さんが瓢箪で大鯰を押さえつけている図だ。面白いのが、これらの絵で、地震を起こす、いわば破壊神としての大鯰を、押さえつける絵だけではなく、大判小判を産み出す鯰や、大工や商人たちに囲まれにこやか(?)な鯰、豪遊する鯰などを描いた絵も多いということだ。

大地震による破壊=再建復興の勇ましさや、活気から福をもたらす様を表しているのかな。実際、大工さんなんかは、再建するに当たっては、当然必要な職業だしね…。

でも、なんで鯰なんだろう…。

それは「鯰絵」の著者である民俗学者のアウェハント博士にすら、正確なことはわからなかったらしい。ただ、地震と鯰が結びつく以前は、蛇や龍であったようだ。

この鯰、中国ではなんと、「魚」に「占」で「鮎」と書くらしい。「ナマズ」がなんで「アユ」になったんだ?(汗)この鮎という字の音は「デン・ネン」、つまりヌルヌルしているということ。中国では生物一般を「蟲」といい、魚類は鱗があるから「鱗蟲」。人間は毛も鱗もなく裸同然なので、「倮蟲」であり、五行では中央の土気。鯰は鱗もなく、表皮がヌルヌルしているので「倮蟲」とみなし、これもまた土気にあたる。

日本での「ナマズ」=鯰は、「魚」に「念」、念は思念・思考のことだ。

五行での五事は「貌・視・思・言・聴」なので、「思」もまた、中央の土気にあたる。つまり、鯰は土気の生物であり、地中の鯰が動くことによって地震が起きるということだ。

土気は五行の中心であり、その作用はと~ても荒々しい。この万物の破壊を意味する土気は、その荒々しさと同時に、万物を育む大地でもあるのだ。

それじゃ、土気なる鯰を抑えるにはどうしたらよいのか。

五行で土気に勝るモノといえば、「木剋土」で木気だ。木は大地に根を伸ばし、土を傷つけることが出来る。

鹿島大神は日本の東の端の雷神であり、「東」「雷」は木気で、恵比寿さんも「東夷」木気、瓢箪も木気。土気なる鯰は、木気の鹿島大神や恵比寿さんと瓢箪によって負ける立場にある。

でも、土気なのは鯰であって、地震そのものじゃない。地震そのものは、いったいなんなんだろう。八卦によると、地震の「震」は「雷」「東」と同じ、つまり木気にあたる。

そう!!押さえつける方も押さえつけられる方も木気じゃ、成立しないのだ。同時に「雷」「東」の象徴である木気の鹿島大神また、地震と同じということになる。雷は天空を、地震は地中を震わすモノということで、なんと、鹿島大神は地震のカミサマでもあったのだ!!荒々しいカミサマと評されるだけはあるよね。

それじゃ鯰の立つ瀬がないじゃないか!!と思うけど、鯰の地震説への登場が、かなり後代に入ってのことを考えると仕方がないかな。でもこの鯰くん、ちゃ~んと役割があるのだ。そのキーポイントは、鰻を地中で押さえつけているという要石にある。要石は鉱物なので、当然金気にあたる。鯰の土気と要石の金気は「土生金」の理により、黄金や諸々の鉱物を生み出すことを表している。

鯰絵で大判小判を産み出していたり、景気が良さそうなのは、ここからもきているのだ。

つまり、土気と金気は相性の良い相生関係。要石は鯰を押さえつけているわけではない。金気なる要石が押さえつけているのは、むしろ「金剋木」であり、地震のカミサマである鹿島大神の方だ。

カミサマを脅かすというと恐れ多いような気になるけど、古来から神社の役割といえば、崇め祀り、鎮めるというところにある。つまりこれは、木気である地震神の荒ぶる魂を、金気である要石で鎮める呪術ということだ。

それにしても、鹿島大神である建御雷神は、その名の通り雷神とされていることが多い。だけど、興味深いことに吉野裕子さんは、その本質を蛇神とみているようだ。

「常陸風土記」 / 茨城の里にヌカヒコ・ヌカヒメという兄弟があった。妹が名も知らぬ男と交わり、小蛇を生む。これを神の子として扱い、その成長の段階に応じて、坏・瓮・甕に入れて飼養するが、日増しに大きくなり、ついに器からはみ出す始末。天の父の許に帰れと母からいわれ、怒った蛇は伯父のヌカヒコを震殺する。母は子に瓮を投げつけたため、蛇は昇天出来なかった。その蛇を育てた瓮と甕は、今も村にあり、ひきつづき祭られている。

この伝承はヌカヒメという蛇巫が、神なる蛇を瓮や甕の中で飼養していたことを示すらしい。また、「タテミカツチ」の「ミカツチ」を「甕の蛇」、香取神宮に祀られている経津主神の「フツヌシ」を「瓮の主」と訓み、甕や瓮の中で飼われた神蛇であり、両者の本質は等しい故に、「古事記」でこの両神は異名同神なのだということだ。

ある場所に籠らせた後、日増しに大きくなる祟る要素の強い蛇神や、飼養する入れモノの神格化、ある日名も知らぬ男=蛇神と交わり、子をなすなどの部分から、諏訪と三輪の印象も強く感じられる話だ。

「雄略紀」にも、天皇が三輪山の神蛇が見たくて捕らえてはみたものの、その眼光に恐れをなして、慌てて蛇を山に放ち、「雷」の名を贈った話もある。創建が不明なほどの古代からあった神社の御祭神って、わりと突き詰めていくと、蛇神だったという話がよくある。そして、大抵そのカミサマは、荒々しい祟り神たる要素の強いお方だ。

地震神が鹿島さん=蛇神から、鯰にすげ替えられていった背景には、鹿島さんが蛇的要素より、雷神的要素の方がポピュラーだったからなのか、政治的にその方が都合が良かったのかはわからない。

■要石5 鹿島神社(宮城県加美町)

「天をつく鹿島神社の御神木」と句せられ、昔から人々に畏敬を受けて、まさに 町民氏子の「心のふるさと」であります。社殿も荘厳で、本殿は神明造り、拝殿は入母屋流造り、扇タルキに雲龍、唐獅子の彫刻、 縁廻りは十二支の配置で総欅造りの社殿であります。大昔は四日市場南元宿というところに鎮座してありましたが、度々の水害をおそれて、現地に遷座し360年位になります。現地は史跡で豪族の古墳と伝えられ、8ケ村の氏子がその上に土盛を加えて築き上げ、 社殿を移し建祀ったと伝えられております。右側には、斎姫(俗におものめ様)を祀り、その悲しい縁結びのロマンが伝承されています。また、御山下西北端には、鹿島神社だけの由緒ある「要石」が祀ってあります。

鹿島神社の要石は、風土記によれば鹿島神宮のものを模したものだという。1973年にはまた別の要石が奉納され埋められた。鹿島神宮と祭神は同じだが、他の多くの「鹿島神社」と違い、鹿島神宮ではなく塩竈神社からの勧請である。

要石に鹿島の大神が降臨して守護っているから日本の国土はぐらぐらしないと云う意味です。要石は鹿島神社以外の神社には祀られていません。 俗に要石を拝むと云う事は家庭的にも社会的にも精神的には、どんな地震が起きるともびくともしない不動の精神を養うと云う信仰の精神は、すなわち人間の 「へそ」であり其の「へそ」が要石とも云えます。

現在鹿島神社境内に祀られている要石は昭和四十八年故事来歴により奉納された「約十トン」の要石で往古の要石と共に祀られています。

鹿島神社の境内にある要石は武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ・古事記では建御雷之男神・たけみかづちのおのかみ)の象徴として国家の鎮護の石剣として祀られている事は有名です。

この要石は国を鎮める意想で日本国をとりまく「リュウ」を鎮める石剣とされています。「リュウ」龍は古代では海水を意味し、日本をとりまく「リュウ」が転化してナマズ(鯰)になりました。 地震は地下にもぐった鯰の寝がえりだとされてこの要石は地震ナマズを永遠におさえていると云う 信仰をうんだのです。加美町鎮守鹿島神社社殿の西御山下の老杉の根元に要石というのがあります。

安永書上の風土記にも高さ一尺二寸余、廻り四尺八寸余(住古より要石と申伝候事)とあり、頭の方一尺余り出ているが地下の大鯰の背中に達していると云われて来たもの、これは常陸の鹿島神宮の要石に模したものと伝えられます。

常陸(茨城県)鹿島神宮の要石の伝説によれば昔その地方にしばしば地震があり、それは地下に大鯰がいてあばれるからだと云うので、鹿島の神々達が相談の上大きな石の棒(石剣)で鯰の頭を釘刺してしとめました。それが即ち要石で地震の際にはこの要石は殊の外大いに揺れるが どうしても抜くことが出来ないと云われて来ました。

我が地方においても大地震はくるけれども鹿島神社には要石が祀られているから昔から大きな災害がないと語り伝えられています。

■要石6 タケミカヅチ

古鬼怒湾には那珂川と毛野川が注いでおり、また西の江戸湾ともその間にある低湿地帯の細かな水路で連絡は可能で、その低湿地帯を通って江戸湾に注ぐ太日川、利根川、荒川、そして多摩川などを通って毛野国や武蔵国などの蝦夷の多く居住する土地と行き来することが出来ました。

鹿島灘やその北に延びる常磐沖、三陸沖は世界有数の漁場で、大和王権はこの地の漁業資源確保のために進出し、例えば鹿島灘方面の漁場への出航基地としては古鬼怒湾の開口部の南東にあった銚子漁港があり、そこに水揚された海産物は外洋へ出て行った漁船で波の穏やかな古鬼怒湾内に運び込まれて物資集積場で小船に積み替えられて、更に湾内を進み河川を遡って奥地の蝦夷の共同体との交易品とされたのです。特に毛野国方面との交易は重視され、それを主に担ったのが3世紀前半のミマキイリヒコ大王の長子であったトヨキイリヒコを祖とした毛野氏だったのです。

また、そうした内陸部との交易によって得た物産を今度は畿内方面へ海路で送る場合には、小船から外洋用の大型船に積み替えて東海道航路の起点となるのも、この同じ物資集積場でした。この東海道航路が玉前神社のある玉埼、安房神社のある房総半島南端部、そして三浦半島から相模湾、伊豆半島へと繋がっていくのです。

そうなると、この物資集積場が大和王権にとっては重要拠点となるわけですが、古鬼怒湾はもともと水深が浅く、特に内奥部のほうに行けば行くほど浅くなって大きな船は入れなくなっていきますから、物資集積場は自然と湾の東のほうの開口部近くの地ということになります。

銚子漁港の位置は直接に鹿島灘の荒波に接する地でしたから、ここから波の穏やかになる古鬼怒湾内に向けて行かねばなりません。もともとは古鬼怒湾は鹿島灘に大きく開口した湾で、その開口部は大洗から銚子の間という広大なものでしたが、那珂川や毛野川が鹿島灘に放出した砂礫が波に運ばれて大洗から鹿島までの湾の外縁部に堆積して弓状の砂浜海岸を作り、鹿島と東庄の間の狭い海峡が古鬼怒湾の開口部となっていました。

その開口部から少し湾内に入った南岸に香取があり、北岸に鹿島があったのであり、この古鬼怒湾の開口部を南北から扼する地である香取と鹿島が大和王権の物資集積場となり関東における重要拠点となったのです。重要拠点であるので、ここは玉前神社のような現地氏族の「本領安堵」のパターンではなく、大和王権から直接派遣されたスタッフによる直轄地となりました。そのスタッフというのが忌部氏と並ぶ祭祀関連の重要氏族であった中臣氏であり、これらの地で彼らが祭祀を執り行った神社が下総国一宮の香取神宮と、常陸国一宮の鹿島神宮でした。

現在は「?神宮」と名乗る神社は沢山ありますが、江戸時代以前は神宮といえば伊勢神宮と、この香取神宮と鹿島神宮、合わせて3つの神社のみが神宮と呼ばれていました。皇祖神を祀る(まぁ実際は違うのですが)伊勢神宮は別格としても、現在でも香取神宮と鹿島神宮に対する皇室の崇敬は格別のもので、毎年元旦の早朝に天皇陛下は東方を向いてこの両神宮に御拝なさいます。

「神宮」というのは「宮」という王の住居を表す言葉が入っていることからも、大王や王権の成り立ちと深い関係にある特別の神社のことなのでしょう。大和王権を成り立たせていたものは東国との繋がりであり、それは初期においては東海地方との繋がりであったので、東海進出の拠点であった伊勢神宮は特別に重要な神社であったのであり、おそらくは最初は伊勢神宮のみが「神宮」であったのでしょう。

それが7世紀半ばになって大和王権が関東や東北も含めた「日本」という統一権力へ脱皮しようとする際に、関東や東北への進出の拠点となったのが香取と鹿島であったので、この地にあった両神宮が伊勢神宮に並んで「神宮」と呼ばれるようになったのでしょう。ですから、7世紀前半以前の香取神宮や鹿島神宮は現在のような国家鎮護の神社ではなく、もっと違った意味合いのものであったと思われます。ただ、古くから重要拠点であったのも確かで、それだからこそ7世紀半ばに特別扱いされることにもなったのだといえます。

香取神宮の祭神は経津主大神で、別名を伊波比主命といいます。別名などといっても実際はこれらは全く別の神で、要するにこの2つの神の祭祀を同時に行っていたのです。経津主大神は大和の石上神宮で物部氏が祀っていた刀剣の神と同じ神で、伊波比主命は波の神、海の神で海上交通の神にも通じるものでしょう。おそらくは最初は海の神を祀っていた場所に、後で大和からやって来た人達が経津主大神を合祀したのでしょう。

一方、鹿島神宮の祭神はタケミカヅチですが、これは非常に多様な神格を持った神で、基本的には雷神で、同時に武器の神、刀剣の神、武神、軍神ともされますが、元来は鹿島の土着神で海上交通の神であったともいわれています。また鹿島神宮の神は地震の守り神ともされており、境内には地震を抑える要石もあり、何らかの巨石信仰にも関わりがあるようです。また、鹿島神宮の神の使いは鹿、特に白鹿であるとされており、鹿島神宮には鹿園があり鹿が飼われています。これがタケミカヅチと共に中臣氏によって奈良の春日大社に勧請されて引き継がれたので若草山には鹿が飼われているのです。

また、タケミカヅチの別名としては「鹿島神」というものがあり、これが鹿島のもともとの土着神の名で、タケミカヅチとは別の神ではないかとも思われます。そして、タケミカヅチの別名としては他に「タケフツカミ」「トヨフツカミ」というのもあり、これは香取神宮の祭神の経津主大神と同じ神を指すと思われます。

つまり、鹿島神宮の祭神のタケミカヅチと香取神宮の祭神の経津主大神は同一神であるということなのです。確かにこの2つの神ともに刀剣の神であり武神であるという属性は共通しています。しかし経津主大神はもともとは畿内で物部氏が祀っていた神ですからこの2神が同一神ということはなく、これは単に混同が生じていると見たほうがいいでしょう。

日本書紀の国譲り神話においてタケミカヅチは登場します。オオアナムチに国譲りを迫るために高天原から葦原中国(日本列島)に派遣される神なのですが、最初は神々はフツヌシを推薦したのですが、そこにタケミカヅチが「フツヌシだけが勇士で、私は勇士ではないというのか」と怒って割り込んだので結局この2神を一緒に派遣することにしたのです。日本書紀においてはタケミカヅチあるいはフツヌシの単独の行動というものは無く、常に「二神は」「二神に」などと、2つの神はまるで1つの神であるかのように扱われています。

一方、古事記のこの部分はフツヌシは登場せず、替わりにアメノトリフネという神が出てきますがほとんど活躍せず、タケミカヅチが主体となった描写となっています。

推測ですが、この神話の原型においては高天原から葦原中国に派遣されたのはフツヌシのみで、ここに描かれている2神の行動の主語は全部フツヌシであったのではないかと思います。日本書紀編纂の中心時期は持等天皇期ですが、その時期に政治の実権を握った藤原氏の祖は中臣氏で、その信仰する武神であるタケミカヅチを活躍させるためにこの部分にタケミカヅチを割り込ませたのではないでしょうか。

また、記紀のイワレヒコの東征伝承の中でもタケミカヅチは登場して、苦戦するイワレヒコを助けるために自分の分身である剣の「フツノミタマ」あるいは「サドフツノカミ」を高天原から地上の高倉下という者の持つ倉に落としたとされていますが、これも剣の名前からして、この部分のもともとの主語はフツヌシであった可能性が極めて高いといえるでしょう。

古事記のほうは、原古事記のテキストが出来た天武天皇期は藤原氏は没落しており、原古事記においてはこの部分はフツヌシが主体の描写であったのではないかと思います。それを基にして太安万侶が古事記を仕上げた8世紀初頭の時期は藤原氏が台頭していたので、ここでフツヌシを消してタケミカヅチに入れ替えたのではないかと思います。フツヌシをもともと祀っていた物部氏は既に滅びていたので、そういうことも出来たのでしょう。

日本書紀の国譲り神話のほうでそこまで大胆な改竄を行わなかったのは、おそらくあくまで日本書紀は国家の正史であったので、藤原家という私家の都合でそこまで露骨な改竄はやはり遠慮され、せいぜいタケミカヅチをフツヌシと一緒に葦原中国へ派遣する程度に止めたのではないかと思います。まぁイワレヒコ東征伝承のほうは挿話のような扱いだったので割と気軽に改竄できたのかもしれません。

ただ、それでもそこまでの改竄が受け入れられるということは、タケミカヅチにもフツヌシ同様に武神としての性格があり、しかもフツヌシと近しい関係にあるという認識が8世紀初頭の記紀編纂期に日本政府の中で共有されていたということではあると思います。いや、タケミカヅチの武神という性格は、フツヌシと近い関係にあったからこそ、フツヌシの武神という属性がタケミカヅチの属性でもあるかのように混同された結果であり、そうした混同の結果、8世紀初頭にそのような認識が共有されていたのではないかとも思えるのです。

香取神宮と鹿島神宮の間で12年に1度行われる大祭に「式年大祭御船祭」というものがあり、長い歴史の中で細部は色々変わったようですが、基本的には鹿島神宮の祭神のタケミカヅチと香取神宮の祭神のフツヌシが船に乗って水上で出会うというものであり、現在は12年に1度、北浦や利根川の水路などを使って行うのですが、おそらく元来は古鬼怒湾の海上で毎年行われていた例大祭であると思われます。

しかし、元来無関係のはずのタケミカヅチとフツヌシがわざわざ海上で会うというのもおかしな話で、おそらく元来は海上で出会っていたのはタケミカヅチとフツヌシではなく、古くから鹿島と香取で祀られていた海上交通の神同士ではなかったかと思います。それはおそらく玉前神社の玉埼神のように南洋系海洋民によって祀られていた神で、この鹿島と香取の2つの神社の2つの海神で1セットになって古鬼怒湾内の海上交通の守護神であったのでしょう。

そして、そこに3世紀になって大和王権が成立してから、中臣氏が鹿島や香取における交易拠点の管理のために派遣されてやって来て、大和からフツヌシ祭祀を持ち込んで、鹿島と香取の海上交通の神に合祀したのでしょう。タケミカヅチは元来は鹿島の土着の雷神であり、中臣氏が大和から持ち込んだ神ではなかったので、中臣氏が持ち込んだのはフツヌシだけだったはずです。

どうして中臣氏が物部氏の祀っていた神であるフツヌシを祀るようになったのかについてははっきりとは分かりませんが、物部氏が大和王権に加わるようになって以降はフツヌシは大和王権氏族の共通して祭祀する神であったのかもしれませんし、あるいは中臣氏は物部氏と元来何らかの血縁的繋がりがあったのかもしれません。

中臣氏が鹿島と香取にフツヌシ祭祀を持ち込んだ時点では、既に鹿島の土着の雷神であるタケミカヅチは、鹿島の海上交通の神に合祀されていたのではないかと思います。いや、そもそも鹿島にはもともと土着の雷神タケミカヅチへの信仰があり、そこに南洋系海洋民が鹿島と香取にセットで海上交通神の信仰を持ち込んだというのが実際のところではないでしょうか。そして、そこに更に3世紀以降に中臣氏がフツヌシ信仰を合祀したというわけです。

海上交通の神が祀られていただけのことはあり、この鹿島と香取の地には既に海洋民の交易の根拠地が出来上がっており、大和王権としてはそこに進出して対蝦夷交易の根拠地としたのは当然の選択であったといえるでしょう。そしてそこに駐在する中臣氏やその他の大和族のためにフツヌシの祭祀も行うようになったのです。そうしているうちに海上交通の神とフツヌシが同一視されるようになっていったのでしょう。

そしてそれは同時に、鹿島においては元来の土着神であるタケミカヅチとフツヌシも同一視されるということにもなったのです。それで元来は雷神であるタケミカヅチに、フツヌシと同じ刀剣神や武神としての性格が付与されるようになっていったのです。そこで鹿島における中臣氏は、言わば物部氏からの借り物の神であるフツヌシよりも、むしろこのタケミカヅチのほうに自分の氏族としてのアイデンティティーを強く感じるようになってきて、雷神である武神であるタケミカヅチを中臣氏の主祭神や氏神として位置づけるようになったのです。そういうわけで鹿島神宮の主祭神はフツヌシからタケミカヅチに変わったのです。ただ香取神宮のほうにはタケミカヅチ信仰は無かったので祭神はフツヌシのままでした。

このようにタケミカヅチとフツヌシの神格が重なるようになり、そうした混同が7世紀半ば以降に鹿島神宮の地位が上昇したり、中臣氏がこのタケミカヅチ信仰を畿内にも持ち込んだために畿内でも広まり、その結果、8世紀初頭の記紀編纂時に先述したような混同が生じることになったのです。

つまり、そうなるとタケミカヅチの本来の神格はひとまず雷神ということになります。このタケミカヅチの使いとされているのが鹿なのですが、鹿は縄文時代にまで遡る狩猟採集民による山の神への捧げ物でしたが、この鹿島の地はそもそも野生の鹿の多く生息するような山地ではありませんから、鹿島神宮における神使としての鹿は、他の地から伝わった鹿のイメージによって構成された一種の観念上の産物であったと思われます。

それはおそらく雷神の眷属として鹿が最も相応しいと思われたからでしょう。雷神というのは古代においては神の怒りによる自然災害であると同時に、田んぼに落雷することによって稲の生育にエネルギーを与える作用があるとも思われていました。それゆえ「稲妻」というのです。一方、鹿はその毎年生え変わって成長する角が稲の生育と同じ季節サイクルであることから稲作の守護神として扱われ、雷と鹿は稲作を通じて繋がるのです。そして、もっと直接視覚的には、鹿の最大の特徴といえる角の形が稲妻の形に似ているというのもあります。

これで、鹿が雷神タケミカヅチの使いである理由は了解できるのですが、これはまず雷神信仰が存在するということが前提となっており、ではどうして雷神信仰が発生したのかについての回答にはなっていません。雷神の農耕神的な側面も水田稲作が普及してから派生したものであり、元来の雷神はやはり神の怒りの発露であり自然災害の神でしょう。

ここで引っかかってくるのが鹿島神宮の神、つまり「鹿島神」の地震の守り神としての側面です。この茨城県南部地方というのは地震の巣であり、現在でもしょっちゅう群発地震が起きています。そういう地であるから地震が恐れられ、地震災害から守ってくれる神への祭祀がこの鹿島の地に生じたのでしょう。これが鹿島神宮の本来の祭神である「鹿島神」の正体ではないかと思うのです。

現代においては地震や雷などの発生のメカニズムはある程度は解明されていて、まだまだその謎が全て解けたわけではありませんが、少なくとも地震と雷が全く別々の成因で発生するということは認識されています。また現代のような大都市圏のようなライフラインの集中した人口密集地帯の出現は例えば阪神大震災を見るように、大地震による被害のリスクを最大限にまで高めています。

しかし、これらは全て現代ならではの現象であり、古代においては地震は確かに恐ろしい災害ではありましたが、阪神大震災のような破壊的な二次的被害の生じるようなものではなく、突き上げるような地鳴りと振動の後、家が崩れていたり木が倒れていたり山が崩れたりして、それに巻き込まれて人的被害が生じるというようなものでした。

地震というものがこのようなものであるのならば、それは雷のもたらす現象とそれほど大きな違いは無いということになります。雷の特徴は突然の閃光と轟音、その後で木が真っ二つになっていたり家が崩れていたりして人的被害が生じるのであり、雷撃の直撃を受けて死ぬ人もいたでしょうけれど、それはむしろ少数派であったでしょう。また閃光ならば地震の際にもよく観察されますし、なんといっても台風や大雨などと違い「突然襲ってくる自然災害」という点では共通したものがあります。

もちろん、地震と雷は明らかに別々の自然災害であることは古代人も認識はしていたと思いますが、むしろ共通点が多く、しかも当時は発生メカニズムが全く不明で、あまりに突発的で逃れようがなかったので神の仕業であると認識され、雷と地震の差異としては、神の怒りが空を通してやって来るのか地面を通してやって来るのかの違い程度ではなかったかと思います。

ですから、そもそも怒って自然災害を起こす神が共通の存在で、その怒りの顕われる経路が違うだけなのだと考えれば、地震群発地域である鹿島で地震神信仰が生じた後、そこから派生して雷神信仰が生じたとしても、それほど不自然なことではないと思われるのです。つまり、鹿島神宮の地における祭祀のうち最も原初のものは地震神を鎮める祭祀であり、地震神こそが「鹿島神」の正体なのだということになります。

そこで、その地震神を抑えているという鹿島神宮の境内にある要石の存在が引っかかってくるのですが、この要石は地上部分は小さいのですが地中の部分が大きく、地下深くに繋がっていると言い伝えられています。実際、徳川光圀が七日間かけてこの要石の周りを掘ったそうですが石の根元に辿り着くことが出来ず断念したそうです。

もともとはこの要石の下には龍がいると伝えられてきました。そうなるとまるでヨーロッパのレイラインのような一種の龍脈を制御する巨石を使った祭祀を想像させられます。だいたい、そもそもこの地上に出ている部分の小さな要石が実は巨石であるということをどうして古代の人は知っていたのかが問題です。

それを合理的に説明するためには、要石が周囲の土砂に埋まる以前の、その巨大な姿を露出していた時代から人々は要石に注目し祭祀の対象としていたと考えるしかないでしょう。鹿島のあたりは元来は海で、砂礫が堆積して出来た地ですから、その砂礫が堆積する前には要石は古鬼怒湾、いや太古においては南関東海峡の鹿島灘への出口の海上に屹立する岩塊であったと考えられます。その岩塊に対する信仰が太古において存在したのであり、それが鹿島神宮の祭祀の最も原初の発祥であったのではないかと思うのです。

この鹿島の地は中央構造線の東端にあたります。秩父山地から東に向かった中央構造線は岩槻を経て香取と鹿島の間を通って鹿島灘に抜けていきます。つまり、岩槻より東の南関東海峡の東半分というのは中央構造線という大断層線によって形成された窪みなのです。そして鹿島は中央構造線の東端のすぐ北にあり、その地はもともと海でしたが中央構造線の北側の岩塊が幾らか露出しており、その最も東に位置した巨大な岩塊が要石であったのです。

いや、鹿島という地はもともとは香島といったそうですが、それはもともとこの地が砂礫に埋もれる前に海上に「香島」という島が存在したからであろうと思われ、この要石こそが、その「香島」そのものなのではないでしょうか。

実は「中央構造線の北側の露出した海上の岩塊」というもので信仰の対象となったものが今まで述べてきた中に存在し、それは伊勢の夫婦岩なのです。古代の人が中央構造線というものを把握していたということは無いでしょうけれど、同じような特性をもった岩塊がこの鹿島の地でも信仰の対象になったということはあり得ないことでもないと思います。

実際、この地が地震の巣であったのはすぐ南に中央構造線が通っていたからであり、これはまさに要石が押さえていたという龍脈そのものであり、太古の人々というのは不思議なことにこうしたラインを把握していた可能性があり、中央構造線沿いには古くからの祭祀場が散在しているのです。主要な例を挙げれば、阿蘇神社、伊豫豆比古命神社、大麻比古神社、日前宮、伊勢神宮、砥鹿神社、諏訪大社、金鑚神社、大宮氷川神社などです。ならば、そうした龍脈の日本列島における最東端を押さえつける巨大な岩塊に対する祭祀が発生しても不自然ではないとも思います。

そうした太古の、おそらく縄文時代に遡る巨石信仰こそが鹿島神宮の祭祀の原点であり、その巨岩である「香島」が次第に砂に埋もれ頂上部分を残して見えなくなっていくにてれて、それは要石と呼ばれるようになり信仰の対象となり、そこから地震神信仰、雷神信仰などが派生し、この土地そのものが「香島」と呼ばれるようになっていきました。その後、南洋系海洋民によって海上交通神が合祀され、交易によって農耕民の雷神信仰や鹿を霊獣とする信仰も加え、3世紀には大和王権勢力がフツヌシを合祀し、その後、フツヌシ信仰と従来の雷神信仰を合成して雷神であり武神である鹿島神宮の主祭神タケミカヅチが生まれたのです。

■鯰絵(なまずえ)1

安政2年の大地震の直後、鯰を配した「鯰絵」と呼ばれる浮世絵が短期間に大量に出版された。公に認可された出版物ではないものの(認可のしるしである改印が一切見られない)、その種類は400以上といわれ、先を争って制作された様子がわかる。「鯰絵」は、先に記した地震と鯰の俗信を元に描かれたのであるが、様々なモチーフがあり、地震の被害の様子や地震後の世相について記したものも見られる。現代に生きる我々には、地震の被害に遭った当時の人々が、「鯰絵」に何を求めたのかは判らない。しかし、そこから何か不思議なエネルギーのようなものを、感じ取ることができるだろう。

■鯰絵2

その正体は「鯰絵」(なまずえ)と呼ばれる錦絵で、記録によると「地震発生の当日」(恐らく「翌日」の誤り)から発売され、一週間のうちに三百数拾種にまで膨れ上がり「10日後には400種類」に達した、とあります。この常識では考えられない地震直後の鯰絵大流行について史家たちは、当時、庶民の間で、普段「鯰」は、

鹿島大明神が「要石」で押さえているから暴れないが

神無月(10月)は、神々が出雲に集る慣わしとなっており

鹿島大明神も出席するため、自分の留守の間

地震鯰の見張り番を恵比寿たちに任せて出雲へ旅立つ

しかし恵比寿の力は鹿島大明神に比べて弱いので、

その間隙を縫って地震鯰が大暴れするのだ

というような「風評」が専らであり、皆、そのように信じていたからだ、と尤もらしく解説していますが「それなら、なんで、他の月にも地震が起きるのか?」と思わないのか、と考えるのは、へそ曲がりでしょうか?それはさておき、地震は、この安政年間に限って江戸で発生した訳ではありませんが、この時期に「地震鯰」君の錦絵が続々発売され、飛ぶように売れたのには、それなりの理由がなければなりません。だとしても、その鯰絵とは、そもそも、一体どのようなものか、それを先に見ていきましょう。大雑把に別ければ、次の三通りになるでしょう。

1 ナマズ、鹿島大明神、要石の三要素が全て描かれたもの=信仰・迷信

2 破壊者としてのナマズが描かれたもの=災害・災難・敵対するもの

3 世直し、救いの神としてナマズが感謝されているもの=救済者・味方

勿論、敢えて言うまでもなく「地震」は、正に天変地異の類であり自然災害に違いない事は、お江戸の住民全てが承知の上で、その元凶を尚、大ナマズに求めようとした背景には、恐らく当時の社会情勢が色濃く反映していたと見るのが妥当でしょう。[2]が瓦版的な事実の報道(被災者側の情報の伝達と怒り)そして、[1]が素朴な庶民感情の発露、あるいは「神頼み」の典型だとするなら、一体[3]に分類されたモノはどのように解釈すればよいのでしょうか?(画像を観る限り倒壊した家屋から住人を助け出し、女性を負ぶって子供の手を引いて避難させようとしているのは、地震を起こした張本人のはずのナマズです)やはり、ここで、少し歴史を振り返ってみる必要がありそうです。

1808 英国の軍艦フェートン号が長崎に侵入

1822 英国の捕鯨船が水戸領地に上陸、薪水を要求

1825 異国船打ち払い令が発布

1828 シーボルト事件が発覚

1833 全国的な飢饉が始まる

1837 大塩平八郎の乱 徳川斉昭が水戸藩主になる

1839 蛮社の獄、蘭学者らを逮捕 水野忠邦が首席老中に就任する

1841 天保の改革が始まる。ぜいたく禁止令、株仲間禁止令 前将軍・家斉が亡くなる

1842 出版統制令が出される。薪水給与令が発布

1843 人返しの令、上知令が出される

1844 開国を勧告するオランダ国王の親書が届けられる

1845 米国の捕鯨船マンハッタン号が浦賀に来航

1846 米国の軍艦コロンバス号が浦賀に来航、通商を要求

●12月8日江戸で大地震

1847 幕府が会津・忍藩に海防警備を命じる

●3月24日善光寺大地震、死者1万6千人

1848●5月8日、江戸で大地震

1850 オランダ船が米英の通商要求を幕府に伝える

1852 オランダ商館長が、翌年の米国船来航を予告する

●12月17日信州で大地震

1853 ペリーが浦賀に来航、大統領書簡を提出する

●2月3日江戸と東海道で大地震

1854 ペリー再び来航、日米和親条約を締結。下田・開港

●11月4日東海道を中心に大地震、M8.4

●11月5日西日本で南海大地震、M8.4

1855 長崎に海軍伝習所を設立

●安政大地震

1856 米国総領事のハリスが着任する

1857 幕府がハリスと下田条約を締結する

幕末と一口に言いますが、上の表をみれば、その現実が明らかになります。19世紀前半という時代は、正に「外国」からの開国の圧力が国内の政治状況を左右し続けた動乱の季節だったと言えます。そして、庶民の生活は「大塩平八郎の乱」が象徴しているように、より厳しさを増していたのです。幕府は、この切迫した状況を何とか打破しようと「天保の改革」を推し進めますが、その中心的存在であった人物は、わずか4年で失脚、見るべき成果はあがらなかったのでした。1840年代以降は、異国船(外国文化の象徴)時代の様相を呈しています。そして、その締め括りとでも言うべき「大事件」が、安政大地震の2年前、1853年に起こっていることは注目に値するでしょう。そう、皆さんも、良くご存知の「ペリー来航」事件です。翌54年に再び来航したペリー(米国)と幕府は「日米和親条約」を締結します。「よらしむべし、知らしむべからず」の大方針で庶民を「統制」し続けてきた幕府が、庶民の鋭い生活感覚、生きた情報網を過小評価していたのかどうか、は分かりませんが、外国船の相次ぐ来航が、そして幕府の対応が、世情に与えた影響は決して小さなものではなかった、と思われるのです。

それまで、まさに磐石だと思われていた「お上」(幕府)の屋台骨が、案外脆いものかも知れないと庶民が感じ始めたとき、幕府の権威は失墜するものだとすれば、たった20年で「異国船打ち払い令」を引っ込めた時点で、お江戸の住人たちは、皆、一様に口には出さないものの「世の中のタガが外れた」ように感じていたのではないでしょうか?では再びナマズ君のお話に戻りましょう。上の表の右欄に、主な地震の発生時期を入れておきましたから、それも参考にしながら皆さんも一緒に推理してみてください。

■相次ぐ大地震、そしてペリー来航

史家たちは「安政大地震」の頃の世情について、先に見たような「風評」「迷信」の類が流布していたから「鯰絵」が爆発的に売れたのだ、と解説していましたが、表でも明らかなように、1840年代から50年代は「地震の当たり年」とも言える時期だったことは明らかで、ペリー来航の直前(1853.2.3)には嘉永の大地震が江戸を襲っており、その翌年、つまり安政元年の11月には東海地震と南海大地震が2日連続して発生、この時の津波で下田の町が壊滅しています。そして、これらの地震が発生した「月」は、何れも「10月」ではありませんでした。歴史というものに「偶然」は無い、とされていますが、10年近くの間に、立て続けに起こった大地震(大災害)、そして外国船の来航(権威の失墜、未知なるものへの恐怖)が安政二年の大地震に向けての格好の序曲となっていたのです。

10月とは言え旧暦です。今なら、差し詰め11月の半ば、そろそろ火が恋しい初冬とも言える気候だったでしょう。お天道様と寝起きを共にしていた江戸っ子たちは、もう、深い眠りに就いていたに違いありません。何物も持たない、と言うと大袈裟過ぎるかも知れませんが、生活するのにやっと、といった庶民たちの、なけなしの財産(家財・仕事道具など)を一瞬にして奪い去る大地震、それが今夜もやって来たのです。毎年のように繰返される大地震に加え、お上の「改革」が彼等の生活を締め付け、そこから来る不平不満が鬱積していた。聞くだに恐ろしい異国の蒸気船が次々と近くの港に入港し、何やらお上に要求をつき付け、お上でさえ、その対応に困り果てているらしい、という社会不安も蔓延していた。つまり、何かがきっかけになれば、彼等の心理的なアンバランスさにつけ込むだけの条件は十分に揃っていた…。

そこまでは理解できたとしても、この、余りのタイミングの良さは気になります。鯰絵の発行は、まるで「地震が起きるのを待っていた」かの様に、町のあちこち(多くの版元)から湧き出したのです。そこに「何かの意図」を観てしまうのは、独りよがりなのでしょうか。ここからは、いつも通り、全くの想像の世界です。

安政二年正月(1855)恒例の年始挨拶に町内の主だった顔なじみが集った。時節柄、派手な飲み食いは慎まなければお上の眼が、どこで光っているか分かったもんじゃない。とは言え、正月くらい少しは奮発しましょう、ということで三の膳まで付いている。宴も半ば、物識り顔の世話役が切り出した。「つい、こないだ、土佐で、又、地震があったらしい」どこの寄り合いの話題も、誰言うとはなしに去年の大地震の噂話がもっぱらになるのも当節、当たり前と言えばそうなのだが…。

「何でも、掛川のお城まで崩れ、そりゃあ大変な騒動だったらしいぜ」

「三島や沼津、そいから甲府あたりじゃあ、そこいらじゅうの家が倒れたらしい」

「いやいや、下田の港は、もっとひどいことになったって聞くぜ。なんせ大波が粗方浚っちまった」

「西国のことは詳しく知らねえが、土佐でも、お城が無くなりかけたってぇことだ」

「なんだねぇ、嘉永って、目でてぇ年号だと、お上はおっしゃってなさるが、初めの年なんざぁ、あんた、5月に二尺も雪が降ったってぇ話しだ。うそじゃない、その夏、信州から戻ったばかりの甥っ子に聞いたんだから、間違いない話しさ」

「5月にゃ、結構な地震もあったしねぇ。ほんとに、目出度くとも何ともありゃしない」

「どうも、鹿島大明神のご利益も、めっきり効き目が薄れたねぇ。こぅ、御難つづきじゃあ」

「…ところで、八代目は、一体、なんで、あんなことに?」

「新さん、よしなよ、縁起でもねぇ」

「あぁ、いやぁ、そんなつもりじゃ」

新さんは、秋口から出始めた数十枚もの八代目の死絵を自慢したかっただけなのだが…。

「それはそうと、最近、とんと久しく、遠山の大旦那の噂をきかねぇが、誰か、しらねぇかい?」

訊かれた仲間も知らない様子で、皆、一様に首をふった。

■人気絶頂期に亡くなった団十郎

年嵩の世話役に遠慮したのか、その話題は続かなかったが、仲間内では一等年の若い「新さん」が話しの接ぎ穂に持ち出した「八代目」とは、市川団十郎(いちかわ・だんじゅうろう。1823-1854)のこと。五歳で初舞台を踏み、僅か十歳で八代目を襲名した彼は、お江戸だけでなく上方でも大人気の大看板、まさに千両役者そのもの、女性ばかりでなく男性にも好かれた稀代の役者。天保の改革で、お上からお咎めを受け、江戸追放となっていた父・七代目(五代目・市川海老蔵。1791-1859)が、嘉永三年(1850)やっとのことでご赦免となり、その年の五月興行では「勧進帳」で父子競演を果たして大向こうを唸らせた。滅多に芝居を誉めない堅物で口やかましい新さんの親爺が、しきりに誉めた「地雷也」が大当たりしたのは嘉永五年七月の河原崎座の夏興行だった。誰もが大成を期待していた、その八代目が、去年の七月、名古屋の舞台を済ませた後、大坂に向かい、公演準備の仕上げをしていた8月5日夜、宿の小部屋で三十二歳の短すぎる生涯を自らの手で閉じた。契約がらみ、金がらみの噂が飛び交ったが、真の理由は謎とされている。

■八代目の死絵、数百種も発売された

紹介している画像は、明らかに市川家の紋所を意識した「鯰絵」です。勿論、出し物(「暫(しばらく)」を演じている人物は八代目だと考えられます。このように、歌舞伎を題材とした「鯰絵」は他にもあり、当時の大看板だった市川団十郎の根強い人気を、出版する側(版元)が十二分に意識していたことが伝わってきます。

歌舞伎・鯰絵と、暫を演じている団十郎の錦絵を紹介しておきます。鯰絵の題目は「雨には困り□(マス)野宿、しばらくの外寝」とあり「桝」の紋所と「しばらく」が二重に「団十郎」への掛詞となっています。また、この鯰は「人」の顔に仕立ててあり、当初の鯰絵とは、大きく変化していることが分かります。

豊国が描いた「暫」、「地震・雷・火事・親爺」の歌舞伎版、いずれも鯰の顔が「人」として描写されていますが、「暫」の役が「火事」に割り振られています。

■「改革」が出版物を厳しく統制、変わる錦絵

出版物への統制は寛政年間にも行われましたが「天保十三年六月(1842)」に実施された出版統制令は、寛政のものよりも「はるかに厳しい」内容のものだったようで、

浮世絵に人気商売の人物を描くことが禁じられ

小説の登場人物を歌舞伎役者に似せて描く事や、ぜいたくな風俗を描く事が禁じられた

このため、見せしめとして当時の流行作家である柳亭種彦(りゅうてい・たねひこ)や為永春水(ためなが・しゅんすい)などが「風紀を乱す」ものとして罰せられ、八代目の実父は「江戸十里四方追放」の処分をうけています。そして幕府は「物価抑制」を名目に「株仲間」(同業者で作る組合組織)を解散したため、出版物を取り扱っていた版元たちの組合である「地本問屋」も同じ運命を辿ることになったのです。浮世絵の価格は「十六文まで」と決められ色数までもが制限された上、「遊女の絵」が厳しく取り締まられるようになった結果、美人画そのものも大きく変質し、

古典になぞらえたものや、教訓・賢女・童女

などを題材としたものが多くなっていったのです。役者の似顔絵や役者の名前、そして紋所などを記すことが禁止される中、絵師たちも大変難儀したわけですが、或る者などは「登場する人物をすべて雀」にしたり、また「猫」の姿に置き換えるなどして、お上の追及を何とか免れようと随分苦心しています。「改革」の影響が強かった1840年代には、役者の似顔絵の代わりに「人間ではないもの。魚、亀、あるいは道具類」に置き換えて表現していた絵師もあったようです。

このようにして見てくると、統制の厳しさが、作者側の意識を変え、その結果として「戯画」化が錦絵の世界で急速に進んだことが分かります。また、一旦、解散されていた地本問屋の組合(仲間)も嘉永四年(1851)に復興しますが、解散時に29名だった仲間の数が再興時には125名に急増、十年余りの間に版元が4倍に膨らんだ訳です。お上による取締りが厳しさを増し、絵師たちが描く題材選びに苦心惨憺している最中に、何故、出版物を扱う仲間(業者)が増えたのか?疑問ですが、江戸商人の直感が、来るべき新時代(に求められる情報の大切さ)の到来を予見していた証なのかも知れません。

■足りない画題、職人も取り合いだった!

業者・仲間が4倍になったからといって、技術集団それも高度な職人技を持っている彫り師や刷り師が都合よく増えるはずもなく、嘉永年間の出版業界は「絵師や作者や職人たちの取り合い」(「たばこと塩の博物館」「地本問屋仲間の再興」より)の状況だったと考えられているのです。ここまで来ると、何やら朧げに見えてきたとは思いませんか?そこで、これまでに分かった事実を一つずつ並べて、鯰絵を解剖してみることにいたしましょう。

1 地震が頻繁におこり、人々は常に不安を抱いて生活していた。安政元年の大地震の記憶は尚、生々しく残っていた

2 天保の改革により厳しい統制があり、世間も萎縮し、庶民は不満の捌け口を求めていた

3 外国船の来航が相次ぎ、国そのものが揺れ動いていた

4 庶民の人気者が謎の死を遂げ、追悼の「死絵」が爆発的に売れた(役者絵の復活)

5 役者絵・美人画が禁じられ「戯画」を描くものが多かった

6 地震は「地震鯰」が騒ぐからだという「迷信」のようものが流布していた

7 地震鯰を鹿島大明神が「要石」で押さえつけている、という風評が昔からあった

8 出版業界は過当競争の時代に入り、出版できそうな(売れる)「画題」が求められていた

鹿島大明神への信仰は、江戸初期から存在していたようで、未見ですが1662年に発行された「大極地震記」という書物の中に「揺らぐとも よもや抜けじの 要石 鹿島の神の あらむ限りは」と謂う和歌も紹介されています。ですから、そのような風評・俗信の類があったのは確かですが、その反面、安政大地震の後で纏められた地震の前兆記録(事後の庶民からの聞き取り)には、

鯰が異常に騒いだ(本所)

雀が2、3カ月まえから群れをしていたのに、前日には一羽も来なくなった(牛込)

4、5日前からミミズが庭中に出てきた(巣鴨)

茶店で竹を土の中に立てたら水が湧き出た(浅草)

路地から急に水が湧いて出た(神田)

地下から一面に火気が発生して、すぐに消えた(下谷、池の端)

という各地の住人が役人に述べたと思われる文章が残されていますから、当時の人々も「鯰が騒ぐ」ことと地震発生との間に、何らかの因果関係があることを生活の知恵として知っていたと思われるのです。若しそうだとすれば「大明神の要石」は、江戸っ子一流の洒落、と言う事になるでしょう。その傍証を詳しく挙げておきます。それは地震から数年後、恐らく1860年に刊行されたと考えられている「安政見聞誌(あんせいけんもんし)」(編者は仮名垣魯文、かながき・ろぶん。1829-1894、挿絵は歌川国芳、うたがわ・くによし。1797-1861)が伝えている次のような逸話です。

本所・永倉町に住んでいた篠崎という男は、漁が好きで、10月2日の夜も数珠子で鰻を捕え様と川筋を漁っていたが、鯰がしきりに騒ぎ、鰻は一匹も獲れず、ただ鯰三匹だけを得ることができた。そこで「このように鯰が騒ぐ時は必ず地震が起きる」という風聞を思い出し、漁を止め家に帰り、庭に筵をしいて家財道具を取り出し、異変に備えた。その様子を男の妻は訝り笑っていたが、果して、その夜、地震があり、持ち出していた家財は無事だった。

この、お話しには「隣りの家の主も、鯰が騒ぐの見たが、そのまま釣りを続けているうちに大地震が起こり、家も土蔵もつぶれ、家財も全て失った」という続きもあるのですが、鯰の予知能力を信じますか?

当時の世相、庶民の暮らしぶり、そして天保の改革による出版統制などの諸条件をすべて並べてみても、初めにお話しした「どうして安政大地震の時、鯰絵が大流行したか」という問いかけに満足の行く答えを引き出すことは出来ません。それは、浮世絵・錦絵が出回るには、それ相応の時間(と制作に携わる多くの職人)がどうしても必要だからです。

例え「運良く」神無月10月2日に大地震が起こった、としても「その日(翌日)のうちに」大量の鯰絵を市場に持ち込むことは物理的に考えて「不可能」なのです。ただ一つ、それを可能にする方法があります。なになに、そんなに難しいことではありません。問屋仲間の誰かが音頭をとって、少しはお金もかかりますが「その時」のために、絵師に頼んだ様々な図柄の「鯰絵」を、大量にストックさえしておけば、後は、簡単に事は進みます。そんな仕掛が見え隠れしてなりません。

前に見た、地震の元凶がどうして「世直し鯰」に変身するのか、という疑問ですが、これには明快な答えがあります。つまり、地震が多くの物を破壊する恐ろしい災害であることに間違いはないのですが、その後には、必ず「復興」という事業が行われます。そこで発生する「建築・工事」を実際に担当するのも、また災害で苦しめられた一般庶民、江戸の職人たちなのです。それが現実なのです。だから「鯰絵」にも、職人たちと思しい人々が鯰の元へ挨拶に出向いている図柄が登場する訳なのです。その辺りから「世直し」と鯰を結び付けた構図が生まれたのでしょう。

幕府は「鯰絵が広く世の中に出回ることにより」「世直しの気風で高まることを恐れ」先ず「鯰絵の販売を禁止」し、次いで版元を「捜索し版木を没収」したため、ほぼ2カ月間続いた鯰絵の流行は終焉を迎えたらしい 。

■掌には「百両」のお金、これも鯰のお蔭?

「あれっ、この絵、どこかで見たような気がする」と思うのは私だけではないでしょう。恐らく、多くの読者が、何かの読物の挿絵で、あるいは浮世絵か何かで、同じような「人物」を観た経験があるはず。。

「鯰絵」では男の掌に「お金」を載せ、着物の柄を変えるために、その部分を刷るために必要な版木を新たに取り替えたため、元の錦絵にあった独特の「丸み」が失われていますが、人の体そのもので「顔と手」を描いた部分は全く同一の版木が使われています。そして、この「本絵」の作者を、当時、江戸っ子で知らない者はいなかったでしょう。その人物は、先に「安政見聞誌」の挿絵作家として紹介した歌川国芳その人で「金魚・猫・蛸」などの戯画を描いていた人気絵師なのです。若し、言われているように、鯰絵について幕府が神経をとがらせ、その探索、版木の没収を行っていたのなら、この国芳(そして版元)などは、直にでもお上からお咎めを受け、何らかの処分がなされたはずなのですが、そのような記録はありません。講談なら、ここで「庶民の味方・遠山の金さん」こと南町奉行・遠山左衛門尉景元(通称・金四郎)が颯爽と登場し「温情」判決で人気絵師たちを護る一場面が展開するところなのでしょうが、そのご当人の金さんは、確かに天保11年(1840)から3年、北町奉行を務め、弘化2年(1845)から嘉永5年までの7年間にわたり南町奉行の職にあったのですが、大地震の発生した安政二年、二月に亡くなっていますので、鯰絵を彼が見ることは出来ない相談だったのです。ただ、嘉永六年(1853)に幕府に提出された「市中取締類集」という文書には国芳の日常生活や仕事振りが細かく記載されていたようですから、お上の情報網が、相当密度の濃いものだったことは確かです。

■歌舞伎「暫」に登場する鯰坊主

もう一つ、歌舞伎芝居を手掛かりに「鯰絵」を見直して、お話しを締め括ることにします。

1 七代目・市川団十郎という役者が天保3年(1832)に「歌舞伎十八番」を自ら定めた

2 「歌舞伎十八番」の一つ「暫」(しばらく)が団十郎の当り芸となった

3 人気者の八代目・団十郎が地震の前年、安政元年になくなり、死絵が爆発的に売れた

4 歌舞伎「暫」は、鹿島神宮の社頭を舞台に演じられ、鹿島入道震斎(通称・鯰坊主)という役がある

つまり、こういうことです。八代目・団十郎はお江戸で一番の人気役者だったのですが、不明の理由により安政元年(嘉永七年、1854)八月急死します。江戸庶民にとって、これは相当、衝撃的な出来事だったのですが、人気者の「絵」を商売の種にしていた出版業界にとっても死活問題だったのです。そこで出版元たちは、八代目の絶大な人気を利用して様々な「死絵」を次々と売り出し、八代目を惜しむ江戸っ子の人情もからんで空前の売れ行きを博したのです。それらの中には、下図のように風刺を利かせたものもありましたが、多くは彼の当り芸「暫」に因んだものだったと考えられます。また「鯰」と「鹿島神宮」の関係も、昔からの言い伝えという一面を否定することは出来ませんが、お芝居の「暫」に登場する悪役「清原武衡」の子分・入道震斎こそが、鹿島神宮とナマズを直接結び付ける役割を舞台上で常に演じていたからこそ、そのような「風評」も当時一般的だったのではないでしょうか。もっと言えば「鹿島の地震鯰」を、江戸の人々は「道化者」として意識していたからこそ「鯰絵」を求めたのです。

全ては想像の世界ですが、安政二年の十月、出版に関わる版元たちは十一月の「顔見世興行」を控えて歌舞伎役者の「見立絵」の準備に大童でした。もう、亡くなってから一年以上が経つというのに、八代目の死絵は売れ続けています。だから、今回も「暫」の図柄を多めに用意しておくことにしたのです。当然、そこには「鯰坊主」も脇役で登場します。また、八代目は親孝行な人物としても知られた人で、父・七代目が天保十三年六月二十二日(1842)、江戸追放となった後、毎朝、精進お茶絶ちをして、蔵前の成田不動のお旅所に日参して、父の無事と赦免をお祈りしたのです。これを理由に八代目は奉行所から「親孝行」者として表彰され「銭十貫文」を頂いたそうなのですが、その奉行が1845年に南町奉行に返り咲いた遠山金四郎であった可能性は十分あるでしょう。そして遠山こそ、天保の改革で芝居小屋が全て取り壊しになることを防いでくれた人物でもあり、芝居世界の恩人とも言うべき彼が、この年の二月他界していたのです。歌舞伎「暫」で超人的な強さを発揮して「邪悪」な権力者を打ち負かす庶民の英雄、その役名「鎌倉権五郎景政」が、遠山の金さん・左衛門尉「景元」と似ているのは、偶然なのでしょうね。そして、悲劇の二日夜を迎えます。庶民が求めた「世直し」鯰とは、一体誰のことだったのでしょう?

鹿島神宮には現在も、あの水戸光圀が大きさを調べるため家来に掘らせて見たという伝説が残る「要石」が厳かに鎮座されています。ところで、その鹿島神宮の祭神は「武甕槌命(たけみかづちのみこと)」つまり、例の国譲り交渉で「剣」を衝きたてた強い武神なのですが、肝心の「常陸国風土記」には、このカミサマの名前が見当たりません。

■鯰絵3

この地震の直後、まだ余震の続く江戸の巷で、奇妙な錦絵が評判になった。地震を起こしたとされる地下の大鯰を描いた風刺画である。多くは名所絵や芝居絵と同じ大判の錦絵(多色刷り木版画)だが、いかにも急ごしらえの態で、彫りも刷りも通常の浮世絵に比べて幾分粗い。それに版元の名も絵師の名も見あたらない。改印もないのだから無届けの出版だ。毎日のように新しい絵柄のものが出回り、12月になってお上のお咎めを受けて版木が打ち壊されるまでの二ヶ月余りのあいだに、二百種ほどの地震鯰の風刺画が出版された。今日これを「鯰絵(なまずえ)」と呼ぶ。

地下の鯰が暴れると地震が起きるという俗信は、江戸時代になって広まった。この鯰を、地震後の世相を風刺しながら、さまざまなヴァリエーションで描いたのが安政二年の鯰絵である。今日、地震を起こす鯰と聞いてわれわれが漠然と思い描くイメージは、鯰絵によって作られたといっても過言ではない。今でも地震防災のキャンペーンなどで鯰のキャラクターが使われることがあるが、地震を起こし災害をもたらす役柄にもかかわらず、どういうわけか愛嬌(あいきょう)のある滑稽(こっけい)な姿で描かれることが多い。この剽軽(ひょうきん)な鯰のイメージを広めたのも鯰絵である。

鯰絵は江戸で大流行した後、長い間、歴史資料として注目されずにきたが、オランダ人コルネリウス・アウエハントによる研究をきっかけに、わが国でも再認識されるようになった。近年では災害をテーマにした展覧会や防災関係のイベント会場で、ユーモアに富んだ歴史資料として展示されることも多い。

こうした、地震に関する被災体験の記述は、本格的に一つの冊子としてまとめられるものと、日記などに書き綴られるものとがありました。

「地震記事」を著した鎌原桐山は、自身の震災体験を記した「丁未地震私記」を著しています。その書き出しは、地震によって被災した自宅の様子からはじまります。「地震記事」がいわば公的な立場での客観性を重んじているのに対して、これは自らの被災体験の記述を重んじている点で桐山の震災の記録化に対する態度がわかります。

「地震後世俗語之種」は、権堂村・永井善左衛門幸一が著したものです。正編五冊・後編六冊からなります。この本の特徴は、何といってもその挿し絵にあります。臨場感のある筆致で、災害の様子を著しています。真田家が伝えた同書は永井家の原本を写したものです。ただ、なぜ、だれが写し、どうして真田家に伝えたかは不明です。

これら地震体験記は被災した場所や被災状況によって記載内容に違いが見られ、限られた地域の具体的な記録として重要な意味を持っています。

■しばらくのそと寝

この鯰と鹿島神と要石の基本的な関係が、地震後の世相を風刺しながら様々なヴァリエーションを生み出していく。「しばらくのそと寝」では、巧妙に歌舞伎芝居を取り込んで世相を風刺する。一見したところ、鹿島大明神が要石で地震鯰を押さえているように見えるが、実はその地震の俗信に、歌舞伎「暫(しばらく)」で主人公が鯰坊主を懲らしめる舞台上の場面が、巧妙に重ねられている。「しばらくのそと寝」というタイトルは、被災者がしばらくのあいだ屋外で寝起きを強いられる様子を指すと同時に、歌舞伎「暫」の主人公が花道で唱える有名な名乗りの台詞「しばらくのつらね」をもじったものだ。この鯰絵にかかれた「つらね」では、主人公は被災地の地名尽くし唱えたうえで「盤石太郎いしずえ」と名乗り、「きょう手始めに鯰をば、要石にて押さえし上は」、もう地震は起きないのだと大見得を切っている。毎年十一月の顔見世興業で演じられた人気演目「暫」は、新年を予祝する呪術性の強い芝居であるが、この年は地震のせいで興業が中止になった。安政二年の「暫」は、実際の舞台にはかからなかったものの、鯰絵の中で演じられ、その呪術性は地震の鎮静に一役かったといえるかもしれない。

■鯰を押さえる恵比寿

鹿島神に代わって恵比寿神が、大きな瓢箪(ひょうたん)で鯰を抑えている。地震が起きた十月は、神無月と呼ばれるように諸国の神々が出雲に集まる月である。この鯰絵では、出雲にでかけた鹿島神の留守をついて鯰が暴れたため、留守番をつかさどる恵比寿神が、鹿島神の代役となって鯰を押さえているのだ。代役であるから要石の霊力にはあずかれない。大津波や歌舞伎舞踊で知られる「瓢箪鯰」をもじって、瓢箪で鯰を押さえている。地の文を読むと「どっこいにげるな大鯰、鯛とはちがってとりにくい。・・・鯰なまなか捕らえたうえは、逃がして留守居が済みはせぬ」と持ちなれない瓢箪をかざした恵比寿神の奮闘ぶりがうかがわれる。どうやってこの大鯰を出雲まで運ぼうかと思案しているところへ鰻屋が登場し、人手で運べないなら「早くウマニにしてやるがいい」を話の落ちがつく。馬荷(うまに)で運ぶのと、鯰の旨煮(うまに)とを巧みに引っ掛けた訳だ。

地震鯰の俗信に基づきながら、歌舞伎「暫」や留守神や瓢箪鯰など、さまざまな風俗伝承を取り込み、随所に見立てやら言葉遊びを交えながら鯰絵には随分と手の込んだ笑いが盛り込まれているのである。

■複合的な笑いの視点 / 江戸鯰と信州鯰

鯰絵のなかには、鯰や鹿島神や要石のほかにも、大勢の庶民が登場する。そしてそれぞれの立場から、このたびの地震について気の利いた台詞を口にする。「江戸鯰と信州鯰」と呼ばれる大判二枚続きの力作をみてみよう。額に「江戸」と「信州」と銘打たれた二匹の大鯰が雑踏の中で暴れている。その鯰に人びとが群がって、地震後の市中の混乱した様子が描かれている。信州鯰は八年前の弘化四年に起きた善光寺地震の鯰だろう。冬が近づくと江戸には、信州から農閑期を利用した出稼ぎの奉公人が集まるのだが、ここでは善光寺地震の大鯰までが江戸に出稼ぎにきたものらしい。二匹で暴れたので大地震になったとも読み取れる。中寄りの右上に小さく、出雲に出かけていた鹿島大明神が「これはたいへん、早くいっておさえてやらねばなるめえ」と呟きながら、息せき切って駆けつける様子が描かれているが、もう既に市中は混乱を呈しており、とても間に合いそうにない。信州鯰の頭のしたには善光寺の坊主が、江戸鯰の首元には「暫」の主人公が大きく描かれていて、それぞれ先頭に立って大鯰を押さえようと躍起になっている。

ところが鯰に群がる人々をよくみると、鯰を懲らしめている者ばかりではない。群がる人々を逆に制しようとする者や傍観する者も見受けられる。中央下方の半纏(はんてん)を着た職人は「マアマアだんながた、そんなにせずと、もうかんにんしておやんなせい、それではあっちらが困ります」と人びとをなだめている。右下のおでんやの女将も、隣で頭をかいている古金屋の男に「みんな寄ってあんなにいじめるよ、情けねえのう」と話し掛け鯰に対し随分と同情的だ。職人は震災後の建物の修理や再建で、おでん屋は焼け出された人々を相手にした外食で、古金屋は廃材の回収などで、それぞれ地震で儲けたくちであるから、鯰に義理立てをしているわけだ。

鯰絵に描かれた鯰は、ここに描かれたような擬人化された等身大の鯰が主流を占め、地震後の市中に出没して人々に小突かれたり、儲けた職人達と酒杯を交わしたりしながら、社会と対立するというよりもむしろ社会と馴れ合った姿で描かれているものが多い。多様で身近な視点から、地震と社会との関係を示し、それを笑いによって表しているのである。

■鯰絵が現代に語るもの

鯰絵の多くは地震後の市中に取材しながら、自然の圧倒的な力や、災害の悲惨さを感じさせない。あわてて江戸に駆けつける鹿島大明神にしろ、軽口を叩いて金持ちを懲らしめる地震鯰にしろ、江戸の庶民言葉をしゃべり、庶民と等身大に描かれている。また、災害に対し、被害者の立場にとどまらず、多様な観点から取材をし、複合的で柔軟な笑いを提供してる。鯰絵は、目に見えない災害という巨大な力を滑稽な鯰に擬人化して社会に取り組み、その鯰を中心にしてさまざまな人々の視点から災害後の社会を茶化している。人々はその笑いを共有することで、自らに降りかかった災害という避けがたい受難に、柔軟に対処することができたのではないだろうか。

社会が被った物的な、また人的な損害に被害者側の視点からシビアな対応が求められる現代の状況からしてみると、鯰絵に描かれた風刺は、いささか不遜で不謹慎な態度と見えるかもしれない笑いが働きかけるのは人間の心である。物的な被害に対処する一方で、現代の災害ではPTSD(心的外傷後ストレス障害)といった被害者が受けた心の傷の問題への取り組みがクローズアップされている。現代では奇異にも見える鯰絵のユーモアが、我々と設定を持つとすれば、こうした心の側面であるだろう。

災害が持つ負のイメージを強調すれば刷る程、実際にその災害で被害を被った被災者の心の傷も、深くなるのではないだろうか。悲惨な災害に対し正面から取り組む必要性を軽んじるものではないが、災害に対する一面的で過剰な反応は、一方でまた別の負債を生みかねない。多様なユーモアを複合した鯰絵が現代に伝えるのは、頑(かたく)なになりがちな災害に対する反応を、笑いによって解きほぐし、災害が持つ負のイメージを緩和する微妙な心のケアであるようにあるように思われてならない。

■鯰絵4 鯨絵から見る安政期の出版文化

地震が起きた後、人々がどのような状況におかれ、何を思い、どう行動したかを知ることはとても意味あることだと考えられる。近年起きた地震はもちろんのこと、関東大震災などにおいてもその体験が語りつがれている。しかしさらに昔はどうだったのだろう。被害の状況や人々のこころのあり様は、当時残された史料を元にとらえるしかない。

災害史において「地震」がどのように研究されているかを見ると、それほど研究者は多くない。北原糸子氏や今田洋三氏の研究によると、人々がどのような考えを持っていたかを知るためには「情報」の媒体としての出版物が外せないようである。安政江戸地震が起きてまもなく、地震に関する報道的な内容のものや、戯画や戯文を含む多くの出版物が作られた。特に鯰絵といわれる鯰をモチーフとした戯画が爆発的に流行した。それは公の機関である幕府には、情報を人々に公表するという、現在は当然とされる概念が存在しなかったので、人々は自分たちが欲しいと思う情報を集める必要があったからである。そのような欲求とそれまでに形成されてきた文化の大衆化が一因となって、安政江戸地震後に地震に関連する情報が出版物という形式で大量に広まった。このように出版物に注目していくことで、人々のようすが具体的にみえてくるといえるのではないだろうか。

ところでこの出版という行為が行われるようになったのは、江戸時代初期からである。それまでの時代について今田洋三氏は「それまでは、印刷という文化の現象はあっても、営利事業ではなかったから出版とはいえないものであった」と述べている。つまり江戸時代なって出版が誕生したのである。

その結果、多種多様な出版物が大量に出され、人々の間に出回ることになった。それらのなかには、現在でも人々に知られ、親しまれているものも少なくない。そのような優れた作品は、江戸時代を通じて数多く残されているが、江戸時代後期の出版については「化政・天保期には、わずかに柳亭種彦・為永春水らの人情本、滝沢馬琴らの読本、十返舎一九・式亭三馬らの滑稽本が続いたものの、大衆に迎合する退廃的な通俗本と化し、それも天保改革で全滅、以後衰弱して明治にいたるというのが文化史、とくに文学史の通説」となってきたと評価されている。このように江戸時代後半の出版物というと今までの研究史、特に文学史のなかでの評価は低くあまり研究されてこなかった。

しかし、先ほども述べたように安政江戸地震のときなどは大量の鯰絵が出されるなど安政期においても災害時など出版は盛んに行われていた。そこで本研究では、今まで研究されてこなかった江戸時代後半の出版について、出版物だけでなく、作者・それを出版する人々・その出版物を受容する人々に注目し、そこから見えてくる人々の関係とその姿の総体である考えられる出版文化についてみていきたい。人々の考えが反映されている出版物を見ることで、当時の人々の思いやさらにその時代像に迫ることができるだろう。

■第1節 出版文化研究の現状とその観点

これまでの出版文化についての研究において第一人者といえるのが、今田洋三氏である。これは斉藤純氏、吉原健一郎氏といった他の研究者らの研究において常にその研究が参考にされていることによる。

今田はこれまでの研究において江戸の書籍出版業の研究課題を5つに整理している。

(1)書籍出版業・出版機構そのものについて明らかにすること

(2)その上で出版業の変化過程を追う事によって社会的変化考察へのアプローチとすること

(3)文学史・学問史・美術史などの考察を目標として作品の出版と流通を研究すること

(4)社会学的手法を歴史研究に導入し、コミュニケーション展開史研究の材料とすること

(5)さらに、西洋諸国・中国・朝鮮などの出版事業史との比較史的考察を行うことである。以上から今田は(1)については戦前からの蓄積があるとし、(2)においては自ら「江戸の本屋さん 近世文化史の側面」「江戸の禁書」を出版している。また(3)については成果があるとし、(4)(5)の課題に関しては、それらの研究は多くないと指摘している。

今田自身は「江戸の災害情報」において江戸を中心とする様々な形態の情報メディアのあり方に注目することで、災害時の情報について追究し情報流通の「活性化」の条件を検討している。今田自身、情報に着目することで、社会学的な視点から江戸の出版文化を研究していると述べている。

今から江戸後期の出版文化についてみていくわけであるが、そのためには江戸後期を江戸時代全体のなかにおいて位置づけなければならない。よって私たちは、江戸後期までの出版文化における変遷を知る必要があると考える。このため第2節において出版文化を時代区分によりみていくこととする。そこで今田の「江戸の出版資本」をとりあげていく。この論文は今田の研究を代表するものであり、また私たちがこれからみていきたい出版文化を時代により区分している論文であるといえる。この論文で今田は出版文化をみていく際の観点として、江戸時代を大きく三つに区分している。

①享保期まで-出版文化の発展

②寛政期まで-幕府の統制と停滞期

③幕末期以後-衰退期 である。

このように今田の研究視点をあらためてみていき、整理すると今田のいう幕末期とは天保期以後のことをいっていると思われる。そこで今田の論文である「江戸の出版資本」をみていくことで第一の課題としたい。

■第2節 江戸時代の出版文化

■元禄期から享保期まで

ここでは主に元禄期から享保期までの出版文化について順を追ってみていく。今田によると出版文化は上方に始まる。すでに慶長のおわり(1610年代)には出版業者が存在している。そしてその後大阪、江戸と出版業界は広がっていく。

江戸において最も古く出版が行われたのは、元和年間(1615-1624)に出版された天台学の古活字本であるとされている。当時はまだ出版社の多くが僧侶などといった、ある程度の財力、教養等を持ち合わせている人々であった。そしてまたその読者層も一部の上流階級の者たちであった。つまり当時は出版者・読者層共に限られたものであったといえる。よってこの当時、民間刊行本は極めて少なかった。

このように一部の上流階級の者の間でしか機能していなかった出版界が急速に発展したのは、17世紀後半の頃からである。これは明暦3年9月(1657)に出された「諸商人中ヶ間申合停止」の町触において、「物之本屋」も対象となっている事から、当時幕府が統制しようとするまでに出版業はさかんになっていたということが出来る。それによって出版物が流通していたことがいえるのである。

「御触書寛保集成三十六」明暦三酉年九月

一呉服屋/糸屋/綿屋/絹屋/物之本屋/紙屋/扇子屋/両替屋/鮫屋/藥屋/材木屋/竹屋/釘屋/槇屋/米屋/酒屋/肴屋/革屋/石屋/塗物屋

此外諸商人中ヶ間一同之申合を仕置候ニ付、新規之商賣人中ヶ間え入候者ハ、或大分之禮金或ハ過分之振舞爲致候故、商賣新規に企候者迷惑仕候、其上商物時としてしめうり致候由内々相聞候、並町中明棚有之所家主才覺を以棚借付候得は、中ヶ間の者一味仕、其棚ニ障を申、棚仲間と相對無之者ニハ棚からせ不申候故、家主迷惑仕由其聞候、自今以後、一同之申合停止之事、(中略) 右、惣別一味同心之寄合、何事ニよらす御法度旨、最前も候觸候、若自今以後、一同之申合仕候者在之は、可爲曲事者也、

このような背景には元禄文化の発展と、それにともなった広汎な読者層の形成があったことの指摘がある。このような読者層の拡大に伴って、庶民的で一般大衆向けの絵本などが出版されていったのである。

しかしこのような出版物の販売規模の急速な拡大やベストセラーの発生は、幕府にとって無視しがたい社会現象となっていった。なぜなら幕府は、幕藩体制の下で強力な封建制度をしく事で人々を支配しており、出版業の発達にともなって次第に浸透していった庶民レベルでの社会的コミュニケーションの成立は封建的な思想統制を徹底させたい幕府にとって当然見過ごす事は出来ないものとなっていったからである。よって幕府は寛文13年(1673)以来、出版統制を強化してきている。

寛文十三年丑年五月の触書

一、此以前も板木屋共ニ如下被ニ仰付一候上、御公儀之儀ハ不レ及レ申レ、諸人迷惑仕候儀、其外何ニても珍敷事を新板ニ開候は、両御番所え其趣申上け、御差図を受、御御次第ニ可レ仕候、若隠候て新板開候之者於レ有レ之は、御穿鑿之上急度可レ被ニ仰付一候間、此旨板木屋とも併町中之者共少も違背仕間敷候事

幕府はその後、幾度となく出版統制令を出しているが、出版統制に対する姿勢に変化が現れはじめたのは享保になってからであった。

享保6年閏7月(1721)に町奉行中山出雲守・大岡越前守らが狂言本・浄瑠璃本・読売などといった庶民的出版物の盛行に対して非封建的な性格を認識し、他の流通商品と切り離して審議するようになった。そして寛文以後の出版関係取締令の再検討を行い、書物屋仲間設立を命じた。その上で翌年11月には本格的な出版取締令(享保出版取締令)を出したのである。

「御触書寛保集成三十五」享保七寅十一月

一自今新版書物之儀、儒書仏書神書医書歌書都て書物類其筋一通之事は格別、猥成儀異説等を取交作り出し候儀、堅く可為無用事一只今迄有来候板行物之内、好色本之類ハ、風俗之爲にもよろしからさる儀二候間、段々相改、絶版可仕候事、一人々家筋先祖之事なとを、彼是相違之義とも新作之書物二書顕し、世上致流布候儀有之候、右之段自今御停止二候、若右之類有之、其子孫より訴出候ニおゐては、急度御吟味可有之筈ニ候事、一何書物ニよらす此以後新版之物、作者並板元之實名、奥書ニ爲致可申候事、一権現様之御儀は勿論、惣て御當家之御事板行書本、自今無用ニ可仕候、無據子細も有之は、奉行所ぇ訴出、指図受可申事、右之趣を以、自今新作之書物出候共、遂吟味、可致商賣候、若右定ニ背候者有之ハ、奉行所ぇ可訴出候、經敷年相知候共、其板元問屋共ニ急度可申付候、仲間致吟味、違犯無之様ニ可相心得候

この取締令は寛政・天保の改革にもうけつがれ、以後の幕府における出版取締りの基本法となっていったのである。

一方で同時期に幕府は、官板「六論衍儀大意」を刊行している。これは仮名書きの官板で、江戸府内の寺子屋師匠に教科書として与えられ、諸国へ売り、広めさせたものである。これは幕府が発展しつつあった出版機構に対して庶民教化機構として利用する価値があると認めていたことを示していたといえる。つまり幕府は出版物の非封建的性格を危険視する一方で人々を教化するといった封建的性格をも認識していたのである。幕府は印刷出版物に対して、一つは利点を、もう一つは不利な点を同時に認めていった。

江戸の書商たちは上方の書商が上流階級の顧客を多く抱えているのに対して、一般の人々向けの「地本」などを出版することで江戸の人々の文学的欲求に応えていった。「地本」とは江戸の出版物のことをいっており、上方文化に対する江戸の人々の文化的独自性の主張の意味が込められている。

またこの頃、文人武士・上層町人達による創作活動が行われはじめる。彼らは創作活動をおこなっていたが、その活動の背景には体制批判の意識を人々に醸成させるような意図があり、実際にそのような秘書が流通していたことが認められている。

以上のように、江戸初期から上方主体で始まった出版文化は、庶民教育の普及による識字率の上昇、文化の発達などによりその読者層を拡大し、今までの上流階級層から次第にではあるが一般の人々の間に浸透していったのである。このことから制限はあるものの大衆化が進んでいったといえる。このように大衆向けの出版物を数多く出版していった江戸の出版界は、独自の文化を築き上げていったのである。こうした状況は、人々の間に幕府を介さない独自のコミュニケーションネットワークを形成することとなった。そして人々は封建的な幕府による情報統制に対抗していったのである。

■享保期から寛政期まで

ここまでにおいて形成された読者層とそれに伴う独自のコミュニケーションは人々の間において幕府への批判へと向かっていった。そのような幕府への不満の種を摘み取ることは、幕政の建て直しを図っていた幕府にとって重要な政策であった。そのため、松平定信による寛政の改革によって徹底的に出版統制がされていくのである。こうして寛政2年(1790)に、出版取締りに関する触書が相次いで出されていく。

「御触書天保集成百三」寛政二戌年五月町觸

書物草紙之類、新規ニ仕立候儀無用、但不叶事ニ候ハヽ、相伺候上可申付候、尤當分之儀早速壱枚繪等ニ令板行商賣可爲無用候、右之品々有來物ニても、最初は其仕方之品輕候ても、段々仕形を替、花美を盡し、潤色を加へ、其費成儀ニ成候間、最初之質朴を用候様可致候、且新版書物其筋一通之事は格別、猥成儀異説を取交作り出候儀、堅可爲無用候、只今迄有來候板行物之内、好色本之類は、風俗之爲ニもよろしからさるニ付、段々相改、絶板可致、又は書物ニよらす、以後新板之物作者並板元之實名奥書ニ致可申旨、其外品々享保年中相觸候處、いつとなく相ゆるミ、無用之書物作出、令板行、並子供持遊草紙繪本類ニ至迄、年々無益ニ手を込メ、高直ニ仕立、甚費成事ニ候間、前々相觸通彌相守、猶又左之趣ニ可相心得候、一書物類古來より有來通ニて事済候間、自今新規ニ作出中間敷候、若無據儀ニ候ハヽ、奉行所ぇ相伺、可受差圖候、一近年子供持遊ひ草紙繪本等、古代之事ニよそへ、不束成儀作出候類相見候、以來無用ニ可致候、但、古來之通過朴ニ仕立、繪様も常體ニいたし、全子供持ひニ成候様致候儀は不苦候、一浮説之儀、假名書寫本等ニ致し、見料を取、貸出候儀致間敷候、但、淨瑠理本は制外之事、一都て作者不知書物類有は、商賣致間敷候、右之通ニ候間、以來書物屋共相互ニ吟味いたし、觸ニ有之品隠候て賣買いたし候もの有之は、早速奉行所ぇ可申出候、若見遁し、聞遁しニ致置候はヽ、當人は勿論、仲間之もの迄も咎可申付候、制禁之書物類、若國々より差越候儀も有之は、是又奉行所ぇ申出、可請差圖候、戌五月

その内容をみてみると時事的事柄・猥褻・虚説などを一枚摺にして出版する事の禁止、無届出版の禁止などが大きな内容であった。まず時事的事柄等の禁止であるが、それは必然的に生じてくる人々のジャーナリズム性に対しての幕府の警戒の表れである。無届出版の禁止は幕府に対する批判・諷刺を本屋仲間に検閲させる事で未然に防ごうとしたものである。この様な一連の幕府の統制は人々の間で情報を交換し反封建的な意識を共有するようになっていったこととそれに対する並々ならぬ警戒の表れであるといえる。

これらのことから今田は、寛政期までに江戸出版資本の画期的発展はいうまでもなく、時事的事柄についての報道・解説・論評を含む庶民的ジャーナリズムの展開をみてとれると述べている。しかしこれは封建的文化秩序を根本から覆すものであったので、幕府は寛政末から文化期(19世紀)にかけて一層強力に出版統制を展開していくのである。このような社会状況のなかで浮世絵や双紙類における創造性の発展は著しく阻害されていき、出版業者・作者は自らそのジャーナリズム性を払拭することとなった。そして江戸天明文化人は出版業界から撤退していったのである。このように、寛政期の厳しい幕府の思想統制ともいえるような厳しい出版統制によって、出版業界はその性格を変えざるをえなかったのである。そしてその後は更なる質的な発展はみられず化政期に入っていくのである。

化政文化とは19世紀の前半、文化・文政期(1804-1830)ころに生まれた文化のことである。今田によると、化政文化の大きな特色は文化受容層の移り変わりということである。それまでの受容層が上層町人から中下層の町人・職人層に移り変わっていったこと、それが文化の大衆化につながり進行していった。このことは出版物についても同じことがいえ、読者層は爆発的にその範囲を拡大し大衆化していった。この読者層の拡大に一役買ったのが貸本屋の存在である。

しかし依然、寛政以来の幕府による出版統制は続けられており、その厳しさは一段と増していった。これは寛政期までにみられた先進的・創造的な出版活動を発展させるには難しい環境であった。このことから今田は化政期の出版は質的には停滞期であるとしながらも、出版数、つまり量的にはかつてないほどの繁栄期であったと評価しているのである。

■幕末期

この当時、化政期における読者層の拡大に伴い多くの書物が全国に流通していた。その社会的状況は庶民レベルでの情報交換を発達させていったのである。そのようななかで天保期は飢饉や外国からの圧力などによる幕府そのものに対する批判・不満が高まっていき、幕府に対する批判などが人々の間で広まっていったのである。そのような状況は当然、幕府にとっては無視出来ないものであった。よって厳しい出版統制を実施していった。当時の出版取締令として天保13寅年6月10日の取締令をあげる。

「幕末御触書集成七十八」天保十三寅年六月十日

水野越前守殿御渡 大目付江

自今新板書物之義、儒書、仏書、神書、医書、歌書、都而書物類、其筋一ト通り之事ハ格別、異教、妄説等を取交へ作り出し、時之風俗、人之批判等を認候類、好色画本等堅可為無用事、一人之家筋、先祖之事抔を、彼是相違之義共、新作之書物ニ書顕し、世上致流布候義、弥可為停止事、一何書物ニよらす新板之もの、作者并板元之実名、奥書ニ為致可申事、一唯今迄、諸書物ニ 権現様御名出候義相除候得共、向後急度いたしたる諸書物之内、押立候義者御名書入不苦候、御身之上之義、且御物語等之類ハ相徐、御代々様御名諸書物ニ出候義も、右之格ニ相心得可申旨、享保度相触置候処、都而明白ニ押出し世上ニ申伝へ、人々存居候義者、仮令御身之上御物語たりとも、向後相除候ニハ不及候、但、軽きかな本等之類ハ、只今迄之通可相心得候、右之外、暦書、天文書、阿蘭陀書籍、翻訳物者勿論、何之著述ニ不限、総而書物板行いたし候節、本屋共より町年寄館市右衛門方江可申出候、同人より奉行所へ相達、差図之上及沙汰候筈ニ付、紛敷儀決而無之様可致候、且又彫刻出来之上ハ、一部宛奉行所へ可差出候、若内証ニ而板行等いたすニおゐてハ、何書物ニ不限板木焼捨、かヽり合之もの共一同吟味之上、厳重之咎可申付候、右之通、町触申付候間、諸家蔵板之義も右ニ推し、其以前、当人より学問所へ草稿差出任差図、彫刻出来之上、一部宛学問所へ可相納候、万一私ニ刻板致し候輩も有之候ハヽ、急度可有御沙汰候条、兼而向々へも相触可被置候、六月

このような天保期の取締令によって統制されていったものは出版物全般にわたっており、広汎な範囲に及ぶものであったといえるのである。

また天保期の特色として庶民教育の普及があげられる。今田によるとこれは共同体秩序崩壊の危機に立つ村落支配者層の村民教化行為の現れであるとともに、生産流通の主体としての地方民衆の知的活動の進展の現れであった。天保の封建的矛盾の激化の中で地方読者層は都市文化への従属的な享受者としての立場から脱出したのであり、独自のコミュニケーション機構を形成し、イデオロギーを持ってくる。つまり文化の地方的受容のあり方が変化してきた時代と評価している。地方の人々は、ただ都市部の文化を受容するのではなく、自ら文化を生み出し独自のイデオロギーを形成していくのである。

■第3節 問題点と今後の課題

いままで出版文化における代表者であるといえる今田の「江戸の出版資本」について簡単ではあるが順を追うことでみてきた。今田は江戸の出版について、主に読者層の拡大と、それに伴う幕府の出版統制を重要な観点としてとらえ、論を展開している。その内容は細かく、事例をあげつつ構成している。しかし、今回の観点では出版統制制度に比重がおかれており、出版を通した人々の姿というものが見えてこないのである。

また、こうしてみていくと詳しい研究がなされているのは、天保期までであるということがいえる。天保期以降についての記述が少なく、この頃からの研究が明らかに少ないのである。今田は幕末の出版物について節をもうけて研究しているのだが、そのほとんどは天保期の出版物と規制についての記述に過ぎない。さらに「幕末マス・メディア事情」において、その研究の観点は落書や判じ物といった当時において出された出版物自体についてであり、その視点はミクロであったといえる。それは今までの彼の研究のような幕府や読者層の拡大といったマクロな視点からの研究ではなかった。よって江戸後期の文化についてはあまりみられない。

そこで、これまでの江戸後期の文化についてさらに詳しく知るために、今田以外の研究者の研究をみていく事とする。まず斉藤純の「文化の伝達者―本屋と貸本屋の世界」では、斉藤は江戸後期の文化について、今田の研究、西山松之助氏の「行動文化」についての研究を述べるにとどまり、この時代の出版状況を今田がいう「質的低迷」と結論づけるのではなく、多種多様な出版文化状況の総合的な観察と分析が必要であると述べているだけであった。これではとても江戸後半の文化をみていく事は出来ない。次に吉原健一郎の「落書というメディア」では、江戸の出版文化を商品経済の発達や災害の発生などといった様々な観点において研究を行っている。そしてこれらの研究から人々の情報に対するニーズの高まり、また幕府に対する批判の高まりがみられたと述べている。しかし江戸後期の出版文化については、彼も今田と同様に、当時の出版物をみていく事で当時の幕府に対する人々の不満・批判についての考察を展開しながら述べているのみであった。

このようなことから江戸の出版文化についての研究をおこなっている研究者はいずれも天保期以前においては、一通りの研究をおこなっているといえる。それに比べ天保以後の出版文化については、あまり研究がなされておらず、当時出された出版物からみえる文化についての研究を行っているのみである。しかしこのような出版物における視点での研究では、江戸後期を弘化・嘉永期、安政期といった時代の文化的特徴を明らかにしながらみていく事は出来ない。そして私たちがこの時代においてみていきたい人々からの視点においての出版文化をみていく事も出来ないといえる。

■

この第1章では、今田の研究を主にみてきた。しかし今田の研究では、江戸時代後半の文化について、私たちがみていきたいと考える人々の視点からの弘化・嘉永期、安政期の文化の位置づけを行うことはできない。よって次の第2章では弘化・嘉永期、安政期の文化的な特徴について、人々の視点からみていくことで江戸後期の文化を考えていきたい。

前田愛氏は、水野忠邦が老中を退きようやく検閲が緩和された結果、既存の版元と新興の版元が競って新版を計画し、特に合巻製作の競争においてこの傾向が著しいとして、天保から弘化、嘉永にわたり合巻の新版点数に注目した研究を行った。量に注目したという点では評価できるが、これらは「幕末」の文化の特徴をおさえているとは言えないだろう。

私たちは従来の研究とは違い、幕府の統制など為政者の視点で出版文化をとらえるのではなく、人々の視点から出版文化について見ていく。本来評価の対象であった文学作品や美術作品と比べ、より人々の思いが反映されていると思われるものとして①落書や落首、②諷刺画などをみることで、人々の思いを分析していきたい。なぜここで問題にしなければならないことが分かっているのかその時期の社会状況について人々が何を思ったかをとらえつつ、弘化・嘉永それぞれの文化の特徴を見ていこうと思う。

なお、落書・落首の解釈については吉原健一郎氏に、諷刺画の解釈については南和男氏に依拠するものとする。

■第1節 弘化期の出版文化

■弘化(1844-1848)とはどのような時代か

江戸時代も末になると、諸外国の日本への接近が頻繁に見られるようになっていった。この時期は対外的には、フランスやオランダ、アメリカなど諸外国の船が来航し、日本は対外関係を意識せざるを得なかった。また、天保14年(1843)の老中水野忠邦の罷免や弘化2年(1845)の水野忠邦らに対する処罰が行なわれ、天保の改革の厳しい統制やそれに伴う生活の困窮に対して不満を持っていた人々は大きな反応を示した。

■落書・落首からみる

吉原はここでの落書を「広辞苑」を参考に辞書的な意味でとらえ、「時事または当時の人物について、諷刺・嘲弄の意をあらわした匿名の文書。衆目に触れ易い場所や権勢家の門・壁などに貼りつけ、または道路に落としておくもの」であると定義している。吉原は、落書は時代とともに作成者の幅がひろがるととらえている。ここでは、落書・落首の書き手やその特徴をみることで、政道批判をすることができた人々について考えていきたいと思う。

吉原は、天保の飢饉以降、政治が生活を悪化させていると気付いていた人々は、天保の改革でよりいっそう生活を困窮させていたと感じていたととらえ、その結果、改革直後から「落書エネルギー」が噴出していったと述べている。

弘化2年(1845)、吉原(地名)にて火災が起きると市中各所で仮宅営業が許可された。「今日待(京町)で 逢ふた間もなく焼出され もうこれからは女郎河津(買わず)屋」「きのふまで のめや唄へや京は(今日は)火事 これでは女郎うらず河津屋」これら落首はその時の様子を表したものだ。この落首は「藤岡屋日記」の作者として知られる藤岡屋由蔵によって作られた。由蔵は古本を売って商いを行なっただけでなく、各種の記録・情報を集め、それらを売買していた。この作品以外にも狂歌を残していることから由蔵は落首の作者であったと吉原はとらえ、吉原の分析によると由蔵は狂歌とも落書とも判定できない狂歌を記録書に残している。公表しても差し支えない狂歌・狂句の作者は、政道批判を内容とする落首・「落句」をつくる術も持っていて、実際に落首・「落句」を作っていたと吉原は述べている。つまり、狂歌・狂句の作り手はだれでも、政道批判を行う手段を持っていたのである。

■諷刺画からみる

江戸時代に幕政や社会、世相への批判は落書、落首という形でなされているのは前述の通りである。南は、落書や落首とならび社会や世相への批判の手段として諷刺画があると述べている。南は、落書や落首とくらべその数は少ないが、描いたのが素人であっても、諷刺がきいて面白ければ人々から喝采を受けたと述べている。諷刺画はそれほど新しいものではなく、古くから存在したと述べている。例えば室町時代の足利8代将軍義政のころにも、幕政に口出しして横暴な振る舞いを多くし、世人から憎まれていた者を告発する落書が京都の路頭にたてられ、そこには洒落のきいた似顔絵が描かれ喝采されたということがあった。

南は江戸時代の諷刺画を、個々の作品を論じたものはあるが、総合的にとりあげたり、歴史的に体系化したものは見当たらないとして、その研究の薄さを指摘している。また、南は諷刺画を「当時としては改革政治あるいは世相風刺のぎりぎり表現であった」ととらえ、当時の人々の心を知る有力な材料で、歴史の実態を描写したものと評価している。ここでは、弘化期の諷刺画をみることで、弘化期の出版文化の特徴について考えたいと思う。

●「牡丹と朝顔」

一度老中を罷免された水野忠邦が再勤になると、その日から江戸で「判じ物」の団扇がただちに売り出されたと「浮世の有様」にあると南は言っている。上袋に牡丹と朝顔が描かれ、牡丹は富貴をあらわす花だが、朝顔の一日でしぼむように牡丹もしぼみ果たす。つまり思いもよらぬことで再勤された水野は牡丹の花のように富貴にみえるが、一日でしぼむ朝顔のように栄華は長くないということを指していた。

この作品は、一見するとただ花が描かれているにすぎないが、解釈をすすめることによって、水野への揶揄を示していることが分かる。この表現は、「判じ物」で、直接的に出来事を描いたものではなくても、情報の内容さえ知っていれば、絵をみることによってその絵の裏に隠されている内容まで読み取ることができる。水野の再勤に対する人々の関心の高さが見られる。また、幕府の動向についてある程度の知識がないと、この絵を見ただけでは裏に隠された意味まで読み取ることはできない。ゆえに、人々が幕府の動向に関する情報を共有していたことが分かる。

●「詰世欲関扉(つまるよのよくのせきのと)」

南の解釈によると、歌舞伎の「積恋雪関扉(つもるこいゆきのせきのと)」の逢坂山新関をもじった戯文である。宗貞を浜松水之助(水野忠邦)、関兵衛を鳥居耀蔵、小町を後藤三右衛門(金座御改役で貨幣改鋳の蔭の演出者、死罪となる)、「ふり附渋川六蔵」とは天文方見習兼書物奉行の渋川六蔵のことだ。これは弘化2年(1845)、渋川六蔵が藩主稲葉富太郎観道(あぎみち)に預けられ、金座御改役の後藤三右衛門が死罪に処せられたことを示している。後藤が死罪となった理由は「政事誹謗」のためである。後藤が上書などで幕政の欠陥を批判していたことが禍因の1つとしてとらえられるが、他にも極刑を宣告された理由として彼の身分が町人であったからだと解釈されている。

「詰世欲関扉」は顔見世の演目でもあり人々に知られていた。これに水野ら幕臣たちを登場させ諧謔味をこめつつも、幕政批判を行なっている。ここからは人々の奇知に富んだ姿がうかがえるだろう。

●三代歌川豊国画「安倍泰成調伏妖怪図」

南の解釈によると、弘化元年(1844)老中に再任された水野忠邦は翌2年再び罷免され、同年老中格堀親□も病免、町奉行鳥居耀蔵らが追罰されると、同3年春にはこの事件を扱った諷刺画の板行が見られた。「判じ物」錦絵の出版である。これは玉藻前(たまものまえ)の伝説をモチーフに作られ、この図の中では玉藻前は前老中水野越前守忠邦、安倍泰成は老中阿倍伊勢守正弘、三浦介義純は老中牧野備前守忠雅である。阿倍正弘と牧野忠雅の力によって、国を危うくした九尾の悪狐である水野忠邦はその正体を見抜かれ追放されたことを示している。

前述の歌舞伎と同様に、人々に知られた物語に水野を見立て政道批判を行なっているところから、人々のユーモア性や政治に対する関心の高さが見られる。

弘化期の諷刺画を見ていくと、「判じ物」や「見立て」を巧みにもちいていることが分かった。このことから、幕府の動向に関する情報が人々に共有されていたことや、人々の際物根性と幕政に対する批判の精神が見られる。

■弘化期の出版文化とは

水野忠邦が罷免され天保の改革にゆるみがみられると、人々は水野に関する情報に関心を寄せた。改革期ほどの厳しさはなかったものの、自由ではなかったので、人々は政道批判に関する情報を「判じ物」という技法を用いて出版したり、「見立て」を用いることで人々が共有する情報に訴えかけたり、出版物に面白みを持たせた。

■第2節 嘉永期の出版文化

■嘉永(1848-1853)とはどのような時代か

この時期にも、諸外国の日本への接近が見られ、特に知られているものとしては嘉永6年(1853)のペリー来航やプチャーチンの来航がある。

■落書・落首からみる

前節と同様に、落書・落首の書き手やその特徴をみることで、政道批判をしうる人々について考えていきたい。

吉原によると、嘉永2年(1849)、芝居でだされた「三国拳」が大流行した。こうした流行が信仰に結びついて、日本橋江戸橋の翁稲荷、内藤新宿の正受院奪衣婆(だつえば)、両国のお竹大日如来がブームとなり、三者が拳をするという浮世絵師芳虎の錦絵も出版され人気となった。しかし、この絵のお竹が本丸年寄の姉小路だと評判になったため、絵草紙改名主が自主規制し、版を削らせたという。それ以前には、新宿のおばあさんの錦絵が24種類と本2種、お竹が145種類出た。芳虎の作品「流行御利生拳」には錦絵としてはやりものを印刷し、これにより改名主たちは、以後神仏を題材とした錦絵を許可しなくなった。この義虎の作品は錦絵だが、このように裏の意味を持つ「判じ物」が多く、このことから落書が絵として噴出したととらえられる。その先駆となったのは天保改革による社会状況を批判的に描いた「源頼光公土蜘妖怪図(つちぐもようかいをなす)」の作者、歌川国芳だった。

また、嘉永5年1月15日(1852)、市中に出された火の元注意令に吉原はふれている。前年から雨が降らず火事が多かったので、文政の佐久間火事の時の「掟書」を守ることなどが命じられた。この町触や「掟書」は詳細なものだったので読み聞かせるのは困難で、板刻にして売り出す者も現れたが、捕えられた。しかし、2月になると書物問屋などで板にして売っても良いという通達が出された。これは、幕府が印刷メディアを利用しようと考えた結果であるととらえられる。またこの注意令が人々に刺激を与えたことは、例えば「為火防(ひふせぎのため)」という相撲番付のパロディーから分かる。他にも「江戸名所地名取交(とりまぜ)雑談」の中で「今投げんぢうのおふれのでたところはたしか 御殿山」「家主はちうや(昼夜)とも 根津(寝ず)」など江戸名所を取り上げた言葉遊びが見られるが、これらからは人々に落書が印刷メディアという媒体により共有されていたことが分かる。

嘉永6年(1853)のペリー来航の時に作られた落書からは江戸市中の混乱・動揺ぶりがうかがえる。「泰平の ねむりをさますじょうきせん(蒸気船・上喜撰) たった四はい(杯)で夜(よ)るも寝られず」という落書は知名度が高いと思われるが、当時の茶の銘柄「上喜撰」を上げて、良い茶を飲むと興奮することとペリー来航とをかけている。このような落書は数多く見られ、その他にも幕府の触書をもじったものが見られる。この時期は落書も「摺物」として出版されていると宮田正人氏は述べており、それがペリー来航という対外危機によって表面化したととらえられる。ペリー来航の落書は量が多いだけでなく、情報メディアを通して人々の間に情報が共有されたのである。

歌川国芳の影響を受けて、「判じ物」の製作に取り組むものは多かった。それは、単に売れば当たる、政道批判を行いたいという様々な原因を持ちあわたものだったといえる。また、人々の町触や「掟書」についてみると、落書が人々に情報を伝える手段の1つになっていたこと、そしてそれを幕府までもが認めていたことが分かる。そしてその情報を受けての人々の反応をみると、落書は人々に情報を伝える手段の1つになっていたこと、そしてそれを幕府までもが認めていたことが分かる。そしてその情報を受けての人々の反応をみると、落書は人々にとって単なる諷刺ではなく、情報伝達の手段ともなりつつあったのである。

■諷刺画

次に、嘉永期に描かれた諷刺画を見ていき、嘉永期の出版文化の特徴についてみていきたい。

●「紫野大徳寺信長公焼香図」

南の解釈によると、照降町蛭子屋仁兵衛より板行された。これは大法会の図と大焼香場の図を3枚続きにしたもので、秀吉が束帯で三法師君を抱いている図である。これでは改印がもらえないと予想した版元は、掛名主村田佐兵衛に提出したものからは三法師を除いて秀吉だけを描いて、改印をうけ、そのあと三法師を書きいれ、ますます焼香場であることがはっきりした。これにより市中では大評判となり、結局出版を抑えられ絶版に至った。

版元と名主の攻防、版元の知恵とたくましさが見られる。

●「きたいなめい医難病治療」

南によると、嘉永3年(1850)国芳が描いた「きたいなめい医難病療治」が通三丁目遠州屋彦兵衛により板行された。やぶくすし竹斎の娘で名医こがらしという美人を真中に、足の悪い美女、御殿女中の大尻、あばた顔、一寸法師、近眼、ろくろ首などの難病者を年頃の惣髪の4人の弟子が治療している3枚続きの諷刺画である。これからしばらくして、女中の大尻は大奥の女中で「御守殿のしり迄つめる」という評判が広まり、その絵の評判はさらに増した。他にも大痘痕は12代将軍家慶だからわざと女形に描かれている、近眼は阿部正弘で鼻の先ばかり見えて遠くが見えない、一寸法師は牧野忠雅で万事心が小さいなどと言われた。市中であまりに評判になったため、国芳は尋問を受けることになった。また、この錦絵を参考にして方々で贋絵(にせえ)が出た。

ここでも「判じ物」の技法が用いられている。しばらくして、人々の裏に隠された意味が理解され評判になったことから、「判じ物」としての作品の巧みさが、また評判にのって買い求めた人々からは、流行を積極的に追おうとする野次馬根性が見られる。

●「(高松城)攻戦図」

嘉永3年(1850)義虎が描いた「(高松城)攻戦図」が芝神明前和泉屋市兵衛より板行された。「太閤記」より秀吉が備中国高松城を水攻めにした故事を描いたものだったが、この絵にはイギリス軍艦が浦賀へ押し寄せればこのようになるのではないかという推測により描かれた。

最初、改印を受けるときは3枚続きで、石火矢や煙を描き込まずそれほどすさまじさを感じさせるものではなかった。しかし許可を得た後、着色したり煙を書き加え、異国人が江戸城を攻撃しているかのように描きなおした。市中で大評判となり、絵は引きこめさせられたが、石火矢を取り除き再び出版が行われた。

改印を得てから描きかえたところや、一度撤退することになってもふたたび売り出す姿からは、版元の技術力やたくましさが見られるのではないか。また、買い求めた人々がいることを考えると、これからも人々の際物根性をみてとれる。

嘉永期の出版文化の特徴をまとめてみる。「判じ物」などの諷刺画や流行物を扱ったかわら版的錦絵が続々登場し、出版・販売された。かわら版の中には落書の要素が含まれ、各種印刷物が幕府による取締りを受ける中で、人々は情報を共有し、情報を求めたことが分かる。また、これら印刷物の登場の背景には、制作者や需要層の生活がおびやかされ、それによる社会への不満や批判の精神がある。出版統制が天保の改革とくらべ緩くなったとはいえ自由ではなかったこの時代、皮肉やあざけりという形で表現せざるをえなかったのである、と吉原は評価しているが、上記の諷刺画をみるとこれに賛成できる。

■嘉永期の出版文化とは

弘化期と同じく嘉永期にも「判じ物」や「見立て」という技法が見られた。

また、その情報を受けての人々の反応をみると、落書は人々にとって単なる諷刺ではなく、情報伝達の手段ともなりつつあったのである。「判じ物」などの諷刺画や流行物を扱ったかわら版的錦絵が続々登場し、出版・販売された。かわら版の中には落書の要素が含まれ、各種印刷物からは幕府による取締りのなかで、人々が情報を共有し、情報を求めたことが分かる。

■

水野忠邦が罷免され天保の改革にゆるみがみられると、人々は水野に関する情報に関心を寄せた。改革期ほどの厳しさはなかったものの、自由な状況とはいえなかった。そのような中で人々は取り締まりの対象になる政道批判に関する情報を「判じ物」という技法を用いて出版したり、「見立て」を用いることで人々が共有する情報に訴えかけることで、出版物に面白みを持たせた。

弘化期と同じく嘉永期にも「判じ物」や「見立て」という技法が見られた。

また、その情報を受けての人々の反応をみると、落書は人々にとって単なる諷刺ではなく、情報伝達の手段ともなりつつあったことがみられた。「判じ物」などの諷刺画や流行物を扱ったかわら版的錦絵が続々登場し、出版、販売された。そのかわら版の中には落書の要素が含まれ、各種印刷物からは幕府による取締りの中で、人々が情報を共有し、情報を求めたことが分かる。

そこでこの章では、安政期の出版物、とくに特徴的な出版物と思われる鯰絵を中心にみいきたい。そして鯰絵をみていくことで、安政期の出版文化についてその特徴をさぐりたい。まず第1節では、第2章でも取り上げたように、人々の思いがより反映されていると考えられる落書・落首や諷刺画についてみていきたい。さらに第2節では鯰絵の成立過程や鯰絵がどのように制作され出版されたのかなど鯰絵について考えていくうえで前提となるようなことを述べていきたい。第3節においては、これまで鯰絵に関してどのような研究が行われてきたのかを整理していきたい。そして第4節では、具体的に1つ1つの鯰絵を詳しくみていき、鯰絵にはどのような特色があるのかを検討していきたい。

■第1節 安政期の出版文化

■落書・落首

幕末の江戸では、大風雨や風邪流行など各種の厄災が江戸に多発した。安政2年10月2日(1855)の安政江戸地震後、その被害状況が「地震方角付け」という形で発売されたことが当時の日記「なゐの日並」から分かっている。その頃作られた落書として「八百八町大地震」がある。これからは焼場図というものが販売されたこと、多くの人々が犠牲になったことが分かる。しかし、この時出回ったのは被害状況やその悲惨さを伝えるものだけではなく、不景気対策としての絵草紙屋や職人による「鯰絵」が爆発的な流行をみせた。地震後の10月4日から、12月に幕府による本格的な取り締まりが始まるまでのおよそ2ヶ月、「鯰絵」が流行したことは、「なゐの日並」だけでなく、当時の落書「絵草紙屋なまず鯰の味を今度知り」「此頃の摺(や)や鯰で飯を喰ひ」からも見られると南 は述べている。

安政5年7月(1858)から10月まではコロリ(コレラ)が流行した。長崎に入港したアメリカ船によって持ち込まれたのではないかと言われ、8月1日から9月末までに2万8000人が死んだとされる。「にんべつ人別が(消)きへて御寺の帳につき」は当時の人別帳から名前が消され、寺の過去帳に記入されるという意味をさす。

また、安政6年(1859)の開港後、貿易の開始にともない江戸市中には生活必需品が不足し物価が高騰した。ちょぼくれをもじった「よぼくれ武士」の中に、人々の生活が壊滅的な打撃を受けている様子が見られる。以上のことから人々は自分が置かれている社会状況に敏感で、それを表現する手段の1つが落書や落首であったといえる。

■諷刺画

安政期の諷刺画研究をみると、安政江戸地震後の「鯰絵」が多い。しかし、それ以外にも安政期の災害や風邪流行、社会状況にふれたものが少ないながらも見られた。ここでは、作品をみながら安政期の文化の特徴について見たい。

●「鯰絵」

南によると、安政江戸地震のち「鯰絵」が爆発的流行を見せた。これらは、名主の改印のない無許可の無断出版物だった。例えば右図は、鯰が地震を起こしたため、被害を受けた人々が鯰を打擲する図だ。また、左図は震災後の異常な建築ブームの到来を指した図である。「鯰絵」は巧みに世相を諷しているのである。

「鯰絵」からも、今まで見られてきた「判じ物」などの技法が見られる。しかし、この特徴は、安政江戸地震後特有のものであるとして、安政期の出版文化全体には位置づけていない。

●「青物魚軍勢大合戦之図」

「青物魚軍勢大合戦之図」は歌川広景画。安政6年10月(1859)の改印があり、江戸横山町三丁目の辻岡屋が版元であった。この前年、安政5年(1858)は全国にコレラが大流行した。そのため江戸では生物(なまもの)特に魚が全く売れず、逆に野菜は高騰した。絵はコレラにかからない喰物としての青物と、かかりやすい喰物としての魚との争いを示しているという解釈が一般的になされている。

南はさらに、本図の青物の大将は「蜜柑太夫」で、その手前で刀を振って奮戦している姿が大きく描かれている「藤顔次郎直高」の背にした旗指物に「橘」が描かれていることから、同図は単なる青物と魚の争いでなく、一橋派と南紀派の抗争を表すものではないかと解釈している。紀州が蜜柑の産地であることは良く知られたことで、蜜柑を紀州とすることは当時の常套手段だった。以上のことから、「蜜柑太夫」は紀州出身の14代将軍家茂を示すと分かる。また青物の「藤顔次郎直高」は、大老井伊直弼をもじったものだろうと推測される。その旗指物にある「橘」は井伊家の家紋である。

この絵の中には「見立て」や「判じ物」など様々な技法が見られる。

当時の人々がこの諷刺画を見て、コレラの流行だととらえたのか、一橋派と南紀派の争いだととらえたのか分からないが、とても複雑な「判じ物」であるといえる。また、それらを青物や魚に見立てて表現するところに、制作者の奇知を感じることができるのではないか。

この節では、安政期に見られた落書・落首、諷刺画について見てきたが、これらから分かることは、安政江戸地震やコロリの流行、物価高騰による生活の困窮など当時の人々が自分たちの置かれた状況にとても敏感だったことや、その不満を表出させる手段に皮肉やあざけりなどを用いたことである。また、「判じ物」「見立て」など安政期以前にも見られる要素がこの時期にも見られることが分かった。

■第2節 鯰絵について

第1節では鯰絵以外の落書・落首や諷刺画について考察してきたが、ここからは「判じ物」や「見立て」の要素など、弘化・嘉永期にみられる特徴がみてとれた。

ここでは鯰絵を詳しくみていく前提として、鯰絵とはどのようなものなのかを述べていきたい。

■鯰絵の成立

先ほども述べたように、鯰絵というのは安政江戸地震直後に出された鯰をモチーフにした戯画である。鯰絵を研究している美術史家の気谷誠氏によればこの鯰絵は、鹿島大明神が要石で地底に潜む大鯰を押さえ、地震が起きるのを防ぐという俗信にもとづいている。要石とは鹿島灘を背にした鹿島神宮の境内に地表に円く頭をのぞかせた石で、見かけは小さいが実は地表深くまで続く強大な石だと伝えられている。

鯰が地震を起こすという俗信が定着したのは、気谷によると江戸初期の寛文期(1661-73)から延宝期(1673-81)にかけてのことである。気谷は付合語集(つけあいごしゅう)とよばれる、連歌を読む際にある言葉からどのような言葉を連想するのがよいのかを並べた辞書を使い、鯰が地震を起こすという俗信が当時の人々にどの程度知られていたのかを検証している。それによると江戸時代初期の正保2年(1645)に出された「毛吹草」には「地震」の項に「鹿嶋」があげられ、鹿島大明神が要石によって地震を封じているということは確認できる。しかしその地震を起こすのが鯰だという説はまだこの段階では確認できない。それが寛文9年(1669)に出された「便船集」にはじめて「鯰」の見出し語に「地震」の語が現れる。これが鯰絵に関連して地震が語られた最初の例である。そして延宝4年(1678)の「類船集」になると「鯰」の項に「地震」が添えられるのは変わらないが、その欄外に「此日本国は鯰がいだきてをりといひならはせり」と注記が加えられている。つまり日本の国土は鯰が支えているのだと明記しているのである。このような過程から鯰が地震を起こすという俗信は、寛文から延宝にかけて定着したようであると気谷は述べている。

しかし江戸初期にこの俗信が定着される以前、日本の国土を支え地震を起こすのは龍であると考えられていた。つまり要石の下には、鯰ではなく龍がいるとされていたのである。たとえば寛永元年(1624)に刷られた上の「大日本国地震之図」と題された地図では、行基式で描かれた日本国を龍蛇が取り囲み、龍蛇の首尾が重なったところが常陸鹿島でこの地点に要石が打たれている。この地図で要石の脇には「揺るぐともよもや抜けじの要石鹿島の神のあらん限りは」という歌が添えられている。また寛文2年(1662)の京都大地震の際に書かれた浅井了意の仮名草子「かなめいし」には「俗説に五帝龍この世界もち、龍王いかるときは大地ふるふ。鹿島明神かの五帝龍をしたがへ首尾を一所にくぐめて鹿目(かなめ)石をうちをかせ給ふゆへに、いかばかりゆるとても人間世界はめつする事なし」とある。このような龍が輪を描いて日本国を囲む図柄は、しばしば暦や大雑書の挿絵に描かれ、江戸の人々に親しまれた。日本国を支えるこれらの龍蛇が、次第に鯰に変化していったのである。このように現在でも地震と鯰は関連して考えられるが、鯰が地震を起こすという俗信は江戸時代初期に人々に定着したのである。

現在残っている鯰絵がほぼすべて収録されている「鯰絵総目録」によると、その地震を起こすと考えられた鯰をモチーフとした戯画が、初めて出されたのは弘化4年(1847)に起こった信州善光寺地震である。この後に作成されたのが「さてハしんしうぜん光寺」と「かわりけん」である。その後には嘉永6年(1853)の小田原地震後に出された「相州箱根山小田原御城下大地震之図」がある。このように安政江戸地震以前にも鯰絵は出されているが、出された数は少ない。

■鯰絵の出版量について

鯰絵が地震後に大量に出回ったのが、安政2年10月2日(1855)に起きた安政江戸地震のときである。このときにどのくらいの鯰絵が出されたかを加藤光男氏が論じているのでみていきたい。