(帪廆丒堦曊>揮嵹) 懌棙巵偺抋惗暔岅丒懌棙懜巵丒怴揷媊掑

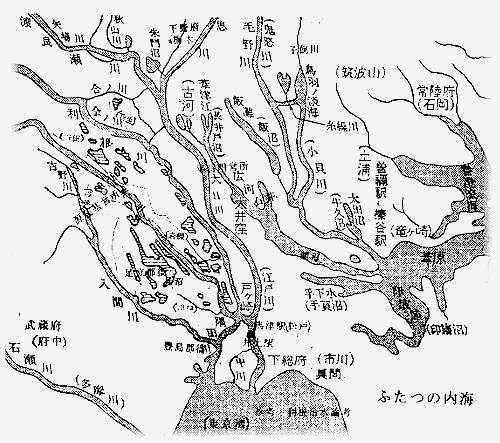

懌棙巵偵偲偭偰偺懌棙丒搶崙晲巑偲怴揷堦懓偺惙悐丒愴崙帪戙偺怴揷堦懓枛遽丒丒丒

嶨妛偺悽奅丒曗峫

丂丂丂

帯彸丒庻塱偺撪棎慜栭偵偍偗傞尮惄懌棙巵偺摦惷偵偼晄柧側揰偑懡偄偑丄媊峃偺巕媊惔丒媊挿丒媊寭傜偼丄乽懜斱暘柆(偦傫傄傇傫傒傖偔)乿偵傛傞偲丄捁塇朄峜偺峜彈忋惣栧堾(1126-89丏64嵨)傗敧忦堾(1137-1211丏75嵨)偵巇偊偰憼恖(偔傠偆偳)丄敾姱戙(傎偆偑傫偩偄)側偳偵擟偤傜傟偰偄偨傛偆偱偁傞丅側偐偱傕敧忦堾偼懌棙巵偺椞桳偡傞懌棙憫偺杮強偱偁偭偨偐傜丄懌棙巵偲偺娭學偼摿偵枾愙偱偁偭偨丅摉帪丄敧忦堾偺屼強偼斀暯巵偺嫆揰偲側偭偰偍傝丄傑偨丄埲恗墹(1151-80丏30嵨)偼彈堾偺桺巕(備偆偟)偱偁偭偨偐傜丄媊惔孼掜傕暯巵懪搢偺寁夋偵壛傢偭偨偙偲偱偁傠偆丅

丂帯彸4擭(1180)5寧丄尮嶰埵棅惌(1104-80丏77嵨)偼埲恗墹傪曭偠偰嫇暫偟丄暯巵孯偺捛寕偵偁偭偰塅帯偱攕巰偟偨丅尃拞擺尵拞嶳拤恊(1132-95丏64嵨)偼擔婰乽嶳炁婰(偝傫偐偄偒)乿偵偙偺帪偺愴摤偺條巕傪徻嵶偵婰偟偰偄傞偑丄偦傟偵傛傞偲丄偙偺愴偄偱暯壠曽偵摙庢傜傟偨幰偺側偐偵懌棙敾姱戙尮媊惔偺柤傪偁偘丄偝傜偵拹婰偟偰乽屻偵暦偔丄偙偺栩(偔傃)偼媊惔偵偁傜偢丅媊惔偼愴応偵岎傜偢偲偆傫偸傫乿偲偟偰偄傞丅偲偙傠偑丄乽尮暯惙悐婰乿偱偼丄媊惔偼棅惌孯偵壛傢偭偨偙偲偵側偭偰偍傝丄枴曽偺攕怓偑擹偄拞偱丄棅惌偺梴巕敧忦堾憼恖拠壠傜偲嫟偵捛寕孯傪杊偓丄偙偺娫偵棅惌偵怱惷偐偵帺奞偝偣偨偲丄偦偺扗愴傪揱偊偰偄傞丅偙偺愴摤偵娭偡傞挬掛傊偺曬崘傗塡傪徻嵶偵婰偟偨乽嶳炁婰乿偵偔傜傋傞偲丄乽尮暯惙悐婰乿偺巎椏揑壙抣偼掅偄偑丄敧忦堾偲媊惔偺娭學傗師偵弎傋傞乽屷嵢嬀乿偺婰帠偐傜峫偊偰丄媊惔偺嶲愴偼偁側偑偪斲掕偝傟傞傋偒偱側偔丄媊惔偼偍偦傜偔偙偺崌愴偺屻丄暯巵偺捛媮傪摝傟偰棊偪偺傃偨偺偱偁傠偆丅

乽屷嵢嬀乿偼棅惌晝巕偺庱偲嫟偵懌棙敾姱戙媊朳偺庱偑偝傜偟庱偵偝傟偨偙偲傪揱偊偰偄傞丅偙偺媊朳偑尮惄懌棙巵偺堦懓偱偁偭偨偙偲偼娫堘偄側偄偱偁傠偆偑丄乽懜斱暘柆乿偵偼尒偊偢丄偦偺宯晥娭學偼柧傜偐偱側偄丅懕孮彂椶廬杮乽惔榓尮巵宯恾乿丒乽懌棙宯恾乿偼媊朳傪媊惔偺孼掜偲偟丄偙傟偑捠愢偺傛偆偱偁傞偑丄媊峃偺掜婫朚偺偙偲偲偡傞愢傕偁傞丅

摨擭8寧丄埲恗墹偺椷巪傪偆偗偨埳摛偺尮棅挬(1147-99丏53嵨)偑暯巵懪搢偺婙傪嫇偘傞偲丄偙傟偵懕偄偰彅崙偵帗暁偟偰偄偨尮巵偑偄偭偣偄偵朓婲偡傞偑丄傗偑偰媊惔傕嵞婲偟栘慭媊拠(1154-84丏31嵨)偲峴摦傪嫟偵偡傞丅媊惔偑媊拠偲寢傫偩棟桼偲偟偰偼丄塅帯攕愴偺屻偱傕偁傝丄撈帺偺峴摦傪偍偙偡偩偗偺孯帠椡傪帩偨側偐偭偨偙偲偑偁偘傜傟傞偑丄傎偐偵丄媊拠偑摨擭10寧丄怣擹偐傜忋栰偵恑弌偟丄壓栰偺懌棙弐峧傪摙偲偆偲偟偨偙偲偑偁偭偨偐傜丄慶晝媊崙埲棃椑揷屼悀偺椞桳傪傔偖偭偰摗惄懌棙巵偲懳峈娭學偵偁偭偨媊惔偼丄媊拠偲楢実偟丄偙傟傪婡夛偵懌棙弐峧傪搢偟偰懌棙抧曽傪姰慡偵巟攝壓偵抲偙偆偲偟偨偙偲傕峫偊傜傟傛偆丅偙偺帪偵偼丄媊拠偼丄棅挬偺惃椡偑杒娭搶偵怢傃偰偒偨偺偱丄偙傟偲愙怗偡傞偺傪旔偗傞偨傔丄弐峧傪峌寕偡傞偙偲傪偁偒傜傔丄斀揮偟偰怣擹偵婣傝丄埲屻丄杒棨曽柺偵恑弌偟偰偄偔丅偦偟偰丄庻塱2擭(1183)5寧丄壛夑丒墇拞崙嫬偺嬩棙壘梾(偔傝偐傜)摶偱暯巵孯傪寕攋偟丄傗偑偰7寧偵偼嫗搒偵敆偭偰暯巵傪惣崙偵捛偄棊偟偨丅媊惔偼偙偺帪丄扥攇曽柺偺榁(偍偄)偺嶁(偝偐)傛傝嫗搒偵恑寕偟偰偄傞丅

媊拠偺孯惃偼摨擭10寧丄暯巵捛摙偺偨傔惣崙偵敪岦偟丄攄杹偐傜旛慜偵擖偭偨偑丄偙偺抧曽偼暯巵偺嫮屌側抧斦偱偁偭偨偩偗偵丄嵼抧晲巑偺寖偟偄斀寕偵偁偄丄愴嫷偼巚傢偟偔側偐偭偨丅塠10寧1擔偵偼丄旛拞崙悈搰偺奀愴偱暯廳峵(1157丠-85丏29嵨丠)丒捠惙傜偺棪偄傞暯巵悈孯偵傛偭偰寛掕揑側懪寕傪庴偗丄偙偺愴偄偺戝彨孯偲偟偰恮摢偵偁偭偨媊惔偼丄掜媊挿傗壠恖傜偲嫟偵憇楏側摙巰傪悑偘偨丅柤憪拞挰偺惔尮帥偵揱傢傞乽崅奒宯恾乿偵偼丄崅堃挿(偙偆偺偙傟側偑)丒堃怣(偙傟偺傇)孼掜偑媊惔偵廬偄偙偺愴偄偱摙巰偟偨偙偲傪婰偟偰偄傞丅

媊惔偵偮偄偰乽暯壠暔岅乿丒乽尮暯惙悐婰乿偼嫟偵栴揷敾姱戙偲偟丄乽懜斱暘柆乿傕懌棙栴揷敾姱戙偲拲婰偟偰偍傝丄堦斒偵丄媊惔偼怣擹崙栴揷憫傪椞偟偰栴揷敾姱戙偲徧偟偨偲偄傢傟偰偄傞偑丄偙傟偵偮偄偰偼慡偔柧徹偑側偄丅斵偺椞桳偟偨椑揷屼悀(傗側偩傒偔傝傗)偺椑揷傪栴揷偲岆傝揱偊偨傕偺偱偁傠偆偐丅側偍丄撿杒挬帪戙偵懌棙巵偺晹彨偲偟偰妶桇偡傞恗栘丒嵶愳偺椉巵偼媊惔偺巕懛偱偁傞丅

媊寭偼尦楋尦擭(1184)5寧丄巙悈姤幰媊崅(1173-84丏12嵨)偺巆搣摙敯偺彨偲偟偰峛斻偵敪岦偟丄偮偄偱8寧丄姉姤幰斖棅偵懏偟偰暯巵捛摙偺偨傔偵惣奀偵晪偒丄晲孧傪偁偘偨丅梻暥帯尦擭(1185)8寧偵偼孧岟徿偲偟偰丄嶳柤媊斖(埳摛庣)丒戝撪堃媊(憡柾庣)傜尮巵偺恖乆偲暲傫偱棅挬偑帓傢偭偨抦峴崙偺柤(傔偄)崙巌偵悇嫇偝傟丄忋憤夘偵擟偤傜傟偨丅棅挬偼暥帯5擭(1189)12寧抦峴崙傪曉忋偟丄媊寭偼忋憤夘傪帿偡偑丄偙偺娫媊寭偼棅挬偺懁嬤偵偁偭偰丄棅挬偺幮帥嶲寃側偳偺嫙曭傪嬑傔丄暥帯5擭7寧偵偼丄棅挬偺墱廈摗尨巵惇敯偵廬偄丄懽峵(1155-89丏35嵨)偺屻尒孎栰暿摉傪曔偊傞側偳偺晲岟傪偨偰偨丅偮偯偄偰梻寶媣尦擭(1190)惓寧丄懽峵偺堚恇戝壨寭擟偑弌塇偱朓婲偡傞偲丄捛摙巊偲偟偰敪岦偟偙傟傪捔埑偟偨丅

偙偺傛偆偵媊寭偼棅挬偺攅嬈偵嶲壛偟丄姍憅枊晎偺憂愝偵嫤椡傪偍偟傑側偐偭偨丅偟偐偟丄偙偺偙偲偼棅挬偺惌帯揑抧埵偺忋徃偵敽偄丄媊寭偺抧埵傪憡懳揑偵掅壓偝偣傞偙偲偵側傝丄傗偑偰懌棙巵偑姍憅揳亖棅挬偺屼壠恖偲偟偰姍憅惌尃偺撪晹偵埵抲偯偗傜傟傞偙偲偵側偭偨丅媊寭偼暥帯4擭(1188)惓寧6擔丄棅挬偵榦斞(偍偆偽傫)傪專偠丄攏屲摢傪恑傔丄傑偨帺傜嬧嶌傝偺懢搧傪專忋偟偰偄傞丅偙偺榦斞偼丄姍憅枊晎偵偍偄偰丄桳椡屼壠恖偑丄怴擭偵嵺偟丄彨孯偵懳偟偰拤惤偺惥偄傪怴偨偵偟丄攏傗晲婍側偳傪專偢傞峴帠偲偟偰峆椺壔偝傟傞傕偺偱偁傞(暉揷朙旻乽愮梩忢堺乿)丅偟偨偑偭偰丄媊寭偑棅挬偵榦斞傪專偠偨偙偲偼丄懌棙巵偑屼壠恖偲偟偰棅挬偵拤惤傪惥偆棫応偵棫偮偵帄偭偨偙偲傪暔岅傞傕偺偲偄偊傛偆丅偲偼偄偊媊寭偼尮巵偺柤懓偲偟偰堦斒晲巑偺懜宧傪廤傔偰枊晎撪晹偵廳偒傪側偟丄忢偵姍憅偵偁偭偰枊晎偵曭巇偟偨丅

寶媣5擭(1194)11寧13擔丄媊寭偼彨孯壠偺斏塰傪婩婅偡傞偨傔丄掃壀(偮傞偑偍偐)敧敠媨偵丄嵢杒忦巵偲嫟偵彂幨偟偨堦愗宱媦傃椉奅欀涠梾(傑傫偩傜)傪婑恑偟丄敧敠媨暿摉墌嬇傪摫巘偵丄戣柤憁60柤傪惪偠偰惙戝側嫙梴傪峴偭偨丅偙偺嫙梴偵偼戝撪媊怣丒嶳柤媊斖埲壓偺尮巵偺恖乆偑楍惾偟丄棅挬晇嵢傕15擔偵偼寢墢(偗偪偊傫)偺偨傔敧敠媨偵嶲寃偟偨(掃壀敧敠媨暥彂乽掃壀敧敠媨嫙憁師戞乿)丅堦愗宱偲椉奅欀涠梾偼敧敠媨偺搶楲偵埨抲偝傟丄椉奅抎強(偩傫偟傚)偲柤偯偗傜傟偰嫙憁2柤偑抲偐傟偨丅偙偺嫙憁偼戙乆懌棙巵偑恑巭(巟攝)偟(乽掃壀椉奅嫙憁師戞乿)丄嫙椏(偖傝傚偆)偼枅擭懌棙憫偺岞暥強(偔傕傫偠傚)偐傜憲傜偣傞偙偲偲偟偨(憡彸堾暥彂)丅偦偺屻丄媊寭偺巕媊巵(1189-1254丏66嵨)偼丄曮帯2擭(1248)2寧丄嫙椏傪岞暥強傛傝偺憲恑偵偐偊偰丄懌棙憫埦扟嫿偺抧棙偺堦晹偲掕傔丄偙傟傪婑恑偟偰偄傞丅

梻寶媣6擭(1195)3寧丄棅挬偑搶戝帥嫙梴偺偨傔偵忋棇偟偨帪丄媊寭偼偙傟偵廬偭偰嫙梴偺媀幃偵嫙曭偟丄偦偺屻摨寧23擔搶戝帥偵偍偄偰弌壠傪偲偘偨偲偄偆(乽懜斱暘柆乿)丅

媊寭偼偦偺屻傕5寧偵棅挬偺揤墹帥嶲寃偵悘帢偟偰偄傞偺偱丄弌壠偺擔傪3寧23擔偲偡傞偺偼媈栤偱偁傞偑丄偙偺揤墹帥嶲寃嫙曭傪嵟屻偵丄媊寭偺柤偑乽屷嵢嬀乿偵尒傜傟側偔側傞偐傜丄偙偺偙傠弌壠偟偨偲峫偊偰娫堘偄側偄偱偁傠偆丅

偙偺忋棇傑偱偺偁偄偩偵偼丄寶媣4擭(1193)8寧丄堿杁偺媈偄偱斖棅偑嶦偝傟丄摨擭11寧偲梻5擭8寧偵丄枊晎憂嬈偵戝偒側栶妱傪壥偟偨峛斻尮巵偺埨揷媊掕(1134-94丏61嵨)丒媊帒(丠-1193)晝巕偑憡偮偄偱鎛嶦偝傟傞偲偄偆帠審偑偁偭偨丅棅挬偼墱廈暯掕屻丄摨懓屼壠恖偵懳偡傞摑惂傪嫮傔丄帺傜偺撈嵸尃椡偺妋棫傪偼偐偭偰丄偦偺忈奞偲側傞幰偺攔彍傪業崪偵恑傔傞偑丄斖棅埲壓偼偦偺媇惖偵側偭偨傕偺偱偁傞丅偙偺傛偆側忬嫷偺壓偵偁偭偰媊寭偺棫応偼丄偦偺寣摑偲惡朷偺屘偵偒傢傔偰旝柇側傕偺偵側傜偞傞傪偊側偐偭偨丅媊寭偼斖棅傜偺巰傪傑偺偁偨傝偵偟丄傗偑偰傆傝偐偐傞偱偁傠偆婋尟傪姶偠丄偦傟傪夞旔偡傞偨傔偵弌壠偺摴傪慖傫偩偺偱偁傠偆丅崱愳椆弐(傝傚偆偟傘傫)(1325-丠)偺乽擄懢暯婰(側傫偨偄傊偄偒)乿偺丄乽(媊寭偼)庩偺傎偐棅挬偵濁嬤(偠偭偒傫)偟偰偄偨偺偱丄悽傪偼偽偐偭偰嬻幰嫸(偦傜傕偺偖傞偄)偵側傝丄偦偺戙傪柍帠偵夁偟偨乿偲偡傞揱彸偼偙偺媊寭偺棫応傪傛偔偁傜傢偟偰偄傞丅

媊寭偼弌壠屻偼朄柤傪鑖垻(偽傫側)偲徧偟偰懌棙偵塀惐偟丄揁撪偵帩暓摪傪愝偗丄擮暓嶰枂(偞傫傑偄)偺擔乆傪憲偭偨偲偄傢傟偰偄傞丅偙偺帩暓摪偼杧撪屼摪(傎傝偺偆偪傒偳偆)偲傛偽傟丄偙傟偑屻偵鑖垻帥偵敪揥偡傞丅媊寭偼朣曣偺曥採傪挗偆偨傔丄姃嶈偺抧偵朄奅帥(攑帥)傪寶棫偟偨偲偄偆丅帥毈偵偮偄偰偼愢偑暘偐傟丄敧敠嶳偺搶嶳榌丄尰姃嶈敧敠媨偺幮抧傪偙傟偵偁偰傞愢(慜戲婸惌乽懌棙偺楌巎乿)偲丄敧敠媨偺搶丄岦偐偄懁偺嶳偢偦偵偁偭偨偲偡傞愢偑偁傞偑丄嫟偵帥毈偲偟偰偼傗傗嫹偄姶偑偁傞丅傕偟朄奅帥偑慜戲婸惌偺愢偺擛偔忩搚嫵帥堾偱偁偭偨偲偡傞側傜偽丄杒偼摪嶳丄撿偼婽抮傑偱偺峀鑸側抧堟傪憐掕偡傋偒偱偁傠偆丅媊寭偼傑偨丄杧撪偺屼摪憁偵柦偠偰撪奜揟(側偄偘偰傫)偺島洵(偙偆偊傫)傪奐偐偣(鑖垻帥強憼暥彂)丄憁懎偺嫵妛偺帠偵傕怱傪梡偄偨丅偙傟偑懌棙妛峑偺慜恎偱偁傞偲偡傞愢偑偁傞偺偼廃抦偺偙偲偱偁傞丅

媊寭偼惓帯尦擭(1199)3寧8擔偵杤偟(乽懜斱暘柆乿)丄姃嶈偺敧敠嶳偺搶榌偵憭傜傟偨偲揱偊傜傟偰偄傞丅尰嵼丄敧敠媨偺杮揳彴壓偵扜寠偑妋擣偝傟傞偐傜丄偙傟偑媊寭偺暛曟偱偁傞偲偡傟偽丄屻偵側偭偰敧敠恄偑姪惪偝傟丄崌釰偝傟偨傕偺偱偁傠偆丅側偍丄媊寭偲摨帪戙偵丄崅栰嶳偵鑖垻偲徧偡傞憁偑偁傝丄偙偺憁傪媊寭偲偡傞愢偑偁傞偑丄偙偺恖暔偼柧傜偐偵暿恖偱偁傞(塒堜怣媊慜宖榑暥)丅

乽懜斱暘柆乿偵傛傞偲丄媊寭偵偼嶰抝擇彈偑偁偭偨丅挿巕媊弮偼丄尦媣2擭(1205)敥嶳廳拤(1164-1205丏42嵨)偑柵傏偝傟偨屻丄偦偺枹朣恖偺杒忦帪惌柡偲寢崶偟丄廳拤偺媽椞傪梌偊傜傟偨丅偦偺巕懽崙傛傝敥嶳巵傪徧偡傞丅媊弮偼偝傜偵怴揷媊寭偺柡偲寢崶偟偰帪寭傪傕偆偗偨偑丄偙偺帪寭偼曣曽傛傝忋栰崙怴揷憫撪偺搚抧傪忳傜傟丄怴揷娾徏巵偺慶偲側偭偨丅媊寭偺師巕媊彆偼彸媣偺棎偵塅帯愳偱摙巰傪悑偘丄偦偺巕懛偼忋栰崙搷堜傪椞偟偰搷堜巵傪徧偡傞丅嶰抝媊巵偼惗曣偑杒忦帪惌偺柡偱偁偭偨偺偱丄拕巕偲側傝壠傪宲偖丅擇恖偺柡偼丄塃塹栧撀摗尨恊寭偍傛傃擬揷戝媨巌栰揷挬巵偵偦傟偧傟壟偟偰偄傞丅偙偺偆偪偺堦恖偼丄偐偮偰尦媣尦擭(1204)偛傠丄彨孯幚挬(1192-1219丏28嵨)偲偺偁偄偩偵墢択偑偁偭偨偑丄幚挬偼偙傟傪抐傢傝丄嫗搒偐傜慜戝擺尵朧栧怣惔偺柡(1193-1274丏82嵨)傪晇恖偵傓偐偊偨丅偙偺弌棃帠偼幚挬偺嫗暥壔偵懳偡傞嫮偄偁偙偑傟傪帵偡堩榖偲偟偰愢柧偝傟傞偺偑傆偮偆偱偁傞偑丄忋墶庤夒宧偼丄懌棙巵偑丄棅壠帪戙偺斾婇巵偺擛偔丄彨孯偲寢傫偱尃惃傪怢偽偟丄杒忦巵偺抧埵傪偍傃傗偐偡懚嵼偵側傞壜擻惈偑偁傝丄偦傟傪偍偦傟偨杒忦巵偺堄巙偑嫮偔偼偨傜偄偰偄偨偲偡傞尒夝傪帵偟偰偄傞丅

帪惌偼偦偺屻傕廻榁偺攔彍偵偮偲傔丄尦媣2擭(1205)偵偼丄棅挬偺堚柦偵傛偭偰棅壠偺曘嵅偵偁偨偭偨敥嶳廳拤傪峌傔柵傏偟偨丅懌棙媊寭偺愓傪偮偄偩17嵨偺嶰榊媊巵(1189-1254丏66嵨)偼丄偙偺摙敯孯偵壛傢偭偰偄傞丅

帪惌戅塀偺偁偲偼丄拕巕媊帪偑偮偖偑丄媊帪傕傑偨丄懳峈惃椡傪搢偟偰尃椡偺妋棫偵偮偲傔偨丅寶曐尦擭(1213)丄帢強暿摉(偝傓傜偄偳偙傠偺傋偭偲偆)偲偟偰屼壠恖偺娫偵塀慠偨傞惃椡傪傕偭偰偄偨榓揷媊惙(1147-1213丏67嵨)傪挧敪偟丄偄傢備傞榓揷巵偺棎傪偍偙偝偣偰丄偙傟傪柵傏偟偨丅媊帪偼偙偺屻丄帢強暿摉傪寭偹丄偙偙偵杒忦巵偺幏尃惌帯偑惉棫偡傞丅

懌棙媊巵偼榓揷巵偺棎偑偍偙傞偲丄5寧2擔丄杒忦懽帪(1183-1242丏60嵨)丒挬帪(1193-1245丏53嵨)傜偲枊晎傪庣傝丄杊愴偵椡傪偮偔偟偨丅偙偺帪桬栆傪偆偨傢傟偨揋偺挬埼柤(偁偝傂側)嶰榊媊廏偑憏栧傪攋偭偰棎擖偟偰偒偨丅媊巵偼惌強偺慜偺嫶偺偦偽偱媊廏偲峴偒偁偭偰堦婻摙偲側傝丄媊廏偵奪偺懗傪偮偐傑傟丄偙傟傪怳傝愗傠偆偲攏傪嬱偭偰崐傪旘傃墇偊偨丅摠偺懗偼拞傎偳偐傜堷偒偪偓傜傟偨偑丄攏傕搢傟偢丄庡傕棊偪偢丄偙傟傪尒偨幰偼庤傪懪偪愩傪柭傜偟偰丄椉幰偺晲桬傪傎傔偦傗偟偨偲偄偆丅媊廏偼嫶傪夞偭偰丄側偍傕媊巵偵偣傑偭偨偑丄戦巌姤幰(擬揷戝媨巌斖拤懛栰揷嶰榊挬巵晝)偑柦傪幪偰偰椉幰偺娫偵擖偭偨偺偱丄媊巵偼撡傟嫀傞偙偲偑偱偒偨丅曟晎孯偼傗偑偰峌惃偵揮偠丄媊巵偼榓揷惃傪暷挰捯戝挰戝楬偵峌傔偨偰偨丅梻3擔丄揋偑嵞傃峌惃偵弌偨帪偵傕丄媊巵偼挰戝楬偱暠愴偟丄枊晎曽傪彑棙偵摫偄偨丅5寧7擔丄榓揷巵偺棎偺榑岟峴徿偑峴傢傟丄杒忦巵堦栧傪偼偠傔懡偔偺屼壠恖偑壎徿偵梺偟偨丅媊巵偵偮偄偰偼乽屷嵢嬀乿偵婰榐偝傟偰偄側偄偑丄懌棙巵偺強椞偺拞偵偼丄偙偺崌愴偺壎徿偲偟偰帓偭偨偲峫偊傜傟傞傕偺偑偁傞丅

媊巵偼枊晎撪偺懳棫峈憟偺拞偵偁偭偰丄庒擭側偑傜嫀廇傪岆傜偢丄杒忦巵偲寢傃偦偺尃椡妋棫偵椡傪偐偟偨偑丄寶曐3擭(1215)偛傠偵偼丄杒忦懽帪偺柡傪嵢偵寎偊偰丄偦偺楢懷傪嫮傔丄摨5擭(1217)偵偼杒忦帪朳(1175-1240丏66嵨)偵偐傢偭偰晲憼庣偲側傝丄偝傜偵掑墳尦擭(1222)偵偼媊帪偺偁偲傪偆偗偰棨墱庣偲側傝丄枊晎撪晹偵廳梫側抧埵傪偟傔傞偵帄偭偨丅

彸媣尦擭(1219)1寧丄彨孯幚挬(1192-1219丏28嵨)偑埫嶦偝傟丄尮巵偺彨孯偺寣摑偑抐愨偡傞偲丄尮巵偺堦懓垻栰(偁偺)帪尦偑嫇暫偡傞側偳丄彨孯偺抧埵傪偹傜偭偰嶔摦偡傞幰偑偁傜傢傟丄悽忣偼摦梙偟偨丅偙偺傛偆側忣惃偺壓偱丄媊巵偼怲廳偵峴摦偟丄杒忦巵偵嫤挷偡傞懺搙傪偔偢偝側偐偭偨丅摨擭7寧丄嫗搒傛傝2嵨偺嬨忦棅宱(1218-56丏39嵨)偑彨孯偺屻巏偲偟偰姍憅偵壓岦偟偨丅媊巵偼偦偺嵺偺峴楍偵丄懽帪偲暲傫偱棅宱偺梎(偙偟)偺捈慜偵帢偟偰偄傞丅彨孯偺屻巏偑寛傑偭偨偑丄側偍丄悽忣偺晄埨偼惷傑傜偢丄壛偊偰姍憅偵戝壩偑偍偙傞側偳偺嵭堎偑懕偄偨偺偱丄偙偺擭偺廐偐傜梻2擭偵偐偗偰丄晄壐側嬻婥偼擔憹偟偵崅傑偭偰偄偭偨丅偙偺傛偆側忬嫷偺拞偱丄摨擭5寧20擔丄媊帪丒帪朳丒媊巵偑戝峕峀尦(1148-1225丏78嵨)揁偵嶲夛偟丄彫媩偺夛傪嵜偟偨丅偙傟偼枊晎庱擼偑彫媩夛偵偙偲傛偣偰夛崌偟丄悽忋摦梙偺捔惷偲枊惌埨掕偺嶔傪媍偟偨傕偺偱偁傠偆丅

偐偹偰傛傝枊晎偵斀姶傪書偄偰偄偨屻捁塇忋峜(1180-1239丏60嵨)偼丄娭搶偺晄壐側悽忣傪枊晎悐戅偺偁傜傢傟偲傒偰枊晎懪搢偵偨偪忋傝丄彸媣3擭(1221)5寧丄杒忦媊帪捛摙偺堾愰傪慡崙偵壓偟偨丅彸媣偺棎偑偙傟偱偁傞丅枊晎懁偼杒忦惌巕丒幏尃媊帪傪拞怱偵抍寢偟丄搶奀丒搶嶳丒杒棨偺嶰摴傛傝戝孯傪惣忋偝偣偨丅媊巵偼杒忦帪朳丒懽帪丒嶰塝媊懞(丠-1239)丒愮梩堺峧(1208-28丏21嵨)偲嫟偵搶奀摴戝彨孯偲側傝10枩梋婻傪棪偄偰嫗搒偵恑寕偟偨丅6寧5擔偵偼旜挘堦媨偵摓拝偟丄嫗曽偑杊塹慄傪偟偄偨旜挘愳(栘慮愳)峌寕偺晹彁偑掕傔傜傟丄媊巵偼抮悾偵岦偭偨偑丄偙偺擔丄搶嶳摴傪恑傫偩晲揷惃偑旤擹戝堜屗偺嫗曽傪偆偪攋偭偰恑寕偟偰棃偨偺偱嫗曽偼戅媝偟偨丅枊晎孯偼摝偘傞揋傪捛偭偰恑傒丄13擔偵偼丄嬤峕栰楬傛傝彅曽偵暘偐傟偰恑孯偡傞偙偲偲側偭偨丅媊巵偼懽帪偲偲傕偵塅帯偵岦偐偭偨丅偙偺擔丄懽帪偵懏偟偨嶰塝懽懞偲孯媍傪柍帇偟偰恑傒丄嫗曽偺栆斀寕傪偆偗偰懡偔偺巰幰傪弌偡幐嶔傕偁偭偨偑丄梻擔偵偼丄媊巵偼晅嬤偺嵼壠傪夡偟偰敵(偄偐偩)偵慻傒丄偙傟偵戝惃傪忔偣塅帯愳傪搉偟側偑傜愴偄丄嫗曽傪寕攋偡傞晲岟傪偁偘偨(乽彸媣孯暔岅乿)丅塅帯愳搉壨偵惉岟偟偨枊晎孯偼丄梻15擔偵偼嫗搒偵擖傝丄棎偼廔傝傪偮偘偨丅塅帯愳偺愴偄偱丄枊晎孯偼懡偔偺愴巰幰傪弌偟偨丅媊巵偺孼媊彆偑摙巰偟偨偙偲偼慜偵弎傋偨偑丄惔尮帥杮乽崅奒宯恾乿偵偼丄崅堃廳丒媊掕晝巕偑媊巵偵嫙曭偟偰廬孯偟丄堃廳偼惗擭60嵨偱塅帯愳偵偍偄偰愴巰偟丄媊掕偼晝巕偺孧岟徿偲偟偰嬤峕崙孖戝孲曈慭(傊偦)懞傪攓椞偟偨偙偲丄傑偨丄堦懓偺戝暯堃峴偑嫗曽偺晲巑懠桼(抮揷偐)嵍嬤娧帩傪摙庢偭偨偙偲傪婰偟偰偄傞丅

偙傟傛傝偝偒丄媊巵偺挿巕屲榊挿巵(1211-90丏80嵨)偼丄埨掑2擭(1228)傛傝枊晎偵弌巇偟丄拕巕偺懽巵(1216-70丏55嵨)傕丄壝掯2擭(1236)偵偼弌巇偟偰丄扥屻庣丄偮偄偱媨撪彮曘偵擟偤傜傟丄彨孯棅宱偵嬤帢偟偨丅懽巵偼懽帪偺懛柡傪嵢偲偟丄懌棙巵偲杒忦巵偺娭學偼偄偭偦偆嬞枾偵側偭偨丅

懽帪偼恗帯3擭(1243)偵杤偟丄懛偺宱帪(1224-46丏23嵨)偑幏尃偲側偭偨丅弌壠偟偰惓媊偲徧偟偰偄偨媊巵偼丄廻榁偲偟偰丄傑偨杒忦巵偺墢幰偲偟偰丄塭側偑傜庒擭偺宱帪偺曔嵅偵偁偨偭偨偲巚傢傟傞丅姲尦4擭(1246)丄宱帪偑昦巰偟丄掜偺帪棅(1227-63丏37嵨)偑偁偲傪偮偖偲丄晄壐側摦偒偑偍偙傝丄恖乆偼摦梙偟偨偑丄帪棅偼偙傟傪婡偵枊晎憂愝埲棃偺桳椡屼壠恖嶰塝巵偺攔彍傪偼偐傝丄奜愂埨払巵偲寢傫偱偙傟傪挧敪偟丄曮帯尦擭(1247)丄偮偄偵嶰塝堦懓傪柵傏偟偨丅偙傟偑曮帯崌愴偱偁傞偑丄媊巵偼偙偺帪丄帠審偵楢嵖偟偰柵朣偟偨忋憤尃夘(偐偢偝偛傫偺偡偗)廏堺偺堚椞傪壎徿偲偟偰梌偊傜傟偰偄傞丅

偙偺帪婜偑姍憅帪戙偵偍偗傞懌棙巵偺嵟惙婜偱丄媊巵偼忋憤偲嶰壨偺庣岇傪寭偹丄巕懅懽巵丒挿巵偺傎偐丄懛偺懢榊壠巵丒師榊寭巵傗丄堦懓偺敥嶳懽崙丒崙巵晝巕傕枊晎偵弌巇偟偰偍傝丄懠傪埑偡傞娤偑偁偭偨丅寶挿2擭(1250)丄枊晎偼娬堾撪棤偺憿塩旓梡傪屼壠恖偨偪偵妱傝偁偰偨偑丄偙偺帪偵偼媊巵偼扨撈偱彫屼強傪暘扴偟偰偄傞偐傜丄偦偺宱嵪椡傕堦斒屼壠恖傛傝偼傞偐偵偸偒傫偱偰偄偨偙偲偑傢偐傞丅

偙偺偙傠丄媊巵偼寢忛擖摴擔垻(挬岝)(1167-1254丏88嵨)偵嶨恖(偧偆偵傫)偺偙偲偵偮偄偰庤巻傪憲偭偨偙偲偑偁偭偨丅偦偺庤巻偵偼乽寢忛忋栰恖摴揳懌棙惌強乿偲偁偭偨丅彂嶥楃偱偼丄埗強偺忋偵嬣忋偺岅傪偦偊傞偐丄榚晅傪彂偒丄嵎弌偟偵偼杮柤傪婰偡偺偑傆偮偆偱偁偭偰丄偙偺傛偆側彂幃偼憡庤傪尒壓(傒偔偩)偟偨旕楃側傕偺偱偁傞丅偦偙偱擔垻傕丄曉彂偵乽懌棙嵍攏摢擖摴揳丂寢忛惌強乿偲偟偨偲偙傠丄媊巵偼棫暊偟偰丄帪棅偵丄帺暘偼棅挬偺堦懓偱偁傞偑丄擔垻偼棅挬偵巇偊偰崱偵懚惗偟偰偄傞傕偺偱偁傞丅偦傟側偺偵愄偺偙偲傪朰傟偰偙偺傛偆側彂幃傪偲傞偲偼婏夦偱偁傞丅傛偔偄傑偟傔偰傕傜偄偨偄丄偲慽偊弌偨偲偄偆丅偙傟偼乽屷嵢嬀乿偵婰偝傟偰偄傞偲偙傠偱偁傞偑丄媊巵偺帺暘偺寣摑偵懳偡傞屩傝丄廻榁偲偟偰偺戝偒側帺晧傪帵偡傕偺偲偟偰偆偗偲傞偙偲偑偱偒傛偆丅

偲偙傠偑丄寶挿3擭(1251)12寧2擔丄懌棙巵偺斏塰偵塭傪棊偲偡帠審偑偍偙傞丅媊巵偺拕巕懽巵偑強椞壓憤崙忹惗(偼偵偆)憫偱丄枊晎偵柍抐偱幚慠弌壠偟偰偟傑偭偨丅36嵨偱偁偭偨丅忹惗憫偼忋憤尃夘廏堺偺堚椞偱丄曮帯崌愴偺壎徿偲偟偰媊巵偵帓傢傝丄懽巵偵忳傜傟偰偄偨偑丄枊晎偼懽巵偺帺桼弌壠傪棟桼偵偙傟傪杤廂偟丄杒忦幚帪(1224-76丏53嵨)偵梌偊偰偟傑偭偨丅偙偺懽巵偺撍慠偺弌壠偵偮偄偰丄塒堜怣媊偼丄寶挿3擭偼彨孯棅巏偑夝擟偝傟丄偐傢偭偰廆懜恊墹(1242-74丏33嵨)偑壓岦偡傞慜擭偵偁偨偭偰偄傞偲偙傠偐傜丄尮巵偺拕棳偲偟偰屼壠恖偺娫偵廳偒傪側偡懌棙巵偺棫応偑丄偙偺彨孯峏揜栤戣傪傔偖偭偰旝柇偵側偭偰偒偨偐傜偱偼側偄偐偲悇應偟偰偄傞(塒堜怣媊慜宖榑暥)丅孹挳偡傋偒尒夝偱偁傞偑丄枊晎偱彨孯峏揜偺偙偲偑栤戣偵側傞偺偼懽巵偺弌壠屻偺偙偲偱偁傞丅懽巵偑弌壠偟偨捈屻丄姍憅拞偑憶忥偟丄杁斁偺塡偑旘傫偩偑丄傗偑偰嵼嫗偺慜彨孯棅宱(1218-56丏39嵨)偲寢傇堦攈偺枊晎揮暍偺堿杁偑敪妎偟丄12寧26擔偵偼堦枴偑曔偊傜傟偨丅枊晎偼偙傟傪婡夛偵棅巏(1239-56丏18嵨)傪攑偟丄偐偹偰婓朷偟偰偄偨峜懓彨孯偺幚尰傪嶔偟偨偺偱偁傞丅懽巵偼枊晎弌巇埲棃彨孯棅宱偵嬤帢偟丄姲尦2擭(1244)偵棅宱偑彨孯偺怑傪偦偺巕棅巏偵忳偭偰偐傜偼丄棅巏偺嬤廗(偒傫偠傘偆)偲偟偰懁嬤偵帢偟偰偄偨偐傜丄慜彨孯棅宱傪拞怱偲偡傞偙偺堿杁偵傑偒崬傑傟傞婋尟惈偑偁傝丄偦傟傪旔偗傞偨傔偵弌壠偟偨偲峫偊傞偙偲傕偱偒傛偆丅

懽巵弌壠偺屻傕丄媊巵偺岞揑惗妶偼偐傢傜側偐偭偨丅梻4擭(1252)3寧偺廆懜恊墹偺壓岦偵嵺偟丄嶰壨崙庣岇偲偟偰摨崙栴嶌(傗偼偓)廻丒媨楬拞嶳偺廻強偺宱塩偵偁偨傝丄恊墹姍憅壓拝屻偺4寧3擔偵偼怴彨孯偵榦斞傪專偠偨丅偙偺擭偵偼丄幏尃帪棅偺枀傪曣偲偡傞拕懛嶰榊棙巵傕弌巇偡傞傛偆偵側傝丄11寧偵偼丄彨孯偺怴屼強堏搆偵丄懢榊壠巵傗挿巵偺巕忋憤嶰榊枮巵傜偲嫙曭偟偰偄傞丅媊巵偵偲偭偰丄偙偺棙巵偺惉挿傪尒庣傞偺偑榁屻偺戝偒側妝偟傒偱偁偭偨偱偁傠偆偑丄傗偑偰2擭屻偺寶挿6擭(1254)偵偼昦偄偺彴偵夌偟丄11寧21擔偵塱柊偟偨丅嫕擭66嵨丄朄崋偼朄妝帥揳惓媊丅杮忛嶰挌擔偺朄妝帥偼寶挿尦擭(1249)2寧媊巵偺奐婎偵側傞偲偄傢傟偰偍傝丄媊巵偺曥採帥偲側偭偨帥堾偱偁傞丅嫬撪偵偼媊巵偺暛曟偲揱偊傞傕偺偑偁傞丅

媊巵偺惗偒偨帪戙偼傑偝偟偔杒忦巵偺尃椡妋棫偺帪婜偱傕偁偭偨丅媊巵偼惗奤傪捠偠偰杒忦巵偲偺嫤挷娭學傪曐偪丄偮偹偵懁柺偐傜偦偺尃椡偺妋棫偵椡傪偐偟偨丅偙偺偙偲偼丄桳椡屼壠恖払偑杒忦巵偵傛偭偰攔彍偝傟丄偍偝偊傜傟偰偄偔拞偱丄懌棙巵偺堦壠堦懓偵斏塰傪傕偨傜偟丄傑偨丄媊巵帺恎傪乽娭搶偺廻榁乿偨傜偟傔偨偺偱偁偭偨丅

媊巵偺偙傠偼丄嶰戙彨孯幚挬偺岲妛丄偮偯偔愛壠彨孯偺壓岦側偳偺塭嬁傕偁偭偰丄姍憅晲巑偺偁偄偩偱榓壧傗妛栤丒寍弍偵懳偡傞娭怱偑崅傑偭偨帪戙偱偁偭偨丅媊巵偼姍憅偺偙偺傛偆側暥壔揑暤埻婥偺拞偵偁偭偰丄忋棳晲巑偲偟偰偐側傝偺嫵梴傪恎偵偮偗偰偄偨偙偲偲巚傢傟傞偑丄偦傟傪塎偆偙偲偺偱偒傞傎偳偺傕偺偼巆偝傟偰偄側偄丅壝掯3擭(1237)3寧9擔丄彨孯棅宱偺怴屼強偱嵜偝傟偨榓壧夛偵弌惾偟偨偙偲偲丄乽懕廍堚廤乿搤晹偵廂傔傜傟偨堦庱偺塺壧偑傢偢偐偵媊巵偺晽夒傪帵偡偺傒偱偁傞丅

枧(偁傜傟)傆傞丂塤偺捠楬(偐傛偄偠)丂晽偝偊偰

偍偲傔偺偐偞偟丂嬍偧傒偩傞傞

娤擮揑偱峝偔丄屆壧偺堷偒偆偮偟偲偄偭偨姶偠偑嫮偄偑丄偙傟偑摉帪偺晲巑偺榓壧偵傒傜傟傞堦斒揑孹岦偱偁偭偨丅

媊巵偼朣晝媊寭偺岶梴偺偨傔偵丄懌棙憫偺杧撪屼摪傪敪揥偝偣偰堦帥偵偡傞偙偲傪巚偄偨偪丄揤暉2擭(1334)岺傪婲偙偟丄曽屲娫偺戝揳傪寶棫偟偰戝擔擛棃憸傪埨抲偟偨(鑖垻帥強憼乽燇捀掚媀擵恾棤彂乿鑖垻帥戝屼摪搹嶥幨)丅鑖垻帥戝屼摪偑偙傟偱偁傞丅偦偟偰挿擔偺嬑峴偺偨傔偵嫙憁傪抲偒丄杧偺奜廃偵廫擇朧傪愝偗偨偲偄偆丅傑偨丄帥偺婯幃傪掕傔丄嫙壢丒梡搑(旓梡偺偙偲)偼懌棙憫偺岞暥強丄憫撪奺嫿媦傃媼庡(偒傘偆偡)側偳偵偦傟偧傟晧扴偝偣傞偙偲偲偟偨(70)丅偦偺屻傕摉帥偺嫽棽偵堄傪拲偓丄島彂偺惪掕丄嫙椏丒梡搑偺嵜懀丄嬛惂(偒傫偤偄)傪壓偡側偳偺曐岇傪偟偽偟偽峴偭偰偄傞丅

媊巵偼傑偨丄壝掯4擭(1238)丄攲曣杒忦惌巕(1156-1225丏70嵨)偺廫嶰夞婖偵偁偨偭偰丄捛慞曬壎偺偨傔偵丄崅栰嶳嬥崉嶰枂堾偵戝暓揳傪寶棫偟偰忎榋偺戝擔擛棃憸傪埨抲偟丄幚挬媦傃惌巕偺堚崪傪擺傔丄偦偺夞岦(偊偙偆)偺椏偲偟偰旤嶌崙戝尨曐傪婑恑偟偰偄傞丅

媊巵偵偼屲抝嶰彈偑偁偭偨偲偄偆(乽懜斱暘柆乿)丅挿巕屲榊挿巵(1211-90丏80嵨)偼丄枊晎偵弌巇偟偨梻擭偺姲婌尦擭(1229)偵偼丄彨孯棅宱偺屼慜偱嵜偝傟偨將捛暔傗棳揕攏(傗傇偝傔)偺幩庤偵慖偽傟傞塰梍偵梺偟丄傗偑偰廬屲埵壓専旕堘巊堁偲側傝丄偮偄偱忋憤夘偲側偭偨丅偙偺挿巵偼彮擭偺偙傠丄晝媊巵傛傝嶰壨崙媑椙(偒傜)憫傪憰懇椏偲偟偰忳傜傟偰偄傞(乽擄懢暯婰乿)丅偙偺屻棳偑媑椙丒崱愳椉巵偱偁傞丅嶰榊懽巵(1216-70丏55嵨)偼杒忦懽帪偺柡偑惗曣偱偁偭偨偺偱拕巕偲側偭偨丅巐榊媊宲偼乽懜斱暘柆乿埲壓偺宯恾偵乽搉搨婣挬乿偲拲婰偝傟偰偄傞偑丄懠偵挜偡傋偒巎椏偑側偄丅師偺桳巵偵偮偄偰偼弌壠偲婰偡偺傒偱偁傞丅枛巕偼姍憅彑挿庻堾偺暿摉偲側偭偨嵟怣偱丄鑖垻帥偺懡曮搩偑憿棫偝傟偨帪偵偼丄偦偺嫙梴摫巘傪嬑傔偰偄傞丅彈巕偵偼怴揷懢榊惌媊偺嵢偲側偭偨傕偺丄巐忦戝擺尵棽恊(1203-79丏77嵨)偺幒偵側偭偨傕偺偺傎偐丄乽娭搶墲娨婰乿偵傛傞偲丄媊岝棳尮巵偺彫栰憼恖懢榊帪懞偺嵢偲側偭偨彈巕偑偁傝丄偙偺彈惈偼峅挿2擭(1262)偵惣戝帥塨懜(偊偄偧傫)(1201-90丏90嵨)傛傝屲夲傪庼偗傜傟丄惀怣(偤偟傫)偺朄柤傪梌偊傜傟偰偄傞丅 丂

丂

懌棙懽巵(1216-70丏55嵨)偼弌壠屻丄鏆垻偲徧偟丄懌棙憫暯愇偺棦(尰嶳壓挰)偵娬嫃偟偨偲偄偆丅懽巵偺屻敿惗偵偮偄偰揱偊傜傟傞偲偙傠偼彮側偄偑丄怣嬄偵柧偗枊傟傞枅擔偱偁偭偨偐傜偱偁傠偆偐丄帥堾丒恄幮偵娭偡傞傕偺偑偁傞丅

鑖垻帥偵懳偟偰偼丄偡偱偵弌壠慜偺寶挿3擭(1251)3寧8擔丄嫙憁偺恑戅丒堦愗宱夛椏懌丒暓帥廋憿側偳偺帠偵偮偄偰婯幃傪掕傔偰偄傞偑丄弌壠偺屻傕丄惓寧偺島彂巒傔傪滄懹(偗偨偄)側偔峴偆傋偒偙偲傪柦偢傞側偳丄偦偺曐岇丒嫽棽偵偮偲傔偰偄傞(鑖垻帥強憼暥彂鑖垻帥暥彂堦)丅傑偨丄峅挿3擭(1263)偵偼丄朣晝媊巵(1189-1254丏66嵨)偺捛慞偺偨傔偵瀽忇傪拻憿偟丄彫枔偺柤檵寋懌帥偵婑恑偟偰偄傞丅

偦偺傎偐丄戝娾嶳(尰戝娾挰)偺姁(偐偺偆)尃尰偼丄懽巵偑戝娾嶳偵昐偐擔偺婩婅擔嶲傪峴偭偨嵺丄敀幹偺尰傢傟傞婏悙偑偁傝丄婩婅惉廇偺屻丄彫摪傪寶偰偰偙傟傪嵳偭偨傕偺偲揱偊傜傟偰偄傞丅傑偨丄姁尃尰偺杒丄旜崻忋偵丄崅偝栺120cm偺忋晹偺寚懝偟偨懡廳搩(憌搩)偑偁傝丄慜柺偼戝擔擛棃憸傪晜挙偵偟丄攚柺偵偼乽寶挿敧擭巐寧丂仩仩宧敀乿偲堿崗偝傟偰偄傞偑丄偙傟傕懽巵偑愭慶捛暉偺偨傔偵寶棫偟偨傕偺偱偁傞偲偄傢傟偰偄傞丅

懽巵偼傑偨丄暯愇偺抧偵抭岝帥傪憂寶偟偨偲偄偆丅徍榓39擭偐傜梻擭偵偐偗偰丄帥毈偺敪孈挷嵏偑巗嫵堢埾堳夛偺庡娗偺壓偵慜戲婸惌偵傛偭偰恑傔傜傟偨寢壥丄墍抮傪拞怱偵惍慠偲偟偨抧妱偵傕偲偯偄偰憿塩偝傟偨忩忋掚墍宆幃偺帥堾偱偁偭偨偙偲偑柧傜偐偵偝傟偨丅傑偨丄偦偺憂寶擭戙傕丄乽抭岝帥丂暥塱擇擭嶰寧擔乿偺崗柫傪傕偮姠偺弌搚偵傛偭偰丄暥塱2擭(1265)偲悇掕偝傟偰偄傞丅

懽巵偼暥塱7擭(1270)5寧10擔丄55嵨偱杤偟偨丅朄崋偼抭岝帥揳丅嶳壓敧敠媨偼偦偺昣曟偱偁傞偲偄偆丅

懽巵偼巕彈偵宐傑傟丄乽懜斱暘柆乿偵偼堦擇抝嶰彈偑婰嵹偝傟偰偄傞丅挿抝壠巵偼偡偱偵弎傋偨傛偆偵丄姲尦尦擭(1243)傛傝枊晎偵弌巇偟偨偑丄寶挿5擭(1253)偵拞柋尃戝曘丄偮偄偱暥墳尦擭(1260)偵専旕堘巊堁丄暥塱2擭(1265)偵偼旜挘庣偵擟偤傜傟偰偄傞丅壠巵偺惗曣偼懽巵偺慜嵢偱丄杒忦挬帪(懽帪偺掜)(1193-1245丏53嵨)偺柡偱偁偭偨丅偙偺宯摑偼撈棫偺屼壠恖偲側傝丄墱廈巣攇(偟偽)孲傪揱椞偟偨偺偱屻偵巣攇巵偲傛偽傟傞傛偆偵側傞丅

擇抝寭巵偼屻偵媊尠偲柤傪夵傔傞偑丄孼偲摨偠偔庒擭傛傝弌巇偟丄寶挿4擭(1252)4寧丄彨孯屼強偺奿巕斣(偙偆偟偽傫)偲側傝廆懜恊墹(1242-74丏33嵨)偵嬤帢偟偨傛偆偱偁傞丅寭巵偼懌棙憫撪斅憅(尰斅憅挰)偵廧傫偩偙偲偑偁偭偨偲傒偊偰丄斅憅擇榊偲傕徧偟偰偄傞偑丄偙偺巕懛偑廰愳巵偲側傞丅

嶰抝偺棙巵偼曣偑杒忦帪棅(1227-63丏37嵨)偺枀偱偁偭偨偺偱拕巕偲側傝懌棙巵偺拕棳傪偮偓丄柤傪棅巵偲夵傔傞丅巐抝棅栁偼愇搩巵偺慶偲側傝丄師偺媨撪嫧棩巘岞怺偼嶳暁偵側偭偨偑丄堦懓偺崱愳婎巵偑偙傟傪巓阚偵寎偊丄嶰壨崙媑椙憫崱愳偺偆偪堦怓(偄偭偟偒)傪梌偊偨偺偱丄偙偺巕懛偼偦偺抧柤偵傛傝堦怓傪昪帤偲偡傞丅

懠偵忋栰巵偺慶偲側傞媊曎丄埳摛枾尩堾(傒偮偛傫偄傫)暿摉妎尯丄摨偠偔妎奀丄栻巘帥暿摉憡媊丄彫枔朄報恡曮丄嶳嶈朄報恡曎丄榋榊婎巵偑偁傝丄偙傟傜偺偆偪丄尗曮偺巕懛偼彫枔寋懌帥偺暿摉怑傪憡揱偟偰彫枔巵傪徧偟丄婎巵偺巕懛偼壛巕(尰媣曐揷挰)偵廧傫偱壛巕巵傪徧偟偨傕偺偲巚傢傟傞丅傑偨丄彈巕偵偼杒忦嬈帪(1241-87丏47嵨)偺嵢偲側偭偨傕偺丄堦懓偺懌棙(媑椙)忋憤夘枮巵偵壟偟偨傕偺側偳偑偁傞丅

媊巵偺巰屻丄偦偺偁偲傪宲偄偩棙巵偼丄峃尦尦擭(1256)惓寧3擔丄庒擭側偑傜懌棙巵偺摉庡偲偟偰榦斞傪專偠丄摨擭8寧偵幏尃帪棅偺挿巕帪棙(帪曘)(1248-72丏25嵨)偑尦暈偟偨嵺偵偼塆朮巕恊(偊傏偟偍傗)偺栶傪偮偲傔偰偄傞丅傑偨偦偺梻擭偵偼彨孯屼強偺淁廜(傂偝偟偟傘偆)媦傃奿巕斣偵慖偽傟偰丄彨孯廆懜恊墹偺偦偽嬤偔偵巇偊偨丅偦偺屻惓尦尦擭(1259)偵偼忋憤崙偺庣岇偲偟偰嫗搒戝斣栶(偍偍偽傫傗偔)偺斣摢傪偮偲傔(怺杧婰榐徹暥)丄梻暥墳尦擭(1260)偵偼帯晹尃戝曘偲側傝丄偙偺偙傠柤傪棅巵偲夵傔偨丅

棅巵偼幩寍偵挿偠丄峃尦尦擭(1256)8寧偺掃壀敧敠媨曻惗夛(傎偆偠傚偆偊)偺嵺偵偼棳揕攏偺幩庤偵慖偽傟傞傎偳偱偁偭偨偑丄昦庛偱偁偭偨偲巚傢傟丄峅挿尦擭(1261)7寧枹偵偼丄梻寧15擔偺掃壀敧敠媨曻惗夛傊偺彨孯幮嶲偺嫙曭傪強楯偺偨傔偵帿戅偟偰偄傞丅棅巵偺柤偼偙傟傪嵟屻偵乽屷嵢嬀乿偵尒傜傟側偔側傞丅

棅巵偺杤擭偵偮偄偰偼丄廬棃丄峅埨3擭(1280)4寧7擔杤23嵨(乽懜斱暘柆乿)丄摨擭杤33嵨(懕孮彂椶廬杮乽懌棙宯恾乿)丄塱恗5擭(1297)6寧9擔杤40嵨(鑖垻帥強憼乽怴揷懌棙椉壠宯恾乿)丄峅挿2擭(1262)4寧24擔杤(媑徦帥楈攙)偺奺愢偑偁傞丅塒堜怣媊偼偙傟傜偺愢偵専摙傪壛偊丄棅巵偺巕壠帪偑暥塱6擭(1269)4寧偵鑖垻帥偺帥婯傪掕傔偰偄傞偙偲丄棅巵偺惗曣偑曮帯尦擭(1247)偵巰杤偟偰偄傞偙偲偐傜丄峅埨3擭愢媦傃塱恗5擭愢傪斲掕偟偰丄媑徦帥楈攙偺峅挿2擭愢傪嵟傕妋偐傜偟偄愢偲偟丄棅巵偑偦偺慜擭偺峅挿尦擭偵昦婥偺偨傔偵掃壀敧敠媨傊偺嫙曭傪帿戅偟偰偄傞偙偲傕偙偺愢傪棤偯偗傞偲偟偰偄傞丅偦偺巰杤擭楊偼丄惗曣傗惗曣偺晝杒忦帪巵(1203-30丏28嵨)偑庒巰偟偰偄傞偲偙傠偐傜丄乽懜斱暘柆乿偺23嵨偲偡傞愢傪巟帩偟偰偄傞(塒堜怣媊慜宖榑暥)丅棅巵偑峅挿2擭偵23嵨偱巰嫀偟偨偲偡傞偲丄偦偺抋惗偼恗帯尦擭(1240)偲側傝丄惗曣偼丄偦偺孼帪棅(1227-63丏37嵨)偑埨掑尦擭(1227)偺惗傑傟偱偁傞偐傜丄孼偲摨擭偺惗傑傟偲偟偰傕丄悢偊擭14嵨偱棅巵傪惗傫偩偙偲偵側傝丄偁傝摼側偄偙偲偲偼尵偊側偄傑偱傕丄傗傗晄帺慠偱丄偙偺揰媈擮傕巆傞偑丄戝懱偵偍偄偰懨摉側愢偲偄偊傛偆丅

棅巵偺曥採帥丄峕愳挰偺媑徦帥偵偼丄屆榁偺尵偲偟偰丄摪慜傪婻攏偱捠峴偡傞偲丄昁偢攏偑偍傃偊偰朶傟偩偟丄棊攏偡傞偲偄偆丄棅巵偺巰偑恞忢偺傕偺偱偼側偐偭偨偙偲傪巚傢偣傞傛偆側揱偊偑偁傞丅

棅巵偺晇恖偲偟偰丄廬棃丄壠帪偺惗曣偱偁傞忋悪廳朳偺柡偑抦傜傟偰偍傝丄偙偺彈惈傪棅巵偺惓嵢偲偡傞峫偊傕偁傞偑丄乽懜斱暘柆乿偼偙偺壠帪偺曣傪壠彈朳(帢彈)偲偟偰偄傞丅塒堜怣媊偼丄偙偺偙偲偐傜丄棅巵偼擭庒偔偟偰巰嫀偟偨偨傔惓幒傪傕偨側偐偭偨偲偟偰偄傞偑丄暷戲巗偺拞忦撝強憼乽峆晲暯巵彅棳宯恾乿偵傛傟偽丄杒忦帪朳(1175-1240丏66嵨)偺巕帪惙(1197-1277丏81嵨)偺柡偵乽懌棙嶰榊棅巵彈乿偲偡傞傕偺偑偁傝丄乽彈乿偼乽嵢乿偺岆婰傕偟偔偼岆幨偱偁傠偆偐傜丄偙偺彈惈傪棅巵偺惓幒偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅

暥塱丒峅埨擭娫偵丄杒忦巵堦栧傪偼偠傔廐揷忛夘(偁偒偨偠傚偆偺偡偗)埨払懽惙(1231-85丏55嵨)傜枊晎偺桳椡幰払偑丄崅栰嶳偵挰愇懖搒攌傪婑恑偟丄嶳榌嬨搙嶳偺帨懜堾偐傜墱偺堾偵帄傞嶲摴偺堦挰(栺109m)偛偲偵摴掱偺昗帵偲偟偰棫偰偨偑丄壠帪傕偙傟偵壛傢傝丄暥塱5擭(1268)偵懖搒攌堦婎傪婑恑偟偨丅偦傟偵偼乽幍廫幍挰丂暥塱屲擭塠惓寧擔丂尮挬恇壠帪乿偲崗傑偄傞儅儅丅

偙偺擭偺2寧丄枊晎偼忋憤崙偺屼壠恖怺杧懢榊帪岝偵丄梻擭惓寧1擔傛傝6寧夾擔(傒偦偐)傑偱偺嫗搒戝斣栶傪壽偟丄乽斣摢懌棙擖摴愓(偁偲)乿偵婑傝崌偭偰嬑巇偡傋偒偙偲傪柦偠偰偄傞(怺杧婰榐徹暥)丅偙偺懌棙擖摴傪懽巵偲偟丄摉庡偺壠帪偑梒彮偱偁偭偨偺偱丄慶晝偺懽巵擖摴偑忋憤偺庣岇偲偟偰斣摢傪偮偲傔偨偲偡傞峫偊傕偁傞偑(塒堜怣媊慜宖榑暥)丄懌棙擖摴偼媊巵偺偙偲偲夝偡傋偒偱偁傝丄乽愓乿偼摉帪偺姷椺偱偼丄偦偺偁偲傪憡懕偟偰偄傞幰傪偝偡岅偱偁傞偐傜丄斣摢懌棙擖摴愓偼壠帪偺偙偲偲偡傋偒偱偁傞丅

壠帪偼偦偺屻丄寶帯2擭(1276)8寧埲慜偵丄廬屲埵壓幃晹忓偲側偭偰丄懌棙幃晹戝晇偲傛偽傟偨偑丄偝傜偵峅埨5擭(1282)11寧偵偼埳梊庣偵擟偤傜傟丄摨7擭7寧偵帿偟偨丅

栔屆廝棃偑偁偭偨偺偼壠帪偺帪戙偺偙偲偱偁傞偑丄暥塱丒峅埨椉栶偺嵺偺壠帪偺摦惷偼揱傢偭偰偄側偄丅堦懓偺拞偱偼丄懌棙(媑椙)忋憤夘枮巵偑丄暥塱偺栶屻丄杊旛懱惂嫮壔嶔偺堦娐偲偟偰墇慜偺庣岇偵擟偤傜傟偨偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅

壠帪偼丄偙偺娫丄懌棙巵偺摉庡偲偟偰丄暥塱3擭(1266)4寧24擔丄憅帩嵍塹栧堁拤峴傪強椞棨墱崙夑旤孲崚愊(偙偄偯傒)嫿偺抧摢戙(偠偲偆偩偄)偵擟柦偟丄偁傢偣偰懌棙憫撪偺壆晘堦強傪梌偊偰偍傝(憅帩暥彂)丄峅埨4擭(1281)11寧5擔偵偼丄嶰壨崙妟揷(偸偐偩)孲恅棞巕(偼偨側偟)嫿傪晄桝偺抧(慸惻柶彍偺抧)偲偟偰朸偵媼梌偟偨偙偲傪妟揷孲岞暥強偵捠払偟偰偄傞(慜揷壠強憼乽晲壠庤娪乿)丅偮偄偱摨6擭(1283)12寧23擔偵偼丄偝偒偵慭慶晝媊巵偑掃壀敧敠媨椉奅抎強偺嫙壢偲偟偰婑恑偟偨懌棙憫埦扟嫿偺婑恑忬偑從幐偟偰偟傑偭偨偺偱丄偦偺埬暥(幨偟)偵徹敾傪壛偊丄偙傟傪埨揼偟偰偄傞丅

鑖垻帥偵懳偟偰偼丄壠帪偼偦偺嫽棽偵摿偵怱傪孹偗偰偄傞丅暥塱6擭(1269)4寧偵偼幍偐忦偵傢偨傞帥婯傪掕傔偰嫙憁埲壓偺滄懹(偗偨偄)傪屌偔夲傔丄傑偨丄梻暥塱7擭偵偼丄3寧8擔偺杮婅媊寭偺墦婖偵堦愗宱夛傪峴偄晳妝傪憈偟偰嫙梴偺媀傪憇尩偵偡傞偙偲偵搘傔偨丅堦愗宱夛媦傃晳妝偼偦偺屻峅埨8擭(1285)傑偱16擭娫懕峴偝傟偨傛偆偱偁傞丅

偙偺壠帪偺偙傠偼枊晎惌帯偑桳椡屼壠恖偺崌媍惂傪傛傝偳偙傠偲偡傞幏尃惌帯偐傜杒忦巵拕棳亖摼廆偺愱惂惌帯傊偺孹幬傪嫮傔偨帪婜偱偁偭偨丅偙偺孹岦偼偡偱偵杒忦帪棅(1227-63丏37嵨)偺斢擭偵傒傜傟偨偑丄暥塱偺栶傪婡偵偄偭偦偆尠挊偵側傝丄幏尃帪廆(1251-84丏34嵨)偼丄偦偺奜愂傗堦晹偺桳椡幰偺傎偐丄屼撪恖(傒偆偪傃偲)偲傛偽傟傞摼廆壠偺旐姱(壠恇)傪壛偊偨乽婑崌(傛傝偁偄)乿偲偄偆旈枾夛媍傪偟偽偟偽帺揁偱奐偒丄偦偙偱廳梫惌柋傪媍偟偨丅杒忦巵偺愱惂壔偼丄憏椞惂(偦偆傝傚偆偣偄)偺偔偢傟偲壿暭宱嵪偺敪揥偵傛傞屼壠恖惂偺摦梙傪偔偄偲傔丄栔屆廝棃偲偄偆擄嬊偵懳張偡傞偨傔偵偲傜傟偨枊晎偺巟攝尃嫮壔嶔偱偁偭偨丅偟偐偟偦傟偼廬棃偺崌媍懱惂傪宍幃壔偟丄桳椡屼壠恖偺敪尵椡傪偍偝偊傞偙偲偵側偭偰丄偐偊偭偰屼壠恖偺棙塿傪懝偆孹岦偡傜惗偠偨丅

壠帪偼暥塱10擭(1273)傛傝悢擭娫偵傢偨傝旤嶌崙戝尨曐偺椞桳傪傔偖偭偰崅栰嶳偺憁朄慣偲憡榑偟偰偄傞丅摨曐偼壝掯4擭(1238)丄懌棙媊巵偑崅栰嶳嬥崉嶰枂堾戝暓揳偵婑恑偟丄憫柋傪朄慣偺愭巘棽慣偵梌偊偨強偱丄枊晎偐傜婑恑抧埨揼偺壓抦忬傪摼偰偄偨丅偲偙傠偑墑墳2擭(1240)丄屼壠恖強椞曐岇偺偨傔偺棫朄偑側偝傟偰丄強椞傪巹(傢偨偔偟)偵帥幮偵婑恑偡傞偙偲偑嬛巭偝傟偰偟傑偭偨丅偦偙偱媊巵偼丄寶挿尦擭(1249)偵丄杒忦巵偺壠椷暯嵍塹栧擖摴惙垻(惙峧)傪傕偭偰巕嵶傪怽擖傟偨忋偱丄棽慣偐傜摨曐偺憫柋傪偲傝曉偟偰戙姱傪抲偒丄帥梡擭峷傪憲傞偙偲偵偟偨丅媊巵偼偦偺屻丄摨曐傪懠偺強椞偲偲傕偵巕懛偵忳梌偟丄偙傟傕傑偨枊晎偺埨揼傪庴偗偰偄偨丅栺20擭屻偺暥塱10擭偵帄傝丄棽慣偺偁偲傪偮偄偩朄慣偼壠帪傪憡庤庢偭偰枊晎偵弌慽偟丄椉幰偺慽捖偑峴傢傟偨丅壠帪偼擭婭朄(20擭偺擭婭傪宱夁偡傞偙偲偵傛偭偰丄偦偺娫偺搚抧強桳偺帠幚偑丄惓摉側尃棙偲偟偰妋擣偝傟傞姍憅枊晎偺姷廗朄)傪弢偵摨曐偺椞桳傪庡挘偟偨偑丄寶帯2擭(1276)嵸嫋偑壓偝傟丄乽暓懮巤擖(傇偭偩偣偵傘偆)偺抧丄偨傗偡偔夨(偔)偄曉偟偑偨偟乿偲偺棟桼偵傛偭偰攕慽偟丄摨曐偺曉娨傪柦偤傜傟偨丅壠帪偼偙傟傪晄暈偲偟偰墇慽(嵞怰傪媮傔傞偙偲)偟偨偑丄峅埨2擭(1279)媝壓偝傟偰偟傑偭偨丅

塃偺敾寛偑丄杒忦巵偺懌棙巵傪偍偝偊傞堄恾偺傕偲偵側偝傟偨偲偼峫偊傜傟側偄偑丄杒忦巵偲偺娫偵晝慶偺帪戙傎偳偺怺偄娭學傪帩偨偢丄杒忦巵愱惂壔偑恑峴偡傞拞偱嫮偄慳奜姶傪書偔傛偆偵側偭偨偱偁傠偆壠帪偵偳偺傛偆側怱棟揑塭嬁傪媦傏偟偨偐憐憸偵擄偔側偄丅壠帪偼丄屼撪恖偺惌奅恑弌偲丄偦偺忋偵棫偭偰尃椡傪廤拞偡傞摼廆偺摦偒偵懳偟偰丄偟偩偄偵斸敾揑偵側傝丄摉帪丄枊妕撪偵偍偄偰屼壠恖惃椡偺戙昞偲偟偰丄偙傟傑偱偺崌媍懱惂傪堐帩偟偰偄偙偆偲偡傞棫応傪偲傞桳椡屼壠恖埨払懽惙偵恊嬤姶傪偄偩偔傛偆偵側偭偨偲偟偰傕晄巚媍偱偼側偄丅

壠帪偺杤擭偵偼彅愢偑偁傞丅暥曐尦擭(1317)6寧25擔愗暊35嵨偲偡傞愢(懕孮彂椶廬杮乽懌棙宯恾乿)偑廬棃峀偔怣偤傜傟偰偄偨傛偆偱偁傝丄懠偵墑宑2擭(1309)2寧21擔杤偲偡傞愢(鑖垻帥強憼乽怴揷懌棙椉壠宯恾乿)傕偁傞丅嵟嬤丄塒堜怣媊偼惓墳2擭(1289)愢傪弌偟偨丅偦偟偰丄慜擇愢偺晄崌棟側揰傪偁偘偰斀敐傪壛偊丄壠帪偺敪媼暥彂偺嵟屻偺擭偱偁傞峅埨6擭(1283)偐傜壠帪偺巕掑巵偺暥彂偺弶尒偺擭偱偁傞塱恗2擭(1294)傑偱偺娫偵壠帪偺杤擭傪媮傔丄壠帪偺暥彂偺弶尒偲偝傟傞暥塱6擭(1269)傪壠帪15嵨偺帪偲尒丄嫕擭傪35嵨偲偟偰丄惓墳2擭杤偲偟偰偄傞丅偟偐傕丄偙偺惓墳2擭偼彨孯堃峃恊墹(1264-1326丏63嵨)偑攑偝傟偰丄嫗搒傛傝媣柧恊墹(1276-1328丏53嵨)偑寎偊傜傟偨擭偵偁偨傞偲偙傠偐傜丄壠帪偺巰偺尨場偼偍偦傜偔偙偺帠審偵柍娭學偱偼偁傞傑偄偲悇榑偟偰偄傞丅

乽擄懢暯婰乿偵傛傟偽丄懌棙巵偵偼尮媊壠(1041-1108丏68嵨)偺抲暥偑揱傢偭偰偄偰丄偦傟偵乽変(傢偑)幍戙偺懛偵屷(傢傟)惗(偆傑傟)偐偼傝偰揤壓傪庢傊偟乿偲偁傝丄壠帪偼偦偺幍戙偵偁偨傞偑丄側偍帪偺帄傜偸偙偲傪抦傝丄乽変柦傪偮偮傔偰嶰戙偺拞偵偰揤壓傪偲傜偟傔媼傊乿偲敧敠戝曥嶧偵婩傝丄帺昅抲暥傪巆偟偰帺嶦偟偨偲偄偆丅媊壠偺抲暥偼揱愢偵偡偓側偄偲偟偰傕丄壠帪偺抲暥偑懚嵼偟偨偙偲偼偨偟偐偱丄屻擭懌棙捈媊(1306-52丏47嵨)偑崅巘廐(偙偆偺傕傠偁偒)偵梌偊偨師偺彂忬偺拞偵抲暥偺偙偲偑尒偊偰偄傞丅

屘曬崙帥揳屼廔鄟偺帪丄怱暓偵尛傢偝傞屼彂攓尒偺偲偙傠丄姶寖娞偵柫偢傞傕偺側傝丅傛偭偰偙傟傪彚偟抲偒偍傢傫偸丅埬暥傪尛傢偡偺忬丄審偺擛偟丅巐寧屲擔丂丂崅搚嵅庣揳 (嶰曮堾暥彂)

壠帪偺巰偑帺嶦偱偁偭偨偙偲偼帠幚偱偁偭偨偲巚傢傟傞偑丄偦偺杤擭偵娭偟偰偼丄暥曐尦擭(1317)愢丒墑宑2擭(1309)愢偼偲傕偵榑奜偲偟偰丄塒堜怣媊偺愢偵偮偄偰傕媈擮偑巆傞丅乽栤偼偢岅傝乿偵丄惓墳2擭(1289)10寧偺怴彨孯媣柧恊墹偺姍憅摓拝偵嵺偟偰乽屼強偵偼丄摉崙巌丄懌棙傛傝丄傒側偝傞傋偒恖乆偼晍堖(傎偄)側傝乿偲婰偟偰丄幏尃杒忦掑帪(1271-1311丏41嵨)傗懌棙壠偺摉庡側偳丄偍傕偩偭偨恖乆偑屼強偵弌巇偟偰彨孯傪寎偊偨偙偲傪弎傋偰偄傞丅傕偟塒堜怣媊偺愢偵廬偆側傜偽丄偙傟偼壠帪偺巰偺捈屻偺偙偲偲側傝丄摉庡掑巵偼暈憆拞偺恎偲偟偰弌巇傪偼偽偐偭偨偲巚傢傟傞偐傜偱偁傞丅

壠帪偺巎椏忋偺妶摦偼丄乽姩拠婰乿偺峅埨7擭(1284)7寧26擔偵埳梊庣傪帿偟偨婰帠傪嵟屻偲偟丄巕掑巵偼塱恗2擭(1294)惓寧2擔偵強椞憡柾崙媨悾(傒傗偑偣)懞偵媑彂(偒偭偟傚)傪壓偟偰偄傞丅廬偭偰壠帪偼峅埨7擭7寧26擔埲崀丄塱恗2擭1寧2擔埲慜偺帪婜偵巰杤偟偨偙偲偵側傞丅偙偺婜娫拞偵懌棙巵傛傝敪媼偝傟偨桞堦偺暥彂偑憡彸堾暥彂拞偵偁傞偑丄偦傟偼峅埨9擭(1286)3寧2擔晅偺丄掃壀敧敠媨椉奅嫙憁怑傪嶲壨垻鑻棞(偁偠傖傝)嫵堄偵埨揼偟偨懌棙巵偺幏帠怱暓(崅巘巵)偺曭彂偱偁傞丅懌棙巵偺幏帠曭彂偼偙偺憡彸堾暥彂拞偺堦捠偺懠偵悢捠揱懚偟丄偦傟傜偺曭彂偵偼椺奜側偔懌棙巵偺摉庡偺懗敾(偦偱偼傫)偑壛偊傜傟偰偄傞偑丄偙偺曭彂偵偼偦傟偑尒傜傟側偄丅撪梕偑強怑埨揼偵娭偡傞偙偲偱偁傞偩偗偵慡偔堎椺偱偁傞丅壗屘偱偁傠偆偐丅偦偺棟桼偲偟偰偼丄摉庡偑擭彮偱傑偩帺恎偺壴墴(偐偍偆)傪桳偡傞偵帄傜側偐偭偨偲夝偡傞偺偑嵟傕帺慠偱偁傞傛偆偵巚傢傟傞丅偲偡傟偽丄壠帪偺巰偼峅埨7擭7寧26擔傛傝屻偱丄摨9擭3寧2擔傛傝慜偲偄偆偙偲偵側傞丅

峅埨7擭(1284)4寧偵幏尃杒忦帪廆偑巰嫀偟丄偦偺巕掑帪偑14嵨偱偁偲傪宲偖偲丄惌忣偑晄埨偵側傝丄幏尃掑帪偺奜慶晝偱丄屼壠恖攈偺戙昞幰偲偟偰尃惃傪傆傞偭偰偄偨埨払懽惙(1231-85丏55嵨)偲丄屼撪恖偺惃椡傪戙昞偡傞撪娗椞暯棅峧(丠-1293)偲偺懳棫偑寖壔偟丄傗偑偰梻峅埨8擭(1285)11寧偵偼棅峧偺嶔棯偵傛偭偰懽惙偑堦懓傕傠偲傕偵柵傏偝傟傞偲偄偆帠審偑婲偙偭偨丅偙傟偑憵寧憶摦偱偁傞偑丄偙偺帪丄埨払巵堦栧偺傎偐丄梌搣偺桳椡屼壠恖傗忋栰丒晲憼偺屼壠恖偨偪偑懡悢丄帺奞偟偨傝丄摙偨傟偨傝偟丄偦偺悢偼500恖偵偺傏偭偨偲偄偆丅憶摦偼姍憅偵偲偳傑傜偢抧曽偵傕攇媦偟丄奺抧偱懽惙攈偺恖乆偑嵭偵偁偭偨丅

憵寧憶摦偑丄埨払巵堦栧偽偐傝偱側偔丄桳椡屼壠恖惃椡傪堦憒偡傞偙偲傪栚揑偲偟偨嶔杁偱偁偭偨偲偡傞偲丄懌棙巵偵傕椵偑媦傇婋尟惈偑偁偭偨偼偢偱偁傝丄帠幚丄乽杒忦嬨戙婰乿偵傛傟偽丄偙偺帪丄堦懓偺忋憤嶰榊(媑椙巵丄枮巵偺巕偐)偑旕暘偵鎛(偪傘偆)偣傜傟丄旜挘嶰榊廆壠(巣攇巵丄壠巵偺巕)傕摙偨傟偰偄傞(懕孮彂椶廬杮乽嵟忋宯恾乿)丅懌棙巵偑偙偺帠審偵楢嵖偟柵傏偝傟傞偙偲傪偍偦傟偨壠帪偼丄傢偑恎傪媇惖偵偡傞偙偲偵傛偭偰壠偺懚懕傪偼偐傝丄斶暜偺彂傪巆偟偰帺奞偟偨傕偺偲峫偊偨偄丅

壠帪偺朄崋偼曬崙帥揳媊擡丅曟強偼姍憅巗忩柧帥偺椪嵪廆帥堾曬崙帥偲偄偆丅摨帥偼壠帪偺曥採帥偲偄傢傟傞偑丄偦偺憂寶偼寶晲擭娫(1334-37)偱丄奐婎偼懌棙巵偺旐姱忋悪廳寭偲偝傟偰偄傞丅

壠帪偺幒偼榋攇梾扵戣杒忦帪栁(嬌妝帥廳帪偺巕丏1240-70丏31嵨)偺柡偱偁偭偨丅偙偺彈惈偼丄姍憅嬌妝帥偺挿榁擡惈(1217-1303丏87嵨)偑塱恗6擭(1298)丄撧椙偺搨彽採帥偵巤擖偟偨娪恀榓忋(偑傫偠傫傢偠傚偆)(689-763丏75嵨)偺揱婰奊姫乽搶惇揱奊姫乿偺昅幰偺堦恖乽懌棙埳梊庣屻幒乿偲偟偰抦傜傟偰偄傞丅偙偺壠帪晇恖偑忋棳偺彈惈偲偟偰丄崅偄嫵梴傪恎偵偮偗偰偄偨偙偲偑悇應偝傟傛偆丅

掑巵偺敪媼偟偨暥彂偼丄娗尒偱偼栺20捠巆偝傟偰偄傞偑丄戝晹暘偼強椞偵娭偡傞傕偺偱丄摿偵旐姱側偳偵強椞丒強怑傪埨揼偟偨傕偺偑懡偄丅偦偺弶尒偼慜弎偺擛偔塱恗2擭(1294)惓寧偱偁傞偑丄庡側傕偺傪儕僗僩傾僢僾偡傞偲丄

塱恗2擭(1294)12寧20擔

暫晹憁搒墌宨偵掃壀敧敠媨椉奅嫙憁怑傪埨揼偡傞(憡彸堾暥彂)丅

塱恗4擭(1295)3寧1擔

崅巘巵偺柡堫壸彈朳偵嶰壨崙妟揷孲斾巙夑嫿傪埨揼偡傞(憤帩帥暥彂)丅

塱恗4擭(1295)3寧1擔

憅帩怴嵍徴栧堁壠峴偵棨墱崙夑旤孲崚愊嫿埲壓傪埨揼偡傞(憅帩暥彂)丅

惓埨4擭(1302)2寧25擔

曎棩巘嫵弴偵掃壀敧敠媨椉奅嫙憁怑傪埨揼偡傞(憡彸堾暥彂)丅

姡尦2擭(1303)塠4寧12擔

憅帩嵍塹栧師榊巘宱偵棨墱崙夑旤孲徖戃忋嫿埲壓傪埨揼偡傞(憅帩暥彂)丅

姡尦2擭(1303)塠4寧12擔

憅帩嵍塹栧嶰榊巘拤偵棨墱崙夑旤孲暷愊嫿埲壓傪埨揼偡傞(憅帩暥彂)丅

壝尦3擭(1305)8寧14擔

埦惗巐榊擖摴偵嶰壨崙妟揷孲恅棞巕嫿巌怑傪埨揼偡傞(慜揷壠強憼乽晲壠庤娪乿)丅

墑宑2擭(1309)6寧16擔

憅帩嵍塹栧嶰榊巘拤偵懌棙彲栘屗嫿撪壆晘丒揷傪埨揼偡傞(憅帩暥彂)丅

墑宑2擭(1309)6寧16擔

憅帩壋庒娵偵棨墱崙夑旤孲徖戃敿嫿埲壓傪埨揼偡傞(憅帩暥彂)丅

惓榓3擭(1314)塠3寧7擔

埦惗巐榊嵍塹栧堁惙峀偵嶰壜崙妟揷孲恅棞巕嫿埲壓傪埨揼偡傞(慜揷壠強憼乽屆愔暥挜乿)丅

惓榓3擭(1314)7寧10擔

崅朧彮擺尵朳忩寷偵旤嶌崙堫壀撿彲撪揷丒嵼壠傪埨揼偡傞(孎栰晇恵旤恄幮暥彂)丅

暥曐2擭(1318)9寧17擔

挿幍榊婫楢偵擻搊崙搚揷彲忋懞敿暘埲壓傪埨揼偡傞(乽徏塤岞嵦廤堚曇椵嶽乿)丅

尦墳2擭(1320)2寧13擔

崅朧朄娽偵孎栰嶳杮媨屼巘怑媦傃旤嶌崙堫壀撿彲屼巘怑柤傪埨揼偡傞(撨抭戝幮強憼暥彂)丅

偦偺傎偐媑彂傗梡搑偺嵜懀丄慽徸偺嵸掕側偳傕傒傜傟傞丅

掑巵偼丄偝偒偵媊巵偺憿寶偟偨鑖垻帥偺戝屼摪偑丄峅埨9擭(1286)4寧棊棆偵偁偭偰墛忋偟偨偺偱丄偦偺暅嫽偵恠椡偟偨丅師偵宖偘偨偺偼丄鑖垻帥偵尰憼偝傟偰偄傞掑巵偺婑恑忬偱偁傞偑丄偙傟偵傛偭偰丄掑巵偑戝屼摪偺嵞寶偵椡傪偄傟丄憿塩旓昐娧暥傪婑恑偟偰丄偦偺弙岺傪撀椼偟偨條巕偑傛偔傢偐傞丅

戝屼摪憿塩偺帠丄偦偺岟崱偵抶堷(偪偄傫)偺忦丄杮堄偵偁傜偞傞偺娫丄偄偦偓偦偺嵐懣傪抳偡傋偓偺桼傪懚偠岓丅梡搑偺帠丄妿(偐偮)偼昐娧暥婑恑偟岓側傝丅嫲乆嬣尵丅丂丂丂廫堦寧廫敧擔丂丂丂慜嶿婒庣掑巵

戝屼摪偺嵞寶岺帠偼丄惓墳5擭(1292)10寧偵庤晙巒(偰偆側偼偠傔)偑峴傢傟丄塱恗4擭(1296)2寧棫拰(傝偭偪傘偆)丄惓埨尦擭(1299)7寧偵偼忋搹偑峴傢傟偨偲偄偆偐傜丄姰惉傑偱偵偼偐側傝偺嵨寧傪梫偟偨傕偺偲巚傢傟傞丅偙傟偑尰嵼偺戝屼摪偱偁傞丅偙偺暓摪偼曽屲娫偺扨憌擖曣壆憿(偄傝傕傗偯偔傝)丅暯柺偼榓條(傢傛偆)偱枾嫵帥堾暓摪偺宍幃傪帵偡偑丄峔朄媦傃嵶晹偵偼慣廆條(搨條偲傕偄偄丄慣廆偲偲傕偵憊偐傜揱傢偭偨寶抸條幃)偑懡梡偝傟偰偍傝丄姍憅帪戙偺婱廳側堚峔偲偟偰忇極偲偲傕偵廳梫暥壔嵿偵巜掕偝傟偰偄傞丅

掑巵偺岞揑妶摦偵偮偄偰抦傜傟傞偙偲偼偁傑傝懡偔側偄丅偡偱偵弎傋偨傛偆偵丄惓墳2擭(1289)10寧丄怴彨孯媣柧恊墹偺姍憅摓拝偵嵺偟偰丄屼強偵偍偄偰偙傟傪曭寎偟偰偄傞丅偦偺屻丄廬屲埵壓偵彇偣傜傟丄嶿婒庣偲側偭偨偑丄娫傕側偔嶿婒庣傪帿偟丄惓埨3擭(1301)8寧偵幏尃掑帪(1271-1311丏41嵨)偑弌壠偡傞偲丄掑巵偼偙傟偵捛廬偟偰弌壠偟偨傛偆偱偁傞丅朄柤偼媊娤丄懌棙嶿婒擖摴偲傛偽傟偨丅偝傜偵壝尦3擭(1305)5寧偵偼楢彁杒忦帪懞(惌懞偺巕丏1242-1305丏64嵨)嶦奞帠審偑偍偙傞偑丄掑巵偼偙偺帪丄斊恖偺堦恖傪枊柦偵傛偭偰梐偐偭偰偄傞丅掑巵偼傑偨丄壝楋4擭(1329)偵偼丄忋憤庣岇偲偟偰丄枊晎偐傜搶惙媊偺忋憤崙撪偺強椞傪嬥戲徧柤帥偵懪搉偡傋偒偙偲傪柦偤傜傟丄戙姱偺埳惃嬨榊廆宲偑偦偺幏峴偵偁偨偭偰偄傞(嬥戲暥屔屆暥彂)丅偮偄偱尦峅尦擭(1331)丄屻戠岉揤峜(1288-1339丏52嵨)偺摙枊寁夋偑敪妎偟偰丄庡杁幰偨偪偑曔偊傜傟姍憅偵岇憲偝傟偰偒偨嵺丄偦偺堦恖丄忩搚帥偺拤墌憁惓偑掑巵偵梐偗傜傟偨丅

憵寧憶摦偵傛偭偰桳椡屼壠恖惃椡傪攔彍偟偨杒忦巵偼丄埲屻丄傑偡傑偡摼廆偺愱惂尃椡傪嫮壔偡傞堦曽丄彅崙偺庣岇傪偮偓偮偓偵杒忦巵堦栧偵偒傝偐偊丄傑偨丄彫偝側嵾壢傪棟桼偵屼壠恖偐傜強椞傪杤廂偟偰杒忦巵偺強椞偵曇擖偟丄偦偺憹壛偵偮偲傔偨丅偙偆偟偰丄偐偮偰屼壠恖偺傛偒巜摫幰偱偁傝曐岇幰偱偁偭偨杒忦巵偼丄屼壠恖傪埑敆偟嫮戝側尃椡偺壓偵溞暁(偟傚偆傆偔)偝偣傞懚嵼偲側偭偰偄偭偨偺偱丄屼壠恖偺拞偵偼杒忦巵傪偆傜傓幰偑懡偔側偭偨丅

掑巵偼丄掑帪丒崅帪(1303-33丏31嵨)偺擇戙偺娫丄枊晎偵弌巇偟偨偑丄偦偺惗奤偼丄偍偦傜偔丄晝壠帪傛傝偆偗偮偄偩墔擮傪嫻拞偵憼偟側偑傜丄昞柺偼摼廆偺堄傪傓偐偊傞偙偲偵媯乆偲偟偰曭巇偵偮偲傔傞丄擡廬偺棫応偵娧偐傟偨堦惗偱偁偭偨偱偁傠偆丅掑巵偑掑帪偺弌壠偵嵺偟丄偙傟偵偟偨偑偄丄庒偔偟偰弌壠偟偨偙偲偵偦傟傪撉傒偲傞偙偲偑偱偒傞丅傑偨丄掑巵偑丄尦嫓3擭(1323)10寧丄掑帪偺廫嶰夞婖朄梫偵偁偨傝丄杒忦巵堦栧偵壛傢偭偰朄壺宱朄巘昳傪彂幨偟偰曺暔30娧偲偲傕偵憽恑偟丄偝傜偵恑暔偲偟偰慘200娧傪憲偭偰偄傞偙偲(墌妎帥暥彂)偐傜傕掑巵偺棫応傪塎偄抦傞偙偲偑偱偒傛偆丅

尦峅尦擭(1331)9寧5擔丄偙偺慜寧屻戠岉揤峜偑戝榓偺妢抲偵嫇暫偟崙拞憶慠偲側偭偨拞偱丄掑巵偼杤偡傞丅朄崋偼忩柇帥揳媊娤丅曥採帥偼姍憅巗忩柧帥偺椪嵪廆忩柇帥偱丄嫬撪偵掑巵偺曟偲揱偊傜傟傞曮飧報搩偑偁傞偑丄柧摽3擭(1392)偺柫暥偑偁傞偺偱丄掑巵偺曟偲偼側偟偑偨偄丅

掑巵偺嵢偼杒忦巵偺堦栧嬥戲尠帪(1248-1301丏54嵨)偺柡偱偁偭偨丅掑巵偼偙偺娭學偐傜丄枅擭丄慡戲巵偺巵帥徧柤帥偵帥梡傪憲恑偟偨丅偙偺帥梡偵偼懌棙憫孍揷嫿(尰媣曐揷挰)偺擭峷偺堦晹偑偁偰傜傟偰偄偨傛偆偱偁傞(嬥戲暥屔屆暥彂)丅掑巵偼傑偨丄暥曐尦擭(1317)偛傠丄嵢偺孼掑尠(1278-1333丏56嵨)偑徧柤帥偺戝夵廋傪偍偙側偭偨嵺偵偼丄嬥摪偺梡嵽傪彆惉偟偨偙偲偑掑尠偺彂忬(摨忋)偵傛偭偰抦傜傟丄懌棙丒慡戲椉巵偺枾愙偝傪塎傢偣傞丅掑尠偼惓拞3擭(1326)丄崅帪弌壠偺偁偲傪偆偗偰丄堦帪幏尃偲側偭偨恖暔偱偁傞偑丄摉戙偺姍憅晲巑偺拞偱悘堦偺暥壔恖偱偁傝丄擭楊傕掑巵偲傎傏摨擭攝偱偁偭偨偐傜丄妛寍偦偺懠偺柺偱掑巵偵梌偊偨塭嬁偼彮側偔側偐偭偨偲巚傢傟傞丅

乽懜斱暘柆乿偼掑巵偺巕偲偟偰丄崅媊丒懜巵(弶柤崅巵)(1305-58丏54嵨)丒捈媊(弶柤崅崙)(1306-1352丏47嵨)傪偁偘偰偄傞丅挿巕崅媊偵偮偄偰偼乽嵍攏彆丄憗悽乿偲婰偡偽偐傝偱偁傞偑丄乽掃壀椉奅抎嫙憁師戞乿偵偼戝晇垻鑻棞墌廳偑惓榓4擭(1315)11寧14擔偵懌棙嵍攏彆揳傛傝嫙憁怑埨揼偺屼敾傪帓傢偭偨偙偲傪婰嵹偟偰偄傞丅偙偺嵍攏彆偑崅媊偱偁傠偆丅斵偺惗曣偼惓幒嬥戲巵偱偁偭偨偐傕偟傟側偄丅懜巵偍傛傃捈媊偺曣偼忋悪棅廳偺柡惔巕(丠-1342)偱偁傞丅偙偺彈惈偼壠帪偺惗曣偺柮偱偁傝丄廸曣偲摨偠偔壠彈朳偲偟偰掑巵偵巇偊偰偄偨傕偺偱偁傠偆丅忋悪巵偼摗尨巵杒壠弾棳偺岞壠弌恎偱丄廳朳偺偲偒丄寶挿4擭(1252)丄彨孯廆懜恊墹(1242-74丏33嵨)偵廬偭偰娭搶偵壓傝丄扥攇崙忋悪憫傪帓傢偭偰忋悪巵傪徧偟偨偲偄偆偑丄妋徹偼側偄丅抶偔偲傕姍憅帪戙偺枛偵偼懌棙巵偺旐姱偺楍偵擖偭偰偄偨傛偆偱偁傞丅

媊巵偺偙傠偑懌棙巵偺嵟傕塰偊偨帪戙偱丄杒忦巵偲偺娭學傕偒傢傔偰椙岲偱偁偭偨丅媊巵偼忢偵杒忦巵偵嫤挷偡傞懺搙傪偔偢偝偢丄偦偺尃椡偺妋棫丒堐帩偵椡傪揧偊丄杒忦巵傕傑偨丄懌棙巵傪尮巵偺惓拕傪偮偖嵟傕桳椡側屼壠恖偲偟偰庩峏偵廳傫偠岲嬾偟偨丅

偲偙傠偑丄媊巵偺拕巕懽巵(1216-70丏55嵨)偼35嵨(36嵨偺岆傝)偱弌壠塀戅偟丄媊巵偺巰屻丄偦偺偁偲傪宲偄偩偺偼懽巵偺巕偱杒忦帪巵偺柡傪曣偲偡傞棅巵偱偁偭偨丅棅巵偼庒擭偱傕偁傝丄傑偨丄偙偺偙傠丄枊晎撪晹偱偼屼壠恖惃椡偑偍偝偊傜傟丄杒忦巵摼廆偺撈嵸揑孹岦偑嫮偔側偭偰丄懌棙巵偺惌帯揑抧埵偼掅壓偟偨丅惓寧偺榦斞偺峴帠偵偍偄偰傕丄峃尦尦擭(1256)傪嵟屻偵懌棙巵偺柤偼尒傜傟側偔側傝丄埲屻偼杒忦巵堦栧偑撈愯揑偵嬑巇偟偰偄傞丅

棅巵傕杒忦巵傛傝嵢傪寎偊偨偑丄偙偺彈惈偼堦栧杒忦帪惙(1197-1277丏81嵨)偺柡偱偁偭偨丅偦偟偰丄偙傟埲屻丄懌棙巵楌戙偺晇恖偼偡傋偰弾棳偺弌偱偁偭偰丄摼廆壠偲偺捈愙揑側寢傃晅偒偑側偔側傞丅偙偺傛偆側崶堶娭學偺曄壔偼丄枊晎惌帯偑崌媍惂偐傜摼廆愱惂傊堏峴偟偰偄偔偙偲偲慡偔柍娭學偱偁偭偨偲偼巚傢傟側偄丅

棅巵偺偁偲丄壠傪宲偄偩偺偼丄壠彈朳忋悪巵傪曣偲偡傞壠帪偱偁偭偨丅懌棙巵偱偼戙乆杒忦巵偺柡傪曣偲偡傞抝巕偑拕巕偲側傝壠傪宲偖偺偑椺偱偁偭偨偑丄棅巵偑庒巰偟偨偨傔丄惓幒偵巕偑側偔丄弾弌偺壠帪偑宲偄偩偺偱偁傞丅壠帪偺柤偼丄帪偺帤偑杒忦巵偺捠帤偱偁傞偐傜丄杒忦巵傛傝曃鎭傪庴偗偨傕偺偲偼巚傢傟傞偑丄懌棙巵偺楌戙偑杒忦巵摼廆偺曃鎭傪偆偗丄偦偺帤偺壓偵捠帤(偮偆偠)偺巵傪偮偗偰柤忔偲偟偰偄傞偙偲偐傜偡傟偽椺奜揑偱偁傞丅棅巵偺憗悽偲弾弌巕壠帪偺憡懕偼杒忦巵偺愱惂巟攝偑嫮壔偝傟偰偒偨偙偲偲偁偄傑偭偰丄懌棙巵偺惌帯揑抧埵傪偄偭偦偆掅壓偝偣丄傑偨杒忦巵偲偺娭學傕墌妸偝傪寚偔傛偆偵側偭偨丅

姍憅帪戙偵偼桳椡屼壠恖偑杁斁丒堿杁偺偐偳偱鎛柵偝傟傞帠審偑憡偮偄偩丅偙偺傛偆側帠審偼偡偱偵棅挬偺偙傠傛傝尒庴偗傜傟丄懌棙媊寭偑弌壠偟偨偺偼棅挬偺嗳媈傪旔偗傞偨傔偱偁偭偨丅杒忦巵偺帪戙偵側傞偲丄杒忦巵偼帺屓偺尃椡廤拞偺忈奞偲側傞屼壠恖偺攔彍傪業崪偵恑傔偰偄偭偨偐傜丄枊弶埲棃偺桳椡屼壠恖偺懡偔偑柵傏偝傟偨丅懌棙巵傕丄杒忦巵偲堶愂奐學偵偁傞偲偼偄偊丄忢偵偦偺婋尟偵偝傜偝傟偰偄偨丅寶挿3擭(1251)偺曢偵偍偙偭偨慜彨孯棅宱(1218-56丏39嵨)偺堿杁帠審偱偼丄懌棙巵偼懽巵偺弌壠偵傛偭偰帠審傊偺楢嵗傪柶傟傞偙偲偑偱偒偨丅峅埨8擭(1285)11寧丄憵寧憶摦偑偍偙傞偲丄懌棙巵偺懓柵傪偍偦傟偨壠帪偼丄壠傪懚懕偝偣傞偨傔偵堦恎傪媇惖偵偟丄杒忦巵傪偆傜傒側偑傜帺奞偟偰壥偰偨丅

壠帪偺偁偲傪偆偗偨掑巵偺曣偼杒忦帪栁偺柡偱丄偦偺嵢偼嬥戲尠帪偺柡偱偁偭偨丅掑巵偼杒忦巵偐傜堦懓偵弨偢傞懸嬾傪偆偗偨偑丄偦傟偼昞柺忋偺偙偲偱丄幚嵺偼杒忦巵摼廆偵暈巇偣偟傔傜傟傞偲偄偆丄尮巵偺拕棳偺恎偵偲偭偰偒傢傔偰孅怞揑側棫応偵抲偐傟偰偄偨丅掑巵偼怱拞偵杒忦巵偵懳偡傞暜搟偺擮傪旈偟塀擡帺廳偺惗奤傪憲偭偨丅

尦峅3擭(1333)4寧丄屻戠岉揤峜(1288-1339丏52嵨)偺塀婒扙弌偵懳張偡傞偨傔丄枊晎孯偺戝彨偲偟偰忋棇偟偨懜巵偼丄扥搉偵恑傒丄幝懞敧敠媨偱偮偄偵杒忦巵懪搢偵棫偪忋偑傞偑丄偙偺懜巵偺嫇暫偵偮偄偰丄乽擄懢暯婰乿偼乽壠帪丒掑巵崯椉屼強偺屼憿堄乿偲偄偄丄乽攡徏榑乿傕乽娭搶鎛敯偺帠丄椵戙屼怱偺掙偵憓傑傞傞乿偲弎傋偰丄杒忦巵偺懪搢偑丄懌棙巵楌戙偺丄摿偵壠帪丒掑巵偺擇戙偵傢偨傞廻朷偱偁偭偨偲偟偰偄傞丅 丂

丂

屼椞曭峴偺帠

(堦)

仩 懌棙彲丂夑旤孲丂揷堜彲

丂丂嶿娒彲丂峀戲嫿丂毟榓搶嫿

丂丂毟榓惣嫿丂戝嵅娧嫿丂媣懡戝尒

丂丂曻岝帥丂崟揷曐

撿塃塹栧擖摴丂弜壨榋榊擇榊丂墶悾屲榊擖摴

埦斞尨廫榊丂戠岉嶰榊擖摴丂杧徏嶰榊擇榊

帥壀懢榊嵍塹栧堁

堦 忋憤崙丂巗搶惣椉孲丂挬暯孲

丂丂 垽峛彲丂媨捗彲丂桭巕彲

丂丂 廐寧埑丂堫壀撿彲丂搚揷忋懞

丂丂 媨悾懞丂夑帯嶳懞

嶰屗敧榊嵍塹栧擖摴丂帥壀嵍塹栧擖摴

旻晹擇榊嵍塹栧堁丂奀榁柤幍榊懢榊

桳栘拞柋忓榋榊丂尮柉晹幍榊丂懞忋彆朳

堦 嶲壨崙丂妟揷孲丂愝妝孲

丂丂晉塱曐丂敧揷嫿丂塅娒嫿

丂丂娍晹嫿丂戝揷嫿丂怴栰嫿

丂丂揷拞嫿丂揷梂嫿丂屗昜廳晉

丂丂垻搚孎

忋悮嶰榊擖摴丂憅帩怴嵍塹栧堁

愝妝懢榊暫塹擖摴丂妬尨懢榊嵍塹栧堁

彫搱嶰榊丂桳晉嶰榊

柧愇擇榊嵍塹栧堁丂戝悊彆

丂丂塃丄崯偺巪傪庣傝丄曭峴偣偟傓傋偒偺忬丄偔偩傫偺偛偲偟

偙偺擭寧擔枹徻偺巎椏偼丄偦偺屻丄孠嶳峗慠偵傛偭偰丄姍憅枛婜偵偍偗傞懌棙巵強椞偺傎傏慡梕傪婰嵹偟偨傕偺偱偁傞偙偲偑柧傜偐偵偝傟丄偄偭偦偆拲栚偝傟傞傛偆偵側偭偨傕偺偱偁傞丅撪梕偼丄懌棙憫埲壓偺強椞傪嶰孮偵暘偗丄偦傟偧傟偵懳墳偝偣偰丄桳椡旐姱崅(偙偆)堦懓偺撿塃塹栧擖摴(棅婎)丄摨嶰屗敧榊嵍塹栧擖摴(巘悷偐)丄忋悪嶰榊擖摴(棅廳)傪昅摢偲偡傞嶰斣偺曭峴恖偺柤傪楍婰偟偰偍傝丄懌棙巵偺強椞娗棟巟攝婡峔傪抦傞忋偱廳梫側庤妡傝傪採嫙偟偰偄傞丅

懌棙巵偼姍憅帪戙傪捠偠偰丄媑椙丒巣攇丒廰愳丒搷堜傪偼偠傔懡偔偺堦懓弾棳傪暘弌偟偰偄傞偑丄偙傟傜堦懓弾棳偺昪帤偦偺懠偐傜悇偟偰丄偙偺懌棙巵強椞曭峴拲暥偵偁偘傜傟偰偄傞強椞偼弾棳偵偼傎偲傫偳娭學偺側偄丄懌棙巵拕棳壠撈帺偺強椞偱偁偭偨偲峫偊傜傟傞丅傑偨丄偦傟偧傟偺強椞偺撪梕丒惈奿偵偮偄偰偼晄柧側傕偺偑懡偄偑丄忋憤丒嶰壨椉崙偺庣岇怑偺傎偐偼丄孲丒憫丒嫿丒曐側偳偺抧摢怑偑戝晹暘傪愯傔傞偑丄側偐偵偼丄椞壠怑寭懷偺傕偺傗孲巌怑傪娷傓偲峫偊傜傟傞傕偺傕偁傞丅偄偢傟偵偟偰傕丄姍憅枛婜偺懌棙巵偼丄尮巵偺拕棳偲偟偰屼壠恖偺娫偵崅偄惡朷傪摼偰偄偨偽偐傝偱側偔丄偦偺宱嵪揑婎斦偵偍偄偰傕丄杒忦巵偺偦傟偵偼斾傇傋偒傕側偄偑丄堦斒屼壠恖偵偸偒傫偱偄偨偲偄偊傛偆丅

慜宖偺巎椏偼強椞偺強嵼崙傪婰偟偰偄側偄偺偱丄偙傟傜偺強椞偺偆偪丄崙柤偦偺懠偵偮偄偰庤妡傝偺摼傜傟傞傕偺丄悇應壜擻側傕偺傪堦棗昞偵偟偰師偵帵偡丅側偍丄偙傟傜偺偆偪14偐強偵偮偄偰偼丄偡偱偵孠嶳峗慠(慜宖榑暥)偍傛傃擖娫揷愰晇偵傛偭偰抧柤斾掕偑峴傢傟偰偄傞丅

偙偺昞偵尒傜傟傞擛偔懌棙巵偺強椞偼丄棨墱丒忋栰丒壓栰丒忋憤丒埨朳丒憡柾丒嶰壨丒擻搊丒嶳忛丒壨撪丒榓愹丒扥攇丒扥屻丒旤嶌丒旛慜丒垻攇丒拀慜偺17偐崙偵傢偨偭偰嶶嵼偟偰偍傝丄悢偺忋偱偼旤嶌偑崅偄廤拞搙傪帵偟偰偄傞丅傑偨丄偙傟傜偺強椞偑偳偺傛偆側夁掱傪偨偳偭偰懌棙巵偵揱偊傜傟傞偵帄偭偨偺偐丄屄乆偵偮偄偰偦偺宱堒傪廫暘偵柧傜偐偵偡傞偙偲偼崲擄偱偁傞偑丄杮椞偺懌棙憫傪彍偔戝晹暘偼丄傎偐偺屼壠恖偺応崌偵尒傜傟傞傛偆偵丄暯巵捛摙傪偼偠傔偲偡傞姍憅慜婜偺彅崌愴傗丄杒忦巵偺攅尃妋棫夁掱偱婲偒偨榓揷巵偺棎丒曮帯崌愴側偳偺壎徿偲偟偰梌偊傜傟偨傝丄偁傞偄偼丄懌棙巵偼戙乆杒忦巵偲堶愂娭學偵偁偭偨偐傜丄杒忦巵傛傝忳傜傟偨傕偺傗丄懌棙巵偺曐岇壓偵擖偭偨屼壠恖偑懌棙巵偵婑偣偨強椞傕偁偭偨偱偁傠偆丅

偮偓偵強椞偺撪梕偱偁傞偑丄偙偙偱巜揈偱偒傞偙偲偼丄峜幒椞偺憫墍偑懌棙憫傪偼偠傔偲偟偰偐側傝偺悢偵偺傏傞偙偲偲丄摉慠偺偙偲側偑傜丄強怑偲偟偰偼戝敿偑抧摢怑偱偁偭偨偲峫偊傜傟傞偙偲偱偁傞丅側偐偱傕丄孲抧摢怑偼棨墱(1)丄忋憤(2)丄埨朳(1)丄嶰壨(2)偺6孲傪悢偊傞丅偙傟傜偺孲偑偡傋偰懌棙巵偺堦墌椞桳偺壓偵偁偭偨偲偼惉偟摼側偄傑偱傕丄孲慡懱偵媦傇尃塿傪庤偵偟偰偄偨偙偲偼妋幚偱丄偙偺孲抧摢怑曐桳偺堄媊偼扨偵宱嵪柺偺傒偵偲偳傑傜偢戝偒偄傕偺偑偁偭偨丅偨偲偊偽丄懌棙巵偺庣岇擟崙忋憤偺応崌丄巗搶丒巗惣椉孲偼曮帯崌愴偱柵傫偩忋憤尃夘廏堺偺媽椞偱偁偭偨偐傜丄崙晎偑巗惣孲偵抲偐傟偰偄偨偙偲側偳傛傝悇偟偰丄懌棙巵偼廏堺偑尃夘偲偟偰桳偟偰偄偨摨崙偺崙迳嵼挕偵懳偡傞巜婗尃傪傕偁傢偣宲彸偟丄嫮尃傪傕偭偰崙撪偵椪傓偙偲偑偱偒偨傕偺偲巚傢傟傞丅傑偨丄嶰壨偼懌棙巵偺嫮屌側抧斦偲側偭偨崙偱偁傝丄撿杒挬弶婜偵偍偄偰懌棙巵偺孯帠婎抧偲偟偰摿偵廳梫側栶妱傪偵側偭偨偙偲偼傛偔抦傜傟偰偄傞丅偦偺棟桼偲偟偰偼丄懌棙巵偑庣岇偲偟偰摨崙偵懡偔偺強椞傪傕偪丄傑偨丄媑椙巵丒崱愳巵傜堦懓偑斏煡偟偨偙偲偑嫇偘傜傟偰偄傞偑丄傎偐偵丄懌棙巵偑妟揷丒愝妝椉孲傪孲抧摢偲偟偰巟攝偟偨偙偲偵傛傝丄愝妝巵傪偼偠傔嵼抧晲巑偺懡偔傪旐姱偲偟偰慻怐偟偰偄偨偙偲傕峫椂偵偄傟傞昁梫偑偁傠偆丅

懌棙壠帪偼暥塱3擭(1266)4寧24擔丄憅帩拤峴傪棨墱崙夑旤孲崚愊嫿偺抧摢戙怑偵曗擟偟(憅帩暥彂)丄懌棙掑巵偼壝尦3擭(1305)8寧14擔丄埦惗巐榊擖摴偵嶰壨崙妟揷孲恅棞巕嫿偺嫿巌怑傪埨揼偟丄偝偒偺抦峴偺椺偵傑偐偣偰嫿柋傪椞彾偣偟傓傋偒偙偲傪柦偠偰偄傞丅偙傟傜偺嫿偼偦偺屻偦傟偧傟偺巕懛偵揱椞偝傟偰偄偔偑丄崚愊嫿偺応崌丄憅帩巵偼摨嫿偐傜丄枅擭5寧15擔偵丄杒忦懽帪(1183-1242丏60嵨)偺曥採強埦慏屼摪(戝慏忢妝帥)偺暓帠梡搑堦仜娧暥偲丄寧偛偲偵丄庡壠懌棙巵偺屼椏嵐懣梡搑偺恑擺傪媊柋偯偗傜傟偰偄偨(憅帩暥彂)丅懌棙巵偼丄偙偺椺偵尒傜傟傞偛偲偔丄偦偺強椞偵嫿扨埵偺抧摢戙怑傗嫿巌怑傪愝偗偰丄旐姱傪偙傟偵擟梡偟偰偄偨丅斵傜偼媼庡偲傕傛偽傟懌棙巵偺強椞娗棟巟攝婡峔偺枛抂偵埵抲偟偰丄帺傜尰抧偵壓岦偟丄偁傞偄偼堦懓巕掜傜傪強柋戙姱偲偟偰攈尛偡傞偙偲偵傛偭偰嫿撪擾柉偺巟攝偵偁偨傝丄擭峷廂擺丒姪擾丒奐敪埲壓偺嫿柋傪娗彾偟偨丅

傑偨丄孲丒憫側偳偺戝婯柾側強椞偵偼丄椞撪偺媼庡傪摑妽偟丄堦孲丒堦憫慡懱偺偙偲傪偮偐偝偳傞忋媺婡峔偑懚嵼偟偨丅鑖垻帥暥彂恗帯2擭(1241)2寧擔晅懌棙媊巵壓暥偼埗強傪乽懌棙屼彲岞暥強乿偲偟丄暥拞偵偼乽岞暥強婑恖(傛傝偆偳)乿偺岅偑尒弌偝傟傞偑丄偦傟偵傛傞偲丄懌棙憫岞暥強偼丄媊巵偺柦傪庴偗丄憫撪媼庡偵懳偟偰鑖垻帥偺枅寧偺戝巘島偺梡搑傪嵜偟嬑偢傋偒偙偲傪壓払偟偰偄傞丅傎偐偵嶰壨崙妟揷孲偵傕岞暥強偑抲偐傟偰偄偨偙偲偑妋擣偝傟丄懌棙壠帪偼峅埨4擭(1281)11寧5擔丄孲撪恅棞巕嫿傪晄桝偺抧(擭峷柶彍偺抧)偲偟偰媼庡偵埗帓傢偭偨偙偲傪摨孲岞暥強偵捠払偟偰偄傞(慜揷壠強憼乽晲壠庤娪乿)丅偙傟傜岞暥強偼尰抧偵愝抲偝傟丄桳椡旐姱偑岞暥強怑偵擟偤傜傟偰丄懌棙憫偵偍偗傞岞暥強婑恖丄妟揷孲偵偍偗傞孲嵐懣恖(椪愳帥廳彂埬暥)側偳偺尰抧怑堳傪巜婗偟丄孲傗憫偺慡堟偵傢偨傞峴惌帠柋傪偍偙側偭偨丅孲偺応崌偼丄懡偔偼抧摢怑偦偺傕偺偑棩椷惂偺孲巌偺尃尷傪宲彸偟偨傕偺偱偁偭偨偐傜丄堦曽偱偼崙迳峴惌尃偺扴偄庤偲偟偰孲慡懱偵娭偡傞崙壠揑峴惌傪扴摉偟丄懠曽偱偼懌棙巵偺巹揑側強椞巟攝傪摑妽偡傞偲偄偆擇偮偺懁柺傪帩偭偰偄偨丅偟偨偑偭偰丄惍旛偝傟偨婡峔偲懡偔偺恖堳偑攝抲偝傟偰偄偨偙偲偱偁傠偆丅

埲忋偑奺抧偺強椞偵愝偗傜傟偨娗棟巟攝婡峔偱偁傞偑丄懌棙巵偺忢廧偡傞姍憅偺揁偵偼丄懌棙巵偺壠惌慡斒傪尒丄孲傗憫偺岞暥強偺忋偵棫偭偰強椞慡懱傪憤妽偡傞壠柋幏峴婡娭偑抲偐傟偰偄偨丅杒忦巵摼廆壠偺壠惌婡娭乽岞暥強乿偼桳柤偱偁傞偑丄懌棙巵偺応崌丄偦偺柤徧偼柧傜偐偱偼側偄丅掃壀幮柋婰榐巻攚暥彂偺朸彂忬抐娙偵乽偁偟偐偐偺傑傓強乿偲尒偊傞偙偲偐傜丄乽惌強乿偲傛偽傟偰偄偨偲傕峫偊傜傟傞偺偱丄偄傑壖偵惌強偲偟偰偍偔丅偙偺懌棙巵偺壠柋幏峴婡娭惌強偑嬶懱揑偵偳偺傛偆側婡峔傪旛偊偰偄偨偐偼晄柧偱偁傞偑丄慜宖巎椏偺曭峴恖偑廳梫側峔惉儊儞僶乕偱偁偭偨偲峫偊偨偄丅懌棙巵偼壗傜偐偺婎弨偵傛偭偰強椞傪嶰孮偵暘偐偪丄偦傟偧傟偵懳墳偝偣偰丄撿丒嶰屗丒忋悪傪摢恖(偲偆偵傫)偲偡傞嶰斣偺曭峴恖傪曇惉偟丄堦斣7-8柤偺崌媍偵傛傝娗妽強椞偺峴惌帠柋傪扴摉偣偟傔偨偺偱偁傠偆丅斵傜曭峴恖偼尨懃偲偟偰姍憅偵忢挀偟偰偄側偗傟偽側傜側偐偭偨偐傜丄姍憅偵壆晘傪梌偊傜傟偰偄偨偲巚傢傟丄慜宖巎椏拞丄曭峴恖偺戞嶰僌儖乕僾偵懏偡傞憅帩怴嵍塹栧堁(壠峴)偑巕懅巘宱偵忳梌偟丄姡尦2擭(1302)塠4寧12擔偵懌棙掑巵偺埨揼傪庴偗偨強椞偺拞偵偼乽姍憅壆抧丒摨壆宍乿偑嫇偘傜傟偰偄傞(憅帩暥彂)丅惔尮帥杮乽崅奒宯恾乿偺拲婰偵尒傜傟傞乽岞曽屼嵐懣摢恖乿丒乽岞曽屼嵐懣恖乿偼偙偺曭峴恖偵偁偨傞偺偱偁傠偆偐丅

摨宯恾偵偼傎偐偵乽恎撪帢強(傒偆偪偝傓傜偄偳偙傠)乿丒乽屼撪堷晅摢恖乿偺拲傪婰嵹偟偰偄傞丅偙偺拲婰傪怣偢傞側傜偽丄懌棙巵偵偍偄偰傕丄杒忦巵摼廆壠偺乽屼撪帢強乿丒乽摼廆曽乿偵椶帡偟偨旐姱偺摑棪傗慽徸嵸敾傪偮偐偝偳傞摿庩婡娭偑偦傟偧傟愝偗傜傟偰偄偨偙偲偵側傞丅尰嵼傑偱偺偲偙傠丄懌棙巵偺屼撪帢強偺懚嵼傪帵偡巎椏偼娗尒偵擖傜側偄偑丄傏偆戝側旐姱孮傪摑惂偡傞偨傔偵傕丄摉慠抲偐傟偰偄偨偲峫偊偰傛偐傠偆丅慽徸嵸敾婡峔偵偮偄偰偼丄乽徏塤岞嵦廤堚曇椶嶽乿強廂挿揱彂幨偺丄懌棙巵旐姱挿旻嶰榊岾峃偲宲曣擈娤垻偍傛傃掜幍榊巘楢偺晝偺堚椞傪傔偖傞憡榑傪嵸掕偟偨尦嫓2擭(1322)5寧23擔晅懌棙掑巵嵸嫋忬幨偵傛偭偰丄偁傞掱搙偦偺撪梕傪抦傞偙偲偑偱偒傞丅偡側傢偪慽徸怰棟偼傑偢慽恖亖尨崘丒榑恖亖旐崘偺娫偱嶰栤嶰摎偺慽忬丒捖忬(慽忬偵懳偡傞斀敐忬偺偙偲)傪岎姺偝偣偰偦偺彂柺怰棟傪偍偙側偄丄偮偄偱慽恖丒榑恖傪乽姩榐(偐傫傠偔)偺嵗(偞)乿(枊晎偺慽徸惂搙偱偼堷晅偺嵗偲傛偽傟傞)偵彚偟弌偟偰懳寛亖岥摢曎榑傪偝偣丄偦偺忋偱敾寛傪偔偩偡偲偄偆丄枊晎偺堷晅惂搙偵側傜偭偨丄偒傢傔偰惍偭偨慽徸庤懕偒偱偁偭偨丅偙偺挿巵堦懓偺嵸敾偱偼慽恖岾峃偺旕棟偑棫徹偝傟丄岾峃偵偼乽汙慽(偐傫偦)偺欓(偲偑)乿偵傛偭偰強椞堦偐強偺杤廂偑怽偟搉偝傟偰偄傞丅

姍憅帪戙偺晲壠偺拞偵壠朄傪傕偮傕偺偑偁偭偨偙偲偼傛偔抦傜傟偰偍傝丄朙屻崙戝桭巵偺乽怴屼惉攕忬乿傗壓栰崙塅搒媨巵偺乽塅搒媨壠峅埨幃忦乿偼惍旛偝傟偨壠朄偲偟偰桳柤偱偁傞丅懌棙巵偺応崌丄椞撪偺帥堾偵屄暿偵壓偟偨婯幃偺椶偑尒傜傟傞偩偗偱丄傑偲傑偭偨朄椷偼巆偝傟偰偄側偄丅偲偙傠偱丄寋懌帥暥彂墳塱13擭(1406)8寧19擔晅姍憅晎曭峴恖楢彁曭彂(寋懌帥暥彂)偼丄抭岝帥偺嫙憁怑傪傔偖傞寋懌帥偲抭岝帥嫙憁傜偲偺憡榑偵娭偡傞傕偺偱偁傞偑丄偙傟偵丄抭岝帥懁偺庡挘偲偟偰乽嫀傞壝掯尦擭(1235)2寧15擔屼朄偺偛偲偔傫偽丄慣壠丒彈巕丒懎恗抦峴偡傋偐傜偢偲塢乆(偆傫偸傫)乿偲偁傝丄傕偟丄抭岝帥偺憂寶偑慜偵弎傋偨傛偆偵暥塱2擭(1265)偱偁傞偲偡傞偲丄偙偺壝掯尦擭屼朄偼抭岝帥偵壓偝傟偨傕偺偱偼側偔丄懌棙巵椞撪帥堾偵娭偡傞朄椷偲傒傞偙偲偑偱偒丄慜弎偺惍偭偨慽徸庤懕偒偺懚嵼傪峫偊偁傢偣傞偲丄懌棙巵偵偍偄偰傕丄栐栰慞旻偑悇應偟偰偄傞傛偆偵(乽栔屆廝棃乿乽擔杮偺楌巎乿10)丄強椞偺摑帯巟攝偺偨傔偺撈帺偺壠朄偑懚嵼偟偰偄偨傕偺偲巚傢傟傞丅

懌棙巵偵偍偄偰傕丄杒忦巵偺応崌偲摨條丄壠惌慡斒傪摑妽偡傞幏帠偑抲偐傟偰偄偨丅壠帪帪戙偺崅廳巵(廳墌)丒掑巵帪戙偺崅巘巵(怱暓)丒摨巘峴丒摨巘廳(掑擡)偑偦傟偱丄戙乆崅巵堦懓偺憏椞偺棫応偵偁傞幰偑擟偤傜傟偰偄偨傛偆偱偁傞(懜巵帪戙偺崅巘捈傕摨偠)丅斵傜偺妶摦傪巎椏偵傛偭偰椺帵偡傞偲丄

俙丂崅廳巵(廳墌)

仜嵐栱廳墌曭彂

恅棞巕嫿偼丄晄桝偺抧偲偟偰丄摉媼庡偵偙傟傪廩帓偆偲偙傠側傝丅憗偔偦偺巪傪懚偤偟傓傋偒偺桼丄嬄偣壓偝傞傞偲偙傠側傝丅傛偭偰幏払偔偩傫偺偛偲偟丅丂丂峅埨巐擭廫堦寧屲擔丂嵐栱廳墌曭丂丂丂妟揷孲岞暥強

峅埨4擭(1281)11寧5擔丄庡恖懌棙壠帪偺堄傪曭偠丄嶰壨崙妟揷孲恅棞巕嫿傪晄桝偺抧偲偟偰媼庡偵埗帓傢偭偨偙偲傪妟揷孲岞暥強偵揱払偟偰偄傞丅傎偐偵丄鑖垻帥暥彂偵暥塱8擭(1271)3寧15擔晅嵐栱廳墌曭彂幨偑偁傝丄偙傟偼庡恖壠帪偺堄傪偆偗丄鑖垻帥帥柋妛摢柧暓朳偵戝屼摪堦愗宱夛偺柍帠悑峴傪夑偟丄偁傢偣偰偦偺楯傪偹偓傜偭偨傕偺偱偁傞丅

俛丂崅巘巵(怱暓)

仜怱暓曭彂

庒媨椉奅嫙憁怑偺偙偲丄傕偲偺偛偲偔憡堘偁傞傋偐傜偞傞偺桼丄怽偡儀偒巪偵岓側傝丅嫲乆嬣尵丅丂丂丂峅埨嬨擭嶰寧擇擔丂丂怱暓丂丂丂嶲壨垻鑻棞屼朳

峅埨9擭(1286)3寧2擔丄 庡恖(偍偦傜偔懌棙掑巵)偺堄傪懷偟丄掃壀敧敠媨椉奅嫙憁怑埨揼偺偙偲傪嶲壨垻鑻棞嫵堄偵揱偊偰偄傞丅

俠丂崅巘峴

仜嵍塹栧堁巘峴曭彂

嫀擭廫寧暘屼椏嵐懣梡搑嬭昐暥偺偙偲丄搙乆嬄偣壓偝傟岒偲偙傠丄崱偵柍嵐懣偲塢乆(偆傫偸傫)丄傕偭偲傕偦偺欓傪彽偔偐丅強慒丄棃寧擇廫屲擔埲慜偵媶嵪偣偟傓傋偒側傝丅傕偟傑偨偦偺懌柍偔偽丄晄擔(傆偠偮)戙姱傪偝偟尛傢偟丄寢夝(偗偪偘)傪偲偘丄柧偐偟怽偡傋偒側傝丅偐傟偲偄偄丄偙傟偲偄偄丄傕偟側偍懳漲(偨偄偐傫)偣偟傔偽丄掕傔偰屻夨偁傞偐偺桼丄嬄偣壓偝傞傞偲偙傠側傝丅傛偭偰幏払偔偩傫偺偛偲偟丅丂丂摽帯嶰擭屲寧擓敧擔丂嵍塹栧堁巘峴曭丂丂丂崚愊嫿

摽帯3擭(1308)5寧28擔丄庡恖掑巵偺堄傪曭偠丄棨墱崙夑旤孲崚愊嫿偵懳偟偰丄慜擭10寧暘偺梡搑9昐暥傪棃寧25擔傑偱偵恑擺偡傋偒偙偲傪柦偠丄傕偟偦傟偑偱偒側偄偺偱偁傟偽丄憗乆偵戙姱傪偝偟尛傢偟偰姩掕傪柧傜偐偵偡傋偒偙偲傪捠払偟偰偄傞丅擖娫揷偼偙偺巘峴傪憅帩巵偺堦懓偲悇掕偟偰偄傞偑(擖娫揷愰晇慜宖榑暥)丄崅巘峴偲偡傋偒偱丄偦偺宯晥娭學偼偮偓偵宖偘傞偲偍傝偱偁傞丅

崅

丂(廳墌)丂丂丂(怱暓)丂丂丂嵍塹栧堁

丂廳巵劅劍劅巘巵劅劍劅巘峴劅劍劅巘廐

丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劆丂徧嶰屗榋榊嵍塹栧堁

丂丂丂丂丂劋棅婎丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劋劅巘悷

丂丂丂崋撿塃塹栧堁丂劋劅巘廳劅劍劅巘捈

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂(掑擡)丂劆

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 劋劅巘懽

俢丂崅巘廳(掑擡)丅

仜嵐栱掑擡曭彂

孎栰嶳杮媨屼巘怑偺偙偲丄幃晹戝晇尮媊崙埲棃丄崅朧朄娽屼朧偵嶲拝偣偟傓傞忋偼丄掑巵堦栧偵偍偄偰偼摨慜偨傞傋偟丅慠傞娫丄旤嶌崙堫壀撿彲偺撪屼巘怑柤丄傕偲偺偛偲偔抦峴偣偟傔丄屼婩摌偺惛惤傪拪傫偢傋偒偺桼丄嬄偣壓偝傟岒偲偙傠側傝丅傛偭偰幏払偔偩傫偺偛偲偟丅丂丂尦墳擇擭擇寧廫嶰擔丂丂丂丂嵐栱掑擡曭丂丂丂杮媨崅朧朄娽屼朳

尦墳2擭(1320)2寧13擔丄懌棙掑巵偺堄傪曭偠丄崅朧朄娽偵孎栰嶳杮媨屼巘怑側傜傃偵旤嶌崙堫壀撿憫撪屼巘怑柤(揷嵼壠)偺埨揼偺偙偲傪捠曬偟偰偄傞丅

幏帠偼懌棙巵偺壠柋幏峴婡娭惌強傪庡嵣偟丄塃偺椺偵尒傜傟傞傛偆偵丄庡恖偺堄傪曭偠丄旐姱側偳偺強椞丒強幆埨揼偺揱払丄懌棙巵偺巹揑巟攝壓偵偁傞幮帥傊偺柦椷壓払丄嵿惌栤戣張棟偺巜帵側偳丄懡曽柺偵傢偨傞妶摦傪帵偟偰偄傞丅

丂偙傟傑偱弎傋偰偒偨偙偲傪恾帵偡傞偲偮偓偺傛偆偵側傞丅

仸堦斣嵍懁偵幏帠埲壓傪乽仼旐姱孮仺乿偲妵傝丄堦斣塃懁偵丄嶰斣曭峴恖傑偱傪乽拞墰乿丄偦偺壓傪乽抧曽乿偲妵偭偰偄傞丅仚偵偼屲杮偺幬慄偑堷偐傟丄偦偺偆偪偺嶰杮偑嶰偮偺岞暥強偵偮側偑偭偰偄傞丅仏偵偼嶰偮偵巬暘偐傟偟偨慄偑堷偐傟丄偦偺偆偪偺恀傫拞偺傕偺偑壓偺抧摢戙丒嫿巌偵偮側偑偭偰偄傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂懌棙巵

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂劆

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂(幏帠)丂丂丂丂丂(姍憅)

丂 丂丂丂劇劅劅劅劅劅劍劅劅劅劅劅劎

丂丂丂丂帢強丂丂丂丂丂丂姩榐丂丂丂丂丂惌強

丂(旐姱偺摑棪)丂丂(慽徸嵸敾)丂丂丂丂仚

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂(嶰斣曭峴恖)

丂丂丂丂丂丂夑旤孲丂丂丂丂妟揷孲丂丂丂丂懌棙憫丂丂(孲丒憫)

丂丂丂丂丂丂岞暥強丂丂丂丂岞暥強丂丂丂丂岞暥強

丂丂丂丂丂丂丂仏丂丂丂丂丂丂丂丂仏丂丂丂丂丂丂丂仏

丂丂丂丂丂丂抧摢戙丂丂丂丂丂嫿巌丂丂丂丂丂抧摢戙丂丂(嫿丒懞)

丂丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂丂劆

丂丂丂丂丂(強柋戙姱)丂(強柋戙姱)丂(強柋戙姱)

埲忋偺傛偆偵丄懌棙巵偼惍偭偨婡峔傪旛偊丄傏偆戝側旐姱孮傪惌強埲壓偺奺晹偵攝抲偡傞偙偲偵傛偭偰丄彅崙偵嶶嵼偡傞強椞偺娗棟巟攝傪堦尦揑偵幚尰偟偰偄偨偺偱偁傞丅

偮偓偵丄偙偺懌棙巵偺巟攝傪巟偊偰偄偨旐姱偨偪偺強椞峔惉傪尒傞偙偲偵偟傛偆丅慜宖巎椏偺曭峴恖戞嶰僌儖乕僾偵懏偡傞憅帩怴嵍塹栧堁壠峴偺惓埨2擭(1300)擭偛傠偺強椞偼丄

壓栰崙懌棙彲撪愒尒嬵掚嫿敿暘丄摨崙晎栰壆晘媼揷敥丄摨栘屗嫿撪壆晘揷敥丄摨壛巕嫿撪壆晘揷敥

棨墱崙夑旤孲崚愊嫿丄摨徖戃嫿敿暘丄摨拞怴揷嫿撪壆晘揷敥

忋憤崙巗惣孲撪奀嫿丄摨彑攏嫿撪彫掔揷敥壆晘

憡柾崙媨悾懞

嶰壨崙妟揷孲姙墥嫿丄摨恗栘嫿撪壆晘揷敥丄摨曋(徿)帥壆晘揷敥

姍憅壆抧摨壆宍

偺14偐強傪偐偧偊傞丅偙傟傜偺偆偪丄嫿懞柤偺傒偺傕偺偼壠峴偑媼庡(抧摢戙丒嫿巌)偲偟偰娗棟巟攝傪備偩偹傜傟偰偄偨強椞偱偁傝丄壆晘揷敥偼懌棙巵傛傝梌偊傜傟偨媼壎抧偱偁傠偆丅

偙偺傛偆側強椞峔惉偼丄強椞悢偙偦堘偊丄懠偺旐姱偵傕嫟捠偟偰偄偨丅挿婫楢偑惓榓4擭(1315)12寧偵晝岾楢傛傝忳傜傟丄暥曐2擭(1318)擭9寧17擔丄懌棙掑巵偺埨揼傪庴偗偨強椞偼丄擻搊崙搚揷憫忋懞敿暘丄嶰壨崙晉塱曐撪彆媑柤丄壓栰崙懌棙憫媼揷堦挰丄憡柾崙垽峛憫慏巕壆晘搶栰敥擇抜丄摨媼揷堦挰偱丄慜擇幰偑抧摢戙怑丄偁偲偼壆晘媼揷敥偐傜側偭偰偄偨丅傑偨丄桳椡旐姱崅巵偺応崌傕丄屻擭偺巎椏偱偼偁傞偑丄崅巘峴偺巕懛彫懢榊巘挿偺挿榎3擭(1459)12寧擔晅杮椞拲暥偵丄嶰壨崙妟揷孲惌強怑傪偼偠傔丄搶娭偵偍偗傞杮椞偲偟偰懌棙憫撪懌師丒廰悅嫿丒彫慭擨嫿丒嶳宍嫿丒娾堜嫿丒峳攱嫿偑偁偘傜傟偰偄傞(撪妕暥屔強憼屆暥彂)丅妟揷孲惌強怑偼妟揷孲岞暥強怑偺屻恎偱偁傝丄懌棙憫撪偺奺嫿偵偮偄偰偼丄杮棃抧摢戙怑偱偁偭偨偺偐丄媼壎抧偱偁偭偨偺偐丄偄偢傟偲傕柧傜偐偱偼側偄偑丄偦偺強椞峔惉偼傎傏悇應偱偒傞丅旐姱偺側偐偱傕桳僇側幰偼丄奺抧偺岞暥強怑(惌強怑)抧摢戙怑傪寭偹偰偄偨偑丄斵傜偼丄堦懓巕掜傗壠恖傪尰抧偵戙姱偲偟偰攝偟丄帺恎偼姍憅偵偁偭偰丄懌棙巵偺壠惌婡娭惌強側偳偺曭峴恖偲偟偰偺怑柋偵廬帠偟丄帪偵抧曽傊壓岦偟偰強椞宱塩偺娔撀巜婗偵偁偨傞偲偄偆惗妶傪憲偭偰偄偨傕偺偲巚傢傟傞丅

旐姱偨偪偼傎偲傫偳椺奜側偔懌棙巵偺杮椞懌棙憫撪偵壆晘丒揷敥傪梌偊傜傟丄姍憅傕偟偔偼姍憅偵傎偳嬤偄憡柾崙垽峛憫撪偵傕壆晘丒媼揷敥傪帩偮幰偑懡偐偭偨偑丄偙偺偙偲偼懌棙巵強椞偺桳婡揑摑堦傪曐偮偆偊偱廳梫側堄枴傪傕偭偰偄偨(擖娫揷愰晇慜宖榑暥)丅傑偨丄偨偲偊偽栘屗巵偑抧摢戙怑傪傕偮懌棙憫栘屗嫿(忋悪壠暥彂)撪偵憅帩巵偺壆晘丒媼揷敥偑懚嵼偟(憅帩暥彂)丄挿巵偺壆晘丒媼揷敥偑偁傞憡柾崙垽峛憫慏巕嫿(乽徏塤岞嵦廤堚曇椶嶽乿強廂挿揱彂幨)偼丄妬尨巵偑抧摢戙偲偟偰娗棟丒巟攝偵偁偨偭偰偄傞(乽怴曇憡柾晽搚婰峞乿)偲偄偆傆偆偵丄懌棙巵偼偦傟偧傟偺嫿偵抧摢戙丒嫿巌埲奜偺旐姱偺壆晘丒媼揷敥傪愝掕偟偰偄傞偑丄偙傟偼抧摢戙丒嫿巌偵傛傞強椞偺娗棟偲擾柉巟攝傪曗嫮偡傞忋偱岠壥揑側曽嶔偱偁偭偨偲偄偊傛偆丅

旐姱偨偪偺強椞丒強怑偼丄壗傜偐偺棟桼偑側偄偐偓傝丄懌棙巵偑彑庤偵杤廂偟偨傝丄懠偺幰偵梌偊偨傝偡傞偙偲偼側偐偭偨丅傑偨丄旐姱偨偪偺強椞偺忳梌丒憡懕偵偮偄偰偼丄壓栰拞晹偺梇懓塅搒媨巵偺応崌丄偡偱偵峅埨6擭(1283)丄偙傟偵夘擖偟惂尷傪壛偊偰偄傞偑(乽塅搒媨壠幃忦乿)丄懌棙巵偵偍偄偰偼旐姱偺憡懕栤戣偵夘擖偟偨帠椺偼尒弌偣側偄丅恊尃偑愨懳帇偝傟丄懌棙巵偼扨偵偦偺忳梌偵埨揼亖彸擣丒曐徹傪壛偊傞偩偗偱偁偭偨傛偆偱偁傞丅

偟偨偑偭偰丄旐姱偨偪偺強椞偼丄抧摢戙怑傗嫿巌怑傪娷傔偰丄暘妱憡懕偵傛偭偰嵶暘壔偝傟偰偄偔孹岦偵偁偭偨丅偨偲偊偽丄憅帩巵偺棨墱崙夑旤孲崚愊嫿抧摢戙怑偺応崌丄悢戙偺暘妱憡懕偵傛偭偰丄姍憅枛婜偵偼丄傢偢偐偵嫿撪偺壆晘堦偐強傪岞帠(慸惻丒壽栶偺偙偲)晧扴晅偒偱抦峴偡傞偺傒偺幰偡傜尰傢傟偰偔傞傎偳偱偁傞(憅帩暥彂)丅旐姱偨偪偺偙偺傛偆側強椞偺楇嵶壔偼丄壿暭宱嵪偺恑揥偲偁偄傑偭偰丄斵傜偺媷朢偲擭娧岞帠晧扴擻椡偺掅壓傪傕偨傜偟丄偦偺寢壥丄擭峷岞帠偺枹恑丒懳漲傗堦懓娫偺強椞憡榑偑惗偠丄傑偨丄抧摢戙丒嫿巌偲丄嫿撪偵壆晘丒媼揷敥傪帩偮旐姱偲偺娫偵傕丄搚抧傗擾柉偺巟攝傪傔偖傞暣憟偑昿敪偡傞傛偆偵側偭偰偔傞丅

偙偆偟偰丄彅崙偵嶶嵼偡傞懡偔偺強椞偲傏偆戝側旐姱孮偺忋偵棫偮懌棙巵偼丄姍憅枛婜偵側傞偲丄杒忦巵愱惂偵傛傞埑敆偵壛偊丄偦偺巟攝懱惂帺恎偺帩偮悢乆偺柕弬偺寖壔偵傛傝丄懚棫偺婎斦傪備傞偑偡婋婡偵捈柺偡傞偵帄傞丅偙偙偵偍偄偰丄懌棙巵偼丄壗傜偐偺怴偟偄曽嶔傪偲傝丄偦傟偵傛偭偰偙偺婋婡揑忬嫷傪懪奐偡傞昁梫偵敆 傜傟傞偺偱偁傞丅

丂

懌棙懜巵偼壝尦3擭(1305)丄掑巵(1273-1331丏59嵨)偺師巕偲偟偰惗傑傟偨丅弶柤偼枖懢榊崅巵(埲壓丄曋媂忋懜巵偲傛傇)丄曣偼忋悪惔巕(丠-1342)丄摨曣掜偵捈媊(弶柤崅崙)(1306-52丏47嵨)偑偁傞丅偦偺弌惗抧偵偮偄偰偼丄扥攇崙敧揷嫿攡敆(偆傔偝偙)(尰嫗搒晎埢晹巗攡敆挰)偵乽懜巵抋惗偺堜屗乿偲徧偡傞傕偺偑偁傞偲偙傠偐傜丄摨抧偲偡傞愢偑偁傞偑(嶳墇擡嵪乽懌棙偺鑖垻帥乿)丄傗偼傝姍憅偲偡傋偒偱偁傠偆丅乽擄懢暯婰乿偼丄懜巵偺弌惗帪偺婏悙偲偟偰丄嶻搾(偆傇備)偺帪偵丄嶳數偑擇塇旘棃偟丄堦塇偑懜巵偺嵍尐偵丄堦塇偑庅(傂偟傖偔)偺暱偵偲傑偭偨偲揱偊偰偄傞丅

懜巵偼丄孼嵍攏彆崅媊偺憗悽偵傛傝丄弾弌偺恎側偑傜拕巕偲側傝丄尦墳尦擭(1319)10寧丄15嵨偱廬屲埵壓帯晹戝曘偵擟偤傜傟偨丅梻尦墳2擭(1320)9寧偵丄帯晹戝曘偺姱傪帿偟丄埲屻丄慜帯晹戝曘偲徧偟偨(乽懌棙壠姱埵婰乿)丅偦偟偰丄娫傕 側偔丄杒忦巵偺堦栧愒嫶媣帪(1272-1307丏36嵨)偺柡搊巕(嵟屻偺幏尃庣帪(1295-1333丏39嵨)偺枀)傪嵢偵寎偊偨丅

偙偺偙傠丄枊晎偱偼丄杒忦崅帪(1303-33丏31嵨)偑幏尃偱偁偭偨偑丄惌帯偺幚尃偼撪娗椞偺挿嶈崅帒(丠-1333)偑埇傝丄愱抐傪傎偟偄傑傑偵偟偨偺偱丄惌帯偼棎傟丄屼壠恖偨偪偺晄枮偑崅傑偭偰偄偨丅堦曽丄挬掛偱偼丄13悽婭敿埲崀丄峜摑偑帩柧堾摑偲戝妎帥摑偺椉摑偵暘楐偟丄峜埵偺宲彸傪傔偖傞寖偟偄懳棫偑懕偄偰偄偨丅枊晎偼偙偺夝寛嶔偲偟偰椉摑偑岎屳偵懄埵偡傞偲偄偆曽幃傪惉棫偝偣偨偑丄椉摑偺懳棫偼埶慠偲偟偰夝徚偟側偄傑傑丄暥曐2擭(1318)丄戝妎帥摑偺屻戠岉揤峜(1288-1339丏52嵨)偑懄埵偟偨丅揤峜偼丄晝屻塅懡朄峜(1267-1324丏58嵨)偺堾惌掆巭傪婡偵丄惌帯偺嶞怴傪偔傢偩偰丄婰榐強傪愝偗丄恖嵽傪搊梡偟偰丄恊惌傪偼偠傔偨丅偟偐偟丄峜埵偺宲彸偼丄揤峜偺偁偲丄孼屻擇忦(1285-1308丏24嵨)偺峜巕朚椙(偔偵傛偟)恊墹(1300-26丏27嵨)丄偮偄偱帩柧堾摑偺検恗(偐偢傂偲)恊墹(岝尩揤峜丏1313-64丏52嵨)偲寛掕偟偰偄偨偺偱丄椉攈偼偦傟偧傟枊晎偵摥偒偐偗偰揤峜偺憗媫側戅埵偺幚尰傪夋嶔偟偨丅

揤峜偼丄偙偺傛偆側忣惃偺側偐偱丄帺屓偺峜埵傪埨掕偝偣丄棟憐偲偡傞揤峜拞怱偺惌帯傪幚尰偡傞偨傔偵傕丄傑偨丄擭棃妛傫偱偒偨憊妛(偦偆偑偔)偺柤暘巚憐偺棫応偐傜傕丄枊晎傪搢偡昁梫傪捝姶偟丄嬤恇偨偪偲傂偦偐偵摙枊偺寁夋傪偡偡傔偨丅偙偺寁夋偼丄惓拞尦擭(1324)丄枹慠偵敪妎偟偰幐攕偟偨丅偙傟傪惓拞偺曄偲偄偆丅偦偺屻傕揤峜偺搢枊偺堄巙偼曄傢傜偢丄撧椙傗塨嶳偺憁暫傪枴曽偵堷偒擖傟傞側偳丄偦偺弨旛岺嶌傪偡偡傔偨丅偟偐偟丄偙傟傕傑偨丄尦峅尦擭(1331)丄枊晎偺抦傞偲偙傠偲側傝丄庡杁幰擔栰弐婎(丠-1332)傪偼偠傔暥娤(1278-1357丏80嵨)丒墌娤(1281-1356丏76嵨)丒拤墌傜偑曔偊傜傟偨丅揤峜偼丄摨擭8寧丄戝榓偺妢抲偵摝傟丄嫇暫偟偨丅偙傟偵屇墳偟偰丄壨撪偺擁栘惓惉(丠-1336)偑愒嶁忛偱嫇暫偟偨偺傪偼偠傔奺抧偵嫇暫偡傞傕偺偑偁傜傢傟偨丅

揤峜嫇暫偺曬偵愙偟偨枊晎偼丄9寧2擔丄弌暫傪柦偠丄枊晎孯偼5擔偐傜7擔偵偐偗偰姍憅傪弌敪偟偨丅懌棙懜巵偼偙偺9寧5擔偵晝掑巵傪幐偄丄偦偺暓帠傕廔傢傜偸偺偵摦堳椷傪庴偗偨丅偙偺偙偲偼懜巵偺怱拞偵杒忦巵偵懳偡傞憺偟傒傪怺偔崗傒偮偗偨偙偲偲巚傢傟傞丅

枊晎偺戝孯偺慜偵丄傗偑偰妢抲忛偼棊偪偰揤峜偼曔偊傜傟丄恄婍傕枊晎偑梚棫偟偨岝尩揤峜(検恗恊墹)偵搉偝傟偨丅偦偟偰懜巵傜惣忋孯傕11寧偵偼姍憅偵婣拝偟偨丅

梻擭3寧丄屻戠岉揤峜偼塀婒偵棳偝傟丄帠審偺庡杁挊偨偪傕偦傟偧傟張暘偝傟偰丄尦峅偺棎偼廔懅偟偨偐偵傒偊偨丅偲偙傠偑丄摨擭偺枛丄愒嶁棊忛屻巔傪偔傜傑偟偰偄偨擁栘惓惉偑愮憗忛偱丄揤峜偺峜巕岇椙恊墹(1308-35丏28嵨)偑媑栰偱嫇暫偟丄尦峅3擭(1333)偵擖傞偲攄杹偺愒徏懃懞(1277-1350丏74嵨)偑嫇暫偡傞側偳丄奺抧偱斀枊惃椡偑棫偪偁偑偭偨丅屻戠岉揤峜傕丄塠2寧偵偼塀婒傪扙弌偟偰攲闼偺柤榓挿擭(丠-1336)偵曭偤傜傟丄奺抧偺晲巑偵鉪巪(傝傫偠)傪壓偟偰摙枊傪屇傃偐偗偨丅偙傟傪抦偭偨枊晎偼丄戝孯偺攈尛傪寛偟丄杒忦巵堦栧偺柤墇崅壠(丠-1333)偲懜巵傪戝彨偲偟偰忋棇偝偣偨丅

懜巵偼枊晎偺梫媮偵偟偨偑偄丄堎怱偺側偄巪偺婲惪暥傪彂偒丄嵢搊巕偲拕巕偱4嵨偺愮庻墹(媊慒)(1330-67丏38嵨)傪恖幙偵抲偄偰丄3寧27擔丄杒忦巵傊偺攚斀傪怱偵旈偟側偑傜丄堦懓丒旐姱埲壓3000梋婻傪棪偄偰姍憅傪弌敪偟偨(乽懢暯婰乿)丅搑拞丄嶰壨崙偱堦懓偺媑椙掑媊偵嫇暫偺偙偲傪偼偐偭偨偲偙傠丄掑媊偼丄崱偱偼抶偄偔傜偄偩偲偄偭偰丄枊晎傊偺斀媡傪姪傔偨偲偄偄(乽擄懢暯婰乿)丄傑偨丄嬤峕崙嬀(偐偑傒)偺墂偱嵶愳榓巵(1296-1342丏47嵨)偲忋悪廳擻(丠-1349)偑偐偹偰傂偦偐偵帓傢偭偰偄偨屻戠岉揤峜偺鉪巪傪懜巵偵斺業偟丄嫇暫傪懀偟偨偲傕偄傢傟傞(乽攡徏榑乿)丅懜巵偼4寧16擔擖嫗屻丄廃摓偵嫇暫偺弨旛傪恑傔丄偦偺婡傪塎偭偰偄偨傕偺偲巚傢傟傞丅乽懢暯婰乿偼丄懜巵偑嫗拝偺梻擔丄巊幰傪攲闼偵尛傢偟偰揤峜偵婣弴傪昞柧偟丄挬揋捛摙偺鉪巪傪帓傢偭偨偲偄偄丄22擔偵偼丄傂偦偐偵忋栰崙偺摨懓娾徏宱壠(丠-1335)偵杒忦巵捛摙偺撪彂傪憲偭偰嫇暫傪嵜懀偟偰偄傞(惓栘暥彂)丅

懜巵偼27擔丄榋攇梾偺孯媍偵偟偨偑偄丄嶳堿摴傪攲闼偵岦偗偰弌嫗偟偨偑丄偙偺擔丄堦曽偺戝彨偲偟偰嶳梲摴偵岦偐偭偨柤墇崅壠偑丄愒徏懃懞偲愴偭偰攕巰偟偨偺傪岲婡偵丄偮偄偵寛堄傪屌傔丄偦偺傑傑扥攇崙偵擖傝幝懞偵恮偟偨丅偦偟偰摨擔丄棨墱偺寢忛廆峅(丠-1338)丄怣擹偺彫妢尨掑廆(1292-1347丏56嵨)丄愇尒偺塿揷巵傗丄搰捗廃杊屲榊嶰榊丄栰夘崅懢榊側偳奺抧偺晲巑偵孯惃嵜懀忬傪敪偟偰丄捄柦偵傛傝屻戠岉揤峜偺枴曽偵嶲偭偨偐傜崌椡偡傞傛偆丄嫤椡傪屇傃偐偗(敀壨徹屆暥彂丒彫妢尨暥彂丒攱斔敶墈榐丒搰捗壠暥彂丒慜揷壠強憼暥彂)丄29擔偵偼丄戝桭掑廆(丠-1333)丒垻慼堃帪(丠-1353)丒搰捗掑媣(1269-1363丏95嵨)傜嬨廈偺崑懓偵傕枾彂傪憲偭偰嫤椡傪梫惪偟偨(戝桭暥彂丒垻慼壠暥彂丒搰捗壠暥彂)丅懜巵偺嫇暫偼丄廬棃丄4寧29擔偲偝傟丄偙偺擔懜巵偼丄幝懞敧敠媨偺幮慜偱婙傪梘偘丄摨幮偵婅暥傪曭擺偟偰強婅偺惉廇傪婩偭偨偲偄傢傟偰偄傞丅偙偺愢偺崻嫆偼幝懞敧敠媨偵揱傢傞懜巵偺尦峅3擭4寧29擔晅婅暥偺懚嵼偱偁傞偑丄嬤擭丄崱巬垽恀偑偙偺婅暥傪挷嵏丒尋媶偟丄屻悽偺婾嶌偱偁傞偙偲傪柧傜偐偵偟偨丅

懜巵偼丄嫇暫屻偟偽傜偔嬤崙偺晲巑偺嶲廤傪懸偪丄5寧7擔丄戝嫇偟偰嫗搒偵峌傔擖偭偨偺偱丄偙傟傑偱愒徏孯偺峌寕傪傛偔杊偄偱偒偨榋攇梾孯傕偮偄偵攕傟丄榋攇梾偼娮棊偟偨丅懜巵偼捈偪偵曭峴強傪愝偗偰嫗搒偺帯埨偺堐帩偵偁偨傝丄傑偨丄彅崙偺晲巑偱丄斵偺壓偵搳偢傞幰傕懡偐偭偨偐傜丄憗偔傕榋攇梾扵戣偵戙傢傞怴偟偄惃椡偲側偭偨丅

堦曽娭搶偱偼丄5寧8擔丄忋栰偺怴揷媊掑(1301-38丏38嵨)偑嫇暫偟丄21擔偵偼姍憅偵峌傔擖傝丄梻22擔丄寖愴偺枛丄偮偄偵姍憅偼娮傝丄杒忦崅帪埲壓偼帺奞偟偰壥偰丄枊晎偼柵傫偩丅偝偒偵姍憅傪扙弌偟偰偄偨懜巵偺拕巕愮庻墹偼丄5寧9擔晲憼崙偱媊掑偲夛偟丄姍憅峌傔偵壛傢偭偰偄傞丅乽懢暯婰乿偼丄愮庻墹偺嶲壛偵傛傝搢枊孯偵抷偣嶲偢傞幰偑傆偊偨偙偲傪弎傋丄乽攡徏榑乿偼丄姍憅娮棊屻丄媊掑偵懏偡傞傕偺傛傝丄愮庻墹偺壓偵嶲岓偡傞傕偺偺曽偑懡偐偭偨偲弎傋偰偄傞丅帠幚丄忢棨偺晲巑戝捤堳惉偺怽忬偵傛傞偲丄堳惉偼姍憅崌愴偺帪丄乽庒屼椏(愮庻墹)屼嵗偺桼傪彸傝媦傃丄屼曽偵抷偣嶲偠乿偰丄怴揷堦懓戝娰岾巵偵懏偟偰愴偄丄偦偺屻6寧1擔偐傜偼丄愮庻墹偺嫃強擇奒摪偺屻嶳偺恮壆偵嬑巇偟偨偲偄偭偰偍傝(戝捤暥彂)丄偙傟傜偐傜懌棙巵偺摦岦偑晲巑偨偪偺嫀廇偵戝偒偔嶌梡偟偨偙偲偑傢偐傞丅

崅桍岝庻偼丄惓栘暥彂墳塱33擭(1426)7寧擔晅偺娾徏枮挿戙姱怽忬偵丄杒忦巵捛摙偺偙偲偼丄懜巵傛傝屼嫵彂(傒偓傚偆偠傚)傪帓傢傝丄枮挿偺慭慶晝娾徏宱壠偲怴揷媊掑偑椉戝彨偲偟偰戅帯偟偨偲婰偡偙偲側偳偐傜丄媊掑偺嫇暫偵偮偄偰丄媊掑偺庡懱揑峴摦傪擣傔側偑傜傕丄懜巵偺溝溔(偟傚偆傛偆)偑偁偭偨傜偟偄偙偲丄偍傛傃丄媊掑偺壓偵戝孯傪廤寢偟摼偨偺偼丄懜巵偑峀斖埻偺晲巑偵搢枊傊偺嶲壛傪屇傃偐偗偨偐傜偱偁傠偆丄偲悇應偟偰偄傞(乽懌棙懜巵乿)丅帠幚偲巚傢傟傞丅

懜巵偼嫗搒傪愯椞偡傞偲丄廃摓偵傕捈偪偵嵶愳榓巵孼掜傪搶壓偝偣偰杒忦巵柵朣屻偺崿棎偺廂廍偵偁偨傜偣丄摨帪偵姍憅傪偍偝偊偝偣偰偄傞丅

側偍丄懜巵偼嫇暫偺媇惖偲偟偰弾挿巕抾庒傪幐傢偹偽側傜側偐偭偨丅埳摛嶳偵偄偨抾庒偼丄晝偺嫇暫傪抦偭偰丄攲晝枾尩堾暿摉妎曊(壛巕婎巵偺巕)傜偲傂偦偐偵忋棇偡傞搑拞丄弜壨崙偱枊巊偲峴偒崌偄嶦偝傟偨丅摨崙偺曮庽堾(攑帥)偼偦偺曥採強偱偁傞丅

懌棙揳(懜巵)

埳惃崙桍屼悀懽壠愓 旜挘崙嬍峕彲掑捈愓 墦峕崙抮揷彲懽壠

弜壨崙愹彲摨丂摨崙嵅栰彲掑捈愓丂埳摛崙恗壢摨

埳摛崙帯恵嫿摨 晲憼媣椙孲丂摨崙懌棫孲懽壠

摨崙杻惗嫿帪尠丂嶰壨崙廳尨彲掑捈丂彫嶳曈彲庣帪

摨擇媨彲丂忢棨崙揷拞彲懽壠丂摨崙杒孲戝曽慣擈

嬤峕崙抮揷彲丂摨崙娸壓屼悀懽壠丂怣擳崙彫愹彲

墱廈奜昹摨丂摨崙峟晹孲摨丂忋揷彲摨

嵅搉崙榋搇嫿摨丂拀慜崙摨丂朙慜崙栧巌娭摨

旍屻崙寬孯幮丂擔岦崙晉彲摨丂摨搰捗彲庣帪

嵍攏摢揳(捈媊)

憡柾崙尲娫嫿掑捈丂摨崙夰搰摨丂埳摛撧屆扟嫿

晲憼崙愒捤丂忢棨崙撨壨搶堐掑丂墦峕崙扟榓嫿摨

摨崙塅庪嫿摨丂摨崙壓惣嫿丂埳梌崙媣暷椙嫿摨

嬤峕崙峀悾嫿掑捈丂旛屻崙崅栰丂攄杹崙悅悈嫿

旛屻崙忛嶳丂嵅搉崙塇帩孲摨丂摨崙媑壀摨愓

偙傟傜偼傎偲傫偳杒忦巵傛傝偺杤廂抧偱偁傝丄戝晹暘偑抧摢怑偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅懌棙巵偵懳偡傞偙偺傛偆側岤徿偼丄偦偺峴摦偑枊晎懪搢偵寛掕揑側栶妱傪壥偟偨偙偲偐傜摉慠偱偁偭偨丅

揤峜偼怴惌偵偁偨傝丄婰榐強傪暅妶偟偰廳梫惌柋傪怰媍偝偣丄壎徿曽丒嶨慽寛抐強傪愝偗偰丄偦傟偧傟壎徿栤戣傗強椞慽徸偺張杽偵偁偨傜偣偨丅偙傟傜偺婡娭偺怑堳偼丄嶨慽寛抐強偱偦偺敿悢嬤偔傪晲巑偑愯傔偨傎偐偼丄戝晹暘偑岞壠偱丄婰榐強偲壎徿曽偱偼晲巑偼擁栘惓惉丒柤榓挿擭側偳悢柤傪偐偧偊傞偺傒偱偁傞丅懜巵偼崅偄姱埵偙偦梌偊傜傟偨偑丄惌帯偺拞悤偵偼抲偐傟側偐偭偨丅晲巑偺摑妽偲峜嫃偺寈旛偵偁偨傞晲幰強偺摢恖偺抧埵傕怴揷媊掑偺堦懓偵梌偊傜傟丄懌棙巵偐傜偼丄傢偢偐偵嶨慽寛抐強偺怑堳偵旐姱偺崅巘捈(偙偆偺傕傠側偍)(丠-1351)丒忋悪寷朳(丠-1336)傜偑壛傢偭偰偄傞偵偡偓側偄丅

怴惌晎偼丄抧曽偵偼崙巌偲庣岇傪暪抲偟丄枊晎懪搢偵岟愌偺偁偭偨岞壠傗晲巑傪偙傟傜偵擟偠偨丅懜巵偼晲憼偺崙巌丒庣岇偲忋憤偺庣岇傪寭偹偨丅杒敥尠壠(1318-1338丏21嵨)偑懜巵偺晲憼庣擟柦偲摨偠擔偵棨墱庣偲側傝丄10寧偵媊椙(偺傝傛偟)恊墹(屻懞忋揤峜丏1328-68丏41嵨)傪曭偠偰棨墱偵壓岦偟丄墱塇椉崙偺峴惌偵偁偨偭偨偺偼丄懌棙巵偺娭搶偵偍偗傞惃椡傪尅惂偡傞偨傔偱偁偭偨偑丄偙傟偵懳峈偟偰懜巵懁傕丄11寧丄捈媊偑憡柾庣偺擟柦傪偆偗丄12寧偵偼惉媊(側傝傛偟)恊墹(1326-44丏19嵨)傪曭偠偰姍憅偵壓傝丄娭搶廫偐崙傪娗妽壓偵抲偔偙偲偵惉岟偟偨丅偙傟偵傛偭偰丄懌棙巵偼娭搶偵偍偗傞抧埵傪堦憌嫮屌偵偡傞偙偲偲側偭偨偺偱偁傞丅

怴惌晎偼偦偺弶惌傛傝惌嶔偺忋偱晄庤嵺偑懡偐偭偨丅壎徿偱偼丄岆偭偰堦偮偺搚抧傪悢恖偵梌偊偨傝丄尰偵抦峴偡傞幰偺偄傞搚抧傪懠恖偵梌偊傞側偳偺崿棎傗丄晄岞暯傕懡偔丄偦偺偆偊丄撪棤憿塩偺旓梡傪彅崙偺抧摢偵壽偡側偳偟偰丄晲巑偨偪偺婜懸傪棤愗偭偨偽偐傝偱側偔丄強椞栤戣偺張棟偱傕丄晲巑幮夛偺姷廗傪柍帇偟偨庢傝埖偄傪偡傞側偳丄揔愗偝傪寚偄偨偨傔丄晲巑偺娫偵丄怴惌偵幐朷偟丄晲壠惌帯偺嵞嫽傪婅偆傕偺偑懡偔側偭偨丅

偙偺傛偆側忣惃偼岞晲偺娫偵晄榓傪惗傒丄晲巑偨偪偺廜朷傪偵側偭偨懜巵(1305-58丏54嵨)偲丄懜巵偵懳偟偰偼傗偔偐傜寈夲怱傪偄偩偄偰偄偨岇椙恊墹(1308-35丏28嵨)偲偺懳棫偑昞柺壔偟偨丅恊墹偼懜巵廝寕傪婇偰丄偦偺婡傪塎偭偨偑丄懜巵偑嫮戝側暫椡偱恎曈傪屌傔偨偺偱丄惉岟偣偢丄寶晲尦擭(1334)10寧丄偐偊偭偰懜巵偺嫮偄梫媮偵孅偟偨揤峜偺柦偵傛偭偰曔偊傜傟丄梻寧丄姍憅傊岇憲偝傟搶岝帥偵桯暵偝傟偨丅

寶晲2擭(1335)7寧丄杒忦崅帪偺堚巕帪峴(丠-1346)偑娭搶偱嫇暫偡傞偲丄怴惌偵晄枮傪偄偩偔嬤崙偺晲巑偨偪偑廤傑傝丄偨偪傑偪戝惃椡偲側偭偨丅帪峴偼戝孯傪棪偄偰姍憅偵敆傝丄偙傟傪寎偊寕偭偨捈媊(1306-52丏47嵨)偼攕傟丄桯暵拞偺岇椙恊墹傪嶦偟丄惉椙恊墹傪曭偠偰惣憱偟偨丅懜巵偼偙偺曬偵愙偡傞偲丄挬掛偵帺恎搶壓偟偰帪峴傪摙偮傋偒偙偲傪惪偄丄惇埼戝彨孯偲彅崙憏捛曔巊偵擟偤傜傟傞傛偆婅偭偨丅偟偐偟捄嫋偼摼傜傟偢丄惇埼戝彨孯偵偼惉椙恊墹偑擟偤傜傟偨丅偦偙偱懜巵偼丄8寧2擔丄挬掛偺嫋偟偺側偄傑傑弌嫗偟丄嶰壨崙偱捈媊惃偲崌棳偟丄奺抧偱斀棎孯傪寕攋偟偮偮恑傒丄19擔偵偼姍憅傪夞暅偟偨丅偙傟傪拞愭戙(側偐偣傫偩偄)偺棎偲偄偆丅懜巵偼彅彨偵壎徿傪巤偟丄偦偺傑傑姍憅偵偲偳傑傞婥攝傪帵偟偨丅

挬掛偼懜巵傪廬擇埵偵彇偡傞偲偲傕偵丄捄巊傪攈尛偟偰懜巵偺婣嫗傪嫮偔懀偟偨丅偟偐偟懜巵偼摦偐側偐偭偨丅乽攡徏榑乿偵傛傟偽丄捈媊偑婣棇偵嫮偔斀懳偟偨偨傔偲偄偆丅11寧偵擖傞偲丄懜巵偼怴揷媊掑鎛敯偺憈忬傪挬掛偵偨偰傑偮傝丄捈媊偺柤偱媊掑摙敯偺嵜懀忬傪彅崙偺晲巑偵敪偟偰暫傪廤傔偨丅怴惌晎偵懳偡傞岞慠偨傞斀峈偱偁傞丅偙傟偵懳偟偰丄挬掛偱偼怴揷媊掑(1301-38丏38嵨)傪戝彨偲偟偰捛摙孯傪壓偡偙偲偵偟偨丅12寧丄懌棙孯偼敔崻偍傛傃抾偺壓偵媊掑孯偲愴偭偰偙傟傪傗傇傝丄攕憱偡傞媊掑孯傪捛偭偰惣忋偟丄梻寶晲3擭(墑尦尦擭)(1336)惓寧擖嫗偟偨丅

嫗搒偵擖偭偨偺傕懇偺娫丄杒敥尠壠孯偑懌棙孯傪捛偭偰墱廈傛傝挿嬱惣忋偟丄媊掑孯偲偲傕偵峌寕偟偨偺偱丄懌棙孯偼悘強偵傗傇傟丄懜巵偼扥攇傪宱偰暫屔偵弌丄2寧2擔偮偄偵慏偱嬨廈傊摝傟偨丅

懜巵偼丄3寧2擔丄拀慜懡乆椙昹(偨偨傜偑偼傑)偱媏抮孯偵戝彑偟偨偺傪偒偭偐偗偵丄惃椡傪傕傝偐偊偟丄嵞婲偺懺惃傪惍偊偰偄偭偨丅

4寧3擔丄懜巵偼堦怓斖巵(丠-1369)傜傪嬨廈偵巆偟丄彫擉丒戝桭傜偺嬨廈惃傪廬偊偰攷懡傪偨偭偨丅搑拞丄拞崙丒巐崙惃傪偁傢偣丄旛屻偺枸(偲傕)偱擇庤偵暘偐傟偰丄懜巵偼堷偒懕偒奀楬傪丄捈媊偼棨楬傪偲偭偰搶忋偟丄摨寧25擔丄暫屔榓揷枽偱怴揷媊掑孯偲愴偭偰攕憱偝偣丄柀愳偱擁栘惓惉偺孯傪慡柵偝偣偨丅屻戠岉揤峜偼27擔塨嶳偵摝傟丄29擔偵偼捈媊孯偑嫗搒偵擖偭偨丅懜巵傕6寧14擔岝尩忋峜(1313-64丏52嵨)丒峜掜朙恗恊墹(1321-80丏60嵨)傪曭偠偰擖嫗偟丄8寧15擔偵偼恊墹偑恄婍偺側偄傑傑懄埵偟偰岝柧揤峜偲側傞丅

偙偺屻傕椉孯偺愴摤偑懕偄偨偑丄屻戠岉揤峜懁偼柤榓挿擭(丠-1336)傜偑愴巰偟丄師戞偵攕怓偑擹偔側偭偨丅揤峜偼媊掑偵柦偠偰峆椙(偮偹傛偟)(1324-38丏15嵨)丒懜椙(偨偐傛偟)(丠-1337)椉恊墹傪曭偠偰杒棨傊晪偐偣丄帺恎偼丄10寧10擔丄偐偹偰傛傝偺懜巵偺梫惪偵墳偠偰婣嫗偟丄11寧2擔丄恄婍傪岝柧揤峜偵庼偗偨丅偙偆偟偰寶晲偺怴惌偼傢偢偐2擭敿偱廔傢傝傪崘偘偨偺偱偁傞丅

屻戠岉揤峜偼寶晲3擭(1336)12寧21擔丄傂偦偐偵嫗搒傪扙弌偟偰戝榓偺媑栰偵憱傝丄挬掛亖撿挬傪奐偄偰懜巵偺梚棫偡傞嫗搒偺挬掛亖杒挬偵懳峈偟偨丅偙偙偵擇偮偺挬掛偲擇偮偺擭崋偑暪棫偡傞撿杒挬60擭偺撪棎偑巒傑傞偙偲偲側偭偨丅

揤峜偼懌棙巵摙柵傪慡崙偵屇傃偐偗丄奺抧偵峜巕丒彅彨傪攈尛偟偰嫗搒扗娨偺偨傔偺惃椡偺晑怉偵搘傔偨丅偙傟偵懳偟偰懜巵偼丄堦懓傪庣岇偵擟偠偰彅崙偵攝抲偟丄娭搶丒嬨廈側偳丄慜戙埲棃偺桳椡崑懓偑庣岇怑傪曐帩偡傞抧曽偵偼娭搶娗椞丒嬨廈扵戣傪抲偄偰撿挬惃椡偵懳峈偝偣丄偁傢偣偰慡崙巟攝偺偨傔偺晍愇偲偟偨丅

椉孯偺愴摤偼奺抧偱揥奐偝傟偨丅杒棨偵壓偭偨怴揷媊掑偼墇慜嬥僈嶈忛偵擖傝丄偦偺杮嫆抧忋栰丒墇屻偲楢棈傪偮偗偰妶摦傪奐巒偟偨丅帠懺傪廳帇偟偨懜巵偼墇慜庣岇巣攇崅宱(1305-67丏63嵨)丒庒嫹庣岇巣攇壠寭孼掜傪偙傟偵摉偨傜偣丄偝傜偵幏帠崅巘捈偺掜巘懽(丠-1351)傪媬墖偵偝偟岦偗偨丅巘懽傜偼寶晲4擭(1337)3寧丄嬥僈嶈忛傪娮傟偰懜椙恊墹傪帺嶦偝偣丄峆椙恊墹傪曔偊偨丅巣攇孯偼偦偺屻傕斀寕偡傞怴揷孯偲寖愴傪岎偊丄梻楋墳尦擭(1338)塠7寧丄摗搰偺愴偄偱媊掑傪摙庢偭偨丅

墱廈偱傕丄杒敥尠壠(1318-38丏21嵨)偼丄懌棙孯偺栆峌傪庴偗偰懡夑(偨偑)崙晎傪曻婞偟丄寶晲4擭(1337)惓寧丄埳払孲偺楈嶳(傝傚偆偤傫)偵堏偭偰偄偨偑丄屻戠岉揤峜偺柦偵傛傝嵞搙惣忋偺搑偵偮偔丅摨擭8寧丄10枩偺惛塻傪棪偄偰弌敪偟丄12寧偵偼姍憅傪徴偄偰媊慒偺曗嵅偵偁偨偭偰偄偨巣攇壠挿傪攕巰偝偣丄梻楋墳尦擭(1338)1寧偵偼旤擹偵摓拝偟偨丅偦偙偱懜巵偼丄崅巘搤(丠-1351)傪攈尛偟偰偙傟傪杊偑偣偨偑丄巘搤偺孯惃偼摨崙惵栰尨偱戝攕傪媔偟偰偟傑偭偨丅尠壠孯偼偙傟傛傝撿恑偟偰埳惃偵擖傝丄埳夑傪傊偰撧椙偵弌丄嫗搒恑寕偺婥攝傪帵偟偨丅偙傟偵懳偟偰懌棙曽偼丄崅巘捈偑戝孯傪棪偰撿壓偟丄2寧丄斒庒嶁偱尠壠孯傪寕攋偟丄楢愴偺枛丄5寧偵偄偨傝丄榓愹偺愇捗偱尠壠傪攕巰偝偣偨丅

杒敥尠壠丒怴揷媊掑偺偁偄偮偖愴巰偼撿挬懁偵偲偭偰戝偒側懪寕偲側偭偨丅屻戠岉揤峜偼桷惃傪斠夞偡傞偨傔丄嵞傃峜巕傪奺抧偵攈尛偡傞嶔傪偲傝丄摨擭9寧丄夰椙(偐偹側偑)恊墹(丠-1383)傪惇惣戝彨孯偲偟偰惣崙偵壓偟丄搶崙曽柺偵偼丄媊椙丒廆椙椉恊墹偵杒敥恊朳(1293-1354丏62嵨)偲偦偺師巕尠怣(丠-1380丠)傜傪偮偗偰壓岦偝偣傞偙偲偵偟偨丅埳惃傪弌峲偟偨媊椙恊墹傜偺堦峴偼丄搑拞朶晽塉偵偁偄丄媊椙恊墹(屻懞忋揤峜丏1328-68丏41嵨)偼埳惃偵悂偒傕偳偝傟丄廆椙恊墹(1311-85丠丏75嵨丠)偼墦峕偵丄恊朳偼忢棨偵昗拝偟偨丅忢棨偵擖偭偨恊朳偼撿挬偺嫆揰偯偔傝偵扗摤偟偨偑丄傗偑偰娭搶幏帠崅巘搤偺搶壓偵傛偭偰偟偩偄偵埑敆偝傟丄峃塱2擭(1343)11寧丄偮偄偵媑栰偵婣偭偨丅

偙傟傛傝偝偒丄屻戠岉揤峜偼丄楋墳2擭(1339)丄昦偵偍偐偝傟偰丄8寧16擔偮偄偵媑栰偱偦偺惗奤傪廔偊丄媊椙恊墹偑懄埵偟偨丅屻懞忋揤峜偱偁傞丅

懜巵偼揤峜曵屼偺曬偵愙偟偰斶扱偟丄捈偪偵枊晎偺嶨柋嵐懣傪7擔娫掆巭偟偰垼搲偺堄傪昞偟偨丅偦偟偰摨擭搤丄揤峜偺曥採傪偲傓傜偆偨傔丄棇惣偺抧偵揤棾帥憂寶偺岺傪婲偟偨丅楋墳4擭(1341)7寧偺摨帥抧塯偺嵺偵偼丄懜巵偼捈媊偲偲傕偵偙傟偵椪傒丄帺傜搚傪扴偭偰偄傞(揤棾帥憿塩婰榐)丅懜巵偼揤峜偵攚偒偼偟偨偑丄揤峜偵懳偟偰怺偄宧垽偺擮傪偄偩偒懕偗偨偙偲傪帵偡傕偺偲偄偊傛偆丅

偙傟傛傝撿挬曽偼偟偩偄偵惃椡傪幐偄丄掑榓4擭(1348)惓寧丄擁栘惓峴偑壨撪偺巐忦撾(偟偠傚偆側傢偰)偱攕巰偟丄屻懞忋揤峜傕墱抧偺夑柤惗(偁偺偆)偵摝傟丄撿挬偼偙偙偵傑偭偨偔柤偽偐傝偺懚嵼偵側偭偰偟傑偭偨丅偟偐偟丄懌棙曽傕懜巵偲捈媊孼掜偺晄榓偐傜撪暣(娤墳偺忥棎)偑偍偙傝丄偙偺娫懜巵傕堦帪撿挬偵崀暁偡傞偙偲側偳偑偁偭偨丅墑暥3擭(1358)4寧30擔丄懜巵偼攚拞偵偱偒偨庮(偼傟)暔偑尨場偱丄54嵨偺攇棎偵枮偪偨惗奤傪嫗搒擇忦枩棦彫楬揁偱廔偊偨丅堚奫偼棇杒堖妢嶳偺摍帩堾偵憭傜傟偨丅朄崋偼摍帩堾揳恗嶳柇媊丅娭搶偱偼挿庻帥揳偲徧偡傞偑丄偙傟偼懜巵偺奐婎偵側傞姍憅偺挿庻帥偑曥採強偲偝傟偨偨傔偱偁傠偆丅昐摏擔偵偁偨傞摨擭8寧11擔偵偼丄懌棙憫偺鑖垻帥戝屼摪偱捛慞偺偨傔欀涠梾嫙(傑傫偩傜偔)偑廋偣傜傟偰偄傞丅

墑暥3擭(1358)12寧18擔丄媊慒偼惇埼戝彨孯偵擟偤傜傟偨丅帪偵29嵨丅枊晎尃椡傪嫮壔偟丄撿挬傪埑暈偝偣傞偙偲偑戝偒側壽戣偲偟偰媊慒堦恖偺尐偵偐偐偭偰偒偨偺偱偁傞丅枊晎撪晹偺擇摢惌帯偵傛傞尃椡偺暘楐偼丄捈媊(1306-52丏47嵨)偺巰偵傛偭偰夝寛偝傟丄彨孯愱惂傊偺摴偑奐偐傟偨偑丄偦偆側傞偲丄崱搙偼彨孯偺曗嵅栶偲偟偰枊惌慡斒傪摑妽偡傞幏帠偺抧埵傪傔偖傞桳椡晲彨偺懳棫峈憟偑婲偙傞傛偆偵側偭偰偔傞丅

媊慒偼彨孯偺尃埿傪崅傔傞偨傔偵丄堦懓偺巣攇媊彨(傛偟傑偝)(1350-1410丏61嵨)傪幏帠偵擟柦偡傞側偳偟偰丄枊晎偺埨掕傪寁偭偨丅偦偺娫偵彅崙偺晲巑傕偟偩偄偵枊晎偵廬偆傛偆偵側偭偰丄撪棎廂廍偺曽岦偵岦偐偭偰偼偄偨偑桳椡晲彨偺斀峈偑偟偽偟偽婲偒偰偄偨丅幚嵺偺摑堦偼嶰戙偺媊枮帪戙傪傑偨側偗傟偽側傜側偐偭偨偺偱偁傞丅

媊慒偼掑帯6擭(1367)12寧7擔丄38嵨偱悽傪嫀傝丄棇杒堖妢嶳偺榌偵憭傜傟偨丅朄崋偼曮飧堾揳摴尃悙嶳丅

媊慒偺偁偲傪偮偄偩媊枮(1358-1408丏51嵨)偼丄墑暥3擭(1358)8寧22擔惗傑傟偱丄帪偵10嵨丅曣偼愇惔悈敧敠媨偺専峑朄報椙惔偺柡偱丄媊慒偺彣偱偁偭偨婭挿巕丅墳埨尦擭(1368)4寧尦暈丄摨擭12寧30擔偵惇埼戝彨孯偵擟偤傜傟偨丅

媊慒偺巰偵偺偧傫偱擟梡偝傟偨怴娗椞嵶愳棅擵(1329-92丏64嵨)偼丄彨孯媊枮偑梒彮偱偁偭偨偩偗偵丄壗傛傝傕傑偢彨孯偺抧埵傪愨懳壔偟丄枊晎偺埨掕傪偼偐傞偙偲偵搘傔偨丅偦偺庤巒傔偲偟偰丄廇擟憗乆丄傑偢屲偐忦偺嬛惂傪敪晍偟偰丄枊晎撪偺峧婭傪惓偟丄傑偨丄媊枮偺尦暈偺媀丒敾巒(偼傫偼偠傔)丒彅幮嶲寃側偳丄帠偁傞偛偲偵彨孯偺尃埿傪崅傔丄埿尩傪忺傞偨傔偺惙戝側峴帠傪嵜偟偨丅

撿挬傊偺愴棯偲偟偰偼丄棅擵偼丄榓暯榑幰偲偟偰撿挬偱屒棫偟偰偄偨擁栘惓媀(偔偡偺偒傑偝偺傝)偺桿堷偵偮偲傔丄墳埨2擭(1369)2寧偵偼枊晎偵婣弴偝偣傞偙偲偵惉岟偟偨丅

堦曽丄嬨廈偱偼撿挬曽偑夰椙恊墹傪曭偠偰丄埶慠偲偟偰桪惃傪傎偙偭偰偄偨丅棅擵偼崱愳椆弐(掑悽)(1325-1420丏96嵨)傪嬨廈扵戣偵婲梡偟偰偙傟偵偁偨傜偣傞偙偲偵偟偨丅椆弐偼墳埨4擭(1371)嬨廈偵壓岦偡傞偲丄彮擉丒戝桭丒搰捗側偳偺揱摑揑崑懓傗嵼抧晲巑偨偪偺桿堷偲慻怐壔偵偮偲傔丄岻傒側孯棯偲梡暫偱丄偟偩偄偵撿挬曽傪埑敆偟偰偄偭偨丅墳埨5擭(1372)8寧偵偼戝嵣晎傪愯椞偟偰夰椙恊墹傪拀屻偵憱傜偣丄偝傜偵墳埨7擭(1374)8寧偵偼拀屻偵恑峌偟偰丄恊墹傜傪旍屻偺媏抮偵捛偄偙傔丄嬨廈偺傎傏慡搚傪夞暅偟偨丅

媊枮偑惉恖偡傞偵偮傟偰丄娗椞棅擵偺枊惌愱抐偵懳偡傞彅彨偺晄枮偼崅傑傝丄偮偄偵峃楋尦擭(1379)塠4寧丄巣攇丒搚婒丒嶳柤丒嵅乆栘傜偺彅彨偑寢懇偟偰丄媊枮偵棅擵旊柶傪偣傑偭偨丅媊枮偼傗傓側偔棅擵傪柶偠丄偙傟偵戙偊偰懌棙堦懓偺柤栧巣攇媊彨傪娗椞偵擟柦偟偨丅

棅擵偺旊柶偵傛偭偰丄偦偺屻尒偐傜夝曻偝傟偨媊枮偼22嵨丅枊惌傪恊嵸偟偰丄偄傛偄傛愱惂孨庡傊偺摴傪曕傒偼偠傔傞丅

偦偟偰廻彨偲偟偰惃椡傪怳偭偰偄偨搚婒丒嶳柤椉巵傪摙偭偰庣岇惃椡傪偍偝偊傞偙偲偵惉岟偟偨偺偪丄嵟屻偺壽戣偱偁傞撿挬偲偺榓暯偺岎徛傪悇偟恑傔丄偮偄偵栚揑傪払偟偨丅柧摽3擭(1392)塠10寧丄撿挬偺屻婽嶳揤峜(丠-1424)偼嫗搒偵娨岾偟丄杒挬偺屻彫徏揤峜(1377-1433丏57嵨)偵忳崙偺宍幃偱恄婍傪庼偗偰丄椉挬偺崌堦偑幚尰偟偨丅偙偆偟偰幒挰枊晎偼慡崙傪巟攝偡傞摑堦惌尃偲側偭偨偺偱偁傞丅 丂

丂

姍憅屻婜偺懌棙巵偼惍偭偨強椞娗棟巟攝慻怐傪旛偊偰偍傝丄旐姱偨偪偑懌棙巵偺尃椡傪捈愙偵巟偊傞懚嵼偱偁偭偨偙偲偼愭偵弎傋偨偲偙傠偱偁傞丅偙偺揰丄摉帪偺嵼抧椞庡憌偑傑偩憏椞惂偲屇偽傟傞摨懓寢崌傪偦偺尃椡偺婎斦偲偟丄堦懓抍寢偺椡偱強椞巟攝傪幚尰偟偰偄偨偺偲偼惈奿傪堎偵偟偰偄傞丅懌棙巵偵偼丄傕偲傕偲崻杮旐姱偲屇偽傟傞丄暯埨枛婜埲棃偺壠恖丒榊摍偑偍傝丄偙傟傜偑旐姱偺拞怱偲側偭偰偄偨偲巚傢傟傞偑丄懠偵丄姍憅帪戙偵擖偭偰偐傜丄懌棙巵偺旐姱偺楍偵壛傢偭偨幰傕懡偐偭偨偵堘偄側偄丅

姍憅帪戙偺斾妑揑憗偄帪婜偺懌棙巵偺尃椡峔惉傪抦傞忋偱丄偁傞掱搙丄偦偺庤偑偐傝傪採嫙偟偰偔傟傞巎椏偵丄鑖垻帥戝屼摪搹嶥幨(鑖垻帥強憼乽燇捀掚媀擵恾乿棤彂)偑偁傞丅偙偺搹嶥偼丄懌棙媊巵(1189-1254丏66嵨)偑揤暉2擭(1234)丄鑖垻帥戝屼摪傪寶棫偟偨嵺丄偦偺忋搹偵偁偨偭偰搹栘偵懪偪晅偗傜傟偨嶥偱丄峅埨9擭(1286)偺棆壩偵傛傞戝屼摪墛忋屻丄偦偺暅嫽偵偁偨偭偰庢傝弌偝傟丄惓墳4擭(1291)偵幨偟抲偐傟偨傕偺偺傛偆偱偁傞丅忋抜偵戝抙撨懌棙媊巵偲戝峴帠尃棩巘廳峅丒戝姪恑垻鑻棞椆怱傪嵹偣丄壓抜偵偼傑偢戝岺妎宑朄巘偺柤傪婰偟丄偦偺壓偵扚(偨偮傒)丒崳(傂偮偠偝傞)丒姡(偄偸偄)丒嵂(偆偟偲傜)偵暘偗偰斣彔偺柤傪楍婰偟偰偄傞偑丄拞抜偼師偺傛偆偵

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巹塢栰揷戝媨巌揳

丂丂丂丂丂丂丂 丂摗尨挬巵丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巹塢岞暥強戝恑

丂丂丂丂丂丂丂 扚丂巹塢尮柉晹 丂丂丂丂丂丂憁墌寷

丂丂丂丂丂丂丂 丂悀強堯尮婫擻

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巹塢戝暯

丂丂丂丂丂丂丂 丂嵍塹栧堁崅奒堃峴

丂丂丂丂丂丂丂 崳丂丂丂丂丂巹塢彫枔暿摉丂丂嵍嬤彨娔

曽曽嶨彾丂 丂垻鑻棞慣垻

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巹塢恀壓丂曭峴恖

丂丂丂丂丂丂丂 丂拞柋忓桳摴峀宱丂丂丂丂丂丂巹塢摗嵍嬤

丂丂丂丂丂丂丂 姡丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂摗尨寭帒

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂巹塢孻晹嵍塹栧

丂丂丂丂丂丂丂 丂嵍塹栧堁崅奒媊掕 丂丂丂丂丂丂巹塢悰塅嶰榊

丂丂丂丂丂丂丂 嵂丂丂丂丂丂丂丂丂巹塢嵅栰丂丂丂彫栰桳壠

丂丂丂丂丂丂丂 丂孻晹忓摗尨斖峧

曽乆嶨彾丒曭峴恖偲偟偰11恖偺柤傪婰嵹偟偰偄傞丅奺恖偵晅偝傟偨乽巹塢(傢偨偔偟偵偄偆)乧乧乿偺拲婰偼丄搹嶥彂幨摉帪偺妋偐側強揱偵傕偲偯偄偰彂偒壛偊傜傟偨傕偺偲偟偰丄堦墳怣棅偟偰傛偄偲巚傢傟傞丅

嶨彾偲偟偰柤傪楍偹傞摗尨挬巵傜7柤偼丄扚丒崳丒姡丒嵂偺巐曽埵偵暘偗傜傟偨斣彔偺僌儖乕僾偵懳墳偡傞宍幃偱婰嵹偝傟偰偄傞偲偙傠偐傜丄偙傟傪尰応娔撀偲傒傞峫偊傕偁傞偑(戝壨捈鏩乽斣彔乿)丄暿偵曭峴恖偑婰偝傟偰偄傞偺偱丄斵傜偼寢墢廜偲偟偰丄偙偺帠嬈傪彆惉偟丄忋搹嫙梴偵偁偨偭偰丄斣彔偵巟媼偡傞榎暔傗嬂墳暔傪曭壛偟偨恖乆偱偁偭偨偲峫偊傞偙偲傕偱偒傞丅偳偪傜偲傕寛傔擄偄偑丄斵傜偑懌棙巵偲娭學偺怺偄恖乆偱偁偭偨偺偼妋偐偱偁傞丅

7柤偺偆偪丄乽栰揷戝媨巌揳乿偺拲婰傪傕偮摗尨挬巵偼擬揷戝媨巌偱丄晇恖偼懌棙媊寭(丠-1199)偺柡(乽懜斱暘柆乿)丄偙偺憿塩帠嬈偺戝峴帠偱偁傞廳峅(鑖垻帥戞巐悽帥柋妛摢)偲偼孼掜偺娫暱偱偁傞丅垻鑻棞慣垻偼偦偺拲婰偐傜丄彫枔寋懌帥偺暿摉偱偁傝丄摨帥偑偙偺偙傠偡偱偵懌棙巵側偄偟鑖垻帥偲怺偄娭學偵偁偭偨偙偲偑傢偐傞丅偙偺擇恖偼偦偺抧埵傗懌棙巵偲偺娭學偐傜傒偰丄懌棙巵偺旐姱偺楍偵偁偭偨偲偼峫偊擄偄丅

巆傞5柤偺嶨彾偍傛傃嶰柤偺曭峴恖偼旐姱傕偟偔偼偦傟偵弨偢傞幰偨偪偱偁傠偆丅偙偺偆偪尮柉晹丒孻晹嵍塹栧堁丒嵅栰孻晹忓偺柤偼丄恗帯2擭(1241)2寧擔晅丄懌棙憫岞暥強埗懌棙媊巵壓暥偵傕嬨榊擖摴丒塅帯峕擖摴偺柤偲偲傕偵尒偊丄斵傜偑懌棙憫撪偺媼庡偲偟偰鑖垻帥戝巘島偺梡搑傪晧扴偟偰偄偨偙偲偑抦傜傟傞丅傑偨丄戝恑墌寷偼懌棙憫偺岞暥強偲偟偰憫柋傪娗彾偟偨恖暔偱偁傞偑丄廃堈偵捠偠丄寶挿尦擭(1249)偵偼丄鑖垻帥偺島洵偱乽廃堈拲慲乿傪島偠偰偄傞丅

偙傟傜旐姱偺弌恎丒慺惈傪偄偪偄偪柧傜偐偵偡傞偙偲偼傓偢偐偟偄偑丄偙偺帪婜偵偼丄傑偩偦偺斖埻傕嫹偔丄崻杮旐姱埲奜偼丄懌棙憫撪奜偺彫嵼抧椞庡傗嬤椬偵杮嫆傪傕偮姍憅屼壠恖偺堦懓弾棳偺弌恎偱丄懌棙巵偺旐姱偲側偭偨幰偨偪偑戝晹暘傪愯傔偰偄偨傕偺偲巚傢傟傞丅偨偲偊偽丄嵅栰孻晹忓偼埨慼孲嵅栰憫傪杮椞偲偡傞屼壠恖嵅栰巵偺朤棳偱偁傠偆偟丄恀壓拞柋忓偼晲憼幍搣偺帣嬍搣恀壓巵偺枛遽偱偁傠偆丅尮柉晹偼丄尐彂乽悀強堯乿偺堄枴偑晄柧偱偁傞偑丄椑揷屼悀(傗側偩傒偔傝傗)偺壓媺憫姱偺屇徧偲夝偡傞偙偲傕偱偒傞丅椑揷屼悀偼懌棙媊崙(1091-1155丏65嵨)偐傜媊峃(丠-1157)丒媊惔(丠-1183)偲揱椞偝傟丄媊惔偺摙巰屻丄椞庡尃偼媊寭偵堏偭偨偑丄偦偺嵺丄媊惔偺巕懛偵屼悀偺壓媺椞庡尃偑巆偝傟偨偲峫偊偰丄偙偺尮柉晹婫擻傪媊惔偺懛偱嵶愳巵偺慶偲側傞媊婫偵斾掕偟偨偄丅媊惔偺屻棳偱偁傞恗栘丒嵶愳偺椉巵偼丄懌棙巵偺堦懓側偑傜傕偦偺抧埵偼掅偔丄傎偲傫偳旐姱側傒偺偁偮偐偄傪庴偗偰偄偨偺偱偁傞丅

戝暯嵍塹栧堁堃峴丒孻晹嵍塹栧堁媊掕偼懌棙巵偺崻杮旐姱崅巵偺堦懓偱丄彸媣偺棎偵偼丄偲傕偵懌棙媊巵偵廬偭偰愴偄孯岟傪偁偘偨偙偲偼愭弎偟偨丅崅(偙偆)巵堦懓偺柤偼乽屷嵢嬀乿偵傕尒偊丄懌棙巵偑榦斞傪專偢傞嵺側偳偵丄懌棙巵偐傜彨孯傊專忋偝傟傞攏傪尅偔栶栚傪嬑傔偰偄傞丅偙偺栶栚傪嬑傔偨幰偵丄崅巵埲奜偱偼擔婰巵偑偁傞丅壝掯3擭(1237)4寧丄彨孯棅宱(1218-56丏39嵨)偑姍憅戝憅偺懌棙媊巵揁偵棃椪偟偨帪偺婰帠偵擔婰屲榊偺柤偑尒偊丄寶挿6擭(1254)惓寧丄媊巵偑榦斞傪專偠偨嵺偵偼擔婰嶰榊偺柤偑尒偊傞丅乽擔婰乿偺壒偼乽恗栘乿偵捠偢傞偐傜丄乽恗栘乿傪乽擔婰乿偲彂偒岆傑偭偨偲夝偡傞偙偲偑偱偒丄偟偨偑偭偰丄偙偺擔婰巵偼懌棙媊惔偺巕懛偺恗栘巵偵斾掕偟偰傛偄偱偁傠偆丅

偙偺傛偆偵懌棙巵偼丄偡偱偵姍憅慜婜偵偍偄偰丄旐姱拞怱偺尃椡慻怐傪惍偊偰偄偨偲悇應偝傟傞偺偱偁傞偑丄旐姱偼丄偙偺抜奒偱偼丄崅(偙偆)巵堦懓傪拞怱偵丄恗栘丒嵶愳巵傗嬤椬偺嵼抧椞庡偺朤棳側偳偵傛偭偰峔惉偝傟偰偄偨偵偡偓偢丄晲椡偲偟偰傕偦傟傎偳婯柾偺戝偒偄傕偺偱偁偭偨偲偼巚傢傟側偄丅

偲偙傠偑丄姍憅屻婜偵側傞偲丄旐姱偺悢偼戝暆偵憹壛偟丄偦傟偲嫟偵婡峔傕惍旛偝傟偰丄憅帩暥彂偺懌棙巵強椞曭峴拲暥偵傒傜傟傞傛偆偵丄嶰曽惂偺強椞曭峴偑抲偐傟丄曭峴恖偲偟偰22恖偺旐姱偑柤傪楍偹傞偵帄傞丅偦偺拞偱丄崅巵堦懓偺撿丒嶰屗丒旻晹偺3柤傪彍偔偲丄揤暉2擭(1234)偺搹嶥偵尒偊傞昪帤偺幰偼尮柉晹幍榊1柤偵偡偓側偄偺偵懳偟偰丄帥壀(2)丒愝妝丒弜壨丒墶悾丒埦斞尨丒戠岉丒杧徏丒奀榁柤丒桳栘丒懞忋丒忋悪丒憅帩丒妬尨丒彫搱丒桳晉丒柧愇丒戝悊彆偺17巵18柤傪悢偊傞埑搢揑懡悢偑怴婄偱偁傞丅

偙傟傜彅巵偺偆偪丄帥壀巵偺昪塅偺抧偼懌棙憫帥壀嫿偱偁傠偆丅偦偺懓恖偵偼丄撿杒挬婜偵擖傞偲丄寶晲3擭(1336)6寧夾擔丄嫗搒撪栰偺崌愴偵偍偄偰彨暫偺愴岟擣抦偵偁偨偭偨帥壀嶰榊嵍塹栧堁(媑愳壠拞涹帥幮暥彂)丄峃塱4擭(1345)偺揤棾帥嫙梴偵彨孯懜巵(1305-58丏54嵨)偺懷搧側傜傃偵悘暫偲偟偰嫙曭偟偨帥壀暫塹屲榊巘弔丒摨嬨榊嵍塹栧堁偑偁傞(乽揤棾帥嫙梴擔婰乿)丅愝妝巵偼嶰壨崙愝妝孲偺弌恎偱丄摨懓偵晉塱巵丒崟悾巵側偳偑偁傝丄偲傕偵懌棙巵偺旐姱偱偁傞丅

弜壨巵偼嶰塝巵偺堦棳偱丄嶰塝媊懞(丠-1239)偺姱搑偑弜壨庣偱偁偭偨偲偙傠偐傜丄巕懛偺偆偪偵弜壨傪徧偡傞傕偺偑偁偭偨丅側偐偱傕丄媊懞偺懛媊峴偼嶰塝弜壨榋榊偲徧偟偰偄傞偐傜(乽懜斱暘柆乿塅搒媨巵偺崁)丄弜壨榋榊擇榊偼偍偦傜偔偦偺巕傕偟偔偼懛偱丄曮帯尦擭(1247)偺曮帯崌愴偵傛傞堦懓鎛柵偺屻丄懌棙巵偺斴岇傪庴偗旐姱偺楍偵擖偭偨傕偺偱偁傠偆丅乽揤棾帥嫙梴擔婰乿偵懷搧偺堦恖偲偟偰柤偺尒偊傞嶰塝弜壨師榊嵍塹栧堁摗懞偼弜壨榋榊擇榊偦偺恖偐傕抦傟側偄丅墶悾巵偼晲憼崙拋晝孲墶悾嫿弌恎丄晲憼幍搣偺扥搣墶悾巵偺棳傟傪偔傓幰偱偁傠偆丅

埦斞尨巵偼杒忦巵摼廆偺旐姱偺拞偵傕尒庴偗傜傟傞偑丄偍偦傜偔愮梩巵偺弾棳偱偁傠偆丅撿杒挬婜偵偼埦斞尨壓憤庣惔堺偑弌偰丄堷晅曭峴恖丒惌強幏帠丒屼塜暿摉側偳丄枊晎偺梫怑傪楌擟偟偰偄傞丅

奀榁柤巵偼憡柾崙垽峛孲奀榁柤嫿傪杮娧偲偡傞丅寶曐尦擭(1213)偺榓揷巵偺棎偱丄榓揷媊惙(1147-1213丏67嵨)偵壛扴偟摙巰偟偨恖乆偺拞偵丄奀榁柤暫塹丒摨懢榊暫塹丒摨師榊丒摨嶰榊丒摨巐榊偺柤偑尒偊傞偐傜(乽屷嵢嬀乿)丄摨巵偼榓揷巵梌摨偺欓偵傛偭偰強椞傪幐偄丄偦偺屻壗傜偐偺墢屘偵傛偭偰懌棙巵偺斴岇偺壓偵擖偭偨偲峫偊傜傟傞丅桳栘巵偼忋憤崙巗惣孲奀嫿桳栘偺弌恎偱偁傠偆丅

忋悪巵偼丄偡偱偵弎傋偨傛偆偵丄摗尨巵杒壠弾棳偺岞壠弌恎偲揱偊傜傟偰偍傝丄偙偺壠偐傜懌棙壠帪偺曣傗懜巵孼掜偺惗曣(惔巕丏丠-1342)偑弌偨丅拲暥偺忋悪嶰榊擖摴偼懜巵偺曣偺晝棅廳偵斾掕偝傟偰偄傞丅摨巵偼撿杒挬弶婜傛傝忋栰丒墇屻偺庣岇偲偟偰怴揷巵惃椡偺愗傝曵偟偵妶桇偟丄懌棙婎巵(1340-67丏28嵨)偑娭搶岞曽偵側傞偲丄寷尠(1306-68丏63嵨)偑幏帠偵婲梡偝傟丄娤墳偺忥棎偱偼捈媊曽偵晅偄偨偑丄傗偑偰幏帠偵暅婣偟丄埲屻偦偺怑傪悽廝偟偰娭搶偵惃埿傪傆傞偭偨偙偲偼傛偔抦傜傟偰偄傞丅

憅帩巵偼懌棙巵旐姱拞丄嵟傕懡偔偺巎椏傪崱擔偵巆偟偰偄傞壠偱偁傞丅偦偺昪帤偺抧偼丄朙揷晲偵傛傟偽丄忋憤崙偺巗搶丒巗惣孲偵嬤愙偡傞挿暱孲幵帩(憼帩)嫿偱偁傞偲偄偆丅摨巵偺懌棙巵旐姱偲偟偰偺強椞峔惉偵偮偄偰偼慜偵偲傝忋偘偨偑丄摨巵偺巎椏忋偺弶尒偼暥塱3擭(1266)4寧24擔偱丄嵍塹栧堁拤峴偑懌棙壠帪傛傝棨墱崙夑旤孲崚愊嫿抧摢戙怑偵曗擟偝傟丄暪偣偰懌棙憫撪崙晎栰(尰埳惃挰)偺壆晘堦強傪埗峴傢傟偰偄傞丅側偍丄拲暥偺憅帩怴嵍塹栧堁偼幚柤傪壠峴偲偄偄丄慜婰拤峴偺巕偱偁傞丅

妬尨巵偼憡柾崙偵弌帺傪傕偮屼壠恖妬尨巵偺屻棳偱偁傠偆偲巚傢傟傞丅撿杒挬弶婜偵丄妬尨屲榊嵍塹栧堁偑懌棙巵椞偺憡柾崙垽峛憫慏巕嫿撪偵強椞傪帩偭偰偄偨偙偲偑抦傜傟傞偑(乽怴曇憡柾晽搚婰峞乿)丄偙偺恖暔偼拲暥偺妬尨懢榊嵍塹栧堁偺巕懛偱偁傠偆丅柧愇巵偼昪帤偐傜傒偰姍憅枊晎曭峴恖偺壠偺弌恎偱丄朄憘壠偲偟偰偺愱栧揑擻椡偵傛偭偰懌棙巵偵巇偊偨恖暔傕偟偔偼偦偺巕懛偲峫偊傜傟傞丅

忋婰埲奜偵傕丄懌棙巵偺旐姱偱偁偭偨偙偲偑柧傜偐側傕偺偑悢巵偁傞丅忋憤崙巗尨(巗搶丒巗惣)孲嶳憅嫿傪杮嫆偲偡傞偲揱偊傜傟傞(乽拞悽巎僴儞僪僽僢僋乿)埦惗巵偺応崌偼丄懌棙壠帪帪戙偺峅埨4擭(1281)偵偼丄偡偱偵懌棙巵偺旐姱偲側偭偰偄偨傛偆偱偁傞偑丄壝尦3擭(1305)8寧14擔丄埦惗巐榊擖摴偑懌棙掑巵傛傝嶰壨崙妟揷孲恅棞巕嫿偺嫿巌怑傪埨揼偝傟偰偍傝丄惓榓3擭(1314)偛傠偵偼丄摨巵偼恅棞巕嫿偺傎偐偵丄摨孲攡錗壆晘媼揷偍傛傃懌棙憫帥壀嫿撪壆晘媼揷敥傪抦峴偟偰偄傞丅

擻搊偺梇懓挿巵偺弾棳偵傕丄懌棙巵偺旐姱偲側偭偨栘岺嵍塹栧堁岾楢偺宯摑偑偁偭偨丅惓榓4擭(1315)12寧20擔丄岾楢偼巕懅偨偪偵強椞傪忳梌偟偨偑丄偦偺偆偪丄幍榊婫楢偵梌偊偨偺偼丄擻搊崙搚揷憫忋懞敿暘丒懌棙憫媼揷堦挰丒憡柾崙垽峛憫慏巕嫿壆晘搶栰敥擇抜丒摨媼揷堦挰丒嶰壨崙晉塱曐撪彆媑柤偺屲偐強偱偁偭偨丅婫楢偼暥曐2擭(1318)9寧17擔偵丄懌棙掑巵偺埨揼傪庴偗偨偑丄愭偵弎傋偨傛偆偵丄孼旻嶰榊岾峃偑婫楢偺憡懕偵堎媍傪彞偊丄慽徸偵偍傛傫偩丅偙偺帪偺嵸嫋忬偵傛偭偰丄摨巵偺強椞偼塃偺懠偵丄嶰壨崙晉塱曐媣墑柤撪揷嵼壠丒忋憤崙惣扟嫿撪揷嵼壠丒摨晉塱撪揷抧丒懌棙憫椻悈壨(尰捠幍挌栚晅嬤)壆晘揷敥偑偁偭偨偙偲偑抦傜傟傞丅

懌棙憫栘屗嫿(尰娰椦巗堟)傪昪帤偺抧偲偡傞栘屗巵傕旐姱偺堦堳偱丄尦摽4擭(尦峅2擭)2寧29擔丄栘屗曮庻偼丄懌棙懜巵傛傝丄懌棙憫栘屗嫿丒棨墱崙夑旤孲惵捤嫿丒姍憅壆抧偺椞彾傪奜慶晝栘屗嵍嬤戝晇壠斖偺椺偵傑偐偣偰埨揼偝傟偰偄傞(忋悪壠暥彂)丅

傑偨丄屻偵幒挰枊晎偺惌強幏帠偺怑傪悽棤偡傞埳惃巵傕丄偙偺偙傠偵偼旐姱偲側偭偰偍傝丄慜偵怗傟偨傛偆偵丄埳惃嬨榊廆宲偑掑巵帪戙偺忋憤庣岇戙偲偟偰妶桇偟偰偄傞丅偦偺傎偐丄尦峅3擭(1333)4寧丄懜巵偑扥攇偱婙梘偘偟偨嵺丄婅暥傪彂偄偨偲偄傢傟傞旸揷柇尯(乽懢暯婰乿乽擄懢暯婰乿)傗丄摨擭5寧怴揷媊掑(1301-38丏38嵨)偑姍憅偵峌傔擖偭偨嵺丄梒彮偺媊慒(1330-67丏38嵨)傪曭偠偰偙傟偵壛傢偭偨婭屲嵍塹栧堁傕懌棙巵偺旐姱偲峫偊偰傛偄偱偁傠偆丅

埲忋偺傛偆側旐姱偼丄偦偺抧埵丒怑彾傗強椞婯柾側偳偐傜傒偰丄旐姱偺拞偱傕斾妑揑桳椡側幰偨偪偱丄懌棙巵偺嬤恇揑側懚嵼偱偁偭偨偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅斵傜偺巕懛傕丄幒挰帪戙偵偼懡偔彨孯嬤恇偲傕偄偆傋偒曭岞廜偲側偭偰偄傞丅偙偺懠偵傕丄斵傜桳椡旐姱傪崪慻傒偲偡傞懌棙巵偺強椞娗棟巟攝婡峔偺枛抂偵慻傒崬傑傟丄嵐懣恖側偳偲偟偰尰抧偱偺強柋偵偁偨傞丄嵼抧惈偺嬌傔偰嫮偄彫搚崑丒柤庡媺偺彫旐姱偑懡悢偄偨丅

姍憅屻婜偵偍偗傞丄塃偺傛偆側丄懌棙巵旐姱偺戝暆側憹壛偲斖埻偺奼戝偼丄偙傟傪扨偵丄強椞偺憹壛亅媊巵(1189-1254丏66嵨)偺偙傠偵懡偔偺怴壎抧傪摼偨亅偵懳墳偡傞傕偺偲偟偰懆偊傞偺傒偱偼丄廫暘偵擺摼偱偒傞愢柧傪摼偑偨偄丅堦懱偵丄13悽婭偺屻敿偼丄擾柉偺惉挿偑峀斖偵傒傜傟偨帪婜偱丄偦傟偵敽偄丄椞庡丒擾柉娫偺柕弬偑寖壔偟偰丄椞庡奒媺偼堦條偵強椞巟攝偺婋婡偵捈柺偟側偗傟偽側傜側偐偭偨偑丄偙偺帠忣偼懌棙巵強椞偵偍偄偰傕曄傢傜側偐偭偨偼偢偱偁傞丅傑偨丄偙偺偙傠偼栔屆廝棃偑偁傝丄枊晎惌帯傕丄崌媍惌帯偐傜杒忦巵摼廆偺愱惂惌帯偵堏峴偟偰丄屼壠恖偵懳偡傞杒忦巵偺埑敆偑嫮傑偭偨帪婜偱偁偭偨丅惌尃撪晹偱偼摼廆屼撪恖偲桳椡屼壠恖偺懳棫偑寖壔偟丄傗偑偰峅埨8擭(1285)11寧丄憵寧偺棎偑婲偙偭偰丄埨払懽惙(1231-85丏55嵨)傪偼偠傔偲偡傞桳椡屼壠恖偺懡偔偑柵傏偝傟偨丅帠審偺椵偼懌棙巵偵傕媦傃丄戝偒側媇惖傪偼傜偆偙偲傪梋媀側偔偝傟偰偄傞丅偙偺帪婜偺懌棙巵偼丄偙偺傛偆偵丄堦壠偺懚朣偵偐偐傢傞廳戝側婋婡偵偝傜偝傟偰偄偨偺偱偁偭偨丅

懌棙巵偼丄偙偆偟偨忬嫷偺壓偱丄強椞撪懞棊偺忋憌擾巵傪旐姱壔偟丄巟攝婡峔偺枛抂偵埵抲偯偗傞偙偲偵傛偭偰丄強椞巟攝偺嵞曇嫮壔傪偼偐傝丄堦曽偱偼丄杤棊偟偨屼壠恖傗怴嫽晲巑憌偺旐姱壔傪恑傔偰丄傂偦偐偵杒忦巵偺埑敆偵峈偟摼傞椡傪梴偄丄傕偭偰帠懺偵懳張偟傛偆偲偟偨傕偺偲巚傢傟傞丅

椉宯恾偼嫟偵丄崅巵偺杮惄傪崅奒巵偲偡傞偑丄抧曽崑懓偑偦偺壠宯傪拞墰婱懓偺偦傟偵晅夛偡傞偙偲偼娫乆尒庴偗傜傟傞偐傜丄崅巵偺応崌傕偦偺傑傑怣偢傋偒偱側偄偐傕偟傟側偄丅椉宯恾偱偼丄恖柤偵堘偄偑傒傜傟傞傎偐丄尮巵偲偺娭學丄懌棙偺抧偲偺娭學偵偮偄偰傕丄揱彸偵堎摨偑偁偭偰敾慠偲偟側偄偑丄巎壢偺忋偱妋偐傔傞偙偲偼偱偒側偄丅偨偩丄乽墱廈屻嶰擭婰乿偵丄尮媊壠偺榊摍偲偟偰崅幍偑傒偊丄乽懢暯婰乿偵傕丄尦峅3擭(1333)5寧丄懜巵(1305-58丏54嵨)偑榋攇梾惃偲愴偭偨嵺丄崅巵偺堦懓戝崅廳惉(偩偄偙偆偟偘側傝)偑丄揋彨摡嶳丒壨栰傪媮傔偰丄乽敧敠揳(尮媊壠)儓儕埲棃(僐僲僇僞)丄尮巵戙乆僲帢僩僔僥丄棳愇(僒僗僈)僯柤僴塀(僇僋儗)僫働儗嫟(僪儌)丄帪僯庢僥柤儝抦儔儗僱僶丄慠(僔僇儖)儀僉揋僯埀擄(傾僀僈僞)僔丅惀(僐儗)僴懌棙揳僲屼撪(儈僂僠)僯戝崅擇榊廳惉僩塢幰栫(僀僂儌僲僫儕)乧乧乿偲崅惡偵柤忔偭偨偙偲偑婰偝傟偰偄傞偐傜丄尮媊壠偺偙傠偐傜尮巵偲庡廬娭學傪傕偭偰偄偨偙偲偑悇應偝傟傞丅懌棙偺抧偲偺娭學偵偮偄偰偼丄崅巵偑杮棃丄懌棙偺廧恖偱偁偭偨偲傕峫偊傜傟傞偑丄惔尮帥杮乽崅奒宯恾乿偺揱偊傞擛偔丄懌棙媊崙偺壓岦偵廬偭偰懌棙偺抧偵棃廧偟偨偲傕峫偊傜傟丄尮惄懌棙巵偺懌棙抧曽傊偺恑弌偑丄偙偺抧偺崑懓摗尨惄懌棙巵偲偺娫偵懳棫傪惗傒丄偙傟偵娭楢偟偰丄崅堃掑(堃恀)偑栭摙偵偁偄懌棙偱摙偨傟偨偺偱偁傠偆丅

惔尮帥杮乽崅奒宯恾乿偼丄偮偯偄偰姍憅慜婜偵偍偗傞堦懓偺妶桇傪揱偊偰偄傞丅偦傟偵傛傟偽丄堃挿偺巕堃拤丒堃惌孼掜偼丄寶媣尦擭(1190)惓寧丄弌塇偱戝壨寭擟偑斀棎傪婲偙偟偨嵺丄懌棙媊寭偵廬偭偰愴偄丄孯岟傪偁偘偰偄傞丅傑偨丄彸媣偺棎偵偼丄愭偵弎傋偨傛偆偵丄堃挿偺掜堃廳(乽懜斱暘柆乿偼堃挿偺巕偲偡傞)丒媊掕晝巕偲堃挿偺懛戝暯堃峴偑懌棙媊巵偵嫙曭偟偰廬孯偟丄堃廳偼塅帯愳偱愴巰丄媊掕偼晝巕偺孧岟徿偲偟偰嬤峕崙曈慭懞傪帓傢傝丄堃峴傕懠桼(抮揷偐)娧帩傪摙庢偭偨偲偄偄丄曮帯尦擭(1247)6寧偺曮帯崌愴偺嵺偵偼堃廳偺巕廳巵偑愴摤偵嶲壛偟偨偲偄偆丅

偙偺堦懓偼丄乽屷嵢嬀乿偵偼丄懌棙巵偑榦斞傪嬑傔傞嵺側偳偵丄專忋偝傟傞攏傪尅偔栶偲偟偰弌偰偔傞丅偡側傢偪丄壝掯3擭(1237)4寧丄彨孯棅宱(1218-56丏39嵨)偑媊巵偺戝憅揁偵棃梀偟偨帪偵偼戝暯懢榊丄恗帯2擭(1241)惓寧丄媊巵偑榦斞傪嵐懣偟偨嵺偼崅栱懢榊丄偮偄偱寶挿2擭(1250)丒摨3擭丒摨6擭偺榦斞偱偼戝暯懢榊嵍塹栧堁丄峃尦尦擭(1256)惓寧丄棅巵偑嬑巇偟偨帪偵偼戝暯嵍塹栧懢榊偑偦傟偧傟攏傪尅偄偰偄傞丅

偲偙傠偱丄惔尮帥杮宯恾偺婰嵹撪梕傪怣偢傞尷傝丄崅巵偼懌棙巵偺旐姱偱偁傝側偑傜枊晎偺屼壠恖偱傕偁偭偨偺偱偼側偄偐偲悇應偝傟傞傆偟偑偁傞丅愭偵偁偘偨丄媊掕偑彸媣偺棎偺孧岟徿偲偟偰嬤峕崙曈慭懞傪帓傢偭偰偄傞偙偲丄傑偨丄偙偺強椞偼丄媊掕偺掜廳巵偺晥偵傛傞偲丄偦偺屻丄媊掕偺屻壠傪宱偰廳巵偵忳傜傟丄廳巵偼惓壝尦擭(1257)5寧19擔偵惌強傛傝埨揼偺壓暥傪帓傢偭偰偄傞偙偲丄媊掕偺巕偵旤嶌崙栰夘偺抧摢偲側偭偨孻晹塃塹栧堁偑偁傞偙偲丄側偳偱偁傞丅孧岟徿丒惌強壓暥偺壓帓傗抧摢怑偺曐帩傪傕偭偰捈偪偵屼壠恖恎暘偺昞挜偲偼側偟摼側偄偐傕抦傟側偄偑丄堃復偺晥偺丄懌棙憫壓巌怑曗擟偺婰帠偵摑偄偰丄乽壓巌怑偼杮曗抧摢側傝乿偲婰偝傟偰偄傞偙偲傗丄崅巵偑媊壠埲棃丄尮巵戙乆偺壠恖偱偁偭偨帠幚傪峫偊偁傢偣傞偲偒丄崅巵偑棅挬(1147-99丏53嵨)偐傜摿偵屼壠恖恎暘傪梌偊傜傟偨偲峫偊傞偙偲偼昁偢偟傕柍棟側悇榑偱偼偁傞傑偄丅

側偍丄尦峅3擭(1333)4寧27擔丄懜巵偺嫇暫偵嵺偟偰丄孯惃嵜懀忬傪庴偗偨栰夘崅懢榊偼丄旤嶌崙栰夘偺抧摢偲側偭偨孻晹塃塹栧堁偺巕懛偐傕抦傟側偄丅

崅巵偼姍憅帪戙傪捠偠偰懡偔偺堦懓傪暘弌偟偨偑丄斵傜偼憏椞傪拞怱偵堦懓偺傑偲傑傝傪曐偪偮偮丄懌棙巵偵曭岞偟偨丅慜弎偺傛偆偵丄幏帠偺怑偵偼丄廳巵亅巘巵亅巘廳偲丄憏椞偑戙乆廇擟偟丄堦懓偺幰偨偪傕丄曭峴恖傗抧摢戙丒嫿巌側偳偲偟偰丄懌棙巵偺壠惌偵偨偢偝傢偭偨偺偱偁傞丅

崅巵偺弾棳偵偼丄暿宖宯恾偵傒傜傟傞傛偆偵丄懌師(尰娰椦巗堟)丒愹(尰榓愹挰)丒揷拞丒孍揷(尰媣曐揷挰)丒峆尒(尰忢尒挰)側偳懌棙憫撪偺嫿柤傪柤忔偭偰偄傞幰偑偁傞丅戝暯偺抧柤偼憫撪偵擇偐強(尰嬎惗巗堟偲尰嵅栰巗堟)偁傞傎偐丄懌棙巵強椞偺嶰壨崙妟揷孲撪偵傕懚嵼偡傞偺偱丄壗傟偲傕寛傔擄偄偑丄旻晹偼懌棙媊巵傛傝懛壠巵偵梌偊傜傟偰巣攇巵偺強椞偲側傞棨墱崙巣攇孲撪偺旻晹嫿偵丄戝崅偼旻晹嫿撪戝崅柤偵摉偰傞偙偲偑偱偒傞(乽旻晹壠晥乿)丅斵傜偼偦傟偧傟偺廧嫿側偄偟杮嫆抧偺抧柤傪昪帤偲偟偨傕偺偱偁傠偆丅

偙傟偵懳偟偰丄拕棳偺宯摑偼崅傪徧偡傞偑丄偦偺強椞偵偼丄挿榎3擭(1459)12寧丄巘峴偺巕懛巘挿偑採弌偟偨栚榐偵傛傞偲丄懌棙憫撪偱偼懌師嫿(尰娰椦巗堟)丒廰悅嫿(尰忋丒壓廰悅挰)丒彫慭擨嫿(尰彫慭崻挰)丒嶳宍嫿(尰嵅栰巗堟)丒娾堜嫿丒峳攱嫿(尰悙曚栰挰)偑偁偭偨丅傑偨丄廳巵丒巘巵晝巕偼徏杮偲傕徧偟偰偄傞偺偱丄斵傜偺壆晘偑徏杮嫿(尰彫枔挰)偵偁偭偨偲峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅拕棳偼嶰壨崙妟揷孲偵傕強椞傪帩偭偰偄偨丅塱恗4擭(1296)3寧1擔丄巘巵偼妟揷孲偺斾巙夑嫿傪柡偺堫壸彈朳偵忳偭偰偍傝丄暥榓4擭(1355)8寧23擔丄巘懽偺柡擈柧垻(巘搤偺屻壠)偼丄晝偐傜忳傜傟偨廳戙憡揱偺強椞摨孲娗惗嫿傪摨孲饽揷偺憤帩帥偵婑恑偟偰偄傞丅憤帩帥偼巘廳偺柡枮栚擈偺奐婎偵側傞擈帥偱偁傝丄慜婰偺巘懽柡柧垻偼柮傂傔偄偪傪斾媢擈(傃偔偵)偵偟偰摨帥傊擖傟丄晝慶偺曥採傪挗傢偣偰偄傞(憤帩帥暥彂)丅傑偨丄巘廳偺巕曘垻鑻棞掑墌偑摨孲戨懞偺屆檵戨嶳帥(傠偆偣傫偠)偺戝姪恑偲側偭偰偍傝(惔尮帥杮乽崅奒宯恾乿)丄拕棳偼偙偺孲偲傕怺偄娭學傪傕偭偰偄偨傛偆偱偁傞丅

拕棳巘巵偺掜棅婎偼丄懌棙巵強椞曭峴拲暥偵丄曭峴恖戞堦僌儖乕僾偺摢恖偲偟偰乽撿塃塹栧擖摴乿偲婰偝傟偰偄傞恖暔偱丄埲屻偙偺宯摑偼撿傪昪帤偲偡傞丅惔尮帥杮宯恾偵傛傟偽丄棅婎偼暥塱2擭(1265)偵懌棙憫撪娵栘嫿(尰柤憪壓挰)傪抦峴偟偨偲偄傢傟傞丅柤憪拞挰偺恀尵廆嬥憼堾偺帥堟偼撿巵偺壆晘毈偲揱偊傜傟丄傕偲偼乽杧僲撪乿偲徧偟偨偲偄偆(嬥憼堾旇)丅尰嵼傕搚椲偺堦晹偲杧愓偲傒傜傟傞墯抧偑巆偝傟偰偍傝丄偍偦傜偔曽堦挰(栺109m)掱搙偺婯柾偺壆晘偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅

怴惌偺壓偱偼丄懜巵偼寈夲偝傟偰丄拞悤偺抧埵偵偼偮偗側偐偭偨偑丄戙傢傝偵巘捈偑忋悪寷朳(丠-1336)丄旸揷柇尯偲偲傕偵嶨慽寛抐強偺怑堳偲側偭偰懌棙巵惃椡傪戙昞偡傞棫応偵偁偭偨丅

巘捈偼丄晝巘廳塀戅偺屻傪偆偗偰懜巵偺幏帠偲側偭偨傜偟偔(乽晲壠擭戙婰乿)丄寶晲2擭(1335)5寧7擔丄懜巵偺堄傪偆偗丄徏旜幮擨媂憡悽傊偺婑晅抧偺懪搉偟傪朙慜崙栧巌娭(懜巵偺尦峅怴壎抧偺堦偮)惌強偵柦偠偰偄傞丅

寶晲2擭7寧丄杒忦帪峴(丠-1353)偑怣擹偱嫇暫偟姍憅傪怤峌偟偨丅偙傟傪寎偊寕偭偨捈媊(1306-52丏47嵨)偼攕傟偰嶰壨偵憱偭偨偑丄偙偺帪丄撿廆宲偺孼掜廆復偼晲憼偺搚戲偱摙巰偟偨偲偄偆丅捈媊偺攕曬偵愙偟偨懜巵偼丄8寧弶傔丄暫傪棪偄偰搶壓偟丄姍憅傪夞暅偡傞偑丄崅堦懓傕懜巵偵廬偭偰娭搶偵壓傝丄摨寧14擔丄弜壨崙晎偺愴偄偱巘懽丒巘媣丒戝崅廳惉偑暘庢傝偺崅柤(偙偆傒傚偆)傪偁偘丄19擔偺憡柾捯摪丒曅悾尨偺崌愴偱偼廳惉偑晧彎偟偰偄傞丅姍憅偵擖偭偨懜巵丒捈媊孼掜偼偦偺傑傑姍憅偵棷傑傝丄娭搶偺宱塩傪偡偡傔傞偑丄偙偺娫丄巘懽偼帢強偺摢恖偲偟偰彨巑偺摑棪偲姍憅寈屌偺擟偵偁偨偭偰偄傞丅

摨擭11寧丄懜巵偑寶晲惌晎偵斀婙傪傂傞偑偊偡偲丄挬掛偱偼怴揷媊掑(1301-38丏38嵨)傪庡彨偲偡傞摙敯孯傪搶壓偝偣偨丅懜巵偼巘懽傪攈尛偟偰偙傟傪嶰壨栴攰(傗偼偓)偵杊偑偣偨偑丄巘懽偼攕傟偰戅偒丄媬墖偺捈媊孯傕弜壜偺庤墇壨尨偱攕傟偨丅12寧丄懜巵偼姍憅傪弌偰敔崻偵岦偐偄丄偙偙偱媊掑孯傪寕攋偟丄捈媊傜偲崌棳偟偰攕憱偡傞媊掑孯傪捛偭偰惣忋偟偨丅巘捈偼搑拞丄嶳搆偺偨偰饽傞嬤峕埳婒戙忛傪峌傔棊偲偟偰偄傞(乽攡徏榑乿)丅懌棙孯偼梻寶晲3擭(1336)惓寧偺嫗搒憟扗愴偵攕傟偰丄堦扷嬨廈偵憱傝丄嵞嫇搶忋丒擖嫗偡傞偑丄崅堦懓偼忢偵懜巵丒捈媊偺恎曈偱妶桇偟丄偦偺屻傕偟偽偟偽愴岟傪偁偘偰偄傞丅

寶晲3擭(1336)11寧丄懜巵偼枊晎傪嵞奐偟峴惌婡峔傪惍偊偨偑丄巘捈偼懜巵偺幏帠偲偟偰懜巵娗妽壓偺彅婡娭傪摑妽偡傞堦曽丄捈媊偺娗彾偡傞堷晅曽偺摢恖偺堦恖偲偟偰強椞慽徸偺怰棟偵廬帠偟丄巘懽傕帢強偺摢恖偵擟偤傜傟偰丄懜巵偺壓偱慡崙偺庣岇傗晲巑払偺摑棪偵偁偨偭偨丅偦偺偆偊丄巘捈丒巘懽傜偼枊晎捈懏偺孯惃偺挿偲偟偰奺抧偵敪岦偟丄撿挬孯傪寕攋偟偰丄愴嬊傪戝偒偔曄偊傞傎偳偺妶摦傪偡傞偙偲偑懡偐偭偨偐傜丄崅堦懓偺枊晎撪晹偵偍偗傞惃椡偼偍偺偢偐傜憹戝偡傞偙偲偵側偭偨丅偙偺偙傠丄巘捈偼嶰壨尃庣偐傜晲憼庣偵揮偠丄巘懽傕旜挘尃庣偐傜墇屻庣偵揮偠偰偄傞丅

寶晲3擭(1336)10寧丄怴揷媊掑偑墇慜偵憱傝嬥僈嶈忛偵嫆傞偲丄巘懽偼墇慜庣岇巣攇崅宱(1305-67丏63嵨)偺媬墖偵晪偒丄梻寶晲4擭(1336)3寧偵偼嬥僈嶈忛傪娮傟偰懜椙恊墹偍傛傃媊掑偺巕媊尠傪帺嶦偝偣偨丅摨擭丄棨墱偺杒敥尠壠(1318-38丏21嵨)偑嵞搙惣忋偟偨帪丄晲憼庣岇偲偟偰搶崙偵偁偭偨巘捈偺掜廳栁偼忋悪寷尠傜偲尠壠孯傪棙崻愳偵杊偄偱攕傟丄堦扷偼摝傟偨偑丄梻楋墳尦擭(1338)惓寧丄晲憼偺孯惃傪棪偄丄嫗搒偵岦偐偆尠壠傪捛偭偰搶奀摴傪惣忋偟偨(暿晎暥彂)丅搑拞丄嶰壨偱摨崙庣岇偺廬孼掜巘寭傗媑椙枮媊偑壛傢傝丄嫗搒偐傜孯惃傪棪偄偰抷偣壓偭偰偒偨廬孼掜偺巘搤(丠-1351)偲旤擹惵栰尨偱尠壠孯傪嫹寕偟偨偑嵞傃攕傟偨丅偦偙偱巘懽偑嵶愳棅弔(1304丠-52丏49嵨丠)丒嵅乆栘巵棅(1326-70丏45嵨)丒摨摴梍(1296-1373丏78嵨)傜偺彅彨偲偲傕偵媫偓旤擹偵壓偭偨偑丄2寧丄挿搑偺孯椃偵旀傟偨尠壠偺孯偼巘懽傜偲偺寛愴傪旔偗丄恑楬傪揮偠偰埳惃偵擖傝丄偙傟傪捛偆巘懽傜偺孯偲彫婯柾側崌愴傪偟偮偮撧椙偵弌偰丄堦嫇偵嫗搒傪撍偙偆偲偟偨丅偙傟偵懳偟偰丄巘捈偼巘搤傜偲戝孯傪棪偄偰弌嫗偟丄撧椙斒庒嶁偱尠壠孯傪戝偄偵寕攋偟丄奙慁偟偨丅偦偺屻丄尠壠孯偼惃椡傪傕傝曉偟丄3寧偵偼揤墹帥偱壨撪丒榓愹庣岇嵶愳尠巵(丠-1352)傪攋傝丄偦偺堦戉偑抝嶳偵恑弌偟偨偺偱丄巘捈偼堦懓傪偁偘偰嵞搙弌寕偟丄抝嶳丒揤墹帥丒嶄側偳偵愴偄丄5寧丄偮偄偵尠壠傪榓愹愇捗偵搢偟偨丅懜巵偺曣忋悪惔巕(丠-1342)偼偙偺崌愴偺柾條傪娭搶偺堦懓偵曬偠偰偄傞偑丄偦偺徚懅偵丄乽傎偦偐僴偺傂傗偆傆偺偣偆(嵶愳暫晹彮曘)丄傓偝偟偺偐傒(晲憼庣)偐偆(崅)柤偲偙偦怽岓傊丄傟偄偺偔傫偣傂(孯惃)偵(摝)偗岓偗傞偑丄偙偺擇恖偟偰偐傗偆偵岓偲偙偦怽岓傊乿偲偁傝丄巘捈偑嵶愳尠巵偲暲傫偱敳孮偺愴岟傪偁偘偨偙偲傪弎傋偰偄傞(忋悪壠暥彂)丅 側偍丄乽晽夒榓壧廤乿偵丄巘捈偑偙偺愴偄偺屻廧媑幮偵寃偱偰塺傫偩壧偑廂傔傜傟偰偄傞丅

揤崀傞偁傜恖恄偺偟傞偟偁傟偽

悽偵崅偒柤偼尠傟偵偗傝

偙偺堦愴偵傛偭偰崅堦懓偺柤偑悽偵崅傔傜傟偨偲偡傞巘捈偺帺晧偑塎傢傟傛偆丅

偙偺愴彑偼崅(偙偆)巵偺昡壙傪堦憌崅傔丄巘懽偑旜挘丄巘廐偑埳惃丄戝崅廳惉偑庒嫹偺庣岇偵擟偤傜傟偰丄堦懓偺庣岇崙偼廬棃偺嶰壨丒晲憼丒忋憤偺嶰偐崙偐傜6偐崙偵傆偊丄廳栁傕楋墳3擭(1340)偵偼堷晅摢恖偺堦恖偲側偭偰丄堦懓偺枊晎撪偵偍偗傞惃埿偼憹戝偟偨丅偦偟偰丄枊惌傪庡嵣偡傞捈媊偵懳偟偰丄巘捈傪拞怱偲偡傞搣攈偑宍惉偝傟丄傗偑偰椉攈偺娫偵懳棫偑傒傜傟傞傛偆偵側偭偨丅

捈媊曽晹彨攕戅偺偁偲傪偆偗偨巘捈偺彑棙偼枊晎撪偵偍偗傞巘捈偺尃椡傪偄偪偠傞偟偔嫮傔丄捈媊偲偺峈憟偑偄偪偩傫偲寖偟偔側偭偰偄偭偨丅偙偺憟偄偼偝傜偵懜巵丒捈媊偺晲椡峈憟偵敪揥偟丄枊晎撪偺暘楐偑怺崗壔偟偨丅偙傟傪娤墳偺忥棎偲屇傫偱偄傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂搚嵅庣

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂劇巘廐

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂嶰屗幍榊

丂丂丂丂劇劅巘巵劅劍巘峴劅劑巘悷劅劅巘恊

丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂劆攄杹庣

丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂劋巘搤

丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂丂丂晲憼庣丂晲憼屲榊

丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂劇劅巘捈劅劅巘壞

丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂劆丂墇屻庣丂丂嵍嬤戝晇彨娔

丂廳巵劎丂丂丂丂丂丂劌巘廳劅劑劅巘懽劅劅巘悽

丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂劆丂朙慜庣丂丂朙慜屲榊

丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂劋劅巘媣劅劅巘宨

丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂孻晹戝晇丂(崅撿墦峕暫屔彆)

丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劌巘弔劅劅巘寭劅劅劅廆媣

丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂旛慜庣丂劇丂巘寭梴巕

丂丂丂丂劆丂丂丂丂丂丂劋巘怣劅劅巘岾丂 劆

丂丂丂丂劆 劆丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂劆撿丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂墦峕庣丂丂劆

丂丂丂丂劋棅婎劅劅堃廆劅劅廆宲劅劅劊丂丂丂仩偼娤墳2擭2寧26擔摙巰偺幰

娤墳2擭(1351)偵側傞偲懜巵偼捈媊偵島榓傪怽偟擖傟偨丅巘捈丒巘懽傪弌壠偝偣傞偙偲偱榓媍偑惉棫偟丄2寧丄攄杹偵摝傟偰偄偨懜巵偼巘捈孼掜傪敽偭偰婣嫗偡傞偙偲偵側偭偨丅偲偙傠偑丄崅堦懓偑愛捗偺晲屔愳晅嬤偵偝偟偐偐偭偨帪丄偝偒偵巘捈偵傛偭偰嶦偝傟偨忋悪廳擻(丠-1349)偺梴巕擻寷(1333-78丏46嵨)偺孯惃偑懸偪暁偣偰廝偄丄崅堦懓偍傛傃壠恖悢廫恖傪嶦偟偨丅乽墍懢楋乿偼偙偺帪摙巰偟偨崅堦懓偲偟偰丄巘捈晲憼庣擖摴丒巘懽墇屻庣擖摴丒巘寭崅孻晹丒巘壞晲憼屲榊丒巘悽墇屻戝晇彨娔丒崅旛慜丒朙慜屲榊丒崅撿墦峕暫屔彆偺8柤傪婰偟偰偄傞丅偙偺堦懓偺娭學傪惔尮帥杮乽崅奒宯恾乿偵傛偭偰帵偡偲忋恾偺擛偔偱偁傞丅

崱擔丄悰揷挰偺岝摼帥嫬撪偵姍憅帪戙偐傜撿杒挬帪戙偛傠偺傕偺偲悇掕偝傟傞屲椫搩偑19婎暲傫偱偄傞丅偙傟傜偺曟愇偼丄傕偲姃嶈敧敠媨偺嫬撪偵偁偭偨偺傪丄柧帯偺弶傔恄暓暘棧偺嵺偵尰嵼抧偵堏偟偨傕偺偲偄偆丅偙偺拞偵巘捈偺曟偑偁傝丄抧椫偵乽慜晲廈戝庣摴忢戝慣掕栧乿乽娤墳擇擭恏塊擇寧擓榋擔乿偲崗傑傟偰偄傞丅

崅堦懓偼捈媊丒巘捈偺懳棫偵嵺偟偰慡堳偑堦抳偟偨峴摦傪偲偭偨傢偗偱偼側偐偭偨丅崅堦懓偺杮棃偺拕棳偱偁傞巘廐晝巕偼堦懓偐傜棧傟偰捈媊攈偵懏偟丄娤墳2擭(1351)7寧偺惌曄偱丄捈媊偑嫗搒傪摝傟偰杒崙偵憱偭偨帪偵傕丄晝巕嶰恖偑捈媊偲峴摦傪偲傕偵偟偰偄傞丅

巘捈偺杤屻崅堦懓偺憏椞揑抧埵偵偮偄偨偺偼扤偱偁偭偨偐柧傜偐偱偼側偄偑丄巘捈偺堚愓偼巕偺巘慒(丠-1353)偑憡懕偟偨傛偆偱偁傞丅巘慒偼扥屻庣岇偲側偭偨偑(挿暉帥暥彂)丄暥榓2擭(1353)6寧丄擁栘惓媀丒愇搩棅朳丒嶳柤帪巵傜偺撿挬孯偑嫗搒偵恑擖偟偨帪丄媊慒偺媬墖偵岦偐偄丄惣嶳偱撿孯偲愴偭偰攕傟丄壠恖導(偁偑偨)丒垻曐(偁傏)傜偲偲傕偵帺嶦偟偨(乽墍懢楋乿)丅巘懽偺堚愓偼巘岾偺巕巘廏偑宲偓(惔尮帥杮乽崅奒宯恾乿丒憤帩帥暥彂)丄壨撪庣岇偲側偭偰偄傞丅

戝崅廳惉偼丄偼偠傔偼捈媊攈偵懏偟偰偄偨偑丄巘捈偺巰屻丄懜巵丒媊慒懁偵偮偒丄娤墳3擭(1352)5寧丄巘捈偺掜廳栁偲偲傕偵嶨柋堷晅偺摢恖偲側偭偨(乽墍懢楋乿)丅廳惉偼柌憢慳愇(1275-1351丏77嵨)偵婣埶偟丄峃塱3擭(1344)丄捈媊偲慳愇偺娫偱偐傢偝傟偨嶲慣偺巜恓偵偮偄偰偺幙媈墳摎傪傑偲傔偨乽柌拞栤摎廤乿傪姧峴偟偰偄傞丅撿廆宲偼廔巒懜巵偲峴摦傪偲傕偵偟丄娤墳2擭11寧丄懜巵偑捈媊摙敯偺偨傔搶壓偟偨嵺偙傟偵偟偨偑偄丄姍憅偵懾棷偟偨懜巵偺壓偱幏帠偺傛偆側栶傪偮偲傔偰偄傞丅堦懓偲暘偐傟偰捈媊偵偟偨偑偭偨巘廐晝巕傕丄捈媊偑巰偸偲丄傗偑偰婣嶲偟偰姍憅晎偵弌巇偟偨丅巘廐偺巕巘桳偼丄娭搶幏帠敥嶳崙惔(丠-1362)偑杤棊偟偨峃埨尦擭(1361)偐傜忋悪寷尠(1306-68丏63嵨)偑暅婣偟偰娭搶娗椞(幏帠)偵廇擟偡傞掑帯2擭(1363)傑偱丄抁婜娫偱偼偁傞偑娭搶幏帠偲側偭偰偄傞丅

崅堦懓偼丄偙偺傛偆偵丄巘捈偺巰屻傕枊晎偺梫怑偵偮偄偨偑丄傕偼傗巘捈帪戙偺傛偆偵埿傪撪奜偵傆傞偄枊惌傪嵍塃偡傞偩偗偺椡偼帩偨側偐偭偨丅偦偟偰丄埲屻偼丄堦懓偺拞偵偼丄嫗搒偵弌巇偡傞幰傕偁偭偨偑(乽塱嫕埲棃屼斣挔乿)丄懡偔偼姍憅偵偁偭偰丄娭搶岞曽偺嬤廗偲側偭偰偄傞丅

丂

搚屼栧揤峜偺尦媣2擭(1205)6寧丄姍憅彨孯壠偺廻彨敥嶳廳拤丄妲偵嬾偆偰鎛偣傜傞乀帪丄嶰榊媊巵17嵨偵偰丄摙敯偺孯偵嶲壛偡丅奧偟弶恮側傜傓丅懘偺屻丄弴摽揤峜偺寶曐尦擭(1213)5寧丄榓揷嵍塹栧堁媊惙丄杒忦媊帪摍偺墶朶傪搟偮偰丄暫傪婲偡丅悽偵擵傪寶曐偺榓揷崌愴偲徧偡丅桼棃榓揷偺堦懓丄懘偺惃嫮戝側傝偟偐偽丄枊孯丄杊愴戝偵嬯傔傝丅帪偵榓揷偺桬巑挬埼柤嶰榊媊廏丄憤栧傪攋傝丄撿掚偵棎擖偟偰丄婼恄偺擛偒栆埿傪怳傂丄擵偵庤岦傆幰奆柦傪焟(偍偲)偝偞傞偼側偐傝偒丅懌棙嶰榊媊巵丄摉擭25嵨偺庒晲幰偵偟偰丄傑偨惀傟枩晇晄摉偺桬巑側傝丅惌強慜嫶偺朤偵偰丄椉桬憳嬾偟丄壗傟楎傜偸嶰榊摨巑偺暠愴椡摤丄惓偵惀傟暯帯偺愄丄尮尮懢媊暯丒彫徏廳惙偺椉桬偑丄巼泜揳慜偵丄捛傂偮丄捛偼傟偮丄嶗媖庽傪夞憍(偐偄偦偆)偣傞岝宨丄偐偔傗偲巚傂晜偽傟偨傝丅媊廏丄媊巵偺奪懗傪堷捦傓丅媊巵攏偵堦曏偟偰丄瑜(偐傜傏傝)惣偵旘墇備傟偽丄奪懗拞抐偟偰丄攏搢傟偢丄庡棊偪偢丅瑜搶嬻偟偔捛幰傪曫慠偨傜偟傓傞偺傒側傝偟偐偽丄揋傕丄枴曽傕丄嬃扱偡傞偽偐傝側傝偟偼丄尮暯壆搰偺崌愴偵墬偗傞埆幍暫塹宨惔偲丄嶰旜壆廫榊偲偺鐲堷傪憐憸偣偟傔偰丄怱鋄偄偲乁姦偐傜偟傔偨傝偒丅

弴摽揤峜偺寶曐偺斢擭(1213亅8)丄杒忦媊帪丄憡柾庣傛傝塃嫗尃戝晇偵恑傒丄掜帪朳丄懘偺屻傪庴偗偰憡柾庣偲側傝丄帪朳偺晲憼庣偼丄嶰榊媊巵擵傪廝傊傝丅彸媣尦擭(1219)惓寧丄嶰戙彨孯幚挬偺丄掃儢壀敧敠媨偵墬偗傞塃戝恇攓夑幃偵偼丄媊巵慜晲憼庣偲偟偰尰摉晲憼庣恊峀摍偲嶲楍偣傝丅慠傞偵幃応偵墬偗傞幚挬彨孯偺墶巰偵埶傝偰丄棅挬偺寣摑抐愨偣偟偐偽丄杒忦巵偼丄梊婜偣傞傕偺偺擛偔丄憗偔傕摉擭2嵨偺婱岞巕嬨忦棅宱(嵍戝恇摴壠偺巕)傪姍憅偺庡偲側偝傓偑堊偵丄梻2寧丄摿巊傪嫗搒偵攈尛偣傝丅帪偵棅挬偺掜垻栰慡惉偺堚巕偵丄姤幰帪尦懜斱暘柆偵偼棽尦偲偄傆幰偁傝丅幚挬偺嫢曄傪暦偔傗丄捈偵暫傪弜壨偵廤傓丅巚傆偵丄帪尦偼丄偍偺偑尮巵偺寣懓偨傝丄妿偮偼杒忦帪惌偺奜懛偨傞偵埶偮偰丄幚挬偺屻傪廝偑傓偲偡傞偵嵼傝偟側傜傓丅慠傟偳傕杒忦巵偼丄弶傔傛傝彨孯偺宲彸幰傪丄尮巵偺堦懓拞傛傝媮傓傞傪梸偣偞傝偟傪埲偰丄捈偵恖偵尛偼偟丄摙偮偰擵傪暯偘丄偙傟偵埶傝偰丄帪尦偲巙傪摨偠偆偣傞尮壠堦摑偺栰怱傪嵙偗傝丅

亂搶娪亃姫擓巐丂仜彸媣尦擭擇寧忦

廫屲擔怽洃丅弜壨崙旘媟嶲丅怽塢丄垻栰姤幰帪尦朄嫶慡惉巕丄曣墦峕庣帪惌彈嫀廫堦擔丄堷棪懡惃丄峔忛妔墬怺嶳丅惀怽帓愰巪丄壜娗椞搶崙擵桼丄憡婇塢乆丅

廫嬨擔丄埶慣掕擇昳(惌巕)嬄丄塃嫗挍(媊帪)旐嵎尛嬥孍暫塹堁峴恊埲壓屼壠恖摍墬弜壨崙丅惀堊鎛滳垻栰姤幰栫丅

擓嶰擔丄弜壨崙旘媟嶲拝丅垻栰帺嶦擵桼怽擵丅

掃儢壀敧敠幮慜偺嫢曄偵嵺偟丄杒忦巵偵偟偰丄尮巵偺堦懓拞傛傝丄懘偺屻宲幰傪媮傓傞堄巙偁傞偵墬偰偼丄垻栰姤幰帪尦偺擛偒丄摉慠戞堦岓曗幰偨傞傋偒帒奿幰偨傝偟側傝丅庒偟帪尦傪彍偄偰丄擵傪懠偵暔怓偣傓偲側傜偽丄杒忦巵偲寣墢愺偐傜偞晲憼慜巌懌棙媊巵丄傑偨懘偺帒奿傪桳偡傞堦恖偨傞傪幐偼偞傞傋偒側傝丅慠傞偵憦柧側傞媊巵偼丄帪尦攜偺擛偒寉嫇傪姼偰偡傞幰偵偁傜偢丅姼偰偣偢偲偄傊偳傕丄媊巵偺怱拞丄惌巕丒媊帪摍偺愱墶偵偁偒偨傜偞傝偟傗昁偣傝丅偐偔偰媊巵傪巒偲偟偰丄尮壠偺搣椶偼丄柭傪惷傔偰丄揤堄恖榓傪摼嫃傞杒忦巵偺堊偡偑傑乀傪朤娤偟丄敪暜偺婡夛傪彨棃偵懸偮奜側偒偵帄傝偟側傝丅乽憹嬀乿丒乽攡徏榑乿懘偺婡旝傪摯尒偟偰丄嵍偺擛偒昡岅傪壓偣傝丅

亂憹嬀亃戞擓仜寧憪偺壴忦

彸媣傛傝偙偺偐偨丄偐偟傜偝偟弌偡尮巵傕側偔偰丄偆偯傕傟偡偖偡塢乆丅

亂攡徏榑亃忋

娭搶鎛敯偺帠丄椵戙屼怱偺掙偵偝偟偼偝傑傟偒丅

堦偼懃偪尮壠堦棳偑丄彸媣埲棃丄杒忦巵偵懳峈偟摼偢偟偰丄怱側傜偢傕帗暈偣傞傪愢偒丄懠偼懄偪杒忦巵鎛敯偺帠丄尮巵椵戙偺怱掙偵烼寢偣傞廻戣側傞傪愢偗傞偵偁傜偢傗丅偐偔偺擛偒旈枾傪丄昞偵偁傜偼偟摼偞傞媊巵偼丄惃杒忦巵偺梵巊(偄偟)偵娒傫偤偞傞傪摼偞傝偟側傝丅

拠嫳揤峜偺彸媣嶰擭(1221)彸媣偺曄婲傞傗丄晲憼慜巌媊巵偼丄戝彨杒忦懽帪偺師彨偲偟偰丄屲枩梋婻傪廬僿丄搶奀摴傛儕惣忋偣傝丅彅孯峴偔峴偔姱孯傪攋傝丄媊巵偼丄嶰塝懽懞偲嫟偵丄塅帯偵岦偮偰孯傪恑傔丄塅帯愳偺嫶忋偵愴傆丅姱孯栴愇傪棎幩偟偰丄擻偔杊偖丅懽帪媫傪暦偄偰丄棃傝墖傂偟傕丄彯棙偁傜偢丅帪偨傑帪偨傑塉屻偵偰丄壨悈戝偵燐傝丄搶孯揗巰偡傞幰懡偟丅媊巵敵偵忔偮偰愭偯搉傞丅搶孯擵偵側傜偮偰恑傒丄廔偵慡偔姱孯傪寕攋偡傞偙偲傪摼偨傝丅

曄屻丄屻杧壨揤峜偺彸媣巐擭(掑墳尦擭)(1222)擇寧丄媊巵偼丄杒忦媊帪偺屻傪彸偗偰丄棨墱庣偵擟姱偁傝丅掑墳嶰擭(尦恗尦擭)(1224)9寧丄旤嶌崙偵墬偰丄怴栰曐埲壓悢売強傪庴椞偣偟偑丄傗偑偰嵍攏摢偵恑傒丄惓巐埵壓偵彇偣傜傟偨傝丅

巐忦揤峜偺壝掯嶰擭(1237)巐寧丄彨孯棅宱丄戝憅偺怴屼摪忋搹幃偵椪傑傞乀傗丄婣搑丄幏尃懽帪埲壓傪悘傊偰丄嵍攏摢媊巵偺戞偵擖傝丄娊傪恠偟丄栭偵擖偮偰婣娰偣傜傞丅懘偺屻丄屼杧壨揤峜偺埨掑埲棃(1227亅8)挿巕屲榊挿巵丒師巕媨撪彮曘懽巵摍丄憡恞偄偱枊晎偵弌擖偟丄晝巕憡暲傫偱丄廳偒傪側偣傝丅杒忦懽帪偺彈柟偨傞媊巵偵懳偡傞懸嬾偺丄業傕楻偝偸恊愗怳偵偼丄棳愇偺媊巵傕丄搆偵怱拞偺烼寢傪旈傔偰丄嬯徫偡傞奜側偐傝偟側傜傓偲憐憸偣傜傞丅

恗帯擇擭(1241)巐寧丄嵍攏摢丒惓巐埵壓媊巵偼丄屲廫嶰嵨傪埲偰丄弌壠擖摴偟丄朄柤傪惓媊偲夵傓丅摨擭(梻擭偺岆傝)丄幏尃懽帪傕塀戅偟丄巕宱帪擵偵戙傟傝丅屻怺憪揤峜偺曮帯尦擭(1247)6寧丄姍憅孅巜偺嫮懓嶰塝懽懞堦懓偺棎婲傞丅堗偼備傞曮帯偺嶰塝崌愴惀傟側傝丅惀偺帪丄嵍攏摢擖摴惓媊偼丄懌棙偺堦栧傪棪傤偰丄杒忦巵傪彆偗丄愴屻丄懘偺壎徿偲偟偰丄嶰塝懽懞偺枀阚偨傞忋憤夘廏堺偺忋憤崙偵墬偗傞堚愓傪庴椞偣傝丅

媊巵偺偐乀傞摼堄偝偵丄帪恖偼丄乽懌棙揳偵偼丄悽乆憡廈(杒忦巵廆壠)偺壎傪懻偒丄摽傪壸傂丄妘偰側偔憡岎偼傜傟丄堦壠偺斏徆丄嫲傜偔偼揤壓偵尐傪暲傇傞幰側偐傜傓丅乿偲偄傂偰丄慉朷偣傝偲偄傆丅懢暯婰丒恄峜惓摑婰奜寳傛傝尒偨傞摉帪偺懌棙巵偼丄幚偵偐偔偺擛偒傕偺偵偰偁傝偟側傜傓丅

梻曮帯擇擭(1248)廫擇寧丄懌棙嵍攏摢擖摴惓媊偲丄寢忛忋栰擖摴擔垻(挬岝)偲丄擇尦榁偺娫偵丄堦偺憟媍杣敪偣傝丅懌棙巵偼丄塃戝彨(棅挬)壠偺楢巬丄姍憅屼壠恖偺昅摢丄杒忦巵偺嬤恊偨傞娭學忋丄屌傛傝廳朷傪晧傊傞柤栧側傝丅堦曽寢忛巵傑偨姍憅枊晎奐愝慜傛傝丄怺偔塃戝彨偺怣擟傪摼偨傞嫮懓側傝丅帶偟偰枖懌棙丒寢忛擇巵壗傟傕峀戝側傞椞搚傪壓栰丒忢棨椉崙撪偵桳偟丄搶惣憡懳偺娭學偵嵼傝丅帪偵枊晎偼丄懽帪偺懛帪棅幏尃偨傝偒丅帠審偺撪梕偼丄埥傞恖帠偵娭偟丄懌棙壠傛傝偺徠夛暥偵懳偡傞寢忛壠偺夞摎暥丄楃傪幐偣傝偲偄傆偵嵼傝丅惀偺帪丄擖摴惓媊偼丄捝偔寖峍偣傞懱偵偰丄乽屷偼惀傟塃戝彨壠偺屼巵懓側傝丅斵傟擔垻丄斵偺帪傛傝巇傊偰尰懚偡傞幰丄憡屳偵枹偩巕懛偵媦偽偞傞偵丄崥偪墲帠傪朰傟偰婏夦傪尰偼偡丅憟偱鎟傔偺嵐懣側偐傞傋偒丅乿偲崑岅偣傞偵懳偟丄擔垻偼丄彮偟傕憶偑偢丄乽愭偯擵傪屼棗岓傊丅乿偲偰丄塃戝彨壠傛傝寢忛壠偵帓偼傝偨傞堗偼備傞屼杗晅傪丄帪棅偵採弌偣傝丅擵偵嫆傟偽丄惓媊偺晝忋憤夘媊寭偲擔垻(摉帪寢忛嶰榊)偲偼丄摨摍偺懸嬾偨傞傋偒巪婰嵹偟偁傝丅帪棅擳偪擔垻偺強帩偣傞棅挬偺暥彂傪枊晎偵廂傔丄帪棅帺昅偺幨偵丄帺昅偺忬傪揧傊偰丄擵傪擔垻偵庼偗丄憃曽傪偡偐偟桮傔偟偐偽丄寢嬊惓媊偺庡挘偼攋傟偰丄戝偵懘偺帺晧怱傪彎偮偗傜傟偟側傝丅

亂搶娪亃姫櫩嬨丂仜曮帯擇擭廫擇寧忦

擓敧擔恏枹丅崱擔丄懌棙嵍攏摢擖摴惓媊梌寢忛忋栰擖摴擔垻丄憡榑彂嶥楃帠丄旐桮嬄椉曽丄旐峿擵丅崯帠丄嫀斾廇嶨恖帠丄帺懌棙丄尛寢忛忬塢丄寢忛忋栰擖摴丄懌棙惌強塢乆丅擔垻摼崯忬丄搳曉帠塢丄懌棙嵍攏摢擖摴揳屼曉帠丄寢忛惌強塢乆丅杔嫧慣栧丄懘(恟)暜擵丄慽怽巕嵶塢丄乽屷惀塃戝彨壠屼巵懓栫丄擔垻巇斵帪丄槹崱尰懚幰栫丅憡屳枹媦巕懛丄崥朰墲帠丄尰婏夦丄憟柍鎟嵐懣嵠丅乿塢乆丅樄旐壓斵忬墬擔垻擵帪丄擔垻徧晄擻旓巻昅丄帶專棗堦捠暥彂丅惀懃塃戝彨壠屼帪丄拲堊廆擵壠巕帢岎柤丄旐嵹屼敾擵屼彂栫丅斵慣栧尩峿丄憤廈(媊寭)梌擔垻槹嫒(帪)寢忛幍榊壜堊摨摍楃擵桼丄暘柧焍丅塃嫗挍槹嫒(帪)峕娫彫巐榊堊壠巕愱堦栫丅憡廈斺棗擵丄彚棷審惓暥墬敔掙丄愼屼帺昅暥丄旐庼擔垻丄忚旐暃憲屼帺昅忬丅懘帉塢丄

塃戝彨壠屼彂惓暥堦捠丄媼抲岓鎊丅旐嵹濭慶弫怓擵娫丄堊壠婯柾擵屘栫丅扐屼梡擵嫒(帪)幰丄愰悘柦丅妿堊屻擔丄埲帺昅丄強彂恑埬暥岒栫塢乆丅

擔垻巤柺栚塢乆丅

塃帠審偁傝偟屻婔帪側傜偢偟偰丄擖摴惓媊偼丄悑偵慡偔堄傪惌帯偵抐偪偟偑丄屻怺憪揤峜偺寶挿6擭(1254)11寧丄66嵨傪埲偰丄戝墲惗傪悑偘昄偸丅朄妝帥揳偲崋偡丅懌棙巗撪偵尰懚偣傞朄妝帥偼丄懘偺暛曟偺抧側傝丅

媊巵偼丄懘偺堦戙傪捠偠偰丄寶曐(尦擭)偵墬偗傞榓揷崌愴丄彸媣(嶰擭)偵墬偗傞塅帯崌愴丄曮帯(尦擭)偵墬偗傞嶰塝崌愴摍偵丄搙乆偺愴岟傪庽偰丄栧敶孧岟暲傃崅偔丄晲彨偺揟宆偨傞偵抪偫偞傞偺傒側傜偢丅暯慺堄傪強椞懌棙偺帯埨偵棷傔丄晝慶偺楈埵偵丄悞宧偺惤傪桝偟丄鑖垻庣(帥)傪嵞寶偟偰柺栚傪堦怴偟丄妿偮帥朄傪惂掕偟偰丄弾柋傪惍棟偣傞偑擛偒丄幮帥曇嶲徠懘偺惉愔悳傞尒傞傋偒傕偺偁傝偒丅

媊巵傑偨暥妛帉憯偵憿寃怺偐傝偟偑丄惿偟偄偐側丄懘偺梋塁傪挳偔儀偒帒椏傪懚偣偢丄嬐偵堦庱偺塺憪揱偼傟傞偺傒側傝偒丅

亂懕廍堚廤亃搤晹

枧傆傞塤偺捠楬晽偝偊偰丄

傪偲傔偺偐偞偟嬍偧傒偩傞乀丅

媊巵偺巕偼丄挿巵丒懽巵丒媊宲丒桳巵惀傟側傝丅師巕懽巵壠傪宲偖丅

挿巵

媑椙懢榊偲徧偟丄廬屲埵壓丒嵍塹栧堁丒忋憤夘偨傝丅懜斱暘柆挿巵梂傪嶰壨偵桳偟丄摨崙偵墬偗傞媑椙丒崱愳摍傒側懘偺屻側傝丅

媊宲

懌棙嵍攏巐榊偲徧偡丅巕懛傑偨媑椙傪柤偺傝丄墱廈娗椞偨傝丅懜斱暘柆

仭

懌棙媊巵(1189-1254丏66嵨)偼慞彑帥戝擺尵棽尠(1243-丠)偺曣曽偺慶晝丅乽搆慠憪乿戞216抜偵丄杒忦帪棅丒棽曎偲偲傕偵搊応偡傞丅

仭搆慠憪丒戞擇昐廫榋抜

嵟柧帥擖摴丄掃壀偺幮櫼偺彉(偮偄偱)偵丄懌棙嵍攏擖摴偺嫋傊丄傑偯巊傪尛偟偰丄棫偪偄傜傟偨傝偗傞偵丄偁傞偠傑偆偗傜傟偨傝偗傞條丄堦噘偵懪楦(偆偪偁傢傃)丄擇噘偵偊傃丄嶰噘偵偐偄栞(傕偪傂)偵偰巭傒偸丅偦偺嵗偵偼丄掄庡晇晈丄棽櫈憁惓丄偁傞偠曽偺恖偵偰嵖偣傜傟偗傝丅偝偰丄乽擭偛偲偵帓偼傞懌棙偺愼暔丄怱傕偲側偔岓乿偲怽偝傟偗傟偽丄乽梡堄偟岓乿偲偰丄偄傠偄傠偺愼暔嶰廫丄慜偵偰彈朳偳傕偵彫懗偵挷偤偝偣偰丄屻偵偮偐偼偝傟偗傝丅

偦偺帪尒偨傞恖偺丄偪偐偔傑偱帢傝偟偑丄岅傝帢傝偟側傝丅

仭尰戙岅栿

嵟柧帥擖摴偑丄掃壀敧敠媨偵嶲寃偟偨偮偄偱偵丄懌棙嵍攏擖摴偺壆晘偵丄偁傜偐偠傔巊幰傪尛傢偟偨偆偊偱丄棫偪婑傜傟偨偙偲偑偁傞丅偦偺偲偒丄嵍攏擖摴偑愙懸側偝偭偨偑丄偦偺專棫偼嵟弶偺偍慥偵偼姳偟偨楦乮偁傢傃乯丄擇斣偺偍慥偵偼奀榁丄嶰斣偵偼偐偄傕偪偄傪弌偟偰丄偦傟偱廔偭偨丅偦偺嵗偵偼丄偦偺壆晘偺庡恖晇晈偲丄棽曎憁惓偲偑庡恖懁偺恖偲偟偰嵗偭偰偍傜傟偨丅

堦抜棊偟偰丄嵟柧帥擖摴偑丄乽枅擭偄偨偩偄偰偄傞懌棙偺愼暔偑懸偪墦偟偄偙偲偱偡乿偲偍偭偟傖傞偲丄乽梡堄偟偰偛偞偄傑偡乿偲尵偭偰丄偝傑偞傑偺怓偵愼傔偨斀暔乮偨傫傕偺乯嶰廫旸乮傄偒乯傪丄偦偺屼慜偱彈朳偳傕偵彫懗偵巇棫偰偝偣偰丄屻偱偍撏偗側偝偭偨偺偱偁偭偨丅

偦偺偲偒偵堦晹巒廔傪尒偰偄偨傂偲傝偱丄嵟嬤傑偱懚柦偩偭偨偁傞恖偑丄巹偵偦偺桼傪岅偭偨偺偱偁傞丅

(嵟柧帥擖摴偼姍憅枊晎戞5戙幏尃杒忦帪棅(1227-1263)丄懌棙嵍攏擖摴偼懌棙媊巵偺偙偲丅)

丂

丂

屻戠岉揤峜愱惂偺寶晲偺怴惌偑媫懍偵巟帩傪幐偭偰偄偔拞丄拞愭戙偺棎傪婏壿偲偟偰搶壓偟偙傟傪捔埑偟偨屻姍憅偵棷傑傝撈帺偺惌尃傪庽棫偡傞峔偊傪尒偣偨丅偙傟偵傛傝揤峜偲偺娭學偑埆壔偟丄忋棇偟偰堦帪偼揤峜傪斾塨嶳傊捛偄傗偭偨偑丄屻戠岉揤峜惃椡偺斀峌偵傛傝堦扷偼嬨廈傊棊偪墑傃傞丅嬨廈偐傜嵞傃忋棇偟丄岝尩忋峜偍傛傃岝柧揤峜偐傜惇埼戝彨孯偵曗擟偝傟怴偨側晲壠惌尃(幒挰枊晎)傪奐偄偨丅屻戠岉揤峜偼媑栰傊慗傝撿挬傪憂巒偟偨丅

枊晎傪奐偄偨屻偼掜丒懌棙捈媊偲擇摢惌帯傪晍偄偨偑丄屻偵捈媊偲懳棫偟娤墳偺忥棎傊偲敪揥偡傞丅捈媊偺巰偵傛傝棎偼廔懅偟偨偑丄偦偺屻傕撿挬側偳斀枊惃椡偺暯掕傪宲懕偟丄摑帯偺埨掕偵搘傔偨丅屻戠岉揤峜偑曵屼偟偨屻偼偦偺曥採傪挗偆偨傔揤棾帥傪寶棫偟偰偄傞丅杒挬偵偍偄偰屻岝尩揤峜偺怴愮嵹榓壧廤偼懜巵偺幏憈偵傛傞傕偺偱丄埲屻偺捄愶榓壧廤偑擇廫堦戙廤偺嵟屻偺怴懕屆崱榓壧廤傑偱慡偰偱懌棙彨孯偺幏憈偵傛傞偙偲偲側偭偨敪抂偵偁偨傞丅屻戠岉揤峜偵斁婙傪東偟偨偙偲偐傜柧帯埲崀偼媡懐偲偟偰埵抲偯偗傜傟偰偄偨偑丄戞擇師戝愴屻偼峬掕揑偵嵞昡壙偝傟偰偄傞傛偆偵丄楌巎娤偺曄慗偵傛偭偰偦偺恖暔憸偑戝偒偔曄壔偟偰偄傞丅

仭抋惗偐傜姍憅枊晎柵朣

懜巵偼壝尦3擭(1305)偵屼壠恖懌棙掑巵偺師抝偲偟偰惗傑傟偨丅惗抋抧偼埢晹愢(娍晹偲傕丅嫗搒晎埢晹巗忋悪憫)丄姍憅愢丄懌棙憫愢(撊栘導懌棙巗)偺3愢偑偁傞丅乽擄懢暯婰乿偼懜巵偑弌惗偟偰嶻搾偵偮偐偭偨嵺丄2塇偺嶳數偑旘傫偱偒偰1塇偼懜巵偺尐偵偲傑傝1塇偼暱庅偵偲傑偭偨偲偄偆揱愢傪揱偊偰偄傞丅梒柤偼枖懢榊丅尦墳尦擭(1319)10寧10擔15嵨偺偲偒尦暈偟廬屲埵壓帯晹戝曘偵曗擟偝傟傞偲偲傕偵丄枊晎幏尃丒杒忦崅帪偺曃鎭傪帓傝崅巵偲柤忔偭偨丅晝丒掑巵偲偦偺惓幒丒庍夀摪(杒忦尠帪偺柡)偲偺娫偵挿抝丒懌棙崅媊偑偄偨偑丄憗悽偟偨偨傔崅巵偑壠撀傪憡懕偡傞偙偲偲側偭偨丅乽擄懢暯婰乿偼懜巵偺慶晝丒懌棙壠帪偑嶰戙偺偪偵懌棙巵偑揤壓傪庢傞帠傪婅偭偰帺恘偟偨偲偝傟偰偄傞丅尦峅尦擭(1331)屻戠岉揤峜偑擇搙栚偺搢枊傪婇恾偟丄妢抲偱嫇暫偟偨(尦峅偺曄)丅姍憅枊晎偼桳椡屼壠恖偱偁傞崅巵偵攈暫傪柦偠丄崅巵偼揤峜偺嫆傞妢抲偲擁栘惓惉偺嫆傞壓愒嶁忛偺峌寕偵嶲壛偡傞丅偙偺偲偒丄晝丒掑巵偑杤偟偨捈屻偱偁傝崅巵偼攈暫傪帿戅偡傞偑丄枊晎偼嵢巕傪恖幙偲偟偰廳偹偰攈暫傪柦偠偨丅乽懢暯婰乿偼偙傟偵傛傝崅巵偑枊晎偵斀姶傪帩偮傛偆偵側偭偨偲婰偡丅枊晎孯偺峌寕偺寢壥丄揤峜傪偼偠傔偲偟偰搢枊寁夋偵娭傢偭偨擔栰弐婎丒墌娤側偳偺岞壠傗憁椀偑懡悢丄枊晎偵曔敍偝傟丄揤峜偼梻擭塀婒搰偵棳偝傟偨(尦峅偺棎)丅枊晎偼戝妎帥摑偺屻戠岉揤峜偵戙偊偰帩柧堾摑偺岝尩揤峜傪梚棫偟偨丅

尦峅3擭/惓宑2擭(1333)屻戠岉揤峜偼塀婒搰傪扙弌偟偰慏忋嶳偵楿忛偟偨丅崅巵偼嵞傃枊柦傪庴偗丄惣崙偺摙枊惃椡傪捔埑偡傞偨傔偵柤墇崅壠偲偲傕偵忋棇偟偨丅柤墇崅壠偑愒徏墌怱偵摙偨傟偨偙偲傪婡偲偟偰丄屻戠岉揤峜偺鉪巪傪庴偗偰偄偨崅巵偼揤峜曽偵偮偔偙偲傪寛堄偟丄4寧29擔強椞偺扥攇幝懞敧敠媨(嫗搒晎婽壀巗)偱斀枊晎偺暫傪嫇偘偨丅彅崙偵懡悢偺孯惃嵜懀忬傪敪偟丄嬤峕偺嵅乆栘摴梍側偳偺屼壠恖傪廬偊偰擖嫗偟丄5寧7擔榋攇梾扵戣傪柵朣偝偣偨丅摨帪婜偵忋栰崙偺屼壠恖偱偁傞怴揷媊掑傕嫇暫偟偰偍傝丄崅巵偺拕巕偱姍憅偐傜扙弌偟偨愮庻墹(屻偺媊慒)傪曭偠偰姍憅傊恑孯偟丄枊晎傪柵朣偝偣偨丅偙偺帪丄崅巵偺懁幒偺巕丒抾庒娵偑崿棎偺嵟拞偵嶦偝傟偰偄傞丅崅巵偼姍憅娮棊屻偵嵶愳榓巵丒棅弔丒巘巵偺孼掜傪攈尛偟偰媊掑傪忋棇偝偣丄姍憅傪懌棙曽偵彾埇偝偣偰偄傞丅

仭寶晲偺怴惌偐傜撿杒挬摦棎

姍憅枊晎偺柵朣屻丄崅巵偼屻戠岉揤峜偐傜孧岟戞堦偲偝傟丄捔庣晎彨孯偍傛傃廬巐埵壓嵍暫塹撀偵擟偤傜傟丄傑偨30売強偺強椞傪梌偊傜傟偨丅偝傜偵揤峜偺鎭丒懜帯偐傜屼堦帤傪帓傝懜巵偲夵柤偟偨丅懜巵偼寶晲惌尃偱偼惌帯偺拞悤偐傜偼側傟偰偍傝丄懌棙壠偺幏帠怑偱偁傞崅巘捈丒崅巘懽孼掜側偳傪憲傝崬傒丄掜丒懌棙捈媊傪姍憅彨孯晎幏尃偲偟偨丅偙傟偵偼屻戠岉揤峜偑懜巵傪宧墦偟偨偲偡傞尒曽偲丄懜巵帺恎偑惌尃偲嫍棧傪抲偄偨偲偡傞尒曽偲偑偁傞丅傑偨丄惇埼戝彨孯偺愰壓傪庴偗丄姍憅偵枊晎傪奐偔堄恾偑偁偭偨偲偡傞愢傕偁傞丅偙偺忬懺偼乽怴惌偵懜巵側偟乿偲尵傢傟偨丅

屻戠岉揤峜偑杒敥尠壠傪捔庣戝彨孯偵擟偠偰梒偄媊椙恊墹(屻偺屻懞忋揤峜)傪曭偠偝偣偰墱廈捔掕偵岦偐傢偣傞偲丄懜巵偼捈媊偵梒偄惉椙恊墹傪曭偠偝偣姍憅傊壓岦偝偣偰偄傞丅屻戠岉揤峜偺峜巕偱偁傝摨偠偔惇埼戝彨孯怑傪朷傫偱偄偨岇椙恊墹偼懜巵偲懳棫偟丄懜巵埫嶦傪帋傒傞偑懜巵懁偺寈岇偑尩廳偱壥偨偣側偐偭偨丅寶晲尦擭(1334)懜巵偼丄幚巕峆椙恊墹傪峜懢巕偲偟偨偄屻戠岉揤峜偺挒昉垻栰楑巕偲寢傃丄屻戠岉揤峜偲傕妋幏偟偰偄偨岇椙恊墹傪曔敍偟姍憅偺捈媊偺傕偲偵桯暵偝偣傞丅

寶晲2擭(1335)怣擹崙偱丄杒忦崅帪偺堚帣杒忦帪峴傪梚棫偟偨杒忦巵巆搣偺斀棎偱偁傞拞愭戙偺棎偑婲偙傝丄帪峴孯偼姍憅傪堦帪愯嫆偡傞丅偦偺嵺丄捈媊偑撈抐偱岇椙恊墹傪嶦偟偨丅懜巵偼屻戠岉揤峜偵惇埼戝彨孯偺姱傪朷傓偑摼傜傟偢丄8寧2擔捄忬傪摼側偄傑傑姍憅傊恑敪偟丄屻戠岉揤峜偼傗傓側偔惇搶戝彨孯偺崋傪梌偊偨丅懜巵偼捈媊偺暫偲崌棳偟憡柾愳偺愴偄偱帪峴傪嬱拃19擔姍憅傪夞暅偟偨丅懜巵偼廬擇埵偵彇偣傜傟偨丅

捈媊偺堄岦傕偁偭偰懜巵偼偦偺傑傑姍憅偵杮嫆傪抲偒丄撈帺偵壎徿傪梌偊巒傔嫗搒偐傜偺忋棇偺柦椷傪嫅傒丄撈帺偺晲壠惌尃憂巒偺摦偒傪尒偣巒傔偨丅摨擭11寧懜巵偼怴揷媊掑傪孨懁偺汙偱偁傞偲偟偰屻戠岉揤峜偵偦偺摙敯傪忋憈偡傞偑丄屻戠岉揤峜偼媡偵媊掑偵懜椙恊墹傪曭偠偝偣偰懜巵摙敯傪柦偠丄搶奀摴傪姍憅傊岦偐傢偣偨丅偝傜偵墱廈偐傜偼杒敥尠壠傕撿壓傪巒傔偰偍傝丄懜巵偼幫柶傪媮傔偰塀嫃傪愰尵偡傞偑丄捈媊丒崅巘捈側偳偺懌棙曽偑嶰壨崙側偳奺抧偱攕傟偼偠傔傞偲丄懜巵偼寶晲惌尃偵斁婙傪東偡偙偲傪寛堄偡傞丅摨擭12寧懜巵偼怴揷孯傪敔崻丒抾僲壓偺愴偄偱攋傝丄嫗搒傊恑孯傪巒傔偨丅偙偺娫丄懜巵偼帩柧堾摑偺岝尩忋峜傊楢棈傪庢傝丄嫗搒恑孯偺惓摑惈傪摼傞岺嶌傪偟偰偄傞丅寶晲3擭惓寧懜巵偼擖嫗傪壥偨偟丄屻戠岉揤峜偼斾塨嶳傊戅偄偨丅偟偐偟傎偳側偔偟偰墱廈偐傜忋棇偟偨杒敥尠壠偲擁栘惓惉丒怴揷媊掑偺峌惃偵夛偭偨懜巵偼摨擭2寧嫗搒傪曻婞偟偰愒徏墌怱偺恑尵傪梕傟偰嬨廈偵壓偭偨丅

嬨廈傊偺惣壓搑忋丄挿栧崙愒娫娭(嶳岥導壓娭巗)偱彮擉棅彯偵寎偊傜傟丄拀慜崙廆憸偺廆憸戝幮媨巌廆憸巵斖偺巟墖傪庴偗傞丅廆憸戝幮嶲攓屻偺3寧弶弡拀慜懡乆椙昹偺愴偄偵偍偄偰屻戠岉揤峜曽偺媏抮晲晀傪攋傝惃椡傪棫偰捈偟偨懜巵偼丄嫗偵忋傞搑拞偱岝尩忋峜偺堾愰傪妉摼偟丄惣崙偺晲巑傪媫懍偵嶱壓偵廤傔偰嵞傃搶忋偟偨丅摨擭4寧25擔柀愳偺愴偄偱怴揷媊掑丒擁栘惓惉偺孯傪攋傝丄摨擭6寧嫗搒傪嵞傃惂埑偟偨丅

嫗傊擖偭偨懜巵偼丄斾塨嶳偵摝傟偰偄偨屻戠岉揤峜偺婄傪棫偰傞宍偱偺榓媍傪怽偟擖傟偨丅榓媍偵墳偠偨屻戠岉揤峜偼摨擭11寧2擔偵岝尩忋峜偺掜岝柧揤峜偵恄婍傪忳傝丄偦偺捈屻偺11寧7擔懜巵偼寶晲幃栚廫幍忦傪掕傔偰惌尃偺婎杮曽恓傪帵偟丄怴偨側晲壠惌尃偺惉棫傪愰尵偟偨丅堦曽丄屻戠岉揤峜偼摨擭12寧嫗搒傪扙弌偟偰媑栰(撧椙導媑栰孲媑栰挰)傊摝傟丄岝柧偵忳偭偨嶰庬偺恄婍偼婾偱偁傝帺傜偑懷摨偟偨傕偺偑恀暔偲愰尵偟偰撿挬傪奐偄偨丅

仭娤墳偺忥棎偐傜斢擭

懜巵偼岝柧揤峜偐傜惇埼戝彨孯偵擟偠傜傟(嵼怑1338-1358)偙偙偵丄屻偵幒挰枊晎偲屇偽傟傞偙偲偵側傞晲壠惌尃偑柤幚偲傕偵惉棫偟偨丅梻擭丄屻戠岉揤峜偑媑栰偱曵屼偡傞偲丄懜巵偼堅楈偺偨傔偵揤棿帥憿塩傪奐巒偟偨丅憿塩旓傪巟曎偡傞偨傔丄尦傊揤棿帥慏偑攈尛偝傟偰偄傞丅撿挬偲偺愴偄偱偼怴揷媊掑偺掜丒榚壆媊彆傪寕攋偟墇慜偐傜嬱拃偡傞偙偲偵惉岟丅擁栘惓惉偺堚帣丒擁栘惓峴傕巐忦撾偱摙偪庢傝丄媑栰傪從偒摙偪偵偡傞側偳愴壥傪偁偘偨丅

怴惌尃偵偍偄偰丄懜巵偼惌柋傪捈媊偵擟偣丄帺傜偼晲巑偺搹椑偲偟偰孨椪偟偨丅嵅摗恑堦偼偙偺忬懺傪丄庡廬惂揑巟攝尃傪埇傞懜巵偲摑帯尃揑巟攝尃傪強娗偡傞捈媊偲偺椉摢惌帯偱偁傝丄姍憅枊晎埲棃丄彨孯偑桳偟偰偄偨尃椡偺擇尦惈偑嬶尰偟偨傕偺偲昡壙偟偨丅擇尦壔偟偨尃椡偼彊乆偵枊晎撪晹偺懳棫傪屇傃婲偙偟偰偄偒丄崅巘捈傜偺斀捈媊攈偲捈媊攈偺懳棫偲偟偰尰傟偰偄偔丅偙偺懳棫偼偮偄偵娤墳偺忥棎偲屇偽傟傞撪晹峈憟偵敪揥偟偨丅懜巵偼摉弶丄拞棫揑棫応傪庢偭偰偄偨偑丄巘捈攈偵梚棫偝傟偰偟傑偆丅惓暯4擭/掑榓5擭(1349)廝寕傪庴偗偨捈媊偑摝偘崬傫偩懜巵揁傪巘捈偺暫偑曪埻偟丄捈媊偺堷戅傪媮傔傞帠審偑敪惗偟偨丅捈媊偼弌壠偟惌柋傪戅偔偙偲偲側偭偨偑丄捈媊偺攔彍偵偼巘捈丒懜巵偺娫偱椆夝偑偁傝丄愊嬌揑偵堄恾偝傟偰偄偨偲偡傞愢偑偁傞丅

懜巵偼捈媊偵戙傢偭偰惌柋傪扴摉偝偣傞偨傔拕抝媊慒傪姍憅偐傜屇傃栠偟丄戙傢傝偵師抝婎巵傪壓偟偰姍憅岞曽偲偟丄搶崙摑帯偺偨傔偺姍憅晎傪愝抲偟偨丅捈媊偺堷戅屻丄懜巵弾巕偱捈媊桺巕偺捈搤偑嬨廈偱捈媊攈偲偟偰惃椡傪奼戝偟偰偄偨偨傔丄惓暯5擭/娤墳尦擭(1350)懜巵偼捈搤摙敯偺偨傔偵拞崙抧曽傊墦惇偟偨丅偡傞偲捈媊偼嫗搒傪扙弌偟偰撿挬曽偵晅偒丄搷堜捈忢丄敥嶳崙惔傜堦晹偺晥戙偺晲彨偨偪傕偙傟偵廬偭偨丅捈媊偺惃椡偑嫮戝偵側傞偲丄媊慒偼楎惃偲側偭偰嫗傪扙弌偟丄懜巵傕捈媊偵愛捗崙懪弌昹偺愴偄偱攕傟偨丅懜巵偼崅孼掜偺弌壠傪忦審偵捈媊偲榓杛偟丄惓暯6擭/娤墳2擭(1351)榓媍偑惉棫偟偨丅崅孼掜偼岇憲拞偵忋悪擻寷偵傛傝杁嶦偝傟偰偄傞丅

捈媊偼媊慒偺曗嵅偲偟偰惌柋偵暅婣偟偨丅懜巵丒媊慒偼嵅乆栘摴梍傗愒徏懃桽偺杁斀傪柤栚偲偟偰嬤峕丒攄杹傊弌恮偟丄幚嵺偵偼捈媊丒捈搤捛摙傪婇偰偰撿挬曽偲榓杛岎徛傪峴側偭偨丅偙偺摦偒偵懳偟偰捈媊偼杒棨曽柺傊扙弌偟偰姍憅傊摝偘偨丅懜巵偲撿挬偺榓杛偼摨擭10寧偵惉棫偟丄偙傟傪惓暯堦摑偲偄偆丅暯峴偟偰懜巵偼捈媊傪捛偭偰搶奀摴傪恑傒丄弜壨嶧漻嶳(惷壀導惷壀巗惔悈嬫)丄憡柾憗愳怟(恄撧愳導彫揷尨巗)側偳偱偺愴摤偱寕偪攋傝丄捈媊傪曔傜偊偰姍憅偵桯暵偟偨丅捈媊偼惓暯7擭/娤墳3擭(1352)2寧偵媫巰偟偨丅乽懢暯婰乿偼懜巵偵傛傞撆嶦偺媈偄傪婰偟偰偄傞丅

偦偺捈屻偵廆椙恊墹丄怴揷媊嫽丒媊廆丄杒忦帪峴側偳偺撿挬曽偐傜廝寕偝傟偨懜巵偼晲憼崙傊戅媝偡傞偑丄偡偖偝傑斀寕偟娭搶偺撿挬惃椡傪惂埑偡傞偲丄嫗搒傊栠偭偨丅偦偺屻懌棙捈搤偑嫗搒傊怤峌偡傞偑丄寢嬊捈搤偼嬨廈傊嫀傞丅惓暯9擭/暥榓3擭(1354)嫗搒傪撿挬偵堦帪扗傢傟傞偑丄梻擭扗娨偟偨丅懜巵偼帺傜捈搤摙敯傪婇偰傞偑丄惓暯13擭/墑暥3擭4寧30擔(1358)丄攚拞偵弌棃偨釣(傛偆丄庮暔)偺偨傔丄嫗搒擇忦枩棦彫楬揁偵偰巰嫀偟偨丅嫕擭54丄懜巵偺曟丒摍帩堾丅

尦墳尦擭(1319)廬屲埵壓偵彇偝傟丄帯晹戝曘偵擟偤傜傟傞丅惓宑2擭(1333)3寧枊晎偺柦偵傛傝屻戠岉揤峜曽傪摙偮偨傔忋棇偡傞傕丄搑拞偱摙枊偵東堄丄榋攇梾扵戣傪柵傏偟偰嫗傪彾埇偟偨丅姍憅枊晎柵朣屻丄寶晲拞嫽偺戝岟楯幰偲偟偰屻戠岉揤峜傛傝鎭偺堦帤傪帓傝懜巵偲夵柤偡傞丅尦峅4擭(1334)惓寧丄惓嶰埵偵徃彇偝傟丄摨擭9寧偵偼嶲媍偵廇擟丅寶晲2擭(1335)7寧丄杒忦帪峴偑怣擹偵嫇暫偟姍憅傪愯椞偡傞偲丄梻寧摙敯偺偨傔娭搶偵壓岦丅偙偺嵺惇埼戝彨孯偺抧埵傪朷傫偩偑丄揤峜偼惇搶彨孯偵擟偢傞偵棷傔偨丅捔掕屻丄娐嫗偺柦傪嫅愨偟偰姍憅偵偲偳傑傝丄寶晲惌尃偵斀婙傪東偡丅傗偑偰懜巵捛摙偵壓岦偟偨怴揷媊掑偺孯傪敔崻偵攋傝忋棇偟偨偑丄杒敥尠壠傜偺墱塇惃偵攕傟偰嬨廈傊棊偪墑傃偨丅偙偺嵺丄岝尩堾偵怴揷媊掑捛摙偺堾愰傪惪偄庴偗丄傗偑偰惃椡傪惙傝曉偟愛捗柀愳偵擁栘惓惉傪搢偟偰嵞忋棇丅寶晲3擭(1336)8寧丄岝柧揤峜傪懄埵偝偣丄摨擭11寧丄寶晲幃栚傪岞晍偟偰幒挰枊晎傪奐偔丅摨寧丄尃戝擺尵偵擟偤傜傟丄梻楋墳尦擭(1338)8寧丄懸朷偺惇埼戝彨孯偵擟柦偝傟偨丅偟偐偟慜擭枛偵屻戠岉揤峜偼嫗傛傝媑栰偵扙弌偟偰撿挬傪庽棫丄撿杒挬摦棎偺帪戙偑枊傪奐偗偨丅楋墳2擭(1339)8寧丄屻戠岉揤峜偑曵屼偡傞偲憆偵暈偟丄岝尩堾偺柦偵傛傝朣偒掗傪挗偆偨傔揤棿帥偺憿塩傪寁夋丄峃塱4擭(1345)偵姰惉偝偣偰柌憢慳愇傪廧帩偵偡偊偨丅

枊晎偺惌柋偼掜偺捈媊偵埾偹偰偄偨偑丄傗偑偰幏帠崅巘捈偲偺懳棫傪怺傔偨捈媊偼娤墳尦擭(1350)偵朓婲偟丄崅巵堦懓傪柵傏偟偨丅懜巵偼捈媊傪摙偮偨傔撿挬偲榓杛偟偨忋丄娭搶偵暫傪棪偄捈媊傪崀暁偝偣偨(梻擭丄捈媊偼媫巰丅懜巵偵傛傞撆嶦偲傕尵傢傟傞)丅暥榓尦擭(1352)丄岝尩堾偺戞嶰峜巕屻岝尩揤峜偺懄埵傪幚尰丅偦偺屻丄捈媊偺梴巕捈搤偲寢傫偩撿挬曽偵嫗搒傪扗傢傟傞側偳偟偨偑丄暥榓4擭(1355)3寧丄巕偺媊慒偲偲傕偵嫗搒傪夬暅偟偨丅墑暥3擭(1358)4寧30擔嫗搒擇忦枩棦彫楬揁偱昦杤丅嫕擭54丅朄柤偼恗嶳柇媊丅摍帩堾偲崋偟丄姍憅偱偼挿庻帥揳偲徧偝傟偨丅憽嵍戝恇丄偺偪憽懢惌戝恇丅曟強偼摍帩堾(嫗搒巗杒嬫)丅

榓壧丒楢壧傪岲傒丄擇忦堊掕偵巘帠丄傑偨撢垻傪岤嬾偟偨丅掑榓尦擭(1345)搤丄堊掕傛傝嶰戙廤偺揱庼傪庴偗傞(怴愮嵹廤)丅墑暥尦擭(1356)丄怴愮嵹廤偺愶恑傪婇夋丄偙傟偼捄愶廤偺晲壠幏憈偺愭鏔偲側偭偨丅尦峅3擭(1333)7寧棫岪偺寧師屼洜晽榓壧丄楋墳2擭(1339)6寧偺帩柧堾揳屼夛丄寶晲2擭(1335)偺撪棤愮庱丄寶晲嶰擭偺廧媑幮朄妝榓壧丄楋墳2擭(1339)偺弔擔曭擺榓壧側偳偵弌塺丅掑榓丒墑暥昐庱偵塺恑(懕孮彂椶廬偵乽摍帩堾揳屼昐庱乿偲偟偰廂榐)丅懕屻廍堚廤弶弌丅晽夒廤偵偼16庱丄怴愮嵹廤偵偼22庱擖廤丅捄愶擖廤偼寁86庱丅

丂

杮惄偼尮巵丅壠宯偼惔榓尮巵偺堦壠宯/壨撪尮巵偺搹椑/捔庣晎彨孯尮媊壠偺嶰抝/尮媊崙偺巕/憽捔庣晎彨孯怴揷媊廳傪慶偲偡傞忋栰崙(忋廈)偵搚拝偟偨怴揷巵杮廆壠偺8戙栚搹椑丅晝偼怴揷挬巵丄曣偼晄徻(彅愢偁傝)丅姱埵偼惓巐埵壓丄嵍嬤塹拞彨丅柧帯15擭(1882)8寧7擔憽惓堦埵丅

怴揷巵(忋栰尮巵)偼丄壨撪尮巵嶰戙栚偺尮媊壠(敧敠懢榊媊壠)偺巐抝丒尮媊崙偺挿巕偺怴揷媊廳偵巒傑傝丄怴揷憫(偵偭偨偺偟傚偆丄尰嵼偺孮攏導懢揷巗廃曈)傪奐敪偟偨偑丄媊掑偺帪戙偵偼怴揷巵杮廆壠偺椞抧偼峀戝側怴揷憫60嫿偺偆偪傢偢偐悢嫿偵夁偓偢丄媊掑帺恎傕柍埵柍姱偱擔偺栚傪梺傃側偄懚嵼偱偁偭偨丅

暥曐2擭(1318)10寧偺媊掑偺攧寯埬偑巆偭偰偄傞偑攧庡偑怴揷乽掑媊乿偲岆婰偝傟偰偍傝丄枊晎偱偺怴揷杮廆壠偺抧埵偺掅偝傪偁傜傢偟偰偄傞丅傑偨丄媊掑偺挿巕媊尠偺惗曣傪埨搶巵偲偡傞巎椏偑偁傝丄偙傟傪桳椡側屼撪恖埨搶擖摴惞廏偺柡偱偁傞偲偡傞愢偑偁傞丅偙傟偑帠幚偲偡傟偽丄杤棊屼壠恖偺怴揷杮廆壠偑摼廆壠屼撪恖偺埨搶巵偺柡傪沇偭偨偙偲偵側傞(傑偨偼丄惞廏偺堦懓偺忋栰崙娒梾椷(娒妝孲抧摢)偺埨摗屲榊廳曐(嵍塹栧彮堁)偺柡偺愢傕偁傞)丅

憵寧憶摦偱忋栰崙偺庣岇偑埨払巵偐傜摼廆壠傊偲懼傢傝丄忋栰偱傕摼廆愱惂偺塭嬁偑嫮偔側偭偰偒偨偲尒傜傟丄昁巰偵側偭偰尃椡偵偡偑傝晅偄偰悐戅偡傞怴揷杮廆壠傪棫偰捈偦偆偲偡傞晝丒挬巵偲媊掑偺椳偖傑偟偄搘椡偑奯娫尒偊傞丅傑偨丄偦偺悐戅偵敽偭偰怴揷杮廆壠偺堦懓偵懳偡傞塭嬁椡傕壓崀慄傪偨偳偭偰偍傝丄尦嫓2擭(1322)偵丄堦懓偺娾徏巵宯偺娾徏惌宱偲杮廆宯偵嬤偄戝娳巵偺戝娳廆巵偑梡悈憟偄傪婲偙偟偨嵺丄枊晎偵嵸掕傪帩偪崬傫偱偄傞丅偍偦傜偔媊掑偺嵸掕偱偼廂傑傜側偐偭偨偺偱偁傠偆丅

仭嫇暫偐傜姍憅

尦峅尦擭(1331)偐傜巒傑偭偨尦峅偺曄偱偼丄戝斣栶傕寭偹偰姍憅枊晎偵廬偄丄壨撪崙偱嫇暫偟偨擁栘惓惉偺愮憗忛偺愴偄偵嶲壛偟偰偄傞丅偟偐偟丄媊掑偼昦婥傪棟桼偵柍抐偱怴揷憫偵婣偭偰偟傑偆丅偙傟傪棟桼偺傂偲偮偲偟偰丄枊晎偼怴揷憫偵懳偟懡戝偺孯旓傪梫媮偟丄墶朶揑側庢棫偰傪峴偭偰偍傝丄媊掑偑枊晎偵攚偒嫇暫傪寛堄偡傞捈愙偺偒偭偐偗偵側偭偨偲傕峫偊傜傟傞丅

乽懢暯婰乿偲乽攡徏榑乿偱偼丄昦婥偲徧偟偰怴揷憫偵昇嵡偟偰偄偨媊掑偑丄孯旓偺庢棫偰偺偨傔怴揷憫偺専暘偵棃偨枊晎偺挜惻巊丒嬥戲弌塤夘恊楢(枊晎堷晅曭峴丄杒忦巵摼廆偺堦懓丄婭巵偲偡傞愢傕偁傞)偲崟徖旻巐榊(屼撪恖)傪曔偊偰丄恊楢傪桯暵偟丄旻巐榊傪巃偭偨偙偲偱丄嫇暫傪寛堄偟偨偲婰偟偰偁傞丅椉巊偑怴揷巵偵慘6枩娧傪5擔偺偆偪偵忋擺偣傛偲柦偠丄偙傟偵媊掑偑斀敪偟偨偲偄偆丅傑偨丄尦峅偺曄偱弌暫拞丄傂偦偐偵岇椙恊墹偐傜杒忦巵懪搢偺椷巪傪庴偗庢偭偰偄偨偲偺愢傕偁傞丅

尦峅3擭/惓宑2擭(1333)5寧8擔丄屻戠岉揤峜偺屇傃偐偗偵墳偊丄惗昳柧恄偵堦懓傪廤傔姍憅枊晎摙敯偺偨傔嫇暫丅嵟弶偵廤傑偭偨孯惃偼傢偢偐150婻偵偡偓側偐偭偨偲揱偊傜傟偰偄傞丅摉弶偼棙崻愳傪挻偊偰丄堦懓偑懡悢偄傞墇屻曽柺傊恑孯偡傞梊掕偱偁偭偨偑丄掜偺榚壆媊彆偵桜偝傟偰姍憅峌傔傪寛堄偟偨偲揱偊傜傟傞丅

墇屻偺堦懓傕壛傢傝丄怴揷孯偼搶嶳摴傪惣傊恑傒丄忋栰崙庣岇強傪棊偲偟丄棙崻愳傪墇偊偨帪揰偱懌棙崅巵(屻偵懜巵)偺拕巕愮庻墹(屻偵懌棙媊慒)偺孯偲崌棳偟偨丅杒忦巵偲椵戙偺堶愂娭學偵偁傞奜條屼壠恖嵟桳椡幰偱偁傞懌棙崅巵偺拕抝偑壛傢偭偨偙偲偵傛傝丄廃曈偺屼壠恖傕壛傢傝丄怴揷孯偼悢枩婯柾偵朿傟忋偑偭偨偲尵傢傟傞丅

偝傜偵怴揷孯偼姍憅奨摴傪恑傒丄擖娫愳傪搉傝彫庤巜尨(嶉嬍導強戲巗彫庤巜挰晅嬤)偵払偟丄嶗揷掑崙丒嬥戲掑彨棪偄傞枊晎孯偲徴撍偡傞(彫庤巜尨偺愴偄)丅暫悢偼枊晎孯偺曽偑彑偭偰偄偨偑丄摨條偵枊晎傊晄枮傪曞傜偣偰偄偨壨墇巵傜晲憼偺屼壠恖偺墖岇傪摼偰怴揷孯偼師戞偵桳棙偲側傝丄枊晎孯偼暘攞壨尨(搶嫗搒晎拞巗)傑偱戅媝偡傞丅枊晎孯偼嵞傃暘攞壨尨偵恮傪挘傝丄怴揷孯偲寛愴傪奐巒偡傞(暘攞壨尨偺愴偄)丅

怴揷孯偼堦搙偼戝攕偡傞偑丄梻擔偵偼墖孯偵嬱偗晅偗偨嶰塝巵堦懓偺戝懡榓媊彑傜偺暫傪崌傢偣偰枊晎孯傪寕攋偟偰偍傝丄嫲傜偔懌棙崅巵偵傛傞榋攇梾扵戣柵朣偺曬偑摓払偟偰偍傝丄枊晎孯偺憹墖戉偺怮曉傝側偳偑偁偭偨偺偱偼側偄偐偲傕峫偊傜傟傞丅梻擔丄懡杸愳傪搉傝丄枊晎偺娭強偱偁傞夃僲娭(搶嫗搒懡杸巗娭屗)偵偰枊晎孯偺杒忦懽壠偲寛愴偑峴傢傟丄怴揷孯偑戝彑棙傪廂傔偰偄傞(娭屗偺愴偄)丅

摗戲(恄撧愳導摗戲巗)傑偱暫傪恑傔偨媊掑偼丄孯傪壔徬嶁(偗傢偄偞偐)愗捠偟曽柺丄嬌妝帥嶁愗捠偟曽柺偲嫄暃楥嶁愗捠偟曽柺偵暘偗偰姍憅傪憤峌寕丅嬌妝帥嶁愗捠偟偺撍攋傪崲擄偲敾抐偟偨媊掑偼丄姳挭偵忔偠偰堫懞儢嶈偐傜嫮峴撍攋偟丄枊晎孯偺攚屻傪撍偄偰姍憅傊棎擖丅杒忦崅帪偺堦懓傪杒忦巵曥採帥偺搶彑帥偱帺奞偝偣丄嫇暫偐傜傢偢偐15擔偱姍憅枊晎傪柵朣偵摫偔丅偟偐偟丄姍憅娮棊屻丄愮庻墹傪曗嵅偡傞偨傔偵懌棙崅巵偑攈尛偟偨嵶愳榓巵丒尠巵孼掜傜偲徴撍偟丄嫃応強傪幐偭偨媊掑偼忋棇偡傞丅

仭寶晲惌尃

寶晲偺怴惌偵偍偄偰偼丄媊掑偼姍憅峌傔偺岟偵傛傝1333擭(尦峅3)8寧5擔丄廬巐埵忋偵彇埵丅嵍攏彆偵擟姱丅忋栰夘丄墇屻庣摍傪寭擟丅摨擭10寧偵偼丄攄杹夘傪寭擟丅偙偺擭丄晲幰強偺挿偨傞摢恖偲側傞丅傑偨丄忋栰崙丒墇屻崙椉崙庣岇傪寭懷丅梻擭丄攄杹庣偲摨崙庣岇傕寭懷丅埲屻丄嵍塹栧嵅丄嵍暫塹撀側偳偺姱怑傪楌擟丅

寶晲2擭(1335)偵怣擹崙偱杒忦巵巆搣偑崅帪偺堚帣丒杒忦帪峴傪梚棫偟丄姍憅傪愯椞偡傞拞愭戙偺棎偑婲偒傞偲丄懌棙懜巵偼屻戠岉揤峜偺捄忬傪摼側偄傑傑摙敯偵岦偐偄丄姍憅偵杮嫆傪抲偄偰晲壠惌尃偺婛惉帠幚壔傪偼偠傔傞丅懜巵偼媊掑傪孨懁偺汙偱偁傞偲偟偰偦偺捛摙傪屻戠岉偵忋憈偡傞偑丄媡偵屻戠岉偼媊掑偵懜巵捛摙椷傪敪偟丄媊掑偼懜椙恊墹傪曭偠偰搶奀摴傪姍憅傊岦偐偆丅

媊掑偼掜榚壆媊彆偲偲傕偵栴嶌愳偺愴偄(垽抦導壀嶈巗)丄庤墇壨尨偺愴偄(惷壀導惷壀巗弜壨嬫)偱懌棙捈媊丒崅巘懽偺孯傪攋傞偑丄姍憅偐傜弌寕偟偨懜巵偵敔崻丒抾僲壓偺愴偄(惷壀導弜搶孲彫嶳挰)偱寕攋偝傟丄旜挘崙偵攕憱偟偨屻丄嫗傊摝偘婣傞丅

梻寶晲3擭(1336)惓寧丄擖嫗偟偨懜巵偲嫗搒巗奜偱嵞傃愴偄丄墱廈傛傝忋偭偰偒偨杒敥尠壠偲楢棈偟丄嫗搒偱擁栘惓惉傜偲楢崌偟偰懌棙孯傪嬱拃偡傞帠偵惉岟丅嵞擖棇傪栚巜偡懌棙孯傪愛捗崙朙搰壨尨(戝嶃晎抮揷巗丒枼柺巗丄朙搰壨尨崌愴)偱攋傞丅偙偺岟偵傛傝摨擭2寧丄惓巐埵壓偵徃彇丅嵍嬤塹拞彨偵慗擟丅攄杹庣傪寭擟丅偝傜偵丄嬨廈傊杬傞懜巵傪捛寕偡傞傕偺偺丄攄杹崙偺敀婙忛偱楿忛偟偨愒徏懃懞(墌怱)偵慾傑傟偰抐擮丅

懜巵偼嬨廈傪暯掕偟奀楬搶忋偟偰偔傞偑丄媊掑偼敀婙忛偵楿忛偡傞愒徏孯傪峌傔偁偖偹丄帪娫傪嬻旓偡傞丅擁栘惓惉傜偲嫟摨偟偰愴偭偨柀愳偺愴偄(暫屔導恄屗巗)偵偍偄偰媊掑偼榓揷枽偵恮傪峔偊偰愴偆偑丄懌棙悈孯偺悈嵺杊塹偵幐攕偟丄惣媨(暫屔導惣媨巗)偱嵞婲傪偼偐傞偑嫗傊攕憱偡傞丅

仭杒棨棊偪

怴揷媊掑愴杤揱愢抧(暉堜巗怴揷捤挰)柀愳偺愴偄偺屻丄斾塨嶳偵摝傟偨媨曽偼丄懌棙曽偵扗娨偝傟偨嫗搒傪庢傝栠偡偨傔偵夑栁恹壨尨側偳偵峌傔壓傞偑慾傑傟傞丅屻戠岉揤峜偼懌棙曽偲偺榓媍傪恑傔丄媊掑傪愗傝幪偰偰斾塨嶳偐傜壓嶳偟傛偆偲偟偨偑丄媊掑偺堦懓壠恇杧岥掑枮偑屻戠岉偵丄乽摉壠椵擭偺拤媊傪幪偰傜傟丄嫗搒偵椪岾側偝傞傋偒偵偰岓偼偽丄媊掑巒傔堦懓屲廫梋恖偺庱傪偼偹偰丄偍弌偱偁傞傋偟乿偲憈忋偟丄捈慜偵慾巭偟偨丅

屻戠岉揤峜偼挬揋偲側傞壜擻惈偺弌偨媊掑偵懳偟丄峜埵傪峆椙恊墹偵忳傝丄峆椙恊墹偲懜椙恊墹傪埾擟偟姱孯偱偁傞偙偲傪扴曐偡傞偙偲偱寛拝偟壓嶳丅媊掑偼椉恊墹偲巕偺媊尠丄掜偺榚壆媊彆偲偲傕偵杒棨摴傪恑傒丄愜偐傜偺栆悂愥偱搥巰幰傪弌偟偨傝懌棙曽偺幏漍側峌寕偵戝塈夞傪梋媀側偔偝傟偨傝偟側偑傜傕墇慜崙嬥儢嶈忛(暉堜導撝夑巗)偵擖傞偑丄傑傕側偔崅巘懽丒巣攇崅宱棪偄傞孯惃偵傛傝曪埻偝傟傞丅

媊掑丄媊彆偼瀃嶳忛(暉堜導撿忦孲撿墇慜挰)偵扙弌偟丄瀃嶳忛庡塟惗曐偲嫤椡偟偰嬥儢嶈忛偺曪埻恮傪攋傠偆偲偡傞偑幐攕偡傞丅嬥儢嶈忛偼墑尦2擭/寶晲4擭(1337)3寧6擔棊忛偟丄懜椙恊墹丄媊尠偼帺奞偟丄峆椙恊墹偼曔傜偊傜傟嫗傊岇憲偝傟傞丅

摨擭壞偵側傞偲媊掑偼惃偄傪惙傝曉偟丄嶪峕崌愴偱巣攇崅宱偵彑棙偟丄墇慜晎拞傪扗偄丄嬥儢嶈忛傕扗娨偡傞丅梻墑尦3擭/寶晲5擭(1338)塠7寧丄晲壠曽偵怮曉偭偨暯愹帥廜搆偑饽傕傞摗搰忛傪峌傔傞枴曽晹戉傪撀愴偵岦偐偆偑丄墇慜崙摗搰偺摃柧帥撾(暉堜導暉堜巗怴揷捤)偱崟娵忛偐傜壛惃偵岦偐偆揋孯偲嬼慠憳嬾偟愴摤偺枛愴巰偟偨丅乽懢暯婰乿偵偍偄偰偼丄忔偭偰偄偨攏偑栴傪庴偗偰庛偭偰偄偨偨傔杧傪旘傃墇偊傜傟偢揮搢偟丄嵍懌偑攏偺壓晘偒偵側偭偨偲偙傠偵棳傟栴傪旣娫偵庴偗丄帺暘偱庱傪憕偒愗偭偨偲婰弎偝傟偰偄傞丅

媊掑偑偙偙偱愴巰偟偨偙偲偼巎幚偱偁傞偑丄偙偺巰偵曽偼帠幚偲偼峫偊傜傟偢丄乽巎婰乿偺崁塇偺嵟婜傗乽暯壠暔岅乿偺媊拠偺嵟婜偺婰弎偵僸儞僩傪摼偨乽懢暯婰乿嶌幰偺憂嶌偱偁傞偲巚傢傟傞(媊拠偺嵟婜傕乽暯壠暔岅乿嶌幰偺憂嶌偱偁傞壜擻惈偑崅偄)丅庱媺偼嫗搒偵憲傜傟丄姍憅枊晎柵朣帪偵擖庤偟偨惔榓尮巵椵戙偺壠曮偱偁傞柤搧婼愗娵傕偙偺帪懌棙巵偺庤偵搉偭偨偲偄偆丅擭寧擔晄柧側偑傜丄惓擇埵傪憽埵丅戝擺尵偺憽姱傪庴偗傞丅

側偍丄峕屗帪戙偺柧楋2擭(1656)偵偙偺屆愴応傪峩嶌偟偰偄偨昐惄壝暫塹偑姇傪孈傝弌偟丄椞庡偱偁傞暉堜斔庡徏暯岝捠偵專忋偟偨丅徾浧偑巤偝傟偨嬝姇偱丄偐側傝恎暘偑崅偄晲彨偑拝梡偟偨偲巚傢傟丄暉堜斔孯朄巘斖堜尨斣塃塹栧偵傛傞娪掕偺寢壥丄怴揷媊掑拝梡偺姇偲偟偰墇慜徏暯壠偵偰曐娗偝傟偨丅柧帯堐怴偺屻丄媊掑傪釰傞摗搰恄幮傪憂寶偟偨嵺丄墇慜徏暯壠(徏暯岒庉壠)傛傝恄幮曮暔偲偟偰專擺偝傟偨丅姇偼崙偺廳梫暥壔嵿偵巜掕偝傟偰偄傞丅

朄柤/尮岝堾揳媊掑鍿垻淺懮樑懜埵

曟強/暉堜導嶁堜巗丒挿椦嶳徧擮帥 丂

偙傟偼丄怴揷巵偺慶偱偁傞怴揷媊廳偑尮棅挬偺姍憅枊晎偺憂愝偵旕嫤椡揑偱偁偭偨偨傔丄枊晎惉棫屻偵偼尮媊崙偺宯摑傪懇偹傞搹椑偲偟偰偺抧埵偑媊廳偺掜懌棙媊峃偺巕懌棙媊寭偺宯摑偵曄堏偟丄怴揷巵偺傒側傜偢尮巵偺宯晥傪帩偭偨晲巑傪偦偺巟攝壓偵抲偔偲偄偆姷椺偑掕拝偟偨偨傔偱偁傞偲偄偆愢偑偁傞丅幚嵺偵怴揷堦懓偺拞偱傕懌棙巵傪晲壠偺搹椑偲峫偊傞幰傕偍傝丄怴揷堦懓偱傕杮廆壠偐傜墦偄嶳柤巵側偳偼丄媊掑偑嫇暫偟偨嵺丄懌棙愮庻墹(媊慒)偺巜婗壓偵擖偭偰偦偺屻傕懌棙曽偵偮偄偰偄傞丅

傑偨丄幒挰帪戙偵惉棫偟偨孯婰暔偱偁傞乽懢暯婰乿偱偼丄抦棯傪弰傜偡抭彨偲偟偰憰忺揑偵昤偐傟傞擁栘惓惉偵懳偟偰丄媊掑偵偼嶌幰偺嫟姶偑敄偔丄桪廮晄抐偱懌棙懜巵偲偺搹椑憟偄偵攕傟傞恖暔偲偟偰昤偐傟偰偄傞偲巜揈偝傟傞丅偦偺堦椺偲偟偰丄媊掑偑愛捗朙搰壨尨偱懜巵傪攋傝嬨廈傊攕憱偝偣偨屻丄岡摉撪帢偲偺暿傟傪惿偟傫偱捛寕傪懹偭偨偨傔丄懜巵偑惃椡傪惙傝曉偟柀愳偱姱孯傪攋偭偰擖嫗偟偨偲偄偆丄媊掑偺偩傜偟側偝傪嫮挷偡傞婰弎偑偁傞丅

偦偺堦曽丄乽攡徏榑乿偵偼丄敔崻偺愴偄偵晧偗偨怴揷孯偺暫巑偑揤棾愳偵偐偐傞嫶傪愗傝棊偲偦偆偲偟偨嵺丄乽嫶傪棊偲偟偰傕傑偨壦偗傞偺偼偨傗偡偄丅怴揷孯偼嫶傪愗傝棊偲偟峇偰偰摝偘偨偲尵傢傟傞偺偼枛戙傑偱偺抪偲側傞乿偲尵偄丄搚抧偺幰偵嫶偺斣傪棅傫偱暫傪堷偄偨丅偦偺屻捛寕偟偰偒偨懌棙孯偺彨暫偑偙偺敪尵傪暦偒乽媩栴庢傞壠偵惗傑傟偨傕偺偼扤偱傕媊掑偺傛偆偵偁傝偨偄傕偺偩乿偲徿巀偟偨偲尵偆婰弎偑偁傞丅

柧帯堐怴偐傜愴慜偵偐偗偰偼丄峜崙巎娤偺傕偲丄乽媡懐乿懌棙懜巵偵懳偟偰屻戠岉揤峜偵廬偭偨拤恇偲偟偰擁栘惓惉偵師偖塸寙偲偟偰岲堄揑偵昡壙偝傟丄島択側偳偱暔岅壔偝傟偨丅愴屻偵側傞偲丄堦搶崙晲彨偵夁偓側偐偭偨幰偑擻椡埲忋偺戝擟傪梌偊傜傟偨杴彨偲偺尒曽偑尰傟丄愴棯壠偲偟偰偼杴梖偱偁傝嬸彨偱偁傞偲昡壙偡傞堄尒傕偁傞丅

偟偐偟丄乽懢暯婰乿偺暔岅昤幨偺傒偐傜偺昡壙傪媈栤帇偟丄懜巵偲偺恖朷偺嵎偼偦傕偦傕愭慶偐傜偺壠奿偺嵎偑戝偒偄偙偲傗丄抁婜娫偱姍憅傪娮棊偝偣丄埑搢揑側幚椡嵎偑偁偭偨懜巵傪堦帪揑偵偣傛寕攋偡傞側偳偺揰偐傜丄晲彨偲偟偰偺帒幙傪昡壙偡傞堄尒傕偁傞丅傑偨丄孮攏導偺嫿搚偐傞偨偱偁傞忋栄僇儖僞偱偼乽楌巎偵柤崅偄怴揷媊掑乿偱恊偟傑傟偰偄傞丅

仭岡摉撪帢

孯婰暔偺乽懢暯婰乿偱偼丄嬨廈傊棊偪偨懜巵傪捛摙偣傛偲偺柦傪庴偗偨媊掑偑丄屻戠岉揤峜傛傝壓帓偝傟偨彈姱偱偁傞岡摉撪帢偲偺暿傟傪惿偟傒帪婡傪堩偟偨偲偺僄僺僜乕僪偑婰偝傟偰偄傞丅岡摉撪帢偲偼撪帢巌偺栶怑偺1偮偱丄屻戠岉揤峜偵巇偊偨堦忦宱洑偺柡傪偝偡丅擭戙側偳偐傜幚嵼偼媈傢偟偔壦嬻偺恖暔偲峫偊傜傟偰偄傞丅懢暯婰偱偼揤峜偺嫋偟傪摼偰媊掑偺嵢偲側傝丄媊掑偼撪帢偲偺暿傟傪惿偟傒懜巵捛摙偺婡夛傪摝偟偨偲婰偝傟偰偍傝丄偙偺帠偐傜媊掑偼峜崙巎娤側偳偱偼撿挬偵弣偠偨晲彨偲偟偰徧偊傜傟傞堦曽偱丄拤恇偺擁栘惓惉傪巰偵捛偄傗偭偨挘杮恖偲偟偰尩偟偄昡壙傕側偝傟偨丅

撪帢偼媊掑偺愴巰傪暦偄偰旡攊屛偵搳恎偟偨丄偁傞偄偼嫗搒傑偨偼寴揷(帬夑導戝捗巗)偱媊掑偺曥採傪挗偭偨側偳偺揱愢偑巆偝傟偰偍傝丄曟強偲揱偊傜傟傞傕偺傕暋悢懚嵼偡傞丅

仭堫懞儢嶈偺懢搧

姍憅峌寕偺嵺偵丄戝暓掑捈偺庣傞嬌妝帥愗捠偟偺庣傝偑屌偔丄偝傜偵奀娸偼杒忦曽偺慏抍偑屌傔偰偄偨偑丄媊掑偑堫懞儢嶈偱墿嬥憿傝偺懢搧傪奀偵搳偠棾恄偵婩婅偡傞偲丄挭偑堷偄偰姳妰偑尰傟偰嫮峴撍攋偑壜擻偵側偭偨偲偄偆榖偑乽懢暯婰乿側偳偵尒傜傟丄暥晹徣彞壧偵傕塖傢傟偨丅

側偍丄乽懢暯婰乿偱偼丄偙偺擔傪尦峅3擭5寧21擔偲偟偰偄傞偑丄1915擭偵彫愳惔旻偑偙偺擔慜屻偺堫懞儢嶈偵偍偗傞挭幀傪寁嶼偟偨偲偙傠丄摨擔偼姳挭偱側偔丄幚嵺偵偼枊晎孯偑怴揷孯偑堫懞儢嶈傪搉傟側偄偲尒偰桘抐偟偨偲偙傠傪媊掑偑奀悈傪朻偟偰堫懞儢嶈傪搉偭偨偲偡傞尒夝傪弌偟偨丅偙傟偵懳偟偰丄1993擭偵側偭偰愇堜恑偑彫愳偺寁嶼婰榐偲摉帪偺屆婰榐偲偺徠崌偐傜丄怴揷孯偺堫懞儢嶈墇偊媦傃姍憅峌寕奐巒傪姳挭偱偁偭偨5寧18擔屵屻偲偡傞偺偑懨摉偱偁傝丄乽懢暯婰乿偑擔晅傪岆偭偰婰偟偰偄傞偲偡傞尒夝傪敪昞偟偰偄傞丅

仭

孮攏導懢揷巗怴揷斀挰挰896偵偁傞斀挰栻巘(偦傝傑偪傗偔偟丒恀尵廆/椱棡嶳柇岝堾徠柧帥)偼丄怴揷媊掑偺嫇暫帪偺壆晘愓偲揱偊傜傟丄乽斀挰娰愓乿偲傕屇偽傟傞丅娰愓偼乽怴揷憫堚愓乿偺堦晹偲偟偰2000擭偵崙偺巎愓偵巜掕偝傟偰偄傞丅

仭怴揷巵

怴揷巵偼忋栰崙怴揷憫偵嫆揰傪帩偮娭搶偺屼壠恖偱偁傝丄尮媊崙(媊壠偺巕)偺挿抝丒媊廳偑怴揷憫偺壓巌怑偲側偭偨帠偵巒傑傞丅場傒偵掜丒媊峃偼懌棙巵偺慶偲側偭偰偄傞丅

帯彸4擭(1180)尮棅挬偑嫇暫偟偨帪揰偱偼暯巵偵暈懏偟偰偍傝丄棅挬傪摙偮偨傔偲徧偟偰椞崙偵婣傝暫傪廤傔偨丅偟偐偟棅挬偲愴偆栿偱側偔丄恇廬偡傞栿偱傕側偔拞棫揑棫応傪曐偭偰擔榓尒傪寛傔崬傫偱偄偨丅

偦偟偰杒娭搶偱偺棅挬偺桪埵偑妋棫偟偨摨擭12寧偵側偭偰弶傔偰姍憅偵嶲恮丄偦偺弌張恑戅偺偨傔棅挬偐傜幎愑偝傟偨丅傑偨丄棅挬偑媊廳偺柡傪懁幒偵偟傛偆偲偟偨嵺丄惌巕偺搟傝傪嫲傟偰墳偠偢棅挬偺搟傝傪偐偭偰偄傞丅偦偆偟偨宱夁傕偁偭偰媊廳偼棅挬偐傜椻嬾偝傟傞帠偲側偭偨丅偨偩偟丄媊廳偑巰嫀偟偨嵺偵偼乽尮巵偺堚榁丄晲壠偺梫恵乿偱偁傞偲偟偰彨孯丒棅壠偑廟媐傪怲傫偩偲尵偆榖傕偁傝堦掕偺宧堄偼暐傢傟偰偄偨傛偆偩丅

偦偺屻傕怴揷巵偺庴偗偨懸嬾偼宐傑傟偰偄偨偲偼尵偄擄偄丅巐戙栚偺惌媊偼嫗搒戝斣栶拞偵柍嫋壜偱弌壠偟強椞杤廂偝傟偰偄傞丅偟偽傜偔偼暘壠偺悽椙揷棅巵偑戙傢偭偰怴揷堦懓傪戙昞偟弌巇偟偰偄偨偑丄幏尃杒忦帪廆偲偦偺孼丒帪曘偺憟偄偵姫偒崬傑傟楢嵗偱張敱偝傟偰偄傞丅偦偺懠偺怴揷巵憏椞偵娭偟偰偼柧傜偐側帠愌偑抦傜傟偰偄側偄丅愭慶傪摨偠偔偡傞懌棙巵偑戙乆杒忦巵偲墢愂娭學傪寢傃姍憅惌尃壓偱桳悢偺桳椡幰偲側偭偰偄偨帠偲斾妑偡傞偲塤揇偺嵎偲偄偊傞丅

偦偆偟偨拞偱怴揷巵偼抧曽崑懓偲偟偰怴揷憫丒敧敠憫傪嫆揰偲偟偰廃曈偵惃椡傪怢偽偟偰偄偔丅搶杒偵妟屗巵丄搶撿偵棦尒巵丄惣撿偵悽椙揷巵偲嶳柤巵丄撿偵娾徏巵側偳偺堦懓傪攝偟偰尰抧巟攝傪屌傔偰偄偒丄墇屻偵傕堦懓偼惃椡傪晑怉偟偰偄偭偨丅怴揷憫廃曈偼搉椙悾愳偵傛傞愵忬抧偱丄廃曈偺桸偒悈傪悈尮偲偡傞擾峩抧懷偱偁偭偨丅搶偵偼敧墹巕媢椝偑偁傝丄峏偵搶偵偼墍揷屼悀偑偁傞丅偙偆偟偨抧宍偼怴揷堦懓傪慺杙側婻攏愴巑偲偟偰抌楤偡傞帠偲側偭偨丅

杒偺幁揷揤恄嶳偐傜偼椙幙側嬅奃娾偑嶻弌偝傟丄偙偺抧堟偵偍偗傞愇嵽嫙媼尮偲偟偰戝偒側棙塿傪忋偘偰偄偨丅傑偨搶嶳摴偑捠偭偰偍傝丄峷攏丒愇嵽偺塣斃楬偲偟偰丄傑偨孯梡楬偲偟偰廳梫抧揰偱偁偭偨丅怴揷堦懓偺曥採帥偱偁傞挿妝帥偑偁傞悽椙揷偼栧慜挰偲偟偰廃曈偺彜岺嬈幰傪廤傔偰偄偨丅傑偨丄壠恇偺挿昹巵丒桼椙巵偼晲憼丒忋栰崙嫬抧懷偱偁傞晲憼崙挿昹嫿偵嫆揰傪帩偭偰偄偨丅偦偺抧堟偼姍憅奨摴偑峛斻丒怣擹曽柺偲墇屻曽柺偵暘偐傟偰偍傝丄搶傪恄棳愳丒杒傪塆愳偑棳傟孯帠忋偺梫抧偱偁傞偲嫟偵悈忋岎捠偱傕廳梫抧揰偱偁偭偨丅

偦偆偟偨岎捠柺偱偺廳梫惈偐傜挿昹嫿偱偼挬巗偑愝偗傜傟偰偄偨丅怴揷巵偼堦抧曽崑懓偱偼偁偭偨偑丄彜岺嬈偑戜摢偡傞拞偱廂擖尮傪妋曐偟宱嵪揑偵傕偦傟側傝偵朙偐偱偁偭偨偲尵偊偦偆偱偁傞丅

媊掑偼丄戞廫戙栚丒巵岝偺巕偲偟偰塱恗尦擭(1298)偐傜惓埨2擭(1300)偺娫偵抋惗偟偨偲尵傢傟偰偄傞丅庒偄崰偺帠愓偵偮偄偰偼杦偳抦傜傟偰偄側偄偑丄暥曐2擭(1318)偵敧栘徖嫿偺揷抧傪攧媝偟偨帠偑暥彂偐傜敾柧偟偰偄傞丅偙偺摉帪偺怴揷巵偺宱嵪揑嬯嫬傪昞偟偰偄傞偲傕尵傢傟傞偑丄挿妝帥嵞寶偺偨傔偺椪帪帒嬥偑栚揑偱偁傝昁偢偟傕昻崲偲偼偄偊側偄偲偡傞愢傕偁傞丅

場傒偵挿妝帥嵞寶偺嵺偵偼怴揷堦懓偺傒側傜偢廃曈偺屼壠恖偐傜偺弌帒傕庴偗偰偄傞丅怴揷憫偵椬愙偡傞熀柤憫偼摼廆椞偱偁傝丄媊掑偑摼廆壠恇丒埨搶惞廏偺柮傪惓幒偵寎偊偰偄傞偺偼摼廆偲偺娭學偑廳梫偲側偭偰偄偨帠傪帵嵈偟偰偄傞丅

仭帪戙忣惃

12悽婭枛偺姍憅枊晎偺惉棫埲崀偼惣傪挬掛偑丄搶傪枊晎偑巟攝偡傞宍偑弌棃忋偑偭偰偄偨丅偦偟偰彸媣偺棎偺屻偼枊晎偺桪埵偑妋棫偝傟傞丅偦偟偰尦泟傪宊婡偵偟偰杊塹偺偨傔惣崙丒旕屼壠恖偵傕枊晎偼巟攝傪媦傏偡傛偆偵側偭偨丅峏偵偙偺崰丄峜幒偼屻怺憪丒婽嶳孼掜偺拕棳憟偄傪婎偵帩柧堾摑丒戝妎帥摑偵暘楐偟丄枊晎偺挷掆傪嬄偖丅偦偆偟偨拞偱枊晎偺尃尷偑嫮壔偝傟丄崙巌偺尃尷偱偁偭偨揷暥嶌惉偑庣岇偺庤偵堏傝搚抧攃埇椡偑掅壓丅

堦曽偱枊晎偼挬掛撪偺憟偄偵姫崬傑傟偨忋丄惣崙偺彜嬈敪揥傗偦傟偵敽偆乽埆搣乿懄偪晲憰偟偨旕擾嬈柉偺戜摢偵擸傑偝傟傞丅偦傟偵懳墳偡傞偨傔枊晎偺庱斍偱偁傞杒忦巵偼堦懓偺憤椞(摼廆)偺壓偱愱惂孹岦傪嫮壔偡傞丅偟偐偟偙傟偼彨孯懱惂壔偵偁傞屼壠恖払偺斀敪傪攦偆偙偲偲側傝丄峏偵挬掛傗旕擾嬈柉偺晄枮傕堦恎偵晧偆條偵側偭偨丅帪偺摼廆丒杒忦崅帪偺椡検晄懌傕偁傝惌帯崿棎偺挍偟偑尒偊巒傔傞丅堦曽旕擾嬈柉傕擔杮傪攚晧偊傞掱偺幚椡偼傑偩側偔丄堦挬帠偁傟偽棎悽偵撍擖偡傞偲巚傢偣傞忬懺偱偁偭偨丅

偦偆偟偨拞偱14悽婭慜敿偵戝妎帥摑偐傜懄埵偟偨屻戠岉揤峜偼恊惌傪峴偆拞偱姍憅枊晎偺懪搢傪栚榑傓傛偆偵側傞丅朤棳偱偁偭偨屓偺寣摑偵峜埵傪庴偗宲偑偣丄峜埵宲彸偵姳徛偡傞枊晎傪搢偟揤峜偵傛傞愱惂惌尃庽棫傪巙岦偟偰偄偨丅尦峅尦擭(1331)屻戠岉偼嫇暫偟妢抲嶳偵楿偭偨偑枊晎偺戝孯偵傛傝娮棊偟偰曔傜傢傟丄帩柧堾摑丒検恗恊墹(岝尩揤峜)偵忳埵偟偨忋偱塀婒偵棳偝傟偨丅偟偐偟丄屻戠岉偺桿偄偵墳偠偰壨撪偱嫇暫偟偰偄偨擁栘惓惉偼尦峅3擭(1333)枊晎孯傪東楳偟偨忋偱嬥崉嶳偺愮憗忛偵楿傞丅

埿怣傪彎偮偗傜傟偨枊晎偼戝孯偱偙傟傪埻傓偑峌傔偁偖偹偨丅偙傟傪庴偗偰丄偐偹偰偐傜枊晎偵晄枮傪書偔崑懓偑奺抧偱棫偪忋偑傞丅斵摍偼偙偺崰惙傫偵側偭偨彜嬈傪攚宨偲偡傞怴嫽崑懓傗偐偮偰枊晎偵揋懳偟晄嬾偵娮偭偨抧曽崑懓偑拞怱偱偁偭偨丅

仭媊掑婲偮

媊掑偼丄枊晎孯偑擁栘惓惉偺楿傞愮憗忛傪峌傔偨嵺偵偦偺乽潕庤廜乿偺堦堳偲偟偰棦尒巵傗嶳柤巵偲嫟偵嶲壛偟偰偄偨丅偦偺嵺丄媊掑偼枊晎孯偺嬯愴偲埿怣掅壓傪尒偰庢傝丄幚幙揑偵摙枊孯偺憤戝彨偱偁偭偨岇椙恊墹(屻戠岉偺巕)傪宱桼偟偰鉪巪傪妉摼偟偨偲乽懢暯婰乿偼揱偊傞丅愴偄偑帩媣愴偲側傝崙嫋偺晄埨偐傜婣崙偡傞幰偨偪傕尰傟傞拞丄偦傟偵崿偠偭偰寛婲偡傞弨旛傪偟帪婜傪懸偮偨傔斵傕怴揷憫偵婣偭偨丅

帪傪摨偠偔偟偰丄姍憅偼偐偝傓愴旓傪挷払偡傞偨傔娭搶奺抧偐傜桳摽慘偺挜廂傪峴偭偰偄偨丅媊掑偺壓偵傕婭恊楢丒崟徖擖摴偑攈尛偝傟傞丅怴揷椞偼挿妝帥栧慜挰偺悽椙揷傪書偊偰偍傝忋栰偵偍偗傞宱嵪偺廳梫抧偱偁偭偨偨傔丄愴旓晧扴偑婜懸偝傟偨偺偱偁傞丅媊掑偼擇恖傪曔偊丄崟徖傪巃偭偨丅偙傟偼枊晎傊偺斀媡峴摦傪堄枴偟偰偍傝丄偙傟傪愗偭妡偗偵偟偰搢枊攈偲偟偰嫇暫偡傞偵帄傞丅

帪偼尦峅3擭(1333)5寧8擔惗搰柧恄偱媊掑偼掜丒榚壆媊彆傪偼偠傔堦懓偱偁傞戝娰廆巵丒杧岥掑枮丒娾徏宱壠丒棦尒媊堺丒峕揷岝媊丒搷堜彯媊傜150婻偲嫟偵寛婲偟偨丅恄慜偱偺摨巙偺惥偄傪昞偡堦枴恄悈傪峴偄怴揷偺壠栦丒戝拞崟(墌偺拞偵懢偔堦暥帤)偺婙傪宖偘鉪巪傪攓偟偨忋偱搶嶳摴傪惣偵弌偰忋栰偺拞墰晹偵恑寕偟偨丅敧敠憫偵棃偨偲偙傠偱擇愮婻偑崌棳丅偙傟偼棦尒丒捁嶳丒揷拞丒戝堜揷丒塇愳側偳墇屻嵼廧偺怴揷堦懓偵傛傞孯惃偱丄乽揤嬬嶳暁偑怗傟夞偭偨偨傔嬱偗偮偗偨乿偲尵傢傟偰偄傞丅

嫲傜偔偼嫇暫偵摉偨偭偰廋尡幰傪枾巊偲偟偰棙梡偟偰偐偹偰帵偟崌傢偣偰偄偨堦懓偲楢実偟偨傕偺偱偁傠偆丅墇屻偼廋尡摴偺杮応偱偁傝丄廋尡幰偼峴摦偟傗偡偄娐嫬偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅峏偵丄峛斻丒怣擹丒墇屻偐傜崑懓偑栺屲愮婻傪棪偄偰壛傢偭偨丅嵟弶偵媊掑偑惣偵岦偐偭偨偺偼斵傜偲偺崌棳偑栚揑偩偭偨偺偱偁傞丅傕偆堦偮丄忋栰拞墰晹偺杒忦曽偵埑椡傪偐偗傞慱偄傕偁偭偨偱偁傠偆丅偦偆偟偨栚揑傪壥偨偟偨忋偱丄怴揷孯偼姍憅傊岦偗偰撿壓傪巒傔傞丅

仭姍憅峌傔

怴揷偺嫇暫傪庴偗偨姍憅曽偼寎寕懱惂傪惍偊偰偄偨丅11擔嬥戲掑彨偑壓憤丒壓壨曈憫曽柺偵弌恮偟搶娭搶傪梷偊傞偲嫟偵懁柺偐傜怴揷偺攚屻偵夞傝偙傕偆偲恾偭偰偄傞丅怴揷孯偺惓柺偵偼嶗揷掑崙丒挿嶈崅廳傜偑擖娫愳曽柺偵恑孯偟寎偊寕偨傫偲偟偰偄偨丅5寧11擔彫庤巜尨(強戲巗廃曈)偱椉孯偼憳嬾偟崌愴偲側偭偨丅怴揷惃偑埲奜偵戝孯偱偁傞帠偵梡怱偟偰杒忦曽偼偡廧傑偢庣傝傪屌傔丄怴揷孯偼擖娫愳傪搉傝峌惃偵弌傞丅

愴摤傪30夞埲忋孞傝曉偡傕偺偺寛拝偼偮偐偢憃曽捝傒暘偗偱堦扷恮偵堷偒忋偘偨丅梻12擔栭柧偗偲嫟偵媊掑偼嵞傃峌寕傪偐偗丄杒忦曽偼孯惃傪峀偘偰寎偊寕偪怴揷孯傪曪傒崬傕偆偲偡傞丅堦曽偱怴揷偼屌傑偭偰撍攋傪恾傝寖偟偄愴摤偺枛偵怴揷孯偑姍憅曽傪懪偪攋偭偨丅

摨偠崰丄悽椙揷偱懌棙崅巵(屻偺懜巵)偺拕抝丒愮庻墹(屻偺媊慒)偑嫇暫偟偰偄偨丅摨偠尮巵偱傕媊掑偲堘偄枊晎桳悢偺桳椡幰偱偁偭偨崅巵偼丄婨撪傊偺墖孯偺彨偲偟偰弌恮偟偰偄偨丅偟偐偟5寧7擔偵屻戠岉曽偵怮曉傝丄嫗偺枊晎嫆揰偱偁偭偨榋攇梾扵戣傪棊偲偟偨丅桳椡幰備偊偺弆惔傊偺嫲晐傗揤壓傊偺栰怱偑懌棙巵嫇暫偺摦婡偱偁偭偨偲尵傢傟傞丅偙傟偵愭棫偭偰愮庻墹偼壠恇丒婭惌峧偵敽傢傟偰姍憅偺壆晘傪扙弌丄悽椙揷偵摝傟偰嫇暫偟偨偺偱偁傞丅

怴揷偺廳恇偱偁傞慏揷巵偵婭巵弌恎幰偑偍傝丄偦偺墢傪棅偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅愮庻墹偑怴揷孯偵崌棳偟偨偺偑5寧12擔偺帠偱偁偭偨丅柤栧丒懌棙巵偺拕抝偑嶲壛偟偨帠偱抷偣嶲偠傞崑懓傕憹壛丄孯惃偼峏偵朿傟忋偑傞寢壥偵側偭偨丅媊掑偲嫟偵暫偟偨娾徏宱壠偵偼帠慜偵崅巵偐傜柦椷彂偑梌偊傜傟偰偍傝丄堦愢偱偼宱壠偲媊掑偑摨奿偺戝彨偱偁偭偨偲偝偊尵傢傟傞丅

嫇暫帪婜偑傎傏摨偠偱偁偭偨帠傕偁傢偣偰懌棙丒怴揷偺楢実偑嬞枾偱偁偭偨帠傪偆偐偑傢偣傞偑丄摨帪偵怴揷巵偺惃埿偑懌棙巵偺懌尦偵傕媦偽側偄尰幚傕柧傜偐偵偟偰偄傞丅摨帪戙偺婰榐偱偁傞乽憹嬀乿乽恄峜惓摑婰乿偼媊掑傪崅巵偺堦栧偲偟偐擣幆偟偰偍傜偢丄愮庻墹傪戝彨偲偟偰媊掑偑戙姱傪柋傔偨偲尒傞岦偒偝偊偁偭偨偺偩丅

5寧15擔崱搙偼杒忦懽壠(摼廆丒崅帪偺掜)棪偄傞堦枩梋婻偺孯惃偲暘攞壨尨偱徴撍丅杒忦孯偼傑偢嶰愮偺幩庤傪慜柺偵棫偰偰栴傪寖偟偔幩妡偗偨偨傔丄怴揷孯偼恑傔偢棫偪墲惗偡傞丅偦偙偵杒忦曽偺婻攏愴巑偑峌寕傪偐偗偨丅堦曽丄媊掑偼惛塻傪慖敳偟偰帺傜偙傟傪棪偄揋拞偵撍寕傪偐偗傞傕偺偺媦偽偢丄堦扷杧廳偵戅媝偟偨丅偟偐偟彑棙偟偨杒忦曽傕彮側偐傜偢懝奞傪栔偭偰偍傝捛寕偡傞梋椡偼側偐偭偨丅

堷偒忋偘偨媊掑偺壓偵嶰塝媊彑偑榋愮偺孯惃偲嫟偵崌棳丄嵞愴傪恑尵偟偨丅媊彑偼懌棙巵偺幏帠丒崅堦懓偐傜梴巕偵擖偭偰偍傝偦偺墢偱怮曉偭偰偒偨傕偺偱偁傞丅梻擔丄愭恮傪柋傔偨嶰塝孯偼揋傊偺帄嬤嫍棧傑偱婙傪棫偰偢惡傕忋偘側偄偱愙嬤偟杒忦孯偵婏廝傪巇妡偗偨丅慜擔偺寖愴偱旀楯偟偰偄偨杒忦曽偼晄堄傪旀傟偰崿棎偵娮傝丄偦偙傊媊掑杮孯偑撍擖偟偰懽壠傜傪攕憱偝偣偨丅

偦偺屻丄媊掑偼枴曽偺堦庤傪壓憤偺愮梩巵丒彫嶳巵偲崌棳偝偣傞偨傔暿摥戉偲偟偰攈尛丅17擔偵偼懞壀崌愴偱杒忦曽偺斀寕傪庴偗傞偑戝惃偵塭嬁偼尒傜傟側偐偭偨丅摨擔丄壓憤曽柺偵岦偐偭偨嬥戲掑彨偺晹戉偑掃尒偱攕杒丅帪傪摨偠偔偟偰婨撪偱偺榋攇梾扵戣柵朣偺曬偑擖傝丄姍憅曽偼堄婥徚捑偡傞偲嫟偵怴揷丒懌棙孯偺巑婥偼揤傪徴偐傫偽偐傝偲側偭偨丅

孯偺嵞曇惉傪宱偰18擔怴揷孯偼孯惃傪嶰曽岦偐傜姍憅峌寕偵擖傞丅戝娰廆巵丒峕揷峴媊偺棪偄傞堦枩偑嬌妝帥曽柺偐傜丄杧岥掑枮丒戝搱庣擵偺堦枩偑嫄暉楥嶁曽柺丄媊掑帺傜偺悢枩偑壔徬嶁曽柺偐傜峌寕傪偐偗偨丅堦曽丄枊晎曽傕嬌妝帥曽柺偵戝暓掑捈偺屲愮丄嫄暉楥嶁偵愒嫶庣帪偺榋愮丄壔徬嶁偵嬥戲掑尠偺嶰愮傪攝抲偟偰巗奨抧偵屻媗偲偟偰堦枩傪峊偊偝偣偰偄偨丅姍憅偼嶰曽傪嶳丒巆傝傪奀偵埻傑傟丄捠楬偼嫹偔愗傝棫偭偨梫奞偱偁傞丅

枊晎曽偼奨摴偵媡栁栘傪旛偊偰杊屼偟丄奀偵偼孯慏傪晜偐傋偰庣旛傪屌傔偰偄偨丅摨擔偵怴揷孯偼奺強偵曻壩偟偰峌寕傪奐巒丅嫄暉楥嶁曽柺偺愒嫶庣帪偑寖愴偺枛偵帺奞偟傑偢偙偺曽柺偑撍攋偝傟偨丅庣帪偼幏尃(枊晎幏惌)偺抧埵偵廇偄偰偼偄偨偑幚尃偼側偔丄枀偑懌棙崅巵偺嵢偲側偭偰偄偨偨傔怮曉傝偺媈偄傪堦栧偐傜偐偗傜傟偰偄偨丅偦偆偟偨暜滎傪崬傔偰偺暠愴偱偁傝嵟婜偱偁偭偨傠偆偲巚傢傟傞丅

堦曽丄嬌妝帥曽柺偱偼堦扷怴揷孯偑撍擖偵惉岟偡傞傕偺偺戝暓惃偵墴偟栠偝傟巜婗姱偺戝娰廆巵偑摙偪庢傜傟傞帠懺偵側偭偨丅偦偙偱媊掑偼21擔帺傜嬌妝帥曽柺偵媬墖偵岦偐偭偨丅偦偺曈傝偺摴偼尟偟偔丄揋偼栘屗傪峔偊媡栁栘傪嶌傝杊旛傪屌傔偰偍傝丄奀偐傜偼悈孯偑栴傪幩妡偗傞峔偊傪尒偣偰偄偨丅乽懢暯婰乿偵傛傟偽媊掑偑偙偺帪偵墿嬥偺懢搧傪奀偵搳偠偰棾恄偵婩傝傪曺偘丄偦傟偵墳偠偰奀偑堷偄偰戝姳妰偑偱偒怴揷孯偼偦傟偵忔偠偰撍攋偡傞帠偑偱偒偨偲尵偆丅

栟傕丄嫲傜偔偼帠慜偵姳挭帪崗傪抦偭偰撍攋偟偨偲巚傢傟傞丅庣傞姍憅曽傕姳挭偵偮偄偰偼抦偭偰偄偨偱偁傠偆偑丄梊憐傪挻偊偨戝姳妰偑偱偒偨偲傕尵傢傟偰偄傞丅埥偄偼丄枴曽偺巑婥傪崅傔傞偨傔偵姳挭帪崗偵偁傢偣偰媊掑偑僷僼僅乕儅儞僗傪峴偭偨壜擻惈偼偁傞丅

偙偆偟偰怴揷孯偼姍憅巗奨偵棎擖丄崅帪傜枊晎庱擼丒杒忦堦栧偼搶彑帥偵摝傟偰杊愴偟偨丅戝暓掑捈偼嵟屻傑偱帩偪応傪庣傝摙偪巰偵丅嬥戲掑彨傕偦偺暠愴傪崅帪偵徧偊傜傟镾偵榋攇梾扵戣怑(婛偵榋攇梾扵戣偼側偔崱傗枊晎帺懱偑柵朣偵昺偟偰偍傝幚懱偼側偄)偵擟偠傜傟丄偦傟傪柣搚偺搚嶻偲偟偰揋拞偵棎擖偟嵟婜傪悑偘偨丅22擔寖愴偺枛偵崅帪傜杒忦堦栧283恖偼帺奞傪悑偘偨丅尮棅挬偵傛傞惌尃庽棫埲棃丄栺130擭偺楌巎傪屩偭偨姍憅惌尃偼偙偆偟偰柵朣偟偨偺偱偁傞丅

仭寶晲惌尃偺壓偱

姍憅傪愯嫆偟偨屻丄懌棙偲怴揷偺娫偱庡摫尃憟偄偑婲偙偭偨丅嶲壛偟偨崑懓偨偪偼偳偪傜偺恮塩偵偮偔傋偒偐傪尒掕傔偰偄偨傛偆偱丄拞偵偼憃曽偵拝摓忬傪採弌偟偨幰傕偄偨丅媊掑偼彑挿庻堾傪杮恮偲偟偰杒忦偺巆搣庪傝傪峴偄丄懌棙曽偼擇奒摪偵恮傪愝偗偰偄偨丅嫗偱帯埨堐帩偵摉偨偭偰偄偨崅巵偼攝壓偺嵶愳榓巵丒棅弔丒巘巵傪姍憅偵攈尛偟愮庻墹傪曗嵅偝偣媊掑偵懳峈偝偣偰偄傞丅

寢嬊偼壠暱偱彑傞懌棙偵嶲恮偡傞幰偑懡悢偲側傝丄媊掑偼晄棙傪屽傝懳棫傪旔偗偰6寧偵忋棇偟偨丅傕偭偲傕丄柍埵柍姱偺堦屼壠恖偵夁偓側偐偭偨媊掑偵抷偣嶲偠傞幰偑寛偟偰彮側偔側偐偭偨帠偼搢枊愴偱媊掑偑巜婗姱偲偟偰戩墇偟偨椡検傪尒偣偨徹偱偁傠偆丅

偝偰丄嫗偱偼屻戠岉揤峜偑棩椷揑屆戙掗崙丒拞悽墹挬揑姱怑堦壠憡揱丒枊晎惌帯偺偄偢傟偱傕側偄丄怴偟偄惌帯懱惂傪峔憐偟偰偄偨丅拞墰偱偼宱嵪丒寈嶡側偳偺庡梫姱怑偵嬤恇傪廇偗偰揤峜偵慡尃椡偑捈寢偡傞條偵恾傝丄抧曽偱偼岞椞偺挜惻傪巌傞崙巌偲孯帠x嶡傪扴偆庣岇偺暪抲偵傛傝暘尃饌硞箓閬B傑偨丄奺崙偺帥幮偺巟攝嵞曇偵傕堄梸揑偱偁偭偨丅揤峜偑栚巜偟偨偺偼彜岺嬈偺椡傪棙梡偟偨揤峜愱惂偵傛傞拞墰廤尃懱惂偩偭偨偺偱偁傞丅杣嫽偟偮偮偁傞彜嬈側偳傪孯帠o嵪婎斦偵偟偰惌尃傪巟偊偝偣傛偆偲偟偨丅

媊掑偼丄偦偺愴岟傪擣傔傜傟廬巐埵忋偺埵傪梌偊傜傟忋栰丒攄杹丒墇屻崙巌偵擟偠傜傟偨丅傑偨丄挿抝丒媊尠偼廬屲埵忋偱墇屻崙巌丄媊彆偼弜壨崙巌偵擟偠傜傟偨偲尵傢傟傞丅峏偵丄怴偨偵愝偗傜傟偨峜嫃寈旛傪扴偆晲幰強偵偍偄偰怴揷堦栧偼庡梫側埵抲傪愯傔偨丅屲斣曇惂偺偆偪丄堦斣偵媊尠丒堦堜掑惌丄擇斣偵杧岥掑媊丄嶰斣偵峕揷峴媊丄屲斣偵榚壆媊帯(媊彆偺巕)偑柤傪楢偹偰偄傞丅懌棙懜巵(崅巵偐傜夵柤)偑岟愌堦斣偲偟偰撃偔徿偝傟偰偼偄偨偑丄婋尟暘巕偲偟偰寈夲偝傟偰傕偄偨丅偦偆偟偨拞偱丄孅嫮側搶崙晲幰傪書偊傞怴揷堦懓偼挬掛偑偦傟偵懳峈偡傞偨傔偺晲椡偲偟偰婜懸偝傟偰偄偨偺偱偁傞丅

媊掑偼屻戠岉揤峜偵傛傞寶晲惌尃壓偱丄忋栰丒墇屻偵偍偄偰嵼抧崑懓偺強椞埨揼傗敾寛幏峴偵廬帠偟巟攝傪屌傔傛偆偲偟偨丅墇慜偵偼堦懓偺杧岥掑媊傪攈尛偟摨條偵惃椡晑怉偵椼傫偩偺偱偁傞丅

仭懜巵偲偺懳棫

寶晲惌尃偼憗偄抜奒偐傜丄偦偺嫮堷側惌嶔傗壎徿傊偺晄枮偐傜嫮偄斀敪傪惗傫偩丅拞偱傕丄壎徿偺栤戣偼怺崗偱慡崙偺崑懓慡偰偑枮懌偡傞傛偆側張棟偼崲擄偱偁偭偨丅偟偐傕幚柋張棟丒嵸敾偵偍偗傞崿棎傗宱嵪婎斦偵晄埨傪書偊偰偄偨揤峜偑懁嬤丒挒斳偺柤媊偱帺恎偵搚抧傪廤拞偝偣偨帠傕恖乆偺晄枮偵攺幵傪偐偗偨丅偟偐傕丄挬掛偵偼偦傟傪墴偝偊偮偗傜傟傞偩偗偺孯帠丒幮夛揑幚椡傪旛偊偰偼偄側偐偭偨偺偱偁傞丅嫗偺晽懎丒惌尃偺尰忬傪旂擏偭偨乽擇忦壨尨偺棊彂乿偑弌尰偟偨偺傕偙偺崰偱偁傞丅

偙偆偟偨拞偱懌棙懜巵偲岇椙恊墹偑崑懓偨偪偺巜摫幰偺抧埵傪憟偭偰懳棫偟偰偄偨丅懜巵偼尮巵偺搹椑偲偟偰嵞傃晲壠偵傛傞惌尃庽棫傪栚榑傫偱偄偨偟丄岇椙偼偦傟傪婋尟帇偟偰帺恎偺壓偵崑懓偨偪傪傑偲傔傛偆偲峫偊偰偄偨丅屻戠岉揤峜偼憃曽傪寈夲偟偰偄偨傛偆偱偁傞偑丄岇椙傪枾偐偵巟墖偟偰惃椡偱彑傞懜巵傪摙偨偣傛偆偲偟偨丅擁栘惓惉傗媊掑傕偙偺杁媍偵偼堦枃姎傫偱偄偨傛偆偱偁傞丅

偟偐偟憃曽偺惃椡嵎偼戝偒偔丄揤峜偼懜巵曽偵傛傞妲尵傕偁偭偰岇椙傪愗傝幪偰懌棙捈媊(懜巵偺掜)偑偄傞姍憅偵棳嵾偲偟偨丅偙偆偟偰懜巵偼帺傜偺懳峈攏傪傑偢堦恖憭傝嫀偭偨偺偱偁傞丅

寶晲2擭(1335)7寧怣擹偱崅帪偺巕丒帪峴偑嫇暫偟姍憅偵峌傔婑偣偨丅捈媊棪偄傞懌棙孯偑姍憅傪杊屼偡傞傕攕傟丄杒忦巵巆搣偑姍憅傪扗夞偡傞丅偦傟傪庴偗偰懜巵偼捈媊媬弌偺偨傔柍抐偱弌恮偟帪峴傪懪偪攋偭偰姍憅偵擖偭偨丅偦偟偰懜巵偼撈抐愱峴偱榑岟峴徿傪峴偆丅媊掑偺惃椡寳偱偁傞忋栰庣岇偵傕忋悪寷朳偑擟偠傜傟偰偄傞丅帠幚忋偺挬掛傊偺斀媡偱偁傞丅

10寧偵擖傞偲丄懜巵偐傜挬掛偵媊掑傪抏奛偟摙敯傪怽偟擖傟傞巪偑憈忋偝傟偨丅濰偔丄嘆媊掑偼枊晎偺巊幰傪巃偭偨嵾傪柶傟傞偨傔懜巵偺嫇暫偵忔偠偰朓婲偟偨偵夁偓側偄嘇媊掑偑嬯愴偡傞拞偱愮庻墹偑嶲壛偟戝孯偲側傞偙偲偱彑棙偱偒偨嘊懜巵偑杒忦摙敯偺嬯怱傪偟偰偄傞偲偒偵嶔傪弰傜偟妲尵傪墶峴偝偣偰偄傞丄曻抲偡傟偽戝媡偺嵭偄偲側傞偱偁傠偆丄偲丅

偙傟偵懳偟丄媊掑偼偡偖偵斀榑偟懜巵傪旕擄偟偰偄傞丅嘆懜巵偼擔榓尒偱丄柤墇崅壠偺摙巰傪婡偵怮曉偭偨偵夁偓側偄嘇媊掑嫇暫偼5寧8擔偱懜巵偼7擔偱偁傝丄嫗偲娭搶偺嫍棧偐傜尵偭偰傕媊掑偑懜巵偺嫇暫傪暦偄偰婲偭偨栿偱側偄偺偼柧傜偐嘊嫗愯椞屻偵嫗傪愱抐偟岇椙偺廬幰傪巃偭偨嘋姍憅偱彨孯偵曭偠偨惉椙恊墹傪曁傠偵偟偰愱墶嘍娭搶偱棎捔埑屻偺捄嵸傪梡偄偰偄側偄嘐搢枊偺岟恇偱偁傞岇椙恊墹傪娮傟偰嶦奞偟偨丄偲偄偆撪梕偱偁傞丅

彟偰娭搶偱尒傜傟偨懌棙偲怴揷偺懳棫偑嵞傃昞柺壔偟偨丅偳偪傜偺尵偄暘傪嵦梡偡傞偐偱挬掛偺榑媍偼偟偽傜偔梙傟偨偑丄寢嬊偼懜巵傪摙敯偡傞曽恓偱昡媍偼寛偟偨丅捈愙揑偵偼丄岇椙偺巰偵棫偪夛偭偨彈姱偺徹尵傗捈媊柤媊偱偺惣崙曽柺傊偺媊掑摙枊孯撀懀忬偑寛掕懪偲側偭偨偲偝傟傞丅幚嵺偵偼丄娭搶偱帺棫偺摦偒傪尒偣巒傔偨嵟戝幚椡幰丒懜巵偵懳偟懨嫤偡傞偐懳寛偡傞偐偑栤戣偲側傝屻幰偑嵦傜傟偨偲偄偆帠偱偁傠偆丅屻戠岉偺惌帯曽恓偐傜尵偊偽摉慠偱偁傞丅偙傟傪擣傔偰偼壗偺偨傔偵姍憅惌尃傪懪搢偟偨偐暘偐傜側偄丅

11寧8擔媊掑偼挬掛偐傜愡搙巊偵擟偠傜傟嬔婙丒愡搧傪帓偭偨丅偙偙偵挬掛孯憤巌椷姱偲偟偰懜巵傪摙敯偡傞愑擟傪晧偆帠偲側偭偨偺偱偁傞丅岇椙恊墹朣偒屻偲側偭偰偼丄懜巵傊偺懳峈攏傪嬑傔傜傟傞晲彨偼壠暱丒幚愌偐傜敾抐偟偰丄懌棙偲暲傇尮巵偺拕棳偱姍憅摙敯偺塸梇偱偁傞媊掑偟偐偄側偄偲敾抐偝傟偨偺偱偁傠偆丅

傑偨丄挬掛偲偟偰偼懜巵傗岇椙偲斾妑偟偰壠暱丒幮夛揑幚椡偵楎傞媊掑側傜挬掛偺埿怣傪昁梫偲偡傞偨傔憖廲偟傗偡偄偲摜傫偩偲傕峫偊傜傟傞丅偲傕偁傟丄媊掑偼偙偙偱懜巵偲懳峈偡傞懚嵼偲偟偰岞幃偵擣傔傜傟偨丅挬掛孯偼擇庤偵暘偗傜傟丄搶嶳摴傪戝抭堾媨丒摯堾幚悽傜傪曭偠偰峕揷峴媊丒戝娰巵媊偑棪偄傞堦枩偺孯惃偑丄搶奀摴傪媊掑帺傜偑棪偄媊彆丒媊帯傗杧岥掑枮丒柸懪丒棦尒丒搷堜丒捁嶳丒嵶扟傜怴揷堦懓偵壛偊偰愮梩掑堺丒塅搒媨岞峧傗戝桭丒戝撪偲偄偭偨桳椡崑懓傕壛傢偭偨悢枩偺孯惃偑搶壓偟偨丅

仭敔崻丒抾僲壓偺愴偄

懌棙巵偵傛傞惌尃庽棫偺偨傔偵摦偒弌偟丄摉柺偺儔僀僶儖偲側傞媊掑偲偺懳棫偵摜傒弌偟偨懜巵偱偁偭偨偑丄揤峜傪岦偙偆偵夞偟偰愴偆偙偲偵偼徚嬌揑偱偁偭偨丅懜巵偼摉弶偼弌恮偣偢丄帥偵楿傝弌壠偟偰挬掛傊偺嫳弴傪帵偦偆偲偟偨丅帺棫傊偺摦偒傪尒偣偨屻偲偟偰偼梋傝偵妎屽偺懌傝側偄懺搙偲偄傢偞傞傪摼側偄丅偦偙偱懌棙曽偼捈媊偑忋悪寷朳丒嵶愳榓巵丒嵅乆栘摫梍傜傪庡椡偵媑椙丒愇搩丒搷堜丒忋悪丒嵶愳傜堦懓偺傎偐偵晲憼幍搣丒搚婒丒彫嶳傜桳椡崑懓偵傛傞孯惃傪棪偄偰弌寕偟嶰壨栴嶌愳偵恮傪晍偄偨丅